|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Am 26. Januar. Die Minimaltemperatur hält sich auf etwa 5 Grad unter Null; ein leichter Reif, der den Boden bedeckte, verschwand, als die Sonne aufging, und aus dem Spiegel des Teiches stiegen dünne, weiße Dampfwolken auf, die zeigten, daß es im Kanat wärmer ist als auf der Oberfläche des Bodens.

Täglich studiere ich mit wachsendem Interesse die in großem Maßstabe ausgeführten englischen und russischen Karten von Persien, die ich mitgenommen habe, und freue mich jeder Gelegenheit, sie vervollständigen zu können. Eine Tagereise, auch wenn sie eine 30 Kilometer lange Strecke umfaßt, ist auf diesen Karten kein großes Stück, und mir schwindelt beinahe, wenn ich an die kolossale Entfernung zwischen dem Ararat und dem »Berg des schwarzen Königs« denke, hinter dem ich ein anderes Land zu betreten beabsichtige. Persien ist arm an allem, außer – an Quadratkilometern; ihre Zahl beträgt 1 645 000, das Land ist also mehr als dreimal so groß als das Deutsche Reich, und dabei ist die Einwohnerzahl Persiens mit rund 9 Millionen fast nur ein Siebtel der des Deutschen Reichs.

In dem allgemeinen Relief und dem orographischen Bau gibt es viele Züge, die Persien mit dem tibetischen Hochland teilt. Auch hier, obgleich auf einem Niveau, dessen Höhe hinter dem tibetischen um etwa 4000 Meter zurückbleibt, ziehen wir durch lange, breite und offene Längentäler mit sehr ebenem Boden aus feinem, zerteiltem Material, begrenzt durch relativ niedrige, weit auseinanderliegende Ketten und Kämme; das Land ist steril, tot und öde, und selten stößt man auf Menschen. Und dennoch sind die Unterschiede groß! Der größte ist das Auftreten verhältnismäßig reichlicher Niederschläge in Tibet, wo ewiger Schnee die Gebirge krönt, wo süße Quellen an den Ufern großer Seen entspringen, wo infolge der Höhe strenge Kälte herrscht und wo Gras und wilde Tiere häufiger sind. Was aber vor allem den, der Tibet durchreist, an Persien erinnert, das ist die Lage der Gebirge und ihre gegenseitige Gruppierung. In beiden Ländern sind sie im Westen am dichtesten zusammengedrängt und divergieren nach Osten hin. Im westlichen, südwestlichen und südlichen Persien bildet ein nach Süden konvexes System ein treues Abbild des Bogens des Himalaja; die Bergketten, die sich über Kaschan, Jezd und Kirman hinziehen, entsprechen dem Transhimalaja, und der Elburs und die Gebirge von Chorassan im Norden sind eine Wiederholung des Kwen-lun. Aber anstatt des hochalpinen Landes im Süden des Kwen-lun dehnen sich im Süden des Gebirges von Chorassan die große Wüste und die Kewir aus. Die Ähnlichkeit erstreckt sich noch einen Schritt weiter nach Osten, wo Tibet in das indochinesische System übergeht, Persien aber in die Gebirge von Afghanistan und Belutschistan. Die Erdoberfläche hat sich hier in regelmäßige Falten gelegt, die wie Draperien nach Süden hängen, wie die Gebirgsbogen an den Ostküsten Asiens, wo sie besonders hübsch in den Bogen von Japan, Kamtschatka und der Aleuten hervortreten.

Das alte Tschupunun rechts hinter uns zurücklassend, steigen wir nach Nordosten aufwärts und kommen dabei endlich auch aus dem Längental heraus, dem wir zwei Tage gefolgt sind. Das Relief des Geländes wird jetzt lebhafter und abwechslungsreicher; vor uns und auf den Seiten tauchen neue Gebirge auf, und oft sieht man durch die Lücken zwischen ihnen ferne Kämme und Landrücken. Pusa-i-werbend ist der rote Gipfel, der rechts liegen bleibt, und links zeigt sich eine Kette, die den poetischen Namen Kuh-i-hesar-dere, das »Gebirge der tausend Täler« führt, und von der die Niguberge ein Teil sind. Hinter der Kette Kuh-i-seruman im Nordosten liegt ein Brunnen, der Tscha-tschebrun. Im Norden erblickt man in weiter Ferne den Kuh-i-Dschandak, an dessen anderer Seite Dschandak liegt.

Der Weg, auf dem wir uns jetzt befinden, ist die große Straße von Anarek nach Schahrud und Semnan, die quer durch die Kewir geht. Sie kann eigentlich auf keine andere Bezeichnung als auf die eines Fußpfades Anspruch erheben, aber sie ist ausgetretener und tiefer in den Boden eingegraben als der Weg, den wir bisher benutzt haben.

Nachdem wir die Ebene überschritten haben, gelangen wir in die Vorberge des Pusa-i-werbend, die aus demselben Versteinerungen führenden Kalkstein, der bei Tschupunun ansteht, bestehen, und passieren eine Erosionsrinne, die außergewöhnlich tief und energisch in den Boden eingeschnitten ist. An ihrem Austritt in die Ebene befinden sich verschiedene Seng-ab, was eigentlich »Steinwasser« bedeutet, d. h. kleine natürliche Behälter, in denen Wasser im Schutze der Felsen längere Zeit stehen bleibt. Bald haben wir den »Gudar« oder Engpaß zwischen den Bergen passiert und biegen wieder links ab, bis unsere Marschrichtung nordnordwestlich wird; dann ziehen wir in dieser weiter. Erst hier haben wir also den südlichen Zipfel des gewaltigen Ausläufers der Kewir ganz umgangen, der uns schon zwei Tagereisen hinter dem Kuh-i-nakschir zwang, uns südostwärts zu wenden.

Wieder breitet sich ein Gürtel ebenen Landes vor uns aus, der sich bis an den Fuß des Kuh-i-seruman erstreckt. Auf der linken Seite haben wir Flugsandgebiet mit ziemlich mächtigen, vollkommen sterilen Dünen. Wir haben also noch nicht die Fühlung mit der großen, scharf begrenzten Sandwüste verloren, die einen so außerordentlich charakteristischen Zug der physischen Geographie des Landes bildet und die nicht auf den Karten angegeben ist. Der Bezeichnung Rig-i-dschin (Sandwüste der Geister), die ich schon so manches Mal gehört hatte, bedienen sich die Leute von Tschupunun dann, wenn sie von dem Sandgürtel sprechen.

Ich war über zwei Stunden zu Fuß gegangen und nahm wie gewöhnlich mit Vergnügen wieder meinen sichern Beobachtungsposten ein, die kleine Lücke zwischen den Höckern meines Lieblingskamels. Gerade hier kommen an zwei Stellen mehrere hundert wilde Melonen vor, die, nicht größer als Äpfel, hübsch anzusehen und frisch und fest anzufassen sind. Sie duften wie Tomaten, und, warm vom Gehen, möchte man gleich in sie hineinbeißen. Aber sie sind gallebitter wie Chinin. Eines der Kamele, das eine solche gelbe, saftige Frucht kostete, spuckte sie schleunigst wieder aus, schnitt die entsetzlichsten Grimassen und ließ den Kopf hängen. Dagegen eigneten sich die Melonen vorzüglich zu einem improvisierten »Schneeballkrieg«, den meine Leute anfingen, indem sie einander tüchtig mit den trügerischen Früchten warfen. Abbas Kuli Bek warf Habibullah ein solches Projektil gerade an den Kopf, so daß es um das arme Opfer herum klatschte und spritzte. Um sich zu rächen, sammelte dieser einige zwanzig Melonen in seinem Rockschoß und verfolgte damit den gewandten Kosaken, allerdings ohne Erfolg. Die Perser nannten diese Früchte Sahara-Melonen.

Bald lassen wir den Kuh-i-seruman hinter uns. An seinem Nordfuß liegt eine Süßwasserquelle, Seruman genannt, an der eine Steinhütte errichtet ist. Habibullah geht mit einem Kamel und zwei Schläuchen dorthin, um Wasser zu holen. Links haben wir 20–30 Meter hohe Dünen, und im Westnordwesten sieht man das Sandmeer sich ausdehnen; die Dünenrücken sind scharf markiert und haben täuschende Ähnlichkeit mit mehreren der umliegenden kleinen Berge, besonders wenn die Farbe in denselben rötlichen Tönen schillert. Zwischen dem Nordrande des Sandgürtels und dem Südfuße des Hesar-dere ist der Boden sandfrei; gerade hier ziehen sich mehrere Rinnen nach der im Westen liegenden Kewir hin. Diese ist eine allerdings ungeheuer seichte, flache Depression, ein enormes Aufnahmebecken für alles Regenwasser, das in den benachbarten Gebirgen fällt; aus allen Himmelsrichtungen sucht es sich einen Weg dorthin, wie nach einem See. Die persische Wüste ist nur ein Glied der Wüstenkette, die sich von der Mandschurei durch die Gobi, die Takla-makan, Turkestan, Iran, Arabien, Libyen und die Sahara bis an die Westküste Afrikas erstreckt, ein riesenhafter Wüstengürtel, den Peschel sehr treffend mit einem ausgetrockneten Flußbett verglich. Hier ist das Klima trocken, und die Niederschläge, die innerhalb der hydrographischen Grenzen der Kewir fallen, reichen zur Bildung eines Sees in ihrem Becken nicht aus. Dennoch fungiert die Kewir noch heute als See und macht in vielen Beziehungen den Eindruck eines Sees.

Unser Weg kreuzt ein breites, offenes Längental, das im Westen in die Kewir ausläuft, sich nach Osten aber in die Ferne weiterzieht, bis der Horizont durch kleine Berge abgesperrt wird, deren steiler Absturz nach Süden und flaches Gefälle nach Norden andeuten, daß das Streichen und Fallen des Gesteins hier in der Gegend überall gleich ist. Die Aussicht über den Sandgürtel zur Linken wird immer freier, und weiter westwärts sehen wir die Dünen sich bis 40 Meter, ja vielleicht noch höher, erheben.

Über eine Reihe kleiner Rinnen hinweg steigen wir nach einem kleinen Paß hinauf, dessen einzige Bedeutung darin besteht, daß er eine Grenze zwischen dem obenerwähnten Längental und dem nächstfolgenden bildet, dem wir bis zu unserem abendlichen Lager treu bleiben. Der Boden ist sandig und sehr unfruchtbar; Lokalnamen gab es hier auch nicht, was, nach der Aussage meiner Führer, daher kommt, daß weder Quellen noch Brunnen in diesem Tale liegen. Ein kleiner, etwa einen Kilometer breiter Sandgürtel besteht aus kleinen, freistehenden, höchstens 3 Meter hohen Dünen, zwischen denen der Pfad im Zickzack läuft. Nachher überwiegt Kies, und es zeigen sich keine Dünen mehr, aber die Steppenpflanzen stehen dichter.

Man fragt sich, weshalb die Verhältnisse in zwei beinahe parallelen, einander so naheliegenden Tälern so verschieden sein können. Warum hat sich der Flugsand in dem Längentale, das wir eben verlassen haben, in nahezu zentralasiatischen Dimensionen angehäuft, während in dem Tale, in dem wir uns jetzt befinden, nur einige minimale Dünen an einer einzigen Stelle haben festen Fuß fassen können? Alle Bedingungen zur Entstehung mächtiger Dünen scheinen hier ebenso gut vorhanden zu sein wie dort. Doch, vielleicht auch nicht! Denn jenes Tal öffnet sich nach Westen und mündet in die Kewir, und vielleicht sind es zum nicht geringen Teile die während gewisser Jahreszeiten trockenliegenden Flächen der Kewir, die den Flugsand liefern und ihn dem Westwind auf seinem Wege über das Feld der Flugsanddünen mitgeben.

Ein schwarzer, magerer und elender Hund hat sich unserer Karawane freiwillig zugesellt; er war aus der Hütte an der Serumanquelle fortgelaufen, wo es wohl nichts anderes als Wasser gibt. Er huscht wie ein Gespenst an mir vorüber, als ich der Karawane vorausgehe, und wirft seinen Schatten vor sich hin, der jedoch nicht halb so schwarz ist wie er selbst. Wenn ich reite, bleibt er an der Seite meines Kamels. Die Männer können ihn nicht leiden und bombardierten ihn zuerst mit Steinen, aber er kommt stets wieder. Aus Newenks unfreundlichem Benehmen machte er sich gar nichts, und es hatte den Anschein, als ob er eine bestimmte, geheime Mission auszuführen habe, da er uns um jeden Preis begleiten wollte. Er war wie das unvermeidliche Omen, wie das »Kismet«, das Schicksal, oder Ahriman, das böse Prinzip, in Hundegestalt. Abends legte er sich vor mein Zelt und er begleitete später die Karawane durch die Wüsten; aber er wurde nie wirklich zahm. Er lief philosophisch und in seine eigenen Gedanken vertieft mit uns, ohne sich überhaupt um uns zu kümmern; er erhielt sein Futter gratis und hielt gute Wacht, blieb uns allen aber fremd. Er hieß bei uns Siah-sek, »der schwarze Hund«, und kohlschwarz, wie er bis an die Schwanzspitze war, stach er grell gegen den gelben Erdboden ab, wenn er vor, hinter oder neben der Karawane herlief, als ob er ohne Rast und Ruh' eine verlorene Spur suche (Abb. 85).

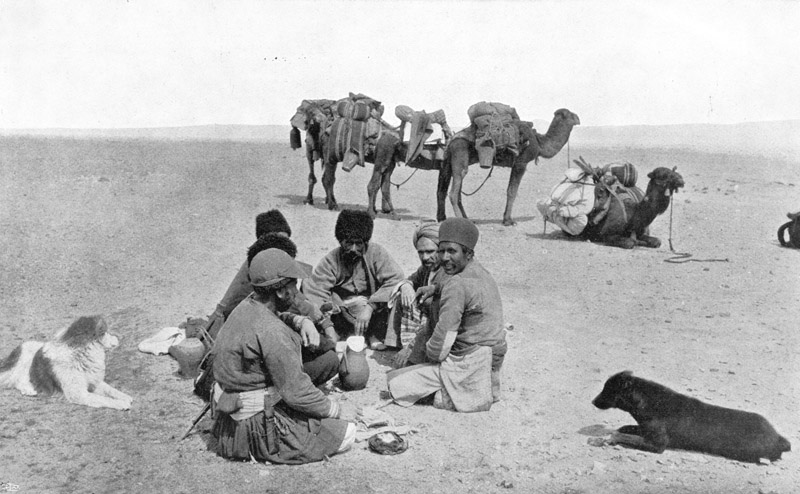

85. Meine beiden Hunde. (S. 309.) Links Newenk, der gelbe Hund, rechts Siah-sek, der schwarze Hund.

Es ist 4 Uhr, und noch immer läuten unsere Glocken am Fuße des »Gebirges der tausend Täler«, das seinen Namen verdient, denn eine unendliche Reihe kleiner, kurzer, aber ziemlich breiter Täler wird zwischen den Gabelungen seiner. Ausläufer sichtbar. Der Kamm der Kette steht schwarz unter der Abendsonne; wir gehen immerfort nach Nordwesten und steigen langsam nach einer kleinen Schwelle in dem Tale hinauf. Bevor wir sie erreichten, hatten wir für heute genug und schlugen das Lager Nr. 18 in der Wildnis auf. Das Gestein ist hier überall dichter Kalkstein. Die absolute Höhe beträgt 1097 Meter.

Die beiden Invaliden unter unseren Kamelen sind erbärmlich mager, und die beim Liegen entstandenen Wunden an ihren Brustschwielen wollen gar nicht heilen. Sie haben sich auch die Haut auf der innern Seite der Fußknöchel abgescheuert, und da diese wunden Stellen sich beim Gehen aneinander reiben, müssen sie mit Binden umwickelt werden. Sie können sich wenigstens eines unverwüstlichen Appetits rühmen und würden sich ganz gewiß wieder erholen, wenn sie nur eine Zeitlang ausruhen könnten. Sie werden natürlich soviel wie möglich geschont und tragen nur ganz leichte Lasten.

Als wir am andern Tag zur gewöhnlichen Zeit, um 8 Uhr, weiterzogen, war es so kühl, daß man gehen mußte, wenn man einigermaßen warm werden wollte. Gleich hinter dem Lager erreichen wir endlich die kleine Schwelle des Längentals, von deren Höhe aus sich eine neue Aussicht über eine reich mit Steppengrasbüscheln bestandene Steppe und die höheren Partien des Kuh-i-Dschandak eröffnete, den ich schon gestern auf dem Marsche erblickt hatte. Nach einer Weile sind wir am Haus-i-pendsch, dem »Fünfer-Becken«, so genannt, weil es von diesem kleinen Wasserbehälter 5 Farsach bis Dschandak sein sollen, obgleich diese Farsach kürzer als sonst sein müssen. Das Längental zieht sich hier von Westnordwest nach Ostsüdost hin, und es stellt sich bald heraus, daß die Schwelle, die wir eben überschritten haben, ein Paß zweiter Ordnung war, denn der Boden steigt noch immer in der Richtung unseres Weges an. Hier oben zieht sich in der Mitte des Tales eine breite Abflußrinne hin, die nach Osten geht und im Ostsüdosten in eine weiter östlich liegende Südbucht der Salzwüste, die Kewir-i-Chur und Kewir-i-Meridschun heißt, ausmünden soll; ich sollte sie später noch genauer kennenlernen. Jetzt befanden wir uns tatsächlich auf einer Halbinsel des festen Landes, die sich nach Norden hin in den Schlammsee der Kewir hineinzieht.

Hinter einem höheren Paß (1194 Meter), der den Kamelen saurer wird, gelangen wir wieder an einen »Haus« oder »Abambar« namens Haus-i-seh, weil man von hier aus 3 Farsach bis Dschandak rechnet.

Eine aus sechs Treibern und 26 Kamelen bestehende Karawane rastete hier auf ihrem Weg nach Semnan, das sie in 11 Tagereisen zu erreichen gedachten. Sie kamen aus Jezd und hatten 16 Tage gebraucht, um nach dem Haus-i-seh zu gelangen. Die Leute erzählten mir, daß sie im Dienst des Seid Muhamed Bager Erdekuni ständen, eines reichen Kaufmanns, der in Anarek wohne, aber aus Ardekan gebürtig sei, wobei sie den Namen dieser Stadt Erdekun aussprachen. Sie transportierten Tee, Zeugstoffe, weißes indisches Garn und »Henna«, einen gelben Farbstoff aus der Wurzel von Lawsonia inermis, in großen Ballen aus dem Süden Persiens nach dem Norden; die englischen Waren werden in den Häfen des Persischen Meerbusens ausgeschifft, hauptsächlich in Buschehr, und von dort nach Jezd gebracht. Die Leute am Haus-i-seh beförderten sie von Jezd nach Semnan weiter. Sie pflegten stets nachts zu marschieren und legten, wie sie sagten, manchmal 7, auch wohl 8 Farsach in einer Nacht zurück; die Kamele ständen sich auch besser dabei; sie seien seit Generationen an eine derartige Marschordnung gewöhnt, bedürften aber der hellen Stunden des Tages, um sich an den Grasbüscheln der Steppe sattzufressen. Nachts, in der kühlen, windstillen Luft, würden sie nicht müde und spürten das Gewicht ihrer Lasten kaum. Wir überanstrengten unsere Kamele dadurch, daß wir sie nur bei Tag arbeiten ließen. Sie rieten uns, ihrem Beispiel zu folgen und unsere Gewohnheiten zu ändern, aber ich erklärte ihnen, daß ich einzig und allein hierhergekommen sei, um das Land zu sehen und daß dies nicht geschehen könne, wenn ich es in pechfinsterer Nacht durchreiste.

Sie bildeten in der toten Landschaft eine malerische Gruppe, als sie im Windschatten des Brunnengewölbes saßen, rauchten, Brot aßen und ihre Wasserschalen vor sich und einen gefüllten Tonkrug in der Mitte ihres Kreises stehen hatten (Abb. 86). Einer von ihnen beschäftigte sich mit den Kamelen (Abb. 87), die ihr Mittagfutter erhielten, bevor aufgebrochen wurde, denn gerade heute sollte die Karawane einmal im Sonnenlicht wandern, um vor Dunkelwerden in Dschandak einzutreffen. Während meine Kamele an ihren fressenden Kameraden vorbeizogen, begannen diese, dumpf und zornig zu gurgeln und ihre großen violetten Halsblasen zitternd aus den Mundwinkeln heraushängen zu lassen. Als die Leute den schwarzen Hund erblickten, sagten sie, daß er ihnen gehöre; wir baten sie, ihr rechtmäßiges Eigentum ja zu behalten. Aber wir waren auf unserm Weg nach Norden noch nicht weit gelangt, da sauste der schwarze Hund schon wieder an uns vorbei, um immer eine Strecke weit vor uns zu bleiben. Er war augenscheinlich von den Leuten aus Jezd schlecht behandelt worden, und als er in einem fort mit der Nase am Boden vor uns herlief, war es entschieden nicht ihre Fährte, die er suchte.

86. 87. Aus der Jezd-Karawane. (S. 311.)

Zeichnungen des Verfassers.

Am Haus-i-seh vereinigt sich mit unserer Straße der untere Wüstenweg von Alem. Nun macht die vereinigte Straße, die immer deutlicher und ausgetretener wird, einen Bogen nach Nordosten und führt immer näher an den westlichen Fuß des Kuh-i-Dschandak heran. Jenseits des violetten Kammes des Bo-nigu im Westen zeigt sich in der Ferne ein noch hellerer Bergstock, der am Rande der Kewir steht, wo es keinen Sand geben soll. Dieser Gebirgsstock heißt Kuh-i-ein-ul-waher. Alle die trocknen, oft ziemlich tief in das Erdreich geschnittenen und uns sehr hinderlichen Abflußrinnen, die wir jetzt überschreiten, gehen nach Nordwesten und münden in die Kewir.

Nachdem wir einen kleinen, isolierten Hügel links hinter uns zurückgelassen und die zusammenhängenden Berge noch immer zur Rechten haben, liegt das Land offen vor uns. Ich sehe im Norden die Kewir wie ein Meer in abwechselnd violetten, gelben und blauen horizontalen Streifen glänzen. Wenn die Luft klar wäre, würde man die fernen Gebirge, die sich auf der Nordseite der Salzwüste erheben, erblicken können, aber der jetzt herrschende Wind macht die Luft diesig, und die Kewir erweckt infolgedessen den Anschein, als ob man ein Meer vor sich habe mit unendlich fernem, vollkommen ebenem Horizont, an dem man nur eine schwache Andeutung von Erhebungen zu ahnen glaubt.

Der Haus-i-gesessun ist ein neuer Wasserbehälter am Weg in 1½ Farsach Abstand von Dschandak. Unsern Weg sehen wir weit vor uns einem hellen Bande vergleichbar in Schlangenlinien über die Bodenerhebungen zwischen den verschiedenen Abflußrinnen hinziehen, die oft ein paar Meter tief und voller Grus sind. Immer deutlicher tritt der Kuh-i-Dschandak hervor; auf der Nordseite seiner höchsten Partie, die der Salzwüste zugewandt ist, liegt noch ein wenig Schnee.

Aus einem mächtigen Tale zu unserer Rechten tritt ein mit deutlichen Terrassen versehenes Flußbett heraus, das scharf nach Norden abbiegt und sich nach Dschandak hin weiterzieht. Hier beginnt auch der Kanat, der Dschandak mit Wasser versorgt und dessen Reihe von Erdhügeln wir jetzt getreulich abwärts folgen. Sie werden immer kleiner, und schließlich tritt das Wasser aus seinem unterirdischen Tunnel heraus, um in einem geraden, offenen Kanal weiterzufließen, der so in den Kamm eines Erdwalls eingegraben ist, daß er einen Meter über dem ihn umgebenden ebenen Boden liegt; er wird durch fußbreite Gras- und Schilfgürtel vor Verdunstung bewahrt. Neben dem Kanal ist eine unterirdische Mühle, »Seng-asiab«, angelegt. Eine kleine Treppe führt nach ihrer Höhle hinab, wo das Kanalwasser einen horizontalen Mühlstein in Bewegung setzt. Bald darauf schlagen wir unsere Zelte im Lager Nr. 19 am Südrande von Dschandak auf, einem großen Dorfe, das ebenso gelb und öde ist wie die Gegend ringsumher.