|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Das Haus in Marand, in welchem man mir in liebenswürdiger Weise ein Zimmer mit Teppichen, Stühlen, einem Tisch, einer Lampe und einem Balkon anwies, gehörte dem »Hakim«, dem Gouverneur. Der Wirt selbst war nicht daheim, wurde aber durch seinen Dolmetscher vertreten, einen nestorianischen Christen aus Urmia, der russisch sprach. Auf seinen Befehl wurde ich sofort mit einem Mittagessen bewirtet, das aus einem gekochten Huhn, Eiern und Brot, Tee und Obst bestand, und später am Abend erschien der Gouverneur, Sudschai-i-Nizam, selbst, ein großer, derbknochiger Tatar mit kraftvollen, energischen Zügen und freundlichem, gutmütigem Lächeln.

Ich wurde verstohlen in seine Gewohnheiten eingeweiht. Während der Tagesstunden besorgt er die Angelegenheiten seines Bezirks; wenn aber die Sonne untergegangen ist, ladet er sich jeden Abend Gäste ein, und es soll dann sehr lustig hergehen. Heute abend sollten die Gouverneure von Maku und Arekan nebst drei in Marand wohnenden persischen Herren Sudschai-i-Nizam helfen, mit den übervollen Schüsseln des Iftar reinen Tisch zu machen, die Branntweinflaschen zu leeren und noch eine Nacht im Ramasan mit Pauken und Trompeten zu feiern. Ich nahm die Einladung zu dem Fest mit Vergnügen an. Als ich in den mit Teppichen belegten Salon eintrat, erhoben sich die Herren höflich von ihren Sitzen und baten mich, auf einem Kissen Platz zu nehmen. Aus einem Nebenzimmer hört man die schmachtenden Klänge einer Zither (Seh-tar, Dreisaite); der Eigentümer der Finger, die sie zum Erklingen gebracht haben, tritt in den Salon und läßt sich uns gerade gegenüber an der Wand nieder. Neben ihn setzt sich ein Sänger, der mit der Rechten eine sehr laute Trommel in Gestalt zweier Zylinder mit einem Griff zwischen beiden bearbeitet, und nun erschallt zu zitternden Trommelwirbeln und vibrierendem Saitenspiel persischer Gesang. Gerade vor zwanzig Jahren hatte ich zum ersten Male dieser unsern Ohren disharmonischen, aber doch fesselnden und zum Träumen verlockenden Musik gelauscht. On revient toujours …!

Nach einer Weile ging man zum zweiten Akt über; man spielte Karten, und Krane und Tomane häuften sich allmählich zu kleinen Silbermünzen- und Papiergeldbergen auf dem Teppich neben den Spielern. Von Zeit zu Zeit wurde den Musikanten eine Silbermünze zugeworfen; es war wohl ein Gewinner, der sich großmütig erweisen wollte, und um nicht weniger großmütig zu sein, mache ich es ebenso. Unterdessen wurde »kalte Küche« umhergereicht, eine richtige »Sakuska«, die infolge der Nachbarschaft Rußlands hier eingeführt worden ist; die kalte Küche bestand aus Lauch mit feingehackten Eiern, dünnen Scheiben gebratener Hühnerbrust, Brot, Scherab, einer Art süßen Weins, und zuerst und zuletzt aus russischem Wodka. Sie soffen wie Bürstenbinder, diese tatenlosen Söhne von Iran, und vergeblich ließ ich einen frommen Wunsch zu Allah aufsteigen, daß ihr Schatten sich nicht verkleinern möge, als sowohl das erste und das zweite, wie das dritte und das vierte Glas der Reihe nach und im crescendo dazu beitrugen, diese Herolde des Frohsinns immer fideler zu machen und sie immer weiter von jenem sichern Grunde zu entfernen, auf dem man sich noch in der Gewalt hat.

Sudschai-i-Nizam ist ein mächtiger, angesehener Mann; was machte es ihm aus, daß das Geld in der Nacht fortrollte, er ist ja reich und besitzt mehrere Dörfer, die er schröpfen kann, wenn er Geld braucht. Und er kann 200 Reiter und Pferde mit allem Zubehör stellen, die im Kriegsfall dem Schah zur Verfügung stehen. Eine Einladung zu seinen nächtlichen Gelagen galt als große Ehre; ihm selbst war das Leben eine ununterbrochene Ramasannacht, das konnte man ihm ansehen; er versagte sich nichts und war ebenso freigebig gegen seine Freunde.

Sudschai-i-Nizam erhob sich selbstbewußt und forderte uns mit der Handbewegung eines Autokraten auf, uns in die große Säulenhalle zu begeben, wo wir uns auf den Teppichen im Kreise um dampfende Zinnschüsseln niederließen. Ihnen entstieg, als die Deckel abgehoben wurden, ein lieblicher Duft der feinsten Gerichte der persischen Küche und reizte die Riechorgane und den Appetit. Hier erhebt sich ein weißer Pilau, ein Reispudding à la chinoise, während die Schüssel daneben hoch voll Hühnerpüree mit einem Reisrande ist; eine dritte trägt einen Turm von Kebab, runden Klößen aus feingehacktem Schaffleisch, und eine vierte kleine Schislikwürfel, die soeben noch über dem Feuer gebrodelt haben. Mir werden besondere Schüsseln hingestellt, die andern Herren essen gemeinschaftlich und mit den Fingern. Aber ich bin in ihren Augen ein »Kafir«, ein Ungläubiger, und die Mohammedaner essen nicht mit einem Heiden aus derselben Schüssel. Das sagen sie aber nicht, sie sagen vielmehr, sie seien nicht würdig, ihre Finger in denselben Pilau zu stecken wie ein so vornehmer Gast.

Alle Schüsseln sind zugleich aufgetragen worden, und man nimmt, was einem am besten schmeckt. Man hockt auf den Fersen mit den Knien auf dem Teppich, stützt den linken Ellenbogen auf das Knie und greift mit der freien rechten Hand in die Schüsseln. Immer noch sitzend, ohne müde zu werden und ohne daß die Beine einschlafen, richtet man bisweilen den Oberkörper auf, um einen Augenblick mit dem Essen zu pausieren. Dann präsentiert ein Diener sofort eine silberbeschlagene Kalian, eine Wasserpfeife, in deren eisernem Korb ein glühendes Kohlenstückchen auf dem feuchten Tabak liegt. Hierauf ißt man weiter, um wiederum ein wenig zu paffen und die Güter dieses Lebens in langsamen, raffinierten Zügen zu genießen. Es gibt saure Milch in Schalen und »Pänir« oder Käse auf kleinen Tellern; da steht »Scherab«, der mit lanzettförmigen Holzlöffeln geschlürft wird, dort erheben sich ganze Stapel »Nan«, weichen, dünnen Brotes. Ja, das Diner war zu üppig, und als es endlich zu Ende war, und der Wirt mit seinen Glaubensbrüdern zu den Karten zurückkehrte, verabschiedete ich mich, um für den nächsten Tag auszuruhen. Sudschai-i-Nizam sollte ich nicht mehr sehen, denn er mußte die versäumte Nachtruhe bei Tag nachholen, und solange ich wach lag, hörte ich durch die papierdünnen Wände das Glucksen und Aufwallen der Wasserpfeifen, das Klingen der Silbermünzen und die Begleitung der Zither und der Trommel zu den Tönen des schwermütigen Gesangs.

In dem gastlichen Hause war es still und friedlich, als ich am folgenden Morgen in südöstlicher Richtung weiterfuhr und immer höher steigend nach dem Kamme der kleinen Bergkette zwischen Marand und Tabris hinaufgelangte. Wir fuhren auf der neuen, russischen Straße, die zu dem flachgewölbten Passe hinaufführt, auf dessen Höhe das Stationshaus Jam errichtet ist. Nicht weit davon liegt das Dorf gleichen Namens. Ein breites, offenes Tal, auf der linken Seite durch einen rötlichschimmernden, rauhen Bergkamm begrenzt, führt zu einem der festgebauten Karawanserais, die der große Schah Abbas zur Entwicklung und Sicherung der Handelsstraße nach Kleinasien und Kaukasien hatte erbauen lassen und die daher noch heute seinen Namen, Schah Abbasi, tragen. Auch dieses Serai ist aus gebrannten Ziegelsteinen aufgeführt und hat eine Kuppel über dem Portal, aber die Herberge liegt halb in Trümmern, und es ist schon lange her, seit infolge der Veränderungen der neuen Zeit und der neuen Bahnen der Handelswege das Echo der Kamelglocken in den verlassenen, verfallenen Mauern verstummt ist.

Wir folgen einem Bach, der mit langsamem Gefäll nach Sofian fließt und über den eine aus sechs gewölbten Bogen bestehende Brücke führt. Jede Umdrehung der Räder bringt mich ein wenig weiter in das Herz von Asien hinein, und jetzt, da der Weg sich senkt, folgen die Räderumdrehungen einander schnell genug. Eine englische Telegraphenlinie, russische Chausseen, belgische Zollbeamte: das ist Europa, das seine Fühlhörner und seine raubgierigen Greifarme in das alte, lebensmüde, modernde Persien hineinstreckt. Oft berühren wir die neue Landstraße, an deren Vollendung an mehreren Stellen gearbeitet wird; kleine weiße Zelte verraten die Aufseher, die Spaten und Hacke nicht ruhen lassen.

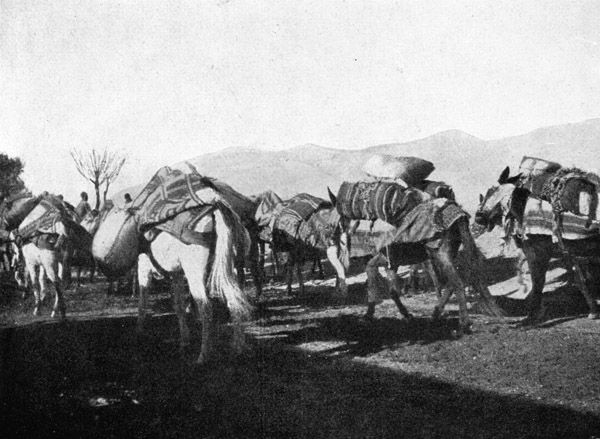

Jenseits des großen Dorfes Sofian, wo wir Pferde und Kutscher wechseln, gelangen wir auf eine kolossal weit ausgedehnte Ebene. Besonders nach Südwesten hin gibt es kein Hindernis, das sich zwischen mir und einem unendlich weiten Horizont erhöbe; der Blick streift das flache Uferland des großen. Urmiasees, dessen Wasserspiegel man jedoch nicht sieht, weil das Ufer 40 Kilometer entfernt liegt. Pferde- und Maultierkarawanen begegnen uns (Abb. 27). Das Gelände ist unbeschreiblich öde und flach; im Südosten ahnt man in einer dunklern Stelle in dem ewigen Gelbbraun einen Teil von Tabris.

27. Eine Karawane. (S. 117.)

Welche Öde hier in der Nähe dieser Stadt, die der Brennpunkt von Aserbeidschan ist und die größte Einwohnerzahl in Persien hat! Kein nennenswerter Verkehr, nur einige wenige Fußwanderer. Die Ebene, die endlose Ebene, erstreckt sich nach allen Seiten hin; sie scheint unüberwindlich zu sein, die Pferde gehen schon beinahe durch, aber noch haben wir 12 Kilometer zurückzulegen. Wir sausen an einer Zollstation vorbei, über deren Tor das persische Wappen angebracht ist; die Schellen unserer Pferde klingen gellend und munter in einer langen Gasse zwischen grauen Lehmmauern wider; auf beiden Seiten ziehen sich Gärten hin, wir bohren uns in die Stadt hinein, der Verkehr vergrößert sich von Straßenecke zu Straßenecke, und bisweilen versperren ganze Reihen eigensinniger Esel den Weg – ihre Zahl soll in Tabris ebenso groß sein wie die der Menschen. Jetzt geht es durch einen Basar und eine Straße, die auf Stangen gesteckte Mühlsteine zur Hälfte absperren.

Mein Kutscher fährt mit solcher Geschwindigkeit, daß ich der spielenden kleinen Kinder wegen, die uns unbedacht in den Weg laufen, in größter Unruhe schwebe. Auch die Tabriser Frauen gehen um diese Zeit aus; sie tragen ein nichtssagendes dunkelblaues, sackähnliches Gewand mit weißem, vorn herabhängendem Schleier; manchmal heben sie diesen ein wenig, um besser sehen zu können, aber man erblickt ihr Gesicht nicht. Es wird dunkel, als wir in einen Basartunnel einfahren, wo lebhaft gehandelt wird, und es ist geradezu wunderbar, daß man dort vorwärtskommen kann, ohne daß die Räder späten Wanderern über die Füße gehen. Bald halten wir vor der Tür des Hauses, das Monsieur Mornard bewohnt, der Vorstand des Tabriser Zollamts, ein geborener Belgier; er fordert mich gastfreundlichst auf, einige Tage bei ihm zu verweilen. Es dauerte nur wenige Minuten, bis meine Post aus Schweden vom Postamt abgeholt war; nun hatte ich bis zum andern Morgen um 3 Uhr ausreichend Lektüre.

Tabris liegt 1350 Meter über dem Meer am Nordfuße des vulkanischen Berges Sehend-kuh, der seinen Scheitel 3596 Meter hoch erhebt und dem Trio gewaltiger Vulkane angehört, dessen beide andern der Ararat und der 4812 Meter hohe Sawelan sind – alle drei waren seit unvordenklichen Zeiten Zeugen der blutigen Kämpfe und politischen Umwälzungen, die über Aserbeidschan, Persiens nordwestlichste Provinz, hingegangen sind. Im Altertum war Aserbeidschan der Teil Mediens, der nach Alexanders des Großen Zug Atropatene genannt wurde. Im Laufe der Zeiten ging es, wie jeder Quadratzoll Vorderasiens, von einer Hand in die andere, von einer Dynastie an die andere; es bildete einen Teil Großarmeniens und stand unter dem Zepter der Sassaniden, wurde im 7. Jahrhundert von den Arabern erobert und von Hulagu im Jahre 1256 dem Mongolenreiche in Iran einverleibt, gehörte aber schon um das Jahr 1400 zu dem mächtigen Reiche des Timur. Aber auch nachdem Aserbeidschan eine Provinz des jetzigen Persien geworden war, ist seine Lage zwischen russischem und türkischem Territorium stets sehr schwierig gewesen, und die Tätigkeit, die die Russen in unsern Tagen in diesem Teile Persiens entfalten, läßt das Schicksal ahnen, das Aserbeidschan in gar nicht ferner Zukunft bevorsteht.

Die geographische Lage der Provinz hat sich demnach in ihrer politischen Geschichte verhängnisvoll erwiesen; wie ein Keil zwischen verschiedene Staaten und Rassen eingeschoben, ist sie ein Zankapfel zwischen ihnen gewesen. Aber infolge seiner Lage ist Aserbeidschan auch in kommerzieller Hinsicht ein wichtiges Bindeglied zwischen dem Osten und dem Westen geworden, und zahllos sind die Karawanen, die im Laufe der Zeiten auf den langen Wegen zwischen Europa und Iran Waren und Bodenerzeugnisse hin und her geführt haben. Man braucht nur einen flüchtigen Besuch in den großen gewölbten Basaren abzustatten, die wie Katakomben die zentralen Stadtteile durchziehen; hier ist der Umsatz noch heute lebhaft genug, um einen Begriff von der Bedeutung zu geben, die Tabris als Handelsstadt hatte, ehe es von den transkaukasischen Eisenbahnen überflügelt wurde, die den Handel in andere Bahnen lenkten und der Stadt Rescht an der Südküste des Kaspischen Meers eine neue Zeit der Entwicklung erschlossen.

Die Zeit ist noch nicht fern, da Tabris eine halbe Million Einwohner hatte. Ein harter Schlag traf die Stadt im Jahre 1721, als ein Erdbeben, das 20 000 Menschen das Leben kostete, sie von Grund aus zerstörte. Die Stadt lag damals dem Ufer des Urmiasees näher und wurde erst nach dem Erdbeben an ihrer jetzigen Stelle wiederaufgebaut. Doch von jenem Unglück sollte sie sich nie erholen. Wohl hatte sie noch kurz vor der Eröffnung des Suezkanals gegen 350 000 Einwohner, aber der neue Seeweg, der Persiens ganze Südhälfte eroberte, tat ihr großen Abbruch. Denn früher ging der ganze persische Handel über Tabris, und von diesem Brennpunkte aus teilten sich die Handelsstraßen nach Teheran, Isfahan, Mesched und Südpersien. Nun ist die Stadt eigentlich nur ein Stapelplatz für die Provinz, und ihr Handelsgebiet erstreckt sich kaum über Urmia und Maraga hinaus und nur in geringem Maße bis Teheran.

Der englische Konsul Mr. Stevens, der seit 1875 in Tabris wohnt, erzählte mir, daß er vor dreißig Jahren in seiner Eigenschaft als Agent mehrerer englischer Handelshäuser jährlich 8000 Ballen Waren abgesetzt habe, jetzt seien es nur noch 1000. Damals habe es mehrere große Firmen, besonders griechische und armenische, in Tabris gegeben, die jetzt spurlos verschwunden seien. Mr. Stevens veranschlagte die Bevölkerung auf ungefähr 200 000 Einwohner, meistens Tataren, 5–6000 Armenier, einige wenige Perser, ferner Kurden, Chaldäer, Europäer und ein halbes Dutzend Juden. Herr A. F. Stahl, der frühere persische Generalpostdirektor, gibt als Zahl ungefähr 300 000 an.

Das belgische Zollwesen wurde im Jahre 1900 in Persien eingeführt. Zwei Jahre vorher hatte Herr Naus sich mit zwei Assistenten hierher begeben, um die Verhältnisse zu studieren. Damals herrschte überall größte Unordnung. Die Berechtigung, den Zoll zu überwachen und zu erheben, wurde in Akkord vergeben oder auf einer regelrechten Auktion an Gouverneure und andere vornehme Herren verkauft, die daraus möglichst großen Gewinn für ihre eigene Tasche zu ziehen suchten. Irgendwelche Ordnung oder Kontrolle nach europäischen Begriffen existierte überhaupt nicht; die größten Ungerechtigkeiten wurden begangen, und die Machthaber waren Bestechungen seitens wohlhabender Kaufleute zugänglich. Unter solchen Verhältnissen hatten die europäischen Handelshäuser mit den größten Schwierigkeiten zu kämpfen, und ohne die Hilfe ihrer Konsuln wäre es ihnen schlecht ergangen. Nachdem die Belgier in den allgemeinen Wirrwarr Ordnung und System gebracht hatten, erhöhten sich auch die Einkünfte des Staates auf Kosten der Privatraubtiere; daher ist es leicht erklärlich, daß die Belgier auf vielen Seiten auf Feindschaft und Widerstand stießen. Ihnen wurden auch das Postwesen und gewisse Teile der Finanzen des Reiches anvertraut, z. B. die Auszahlung der Gehalte und der Pensionen, die größtenteils untaugliche Parasiten schlucken. Unter ihnen befand sich jetzt auch der Hofstaat Schah Nasr-eddins. Man hat es nicht allein mit den Pensionierten zu tun, die Pensionen gehen auch auf Kinder und Enkel erblich über, so daß der Staat keine Aussicht hat, seiner Last ledig zu werden. In Persien werden die Abgaben nicht pro Kopf, sondern pro Dorf bezahlt; jedes Dorf gehört irgendeinem hohen Herrn, der eine bestimmte Steuersumme für das ganze Dorf bezahlt. Um dies zu können und selbst noch eine schöne Einnahme zu erhalten, saugt er seine Untergebenen aus. Das Steuerwesen gibt also keinen Anhaltspunkt für eine Berechnung der Einwohnerzahl, die jedoch der allgemeinen Ansicht nach neun Millionen beträgt. So wie Persiens Volkswirtschaft betrieben wird, kann es nicht mehr lange dauern, bis das Land vor einer verhängnisvollen Krisis steht und dann europäischer Spekulation und Ausbeutung rettungslos preisgegeben sein wird.

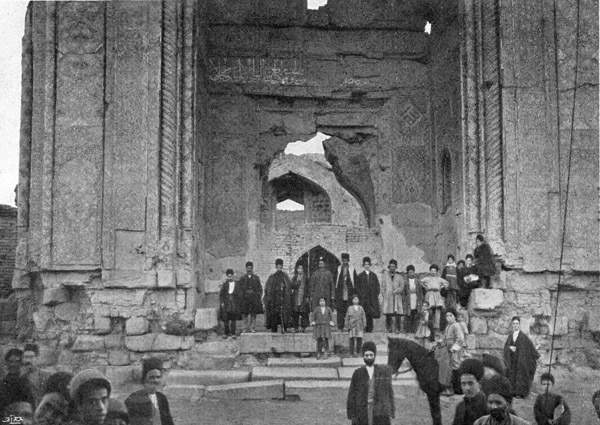

In Tabris gibt es wenig oder gar nichts zu sehen, außer den Basaren und der Gök-mestschid, der blauen Moschee, mit ihrer stattlichen Fassade aus blauer Fayence, auf der Koransprüche in Weiß angebracht sind (Abb. 28, 29). Zwei Tore in der innern Stadt sind Andenken aus dem Jahre 1882, als die Kurden unter dem Scheich Obeid Ullah Tabris angriffen und Urmia eroberten. Der damalige Gouverneur verlangte 50 000 Toman zu Verteidigungszwecken, behielt aber vier Fünftel der Summe für sich, die gewöhnliche Methode in Persien. In der unmittelbaren Umgebung der Stadt Tabris gibt es verschiedene sehr schöne Gärten mit delikatem Obst und vorzüglichen Weintrauben, und dort liegen auch moderne Lustschlösser. Eines davon ist Bagh-schumal, das dem Kronprinzen gehört und das ich in Gesellschaft des französischen Vizekonsuls besuchte.

28. Eingang der »Blauen Moschee« in Tabris. (S. 121.)

29. Die Gök-Mestschid. (S. 121.)

Unter den Europäern sah man verschiedene Russen, die sich hauptsächlich wegen des neuen Chausseebaues, der Rußland ein neues Übergewicht gibt, hier aufhielten. Ebenso wie in Urmia hat die amerikanische Mission auch hier in der Stadt eine Missionsstation und eine Schule. Folgendes Ereignis, das zwei Jahre vor meinem Besuch passierte, kann zur Beleuchtung der Verhältnisse dienen, unter denen man in diesen Gegenden lebt. Ein amerikanischer Missionar war in Urmia von Kurden ermordet worden – aus Versehen, anstatt eines Arztes, der einen Patienten vergiftet haben sollte. Der unschuldige Doktor erschrak darüber so sehr, daß er – an typhösem Fieber starb. Da die Missetäter nicht ausfindig zu machen waren, mußte die Regierung sich dazu verstehen, der Familie des Ermordeten 50 000 Toman Entschädigungsgeld zu zahlen.

Tabris ist seit alters die Residenz des Waliad, des Kronprinzen. Eines Tages stattete ich diesem Jüngling namens Ali Muhamed Mirza mehr aus Neugierde als aus Hochachtung einen Besuch ab. Er empfing mich in einem ziemlich einfachen Palaste, dessen Höfe von Dienern wimmelten, die meistens schmierige, fadenscheinige Röcke trugen, obwohl sie, wie es heißt, ihr Gehalt merkwürdigerweise mit größter Gewissenhaftigkeit ausgezahlt erhalten. Im »Topchaneh«, dem »Kanonenhause«, dessen Fassade dem einen Hofe zugekehrt ist, werden 16 österreichische Kanonen in gutem Zustand aufbewahrt, aber sie werden nie benutzt, denn in Persien lebt man im tiefsten, sorglosesten Frieden.

Nachdem die Soldaten am Tore pflichtschuldigst das Gewehr präsentiert hatten, wurde ich durch zwei Vorzimmer, in denen die Höflinge kerzengerade standen, in das Audienzzimmer geführt, wo Seine Kaiserliche Hoheit sich gerade in eifriger Unterhaltung mit dem reichsten Manne der Stadt Tabris befand, einer Canaille, die im Verein mit dem Waliad die schändlichsten Kornspekulationen betreibt und schamlos die Brotpreise verdoppelt, so daß die arme Bevölkerung verhungert. Doch das ging mich ja nichts an; ich machte meine Reverenz, die Ali Muhamed dadurch beantwortete, daß er sich erhob, worauf wir uns beide setzten und eine außergewöhnlich geistreiche Unterhaltung begannen.

Der Kronprinz ist klein und rundlich, hat ein Doppelkinn und kleine lebhafte, kurzsichtige Augen, die ohne Brille nicht fertig werden. Doch statt mich hier mit der Beschreibung des äußern Menschen des Prinzen aufzuhalten, bitte ich, den Leser auf das Porträt verweisen zu dürfen, das mir der Waliad höchst eigenhändig geschenkt und das er auch mit seiner Namensunterschrift versehen hat – recht charakteristischerweise mit russischen Buchstaben (Abb. 30). Mit dem allerbesten Willen konnte ich in seinem Gesicht auch nicht den schwächsten Widerschein der energischen Kadscharenzüge seines berühmten Großvaters, des Schahs Nasr-eddin, entdecken. Die persische Malice flüsterte auch allerlei über seine Abstammung und nannte ihn unter vier Augen immer nur den »Ferasch-baschi«, den Polizeimeister. Doch auch dies ging mich gar nichts an, denn ich befand mich in jedem Fall dem Manne von Angesicht zu Angesicht gegenüber, den das Schicksal dazu auserkoren hatte, dereinst der Nachfolger des Xerxes und Darius zu werden, sein Zepter über dem Reste des Reiches der seleucidischen, parthischen und sassanidischen Könige und der Herrschaft der mongolischen Dschingisiden zu schwingen und, wenn die Zeit dazu gekommen sein wird, seinen Platz auf dem Throne des großen Schahs Abbas und des siegreichen Nadir Schah einzunehmen. Er würde also einst ein Reich erhalten, das eine gewaltige, glänzende Geschichte hat, über dessen frühere Geschicke uns Herodot und die Bibel berichten und dessen Herrscher noch vor 170 Jahren den Großmogul zittern machten. Auf mich machte er nicht den Eindruck, als wäre er großer Ahnen und so glänzender Traditionen würdig; er wird nie imstande sein, das persische Staatsschiff mit eiserner Hand klug zwischen den Unterwasserklippen der Zeit hindurch auch nur ein Stück weiterzuführen.

30. Ali Muhamed, der 1909 abgesetzte Schah von Persien. (S. 122.)

Eigenhändige Unterschrift: »Waliad«, Kronprinz.

Im Jahre 1794 bestieg der erste Kadschare, der grausame Eunuch Agha Muhamed, den Thron der Schahs; Feth Ali Schah, sein Neffe, der in unglücklichen Kriegen ganze Provinzen an Rußland verlor, hatte zum Nachfolger seinen Enkel Mehemet Schah, der seinerseits seinem Sohne Nasr-eddin Schah Platz machte, den 1896 ein Anhänger des Babismus ermordete, jener Sekte, die er selbst auszurotten versucht hatte. Jetzt war die Reihe an seinen Sohn, Mussaffar-eddin Schah, gekommen, und Ali Muhamed Mirza, Waliad in Tabris, wartete nur auf die Botschaft, die ihn eines Tages auf den Thron rufen würde, um als der sechste Herrscher seiner Dynastie sein Haupt mit der Kaiserkrone der Kadscharen zu krönen.

Von den Schahs der kadscharischen Dynastie wird gesagt, daß sie abwechselnd stark und schwach gewesen seien. Agha Muhamed war ein kraftvoller Regent, Feth Ali führte nur unglückliche Kriege und während seiner Regierung wurde das alte Reich sehr beschnitten. Sein Sohn Abbas Mirza, Waliad in Tabris, war ein tüchtiger, zu den schönsten Hoffnungen berechtigender Mann; aber er starb vor seinem Vater, und sein Sohn Mehemet Schah war ein schwacher, unbedeutender Regent. Dann folgte die achtundvierzigjährige Regierung Nasr-eddin Schahs, die in vieler Beziehung Persien einen Aufschwung brachte. Trat doch dieser Monarch selbst mit all der äußeren Macht- und Pompentfaltung und dem Benehmen eines wirklichen orientalischen Selbstherrschers auf. Sein Sohn Mussaffar-eddin dagegen war ein in jeder Hinsicht unbedeutender, untüchtiger Herr. Wenn es nach der bisher geltenden Ordnung, daß jeder zweite Schah seinem Lande zur Ehre gereicht, weitergehen sollte, so würde der jetzige Waliad die schlummernden Kräfte seines Landes sammeln und der qualmende Docht würde noch einmal zu glänzendem Licht aufflammen, ehe er in der Nacht der Zeiten erlöschte.

Tatsächlich galt Ali Muhamed als ein energischer, kraftvoller Mann, der weiß, was er will, auch wenn er oft rücksichtslos vorging, so weit seine Macht in Tabris reichte. Als der Schah nach Europa reiste, wurde der Waliad als Regent nach Teheran berufen, und schon an demselben Tage, als der gutmütige Mussaffar-eddin aus seiner Hauptstadt abfuhr, begann sein Sohn frisch drauflos zu regieren und verurteilte gleich einige gefährliche Herren zum Tode. In Tabris lebte er wie eine Art Bankier und Börsenspekulant, machte Termingeschäfte, kaufte möglichst viele Dörfer auf oder brachte sie auf andere Weise an sich und vergrößerte seine persönlichen Einkünfte.

Als Dolmetscher fungierte bei meiner Audienz ein Prinz aus dem Hause der Kadscharen, aber im Laufe der Unterhaltung stellte der Waliad selber mehrere Fragen auf Französisch. Er fragte mich, wie mir Persien gefalle, in welchen Teilen des Landes ich schon gewesen sei, wohin ich mich von Teheran aus begeben wolle und in welchen Sprachen meine früheren Reisebeschreibungen gedruckt worden seien; mit großer Aufmerksamkeit las er einen Brief von Mirza Riza Chan, der darin meine Absicht, Tibet zu besuchen, erwähnt hatte, eine Nachricht, die das Gespräch auf das Land der Lamas lenkte. Damit war die Audienz zu Ende, und ich verbeugte mich aus dem Zimmer hinaus.

Ali Muhamed Mirza brauchte nicht mehr lange auf das Freiwerden des Kadscharenthrones zu warten. Schon am 7. Januar 1907 starb sein Vater, einige fünfzig Jahre alt, nachdem er gerade noch das erste persische Parlament hatte eröffnen können. Der neue Schah mußte schon im Anfang seiner Regierung bittere Erfahrungen machen und lernen, daß die Kaiserkrone nicht eben so leicht zu tragen war, wie sie erstrebenswert geschienen hatte. Ein Kabinett nach dem andern bat um seine Entlassung, und im Lande machte sich eine Erregung fühlbar, die schließlich zur Revolution wurde. Beständig in der Furcht, Thron und Leben zu verlieren, schwankte der junge Schah am Rande eines glühenden Vulkans hin und her. Wohl versuchte er, wie um dieselbe Zeit Abdul Hamid, den Männern der neuen Zeit die Spitze zu bieten, und zeigte sich streng und unversöhnlich gegen seine Gegner. Wohl schlossen England und Rußland im August 1907 einen Vertrag, der die Integrität und Unabhängigkeit Persiens sichern sollte, doch Ali Muhameds Tage als Schah-in-Schah, als »König der Könige« waren gezählt, die keimenden Kräfte waren gereift und ihm über den Kopf gewachsen, und im Sommer 1909 wurde er gezwungen, abzudanken und den Rest seines Lebens fern von der Heimat seiner Jugendträume im Exil zu verbringen, wo er aus dem Reiche seiner Väter eine armselige Pension erhalten sollte. Jetzt trägt sein Sohn, ein Kind, die Krone der Kadscharen, und wenn nicht alle Zeichen trügen, wird es wohl sein Wappenschild sein, das man dereinst auf dem Grabe des Ahasverus zerbricht.

Vom Waliad begab ich mich zu Nizam-ul-Saltaneh, dem Generalgouverneur der Provinz Aserbeidschan. Er stammte aus Arabistan in Südpersien; da er aber durch seinen Einfluß der englischen Politik dort unbequem war, wurde er aus dem Bereiche ihrer Interessensphäre entfernt. Er soll jedoch auch bei den Russen nicht gerade beliebt sein, weil er ein Patriot alter Art und dem wachsenden Einflusse der Europäer in Iran feindlich gesinnt ist.

Nizam-ul-Saltaneh ist ein alter, nobler, wohlerzogener und feingebildeter Herr mit aristokratischen Zügen, klugen Augen und einer semitischen Nase. Er trug ein altpersisches Gewand, einen gelbbraunen, faltenreichen Mantel und eine hohe, schwarze »Kullah«, nicht den schwarzen, halbeuropäischen Anzug, der hier sonst à la mode ist. Mit Begeisterung und Wärme sprach er von Arabistan und strahlte ordentlich, als ich ihm erzählte, daß auch ich einst unter den Palmen von Daleki geschlafen, dem Rieseln der Springbrunnen in den Gärten von Dil-kuschah gelauscht habe, nach den Gräbern des Sadi und des Hafis in Schiras gepilgert und zwischen den Säulen des Xerxespalastes in Persepolis, den er selbst vor vierzig Jahren besucht hatte, umhergewandert sei. Die Geographie Persiens kannte er gründlich, und er glaubte auch, daß er mir über die große Wüste im Osten, die ich besuchen wollte, allerlei Aufklärungen geben könne. Mit größter Liebenswürdigkeit versprach er mir zwei Reiter als Eskorte bis an die Grenze der Provinz, denn vor kurdischen Banditen könne man nie sicher sein; er wollte mich auch mit einem Passe versehen, der mir alle Türen öffnen werde. Es hieß freilich, daß er und der Waliad auf gespanntem Fuße miteinander ständen und daß Nizam-ul-Saltaneh ebenso wie der Kronprinz alles Mögliche tue, um die seiner Obhut anvertraute Provinz auszusaugen und die großen Reichtümer, die er an Gütern in Südpersien schon besitze, noch zu vermehren. Aber er war jedenfalls doch eine erwünschte Bekanntschaft, ein echter Mohammedaner auf der Höhe islamitischer Bildung, ein feiner, liebenswürdiger und freundlicher Herr, ein Überbleibsel aus einer verschwindenden Zeit.