|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Der Ala-dagh, »der hohe Berg«, teilt mit dem im Nordosten von Erzerum liegenden Kiretschlu die Ehre, dem schon von den biblischen Berichten und aus den ältesten geschichtlichen Urkunden her berühmten und von unzähligen Stämmen und Völkern besungenen Euphrat als Quelle zu dienen. Die beiden Arme, der westliche und der östliche, sind zwar beim Zusammenfluß ungefähr gleich wasserreich, aber der östliche ist bedeutend länger, und daher kann man sagen, daß Vorderasiens größter Fluß, der Zwillingsbruder des Tigris, seinen Ursprung den schmelzenden Schneefeldern, trüben Regenbächen und klaren Quellen des Ala-dagh verdanke.

Nach wechselnden Schicksalen auf dem armenischen Hochland treffen der Kara-su und der Murad-su, der westliche und der östliche Euphrat, 708 Meter über dem Meere unmittelbar oberhalb der bei Keban-maden liegenden Bleigruben zusammen und durchbrechen mit vereinten Kräften den armenischen Taurus. In engen Schluchten, zwischen hohen, steilen Felswänden bildet der beständig wachsende Fluß eine Reihe Wasserfälle und Stromschnellen. Bei Biredschik, wo er in die syrische Ebene hinaustritt und wo viele wichtige Karawanenstraßen seinen Lauf kreuzen, beträgt seine Entfernung vom Mittelmeer nur 220 Kilometer. Vom Libanon und den Bergketten der syrischen Küste fällt jedoch das Land nach Osten ab; infolgedessen macht der große Fluß, der bei Rakka über 200 Meter breit ist, einen Bogen nach Südosten, um auf weiten, langen Wegen das Meer aufzusuchen. Bei Ed-Der wachsen an den Ufern des Euphrat die ersten Palmen, und bei Werdi ist der Fluß 350 Meter breit und teilt sich oft, um flache Inseln zu umschließen. Von Hit an, wo er wohl 2000 Kubikmeter Wasser in der Sekunde führt, zweigen sich zahlreiche Bewässerungskanäle von seinen Seiten ab; denn hier durchströmt der Euphrat ausschließlich flaches Anschwemmungsland, und nur bei Hilleh erhebt sich noch ein letzter Landrücken. Seine trübgrauen Wassermassen, die im Mai am höchsten, im November am niedrigsten stehen, bilden an den Ufern ausgedehnte Moräste und dicht mit Schilf bewachsene Lagunen, die der Schiffahrt hinderlich sind. Doch die Eingeborenen befahren den Fluß mit Flößen, welche auf luftgefüllten Schläuchen aus Schafleder ruhen. Bei Korna treffen Euphrat und Tigris zusammen, um den Schatt-el-Arab zu bilden, und wenn sich der Fluß unterhalb der Städte Basra und Muhammera in den Persischen Meerbusen ergießt, hat er einen Lauf von 2780 Kilometern hinter sich.

Öde, staubig, gelb und von einer glühenden Sonne ausgedörrt, dehnt sich das klassische Babylonien, Chaldäa, Mesopotamien, das heutige Irak-Arabi, zwischen den beiden Flüssen aus. Der Boden, der ein paar tausend Jahre geruht hat, war den Keilinschriften zufolge einst von einem Netz von Bewässerungskanälen durchzogen, die das Land zu einer Mosaik fruchtbarer Gärten und Felder machten, deren Weizen hundertfaches Korn trug und deren Datteln in saftigen Bündeln an den Kronen der Palmen reiften. Von den Völkern und Reichen längstvergangener Jahrtausende erzählen noch die Steine, die die Forscher unserer Zeit in ganzen Bibliotheken aus dem trocknen Erdboden ausgraben. In dieses Land verlegen die Gelehrten die Sage von der Sündflut, und hier war es, wo nach dem 11. Kapitel des 1. Buches Mosis die Söhne Noahs voller Vermessenheit einen Turm, den Turm von Babel, bauen wollten, der von der Erde bis zum Himmel reichen sollte. Aber in seinem Zorn verwirrte Gott ihre Zungen und zerstreute sie alle über die Erde. Hier wuchs das stolze, glänzende Babylon heran und gelangte unter Nabopolassar und Nebukadnezar zur Blüte, nachdem das Waffengeklirr der assyrischen Eroberer verstummt war. Neue Völker und neue Reiche machten einander auf diesem alten Boden Platz; die Perser eroberten Babel, und der siegreiche Alexander wollte die Stadt mit ihren starken Mauern und breiten, regelmäßigen Straßen wieder aufbauen. Jetzt sind Birs Nimrud und Hilleh alles, was von diesem Brennpunkt alter Macht und alten Ruhmes, alter Kunstübung, Gelehrsamkeit und Kultur noch übrig ist.

Nicht weniger reich an stolzen Erinnerungen sind die Ufer des Tigris, der nicht weit von Telek am Euphrat auf dem armenischen Taurus entspringt. Hier blühte Ninive, die Hauptstadt Sanheribs, Asarhaddons und Sardanapals, und in Ktesiphon herrschten nacheinander Parther, Römer, Sassaniden und Araber; aber von dem einstigen Glanz ist nur noch die Ruine Tak-Kesra geblieben, deren prachtvolle Bogen man von allen Himmelsrichtungen aus sieht, wenn man mit dem Dampfer langsam den Tigris hinauffährt. Ktesiphon gerade gegenüber, auf dem rechten Ufer, erhob sich eine der Millionenstädte alter Zeiten, Seleucia, das Seleukus I. Nikator gründete und das im Jahre 162 n. Chr. in dem Feldzuge des Trajan zerstört wurde. Noch heute besitzen die beiden Flüsse jeder seine im Orient sehr berühmte Stadt. Bagdad oder Dar-es-Salam, »der Ort des Segens«, die Hauptstadt der abbassidischen Kalifen, die Almansor im Jahre 763 gründete, erlangte im 9. Jahrhundert unter Harun-al-Raschid ihren höchsten Ruhm, der dank den Sagen der »Tausendundeinen Nacht« noch heute nicht verblichen ist. Auch hier ist im Laufe der Zeiten eine Reihe Eroberer und Reiche einander auf dem Fuße gefolgt. Im Jahre 1258 eroberte Hulagu-Chan, Dschingis-Chans Enkel, die Stadt Bagdad, 140 Jahre später Timur der Lahme, zu Anfang des 16. Jahrhunderts der persische Schah Ismail und im Jahre 1638 Sultan Murad IV. In der Gewalt der Türken ist die Stadt noch heute, und vergeblich versuchte der sonst siegreiche Schah Nadir, Bagdad wieder mit Persien zu vereinigen. Jetzt ist Bagdad eine wenig wichtige Handelsstadt, die jedoch nach Eröffnung der längs des Euphrats nach Basra und Koweit führenden Bagdadbahn einer neuen Blütezeit entgegensieht und ein wichtiger Punkt auf dem Wege von Europa nach Indien werden wird. Noch berühmter als Bagdad – in Persien wenigstens – ist Kerbela, unweit des rechten Euphratufers, denn dorthin pilgern die Schiiten, die Anhänger des Kalifen Ali, in Massen sowohl bei Lebzeiten wie nach dem Tode, um dem Grabe Husseins ihre Ehrfurcht zu bezeugen und in seiner Nähe ihre letzte Ruhestätte zu haben. Hussein war der zweite Sohn Alis und fiel 680 in der Schlacht gegen die Omaijaden.

Es sind also erhabene Erinnerungen, deren Wurzeln bis in die graueste Vorzeit, bis zum ersten geschichtlichen Auftreten des Menschengeschlechts zurückreichen, die hier an den Ufern des Euphrat schlummern. Von der schlüpfrigen Straße längs des Murad-su blickt der Reisende nicht ohne Ehrfurcht nach dem Ala-dagh hinauf, auf dessen schneeigem Scheitel der ewige Fluß seinen Lauf durch ein Land beginnt, das seit undenklichen Zeiten ein Schauplatz der Eitelkeit aller Eitelkeiten, erbitterter Kämpfe, aufblühender und zerfallender Reiche gewesen ist. –

Der Euphrat schlängelt sich in einer breiten Einsenkung unter uns hin, und auf seiner rechten Uferterrasse würde der Weg jetzt vortrefflich sein, wenn er nicht so oft von Erdrissen durchschnitten würde. Hinter Karka-basar erscheint durch eine Lücke in dem nördlichen Gebirge ein mächtiger Kegel des Aghri-dagh, dessen majestätischer Gipfel in den Wolken verschwindet und dessen Seiten mit Schnee bedeckt sind. Vor uns, in Ostnordosten, tritt einer der berühmtesten Berge der Erde hervor, der wenigstens bei den christlichen Völkern ebenso berühmt ist wie der Kailas, der Heilige Berg der Tibeter und der Hindus, im fernen Osten. Es ist der Ararat. Noch sind wir 70 Kilometer von ihm entfernt; wir werden ihm aber bald näher kommen. Jetzt hebt er sich matt und bleich von dem dunkelnden Hintergrund des Himmels ab, und die Wolken, die sonst in der Dämmerung zerreißen und sich zerteilen, scheinen sich anzuschicken, während der Nacht den Heiligen Berg wie ein Mantel zu umgeben. Der Kamm im Süden, um die Euphratquelle herum, bietet ein fesselnderes Schauspiel; die Reflexe der untergehenden Sonne rufen in den leichten Wolken, die über den schneebedeckten Berggipfeln schweben, ein wunderbares Farbenspiel in rosigen und blauen Tönen hervor.

Vor uns auf der Ebene verkündet ein graublauer, unbewegter Rauchschleier die Nähe eines Dorfes, und aus dem Rauch treten bald die bienenkorbähnlichen Dunghaufen hervor. Ein paar Minuten später hält das Dreigespann vor dem Hause des »Jus-baschi«, des Dorfältesten, wo uns bellende Hunde, neugierige Kinder, in rote Lumpen gekleidete Frauen und diensteifrige Soldaten begrüßen. Diese und ein schön widerhallendes Trompetensignal zeigen einen Garnisonsort an; in dem Dorfe, dessen Namen Diadin ist, sollen auch zwei Hamidiéregimenter liegen. In einem verhältnismäßig saubern Zimmer machten mir, wie gewöhnlich, die Behörden ihre Aufwartung, unter ihnen ein Leutnant, der in Konstantinopel Französisch gelernt hatte und unerwartet gesprächig war. Er sagte mir, das Land sei durch die schlechte Verwaltung verarmt und man könne die Absichten des Sultans nicht begreifen. Nur in einer Hinsicht teilte er die Ansichten des Herrschers: in dem Haß gegen die Armenier, die ebensolche Gefühle gegen die Türken hegen. Dieser zweischneidige Nationalhaß läßt sich nicht eher ausrotten, als bis das eine Volk in die Sklaverei des andern geraten ist, und während der unversöhnlichen Kämpfe der Menschen bleibt das Land unbebaut und wird vernachlässigt.

Am 24. November ist der Himmel strahlend klar. Gleich hinter Diadin beginnt der Anstieg nach einem kleinen Passe zweiter Ordnung hinauf, von dessen Schwelle herab man eine entzückende Aussicht auf den Ararat hat, der in matten, graublauen Farbentönen größtenteils in seinem eigenen Schatten liegt und das helle, azurblaue Himmelszelt als Hintergrund hat. Auf der rechten Seite des Großen Ararat zeigt sich jetzt der noch regelrechter kegelförmige, steile Gipfel des Kleinen Ararat und links ein niedrigerer Kamm mit ein wenig Schnee.

Ararat, richtiger Airarat, »Ebene der Arier«, heißt seit uralten Zeiten das Hochland am mittelsten Aras, und wenn der 4. Vers des 11. Kapitels im 1. Buche Mosis berichtet, daß Noahs Arche auf dem Ararat landete, so ist damit eigentlich die Hochebene gemeint, deren Name in Europa unrichtigerweise auf den Berg übertragen wurde. Der hohe Gipfel heißt dagegen bei den Armeniern Massis, bei den Türken Aghri-dagh und bei den Persern Kuh-i-Nu oder Noahs Berg.

Sowohl der Große wie der Kleine Ararat erheben sich auf einem vulkanischen Plateau und stehen durch einen kleineren Bergrücken miteinander in Verbindung. Im übrigen ist der Ararat ein fast isolierter Vulkankegel, der aus Trachyt, Schlacken und Lapilli besteht und eine Höhe von 5156 Metern erreicht. Der eigentliche Gipfel hat keinen Krater; in seiner Nähe erheben sich zwei kleine Nebengipfel, die nur wie Unebenheiten in dem regelmäßigen Umriß des Kegels aussehen, und die letzten Lavaergüsse, die wahrscheinlich in vorhistorischer Zeit stattgefunden haben, sind unterhalb der Schneegrenze aus dem Berge gedrungen. Diese liegt auf der Südseite in einer Höhe von 3940 Metern und auf der Nordseite auf 4180 Meter Höhe. Dagegen ist der 3914 Meter hohe Kleine Ararat während des Sommers ganz schneefrei. Die Armenier glauben, daß der Gipfel unersteigbar sei und von bösen Geistern geschützt werde, in Wirklichkeit aber ist er schon im Jahre 1829 von Parrot bestiegen worden, und seitdem haben gar manche Forscher die Spitze erreicht und den Berg gründlich untersucht.

Seit dem Jahre 1827 stoßen drei Kaiserreiche, Rußland, die Türkei und Persien, am Ararat zusammen, jedoch so, daß der Gipfel selbst auf russischem Gebiet liegt. Hier kann man mit dem linken Fuß in Rußland stehen, den rechten in der Türkei haben und sich mit dem Wanderstab auf persischen Boden stützen.

Die Dreigespanne führen uns in östlicher Richtung weiter; die Pferde der Kavalleristen stampfen auf dem Boden hin. Der Ararat spielt mit uns Versteck; bald erblicken wir seinen Gipfel, bald wird er wieder durch andere Berge verdeckt.

Der Weg über die kleine Paßschwelle ist fest und gut. Drunten auf dem ebenen Plateau begegnen wir einer persischen Karawane, deren tatarische Führer nach Trapezund zwanzig Tagereisen rechnen – wenn es keinen »Tschagmor« (Schlamm) gibt, wie sie sagen. Ein Kamel, das vor der Droschke scheute, wickelte dabei seine Leitleine um eine Telegraphenstange und hätte sich beinahe in horizontaler Stellung aufgehängt, wenn nicht im letzten Augenblick ein Führer noch den Strick mit seinem Dolch durchgeschnitten hätte. Weiter oben wird der Weg holperig infolge der Tuff- und Schlackenstücke, die den Boden wie schwarze Punkte bedecken und stellenweise förmliche Hügel bilden. Mit jeder Stunde des Tages, die verrinnt, tritt der herrliche Kegel des Ararat in immer größer werdenden Dimensionen hervor; alle Details sind außerordentlich deutlich erkennbar, die verschiedene Mächtigkeit der glatten Schneefelder und die schwarzen Gesteinsrillen tiefer abwärts zeigen sich in größter Schärfe. Die tiefliegende Linie des Winterschnees ist scharf abgegrenzt. Die öde, stille Landschaft, in der man keine Dörfer und keine Wanderer sieht, wird von dem Ararat, der meine Blicke fesselt, vollständig beherrscht.

Schakir dreht sich auf dem Bocke um, zeigt mit der Peitsche nach Südosten und sagt: »Iran jolli, pascham« (der Weg nach Persien, mein Herr). Hinter zwei weiteren steinigen Hügeln gelangen wir wieder auf ganz ebenes Terrain. Jetzt liegt auch nicht mehr der kleinste Hügel zwischen uns und dem Fuße des Ararat; wir sehen den gewaltigen Kegel von seinem Fuße auf der Hochebene bis zum Gipfel (Abb. 19), und befinden uns in seiner unmittelbaren Nähe; nur ein »Meidan« dehnt sich zwischen der Fahrstraße und dem Berge aus. Tiefe, breite Rinnen werden überschritten, zur Linken zeigt sich in einer Lücke zwischen den nördlichen Bergen die Straße nach Igdir, die sich am Westfuß des Ararat entlang zieht. Immer imposanter strahlt der Ararat, blendend weiß in seinem frischen Schneemantel. Stückweise ist der Weg jetzt so schön und eben wie eine Chaussee; vor uns steigt der Bergrücken von Bajaset mit seinem teilweise gezähnten, spitzigen Kamme auf.

19. Der Ararat. (S. 75.)

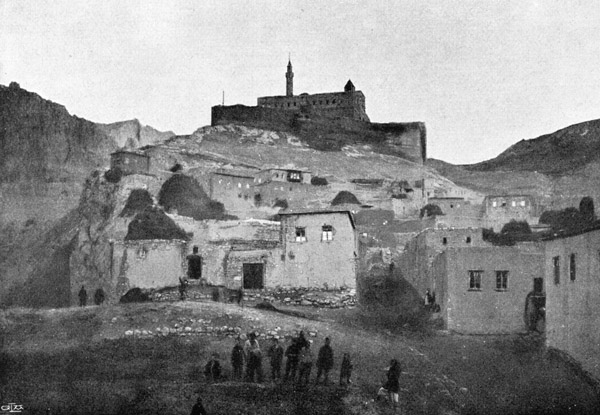

Schon von der am Morgen überschrittenen kleinen Paßschwelle hatte ich einen schwachen Rauchschleier gesehen, der die Lage von Bajaset angab. Nachdem wir noch einige durch Schluchten getrennte kleine Ausläufer passiert hatten, zeigte sich die Stadt mit ihren Mauern und Forts zwischen zerklüfteten, bizarren Bergen. Eine seltsame Lage! Die kleine Stadt scheint zwischen Felsvorsprüngen auf den Bergabhang hinaufgeklettert zu sein. Die Häuser liegen amphitheatralisch übereinander und hängen wie Schwalbennester über steilen Wänden und Abgründen (Abb. 20). Am Fuße des Berges passieren wir eine viereckige alte Festung mit runden Ecktürmen und dann steigen wir zwischen den Hügeln aufwärts. Ein kleiner Bergkamm im Norden von Bajaset verbirgt uns jetzt den Kleinen Ararat und droht auch den Hauptgipfel zu verdecken. Er gewinnt Terrain und nimmt uns den Berg Stück für Stück. Wie ärgerlich, wenn man den Ararat von Bajaset aus nicht sähe! Aber ich tröste mich, denn für welche Straße ich mich auch entscheide, ich werde diesen heiligen Berg wiedersehen, dessen Namen die Kinder aller christlichen Schulen auf Erden lernen und auf dessen Gipfel nach dem Glauben der Frommen Noahs Arche landete, als die Sündflut ihr Werk vollbracht und das ganze übrige Menschengeschlecht vernichtet hatte.

20. Bajaset (S. 67.)

Nur die oberste Spitze des Gipfels ist noch sichtbar; bald verschwindet auch sie, als wir in Schlangenwindungen langsam zwischen den Hügeln hindurch nach der Schwalbennesterstadt hinauffahren. Jenseits eines rieselnden Baches ist das Tal der Toten, der Friedhof; wir lassen die stillen Grabmale unter uns und steigen immer höher, dem Wohnsitz der Lebenden entgegen. Endlich sind wir droben in diesem ungewöhnlich malerischen Städtchen und fahren durch den Basar mit seinem bunten Leben, den zerlumpten, verblichenen Volkstrachten, den orientalischen Volkstypen, den offenen Läden und dem tiefen Schmutze. Eine enge Gasse, ein offener Terrassenweg mit Aussicht in das tief unten liegende Tal, eine Anhöhe, und Schakir hält vor der Pforte eines vornehmen Hauses: es ist das russische Konsulat.

Hier wurde ich von dem russischen Konsul Herrn Iwanoff, der an diesem äußersten Vorposten des Türkischen Reiches über Rußlands Interessen wacht, mit großartiger Gastfreundschaft ausgenommen. Der Vizekonsul Akimowitsch, mein Freund aus den Streiktagen in Batum und Poti, war vor sechs Tagen über Eriwan angelangt; durch den Umweg über Trapezund hatte ich also eine Woche an Zeit verloren, aber auch viele wertvolle Erfahrungen gesammelt, und ich bedauerte durchaus nicht, daß ich nicht in Poti gewartet hatte. Nach eiligst abgestatteten Visiten bei dem »Mutaserrif« der Stadt, dem obersten Beamten des »Sandschak« oder Bezirks Bajaset, und dem gutmütigen persischen Konsul nahm ich mit Vergnügen Herrn Iwanoffs freundliche Einladung an, mich einen Tag in seinem gastfreien Hause auszuruhen. Die Reise der letzten Tage war, schon von Erzerum an, recht anstrengend gewesen, und es war zu schön, einen Morgen auszuschlafen und das Sausen und Brausen des Dahinrasselns auf der Landstraße nicht in den Ohren zu haben.

Nachdem mir die mohammedanischen Herren am nächsten Tag ihren Gegenbesuch gemacht hatten, gingen wir aus, um das Städtchen zu besehen, das 2042 Meter über dem Meer und 30 Kilometer nordöstlich von dem noch tätigen Vulkane Tandurek, dem »kleinen Ofen«, liegt. In Bajaset leben, wie man mir sagte, 800 Familien oder 6000 Personen, von denen 350 Familien Kurden sind, 250 Armenier, die übrigen Türken, Perser, Kaukasier, dazu die Garnison.

Im russischen Konsulat werden alljährlich nur zweihundert Pässe visiert, meistens Pässe tatarischer Karawanenführer, die russische Untertanen sind und sich durch Transittransport ernähren. Als die Russen, um ihren eigenen Handel zu beleben und Persien und Kaukasien der Konkurrenz des Auslandes zu versperren, im Jahre 1890 Batum als Freihafen aufhoben, nahm die alte Karawanenstraße über Trapezund und Erzerum einen großen Aufschwung, obgleich sie heute, wie wir gesehen haben, nur noch ein Fünftel des Güterverkehrs besitzt, den sie vor der Eröffnung der kaukasischen Eisenbahn gehabt hat. Ein harter Schlag war es für diese Straße, als 1902 die Bahn von Tiflis nach Eriwan eröffnet wurde und der kaufmännische Verkehr eine bequeme Verbindung zwischen dem Schwarzen Meer und der Umgegend der Stadt Bajaset erhielt. Das einzige Hindernis, das sich zeigte, bestand darin, daß man aus Furcht vor Einschleppung der Rinderpest nicht erlauben wollte, daß Ochsen und Arben von der türkischen Seite aus das russische Gebiet betraten, aber 1906 sollte dieses Verbot aufgehoben werden und der Verkehr dann ungehindert stattfinden können. Schon jetzt gingen russische Karawanen mit Zucker, Petroleum und andern Waren nach Bitlis und Wan. Rußland hat in dieser Gegend, wo drei Reiche einander berühren, auch andere handelspolitische Interessen in großem Maßstab zu wahren. In dem Tale unmittelbar am Westfuße des Ararat und weiter längs des Murad-su und dann durch das alte Assyrien hat man eine von der Natur selbst abgesteckte Bahnlinie nach Bagdad, die eine beachtenswerte Nebenbuhlerin der deutschen Bagdadbahn werden könnte. Nur von diesem Gesichtspunkt aus hat Bajaset für Rußland Bedeutung, und man kann nicht umhin, das wohlgeordnete Bewachungssystem, das Rußland in diesen Teilen Asiens durchgeführt hat, zu beachten.

Schon jetzt fühlen sich die Russen in Bajaset ziemlich zu Hause, denn sie haben die Stadt viermal erobert; das erstemal 1828, dann 1854, das drittemal am 29. April 1877, als Oberst Schtockwitsch die. Stadt und die Zitadelle ohne Schwertstreich besetzte, jene aber im Juni wieder räumte, um sich in der Zitadelle mit einem Bataillon gegen die Übermacht der türkischen Belagerer zu verteidigen. Die Wasserzufuhr war abgeschnitten worden, und nur mit großer Gefahr konnte man von einem weiter abwärts liegenden Punkte Wasser herbeischaffen. Die Lebensmittel gingen aus, aber trotzdem weigerte man sich zu kapitulieren. Ein Armenier, der noch in Bajaset wohnt, teilte den Russen mit, daß Entsatz herannahe, und diese Nachricht stählte ihren Mut. General Targukassoff, ein geborener Armenier, war es, der zum Entsatz heranzog, aber seine Mannschaft war zu schwach; um einen imposanteren Eindruck zu machen, verschaffte er sich eine Menge Karren, Zelte und Kamele, mit einem Wort einen Troß, der den Feind zu dem Glauben bringen mußte, daß der General über große Streitkräfte verfüge. Die 18 000 Mann starke türkische Division, die bei Kisil-dise, zweieinhalb Stunden Wegs von Bajaset, lag, ließ sich dadurch täuschen und wagte es nicht, ihn anzugreifen. Targukassoff erreichte unbehelligt sein Ziel und sah dort, daß die türkischen Belagerer auf einer plattformartigen Anhöhe oberhalb der Zitadelle Posto gefaßt hatten, von wo aus sie die Belagerten beschießen konnten, ohne sich selbst irgendwelcher Gefahr auszusetzen, denn den Belagerten war die Munition ausgegangen. Targukassoffs Kosaken bestiegen den Kamm oberhalb der Stadt, wo man noch die Ruinen kurdischer Befestigungen sieht, überschütteten von dort die Türken mit einem mörderischen Gewehrfeuer und befreiten ihre Landsleute aus der Not. Es gelang Targukassoff gerade noch, sich mit den Befreiten zurückzuziehen, ehe die türkische Division hinter die geglückte List kam. Im Oktober des Jahres 1877 nahmen die Russen die Stadt zum vierten Male ein, gaben sie aber nach dem Krieg den Türken zurück. Es hat den Anschein, als hätten die türkischen Behörden das Gefühl, nur vorübergehende, in Unsicherheit schwebende Gäste an einem Orte zu sein, den die Russen, wie sie es schon bewiesen haben, jederzeit einnehmen können, wenn sie Lust dazu verspüren.