|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Während des Ruhetags blieben die Kamele sich selber überlassen und konnten das spärliche Gras abweiden; aber sie stellten sich aus eigenem Antrieb rechtzeitig wieder im Lager ein, wo es, wie sie wußten, besseres Futter gab. Ich selbst ruhte mich gründlich aus, zeichnete ein Panorama der Gegend und rechnete die zurückgelegten Entfernungen aus; es waren von Weramin nur 140 Kilometer, aber wir hatten keinen Grund zur Eile und waren von den Quellen abhängig.

Nun galt es auch, sich zu entschließen, welchen Weg wir einschlagen wollten. Wir befanden uns am Westrande der großen Kewir; sollten wir die Salzwüste auf der Nordseite oder auf der Südseite durchziehen? Der nördliche Weg würde uns längs eines Teiles ihres westlichen und nördlichen Randes nach Reschm bringen und dann zwei Tagereisen weit durch die Wüste auf der Gulam Hussein bekannten Straße führen. Mir erschien jedoch der südliche Weg verlockender, denn dort konnten wir, dem westlichen und südlichen Rande der Wüste folgend, nach Dschandak ziehen, einem geeigneten Ruhe- und Stützpunkte, von dem aus sich mit wegekundigen Führern und gemieteten Kamelen ein Abstecher nach dem Herzen der Wüste machen ließe. Dschandak ist auf allen Seiten von der Wüste umgeben, und seine Bewohner müssen daher das Land am gründlichsten kennen.

Wir hielten über den Plan Kriegsrat. Awul Kasim erklärte, der Fleischvorrat sei allerdings aufgezehrt, wir besäßen aber noch auf mehr als zwanzig Tage Reis, Mehl und Roghan und würden vor Ablauf jener Frist sicherlich Gelegenheit finden, neue Vorräte zu kaufen. Die Kamele hätten noch auf zehn Tage Häcksel und Baumwollsamen. Das Allerwichtigste war indessen das Wasser; wir beschlossen, aus der Quelle unsere Säcke mit einem Wasservorrat zu füllen, der neun Tage ausreichte und drei volle Kamellasten bildete. Nach Dschandak sollten es 30 Farsach oder acht Tagereisen sein; irgendwelche Gefahr konnten die Kamele dabei nicht laufen, da es von diesem Wege nicht weit nach den südlicher liegenden, quellenreichen Gebirgsgegenden war. Wir brauchten also die Quellen Tscheschme-Kerim und Tscheschme-dosun, die uns in nordöstlicher Richtung ziemlich nahe lagen, gar nicht erst aufzusuchen und waren nicht auf Hirten angewiesen, deren Angaben oft unzuverlässig sind. Habibullah mochte recht haben, wenn er sagte, daß die Hirten, die sich an jenen Quellen aufhielten, ihr ganzes Leben hindurch und seit vielen Generationen immer nur in der Nähe der Quellen geblieben seien und daher weiter entfernt liegende Gegenden gar nicht kennen könnten.

Er mußte aber auf alle Fälle nach der Quelle Tscheschme-Kerim gehen, um zu versuchen, ob man ihm nicht zwei Schafe verkaufen wollte. Seine Mission blieb jedoch gänzlich erfolglos. An der Quelle war keine lebende Seele, wenn auch die Hirten, nach gewissen Anzeichen zu urteilen, nicht fern sein konnten; er glaubte, daß sie ihre Herden auf der Ebene am Fuße des Gebirges weideten. Auf dem Rückweg hatte Habibullah ein unangenehmes kleines Abenteuer gehabt. Beim Betreten eines Tales wäre er beinahe einem Panther in den Rachen gelaufen, hatte das Tier aber zum Glück schon auf dreißig Schritt Entfernung erblickt und war, außer sich vor Schrecken, einen spitzen Hügel hinaufgestürmt. Der Panther hatte ihm eine Weile nachgeschaut und sich dann langsam in eine Schlucht hinaufgeschlichen. Nun war Habibullah auf der anderen Seite des Hügels hinabgelaufen und ununterbrochen weiter gerannt, bis er atemlos und aufgeregt im Lager anlangte. Ich dachte an meine lange Irrfahrt am vorhergehenden Tage und hätte gern gewußt, ob der Panther auch um mich herumspioniert hatte. Es wäre recht unangenehm gewesen, in einer Gegend, wo man derartige Bestien als nächste Nachbarn hat, im Freien schlafen zu müssen. Der Panther soll hier von Antilopen, Gazellen und anderem Wild leben, hat aber auch nichts dagegen, wenn es ihm einmal gelingt, ein Schaf zu erwischen.

Hussein Ali mußte zum erstenmal eine Probe seiner Kunst als Friseur ablegen; es war dies aber ein Wagestück, auf das ich mich nie hätte einlassen sollen. Er ging mit der Schere zu unbedacht um und schnitt mir den obersten Zipfel meines rechten Ohres beinahe ganz ab, so daß er mit Heftpflaster festgeklebt und das Ohr mit einem Verband umwunden werden mußte.

Drei große Kamele trugen die Wassersäcke, die bis auf einen alle dicht waren; aber aus diesem einen tropfte es auf dem Marsche den ganzen Weg entlang, und als wir im nächsten Lager ankamen, war er schon sehr bedenklich zusammengeschrumpft. Langsam ziehen wir in der Talrinne abwärts, in deren Boden das Quellbächlein bald versiegt. Als sie gar zu gewunden und steinig wird, verlassen wir sie und gehen auf ihre rechte Seite hinauf, wo hellgrüne, zerfallende Hügel mit flachen Rinnen abwechseln. An und für sich ist das helle Gestein ziemlich hart, aber in einem solchen Klima wie diesem widersteht kein Material der Denudation. Diese Hügel, die oft an der Basis steil erodiert sind, haben eine frische, grelle Farbe; ihre Lage ist dieselbe wie die der bisher gesehenen Hügel.

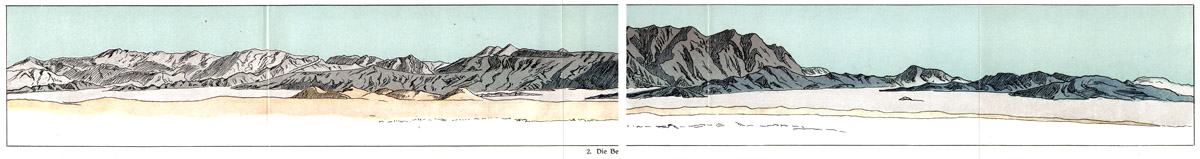

Alle Ausläufer und Abzweigungen des Kuh-i-nakschir sind hier mit unserer Route parallel, aber sie bilden keineswegs fortlaufende Kämme, sondern werden oft durch niedrige Schwellen und Durchgänge unterbrochen (Panorama I, Abb. 2, s. S. 222). Die höheren Partien, der Knoten des kleinen Massivs, bestehen aus einem rotbraunen, porphyrartigen Gestein; aber je weiter man sich vom Kuh-i-nakschir entfernt, desto mehr verschwindet das Rotbraun, während das Hellgrün des Kalksteins und Tonschiefers überwiegt. Die Gestaltung des Bodens zwingt uns, nach Südosten zu gehen, obgleich ich lieber ostwärts gegangen wäre, um zu sehen, ob man sich vielleicht von dieser Seite aus in die Kewir hineinbegeben könnte. Aber wir müssen, soweit es geht, den Rinnen folgen, um nicht wieder in ein solches Labyrinth hineinzugeraten wie dasjenige, dessen genauere Bekanntschaft ich zwei Tage vorher gemacht hatte. Allerdings senkt sich das Terrain nach Ostsüdost, und über einige Täler müssen wir hinüber, aber sie werden immer flacher, je weiter wir vorschreiten. Noch liegen zwischen ihnen kleine Landrücken, die wie Finger nach der Wüste zeigen.

Eine Weile lang ziehen wir in einem Haupttal hin. Hier steht ein Steinmal. Die linke Seitenterrasse ist anderthalb Meter hoch und zeigt deutlich, daß dann und wann kräftige Regenfluten durch diese Abflußrinne strömen können, um in das ebene, beinahe ganz ausgetrocknete Binnenmeer der Salzwüste, der Kewir, zu münden. Dürre Grasbüschel und auch frische Stauden gibt es hier in Menge; manchmal saugen die Wurzeln der Tamarisken noch ein wenig Feuchtigkeit aus dem trocknen Boden, und ihre Stämme sind kräftig und dick.

Unser Tal wird immer flacher und breiter, seine Seitenhügel werden niedriger, seine Schuttfüllung nimmt ab, und der Schutt selber wird feiner. Ein wenig weiter abwärts im Tal sahen wir einen dunkeln Punkt, der sich bewegte, und sprachen darüber, was dies wohl sein könne. Wir hatten auf einen Wildesel gehofft, aber es stellte sich bald heraus, daß es ein alter Perser war, der uns gemächlich entgegenkam. Im Dienste des Ali Abdullah aus Mähabad war er am Fuße des Kuh-i-nakschir alt geworden und hatte einige dreißig Kamele unter seiner Obhut. Jetzt hatte er seine Schutzbefohlenen in einiger Entfernung zurückgelassen, um Brennmaterial zu sammeln.

Wir machten eine Weile halt, um aus dem Alten alles herauszuquetschen, was er über die Geographie der Gegend wußte. Er zeigte mit dem Finger nach der Gegend hin, wo die Quellen Tscheschme-Kerim und Tscheschme-dosun lagen. Nun bestand nicht der geringste Zweifel mehr, daß sie auf der Ostseite einer kleinen Bergpartie entspringen, die demselben nur in Bruchstücken vertretenen Gebirgssystem angehört wie die Berge von Tallhä, Mulkabad und der Kuh-i-nakschir. Man würde also nicht viel an der Länge des Weges ersparen, wenn man vorsichtig von Quelle zu Quelle zog. Es war besser, sich von ihnen unabhängig zu machen und in möglichst gerader Richtung schnell vorwärts zu marschieren, um irgendwohin zu gelangen. Am Fuße der südlichen Berge, an denen wir entlangzuziehen beabsichtigten, kannte der Alte drei Quellen, Tscheschme-bolasun, Särdum und Sär-i-busurgi. Er hätte uns gern eine Tagereise weit begleitet, wenn er gestern von unserer Ankunft gewußt hätte, aber nun wagte er es nicht, die Kamele ohne Schutz allein zu lassen.

Der Alte bestätigte, was ich bereits gehört hatte, daß man die Kewir im Norden oder im Süden umgehen kann, aber er hielt es für ganz unmöglich, daß man vom Kuh-i-nakschir gerade nach Osten gehen könne, da wir auf diesem Wege schon nach zwei Tagereisen in eine Gegend der Salzwüste gelangen würden, deren Oberfläche dem Aussehen nach tragfähig und eben wie ein Fußboden sei, in Wirklichkeit aber aus weichem, durch und durch nassem Moorboden bestehe, in welchem Tier und Menschen bis an den Hals einsinken und elend umkommen würden. »Wer dorthin geht, der geht in den Tod«, sagte er. Vor fünfzehn Jahren sei auch ein »Sa'ab«, ein Europäer, hier gewesen, der in die Kewir habe ziehen wollen; doch als er gemerkt habe, daß es nicht gehe, sei er wieder umgekehrt. Wir müßten eine südwestliche Richtung einhalten, bis wir in eine Gegend kämen, die Dere-i-solamat heiße.

Nachdem der Alte uns eine Strecke weit begleitet hatte, kehrte er wieder zu seinem einsamen Brennholzsammeln zurück. Wie trübselig muß sein Leben hier draußen sein, jahraus, jahrein unter den Kamelen, ohne den geringsten Anlaß zur Freude und ohne Abwechslung.

Wir verlassen die Talrinne, gehen über einen niedrigen Landrücken und gelangen dann auf eine beinahe ebene Steppe, wo zwei Wildesel in einer wirbelnden Staubwolke westwärts fliehen. Zwar hatte ich das Fernglas zur Hand; aber die Entfernung war zu groß, um mir einen richtigen Begriff von ihnen machen zu können; sie ähnelten den tibetischen Kulanen, schienen aber viel scheuer zu sein als diese. Daß die Salzwüste umgangen werden muß, ist klar. Schon aus der Ferne kann man erkennen, daß sie unpassierbar ist; sie gleicht einem See, dessen Spiegel nicht trägt und dessen Ufern wir uns jetzt mit großen Schritten nähern.

Der Steppencharakter nimmt zu, das Land wird flacher; nur in einiger Entfernung zeigen sich auf den Seiten schwache Bodenwellen. Noch nach fünfstündigem Marsch sind die Erosionsrinnen deutlich erkennbar, obgleich es ziemlich selten vorkommen mag, daß Wasser in erwähnenswerter Menge bis hierher rinnt. Grünende, Blumensträußen ähnliche Tamarisken sind recht häufig, und an Material zu großen Lagerfeuern ist kein Mangel. Wir ziehen in südöstlicher Richtung gerade nach dem Ufer der Kewir hin. Awul Kasim meint, es werde bis dorthin einen halben Farsach sein; ich taxiere den Abstand auf 2 Farsach, und wir langten denn auch richtig nicht vor Abend dort an. Man täuscht sich über die Entfernungen. Das weiße Feld draußen in der Kewir scheint ganz nahe zu sein, und dennoch haben wir uns ihm in all den Stunden, die wir schon wandern, nicht merklich genähert. In Ostsüdost durchzieht ein nach Norden gekrümmter Streifen von gelber Farbe den schwarzen schwankenden Moorboden der Kewir; wahrscheinlich ist er ein aus trockner, tragfähiger Erde bestehender Damm. Heute haben wir eine bequeme, angenehme Marschbahn; manchmal ist der Boden der flachen Täler, in denen wir ziehen, so eben und hart wie eine Asphaltstraße, und dazu senkt sich das Terrain, wenn auch langsam, in der Richtung unseres Weges. Wir konnten infolgedessen beinahe 29 Kilometer direkt nach Südosten zurücklegen.

Saxaul tritt in hohen Sträuchern auf und steht gleich den Grasbüscheln am dichtesten in der Nähe der Rinnen, wo gelegentlich etwas Wasser zu erreichen ist. Vor uns erscheint das weiße Salzfeld der Kewir noch immer so fern wie vorher, aber das Steppenland wird nun ganz zur Ebene, und man gewahrt auf beiden Seiten auch nicht die geringsten Erhöhungen. Das Auge erkennt das Gefälle nur dann, wenn es die Umrißlinie des flachen Schuttkegels mit dem absolut gleichmäßigen Horizont der Kewir vergleicht, den nur in weiter Ferne ein kleines, geheimnisvolles Gebirge leicht unterbricht, ein Gebirge, das vielleicht noch nie ein menschlicher Fuß betrat und das dem Schiffe der Wüste wie dem Wanderer unzugänglich sein mag. Seine Berge erheben sich, Inseln vergleichbar, aus diesem großen, salzhaltigen Moorbade.

Vor uns entrollt sich jetzt die Kewir, um mit ihren braunen, schwarzen, gelben und weißen Streifen und Feldern immer mehr die Landschaft zu beherrschen. Wasser sieht man gar nicht; man ahnt nur, daß das Weiße Salz und das Schwarze Moorboden sein muß. Immer feiner wird der Grus, immer spärlicher die Grasbüschel und die Ränder der schwach gezeichneten Rinnen immer abgerundeter und ausgeglichener. Überall erblickt man Fährten von Wildeseln, und bisweilen ziehen wir an Stellen vorüber, wo diese Tiere gelegen und sich ausgeruht haben. Oft bleibt man an einer Stelle stehen, wo ein »Gur«, ein Wildesel, erst kürzlich gewesen ist. Wir ziehen nach dem fernen Vorsprung einer Bergkette im Süden hin, aber von ihr trennt uns noch ein schmaler Ausläufer, den die Kewir nach Westen entsendet. Könnten wir nur diese Richtung beibehalten, so wäre alles gut, aber in diesem Kewirarm trägt uns der Boden nicht. Nicht weit von seinem Rande schlugen wir das Lager Nr. 9 in einer vollständigen Wüstenei auf. Hier betrug die Seehöhe nur 714 Meter; wir waren also im Laufe des Marsches 411 Meter tiefer gestiegen.

Von hier aus haben wir nach Nordwesten einen prachtvollen Überblick über das kleine Gebirge Kuh-i-nakschir; im Norden zeigen sich einige andere, kleinere Höhen, und im Nordnordosten ahnt man die Vorberge des Elburs, ohne sie zu sehen; im Süden zieht sich der kleine Gebirgskamm hin, den wir den ganzen Tag hindurch vor uns gehabt haben. Zwischen allen diesen Erhebungen der Erdrinde breitet sich die Senke aus, die im Laufe der Zeiten durch herabgeschlämmtes, festes Material ausgefüllt und nivelliert worden ist und in der alle Wasserläufe der umliegenden Gegenden ihr Salz angehäuft haben, das an dazu geeigneten Stellen eine Kruste oder eine Schicht bildet, deren Dicke wächst. Dieser westliche Teil der Kewir ist also sehr scharf begrenzt, und es handelte sich nun darum, möglichst genau seinem Rande zu folgen und ihn auf der Karte einzutragen.

Am Abend bedeckten dicke Wolken den Himmel, und so lange, bis der Mond aufging, herrschte rabenschwarze Nacht. Windig war es nicht; der Rauch der Lagerfeuer stieg lotrecht in die Luft, aber es wurde früher als gewöhnlich still und ruhig im Lager, weil der heutige Marsch, der den ganzen Weg zu Fuß gemacht worden war, alle Männer ermüdet hatte.

In der Nacht auf den 16. Januar betrug das Minimum 3,8 Grad, und am Morgen war der ganze Himmel durch tiefherabhängende Wolken verhüllt. So niedrig die uns umgebenden Gebirge auch sind, ihre Kämme werden doch durch diesen Wolkenschleier verdeckt. Im übrigen jedoch war das Wetter herrlich, als wir in der Frühe zu den Erfahrungen eines neuen Tages aufbrachen; es regnete nicht und ging auch kein Wind.

Vom Lager aus hatten wir nicht weit nach dem Rande der Kewir, deren erster Gürtel hier eine trockne, graue Kruste bildet, die auf einer weichen Unterlage ruht. Da auch hier die Fährten der Wildesel aufhörten, was ein deutliches Zeichen war, daß der Boden weiter draußen nicht trug, erschien es mir als das Klügste, ruhig auf dem »Leb-i-kewir« zu bleiben, dem »Saume der Salzwüste«, wie die Perser das Randgebiet oder den Übergangsgürtel zwischen hartem, festem Kiesboden und mooriger Salzwüste nennen. Auf diesem ersten Kewirgürtel wuchsen noch einige verkümmerte Pflanzen, aber der nächste dahinterliegende, etwa 200 Meter von jenem entfernte, ist ganz vegetationslos. Wir mußten getreulich dem Wüstensaum folgen, um nicht den festen Boden unter unsern Füßen zu verlieren, aber wir wollten auch so bald wie möglich den Versuch machen, über diesen westlichen Ausläufer der Kewir hinüberzugelangen, der mich jetzt zum gänzlichen Aufgeben der Marschrichtung zwang. Schon hier versuchten wir, eine kleine Bucht der Kewir zu überschreiten. Aber als wir uns eben auf die schwarze Kruste hinausbegeben hatten, sank das erste Kamel schon bis an die Knie ein und wollte nicht von der Stelle (Abb. 61). Die Gefahr erkennend, kehrten wir sofort auf demselben Weg wieder zurück, von welchem wir wenigstens wußten, daß sein Boden trug; und in den die Spuren nur einen Dezimeter tief eingedrückt waren. Wäre das erste Kamel noch ein paar Schritt weitergegangen, so wäre es wahrscheinlich immer tiefer eingesunken, und hätte es trotzdem versucht, sich vorwärtszuarbeiten, so wäre es vielleicht verloren gewesen. Seine Spur bestand aus gähnenden schwarzen Löchern, in denen sich sofort bitteres, salziges Wasser ansammelte, das an einen Brei oder ein Schlammbad erinnerte.

61. Auf der schwarzen Schlammkruste. (S. 245.)

Dort, wo die Oberfläche der Kewir schwarz ist, steht das Grundwasser augenscheinlich unmittelbar unter ihr. Die gelben Flecke und Streifen sind kleine Erhebungen, die dem Auge nur durch ihre Farbe erkennbar sind und die sich vielleicht bloß einen Dezimeter über das Schwarze erheben; aber dieser unbedeutende Höhenunterschied genügt, um ihre Oberfläche schneller trocknen zu lassen. Die schwarzen Gürtel bezeichnen also Senken, eine Annahme, die auch mit der Tatsache übereinstimmt, daß sie am weitesten vom »Strande« der Wüste entfernt liegen, wenn auch Ausläufer und Buchten dieser schwarzen Flecke sich manchmal bis dicht an den Rand der Kewir erstrecken.

Anstatt weiterer Versuche hielten wir uns auf den kaum 10 Meter hohen, flachen Hügeln, welche die Kewirdepression terrassenförmig begrenzten und auf denen wir das Marschieren infolge der zahllosen kleinen Rinnen, die wir überschreiten mußten, beinahe ebenso anstrengend fanden. Wir gingen daher bald wieder hinunter, um getreulich der eigentlichen Uferlinie zu folgen. Es ist dies ebenso zeitraubend wie Geduld erfordernd; denn kleine Ausläufer, Kaps und Vorsprünge zeigen wie Finger von den Hügeln aus in die ebene Fläche der Kewir hinein, und wir mußten bei allen diesen Vorgebirgen und Buchten mit in die Wüste hinaus und wieder in das Land hineingehen.

Ich ging ein paar Stunden zu Fuß und fand es sehr ermüdend; denn auch da, wo der Strand ganz trocken ist, marschiert man auf so weichem Boden, daß man bei jedem Schritt ein wenig einsinkt. Es war mir daher ein Genuß, mein prächtiges Kamel zu besteigen und mich durch dieses außerordentlich seltsame Land eines Wüstentypus, wie ich bisher noch nicht gesehen hatte, hinschaukeln zu lassen. Anfänglich bewegten wir uns nach allen Himmelsrichtungen, aber allmählich wurde es besser, da die Uferlinie jetzt weniger ausgezackt war. Hier und dort bedeckt ein dünner, weißer Salzüberzug die gelbe Unterlage. Die Schluchten und die kleinen Täler, die mit ihren Rinnen die Hügel durchschnitten haben, reichen bis an den Wüstenstrand, wo sie jäh enden, genau wie Bachläufe, die in einen See münden. Vor den größeren dieser Rinnen bildet das Ufer eine kleine Ausbuchtung festen Bodens, der eine dünne Kiesdecke trägt, mit Grasbüscheln bewachsen ist und von einem fächerförmigen Systeme ganz kleiner Deltafurchen durchzogen wird. Das Ganze ist nur der Schatten eines hydrographischen Systems, eine Landschaft, die allerdings ihre Form durch Wasser erhalten hat, in der man aber jetzt keinen Tropfen sieht, ausgenommen in der Fußspur der Kamele, obwohl sie eine Strecke vom Strande entfernt marschieren. Dort braucht man nur den Stiefelabsatz fest in den tückischen Boden zu drücken, um zu sehen, wie das Wasser von allen Seiten in die eingedrückte Stelle hineinsickert; im übrigen ist der schwarze Wüstengürtel mit einer sehr dünnen Rinde überzogen, die so schwach und spröde ist, daß sie sogar unter den Pfoten des Hundes bricht.

Die Kewir ist also gewissermaßen ein maskierter, unterirdischer See, versteckt und ausgefüllt durch das lose Material, das die Wasserläufe dorthin getragen haben. Sie ist ein See, der mehr Schlamm als Wasser enthält, ein See, dessen Grund – so paradox es klingen mag – höher liegt als sein Wasserspiegel, denn wir müssen 2 Dezimeter tief in das feste Material graben, damit der Wasserspiegel sichtbar werde. Dem Blicke, der über sie hinschwebt, erscheint die Kewir als ein ausgetrockneter See, und alle Rinnen, die in sie münden, sind ohne Ausnahme völlig trocken; es ist ein hydrographisches System von Bachbetten ohne Wasser. Doch selbst wenn das Land jetzt auch trocken und tot daliegt und wenn man auch vergeblich auf den Ton plätschernden Wassers lauscht, so steht doch ein Wasserspiegel unter der trocknen, schwarzen Kruste, und nach heftigen Regengüssen schäumen trübe Schwemmbäche in den Rinnen. Sie treten sehr selten auf, und sobald der Regen aufgehört hat, trocknen die Betten aus, die Winde und die Verwitterung beginnen wieder ihr Spiel zu treiben, und nach dem nächsten Regen wird all das feine Material in die Kewir hinabgespült und trägt zum Ausfüllen ihrer Depressionen bei. In der Gegend, wo ich jetzt zum erstenmal die Bekanntschaft einer echten Kewir machte, ist ihre Oberfläche eben wie der Spiegel eines Sees – natürlich im großen betrachtet und ohne Berücksichtigung kleiner Erhöhungen. Man kann daraus den Schluß ziehen, daß ihre tiefergelegenen Strecken ein einziges Moorbad, eine zähflüssige Masse sind, deren Oberfläche gleich der anderer Flüssigkeiten eine horizontale Lage einnimmt. Wenn neuer Schlamm in die Kewir hineingespült wird, bildet er daher keine Erhöhungen, sondern verteilt sich ebenmäßig und horizontal. Man kann es auch als sicher ansehen, daß die gelben Gürtel, die sich jetzt tragfähiger und trockner erweisen, nur vorübergehende Erscheinungen sind, die nach heftigen Regenfällen ihr Aussehen und ihre Konsistenz verändern. Manchmal ziehen wir über Gürtel, bei denen es schwer zu entscheiden ist, ob sie zur Kewir oder zum festen, trocknen Steppengebiet gehören, wenn z. B. eine kräftigere Flut den gelben Staub oberflächlich mit feinem Kies bedeckt hat. Nur wenn zwischen diesem Kies Grasbüschel wachsen, kann man mit Sicherheit sagen, daß man sich auf festem Steppenboden befindet. Das Ufer oder der flache Steppengürtel ist gewöhnlich nur 100, selten 200 Meter breit.

Bei verschiedenen Gelegenheiten hatten wir von einem Wege gehört, der von Süden her nach der Quelle von Mulkabad führte. Dieser Weg war jetzt unsere Hoffnung, wenn er in diesem unsichern Boden nicht schon ganz verwischt war. Fanden wir ihn, so konnten wir die Kewir durchqueren, andernfalls aber würden wir vielleicht gezwungen sein, westwärts bis in die Nähe von Kum zu ziehen. Ich hatte auch schon einmal überlegt, ob es nicht klüger sei, von Haus-i-sultan, Kum oder Kaschan auszugehen. Nun aber waren wir gerade auf die Kewir losmarschiert und mußten jetzt sehen, daß wir auf die eine oder andere Weise durch sie hindurchkamen.

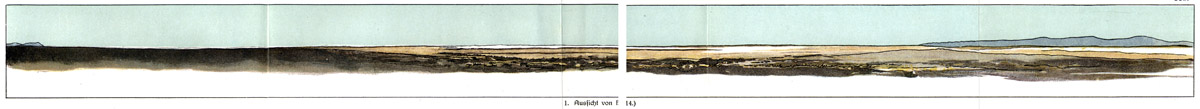

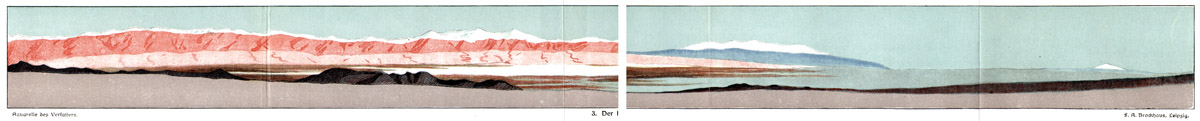

Panorama III (bunte lithographische Tafel).

1. Aussicht von Haus-i-patil nach Norden über die Kewir.

2. Die Berge im Südosten von Tschupunun.

3. Der Kuh-i-schuturi von Rabat-gur aus.

Aquarelle des Verfassers

Anfangs schlugen wir eine südwestliche Richtung ein, dann aber zwang uns das Kewirufer nach und nach zu einer direkt westlichen. Der unfreiwillige Umweg ist keine verlorene Mühe; ich bin im Gegenteil erfreut, auf diese Weise an ihrem westlichen Rande der Kewir einen bessern Überblick über sie zu erhalten.

Hier und dort erblickt man die Fährte eines Wildesels, die wie eine Reihe schwarzer Pünktchen in der Kewir verschwindet. Diese Tiere, deren ganzes Leben sich um die tückische Salzwüste herum abspielt, wo ihre Sinne und ihre Beobachtungsfähigkeit zu unglaublicher Feinheit geschärft worden sind, wissen ganz genau, wo die trockne Rinde stark genug ist, ihr Gewicht zu tragen. Nur an solchen Stellen überschreiten sie das schwankende Moor, um sich nach den Quellen und Weideplätzen am Fuße des südlichen Gebirges zu begeben. Es wäre aber sehr gefährlich, sich auf eine solche Fährte zu verlassen, denn da, wo der Boden die leichten, schnellfüßigen Wildesel noch trägt, versinken die schweren, langsam einherschreitenden und obendrein beladenen Kamele im Schlamm.

Selbst da, wo die Kewir aus der Ferne eben und glatt wie eine Eisscheibe erscheint, besteht ihre Oberfläche aus lauter Höckern, kleinen Wölbungen mit trockner, knisternder Rinde, spröden Erhebungen, die an erstarrte Schlammblasen erinnern, und schwarzen Löchern und Vertiefungen, die die Zwischenräume zwischen jenen ausfüllen. Hin und wieder schneiden wir kleine, zeitraubende Buchten solchen Bodens ab. Man sieht das Leitkamel einen Augenblick überlegen, ehe es den ersten Schritt tut, worauf es mit gesenktem Kopf langsam und vorsichtig prüfend weiterschreitet. Die folgenden sind ganz ruhig, denn sie riskieren nichts, wenn sie gesehen haben, daß der Boden das erste trägt. Doch zwischen diesen zerbrechlichen Höckern gehen sie alle taumelnd, als ob sie betrunken wären. Nach einem Platzregen verwandeln sich diese jetzt trocknen Unebenheiten in einen Brei, in den man wie in Sirup einsinken würde.

Um Mittag überschritten wir eine fußtiefe, 10 Meter breite Rinne. Dann drängte uns eine Wüstenbucht immer mehr nach Westnordwest hinüber und entfernte uns wieder von unserem Ziel, dem Gebirge im Süden. Nach Westen hin scheint die Wüste sich so weit zu erstrecken, wie der Blick reicht. Vergeblich spähen wir nach einer Stelle umher, wo wir uns nach dem Südufer hinüber wagen könnten. Manchmal umgibt uns auf allen Seiten ebene Kewir, und es überfällt uns ein Gefühl der Unsicherheit und des Unbehagens; vielleicht befinden wir uns auf einer Halbinsel, die bald wie eine Landspitze in der Schlammsuppe enden wird; vielleicht werden wir den ganzen Weg wieder zurückgehen und es mit dem nördlichern Weg über die Quelle Tscheschme-Kerim versuchen müssen.

Der Kuh-i-nakschir bildet mit seinen flachen Abhängen und Schuttkegeln eine in das Wüstenmeer hineinragende, abgestutzte Halbinsel, deren Boden fest und gangbar ist, weil er ein Gestein- und Geröllskelett hat. Wohl oder übel sind wir auf diese Halbinsel geraten, und anstatt südostwärts zu ziehen, wie wir geplant hatten, müssen wir dem Saume des festen Landes folgend nach Westen zurück. Hier ist die Kewir absolut vegetationslos; die Büschel hören da, wo der feste Boden ein Ende hat, sofort auf, und nicht einmal einige vom Wasser mitgeschwemmte Stengel liegen auf dem Moor. Bisweilen geht es über eine kleine Fläche, wo der durch das Wasser angespülte Schlamm sich zu einer harten, festen Schicht abgesetzt hat. Ein flaches Bachbett war halb weiß von Salz, halb schwarz von Schlamm, und auf der tückischen Oberfläche des letztem zeigte sich jene feine Kräuselung, die fließendes Wasser bildet. Den ganzen Tag über hatten wir zwei Lotsen, die mit einem Stab in der Hand an der Spitze des Zuges gingen und den Boden untersuchten. Oft sieht man den ersten versuchen, sich den Umweg um eine Bucht zu ersparen und dafür lieber über die Kewir zu gehen; aber kaum hat er ein paar Schritte zurückgelegt, so sinkt er schon ein, beginnt hin und her zu schwanken und kehrt schleunigst wieder um. Infolge des gefährlichen, weichen Terrains marschieren wir in langsamerem Tempo als gewöhnlich; dieser Boden ermüdet mehr als Flugsand, in dem man sich wenigstens nicht vor dem Ertrinken zu fürchten braucht.

Da es den Anschein hatte, als sollten wir uns immer mehr verirren, stieg ich ab, um selbst Lotse zu sein. Ich eilte dem Zuge voraus und stieß bald auf einen vorzüglichen Kamelpfad, der südwestwärts führte und allmählich mehr und mehr nach Süden abbog. Die auf dem Pfade sich zeigenden Spuren waren ganz frisch; er mußte gestern oder heute benutzt worden sein. Rechts hatte ich die weite Steppe, links die Kewir; nach einer Weile sah ich mich auf einmal inmitten prächtiger Saxaulsträucher. Hier ist der Boden hart und mit feinstem Grus bedeckt. Da die Kamelfährte nach Südwesten weiterging, ließ ich sie rechts liegen und schlug die Richtung nach Süden ein. Die Karawane war so weit hinter mir zurückgeblieben, daß ich ihre Glocken kaum noch hörte. Nach einer Weile fand ich einen schmalen Fußsteig, der zum Ufer der schwarzen Kewir führte und mir ganz vertrauenswürdig erschien, wie er in Schlangenwindungen über ebenen Wüstenboden in der Ferne verschwand. Ich zerbrach mir den Kopf darüber, ob dies der vielbesprochene Weg von Mulkabad sei, und wartete auf die andern. Nach kurzer Überlegung beschlossen wir, hier eine Durchquerung zu wagen. Ich stieg wieder in den Sattel, die Lotsen gingen voraus, und die schwere Karawane bewegte sich über den sterilen, unsichern Boden hin.

Der Pfad führt nach Südsüdwest; aber er macht oft einen Bogen, um gefährliche Stellen mit schwankendem Boden zu vermeiden. Nach einer Weile überschreiten wir eine 20 Meter breite und einen Meter tiefe Rinne, die augenscheinlich der unterste Lauf eines Flußbettes ist, das sich von Westen her nach der Kewir hinzieht. In seinem Grunde, der weiß von Salz ist, stehen mehrere Tümpel bitteren Wassers. Glücklicherweise trägt der Boden auch hier, obwohl er durch und durch naß ist und die Karawane einen Schlammsteig hinter sich zurückläßt. Newenk kostete das Wasser, schüttelte aber den Kopf und lief schnaubend davon, ein wenig verdrießlich darüber, daß das klare Wasser seine durstige Seele so getäuscht hatte.

Nach Westen hin scheint dieser Wüstenarm gar kein Ende zu nehmen; wie weit er sich nach Süden erstreckte, können wir nicht sehen. Vielleicht bringen wir es nicht fertig, ihn noch vor Abend zu durchqueren. Das wäre eine schöne Geschichte, wenn wir mitten in der Kewir lagern müßten, wo der Boden wohl fest genug zum schnellen Drüberhinziehen war, aber länger dauernde Belastung vielleicht gar nicht aushielt. Man lief Gefahr, daß das ganze Lager während der Nacht im Schlamme versank. Nachdem wir noch eine Rinne überschritten hatten, deren Boden mit dichtem Salz wie gepflastert war, zeigten sich vor uns viele schwarze Punkte, die sich bald als weidende Kamele erwiesen: wir waren also nicht mehr weit vom Südufer, und der Streifen der Kewir, den wir durchquerten, war ganz schmal.

Nach einstündiger Wanderung über ganz bedenklichen Grund landeten wir auf kiesbedecktem, zuverlässigem Boden, wo zwischen dichtstehenden Büscheln Kamele weideten. Gerade, als wir unsere Zelte auf der ebenen Steppe im Lager Nr. 10 in 748 Meter Höhe aufschlugen, begann es fein zu regnen wie am Tage vorher, und der Abend war trübe und finster. Im Westen leuchtete ein Lagerfeuer, an dem sich augenscheinlich die Hirten aufhielten, die die weidenden Kamele hüteten.