|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Über eine beinahe ganz ebene Fläche, die der Mianeh-tschai zeitweise überschwemmt, fahren wir nach der prächtigen Brücke aus Stein und Ziegeln, die in 23 Bogen über den vereinigten Fluß führt. Ihre Fahrbahn ist gepflastert, ihre Brüstungen bestehen aus Ziegelsteinen; auf der Südseite sind die englischen Telegraphenstangen in die Mauer eingelassen. Nur ein Zehntel des Flußbettes war jetzt mit Wasser gefüllt. Im Nordnordosten erblickt man das Felsentor des mächtigen Durchbruchstales; doch vom Kisil-usen trennt uns noch der Gebirgsarm des Kaplan-kuh.

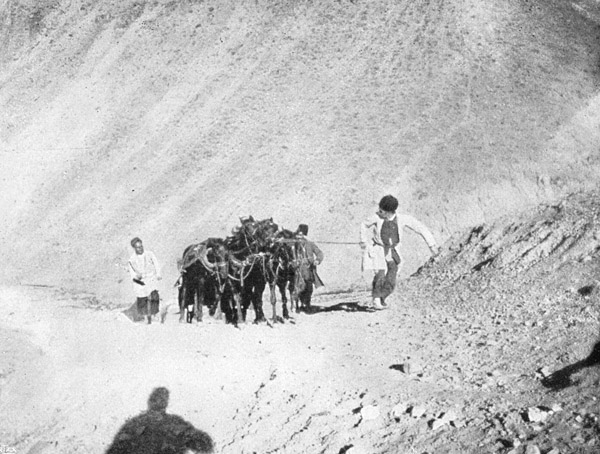

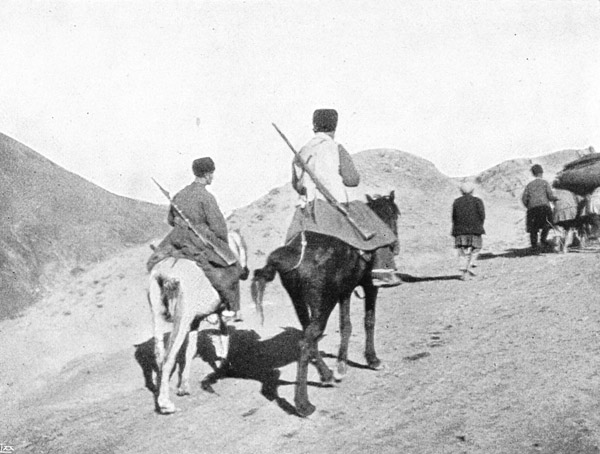

Dunkel und drohend erhebt sich der Kaplan-kuh vor uns. Der eigentliche Anstieg zum Paß beginnt, aber die Straße läuft nicht wie gewöhnlich im Zickzack bergan, sondern zieht sich am Rande des linken Abhangs des vom Paß herabkommenden Baches entlang. Stellenweise ist sie so schmal wie ein Sims, und die Pferde haben nur gerade auf ihr Platz. Einmal wurde das äußerste Pferd über den Rand hinausgedrängt; da es aber durch sein Riemenzeug gehalten wurde, kletterte es im richtigen Moment wieder hinauf. Ich hatte in Mianeh drei flinke Burschen angenommen, die uns zu Fuß begleiten sollten, um nachzuschieben, beständig zur Hand zu sein und Steine unter die Räder zu legen, falls die Pferde versagten und der Wagen anfinge, rückwärts bergab zu rollen. Mit ihrer Hilfe erreichten wir die Paßhöhe in weniger als zwei Stunden (Abb. 31, 32).

31. Beschwerlicher Aufstieg. (S. 136.)

32. Meine persische Eskorte auf dem Kaplan-Kuh. (S. 136.)

Vom Paß aus, wo wir zwei aus Kerbela nach Hause zurückkehrende Pilger trafen, hat man eine prächtige Aussicht über das zwischen abschüssigen Bergen tief und energisch eingeschnittene Tal des Kisil-usen. Dann geht es wieder Hals über Kopf bergab, so daß beide Hinterräder festgebunden werden müssen, um ordentlich zu bremsen. Über den Fluß, der viel wasserreicher war als der Mianeh-tschai, führt eine Brücke in drei Bogen, zwischen denen sich die Wassermassen zusammenpressen. Die Brücke lag teilweise in Ruinen und wird wohl noch ganz einstürzen, wenn sie nicht rechtzeitig ausgebessert wird.

Eine Strecke lang begleitet die Straße den Rand der Erosionsterrasse des rechten Ufers, die oft vom Wasser tückisch unterwaschen ist und uns zu kleinen Umwegen zwingt. Im Südsüdwesten sieht man das Tal des Flusses, den wir jetzt rechts hinter uns lassen, um wieder steil und mühsam nach einem zweiten Passe hinaufzusteigen. Der sich zwischen Hügeln und durch Schluchten hinschlängelnde Weg bringt uns endlich nach dem kleinen, grauen Dorfe Dschemalabad, wo ich mich in der üblichen Weise im Tschaparchaneh häuslich einrichte. Obgleich die Entfernung nach Mianeh nur kurz ist, fehlt doch in Dschemalabad die »Mälä« genannte giftige Wanze, die in alten Häusern vorkommt und durch ihren Biß ihre Opfer vierzig Tage oder auch zwei Monate lang krank macht.

Nach und nach wird das Gelände flacher. Wohl merken wir noch die Hügel, die nach Süden gerichtet sind, aber sie werden immer ausgeglichener, je weiter ostwärts wir fahren. Die Steppe mit ihren gelbgrauen Büscheln, Disteln und gelegentlich auch einigen Grasflecken schillert in graugelben und rötlichen Wüstentönen. Die Reisenden, die in nicht geringer Anzahl diese Straße ziehen, benutzen beinahe ausschließlich Esel, sowohl zum Reiten wie als Lasttiere. Wir steigen jetzt sehr langsam auf dem rechten Ufer des Sendschanflusses aufwärts, der nicht weit vom Kaplan-kuh in den Kisil-usen mündet.

Zwischen einigen leicht zu zählenden Pappeln und Weiden liegt das jämmerliche Dörfchen Sertscham, in dessen einziger Straße mehrere Karawanserais liegen. Seine ganze Bedeutung scheint darin zu bestehen, daß das Dorf Leuten, die zwischen Teheran und Tabris und noch weiter nach Trapezund reisen, Obdach gewährt. In den viereckigen Seraihöfen sah man farbenprächtige Gruppen frommer Kerbelapilger, Kaufleute mit ihren Dienern, Privatreisende und Soldaten, die nach Tabris wollten. Sonst aber lag das Dörflein still und schweigend da, und ein großer Teil seiner Straße, die zugleich die Landstraße ist, besteht aus lauter vom Regen stark mitgenommenen Häusern und zerbröckelten Mauern. In seinem Tschaparchaneh war keine Menschenseele zu finden. Wir fuhren daher weiter, an einem auf einer Anhöhe thronenden Karawanserai des Schah Abbas vorbei.

Der Weg geht in das Flußbett selbst hinein, dessen Boden aus Schutt und Sand besteht und wo wir auch zweimal den Fluß durchfahren, der jetzt 6 Kubikmeter Wasser in der Sekunde führen mochte. Unfruchtbar und öde, trocken und kahl ist die Landschaft; nur dort, wo ein Bewässerungskanal oder ein Seitenbach die Straße kreuzt, entstehen kleine Sumpfstellen. Tasa-kent, »das neue Dorf«, hat ein Wirtshaus an der Landstraße. Die Staffage wird lebhafter; denn jetzt begegnen uns immer häufiger kleine Gruppen persischer Soldaten, die nach Tabris heimkehren, nachdem sie ihre Wehrpflicht in Teheran erfüllt haben; sie führen ihre ganze Habe auf Kamelen und Eseln mit sich. Doch wie arm, schmutzig und ungepflegt sehen diese Vaterlandsverteidiger aus, wie sie in bestaubten Schuhen, fadenscheinigen Hosen und zerlumpten Röcken auf der Landstraße einhertraben! Ihre Uniformen lassen unglaublich viel zu wünschen übrig und sind nur selten mit Bruchstücken eines Aufschlags oder einer Kokarde an der Mütze versehen, auf denen die Sonne und der Löwe zwischen Fetzen prunken.

Gelegentlich wird die Einförmigkeit der Landschaft durch eine weidende Schafherde belebt, aber im großen und ganzen erhält man immer mehr einen Vorgeschmack der großen persischen Wüste im Osten, jenem flachen, offenen Lande, das so verödet, vegetationslos und grau ist und nur selten durch einen lebenden Fleck, eine Oase, unterbrochen wird. Hier trat wenigstens einmal eine ungewöhnliche Unterbrechung des ewigen Einerleis ein: an einer Wegbiegung sausen uns zwei Wagen entgegen. Der erste war so vollgefropft mit Leuten, wie nur hatten hineingehen können; zwei Damen, zwei männliche Diener, einige Kinder und ein kleiner Groom hinten drauf. In der einen Dame erkannte man leicht die Europäerin, obwohl sie sich fest in ihren Baschlik gehüllt hatte. Wir hatten schon geahnt, daß wir einander irgendwo zwischen Tabris und Teheran begegnen würden, denn Herr Avers, der Gatte dieser Dame, war gerade, als ich aufbrach, in Tabris eingetroffen, wo er Herrn Mornards Stelle übernehmen sollte. Seine Frau war überaus charmant und liebenswürdig. Wir hielten zehn Minuten mitten auf der Landstraße – in der ersten Minute stellten wir uns vor, und während der übrigen neun plauderten wir miteinander. Frau Avers hatte die schwerere Hälfte des Weges vor sich, ich die leichtere. Und dann verschwand sie wieder gleich einer Fata Morgana in einer Staubwolke, und von neuem breitete sich das Schweigen der Wildnis nach allen Seiten aus. Der einzige Anstrich von Zivilisation, der noch nahe ist nach dem Hauche, der eben an mir vorbeigesaust war, wird durch die englische Telegraphenlinie repräsentiert, deren Drähte große Geheimnisse aus Indien übermitteln. Ich sehne mich fort von diesen ewigen Telegraphenstangen, die mich an das banale Netz erinnern, das die europäische Kultur um die bekannte Erde gesponnen hat; ich will hinaus auf ungebahnte Wege, wohin die alle Geheimnisse ausplaudernden Drähte sich nicht erstrecken. Einen Tag nach dem andern rolle ich auf asiatischem Boden südostwärts; mir ist, als sei ich dabei, eine Karte Vorderasiens in natürlicher Größe aufzurollen, und ich sehne mich doch nur nach Gegenden, von denen noch keine Karten aufgenommen sind.

Manchmal ein einsames Ackerfeld, aber weder Gehöfte, noch Dörfer; nur am linken Flußufer stehen Bäume. Wieder fahren wir im Flußbett, und unsere Räder erhalten eine unfreiwillige, aber sehr notwendige Abwaschung. Nachdem der Kutscher sich mit dem Stallknecht gezankt hatte, der bisher treu neben ihm auf dem Bock gesessen, jetzt aber mitten auf dem Wege fortgejagt wurde, gelangten wir an das Kawechaneh des Dorfes Aliabad und rasteten dort eine Weile, um ein paar Eier zu kochen, Tee zu trinken und herrliches frisches Weizenbrot zu essen. Von dort war es nicht mehr weit nach dem »Mähmanchaneh«, dem Gasthause, von Nikbei, dessen sämtliche Kammern und Verschläge voller Soldaten waren, die sich artig erboten, mir für die Nacht Platz zu schaffen. Von einer Eskorte hatte ich in der letzten Zeit nichts gesehen, nun aber hieß es, daß der Wesir-i-Humajun, der Gouverneur von Sendschan, vier Reiter ausgeschickt habe, die mich geleiten sollen. Sie müssen sehr kurzsichtig gewesen sein, da sie es nicht haben fertig bringen können, meine Wagen unterwegs zu entdecken; wahrscheinlich hatten sie sich in irgendeinem Karawanserai schlafen gelegt.

Am Morgen des 10. Dezember stellte sich der fortgejagte Stallknecht Seid wieder ein; er muß sich wohl mit Ekbär, dem Kutscher, wieder vertragen haben, denn beide saßen einträchtiglich nebeneinander auf dem Bock, als wir die neue Tagesfahrt antraten. Obendrein hatte ich drei Reiter als Ehrenwache erhalten, was alle mir entgegenkommenden Soldaten zum Honneurmachen veranlaßte.

Glücklich kamen wir über eine tiefe Schlucht mit einer tückisch durchlöcherten Brücke. Aber eine kurze Strecke weiter brach bei einem Stoße die rechte Vorderfeder; die Equipage wurde mit Hilfe einer Stange und eines Strickes geflickt – ein Glück, daß es nicht schon eher passierte, dachte ich. Jenseits des Dorfes Jengidsche versuchten die Pferde durchzugehen, da sie vor dem Anblick eines Kameraden, der gestürzt und abgehäutet worden war, scheuten – ich konnte es ihnen nicht verdenken, daß ihnen der Kadaver unangenehm war. Die Reiter der Eskorte zeigten uns ihre schönsten Künste; sie führten alle möglichen halsbrecherischen Evolutionen zu Pferde aus, beugten sich so tief herab, daß ihre Hand den Erdboden streifte, warfen die Beine über den Kopf des Pferdes, rangen miteinander und schwenkten ihre Gewehre in der Luft.

In der Taltiefe zur Rechten beginnt Tschiar, eine Reihe von Dörfern und Gärten an den Ufern des Sendschan-tschai. Das Tal wird schmäler; wir sind heute ebenso wie gestern den ganzen Tag gestiegen, und der schneidende Gegenwind läßt die Luft kalt erscheinen. Vor uns zeichnen sich die Umrisse der grauen Lehmhäuser und Lehmmauern von Sendschan ab; wir passieren den »Guristan« der Stadt, den Friedhof, dessen Gräber niedrige, liegende Steinplatten bezeichnen. Zwei Gräber von Seïden, Nachkommen des Propheten, sind mit grünglasierten Kuppeln geschmückt.

Eine Straße führt nach dem Eingang eines Bafartunnels, vor welchem die beiden äußeren Pferde abgespannt werden, damit wir nicht die ganze Breite des engen Durchganges ausfüllen. Der Basar war außerordentlich malerisch und bestand in echt orientalischer Weise aus altmodischen Verkaufsläden und Werkstätten in grottenähnlichen Höhlen zu beiden Seiten der Passage. Jeder Laden, jede Werkstatt nimmt ein eigenes Gewölbe ein, in welchem Dämmerung herrscht.

Ekbär fährt drauflos und ruft denen, die keine Angst um ihre Füße haben, ein lautes »Haida« (Aufgeschaut!) zu, dann sind wir wieder im Tageslicht und nach einer Weile halten wir vor Ala Kapu, der »Hohen Pforte«, der Residenz des Wesir-i-Humajun Mähdi Chan. Etwa hundert Diener geleiten mich in einer förmlichen Prozession nach zwei mit Teppichen belegten, sonst aber unmöblierten Salons und bitten mich, einen Augenblick zu warten; Exzellenz sei gerade im Bade, werde aber gleich kommen. Mähdi Chan kommt mit der ganzen selbstbewußten, würdigen Haltung eines hohen Beamten. Er ist ein vierzigjähriger Mann, der Nasr-eddin Schah und Mussaffar-eddin Schah auf ihren europäischen Reisen begleitet hat. Er findet großen Gefallen daran, mir in meinem verstaubten Anzug mit einer stupenden Sachkenntnis europäischer Dinge zu imponieren. Unter seinen Vertrauten befindet sich der Leibarzt Dr. Jonan, ein Chaldäer aus Urmia, der in Chikago studiert hat und der die Unterhaltung mit einem verblüffenden Reichtum amerikanischer Weisheit würzt.

Ich finde jedoch mehr Geschmack an etwas näherliegenden Dingen und erkundige mich nach der Einwohnerzahl von Sendschan, die mir auf 50 000 angegeben wird, was mir indessen stark übertrieben erscheint. Welchen Ertrag bringt die Stadt ein? An »Maliat« 86 000 Toman, an Weizen und Gerste 10 500 Charwar und an Stroh 10 000 Charwar. Und wie groß ist die Garnison? 2000 Mann Infanterie und 1300 Mann Kavallerie, aber die Truppenzahl kann verdoppelt werden, wenn es nötig sein sollte. Nur 5 Prozent der Einwohner Sendschans sind Farsi oder Perser. Die Provinz, deren Name Chamse ist, hat 18 Distrikte; jeder ist nach seinem größten Flusse benannt, und besteht aus einer künstlichen Zusammensetzung verschiedenartiger Elemente, worin die Nachbargegenden Gilan, Kaswin und Hamadan ebenso vertreten sind wie die Nomaden, die »Iliat«, verschiedener Horden, z. B. die Doweiran, die 500 Reiter stellen, die Afschar und Inanlu, deren Winter- und Sommerwanderungen sich über ein Gebiet erstrecken, dessen Durchmesser 30 Farsach beträgt. Die Karaburschlu und die Akrad sollen zwei arme Horden sein, welche die Regierung gezwungen hat, nach Chamse zu ziehen und sich dort anzusiedeln, damit die Zwietracht, die zwischen ihnen und der ursprünglichen Bevölkerung besteht, es den Machthabern leichter mache, beide Parteien in Schach zu halten.

Während wir uns unterhielten, wurde der Mittagtisch gedeckt, und mit verbindlichem Lächeln forderte Mähdi Chan mich auf, ins Speisezimmer zu treten. Die Gerichte waren glücklicherweise echt persisch, aber das Service und die Art des Servieren waren europäisch, und Weißwein und Champagner gaben diesem unerwarteten Gastmahl ein festliches Gepräge. Die Liebenswürdigkeit des Wirtes kannte keine Grenzen. Ich wollte eine Stunde bleiben, aber es wurden sechs daraus, und selbst dann versuchte er mich zum Bleiben zu überreden, damit wir in der Abendstille den Klängen der Musik lauschen könnten. Doch ich hielt mich tapfer; der »Reis« oder Postmeister wurde geholt und erhielt Befehl, eine »Droschka« vorfahren zu lassen, denn hier in Sendschan hatte ich Ekbär und seiner Equipage, die vor dem Einschneien des Kaplan-kuh nach Tabris zurückkehren sollten, Lebewohl gesagt.

Der neue Wagen war für mich und mein Gepäck viel zu klein, weshalb ein größerer Koffer und das Frachtstück, das mein Zeltbett, die Kissen und die Filzdecken enthielt, einem Pferde aufgeladen wurden; dann ging es von neuem weiter. Es wurde eine tragikomische Fahrt. Ein Reiter führte das Saumpferd am Zügel; es hatte einen so harten Gang, daß seine Last unaufhörlich herabglitt und wieder festgeschnürt werden mußte. Schließlich mußten wir für den Koffer auf der Droschke Platz schaffen und den »Tschapartschagird«, den Pferdeknecht, mein Bett vor sich auf den Sattel nehmen lassen; dann ging es besser.

Es war kalt; die meisten Wasserläufe waren zugefroren, von den Hügeln der Umgebung sah man nur die Umrisse, obwohl der Mond hell und klar schien. Ein Knall verkündete, daß die Deichsel brach, und die erschreckten Pferde wären durchgegangen, wenn nicht der Reiter mit dem Bett in den Armen sich vor ihnen befunden und sie zum Stehen gebracht hätte. Um das Unglück wieder gutzumachen, rasteten wir in dem Kawechaneh des Dorfes Binab und benutzten die Gelegenheit, uns mit ein paar Gläsern Tee innerlich zu erwärmen. Dann rasselten wir auf gutem Weg weiter, bis die Nachtruhe uns in dem elenden Tschaparchaneh von Kara-bulak in ihre Arme schloß.

Hier oben auf den Höhen ist es kalt, und als wir am 11. Dezember weiterfuhren, zeigte das Thermometer morgens um 7 Uhr -2,2 Grad. Ziemlich nahe am südlichen Gebirge erblickt man die Stadt Sultanieh und die grüne Kuppel der Grabmoschee des Schah Choda Bende, die aber bald in dem Rauchnebel verschwindet, der sich durch die Morgenfeuer bildet und wie eine Wolke über der Stadt schwebt. Die Landschaft ist außerordentlich einförmig und hat sich während der beiden letzten Tage nicht nennenswert verändert; es sind dieselben begrenzenden Ketten im Norden und Süden, derselbe Sendschan-tschai, dieselbe öde Steppe mit der Landstraße und den kleinen Karawanen. Doch wir haben die Grenze zwischen »Turki« und »Farsi« passiert, und alle Namen sind jetzt persisch. Tabris wird hier Tärbis ausgesprochen und Sendschan wie Sengan.

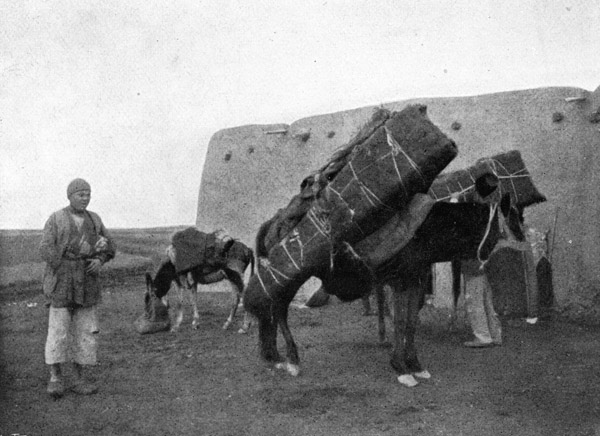

In dem Kawechaneh von Amirabad rasteten wir zugleich mit vier Leichen aus Tabris, die eine weite Reise vor sich hatten. Sie sollten nach Kerbela, um in der Nähe des Grabes Husseins bestattet zu werden. Nach Ansicht der Begleiter hatten die toten Reisenden noch 35 Tagereisen bis Kerbela zurückzulegen. Sie waren in je eine lange Bretterlade eingezwängt, die sich nach den Füßen hin wie ein Geigenfutteral verschmälerte und mit Stricken umwunden war. Die Leichen reisten paarweise zu Pferd, und zwar so, daß die Laden zusammengebunden und schräge an den beiden Seiten des Pferdes befestigt wurden; die beiden Kopfenden waren einander ganz nahe und die beiden Fußenden gingen nach unten auseinander (Abb. 33, 34). Auf dem einen Pferd saß obendrein ein lebendiger Narr zwischen seinen toten Reisegefährten zusammengekauert. Um diese Jahreszeit, in der die Kerle nicht riechen, mag dies angehen, aber ich erinnere mich nur zu gut, wie ich im Sommer 1886 zwischen Kirmanschah und Hamadan Leichenkarawanen begegnete, die einen unerträglichen Gestank verbreiteten.

33. Totentransport auf dem Weg nach Kerbela. (S.144.)

34. Leichenkarawane in Amirabad. (S. 144.)

Die Schiiten glauben, daß man ein um so glückseligeres Los nach dem Tode habe, je näher dem Grabe des Imam Hussein man in Kerbela seine letzte Ruhestätte finde, und daß man in solchem Falle an der Hand des heiligen Märtyrers in den Lustgarten des Paradieses eintrete. Deshalb setzen alle, die es sich leisten können, gewöhnlich in ihrem Testament eine Summe zum Ankauf einer Grabstätte in Kerbela aus, wo der Preis in konzentrischen Ringen um den seligmachenden Mittelpunkt wechselt, und eine zweite Summe zur Bestreitung der Überführungskosten. Denn die Männer, die die Leiche auf ihrer letzten irdischen Reise begleiten, lassen sich ihr Gewerbe gut bezahlen. Es lohnt sich jedoch selten, um eine einzige Leiche den weiten Weg anzutreten; die Toten müssen also aufeinander warten und erst dann, wenn sie passende Gesellschaft gefunden haben, brechen sie zu der Reise durch die Dörfer der Lebenden auf.

Wir haben die Wasserscheide des langen, breiten Tales überschritten, eine außerordentlich flache, dem Auge kaum sichtbare Schwelle, haben also den Sendschan-tschai hinter uns zurückgelassen und befinden uns in dem Flußgebiet des Abhar-rud, das nach Osten hin abfällt. Angebaute Felder zeigen sich häufiger als bisher, aber das Brennholz muß hier knapp sein, denn Frauen und Kinder sammeln Dung auf der Straße, wie sie es z. B. auch auf den Landstraßen im nördlichen China tun.

Churremdere heißt ein großes, mit Gärten umrahmtes Dorf. Ein noch nicht vollendeter Palast, dessen Fassade eher aus Fenstern als aus Mauern besteht, soll dem Waliad gehören; hier wird er wohl Rast halten, wenn er die verhängnisvolle Reise von Tabris nach Teheran zur Thronbesteigung macht. Während in den Bergen im Süden Neuschnee fällt, steigt der Mond silberglänzend über dem Horizont auf. Es wird überall klar, die südlichen Berge schimmern kreideweiß, die nördlichen stehen in schwarzen Umrissen da, die Stunden verrinnen, die Pferde laufen, die Räder knirschen; man wird schläfrig, fühlt sich unbehaglich und es wird einem ganz schwer im Kopfe von diesem endlosen Dahinrollen auf asiatischen Landstraßen. Schön war es, als der Wagen endlich hielt und der Kutscher sagte, daß wir in Kerwe vor unserer Nachtherberge angelangt seien, vor deren Mauern ein Dutzend Kamele wiederkäuend lagen.