|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Meine Nachtruhe wurde ein paarmal durch eine Katze gestört, die sich im Zelte häuslich niedergelassen hatte und mir über die Beine lief; es war ihr entschieden lieber, unter Dach und Fach zu sein, denn draußen fiel feiner Sprühregen.

Rahim, der die ganze Ausrüstung in Teheran überwacht hatte, wurde mit reichlich bemessenem Trinkgeld und dem üblichen schriftlichen Zeugnis verabschiedet; er sollte mit der verunglückten Kutsche zurückfahren und meine letzte Post mitnehmen. Er hatte bei all den Aufträgen, die er auszuführen gehabt, sicherlich auf meine Kosten ein gutes Geschäft gemacht, sonst hätte er kein Perser sein müssen.

Vier Kisten wurden einem der stärksten Kamele aufgebürdet, zwei Kisten und die beiden Zelte einem zweiten; ein drittes trug meine Kücheneinrichtung, und so ging es weiter, bis alle tüchtig beladen dastanden. Es war ein stattlicher Zug, der beim Klange der Glocken aus dem Dorfe abmarschierte. Die Kamele waren jetzt in zwei Abteilungen geordnet; Gulam Hussein führte die erste, Abbas die zweite. An der Spitze jeder Abteilung ging eines der größten Kamele, hübsch mit Quasten und roten Bändern verziert und mit einem Schellengürtel um die Brust, während die großen Kamelglocken an zwei von andern Kamelen getragenen Kisten befestigt waren.

Die Gäßchen von Weramin sind eng; dann und wann stieß eine Kiste gegen eine schmutzige Lehmmauer, und die dichte Reihe der Kamele füllte die schmalen Passagen völlig aus. Eine Schar Neugieriger lief hinter uns her und unterhielt sich eifrig über diesen ungewöhnlichen Anblick; aber die Hütten wurden spärlicher, die Ruinen blieben hinter uns zurück, ein Begleiter nach dem anderen verlor sich, und vor uns lag das offene Land.

An einem letzten Kanalarm außerhalb Weramins mußte das erste Kamel der zweiten Abteilung (Abb. 47, 48, 49) sich legen, damit ich auf seinen Rücken steigen konnte, wo zwischen den Höckern und den beiden Hälften der Last eine Vertiefung geblieben war. Hier saß ich so weich und bequem wie in einem Lehnstuhl und ließ die Beine zu beiden Seiten des Vorderhöckers herabhängen. Mit Kompaß und Uhr nahe zur Hand und einem Block von Zeichenblättern vor mir, begann ich eine Karte des Weges zu zeichnen; sie sollte meinen Weg bis Ruschki umfassen und bestand nach ihrer Vollendung aus 234 Blättern. Die Länge des Weges wurde mit Hilfe der Schritte meines Reitkamels bestimmt, deren Länge ich täglich an einer 200 Meter langen Linie maß.

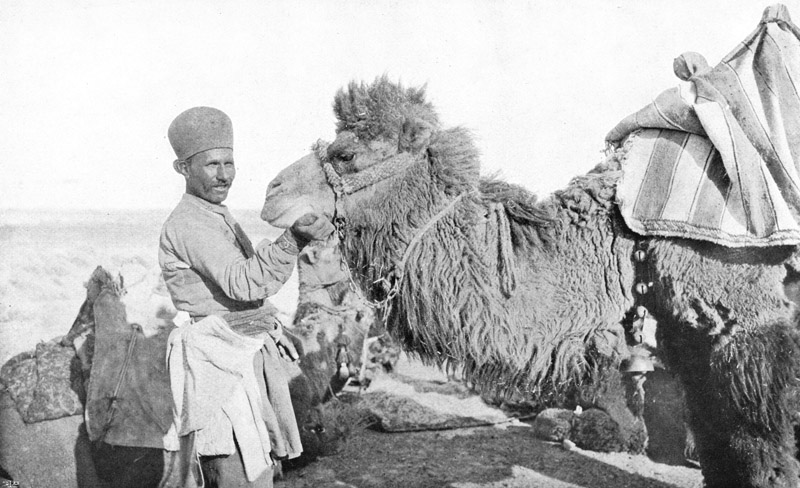

47. Gulam Hussein mit meinem Reitkamel. (S. 174.)

48. 49. Kopf meines Reitkamels. (S. 174.) Zeichnungen des Verfassers.

Im Osten zeigt sich der letzte, kleine Ausläufer der Vorberge des Elburs mit einem markanten Gipfel. In schwachen Umrissen hebt sich unser nächstes Ziel, der Siah-kuh, »der schwarze Berg«, im Südsüdosten gegen den Himmel ab. Aber obwohl wir den ganzen Tag die Richtung nach dieser Landmarke hin einhalten und 20½ Kilometer zurücklegen, scheinen wir uns ihm doch nicht merkbar zu nähern. Immer noch tritt der kleine Gebirgsstock gleich schwach hervor und sieht wie eine hellblaue Wolke auf der Erdoberfläche aus. Man hat das Gefühl, es hier mit ungeheuren Entfernungen zu tun zu haben. Erst auf seiner andern Seite beginnt die Wüste, und dann – wie unendlich weit ist es dann noch nach der Oase Tebbes, die nur eine Station auf meinem Wege nach Indien ist!

Herrlich und lind war der Tag. Es ging kein Wind, der ganze Himmel war bewölkt, aber es regnete nicht und es schneite nicht. Der Gipfel des Demawend verschwand hinter leichten Wolken, aber der Blick reichte ungehindert bis an den Rand des Horizonts, und ich saß oben auf meinem hin und her wiegenden Beobachtungsposten und machte in aller Ruhe meine Aufzeichnungen. Seit langer Zeit war ich nicht auf einem Kamel geritten; allerdings hat man nach dem ersten Tage ein seltsames Gefühl im Rücken. Aber die steifen Muskeln werden nach und nach wieder geschmeidig, man gewöhnt sich und bald spürt man die wiegende Bewegung kaum. Vor mir läutet eine gewaltige Glocke ihr ewiges Bimbam bei jedem Schritt ihres Trägers, hinter mir läutet eine andere, und dieser Klang ist mein treuer Begleiter auf dem Wege in die Wüste hinaus. Jeder Schritt entfernt mich von dem mit Wasser und Pflanzenwuchs gesegneten Lande, dem Lande des Ormuzd, und bringt mich dem gottverlassenen Reiche des Ahriman näher, wo nur Öde und Dürre herrschen.

Vor uns erscheint ein Punkt, der nach und nach größer wird; es ist eine Mauleselkarawane aus Chawa, die Häcksel in netzförmigen Säcken nach Teheran bringt. Ihr folgt eine Herde schwarzer Schafe, die auf dem Wege nach den Fleischerläden der Hauptstadt ist, und dann kommt eine Reihe von zwanzig mit Heu beladenen Kamelen, die schwer und langsam nordwärts schreiten. Gelegentlich bleibt ein einsames Dörflein, das aus einigen armseligen Hütten mit ein paar Bäumen besteht, rechts oder links von unserm Weg liegen, aber nie zeigt sich jemand, den man nach dem Namen des Ortes fragen könnte.

Langsam schreiten wir an einem Manne vorbei, der mit zwei Ochsen sein Feld pflügt. Er beachtet uns nicht; er denkt wohl darüber nach, ob jemals eine kleine Abzweigung der äußersten Kanäle den Weg nach seinem Stückchen Acker finden wird. Das gepflügte Stück ist ebenso graugelb wie der übrige Boden; hier bedarf es nur der Bewässerung, um aus dem ganzen Lande einen einzigen Garten zu machen, den hier und da Felder unterbrechen. Große Reichtümer liegen in diesem schlummernden Erdreich verborgen, aber es ist nicht genug Wasser vorhanden, und es ist auch wohl zweifelhaft, ob man es aus dem Gebirge in zureichender Menge so weite Wege leiten könnte.

Öde und still ist es; nur die Glocken läuten gellend und monoton vor meinen Ohren. Wir nähern uns dem Dorfe Tädscherä mit runden Kuppeldächern auf seinen Lehmhütten, gelben Mauern, Bäumen, Weingärten und einem Wasserreservoir, dessen Dach treppenförmige Absätze hat. Unser Weg führt quer durch das Dorf. An einem Kanale, auf dem einige Enten plätscherten, standen zwei Dorfbewohner. Sie betrachteten den langsam dahinschreitenden Zug mit sichtbarer Verwunderung und zerbrachen sich augenscheinlich den Kopf darüber, wohin in aller Welt wir wohl ziehen mochten und wie wir überhaupt auf die hirnverbrannte Idee verfallen seien, der Wüste gerade in den Rachen zu laufen, anstatt die große, prächtige Straße über Mesched oder die Karawanenwege über Jezd und Kirman, die auch nach Seïstan führen, zu benutzen. »Mögen Allah und Ali uns vor der Wüste bewahren!« dachten sie, das konnte man ihnen ansehen.

Wir sind wieder draußen in der Einöde, und das Dörflein verschwindet hinter uns. Der Weg ist vortrefflich, beinahe völlig eben, und das Gelände fällt so allmählich nach Südosten ab, daß man es mit dem Auge nicht wahrnehmen kann. Hier befinden wir uns in Gegenden, in denen man das Berieselungswasser, um es vor Verdunstung zu schützen, durch »Kanate«, unterirdische Kanäle, hat leiten müssen. Man erkennt diese Kanäle an einer Reihe kleiner Erdhaufen, die immer ein senkrechtes Loch zum Kanaltunnel hinunter bezeichnen; durch diese Löcher kann man in die unterirdischen Kanäle hinabsteigen und sie reinhalten. Manchmal passieren wir Kanate, die augenscheinlich aufgegeben worden sind, denn alle Schachte sind eingestürzt.

Das erste Kamel, das zwei meiner alten Tibetkisten trägt, ist faul und macht Gulam Hussein viel Arbeit; er muß beständig mit straffer Leitleine gehen. Er sucht sich deshalb ein anderes Leitkamel aus, das auch bei lockerer Leine gut marschiert.

Als wir in dem Dorfe Kala-no eintrafen, waren wir 5½ Stunden unterwegs gewesen, und die Entfernung wurde zu 3 Farsach berechnet. Im allgemeinen ist man der Ansicht, daß beladene Kamele einen Farsach in zwei Stunden zurücklegen. Ein Farsach oder, wie er früher genannt wurde, eine Parasange, ist im Durchschnitt etwas mehr als 6 Kilometer. Dieser Wert wechselt aber in verschiedenen Gegenden Persiens und selbst in verschiedenem Terrain sehr beträchtlich. Im allgemeinen ist ein Farsach auf ebenem Boden länger als im Gebirge, wo seine Länge höchstens 5 Kilometer erreicht. Von Weramin (921 Meter Seehöhe) waren wir im Laufe des Tages 67 Meter gefallen. Kala-no hat eine absolute Höhe von 854 Metern.

Während der letzten Marschzeit hatte es ziemlich frisch zu wehen begonnen, und der Wind wurde immer stärker, als wir die Zelte aufschlugen, so daß die Männer mich fragten, ob es nicht besser wäre, wenn wir in einem Serai vor dem Dorfe Schutz suchten. Diese Herberge befand sich aber in einem zu zerfallenen, garstigen Zustand, als daß sie mich aus meinem schönen Zelt hätte fortlocken können.

Der Wind, der sich erhoben hatte, war derart mit Staub und Erdteilchen gesättigt, daß er wie ein Nebel alles verhüllte; ganze Wolken dichten Staubes jagten am Erdboden hin, sickerten durch die Leinwand des Zeltes und sammelten sich auf allem, was dort lag, zu einer beständig höher werdenden Schicht an. Schon nach einer Minute glich meine Brille mattgeschliffenem Glase und mußte unaufhörlich geputzt werden. Als mein Mittagessen, ein gebratenes Huhn, das in eine weiche, dünne Brotscheibe gewickelt war, gebracht wurde, mußte ich mich beeilen, es schnell aufzuessen, ehe das Gericht zu sehr mit Staub gepfeffert worden war. Die Teetasse brauchte nur eine ganz kurze Weile unbedeckt zu stehen, dann erhielt der Tee gleich einen scharfen, salzhaltigen Beigeschmack. Gerade als ich mit dem Essen fertig war, kam ein freundlicher Dorfbewohner mit zwei kleinen Buben zu mir in das Zelt und brachte mir eine frische, saftige Wassermelone, den passendsten Nachtisch, den man sich denken kann, wenn man von dem Einatmen all dieser staubigen Luft bis in die Gurgel hinunter ausgedörrt ist.

Es wurde dämmerig, es wurde dunkel, und es wurde diesen Abend dunkler als gewöhnlich. Im Leutezelt ist das Gespräch schon längst verstummt; bei solchem Wetter kann man auch wirklich nichts Besseres vornehmen, als sich dem Schlaf hinzugeben. Ich aber sitze noch eine Weile in der Einsamkeit und lausche den alten, bekannten Klageliedern und den sausenden Lauten, die draußen ertönen und so viele Erinnerungen aus einsam in Einöden verbrachten Jahren im großen Asien erwecken. Ich wußte, daß ich mitten in einem neuen Unternehmen war, und ich wußte, daß nichts auf Erden mich dazu bewegen könnte, jetzt noch wieder umzukehren. Das Ziel war nur durch eine Reihe Entbehrungen und Verzichtleistungen zu erreichen; das Heulen dieses ersten Sturmes mahnte mich daran.

Mir war in der unheimlichen Winternacht zumute, als sei ich ein umherirrender Ahasverus, dessen Schicksal es ist, ohne Rast und Ruh auf Erden umherzuwandern, der sich daheim in die Einöde hinaussehnt und draußen stets sehnsüchtige Blicke nach dem heimatlichen Horizont wirft. Allerorten ein Gast und ein Fremdling, der überall und nirgends zu Hause ist, und nirgends eine bleibende Statt hat. Ein armer, einsamer Pilger, der vor der in Asche zerfallenden Glut saß und verblaßte Erinnerungen an wohl tausend Abende aus vergangenen Jahren aufrollte und sich über seine eigene Geduld wunderte, mit der er immer wieder Neues erwarten und sich danach sehnen konnte, da es stets ein Traumbild blieb, das gespensterähnlich über die Erde hinhuschte. Ja, es wunderte mich, daß ich die Lopwüste überleben und alle die Stürme in der Takla-makan hatte ertragen können. Sogar der Weg von Trapezund, der mir noch in so frischer Erinnerung war, erschien mir jetzt wie eine entsetzlich langsame, schwierige Reise. Und dennoch sehnte ich mich wieder nach der Wüste; ihre stumme, unerklärliche Mystik zog mich mit unwiderstehlicher Macht an; ich glaubte, geheimnisvolle Stimmen zu hören, die mir aus ihren Tiefen zuriefen: »Komme heim!«

Hinter der großen Wüste ahnte ich die blauen, schneebedeckten Hochgebirge von Tibet, jetzt aber mußte erst die Wüste besiegt werden. Dorthin sehnte ich mich mehr als nach Tibet. In einigen Tagen würden wir ihren endlosen, ebenen Horizont sich nach allen Seiten ausdehnen sehen, und dann würden wir nach vielen mühsamen Schritten die Palmen von Tebbes wie einen grünen Fleck in dem ewigen Gelb erblicken. Ich hatte mich bereits seit so vielen Jahren nach Tebbes gesehnt, nach jener seltsamen Oase, die sogar auf der Karte so einsam und verlassen aussah.

Schon zur Zeit Marco Polos, vor mehr als 600 Jahren, bestand der östliche Teil von Persien aus gewaltigen Wüsten, die man nur durchziehen konnte, wenn man Wasser mitnahm und die geradesten Wege zwischen den Oasen benutzte. Daß es sich in unserer Zeit nicht besser verhält, werden wir bald sehen; es ist eher schlechter geworden, denn das Klima befindet sich jetzt in einer Austrocknungsperiode, die die Ausdehnung der Wüsten begünstigt. Die Städte und Namen, die der venezianische Reisende in seinem berühmten Buche anführt, sind noch vorhanden, sowohl Kirman und Kubenan, wie auch Tun-o-Kain oder Tun und Kain, ein Gebiet, das jetzt Tun-o-Tebbes genannt wird.

Der Dorfbewohner hatte mir erzählt, daß Kala-no sechzehn Hütten zähle und Weizen, Gerste, Melonen, Granatäpfel, Weintrauben, Äpfel, Birnen und Maulbeeren baue, aber auch Butter, Käse und Roghan erzeuge. Der jetzt herrschende Nordwestwind soll um diese Zeit des Jahres häufig auftreten. Der Mann sagte, daß der Wind, wenn er morgen nachmittag noch wehe, zu einem drei Tage anhaltenden Sturme anschwellen werde; lege er sich schon vorher, so werde es vier Tage windstill bleiben. Er nannte den Wind »Tifun« – seltsam, daß dieses chinesische Wort sogar hierher gedrungen ist! Den Himmelsrichtungen gab er folgende bezeichnende Namen: Süden = Sär-i-pain oder die untere Richtung; Norden = Sär-i-bala oder die obere Richtung; Westen = Keble oder Mekka, und Osten = Taraf-i-Imam-Riza, d. h. Imam Rizas Richtung, denn dieser Prophet hat sein Grab in Mesched, das im Osten liegt. Osten und Westen bezeichnete er jedoch auch mit »Aftab-sädän« und »Aftab-ghurub« oder Sonnenaufgang und Sonnenuntergang.

Das Bett des Dschadsche-rud erstreckt sich bis hierher; das meiste Wasser kommt durch den »Rud-chaneh«, das Flußbett, aus dem Gebirge herab, wird aber in Kanäle verteilt. In 25 Tagen erwartete man bestimmt Schneefall; der Schnee soll hier oft zwei Fuß hoch liegen können. Nach dem Regen wird das Erdreich »gel«, schlammig; dann ist ein Kamelkarawanenverkehr hier beinahe unmöglich, während eine Schneedecke ihn durchaus nicht beeinträchtigt.