|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Am 6. Januar morgens um 7 Uhr hörte der Wind plötzlich ganz auf, und als ich geweckt wurde, bot das Innere des Zeltes einen betrübenden Anblick dar. Alles, was sich darin befand, lag unter einer so dichten Staubschicht, daß man keine andere Farbe sah als die gelbgraue. Kompaß, Uhr, Instrumente, Karten und Bücher, Stiefel und Kleider, alles nivellierte und verbarg dieser feine Staub, der die ganze Nacht unausgesetzt durch die Zeltleinwand gedrungen war. Als ich mich bewegte, umwirbelte eine Staubwolke meine Filzdecken, und meine Augen hatte der Staub beinahe verkleistert. Ehe ich die gewöhnliche Morgenwaschung vornehmen konnte, mußte mein Diener im Zelte Staub wischen und alle Sachen ausklopfen. Mirza mußte sie Stück für Stück ins Freie tragen, aber der Flugsand hatte sie so durchdrungen, daß nur längeres Lüften sie davon befreien konnte. Noch heute, nach mehr als vier Jahren, liegt feiner Sand zwischen den Blättern des Tagebuchs, in welchem ich während dieses Sturmes schrieb.

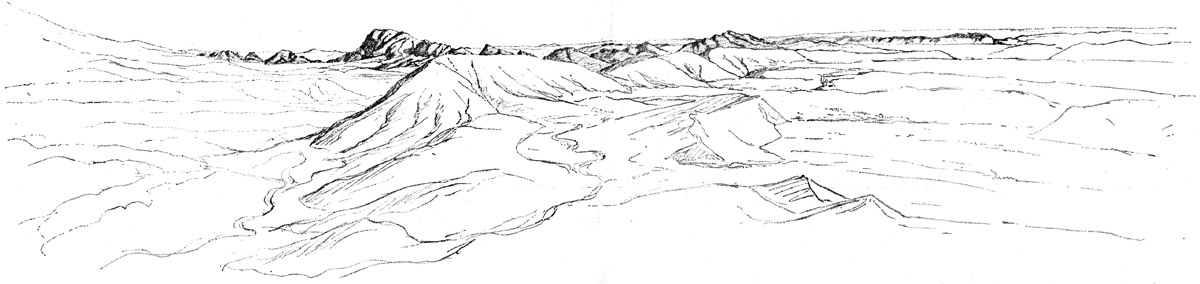

Herrlich und imponierend ragte der Vulkankegel des Demawend in N 13½° O empor, und der ganze Kamm des Elbursgebirges stand scharf und deutlich am Horizont. In klaren Farbentönen zeichneten sich die benachbarten kleinen Berge mit all ihren kahlen Einzelheiten und Schluchten, ihren trocknen Erosionsrinnen und ihren rauhen Gipfeln ohne jegliche Spur von Schnee gegen den Himmel ab. Fern im Südwesten wird ein Schneekamm, der noch hinter Kum liegt, schwach sichtbar.

Panorama I.

1. Aussicht vom Kuh-i-nakschir nach Osten und Südosten.

2. Kuh-i-nakschir, Blick gegen Nordwesten und Norden.

Zeichnungen des Verfassers

In der reinen, kalten und stillen Morgenluft pflanzt sich der Schall sehr weit fort. Die Glocken einer Eselkarawane waren noch eine gute Weile, nachdem ihre Träger uns aus den Augen entschwunden waren, deutlich hörbar. Es klingt so schön, dieses verhallende Geläute; es ist, als beginne die Luft der aufgehenden Sonne ein Loblied zu singen. Blendend scharf und klar stieg die Sonne am Horizont empor. Ein Vergnügen war es, den Vorbereitungen zum Aufbruch zuzuschauen und an diesem herrlichen Morgen aufzubrechen. Alle Farben waren so rein und klar, alle Umrisse so außerordentlich scharf gezeichnet; die Kamele sahen noch vornehmer aus als sonst, und die glänzenden Lichter in ihren Augen strahlten, als ob die Augäpfel von innen heraus durch elektrische Lampen erhellt würden – das Bild der Sonne spiegelte sich in ihren braunen Augen. Nur um das Maul jedes Kamels bildete sich durch den Atem eine leichte Dampfwolke, und an den Schnurrhaaren haftete, weiß und glänzend, feiner Reif. Ich selbst rauche eine Zigarre und lasse den Blick über den unendlichen Kreis des Horizonts hinschweifen und zwischen den kleinen, isolierten Bergen hindurchgleiten, die wie die äußersten Klippen und Inselchen der Schären auf dem Wege nach der Wüste stehen.

Wir ziehen nach Ostsüdosten und haben folglich zur Rechten die Vorberge des Siah-kuh, die wie ein blaugrauer Wandschirm ohne Zeichnung und Farbenunterschiede aussehen. Ganz in unserer Nähe zur Linken haben wir die äußersten Enden der Bergketten, die sich im Süden der von Teheran nach Semnan führenden Straße erheben. Der Demawend beherrscht die ganze Landschaft; er steht wie ein ungeheurer Leuchtturm da und brütet über der Wüste. Der Kamm des Elburs, der sich unter dem Gipfel des Demawend hinzieht oder sich diesseits seines Kegels erhebt, ist völlig schneefrei, aber der gewaltige Vulkan selbst sieht auf seiner Südseite infolge der schwarzen Streifen im Schnee wie geriffelt aus. An einem Tage wie heute mußte die Aussicht von seinem Gipfel großartig und überwältigend schön sein, und obgleich seit dem Tage, an welchem ich droben war, 15½ Jahre vergangen sind, grämt es mich noch, daß gerade der 11. Juli 1890 ein trüber Tag war.

Wir sind noch nicht weit von Kala-no entfernt, als die kleinen quadratischen Felder mit ihren Bewässerungswällen ganz aufhören, und nun wird das Terrain auf einmal wüstenartig. Stellenweise ist der Boden ganz nackt und mit dünnen, weißen Salzkristallen bedeckt; stellenweise kämpfen noch einige dünne Grasbüschelchen um ihr Dasein. In einiger Entfernung zeigt sich eine Schafherde mit ihren drei, in schwarze Wollmäntel gehüllten Hirten, ein wenig weiter ein Mann, der zwei Esel vor sich hertreibt; sonst nichts Lebendes, nicht einmal Krähen, deren es noch in Kala-no so viel gab.

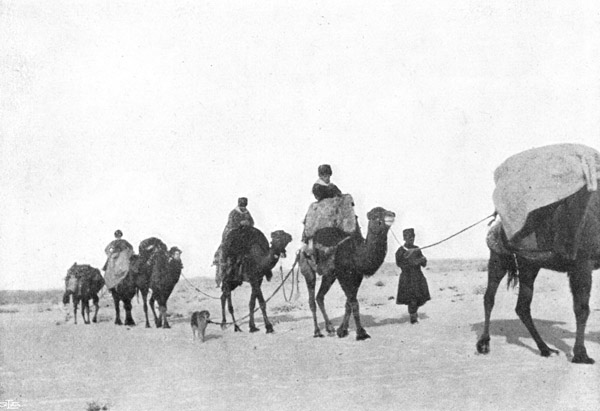

Taktfest und sicher schreiten unsere zuverlässigen Kamele der Sonne gerade entgegen. Habibullah führt die erste »Katar« oder Karawanenabteilung, Gulam Hussein die zweite; Abbas geht nebenher, bald an der Spitze, bald als letzter, um aufzupassen, daß alle Lasten richtig liegen. Das letzte Kamel jeder Katar trägt eine unserer größten Eisenglocken, eine richtige Kirchenglocke, die den ruhigen Schritt des Kamels mit dumpfem Läuten begleitet. Awul Kasim reitet auf dem sechsten Kamel der ersten Abteilung, ich, Mirza und Hussein Ali Bek auf den drei ersten der zweiten. Ich merke, daß meine Leute untereinander abgemacht haben, daß sie nun, da wir die verwickelten Gassen der Dörfer hinter uns zurückgelassen haben, abwechselnd reiten wollen, und ich lasse ihnen gern ihren Willen.

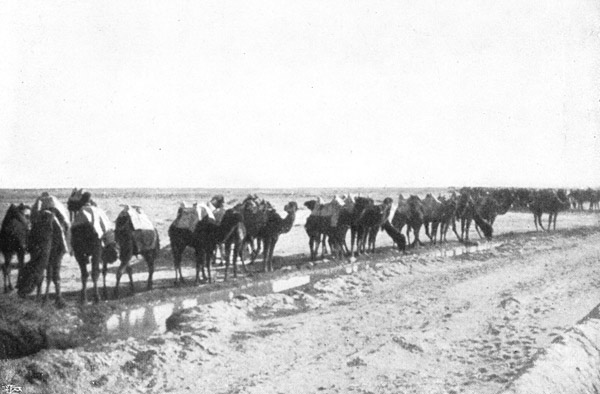

Nur die Kamelwärter gehen einstweilen noch alle drei zu Fuß; sie müssen ja die Tiere führen, wie Schleppdampfer eine Reihe Kähne hinter sich herziehen. Man braucht sie durchaus nicht zu bedauern; sie sind es gar nicht anders gewohnt, das Zufußgehen ist ihr Beruf. Mirza, der Schriftgelehrte, ist zu fein, um zu gehen; er sitzt oben auf einer Last und läßt sich den ganzen Tag durchrütteln. Awul Kasim wird von dem gleichmäßigen Gang und dem eintönigen Geläute in Schlaf gewiegt, und es sieht aus, als wolle sein Kopf vom Halse herabfallen. Die Unterhaltung ist verstummt, das Aussehen der Landschaft verändert sich nicht; langsam schreitet der Zug dem Rande der Wüste entgegen (Abb. 50).

50. Dem Rande der Wüste entgegen. (S. 182.)

Jetzt glänzt der Gipfel des Demawend blendend weiß – in den höheren Regionen ist die Luft reiner als an der Erdoberfläche. In einer schwachen Bodenrinne auf der linken Seite unserer Straße, wo wahrscheinlich üppigere Grasbüschel stehen, weiden 65 Kamele; es ist eine Karawane, die hier rastet.

Links lassen wir sieben »Siah-tschade«, schwarze Zelte liegen, in denen »Iliat«, Nomaden türkischer oder persischer Abkunft, wohnen. Hier in der Gegend sollen sich auch Nomaden arabischer Abstammung aufhalten, aber diese sind jetzt weiter nach Norden gezogen, auf die Straße nach Mesched. Die Zelte gleichen denen der Tanguten am Koko-nor; sie sind ebenso schwarz wie diese, aber überall geschlossen. Ihre Bewohner sind halbwild, zerlumpt und ungepflegt, aber dennoch malerisch. Sie scheinen mißtrauisch zu sein und lassen nicht leicht jemand nahe an sich kommen. Die Weiber gehen unverschleiert und tragen Kleider, die wenigstens früher einmal rot gewesen sind.

Vor uns breitet sich verlockend und groß die Wüste aus. Wir reiten vorwärts durch die äußersten Schären. Jenseits des nächsten Berges zur Rechten taucht wie eine schwache, kaum erkennbare Linie der eigentliche Siah-kuh auf; wir haben noch eine tüchtige Strecke zurückzulegen, ehe wir dorthin gelangen. Unser Weg teilt sich wie eine Gabel; wir folgen der rechten Zinke, die uns nach Südsüdosten führt. Hier ist der Boden höckerig durch die Wurzelkegel der Steppenpflanzen, an deren geschützten Seite sich nach dem gestrigen Wind Flugsand angehäuft hat. Es ist ein außerordentlich feiner, gelber Sand, der nur in so geringer Menge vorkommt, daß er nicht einmal einen Anstoß zur Dünenbildung zu geben vermag; er würde sicherlich weiter wandern, wenn er nicht hier und dort auf kleine Hindernisse stieße. Gelegentlich steht auch auf einem größeren Kegel ein Bündel Tamariskenstengel, genau so wie am Rande der Sandwüsten Ostturkestans.

Inzwischen haben wir uns dem allerletzten Dorfe genähert. Seine mit Lehmkuppeln überdachten Hütten treten immer deutlicher hervor, man sieht schon seine gelbgrauen Mauern und ein Dutzend Weidenbäume. Das Dorf hieß nach einem Manne, der schon lange tot ist, früher Kerim Chan, wird jetzt aber gewöhnlich Abbasabad genannt; sein Besitzer soll der Akbal-ed-Dowleh in Teheran sein. Wohl 3 Farsach von uns entfernt, zeigen sich im Südwesten das Dorf und der Hügel Doasde-imam, »die zwölf Imame«; noch etwas näher liegt das Dorf Mobarekije.

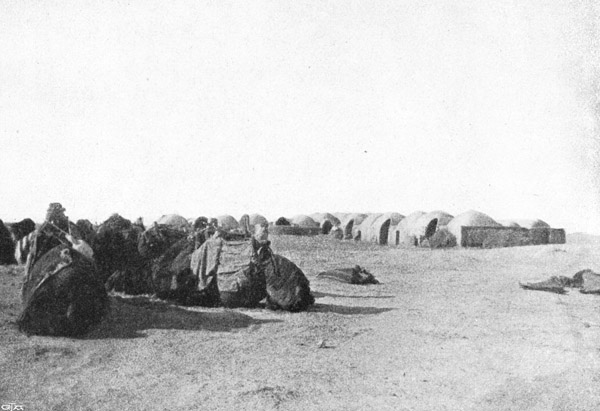

Kerim Chan besteht aus 15 Häusern und hat 40 Einwohner; es ist ein letzter Vorposten am Rande der Wüste (Abb. 51). Die Dorfbewohner besitzen 60 Kamele und wohl 100 Schafe; der reichste Mann des Dorfes ist auch der Schulze oder »Ketchoda«. In guten Jahren trägt das Dorf seinem Besitzer 100 Charwar Weizen und Gerste ein, nur ein Drittel soviel wie Kala-no; dieses Jahr aber hatte der Ertrag nur 20 Charwar betragen. Sonst baut man hier eigentlich nur noch Melonen und Gemüse. Das Berieselungswasser erhält das Dorf durch einen Kanal, der bei dem Dorfe Hassar-guli beginnt.

51. Dorf Kerim Chan. (S. 184.)

Dieses Bewässerungssystem ist recht merkwürdig. Wenn man einen ganzen Tag durch eine Landschaft reist, die einer Wüste so ähnlich wie nur möglich ist, so ist man erstaunt, alle Augenblicke ein Dorf mit fließendem Wasser zu treffen! Der Punkt, wo der Kanat beginnt, in diesem Fall Hassar-guli, liegt natürlich, wenn auch nur um ein paar Meter, höher als die Äcker von Kerim Chan (806 Meter). Der Kanat, der galerieartige unterirdische Kanal, fällt indessen noch langsamer dorthin ab als die Oberfläche des Bodens. Man gräbt bei Hassar-guli einen Brunnen, der z. B. 5 Meter tief ist, und dann eine Reihe ebensolcher Brunnen in möglichst gerader Linie nach dem Bestimmungsort, wobei die Tiefe dieser Brunnen bei jedem ein wenig geringer wird und der letzte vielleicht noch nicht einen Meter tief ist. Hinter diesem tritt das Wasser in einem offenen Kanal zutage, der sich in die Felder hinein verzweigt. Wenn diese Brunnenreihe fertig ist, werden die verschiedenen Brunnenböden durch einen beinahe horizontalen Galerietunnel miteinander verbunden, in welchem sich ihr Wasser dann von den Seiten her ansammelt, um langsam nach Kerim Chan zu rinnen. Auf dieselbe Weise erhält Hassar-guli sein Wasser durch einen Kanat, der bei Kala-no beginnt. Bevor man mit der sauern Arbeit, einen Kanat zu graben, anfängt, gräbt man erst einige Versuchsbrunnen. Wenn auf dem Grunde des zuerst gegrabenen Brunnens gutes Wasser in genügender Menge hervorsickert, wird es auf die oben beschriebene Weise in horizontaler Richtung weiter geleitet. Ein solcher Kanat läßt sich auch durch Seitenkanate verstärken, die in ihn einmünden. Die Perser sind in dieser Bewässerungsart Meister und führen sie ohne Nivellierinstrumente aus, obwohl es sich um ganz geringe Höhenunterschiede und verschwindend geringes Gefälle handelt. Die Hauptsache ist, das in einem Kanat gesammelte Wasser gerade an der richtigen Stelle zutage treten zu lassen. Gewöhnlich geht es wohl so zu, daß ein neuangelegter Kanat Veranlassung zur Entstehung eines Dorfes gibt, nicht umgekehrt. Das Bett des Dschadscheh-rud endet bei dem Dorfe Chawä, manchmal aber, nach anhaltendem Regen, kann sein Wasser in einzelnen Armen noch bis Kerim Chan fließen.

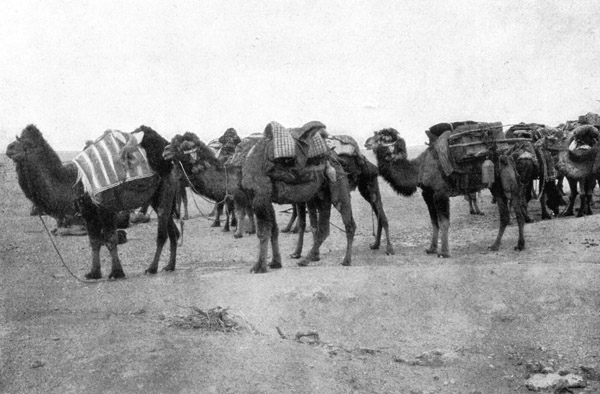

Wir lagerten in dem kleinen Dorf, und unsere prächtigen Kamele wurden wieder von ihren schweren Lasten befreit. Es zeigte sich deutlich, daß die Wahl der Kamele sehr zufriedenstellend ausgefallen war. Aber noch waren sie nicht im Feuer gewesen; sie hatten erst vier kurze Tagereisen zurückgelegt, hatten zwei Rasttage gehabt und sich vor dem Aufbruch noch mehrere Tage ausgeruht, während deren sie sich an Heu, Stroh und Gerstenmehlklößen, alles mit Baumwollsaat untermischt, nach Herzenslust hatten sattfressen dürfen. Selbst wenn sie in der letzten Zeit, bevor ich sie übernahm, schwere Arbeit gehabt, so hatten sie nun keine anstrengenden Tage, und von Durstenmüssen war noch gar nicht die Rede gewesen. Mit meinem Reitkamel bin ich schon gut Freund; es ist ein großes, starkes, hellbraunes Tier, langhaarig und zottig wie im Winter (Abb. 52). Es hat einen starken Appetit, und wenn es während des Marsches an einer Steppenpflanze, sei sie auch noch so klein, vorbeikommt, sucht es sie im Gehen schnell noch abzubeißen. Seinem Führer Gulam Hussein folgt es ruhig und geduldig und verlangsamt seine Schritte nie so sehr, daß die an seinem Zügel befestigte Leine sich straff zieht. Sein Gang ist sehr behaglich und weit weniger wiegend als der Gang der andern Kamele, gerade als ob es meinetwegen versuchte, den Schaukeltakt des Paßganges nach Möglichkeit zu verringern. Mir bereitet das Reiten Genuß, und selbst wenn man in den ersten Tagen auch einige Kreuzschmerzen und einen steifen Nacken hat, so schadet dies weiter nicht und gibt sich bald. Sehr verständig ist es, daß die Perser die Leitleine nicht an einem dem Kamel durch den Nasenknorpel gezogenen Holzstab befestigen, wie es die Türken in Zentralasien tun, sondern sie statt dessen an der elastischen Halfter festbinden. Die Kamele werden daher nicht unnötigerweise gequält, und man bleibt von dem Anblick einer bluttriefenden Nase verschont, die man in Turkestan leider so oft sehen muß.

52. Die Karawane. (S. 185.) Links mein Reitkamel.

Der Ketchodah von Kerim Chan empfing mich mit größter Liebenswürdigkeit; ich konnte dies auch erwarten, da ich in Begleitung der Kosaken des Schahs kam und außerdem noch schriftliche Fermane an die Einwohner des Landes mitbrachte. Er war schon ein älterer Mann und wußte in der einige Tagereisen weiter nach Osten hin liegenden Gegend gut Bescheid; ich bat ihn daher sofort zu mir, um Auskunft zu erhalten. Vier Wege standen uns offen, doch würden wir auf jedem, für welchen wir uns auch entschieden, nach vier Tagereisen an einen Brunnen gelangen, dessen Wasser salzhaltig sei und der »Tallhä« heiße. Der erste dieser Wege führe über Baba Hamet, Tscheschme-schah, Rafesch, Summäk und Tallhä. Bei Tscheschme-schah gebe es das beste Quellwasser in der ganzen Gegend, aber der Weg sei länger als die übrigen. Einer von diesen führe zum großen Teil durch ein kleines Gebirge über Eine-Reschid, Tscheschme-sur, Ab-gulé, Tscheschme-gur und Tallhä und sei 22 Farsach lang; diese Straße mache alle möglichen Bogen, auf und nieder, nach außen und nach innen, aber sie habe den großen Vorteil, daß man an jedem Lagerplatz Wasser finde, das allerdings salzhaltig, aber doch trinkbar sei. Ein anderer Weg gehe über Baba Hamet, Gudar-taghi, Keilege, Schekker-ab und Tallhä; in Keilege und Schekker-ab gebe es Wasser, aber dieser Weg, der teilweise durch die Wüste, teilweise durch bergiges Land führe, sei 27 Farsach lang und nicht gerade zu empfehlen. Der kürzeste Weg nach Tallhä führe mit seinen 18 Farsach ausschließlich durch wüstes Land und während der zu der Reise nötigen drei bis vier Tagemärsche finde man kein Wasser.

Wir hielten Kriegsrat; alle schlossen sich meiner Ansicht an, daß der Wüstenweg der beste sei, nur Mirza stimmte für den Weg durch das Gebirge, wo es Wasser gab; er mochte sich wohl nicht gern Entbehrungen aussetzen, wenn er es anders haben konnte. Die persischen Karawanenführer scheinen um ihrer Kamele willen die ebenen Wüstenwege vorzuziehen; so lagerte jetzt gerade in Kerim Chan eine zweihundert Kamele starke Karawane aus Isfahan. Gerade, als wir ankamen, standen die zweihundert Kamele in einer langen Reihe aufgestellt, um aus dem kleinen Kanal des Dorfes zu trinken (Abb. 53). Das Kamelgras, Char-i-schutur, ist eine Steppenpflanze, die am Rande der Wüste wachsen soll; trifft man sie in genügender Menge an, so bedürfen die Kamele keiner andern Nahrung. Doch trat das Kamelgras gerade in diesem Jahre spärlicher auf als sonst, und daher waren die Kamele von Kerim Chan mager. Die Mitteilung des Ketchodah, daß in dem vor uns liegenden kleinen Gebirge Antilopen und Wildesel (»Ahu« und »Gur«) vorkommen, schien auch anzudeuten, daß die Gegend dort nicht gänzlich vegetationslos sein könne.

53. Tränken an einem Wasserlauf in Kerim Chan. (S. 187.)

Nachdem der Alte uns erzählt hatte, daß das Dorf sechzig Kamele besitze, kam mir der Gedanke, einige davon zu mieten, damit sie während der ersten Tage Heu und Stroh für unsere eigenen Tiere trügen. Da der Ketchodah erklärte, daß er gern bereit sei, mir für diese Reise nach Tallhä fünf Kamele zu überlassen, wenn er für jedes Kamel täglich 15 Kran erhalte, nahm ich ihn mit in mein Zelt und unterhandelte dort im Beisein Abbas Kuli Beks und Mirzas längere Zeit mit ihm. Seine Forderung war recht unverschämt, 300 Kran (30 Toman) ist ja gerade die Hälfte des Preises, den man für ein großes Kamel bezahlt. Um die Sache zu vereinfachen, fragte ich ihn, wieviel er denn alles in allem für fünf Kamele bis Tallhä verlange, und er antwortete, ohne sich zu bedenken, 9 Toman. Er muß den Unterschied zwischen Toman und Kran nicht recht gekannt haben, aber jedenfalls wurde das Geschäft zur beiderseitigen Zufriedenheit abgeschlossen, und er versprach uns außerdem noch 2 Charwar Heu zu liefern, was gerade vier Kamellasten ausmacht und unsern Bedarf auf acht Tage decken würde. Ich hätte den Heuvorrat und die Zahl der gemieteten Kamele gern verdoppelt gesehen, aber wir mußten uns mit dem begnügen, was wir am Orte erhalten konnten.

Von dem Lande hinter Tallhä wußte der Alte nur, daß man dort nach zwei Tagereisen an einen Berg gelange, der Kuh-i-nakschir heiße und auf dem man salzhaltiges Wasser, aber keine Vegetation finde. Von dort sehe man weiter ostwärts einen zweiten Berg, den er nie besucht habe, und noch weiter hinten dehne sich die große Wüste aus.

Vergeblich suchte ich einen Hund zu erhalten, der uns auf der Reise als Wächter dienen sollte, und da es in ganz Kerim Chan nur zwei Hunde gab, mußte ich darauf verzichten.

Zufrieden mit dem Tage und dem Überblick, den ich über die ersten Wüstenmärsche erhalten hatte, zog ich mich in mein Zelt zurück, als die Sonne glutrot im Westen unterging. Der Abend war funkelnd klar und still, und der Mond schien herrlich. Schon um 9 Uhr waren es -7,2 Grad, und wenn dieses Wetter anhielt, würden wir eine glückliche Reise haben. Awul Kasim, der während der Tagesstunden schläfrig ist, lebt abends auf und erzählt Geschichten, die die Lachmuskeln seiner Kameraden nicht zur Ruhe kommen lassen.

Ich argwöhnte bereits, daß es am Sonntag, 7. Januar, mit dem Aufbrechen noch nichts werden würde, und war daher durchaus nicht erstaunt, als Awul Kasim und der Ketchodah mich um ½7 Uhr weckten und mir den Vorschlag machten, den Vorbereitungen zu der viertägigen Wüstenreise noch diesen Tag zu opfern. Müde, wie ich war, erklärte ich mich mit ihrem Vorschlag einverstanden und hatte nichts dagegen, nach der üblichen Ablesung der meteorologischen Instrumente noch zwei Stunden schlafen zu können.

Der Rasttag war sehr nötig, denn ich beschloß, es doch zu versuchen, ob wir nicht einen größern Vorrat an Heu und Stroh erhalten könnten, der aus Kala-no und andern Dörfern der Gegend herbeigeschafft werden mußte und vor Abend nicht eintreffen konnte. Aus einer Quelle, die einen halben Farsach vom Dorfe entfernt lag, wurde gutes süßes Wasser geholt, und zwar zwei große Mäschk und vier Schaflederschläuche voll, die straff wie Trommelfelle waren und zwei gehörige Kamellasten ausmachten.

Ich selbst blieb einen großen Teil des Tages im Hause des Ketchodah, unsers nächsten Nachbarn. Das Haus ist ein niedriger Lehmbau, der einen rechten Winkel bildet; über jedem Zimmer erhebt sich ein kuppelförmiges Dach aus an der Sonne getrockneten Ziegeln, denn hier am Rande der Wüste gibt es kein Bauholz zu flachen Dächern. Diese bienenkorbähnlichen Dächer sind das Kennzeichen aller der kleinen Dörfer, die wir weiter im Osten besuchen sollten; sie sind eine sehr praktische Lösung des Problems, das geeignetste, an Ort und Stelle vorhandene Baumaterial auszunutzen. Daneben haben die gewölbten, dicken Ziegeldächer noch den großen Vorteil, daß durch sie das Innere der Hütte während des glühend heißen, trocknen Sommers kühl bleibt.

In der Mitte des Wohnzimmers, wo die Hausfrau gerade reinmachte, als ich eintrat, steht ein fußhoher Tisch, über den eine weit nach allen Seiten reichende Decke ausgebreitet ist. Unter dem Tisch ist der Boden ausgehöhlt, und in der Vertiefung steht ein Mangal mit glühenden Kohlen. Man läßt sich um den Tisch herum nieder, zieht sich die Decke über die Knie, stopft sie sich an den Seiten fest um die Beine und hat so sein ganzes Untergestell schön erwärmt, während man speist, sich mit einer Handarbeit beschäftigt, miteinander plaudert oder so lange müßig dasitzt, bis der Bart grau wird.

Unter einer eingestürzten gewölbten Kuppel war eine Küche eingerichtet worden. Hier stand eine ältere Frau beim Brotbacken. Sie knetete aus dem Teig einen Kloß, legte ihn auf einen flachen, runden Stein, bestreute ihn mit Mehl und rollte ihn mit einer zylinderförmigen Walze aus, bis der Teigkloß so dünn wie ein Filz wurde. Durch geschickte, in der Luft vorgenommene Manipulationen, wobei der Teiglappen zwischen der Hand und der Walze hin und her schlug, machte sie ihn schließlich so dünn wie Papier und schlug ihn klatschend auf einen eisernen Deckel, der über ein Becken mit Dungkohlenglut gelegt war. Die nächste Scheibe wurde auf die erste gelegt, und dann wurden beide zusammen umgekehrt, so daß jedes Brot nur auf einer Seite gebacken wurde. Für meine Rechnung buk die edle Dame, und noch vor Abend hatten wir zwei Säcke voll Brot.

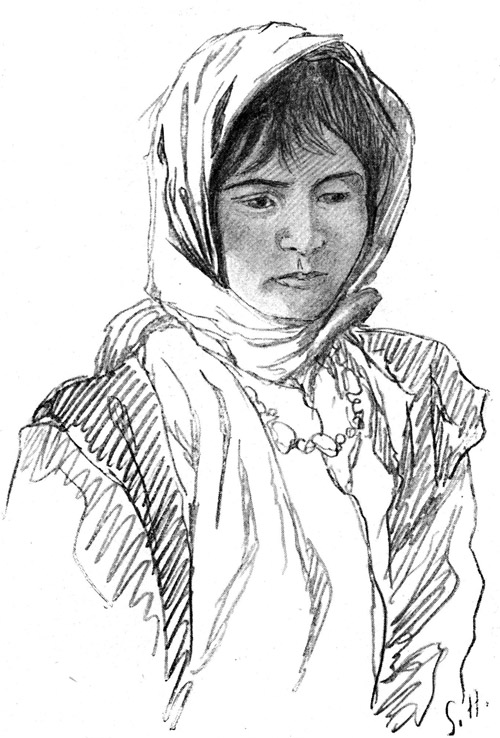

Nachher saß ich noch zwei Stunden auf einem Mehlsack vor der Residenz des Dorfschulzen und zeichnete ihn, ein paar andere Männer und einige Frauen und Mädchen (Abb. 54, 55). Letztere trugen alle rote leichte Gewänder, hatten sich ein Kopftuch über das Haar gebunden und waren barfuß oder trugen schlechte Holzschuhe. Zwei von ihnen fand ich recht hübsch, aber das kam vielleicht nur daher, weil man in diesem Lande der Verschleierung so selten ein weibliches Gesicht erblickt. Ihr Haar ist schwarz, nicht lockig, sondern eher struppig in Zotteln und Flechten; ihre Augen sind dunkelbraun, beinahe schwarz, und die langen Wimpern, die sie beschatten, lassen sie noch schwärzer erscheinen. Weiße, gesunde Zähne glänzen zwischen rosigen Lippen; die Hände hat die viele grobe Arbeit arg mitgenommen, und die Füße sind sehr schmutzig, was man übrigens wohl auch von dem ganzen Geschöpf sagen kann. Die Mädchen waren ein wenig schüchtern, aber ihre Augen glänzten wie Kohlen, und obgleich sie ihre Munterkeit zügelten, guckte doch der Schalk aus ihren Blicken. Nach und nach versammelten sie sich so zahlreich um mein Freilichtatelier, daß ich mit dem Porträtieren erst fertig wurde, als die Dämmerung sich herabsenkte und der Sitzung ein Ende machte. Rund um den Damenkreis hatten sich Greise und Männer aufgestellt, die, nach der Heiterkeit der andern zu urteilen, recht witzige Bemerkungen machten. Es war ein Vergnügen, diese frischen, jungen, braunhäutigen Pflanzen der Wildnis zu betrachten, die zwischen Tamarisken und Kamelgras in dem kargen Boden gedeihen. Ihr geistiger Horizont ist nicht so weit wie der irdische, aber sorglos nehmen sie hin, was das Leben ihnen bietet. Mich betrachteten sie mit größter Neugierde und verwandten keinen Blick von meinem Bleistift, solange er in Bewegung war. Wenn ein neues Opfer, das ich mir aus der Schar aussuchte, sich nicht gleich entschließen konnte, mir Modell zu stehen, wurde es von seinen Stammverwandten nach dem Mehlsack, der dem meinigen gegenüberstand, hingedrängt.

54. Der Dorfschulze von Kerim Chan. (S. 190.)

55. Frau in Kerim Chan. (S. 190.) Zeichnungen des Verfassers.

So verging der Tag, und die Sonne ging unter, als ich in das Lager zurückkehrte, wo man gerade dabei war, die Wassersäcke zu verpichen und zusammenzubinden. Herrlicher als sonst ragte der Elburs über die Erde empor; die kalte Nacht hatte die Luft noch reiner gemacht. Ein schwacher Widerschein des Abendrots liebkoste noch den gewaltigen Kamm, als die ganze Ebene ringsumher schon eine gute Weile im Schatten lag und der kaum fühlbare kalte Lufthauch, der Vorbote der Nacht, über sie hinstrich. Der Gipfel des Demawend ist der letzte Punkt am Horizont, der von der fliehenden Sonne Abschied nimmt.

Der »Berg der zwölf Imame« im Süden stand wie eine dunkle, kräftig gezeichnete Silhouette da, und der Siah-kuh trat schärfer als gestern hervor. Hinter den äußersten Höhen im Südosten und Ostsüdosten lag unendlich und rätselhaft die Wüste, die jetzt auf uns wartete. Als ich unsern Wirt fragte, wie er die große Wüste nenne, antwortete er nur »Biaban«, ein Wort, das eigentlich bi-ab, »ohne Wasser«, bedeutet und daher allgemein für Wüste verwendet wird.