|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Wieder sind wir draußen auf dem Lande und lassen hinter uns den Platz, wo Vater Noah in Frieden schlummert, während Jahrtausende spurlos über sein einsames Grab hingeglitten sind. Der Weg ist schauderhaft holperig; seine tieferen Gruben sind mit ganz lockerem Staube gefüllt. In diese Fallgruben sinken die Räder wie in Wasser ein, der Wagen schaukelt und macht Sprünge, die Pferde laufen Galopp, manchmal argwöhne ich, daß sie durchgehen, und der Kutscher, der »Jämschtschik«, übt sich darin, sich auf dem Bock im Gleichgewicht zu erhalten, wenn wir über die Gruben hinwegrütteln. Ich selbst werde von rechts nach links geschleudert, hoch in die Luft geworfen und falle mit hartem Aufschlagen wieder in die Wagenkissen. Das Ganze ist eine Art Gymnastik, aber keine Heilgymnastik, sondern eine, die krank macht. Glücklicherweise ist der Wagen fest gebaut und steht im richtigen Verhältnis zu seinen Federn, so daß er jedenfalls viel mehr aushalten kann als der in ihm Fahrende.

Zwei Telegraphenlinien begleiten die Straße. Die eine, deren Drähte auf gußeisernen Stangen ruhen, ist die indoeuropäische, die durch Persien und Kaukasien geht; die zweite, ein Draht auf Holzstangen, ist russisch, aber sie hat nichts zu melden, denn gerade gestern ist der Post- und Telegraphenstreik ausgebrochen. Wir begegnen einer »Tschetwörka«, einem Viergespann, mit wilden Tataren und einer Troika mit Leuten derselben Sorte. Der Verkehr ist ziemlich lebhaft: von Russen kutschierte Wagen, die bald Reisende, bald Waren, meistens »Kischmisch«, kleine süße Rosinen aus Persien, befördern, einige kleine Reiterscharen, aber keine Fußgänger – diese sind gegenwärtig ihres Lebens auf der Landstraße nicht sicher.

Mein Kutscher ist ein großer Stoiker; er dreht sich mit größter Ruhe Zigaretten, während die vier nebeneinander gespannten Pferde ventre à terre dahinsausen. Wenn er gelegentlich mit der Hand nach dem eisernen Wagenschirm vor dem Kutschbocke greift, wo die Zügel liegen, weiß ich, daß uns ein gewaltiger Stoß bevorsteht. In dem Wachthause von Dschamadinskij Post werden Gendarmen, Kutscher und Pferde gewechselt. Hier befindet man sich gerade auf der Hälfte des Weges zwischen Nachitschewan und Dschulfa, und für die Karawanen ist in diesem Ort ein Serai mit grauen Mauern erbaut worden.

Mit frischen Kräften donnern meine beiden Wagen in ein Durchbruchtal zwischen roten Sandsteinhügeln hinab, während es stark regnet und die Beleuchtung immer düsterer wird. Die Straße ist schlechter als in der Asiatischen Türkei; sogar zwischen Erzerum und Bajaset war sie besser als hier, und dennoch fahren meine Kutscher wie Tollhäusler. Immer dichter fällt der Regen, von der Straße wirbelt kein Staub mehr auf, aber auf meinem Gepäck backt sich die Staubschicht zu einer Kruste fest, die erst lange Karawanenreisen wieder zum Verschwinden bringen. Die Gebirge der persischen Seite sind in schwere Nebelschleier gehüllt, der Regen prasselt auf das Verdeck, es klatscht und quatscht unter den Hufen der Pferde, und der immer mehr aufgeweichte Schlamm spritzt um die Räder. Drunten in der Tiefe zeigen sich einige weiße Häuser auf beiden Ufern des Aras, unseres alten Freundes Araxes. In rascher Fahrt nähern wir uns ihnen, und ehe ich gänzlich auseinandergerüttelt bin, hält das Viergespann in Dschulfa.

An einem Mittelding von Straße, Markt und Landweg liegt die Wohnung des Zollvorstehers; aber dieser Herr ist nicht daheim, er hat sich an einen Ort in der Nachbarschaft begeben, wo Tataren vor einer Stunde drei Armenier ermordet haben. Ein grusinischer Zollbeamter zuckt ruhig die Achseln und meint, über solche Kleinigkeiten rege man sich nicht mehr auf, da man nachgerade daran gewöhnt sei.

Unter dem Eindruck dieses dreifachen Mordes verließ ich Rußland und betrat ein Land, wo man wenigstens seines Lebens sicher war. 3700 Kilometer zu Wagen und auf Kamelen sind aber eine schöne Strecke, und Indien schien mir in unendlich weiter Ferne zu liegen. Der Winter war eingetreten; er würde zu Ende gehen, und es würde Frühling und Sommer werden, ehe ich mein fernes Ziel erreichte. Nun hatte ich doch wenigstens Kaukasien und Kleinasien hinter mir. Hier in Dschulfa trat ich die unendlich lange Reise quer durch das alte Iran an, durch jenes klassische, einst so vornehme Reich, in dem in unsern Tagen nicht der matteste Abglanz der stolzen Zeiten der Achämeniden mehr zu finden ist.

Der stellvertretende Zollbeamte und einige andere, abenteuerlich aussehende Persönlichkeiten führen mich und mein Gepäck nach einem Zollschuppen. Man untersucht erst meinen Paß; nichts braucht geöffnet zu werden, da ich ja den äußersten Zipfel Kaukasiens nur durchreist habe.

»Haben Sie Feuerwaffen bei sich?« fragt der Beamte.

»Ja, einen schwedischen Offiziersrevolver mit Munition.«

»Ich bedauere aufrichtig, daß ich ihn nach meiner Instruktion konfiszieren muß; es ist streng verboten, aus Rußland Schußwaffen auszuführen.«

»Wenn Sie das Gepäck unberührt durch russisches Gebiet gehen lassen, kann der Revolver wohl auch passieren; Sie werden begreifen, daß ich auf der Reise nach Teheran seiner bedarf.«

»Läßt sich nicht ändern. Der einzige Rat, den ich Ihnen geben kann, ist der, daß Sie an den Finanzminister telegraphieren, denn niemand anders als er kann eine solche Erlaubnis erteilen. Der Telegraph funktioniert jetzt allerdings nicht, aber wenn Sie das Telegramm aufsetzen und bezahlen, werde ich es befördern, sobald die Linie wieder frei ist. Dann wird Ihnen der Revolver nach Teheran nachgeschickt werden.«

»Aber ich brauche ihn ja gerade auf der Reise; wenn ich ihn nicht mitnehmen kann, dann kann ich ihn ganz entbehren.«

Während wir über diese höchst wichtige Angelegenheit noch hin und her redeten, trat der Zollvorsteher gerade im richtigen Moment ein, um mir zu sagen, daß ich den Revolver ruhig mitnehmen könne und daß die Fähre über den Aras schon auf mich warte. Es regnete hageldicht, alles war naß und feuchtkalt, die Gegend lag in undurchdringliche Finsternis eingehüllt, aber den Pfad, auf dem man Gefahr lief, im Schlamm auszugleiten, erhellten zwei kümmerliche Laternen. So patschte ich denn nach dem Ufer hinunter, während eine Schar tatarischer Hammals das Gepäck trug. Nachdem alles auf die Fähre geladen war, wurde diese an einem Tau über den Fluß nach einer kleinen Insel gezogen, die zwischen Rußland und Persien liegt und herrenloses Eigentum ist. Dort trafen wir persische Träger und einen französisch sprechenden Dolmetscher. Wieder wurde das Gepäck auf ein Ungetüm geladen, das weder Boot noch Fähre war, das mich aber nach der Spitze eines schlüpfrigen Lehmdamms am persischen Ufer brachte. Ein Hammal stolperte und ließ eine meiner Kisten ins Wasser fallen; ich ließ sie nachher öffnen und alle Sachen am Feuer trocknen.

Das persische Dschulfa ist ein ebenso erbärmliches Nest wie das russische, war aber eine bedeutende Stadt, als Schah Abbas im Jahre 1603 Armenien eroberte. Mit ihrer Einwilligung, oft wohl auch gegen ihren Willen siedelte er geschickte armenische Handwerker nebst ihren Familien in Isfahan an, wo sie auf dem ihnen angewiesenen Terrain eine Vorstadt gründeten, die ihre Nachkommen noch heute bewohnen und die ebenfalls den Namen Dschulfa trägt. Obgleich ich Neu-Dschulfa schon 1886 besucht hatte, erinnere ich mich noch so genau, als ob es gestern gewesen sei, seiner Straßen und seiner armseligen Häuser, auf deren Schwellen die Armenierinnen mit ihrer Häkelei saßen.

Bei meinem Besuch in dem alten Dschulfa am Ufer des Aras war ein junger Holländer namens Dhoedt Vorstand der Zollstation. Er hatte die Liebenswürdigkeit, mich am Ufer zu empfangen, mit einem Regenschirm, der ganz überflüssig war, weil ich nicht nasser werden konnte, als ich schon war. Wir gingen in der Nässe nach Herrn Dhoedts Haus, und ich brauche wohl nicht zu sagen, daß irgendwelche Zollvisitation überhaupt nicht in Frage kam. Das ganze persische Zollwesen wurde damals von einer Anzahl aus Belgien importierter Zollbeamten besorgt; an ihrer Spitze stand Herr Naus, der einen persischen Ministerstuhl einnahm. Ich hatte ihn auf einem Diner bei Mirza Riza Chan in Konstantinopel getroffen, und er war so freundlich gewesen, mich genügend mit allen den Empfehlungen und Papieren zu versehen, die mir notwendig sein konnten, um zollfrei zu passieren.

Nachdem ich in einem ganz europäischen Zimmer untergebracht war, schickte Herr Dhoedt nach dem großen Fuhrherrn, der ein Monopol auf das ganze Fuhrwesen in Aserbeidschan besitzt; es wurde abgemacht, daß er mich für 60 Rubel mit einer Droschke und einem Lastwagen in zwei Tagen nach Tabris bringen sollte. Für das Monopol bezahlt er dem Staate jährlich etwa 100 000 Mark; er besitzt gegen 800 Pferde und beherrscht alle Fahrwege nach Choi und Bajaset, Tabris, Urmia, Teheran usw.

Herr Dhoedt gab mir interessante Aufschlüsse über den Handel im nördlichen Aserbeidschan. Um dem Leser einen ungefähren Begriff von dem Umfang dieses Handels zu geben und von den Waren, die Gegenstände des Austausches zwischen den beiden Ländern sind, führe ich hier ein paar Zahlen an. Sie beziehen sich nur auf das Land zwischen Dschulfa und Tabris und schließen die Straße über Choi nicht ein; für Tabris sind die entsprechenden Zahlen zwanzigmal so groß. Vom 21. März bis zum 30. November 1905 wurden also von Rußland nach Persien über Dschulfa eingeführt:

Auf den persischen Landstraßen werden Mühlsteine so transportiert, daß man eine Stange durch ihr Loch steckt und sie rollend von vier Büffeln ziehen läßt.

In derselben Zeit exportierte Persien nach Rußland 109 225 Batman getrocknete Früchte, hauptsächlich »Kischmisch«, und 33 500 Batman Baumwolle, die einer Summe von 280 000 Kran entsprechen.

Rußland hatte von der persischen Regierung die Konzession zum Bau einer Fahrstraße zwischen Dschulfa und Tabris erhalten; die Konzession hatte es einem Konsortium überlassen, das seine Arbeiten im März begann und sie zum Jahreswechsel zu beenden gedachte. Um den Chausseebau zu überwachen, hielten sich jetzt drei russische Ingenieure im persischen Dschulfa auf. Sie müssen sich nicht durch besondern Scharfsinn in ihrem Fach ausgezeichnet haben. An einer Strecke, wo der Weg durch ein enges Tal führt, wurde die Straße so ungeschickt angelegt, daß eine Sturzflut, die sich nach anhaltendem Regenwetter durch das Tal ergoß, 8 Werst der Chaussee mit sich fortriß. Diese, auch für Automobile fahrbare Straße sollte eine Fortsetzung der Eisenbahn von Tiflis nach Dschulfa sein, die jetzt bis Nachitschewan fertig war. Über den Araxes sollte eine 80 Meter lange Brücke gebaut werden, 2 Werst unterhalb Dschulfa, dieser Doppelstadt, die vermutlich in naher Zukunft ihre Lage verändern und wahrscheinlich einst ein sehr wichtiger Ort werden dürfte. Schon jetzt waren von Rußland etwa zwanzig Automobile für Personen- und Gepäckbeförderung bestellt worden, und wenn erst alles fertig ist, wird man zu der Reise von Dschulfa nach Tabris anstatt wie jetzt zwei Tage nur fünf Stunden brauchen.

Daß Rußland bei diesem Unternehmen schon den Plan einer Eisenbahn im Auge hatte, war klar, denn alle Bergsprengungen, Durchschnitte, Höherlegungen und Steigungen sind auf eine Bahnlinie berechnet, und schon jetzt fehlte wenig mehr als das Legen des Gleises. Diese Eisenbahn wird der alten Karawanenstraße von Trapezund den Todesstoß geben, und durch die prohibitiven Zölle in Batum wird Rußland jeden Gedanken an Konkurrenz unmöglich machen und den ganzen nordpersischen Handel beherrschen.

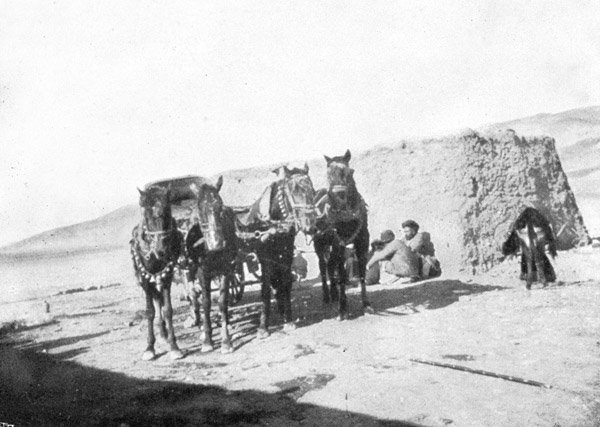

Das persische Dschulfa ist ein unbedeutendes, kahles Dorf mit wenigen Häusern, unter denen sich die persische Zollstation, ein zweistöckiges Haus mit Balkon und Frontsäulen, wie ein Palast zwischen elenden Hütten erhebt. Dschulfa hat jedoch einen »Hakim« oder Gouverneur, eine Poststation und eine englische Telegraphenstation, deren Vorsteher ein Deutscher ist, und obendrein noch eine Automobilstation. Der Wagen mit meinem Gepäck rollte schon in der Frühe fort, aber es war nach 8 Uhr, als ich meine erste Tagesfahrt auf persischem Boden in einer kleinen, leichten Droschke antrat, die vier Pferde zogen und ein tatarischer Kutscher lenkte (Abb. 26). Anfangs ist das Terrain so eben wie ein Parkettfußboden, denn der Boden besteht aus glattem Alluvialton, eine Folge der Überschwemmungen des Araxes, und ist so hart, daß die Räder nicht in ihn einschneiden. Die persische Fahrstraße ist nur durch die Wagengleise erkennbar, aber die russische Chaussee, die wir bald kreuzen, macht mit ihren tiefen Gräben an den Seiten einen vornehmen Eindruck.

26. Mein Viergespann. (S. 110.)

Über dem platten, öden Lande liegt dichter, schwerer Nebel, der die Aussicht hindert und die Vorstellung einer grenzenlosen Ebene wie am Ufer des Aralsees hervorruft. Doch jenseits der grauen Mauern des Dorfes Schudsche scheinen die weißen Wattebäuschchen des feuchten Nebels sich in Bewegung zu setzen und nach dem Araxestal hinunterzurollen.

Eine Strecke weiter, wo der schmale, mit Schutt bedeckte Weg in die Talmündung von Derediz hineinführt, ballen sich vor uns wieder dichte Nebelmassen zusammen; wir nähern uns ihnen und sind bald von ihrer kellerkühlen Luft umgeben. Wieder geht es über die russische Straße, die jetzt an den Seiten eine Steinfütterung hat, makadamisiert ist und unter kleinen, gewölbten, steinernen Brücken auch den kleinsten Wasserläufen Abfluß gewährt. Die immer schlechter werdende persische Straße folgt dem Grunde der Erosionsrinne, die mit Geröll und Steinblöcken dicht bedeckt ist und zwischen niedrigen Bergen hindurchführt.

Die neue Straße ist nach den gemachten Erfahrungen 2 und 3 Meter über dem Talgrunde fest aufgemauert worden und hat eine so gleichmäßige Steigung wie eine Eisenbahnstrecke. Das Stationshaus von Derediz, ebenfalls ein russisches Gebäude, ist so fest und widerstandsfähig gebaut, daß man den Eisenbahnwartesaal, den es einst enthalten wird, jetzt schon ahnt.

Es geht ziemlich geschwind vorwärts. Der Kutscher knallt mit der Peitsche, pfeift, schnalzt mit der Zunge und schreit die Pferde unaufhörlich an, und wenn die auf Eseln entgegenkommenden Armenier nicht so vernünftig sind, nach der Seite hin auszuweichen, fährt er gerade auf sie los. Es hatte dies einmal die Folge, daß ein solcher Herr samt seinem vierbeinigen Kollegen sich zwischen zweien unserer Pferde in die Zügel verwickelte und zwischen ihren Hufen Kopf stand. Glücklicherweise konnte der Kutscher die Pferde noch halten, so daß der Mann nicht überfahren wurde. Scheltend und drohend blieb der Unglücksmensch mit seinen Reisegefährten noch auf der Straße stehen, als wir uns schon in schnellem Trab von der so schmählich überrumpelten Gesellschaft entfernten.

Das Tal wird offener, und über weich abgerundete Hügel gelangen wir auf mehr plateauartige Höhen, wo wir immer noch von Zeit zu Zeit die neue Straße kreuzen, während der Nebel sich wieder verdichtet und uns die Aussicht nimmt. Hier oben liegt das Dörfchen Ariandebi, das Stein- und Fachwerkhäuser hat, auf deren platten Dächern, ebenso wie in den Kurdendörfern des Wilajets Erzerum, Heuschober stehen, und das auch ein Karawanserai besitzt, ein graues, viereckiges, gemauertes Gebäude mit einem Portal, gemauerten Wandbänken in der Vorhalle und darüber mit einem »Balachaneh«, eigentlich »Oberhaus«, einem Balkon mit geschlossenen Fenstern. Ariandebi ist ein »Mänsil«, eine Station oder Posthalterei; hier werden Pferde und Kutscher gewechselt.

In dem offenen, flachgewellten Lande, das auf allen Seiten niedrige Gebirge umgeben, liegen das Dorf Kara-bulak und das viereckige Karawanserai Schah Abbasi, dessen Mauern von gebrannten Ziegelsteinen auf einem Sockel großer quadratischer Blöcke aus rotem Sandstein ruhen. In der Mitte der Fassade erhebt sich ein ehemals prachtvolles »Pischtak«, ein spitzbogiges Portal, dessen Frontseite blaue Fayencen zieren, die teilweise schon herausgefallen sind, und das auf beiden Seiten vier runde, in die Mauer eingebaute Türme flankieren. Das Kawechaneh des Dorfes Alatschi liegt unmittelbar an der Fahrstraße, wo schöne Weidenbäume, die durch kleine Kanäle bewässert werden, seine Tische und Bänke beschatten. Dagegen bleibt Kara-teppe in bedeutender Entfernung von der Landstraße, die sich in immer hügeliger werdendem Terrain zwischen grünen, grauen, roten und violetten, öden, abgerundeten und kahlen Bergen hinschlängelt. Der Tatar auf dem Bocke fährt im Galopp die Hügel hinunter und nimmt auf den heftigen Stoß, den der Wagen auf dem Grunde der Bachbetten erhält, nicht die geringste Rücksicht. Mit selbstzufriedener, ernster Miene sitzt mein junger Fuhrmann auf dem Bock und singt so wunderschön, daß ihm selbst die Tränen in die Augen treten.

Auf einer Brücke mit vier gewölbten Bogen überschreiten wir eine Schlucht, dann läuft die Straße breit und gut längs der Telegraphenstangen hin. Im Südwesten erhebt sich ein Schneekamm am Nordufer des Urmiasees, und vor uns sehen wir Marand immer deutlicher. Wir fahren eine Gasse hinauf, die zuzeiten auch einem Flüßchen als Bett dient, und halten vor der Tür eines vornehmen Hauses – es ist das Ziel der heutigen Reise.