|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Mirza weckt mich eine ganze Weile vor Sonnenaufgang, während draußen noch die letzten Schatten der Nacht brüten und das Innere des Zeltes dunkel und frostkalt ist. Ich habe zwar wenig Lust, das warme Nest meines Bettes zu verlassen, aber das angezündete Licht, das meiner wartende warme Waschwasser und die knisternde Glut des Mangals, die die starre Nachtkälte aus meiner lustigen Schlafkammer vertreibt, führen mich schnell in die Wirklichkeit zurück. Während ich mich ankleide, wird es hell, und noch ehe die Zeltleinwand zurückgeschlagen wird, sehe ich an der Beleuchtung, daß es heute ein warmer Tag werden wird; hell und klar scheint es durch die Zeltleinwand, und es geht kein Wind.

Es war auch schön und bezaubernd, am Morgen des 24. Januar ins Freie hinauszutreten. Die matt gelbgrauen Saxaule mit ihren weichen, herabhängenden Zweigen wurden von der Sonne stark beleuchtet und hoben sich grell gegen ihre eigenen, langgezogenen, scharfen Schatten ab, die den weiß bereiften Erdboden mit ihren dunkelblauen Bändern überspannten. Nicht das geringste kleine Wölkchen schwebt über der Erde; dem Himmel fehlt allerdings die intensiv blaue Farbe des Himmels der Mittelmeerländer, aber er ist doch in seiner matten Bläue rein und klar. Die ausgezackten Kämme der Gebirge stehen scharf gezeichnet da und zeigen sich in ganz anderer Beleuchtung als gestern im Lichte der untergehenden Sonne. Die westlichen Berge, deren Einzelheiten gestern beim Sonnenuntergang von Schatten verschlungen wurden, baden sich jetzt im Morgenlicht, während der Kuh-i-tscheft eine geschlossene Silhouette unter der aufgehenden Sonne bildet. Die Berge bei Tschupunun sind noch so weit von uns entfernt, daß sie nur in leichten, miteinander verschmelzenden Farbentönen hervortreten, und doch sind sie das Ziel unserer heutigen Wanderung. Inschallah! In der frühen, beinahe horizontalen Beleuchtung zeigen sich die Formen der Sanddünen ganz in ihrem eleganten Relief und ihren feinmodellierten Kuppen und energisch geschwungenen Kämmen, Flügeln und Abhängen. Schärfere Schatten füllen die Lücken zwischen den Dünen aus, und über der Fläche der Sandwüste, deren regelmäßige Struktur eine Arbeit der Winde ist, erhebt sich im Norden der Kuh-i-nigu.

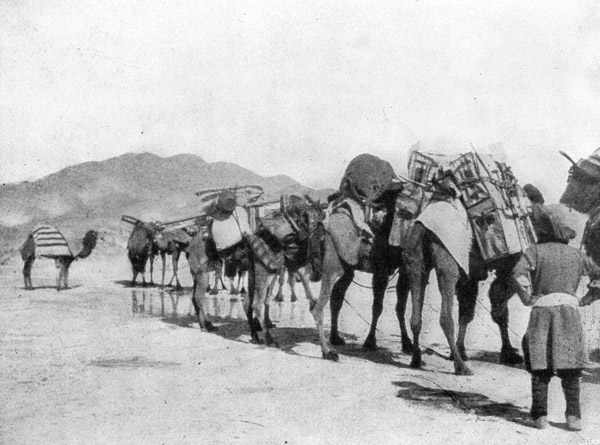

Obgleich wir hier umgeben sind von lauter Wüsten, Flugsand und den kümmerlichen Ruinen ehemaliger Kettengebirge, die noch eigensinnig gegen die zerstörenden Kräfte der Atmosphärilien ankämpfen, ist die Landschaft dennoch erhebend und heiter, und das helle, windstille Winterwetter war gerade so, wie ich es im Innern Persiens erwartet hatte. Wir brachen zur gewöhnlichen Stunde und in gewöhnlicher Zugordnung auf. Von dem nordnordöstlichen Vorsprung des Nigugebirges sollen es nur 4 Farsach nach Dschandak sein. Wenn man aber diese Berge von Sand sieht, die sich in dieser Richtung angehäuft haben, so freut man sich, daß man nicht gezwungen ist, die Kamele sich dort anstrengen zu lassen, und statt dessen auf dem bequemen, festen Pfade ziehen kann, der nach dem Dorfe Tschupunun führt, wenn er auch einige Farsach länger ist. Von unsern dreizehn Kamelen sind zwei recht angegriffen; trotzdem sie nur leichte Lasten tragen, schleppen sie sich mühsam vorwärts und lassen sich von den vor ihnen gehenden Kamelen, an deren Packsätteln ihr Halfterstrick festgebunden ist, soviel wie möglich ziehen. Die übrigen dagegen sind in bestem Zustand und scheinen noch ziemliche Strapazen ertragen zu können.

In dem starken, fast blendenden Morgenlicht schreiten unsere Wüstenschiffe sicher und majestätisch wie immer auf ihrem Wege nach Osten dahin (Abb. 74). Das Leitkamel, einer unserer größten, stärksten Hengste, sieht aus, als ob es die Menschen aufs tiefste verachte. Keiner braucht es am Halfterstrick zu führen; Habibullah hat die Leine über den Hals des Kamels gelegt und geht hinter ihm her. Es hat also niemand vor sich, folgt aber dem Pfade so treu wie ein Straßenbahnwagen den Schienen, ohne sich umzusehen und ohne das geringste Interesse an allem, was hinter ihm vorgeht. Nur manchmal dreht es den Kopf langsam und feierlich und regelrecht horizontal ein wenig seitwärts und mustert mit souverän gleichgültigem Blick aus seinen großen, braunen Augen das öde Land, das sich nach allen Seiten hin erstreckt und das trotz aller seiner Endlosigkeit für seinen ruhigen, gemessenen Schritt nur ein kleiner Bissen zu sein scheint. Es ist gar nicht hochnäsig darüber, daß es an der Spitze des Zuges geht, denn es erscheint ihm als die natürlichste Sache der Welt, daß gerade es vorangeht und die Karawane still und ruhig nach der Gegend von Tschupunun führt. Es hört an dem taktfesten Klange der Glocken, daß die andern ihm folgen. Bleibt aber der Zug stehen, weil eine Last herabzugleiten droht, und hören die Glocken dann auf zu läuten, so bleibt auch das Leitkamel stehen, wendet langsam den Kopf, verläßt den Pfad und geht zum nächsten Steppengrasbüschel, um zu fressen. Wenn die Ursache der Verzögerung beseitigt ist, braucht Habibullah das Kamel nur ein paar Schritte am Strick zu führen, bis von neuem die gewöhnliche Marschmelodie erklingt; dann tut es wieder allein seine Pflicht, und man hört wieder schwach durch das Glockenspiel hindurch das huschende, tastende, durch Sand und Kies gleitende Auftreten der weichen Fußschwielen.

74. Weiter nach Osten. (S. 293.)

Schon beim Lager lag eine Schlammfläche, deren gelbe Tonscheibe in polygonale Schollen zersprungen war; sie hatte sich durch das vom Kuh-i-tscheft kommende Regenwasser gebildet. Eine Strecke weiter benutzen wir eine zweite, die viel größer ist und an Glätte mit der Eisdecke eines gefrorenen Sees wetteifert. Sie bietet uns eine Bahn, die so bequem ist wie eine Asphaltstraße. Dann folgt eine ganze Reihe solch ebener Flächen, die uns verraten, daß wir uns tatsächlich in einer Depression befinden, die ohne sie dem Auge unerkennbar bliebe. Sicherlich hebt sich der Boden von hier aus südwärts nach dem Fuße der Berge von Tscheft und nordwärts nach dem Fuße des Nigugebirges hin. Wenn es in jenen regnet, schwemmt das abfließende Wasser den Schlamm mit herab und lagert ihn auf dem Grunde der Depression ab, die sich dadurch im Laufe der Zeiten langsam hebt. In einem seichten Schlammbett stand noch ein 2 Quadratmeter großer Wasserpfuhl, auf dem nach den 5,7 Grad Kälte der letzten Nacht eine dünne Eishaut lag. Alle meine Leute lagen natürlich sofort auf dem Bauche – an frischem Wasser mit Eis stolz vorbeizuschreiten, war ja unmöglich; das bißchen, was blieb, wurde zweien der Kamele und Newenk überlassen.

Als wir den halben Weg hinter uns haben, taucht im Ostsüdosten ein neues, ziemlich schneereiches Bergmassiv auf; es heißt Kuh-i-hidscher und auch wohl Kuh-i-basio, nach den Dörfern Hidscher und Basto an seinem Fuße, die 8 und 9 Farsach von uns entfernt liegen.

Die Straße entfernt sich jetzt ein wenig von dem großen, zusammenhängenden Sandgürtel und dem Streifen der Saxaule, aber einer seiner Vorsprünge oder Ausläufer zwingt uns, nach Südosten abzubiegen. Wir schneiden diesen kleinen Vorsprung an einer Stelle ab, wo er nur schmal ist, und lassen rechts eine Sandhalbinsel liegen, deren 10–12 Meter hohe Dünen so gut wie völlig vegetationslos sind. Dieser beinahe isolierte Dünenkomplex ist recht eigentümlich; die verschiedenen Dünen haben nur auf dem Kamm eine kleine, nach Süden steil abstürzende Leiste, sind aber sonst ohne erkennbare Ordnung orientiert, entschieden ein Spielzeug der Launen wechselnder Winde. Es erscheint uns sonderbar, daß der Sand gerade auf diesem Flecke haltmacht und sich hoch anhäuft, während wir so lange an seinem Rande entlang gezogen sind, ohne irgendwelche Vorsprünge zu passieren. Dies kann nur daran liegen, daß gerade hier sich eine Abzweigung der südlichen Berge bis in die unmittelbare Nachbarschaft des Südvorsprungs hinzieht, und dieser Bergarm verursacht sicherlich einen Windwirbel, der den Flugsand zum Niederfallen zwingt. Mittels zweier kleiner Stiele oder Landengen ist diese Dünenansammlung an dem großen Sande im Norden befestigt; die erste Landenge war 200 Meter breit und bestand nur aus kleinen, freistehenden Einzeldünen, die scharf abgegrenzt waren und wie aufgestellte Modelle und Klötze auf dem harten Untergründe standen. Ihre Höhe betrug nur 3–4 Meter. Die zweite Landenge gleicht der ersten, ist aber schmaler. Zwischen beiden entsteht auf diese Weise eine wirkliche Lagune sandfreien Bodens, und in ihrer Mitte ist man auf allen Seiten von Dünen umgeben. Warum das Erdreich gerade an dieser Stelle sandfrei ist, läßt sich schwer sagen; vielleicht ist die Ursache in der Ablenkung zu suchen, die der Wind durch das benachbarte Gebirge erfährt.

Um 1 Uhr sind es 12 Grad Wärme, und da uns die Sonne ins Gesicht scheint, finden wir es glutheiß, um so mehr, als es völlig windstill ist. Die Kamele, die von Teheran her in ihren dicken Winterpelzen stecken und sie noch nicht verloren haben, sind wirklich zu bedauern. Allerdings kann man sich noch nicht auf das Wetter verlassen, und die Nächte sind recht kalt; wenn wir im Ernst warmes Frühlingswetter erhalten, wird die Wolle den Kamelen schon schnell genug ausfallen. Die Perser sagen, es werde noch drei Monate kalt bleiben; aber mir scheint, als faßten sie diese »Kälte« nur als einen Gegensatz zu der großen Sommerhitze auf, die die Wüsten in Glutöfen verwandelt.

Wir sind um einen südlichen Zipfel des großen Sandes herumgezogen, nachdem wir von Alem an die schönste Gelegenheit gehabt haben, der Südgrenze der Sandwüste, die ich auf dem ganzen Wege in meiner Karte verzeichnet habe, genau folgen zu können. Über ihre Ausdehnung nach Norden hin habe ich einstweilen bloß ungewisse Angaben erhalten, hoffe aber, in kurzer Frist selbst die Gegend zu erblicken, wo die Sandwüste in die Kewir übergeht.

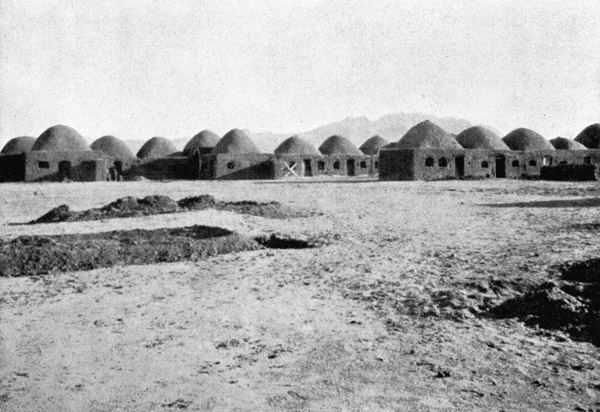

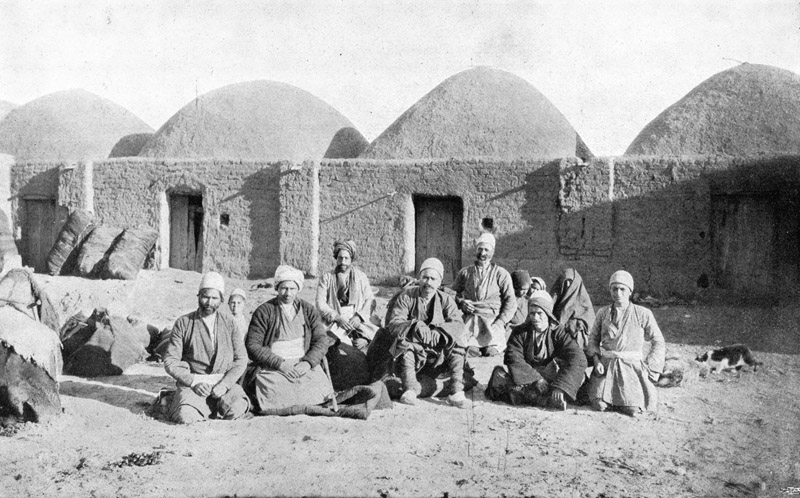

Hin und wieder ziehen wir über eine kleine Düne oder eine ebene Schlammfläche und lassen nach kurzer Rast (Abb. 75) rechts zwei niedrige Hügel hinter uns. Endlich taucht das Dorf Tschupunun am Ostrande eines ebenen Lehmbodens auf. Tschupunun gehört zu demselben Typus wie Kerim Chan und Alem; alle Häuser mit zwei Ausnahmen sind aneinandergebaut, und die vereinigte Häuserreihe trägt eine Reihe aus Lehm hergestellter Kuppeln (Abb. 76, 77). Die Dorfbewohner (Abb. 78) liefen herbei und betrachteten uns mit größter Verwunderung, als wir unmittelbar auf der Ostseite des Dorfes unser Lager Nr. 17 aufschlugen. Aber ihre Scheu war bald verschwunden, als Kerbelai Madali ihnen erzählte, daß wir auch Alem besucht hätten, ohne den Leuten dort das Geringste zuleide zu tun, und daß wir alle Lebensmittel, die sie uns überlassen könnten, bar und gut bezahlen würden. Bald kamen sie denn auch mit zwei kürzlich geschossenen Gazellen an, wodurch sie bewiesen, daß sie geschicktere Schützen waren als meine Kosaken, und ich ersah daraus, daß sie teilweise vom Ertrag ihrer Jagd lebten. Auch Stroh und Baumwollsaat wollten sie uns verkaufen. Während ich im Sitzen ein Panorama des Kuh-i-nigu zeichnete, kam ein alter Mann zu mir herangehinkt, erzählte mir, daß er schon seit vierzig Jahren krank sei, und fragte mich, ob ich ihm nicht helfen könne. Ich hatte allerdings auf dieser Reise eine Apotheke bei mir, die mir Burroughs, Wellcome & Co. in London geschenkt hatten, aber daß eine so lange Krankheit sich durch ihre Mittel kurieren ließe, wäre doch zuviel verlangt gewesen. Der Alte erhielt anstatt der Medizin einige Kran und fühlte sich augenscheinlich auf der Stelle wiederhergestellt.

Tschupunun erhält sein Berieselungswasser durch einen Kanat, dessen unterirdischen Lauf eine Reihe kleiner Erdhügel anzeigt. Das Wasser wird nach einem Teiche geleitet, in dem ein wenig Schilf wächst, und von dem Teich aus verbreitet es sich in offenen Kanälen über die Felder. Am Abend, als das Stimmengewirr und das Schwatzen im Lager verstummt war, hörte ich das Wasser über kleine Schwellen und Wehre rieseln, ein ebenso ungewöhnlicher wie lieblicher Ton in diesem ausgetrockneten Lande.

75. Kurze Rast. (S. 295.)

76. Lehmhäuser in Tschupunun. (S. 296.)

77. Am Teich von Tschupunun. (S. 296.)

78. Die neugierigen Dörfler. (S. 296.)

Wir hatten heute 26 Kilometer und gestern 33 Kilometer zurückgelegt; es war daher nur recht und billig, daß die Kamele sich den ganzen 25. Januar in Tschupunun ausruhen durften. Auch an diesem Tag war das Wetter wieder herrlich, und nur einige leichte Wolken schwebten über den Himmel hin. Zuerst besichtigte ich die Kamele, die während der Rasttage ganz besonders gepflegt und verzogen werden. Gestriegelt und gebürstet werden sie täglich, aber nun werden ihnen ihre Packsättel ganz abgenommen, und sie werden nur mit Filzdecken, die zwei Löcher für die Höcker haben, zugedeckt. Zeigt sich irgendwo auf dem Rücken eine Neigung zum Wundwerden, so wird die empfindliche Stelle gewaschen und bepflastert und an der ihr entsprechenden Stelle des Packsattels eine Aushöhlung gemacht, damit er nicht mehr drücken und scheuern kann.

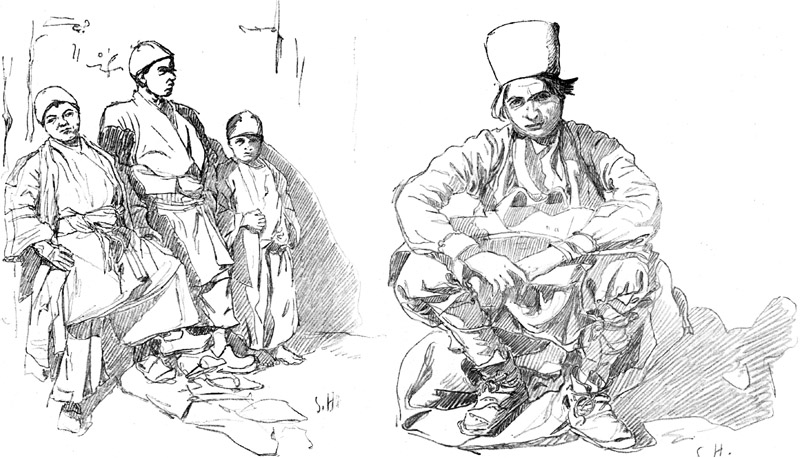

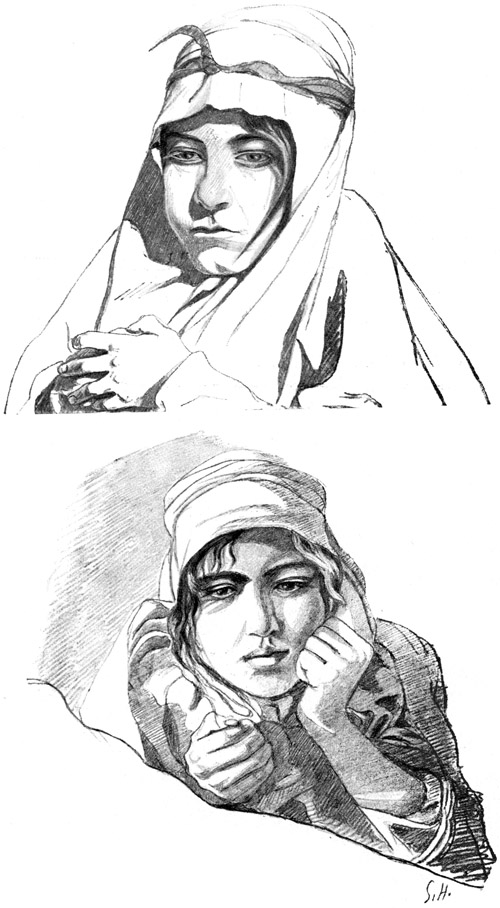

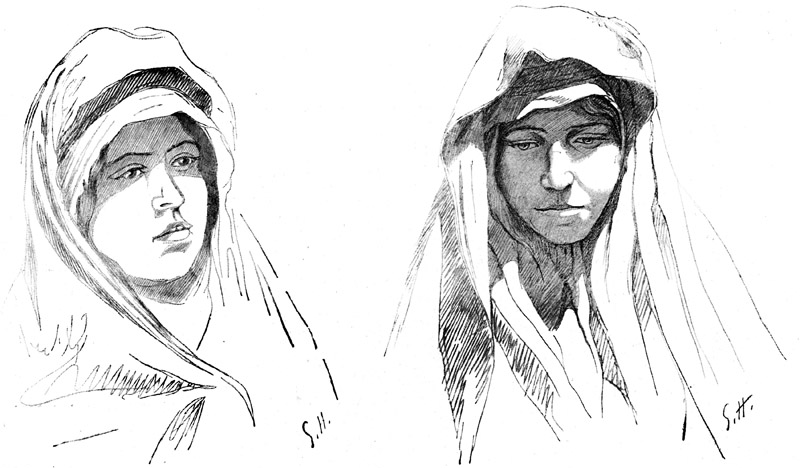

Dann spazierte ich, das Skizzenbuch unter dem Arm, nach dem offenen Platze des Dorfes, wo ich mich niederließ und bald diesen, bald jenen aufforderte, mir Modell zu stehen. Die Männer lassen sich nicht lange bitten; sie sitzen gewöhnlich auch ganz still und stumm, ergriffen von dem Ernste des Augenblicks und lebhaft überzeugt, daß etwas außerordentlich Wichtiges vor sich gehe (Abb. 79, 80). Schwieriger ist es mit den Damen, die alle möglichen Bedenken haben, mir überhaupt zu sitzen (Abb. 81–84). Gehen sie endlich darauf ein, nachdem ich ihnen ein »Anum«, ein Trinkgeld, versprochen habe, so lassen sie sich ebenso schwer dazu bewegen, ihren Schleier wenigstens so weit zu lüften, daß man ihr Gesicht sehen kann. Wenn dann der Vater, Gatte oder Bruder, der über die Modell sitzende Schöne zu gebieten hat, ihr mit einem energischen Ruck den Schleier wegzieht, wird sie ängstlich und verlegen und schämt sich sehr, so ganz gegen ihren Willen den Blicken aller und besonders denen eines Heiden preisgegeben zu sein. Sie schlägt die Augen nieder und betrachtet ihre im Schoße ruhenden Hände, sie schneuzt sich und dreht sich um und sitzt keinen Augenblick still. Hat sie außerdem noch ein schreiendes Kind auf dem Schoße, so wird die Situation dadurch keineswegs verbessert, denn dann nimmt sie sich, durch das Brüllen des kleinen Untiers veranlaßt, obendrein noch allerlei Freiheiten heraus, die mit den Pflichten eines weiblichen Modells durchaus nicht übereinstimmen.

79. 80. Hoffnungsvolle Jugend in Tschupunun. (S. 297.)

Zeichnungen des Verfassers.

81. 82. Junge Mädchen. (S. 297.)

Zeichnungen des Verfassers.

83. 84. Bewohnerinnen der Wüste. (S. 297.)

Zeichnungen des Verfassers.

Sie sind alles andere als hübsch, und vergebens spähe ich in dem uns umgebenden Kreise von Gafferinnen und Schwätzerinnen nach einem ansprechenden Gesicht umher, nach einer schönen Träumerin, die wie eine Verkörperung der Wehmut und der Sehnsucht der Wüste dasteht, oder nach einer Tochter der Einöde, die niedlich und anmutig ist wie die Frühlingsblumen der Steppe. Statt dessen sind ihre Züge grob und ihr Teint schlecht und ungleichmäßig; sie können den Jahren nach jung sein, sehen aber dennoch alt und runzlig aus, und oft tragen sie Spuren und Narben der schwarzen Pocken und anderer entstellenden Krankheiten. Kaum ein Funken Feuer verbirgt sich in ihren Augen; der Mund ist ausdruckslos, die Lippen sehr fleischig, die Nase dick und stillos, und das glatte, strähnige Haar umrahmt das Gesicht nicht mit verschönernden Locken. Das Ganze ist obendrein in ein gar zu provisorisches Bündel häßlicher Tücher und Schale gewickelt, die früher einmal bunt gewesen sein mögen, jetzt aber in einer neutralen Eintracht gedämpfter, schmutziger, verblaßter Farben zusammenschmelzen. Das Hauptkleidungsstück ist ein Tuch, das die ganze weibliche Gestalt umhüllt und auch noch als Schleier über den Kopf geschlagen wird; darunter tragen sie noch ein Kopftuch.

Die Männer tragen einen Kaftan, der bis an die Knie reicht und aus groben, blauen Baumwollstoffen angefertigt wird; sie haben einen schmutzigweißen Gürtel um den Leib, weite Beinkleider, grobe, bunte Strümpfe oder noch öfter überhaupt keine Strümpfe, plumpe, hellgelbe Schuhe und auf dem Scheitel eine »Kullah«, eine schwarze Lammfellmütze, wenn ihre Mittel ihnen diesen Luxus erlauben, sonst ein Scheitelkäppchen von gepreßtem weißem Filz. Der ganze Anzug ist verblichen, zerlumpt und geflickt; rote Lappen näht man ganz ungeniert mit grobem Zwirn auf die Löcher blauer Röcke, die sich mit der Abnutzung und dem Alter nach untenhin in Fransen und Fetzen auflösen.

Mittlerweile erhalte ich einen flüchtigen Begriff von ihren täglichen Beschäftigungen. Die Weiber wickeln und drehen Garn auf dem »Tscharch«, dem Spinnrocken; sie backen Brot auf einem umgekehrten Tonkruge, unter dem sich glühende Kohlen befinden; sie flicken Kleider, lullen ihre ganz kleinen Kinder ein oder spielen mit den größeren, und suchen sich gegenseitig das Ungeziefer aus den Haaren – eine lohnende Jagd, bei der dem Wild keineswegs die Gefahr gänzlicher Ausrottung droht. Ein Tag gleicht hier dem andern, und sie müssen ein sehr langweiliges Leben führen; aber sie kennen nichts Besseres, vermissen also auch nichts und sehen ihre Söhne zu Kamelhirten und Ackerbauern, zu Vorkämpfern des Lebens am Rande der Wüste heranwachsen.

Die Männer widmen den größten Teil ihrer Zeit den Kamelen, die morgens nach den Weideplätzen hinausgeführt und gegen Abend wieder heimgetrieben werden, wenn sie nicht so weit draußen auf der Steppe grasen, daß ihre Hirten bei ihnen lagern. Im Dorfe arbeiten sie an dem Kanat, halten seinen Lauf sauber und sorgen dafür, daß der »Haus« oder Teich das richtige Niveau hat, dessen es zur gleichmäßigen Verteilung des Wassers an die einzelnen Felder bedarf. Auf diesen sieht man jetzt schon einen grünen Schimmer, die sprießende Saat, das Leben und eine Lebensbedingung, die aus Ahrimans dürrer Erde hervorgezaubert wird, sobald das kostbare, spärliche Wasser mit ihr in Berührung kommt.

Man baut hier Weizen und Gerste, Zwiebeln, Gemüse, Rübenfrüchte usw. und Baumwolle, letztere in solcher Menge, daß sie nach Anarek »verschifft« werden kann. Gerade als wir ankamen, sollten einige mit Baumwollballen beladene Kamele dorthin ziehen. Daher konnten wir auch unsern Vorrat an »Pämbädaneh« oder, wie sie die Baumwollsaat hier nennen, »Pämbätuk« erneuern. In Gegenden, wo Saxaule und Tamarisken wachsen, legt man auch Meiler, »Maden«, an, um Holzkohlen zu gewinnen, die zu einem Toman für die Kamellast verkauft werden.

Tschupunun besteht aus zehn Häusern und Haushalten mit im ganzen 50 Einwohnern. In der Gestalt und an dem Platze, an dem wir das Dorf jetzt antreffen, ist es erst zwei Jahre alt (es wurde 1903 erbaut); das alte Tschupunun lag, wie man mir sagte, einen halben Farsach weiter nach Süden, eine Angabe, die mit der russischen Karte von Persien übereinstimmt.

Das Dorf besitzt 300 Kamele und 500 Schafe; die letztem weiden in den Bergen hinter Anarek. Es gibt hier auch ein halbes Dutzend Esel, Tiere, die wir lange nicht gesehen haben, aber wir befinden uns ja auch in den Wüsteneien, wo nur Kamele und Dromedare gedeihen. Prinz Sil-i-Sultan, der Bruder des Schahs, hat einen Obersekretär oder »Munschi-baschi«, der Herr des Dorfes ist und die 200 Toman einsteckt, die es jährlich einbringt; die Bewohner sind also tatsächlich seine Leibeigenen und arbeiten wie solche, um dem kargen Erdreich die Saaten abzuringen, von deren Ertrag der Munschi-baschi, vermutlich ein verweichlichter Genußmensch, flott leben und sich einen Harem und andere Annehmlichkeiten leisten kann.

Die Häuser, richtiger die Lehmhütten sind, wie schon gesagt, alle aneinandergebaut und gleichen aus der Ferne einem Karawanserai. Diese Bauart ist durch das Klima bedingt; sie ist auch ohne Zweifel die praktischste, die man sich in einer Gegend wie dieser denken kann. Wenn jede Hütte frei dastände, wäre sie dem Winde und dem Flugsande vielmehr ausgesetzt, würde von allen Seiten her durch die Sommersonne durchhitzt und durch die Winterkälte durchkältet; dadurch aber, daß sie einen Komplex bilden, können die Bewohner es leichter mit Wind und Wetter aufnehmen und sich besser gegen beide schützen. Das Innere der Hütten ist sehr einfach, ärmlich und schmutzig; von Reinlichkeit haben sie hier ebensowenig einen Begriff wie die meisten andern asiatischen Völker.

Von der Lebensbedingung und Pulsader des Dorfes, seinem Kanat, erzählte man mir, daß er aus zwei Brunnen komme. Von beiden Brunnen wird ein Kanal abgeleitet, und diese beiden Kanäle vereinigen sich bei dem alten Tschupunun und fließen dann in einem Arme nach dem jetzigen Dorfe weiter. Die bei Alt-Tschupunun beginnende Kanalstrecke war vor zwei Jahren fertig geworden, nachdem man sechs Monate daran gearbeitet hatte. Man beschrieb mir die Art und Weise der Anlegung des unterirdischen Kanals genau wie in Kerim Chan und sagte ebenfalls, daß man erst Versuchsbrunnen grabe und das Wasser gewissermaßen nach der Seite hin locke, wohin man es haben wolle, daß man dann in einer langen, abgesteckten Reihe einen Brunnen nach dem andern grabe und den Boden dieser Brunnen mit dem unterirdischen Gang verbinde, dessen Wölbungen teilweise aus getrockneten Ziegeln aufgeführt würden, damit sie nicht einstürzten; der Kanal sei ungefähr einen Meter hoch und ebenso breit, und seine Herstellung erfordere natürlich viel Mühe und Sorgfalt. Der Fremde ist erstaunt, solche feine, schwierige Arbeiten durch Persiens schlaffes, indolentes Volk ausgeführt zu sehen; aber Not kennt kein Gebot, und wollen die Menschen überhaupt leben, so müssen sie auch die Schwierigkeiten bekämpfen, die die Natur ihnen bereitet. In diesem Kampfe ums Dasein entwickeln sich auch ihre Sinne und ihr Scharfsinn gerade nach der Richtung hin, die die notwendigste ist. Sie sehen, ob der Boden einer bestimmten Gegend sich zum Feldbau eignet, ob das Gelände sich langsam und gleichmäßig dorthin abdacht und ob es in der Gegend, wo »das Haupt« des Kanals gegraben werden soll, auch Wasser gibt. Erst nachdem sie sich überzeugt haben, daß alle diese Bedingungen erfüllt sind, machen sie sich daran, eine neue Ansiedlung in der Art wie Tschupunun zu gründen. Im Gegensatz zu Alem soll Tschupunun nicht auf die Niederschläge angewiesen sein. Doch, ob es regnet oder nicht, der Kanal versiegt nicht, denn er ist ein Abfluß des »Erdwassers«, das stets vorhanden ist.

Die Leute von Tschupunun haben weite Wege zurückzulegen, wenn sie ihre Nachbarn besuchen wollen; Aschin, Alem, Anarek und Abbasabad sind die nächsten Orte. Aber das Dorf ist deshalb keineswegs isoliert, denn Wege von und nach diesen Ortschaften führen über Tschupunun. Nach Anarek sind es 16 Farsach, nach Jezd rechnet man 40 Farsach. Nach der Oase Tebbes kommt man über die Brunnen und Quellen: Haus-i-werbend, Ab-i-germ, Mehredschun, Haus-i-mirza, Tscha-medschi, Dari, Dschaffaru, Chormau und Schur-ab.

Es erregt im Dorfe ein gewisses Interesse, wenn eine weitgereiste Karawane auf ihrem Wege vor seinen Toren haltmacht, um so mehr, wenn es sich um die Karawane eines europäischen Reisenden handelt. Sie bringt ja stets einen frischen Luftzug aus der Außenwelt jenseits der Grenzen der Wüsten mit und bildet eine Abwechslung in dem einförmigen Leben.

Die Umgebungen von Tschupunun sind nicht ohne malerischen Reiz. Über der Wüste und ihrer nächsten Nachbarschaft schwebt stets ein Anflug feierlicher Stimmung. Besonders ansprechend waren die roten Hügel im Norden und Nordosten. Als die Sonne sank, flammten sie in so übersättigter Intensität auf, daß ich an rotglühendes Eisen denken mußte. Gleich einer unendlich langen Schnur schlängelt sich der Weg nach Tebbes ostwärts über diesen von der Sonne verbrannten und ausgedörrten Boden hin. Ich hätte ihn mit Zeitersparnis einschlagen können, wenn ich mir nicht vorgenommen gehabt hätte, erst noch Dschandak zu besuchen.

Im Süden rollt sich eine neue Gebirgswelt vor uns auf, deren im Südosten emporragende Berge eine achtbare Höhe haben und die wie eine mächtige Anschwellung jenes Teiles des Landes hervortreten. In derselben Richtung wechseln Teile der Sandwüste mit Steppenboden ab (Panorama III, Abb. 2).

Der aus rotem, dichtem Kalkstein bestehende Hügel im Süden des Dorfes bildet einen nach Süden konkaven Bogen, in dessen Rahmen sich eine kleine ebene Schlammfläche ausbreitet, die eine so gleichmäßig glatte Oberfläche hat, daß sie in der Sonne wie Eis glänzt. Da wo der Kalk auf dem Kamme des Landrückens bloßliegt und Wind und Wetter direkt ausgesetzt ist, haben diese in ihm Figuren ausgeschliffen, die bis in die kleinste Einzelheit den »Ripplemarks«, der feinen Kräuselung, gleichen, die der Wind auf Wasserflächen und Sandfeldern hervorruft und die die Wellenbewegung auf dem Sandboden eines Sees erzeugt. Man sieht daraus, daß die Härte des Materials keine Rolle spielt; ein blanker Seespiegel kräuselt sich unter dem Winde in einer Sekunde; es dauert Jahrhunderte, bis dasselbe feine Muster in dem harten Steine ausgeschliffen ist.

In den Wüsteneien und auf den Steppen um Tschupunun herum gab es viele Gazellen, und die drei frischgeschossenen Exemplare, die wir gekauft hatten, versahen uns zwei Tagereisen weit mit vortrefflichem »Kebab«. Wildesel dagegen gibt es nicht; im Gebirge, wo Felsentauben häufig sind, kommen auch Füchse und Wölfe vor. Über dem Teiche summten Moskitos, die auch unsern Zelten in recht zudringlicher Weise Besuche abstatteten. Es ist kein Wunder, daß sie so weit in die Wüste hineingehen; sobald dort nur ein Fleckchen offenen Wassers ist, kommen sie mit den Menschen und Tieren dorthin.

Bei Tschupunun steht ein roter kristallinischer Kalkstein an, der Versteinerungen einschließt. Die absolute Höhe beträgt 904 Meter.