|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

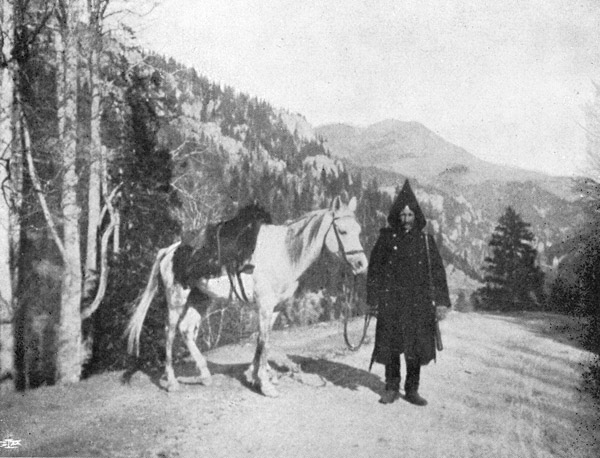

Die Straße von Erzerum nach Bajaset gilt der kurdischen Räuberhorden wegen als sehr unsicher; Nazim Pascha hatte aus diesem Grund meine Eskorte von zwei auf sechs Mann verstärkt. Einer der sechs war Anführer der Kavalkade und folgte meiner Droschke mit vier Reitern, während der sechste das Gepäck begleitete, eine Verteilung, die eher auf eine Ehrenwache als auf eine Sicherheitswache schließen ließ! In Hassan-kale wurde das Geleite zum erstenmal gewechselt, und der Kommandant wollte die Zahl auf acht erhöhen, eine Liebenswürdigkeit, die ich mir verbat. Meine fahrende und reitende Gesellschaft (Abb. 16) wurde nun so eingeteilt, daß je ein Reiter einen Lastwagen begleitete, zwei vor meiner Droschke und zwei hinter ihr ritten. Sie hatten prachtvolle Pferde, von denen einige Paßgänger sind, die den Reiter auch dann, wenn es in raschem Tempo vorwärtsgeht, nicht im geringsten heben. Herr Srabian hatte mich noch davor gewarnt, mich je aus dem Gesichtskreise meiner Eskorte zu entfernen. Einen Mann wenigstens müsse ich immer bei mir haben, denn in diesen Gegenden könne man nie sicher sein.

16. türkischer Soldat. (S. 61.)

In Erzerum findet man viel bessere Pferde als an der Küste; das Land um die Stadt herum ist schon von alters her wegen seiner guten Pferde bekannt, die noch heute in den Nachbarländern sehr gesucht sind. Die neun Pferde, die ich jetzt hatte, waren in jeder Beziehung vorzüglich, besonders die beiden Apfelschimmel, die meine Droschke zogen und den Weg nach Emerakom spielend zurücklegten. Als meine drei Dreigespanne mit den drei Wagen und meine drei Paar Reiter stampfend und rasselnd auf der harten Straße dahinzogen, muß das Ganze ein stolzer, festlicher Anblick gewesen sein. Ich photographierte auch die ganze Gesellschaft auf mindestens zwölf Platten, aber leider wurde mir gerade dieses Dutzend durch die Erschütterung, der mein ganzes Gepäck später auf einer wilden Fahrt in Persien ausgesetzt war, total ruiniert. Ein Kinematographenfilm glückte dafür um so besser.

Nachdem die Tagereise durch die Ruhestunden in Hassan-kale in zwei Hälften geteilt worden war, fuhr ich nach Osten weiter. Rechts haben wir in einiger Entfernung das breite, seichte Flußbett des Kale-su. Dörfer, Menschen und Gehöfte sieht man nicht, nur dann und wann werdende Schafherden mit ihren Hirten; das Land sieht verwüstet und verlassen aus.

Endlich erreichen wir das Dorf Köpri-köi mit seinem einsamen Friedhof. Gerade an der Stelle, wo sich der Kale-su und der Vingör vereinigen, um den Aras oder Araxes zu bilden, dessen Flußbett zum großen Teil die Grenze zwischen Persien und Kaukasien ist und der sich in der Bai von Kisil-agatsch in das Kaspische Meer ergießt, führt der Weg über die monumentale alte Brücke, die aus sechs persischen Spitzbogen auf fünf Pfeilern besteht. Sie ist ein wirkliches Kunstwerk in ihrem Stile, ein Andenken an eine glücklichere oder wenigstens reichere Zeit dieses jetzt so armen Landes, wo heute erbärmliche Lehmhütten und Fachwerkhäuser das Einzige sind, was die Baukunst zu leisten vermag. Die Brücke soll aus der Zeit des Theodosius stammen. Wenn man auf ihrem höchsten Bogen steht und den vereinigten Fluß sich nordostwärts dahinschlängeln sieht, um bald in Kaukasien einzutreten, dann kann man sich denken, welch großartigen Anblick die wilden, trüben Wassermassen darbieten müssen, wenn sie sich während der Frühlingsschneeschmelze mit zornigem Tosen in schäumenden Kaskaden zwischen den Brückenpfeilern durchpressen.

Eine Weile folgen wir dem rechten Ufer des Flusses, entfernen uns dann aber immer mehr von ihm und fahren über eine wellenförmige Ebene. Vor uns schimmert lange ein Schneegipfel, der zum Aghri-dagh gehört. Gerade als die Sonne unter dem Horizont verschwand, holten die Soldaten und der Kutscher ihre Zigaretten aus der Tasche und wurden munter und gesprächig. Schnell ging es auf der letzten Strecke vorwärts, denn jetzt hinderte sie ja nichts mehr daran, sich sofort bei der Ankunft vor den Schüsseln des Iftar niederzulassen.

Es war schon halbdunkel, als wir in ein Dorf einfuhren und vor dem Wirtshause hielten, wo mir ein Loch mit festgestampftem Erdfußboden, kahlen Lehmwänden und einer Bedenken erregenden hölzernen Bettstelle mit einer mehr als zweideutig aussehenden Matratze zur Verfügung gestellt wurde. Jetzt war es nicht mehr zu bezweifeln, daß ich die Gegenden, in denen europäischer Komfort bekannt war, hinter mir zurückgelassen hatte und mich mit jeder Tagereise immer tiefer in das reine, unverfälschte Asien einbohrte.

Am 21. November ging es nach Osten weiter. Der Weg ist gut und fest, aber über die zugefrorenen Wasserläufe führen jetzt keine Brücken mehr. Nach und nach wird das Land wieder hügeliger; es geht hinauf und hinunter über unzählige Hügel und kleine Erosionsrinnen. Wir fahren einer Talmündung entgegen, die uns wie ein offenstehendes Portal entgegengähnt. Das Tal heißt Deli-baba-boghasi und hat seinen Namen von dem Dorfe Deli-baba, wohin ein Bewässerungskanal führt. »Boghas« bedeutet Hals oder Hohlweg; das Tal ist eng und liegt zwischen schroffen, niedrigen Bergwänden eingeklemmt. Dreimal müssen wir über seinen Bach hinüber, und in einer Erweiterung machen wir halt, damit die Pferde sich verschnaufen und aus den mitgenommenen Futtersäcken Gerste erhalten können.

Die Rast war dazu bestimmt, die Pferde Kräfte zu der schlechten Strecke sammeln zu lassen, die unser weiter droben im Tale wartete, wo man immerfort auf und ab fährt, bald auf den steilen Abhängen, bald durch enge Täler. Der Weg ist gewöhnlich so schmal, daß es absolut unmöglich wäre, an einem entgegenkommenden Fuhrwerk vorbeizufahren. An einigen Stellen, besonders in Biegungen oder da, wo die Erosionsarbeit der Bäche die Straße unterminiert hat, sind die Außenräder immer drauf und dran, über den Wegrand hinauszugehen, und ich muß mich, um die Droschke zu retten, auf den Wagentritt der innern Seite stellen und so das Gleichgewicht halten. Der Abstand vom Talgrund ist freilich sehr unbedeutend, aber dennoch würde man gründlich plattgedrückt dort unten liegen, wenn man den steilen Hang hinabstürzte. Ein wenig weiter oben ist der Weg gänzlich zerstört, wahrscheinlich schon von der Frühlingsflut fortgespült; wir fahren deshalb in dem kiesigen Bett des Baches und folgen allen seinen Windungen. Es geht stark bergauf, und die Pferde haben schwere Arbeit; manchmal sitzt eine Radachse an einem Steinblock fest, manchmal ist der Hohlweg so eng, daß der Kutscher scharf aufpassen muß, um nicht zwischen den Bergwänden festzufahren. Hier und da liegt Eis über dem Bach; es wird von den Rädern zerschnitten und zersplittert und hindert am Vorwärtskommen. Wir schaukeln, wiegen und klappern in langsamem, mühsamem Schritt aufwärts.

Später öffnet sich das Tal, aber die Steigung ist noch immer steil. Das Land ist öde und leer, man erblickt weder Wanderer, noch Karren oder Karawanen. Mein Kutscher Schakir macht die ganz richtige Bemerkung, daß zwischen dieser Straße und der von Erzerum nach Tarabusun (Trapezund) ein himmelweiter Unterschied sei. Diese ist aber auch von französischen Ingenieuren angelegt, während sich um die Straße nach Bajaset, wie bei allen andern asiatischen Landstraßen, kein Mensch bekümmert.

Hier und dort lassen Hirten ihre Schafherden auf den spärlich mit Gras bewachsenen Hügeln weiden. Wir sind in einem Teil Armeniens, der von Kurden bewohnt wird, die größtenteils von Viehzucht leben. Regelmäßig wie ein Vulkan erhebt sich der Kegel des Tadsch-dagh ganz in der Nähe des Passes, der das Flußgebiet des Aras von dem des östlichen Euphrat trennt. Ein einsamer Fuchs spürte dort oben umher; er muß wohl gewußt haben, daß die Flinten der Kavalleristen nicht gefährlich sind, denn er nahm vor den drei fehlgehenden Schüssen, die der On-baschi, der »Anführer von zehn Mann« und Befehlshaber der Eskorte, ihm zuschickte, nicht Reißaus.

Es beginnt dämmerig zu werden; aber Schakir sagt, das Dorf für das Nachtquartier sei ganz in der Nähe; es wird auch schon von zwei schmutzigen türkischen Soldaten angekündigt, die mit Gewehr bei Fuß auf dem Gipfel eines Hügels stehen. Sie schultern das Gewehr, als ich vorbeifahre, und sobald diese imposante Ehrenbezeigung pflichtschuldigst ausgeführt worden ist, laufen sie wie der Wind davon und eilen nach dem Dorfe hinab, um meine Ankunft zu melden. Als wir zwischen den äußersten Hütten von Dajar einfahren, steht schon eine Menge Männer, Frauen und Kinder da und gafft. Auf verwickelten Pfaden zwischen zerstreutliegenden Höfen hindurch gelangten wir nach der Dorfherberge, deren mehr als schlechtes Gastzimmer in aller Eile durch ein Kaminfeuer erwärmt wird. Das Feuerungsmaterial besteht aus Dung, der in Fladen zusammengepreßt und in gewaltigen, bienenkorbartigen Haufen aufgetürmt vor jeder Hütte zu sehen ist. Um es zum Brennen zu bringen, zündet man erst ein Bündel dürrer Steppenpflanzen an, auf das die Fladen zu liegen kommen.

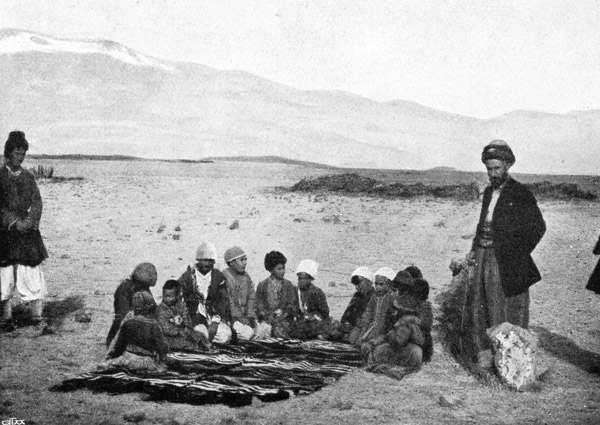

Die niedrigen, grauen und armseligen Hütten des Dorfes Dajar sind aus Steinen und an der Sonne getrocknetem Lehm gebaut und mit platten Dächern versehen. Die Bevölkerung besteht ausschließlich aus Kurden (Abb. 17, 18); wenn man sie nach dem Namen des Landes fragt, antworten sie »Kurdistan«; sie sprechen jedoch auch türkisch. Der Kaimakam des Ortes residiert in der Festung Toprak-kale oder Alaschgerd, die ein wenig nordöstlich liegt.

17. Kurden. (S. 65.)

18. Kurdische Kinder. (S. 65.)

Die Eskorte und die Kutscher machten es sich in einer Stallhütte am andern Ende des Dorfes bequem, aber Schakir, der auch mein Koch ist, mußte in der Herberge wohnen. Er und Suleiman, der Wirt, leisteten mir am Abend Gesellschaft; der letztere erzählte uns Abenteuer, die er und seine Freunde mit Räubern und Wegelagerern kurdischen Stammes erlebt hatten. Vor zwei Jahren war Suleimans Bruder zwischen Dajar und Toprak-kale von einer dreißig Mann starken Räuberbande überfallen und erschlagen worden. Der Sitte gemäß hatte Suleiman dann die Witwe seines Bruders geheiratet und war jetzt Vater eines Knaben.

Hier kehrten der On-baschi und zwei Kavalleristen wieder um; sie wurden durch zwei Reiter der Hamidiémiliz ersetzt, leibhaftige Banditen in bunter Tracht mit nachlässig um den Kopf geschlungenen Binden. Um ½7 Uhr fuhren wir weiter. Der ehrliche Suleiman, der auch der »Müdür« des Dorfes ist, erhielt zwei blanke Silbermedschidieh (7½ Mark) für seine Dienste. In zahlreichen Windungen schlängelt sich die Straße nach dem kleinen, flachen Passe Tahir-dagh hinauf, wo nur ein paar dünne Schneefelder den Boden bedecken. Ich habe, wie Schakir sagt, Glück gehabt; gewöhnlich ist es in dieser Jahreszeit, die für Wagen zu vorgeschritten und für Schlitten noch zu früh ist, beinahe unmöglich, hier durchzukommen. Später im Winter liegt der Schnee auf dem Tahir-dagh oft meterhoch.

Vom Paßsattel geht es in eine Einsenkung hinunter und dann wieder nach einem neuen Paß hinauf, der ungefähr dieselbe Höhe hat. Aus seiner Ostseite begegneten wir einer aus 315 Kamelen bestehenden persischen Karawane, die mit ihren vielen Abteilungen anderthalb Kilometer der Straße anfüllte. Alle Führer waren Aserbeidschanis, die tatarisch sprachen und denselben Typus und dieselbe Tracht hatten wie die Tataren in Baku.

Im Südosten erheben sich vor uns die schneebedeckten Höhen des Ala-dagh, als wir die jähen, lebensgefährlichen Abhänge hinabrumpeln. Jeden Augenblick läuft man Gefahr umzuwerfen, und einer meiner Reiter geht zu Fuß, um ständig zur Hand zu sein und zu helfen, den Wagen im Gleichgewicht zu halten. Wir brauchten anderthalb Stunden, um zu einem leidlich guten Wege hinabzugelangen, wo jedoch die Federn der Droschke in dem Geröll und zwischen Steinblöcken sehr viel aushalten mußten.

Beim Dorfe Kuraldi erfreut das Auge ein halbes Dutzend Weidenbäume, ein ungewöhnlicher Anblick auf dieser öden Hochebene. Die Heuschober dominieren; sie sind viel höher als die Häuser und die Dunghaufen. Durch hölzerne Röhren wird das Kanalwasser nach einigen Mühlen geleitet. Hierzulande sieht man gar keine Fesse; statt ihrer werden wie in Persien Lammfellmützen getragen und graue Filzkappen, die wie eine umgekehrte Schöpfkelle aussehen, oder auch einfach eine Binde um die Stirn gewunden. Die Kurden gehen in zerlumpten, malerischen Gewändern, ein abgeblaßter Widerschein ehemals frischer Farben, unter denen Blau und Rot vorherrschen. Hemd, Weste, Jacke, weite weiße Beinkleider – das ist alles; Strümpfe trägt man im allgemeinen nicht. Die Frauen sind gewöhnlich verschleiert, aber die auf dem Feld arbeitenden Frauen der ländlichen Bevölkerung lassen ihr Gesicht unbedeckt.

Endlich zeigt sich das große Dorf Kara-kilisse, »die schwarze Kirche«, nach einer hier einst vorhandenen armenischen Kirche so genannt. Jetzt soll das Dorf 3000 Einwohner haben, Türken, Kurden und eine kleine Anzahl Armenier. Es ist der Mittelpunkt der kurdischen Miliz der Gegend und hat eine ziemlich große Garnison zur Bewachung der russischen Grenze. Höflich und zuvorkommend wie immer, stellten sich die Honoratioren von Kara-kilisse, der Kommandant, der Kaimakam und der Polizeimeister, bei mir ein; der französisch sprechende Kommandant erzählte mir, daß er früher dem Fürsten Ferdinand von Bulgarien attachiert gewesen sei. Das einzige Schlafzimmer des Gasthauses war scheußlicher als gewöhnlich; um dorthin zu gelangen, mußte man durch den »großen Saal« des Kawechanehs gehen, der sich in der Dämmerung bis auf den letzten Platz mit lärmenden, verdächtig aussehenden Gästen füllte.

Hinter Kara-kilisse überschreiten wir am 23. November den bedeutenden Fluß Tschor-su und fahren eine Strecke weit auf einem vorzüglichen Weg, der hin und wieder sogar einen Anlauf zu Entwässerungsgräben nimmt; aber die Freude hat bald ein Ende. Auf einer Straße zu fahren, die zu bodenlosem Schlamm aufgeweicht ist, gehört nicht zu den Annehmlichkeiten; aber wenn es noch etwas Unangenehmeres gibt, so ist es dann, wenn dieser Schlamm steinhart gefroren ist. Dies war heute der Fall, da wir noch um 7 Uhr 4,4 Grad Kälte hatten. Wie Stücke und Scheiben harten Fladenbrotes liegen die Lehmschollen an den Seiten der Wagengleise, so wie das letzte Fuhrwerk sie aufgeworfen hat.

Zwischen niedrigen, leicht beschneiten Bergen steigen wir langsam in dem breiten, schwach gewellten Tal an und lassen den Murad-su in einiger Entfernung zur Rechten. Rasselnd und knarrend zieht unsere Gesellschaft schwer und mühsam an den Dörfern am Fuße des Schneekammes des Sinek-dagh vorbei. Der Verkehr hat aufgehört, alles ist leer und verlassen; es ist, als seien feindliche Heere verwüstend durch diese Gegenden gezogen.

Unaufhörlich machen wir lange Bogen feldeinwärts, um von dem im Laufe des Tages aufgeweichten Schlamm der Straße verschont zu bleiben. Dann geht es über den Murad-su, der jetzt etwa 10 Kubikmeter Wasser in der Sekunde führen mochte; im Frühling soll er zu einem mächtigen Flusse anschwellen. Das Tal wird enger, die Straße zieht sich oft unmittelbar am Rande der Erosionsterrasse hin, und ich hielt mich bereit, sofort aus dem Wagen zu springen, wenn der weiche Boden den äußern Rädern nachgeben sollte. Hinter dem Dorfe Taschli-tschai, dessen Bewohner iranischer Herkunft sind, wird der Weg geradezu phantastisch schlecht, denn inmitten eines unergründlichen Schlammbreis liegen die Steinblöcke so dicht, daß es unmöglich ist, ihnen auszuweichen. Man balanciert im Sitzen hin und her, um die Stöße und Rucke zu parieren, und wundert sich darüber, daß die Wagen dies aushalten, daß die Federn nicht springen und wir nicht umgeworfen werden.

Im Dorf Alighur standen unverschleierte Frauen gaffend in den Haustüren, als wir vorbeifuhren. Bei dem armenischen Dorfe Ütsch-kilisse führt eine alte persische Brücke in zwei Bogen über einen Fluß. Im Süden zeigt sich der Ala-dagh, ein schneebedeckter Kamm mit drei kleinen flachen Gipfeln. Hier entspringt die eigentliche Quelle des Euphrat, der Murad-su, in 2750 Meter Höhe.