|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Die Reise, zu der ich jetzt von Teheran aufzubrechen im Begriffe stand, hatte nie eine Entdeckungsreise sein sollen; denn die Teile Irans, die ich zu durchqueren beabsichtigte, waren schon ziemlich genau bekannt. Es existieren davon bereits detaillierte Karten, die besonders von englischen und russischen Reisenden aufgenommen worden sind. Ja, schon im grauen Altertum haben Welteroberer das Land mit unübersehbaren Heeren durchzogen, und vor mehr als 600 Jahren hat der große Venezianer Marco Polo seine Schritte nach Ostpersiens Wüstengegenden gelenkt. Aber ich hatte trotzdem diesen Weg gewählt, um mit eigenen Augen ein Gebiet Persiens zu sehen, das ich noch nicht kannte, und ich betrachtete die ganze Reise eigentlich nur als eine Geographielektion. Im fernen Osten aber, in der großen Wüste, sollte ich dennoch zufällig Gebiete durchkreuzen, die früher nie von Europäern besucht waren.

Hinsichtlich der Länge des Weges handelte es sich durchaus nicht um eine Bagatelle, denn die Entfernung von Teheran nach Nuschki ist mit ihren 2400 Kilometern ebenso lang als der Weg zwischen Stockholm und Palermo oder zwischen Warschau und Madrid. Es galt daher, auf alle Fälle eine Karawane auszurüsten, welche die Einsamkeit langer Wege aushalten und die Wüste durchziehen konnte, ohne allzusehr auf die Dörfer am Wüstenrande angewiesen zu sein.

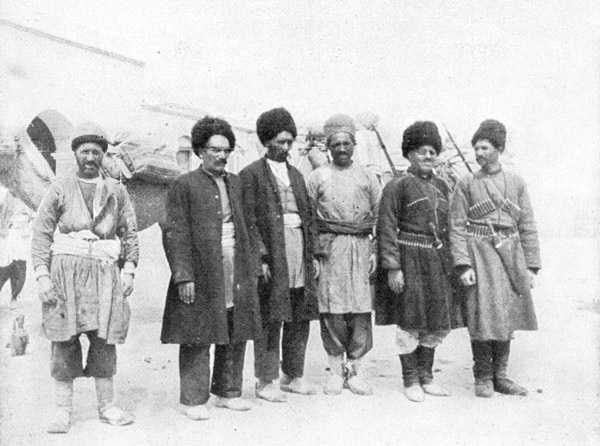

Zunächst möchte ich meine Diener vorstellen (Abb. 40). Mirza Abdul Razul war ein fünfunddreißigjähriger Mann, der eine Frau und zwei Kinder in Teheran zurückließ und dessen eigentliche Aufgabe es war, als mein Sekretär zu fungieren; da er sich aber auch als ein tüchtiger Koch erwies, dauerte es nicht lange, bis er die Küche und das Servieren übernehmen mußte. Das Wort »Mirza« bedeutet einen »des Lesens und Schreibens kundigen Mann«, wenn es vor dem Namen steht, aber »Prinz«, wenn es dem Namen folgt. Mein Mirza, wie er kurz genannt wurde, war ein stiller, wortkarger Mann, der seine Obliegenheiten redlich und pünktlich besorgte. Er hatte noch keine weiten Reisen gemacht, und das freie Leben in der Wildnis gewährte ihm unbeschreiblichen Genuß.

Awul Kasim war gleichfalls aus Teheran; er war 40 Jahre alt und verheiratet; er hatte Bagdad und Kerbela, Nedschef und Basra, Buschehr, Schiras und Isfahan, Rescht und Tabris besucht, war also in seinem Vaterland weit herumgekommen. Er war ein hochgewachsener, schwarzbärtiger Mann und sah wie ein leibhaftiger Räuberhauptmann aus, aber er hatte von mehreren Engländern gute Zeugnisse und erwies sich schon von Anfang an als reisegewandt, aufgeweckt und arbeitsam. Allerdings war er mit meiner Kasse nicht geizig und war sehr erfinderisch, sobald es sich darum handelte, sich Lebensmittel auszudenken, die er und seine Kameraden in der Wüste verspeisen sollten; aber ich ließ es hingehen und dachte, es werde jedenfalls das Beste sein, wenn sie sich selber damit versehen dürften.

Zur Wartung der Kamele wurden drei Leute angestellt. Der Erste unter ihnen war Meschedi Abbas, auch Kerbelai Abbas genannt, weil er sowohl das Grab des Iman Riza als auch das Husseins besucht hatte; es trägt dies dem Besucher einen Titel ein, der dem »Hadschi« der Mekkapilger entspricht. Er war ein Tatare aus Tabris und konnte kein Wort Persisch. Als berufsmäßiger Karawanenführer war er weitgereist; unter anderm war er auch zweimal in Trapezund gewesen. Er liebte die Kamele, pflegte sie aufs liebevollste und war ein prächtiger, tüchtiger und zuverlässiger Mensch.

Dann kam der siebenundzwanzigjährige Gulam Hussein aus dem westlichen Chur, der in dieser Stadt Frau und Kinder hatte; er war unzählige Male in Chorassan herumgereist und hatte Tebbes und Jezd, Aschabad und Asterabad besucht. Auch er war mir ein vortrefflicher Diener; immer war er lustig und vergnügt und bei all seiner anstrengenden Arbeit stets zufrieden.

Habibullah aus Mähabad bei Isfahan war 35 Jahre alt und schon ziemlich weit gereist oder richtiger gewandert, da die Karawanenleute beinahe immer zu Fuß gehen. Er tat in jeder Weise seine Pflicht, geriet aber oft mit den andern in Streit.

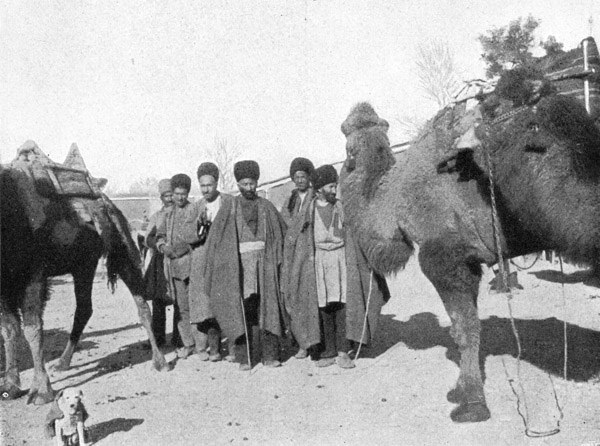

Schließlich stelle ich die beiden Kosaken vor (Abb. 40 und 42). Abbas Kuli Bek war »Wekilbaschi« oder Unteroffizier mit Kommando über sechzig Kosaken; er war in Teheran geboren, 35 Jahre alt und verheiratet; er hatte Nasr-eddin Schah nach Tabris und Mesched begleitet. Unter seinem Kommando stand Hussein Ali Bek; er war 26 Jahre alt, aber schon Witwer, da seine Frau an der Cholera gestorben war; er war nur in Rescht gewesen. Die beiden Kosaken waren in ihrer Treue und Zuverlässigkeit unübertrefflich; sie beteiligten sich an allen gröberen Arbeiten, die eigentlich Sache der andern waren, z. B. an dem Beladen der Kamele, dem Herrichten des Lagers, dem Aufschlagen der Zelte usw. Mit den Karawanenleuten lebten sie auf bestem Fuß und ließen einige von ihnen in ihrem großen Zelte schlafen. Nur die drei Kamelwärter schliefen, wie sie gewohnt waren, unter freiem Himmel neben ihren Schutzbefohlenen, um stets zur Hand zu sein, wenn die Tiere etwas brauchten. Alle meine Diener erhielten einen Monatslohn Vorschuß, damit ihre Familien nicht ohne Geldmittel zurückblieben.

40. Meine Diener. (S. 158.) Von links nach rechts:

Meschedi Abbas, Mirza, Awul Kasim, Gulam Hussein, Hussein Ali Bek und Abbas Kuli Bek.

42. Meine persischen Kosaken und Gulam Hussein. (S. 159.)

Wir waren also im ganzen 8 Mann, und acht Münder sollten täglich aus den Kamellasten gesättigt werden, bis wir nach Tebbes gelangten, wo wir unsere Vorräte erneuern konnten. Die Wasserfrage war ein etwas schwieriges Problem. Ich hatte mich nicht für irgendeine bestimmte Linie auf der Karte entschieden; aber es konnte ja sein, daß wir in Salz- oder Sandwüsten gerieten, wo süßes Wasser eine Seltenheit sein würde. Unter solchen Verhältnissen mußten wir darauf vorbereitet sein, Wasser mitnehmen zu können. Mein erster Gedanke war, Eisenzisternen, wie ich sie einst in der Wüste Takla-makan benutzt hatte, anfertigen zu lassen; nachher beschloß ich aber, nur vier Paar Schaflederschläuche mit auf die Reise zu nehmen und außerdem vier Paar großer »Mäschk«, kalblederne Wassersäcke, wie man sie benutzt, um Wasser vom Brunnen zu holen oder im Sommer Gärten und Wege zu besprengen.

Während Herr und Frau Hybennet so freundlich waren, alle nötigen Einkäufe an Konserven, Obstmarmeladen, Tee, Kaffee usw. zu machen, besorgte die übrige Verproviantierung einer der Diener der englischen Gesandtschaft, ein gewisser Rahim, den mir Herr Grant Duff zur Verfügung stellte und der nach Rücksprache mit Awul Kasim unermüdlich war, alles unumgänglich Notwendige herbeizuschaffen. Auf einem der Höfe der Gesandtschaft, wo sich die Leute aufhielten, wurde das Gepäck aufgestapelt; es nahm nach und nach ganz beunruhigende Dimensionen an. Ich führe nur das Wichtigste der eingekauften Sachen flüchtig an: für mich ein paar warme Filzstiefel, einen »Pustin« oder Schaffellpelz turkestanischer Art, Leuchter mit Glasschirmen, Waschschüssel und Kanne, Stearinkerzen und Zündhölzer; ferner zum allgemeinen Besten zwei »Mangals«, eiserne Becken für glühende Kohlen mit den dazugehörigen Feuerzangen, zwei große Säcke mit Holzkohlen, um die Zelte zu heizen und die Lagerfeuer in Brand zu bringen, eiserne Pflöcke zum Aufschlagen der Zelte, eiserne Bratspieße, um »Kebab« über der Glut zu rösten. Mehl und Reis wurden in Säcken aufbewahrt, der übrige Proviant, Zucker, Tee, Gewürze, Zwiebeln, getrocknetes Gemüse und Dörrobst, Sirup, Honig, Brot usw. in hölzernen Kisten mitgenommen, und alle die Gefäße, die wir täglich brauchten, wurden in Kurtschinen oder Doppeltaschen gepackt. Außerdem kauften wir neue Packsättel, Decken und Halftern für die Kamele, Karawanenglocken und Schellen, bunte Garnquasten, Wollbällchen und Gehänge, womit einige der Tiere geschmückt werden sollten – ich weiß wirklich nicht mehr, was sonst noch alles.

Alle Männer wurden vor der Abreise vom Kopf bis zum Fuß neu eingekleidet und nahmen ihre Habseligkeiten in Kurtschinen mit. Bald bildete das Gepäck tüchtige Lasten, obgleich der große Vorrat an »Pämbädaneh« oder Baumwollsaat noch gar nicht dabei war, den wir kaufen mußten, um die Kamele in Gegenden, wo keine Pflanzen wachsen, zu ernähren; dazu eignet sich Baumwollsaat besser als die üblichen Mehlklöße, da man zum Anrühren dieser Wasser braucht und wir gerade an Wasser voraussichtlich Mangel leiden würden. Als alles fertig war, hatten wir außerordentlich schwere Lasten. Mit solchen konnte man von den Kamelen nicht mehr als 3 oder 4 Farsach im Tag, also etwa 20 Kilometer, verlangen. Wir rechneten daher einen Monat auf den Marsch nach der Oase Tebbes – die Entfernung wurde auf 100 Farsach veranschlagt. Doch bevor wir dort eintrafen und unsere Vorräte ergänzen konnten, mußten die ursprünglichen Kamellasten bedeutend zusammen geschrumpft sein. Am Siah-kuh am Rande der Wüste wollten wir einen geeigneten Führer aufzutreiben suchen, und auf dem Wege von Tebbes nach Seïstan waren die Entfernungen, wie behauptet wurde, zwischen den einzelnen Brunnen nicht sehr groß.

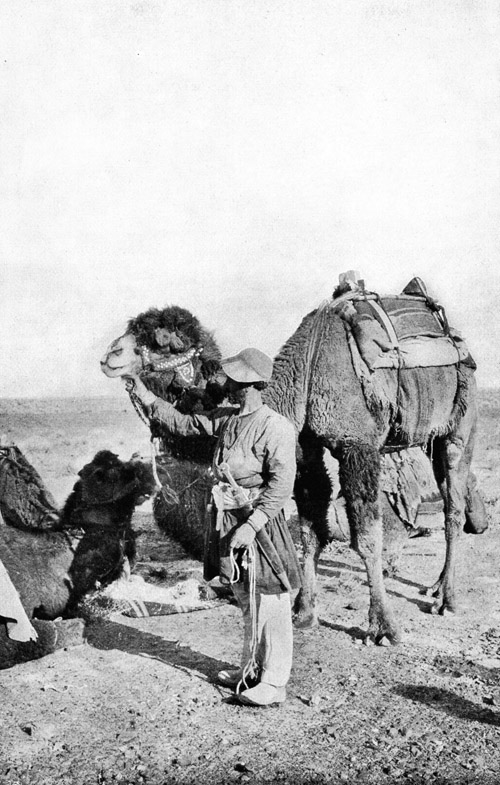

Obgleich ich mich in einem Brennpunkte befand, wo mehrere große Karawanenwege zusammenlaufen und einander kreuzen, war es durchaus nicht leicht, Kamele zu erhalten. Generalkonsul Houtum-Schindler und der persische Diener der britischen Gesandtschaft ließen sich keine Mühe verdrießen, und Tataren wie Perser führten uns täglich lange Reihen Kamele vor (Abb. 41). Doch sie stellten entweder unmögliche Preisforderungen, oder die Tiere waren schlecht und erschöpft und sahen mir nicht danach aus, daß sie eine längere Wüstenreise überleben würden. Gerade wie beim Pferdehandel muß man beim Einkaufen der Kamele scharf aufpassen, daß man nicht angeschmiert wird. Eines Abends stellte sich auf dem Hofe der Gesandtschaft ein Kaufmann ein, der für die beiden schönen Kamele, die er mitgebracht hatte, 40 und 35 Toman forderte. Der Preis war mäßig, aber glücklicherweise ging ich auf das Drängen des Mannes nicht gleich ein, sondern bat ihn, am nächsten Morgen wiederzukommen. Als dann den beiden Tieren die Packsättel abgenommen wurden, stellte es sich heraus, daß ihre Rücken sich zwischen den beiden Höckern in schauderhaftem Zustand befanden; die Haut war vollständig fortgescheuert, das Fleisch lag bloß und verbreitete einen widerlichen Geruch. Die Kamele waren nicht 10 Toman das Stück wert, und mit einem resignierten Lächeln über das Mißglücken seiner List verschwand der Händler mit seinem Eigentum vom Schauplatz.

41. Beim Kamelhandel in Teheran. (S. 161.)

Schließlich erschienen drei Tataren aus Tabris mit fünfzig prächtigen Kamelen. Wir hatten durch das in Persien übliche Spionieren und Auskundschaften erfahren, daß diese Tataren ihre Tiere aus irgendeinem Grunde verkaufen mußten. Ich hatte den Tierarzt der Gesandtschaft, einen Hindu, und meine eigenen Leute als Ratgeber, und unter den fünfzig wurden die besten vierzehn ausgesucht – diese Anzahl brauchte ich für mein Gepäck. Fünf von den vierzehn waren wahre Riesen, schöne, herrliche Tiere, und auch die neun andern waren in ausgezeichneter Verfassung, vollkommen fehlerfrei und ohne irgendwelche Gebrechen. Die Brunstzeit war da; sie waren infolgedessen bissig und leicht gereizt, weiße Schaumflocken hingen an ihren weichen Lippen, sie knirschten mit den Zähnen, rollten mit den Augen und stießen einen dumpfen, gurgelnden Laut aus. Für alle vierzehn bezahlte ich 975 Toman oder 3400 Mark, einen hohen Preis; doch die größten waren auch je 100 Toman wert.

Nun aber gehörten sie mir, und während der paar Tage vor dem Aufbruch war es mir ein Vergnügen, sie auf dem Hofe zu besuchen und zuzusehen, wie ein Heubündel nach dem andern verschwand, und mir zu sagen, daß sie jetzt zu den bevorstehenden Strapazen und vielleicht auch zu einer Fastenzeit in öden Wüstengegenden Kräfte sammelten. Abbas konnte ich es ansehen, daß er sich nie glücklicher gefühlt hatte als jetzt, da er wie ein guter Hausgeist unter seinen jungen Schützlingen einherging und für sie sorgte. Es machte ihn besonders froh, daß er unter ihnen zwei gewaltige Turkmenen wiederfand, mit denen er vor zwei Jahren auf der großen Heerstraße durch Chorassan gezogen war. Die Herren der britischen Gesandtschaft kamen der Reihe nach, um meine vierbeinigen Reisegefährten zu bewundern, und auch Frau Grant Duff erwies ihnen die Ehre, wobei sie mich, zwischen den Höckern des größten der ganzen Gesellschaft thronend, photographierte.

Der Silvesterabend 1905 wurde in Teheran gründlich gefeiert. Nach einem letzten gemütlichen Mittagessen bei Herrn und Frau Grant Duff begab ich mich nach dem Hause der französischen. Gesandtschaft, wo Graf d'Apchier alle in Teheran wohnenden Franzosen versammelt hatte und wo die Anwesenden zu den Klängen bekannter Melodien im Tanze leicht und weich durch die vornehmen Säle schwebten. Als die Mitternachtsstunde schlug, bat der Graf um Gehör, und während die Gäste sich mit erhobenen Champagnergläsern um ihn sammelten, wünschte er in der schönen Sprache seiner Heimat mit beredten Worten jedem der Anwesenden und ganz Frankreich im fernen Westen ein glückliches neues Jahr. Es war ein gelungenes Fest, ebenso glänzend wie der Weihnachtsball, den Grant Duffs vor einigen Tagen der englischen Kolonie gegeben hatten. Und dann beteiligte ich mich noch während der Stunden nach Mitternacht an der Silvesterfeier des Grafen Rex, wobei mir der Wirt in schwedischem Punsch zutrank und mir eine glückliche Reise wünschte.

Es war also ein recht anstrengender Neujahrsabend, um so mehr, als ich schon den größten Teil des Tages dazu benutzt hatte, bei meinen Freunden Abschiedsbesuche zu machen, und nach der Heimkehr von dem letzten nächtlichen Feste noch packen mußte. Aber ich war am Neujahrsmorgen 1906 doch schon früh auf, besichtigte die Lasten, die paarweise zum Ausladen bereitstanden, sah, wie die Kamele beladen wurden, und war zugegen, als sie, aneinander gebunden, beim Klange der Glocken in drei Abteilungen abzogen, um durch die Straßen nach dem Tore Schah Abdul Azim zu marschieren. Nach einem letzten Lunch bei Grant Duffs dankte ich meinen Wirten für ihre großartige Gastfreundschaft und stieg gerade in dem Augenblick, als es Neujahrsbesuche zu hageln begann, in die große Kutsche, die ich bis Weramin gemietet hatte und deren vier Pferde mich durch Teherans Straßen schnell davonführten.

Von Bettlern verfolgt, rollte der Wagen aufs offene Land hinaus. Links bleibt ein kleiner Gebirgskomplex liegen, nach dessen Kohlengruben eine Schmalspurbahn führt, rechts verschwindet die Grabmoschee Schah Abdul Azims mit den Mausoleen der kadscharischen Schahs. Banal und jammervoll restauriert erhebt sich vor uns der einst so herrliche Turm in Rhagae (Rhages), jener uralten Stadt, die bereits im Buche Tobias erwähnt wird und die Dschingis-Chan im Anfang des 13. Jahrhunderts verwüstete.

Dann wird das Land gelber, öder und einförmiger, und die tadellose Straße führt zwischen verfallenen Lehmhütten und Mauern hin. Husseinabad ist ein Dorf, das dem Schah-e-Saltaneh gehört, einem der Söhne des Schahs. Nachdem auch Taghiabad hinter uns liegt, gelangen wir nach kaum zweistündiger Fahrt nach Firuzabad, wo die Karawane sich schon in einem Garten niedergelassen hat. Mirza hatte mein neues Zelt so gemütlich, wie nur irgend möglich, eingerichtet; das Zeltbett stand an der Hinterwand, zwei Kisten dienten als Tisch, und zwischen dem Bett und den Zeltstangen war ein Teppich aufgehängt. Draußen lagen die Kamele im Kreise und fraßen, und einige Filzdecken schützten das aufgestapelte Gepäck vor dem in leichten Flocken fallenden Schnee. Wir stellten eine Nachtwache auf, da die Gegend, wie man uns gesagt hatte, durch Diebe unsicher gemacht wurde. Firuzabad liegt 989 Meter über dem Meer.

So kurz diese Tagereise auch gewesen, erschien sie mir dennoch bedeutungsvoll, denn sie war mein erster definitiver Schritt der Wüste entgegen. Ich hatte einen letzten Vorposten der Zivilisation auf längere Zeit hinter mir zurückgelassen. Allerdings hatte ich in Teheran eine angenehme Zeit verlebt; die Tage waren mir dort so schnell vergangen und hatten auch allerlei Sorgen mit sich gebracht. Jetzt aber hatte ich endlich alle zeitvergeudenden, neuen Bande abgestreift, und nun lagen die Freiheit und die große Einsamkeit in der Tiefe der Wüsten vor mir. Ich begann einen neuen Band meines Tagebuchs – der alte Band mit meinen Erinnerungen aus dem unruhigen Batum, dem bunten Trapezund und der Umgegend des klassischen Ararat war jetzt eingepackt und versiegelt und wurde in dem Postbeutel der englischen Gesandtschaft mit einem besondern Kurier nach London und Stockholm geschickt.

Auf die erste Seite des neuen Buches schrieb ich: 1. Januar 1906. Der Tag sollte ein glücklicher Tag für den Antritt einer Reise sein, und ich fragte mich, was wohl einst auf den folgenden Blättern stehen werde. Noch klangen mir die Töne der Militärmusik vom Silvesterabend her in den Ohren; hier, in den entlaubten Bäumen, herrschte schon die ewige, melancholische Stille, sie lockte mich hinaus in die unendliche Wüste. Ein schwacher Kulturstreifen zeigte nach Südosten, ein in das Meer der Wüste hineinragendes Kap, aber innerhalb einiger Tage mußten wir das letzte Dorf hinter uns haben, und dann verlieren wir uns in ein Land hinein, wohin keine Gerüchte dringen und wo keine Pflanzen wachsen, das aber doch so reich an geheimnisvoller, unergründlicher Zauberkraft ist. Dort singen nur die Winde des Himmels ihre Klagelieder über den Höhlen der Schakale und der Hyänen.

Daher freute ich mich, schon auf dem Wege dorthin zu sein, und es war mir ein Genuß, den Appetit der Kamele zu sehen. Hier durfte nicht an der Bewirtung gespart werden; sie sollten so viel fressen, wie sie nur konnten, damit sie fett und wohlgenährt wären, wenn wir nach einigen Tagen am Wüstenrande standen und nicht mehr Heu und Stroh aus Dörfern beziehen konnten. Von ihnen hing alles ab; sollten doch sie mich und meine Habe bis an die Grenze des Reiches des Großmoguls tragen.

Seit dreieinhalb Jahren hatte ich nicht in einem Zelt geschlafen, und doch schlief ich diese erste Nacht vorzüglich. Frühmorgens am 2. Januar weckte mich Mirza, der mir nach einer Weile auch mein Frühstück brachte, während die andern packten und die Kamele beluden. Sie brauchten zwei Stunden, um damit fertig zu werden; das war für den Anfang schon recht gut, und ich wußte aus Erfahrung, daß es später schneller gehen würde. Das Minimumthermometer zeigte -6,2 Grad, und über das Gelände breitete sich eine dünne Schneedecke, die jedoch bereits um 10 Uhr verschwunden war. Die Generalkonsuln Houtum-Schindler und Preece, die ihre besten Jahre in Persien verlebt hatten, fürchteten, die winterlichen Niederschläge in der großen Wüste Kewir würden mir hinderlich sein und der sterile, salzhaltige Boden könnte den Kamelen zu glatt sein. Aber ich hoffte, daß wir immer irgendeine Abhilfe finden würden, und schlimmstenfalls, wenn es gar zu anhaltend regnete oder schneite, konnten wir ja um die glatten Senken der Salzwüsten herumziehen.

Der Himmel war von strahlender Klarheit, und im Norden erhob sich der hellblaue Hintergrund des Elbursgebirges, das ein Schneestreifen krönte, und das in dem stattlichen Demawend oder Diw-band, dem Wohnsitze der Geister, kulminierte, den ich im Jahre 1890 bis zum höchsten Punkt des Kraterrandes bestiegen hatte.

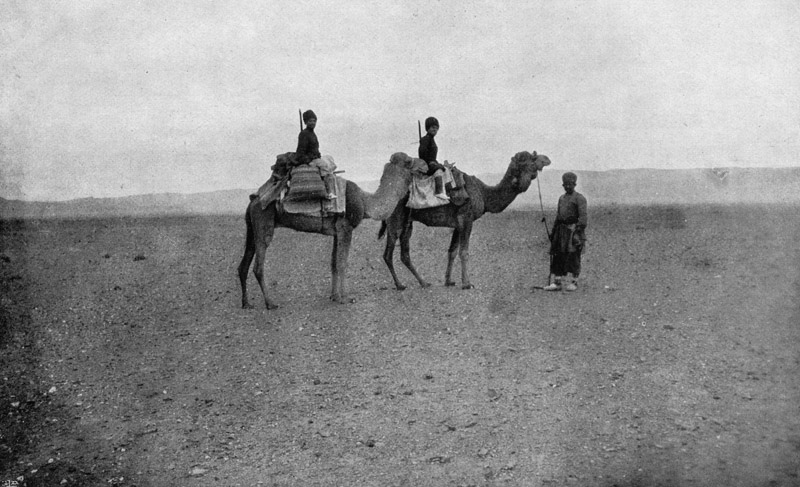

Die Kamele standen reisefertig da, und unter Meschedi Abbas' Führung (Abb. 43) setzte sich die erste Abteilung in Marsch; sie zog die ganze übrige Kolonne mit sich. Mit Mirza und Rahim, dem Diener der Gesandtschaft, auf dem Bock, brach auch ich bald nachher auf, nachdem ich die 6 Toman bezahlt hatte, die das Lagern in Firuzabad an Kamelfutter, Eiern, Hühnern, Milch usw. kostete. Bald sollten wir Gegenden erreichen, wo die Lager wohlfeiler waren!

43. Meschedi Abbas, der Kamelführer. (S. 166.)

Nach wenigen Minuten haben wir Firuzabads Kulturgürtel durchquert und sind nun wieder draußen in öden Gegenden, deren Einförmigkeit nur hier und dort durch ein Feld oder einen Kanal unterbrochen wird. Das Gelände senkt sich unmerklich nach Süden.

Um Mittag erhob sich ein ziemlich heftiger nordnordwestlicher Wind, der dicke Staubwolken längs der Straße hinjagte und so die öde Umgebung verhüllte, ein Vorgeschmack dessen, was uns auf der Reise noch erwartete. Der Boden besteht aus gelbgrauem Lehm, gewöhnlich ohne eine Spur Vegetation. Aber hier und dort sieht man kleine Gärten oder Pappel- und Weidenhaine wie Oasen durch den Staubnebel schimmern; sie kündigen einsame Dörfer an. Die Gegend ist außerordentlich dünn bewohnt, und man würde die Nähe einer großen Stadt nicht ahnen, wenn man nicht die kleinen Esel-, Maultier- und Kamelkarawanen sähe, die, mit Häcksel oder Korn beladen, nach Teheran unterwegs sind.

Die Straße ist nicht für Fuhrwerke bestimmt; stellenweise ist sie gut und eben, aber recht oft mußten wir auch über Kanalarme, die von Erdwällen eingefaßt und nicht überbrückt waren. Sind wirklich einmal Balken hinübergelegt, so ist das Hinüberfahren mit einer Kutsche ein sehr großes Risiko. Am schlimmsten ist es jedoch, wenn ein Kanalarm die Straße überschwemmt hat und man über das Eis fahren muß, das unter dem Druck der Räder bricht. An zwei solchen Stellen fuhren wir im Schlamme fest, und einmal, als die Eisrinde die Räder festhielt, brach die eine vordere Wagenfeder; nachdem wir an ihr herum gedoktert hatten, konnten wir wieder gemächlich weiterfahren.

Vor uns im Südosten erblicken wir jetzt die dünnen, mageren Umrisse mehrerer Bäume, wie gewöhnlich Pappeln und Weiden, genügsame Bäume am Rande der Kultur, ferner Lehmhütten, Mauern und Ruinen, unter denen eine Moschee dominiert. Wir fahren in die erste schmale Gasse von Weramin ein und sollen über einen Graben. Hier wurde uns aber Halt geboten; der Wagen rührte sich nicht von der Stelle, die vier Pferde zogen mit aller Kraft an, und die beiden Federn der vorderen Radachse brachen so gründlich, daß sie in ihren Lagern der Länge nach auseinanderrissen und mit den Rädern und der Achse unter den Wagen fielen. Nie war ein Fuhrwerk in einem passenderen Augenblick entzweigegangen! Es war meine letzte Wagenfahrt auf der Reise von Trapezund, in Weramin sollte ich eines der Kamele besteigen. Der Kutscher hatte für die Fahrt nach Weramin 25 Toman gefordert, ein Preis, mit dessen Ungeheuerlichkeit ich mich jetzt aussöhnte, als ich ihn die Bescherung mit Riemen und Stricken zusammenbinden und vorsichtig nach der nächsten Schmiede ziehen sah.

Ich war an den Kamelen schon am Morgen vorbeigefahren, hatte also reichlich Zeit, mich in dem Dorfe Schahr-i-Weramin, wie seine Bewohner es nennen, umzusehen. Es gab dort allerdings ein Karawanserai, dessen Aufseher uns aufforderte, hereinzukommen; aber die einzige Gaststube war viel zu voll und zu schmutzig, um ein behagliches Ausruhen zu erlauben. Nach längerem Suchen fanden wir einen zum Lagerplatz geeigneten, offenen Garten, der nur mit einem Dutzend magerer Pappeln prahlen konnte.

Hier wurden, als die andern angelangt waren, die Zelte aufgeschlagen. Ich wollte hier zwei Tage bleiben, damit die Ausrüstung vervollständigt wurde und die Kamele sich sattfressen und Kräfte zur Wüstenreise sammeln konnten.

Ringsum erhoben sich Ruinen aus einer längstvergangenen Zeit, als Weramin, wie einst Rhages, noch eine Stadt war, die, nach dem Umfang und der schönen Bauart einiger dieser zerfallenen Bauten zu urteilen, eine gewisse Bedeutung hatte. Damals verdiente der Ort den Namen Schahr-i-Weramin, Stadt Weramin, während er jetzt nur ein sehr kleines, weitläufig gebautes Dorf ist.

Neben unserm Garten und in nächster Nähe des Dorfmarktes erhebt sich ein recht hübsches Kolumbarium, einfach »Minar«, der Turm, genannt (Abb. 44). Im Querschnitt ist es rund und kanneliert, also von gleicher Form wie der Turm in Rhages; es besitzt aber ein kegelförmiges Dach, auf dessen Spitze ein Storchpaar sein Nest gebaut hat; vielleicht hat der Turm von Rhages früher auch ein solches Dach gehabt. Ein Mann, der seit 40 Jahren in Weramin lebt, behauptete, dieser Turm sei ein »Särdab«, eigentlich »kaltes Wasser«, d. h. ein Wasserbehälter oder Schutzgebäude über einem Brunnen gewesen.

44. Der alte Turm in Weramin. (S. 168.)

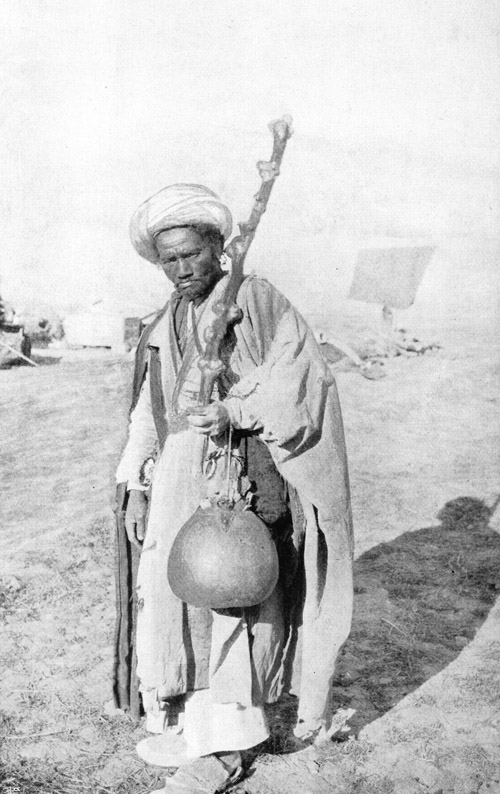

Die Mestschid-i-Dschuma ist eine große, schöne Moschee, die zum Teil schon in Ruinen liegt. Ihr »Pischtak« oder Frontportal ist mit wunderbaren blauen Fayencen geschmückt gewesen, von denen jedoch kaum noch die Hälfte vorhanden ist. In der Nähe hat ein viereckiger Moscheehof vier solcher Portale besessen; unter seiner noch gut erhaltenen Kuppel auf der Westseite liegt der Tempelsaal »Schabestun«, der sehr geschmackvoll mit Arabesken in Relief verziert gewesen ist, die noch in zahlreichen Bruchstücken vorhanden sind. In dem südlich von Weramin liegenden Dorf Kohne-gel befindet sich die Grabmoschee Imamsade-Jahija, deren kostbaren Fayencevorrat ein Muschtehid, ein Schriftgelehrter, bestiehlt, um seinen Raub an Europäer in Teheran zu verkaufen. Ein solcher Diebstahl gereicht dem Käufer der Beute zu größerer Schande als dem Diebe selbst. Ganz in der Nähe der großen Moschee liegt Seïd Abdul Hassan, ein kleines Mausoleum mit einer Kuppel. Ferner sah ich die Ruinen einer aus Lehm gebauten Festung und die Reste zahlreicher Mauern und Häuser, die jedoch entschieden aus späteren Perioden stammen (Abb. 45). In Weramin hatte ich auch Gelegenheit, einen wandernden Derwisch zu photographieren (Abb. 46).

45. Aus den Ruinen von Weramin. (S. 169.)

46. Derwisch in Weramin. (S. 169.)

Der Umstand, daß Weramin jetzt zu einem unbedeutenden Dorf herabgesunken ist, hängt zunächst mit dem Verfall des ganzen persischen Reiches und seiner erbärmlichen Regierung zusammen, liegt aber auch an der Vernachlässigung des Bewässerungswesens und der Energielosigkeit der Bevölkerung.

Ich schrieb in mein Notizbuch die Namen von nicht weniger als fünfzig kleinen Dörfern dieser Gegend, die doch einen so menschenleeren, verlassenen Eindruck macht. Sie werden durch den Dschadscherud bewässert. Ein größerer Kanal verzweigt sich in unzähligen, immer feiner werdenden Verästelungen nach den verschiedenen Dörfern und ihren Äckern. Wenn es im Winter tüchtig schneit, ist der Zufluß im nächsten Frühling reichlich, der Wohlstand hebt sich, und alle Lebensmittelpreise sinken. Ein schneeloser Winter aber bringt Not und Teuerung. Der gegenwärtige ist wohl ungünstiger als der vorige; doch unter allen Umständen schneit es in Weramin immer weniger als in Teheran, wie zu erwarten ist, da Teheran höher und näher am Gebirge liegt. Im vorigen Jahr hatte es in Teheran zwölfmal geschneit, in Weramin aber nur fünfmal. In diesem Jahr war in Teheran zweimal Schnee gefallen, in Weramin aber noch gar keiner; statt dessen hatte das Dorf unter heftigem Nordwestwind, der alles ausdörrt, gelitten. Es schneit jedoch selten eher als im Januar und Februar, und schon im März treten die Niederschläge in Gestalt von Regen auf. Nur Frühling und Herbst bringen Regen, im Sommer regnet es fast nie.

Mein zuverlässigster Gewährsmann glaubte, daß Weramin 500 Einwohner habe; aber in der Umgegend und an der Straße zum Siah-kuh gab es auch Nomaden aus Kaschan und Isfahan und sogar Bachtiari-Nomaden sollen sich bisweilen hierher verirren. In Weramin und den umliegenden Dörfern baut man Weizen, Reis, Gerste, Erbsen, Bohnen, Obst aller Art, Melonen, Granatäpfel, Mandeln, Pistazien usw.; die meisten dieser Bodenerzeugnisse werden nach Teheran geschickt, das alles aufbraucht, was es erhalten kann. Außerdem bringt man von hier Käse dorthin, sowie saure Milch und »Roghan«; es ist dies geschmolzene, mit Salz und Traubensaft vermischte Butter, die in schaflederne Schläuche gegossen wird, in denen sie zu einer festen Masse erstarrt. Das Hauptnahrungsmittel, das meine Diener von hier mitnahmen, war Roghan.

Seltsamerweise wußten die Leute in Weramin sehr wenig von der Wüste, die doch ihre nächste Nachbarin im Osten ist. Sie sagten, sie hätten dort nichts zu suchen und aus dem Innern der Wüste sei nichts zu holen. Am Rande der Takla-makan gab es oft Leute, die sich ins Unbekannte hineinbegeben hatten, um dort Gold zu suchen; hier aber stand die Sache anders, man kannte nur Fahrwege und Fußpfade am Wüstenrande und konnte mir nur über die nächsten drei oder vier Tagereisen etwas mitteilen und mir die Namen der Orte nennen, wo wir lagern müßten. Im übrigen schienen sie hier großen Respekt vor der Wüste zu haben. Sie bedauerten uns, daß wir uns hineinwagen wollten, und konnten nicht begreifen, was wir damit bezweckten.

Während der beiden Ruhetage ließen wir uns nichts abgehen; noch konnten wir alles erhalten und von den Produkten der Dörfer leben. Frisches Wasser von den Schneebergen und aus Quellen strömte in einem Kanal an unsern Zelten vorüber. Wir brauchten nicht sparsam damit umzugehen, aber die Zeit konnte vielleicht noch kommen, da wir die Tropfen sparen mußten und diese Tropfen salzhaltig sein würden. An Schaffleisch, Hühnern, Eiern und Brot, süßer und saurer Milch und Obst ist hier kein Mangel. Vor den Kamelen werden ganze Arme voll Heu aufgestapelt, in dem ihre Zähne wie eine Dreschmaschine knirschen, und man glaubt die Tiere anschwellen und dicker werden zu sehen. Brennmaterial haben wir im Überfluß, und in den Zelten ist es warm und gemütlich; auch daran kann einmal Mangel eintreten, und wir müssen uns dann mit den kargen, dürren Pflanzen begnügen, die die Wüste bietet.

Am Abend des 3. Januar schien der Mond kalt und bleich zwischen dunkeln Wolken hervor. Um mein Lagerfeuer saßen die Männer außerordentlich vergnügt, scherzten miteinander, rauchten und kochten sich ihr Essen. Es freute sie ebenso sehr wie mich, daß wir jetzt auf der Reise waren – das rege, abwechslungsreiche Leben auf den Karawanenstraßen liegt allen Persern im Blute. Jetzt machten sie sich auch einen Überschlag über alle die Waren, die am folgenden Tage gekauft werden sollten, denn Weramin war der letzte Punkt, wo wir unsere Vorräte vervollständigen konnten, und wir sahen schon jetzt, daß die Lasten im Anfang so schwer werden würden, daß alle außer mir zu Fuß gehen mußten.

Am 4. Januar herrschte reges Leben um unsere Zelte herum; es war ein Kommen und Gehen, das gar kein Ende nahm. Dort sah man Perser große Säcke heranschleppen, die vor dem Zelte meiner Diener aufgestapelt wurden, hier hörte man lebhaftes Feilschen und befehlende Rufe, und noch vor Sonnenuntergang mußte ich den Beutel ziehen und alles Eingehandelte, darunter besonders Pämbädaneh und »Art-i-gendum«, Weizenmehl, mit 40 Toman bezahlen.

Dann rief ich alle Männer nach meinem Zelt, und in ihrer Gegenwart mußte Mirza die »Fermane« vorlesen, die ich von Sadr Azam und vom Muschir-ed-Dowleh erhalten hatte. Drei davon waren an die Gouverneure in Tebbes, Kum und Seïstan gerichtet, einer war ein offener Brief an die Behörden in Chorassan und der fünfte ließ sich in Persien auf beliebige Weise benutzen. Die Briefe an die Statthalter in Kum und Chorassan waren nur Vorsichtsmaßregeln für den Fall, daß wir in der Wüste Schiffbruch litten und durch die Umstände gezwungen würden, große Straßen und angebaute Gegenden aufzusuchen. Mirza las mit lauter Stimme vor, und die andern hörten aufmerksam zu. Die Briefe waren Befehle, daß man mich überall mit der größtmöglichen Gastfreundschaft aufzunehmen habe, daß alle meine Wünsche bis ins kleinste erfüllt werden müßten, daß mir, wenn es sich nötig erweise, Proviant, Lasttiere und Führer zu besorgen seien, mit einem Wort, daß man alles zu tun habe, um mich in jeder Beziehung zufriedenzustellen. Die hochvornehmen Schreiben machten tiefen Eindruck auf die Männer, denen es jetzt erst so recht klar wurde, daß ich kein gewöhnlicher Reisender war und daß es in ihrem eigenen Interesse lag, mir treu und gewissenhaft zu dienen.

Sie verstanden nicht recht, um was es sich hier eigentlich handelte; sie wußten wohl, daß wir nach Seïstan reisten, aber nicht, daß ich unbedingt durch den schwierigsten Teil der Wüste marschieren wollte. Ich bereitete sie also darauf vor, beruhigte sie aber auch durch die Versicherung, daß die Reise nicht im geringsten lebensgefährlich sei, da wir nie weiter von einer Oase entfernt sein würden, als daß wir auch ohne Proviant zu Fuß dorthin gehen könnten. Ein Mann aus Weramin erzählte indessen, daß vor vier Jahren eine Karawane aus Kum sich verirrt habe und nach der Gegend des Siah-kuh geraten sei. Etwa 10 Farsach vom Gebirge sei sie auf Schor-ab, auf Salzwassersümpfe, gestoßen, in denen alle Kamele samt ihren Lasten rettungslos verlorengegangen seien; sie seien in dem weichen Boden versunken. Zwei Führer seien erfroren, die übrigen drei hätten sich nach den nächsten Dörfern durchgeschlagen, um dort Hilfe zu erbitten. Als sie aber wieder an der Unglücksstelle angelangt seien, hätten sich alle Rettungsversuche vergeblich erwiesen. Derselbe Mann glaubte, daß unsere Lage sehr kritisch werden könne, wenn uns mitten in der großen Kewir heftiger Regen überfallen sollte, da dieser den Boden um uns her so aufweichen werde, daß wir nach keiner Seite hin weiterkommen könnten.

Noch aber befanden wir uns in der »Abad«, der bewohnten Gegend, und den ganzen Tag hörte man die hellen Glocken der kleinen Karawanen, die aus Teheran kamen oder dorthin wanderten. Eine neue Nacht senkte sich auf unser Lager herab. Es war überall so unbeschreiblich still – in der Nähe der großen, überwältigenden Wüste. Nur in der Ferne hörte man einen Hund bellen.