|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Bei der Ankunft in Dschandak schwebte ich noch in einiger Ungewißheit darüber, welchen Weg ich jetzt einzuschlagen habe. Sollte ich mich wirklich all den Mühen und Strapazen unterziehen, die aller Wahrscheinlichkeit nach mit einem 400 Kilometer langen Kamelritt hin und zurück durch die Kewir verbunden waren, anstatt geradewegs nach Tebbes und Seïstan zu gehen? Aber ich wollte ja gerade die Salzwüste in der Nähe sehen, und noch ehe die Zelte aufgeschlagen waren, hatte ich auch schon meine eigene Unentschlossenheit besiegt und mir einige wegkundige Männer holen lassen, mit denen ich sofort zu unterhandeln begann.

»Ei freilich,« antwortete mir einer von ihnen, »Kamele können Sie hier mieten und ›Dschambas‹ (Eildromedare) können wir Ihnen auch besorgen. Mit diesen Dromedaren kann man den schlimmsten Teil der Salzwüste in einem Tag durchziehen; aber vielleicht ist der Sa'ab nicht daran gewöhnt, mit solcher Schnelligkeit vorwärtszujagen; vielleicht würde es Sie anstrengen, Tschapari, im Kuriertempo, zu reiten.«

»Wenn Ihr es selber vertragen könnt, Tschapari zu reiten, werde ich es wohl auch aushalten können.«

»Wir pflegen es auf der Reise so einzurichten, daß wir so lange reiten, bis uns das Schaukeln müde macht; dann gehen oder laufen wir eine Strecke, und nachher sitzen wir wieder auf. Durch die Kewir geht es im Eilmarsch; wir durchziehen sie in einer Tour von Süden nach Norden und halten dabei nur einmal oder höchstens zweimal eine halbe Stunde Rast, damit die Kamele ein bißchen von dem Futter, das wir mitnehmen, fressen können. Auf festem Boden wandern wir nur nachts.«

»Ich bin bereit, Sie zu begleiten,« rief plötzlich ein Mann aus der Menge, »ich bin schon oft in der Kewir gewesen; aber ich muß gut bezahlt werden!«

»Und ich kann Ihnen drei vorzügliche Dschambas vermieten; sie weiden jetzt 5 Farsach von hier, aber wenn Sie sie haben wollen, sollen sie morgen hier sein, und ich kann Sie dann durch die Wüste begleiten, wenn die Sache abgemacht ist.«

»Wieviel nehmt Ihr Miete?« fragte ich. »Wir gehen direkt nach Husseinan und dann von Turut nach Chur zurück.«

»Dreißig Toman«, antwortete der Mann. Ich war erstaunt über die bescheidene Forderung, um so mehr, als er auch noch ein viertes Kamel mitnehmen wollte, für das wir, da es sein eigenes Reitkamel war, nichts zu bezahlen haben sollten.

»Wie lange dauert eine solche Reise durch die Wüste?«

»Das hängt ganz davon ab, wieviel der Sa'ab aushalten kann und was wir für Wetter haben. Falls es regnen sollte, wenn wir den Rand der Kewir erreichen, müssen wir dort besseres Wetter abwarten. Überfällt uns mitten in der Salzwüste Regen, so können die Kamele dort keinen Schritt weit gehen, und wir müssen wieder liegenbleiben und so lange warten, bis der Boden trocken wird. Haben wir aber günstiges Wetter, dann läßt sich die Reise in zehn Tagen machen, einschließlich eines Ruhetages in Husseinan und eines zweiten in Turut.«

Weiter gingen unsere Beratungen an diesem Abend nicht; aber je mehr wir darüber sprachen, desto größer wurde in mir die Lust zu einem solchen Eilmarsch durch die Wüste. Jetzt gab es kein Zaudern mehr. Ich wollte gern die zehn Tage Zeit und das bißchen Komfort opfern, das ich in meinem durch die Mangalglut erwärmten Zelte immerhin hatte; jetzt wollte ich, koste es, was es wolle, die Wüste endlich ganz in der Nähe sehen. Von meinen eigenen Leuten sollte mich nur Gulam Hussein begleiten; er ist aus Chur gebürtig und hat die Kewir schon früher besucht. Zelt und Bett waren überflüssig, wir bedurften nur warmer Kleider und auf einige Tage Lebensmittel.

Bisher war die Reise einförmig und ungefährlich gewesen; jetzt würde ich wenigstens etwas wagen und einige Abwechslung in den gewöhnlichen Schlendrian bringen; und wenn es wirklich eine so anstrengende Sache war, wie die Leute hier sagten, würde es ja nachher nur eine willkommene, angenehme Erholung sein, wieder zu dem friedlichen Leben in der eigenen Karawane zurückkehren zu können. Auf wertvolle geographische Entdeckungen durfte ich allerdings kaum hoffen, denn es hatten schon zwei Europäer die große Kewir oder Descht-i-Kewir, wie die Wüste auf unseren Karten gewöhnlich genannt wird, durchquert, aber ich würde dadurch, daß ich sie auf zwei verschiedenen Linien durchzog, einen gründlicheren, vielseitigeren Überblick erhalten.

Gegen 7 Uhr abends ertönte das dumpfe, langsame Läuten herannahender Glocken; die Karawane aus Jezd kam, die auch durch die Wüste weiterziehen wollte. Kerbelai Madali, der uns bis hierher begleitet und mir durch seine gründliche Kenntnis der Geographie des Landes vortreffliche Dienste geleistet hatte, der überdies stets ein heiterer, lustiger Gesellschafter gewesen war, erhielt jetzt seinen Lohn. Er wollte am nächsten Morgen wieder nach Anarek zurückkehren.

Am Abend war der Himmel klar und die Luft kalt, die Temperatur sogar unter Null; das war ein gutes Zeichen – man hatte mir ja gesagt, daß ich in der Wüste schönes Wetter haben müßte. Der Mond nahm allmählich zu; er mußte also bald eine der ödesten Gegenden der Erde grell beleuchten, auch ein Vorteil für nächtliche Wanderer. Freilich, man konnte mich ausplündern, wenn ich von den Meinen getrennt war, aber mußte es darum auch geschehen? Ich weihte alle meine Leute in den Plan ein, ernannte Abbas Kuli Bek zum Führer während meiner Abwesenheit und sagte den andern, daß jeder, der dem neuen Führer nicht gehorche, seine Entlassung erhalten werde. Ich war ganz verblüfft, als Mirza bemerkte: »Abbas Kuli Bek wird also unser Chargé d'affaires«; es stellte sich heraus, daß er das Wort in einer Gesandtschaft in Teheran aufgeschnappt hatte und daß es das einzige französische Wort war, das er kannte.

Auch der 28. Januar brach nach -5,5 Grad in der Nacht klar an und versprach meiner Reise guten Erfolg. Jetzt erforschte ich die Zeichen des Himmels eifriger als je, denn jetzt hing alles vom Wetter ab. Der Tag wurde zu Vorbereitungen und Beratungen benutzt, und wie gewöhnlich fragte ich einige ortskundige Leute nach den Verhältnissen des Dorfes, der Geographie der Gegend und den Wegen aus.

Die vornehmste Verwaltungsbehörde in Dschandak ist ein Beamter, der den Titel »Keluntar« führt und direkt unter dem »Naib-i-hakim«, dem Gouverneurssekretär in Chur steht, der seinerseits der Untergebene des Hakim oder Gouverneurs in Semnan ist. Obgleich die ganze Wüste eine natürliche Grenze zwischen ihnen bildet, wird also Dschandak von Semnan aus regiert. Das Dorf hat ungefähr 250 Häuser und 800–1000 Einwohner. Seine Seehöhe beträgt 998 Meter.

Man baut hier Melonen, Trauben, Granatäpfel, Äpfel, Birnen und Aprikosen, Feigen und Maulbeeren, weiße und rote Rüben, Zwiebeln, Gemüse, Weizen, Gerste, Hirse und Baumwolle. Außerdem beschäftigen sich die Bewohner mit Viehzucht und Warentransport. Das Dorf besitzt 3000 Schafe und 600 Kamele nebst vielen Eseln und Maultieren, aber nur ein einziges Pferd; Rindvieh fehlt hier ganz, Hühner aber werden in jedem Hause gehalten. Im Winter sind die Kamele größtenteils unbeschäftigt, sonst gehen sie im Karawanendienst nach Schiras, Jezd, Schahrud, Teheran, Sebsewar, Mesched, Isfahan und Tebbes. Die meisten Karawanen, die aus Jezd und andern Gegenden im Süden nach Semnan ziehen, schlagen die über Dschandak führende Straße ein. Beinahe täglich bricht von Dschandak aus irgendeine Karawane auf, um die Kewir zu durchqueren, und in der Hauptverkehrszeit kann man auf 100–200 Kamele täglich rechnen. Während der kalten Jahreszeit scheinen die meisten Karawanen zu kommen, obschon das Durchziehen der Kewir im Sommer leichter ist, weil dann selten oder nie Regen fällt und die Oberfläche des Bodens trocken ist; doch ist dann wieder die Hitze unerträglich und das Brunnenwasser noch salziger als sonst.

Die nordwärts ziehenden Karawanen sind gewöhnlich mit Zeugstoffen, Baumwoll- und Wollballen, indischem Tee, Henna und andern Farbstoffen, Zimt, Pfeffer und ähnlichen Gewürzen beladen. Die Karawanen, die nach der entgegengesetzten Richtung ziehen, bringen Zucker, Petroleum, Öl, russische Kleiderstoffe, Eisen und verschiedene Kolonialwaren nach Jezd. Dschandak ist, um es kurz zu sagen, einer der Knoten- und Ruhepunkte einer ziemlich großen, wichtigen Karawanenstraße zwischen dem nördlichen und südlichen Persien; das Dorf ist daher weniger von der Berührung mit der Außenwelt abgeschnitten als z. B. die Oase Tebbes. Mit Chur steht Dschandak durch einen 17 Farsach langen direkten Weg in Verbindung, der über das Dorf Pisch-i-gesu, Tscha-no, Ser-i-gudar und Abbasabad führt. Wie Husseinan am Nordrand der Kewir ist Dschandak an ihrem südlichen ein Stütz- und Rückzugspunkt für die Karawanen, die in die Wüste hineinziehen. Beide Orte gleichen Küstenstädten an einem Binnenmeer. Eine nordwärts ziehende Karawane rastet meistens ein bis zwei Tage in Dschandak und macht sich erst dann auf den Weg, wenn das Wetter beständig aussieht; dann aber beeilt sie ihren Marsch, um möglichst ohne Schaden nach Husseinan zu gelangen. Die Karawanen, die von Norden her in Dschandak ankommen, gönnen sich nach ihrem Eilmarsch dort ebenfalls ein wenig Ruhe und sind froh, daß sie die gefährliche Wüste glücklich hinter sich haben.

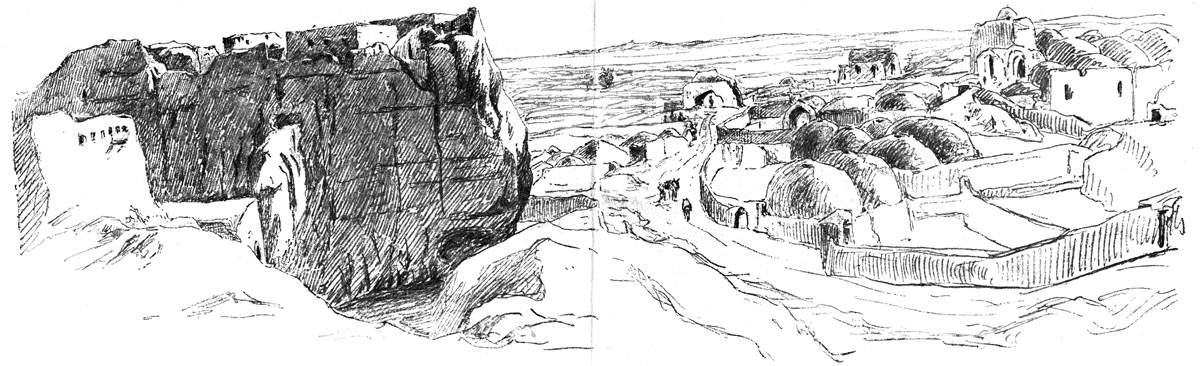

Panorama IV. Das Wüstendorf Turut.

1. Lößterrassen.

2. Weg in die Salzwüste; in der Ferne der Kuh-i-ser-i-kewir.

3. Lehmknppeln.

Zeichnungen des Verfassers

Die Perser selbst haben in Dschandak das Gefühl, an einer Küste zu wohnen. Der Tradition zufolge bildete die Kewir zu Anuschirwans Zeit, d. h. vor 1350 Jahren, noch einen einzigen kolossalen Binnensee, in dessen westlichen Teil sich ein großer, aus Hamadan und Sewah kommender Fluß, der Kara-tschai, ergoß. In dieser Tradition liegt gewiß eine Wahrheit. Der Reisende, der durch die Kewir zieht, erhält unwillkürlich den Eindruck, daß sie ein verschwundener See ist. Im großen und ganzen wird das Klima hier wie in Zentralasien immer trockner, aber es hat den Anschein, als ob die Austrocknung nicht überall regelmäßige Fortschritte mache. Wenigstens versicherten mir die Leute in Dschandak, daß vor 200 Jahren von ihrem Orte aus eine gerade Straße durch die Kewir nach Semnan geführt habe. Dieser Weg sei jetzt allerdings ganz verwischt; man habe ihn aufgegeben, weil sich im Süden der Stadt Semnan ein Salzsee gebildet habe, der durch einen aus Westen, von Char, kommenden Fluß gespeist werde. Man darf daraus keineswegs den Schluß ziehen, daß die Wasserzufuhr oder die Feuchtigkeit der Luft und die Niederschläge in gewissen Gegenden im Zunehmen begriffen seien. Die außerordentlich seichten, flachen Salzseen in der Kewir sind sehr ephemere Erscheinungen, und sie verändern ihre Lage wahrscheinlich noch schneller und leichter als die Seen im Loplande in Ostturkestan. Ein seichter Salzsee füllt sich leicht mit festem Material, und das Wasser ist dann gezwungen, eine tieferliegende Senke aufzusuchen. Auf diese Weise wandern die Seen im Laufe der Zeiten hin und her, und jetzt war an die alte Straße zwischen Dschandak und Semnan die Reihe gekommen, wenigstens teilweise unter Wasser stehen zu müssen.

Die Bewohner von Dschandak wußten auch von dem Wege, der einst von der Tscheschme-Kerim nach ihrem Orte geführt und die Kewir diagonal durchschnitten hat; aber sie sagten, daß man ihn schon längst aufgegeben habe, weil die Wüste heutzutage in jener Gegend unpassierbar geworden sei. Ich brauchte also nicht zu bereuen, daß ich mein Heil nicht auf ihm versucht hatte, wenn ich auch am Kuh-i-nakschir Lust verspürt hatte, das Unternehmen zu wagen. Der alte Hirt, der mir dort erklärt hatte, daß ein solches Unternehmen unmöglich sei, hatte wahr gesprochen.

Aus derartigen Mitteilungen über ehemalige Wege lassen sich allerlei interessante Schlüsse ziehen. Allerdings scheinen sie mit der Tatsache, daß das Klima immer trockner wird, im Widerstreit zu stehen. Denn wenn die Kewir in ihrer Gesamtheit austrocknet, müßten Wege, die vor zwei Jahrhunderten gangbar waren, jetzt in viel größerem Maße benutzt werden können. Dieser Umstand hängt aber eng zusammen mit der außerordentlichen Ebenheit und dem daraus folgenden Standortswechsel der Wasseransammlungen. Die Bodensenkung, die hier ursprünglich existiert hat und ihrerzeit mit Wasser gefüllt war, ist seitdem stets mit dem außerordentlich feinen, festen Material, das aus allen umliegenden Berggegenden vom Wasser hierhergeschwemmt worden ist, angefüllt und allmählich bis zum Rand gefüllt worden. Denn wenn die Kewir dem bloßen Auge auch als eine vollkommen ebene, wasserglatte Fläche erscheint, so hindert dies doch nicht, daß sie von sehr flachen Wellen durchzogen ist. Zunächst ist es sehr wahrscheinlich, daß ihre zentralen Teile Aushöhlungen bilden, weil sie vom Rande, an welchem Flüsse und Bäche ihren Schlamm abladen, am weitesten entfernt liegen. Auch die Perser haben ein ganz richtiges Gefühl von einer Hebung des Bodens infolge neuer Ablagerungen; sie antworteten mir auf meine Frage, ob sie glaubten, daß man noch Anzeichen des alten Wegs nach Tscheschme-Kerim finden könne: »Nein, Herr, die Salzwüste ist hoch geworden«, d. h. neue Schlammschichten haben sich auf den alten abgelagert und jede Spur des ehemaligen Weges verdeckt.

Nun sollte ich selbst Gelegenheit haben, mir diese verkannte und verrufene Kewir anzusehen. Auch ich hatte das Gefühl, an der Küste eines gefährlichen Meeres zu warten, das mit gebrechlichen Booten befahren werden mußte. Soviel war klar: die einzige Gefahr, die dabei droht, ist Regen; mir drohte diese Gefahr zweifach, denn wenn es auch gelang, ohne Hindernis seitens des Wetters nach Norden zu kommen, konnte mir der Rückzug durch Regen abgeschnitten werden, und es war immerhin möglich, daß ich wochenlang am Nordrande warten mußte, ohne mich mit meinen Leuten vereinigen zu können. Jedenfalls würde ich aber die genauen Werte für die Breite der Wüste auf zwei verschiedenen Linien feststellen und auf eine bedeutende Strecke hin ihre Uferlinie verfolgen und auf der Karte eintragen können; mit Hilfe der Erfahrungen, die andere Reisende in der Kewir und in ihrer Umgebung gesammelt hatten, würde es mir dann möglich sein, eine ziemlich genaue Karte der Grenzen der Salzwüste zu zeichnen.

In Erwartung der neuen Wüstenschiffe hatte ich nichts weiter zu tun, als bei den Dorfleuten zu sitzen, mit ihnen zu plaudern, zu zeichnen und zu photographieren (Abb. 88–90) und in dem großen Dorfe umherzustreifen. Als sich um 1 Uhr der ganze Himmel mit einem leichten Wolkenschleier überzog, sagte man mir, daß dies noch durchaus nicht Regen zu bedeuten brauche, denn manchmal könnten die Wolken hochgestiegener Nebel sein, ohne daß es regne. Die Dschandaker freuen sich ebenso aufrichtig über den Regen, wie die Karawanen über ihn klagen.

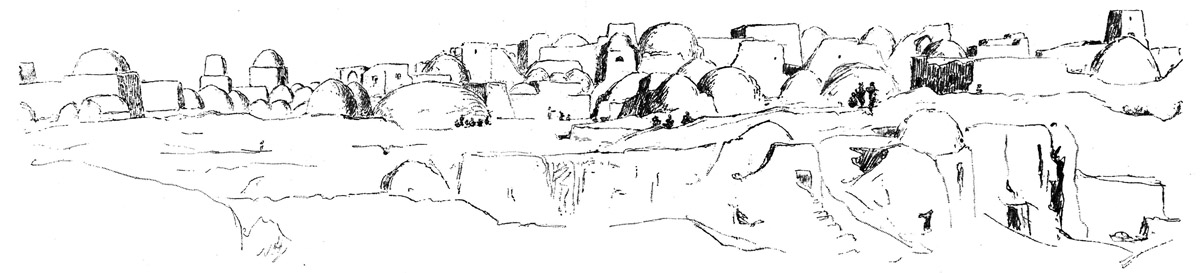

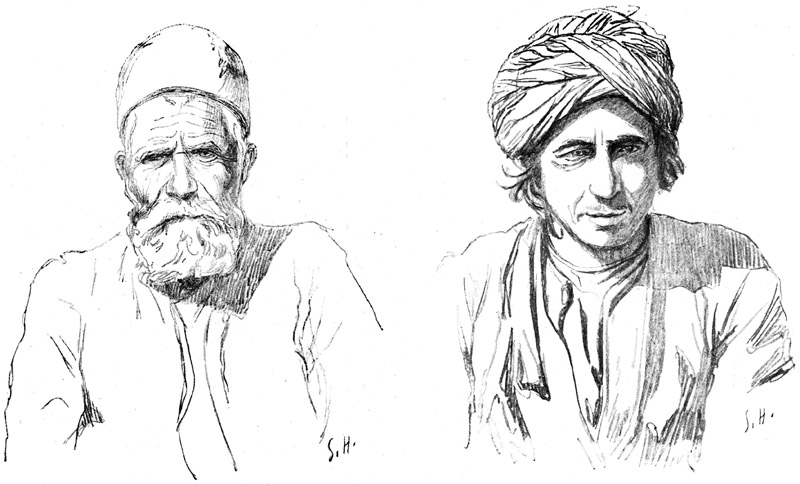

88. Die Jugend von Dschandak. (S. 321.)

89. 90. Männer aus der Salzwüste. (S. 321.)

Zeichnungen des Verfassers.

Der Sommer ist in Dschandak wohl warm, aber nicht glühend heiß wie in Chur oder Tebbes. Daß die Wärme sich jedoch auch hier recht fühlbar machen kann, ergibt sich schon aus den »Badgir«, den Windfängen, die man auf dem Dache mehrerer Häuser sieht. Sie bestehen aus viereckigen Türmen, die oben längliche, senkrechte Spalten haben, in denen der über die hemmenden Hausdächer hinfahrende Wind sich fängt und aus denen dann die Zugluft in ein Zimmer hinuntergeleitet wird, das dadurch einigermaßen kühl und frisch erhalten wird. Einige Badgirtürme haben an allen vier Seiten Windspalten, andere nur nach Norden hin, was anzudeuten scheint, daß hier im Sommer nördlicher Wind vorherrscht.

Die Straßen und Gäßchen von Dschandak sind im wahrsten Sinne des Wortes nichtssagend; es sind schmale Gänge und Passagen, 2 Meter breit und zwischen 2–3 Meter hohen Mauern eingeklemmt, die man zum Schutze der Gärten und der Häuser erbaut hat. Fenster gehen nicht auf diese Gassen, nur jämmerliche, kleine schmale Pforten mit schlechten Türen. Eifersüchtig verbirgt man das Innere des Hofes vor den Blicken der Welt; es wäre ja entsetzlich, wenn ein profanes Augenpaar eine Susanna erblicken würde, die drinnen in einem Bassin oder in einem kleinen Kanal badet. Zwei kleine Moscheen mit gelbgrauen Kuppeln tun ihr Möglichstes, um unter der übrigen Mosaik unbedeutender Fachwerkhäuser vornehm auszusehen; aber hier ist einmal alles gelb und grau wie die Wüste, die Tag und Nacht draußen vor den Toren brütet. Am südlichen Ende des Dorfes liegt der Friedhof mit seinen einfachen Lehmdenkmalen; an seiner Grenze erheben sich unsere Zelte, und die Toten sind unsere nächsten Nachbarn. Karawanserais gibt es hier nicht, nur die Ruine einer alten Karawanenherberge. Die reisenden Händler, die mit ihren Kamelen das Dorf besuchen, lagern außerhalb des Dorfes auf dem großen Platze. Dort gibt es auch einen ganz kleinen »Meidan« oder Markt.

Heute sah man kaum einige Menschen im Freien. Als ich bei der alten Festung stehenblieb, waren nur zwei Personen in Sehweite; aber das Gerücht von meinem Umherspazieren muß sich schnell durch das Dorf verbreitet haben, denn nachdem ich draußen zwei Stunden gezeichnet hatte, geleiteten mich wohl an zweihundert Männer und Knaben nach Hause.

Die Festung ist die einzige Sehenswürdigkeit von Dschandak, obgleich sie schon zum großen Teil in Trümmern liegt. Sie besteht aus einem Mauerviereck mit Ecktürmen und einem Tore und bietet einen malerischen, echt mohammedanischen, asiatischen Anblick. Das Fundament der Mauer ist aus Steinen gebaut, im übrigen hat man an der Sonne getrocknete Ziegel als Baumaterial benutzt. Wenn man nach dem Alter der Festung fragt, so antworten die Dorfweisen, daß der große, ruhmreiche Anuschirwan, der König mit der »unsterblichen Seele«, sie erbaut habe, jener König, der Persien von 531–578 ebenso kraftvoll wie gerecht regiert hat. Wie es sich damit auch verhalten mag, man sieht es schon an dem Zustand und der Bauart der Festung, daß sie sehr alt sein muß, und man kann überzeugt sein, daß Dschandak mindestens ebenso alt ist wie seine Festung. Und selbst wenn sie nicht mehr als ein paar hundert Jahre alt sein sollte, so erheben sich doch ihre Mauern als ein sprechender Beweis der Tatsache, daß diese Gegend früher größere Bedeutung als heute gehabt hat und daß die Straße, die nordwärts durch die Kewir führt, starken Schutzes und wirklicher Befestigung bedurft hat. Damit ist auch bewiesen, daß die Straße zwischen Dschandak und Husseinan ein alter Weg ist und die Salzwüste da, wo dieser Weg sie durchschneidet, ihren Charakter seit Jahrhunderten nicht verändert hat. Man erhält den Eindruck, daß möglicherweise sich quer durch die Kewir meridional eine Anschwellung zieht, die die Salzwüste in zwei Becken oder zwei Depressionen teilt, und daß der Weg von Dschandak nach Husseinan und die Straße von Chur nach Turut sich auf eben dieser Anschwellung hinziehen. Sie braucht vielleicht nur 1–2 Fuß höher zu sein als die übrige Umgebung, um den Karawanen eine hinreichend sichere Bahn zu bieten.

Im Westen von Dschandak liegt ein kleines Gebirge, der Kuh-i-berentsch, in dem Kupfer vorkommen soll; das wertvolle Metall wird jedoch nicht ausgebeutet, weil es hier niemand gibt, der sich darauf versteht. Zum Distrikt Dschandak gehören 23 kleine unbedeutende Dörfer, die fast alle im Süden des Hauptdorfes liegen.

Die versprochenen Kamele erschienen rechtzeitig vor unsern Zelten, aber sie waren mager und klein und sahen mir nicht danach aus, als ob sie eine anstrengende Reise aushalten könnten. Sie wurden daher ohne weiteres zurückgewiesen. Im rechten Augenblick stellte sich ein anderer Mann ein, der mir versicherte, daß er taugliche Kamele habe, von denen ich mir die vier besten aussuchen dürfe. Wenn er mich nicht in zehn Tagen hin und zurück durch die Wüste bringe, brauchte ich ihm auch nicht einen Kran der vereinbarten 30 Toman zu zahlen. Außer dieser Summe verlangte er noch, daß ich ihm das zur Reise nötige Kamelfutter vergüten solle.

Ich mußte infolgedessen noch einen Tag in Dschandak bleiben. Zwei Ruhetage vor einem solchen Unternehmen sind auch wirklich nicht zu viel. Schlimmer war es, daß der befürchtete Umschlag im Wetter heranzunahen schien. Bei nördlichem Wind wurde der Himmel stark bewölkt, und spät abends begann ein feiner Sprühregen zu fallen. Das Barometer ging herunter, und die Temperatur war höher als gewöhnlich, nur -0,1 Grad in der Nacht.

Der schwarze Hund tut, was er kann, um uns den Schlaf zu verjagen. Er bellt sein eigenes Echo aus Dschandaks Mauern stundenlang an, und vergebens hofft man, daß eine der Parteien ermüde; aber der Hund ist unermüdlich, und das Echo muß ja immer das letzte Wort behalten. Wenn es still werden soll, müssen wir entweder den Hund fortjagen oder Dschandaks Mauern niederreißen.

In der Nacht und am Morgen regnete und schneite es abwechselnd, und den ganzen Tag verhüllten dichte Wolken den Himmel; wenn sie sich entlüden, müsse die Wüste in kurzer Zeit ganz unpassierbar werden, behaupteten die Leute in Dschandak. Nach kurzem, aber heftigem Regen werde die oberste Schicht des Wüstenbodens so glatt und schlüpfrig, daß die Kamele darauf wie auf Eis ausglitten und stürzten; dauere der Regen aber lange und halte er ununterbrochen an, so erweiche er den salzhaltigen Lehm der Kewir 2–3 Fuß tief; die Kamele sänken rettungslos in den Schlamm ein, und eine Karawane, die sich unter solchen Umständen mitten in der Wüste befinde, könne in Notlage geraten. Die Kamele seien sich über die Lage klar; sie strengten ihre Kräfte aufs äußerste an, aber sie erschöpften sich dabei, sänken ein und seien verloren. Bei solchem Wetter, wie es jetzt war, hätte ich also auf jeden Fall warten müssen. Ich tröstete mich daher leicht über das Ausbleiben der neuen Kamele. Doch endlich kam die Nachricht, die kleine Wüstenkarawane werde am nächsten Morgen in der Frühe marschbereit vor meinem Lager stehen.

Auch in Dschandak versicherte man mir, daß südöstlicher Wind um diese Jahreszeit Regen zu bringen pflege, während Westwind den Himmel klar mache. Eine Ausnahme von dieser Regel trat jedoch gegen 9 Uhr abends ein, als starker Südostwind die Wolken vertrieb und die Temperatur um mehrere Grade erhöhte; um 1 Uhr hatten wir 10,1 Grad gehabt, und um 9 Uhr waren es 11,5 Grad; in der Regel ist es sonst abends 7 oder 8 Grad kälter.

Die Karawane hatte Befehl, drei Tage in Dschandak liegen zu bleiben und dann in fünf Tagereisen nach Chur zu ziehen und mich dort zu erwarten. Abbas Kuli Bek sollte die Reisekasse verwalten und alle nötigen Ausgaben bestreiten, während Mirza darüber Buch führen und sich Rechenschaft ablegen lassen sollte. Die Sache verteuert sich auf diese Weise immer, denn der Perser muß seine Provision haben. Eine möglichst knappe Ausrüstung wurde angeschafft; der Proviant bestand aus sechs Hühnern, vierzig Eiern, Granatäpfeln, Butter, Tee und »Pänir«, einer Art Käse, und frischgebackenem Brot; für die Kamele wurden Säcke mit Häcksel und Baumwollsaat mitgenommen; wir hatten einen Schlauch mit süßem Wasser, zwei Säcke Brennholz und Holzkohlen; die Instrumente und Notizbücher, deren ich unterwegs bedurfte, wurden in eine weiche Tasche gesteckt. Anstatt des Zeltes nahm ich das Stativ meines großen photographischen Apparates mit, das, wenn eine kaukasische »Burcha« darüber gehängt wurde, mir bei Regenwetter einigermaßen genügenden Schutz gewähren konnte.

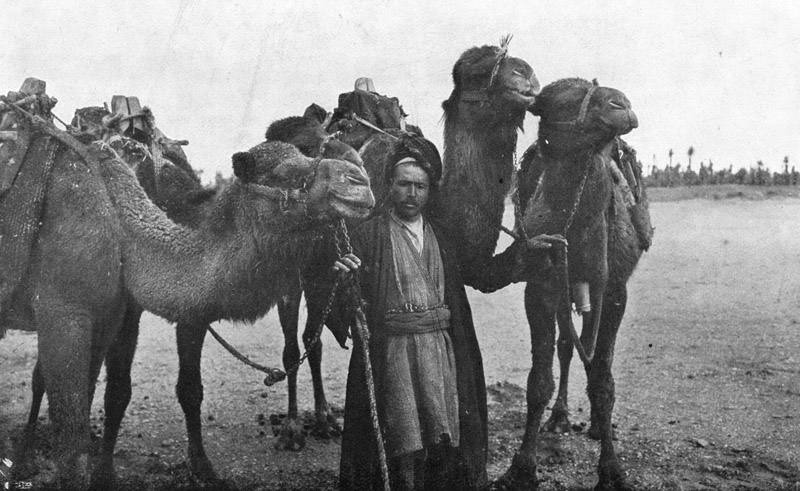

Noch schien der Erfolg dieses Unternehmens sehr unsicher zu sein. In der Nacht sank die Temperatur auf nur 3,5 Grad, und am Morgen des 30. Januar weckte mich der Regen, der auf mein Zelt niederprasselte. Das sah aussichtslos aus. Nebel verhüllte die Berge im Osten und im Westen, und im Norden, wo uns das gefährliche Reich der Salzwüste erwartete, hingen die Wolken wie dunkle Wände und Vorhänge herab. Aber die vier Kamele standen bereit (Abb. 91). Dschambas oder Läufer waren sie nicht; sie stießen scheußlich, als ich sie probeweise in schnellem Schritt laufen ließ. Doch was machte das aus; falls das Wetter fortfuhr, unfreundlich zu bleiben, mußten wir doch entweder vom Wüstenrande wieder umkehren oder langsam weiterziehen.

91. Mein Führer Ali Murat mit seinen vier Kamelen. (S. 325.)

Am Vormittag langte eine 100 Kamele starke Handelskarawane aus Jezd an und lagerte sich auf der Ebene unterhalb Dschandak. Ihr Führer sagte mir, daß sie es nicht wagen könnten, bei solchem Wetter in die Wüste hineinzugehen, und deshalb die Absicht hätten, hier zu warten, bis es sich aufkläre. Ich wollte aber nicht länger bleiben und bestieg mein neues Reitkamel, das bei gewöhnlichem, langsamem Marsch 220 Schritte auf 150 Meter machte und 3,6 Kilometer in der Stunde zurücklegte.

Die Männer und Knaben von Dschandak hatten sich versammelt und sahen zu, als ich abzog. Die dominierende Festung, die langweiligen Lehmhäuser und die armseligen Gärten verschwinden hinter mir, und die Einöde, grau und gelb, umgibt mich wieder auf allen Seiten.