|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Der 5. Februar wurde also der Ruhe gewidmet. Ich schlief von ½7 Uhr morgens bis nachmittags um 3 Uhr, und ehe ich mit dem Mittagessen fertig war, nahte sich schon wieder die Dämmerung. Wie gewöhnlich wurden einige Leute, die die Gegend gut kannten, ausgefragt. Sie erzählten mir, daß die Straße von Semnan nach Sadfe über Mulke, Andschilau, die Süßwasserquelle Ser-i-tscha, Kal-i-Reschm, Husseinan, Mehelleman, Sienk und Bursuan führe und 20 Farsach lang sei. Von Sadfe nach Demgan passiere man Kosar oder Kuh-sar, Mahabad und Hassanabad; die Entfernung betrage 14 Farsach. In der Gegend von Kuh-sar gebe es viele Dörfer. Zwei Farsach nördlich von Sadfe liege eine alte Festungsruine, Kale-i-pagale oder Kale-i-duchter genannt, bei der man vor einiger Zeit mehrere Silbermünzen und eine Messingschale gefunden habe. Die Straße nach Schahrud gehe über Turut, den Tscha-morra, Tut-bené, den Tscha-dscham, Bulend-i-tscha-dscham-dere-dai, den Tscha-bager, Ledschené und Husseinabad. Zwischen den Brunnen Tscha-dscham und Tscha-bager dehne sich eine Kewir aus, die wohl einen Farsach breit sei; dort ströme zeitweise ein »Rudchaneh-i-schur-ab«, ein Fluß mit salzigem Wasser. Diese kleine Filialkewir soll sich nach Osten und Westen erstrecken und 8 Farsach lang sein. Von Sadfe sind es 5 Farsach nach Süden oder Südwesten hin bis an einen Salzbrunnen Tscha-leges, wo einige Hirten ihre Kamele weiden; von dort aus führt ein alter, längst nicht mehr benutzter Weg auf die Straße, auf der ich die Kewir durchquert habe. Wie die Kewir auf der Westseite jenes Brunnenweges aussieht, wußten die Leute nicht; dort sei »Sahara« oder »Biaban«, sagte man mir, und dort sei auch das »Rig-i-dschin«, die Wüste der bösen Geister.

Recht seltsam erschienen mir ihre Behauptungen, daß es in dieser unheimlichen Wüste, die nie von Menschen aufgesucht wird, wilde Kamele gebe. Die wilden Kamele kommen in den Wüsten Zentralasiens vor; weshalb sollten sie nicht auch in den persischen existieren können? Trotzdem zweifelte ich stark an der Wahrheit dieser Behauptung, denn weshalb hätte man nicht auch an andern Orten etwas über diese Tiere gehört, deren Vorhandensein in der Einöde so leicht feststellbar ist und das auf die Gemüter der am Rande der Wüste wohnenden Menschen einen so tiefen Eindruck machen muß! In der Kewir gibt es keine Spur von Vegetation; vielleicht ermöglichten aber bewachsene Sandgürtel und isolierte Gebirge es wilden Kamelen, sich dort wie auf Inseln inmitten des Wüstenmeers aufzuhalten? Die ganze Geschichte verlor jedoch bedeutend an Wert, als ein alter Mann folgende Geschichte erzählte, die sich vor langer Zeit zugetragen haben sollte.

Ein Hadschi war auf dem Wege nach Mekka; am Rande der Wüste ließ er seine Kamele, einen Diener und zwei Frauen zurück und befahl ihnen, dort seine Rückkehr zu erwarten. Es dauerte jedoch mehrere Jahre, ehe er wiederkehrte, und da stellte sich heraus, daß die ganze Gesellschaft sich in das »Rig-i-dschin«, in das Herz der großen Wüste, begeben hatte. Er suchte die Ungehorsamen, fand ihre Spur und schließlich sie selbst. Wütend über ihre Eigenmächtigkeit, fragte er, wo seine Kamele geblieben seien. Die seien alle gestorben, aber ihre Jungen lebten noch, hätten sich jedoch in der Wüste verlaufen und ließen sich nicht wieder einfangen. Der Hadschi machte kurzen Prozeß und schlug seine ungetreuen Diener tot. Aber die Kamele waren mehrere Generationen hindurch in der Wüste geblieben und sollen noch heute dort leben, obgleich mir mein Gewährsmann niemand nennen konnte, der die Tiere oder auch nur ihre Fährten mit eigenen Augen gesehen hatte. Aber er kannte viele, die Bekannte hatten, deren Bekannte den Kamelen begegnet waren; die Angaben waren also sehr unbestimmt und unzuverlässig. Wahrscheinlich ist die ganze Geschichte daraus entstanden, daß einmal mehrere Kamele sich verlaufen haben oder verloren gingen und daß die sich selbst überlassenen Tiere so scheu geworden und verwildert sind, daß sie die Menschen und deren Nähe geflohen haben.

In der Nähe von Sadfe soll auch eine alte Stadt namens Schahr-i-surch gelegen haben, wo noch jetzt seltsame, gespenstige Mächte ihr Spiel treiben. Vor vielen Jahren hatte dort ein Mann in einem Garten einen aus Silbergeld und Goldmünzen bestehenden Schatz gefunden. Als er aber aufgefordert wurde, die Stelle zu zeigen, wo der Schatz versteckt lag, lagen um die Stadt herum auf einmal einige zwanzig Gärten, und er hatte nicht sagen können, in welchem er die Münzen gesehen. Ein anderer Mann hatte ebenfalls einen Schatz in der alten Stadt entdeckt, war aber nach dem Funde lahm und stumm geworden, so daß er über die Lage des Fundortes nichts hatte aussagen können. Ein Derwisch konnte den geheimnisvollen Ort sehen, wenn er sich in großer Entfernung von ihm befand, aber nicht, wenn er in seiner Nähe war.

Die Müdigkeit lag mir noch in allen Gliedern, als Gulam Hussein mich am nächsten Morgen weckte; aber es war doch schön, wieder abziehen zu können, und noch schöner würde es werden, wenn ich erst die unheimliche Wüste hinter mir hatte, nachdem ich sie zum zweitenmal durchquert. Erst mußte ich aber noch ein Panorama der ganzen Gegend zeichnen. Ich kletterte daher auf ein die Aussicht beherrschendes Dach, wohin mir einige fünfzig Männer und Buben das Geleit gaben. Weil ich jedoch keine Lust verspürte, mit ihnen unter den Ruinen des Hauses begraben zu werden, jagte ich die zu schwere Belastung des Daches fort und behielt nur zwei in der Geographie der Gegend bewanderte Männer bei mir. Unterdessen wurden die Kamele beladen; dann ging es auf der Straße nach Turut vorwärts.

Im Ostsüdosten erscheint ein kleiner, niedriger Berg, der am Rande der Wüste liegende Kuh-i-kohuan. Unser Pfad kreuzt eine Reihe trockner Erosionsrinnen. Durch alle diese Rinnen strömt nach heftigen Regengüssen Wasser, und seine Fluten schwemmen große Massen des Verwitterungsmaterials der Berge und des außerordentlich feinkörnigen Staubes, der den gelben Ton der Kewir bildet, nach der Wüste hinunter. Hier konnte man, ebenso wie am Südrande der Wüstendepression, direkt sehen, daß die peripherischen Wasserläufe die tiefe Bodeneinsenkung nach und nach ausgefüllt haben und immer noch ausfüllen.

Durch einen gewundenen Hohlweg gelangte ich nach Pejestan, von dem ich schon so viel gehört hatte. Ich fand das Dorf grau und öde, aber malerisch; es soll dort 100 Häuser, 8 Kamele und 500 Schafe geben. Auf dem kleinen offenen Marktplatz hatten sich viele Leute eingefunden, um uns anzugaffen, darunter auch einige junge Damen, die zwar sehr schmutzig, aber recht hübsch waren; schon mit einigen zwanzig Jahren sehen sie alt und abgemagert aus. Hier rasteten auch unsere Reisegefährten aus Jezd, die uns so geschickt durch die Kewir gelotst hatten; sie kamen uns höflich entgegen, begrüßten uns und wünschten uns glückliche Reise. Sie selbst wollten heute nacht nach Turut und Schahrud weiterziehen.

Jenseits des Dorfes Pejestan fällt der mit Grus bedeckte Boden sehr langsam, mit höchstens 3 Grad, nach der scharfen Grenze der Kewir ab; nach rechts führt ein Weg nach dem Kuh-i-kohuan, wo es Wasser und angebaute Felder gibt. Als wir nordostwärts in der Richtung nach dem vorspringenden Berge Kala-awurchune weiterziehen, haben wir eine merkliche Steigung zu überwinden, und je höher wir hinaufgelangen, desto weiter wird die Aussicht, die wir über die Kewir haben; fern im Süden, woher wir kommen, glaubt man am Horizont eine sehr schwache Andeutung des Kuh-i-Dschandak zu entdecken.

Um 1 Uhr sind 8,7 Grad Wärme, es weht frisch aus Nordosten; das Klima ist auf der Nordseite der Kewir kälter und rauher als auf ihrer südlichen. Das Steppengras wird immer üppiger, nur den hellgrauen Pfad lassen seine Büschel frei; an zwei Stellen weideten Schafherden.

Es geht schnell vorwärts, die Kamele machen große Schritte. Neue Panoramen rollen sich vor meinen Augen auf, der Bergvorsprung, der mein Ziel war, liegt jetzt ganz nahe vor mir, und fern im Osten erhebt sich am Rande der Wüste der Kuh-i-ahuan. Nachdem wir den vorspringenden Berg umschritten haben, treten die höheren Gebirge im Norden, augenscheinlich Verzweigungen und Ausläufer des Elburs, immer deutlicher hervor. Hinter einer kleinen Schwelle sagt uns der Name Rudchaneh-i-ges-i-nesfe, »der Tamariskenfluß der Weghälfte«, daß wir, von Pejestan aus gerechnet, den halben Weg nach Turut zurückgelegt haben. In diesem wie auch in dem nächsten Erosionsbett wachsen hohe Tamarisken, und nicht selten sieht man auf dem Boden um ihre Kegel herum eine dünne Sandschicht. Das Gelände ist ziemlich hügelig, aber jetzt geht es bergab nach Ostsüdost, und die Marschgeschwindigkeit ist groß. Eine Reihe Paßschwellen wird in dem nach der Kewir gerichteten Ausläufern überschritten. Eine, anscheinend die höchste, lag 1144 Meter hoch. Das Gestein war teils ein rotes tuffartiges Verwitterungsprodukt, teils Basalt und Porphyrit.

Der Weg ist vorzüglich, der Verkehr jedoch außerordentlich unbedeutend. Den ganzen Tag über begegneten wir nur drei kleinen Eselkarawanen und ritten an einem Mann vorüber, der auf fünf Kamelen Tamarisken nach Turut brachte. Man hat kaum noch einen halben Farsach nach Turut zurückzulegen, als der Weg sich gabelt; nach links führt die große Karawanenstraße von Pejestan nach Schahrud. In der Nähe von Turut kommt man durch eine kurze Strecke Salzwüste, die nicht mit der großen Kewir in Verbindung zu stehen scheint. Es war schon dunkel geworden, als ich durch enge Gassen zwischen niedrigen Mauern meinen Einzug in Turut hielt, wo mich etwa fünfzig Schreihälse lärmend empfingen. Es dauerte eine gute Stunde, ehe ich eine leidliche Unterkunft zum Schlafen fand.

Turut soll 200–300 Häuser und höchstens 1000 Einwohner haben. Der Ort erhält sein Wasser durch ein Flüßchen, dessen Quelle 4 Farsach weiter im Norden von Turut liegt und dessen Name Rudchaneh-pai-kale, »der Fluß am Fuße der Festung«, ist. Jetzt enthielt sein Bett nur ein ganz kleines Rinnsal. Nach Regen und besonders im Vorfrühling ist die Wassermenge groß, dringt aber trotzdem nicht bis in die Kewir, weil auf dem Wege dorthin mehrere Zisternen das Wasser auffangen. Im Sommer versiegt der Fluß gänzlich. Der Kanat von Turut enthält dagegen stets Wasser, selbst dann, wenn der Regen ausbleiben sollte.

Der Fluß hat sich tief in die Lößablagerungen eingeschnitten, die auf seinen beiden Seiten 12–15 Meter hohe, senkrechte Wände bilden, die das fließende Wasser hier und dort zu wirklichen Grotten unterminiert hat. An einzelnen Stellen hat man diese noch mehr ausgegraben und erweitert, um sie als Vorratsräume für Stroh und Brennholz zu benutzen. Die vertikalen Brunnen des Kanats sind durch das Lößbett gegraben; das Wasser ist klar, aber nicht ganz süß. Die Mündungen der vertikalen Brunnen auf dem Kamme des Lößbettes sind vom Regenwasser zu Trichtern erweitert worden, in denen man auf allen Seiten unzählige kleine Regenfurchen sich hinunterziehen sieht. Wenn der Boden, wie es jetzt der Fall war, glatt und naß ist, kann es eine gefährliche Geschichte werden, wenn man sich diesen Trichtern nähert; man kann ausgleiten, in den gähnenden Brunnen hineinrutschen und in recht elendem Zustand auf seinem Boden ankommen.

Der größere Teil des malerischen Dorfes liegt unterhalb der Lößterrasse (Panorama III, Abb. 1–3), auf deren Südseite ein »Imamsadeh«, ein Heiligengrab, eine wundervolle Lage hat; es ist von einem Guristan umgeben, in welchem zwei Frauen an den Gräbern ihrer entschlafenen Angehörigen saßen. Einen Basar gibt es in Turut nicht, wohl aber ein »Hammam«, ein öffentliches Bad, eine »Mestschid« oder Moschee und eine »Burtsch« oder alte Burg, die wahrscheinlich noch ein Denkmal aus jener Zeit ist, da man auch hier auf gelegentliche Besuche seitens turkmenischer Plünderer gefaßt sein mußte. Die jetzt grünenden Felder liegen natürlich ebenfalls unterhalb der Terrasse und werden durch die Arme und Abzweigungen des Kanals bewässert. Die einzelnen Äcker sind voneinander durch 1½ Meter hohe Mauern getrennt, deren Ziegelsteine an der Sonne getrocknet sind. Im Norden sieht man deutlich die Grenze des Lößgebietes, da das Gelb dort grell gegen die graue Abdachung des Schuttkegels absticht.

Turut besitzt 300–400 ausgewachsene Kamele, die zum Karawanendienst benutzt werden. Für jedes dieser Tiere sind jährlich 4 Kran »Maliat«, Viehsteuer, an den Schah zu zahlen, aber kaum die Hälfte des Betrages soll seinen Bestimmungsort erreichen; der Rest gleitet unterwegs in den Säckel von Behörden. Zur Zeit des Schahs Nasr-eddin soll diese Steuer sich nur auf 1½–2 Kran belaufen haben, und man ist über die Erhöhung sehr unzufrieden. Für ein Schaf bezahlt man einen halben Kran Steuer; das Dorf besitzt 2000 Schafe. Die sonst noch vorhandenen Haustiere bestehen aus 300 Eseln, einem Dutzend Kühe, ein paar Pferden, sowie mehreren Hunden und Hühnern. Erwachsene Männer bezahlen 16 Kran Steuer. Turut stellt zur Verteidigung des Reiches 50 Soldaten; sie waren jetzt gerade auf Urlaub daheim und beklagten sich darüber, daß sie während ihrer Dienstzeit nicht einen Pfennig Sold erhielten; ihr Sold bleibt in den Taschen der Offiziere.

Turut baut Weizen und Gerste, weiße und rote Rüben, Zwiebeln, Gemüse, Zucker- und Wassermelonen, Trauben, Granatäpfel, Maulbeeren, Mandeln, Aprikosen und andere Früchte, sowie auch Baumwolle. Sehr wichtig ist es für das Dorf, daß Turut, wie Dschandak, Pejestan, Husseinan und Chur, eine »Hafenstadt« an der Küste des Wüstenmeeres ist. Hierher kommen nämlich zahlreiche Karawanen aus Bender Abbas, Bahramabad, Kirman und Jezd, die Tee, Baumwolle, Gewürze und andere Waren befördern, während die Karawanen aus Chur Datteln, Tabak und ähnliche Dinge bringen. Auf der Rückreise sind sie hauptsächlich mit Korn, Zucker, Rosinen, Zeugstoffen usw. beladen. Man rechnet jährlich auf etwa 400 Karawanen aus beiden Richtungen, und Turut, das eigentlich nur eine Station der großen Karawanenstraße zwischen Chur und Schahrud ist, zieht daraus eine nicht unbedeutende Einnahme. Auf dieser Straße soll der lebhafteste Verkehr Anfang Mai beginnen und den ganzen Sommer hindurch anhalten, weil man in der heißen Jahreszeit sicher sein kann, von Regen verschont zu bleiben. Der Weg von Turut nach Chur gilt im Winter für gefährlicher als die Route Dschandak-Pejestan. Wenn es auf beiden Wegen gleich viel und gleich stark geregnet hat, braucht der westliche nur vier Tage zum Trocknen, während der östliche zehn Tage naß und schlüpfrig bleibt. Aus der letztern Tatsache scheint hervorzugehen, daß die Wüste dort niedriger liegt und sumpfiger ist, weil sie dem Niveau des Grundwassers näher ist. Trotzdem wird der Weg auch im Winter von einigen Karawanen passiert. So war vor sechs Tagen eine Jezdkarawane aus der Kewir angelangt, in deren Innerem sie vom Regen überrascht worden war. Die Leute hatten ihr ganzes Gepäck in der Wüste liegen lassen, um zu versuchen, sich mit ihren Kamelen nach Turut zu flüchten. Nach acht Tagen großer Anstrengungen war es ihnen denn auch gelungen, sich und die Kamele in Sicherheit zu bringen.

Wie in Dschandak und Pejestan versicherte man mir auch in Turut, daß es keine andern Wege durch die Kewir gebe als die beiden, die auch ich benutzt hatte oder benutzen wollte.

Während ich am 7. Februar in Turut Rast hielt, regnete es mehrmals fein und dicht, und man sagte mir, daß die Wüste jetzt aller Wahrscheinlichkeit nach wieder »gel«, glatt, sei. Ich mußte daher noch einen Tag warten und mich um so mehr in Geduld fassen, als mir ja noch mehr Regenfälle bevorstehen konnten, die die Rückkehr zur Hauptkarawane verzögern würden. Nach ihr sehnte ich mich mit jedem Tage mehr; bei den Meinen hatte ich allen möglichen Komfort; solange ich aber von ihr getrennt war, ging es recht kärglich her.

Ich bereitete mich in jeder Weise darauf vor, daß ich von den Meinen abgeschnitten und zu einer Umkreisung der Kewir gezwungen werden könnte. Denn wenn neue Regenfälle die Kewir so aufweichten, daß die Reise durch sie unmöglich wurde, blieb keine andere Wahl, als am Ostrande der Salzwüste entlang nach Tebbes zu ziehen. Eine Straße dorthin gibt es auch; sie erfordert 12 lange oder 15–17 kurze Tagemärsche. Ich hatte jedoch wenig Lust zu diesem Weg, denn Leutnant Vaughan hatte ihn 1888 und 1890 bereist und sehr wertvolle Beiträge zur Kenntnis der Ausdehnung der Kewir nach Osten hin geliefert.

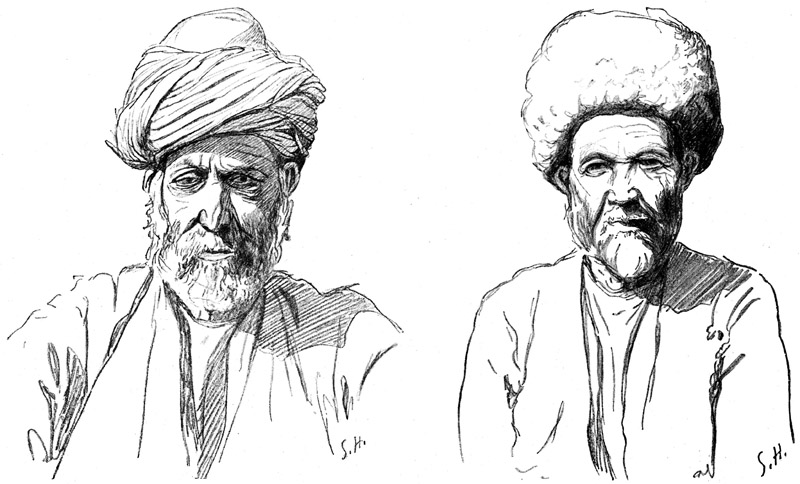

Während des Wartens im Lager Nr. 24, wozu uns der Regen zwang, konnte ich mir die Zeit auf keine bessere Weise vertreiben als dadurch, daß ich über die umliegende Gegend Erkundigungen einzog und Volkstypen zeichnete (Abb. 101–104). Es zeigte sich jedoch bald, daß die Turuter ein ganz anderes Temperament hatten als die Bewohner der im Süden der Kewir liegenden Dörfer. Dies konnte nicht daran liegen, daß Turut eine »Hafenstadt« ist, denn dann hätten ja die Leute in Dschandak, Pejestan und Chur vom selben Schlag sein müssen; aber in Turut waren sie jähzorniger, dreister und neugieriger als an andern Orten. Sie zum Modellstehen zu bringen, war keine Kunst, da ich ihnen 2 Kran pro Kopf gab; aber kaum hatte ich zwei Porträts fertig, als auch der Hof schon mit lärmendem Lumpengesindel vollgepfropft war, das von allen Seiten hereindrang und die Modelle störte. Als ich mit dem vierten Kopfe fertig war, standen die Kerle so dicht neben mir, daß die Gefahr einer Auswanderung ihres Ungeziefers groß war, und ich glaubte, daß es besser sei, wenn ich eine Weile in meinem Verschlag verschwände, da sie sich dann ebenfalls zurückziehen würden. Doch kaum hatte ich die Tür hinter mir geschlossen, so wurde das bißchen Tageslicht, das durch die Rauchspalten der Kuppel in das verschlagähnliche Gemach fiel, durch zwei neugierige Köpfe ferngehalten. Draußen vor der Tür blieben die Leute unermüdlich stehen, guckten durch die Ritzen, machten ihre Beobachtungen und schrien mir zu: »Jetzt liest er; jetzt raucht er! Laßt das Rauchen sein; holla, Sa'ab! Die Sonne zeigt sich, kommt heraus! Kommt doch und gebt mir auch 2 Kran, ich bin so arm usw.« Schließlich sprengten sie die Tür und stürmten schreiend und lachend herein, und Gulam Hussein und Ali Murat bemühten sich vergeblich, sie zurückzuhalten. Im allgemeinen gilt als Regel, daß, je kleiner und isolierter der Ort ist, desto ruhiger und friedfertiger seine Einwohner sind; in einem großen Ort dagegen, der viel mit der Außenwelt in Berührung tritt, werden die Leute dreister und zudringlicher.

101. 102. Sechzigjährige Männer aus Turut. (S. 385.) Zeichnungen des Verfassers

103. 104. Jünglinge von 22 Jahren. (S. 385.) Zeichnungen des Verfassers.

Am Morgen des 9. Februar waren es um 7 Uhr 0,3 Grad, und eine schwache Brise aus Südsüdwesten machte die Luft recht kalt. Gulam Hussein hatte unsere Vorräte mit Schaffleisch, Brot, Roghan, Eiern, Zucker, Mandeln und Datteln, Tabak, Streichhölzern, Holzkohlen, Brennholz, Stroh, Gerste und Baumwollsaat, nebst zwei Schläuchen süßen Wassers vervollständigt. Ein nicht geringer Teil der Einwohnerschaft des Ortes drängte sich auf dem Hofe, um Zeuge unseres Abmarsches zu sein, und ich bestach zwei kräftige Burschen, damit sie mir die Neugierigen vom Leibe hielten. Trotzdem folgten sie uns in dichten Scharen, die sich erst verliefen, als wir das Dorf schon ein ganzes Stück hinter uns hatten. Zuletzt bestand unser Gefolge nur noch aus fünf Krakehlern, darunter zwei Derwischen, die unaufhörlich laut für uns beteten, um dafür bezahlt zu werden; als sie je einen Kran erhalten hatten, baten sie um mehr. Auch sie wurden des Nachlaufens überdrüssig, drei Kerle aber blieben uns wie Bluthunde auf den Fersen; zwei von ihnen, unsere Wirte, waren schon bezahlt worden, wollten aber ein Extrabakschisch haben. Nachdem wir auch sie endlich losgeworden waren, hatten wir es nur noch mit einem Seïden zu tun; aber dieser tobte und schimpfte ärger als alle die andern und behauptete, daß er infolge seiner religiösen Würde und als Mann aus Dschandak berechtigt sei, von jeder aus Dschandak kommenden Karawane einen Kran Zoll zu erheben. Bekomme er ihn nicht, so werde er eines der Kamele mit Beschlag belegen. Ali Murat verweigerte ihm den Zoll ebenso eigensinnig, wie jener darauf bestand; ich aber war der Ansicht, daß es schon einen Kran wert sei, den Mann endlich loszuwerden, und warf ihm eine Münze hin, nach deren Empfang er umkehrte.

Wir hatten gehört, daß die Jezdkarawane mit unsern Gefährten auf der Reise durch die Wüste einen Umweg gemacht hatte, um Turut mit seinen zudringlichen, unverschämten Bewohnern zu vermeiden. Wir hatten auch gehört, daß eine aus zehn Kamelen bestehende Karawane in zwei Tagen aus Turut aufbrechen wollte, um nach Chur zu ziehen; ihr Führer hatte uns gebeten, noch zu warten, damit wir aneinander Gesellschaft hätten, wobei er natürlich den Hintergedanken hatte, daß wir voranziehen, die Wüstenstraße aufpflügen und für seine Tiere so einen trockneren Weg bahnen sollten. Darin hatte er sich aber gründlich verrechnet.

Die Lößterrassen, die Ackerfelder, der Kanal und das Flüßchen bleiben bald hinter uns zurück. Wenn man draußen von dem freien, offenen Gelände einen Blick auf dieses seltsame Dorf zurückwirft, so gleichen seine würfelförmigen Lehmhäuser mit ihren Dachkuppeln einer Pilzkolonie und sehen so gelbgrau und kahl aus wie die Terrassen, aus denen sie hervorgewachsen sind und die ihnen das Baumaterial geliefert haben.

Der Pfad führt über eine Reihe gelber Lehmhügel; in den Rinnen zwischen ihnen hat sich Grus angehäuft. Das Gelände ist durch die Erosion von Nordwesten her vielfach durchschnitten, und wir müssen unaufhörlich bergauf und bergab. Ali Murat ist schon oft diese Straße gezogen, ich brauche also keinen Führer. Bei Do-teppe, dem »Doppelhügel«, wo der Pfad sozusagen durch ein Tor zwischen zwei isolierten kleinen Hügeln führt, haben wir den ersten Farsach zurückgelegt. Im Osten zeigt sich in einiger Entfernung eine Bucht der Salzwüste, in die sich mehrere Regenbäche ergießen, so daß der Boden dort tückisch ist und verirrten Kamelen sehr gefährlich werden kann. An ihrer Ostseite erhebt sich ein kleiner Bergstock, hinter ihm liegt eine größere Kewirbucht. Ali Murat will wissen, daß der »Strand« der Salzwüste sich in solcher Weise immer weiter nach Osten hinzieht und Bogen bildet, indem vorspringende Berge und Buchten miteinander abwechseln.

Vor uns in Südwesten erscheint der kleine Bergstock Kuh-i-ser-i-kewir, »der Berg am Anfang der Wüste«. Wir werden um seinen östlichen Vorsprung ziehen; dort befinden wir uns zum letzten Male auf festem Boden, ehe wir uns wieder in das Wüstenmeer hineinbegeben.

Das in graubraunen Tönen schillernde Wüstenmeer dehnt sich jetzt bis ins Unendliche vor mir aus. Gerade im Süden sehe ich den Kuh-i-Chur, mein Reiseziel, schwach und matt, einem hellblauen Streifen vergleichbar, ein wenig über dem Horizont schweben, und auf seiner westlichen Seite erscheint die Fortsetzung der niedrigen Gebirge, die sich im Süden der Salzwüste erheben. Der immer feiner werdende Grus besteht aus Porphyr, Quarzit, Gips, Feuerstein, grobkörnigem Basalt, Sandstein mit Quarz und Kalzitgängen und feinkörnigem weißem Kalkstein. Immer flacher wird das allmählich nach dem Wüstenrande hin abfallende Terrain, der Grus hört ganz auf, und gelegentlich passieren wir kleine Flächen salzigen Tonbodens gleicher Art wie in der Kewir.

Der letzte feste Ufergürtel ist ganz schmal. Nun sind wir draußen auf Kewirboden, der hier porös, uneben und trocken ist, so daß alle alarmierenden Gerüchte sich als übereilt erweisen; nur in flachen Rinnen, in denen die äußersten Fühlhörner der Regenfluten in die Wüste hineingehen, ist der Tonboden feucht und glatt. Die Grenze zwischen dem festen Boden und der Kewir ist so scharf, daß ihre Lage sich auf beinahe weniger als einen Meter feststellen läßt. Hier hat man wirklich das Gefühl, am Ufer eines Meeres oder eines großen Sees zu stehen. Im Westen und Osten sieht man die wie Vorgebirge und Landspitzen vorgeschobenen kleinen Berge in immer schwächer werdenden Tönen, und hinter uns sehen wir die rötliche Bergreihe oberhalb des Dorfes Turut. Wir befanden uns hier in 705 Meter Seehöhe, waren also vom Dorfe an 109 Meter tiefer gestiegen.

Jetzt führt unsere Straße nach Südsüdost, und es geht über feuchten, schauderhaft glatten Boden, auf dem die Kamele oft ausgleiten und das Reiten recht erschwert ist. Ali Murat erzählte mir, daß man an einer Stelle im Innern der Wüste bisweilen Stücke feinster Fayence finden könne; der größte Teil sei jedoch schon nach Isfahan gebracht worden, um an Europäer verkauft zu werden. Vor vielen Jahren sei eine große, mit Fayencen beladene Karawane durch die Wüste gezogen und dort von einer Schar Turkmenen überfallen und ausgeplündert worden; die Räuber hätten mit der Last nichts anzufangen gewußt und sie in der Wüste liegen lassen, aber die Kamele nebst ihren Eigentümern mitgenommen und letztere als Sklaven auf den Märkten in Merw und Buchara verkauft.

Die Wüste ist zwar dem Vorwärtskommen nicht förderlich, aber wir marschieren trotzdem so schnell, wie es bei der Glätte möglich ist. Einige Gürtel sind unbeschreiblich schlüpfrig; die Kamele schlenkern mit den Beinen, als wollten sie sich im Schlittschuhlaufen üben. In einer glücklicherweise nur ganz schmalen Bodeneinsenkung liefen wir Gefahr, in Schlamm zu ertrinken, der zäh und dick war, ein schmatzendes Geräusch beim Auftreten verursachte und in großen Schollen an den Stiefelsohlen hängen blieb. Weit draußen im Südosten taucht aus dem ebenen Boden ein neuer Bergstock auf; es ist der Kuh-i-Halwan, auf dessen Westseite das große Dorf Halwan liegen soll.

Es war eine ordentliche Erholung, wieder eine Weile auf ganz trocknem Boden marschieren zu können. An zwei Stellen sahen wir Strohreste und Kamelmist; dort hatten Karawanen Rast gehalten. Nach Osten hin schillert die Wüste gelb, im Westen schwarz; aber man würde sich sehr irren, wenn man daraus schlösse, daß das Land nach Osten hin trockner sei. Die verschiedenen Farbenschattierungen ruft die sinkende Sonne hervor; nach Westen hin erscheint der Boden durch die Schatten kleiner Erdhaufen und Unebenheiten des Tonbodens dunkel.

Rot und schön geht die Sonne unter und zieht wie ein riesenhafter Magnet das Tageslicht mit sich in die Tiefe; aber schon eine halbe Stunde darauf erscheint der Mond, ebenso rot, wenn auch matter glänzend. Das Nachtgestirn ist mir ebenso willkommen wie die Sonne, und sein bleiches Licht erhellt mit einem Schlag die öde Wüste. Der Himmel war fast ganz klar; man konnte daher die eigentümliche Form des Mondes deutlich wahrnehmen. Ein bißchen oberhalb der schwarzen, gleichmäßigen Linie des Horizonts zeigte sich ein lanzettförmiges Luftschiff, das sich allmählich vergrößerte. Doch je höher der Mond stieg, desto runder wurde seine Scheibe, desto mehr ging seine rote Farbe in Gelb und schließlich sogar in Weiß über. Die Schatten der Kamele, die wir eben noch, im Sonnenlicht, auf der linken Seite hatten, fielen jetzt nach rechts; aber sie waren ganz matt, denn der Mond stand noch tief, und noch zitterte im Westen ein schwacher Widerschein des Tageslichts. Nach und nach erbleicht auch dieser Schein, der Mond steigt, und die Schatten werden immer schwärzer. Schweigend und eigensinnig wandern wir in südsüdöstlicher Richtung weiter; wir befinden uns wieder in der gefährlichen Wüste, und mein Hauptinteresse ist jetzt, ihren umklammernden Armen unversehrt zu entschlüpfen.

Wir waren 10 Stunden ununterbrochen gewandert, als Ali Murat an einer Stelle stehenblieb, wo Strohhalme verrieten, daß eine Karawane gerastet hatte. Er fragte mich, ob es mir recht sei, wenn wir die Nacht hier zubrächten. Das Wetter sehe beständig aus, wir hätten nichts zu fürchten und könnten ruhig schlafen, um uns zu der langen, anstrengenden Reise des nächsten Tages zu kräftigen. Herzlich gern! Ich hatte nichts dagegen, hier Rast zu halten. Die Kamele wurden schnell von ihrer Last befreit und um ihren Häckselvorrat herum angepflöckt, das Stativ mit der Burcha wurde aufgestellt, und während ich die tagsüber gemachten Notizen eintrug, bereitete Gulam Hussein mein Abendessen. Die Höhe betrug hier, im Lager Nr. 25, 717 Meter.

Totenstill und friedlich ist es hier; keinen Laut hört man, nicht einmal aus der Ferne den Schrei eines Nachtvogels, und selbst Newenk, der sonst immer irgendetwas anbellen muß, liegt stumm, zusammengerollt neben den Kamelen. Es ist der Wohnsitz der Todesstarre, jegliches organische Leben fehlt hier gänzlich. Wir sind der Mittelpunkt dieser runden, glatten, schwarzen Scheibe, aus der es überall nach dem Horizont hin gleich weit ist. Die einzigen Laute, die wir hören, sind das eintönige Schroten und Kauen der Kamele, ihre tiefen Atemzüge und hin und wieder das Knistern des Lagerfeuers. Die beiden Männer schweigen, und wenn sie gelegentlich einmal sprechen, geschieht es mit gedämpfter Stimme, als wagten sie es nicht, den Frieden der großen Einöde zu stören. Vergebens horchen wir angestrengt, ob nicht irgendwo Glocken ertönen; doch nein, keine Reisenden sind in dieser Nacht unterwegs. Und über diese ganze stumme Einöde breitet der Mond sein Licht.