|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Unsere vier Kamele sind widerspenstig. Sie wissen, daß der Pfad, dem wir folgen, nach der Wüste führt und daß sie einige Tage lang mit knapper Kost werden vorliebnehmen müssen. Doch bald finden sie sich in ihr Schicksal und folgen ruhigen, gleichmäßigen Schrittes dem Manne, der das Leitkamel führt; mich selbst trägt eine »Arwane«, eine Stute, deren Gang so weich und behaglich ist, daß ich glaube, lange Ritte auf ihrem Rücken aushalten zu können. Zu unserer Linken zieht sich ein mächtiges Erosionsbett hin, in dem sich noch eine Karawane aus Jezd niedergelassen hatte; die Leute lagerten dort, beobachteten die Wüste, warteten auf gutes Wetter und fragten sich, ob der Himmel, der nichts weniger als vertrauenerweckend aussah, sie mit noch mehr Regen überraschen werde. Als sie uns nach der Wüste hinabgehen sahen, fragten uns zwei Treiber, ob wir einen besondern Anlaß hätten, an baldiges Eintreten guten Wetters zu glauben, aber wir antworteten ihnen, daß wir nahe am Rande der Wüste zu sein wünschten, wenn es sich aufklären sollte.

Auf beiden Seiten unseres Weges liegen niedrige Hügel, die nach Norden hin immer flacher und niedriger werden, um schließlich in ganz ebenen Boden überzugehen. Auch der Pfad, dem wir bald zwischen spärlichen Grasbüscheln, bald auf sterilem Boden folgen, zeigt ein langsames Abfallen nach der Kewirdepression. In einigen kleinen Mulden hat man schon ein Vorgefühl der Salzwüste; der Boden ist locker, weich und mit weißem Salzpuder bestreut. Man ahnt kaum die Berge im fernen Osten, die über Chur-i-ges und Arusun emporragen, jener Gegend, wo wir »landen« werden, nachdem wir zweimal das Meer der Wüste durchschifft haben. Unser Führer ist sehr gesprächig und verkürzt uns die Stunden des Marsches, indem er uns alles erzählt, was er weiß. Er versichert, die östliche Linie sei am gefährlichsten; wenn es unterwegs Regen gebe, müsse man auf der westlichen zwei bis drei Tage liegenbleiben und warten, bis der Boden wieder so trocken sei, daß die Kamele auf ihm gehen könnten; auf der östlichen Linie aber dauere es fünf Tage, bis der Boden wieder trockne. Hinsichtlich des Regenwassers, das zeitweise in den Rinnen, die wir überschreiten oder denen wir folgen, nach Norden strömt, sagt er, daß es in der Kewir niemals an der Oberfläche sichtbare Seen bilde, wohl aber unterirdische, deren Spiegel ziemlich dicht unter dem Boden liege; er glaubt, daß es aus diesem Grunde so gefährlich sei, über diese Wasseransammlungen zu gehen.

Wir sind zwei volle Stunden unterwegs gewesen, als wir an dem Haus-i-dehene, einem eingestürzten Brunnenhause, vorbeikommen. Von hier aus halten wir uns in der Nähe einer sehr ausgeprägten Erosionsrinne, Rudchaneh-i-haus-i-dehene genannt, auf deren westlichem Ufer sich 20 Meter hohe Lehmhügel erheben; ihre Böschungen sind gerieft wie die Schale einer Melone. Als wir das Bett verlassen, um seine es westlich begrenzenden Hügel an einem Punkte zu überschreiten, der Kotel oder Paß genannt wird, haben wir den halben Weg zurückgelegt und sind in drei Stunden 2 Farsach weit geritten. Das Gelände wird kupierter, ein wahres Labyrinth von Rinnen zwischen weich abgerundeten, kleinen Hügeln. Die Rinnen werden jedoch nach und nach immer kleiner, die Hügel immer niedriger, je weiter wir nach Norden vordringen, das Land wird ebener und horizontaler.

Immer ebener wird der Pfad, immer feiner der Grus; aus den niedrigen Lehmrücken stehen Gipsschichten wie schräge Tischplatten hervor. Wir sind jetzt vier Stunden unterwegs und haben 3 Farsach zurückgelegt; sind die Angaben des Führers richtig, so werden wir 40 Stunden brauchen, um die 30 Farsach der Salzwüste zurückzulegen. Mein Reitkamel hat die Kewir während der acht Jahre, die es Arbeitskamel ist, dreißigmal durchzogen; es ist jetzt zehn Jahr alt. Hier in der Gegend beginnen die Kamele schon mit zwei Jahren zu arbeiten, und daher bleiben sie auch so klein; unsere großen Kamele sind erst angelernt worden, als sie schon drei oder vier Jahre alt waren.

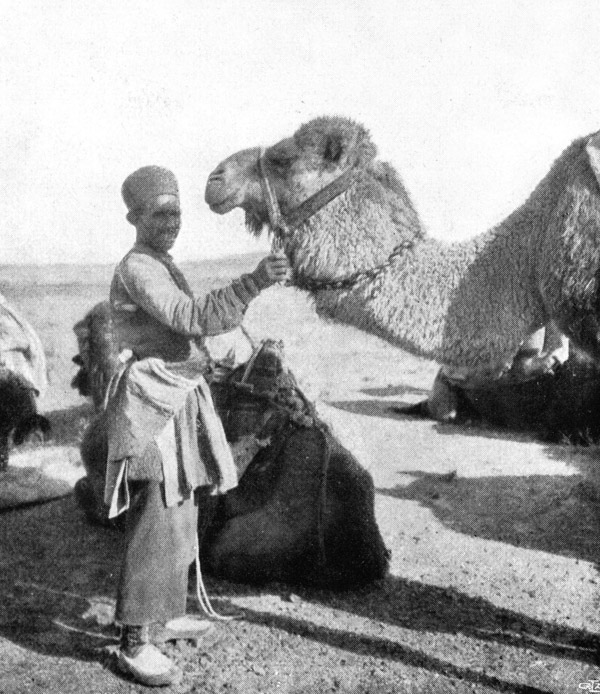

Das Land wird immer öder und unfruchtbarer, wenn man sich der großen Wüste nähert; die durch ihre Nähe hervorgerufene Stimmung wird noch erhöht durch die finstern, dunkelvioletten Wolken, die beim Sonnenuntergang über uns schweben. Es beginnt zu dämmern; die Nacht ist nahe, vor uns hüllt der Nebel die Wüste in seine Schleier ein. Der Führer eilt voraus, um Brennmaterial zu sammeln, Gulam Hussein führt die Kamele (Abb. 92), deren letztes das meine ist. Wir ziehen in der sich herabsenkenden Dunkelheit weiter, kein Laut unterbricht die Einsamkeit; es ist still wie im Grab; der Boden ist vollkommen vegetationslos. Vergeblich versucht der Mond die schweren Wolkenmassen zu zerteilen, die sich bald wieder so dicht zusammenballen, daß keine helle Stelle am Himmel den Platz ahnen läßt, wo die Leuchte der Nacht sich versteckt hält.

92. Gulam Hussein und eines meiner besten Kamele. (S. 328.)

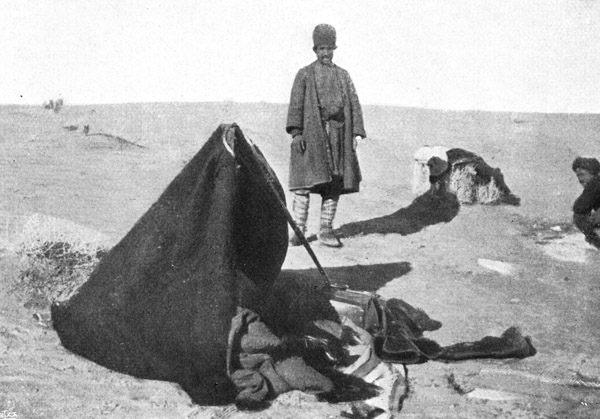

Jetzt kommt unser Führer mit einem ganzen Armvoll Brennholz wieder. Er zeigt auf eine Anhöhe vor uns, die wir in der Dunkelheit kaum wahrnehmen, und sagt, dies sei das Gewölbe über einem »Haus« oder Wasserbehälter; hier wollten wir die Nacht verbringen, um morgen so früh wie möglich aufzubrechen. Wir lagern, uns an einer zerfallenen Mauer; das Lager Nr. 20 ist im Handumdrehen in Ordnung, das Gepäck ist ja so leicht. Das Stativ wird aufgestellt und die »Burcha« darüber gebreitet (Abb. 93); das Licht wird angezündet, ich packe meine Notizbücher aus, um die heutigen Beobachtungen einzutragen, während die beiden Männer ein Feuer anzünden und Tee bereiten. Dann serviert man mir das erste kalte Huhn mit Brot und drei gekochten Eiern. Jetzt, da wir so wenige sind, genießen wir unsere Freiheit noch besser als gewöhnlich. Meine Reisegefährten rauchen, unter freiem Himmel sitzend, ihre Pfeife; andere lebende Wesen als uns drei gibt es in dieser gottverlassenen Gegend nicht.

93. Mein primitives Zelt am Rande der Kewir. (S. 328.)

Da fährt plötzlich ein aus Norden kommender Windstoß über unser einsames Lager hin; er hätte mir mein provisorisches Zelt umgeweht, wenn ich nicht noch im letzten Augenblick das Stativ festgehalten hätte. Zwei Minuten Ruhe, dann ein neuer Windstoß, aber ein heftigerer als der erste; um das Lagerfeuer stieben die Funken. »Bad-i-Kewir, der Wüstenwind«, sagte der Führer mit ernster Miene. Um uns her herrscht undurchdringliche Nacht, und auch der Himmel ist pechschwarz. Einige schwere, große Regentropfen prasseln auf die Burcha, der Wind wird stärker und weht jetzt ununterbrochen; es heult und pfeift um die Ecken der verfallenen Mauer, man merkt, daß ein Unwetter heraufzieht. Auch der Regen wird stärker und dichter und fällt in eigensinnigen Schauern, die lärmend auf meinem Zeltdach trommeln. Die Männer bleiben am Feuer sitzen und binden sich nur ihre Mäntel um, ich verkrieche mich unter der Burcha so gut es geht und will nicht merken, wie es von ihr herabtropft und herabrieselt; ich muß meine Mahlzeit beenden, und daß es regnet, läßt sich einmal nicht ändern.

Doch bald wird es wirklich zu arg; einen solchen Regen hatte ich seit meinem Aufenthalt in Trapezund nicht erlebt. Es gießt wie mit Mulden vom Himmel, es spritzt und plätschert im Schmutz; man hört, wie es nah und fern herabrauscht und wie verschiedene Schauer gleichsam in Bogen das Erdreich begießen; es ist ein kompakter, dichter, erbarmungsloser Regen, und man hört es seinem eigensinnigen Rauschen an, daß er sobald nicht aufzuhören gedenkt. Wir hatten gerade den Rand der Kewir erreicht und wollten die Reise über ihr trügerisches schwankendes Moor wagen, als das einzige Wetter losbrach, das unsere Pläne durchkreuzen konnte. Was nützt es jetzt, energisch zu sein und waghalsige Entschlüsse zu fassen; mit den Elementen zu kämpfen, ist aussichtslos. Mit einem Gefühl ernstlicher Verstimmung hört man es draußen plätschern und weiß, daß jede Minute den Marsch in die Wüste noch unmöglicher machen wird. Man glaubt zu hören, wie ein mächtigeres Wesen eine unübersteigbare Mauer um die Wüste baut, eine Mauer, die uns zur Umkehr zwingen wird.

Länger konnten wir diese Dusche nicht aushalten. Die Männer fanden in der Ruine ein nichts weniger als einladendes Schlupfloch, eine wirkliche Grotte unter dem verrußten Gewölbedach. Dorthin begaben wir uns durch Schmutz und Regen und beeilten uns, unsere Sachen unter Dach zu bringen und das erlöschende Feuer wieder anzufachen. Dort saßen wir alle drei, starrten in die Flammen und ohne einander es zu sagen, sahen wir ein, daß unser Plan, morgen früh um 3 Uhr aufzubrechen, schon jetzt zu Wasser geworden war. Newenk, der ungebeten mitgekommen war, lag draußen, heulte und war verdrießlich darüber, daß er bis auf die Haut naß wurde und dennoch nichts zu trinken hatte. Aber die Perser dulden feine Hunde im Hause, und Newenk mußte daher bei den Kamelen bleiben.

Es ist 9 Uhr; wir haben 5 Grad über Null, der Wind hat sich gelegt, es gießt noch immer, und das Plätschern dieses gründlichen Regens schallt wie ein Hohngelächter in die Grotte hinein. Ich gehe hinaus, um die Instrumente abzulesen, und fühle dabei, daß der Boden schon weich geworden ist; man sinkt in den Lehm ein, und es quatscht unter den Schritten. Triefend naß krieche ich wieder in unser Schlupfloch, dessen schmutzige, übelriechende Höhle obendrein beißender Rauch füllt.

»Wie lange Zeit braucht die Wüste zum Trocknen, wenn es die ganze Nacht weiterregnet?« fragte ich.

»Drei oder vier Tage.«

»Und wenn es morgen fortfährt zu regnen?«

»Zehn Tage.«

»Wir werden sehen, wie es morgen mit dem Wetter wird; aber zehn Tage warten wir in diesem Loche nicht, das ist ja gerade die Zeit, deren man bedarf, um zweimal durch die Wüste zu ziehen.«

»Schon jetzt ist es unmöglich, in die Wüste hineinzugehen, Sa'ab; wir können morgen solange schlafen, wie wir wollen.«

Um mir die Zeit zu vertreiben, beginnen sie mir von ihren Erfahrungen und Schicksalen in der Kewir zu erzählen. Wieviele Perser waren schon in dieser unheimlichen Wüste umgekommen! Gulam Hussein hatte vor zwei Jahren eine Karawane begleitet, die dort infolge eines sehr starken Schneefalls nicht weniger als fünf Kamele verlor. Der Schnee schmolz freilich sofort wieder auf dem salzhaltigen Boden, aber dieser wurde davon so feucht und glatt, daß die Karawane mitten in der Kewir lagern mußte. Da obendrein heftiger Nordwind wehte, starben die Kamele vor Kälte, und einem Mann erfroren die Füße, so daß er sein ganzes Leben ein Krüppel blieb. Der Führer sagte, daß man sich nichts Hoffnungsloseres, Anstrengenderes und Aufreibenderes denken könne, als im Schlamm zu Fuß zu gehen; bei jedem Schritt sinke man bis an die Knie ein; beeile man sich, um weniger tief einzusinken, so verliere man bald seine Schuhe und werde todmüde; und gehe man langsam, so sinke man so tief, daß man kaum imstande sei, die Füße wieder herauszuziehen, so zäh und so einsaugend sei dieser Schlamm.

Von den drei Karawanen, die noch in Dschandak lagerten, als wir heute aufgebrochen waren, sagte er, daß sie, wenn es auch morgen noch regnete, alle ihre Ballen bis zum Frühling im Dorfe lassen und ihre Kamele mit Holzkohlenlasten zurückführen würden. Die Holzkohlen werden hier aus einem Baume gebrannt, der »Badam-i-talch«, wilder Mandelbaum, heißt und in den Tälern des Kuh-i-Dschandak wächst. Wenn eine Handelskarawane in der Wüste von Platzregen überfallen wird, werden die Kamele schleunigst von ihren Lasten befreit, die Lasten so gut es geht zugedeckt und an Ort und Stelle zurückgelassen, wo sie dann manchmal einen oder gar zwei Monate lang liegen bleiben. Sie versinken während dieser Zeit nicht im Schlamm; doch wenn die Last aus Weizen besteht, keimen und sprießen die Körner, so daß die Säcke ganz grün dastehen, wenn man im Frühling kommt, um die Last zu bergen. Nachdem man den Kamelen die Lasten abgenommen hat, versucht man, sie so schnell wie nur möglich nach demjenigen »Ufer« hin zu retten, das gerade das nächste ist. Sieht aber der Regen aus, als werde er nicht lange anhalten, so bleibt man, wo man ist, und wartet, bis der Boden so weit getrocknet ist, daß die Tiere auf ihm nicht mehr ausgleiten. Es geschieht jedoch auch, daß neue Regenschauer kommen; man wartet wieder und sieht sich wieder getäuscht. Schließlich ist der mitgenommene Wasservorrat erschöpft, und das Leben steht auf dem Spiel. Dann eilt man nach dem »Lande« hin; man arbeitet sich durch den Schlamm vorwärts; die nachfolgenden Kamele vermeiden die Spuren der voraufgegangenen, die wie schwarze Löcher klaffen. Man ist noch nicht weit gelangt, so muß das erste Opfer, dessen Kraft erlahmt ist, aufgegeben werden; und dann werden sie, eines nach dem andern, im Schlamm zurückgelassen. Wenn das letzte dem Tod überliefert ist, haben die Männer nur noch an sich selbst zu denken. Oft fassen sie einander paarweise an, um besser im Gleichgewicht zu bleiben; ihre Schuhe sind sie längst los, und bald bleiben auch die Beinkleider im Schlamm stecken. Sie sehnen sich nach den Flächen in der Wüste, die aus steinhartem Salz bestehen; allerdings stehen auch sie unter Wasser, aber über sie hinzuschreiten, ist doch, mit dem Gehen im Schlamm verglichen, eine Erholung. Es ist indessen außerordentlich gefährlich, sich bei Nebelwetter, wenn keine fernen Bergkonturen als Leitmarke dienen können, oder gar bei Nacht auf diese Salzfelder hinauszubegeben. Natürlich gibt es dort keinen Pfad, und selbst wenn es dort einen gäbe, würde man ihn durch das Wasser hindurch nicht erkennen können; man irrt sich daher sicher leicht in der Richtung, verläuft sich in der Kewir, verletzt sich die Füße an den scharfen Rändern der Salzschollen, bis sie bluten, und geht schließlich an Ermattung, Blutverlust und Durst zugrunde.

Gulam Hussein und der Führer behaupteten, die Wanderer, die sich in der Kewir befänden, seien nicht mehr Herren ihrer Sinne; sie würden dort auf seltsame Weise behext. Sei das Wetter gut und blieben alle zusammen, so schade das weiter nicht; man habe dann nur den Kamelen zu folgen, die niemals die Herrschaft über ihren Ortssinn verlören und in ihrem eigenen Interesse möglichst schnell auf der kürzesten Querlinie durch die Wüste hindurchzukommen suchten. Doch wenn eine Karawane ein oder zwei Stunden in der Nacht gerastet habe, um auszuruhen, und wenn bei ihrem Abzug ein noch schlafender Mann vergessen worden sei und dieser beim Erwachen die Karawane nicht mehr vorfinde und sich schleunigst aufmache, um seine Gesellschaft bald wieder einholen zu können – dann schlage er stets die verkehrte Richtung ein. Er habe seinen Ortssinn gänzlich verloren. Die Fährten könne er auf dem harten Boden nicht sehen, dazu sei es zu dunkel. Er höre in der Ferne den Glockenklang, glaube aber, daß er aus der entgegengesetzten Richtung komme. Er laufe dem lockenden Tone nach, und wenn das Läuten infolge der wachsenden Entfernung schwächer werde, glaube er, daß der Wind den Schall dämpfe. Wenn aber der Klang schließlich ganz verhallt sei und er überdies beobachte, daß sich kein Lüftchen rege, merke er, daß er verkehrt gegangen sei, und kehre wieder um. Erst wenn die Sonne aufgehe, werde ihm die Sachlage klar, und er komme dann in vollständig erschöpftem Zustand wieder bei den Seinen an.

Meine beiden Begleiter hatten solche Abenteuer erlebt. Gulam Hussein hatte einmal die festgesetzte Zeit verschlafen und war nach dem Erwachen nach der verkehrten Richtung geeilt. Er hatte schon einen Farsach hinter sich gehabt, als ihm eingefallen war, die Spur zu untersuchen, und dabei hatte er seinen Irrtum erkannt. Doch als er das Ohr auf die Erde gelegt und jetzt auch das Läuten der Glocken ganz schwach gehört hatte, hatte er ganz deutlich vernommen, daß es aus einer Richtung kam, die derjenigen der Fährte gerade entgegengesetzt war. Da hatte er geglaubt, daß er verrückt geworden sein müsse, und hatte sich weder für die nördliche noch für die südliche Richtung entscheiden können, sondern war still sitzen geblieben und hatte das Tageslicht abgewartet; erst als der Morgen angebrochen war und er die Spur deutlich gesehen hatte, war es ihm klar geworden, welche Richtung die richtige war. Wie lebhaft erinnern nicht diese Erzählungen an Marco Polos Schilderungen der Lopwüste! Man möchte beinahe glauben, daß er die Lopwüste mit der großen persischen Wüste verwechselt habe!

Über den Weg durch die Kewir, den wir hatten benutzen wollen und der uns jetzt mit jeder Minute mehr zu Wasser wurde, teilte mir Ali Murat, unser Führer, folgendes mit. Von dem naheliegenden »Ufer« hatten wir zunächst 4 Farsach Kewir, nachher 2 Farsach Nemek, harte Salzlagerungen, darauf 12 Farsach Kewir, dann wieder 1 Farsach Nemek und zuletzt noch 9 Farsach Kewir nach Husseinan zurückzulegen. Von dem Lager Nr. 20, in dem wir uns jetzt befanden, rechnete man nach jenem Dorf im Norden im ganzen 30 Farsach. Von Turut nach Chur hat man zuerst 4 Farsach nach dem eigentlichen Rande der Salzwüste, dann 6 Farsach Kewir, 1 Farsach harten Salzes, 12 Farsach Kewir und wieder 1 Farsach Salz, 4 Farsach Kewir, 2 Farsach nach Chur-i-ges, 1 nach Arusun und 8 nach Chur; auf dieser Route muß man im ganzen 26 Farsach durch schlechte Wüste zurücklegen. Man konnte es als sicher ansehen, daß, wie jetzt drei Karawanen in Dschandak warteten, auch einige in Husseinan lagerten und dort gutes Wetter abwarteten. Wenn während dieser Wartezeit eine Karawane aus der Wüste kommt und berichtet, daß der Weg leidlich gewesen sei, so machen die Wartenden sich gleich auf den Weg, falls sie nicht schon vorgezogen haben, wieder umzukehren.

So plauderten wir, während draußen der Regen strömte. Um 10 Uhr ging der Regen in Schnee über, man hörte es draußen nicht mehr plätschern und spritzen; die Nacht war trügerisch still, und dennoch kam es noch ebenso stark wie vorher von oben hernieder, und der Schnee taute auf, sobald er den Boden berührte. Der einzige Trost, den wir hatten, war, daß das Innere des rauchigen Loches wenigstens trocken blieb. Nachdem Gulam Hussein die in einer Ecke liegenden Lumpen, auf denen schon viele Karawanenleute geruht hatten, zusammengekratzt und hinausgeworfen hatte, machten wir uns unser einfaches Nachtlager zurecht und legten uns schlafen.

Als ich gegen 7 Uhr erwachte, kauerten meine beiden Reisegefährten am Feuer und verhielten sich mäuschenstill, um mich nicht zu stören. Sie wärmten sich die Hände über den Flammen, was sehr nötig war, denn draußen wehte ein heftiger Westwind; das Minimum hatte während der Nacht -1,7 Grad betragen, und wir hatten noch Frostwetter; der Himmel war stark bewölkt, und das Wetter sah nichts weniger als einladend aus. Der Westwind, der hier »Bad-i-schahrijar«, der Stadtwind, heißt, weil er von der Seite herkommt, wo Teheran liegt, ist um diese Jahreszeit stets sehr kalt und rauh; aber er pflegt gewöhnlich keine Niederschläge zu bringen, wie es der Ostwind, der »Bad-i-Chorassan«, tut. Für uns war der Wind ein Vorteil, denn wenn er lange anhielt und trocken blieb, mußte er das Trocknen der obersten Schichten des Wüstenbodens beschleunigen; und wenn die Sonne, die sich jetzt so eigensinnig versteckt hielt, nur aus den Wolken hervorgucken wollte, würde es damit noch schneller gehen.

Draußen stöbert und heult es; es ist richtiger Winter; es zieht und pfeift in der Grotte der Ruine, und die Windstöße treiben den Rauch wieder hinein. Wir sitzen in unsere Mäntel gehüllt am Feuer, unschlüssig, was jetzt geschehen soll. Wir haben zwischen zwei Entschlüssen zu wählen: entweder hier liegenzubleiben und zu warten, bis die Wüste wieder trocken ist, oder nach Dschandak zurückzukehren und nach Chur zu ziehen, um von dort aus mit besserem Glück die Kewir zu durchqueren und schließlich auf dem großen östlichen Umweg über Tun nach Tebbes zu gehen. Daß der heutige Tag verloren ist, sehe ich ein. Nur 2 Farsach, so weit, wie der Boden sandig ist und nach dem Ufer hin abfällt, kann man ohne Schwierigkeit zurücklegen, dann aber folgen 4 Farsach Kewir, die das gefährlichste Stück der ganzen Strecke sind und auf denen das salzige Grundwasser so dicht unter dem Boden steht, daß dieser zum Trocknen außergewöhnlich langer Zeit bedarf; im Norden des harten Salzgürtels, der »Nemek«, sind die Verhältnisse günstiger, und der Kewirboden wird dort schneller trocken. Wenn nur eine der Dschandakkarawanen vorausgehen und einen Pfad austreten wollte, so würden wir ohne Gefahr in ihrer Spur hinterdreinziehen können. Nach dem nächtlichen Regen kann der Schlamm noch nicht sehr tief geworden sein, und wenn eine Reihe hindurchwandernder Kamele gleichsam eine Furche aufgepflügt hat, pflegt der Boden in dieser Rinne schneller zu trocknen und weniger glatt zu sein.

Hier in unserm Wartelager befinden wir uns in einer flachen, auf allen Seiten durch niedrige Hügel umgebenen Senke, und da dies der letzte Punkt ist, an welchem sich Regenwasser aufspeichern läßt, hat man hier zu verschiedenen Zeiten fünf Zisternen gegraben und ausgemauert, von denen zwei aus gebrannten Ziegelsteinen, die übrigen aus Lehmziegeln bestehen, die nur an der Sonne getrocknet und infolgedessen zerbröckelt sind. Diese Zisternen werden nur nach heftigen, anhaltenden Regengüssen durch oberirdisches Abflußwasser gespeist und stehen nicht mit Quellen oder dem Grundwasser in Verbindung; letzteres soll hier 8 Klafter tief unter dem Erdboden stehen und salzig sein.

Die neueste Zisterne war vor vier Jahren angelegt worden; die dazu erforderlichen Mittel hatte ein Mann aus Anarek testamentarisch vermacht. Über ihrem »Haus«, dem rechteckigen Becken, ist ein Ziegelbau in Form einer Kuppel aufgeführt; in der unterirdischen Krypta, die dadurch entsteht, beträgt die Höhe zwischen dem Boden der ausgemauerten Zisterne und der gewölbten Decke wenig mehr als 4 Meter. Das Ganze heißt »Abambar«, Wasserbehälter (Abb. 94). Das Becken ist 6 Meter lang, 2½ Meter breit, und der Boden liegt 3½ Meter tief; wenn das Becken einmal mit Wasser gefüllt ist, bleibt also kaum ein Meter zwischen seinem Wasserspiegel und der gewölbten Decke, in der zwei kleine Scharten das Tageslicht durchlassen. Eine schräge Treppe führt nach dem Boden der Krypta hinunter, wo man bequem auch dann Wasser schöpfen kann, wenn es seinen tiefsten Stand hat.

94. Ein Abambar. (S. 336.)

Jetzt war der Boden der Zisterne trocken. Die anhaltenden Frühlingsregen pflegen aber die Zisterne so reichlich zu speisen, daß der Wasservorrat den Sommer über ausreicht. Von Norden kommende Karawanen erlauben sich bisweilen die Ungebühr, ihre Kamele aus der Zisterne zu tränken, anstatt damit zu warten, bis sie das 4 Farsach südlich liegende Dschandak erreicht haben. Sie tun es aber heimlich, denn die Zisternen sind nur für Menschen bestimmt, und diejenigen, welche ihre Kamele daraus tränken, werden, wenn sie jemand dabei ertappt, von den Dschandaker Behörden in Strafe genommen.

Die Ruine, die uns eine Freistatt gewährte, stand mit dem Haus-i-Hadschi-Ramasan in Verbindung, der nach einem Manne aus dem Dorfe Ferruchi bei Chur so genannt wird. Dieser Hadschi Ramasan hatte vor 20 Jahren in seinem Testament 100 Toman zu diesem Zweck ausgesetzt. Ein »Haus« am Rande der Wüste ist eine Wohltat für die Reisenden; manch einer ist schon, halbverschmachtet, aus der Wüste herausgetaumelt und hat seine ausgedörrte Kehle mit dem kühlen, süßen Wasser erquickt. Der Mann, der seinen Mitmenschen durch seine Freigebigkeit ein solches Labsal schenkt, erwirbt sich bei Allah Verdienste; daher kommen derartige Werke der Barmherzigkeit in Persien sehr häufig vor.

Doch wie kommt das Wasser in einen solchen »Haus« hinein, fragt vielleicht der eine oder andere. Besuchen wir also noch eine dieser kleinen, ebenso einfachen wie sinnreichen Einrichtungen, die, obgleich sehr verfallen, uns einen deutlichen Begriff von dem System geben wird. Auch sie hat ihr Treppenhaus, durch das man in eine Zisterne hinuntergelangt, die hier jedoch rund ist, 7 Meter Durchmesser hat und durch ein Gewölbe vor Sonnenschein und Verdunstung geschützt wird. Die aus gebrannten Ziegelsteinen bestehenden Wände dieses Brunnens sind mit Kalk abgeputzt, damit das Mauerwerk das aufgefangene Wasser nicht durchläßt. Von einer Schlammfläche, die 4000 Quadratmeter umfaßt und die ein niedriger Wall umschließt, führt ein kleiner Kanalarm in die Rotunde hinein. In diese schlammige kleine Depression münden mehrere Erosionsrinnen, die aus den südlichen Gebirgen kommen. Das Regenwasser hat sie ausgemeißelt, aber nur nach starken, anhaltenden Regen erreichen die Reste der verschiedenen Fluten, die auf ihrem Wege hierher nicht verdunstet oder in die Erde eingesickert sind, die Depression, in der sich ein großer Teil ihres mitgeschwemmten Schlammes zu neuen Schichten absetzt, während das Wasser durch den kleinen Kanal in die runde Zisterne fließt. Gewöhnlich bedarf es nur eines ordentlichen Regens, um diese bis an den Rand zu füllen, da ihre Tiefe 2 Meter beträgt und sie etwa 60 Kubikmeter Wasser aufnehmen kann. Die Gewölbe und die undurchdringlichen Brunnenwände bewirken, daß das Wasser lange stehen bleibt und auch im Sommer vergleichsweise kühl ist, weil es unter der Oberfläche des Erdbodens steht.

Um mir die langsam vergehende Zeit zu vertreiben, machte ich mit Ali Murat einen Spaziergang nordwärts. Nach dieser Seite hin umgibt unser Lager eine Bastion von niedrigen Hügeln, von denen herab man den Boden sich nach dem Rande der Salzwüste hin senken sieht; das Erdreich ist hier sehr stark mit Sand und Gips vermengt und ist auch nach Regen nicht schlüpfrig. Bald aber betreten wir einen Gürtel, auf dem man seinen Stock in alte, ausgetretene und durch den Regen weich gewordene Kamelspuren 2 Fuß tief hineinstecken kann, und wenn man ihn wieder herauszieht, gurgelt es in dem Loche, das sich sofort mit Wasser angefüllt hat. Vom Haus-i-Hadschi-Ramasan kann man ohne Gefahr bis an eine Stelle gehen, die Ser-i-do-farsach oder »Anfang von zwei Farsach« genannt wird, weil dort die eigentliche Kewir mit ihrem schwierig zu passierenden, gefährlichen Schlamm beginnt. Doch schon lange vorher kommen wir an Armen und Abzweigungen echter Kewir vorüber, deren Oberfläche dunkelbraun und eben, aber höckerig und wie in kleinen Glocken und Blasen aufgesprungen ist. Da, wo das abfallende Terrain in das ebene übergeht, hat man wirklich das Gefühl, an einem Ufer zu stehen; nach Norden hin dehnt sich die Wüste unabsehbar aus wie ein Meer. Die kleinen Wasserlachen, die noch auf dem Pfade standen, waren bis an das »Ufer« hinunter süß, aber draußen auf der ebenen Kewir ist das Wasser salzig; dort saugt der Boden die Lachen jedoch sehr schnell auf und verwandelt sich unter ihrem Einfluß in Schlamm.

Auf der kurzen Strecke, die wir zurücklegten, sahen wir mehrere Gerippe von Kamelen, die, als noch Leben in ihnen war, nicht mehr die Kraft gehabt hatten, noch das nahe Dschandak zu erreichen, nachdem sie die ganze Wüste durchquert hatten und so leicht hätten gerettet werden können. Ali Murat sagte, die Kamele, die in der Wüste zurückgelassen würden, stürben stets in ihrer gewöhnlichen Liegestellung, d. h. auf allen vier Knien ruhend. Sie sollen nur den Hals recken und den Kopf vorstrecken, aber einen ausgeprägten Widerwillen dagegen haben, sich auf eine Seite zu legen, wahrscheinlich wohl deshalb, weil ihr Instinkt ihnen sagt, daß sie sich nicht wieder aufrichten können, wenn sie einmal in dem zähen Schlamm festgeklebt sein würden. Ali Murat erzählte mir auch, wenn man von Norden komme, die Wüste glücklich durchquert habe, den sandigen Boden bei Ser-i-do-farsach betrete und in der Ferne die Kuppeln der Zisternen erblicke, werde man unbeschreiblich froh und heiter und glaube in das »Bihescht«, in das Paradies, gekommen zu sein.

Sandinseln oder anstehendes Gestein ragen auf den beiden Linien, auf denen wir ziehen wollen, nirgends aus der ebenen Oberfläche der Kewir empor; es gibt dort auch nicht die kleinste Fläche festen Bodens, auf die man im äußersten Notfalle flüchten könnte; auf allen Seiten dehnt sich, soweit der Blick reicht, das ebene, tückische Meer aus, auf dessen Fläche, man an einer »Platzangst« oder richtiger gesagt an einer »Strandsehnsucht« leidet. Man hat erst dann Ruhe, wenn man wieder am »Lande« ist; man gönnt sich selbst und den Kamelen nur die mindestmögliche Zeit zum Ruhen und Essen, man eilt und hastet nur immer vorwärts, um aus der Wüste herauszukommen, ehe man von Regen überrascht wird. Welch ein Unterschied gegen die Takla-makan! Dort späht man sehnsüchtigen Blickes nach jeglichem Anzeichen einer Regenwolke aus und würde einen Regen wie eine vom Himmel geschickte Rettung begrüßen; hier in der Kewir fürchtet man ihn und sucht ihm wie einem bösen Geiste zu entfliehen.

Ich selbst war nicht mehr als einen halben Farsach weit nach Norden gegangen. Als ich wieder in der Grotte ankam, schickte ich Gulam Hussein nach Ser-i-do-farsach, damit er sich den Zustand der Wüste ansehe und mir sage, ob wir uns auf den Weg machen könnten. Gleichzeitig begab sich Ali Murat mit seinen vier Kamelen nach einer Stelle zwischen den Hügeln, wo ein wenig mageres Steppengras wuchs und wo er auch Brennmaterial suchen wollte. Ich saß daher ganz allein und friedlich inmitten dieser erbärmlichen Brunnen, die kein Wasser enthalten, und vor der Tür der Grotte lag Newenk im Winde und ließ sich von der Sonne bescheinen. Der Himmel hatte sich jetzt aufgeklärt, und ich hoffte bestimmt, die Sonne würde im Verein mit dem Winde die Oberschichten des Wüstenbodens bald auftrocknen. Während der vier Stunden, die ich hier wartete, lag der Hund still und ruhig da; nichts verriet die Nähe lebender Wesen in dieser öden Gegend, dieser äußersten Klippe auf dem Wege in das Wüstenmeer.

Ich aß zum Frühstück Pistazien und las einen französischen Roman, machte mir Notizen und grübelte mit der Karte in der Hand über das widrige Geschick nach, das mich gerade hier gefesselt hielt, am Rande der Wüste, die ich mit solcher Leichtigkeit besiegen zu können geglaubt hatte. Sie hatte uns ihre Tür gerade vor der Nase zugeklappt; mir war zumute wie auf einer Brücke, die in dem Augenblick, da man sie betreten und überschreiten will, aufgezogen wird. Ich ging wieder ins Freie und sah mich dort um, voll aufrichtiger Freude über den Wind, der sein Bestes tat, um die Wirkungen des Regens zu neutralisieren.

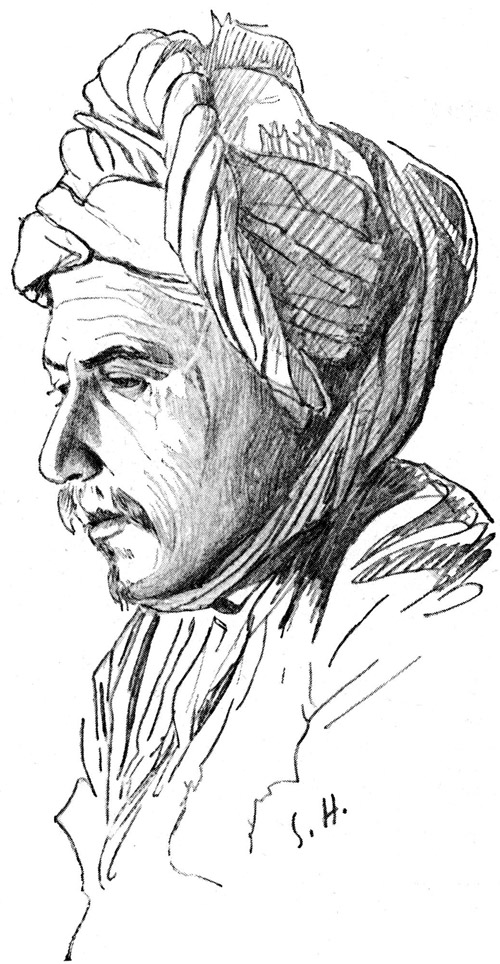

Endlich begann Newenk zu knurren und zu bellen; Ali Murat kam mit seinen Kamelen angezogen, die mit vorzüglichem Brennholz, lauter dürren Saxaulstämmen, beladen waren. Sofort mußte er ein Feuer anzünden, da es in der Grotte wieder kalt zu werden anfing. In Ermangelung besserer Beschäftigung setzte ich mich, von Rauch und Staub umhüllt, hin, um meinen redlichen Wegweiser abzuzeichnen (Abb. 96). Das Porträt war noch nicht fertig, als Gulam Hussein mit der Erklärung angestelzt kam, daß es geradezu unmöglich sei, vor drei oder vier Tagen an eine Durchquerung der Kewir zu denken, vorausgesetzt, daß es nicht wieder zu regnen beginne. Um ganz sicher zu gehen, hatte er einen Klumpen des Breibodens mitgebracht, um ihn mir zu zeigen. Er hatte es versucht, eine kleine Strecke in die Kewir hineinzugehen, hatte aber dort den Boden so glatt wie Schmierseife gefunden. Man verliere dort die Herrschaft über seine Bewegungen, man versuche zu balancieren, gleite auf kleinen Wölbungen aus und rutsche in Gruben hinein; man könne die richtige Länge seiner Schritte nicht berechnen und versuche vergebens, auf irgendeiner Stelle festen Fuß zu fassen. Die Kamele hätten es dort noch schlimmer; sie würden umfallen und sich dann weigern, wieder aufzustehen. »Nein,« meinte er »Allah bewahre uns vor der Kewir! Sie wird auch nicht sobald wieder trocken; sie ist so naß wie ein durchnäßter Schafpelz, der auf feuchtem Boden zum Trocknen ausgebreitet wird; dazu gehört Zeit.«

96. Der Führer Ali Murat. (S. 340.)

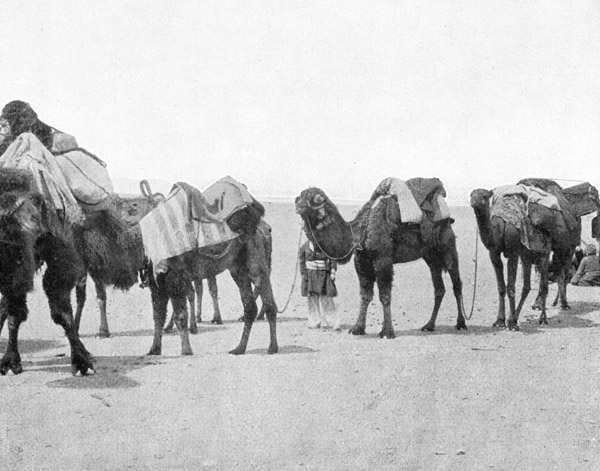

Wieder hielten wir Rat, überlegten die Sache hin und her und gelangten schließlich zu dem Entschluß, daß es klüger sein werde, wenn wir nach Chur gingen und von dort aus quer durch die Wüste nach Turut zögen. Während wir hierüber noch sprachen, hörten wir aus der Ferne bekannte Töne, Karawanenglockenklang! Wir eilten alle drei hinaus; keine lebende Seele war zu sehen, aber die Glocken erklangen immer heller von der Seite von Dschandak her. Schließlich zeigten sich zwischen und auf den gelben Hügeln im Süden einige schwarze Punkte; ihnen folgten andere, eine ganze lange Reihe. Eine Karawane zog heran, entschieden eine der drei, die wir in Dschandak gesehen hatten. Es war ein feierlicher Anblick, als sie so herannahten, wie Kriegsschiffe, die nach der äußersten Klippe kreuzen, bereit, sich auf das öde Meer hinauszuwagen. Die Glocken läuten immer heller, aber die Kamele werden nur langsam größer. Ein auf einem Esel voranreitender Mann führt den langen Zug. Beabsichtigen sie wirklich, sich in die Wüste hineinzuwagen? Sollen wir ihnen sagen, daß dies unmöglich ist, oder sollen wir hoffen, daß sie um jeden Preis hindurch müssen? In solchem Fall wollen wir ihnen gern erlauben, uns einen Weg zu bahnen, denn auf dem Pfade, den eine Karawane ausgetreten hat, trocknet der salzige Ton ziemlich schnell, jedenfalls wird der Weg dadurch weniger schlüpfrig.

»Weshalb seid ihr aufgebrochen, obwohl es über Nacht geregnet hat?« fragte ich. »Ihr zieht doch wohl nicht zum ersten Male durch die Kewir?«

»Je nun«, antwortete der Führer, »als wir euch gestern nachmittag nach der Wüste hinabziehen sahen, beschlossen wir, eurer Fährte zu folgen. Wir tränkten und beluden unsere Kamele und brachen in der Dämmerung auf; doch als wir den Kotel, den Paß, erreicht hatten, überfiel uns Regen, und wir mußten Lager schlagen. Wir glaubten, ihr wäret nach Norden weitergezogen und wir könnten den Pfad benutzen, den euere Kamele in der Wüste ausgetreten hätten.«

»Wir haben die Wüste untersucht und gefunden, daß es ganz unmöglich ist, sie jetzt zu durchqueren.«

»Ja, das kann ich mir denken«, erwiderte der Mann. »Es wäre gewiß besser gewesen, in Dschandak zu bleiben als hier zu lagern, um zu warten, da es hier weder Wasser noch Weide gibt.«

Währenddessen marschierten die Kamele auf (Abb. 95), eine Katar nach der andern; jede Katar oder Gruppe von sechs bis sieben Kamelen führte ein Treiber. Ihre aus Farbstoffen, Gewürzen, Tee und Zeugballen bestehenden Lasten wurden in anmutiger Unordnung abgeladen, und die Kamele, 55 an der Zahl, mußten sich zu je zehn oder zwölf in einen Kreis legen, in dessen Mitte ein Laken ausgebreitet wurde, auf das man Häcksel schüttete. Während die Kamele mit gutem Appetit fraßen, bereiteten sich die Männer ihr aus Brot, Reis, Tee und Rosinen bestehendes Abendessen, rauchten ihre Pfeifen und unterhielten sich miteinander.

95. Die Kamele marschieren auf. (S. 342.)

Abends um 10 Uhr – wir waren gerade mit unserer Mahlzeit fertig – begannen ihre Glocken wieder zu läuten. Anstatt hier still zu liegen, von ihren Vorräten zu zehren und ihre Kamele durch zu langes Dursten krank zu machen, zogen sie lieber nach Dschandak zurück. Der Karawanenführer Agha Muhamed aber und einer seiner Diener blieben am Haus-i-Hadschi-Ramasan, um dort an der ausgetrockneten Zisterne das zurückgelassene Gepäck zu bewachen. Ali Murat begleitete die Abziehenden mit seinen vier Kamelen, die ebenfalls des Wassers und des Häcksels bedurften; der unvorhergesehene Zeitverlust hatte ja meine Verproviantierungsberechnungen gänzlich in Unordnung gebracht. Es war ein Glück, daß ich Abbas Kuli Bek befohlen hatte, drei Tage in Dschandak zu bleiben. Mit Hilfe einer kleinen persischen Grammatik, die ich stets bei mir trug, setzte ich einen etwas holperigen Brief an ihn und Mirza auf; sie sollten mir Brot, Eier, Hühner, Roghan, Zündhölzer, Kerzen und Kohlen auf noch sechs Tage schicken und im übrigen ihre Dispositionen nicht ändern, sondern ruhig meine Ankunft in Chur abwarten.

Bei der Erfahrung, die ich schon jetzt vom Wüstenleben und seinen Gefahren hatte, sah ich ein, daß wir nach der ersten Durchquerung auch in Turut wieder zurückgehalten werden konnten. Es konnte jeden Augenblick von neuem zu regnen beginnen; dabei gilt der östliche Weg als viel schwieriger zu durchziehen als der westliche, an dessen Anfangspunkt wir lagerten. Jener ist viel feuchter, trocknet langsamer und ist durch und durch schlecht, während der westliche wenigstens stellenweise festeren Boden hat. Doch im ärgsten Falle konnte ich immer noch den östlichen Umweg nach Tebbes machen und die Meinen durch einen Eilboten dorthin holen lassen. Jetzt galt es nur, mit heiler Haut nach dem nördlichen Rande der Wüste zu gelangen; nachher mochten die Ereignisse sich von selbst entwickeln.

Ali Murat hatte auch Befehl erhalten, mehr Wasser zu besorgen, denn der Vorrat, den wir mitgenommen hatten, nahte sich seinem Ende. Er bestieg das erste seiner Kamele und schloß sich der andern Gesellschaft an. Gespensterhaft unter dem Monde hingleitend, verschwanden sie bald im Dunkel der Nacht, und in der Ferne verhallte der Klang ihrer Glocken, die in schnellerem Takt als gewöhnlich läuteten; denn nun befanden sich die Kamele wieder auf dem Heimweg und entfernten sich von der abscheulichen Wüste, froh in der Hoffnung, einem forcierten Marsche zu entgehen und überdies von ihren Lasten befreit zu sein.