|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Infolge der reichlichen Wasserzufuhr mußten die Perser natürlich ein gründliches Teegelage veranstalten, und es ging auf Mitternacht, ehe das Stimmengewirr und das Brodeln der Wasserpfeifen verstummten. Aber am 21. Januar waren wir dennoch schon um 8 Uhr wieder unterwegs. Der Tag war düster und trübe, und es pfiff in den zerklüfteten Bergen, als wir das von niedrigen Höhen aus Porphyr eingeschlossene Tal hinunterzogen. Nach etwa einer Stunde erreichten wir den Brunnen; Gulam Hussein hatte diese Strecke fünfmal zurückgelegt, war aber trotzdem so munter und lustig wie gewöhnlich.

In dem festgemauerten Brunnen steht der Wasserspiegel einen Meter unter dem Erdboden; das Wasser muß infolgedessen mit Eimern heraufgezogen und in eine gepflasterte Rinne in Trogform gegossen werden, aus der die Tiere trinken. Diabas, stark kalkhaltige Hälleflinta und rötlicher Quarzit stehen hier an.

Gerade bei dem Brunnen öffnet sich das Tal und gewährt eine weite Aussicht nach Osten und Nordosten über die unendliche Wüste. Im Südosten erscheint ein nicht unbedeutender Schneegipfel. Hier gabelt sich der Weg wieder, und wir wurden von neuem unschlüssig. Der Weg nach links sah jedoch aus, als wenn er hauptsächlich von Hirten benutzt würde, die sich von den Weideplätzen der Steppe mit ihren Herden nach dem Brunnen begeben. Wir beschlossen daher, es einmal mit dem nach rechts führenden Weg zu versuchen. Zunächst aber durften die Kamele sich an dem guten süßen Wasser nach Herzenslust satt trinken; der Steintrog wurde unaufhörlich gefüllt und wieder geleert, alle Männer tranken, soviel sie mochten, und dann wurden noch drei Schläuche und alle Tonkruken vollgegossen – wir wußten ja nicht, wie weit es noch bis zum nächsten Brunnen war.

Unser Weg schlängelt sich eine Weile zwischen Hügeln hin und kreuzt flache Abzweigungen des Kuh-i-busurgi; bald aber sind wir draußen auf dem ebeneren Schuttkegel, der sich außerordentlich langsam in nordöstlicher Richtung nach der Ebene der Kewir und nach der Sandwüste abdacht.

Nach Südosten ziehend, gingen wir quer über zwei größere ausgetrocknete Flußbetten, die sich nach der Kewir hinzogen, und passierten dann mehrere kleine plattform- und tafelähnliche Erhöhungen aus Gesteinschutt, alte Erosionsreste, die sich hier und dort auf der ebenen Steppe erheben und sie um einige Meter überragen. Zwischen ihnen liegen Einsenkungen und flache Rinnen und an zwei Stellen auch kleine Kewirflächen, die das gewöhnliche Aussehen haben. In Süden und Südosten versperrt uns den Weg eine große, mit Schnee bedeckte Bergkette, die jedoch noch in weiter Ferne liegt. Gulam Hussein, der in Chur geboren und erzogen ist, meint, daß wir nun auf einer Straße seien, die nach Anarek führe. Ich selbst hege die Vermutung, daß ein südlicher Ausläufer der Kewir uns wieder zwingen wird, vorläufig noch diese Richtung einzuhalten, und daß wir nachher in einem Bogen nach Nordosten zu den Brunnen auf dem Wege nach Dschandak gelangen werden.

Gerade zur rechten Zeit sehen wir im Südosten einige schwarze Pünktchen, die sich mit Hilfe des Fernglases als eine kleine Karawane erweisen. Der Abstand zwischen uns und ihr ist nicht unbeträchtlich. Meiner Ansicht nach werden wir sie, falls sie Rast hält, in einer Stunde erreichen; sollte sie aber in derselben Richtung wie wir weiterziehen, so können wir sie vor Abend nicht einholen. Unser ganzes Interesse konzentriert sich jetzt auf diese Männer, die uns die Auskunft geben sollen, deren wir bedürfen. Wir beschleunigten daher unsere Schritte und trafen nach einer knappen halben Stunde mit ihnen zusammen, denn sie marschierten zwar auf demselben Wege wie wir, kamen uns aber entgegen.

Es waren vier Hirten, die auf zwei Kamelen ihre Lebensmittel und ihre Kleidungsstücke beförderten und sich nach dem Tscha-sefid, dem »weißen Brunnen«, demselben, den wir eben verlassen hatten, begeben wollten. Heute morgen waren sie aus Anarek aufgebrochen, das, ihrer Angabe nach, 5 Farsach vom Brunnen entfernt lag.

Obgleich es 2 Grad über Null war, ging ein bitterkalter Wind. Daher erweckte es allgemeine Befriedigung, als Meschedi Abbas ein sprühendes Feuer anzündete, um das wir uns herumsetzten und dann mit den Hirten ein wirkliches Kreuzverhör anstellten. Die Brunnen Tscha-busurgi und Tscha-chaletsch liegen am Fuße des Busurgigebirges oder, wie sie hier sagen, des Busurgi. In einer Entfernung von einem halben Farsach nach Südosten hin sah man mitten auf der Steppe einen »Haus«, einen durch ein gemauertes Gewölbe geschützten Brunnen, der Haus-i-Hadschi-Lotwi heißt. Im Südwesten waren es zwei Farsach nach dem Dorfe Aschin, das wir gestern nicht hatten sehen können, weil wir eine zu nördliche Richtung eingeschlagen hatten. Der Kuh-i-nigu ist ein hoher Berg in Nordosten der nach Dschandak führenden Straße, und im N 61° O liegt ein kleiner Berg, an dessen Fuß wir das Dorf Alem finden würden; der Berg heißt nach dem Dorf Kuh-i-Alem. Der Weg, auf dem wir uns jetzt befanden, führt ganz richtig nach Anarek und geht dabei durch ein »Gudar«, ein Tor oder einen Durchgang zwischen zwei Bergen, und über eine leichte »Kotel« (Paßschwelle).

Die Hirten rieten uns, heute nicht weiter als zum Brunnen Haus-i-Hadschi-Lotwi zu ziehen und von dort zwei Leute mit Kamelen nach Aschin zu schicken, wo man Stroh und Baumwollsaat in Menge erhalten könne, da das Dorf ziemlich groß sei. Inzwischen tauten sowohl wir wie die Hirten an dem freundlichen Feuer auf. Der Älteste, ein Vierziger mit scharf ausgeprägten Zügen, in dünnem, blauem Rock, mit einer schwarzen Lammfellmütze auf dem Kopfe und einer Pfeife im Gürtel, kam allmählich damit heraus, daß wir nur noch 2 Farsach von dem kleinen Dorf Alem entfernt seien. Er könne zwar nicht dafür einstehen, daß wir dort Proviant erhalten würden, aber er wolle uns den Weg nach dem Dorf gern zeigen, wenn wir ihm einen Toman gäben. Die 10 Kran wurden ihm sofort vorgezählt, aber zwei davon erschienen ihm verdächtig, und er wollte statt ihrer andere haben. Der Preis war unverschämt hoch, aber es war schön, daß wir nicht wieder nach Aschin zurück brauchten; Anarek lag auch zu weit von unserm Weg, und Dschandak war erst nach mehrern Tagereisen zu erreichen.

Während die andern Hirten ihren Weg fortsetzten, begleitete uns der Mann in dem blauen Rock nordostwärts nach Alem, das wir ohne ihn wohl nie gefunden hätten. Nach einer Weile fiel ihm ein, daß er seinen Mantel vergessen habe und seinen Kameraden nachlaufen müsse; aber Abbas Kuli Bek, der seine guten Landsleute kannte und den Mann im Verdacht hatte, ausreißen zu wollen, ging mit ihm. Sie kamen bald wieder, und nun marschierte der neue Führer an der Spitze der Karawane. Er zeigte mit dem Finger nach Norden und Nordosten und sagte: »Dort ist die Rig-i-dschin, die Sandwüste der Geister, und nördlich davon ist die große Kewir.« Man konnte auch schon sehen, daß der Horizont im Norden und Nordosten infolge der Dünen gewellt war.

Es beginnt zu schneien; zuerst nur in vereinzelten Flocken, dann immer dichter, und die ganze Umgebung, alle die kleinen zerstreut liegenden Bergstöcke verschwinden, außer dem einen, der unser Ziel ist und der wie eine schwarze Silhouette durch den Schneenebel hindurchschimmert. Dann und wann verscheucht unser Herannahen einen Hasen, sonst zeigt sich kein Wild.

Der Schnee fällt jetzt sehr dicht; er kommt in großen, tanzenden Flocken herab, die uns wie Wattebäuschchen dicht am Gesicht vorbeifliegen; sie jagen einander in hastendem Spiel und sind beinahe so groß wie Schneebälle, aber leicht wie Federn. Sie glitzern uns vor den Augen, und man fährt zurück, wie um einem Schlage auszuweichen. Bei der Berührung mit dem Erdboden zerstäuben sie gleich einer hingeworfenen Prise Mehl. Jetzt ist nicht nur der kleine Berg verschwunden; auch die Kamele, die die ersten unseres Zuges sind, erscheinen uns nur wie Nebelbilder. Wieder schneie ich auf meinem Kamel ein. Ich hüte mich wohl vor jeder überflüssigen Bewegung, denn sonst könnte es leicht geschehen, daß mir eine kalte Dusche am Halse herunterrieselt oder meine Taschen sich mit Schnee füllen; man sitzt besser ganz still und läßt die Schneeschicht auf seiner linken Seite, auf die der Wind weht, ruhig dicker werden.

Vor uns dehnt sich ein Stück Sandwüste aus, und wir ziehen in die äußersten Dünen hinein, von denen einige durch die Wurzeln der Saxaule befestigt sind. Es sind recht kleine Dünen, und ihre steilen Leeseiten fallen nach Osten und Ostsüdosten ab. Der Boden besteht aus rötlichem Tonschlamm, der an nassen Stellen glatt wie Schmierseife ist; auf diesem Ton sind die Dünen angehäuft. Zur Linken unseres Weges zieht sich ein Gürtel hoher vegetationsloser Dünen hin; manchmal bilden sie eine Kette und sind zusammengewachsen, dann wieder erheben sie sich wie Pyramiden.

Unser Pfad schlängelt sich zwischen den Dünen hin, die hier etwa 10 Meter hoch sind, weicht ihnen aus und überschreitet ihre niedrigsten Flügel auf kleinen Pässen. Das Terrain fällt merkbar in der Richtung des Weges, obgleich wir uns dem kleinen Bergstock nähern, dessen südliche Ausläufer jetzt schwach aus dem Nebel hervorzutreten beginnen. Die Hügel zur Rechten und eine Reihe zusammenhängender Dünen zur Linken, ziehen wir in einem flachen Bette nordwärts, das sichtlich von Zeit zu Zeit so starke Fluten durchströmen, daß sich kein Sand darin ansammeln kann. In diesem Bett bilden die Tamarisken manchmal wirkliche Dickichte; diese zähen, genügsamen Sträucher benutzen jede Gelegenheit, ihre Wurzeln dort in die Erde hinabzusenken, wo sie die größte Aussicht zur Bewässerung haben. Hier liegt auch der Brunnen Tscha-alem, von dem die Hirten uns erzählt hatten.

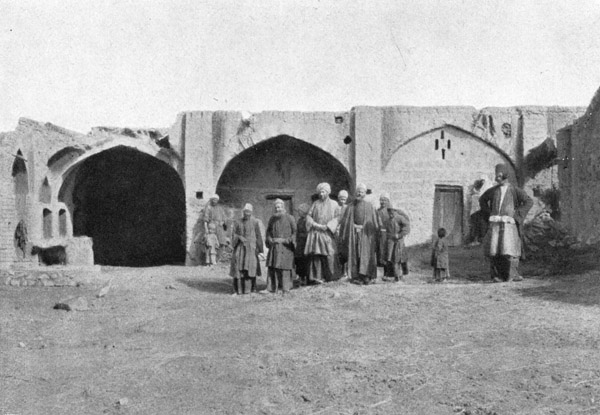

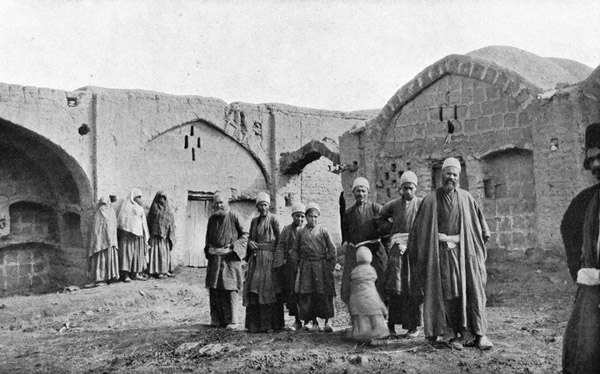

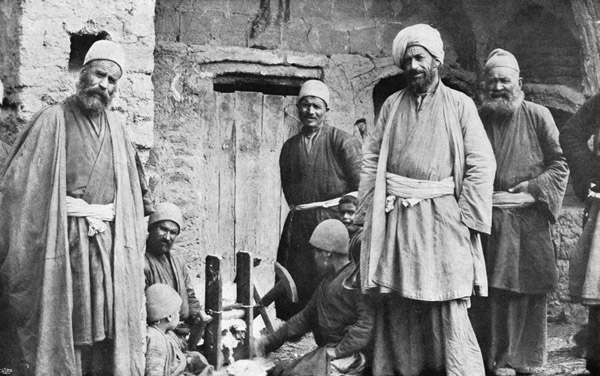

Wir ziehen an zwei Steinhütten vorüber, erblicken aber keine Menschen. Daß aber solche in der Nähe sind, zeigt sich deutlich, als wir etwas weiter nordwärts an einer aus Lehm und Steinen bestehenden Hütte vorbeireiten, die einen gewölbten Eingang hat und von Feldern umgeben ist, auf denen Gemüse und Weizen gebaut werden. Nach einigen Minuten macht unser Führer am Dorfe Alem halt, das aus einem einzigen, einem großen Häuserklumpen vergleichbaren Gebäudekomplex besteht und an ein Karawanserai erinnert (Abb. 65, 66). Einige Männer und Knaben kamen vorsichtig aus ihren Schlupfwinkeln heraus und waren augenscheinlich sehr erstaunt über den ungewöhnlichen Besuch, den sie bekamen (Abb. 67, 68).

65. im Dorf Alem. (S. 280.)

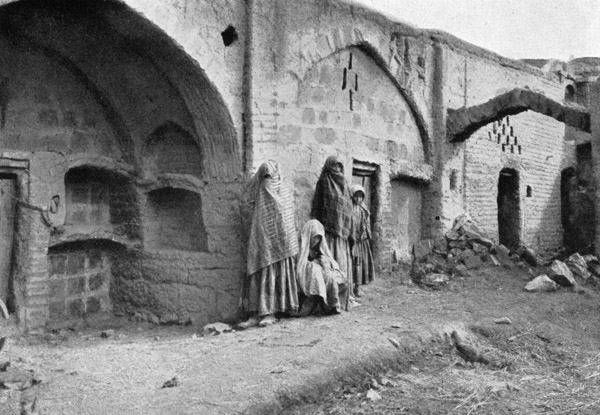

66. Frauen in Alem. (S. 280.)

67. Die männliche Bevölkerung von Alem. (S. 280.)

68. Die Vornehmsten in Alem. (S. 280.)

Unmittelbar auf der Nordseite des Dorfes schlugen wir jetzt schnell das Lager Nr. 15 auf, da wir uns alle danach sehnten, in den Zelten Schutz zu finden vor dem noch immer fallenden Schnee, der jetzt nach und nach in Regen überging. Die Dorfleute brachten uns so viel Brennmaterial, als wir nur brauchten, und trugen uns süßes Wasser in die Küche; die Wassersäcke, die aus dem Tscha-sefid gefüllt worden waren, hatten wir schon leer getrunken, als wir die Hirten von Anarek trafen. Viel Stroh konnten die Dörfler nicht anbieten, aber was da war wollten sie uns gern verkaufen. Sechs Eier und ein Huhn waren übrigens alles, was sich in diesem kleinen Wüstendorf an Lebensmitteln auftreiben ließ; weiter gab es nichts in dieser Oase, deren Saaten mit Hilfe des Wassers, das man auf künstliche Weise aus der Erde gewinnt, aus dem Ackerboden hervorgelockt werden.

In Alem gönnten wir uns einen Ruhetag. Wir konnten dort zwar nur 1½ Charwar (1½ Doppelzentner) Strohhäcksel auftreiben, aber mehr brauchten wir auch nicht, um wohlbehalten nach Dschandak zu gelangen. Da die Einwohner das Stroh, dessen sie bedürfen, selber aus dem abgelegenen Ardekan holen, wird diese Ware ziemlich teuer, und sie forderten uns 1 Kran pro Batman oder 15 Toman für das Ganze ab. Im übrigen benutzten meine Leute den Tag, um auf vier Tage Weizenbrot zu backen, während ich selbst, um mich zu orientieren, in der Umgegend umherstreifte, ein Panorama der ganzen Gegend zeichnete (Panorama II, Abb. 1–3) und fleißig photographierte.

Das kleine Dorf (949 Meter Seehöhe), eine einsame Insel im Wüstenmeer, soll erst zehn Jahre alt sein und hat nur 15 Einwohner, die arm und von allen Heerstraßen abgeschnitten auf diesem öden Fleckchen Erde hier um ihr Dasein kämpfen. Ihre Hütten sind, wie schon erwähnt, alle in einer Reihe aneinandergebaut; aber jedes dieser Löcher hat eine gewölbte Kuppel als Dach und einen eigenen Eingang. Der Hofplatz vor der Haustür ist ihr Wohnzimmer; dort saß eine Frau, die mit einem hölzernen, an ein Spinnrad erinnernden Rad Garn zu einer Schnur zusammendrehte. Nur drei Frauen und ein Mädchen gab es jetzt in Alem, alle andern waren Männer und Knaben.

Der Sandgürtel rückt dem Dorf von Westen her direkt auf den Leib, und es ist von ihm nur durch ein schützendes Schlammbett getrennt, das von dem Kuh-i-sefid-ab im Süden kommen soll. Gewöhnlich versiegt sein Wasser einen halben Farsach weit südlich vom Dorf, manchmal aber strömt es auch noch an den Häusern von Alem vorüber und verrinnt am Fuße der höheren Dünen. Dann spült es den Flugsand fort, der sich zu weit vorgewagt hat und die kleinen, viereckigen Felder mit ihren niedrigen Erdwällen bedroht.

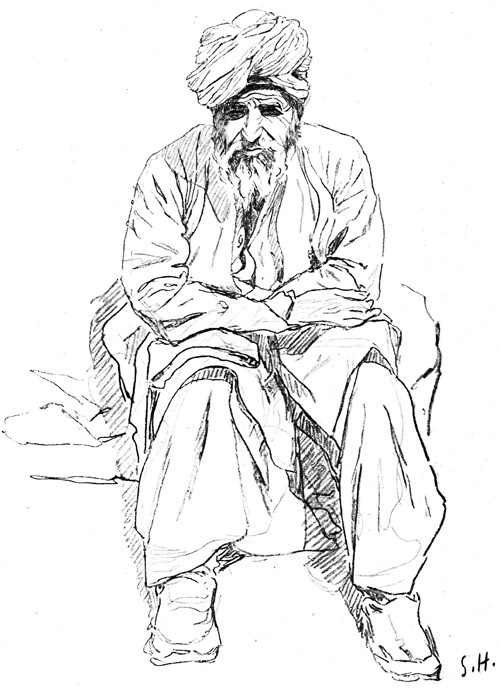

Unser Freund Hadschi Hassan, der Älteste und Reichste des Dorfes, ein Mann von 57 Jahren (Abb. 69), versicherte uns, daß der Sandgürtel sich 7 Farsach weit nach Norden erstrecke, wo er an der Kewir ende und in ihr verschwinde. Nach Nordwesten hin erstrecke er sich über 9 Farsach und ende in der Gegend des Kafir-kuh (des Heidenberges) jenseits des Kuh-i-busurgi. Von einer der höchsten Dünen in der Nähe des Dorfes konnte man nach Norden hin kein Ende des Flugsandfeldes erblicken, aber nach Nordwesten hin schienen die Dünen niedriger zu werden, ja, hier und dort sogar durch Passagen mit sandfreiem Boden getrennt zu sein. An dem Punkt, wo das Schlammbett aufhört, nehmen die Dünen überhand und klettern aufeinander hinauf, um eine größere Höhe als sonst zu erreichen; sie steigen auch an den westlichen Abhängen des Berges von Alem hinauf. Wahrscheinlich veranlassen gerade die Berge die größere Anhäufung des Sandes hier in dieser Gegend; sie stoßen den sandbelasteten Wind, der aus Nordwesten kommt, zurück und zwingen den Sand, aus der Luft herabzufallen und sich vor dem Bergrücken anzuhäufen.

69. Freund Hadschi Hassan. (S. 281.)

Zeichnung des Verfassers.

Der Sand ist hier ebenso gelb wie in Ostturkestan, aber ein wenig gröber als in der Takla-makan. Die steilen Abhänge der im Windschatten liegenden Seiten fallen stets nach S 70° O ab, weshalb die Dünenkämme sich von Nordnordost nach Südsüdwest hinziehen. Sie bilden oft miteinander verwachsene Ketten, die man mit dem Auge lange Strecken weit verfolgen kann, und hier und dort türmen sie sich zu Haufen gänzlich unfruchtbaren Sandes auf. Die durch starres Gras und Tamarisken befestigten Dünen zeigen oft eine veränderte Gestalt, insofern als auch der Westabhang ziemlich steil sein kann (Abb. 70). In den Zwischenräumen zwischen den Dünenketten tritt der gelbrote Schlammboden hervor, der deutliche Spuren darüber hingeströmten Wassers trägt und in große Schollen zerrissen ist; oft sieht man, wie diese in der Quere aufgerichtet worden sind, Zäunen und Hecken vergleichbar, deren Zweck es ist, die Wasserflut, wenn sie gelegentlich hierher dringt, zu hemmen und so die Vegetation zu fördern. Auf derartigen kleinen umzäunten Flächen werden Wassermelonen gebaut.

70. Bewachsene Dünen bei Alem. (S. 282.)

Ihr Berieselungswasser erhalten die Bewohner von Alem auf folgende Weise. Der Brunnen Tscha-alem, an dem wir gestern gleich oberhalb des Dorfes vorbeikamen, ist der Ser-i-ab, der Kopf oder die Quelle des Berieselungssystems. Ursprünglich stammt das Wasser aus dem südlichen Gebirge und kommt, mehr oder weniger unterirdisch fließend, von dort. Jedenfalls wird es nach und nach in dem Brunnen aufgespeichert und von dort durch einen unterirdischen Kanal nach den auf niedrigerm Niveau liegenden Feldern geführt. Wenn Schnee und Regen ausbleiben, versiegt der Brunnen; in diesem Jahr hatten die Leute nicht darüber zu klagen, und überdies stand in vier Monaten der Frühlingsregen bevor. Bleibt auch dieser aus, so erhält Alem keinen Tropfen Wasser. Dann verlassen die Einwohner ihr Dorf und ziehen nach Serhäd-i-bachtiari, dem »kalten Lande der Bachtiaren«, wo der Sajende-rud, der Fluß von Isfahan, entspringt; dort bleiben sie während der warmen Jahreszeit und weiden ihre Kamele.

Man kann nicht umhin, diese Kamelwanderer um ihre großen geographischen Kenntnisse zu beneiden; sie kennen weite Strecken des innern Persien ganz genau, können in pechfinstern Nächten die Straße zwischen Hamadan und Sebsewar ziehen und dennoch die Brunnen finden, und sie kennen auch die Namen, die alle diese kleinen Gebirge und Wasserplätze seit Jahrhunderten getragen haben. Die Entfernung nach ihren Weideplätzen in Luristan beträgt, nach ihrer Berechnung, 150 Farsach, etwa 800 Kilometer, die sie in 25 Tagen zurücklegen. Sie sind also, genau genommen, Nomaden und haben in Alem keine bleibende Statt. Bleibt der lebenspendende Regen aus, so packen sie ihre ganze Habe auf ihre Kamele; sämtliche Dorfbewohner begeben sich auf ihre lange Wanderung und lassen ihre Tiere unterwegs an geeigneten Stellen grasen. Dann liegt das Dorf verlassen da, und nicht einmal Alems einziger Hahn, der sich jetzt unter den Hühnern auf dem Hofe brüstet, läßt dort seine Stimme erschallen. Nur der sandtragende Wind umspielt dann klagend die sonnenverbrannten Kuppeln der leeren Häuser. Nachher aber, wenn ein neuer Winter naht, freuen sich die Nomaden, wieder dorthin zurückkehren zu können, fegen den Flugsand aus ihren Wohnungen, reinigen den Brunnen und ruhen in ihren friedlichen Hütten von der langen Reise aus.

Hadschi Hassan war oft am Rande der Kewir gewesen und er pflegte auch auf seinen Wanderungen nach Sebsewar quer durch die Salzwüste zu gehen. Er riet mir von dem Wagnis ab, jetzt in die Wüste hineinzuziehen, da die Jahreszeit dazu nichts weniger als günstig sei. Trete, wenn man sich mitten in der Wüste befinde, Regen oder ein Schneefall ein, so entstehe sofort »Gel«, Schlamm; der salzhaltige Tonboden werde glatt wie Eis, und die Kamele könnten nicht zehn Schritt weit gehen, ohne hinzustürzen. »Es ist oft vorgekommen,« sagte er, »daß Karawanen unter solchen Umständen weder vorwärts noch rückwärts gekonnt haben, und dadurch sind sowohl die Menschen wie die Kamele verloren gewesen. Ist das Wetter gut und trocken, so hat es gar keine Gefahr, mit Kamelen nämlich; mit Eseln, Pferden und Maultieren aber ist es unmöglich, weil man im Innern der Wüste kein Trinkwasser findet.« Wolle man die Wüste durchqueren, so müsse man an ihrem Rande bereit liegen und aufbrechen, sobald das Wetter klar sei und zuverlässig aussehe, und man müsse anfänglich den Marsch nach Kräften beschleunigen, ohne Rast zu halten, damit man der andern Seite schon möglichst nahe sei, falls es regnen sollte. Komme ein Regen, so müsse man die Marschgeschwindigkeit erhöhen, um eine möglichst große Strecke zurückgelegt zu haben, ehe die Oberfläche des Erdbodens durch und durch naß und glatt geworden sei.

Aus allem, was mir geraten wurde, kann man entnehmen, daß es keine Kleinigkeit ist, die Kewir zu durchqueren.

Ende Februar pflegt hier starker Wind aus »Keble«, aus Westsüdwest, zu herrschen, aber auch östliche Winde sind häufig. Als ich die Bemerkung machte, daß, nach der Richtung der Dünen zu urteilen, jener entschieden vorherrschen müsse, wurde mir die Antwort, daß die Dünen nach heftigem Ostwind ihr »Ruh« (Gesicht) nach Westen kehren. Über die Wege der Gegend wurde mitgeteilt, daß es nach Isfahan von hier aus 50 Farsach weit sei und 8 nach Anarek, das 100 Häuser zähle, aber keinen Ackerbau treibe, weil das bißchen Quellwasser, das es dort gebe, nicht zur Berieselung ausreiche; die Bewohner Anareks lebten daher von der Zucht der Kamele, deren sie zwischen zwei- und dreitausend besäßen.

Nach Dschandak führen zwei Wege, der südliche über Tschupunun und Haus-i-pendsch, der nördliche über die Brunnen Tscha-ghib, Tschutschegun, Tscha-dasch, Tscha-nigu, Bo-nigu, Tscha-arabi und Ges-essun; der zweite dieser Wege ist um 3 Farsach kürzer, führt aber meistens über Dünen bergauf und bergab und durch Ausläufer der Kewir. Ich entschied mich für den ersten, der auf den Karten nur flüchtig punktiert war und daher nicht von einem Europäer benutzt worden zu sein schien. Noch 5 und 6 Farsach nördlich von Alem gibt es zwei Brunnen: den Tscha-berghu und den Tscha-gudar-hasch, die allerdings salziges Wasser haben, das jedoch für die daran gewöhnten Kamele genießbar ist.

Nachdem meine Leute zu einem mir unbekannten Zweck dem Hadschi Hassan zwei Fuchsfelle abgekauft hatten, sagten wir dem alten Manne Lebewohl und zogen am Morgen des 23. Januar nach Ostsüdosten hin weiter, langsam über Kies- und Sandabhänge hinweg zwischen kleinen Erhebungen und Schwellen des Berges von Alem ansteigend. Vor uns erhebt der Kuh-i-nechlek sein schroffes, rauhes und kahles Felshaupt, und die Halden, die vom Gipfel des Berges in scharf gezeichneten Linien abfallen, schillern in dunkelvioletten Tönen. Nach Norden erstreckt sich das Sandmeer so weit, wie bei diesem strahlend klaren Wetter der Blick reicht; in noch weiterer Ferne ahnt man die tote Salzwüste, das Heim der Vernichtung und des Schweigens. Getreulich den östlichen Seiten der Bodenwellen folgend, haben sich hier oben kleinere Dünen angehäuft; hier oben, sage ich, denn wir befinden uns jetzt auf einer Bodenanschwellung, die nach Norden, Süden und Westen abfällt. Auf der rechten Seite haben wir die Hauptmasse des kleinen Gebirges, und es stellt sich bald heraus, daß wir nur seinen äußersten Ausläufer nach der Wüste hin überschritten hatten.

Wir befinden uns in einer Senke. Links zieht sich eine Abzweigung der Sandwüste hin, ein kleines Feld mehr oder weniger bewachsener Dünen, und ein trocknes Bachbett durchschneidet das Erdreich nach Norden, ein Beweis der Abdachung des Geländes und der Tatsache, daß es auch hier in der Wüste tüchtig regnen kann. Weiter hinten erheben sich die Rücken der gelbroten Dünen in Ketten, zusammenhängenden Bergen und Gürteln, hier und dort durch ebene, graue Flächen voneinander getrennt, aus denen der darunterliegende Tongrund hervorschimmert, eine Erscheinung, die an die »Bajir« in der ostturkestanischen Sandwüste erinnert.

Nachdem wir über eine kleine Schwelle (1004 Meter) zwischen steil emporragenden, kleinen Bergvorsprüngen gezogen sind, die aus Grauwacke und rötlichem, dichtem Kalkstein mit undeutlichen Bruchstücken von Versteinerungen bestehen, geht es während der ganzen Tagesreise bergab.

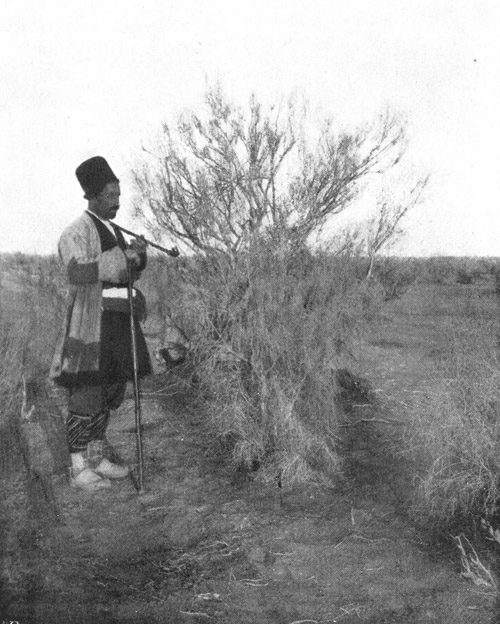

Wir haben noch immer denselben »Bällad« oder Führer, Kerbelai Madali, den wir vorgestern zu unserm Glück in der Steppe aufgabelten, den Mann im blauen Rock, der einen Toman nahm, um uns den Weg nach Alem zu zeigen (Abb. 71). Er ist unübertrefflich und kennt jeden Brunnen, den Namen jedes Berges, an dem wir vorüberziehen, alle Entfernungen und die Plätze, die sich für uns zum Lagern eignen können. Hadschi Hassan hatte uns Glück gewünscht zu der Gnade Allahs, die mich gerade diesen Mann auf meinem Wege hatte treffen lassen, in dem Augenblick, als ich seiner am meisten bedurfte.

71. Mein Führer Kerbelai Madali. (S. 286.)

Vor uns thront eine dunkle Bergkette, nach zwei in ihr liegenden Brunnen Kuh-i-tscheft-u-tschugu genannt. Unmittelbar rechts neben dieser Kette beginnt die Gegend Moschadscheri, die auf allen Karten von Persien angegeben ist und die wir deshalb soweit wie nur möglich im Süden unserer Route liegen lassen. Ein ziemlich hoher, regelmäßig geformter Tafelberg im Süden trägt den Namen Kuh-i-mehellä. Unser Weg läßt den Kuh-i-tscheft zur Rechten und die Straße von Anarek nach Abbasabad und Tebbes noch weiter rechts liegen. Am Fuße des Kuh-i-sur in S 70° O zieht sich einer der von Jezd nach Tebbes führenden Wege hin. In all seiner Öde ist also dieses Land von einem Netz von Straßen und Pfaden, hellen, schmalen, durch die Fußschwielen der Kamele ausgetretenen Bändern, durchzogen; die Knoten des Netzes sind die Brunnen, in den Maschen aber sieht man nichts anderes als Wüstenei, Sand und Steppe und trockne, sterile und verwitterte Gebirgsbruchstücke.

In der Ferne erblicken wir zwei Rauchsäulen, die von Meilern aufsteigen, in denen die harten Stämme der Saxaule und der Tamarisken zu Holzkohle verarbeitet werden. Von Nordwesten her weht eine willkommene, erfrischende Brise über dieses friedliche Land; um 1 Uhr zeigt das Thermometer 9 Grad, und meine Diener sehnen sich nach ihrem gewöhnlichen Mittagessen. Abbas Kuli Bek ist derjenige, welcher zu fragen pflegt, ob ich etwas dagegen haben würde, wenn sie zehn Minuten lang rasteten. Während sie einen Schluck Wasser trinken, ein Stück Brot essen und eine Pfeife rauchen, mache ich einige Notizen und Peilungen und lese die meteorologischen Instrumente ab. Ich selbst verzichte auf das zweite Frühstück und pflege während des Tages auch nicht zu trinken; man befindet sich in der Wüste dabei besser, die Perser trinken unaufhörlich und sind trotzdem immer durstig.

Mit der Aussicht auf den hohen Bergstock Kuh-i-doldor, der sich im Süden wie ein Leuchtturm erhebt, setzen wir unsern Weg nach Osten hin fort über die öde, wenig bewachsene Steppe, die nur äußerst selten von ganz kleinen Rinnen durchschnitten wird. Etwa 200 Meter entfernt sieht man im Norden die Rücken der Dünen über einem ziemlich üppigen Gürtel graugrüner Saxaule, die am Rande des Sandmeeres wachsen und gedeihen. Aus dem Dickicht, das sie dort bildeten, tauchte ein Kamelhirt auf. Er kam heran, plauderte einen Augenblick mit Kerbelai Madali und verschwand dann wieder zwischen den Sträuchern. Wenn man nicht den wahren Sachverhalt kennte, möchte man darauf schwören, daß im Süden ein großer See liege, um so mehr, als die auf seiner Südseite befindlichen Berge sich in seiner Wasserfläche zu spiegeln scheinen; und doch ist es nur eine trügerische Luftspiegelung. Seen in diesem Lande! Man kann es wochenlang durchwandern, ohne auf dem Erdboden auch nur einen Tropfen Wasser zu erblicken, und das bißchen, was unter dem Erdboden vorhanden ist, muß künstlich in den wenigen Brunnen, die in den Talmündungen gut versteckt liegen, aus der Erde herausgezogen werden. Niederschläge haben wir gehabt, aber sie bleiben nicht auf dem Boden; sie verdunsten, ohne einen Tropfen zurückzulassen. Daher klingt es auch wie Übertreibung, wenn die Leute sagen, Regen und Schlamm seien die größte Gefahr, die auf der Reise durch die Kewir drohe.

Dann und wann kommen wir durch einen in nordsüdlicher Richtung gehenden Streifen üppiger Saxaule, deren Wurzeln offenbar durch irgendeine unterirdische Wasserader ernährt werden. Vor uns erscheint auf der rechten Seite eine lange, am Boden hinlaufende schwarze Linie; sie löst sich nach und nach in Punkte auf, die sich uns in spitzem Winkel nähern und immer größer werden; es sind, wie sich herausstellt, unbeladene Kamele. Sie gleichen Schiffen auf dem Meere, die zwischen den Felseninseln und den Sandriffen eines zerstreuten Archipels unsern Kurs kreuzen. Sie erreichen den Schnittpunkt früher als wir und setzen ihren Weg nach dem Saxaulgürtel am Saum der Dünen fort. Aber acht Männer bleiben stehen, um uns zu erwarten; wie man sich denken konnte, waren es Hirten aus Anarek, die auf dem Wege nach den Kamelweiden der Sandwüste waren.

Jetzt passieren wir die ersten Teile des Kuh-i-tscheft und lassen seine beiden Brunnen Tscha-i-tschugu und Tscha-i-tscheft rechts liegen; auf der andern Seite dieses schwarzen Bergrückens liegt Moschadscheri. Im Norden häuft sich der Sand zu immer höhern Dünen an und bildet hügelartige, domförmige Rücken von rötlicher Farbe, die wohl 20 oder 25 Meter hoch sind. An ihrem Rande zieht sich der Saxaulgürtel ohne jegliche Lücke hin, als sei er eine angepflanzte Hecke, welche die Ausbreitung des Sandes hindern solle. Einen größere Vorteile bietenden Karawanenweg kann man sich kaum denken.

Es geht gegen Abend; wir haben die Sonne im Rücken, die Schatten der Kamele werden länger und eilen uns, wie Fühlhörner, weit voraus. Habibullah, der das erste Kamel führt, kann der Anziehungskraft des Saxaulgürtels, dessen Lagerfeuermaterial unerschöpflich ist, nicht widerstehen, aber Kerbelai Madali will nichts davon wissen und ermahnt ihn, nicht von der vorgeschriebenen Richtung abzuweichen. Die andern stimmen für das Lagern, aber der Führer, der hoch und heilig versprochen hat, uns in vier Tagen nach Dschandak zu bringen, erklärt ruhig, daß wir nicht mehr weit von unserm heutigen Lagerplatz entfernt seien. Schließlich biegt er nach Nordosten ab und lenkt seine Schritte nach einem Teile des Saxaulgürtels hin, wo diese Sträucher sich hellgrün, fast weiß, bis zu 3 Meter Höhe erheben und ganz besonders dicht stehen. Ein herrlicher Anblick! Uns war zumute, als hätten wir eine Oase in der Wüste erreicht und schlügen unsere Zelte unter belaubten Bäumen auf. Die Perser nennen einen solchen Vegetationsgürtel auch »Jangal«, Wald, ganz wie in Ostturkestan oder auf dem Wege nach dem Karakorumpasse, wo Tschong-jangal ein Name ist, den die Gegend diesen Sträuchern verdankt. Die Saxaule waren aber kaum höher als unsere Zelte und unsere Kamele.

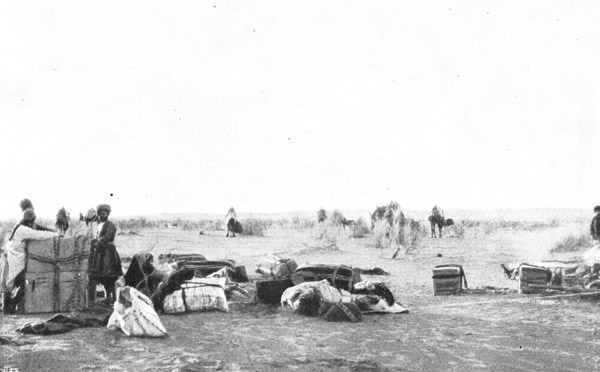

Das erste, was im Lager Nr. 16 geschieht – besonders dann, wenn es sich wie jetzt darum handelt, das letzte Licht des fliehenden Tages auszunutzen –, ist die Aufnahme einiger Landschaftsbilder (Abb. 72, 73), das Zeichnen eines Panoramas der Gegend und das Eintragen aller dem Führer bekannten Namen nebst Angabe der Kompaßpeilungen. Wir haben z. B. 8 Farsach in ostsüdöstlicher Richtung nach Abbasabad, und dahinter erhebt sich die Umrißlinie des Kuh-i-Abbasabad. Im Osten ist der Kuh-i-ab-i-germ mit der Straße von Anarek nach Tebbes, jener seltsamen Oase, die nur wenige Europäer besucht haben und die jenseits von Gut und Böse im Herzen der Wüste liegt, die wir aber jetzt schon mit aller paradiesischen Schönheit ausschmücken, wie sie sich auf Erden nur träumen läßt. Im Südosten thront der Kuh-i-tscheft mit seinen beiden Brunnen, und im Südwesten ragt der Kuh-i-mehellä empor. Im Nordwesten gewahrt man einen ansehnlichen Teil der Sandwüste mit den Brunnen Tscha-bergu, Basch-koschi, Tscha-schur und Tschutschegun. Der Kuh-i-nigu und der Bo-nigu zeigen sich im Nordnordosten, und im Ostnordosten sehen wir den Kuh-i-tschupunun, dessen Silhouette morgen die Landmarke sein wird, nach der wir hinziehen.

72. Lager Nr. 16. (S. 289.)

73. Landschaft nördlich vom Lager Nr. 16. (S. 289.)

Unser Lager in 811 Meter Seehöhe war wirklich sehr gemütlich, und Brennholz hatten wir dort vollauf. Meine Leute hatten nicht weit zu gehen, um in kurzer Zeit vertrocknete Stämme zu finden, deren Wurzeln nicht mehr bis zum Grundwasser hinabreichten. Die Holzstöße hätten eine Woche und noch länger gereicht, nun aber wollten wir uns ein einziges Mal an dem fröhlichen, hellen Scheine flammender Scheiterhaufen erfreuen. Awul Kasim, Mirza und die Kosaken lassen ihr Zelt offenstehen und das Feuer dicht davor brennen. Das Innere des Zeltes ist daher so hell erleuchtet wie noch nie, und die Gruppe der um ihr gemeinsames Abendessen Herumsitzenden ist wirklich pittoresk; sie lachen, plaudern und finden das Leben lebenswert, sie zünden ihre Pfeifen an, drehen sich mit Hilfe von Zeitungspapier Zigaretten, und dann trinken sie wieder Tee und essen Brot und Roghan mit immer gleich unverwüstlichem Appetit. Der Feuerschein fällt über die feinen, hellen Gruppen der Saxaule hin und läßt sie von dem Widerschein rosig schimmern. Die Kamele werden grell beleuchtet; sie sehen auf dem dunkeln Hintergrund unförmlich und sonderbar wie langsam dahinschreitende Gespenster aus. Die Berge, die eben noch der Wüste ihre Front zugekehrt hatten, sind spurlos verschwunden, und ihre am Himmel kaum noch wahrnehmbaren Umrisse verschmelzen mit der Linie des Horizonts. Sobald die Sonne untergegangen ist und die Temperatur rasch sinkt, glaubt man einen schwachen klingenden oder sausenden Ton aus den Dünen zu hören. Vielleicht ist es das vereinigte Geräusch, das entsteht, wenn sich Myriaden Sandkörner abkühlen und aneinanderreiben. Es ist das Abendlied der Wüste, das Fest der neuen Nacht, das diese jetzt stillen und doch seit unzähligen Jahrhunderten rastlos wandernden Dünen einläuten. Der Feuerschein tanzt flackernd und rot über die Umgebung hin; aber die Schatten der Zelte, der Kamele und der Sträucher laufen wie Radien hinein in das nächtliche Dunkel, das uns auf allen Seiten umgibt. Es wird ganz windstill und ruhig, der Himmel ist vollkommen fleckenlos, und die Sterne funkeln kalt und klar. Zwischen uns und ihnen ist der Weltenraum, und um uns her schlummert, ein ungelöstes Rätsel, die Wüste.