|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Das Vaterland soll jedem, der von ehrlicher Arbeit leben will, dazu helfen, ein vor Wucherhänden geschütztes Heim zu gewinnen, in dem deutsches Familienleben und der Aufwuchs an Leib und Seele gesunder Kinder möglich ist.

Hindenburg an Damaschke

Ebenso vielverheißend und großartig und beinahe ebenso gefährlich wie die bereits zusammengebrochene Verkehrspolitik sind die dazugehörigen Versuche, welche die Einheitsgemeinde Berlin im ersten Jahrzehnt ihres Bestehens auf dem Gebiet reformatorischer Boden- und Freiflächenpolitik sowie mit der Reform-Bauordnung von 1925 unternahm. Die Notwendigkeit, daß die Stadt Berlin auch auf diesen drei Gebieten sozialpolitisch machtvoll eingreift, war seit dem Wirken der schlechten staatlichen Bauordnungen (vgl. Seite 212 und 268 ff.) allen städtebaulich Denkenden klargeworden. Allgemeinen Unwillen und Reformwillen rief dann der Schacher wach, den die Staatsbehörden mit ihrem umfassenden Berliner Grundbesitz zum bleibenden Schaden der Stadt getrieben haben.

Daß der Staat beim Erlaß seiner schnell wieder zurückgezogenen »Villen«-Bauordnung von 1892 seine eigene Domäne Dahlem für den fünfgeschossigen Kasernenbau aufzubewahren versuchte, wurde erwähnt. Hinzuzufügen ist, daß noch heute, nachdem Dahlem dem Landhausbau gerettet wurde, der Stadt Berlin von dort eine Gefahr droht. Der Staat beabsichtigt, dort fiskalische Wälder für Bauzwecke auszuschlachten, die im Waldgürtel Berlins ein unentbehrliches Verbindungsglied zwischen Grunewald und Pichelswerder darstellen. Durch unverständige Aufteilungen dieser Art hat der preußische Staat seit dem Jahre 1857 3250 ha gerade derjenigen fiskalischen Wälder der Bebauung geopfert, die den hochbebauten Gebieten am nächsten und darum am erhaltungswürdigsten waren (z. B. die Königsheide und die Köllnische Heide im Südosten).

Ganz fehlen Wälder im Süden Berlins. Um so wichtiger war dort die Erhaltung der historischen Freifläche des Tempelhofer Feldes, als es anfing von Hochbaugebieten umflutet zu werden. Aber auf diesem alten Exerzierplatz lieferten Militärfiskus und Kriegsminister das nachgerade klassisch gewordene Beispiel fiskalischen Bodenwuchers und staatlicher Schädigung der Volksgesundheit. Im Lärm der gegenwärtigen und bevorstehenden Kämpfe um die neue städtische Bodenpolitik bleiben die früheren städtischen Kämpfe um das Tempelhofer Feld und das damals enthüllte Bild der amtlich legitimierten preußischen Korruption, dieser ewigen Gefahr des Berliner Städtebaues, eine erinnernswerte Warnung und die Rechtfertigung städtischen Eingreifens. Dieses Bild sei hier kurz geschildert, wie es sich aus der Erinnerung eines Mitstreiters und aus vielen zeitgenössischen Veröffentlichungen Besonders aufschlußreich sind die von A. Lansburgh mit Umsicht und Vorsicht geleiteten »Monatshefte für Finanz- und Bankwesen, Die Bank«, denen die oben folgenden Zitate entnommen wurden. Führer im Kampf für die Rettung des Tempelhofer Feldes war der Großberliner Ansiedlungs-Verein (Vorsitzender Karl von Mangoldt), dessen Geschäftsführer der Verfasser bald darauf wurde. An dieser Stelle mögen einige biographische Angaben des Verfassers Platz finden. Er lernte als Schüler des Berliner Baumeisters Otto March, der lange Jahre Führer der Bewegung für Groß-Berlin gewesen ist, die Großberliner Probleme ursprünglich besonders von der künstlerischen Seite her kennen. In demselben Sinne widmete er sich dann der Baugeschichte von Paris. Bei der Französischen Revolution angelangt, kam er jedoch unter den Einfluß des Sozialpolitikers Charles Gide und verfolgte auch später in Amerika und wieder in der Heimat (als Schüler Lujo Brentanos) die großstädtischen Fragen von der volkswirtschaftlichen und sozialpolitischen Seite. In Philadelphia wurde er städtischer Wohnungsinspektor und 1909 in Boston Leiter der ersten Internationalen Städtebau-Ausstellung. Die ähnliche Berliner Ausstellung, 1910, zu deren Leitung er von Otto March aus Boston berufen wurde – sie begleitete den Wettbewerb um den Großberliner Bebauungsplan –, hatte wichtige Fortsetzungen in Düsseldorf und London. Von den Arbeitsausschüssen in Berlin und Düsseldorf wurde der Verfasser mit der Herausgabe des zusammenfassenden Werkes über die Ergebnisse der Ausstellungen beauftragt. Zwei Bände erschienen 1911 und 1913 und enthalten einen Teil der Vorarbeiten für die vorliegende Arbeit »Das Steinerne Berlin«. Nach den Ausstellungen übernahm der Verfasser die ehrenamtliche Geschäftsführung des Berliner Waldschutz-Vereins, des Großberliner Ansiedlungs-Vereins, der »Zwölfer-Gruppe für die bauliche Entwicklung Berlins« sowie einen Sitz in der Direktion der ersten Kleinhäuser bauenden Berliner Baugenossenschaft »Ideal« und begründete den Propaganda-Ausschuß »Für Groß-Berlin«, der 1912 mit damals neuartigen Mitteln die öffentliche Aufmerksamkeit auf die Notwendigkeit der Reform des Berliner Wohn-, Schnellbahn-, Freiflächen- und Spielplatzwesens lenkte. Es ist dieser Ausschuß (Dernburg, Südekum usw. vgl. Seite 335; Mitwirkende waren Friedrich Naumann und Dominikus), dessen »ersten großen Vorstoß gegen die Stadtverwaltung des alten Berlin« Stadtbaurat Martin Wagner 1929 am Anfang seiner »Denkschrift über die Freiflächen der Stadtgemeinde Berlin« schildert. (Das dort gegebene Datum 1908, statt 1912, beruht auf einem Irrtum Dr. Wagners.) Über denselben Ausschuß schrieb in seinen »Berliner Städtebaustudien« im Jahre 1926 Professor R. Heiligenthal: »Das Sprachrohr der Bewegung (für die bauliche Reform Groß-Berlins) war bezeichnenderweise keine politische Partei; die Bewegung schuf sich ihre Organe selbst, als eines der wichtigsten den Propaganda-Ausschuß ›Für Groß-Berlin‹.« Nach Studienreisen in australische und asiatische Städte entwickelte sich aus einer amerikanischen Vortragsreise des Verfassers für ihn die Gelegenheit zu siebenjähriger städtebaulicher Praxis im Dienst von zahlreichen amerikanischen Städten und großen Gelände-Gesellschaften. Seit 1924 ist der Verfasser Herausgeber der Zeitschriften »Städtebau« und »Wasmuths Monatshefte für Baukunst und Städtebau« ergibt. Seit 1903 dachte der Kriegsminister an den Erwerb eines neuen Truppenübungsfeldes. Es sollte größer sein als das Tempelhofer Feld, das die Regierung gerade damals der viergeschossigen Bauordnung unterstellte und ausschlachten wollte. Mit demselben Recht hätte sie mit einem Schlag den ganzen Tiergarten für Mietskasernenzwecke zum Verkauf stellen können (ein Unternehmen, das, wie erwähnt, bisher nur stückweise auf dem Weg sehr langsamer, aber stetiger Randbebauung – Tiergartenviertel, Zoologischer Garten, Reichstag, frühere Ausstellungshallen, Capitol, Ladenbauten, Planetarium – ausgeführt wird). Als dann mit der Ausschlachtung des Tempelhofer Feldes Ernst gemacht werden sollte, reute es die Regierung sogar, daß sie dort nur den Bodenpreis viergeschossiger Mietskasernen herauszuholen unternommen hatte. Sie änderte deshalb im Jahre 1907 die Bauordnung, so daß künftig das ganze Tempelhofer Feld mit fünf (statt vier) Geschossen und mit 70 v. H. (statt 52 v. H.) Flächenausnutzung bebaut werden konnte. So also hatte in den Köpfen preußischer Beamter und Generäle die unermüdliche wohnungsreformatorische Aufklärung gewirkt, deren Ehrenvorsitz 60 Jahre vorher Wilhelm I. übernommen hatte: alles vergessen, nichts gelernt. Auf Grund der höchsten errechenbaren Ausschlachtungsziffer suchte der Kriegsminister einen Käufer, der ihm 72 Millionen zahlen sollte. Die 37 Fußball- und die vielen sonstigen Sportvereine, die bis dahin auf dem Tempelhofer Feld gespielt hatten, sollten weichen vor dem Aufmarsch enghöfiger Mietskasernen, in denen sich 60 000 spielplatzlose Menschen verstauen ließen. (Was dort gebaut werden sollte und später tatsächlich gebaut wurde, zeigen die unteren Bilder der Tafeln 59 und 61.) Gleichzeitig befand der Kriegsminister, daß unter der damals geltenden allgemeinen Wehrpflicht in Berlin nur 28 v. H. der Gestellungspflichtigen tauglich waren gegen 64 v. H. in ländlichen Bezirken.

Man hätte verstehen können, wenn der Kriegsminister als Gegenleistung für die endgültige Auslieferung seines Tempelhofer Truppenübungsplatzes von den angrenzenden Gemeinden den Gegenwert eines ebensogut oder für militärische Zwecke besser geeigneten Feldes gefordert hätte. Ein solches Gelände, das mit etwa 6000 ha zehnmal so groß war wie das Tempelhofer Feld, hatte der Kriegsminister im Süden Berlins (bei Zossen im Kreise Teltow) gefunden. Statt es aber unter der Hand billig zu erwerben, gab er schon seit 1904 allerlei Verwandten hoher preußischer Verwaltungsbeamter Gelegenheit, es zu ihrem privaten Vorteil von den Bauern und Ziegeleibesitzern aufzukaufen, ähnlich wie vorher beim Bau des Teltowkanals von einflußreichen und rechtzeitig eingeweihten Personen Millionen auf Kosten des Staates – bei gleichzeitigen schweren Verlusten vieler machtloser Mitläufer – verdient worden waren. Obgleich die bäuerliche Bevölkerung, auf deren Rücken diese Riesengewinne gemacht wurden, sehr arm und von sehr hohen Steuern belastet war und obgleich sie rechtzeitig Anstrengungen für die Inkraftsetzung der neugeschaffenen Wertzuwachssteuer machte, gelang es den einflußreichen Zwischenkäufern, die Verzögerung des Erlasses um einige entscheidende Tage zu bewirken und dann die rückwirkende Kraft der neuen Steuerverordnung ausdrücklich verbieten zu lassen. So konnten die Zwischenkäufer bei der Weitergabe ihrer Beute an den Staat bis zu vierhundertprozentige Zwischengewinne ins trockne bringen und obendrein die bedürftigen Gemeinden um etwa 1 Million Wertzuwachssteuer schädigen.

Diese schädlichen Privatgewinne, die das Kriegsministerium beim Ankauf des neuen Exerzierplatzes in Form überhoher Bodenpreise gezahlt hatte, wollte es zusammen mit einem erklecklichen fiskalischen Gewinn ganz aus dem Verkauf des Tempelhofer Feldes, das nur ein Zehntel des neuen Truppenübungsplatzes maß, finanzieren. Zur Auftreibung des Bodenpreises gelang es ihm, einen Wettbewerb zwischen der großen Stadt Berlin und der eigens zu diesem Zweck geschaffenen Dorfgemeinde Tempelhof zu entfesseln. Für Unbeteiligte wirkte das Wettrennen zwischen dem großen Berlin und dem schließlich siegreich bleibenden kleinen Tempelhof anfangs belustigend. Der Staat hatte der Stadt Berlin seit Jahren jede Erweiterung ihres Gebietes verweigert. Die meisten ihrer kapitalkräftigen Steuerzahler waren in die niedriger besteuerten Vororte abgewandert. Die Stadt Berlin wünschte deshalb dringend, das Tempelhofer Feld zu erwerben, und hoffte, dann auch ihre Weichbildgrenzen um diese Fläche erweitern zu dürfen; sie wollte dort eine anziehende Gartenstadt erbauen, in der sie kräftige Steuerzahler endlich festhalten konnte. Auf der anderen Seite hatte der Kreis Teltow, dem Tempelhof angehörte, infolge der verfehlten Spekulation mit dem Teltowkanal Mühe, seinen Verpflichtungen gerecht zu werden. Der Kanalbau, der sich für wenige Bevorzugte als Goldgrube erwiesen hatte, war für die Mehrheit der Kreiseingesessenen ein großer Verlust geworden. Namentlich auf ihr Drängen trat die Dorfgemeinde Tempelhof bei der Versteigerung des Tempelhofer Feldes mit immer höheren Angeboten gegen Berlin auf. »Man spekulierte darauf, durch Umsatzsteuern und Bodensteuern nach dem gemeinen Wert aus dem Tempelhofer Feld so viel herausziehen zu können, daß der Kreis seine in Unordnung geratenen Finanzen wieder rangieren könnte.« Aber die Dorfgemeinde hätte das gewaltige Risiko von 72 Millionen nicht übernehmen können, wenn nicht hinter ihr die Deutsche und die Dresdner Bank gestanden hätten. Beide Banken waren so tief in die damalige Krisis des Großberliner Geländemarktes verstrickt, daß sie in den Tempelhofer Gartenstadt-Plänen eine Gefahr für die Verkäuflichkeit der eigenen Mietskasernengelände erblicken zu müssen glaubten. Die überkapitalisierten und damals besonders tief im Kurs stehenden Großberliner Geländegesellschaften waren Tochtergesellschaften der Berliner Großbanken, die sich in Berliner Vorortgeländen zu Mietskasernenpreisen festgelegt hatten und auf deren Verkauf angewiesen waren. Nur ihre Kapitalkraft verhinderte die Verwandlung der damaligen schleichenden Krisis in einen allgemeinen Krach auf dem Bodenmarkt. Gegen welche Gefahren die Großbanken damals kämpfen mußten und welche ausschweifenden Formen der altüberlieferte Berliner Bauschwindel (vgl. Seiten 202 f., 241, 249 ff.) kurz vor dem Weltkrieg unter Mithilfe der Großbanken angenommen hatte, mögen die folgenden Zahlen andeuten. Im Jahre 1911 verlor die Frankfurter Vereinsbank ihr ganzes Aktienkapital und über 5 Millionen Depositengelder auf dem Berliner Grundstücksmarkt in Baugeldergeschäften und Hypothekenbeleihungen. Schon vorher war es zu zahlreichen Zusammenbrüchen gekommen (wie bei der Berliner Terrain- und Bau-Gesellschaft, der Hypothekenfirma Mosler & Wersche, der Baufirma Kurt Berndt und vielen anderen), bei denen die Großbanken mit Millionenbeträgen beteiligt waren. In der ersten Hälfte des Jahres 1912 mußten in Steglitz, wo besonders viel gebaut wurde, drei Viertel aller Bauten, für welche Bauerlaubnis gegeben worden war, zur Zwangsversteigerung gebracht werden. Damals schrieb der Vorsitzende der Handwerkskammer, Abgeordneter Rahardt, über die Steglitzer Verhältnisse: »Der Pleitegeier stiert den Beschauer schon jetzt aus jedem Fenster an, und man braucht kein Fachmann zu sein, um sein Urteil dahin abgeben zu können, daß die Mehrzahl dieser auf Schwindel berechneten und von Schwindlern gebauten Kasten unrettbar dem Hammer verfallen sind und in den ersten fünf Jahren kaum vermietet werden. Keiner der vielen Menschen, die nie alle werden, kann auf Befriedigung seiner Forderungen rechnen, und die Verluste der Lieferanten und Bauhandwerker werden sich auf Millionen beziffern.« (»Handwerkszeitung«, 2. August 1912.) Ähnliche Urteile findet man zu Hunderten.

Trotzdem wurde der Großberliner Baumarkt unablässig mit neuem Hypothekenkapital aus dem ganzen Reich gedüngt. Von den 11 Milliarden Darlehen der Hypothekenbanken entfiel die größere Hälfte allein auf Groß-Berlin. Ein ähnliches Verhältnis bestand bei den Ausleihungen der Lebensversicherungsgesellschaften. Noch gefährlicher waren die Riesenbeträge, welche die Großbanken zur Verfügung stellten. Sie sammelten im ganzen Reich Depositengelder und machten auf dem Berliner Grundstücksmarkt sehr einträgliche, aber sehr gewagte Kreditgeschäfte gegen Verpfändung von meist zweiten Hypotheken oder durch Bürgschaften für Hypotheken. So konnte sich kurz vor dem großen Zusammenbruch im Weltkrieg noch im größten Maßstab erfüllen, was Deutschlands größter Rechtsgelehrter, von Savigny, schon 1815 – als Berliner Professor – der friderizianischen Hypothekengesetzgebung prophezeit hatte, als er schrieb: »Man scheint gar keine Ahnung zu haben, wie wesentlich durch unser ausgebildetes Hypothekenwesen das Grundeigentum modifiziert wird, und ob eine solche Verwandlung des Grundeigentums in bloßen Geldreichtum, eine solche Ausmünzung des Bodens (denn das ist es bei großer Vollendung der Anstalt) wünschenswert sein möchte. Man übersieht, daß dadurch ähnliche Verhältnisse wie durch ein Papiergeld hervorgebracht werden.« Dieses gefährliche preußische »Papiergeld« schuf bereits vor dem Weltkrieg eine gesetzliche Inflation. Mit diesem gesetzlichen und dennoch schwindelhaften Papiergeld wurde der Berliner Baumarkt so überfüttert, daß er die heute geradezu irrsinnig wirkenden Straßenbauten von sich gab, mit denen das Bodengewerbe der Vorkriegszeit innerhalb der Grenzen des heutigen Berlin – nach Berechnung des Berliner Stadtbaurates Wagner – »Bauland für drei Großstädte, insgesamt 1370 km Straßenfronten, an fertigen und beinahe fertigen Straßen« geschaffen und bis auf den heutigen Tag unbenutzbar liegen gelassen hat als eine bleibende Einladung oder fast als einen Zwang zur Wiederaufnahme des Mietskasernenbaues. Ein gefährliches Erbe! An diesen Straßen hätten im eingeschossigen Flachbau 200 000 Wohnungen gebaut werden können. Da aber vor dem Krieg mit mindestens vier Geschossen gerechnet und deshalb auch die Straßen nach Breite und Ausstattung entsprechend kostspielig gebaut wurden, hätten 800 000 Wohnungen gebaut werden müssen, um die damals von den Großbanken finanzierten Aufwendungen des Bodengewerbes lohnend zu machen. Bei der Zahl von 800 000 sind die damals erlaubten und regelmäßig auch geplanten Hinterhäuser noch gar nicht mitgerechnet. Und doch konnte nur durch den Bau solcher Hinterhäuser, d. h. also durch die größtmögliche Ausschlachtung des Bodens und durch seine von der staatlichen Bauordnung noch gerade erlaubte engste Bebauung, die unverantwortliche Spekulation der Großbanken ohne Verlust auslaufen.

»Unter solchen Verhältnissen war es allerdings dringend geboten, Beschlag auf das große Feld zu legen, das in der Nähe des Berliner Zentrums für Bebauungszwecke allein noch in Betracht kam. Ein Areal wie das Tempelhofer Feld, von der Stadt Berlin nach modernen städtebaulichen Grundsätzen aufgeschlossen, mit Erholungsstätten, Spiel- und Sportplätzen reichlich versehen, wie es die öffentliche Meinung zweifellos erzwungen hätte, das wäre in der Tat ein Angriff auf die gesamten privaten Gelände interessen gewesen. Dem mußten die in erster Reihe beteiligten Großbanken zuvorkommen, wenn anders sie eine schmerzhafte Korrektur der hinaufgetriebenen westlichen und südwestlichen Berliner Bodenpreise hintanhalten wollten. Indem die Großbanken ihre goldbeschwerte Hand auf das Tempelhofer Feld gelegt haben, handelten sie wie ein Kartell, das im Interesse der Aufrechterhaltung der Preise ein Außenseiterwerk aufkauft. Aus dem gleichen Grund konnte es ihnen auch gar nicht unerwünscht sein, daß der Preis des Feldes so hoch hinaufgedrückt wurde; denn nur dann, wenn die hier errichteten Wohnungen nicht billiger herzustellen waren als im Westen, hörten sie auf, eine Gefahr für die übrigen Grundstücks interessen zu sein.« (»Die Bank«, 1910, S. 944)

So wurde die Stadt Berlin von drei Seiten bedrängt: auf der einen Seite stand der preußische Staat, der kurzsichtigen fiskalischen Schacher treiben wollte und sich abergläubisch vor der Vergrößerung des sozialdemokratischen »Wasserkopfes« Berlin fürchtete; auf der anderen Seite standen die Banken, die sich vor der Tempelhofer Gartenstadt und vor niedrigeren Bodenpreisen fürchteten; und auf der dritten Seite drängten die finanziellen Sanierungsbedürfnisse des Kreises Teltow, der am Teltowkanal falsche Bodenspekulation getrieben hatte. Gegenüber diesem Dreibund war die Stadt Berlin mit ihren Gartenstadthoffnungen machtlos. Nachdem sie anfangs für das öffentliche Wohl gekämpft hatte, das der Kriegsminister mit Füßen trat, war sie gegen Schluß des Rennens zur Zahlung des höchsten Preises (mit Hilfe der Darmstädter Bank) und zum Bau der höchsten Mietskasernen bereit, wenn ihr nur dafür vom Staat auf dem Tempelhofer Feld endlich eine kleine Gebietserweiterung genehmigt würde. Aber auch das blieb ihr versagt. Statt dessen wurde die Gemeinde Tempelhof Strohmann für die neue Tempelhofer-Feld-Aktiengesellschaft und mußte ihr die Hälfte der 720 000 Mark betragenden Umsatzsteuer schenken. Diese neue Gesellschaft hatte, wie kurz vor ihr die Neu-Westend-A.-G., die anstößige Zweiteilung ihres Kapitals durchgeführt (in A- und B-Aktien), dessen eine Hälfte ohne den geringsten Baraufwand in den Händen der geschickten Gründer verblieb und auf genau denselben Gewinn Anspruch machen durfte wie die andere Hälfte, die von allzu vertrauensvollen Außenseitern voll eingezahlt war. Die Hoffnung auf die Wiederkehr derartiger unverantwortlicher Gewinne läßt heute manchen einflußreichen Politiker und Geschäftsmann auf die Wiederherstellung der Vorkriegsverhältnisse dringen.

Und doch war gerade auf dem Tempelhofer Feld das Wohnbausystem der Vorkriegszeit schon zusammengebrochen; der bereits zitierte Vorsitzende der Handwerkskammer hatte es derb, aber treffend gekennzeichnet als »den zum Himmel stinkenden Schwindel diebischer Terrainspekulanten, gewissenloser Geldgeber und Hypothekenbanken sowie deren Strohmänner und Schlepper«. Dieses System hatte so gut wie nie die notwendigen kleinen und Arbeiterwohnungen, sondern nur »Luxuswohnungen mit allem Komfort«, weit über jeden erträumbaren Bedarf hinaus, geliefert. Sein Zusammenbruch offenbarte sich kurz vor dem Krieg so deutlich, daß die Tempelhofer-Feld-Aktiengesellschaft selber mit dem Bau der fünfgeschossigen Mietskasernen beginnen mußte, deren Verkauf erforderlich war, um dem Militärfiskus den vereinbarten Millionenpreis abliefern zu können. Diese Mietskasernen stellen den Versuch des Bodengewerbes dar, seine im Bodenhandel gemachten Papiergewinne selbst zu verwirklichen und flüssig zu machen, statt sich auf den altüberlieferten Berliner Bauschwindel und seine damals allmählich alle werdenden Opfer aus den Kreisen kleiner Handwerker und unerfahrener Sparer zu verlassen. Der Weltkrieg bewahrte Berlin vor der weiteren Bebauung des Tempelhofer Feldes mit fünfgeschossigen Kasernen. Nachdem der Krieg die Großbanken vor dem unvermeidlichen Zusammenbruch des Bodenmarktes gnädig geschützt und der gefährlichen Spekulation der Tempelhofer-Feld-A.-G. und ihrem neuartigen Bauversuch ein Ende gemacht hatte, erklärte rückblickend ihr Direktor: »Der Preis von 72 Millionen Goldmark war eigentlich ein ungeheuerlicher. Selbst unter Berücksichtigung der Tatsache, daß der Kaufpreis in 30 zinslosen Raten zu zahlen war, kam noch immer der stattliche Preis von etwa 40 Mark je Quadratmeter Rohland heraus. Wenn man bedenkt, daß einst die Kolonie Grunewald der damaligen Unternehmergesellschaft, die auch der Deutschen Bank nahestand, mit 2 Mark überlassen worden war, so kann man den Umfang des Geschäftes ermessen, das der Fiskus machen wollte, indem er eine der letzten Lungen Berlins einer Bauordnung zuführte, die schon damals von weitesten Kreisen als verfehlt bekämpft wurde.« (Vgl. Wasmuths Monatshefte für Baukunst, 1924, S. 339.)

Aber es war nicht diese verspätete Erkenntnis, sondern Krieg und Revolution, welche die Tempelhofer-Feld-A.-G. und ihren Kriegsminister zwangen, von der Verbauung des Feldes abzustehen. Nachdem die widerstrebende Heeresleitung endlich gezwungen worden war, ihren unzweideutigen Verzicht auf kriegerische Eroberungen im Ausland zu erklären, erlaubte der Kriegsminister der Stadt Berlin, auf dem Tempelhofer Feld eine friedliche Eroberung zu machen, die wertvoller war als eine widerstrebende Provinz. Gleich nach der Revolution gelang es dem Staatssekretär Scheidt vom neuen preußischen Wohlfahrtsministerium, den Kriegsminister zur Umgestaltung des Kaufvertrages zu bewegen. Ein großer Teil des Tempelhofer Feldes wurde dem neuen Flughafen gewidmet, und 100 Hektar wurden der gemeinnützigen Tempelhofer-Feld-Heimstätten-Gesellschaft zum Bau von etwa 2000 Einfamilienhäusern mit Gärten für Kriegsteilnehmer überwiesen. »Diese Zweckbestimmung ist bei der weiteren Entwicklung der Siedlung allerdings nicht eingehalten worden … Hatte der Militärfiskus vor dem Krieg mit seinem Grundstückspreis eine Sünde gegen das soziale Leben begangen, so sündigten nach dem Krieg die verantwortlichen Staats- und Gemeindebehörden gegen den in Sack und Asche büßenden Militärfiskus, indem sie sich von dem Geist seines Vermächtnisses nach und nach befreiten. Und so entstand dann die Mittelstandskolonie, die wir immerhin als einen bedeutenden Fortschritt der Wohnkultur begrüßen müssen« (Martin Wagner).

Ähnliche Lehren wie aus der Geschichte des Tempelhofer Feldes muß die künftige Bodenpolitik Berlins aus der Geschichte der Berliner Wälder ziehen. Mit der Drohung, die fiskalischen Wälder auszuschlachten, unternahm der preußische Staat kurz vor dem Krieg, eine ähnliche Millionen-Sonderbesteuerung wie auf dem Tempelhofer Feld von der Berliner Bevölkerung einzutreiben. Wenig war dagegen einzuwenden, daß diese alten Stadtheiden, die einst die Hohenzollern der Gemeinde Berlin gewaltsam abgenommen hatten, beim Wachsen der Stadt im Sinn weitsichtigen Städtebaues neuen Bedürfnissen zugeführt wurden, wobei auch Wohnsiedlungen in den entfernter gelegenen Teilen nicht ausgeschlossen waren. Unverantwortlich aber war der Wahn der Regierung, daß hier 10 000 Hektar Wälder beinahe wie Bauland behandelt und etwa quadratmeterweise mit demselben Preis von 1,20 Mark bezahlt werden müßten, den der Fiskus von dem geschickten und sich mit 60 v. H. Zwischengewinn bescheidenden Bismarck-Verehrer John Booth für das Gelände der vornehmen »Villenkolonie« Grunewald erhalten hatte.

Der Wunsch, einen möglichst zahlungskräftigen Käufer für 10 000 ha fiskalischer Wälder zu finden, wurde einer der staatspolitischen Gründe für die Schaffung des Großberliner »Zweckverbandes« (1912), mit dessen ausgeklügelter Verfassung der Innenminister von Dallwitz die notwendige Einheitsgemeinde Berlin umgehen zu können glaubte. In seinen »Erinnerungen« schrieb der frühere Reichsschatzsekretär und dann Berliner Oberbürgermeister Adolf Wermuth: »Ich habe in Ministergesellschaften manche Äußerung des Herrn von Dallwitz über seinen Erfolg mit angehört … Es war ihm gelungen, das unruhige Berlin mit Hilfe der Vororte und der beiden Kreise in Schach zu halten. Obwohl das alte Berlin diesen anderen Bestandteilen zusammengenommen an Einwohnerzahl gleich, an Steuerkraft überlegen, erhielt die Altstadt in der Verwaltung des Zweckverbandes weniger als ein Drittel, in seiner Gemeindevertretung nur zwei Fünftel aller Stimmen.« In ihrer Blindheit glaubte die Monarchie die Lebensnotwendigkeiten und die freiheitlichen Wünsche der Berliner Bevölkerung auf die Dauer beschränken zu können. »Herr von Dallwitz konnte die Furcht nicht abschütteln, Berlin werde seine ganze Umgebung in die überwältigende sozialdemokratische Mehrheit hineinziehen. Genau das Umgekehrte hat sich ereignet. Jener Mehrheit ist durch Zutritt der Vororte die frühere verschwindende Minderheit über den Kopf gewachsen. Wer von uns hätte in den achtziger oder neunziger Jahren ein solches Ergebnis bei gleichem Wahlrecht für denkbar gehalten?« (Wermuth). Diese Blindheit der Vorkriegszeit wurde auch dem Oberbürgermeister Wermuth verhängnisvoll, der von links her regieren zu können hoffte und deshalb von rechts her abgesägt und durch den rechts genehmeren Oberbürgermeister Böß ersetzt wurde.

Obgleich sich aber die vorkriegszeitliche Regierung ihren Käufer für die Wälder durch das Zweckverbands-Gesetz selbst geschaffen hatte, vermochte sie ihre übertrieben hohen Preisforderungen nicht durchzusetzen. Ähnlich wie beim Tempelhofer Feld mußte auch hier der Weltkrieg den städtebaulich blinden Staat zu Verstand bringen. Erst der Krieg ließ ihn mit seinem Preise so weit heruntergehen und die blinde Opferwilligkeit Berlins so weit emporschnellen, daß 1915 endlich ein Vertrag über 10 082 ha zustande kommen konnte. Auch die Berliner Wälder sind im Weltkrieg erobert worden; dieser großen Errungenschaft müßte bei jeder Gefallenenehrung dankbar gedacht werden. Zu dem Kaufvertrag von 1915 hat Oberbürgermeister Wermuth 1923 geschrieben: »Mit einiger Befriedigung habe ich aus dem kürzlich veröffentlichten Protokoll des preußischen Staatsministeriums entnommen, wie dieses mit einer geringeren Summe sich zufriedengab, weil es den Zweckverband gegen Berlin und dessen Oberbürgermeister zu stärken wünschte. Die Gesamtsumme wurde auf eine Reihe von Jahren verteilt und hierdurch die ursprüngliche Forderung des Staates wesentlich ermäßigt.« Wermuths Angabe, der Ankauf der Wälder sei »unmittelbar vor dem Krieg« zustande gekommen, beruht auf einem Irrtum. Der Vertrag kam am 27. März 1915 zustande.

Der Preis von 50 Pfennig für den Quadratmeter erscheint noch immer viel zu hoch, wenn man bedenkt, daß sich aus diesem Preis eine plötzliche Sonderbesteuerung Berlins mit 50 Millionen ergab. Die Mietskasernenbevölkerung Berlins litt viel zu schwer unter den städtebaulichen Fehlern des Staates, als daß dieser unbußfertig sie obendrein mit einer Sonderbesteuerung hätte strafen dürfen. Als der Staat die Pflicht dauernder Erhaltung der fiskalischen Wälder – als »Dauerwälder« – dem Zweckverband übertrug, überlieferte er ihm ja durchaus keinen Gegenstand der Spekulation, sondern er verpflichtete den neuen Verband zu einer verspäteten ungenügenden Wiedergutmachung des Verbrechens, das gerade der Staat mit seinen Bauordnungen von 1853, 1887 usw. und mit seinem Bebauungsplan von 1862 begangen hatte. Während John Booth 1881 sein Stück Grunewald ausdrücklich zwecks Bebauung erworben hatte, wurde 1915 bei der Übertragung der Wälder an den Zweckverband vertraglich bestimmt: »Der Käufer verpflichtet sich, die gekauften Grundstücke in ihrem wesentlichen Bestand als Waldgelände zu erhalten und weder ganz oder teilweise zu veräußern noch mit dinglichen Rechten zu belasten.«

Diese im Weltkrieg gesicherten 10 000 ha »Dauerwälder« sind keineswegs ausreichend für eine Mietskasernenstadt, deren Einwohnerzahl infolge unablässiger provinzialer Zuwanderung der fünften Million zueilt. Außer den »Dauerwäldern« des Zweckverbandes, die 1920 in den Besitz der Einheitsgemeinde Berlin übergegangen sind, besitzt sie aus alten und neuesten Erwerbungen noch weitere 12 000 ha, so daß die Stadt heute rund 22 000 ha Wälder ihr eigen nennt, von denen etwa 13 500 ha innerhalb und 8500 ha außerhalb der Stadtgrenze liegen. Wenn diese in guter Absicht gemachten Erwerbungen richtig verwertet werden, dann ist ein wesentlicher Teil der vor 56 Jahren von Gräfin Dohna aufgestellten Forderungen in Erfüllung gegangen.

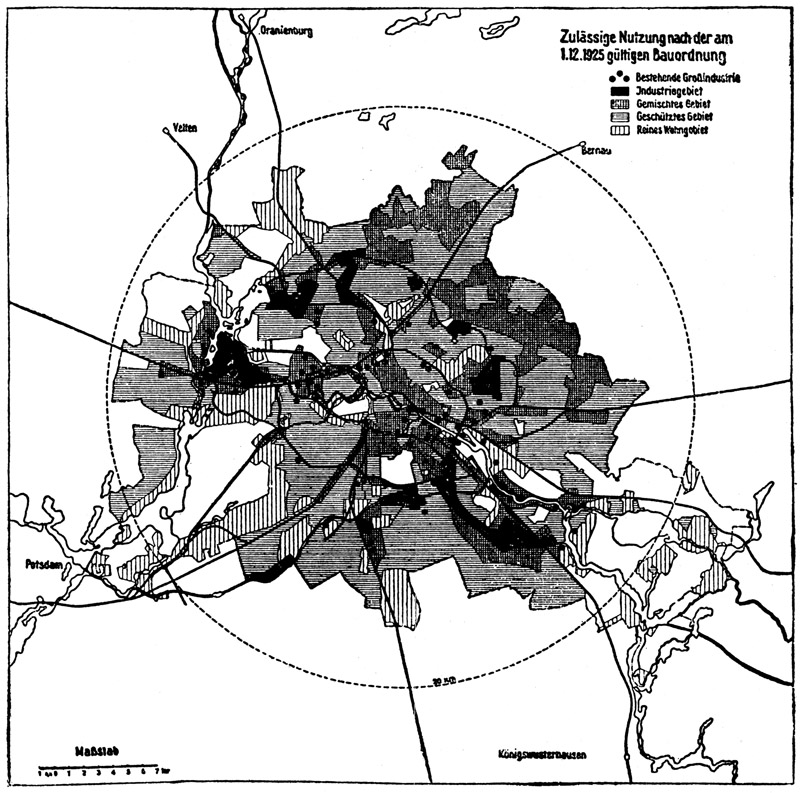

Die Verwirklichung ihrer prophetischen Forderungen läßt die Bauordnung erhoffen, die vom Städtebaudirektor der Stadt Berlin Fritz Elkardt bearbeitet und 1925 rechtsgültig wurde. Nach dieser Bauordnung dürfen von den 87 850 ha des Stadtgebietes nur 45 887 ha für Wohnzwecke und 3878 ha für Industriezwecke verbaut werden, wozu 216 ha für die Geschäftsstadt hinzukommen. Das gesamte Baugebiet beträgt demnach 49 981 ha, also nur wenig mehr als die Hälfte des Gesamtgebietes der Stadt. Von den verbleibenden Flächen entfallen auf Dauerwald 9317 ha, auf Stadtwald 3295 ha, auf Freiflächen 19 098 ha und auf Wasserflächen 5117 ha.

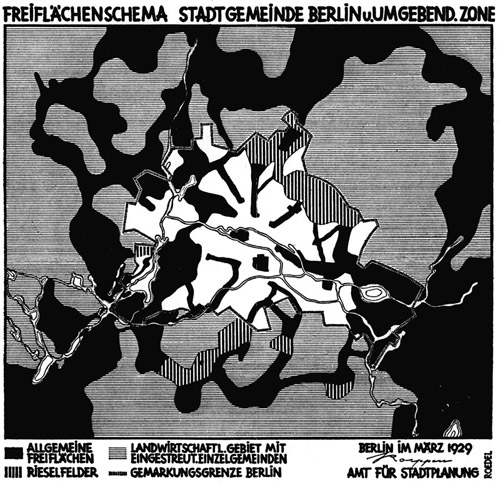

Es ist sehr wichtig für Berlin, daß die noch nicht als »Dauerwälder« festgelegten Stadtwälder und Freiflächen der Stadt im wesentlichen als Dauerwälder und Dauerfreiflächen erhalten bleiben und daß auch der Fiskus die Randstücke der Wälder nicht bebaut, die er beim Verkauf zu späterer Parzellierung zurückbehalten hat. Die Einzelheiten dieser Verhältnisse, ebenso wie das ausgezeichnete Programm für den Schutz der Baumbestände und Naturschönheiten, für die Freihaltung der Uferwege an den Berliner Wasserflächen, für Dauerkleingärten und Sportplätze sind in der Denkschrift »Die Freiflächen der Stadtgemeinde Berlin« zusammengefaßt, die beweist, daß ihre Verfasser, Martin Wagner und Walter Koeppen, vom Geist modernen Städtebaues durchdrungen sind, was von keinem Berliner Stadtbaurat der Vorkriegszeit behauptet werden konnte. Ähnliche Vorzüge wies die Berliner Bauordnung von 1925 auf, die allerdings heute schon wieder veraltet ist, von deren trotzdem segensreicher Wirkung aber bereits die Rede war (vgl. Seite 229). Sie teilt das 45 887 ha messende Wohngebiet der Stadt Berlin in 11 Bauklassen, in deren erster Klasse etwa 50 Einwohner auf dem Hektar wohnen können, eine Zahl, die sich von Bauklasse zu Bauklasse auf 550 bis 700 Einwohner in den noch immer viel zu dicht bebaubaren Klassen (IVa, V und Va) steigert. Nach der städtischen Berechnung wohnen gerade in der dichtest und viel zu dicht mit 600 bis 700 Menschen auf dem Hektar belegten Klasse Va weit mehr als die Hälfte aller Berliner (2 432 900), und in derselben volksfeindlichen Weise sollen dort noch weitere 648 600 Menschen zusammengepfercht werden. Wenn man die anderen, mit mehr als 450 Menschen auf dem Hektar überfüllten Bauklassen (IVa und V) hinzuzählt, findet man, daß bereits heute 3 134 000 Berliner zu Opfern dieser wucherischen Bodenausnutzung geworden sind und daß ihre Zahl nach der neuen Bauordnung auf 5 371 000 emporgetrieben werden soll. Diese Aussicht ist unerträglich; doch droht noch Schlimmeres.

Die Freiflächen Berlins nach der Denkschrift des Amtes für Stadtplanung »Die Freiflächen der Stadt Berlin« von Magistrats-Oberbaurat Walter Koeppen mit einem Vorwort von Stadtbaurat Dr. Martin Wagner

Nach der städtischen Berechnung wohnen gegenwärtig mehr als zwei Drittel der Bevölkerung Groß-Berlins in fünfgeschossigen Häusern und weniger als ein Zehntel der Bevölkerung in zweigeschossigen Häusern. Die neue Bauordnung hat namentlich in den Außenbezirken eine weitgehende Herabminderung der früher zulässigen Bauhöhe herbeigeführt. Durch Festhalten an dieser Bauordnung würde also die Stadt Berlin langsam etwas mehr in den Flachbau hineinwachsen. Statt zwei Drittel der Bevölkerung soll allmählich nur wenig mehr als ein Drittel in fünfgeschossigen Häusern wohnen, und statt weniger als ein Zehntel sollen künftig beinah drei Zehntel der Bevölkerung in zweigeschossigen Häusern untergebracht werden.

Fußnote aus technischen Gründen in den Text eingepflegt. Re. für Gutenberg

In der »Denkschrift über die in Zukunft mögliche Bevölkerung der Stadtgemeinde Berlin auf Grund der Bauverordnung vom 3. November 1925« geben die Stadtbauräte Martin Wagner und Walter Koeppen folgende Zahlen:

| Geschosse: | Heute wohnen: | Zukünftig können wohnen: | ||||||

| 5 | 2 829 000 | = | 68,0 v. H. | 3 744 000 | = | 40 v. H. | ||

| 4 | 688 000 | = | 16,5 v. H. | 1 627 000 | = | 17 v. H. | ||

| 3 | 331 000 | = | 7,9 v. H. | 1 508 000 | = | 16 v. H. | ||

| 2 | 2 321 000 | = | 7,6 v. H. | 2 559 000 | = | 27 v. H. | ||

Aber so bescheiden dieser Verbesserungswunsch und so unerfreulich die Aussicht ist, daß künftig in Berlin mehr als 3,74 Millionen Menschen in fünfgeschossigen Häusern zusammengedrängt werden sollen, so lebhaft ist doch bereits der Widerstand, der sich sogar gegen diese bescheidenen Verbesserungsvorschläge wendet. Wer zur Besiegung dieses Widerstandes und zur Verbesserung der Berliner Wohnverhältnisse seine Hoffnung auf das Wirken von Bauordnungen setzt, muß – solange unser Hypothekenwesen und unser Verkehrswesen, also wichtige Grundlagen unserer Wohnsitten sich nicht geändert haben – immer wieder an das Wort Rudolf Eberstadts erinnert werden: »Die Bauordnung bildet den Hauptbereich, jener ›Erträglichmacherei‹ im Städtebau, die die Grundlagen unangetastet läßt, dabei einen immer steigenden Aufwand an Geldmitteln, obrigkeitlicher Regelung und Beamtenapparat fordert und durch die Erwartungen, die sie stets von neuem erweckt, in Wirklichkeit die bekämpften Mißstände festigt.«

Auf den wohnungspolitisch gesunden Grundlagen Londons konnte auch die Kapitalverknappung infolge des Weltkrieges dem billigen Einfamilienreihenhaus nur geringe Einbußen bringen. Auf der internationalen Städtebautagung in Wien 1926 berichtete Raymond Unwin (der Chefarchitekt im englischen Gesundheitsministerium), daß die umfangreichen Wohnungsbauten des Londoner Grafschaftsrates seit dem Krieg zu 84 v. H. Einfamilienhäuser und zu 5 v. H. zweigeschossige Zweifamilienhäuser und daß von den Wohnungsbauten der übrigen englischen Großstädte sogar 97 v. H. Einfamilienhäuser sind. Anders in Berlin, wo das Kleinhaus nur gedeihen konnte, solange noch Kapitalmangel herrschte und die Hoffnung auf Wiederkehr der vorkriegsmäßigen Mietskasernenbauten und Bodenpreisauftreibungen noch schlief.

Ausnutzbarkeit des Berliner Stadtgebietes nach der seit 1925 geltenden Bauordnung.

(Dieser Plan stammt aus den sehr wichtigen »Berliner Städtebaustudien« von Dr. R. Heiligenthal.)

Nachdem kurz nach dem Krieg zuerst nur Kleinhäuser gebaut worden und mehrere sehr erfreuliche Flachbausiedlungen auch in Groß-Berlin entstanden sind (wie sie auf den Seiten 209 und 211 abgebildet sind), hat in den letzten Jahren bereits das vier- und fünfgeschossige Haus bei weitem wieder den Vorsprung gewonnen. Die Berliner »Wohnungsfürsorge-Gesellschaft«, die als verantwortungsberaubte Zwischenstelle zwischen »vorgesetzten Behörden« und Privatwirtschaft die Hauptgeldgeberin allen anspruchslosen Wohnungsbaues ist, könnte unter ihren Wohnungsbauten im Jahre 1924 noch 23 v. H. Einfamilienhäuser aufweisen; heute sind es kaum noch 5 v. H. Einen der Gründe für dieses Zurückdrängen des Kleinhauses liefern die übertriebenen Anforderungen, welche die Berliner Tiefbauverwaltung beim Bau auch der kleinsten Wohnstraßen stellt. Dieses alte Berliner Laster, der »Kult der Straße«, wie Eberstadt es nannte, verteuert die Baustelle durch hohe »Anliegerbeiträge«, macht das Kleinhaus für die meisten unerschwinglich und beschleunigt die Wiederkehr des von Eberstadt geschilderten Vorganges:

»Das System der gedrängten Bauweise hat zur Folge, daß eine geschäftsmäßige und berufsmäßige Tätigkeit sich ausbildet, die die Auftreibung der Bodenwerte zum Gegenstand hat. In gemessenen Abständen erreicht der Bodenpreis eine Höhe, die entweder zu Mietsteigerungen zwingt oder die Errichtung von Kleinwohnungen auf dem gesteigerten Gelände unlohnend macht. In solchem Zeitpunkt pflegt eine Agitation einzusetzen, die die Gewährung einer stärkeren Bodenausnutzung – Hinzufügung eines Stockwerks, Ausbau des Dachgeschosses oder ähnliches – fordert. Wenn die Baupolizei nachgibt, so zeigt sich das stereotype Ergebnis, daß in kürzester Zeit der gesteigerte Bodenpreis den Wert der stärkeren Ausnutzung aufgezehrt hat. Die Anforderungen der gedrängten Bauweise kommen gegenüber den Vorschriften der Bauordnung niemals zur Ruhe und können naturgemäß zu keinem Abschluß gelangen.«

Die Bodenpreise haben sich mit erstaunlicher Schnelligkeit schon heute von ihrem Tiefstand während der Inflation erholt und wieder den Vorkriegspreisen genähert. Das kürzlich erschienene Buch »Die Baustellenwerte in Berlin 1928« (von Kalweit) berichtet zwar: »Der Vorkriegswert der vor 1918 mit Mietshäusern bebauten Grundstücke ist mindestens um den Anteil der auf sie entfallenden Hausentschuldungssteuer gesunken«, aber es fährt fort: »An neu entstandenen Brennpunkten des Verkehrs sind die Bodenpreise der Vorkriegszeit nahezu erreicht, manchmal auch wesentlich überschritten. Auch in gewissen Gegenden der Außenbezirke werden für manche Einzelbaustellen der niedrigen Bauklassen heute Preise gezahlt, die den Vorkriegswerten angenähert sind … Der Ausbau des Schnellbahnnetzes hat den Wert bisher vernachlässigter Gegenden günstig beeinflußt.« Die in Form von teuren Untergrundbahnen gehaltenen Schnellbahnbauten Berlins gehen zu langsam vorwärts, als daß sie durch eiliges Aufschließen billigen Neulandes das Anschwellen der Bodenpreise verhindern könnten. Im Gegenteil, sie beschleunigen es.

Wie im vorigen Kapitel geschildert wurde, haben die großen Verluste, welche die teuren Untergrundbahnen der Berliner Schnellbahnverwaltung bringen, ihr Gegenstück im Steigen der Bodenwerte: die Besitzer von Geländen, die durch die unwirtschaftlichen Untergrundbahnen bedient werden, können die Verluste der Steuerzahler in Form höherer Bodenwerte einkassieren. Selbst in den Vororten wie Dahlem und Nikolassee, das nur aus der Elektrifizierung der Stadtbahn Vorteile zog, waren schon 1928 die Bodenpreise von 1914 nicht nur erreicht, sondern überschritten. Der Berliner Einheitstarif belastet auch jeden, der nur ganz kurze Strecken fährt, mit einem beträchtlichen Geldopfer. Dieses Opfer sollte denen zugute kommen, die an einer der langen Außenstrecken zur Miete wohnen oder sich ein kleines Haus erwerben wollen; aber was ihnen zugute kommen sollte, wird ihnen von den Grundbesitzern über Bodenpreise, Mieten und Bodenrenten wieder abgenommen.

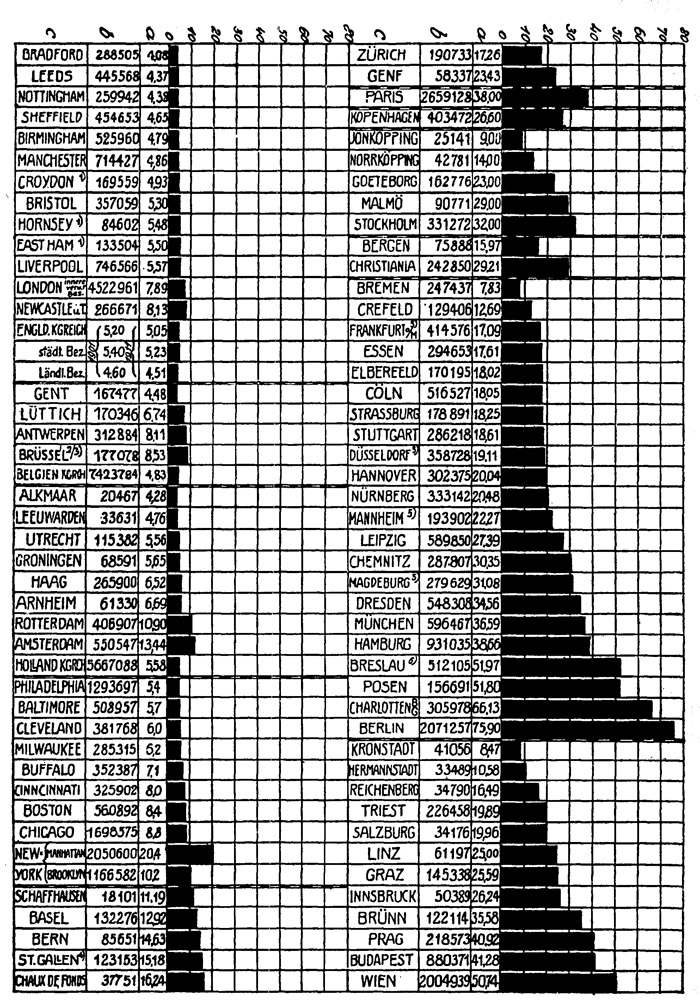

»Die Wohnweise der Völker in der Gegenwart«

(nach dem unentbehrlichen »Handbuch des Wohnungswesens« von Rudolf Eberstadt, Jena 1920.

Die schwarzen Blöcke zeigen die Anzahl der Menschen die in den verschiedenen Städten in ein Gebäude zusammengedrängt werden. Berlin hielt mit 75,9 den Weltrekord,

a = Behausungsziffer;

b = Einwohnerzahl der jeweils unter c genannten Stadt.

*) Vorort in Groß-London.

2) Innenstadt ohne Anschlußgemeinden.

3) Außengemeinden 6,78 bis 9,72.

4) Siedlungsbereich.

5) Während der Zählperiode 1905 bis 1910 Eingemeindungen größerer Außenbezirke.

6) Behausungsziffer von 1905

Vor dem Krieg hofften gemeinnützig denkende deutsche Oberbürgermeister, wie z. B. der berühmte Frankfurter Adickes, das Aufblähen der Bodenpreise, zu dem unser Hypothekensystem einlädt, durch umfassende städtische Bodenkäufe eindämmen zu können. Nach den sorgfältigen Untersuchungen eines der besten Sachkenner, Karl von Mangoldts, hatte diese städtische Bodenpolitik das entgegengesetzte Ergebnis: sie beschleunigte die Steigerung der Bodenpreise, statt sie zu hemmen. Die vielumstrittene Bodenpolitik der Stadt Berlin ist von ähnlich guten Absichten und von der großen Arbeitskraft des Berliner Stadtrats Paul Busch getragen worden. Sie griff in der entscheidenden Zeit nach der Inflation entschlossen zu, als der Wert der unbebauten Grundstücke auf ein Fünftel des Vorkriegswertes gesunken war. Das erstaunliche Ergebnis war, daß die Stadt Berlin seit Dezember 1924 3705 ha zum Preise von 79,7 Millionen Mark innerhalb des Berliner Weichbildes (also zu einem Durchschnittspreis von 2,15 Mark für den Quadratmeter) erworben hat. Von diesen 79 Millionen Mark wurden 40 Millionen aus Anleihen und das noch zu zahlende Restkaufgeld durch Hypotheken gedeckt, die bei Fälligkeit durch Grundstücksverkäufe flüssig gemacht werden müssen. Zu diesen seit 1924 gemachten Ankäufen kommen noch die großen Landbestände aus früherer Zeit, so daß die Stadt Berlin einschließlich ihrer Dauerwälder, Rieselgüter, Parkanlagen, Spielplätze, Kleingärten, Friedhöfe, Anstalten und Baulichkeiten aller Art 31 411 ha (also mehr als ein Drittel des eigenen Weichbildes) innerhalb ihrer Grenzen besitzt und weitere 28 256 ha außerhalb des Weichbildes. In der Denkschrift »Zeitgemäße Grundstückspolitik der Stadt Berlin« (Oktober 1929), worin Stadtrat Busch diese städtische Grundstückspolitik gegen die Angriffe ihrer Gegner verteidigt, berichtet er mit Genugtuung: »Man darf nicht vergessen, daß die Preise für unbebauten Grund und Boden sich in etwa 4 Jahren von etwa 20 bis 25 v. H. der Friedenspreise auf 40 bis 50 v. H. derselben erhöht haben, also mindestens 100 v. H. gestiegen sind.«

Man darf ebensowenig vergessen, daß durch die städtischen Landkäufe ein » Hausse-Moment« in den Berliner Grundstücksmarkt gekommen ist und daß jede weitere Verdoppelung des Bodenpreises, über die Stadtrat Busch sich freuen mag, auch weitere Massen der Großstadtbevölkerung vom Wohnen im Einfamilienhaus mit Garten ausschließt. Nach von Mangoldts Berechnung bringt ein Preis von 5 Mark je Quadratmeter baureifen Landes für ein kleines Einfamilienreihenhaus mit bescheidenem Garten die erträgliche Belastung von 70 Mark im Jahr. Bei einem Bodenpreis von 10 Mark oder 20 Mark für den Quadratmeter muß der Bewohner des Einfamilienhauses eine jährliche Bodenrente von 140 und 280 Mark aufbringen; bei einem Bodenpreis von 40 Mark beträgt die jährliche Belastung des Kleinhauses bereits 560 Mark. Daraus geht deutlich hervor, wie wichtig es für Berlin gewesen wäre, seine Bodenpreise nach dem Krieg auf der damaligen Höhe von ein Fünftel der Friedenspreise festzuhalten und zu bedenken, daß in der doppelt so großen Flachbaustadt London die Bodenpreise auch vor dem Krieg nur ein Zehntel bis ein Achtel der Berliner Friedenspreise erreichten.

Die von Stadtrat Busch erwähnte Verdoppelung des Bodenpreise im nachkrieglichen Berlin muß also jedem, der auf ein Kleinhaus mit Garten hofft, weniger willkommen sein als den Freunden der Vorkriegsverhältnisse und den auf ihrem vorkriegszeitlichen Geländebesitz festliegenden Berliner Banken. Aber diese Aufwärtsbewegung des Grundstücksmarktes wird bald den Klagen abhelfen – wie sie etwa bei der Generalversammlung der Tempelhofer-Feld-Aktiengesellschaft 1929 laut wurden –: der Börsenkurs der Bodenaktien entspreche nur einem Geländewert von 15 Mark für den Quadratmeter, während er noch mit 55 Mark zu Buch stehe. Der Direktor der Gesellschaft konnte mit Zuversicht antworten, »man werde den Rest des Geländes behalten bis zu dem Zeitpunkt, wo es möglich sein wird, es zu einem höheren Preis als dem Buchwert abzustoßen. Auch diese Zeit müsse einmal wiederkommen« (»Berliner Börsen-Zeitung«, 18. Dezember 1929).

In Amerika begehen die Städte den Fehler, so gut wie nie Boden auf Vorrat zu kaufen. Ein aus Amerika kommender Beurteiler des riesigen Grundbesitzes der Stadt Berlin wirft sofort die Frage auf: »Wie kann die Stadt es sich leisten, durch den Ankauf so großer Gebiete die darauf entfallenden Bodenwertsteuern zu verlieren?« Die Antwort kann nur lauten: die Grundwertsteuer ist noch immer so verhältnismäßig gering oder ihre Einschätzung so übermäßig nachsichtig, daß der städtische Steuerverlust für geringer gilt als der Gewinn aus der Wertsteigerung des auf Vorrat gekauften städtischen Bodens. In amerikanischen Städten mußte unbebaut liegender Boden, schon bei den niedrigeren Zinssätzen der Vorkriegszeit, seinen Wert in ungefähr sieben Jahren verdoppeln (heute viel schneller), wenn gerade die Zinsen und Zinseszinsen der Kaufsumme und die auflaufenden Bodensteuern gedeckt werden sollten. Bei uns sind die Grundwertsteuern so viel geringer, daß die Stadt Berlin als Bodenspekulantin auch bei viel langsamerem Steigen der Bodenpreise noch einen Gewinn machen kann. Andererseits können aber auch die kapitalkräftigen Gesellschaften, die großen Bodenbesitz aus der Vorkriegszeit geerbt und während der Inflation abgeschrieben haben, ohne allzu großen Steuerverlust geduldig der Zukunft harren und diesen Bodenschatz als einen unübertrefflichen und verschwiegenen Spartopf behandeln. Denn wenn Berlin wirklich auf neun Millionen Einwohner wachsen und der Schnellbahnbau nur im langsamen Untergrundbahntempo fortschreiten sollte, dann in der Tat »muß auch die Zeit wiederkommen«, in der die Bodenpreise nicht nur ebenso hoch, sondern sehr viel höher sind als die Vorkriegspreise.

Gleichzeitig steigern sich die Mieten über die Vorkriegspreise hinauf zu der Höhe, die den heutigen gesteigerten Baukosten entspricht. Die Baukosten sind heute um 77,5 v. H. höher als vor dem Krieg. Zwar hat der erfahrene Berliner Bodenhändler und Bauunternehmer Heinrich Mendelssohn darauf aufmerksam gemacht, daß vor dem Krieg sehr unwirtschaftlich gebaut wurde und daß heute unter dem System des Großbaues auf einheitlichen umfassenden Baustellen und bei Masseneinkäufen der Baustoffe große Ersparnisse gemacht werden und infolgedessen nur mit einer Verteuerung um 50 v. H. (statt 77,5 v. H.) über Vorkriegspreise gerechnet werden muß. Aber diese Ersparnisse kommen dem schließlichen Bewohner der Neubauten nicht zugute. Je mehr sie aber dem Bodenbesitzer zugute kommen, desto früher

wird die Rückkehr der Vorkriegsverhältnisse, d. h. der »freien Wirtschaft« lohnend und desto eher kann auf das Wiedererwachen des altüberlieferten Berliner Bau- und Bodenschwindels in großartig gesteigertem Maßstab gerechnet werden. Im Landtag dringt die Deutschnationale Volks-Partei schon jetzt auf »restlose Beseitigung der Wohnungs-Zwangswirtschaft, die der Wirtschaft großen Schaden zugefügt habe« (Abgeordneter Howe, 1. Februar 1930).

Unter diesen Verhältnissen ist mit Berlins Rückkehr zum Flachbau oder gar zum Einfamilienhaus nach Altberliner, angelsächsischem oder Bremer Vorbild nicht zu rechnen. Der Kampf, den die Wohnungsreformer seit Anfang der vierziger Jahre in Berlin gekämpft haben, wird auch in Zukunft kaum zu einem siegreichen Ausgang geführt werden. Andererseits ist die Notwendigkeit der Rückkehr zum Kleinhaus heute sehr viel geringer als vor einem halben Jahrhundert oder auch noch vor dem Krieg. Der Flachbau und das Kleinhaus sind in erster Linie erforderlich für ein kinder- und zukunftsreiches Land. Während kinderlose oder selbst kinderarme Familien sich oft in hohen Häusern in möglichster Nähe der großstädtischen Vergnügungsstätten sehr wohl fühlen, brauchen namentlich Kinder zu ihrem Gedeihen nicht nur Sonne, sondern auch Bodennähe und Hausgärten. Die Kasernierung der Bevölkerung und die kinderfeindlichen Wohnverhältnisse Berlins, welche der preußische Staat in jahrhundertelanger Arbeit für Berlin durchzusetzen vermochte, entsprechen also ganz der Notlage und der Kinderlosigkeit der Nachkriegszeit.

Nachdem in Deutschland vor dem Krieg auf das Einkindersystem Frankreichs mit Verachtung herabgeblickt und gern von » Dekadenz« geredet wurde, stellte Oberbürgermeister Böß in seinem Buch »Berlin von heute« 1929 fest, daß von 9 der größten Städte der Welt ein Geburtenüberschuß nur in Berlin fehlt. Während in Flachbaustädten wie London und Chicago und sogar in New York (das neben seinen scheußlich verbauten älteren Teilen weite Außengebiete mit normalen und übernormalen Wohnverhältnissen aufweist) der Geburtenüberschuß der Jahre 1921 bis 1925 7 bis 10 vom Tausend betrug und während selbst die Mietskasernenstädte Paris noch einen Geburtenüberschuß von 0,5 und Wien sogar von 0,7 hatten, gab es in Berlin ein Geburten minus von 0,8. »Berlin ist von den aufgezählten Weltstädten (London, New York, Chicago, Paris, Wien, Rom, Kopenhagen) die einzige mit einem Sterbeüberschuß. Selbst Paris, die Hauptstadt des Landes mit dem stärksten Geburtenrückgang, und Wien haben keinen Sterbeüberschuß, sondern einen geringen Geburtenüberschuß … Der Mangel an neuen Wohnungen, die Unzulänglichkeit der Altwohnungen, die Arbeitslosigkeit, die schlechte Ernährung sind vor allem schuld daran, daß Berlin die einzige Großstadt ohne Geburtenüberschuß ist« (Gustav Böß).

Nach der niedrigsten Schätzung (von Dr. Engelsmann, Kiel) beträgt die Zahl der Abtreibungen in Deutschland täglich 2000. Andere Schätzungen bringen die Zahl auf täglich fast 3000. Professor Muckermann vom Berliner Kaiser-Wilhelm-Institut meint: »Solange man Geschichte kennt, hat niemals ein Volk in dem Maße Kindermord verübt, wie es das deutsche Volk an seinen ungeborenen Kindern vollbringt.« Die italienische Zeitung »Stampa« bemerkte dazu: »Deutschland erlebt seine schwerste Niederlage erst jetzt. Seit dem Frieden hat es durch die gewaltsame Unterbrechung der Geburten mehr Männer verloren als in den schrecklichen Jahren des Weltkrieges!« Eine der mächtigsten Ursachen dieses Verlustes ist nicht so sehr die allgemeine Armut (denn sonst wären die gewaltig steigenden Ausgaben für Tabak und Bier nicht möglich), sondern der z. T. willkürlich durch schlechte Aufschließungs- und Verkehrspolitik verschuldete Mangel an Wohnraum. Dieser Mangel vor allem verursacht auch das rasche Zunehmen der sogenannten Wohnverbrechen: Unzucht, Kuppelei, Notzucht, Blutschande und Ehebruch sowie der Geschlechtskrankheiten namentlich unter Kindern.

Der Anfang des Artikels 155 der Reichsverfassung lautet: »Die Verteilung und Nutzung des Bodens wird von Staats wegen in einer Weise überwacht, die Mißbrauch verhütet und dem Ziele zustrebt, jedem Deutschen eine gesunde Wohnung und allen deutschen Familien, besonders den kinderreichen, eine ihren Bedürfnissen entsprechende Wohn- und Wirtschaftsstätte zu sichern.« Doch findet sich im Reichstag, trotz des Drängens des verdienstvollen Adolf Damaschke und seines »Bundes der Bodenreformer«, wenig Stimmung für die Verwirklichung des verfassungsmäßigen Versprechens. Das erforderliche »Heimstättengesetz« ist zwar wiederholt zugesagt, aber nie wirklich eingebracht worden. Die zögernden Politiker können sich darauf berufen, daß nach den Feststellungen des Statistischen Reichsamtes kein Land Europas, nicht einmal Frankreich, seit dem Weltkrieg einen so starken Geburtenrückgang wie Deutschland aufweist und daß deshalb der Kampf um das Kleinhaus, die Wohnheimstätte und den Flachbau in Deutschland endlich weniger wichtig geworden ist als vor dem Krieg. Aber diese Berufung übersieht eine wichtige Tatsache: solange nicht ein Heimstättengesetz in ganz großem Umfang und im ganzen Reich in Wirkung tritt, wird die Berliner Wohnungsnot zu immer neuen Höhen steigen, allerdings nicht durch Geburtenüberschüsse seiner aussterbenden Bevölkerung, also nicht durch eigene Schuld, aber durch den wachsenden Zustrom heimstättenloser Familien aus dem ganzen Reich.

Die Überbelegung der Berliner Wohnungen, unter der namentlich die Hälfte der noch nachweisbaren 35 699 kinderreichen Familien leidet, hat sich allerdings seit dem Weltkrieg etwas vermindert. Die furchtbare Zahl, mit welcher der vom Verfasser dieses Buches begründete »Propaganda-Ausschuß für Groß-Berlin« (Dernburg, Südekum, Muthesius, Edv. Lehmann, Kuczynski, Weisbach, Francke) die Kämpfe um das Wirken des Zweckverbandes erfüllte: »In Groß-Berlin wohnen 600 000 Menschen in Wohnungen, in denen jedes Zimmer mit 5 oder mehr Personen belegt ist«, ist heute wahrscheinlich geringer geworden. Trotzdem sind die Verhältnisse heute eher schlimmer als besser. Denn infolge der abnehmenden Kinderzahl und der wirtschaftlichen Notlage gibt es heute mehr familienfremde Einmieter in den Wohnungen als vor dem Krieg. Der Familienzusammenhang und der Familienfrieden sowie die Gesundheit der Kinder ist durch die zahlreichen Einmieter und Schlafstellengänger mehr gefährdet als vor dem Krieg.

Dazu haben sich die Wohnungsverhältnisse dadurch wesentlich verschlechtert, daß die Altwohnungen, die seit Ausbruch des Krieges heruntergewohnt und abbruchreif wurden, nicht ersetzt werden können. Nach den weitgehendsten Abzügen errechnet der Berliner Stadtbaurat Martin Wagner den »objektiven Fehlbetrag« in Berlin auf rund 200 000 Wohnungen. Schon 1928 mußten rund 32 000 neu zuziehenden Familien Wohnungsberechtigungsscheine erteilt werden, eine Zahl, die jährlich um 5000 bis 6000 steigt. »Fernerhin werden Wohnungen verlangt von jährlich rund 40 000 neuen Ehen, von 11 600 Haushaltungen, die in Baracken und in Behelfswohnungen untergebracht sind, von 7000 Familien, die in abbruchreifen Altwohnungen leben, und von 36 000 Familien, die in Wohnungen leben, die in den nächsten zehn Jahren unter allen Umständen abgebrochen werden müssen … Um den Fehlbedarf und den jährlich neu hinzutretenden Bedarf auszugleichen, müßten jährlich 70 000 Wohnungen gebaut werden, um in zehn Jahren die Berliner Wohnungsnot zu beseitigen. Trotzdem sollen nach den laufenden Beschlüssen jährlich nur 25 000 Wohnungen gebaut werden, von denen meistens nur etwa 20 000 wirklich gebaut worden sind.«

Trotz dieser furchtbaren Berliner Wohnungsnot »nimmt der preußische Staat der Stadt Berlin jährlich die Mittel für 12 000 bis 15 000 Wohnungen von ihrem Hauszinssteueraufkommen fort und führt sie der Provinz zu«. So äußerte sich Stadtbaurat Wagner, der als erster – schon im Jahre 1916 – die Hauszinssteuer forderte, die damals von Doktor Luther als Generalsekretär des deutschen Städtetages bekämpft und vom selben Doktor Luther erst als Reichskanzler angenommen und zum Rettungsanker der Staatsfinanzen gemacht, das heißt um über die Hälfte ihres Ertrages dem doch so furchtbar dringenden Wohnungsbau entfremdet worden ist. Dr. Wagner fuhr fort: »Mit Berliner Mitteln in der Provinz jährlich 12 000 bis 15 000 Wohnungen mehr bauen und gleichzeitig die Provinz in ihrer Wohnungsnot noch dadurch entlasten, daß 35 000 Wohnungsuchende jährlich nach Berlin ziehen, ist eine Wohnungspolitik, die dem Herrn Minister den Beifall der Provinz einbringen muß, der Stadt Berlin aber ein jährliches Defizit von 45 000 Wohnungen verschafft.«

Diese Verschärfung der Berliner Wohnungsnot durch den preußischen Staat ist um so ungerechter und geradezu empörend, als trotz des erschreckenden Rückganges der Berliner Geburten (nach den Mitteilungen des preußischen Statistischen Landesamtes) in Berlin noch 35 699 kinderreiche Familien wohnen und fast die Hälfte davon (48,6 v. H.) in überbelegten Wohnungen hausen muß. Diesen kinderreichen Familien wenigstens und überhaupt jeder Familie, die noch heute in unserer Zeit wachsender Vorliebe für die Mietskaserne bereit und gewillt ist, im Kleinhaus mit Garten zu wohnen, müßte unter allen Umständen die Möglichkeit der Übersiedlung in die Gartenstadt geschaffen werden.

Das kleine Groß-Berlin.

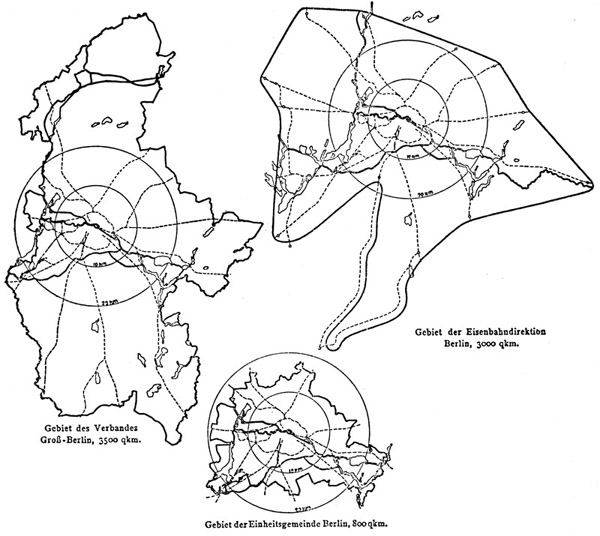

Der unterste dieser drei Pläne (zusammengestellt von Professor R. Heiligenthal) zeigt das Gebiet der 1920 endlich begründeten Einheitsgemeinde, das mit 87 000 ha zwar etwa vierzehnmal so groß ist wie die künstlich klein gehaltene Stadt Berlin der Vorkriegszeit (6300 ha = 63 qkm), das aber nur ein Viertel des 1912 bis 1920 bestehenden Großberliner Zweckverbandes oder der Eisenbahndirektion Berlin umfaßt. Die aus dieser willkürlichen Verkleinerung entstehenden Schäden sind auf Seite 338 f. angedeutet (vgl. auch Seite 190).

Hier muß nachdrücklich auf die Baupolitik Stockholms hingewiesen werden, die fast genau das Programm verwirklicht, das auch die Berliner Bauordnung von 1925 aufgestellt hat, indem sie 27 v. H. des künftigen Berliner Bevölkerungszuwachses im Flachbau unterbringen will. Stockholm (das infolge seiner insularen Beschränktheit ursprünglich seine Bevölkerung in fast ebenso furchtbare Mietskasernen zusammendrängte, wie Berlin es infolge der furchtbaren geistigen Beschränktheit seiner Bürokratie tat) hat seit kurz vor dem Weltkrieg 28 v. H. seines raschen Bevölkerungszuwachses in Kleinhaussiedlungen, ja sogar in freistehenden Einzel- und Doppelhäusern untergebracht. Diese Kleinsthäuser liegen innerhalb der wirtschaftlichen Möglichkeiten Berlins. Die Kleinstwohnung, die in diesen Stockholmer Typenhäusern aus einem zwanzig Quadratmeter großen Zimmer und einer zwölfeinhalb Quadratmeter großen Küche besteht, verursacht dort dem Bewohner alles in allem anfangs 985, später 862 Mark jährliche Unkosten einschließlich der Amortisation. Der Bewohner braucht keine Mieterhöhungen und nicht wie in Berlin »Lockerung der Zwangswirtschaft« zu fürchten. Er wird sofort zum Besitzer eines auf Erbpachtgelände (sechzig Jahre) stehenden Hauses mit Garten, während die nackte Miete für eine nur sechsundzwanzig Quadratmeter umfassende Kleinstwohnung in der Stockholmer Mietskaserne 974 Mark kostet. Das sind Zahlen, die mit Berliner Verhältnissen sehr wohl vergleichbar sind. Diese kleinsten Einfamilienhäuser haben, anders als die Kasernenwohnungen in Stockholm oder Berlin, neben Stube und Küche noch einen voll ausnutzbaren Keller und (für den Fall des erhofften »sozialwirtschaftlichen Aufstiegs« des Arbeiters) die Möglichkeit des Einbaues von zwei weiteren Zimmern im Dachgeschoß. Übrigens stehen die Häuser in ihren Gärten frei, so daß bei weiterem Aufstieg sogar Anbauten denkbar sind. Würden nicht viele der Familien, die heute in Berlin vergeblich mehr als 100 000 der fehlenden Kleinstwohnungen suchen, begierig nach solchen Wohnungen greifen, wenn ihre Bereitstellung in Berlin ebenso weitwichtig organisiert würde wie in Stockholm? Nur um eine Frage der Organisation handelt es sich hier, nicht um die Frage, ob etwa das schwedische Holzhaus auch dem anspruchsvolleren Berliner Arbeiter schmackhaft gemacht werden oder ob der deutsche Wald genug Holz liefern kann oder ob ein Volk, das Milliarden für seinen ausländischen Tabak ausgibt, etwa im Kampf gegen die Wohnungsnot auch Millionen für vielleicht ebenso unentbehrliches ausländisches Holz ausgeben darf. Nicht Holzhaus oder Steinhaus heißt hier die Frage; auch Plattenhäuser oder Häuser aus dem billigen neuen Schlackenpreßbeton eignen sich zur Organisation der vernunftgemäßen »Fließarbeit«, die der Berliner Stadtbaurat Wagner mit Recht immer wieder unserem noch recht altertümlich arbeitenden Baugewerbe empfiehlt und die auch die Ausnutzung der toten Wintermonate für den dringenden Wohnungsbau ermöglichen kann.

Berlin hat 1930 in seiner Geldnot angefangen, seine Gasaktien zu verpfänden, vielleicht sogar seine Elektrizitätswerke zu verkaufen. Auch von großen Bodenverkäufen wird gesprochen. Wenn Berlin so zur Bodenspekulation gezwungen wird, darf wenigstens der für Heimstätten erforderliche Boden nicht in Mitleidenschaft gezogen, das wichtigste Lebenselement des gesunden Arbeiters nicht wieder verteuert, geschmälert und Berlin weiter versteinert werden.

Aber Berlin ist auch nach der Revolution ebenso fern der vernunftgemäßen Organisation seines wichtigsten Wohnbedürfnisses, wie der Reichstag dem Erlaß des versprochenen und dringend erforderlichen Heimstättengesetzes fern bleibt und wie das preußische Wohlfahrtsministerium, dem über Berlin (infolge alter hohenzollerischer Anmaßungen) höhere Aufsichtsrechte, d. h. höhere Aufsichtspflichten als über irgendeine andere Stadt zustehen, weit davon entfernt ist, im Sinne der wohnungspolitischen Wohlfahrt Berlins davon Gebrauch zu machen. Es scheint, als ob derartige notwendige soziale Schritte nur während einer Revolution erzwungen werden können. Während und kurz nach der Revolution wurde den kleinen Siedlern auch innerhalb der Grenzen des heutigen Berlin Land angeboten. Heute dagegen müssen die landhungrigen Berliner Kleinsiedler wieder genau wie vor dem Krieg zu Zehntausenden das Stadtgebiet verlassen, um dicht außerhalb seiner Grenzen die ersehnte Heimstätte zu finden, die ihnen der wortbrüchige Reichstag, das faule Wohlfahrtsministerium und das ebenso faule Berlin versagen. Dieser Heimstätte zuliebe sind diese entschlossenen Siedler zu täglichen stundenlangen Fahrten von und zu ihrer Berliner Arbeitsstätte bereit. Aber der Stadt Berlin ist mit dieser Flucht nicht gedient. So wurde die Anklage berechtigt, die der Berliner Stadtbaurat Martin Wagner noch Anfang 1930 aussprechen mußte:

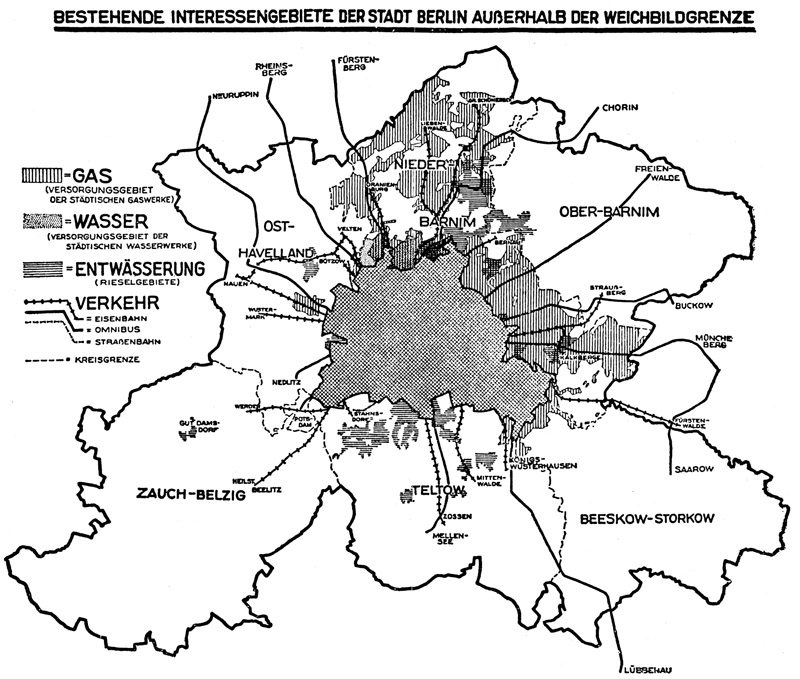

Die widernatürlichen Beschränkungen des Berliner Weichbildes. Dieser Plan zeigt den Landesplanungsverband der Provinz Brandenburg, der die hauptbeteiligte Stadt Berlin (kreuzweise schraffiertes Gebiet) bewußt ausgeschaltet hat, obgleich sie im stärksten Maß städtebaulicher Versorgungskörper für die sechs umliegenden Landkreise und für die Stadt Potsdam ist.

(Nach »Der Städtebaugesetzentwurf und der Berliner Städtebau« von Dr.-Ing. Martin Wagner, Berlin, 1930.)

»Der Hunger nach der eigenen Scholle und dem eigenen Heim ist in der Reichshauptstadt von jeher unterschätzt und von der Boden- und Bauspekulation der Vorkriegszeit sogar planmäßig und bewußt unterdrückt worden. Während des Krieges und nach dem Krieg schien es eine Zeitlang, als ob das Einfamilienhaus neben dem großen Mietshaus eine Daseinsberechtigung finden sollte. Ein kurzes Aufflammen des Eigenheimbaues kam aber ebenso schnell wieder zum Erlöschen. Die Stadt Berlin brachte dieser Eigenheimbewegung von sich aus keine Förderung entgegen. Zwar wurde das Bauland in großen Flächen vom Hochbau auf den Flachbau herabgezont, zwar kaufte die Stadt Berlin eine ganze Reihe von Rittergütern, die sich für eine Erschließung zu Eigenheimsiedlungen hervorragend eignen. Darüber hinaus aber geschah wenig, was das Eigenheim planmäßig zu fördern geeignet gewesen wäre. Weder wurde die Frage der Aufbringung der Anliegerbeiträge durch die Gründung einer Genossenschaftskasse gelöst, noch wurde eine Bausparkasse geschaffen, noch eine Siedlungsgesellschaft gegründet, die das Eigenheim auf städtischem Boden pflegte. Man überließ den Bedarf nach Eigenheimen zu decken der privaten Terrainspekulation und muß es nun erleben, daß sicherlich nicht die schlechtesten Bürger der Stadt Berlin den Rücken kehren und ihr erspartes Kapital und ihre Steuern den Landgemeinden zuführen. Um welche Summen es sich hierbei handelt, das mag man daraus ersehen, daß die kürzlich verkauften 9465 Parzellen einen Rohlandpreis von mindestens 30 Millionen Mark umfassen. Wenn die Grundstücksankäufe der Stadt Berlin einen Sinn haben sollen, dann könnte es nur der sein, diese dem Flachbau zugedachten Gelände innerhalb des Weichbildes der Stadt Berlin zur Erschließung zu bringen, anstatt, wie das heute z. B. bei einigen Omnibuslinien der Fall ist, das Gelände der Terrainspekulation außerhalb Berlins in der Erschließung zu fördern.«

In Martin Wagner ist der Stadt Berlin also endlich wieder ein einflußreicher Beamter erstanden, der die Notlage begreift und auf Anwendung der notwendigen Abhilfemittel dringt, wie es einst nach dem Krieg von 1870/71 der Berliner Oberbürgermeister Hobrecht tat (Seite 299). Die Gutgesinnten aller Parteien müssen heute zusammenwirken, daß Stadtbaurat Wagner mehr Erfolg hat als vor 50 Jahren Oberbürgermeister Hobrecht, dessen gute Absichten in der raffgierigen Zufriedenheit der Gründerjahre erstickt wurden.

Leider werden anfangs nur für wenige Zehntausende siedlungsbegieriger Berliner auf dem weiten neuzuerschließenden städtischen Land Heimstätten mit Kleinhäusern geschaffen werden müssen. Da es aber immer noch schwerfällige oder böswillige Menschen gibt, die behaupten, in Berlin sei einfach kein Platz für derartige Heimstätten vorhanden, muß auf die Berechtigung folgender Berechnung der »Bodenreformer« hingewiesen werden: »Wenn jede Berliner Familie eine Heimstätte erhielte und dazu so viel Land, wie heute der Durchschnitt einer Laubenkolonie beträgt, nämlich 400 Quadratmeter, dann brauchen wir, da Berlin rund 1 Million Familien zählt, 400 Millionen Quadratmeter Land oder 40 000 Hektar. Das Weichbild von Berlin umfaßt etwas über 87 000 Hektar. Es würde also noch nicht einmal die Hälfte des Weichbildes von Berlin in Anspruch genommen werden.« Aber leider werden nie alle oder auch nur ein Zehntel aller Berliner Familien Siedler werden. An Land fehlt es also nicht. Obendrein ist die heutige Weichbildgrenze Berlins willkürlich viel zu eng gegriffen. Ein Blick auf das Diagramm Seite 339 zeigt, daß schon lange die gemeindliche Betätigung der Stadt Berlin auf dem Gebiet der Wasser-, Gas- und Elektrizitätsversorgung, der Abwässerbeseitigung und sogar des Verkehrswesens weit über die gegenwärtigen politischen Grenzen der Stadt hinausreicht.