|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Ich habe heute die alten Deutschen Farben angenommen und Mich und Mein Volk unter das ehrwürdige Banner des Deutschen Reiches gestellt. Preußen geht fortan in Deutschland auf.

Aus Friedrich Wilhelms IV. Aufruf »An mein Volk und die Deutsche Nation« vom 21. März 1848

Wer hat selbst das geringe Maß freien Staatslebens, das in Preußen unter Friedrich Wilhelm III. aus den Zeiten Steins übriggeblieben, vollends vernichtet, und alle Staatsstellen mit conservativen, ultraconservativen, oder, was gleich ist, reactionären Kreaturen besetzt, welche jede freie Regung des Geistes anfeindeten, hemmten und unterdrückten? – Sie!

Aus einer Antwort auf Friedrich Wilhelms IV. Aufruf, die von den Revolutionären als Flugblatt verteilt wurde.

Berlin hatte 450 000 Einwohner, als sein Polizeipräsident die seit zwanzig Jahren dringend wiederholten Forderungen einsichtiger Sozialpolitiker in den Wind schlug und den kühnen Bebauungsplan (d. h. hier Straßenplan) aufzustellen begann, der unabsehbare grüne Flächen der Umgebung Berlins für den Bau dichtgepackter großer Mietskasernen mit je zwei bis sechs schlecht beleuchteten Hinterhöfen amtlich herrichtete und vier Millionen künftiger Berliner zum Wohnen in Behausungen verdammte, wie sie sich weder der dümmste Teufel noch der fleißigste Berliner Geheimrat oder Bodenspekulant übler auszudenken vermochte.

Gegenüberstellungen wie auf den Seiten 208-211 zeigen dem politisch Unbefangenen und auch dem baulichen Laien, was der Berliner Polizeipräsident und seine Geheimräte angerichtet haben und was aus Berlin hätte werden können, wenn es etwas früher von den weniger geheimrätlichen, aber den Bedürfnissen unseres praktischen Lebens näherstehenden Wählerschaften aufgebaut worden wäre, die nach dem »Umsturz« von 1918 die Mehrheit im preußischen und Großberliner Parlament gewannen. Das dicht verbaute Schöneberg und das viel luftiger gebaute Britz (Seite 211), die Tempelhofer Mietskasernen und die Tempelhofer Gartenstadt sind auf genau gleichartigen offenen Feldern erstanden. Nur der Unbelehrbare wird behaupten, daß die viel zu dichte, unschöne und ungesunde Bebauung, unter der fast das ganze Berlin der Vorkriegszeit leidet, notwendig, gemeinnützig oder »gottgewollt« gewesen sei. Wer hat sie gewollt?

Da Friedrich Wilhelm IV. schon seit seiner politischen Anstrengung von 1848 Anwandlungen von Irrsinn hatte und 1857 wegen Gehirnerweichung entmündigt wurde, fällt der große Bebauungsplan von 1858 bis 1862 zu Lasten des Protektors der ersten »Berliner gemeinnützigen Baugesellschaft«, d. h. also Wilhelms I. und seiner von Vater und Bruder übernommenen Beamtenschaft, die mächtiger war als der König und deren folgenschwerstes Unternehmen dieser Bebauungsplan darstellt.

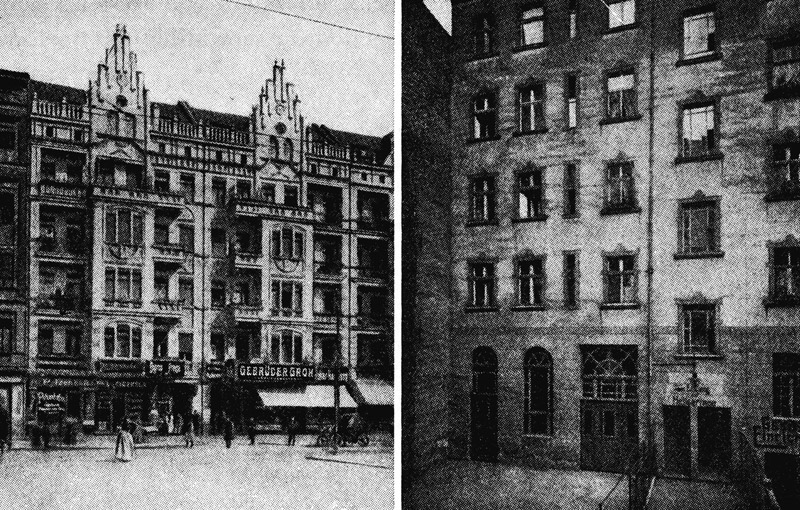

Straßenansicht

Dritter Hof

Eine Berliner Mietskaserne mit drei Hinterhöfen (Schönhauser Allee 62 B). Typisches Beispiel der schlechten Bodenaufteilung, die der polizeiliche Bebauungsplan (Seite 199) mit seinen zwischen breiten Straßen liegenden, tiefen Blocks und mit seinem Mangel an schmalen, für Kleinhäuser geeigneten Wohnstraßen erzwungen hat. Diese Höfe zeigen bereits die Verbesserungen der Bauordnung von 1887. Vorher waren Höfe von 5,1 m im Geviert erlaubt. Es gibt in Berlin Häuser mit 5 bis 7 Hinterhöfen

Dieser Bebauungsplan Wilhelms I. ist so ungeheuerlich, daß es sich lohnt, über sein Entstehen die Zeugnisse von Zeitgenossen zu sammeln wie Aussagen über ein großes unbegreifliches Naturereignis. Ein solches Zeugnis stammt von Professor K. E. O. Fritsch, dem Begründer der ältesten in Berlin erscheinenden Bauzeitung, der einen zuverlässigen Überblick über die Personen und Verhältnisse der kritischen Jahre gehabt hat. Kurz vor seinem Tode schrieb er: »Als sich in den fünfziger Jahren des 19. Jahrhunderts die Bautätigkeit in den Außenbezirken Berlins zu regen begann, kam man zu der Einsicht, daß man sich mit Teilbebauungsplänen nicht länger genügen lassen könne, sondern daß es zweckmäßiger sei, nunmehr einen einheitlichen Bebauungsplan für das gesamte Weichbild der Stadt aufzustellen. Wie es scheint, ist dieser Gedanke im Schoß der Staatsbehörden entstanden, die es als ihre Obliegenheit betrachteten, ihn zu verwirklichen. Der Weg, den man zu diesem Zweck einschlug, ist allerdings für die damaligen Verhältnisse Preußens charakteristisch. In Österreich, wo etwa gleichzeitig (1857) die durch Auflassung der alten Festungswerke ermöglichte Stadterweiterung Wiens in Frage kam, war man darauf bedacht, zunächst Ideen für die Aufstellung eines neuen Planes zu sammeln, indem man zu diesem Zweck einen öffentlichen Wettbewerb ausschrieb. Ein Weg, der seither schon öfters gewählt worden ist und noch heute als der beste gilt. In dem damaligen Preußen würde die Staatsbehörde geglaubt haben, durch ein derartiges Vorgehen sich ein Armutszeugnis auszustellen. Von seiten der höchsten Instanz wurde der zuständigen Behörde, dem Berliner Polizeipräsidium, daher einfach der Auftrag zur Aufstellung eines Bebauungsplanes erteilt, und hier wurde dieser Auftrag wie jeder andere als »Nummer« erledigt; nur daß diese Erledigung nicht im gewöhnlichen Geschäftsgang geschah, sondern daß man für diesen Zweck einen befähigten jüngeren Baubeamten, den Baumeister James Hobrecht, engagierte. Ein Verfahren, dem es etwa entsprochen hätte, wenn man z. B. die Ausarbeitung des Deutschen Bürgerlichen Gesetzbuches einem jungen Assessor gegen zwei Taler Diäten übertragen hätte.« Soweit Professor Fritsch.

Siedlung der »Gehag« (Flachdachhäuser rechts) und der »Gagfah« (Steildachhäuser links) in Zehlendorf, 1925-28

Wie nachhaltig die Überlieferung und Beschränkung der preußischen Beamtenschaft wirkt und wie sehr ihre Mitglieder sich noch heute mit ihren Kollegen aus der Reaktionszeit lange vor dem Weltkrieg verkettet fühlen, wurde heiter bewiesen durch die Rundfunkzensur des Jahres 1929, welche die eben als Zitat angeführten Worte des alten Professors Fritsch aus dem Werbevortrag einer Berliner Gartenvorstadt strich. Der polizeiliche Bebauungsplan war und blieb der Feind und der Tod der Berliner Gartenstädte. Er duldete nur Mietskasernen.

Es waren keine bösen Absichten, sondern wirklich nur »untergeordnete, mehr oder weniger selbstsüchtige Zwecke« (vgl. oben S. 206), welche die preußische Regierung bei diesem ihrem größten Schildbürgerstreich verfolgte. Sie fand sich in den Anmaßungen ihrer eigenen Paragraphennetze gefangen, und die kleinen Kniffe, durch die sie sich frei zu machen suchte, waren es, die großen und unheilbaren Schaden anrichteten.

In früheren Kapiteln ist gezeigt worden, wie schädlich und aufreizend die königliche Willkür im Berliner Städtebau oft gewirkt hat. Doch war diese Willkür oft von gutem Willen beseelt, und selbst ihre Ungeschicklichkeiten waren erträglicher als die städtebauliche Anarchie, die von der preußischen Regierung im 19. Jahrhundert heraufbeschworen wurde. In dieser Anarchie wurde planmäßiges Wollen unmöglich. Im Kampf zwischen Staat und Stadt wurde das öffentliche Wohl dem Zufall oder dem gemeinsten Vorteil des Augenblicks geopfert. Wie konnte es zu dieser Anarchie kommen?

Schöneberg, Prager Platz, Motzstraße 1900 bis 1910.

Eines der vielen hoffnungslosen westlichen Wohnviertel der Wilhelminischen und Haberland-Zeit, die in freiem Felde eng verbaut wurden, als stünden sie in einer Festung. Links »Renaissance«, im Vordergrund rechts neumodischer »Barock«

Die Regierung hatte sich ihrer angemaßten Pflicht der Stadterweiterung seit über hundert Jahren zu entziehen vermocht. Plötzlich die Kosten für den Bau der schließlich unvermeidlichen neuen Straßen tragen zu sollen, dagegen sträubte sich die Regierung um so mehr, als die Städteordnung von 1808 die staatlichen und städtischen Kassen getrennt hatte. Der Sinn dieser Städteordnung war nicht zum wenigsten, daß der Staat in der Geldnot der Napoleonischen Kriege von den unmündigen Städten verlangte: Helft euch künftig selbst! Trotzdem konnte sich die Regierung aber nicht entschließen, die zur städtebaulichen Selbsthilfe erforderlichen obrigkeitlichen Pflichten und Rechte an die Hauptstadt abzutreten. In einem Land jedoch, wo der Absolutismus die bürgerliche Selbsthilfe (und sogar die Fähigkeit selbst wohlhabender Bürger, sich ein wohnliches Haus zu verschaffen) geschwächt oder getötet hat, darf ohne öffentliche Gefahr nichts ohne Vorschriften, Verbote und Paragraphen jeder Art geregelt werden. Auf dem besonders gefährlichen Gebiet des Städtebaues muß also in Preußen das öffentliche Wohl gegen die Übergriffe der privaten Gewinngier mit besonders starken obrigkeitlichen Waffen geschützt werden. Diese städtebaulichen Waffen heißen Bauordnung und Bebauungsplan, zwei Dinge, die, wenn sie wirksam sein sollen, genauso zusammengehören wie die Patronen zum Gewehr oder das Gewehr zu den passenden Patronen.

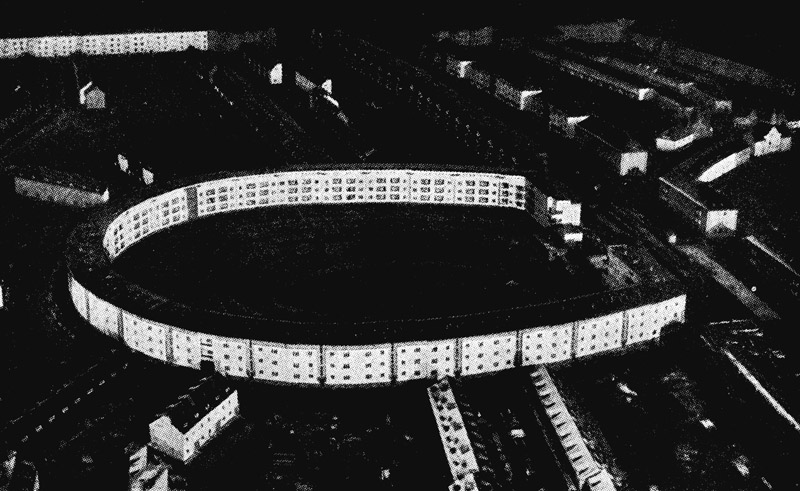

Neuzeitlicher Wohnungsbau. Gehag Siedlung Britz im Süden Berlins, 1927.

Architekten: Martin Wagner und Bruno Taut

Zum bleibenden Verhängnis für Berlin gelang es der preußischen Regierung im 19. Jahrhundert, diese Waffe wirkungslos zu machen; was zusammengehörte, warf sie auseinander. Warum? Aus reaktionärer Angst vor der Selbstverwaltung, aus dem ererbten Bedürfnis, in alles dreinzureden, kurz aus politischer Unfähigkeit. Die Regierung behielt sich das Anfertigen der Bauordnung vor. Die Aufstellung und Einzelbearbeitung der Bebauungspläne trat sie zögernd an die preußischen Städte ab, nachdem sie vorher – nicht dem Gemeinwohl, sondern den Grundbesitzern zu Gefallen – den unerhört schlechten Berliner Bebauungsplan selbst aufgestellt und zum vielnachgeahmten Muster erhoben hatte. So kamen Bauordnung und Bebauungsplan, die hier mit einem Gewehr und den dazugehörigen Patronen verglichen wurden, in die Hände von zwei verschiedenen Behörden, deren Unverträglichkeit und gegenseitiges Mißtrauen viel schlimmere Folgen hatten als die schlimmste Beamtenbestechlichkeit, die je amerikanische Städte geschädigt hat. Vorteilhaft war die Entwertung der obrigkeitlichen Schutzwaffe des Städtebaues nur für die Bodenschlächter, die mit dieser Waffe im Zaum gehalten werden sollten und die der preußische Staat durch seine schlechte städtebauliche Verfassung geradezu einlud, sich auf Kosten des öffentlichen Wohles ungestört, rücksichtslos und gesetzmäßig zu bereichern. Den Nachteil hatte die hilflose Bürgerschaft, die große Masse der Stadtbewohner, die der preußischen Fehlregiererei wehrlos ausgeliefert waren und in eine Mietskasernenhörigkeit gerieten, wie die Welt sie sonst nirgends kennt. »Der Wohnungsfeudalismus und die Mietstyrannei sind die Hauptmerkmale der Berliner Wohnungsnot«, schrieb 1872 der Direktor des Kgl. Preußischen Statistischen Büros, Geheimrat Engel.

Bauordnung und Bebauungsplan lassen sich auch mit Aufriß oder Ansicht eines Hauses und dem dazugehörigen Grundriß vergleichen; bauen kann nur, wer beides in der Hand hat. Wenn man sich aber vorstellt, daß Aufriß und Grundriß von zwei blindlings gegeneinander arbeitenden Architekten gemacht und von zwei feindlichen Maurern ausgeführt werden, dann hat man ein Bild der staatlichen Weisheit, mit der im vorkriegszeitlichen Preußen und manchmal noch später Städtebau getrieben wurde.

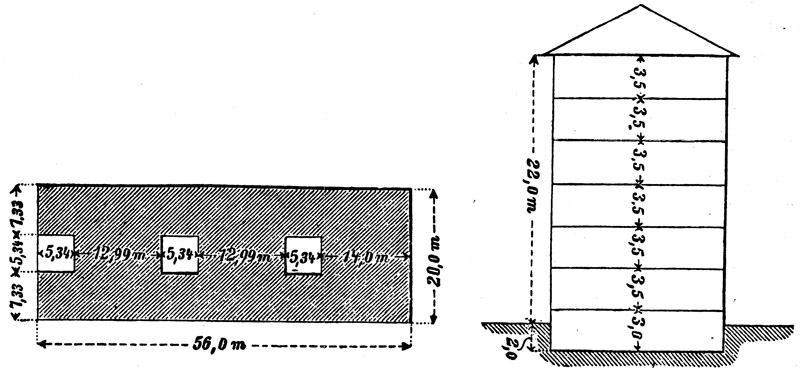

Städtebau und Bauwesen Berlins unterstanden bis 1853 der Bauordnung aus dem Jahre 1641, die ergänzt wurde durch eine Verordnung aus dem Jahre 1763 sowie durch die sich anschließenden »Spezial-Bau-Observanzen für Berlin«. (Diese drei Rechtsquellen galten auch nach 1853 noch für manche Fragen des Nachbarrechtes, z. B. für Traufrecht, Fensterrecht.) Die neue »Baupolizeiordnung für Berlin und dessen Baupolizeibezirk« von 1853 dachte fast nur an möglichste Sicherung vor Feuergefahr. Ihre sanitätspolizeilichen Vorschriften waren dürftig und unbestimmt. Dieser Feuerschutz (»Pyromanie« nannte ihn später Ernst Bruch, einer der besten Kritiker des Berliner Bebauungsplanes) war so übertrieben und stellte so kostspielige Anforderungen, daß der Bau vernunftgemäßer billiger Häuser unmöglich wurde. Dafür durfte aber an Straßen von mehr als 15 Metern Breite beliebig hoch gebaut werden; auch an Straßen von weniger als 15 Metern waren noch Gebäudehöhen von 1¼ Straßenbreite zulässig. Selbst diese ungenügende Beschränkung galt nur der Fassade. Auf den großen Hintergeländen gestattete die Regierung die berühmten Berliner Höfe; sie brauchten nur 5,3 Meter breit und 5,3 Meter tief zu sein und wurden von Hinterhäusern umgeben, die 22 Meter oder genauso hoch sein durften wie die Vorderhäuser an der Straße. Mindestens die Hälfte der Fenster dieser Häuser gingen auf die kleinen Hinterhöfe. Eine Beschränkung der ausnutzbaren Baufläche gab es nicht. Die Beziehung zwischen Straßenbreite und Haushöhe war also nur eine Art Fassadenprahlerei. Auf dem Hintergelände wäre die preußische Regierung wohl auch ganz ohne Luft- und Lichtschächte ausgekommen – gegen fensterlose Räume machte sie keine Einwendungen –, wenn sie nicht vor dem Feuer Angst gehabt hätte: Die von ihr geforderten Höfe hatten gerade die Mindestbreite, die zum Umdrehen der Feuerspritze erforderlich war. Den ein- und ausfahrenden Feuerspritzen zuliebe forderte die Bauordnung auch die teuren 5,3 Meter breiten Zufahrten; doch erlaubte sie den Fenstern der fünfgeschossigen Hinterhäuser, sich benachbarten Brandgiebeln auf 250 Zentimeter zu nähern, denn das genügte dort, wo keine Fassadenwirkung erforderlich schien, zum Durchbringen der Feuerspritze. Auf diese säuberliche kgl. preußische Manier konnten auf jedem Berliner Grundstück von 20 Metern Breite und 56 Metern Tiefe bei mäßiger Besetzung (1,5 Menschen in jedem Raum und unter Freilassung der Küchen) 325 Menschen ganz nach ihrer eigenen Fasson selig werden. Doch sorgte wenige Jahre nach Erlaß dieser Bauordnung der Berliner Polizeipräsident mit seinem neuen Bebauungsplan für Tausende von sehr viel tieferen und aufnahmefähigeren Grundstücken. Diese tüchtige Bauordnung konnte sich voll auswirken und ihren unauslöschlichen Eindruck im Leben der Hauptstadt und des Deutschen Reiches machen, denn sie blieb mit unwesentlichen Änderungen bis 1887 bestehen und wurde von vielen deutschen Städten ehrfurchtsvoll nachgeahmt.

Als sich die Regierung nach mehr denn dreißigjähriger Wirksamkeit dieser Bauordnung daranmachte, sie ein wenig zu verbessern, kämpften die Grundbesitzer wie Löwen um das »wohlerworbene Recht«, auch künftig ihren Boden so gemeinschädlich ausschlachten und entsprechend teuer in Rechnung stellen zu dürfen, wie es ihnen seit einem Menschenalter vom preußischen Staat empfohlen worden war. Im Jahre 1885 veröffentlichte deshalb der Ingenieur und Stadtverordnete Wieck die hier wiedergegebene Zeichnung und Berechnung (325 Menschen auf das Normalgrundstück!) und schrieb scheinheilig dazu: »Es mag hier gleich erwähnt werden, daß eine solche höchstmögliche Ausnutzung glücklicherweise selten ist – aber sie ist möglich und kommt vor und muß deshalb bei unserer Vergleichsberechnung zugrunde gelegt werden.«

Grundriß und Querschnitt eines typischen Berliner Hauses (mit 20 m Straßenfront und 3 Höfen von je 5,34 m im Quadrat), wie es nach der von 1853 bis 1887 geltenden, vom preußischen Staat verfaßten Berliner Bauordnung gebaut wurde. In sieben bewohnbaren Geschossen konnten (bei 1,5 bis 3 Personen in jedem Zimmer von 15 bis 30 qm und ohne Belegung der Küchen) 325 bis 650 Menschen untergebracht werden. Die beiden 56 m langen Seitenwände sind natürlich fensterlose Brandmauern. (In der Ackerstraße 132 wohnten lange über 1000 Menschen.)

Ungeklärt für Berlin ließ die vorsichtige staatliche Bauordnung von 1853 die damals gerade wichtigste Frage: wer denn bei den überall besonders dringenden Straßenbauten für das erforderliche Straßenland zahlen müsse. Nach dem preußischen Landrecht konnte eine Beschränkung des Eigentums nur durch Gesetz begründet werden. Jeder Grundbesitzer hatte das Recht, auf seinem Gelände auch dann zu bauen, wenn sein neues Haus z. B. mitten auf eine vom Polizeipräsidenten geplante, aber noch nicht durchgeführte Straße zu stehen kam. Wer den Grundbesitzern dieses Recht verkümmern wollte, mußte auch für die Schadloshaltung der bekümmerten Eigentümer sorgen. Infolge der zahlreichen Kriege, die Preußen für die Vorherrschaft seiner Mietskasernen und gegen den »Anschluß« Österreichs ans Reich führen mußte, konnten seine Herrscher erst 1875 das lebenswichtige Gesetz schaffen, das nötig war, um ein Stück Land zwecks Durchführung des städtischen Straßennetzes für unbebaubar zu erklären. Bis 1875 war darum die sparsame Regierung beim Bau neuer Berliner Straßen auf die unentgeltliche Ablassung des Straßenlandes durch die Grundbesitzer angewiesen. Sie versuchte deshalb die städtischen Grundbesitzer freundlich zu stimmen. Die Schwächen des Berliner Bebauungsplanes sind die Folgen dieses freundlich-listigen Versuches der Regierung. Waren nämlich die Grundbesitzer nicht zu kostenloser Überlassung ihres Landes geneigt, so war, wie das Ministerium des Innern 1840 feststellte, auch die Stadtgemeinde nicht verpflichtet, das Straßenland käuflich zu erwerben. Es blieb dem Polizeipräsidenten unbenommen, Straßen- und Bebauungspläne zu machen, aber er konnte der Stadtgemeinde nie die Verpflichtung auferlegen, diese Papierpläne Wirklichkeit werden zu lassen. Im Gegenteil war nach Ansicht hervorragender Rechtslehrer jener Zeit (vgl. F. A. C. Grein, Baurecht, S. 45 ff.) beim Wegnehmen von Land für Straßenzwecke immer derjenige zur Entschädigung verpflichtet, von dem die Versagung der Bauerlaubnis ausging. Die nach dem Landrecht (§ 67) erforderliche Bauerlaubnis sowie ihre Verweigerung gingen durch die Polizeibehörde vom Staat aus. Der Staat war also in erster Linie entschädigungspflichtig. Er konnte versuchen, seine Verpflichtungen auf die Gemeinden abzuwälzen, doch gab ihm die Gesetzgebung keine geeigneten Mittel dazu. Die neue preußische Verfassung von 1850 hatte sogar den besorgten Grundbesitzern ihr Recht auf freie Verfügung über ihr Grundeigentum erneut eingeschärft.

Aber die Bevölkerung Berlins wuchs immer rascher, und die vorhandenen Mietskasernen waren übervoll. Kasernen und ihre Hinterhäuser hatten die alten Gärten und die noch herübergeretteten kleineren Häuser überrannt, soweit nicht Eigenbrötler darin wohnten, die ihren Tod abwarten wollten, bevor sie ihren Besitz der Mietskaserne auslieferten. Schließlich wurden sogar in der geduldigen Kasernenstadt Berlin neue Straßen notwendig. So sah sich der Polizeipräsident bei emporschnellenden Bodenpreisen vor die Wahl gestellt, entweder den Staat zur Zahlung für Straßenland zu bewegen oder durch einen geschickten Kunstgriff die Entschädigungspflicht auf die Stadt Berlin abzuwälzen oder die Grundbesitzer zum Verzicht auf die ihnen zustehende Entschädigung und zur kostenlosen Hergabe des Straßenlandes zu bringen. Die Regierung liebte es zwar, den Untertanen vorzuspiegeln, Staat und Staatssäckel (der sogenannte Fiskus) seien zwei verschiedene Wesen, von denen sich der Fiskus fast wie ein gewöhnlicher Sterblicher dem Privatrecht beugen müsse. Aber eine alte Regel lautete: »Der Fiskus kennt keine Scham.« Noch weniger schämte sich der allmächtige Staat, stets zarteste Rücksicht auf seinen Fiskus zu nehmen.

Den Gemeinden die Entschädigungspflicht für Straßenland aufzubürden versuchte 1855 der Handelsminister, dem in Preußen auch die öffentlichen Arbeiten unterstanden. Durch einen Erlaß über die Aufstellung städtischer Bebauungspläne wurde die Anregung zur Aufstellung dieser Pläne »in Anbetracht des anerkannten (!) vorwiegenden Interesses der Kommunalbehörden und der größeren Wirksamkeit der Einwirkung derselben auf die Beteiligten« großzügig den Gemeinden überlassen. In Zukunft sollten es also die Gemeinden sein, welche die Bebauung des Straßenlandes verhinderten und also auch dafür zahlen mochten. Diesem Ansinnen stand in Berlin nur die Kabinettsorder vom Jahre 1843 entgegen, die ausdrücklich für Berlin und Potsdam die Anlegung neuer oder die Veränderung vorhandener Straßen jederzeit von der unmittelbaren Genehmigung des Königs abhängig machte. Auf Grund dieser Kabinettsorder hatte Friedrich Wilhelm IV. seihe baukünstlerischen Liebhabereien in der angeblich sich selbst verwaltenden Hauptstadt walten lassen wollen. Als aber Berlin weniger königliche Baukunst als Wohnungen für Arbeiter brauchte, wurde der kategorische § 10 der staatlichen Berliner Bauordnung von 1853 (»Die Fluchtlinie für Gebäude und bauliche Anlagen an Straßen und Plätzen wird von dem Polizeipräsidium bestimmt«) zur Ausführungsbestimmung der Kabinettsorder.

Trotz des Erlasses von 1855, der die Anregung zur Beschaffung des Fluchtlinienplanes den Gemeinden überließ, beharrte darum der Berliner Polizeipräsident bei seinem Anspruch, Straßen und Plätze nach eigenem Ermessen zu planen, da dies ja gleichbedeutend mit der Festsetzung von Baufluchtlinien sei. Wer aber die Straßen plant, der plant auch die Baublocks, die zwischen den Straßen liegen, und damit auch die Art der Häuser, die auf diese Baublocks passen. Wer hartnäckig darauf besteht, A zu sagen, ist auch für das B und C verantwortlich. Die Verantwortlichkeit folgt der Zuständigkeit; das ist ein unumstößlicher Rechtsgrundsatz.

Im Schutz des Regierungserlasses von 1855 wollte endlich der Polizeipräsident jetzt nach bereits zwanzigjähriger Verzögerung mit dem Erweitern der alten Bebauungspläne beginnen. Aber dieser verspätete Tatendurst erschreckte die vorsichtige preußische Regierung. So gab sie ihrem Polizeipräsidenten abschlägigen Bescheid auf sein Gesuch, die Regierung möge wenigstens die Kosten der Aufstellung – nicht der Durchführung – des von der Polizei neu zu bestimmenden Fluchtlinienplanes tragen. Die sparsame Regierung ließ erst die Sache wieder einige Jahre ruhen, beauftragte dann endlich doch, im Jahre 1858, trotz ihres eigenen entgegenstehenden Erlasses von 1855, den Polizeipräsidenten, einen allgemeinen Bebauungsplan aufzustellen. Gleichzeitig forderte sie den Berliner Magistrat auf, die entstehenden Kosten zu tragen. Die Stadt protestierte. Darauf wurde sie mit Exekution bedroht und zahlte.

So durfte der Polizeipräsident meinen, endlich seinen Anspruch auf die Planaufstellung durchgesetzt zu haben und die Kosten der Planaufstellung sowie die gesetzliche Entschädigung für die Hergabe des Straßenlandes aus dem Beutel der Stadt Berlin eintreiben lassen zu können.

Da diese polizeilichen Absichten aber noch immer der gesetzlichen Grundlage entbehrten, mußte das Polizeipräsidium auch weiterhin mit ungewöhnlich weicher Hand die gefährlichen, gesetzlich begründeten und in keiner Weise beschränkten Ansprüche der Grundbesitzer auf Entschädigung für das von ihnen zu opfernde Straßenland zu zähmen versuchen. Eine verständige Regierung hätte für die gesetzliche Aufhebung dieses Anspruches gesorgt. Schließlich brachte ja bei großer Bautätigkeit die Hergabe des Straßenlandes dem Grundbesitzer mehr Gewinn als Opfer; und auch ein Opfer zu bringen, wäre er gern bereit gewesen, wenn ihn nicht die unbrauchbaren preußischen Gesetzesparagraphen eines anderen belehrt hätten. Auch lag der Ausweg nahe, vor der endgültigen Feststellung des Planes die Grundbesitzer durch geschicktes Verhandeln zum Wettbewerb um den für sie dringenden Straßenbau anzufeuern und von ihnen Leistungen für einen wahrhaft gemeinnützigen Straßenplan zu erlangen. Von Regierung und Polizeipräsidium hätte trotz der verfahrenen Rechtslage vieles für die Durchführung eines verständigen Bebauungsplanes getan werden können. Das aber hätte Verständnis und Teilnahme an der Zukunft Berlins bei Behörden vorausgesetzt, die nur fiskalisch zu denken vermochten. Um nicht für die Kosten der Planaufstellung aufkommen zu müssen, Kosten, die damals auf 12 000 Taler veranschlagt wurden (Berlin mußte nachher 30 000 Taler für dieses staatliche Kunstwerk zahlen), hatte die Regierung die brennende Frage mehrere Jahre ruhen lassen; um die Kosten der Entschädigung für Straßenland zu vermindern und aus allgemeiner Gedankenlosigkeit scheute der Polizeipräsident vor der Häufung der größten Übel nicht zurück.

Der im Auftrag des Handelsministeriums vom Polizeipräsidium ausgearbeitete Bebauungsplan ging nämlich an Schädlichkeit noch weit über das hinaus, was bei einer genauen Befolgung des Erlasses von 1855 zu fürchten gewesen wäre. Da der Polizeipräsident das Mittel gefunden zu haben glaubte, die Entschädigungspflicht auf die Stadt Berlin abzuwälzen, sah er bei der Ausarbeitung des Planes keinen Vorteil darin, sich durch den Erlaß von 1855 beschränken zu lassen, der den Bebauungsplan nur für die »Befriedigung des voraussichtlichen Bedürfnisses der näheren Zukunft« aufgestellt wissen wollte und einen für beträchtliche Ausdehnung entworfenen Plan ausdrücklich ablehnte. Statt dessen stellte der Polizeipräsident einen Plan auf, der nach den Worten eines Reskriptes des Handelsministeriums vom 2. August 1862 »auf ein Jahrhundert hinaus berechnet« war.

Wie durfte aber der Berliner Polizeipräsident Pläne aufstellen, die weit über das Gebiet Berlins hinausgingen? Dank eines Taschenspielerkunststückes der Regierung. Sie deutete die Städteordnung verschieden aus, je nachdem ihre Deutung für die städtische Selbstverwaltung oder für den staatlichen Polizeipräsidenten Berlins bestimmt war. Nach dem verhängnisvollen vierten Paragraphen »gehören zum städtischen Polizei- und Gemeindebezirk alle Einwohner und sämtliche Grundstücke der Stadt und der Vorstädte«. Also, so folgerte die findige Regierung, gehörte die alte Feldmark Berlins künftig nicht mehr zur Stadt Berlin. (Dieser Kniff ist oben, Seite 191, geschildert worden.) Für die staatlich gebliebene Polizei dagegen folgerte die findige Regierung das Gegenteil. 1836 dekretierte der Minister des Innern und der Polizei, von Rochow: »Da zu den Grundstücken der Stadt und der Vorstädte auch diejenigen gehören, welche in der Feldmark liegen, so kann nach § 4 der Städteordnung ebensowenig als nach dem Sprachgebrauch ein Zweifel darüber obwalten, daß auch die Feldmark zu dem städtischen Polizeibezirke gerechnet werden müsse. Dies alles ergiebt sich von selbst.« Gegen eine derart zweideutige Regierung war Berlin machtlos. Statt der unentbehrlichen Zusammenarbeit zwischen Staat und Stadt führte die Regierung von Anfang an den Kleinkrieg ein.

Aber die polizeiliche Anmaßung beim Aufstellen des Straßenplans hätte segensreich wirken können, wenn sie vernünftig gehandhabt worden wäre, nämlich in dem Sinne, wie es die erste Generalversammlung der Deutschen Architekten- und Ingenieurvereine im Jahre 1874 forderte: daß nämlich nur die Hauptverkehrslinien festgelegt und dadurch die künstliche Bodenwertsteigerung in den Gebieten zwischen den Hauptverkehrsstraßen vermieden werden sollte. In der Tat, wenn ein Bebauungsplan sich auf die Hauptverkehrslinien beschränkt und wenn diese Straßen obendrein noch über ein sehr großes Gebiet zerstreut sind (je größer, desto besser; das war auch auf der Generalversammlung von 1874 betont worden), dann fehlen der Bodenspekulation viele der Handhaben, die sie braucht, um wirklich schädlich werden zu können. Im Gegenteil häufte aber der Berliner Polizeipräsident die beiden Übel und schaltete den jedem Übel entsprechenden Vorteil aus: er beschränkte sich nicht auf die Feststellung der Hauptverkehrslinien, sondern entwarf ein ziemlich weit in Einzelheiten gehendes Straßennetz; er beschränkte dann obendrein dieses Straßennetz nicht auf die »Bedürfnisse der näheren Zukunft«, sondern gab der Spekulation »Tips« auf die nächsten hundert Jahre hinaus.

Aber der vom Polizeipräsidenten angerichtete Schaden ging noch weiter. Den Straßen seines Planes fehlt die zielbewußte Führung und die große Breite, die sie zu Verkehrsstraßen erster Ordnung, zu »Ausfallstraßen« gemacht hätte. Für Wohnzwecke dagegen waren sie zu breit, d. h. zu teuer. Sie waren zwar viel zahlreicher, als für die Durchführung des Hauptverkehrs erforderlich gewesen wäre, aber sie ließen noch Baublöcke zwischen sich liegen, die so groß waren wie vier bis zehn Baublöcke der alten Friedrichstadt. (Die letzteren sind auf Seite 218 gut zu sehen, während der Plan auf Seite 199 die verschieden großen Baublöcke der Friedrichstadt und des Bebauungsplanes von 1858 nebeneinander zeigt.) Wenn nicht etwa auf allen Baublöcken Paläste im Stile des »Soldatenkönigs« mit großen »Ministergärten« angelegt werden sollten, dann hatten diese Baublöcke von 1858 keine Beziehung zu einer bis dahin in Berlin oder sonstwo denkbaren Form der menschlichen Behausung. Das aufstrebende Berlin war auf dem Wege, mit Hilfe seines Polizeipräsidenten etwas ganz Neues zu erfinden. Ja, dem Genius der preußischen Ordnungsliebe und paragraphenseligen Schlamperei war es beschieden, ganz zufällig auf eine Form des großstädtischen Massenpferches zu stoßen, die in ihrer Ungeheuerlichkeit noch nie und nirgends dagewesen war und der die preußische Verwaltung dann während der folgenden dreißig Jahre mit der ihr eigenen Gründlichkeit und mit berechtigtem Erfinderstolz Allgemeingültigkeit in Berlin und Deutschland verschaffen durfte.

Friedrichstadt. Die Leipziger Straße zieht durch die Mitte des Bildes vom unteren Rand links zum oberen Rand rechts; die Friedrichstraße von der Mitte des rechten Randes (oben) zum oberen Rand (links). Obgleich diese Geschäftshaus-Blocks schon so eng und hoch gebaut wurden, daß viele ihrer Höfe zu ewiger Dunkelheit verdammt sind, erlaubt die Bauordnung von 1925 noch eine wesentliche Steigerung der Bauhöhe und weitere Verdunkelung der Höfe, an denen Tausende von Menschen ihr Leben lang unter ungesunden Verhältnissen arbeiten müssen

Von einem greisen Gewährsmann, der in jenen bedeutsamen sechziger Jahren dem Polizeipräsidium nahegestanden hatte, erhielt Reichsminister Bernhard Dernburg 1912 die Auskunft, der Berliner Bebauungsplan von 1858 sei eigentlich nur ein Hauptlinienplan gewesen und der Polizeipräsident habe eigentlich zwischen die im Plan ausschließlich eingetragenen breiten Verkehrsstraßen je nach Bedarf die erforderlichen schmaleren, billigeren und für Wohnzwecke brauchbareren Nebenstraßen einfügen wollen. Solche Wohnstraßen wären in der Tat erforderlich gewesen, wenn die sonst übergroßen Baublöcke anders als mittels ganz neuartig monströser, vielhöfiger Mietskasernen erschlossen werden sollten. Da nun aber – so berichtete der Gewährsmann weiter – der Straßenbau bis in die 1870er Jahre nicht eine Angelegenheit der Stadt Berlin war, sondern dem staatlichen Fiskus zur Last fiel, entschloß man sich auf dem Polizeipräsidium nachträglich, die Wohnstraßen lieber nicht zu bauen und damit dem Staat wesentliche Ersparnisse zu ermöglichen. Gereicht es doch, wie der Geheime Baurat Kyllmann noch im Jahre 1905 in der Berliner Stadtverordnetenversammlung feststellte, dem zum Straßenbau Verpflichteten zum Vorteil, wenn er möglichst wenig Straßen und dafür möglichst tiefe Baublöcke herstellt.

Nachdem also der Polizeipräsident ursprünglich ganz treue Absichten gehabt hatte, beschloß er erst nachträglich, die Hälfte der Berliner Bevölkerung an Hinterhöfen wohnen zu lassen. Statt eine anständige Stadt zu planen, sah er lieber davon ab. Der Polizeipräsident hatte nur das eine Ziel: die schmerzlose Abwälzung der nach dem Allgemeinen Landrecht und der Ministerialentscheidung von 1840 zu Recht bestehenden staatlichen Entschädigungspflicht für geopfertes Straßenland, eine Abwälzung, die nach der Rechtslage auch den betreffenden Grundbesitzern, auf die abgewälzt wurde, mundgerecht gemacht werden mußte. Zur Erreichung dieses einzigen, bescheidenen Zieles war der eingeschlagene Weg des kurzsichtigen Polizeipräsidenten gar nicht schlecht. Er ließ die von Grundbesitzern beherrschte Stadt Berlin an seinem Plan mitarbeiten. Als er die notwendigen Wohnstraßen wegließ, machte er die Grundbesitzer zur kostenlosen Hergabe des Landes für die Verkehrsstraßen sowie zur Pflasterung der (an Stelle der Wohnstraßen) entstehenden ersten, zweiten, dritten und vierten Hinterhöfe willig: durch die breiten Straßen und die riesigen Baublöcke seines Planes gab er ihnen die Möglichkeit, die schlechte Bauordnung von 1853 ganz überraschend gründlich und neuartig auszunützen und sich durch fünf- bis siebengeschossige Überbauung mit Vorder-, Neben- und Hinterhäusern nebst Eskamotierung der unentbehrlichen Hausgärten überreichlich schadlos zu halten.

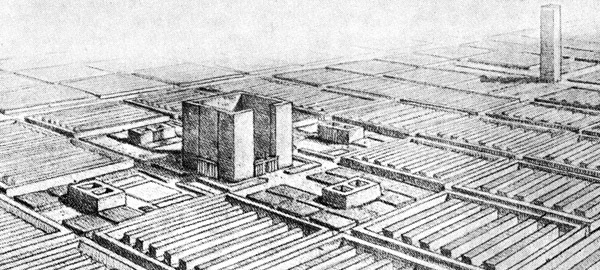

Schema der besten Belichtbarkeit und höchsten Ausnutzbarkeit eines Geschäftsviertels. Das Bild zeigt, daß Turmhäuser keine gesteigerte Ausnutzbarkeit bedeuten, weil sie, um selbst gut beleuchtet und kein Sonnenschirm für benachbarte Häuser zu sein, von großen Flächen unbebauten Landes umgeben sein müssen. (Aus Werner Hegemann: »Kritik des Großstadt-Sanierungs-Planes Le Corbusiers«, der die gedrängtesten Geschäftsviertel von Paris durch Turmhausbau sanieren zu können glaubt. Vgl. »Städtebau« 1927, S. 69)

Die brandenburgischen Herrscher haben einst bei der Vergewaltigung Berlins die städtebaulichen Vollmachten der Stadt an sich genommen, wie etwa ein Einbrecher seinem Opfer ein wichtiges Werkzeug wegnimmt. Sie haben das vergewaltigte Berlin angehalten, den Gebrauch des Werkzeuges zu verlernen und zu vergessen. Als sie dann im 19. Jahrhundert endlich bemerkten, daß der Gebrauch dieses Werkzeuges schwierig, verantwortungsvoll und kostspielig sei, warfen sie es weg und überließen es dem Mißbrauch durch die private Spekulation und durch die Gemeinden, die von der Regierung durch Hausbesitzerprivileg und Dreiklassenrecht zu Sachwaltern der privaten Spekulation gemacht worden waren. Nachdem so der preußische Staat sich verantwortungslos seiner angemaßten städtebaulichen Pflichten wieder entledigt hatte, befreite er in seiner Erläuterung seines Berliner Bebauungsplanes durch das Reskript des Handelsministeriums vom 2. August 1862 auch die Hauptstadt von der Sorge, beim Straßenbau für das Straßenland zahlen zu müssen. Der Minister hoffte, daß es der »fortdauernden Fürsorge« der Residenzstädte Berlin und Charlottenburg gelingen werde, anderweitig eine »den Privatinteressen der Einwohner wie den öffentlichen Interessen in gleicher Weise Rechnung tragende Durchführung des Bebauungsplanes« zu finden. Die Haus- und Bodenbesitzer, die ja das Stadtparlament verfassungsmäßig beherrschten, hatten nach der Behandlung, die ihnen vom Polizeipräsidium zuteil geworden war, allen Grund, sich freundschaftlich abfinden zu lassen: an Hand der neuen Bauordnung von 1853 und des Bebauungsplanes konnte sich jeder Bodenbesitzer im einzelnen die Gewinne ausrechnen, die er und seine Rechtsnachfolger zu machen von Gott bestimmt waren und die ihm der Berliner Polizeipräsident und die Hypothekenordnung Friedrichs II. gleichermaßen garantierten. Das Ergebnis des staatlichen Eifers hat der Berliner Magistrat in seinem Schreiben vom 23. Oktober 1871 dem Handelsminister folgendermaßen geschildert: »Die Ausarbeitung des Bebauungsplanes für Berlin – richtiger des Straßenplanes von Berlin –, ohne daß diese Straßen wirklich angelegt wurden, hat eine große Zahl von Flächen zwar nicht der Bebauung erschlossen, denn die Straßen existierten nur auf dem Papier, wohl aber hat er den Inhabern dieser Flächen Veranlassung gegeben, Baustellenpreise dafür zu fordern, und er hat somit zur Preissteigerung der Baustellen wesentlich mitgewirkt.«

So wurden nach fünfzigjähriger Wirksamkeit der Städteordnung von 1808 fast alle Teile befriedigt: der Berliner Polizeipräsident durfte seinen Plan aufstellen, der Staat und die Gemeinden hatten keine Entschädigungen für Straßenland zu zahlen, und die Grundbesitzer fuhren dank der amtlich aufgetriebenen Preise sehr wohl dabei; nur das öffentliche Wohl, vertreten durch die 4 Millionen Menschen, die sich auf dem vom Polizeipräsidium bearbeiteten Gebiet allmählich ansiedelten, blieb unberücksichtigt. Der Berliner Bebauungsplan ist das überzeugendste Beispiel für die unübertrefflich gründliche, allen Beteiligten (soweit sie »Interessenten« und nicht machtlos sind) gerecht werdende und durchaus unbestechliche Verwaltungstüchtigkeit des damaligen preußischen Beamtentums. Fiat iustitia, pereat mundus hieß damals auf deutsch: das öffentliche Wohl geht zuschanden, denn der preußische Beamte hat seine Pflicht getan.