|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Sehr verschieden von der Verwaltung »aus friderizianischer Zeit«, unter der sich unsere Hauptstadt in den letzten zwei Jahrhunderten so unvorteilhaft entwickelte, war die städtebauliche Verfassung, unter der Berlin zur Zeit der kraftvollen mittelalterlichen Siedlungstätigkeit im deutschen Kolonialland gegründet werden und zwei Jahrhunderte lang frei erblühen konnte.

Während die Römerstadt Wien, später die Stadt Etzels und Krimhilds, schon 791 durch Karl den Großen gelegentlich des ersten deutschen Vorstoßes nach Osten für die Deutschen gewonnen und 995 durch Otto den Großen endgültig gesichert wurde, finden sich die beiden Städte Berlin und Cölln vor 1238 in keiner erhaltenen Urkunde irgendwie erwähnt. Doch hat wahrscheinlich schon geraume Zeit vorher ein wendisches Fischerdorf da gelegen, wo noch heute die »Fischerstraße«, längst durch Eindämmung der Spree vom Wasser abgedrängt, den Fluß entlang läuft. Nahe diesem wendischen Dorf siedelten vielleicht schon vor dem Jahre 1227 Deutsche in dem noch heute erkennbaren kleinen Oval um die Cöllner Petrikirche, die Kirche der Fischer, und im kleinen Kreis um die Berliner Nikolaikirche, die Kirche der Schiffer (Seite 22). Beide Kirchen erstanden, ebenso wie das älteste Berliner Rathaus, auf den Höhen von Dünen, deren Überlegenheit später durch das allmähliche Aufhöhen der Nachbarschaft verschwunden ist.

Zur Zeit der Gründung Berlins blickte Paris schon auf tausend Jahre lebendiger bürgerlicher Kultur zurück. Seine mittelalterliche Einwohnerzahl von etwa 150 000 erreichte die preußische Hauptstadt erst ein halbes Jahrtausend später nach dem Tode Friedrich des »Großen«. Nach ihrer Gründung und nach kurzer Blüte ihres jungen Handels sollte sie durch die Hohenzollern auf Jahrhunderte in landwirtschaftliche Beschränkung zurückgeworfen werden. Aber zur Zeit ihrer Gründung gewann in Sizilien schon der Hohenstaufen-Kaiser Friedrich II. Wissenschaft, Kapitalismus und städtische Kultur für die Arbeit am modernen Staatsgedanken, dessen Zielen sieben oder acht Jahrhunderte später auch die heutige deutsche Hauptstadt endlich zustrebt.

Um das Jahr 1200 begann im volkreichen Westen Deutschlands der Raum zu eng zu werden, und nach dem Sieg der Holsteiner, Hamburger und Lübecker über die Dänen flutete eine neue Welle deutscher Ansiedler aus dem Westen zurück in die ostelbischen Gebiete, aus denen ihre Vorfahren früher einmal gekommen waren und in denen seitdem mehr Wölfe und Bären als nachdrängende Slawen wohnten. Die Deutschen hatten am Rand der römischen Kultur den schweren Eisenpflug zu brauchen gelernt, mit dem sie den »öden und entsetzlichen Wald, der Pommern von Polen trennt«, und das Land zu roden vermochten, von dem ein Zeitgenosse schrieb, »es war wüste von Volk und stand voll langen Rohrs«. Im ostelbischen Neuland wetteiferten slawische und deutsche Landesherren darum, deutsche Einwanderer anzulocken und ihnen vorteilhaftere Ansiedlungs- und Lebensbedingungen zu bieten, als in der westlichen Heimat zugänglich waren. Fern den wirtschaftlichen Lasten dieser engen Heimat genoß deshalb der deutsche Einwanderer in Ostelbien eine Freiheit, wie sie ähnlich im 18. und 19. Jahrhundert die Siedler in Amerika mit unbegrenzten Möglichkeiten und Erfolgen beglückte und wie sie zum Schaden für die deutsche Kultur in nachmittelalterlicher Zeit keine deutsche Staatskunst mehr für deutsche Pioniere zu schaffen vermochte.

Die Deutschen, die nach Osten wanderten, waren den spärlich verstreuten Slawen wirtschaftlich ähnlich überlegen wie etwa in Amerika die weißen Einwanderer den heimischen Indianern. Vor 1250 kamen nur Felle, Pelze, Honig und Wachs aus der armen Ostmark, welche die deutschen Ansiedler in den folgenden Jahrhunderten in eine der Kornkammern Europas verwandeln konnten. Die neue wirksame Art der Bodenerschließung war die Gründung von Ackerbürgerstädten. So entstanden (wahrscheinlich zwischen 1227 und 1238) auch bei dem wendischen Dorf Cölln zwei von jenen deutschen Unternehmerstädtchen, wie sie zu Hunderten in jenem Osten aufblühten, zu dessen Besiedlung die deutsche Volkskraft fähig war und berufen schien, bis die Blut und Geld schröpfenden Kriege Friedrichs des »Großen« gegen den dort mächtigen deutschen Kaiser und gegen den sächsischen Polenkönig die kolonisatorischen Anstrengungen Deutschlands überflüssig oder für immer hoffnungslos machten und schließlich sogar die schon 1714 von Preußen an Rußland verhandelten deutschen Ostseeprovinzen endgültig an Rußland auslieferten, zu dessen Vasallen sich das reichsfeindliche Preußen bald nach dem Siebenjährigen Krieg gemacht hat. Berlin sollte für immer nahe der östlichen Grenze des Reiches liegen bleiben, dessen geistiger Mittelpunkt es heute sein möchte.

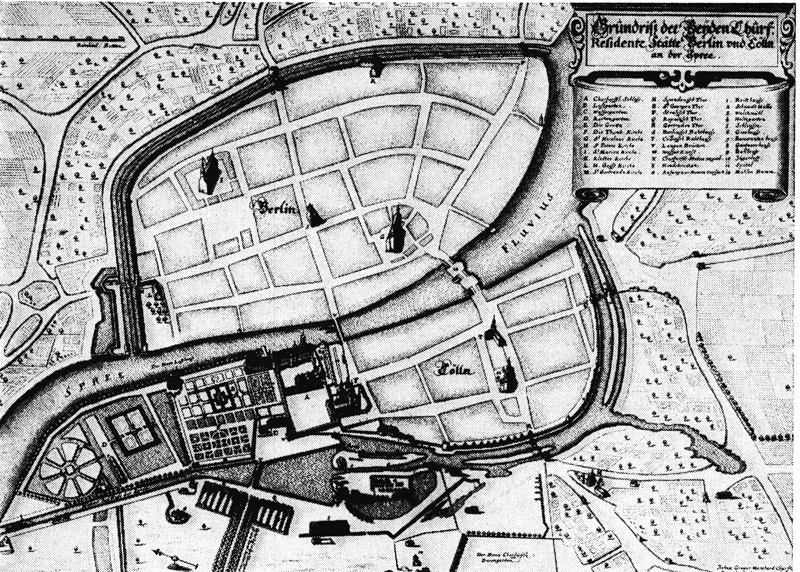

Die neuen Schwesterstädte Berlin und Cölln waren – ähnlich wie Frankfurt an der Oder, Angermünde, Strausberg, Perleberg usw. – auch ihrem Straßenplan nach typische Kolonialgründungen. Man findet also selbst in ihren ältesten Teilen nicht das Straßengewirr der allmählich gewachsenen Städte des älteren deutschen Westens. Der Straßenplan einer Siedlungsstadt ist durch vieltausendjährige Übung geheiligt. Wie bei Neugründungen der Ägypter oder bei den Siedlungsstädten Alexanders des Großen oder der Römer oder wie bei den etwa gleichzeitig mit Berlin angelegten Siedlungsstädten der Engländer in Frankreich oder wie bei den amerikanischen Städtegründungen des 19. Jahrhunderts schneiden sich auch im alten Berlin-Cölln und in ähnlichen deutschen Siedlungsstädten die Straßen rechtwinklig, und der Markt ist auf geraden Straßen bequem zugänglich. Deutlich erkennt man die planmäßige Gründung und die Arbeit der Meßkette. Die aus kultischen Gründen nach Osten schauenden Kirchen liegen mit ihren Hauptschiffen quer im rechtwinkligen Straßenplan wie ankernde Fahrzeuge im Westwind.

Der älteste Plan von Berlin-Cölln und sein Gebiet im Luftbild (S. 23). Von J. Gr. Memhard, um 1650. Durch G. E. Graf wurden die ältesten Teile der Stadt durch die dunkelste Schattierung angedeutet. Das Lichtbild des luftpolizeilichen Überwachungsdienstes wurde zuerst von dem Historiker Eberhard Faden veröffentlicht

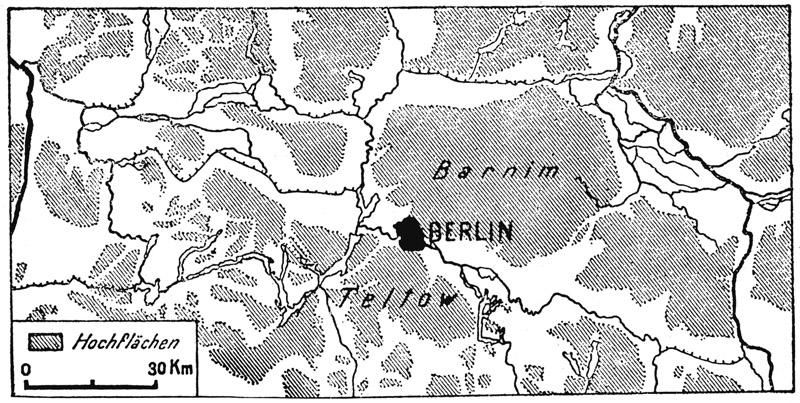

War Wien nach seiner Gründung unter den römischen Kaisern lange besonders ein militärischer Stützpunkt gewesen, so war Berlin von vornherein Ackerbürger- und Handelsstadt. Für Verteidigungszwecke lagen Spandau und Köpenick wesentlich günstiger. Aber die Ackerbürgerstädte Berlin-Cölln erwuchsen an handelspolitisch bedeutsamer Stelle. Cölln entstand auf der Südhälfte der kleinen Spreeinsel, bei der sich von Norden und von Süden her zwei Hügelketten dem Fluß nähern (vgl. Plan) und den zuverlässigsten Paß zwischen den Seen der Havel und den damals unabsehbaren Sümpfen des Spreewaldes gewährten. Der südliche dieser Höhenzüge ist im heutigen Berlin am Kreuzberg noch deutlich sichtbar. Wo sich der rechte, breite Spreearm verengt, standen die alten Mühlen. Der »Mühldamm«, der noch heute den »Cöllnischen Fischmarkt« und den »Molkenmarkt« verbindet, war die älteste und lange die einzige Brücke hinüber zum rechten Spreeufer, wo das feste Berlin ihren östlichen Brückenkopf bildete. Dieser Mühldamm lag auch im Zug der ältesten städtischen Straßen; sie verbanden die Cöllner Petrikirche und die Berliner Nikolaikirche. Innerhalb Berlins gabelte sich ursprünglich auch der Weg nach Osten. Berlin lag so an einer Kreuzung der Straßen von Magdeburg, Wittenberg, Leipzig oder Dresden nach Oderberg im Nordosten und – längs der Spree – nach Frankfurt a. O. im Osten, an den Straßen also zu den beiden brauchbarsten Übergängen über die sumpfige Oder und in die weiten östlichen Gebiete, deren gewinnreicher Handel von und nach Westen in Berlin-Cölln zusammenfloß.

Luftbild zu dem Plan auf S. 22

Den Ansiedlern boten sich unter den askanischen Markgrafen günstige Bedingungen: freies Ackerland, freie Baustellen und niedrige Abgaben an den Grund- und Landesherrn. Die Stadtgemeinde wurde bald selbst Obereigentümerin des gesamten städtischen Bodens. Sie wuchs schnell. Schon 50 Jahre nach der Stadtgründung wurde fast eine Verdoppelung des Berliner Geländes erforderlich. Das Gebiet nördlich der heutigen Königstraße, also die Umgebung des »Neuen« Marktes und der Marienkirche, wurde dem älteren Berlin angegliedert (Seite 22).

Zwischen den Hochflächen von Barnim und Teltow war das alte Berlin die Brücke über die Spree-Sümpfe

Das Bauen ging leicht vonstatten. Der reiche Wald lieferte billigen Baustoff für die landesüblichen Holz- oder Fachwerkhäuser. Außer der Stadtheide mit ihrem Bauholz besaß die Stadt Teile der Rüdersdorfer Kalkberge, von wo die Steine auf einem städtischen Prahm nach Berlin geschafft wurden. Da auch der Ziegelofen und die Kalkbrennerei der Stadt gehörten, hatte sie fast ein Monopol für die Lieferung aller Baustoffe, die für den landesüblichen Hausbau erforderlich waren. Noch bis ins 18. Jahrhundert wurden Berliner Bauten gelegentlich mit dem früher vielgebrauchten wohlfeilen Schilfrohr gedeckt. Außer den Kirchen wurden lange Zeit so wenige steinerne Gebäude errichtet, daß die Feuersbrünste von 1348 und 1380 fast die ganze Stadt in Asche legen konnten. Auch bei dem schnellen Wiederaufbau blieb leichter Fachwerkbau die Regel. Heute ist deshalb nichts von den Berliner Privatbauten des Mittelalters erhalten. Man litt damals noch nicht an dem pyromanischen Bauordnungswahn, daß Wohnhäuser feuerfest, unerschwinglich teuer und für ewig haltbar sein müßten. Dieser Irrtum, der in Skandinavien, Amerika, Rußland oder Japan auch heute noch keine Köpfe verwirrt, hat erst im 19. Jahrhundert zu schweren Schäden in Berlins bürokratisch geregeltem Wohnwesen und zu heillosen Kapitalaufwendungen für die schwervertilgbare und doch längst als schlecht erkannte Hausform der feuerfesten Berliner Mietskaserne geführt. Statt der großen Feuer, die 1348 und 1380 Berlin oder 1666 London reinigen und neu erstehen lassen oder sogar gründlich umgestalten konnten, würde im heutigen Berlin ein Erdbeben erforderlich sein, um den städtebaulichen Irrtum der Berliner Geheimräte zu vertilgen, die wahrscheinlich auch den Segen eines derartigen göttlichen Eingriffs durch pünktlichen Wiederaufbau ihrer alten Scheußlichkeiten abzuwenden mächtig genug wären.

Nachdem Berlin-Cölln aus dem Feuer von 1380 phönixartig neuerstanden war, also gegen Ende des 14. Jahrhunderts, hatte die Stadt 10 000 Einwohner und gehörte schon zu den bedeutenderen Städten des mittelalterlichen Deutschland. (Noch 100 Jahre später zählte Nürnberg – zur Zeit seiner Blüte – nur etwa 20 000 bis 25 000 Einwohner.)

Seit 1307 waren Berlin und Cölln zu einer Stadt vereint. Ihr Reichtum ermöglichte es ihr früh, dem Landesherrn seine Rechte auf Hauszins, Münze, Zoll und auf Stände- und Budengeld, auch die Mühle und die Gerichtsbarkeit über die Stadt abzukaufen. Berlin-Cölln erwarb gemeinsam mit anderen märkischen Städten und mit der Ritterschaft das Recht, dem Landesherrn die Treupflicht zu kündigen, falls er gegen seine vertraglichen (d. h. also gegen seine verfassungsmäßigen) Pflichten verstieß. Sich geeignete Führer zu wählen und ungeeignete zu beseitigen, ist das Recht und das wichtigste Selbsterziehungsmittel jeder Selbstverwaltung und jedes Parlaments. Unter den Hohenzollern hat Berlin später dieses Recht und die entsprechenden Pflichten und damit die Hoffnung auf geistige Führung des Landes eingebüßt.

Das alte Berlin-Cölln erwarb besonders das Recht, ohne seine Bewilligung keine Soldaten des Landesherrn aufnehmen zu müssen. Der Verlust dieses Rechtes unter dem »Großen« Kurfürsten wurde der Anfang der Übervölkerung und des Mietskasernenbaues Berlins. Das mittelalterliche Berlin vermochte sich selbst zu verteidigen. Es verschaffte sich zu diesem Zweck die strategisch wichtige Burg Köpenick, deren Besitz mehr wert war als die Befestigung Berlins, die später der »Große« Kurfürst 25 Jahre lang mit riesigem Aufwand betrieb und die beim Bau und gleich darauf beim Wiederabreißen den Berliner Stadtplan für immer in Verwirrung brachte.

Vor der Ankunft der Hohenzollern regierte der »immerwährende Rat« der Bürger die Stadt unbeschränkt vom Landesherrn, unterstand aber der Aufsicht des großen äußeren Rates, der etwa den heutigen Stadtverordneten entsprach. Außerhalb ihrer Mauern besaß die Stadt weites Gemeindeland, dessen Grenzen sich mit erstaunlicher Zähigkeit erhalten haben. Noch 1918 umfaßte das vom Hohenzollern-Staat eifersüchtig beschränkte Weichbild der Millionenstadt Berlin nur etwa die städtische Feldmark vom Jahre 1300, was die mittelalterliche Städteordnung und ihr Landstädtchen großartiger erscheinen läßt als die Weltstadt, die unter den staatlichen Hemmungen von sechs Jahrhunderten aus ihm erwachsen konnte. Auch außerhalb der eigenen Grenzen erwarb das alte Berlin Macht und Besitz. Im 14. Jahrhundert waren ihm große Teile der Kreise Barnim und Teltow wirtschaftlich und politisch unterworfen, ähnlich wie den großen süddeutschen Reichsstädten und italienischen Stadtgemeinden das umliegende platte Land Untertan war. Es ist nicht unbillig anzunehmen, daß, bei gesunder Entwicklung der städtischen Kultur, Berlins Herrschaft den umwohnenden Bauern besser bekommen wäre als die Junkerherrschaft, der sie die Hohenzollern später auslieferten.

Berlin trat 1393 an die Spitze eines Bundes märkischer Städte und gehörte auch dem Bund der seebeherrschenden Hansestädte an, was weniger wundernimmt, wenn man bedenkt, daß auch heute Berlin zu den größten Häfen der Welt gehört. Politik trieb das mittelalterliche Berlin mit viel Geschick. So schloß Berlin ein Bündnis mit den weniger schädlichen Teilen des Adels und warf die mächtigen Raubritter von Quitzow nieder (1402). Als dann die Pommern das Land überfielen, holte Berlin einen dieser Quitzower aus dem Gefängnis und stellte ihn an die Spitze eines Heeres, das die feindlichen Pommern und Mecklenburger vertrieb. Im folgenden Frieden sollte sich erweisen, ob in diesem Bündnis Berlins mit den Quitzowern die Stadt oder die Ritter stärker blieben. Da kamen als Diener des deutschen Kaisers und Königs von Ungarn die Hohenzollern nach Berlin, die aber bald den kaiserlichen Auftrag, die drohende Übermacht des Adels zu brechen, vernachlässigten. Statt ihre Pflicht zu tun, bekämpften sie den deutschen Kaiser und wurden die Bundesgenossen des Adels und die gefährlichsten Feinde Berlins.