|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

»Ich glaube, der König in Preußen hat die Pière philosophale erfunden, wegen aller Magnificenz, so sie haben in Alles. Denn Bauen ist keine Vexirei, es kost' viel.«

Liselotte von der Pfalz (22. Oktober 1704), nachdem die preußische Königin Schlüters Entwurf für den Umbau des Berliner Schloßhofes »zur Approbation des französischen Hofes und der besten Kenner« nach Paris geschickt hatte.

Welche Hoffnungen sind in Berlin begraben worden und welche Tragödie bedeutet Schlüters Wirken am Hof des großen Preußenkönigs, der scharfsichtig den deutschen Bildhauer Schlüter erkannte und trotz starker Widerstände auch seinen Drang zur Baukunst in Berlin zu befriedigen suchte? Um dieser Leistung Friedrichs I. gerecht zu werden, muß man sich an den Tiefstand der deutschen Kunst und ihrer Auftraggeber erinnern, die während der Regierungsjahre Friedrichs I. außer Schlüter keinen einzigen ganz großen Bildhauer oder Baumeister hervorbrachten. Selbst Wien konnte die hohe Blüte seiner neuen Baukunst erst nach den schweren Krieges- und Siegesjahren Prinz Eugens, also erst gegen Ende der Regierung Friedrichs entfalten.

Der »Große« Kurfürst und sein Sohn König Friedrich I. waren zwar Mitglieder der »fruchtbringenden Gesellschaft«, in der sich damals die schöngeistigen Bestrebungen Deutschlands vereinigten, aber diese Gesellschaft baute nur das Feld der deutschen Sprache, nicht der bildenden Künste. Auch ging sie gegen Ende des 17. Jahrhunderts an den Folgen des Dreißigjährigen Krieges zugrunde. Sie wurde wirkungsvoll durch die beiden Berliner Gründungen König Friedrichs I. ersetzt, von denen die eine auch der deutschen Sprache, die andere den bildenden Künsten Deutschlands gewidmet war. Das Vorbild dieser preußischen Akademie der Künste waren ausländische Gesellschaften, von denen die Pariser Akademie der Maler und Bildhauer schon gegen Ende des Dreißigjährigen Krieges zu einem mächtigen Werkzeug französischer Kultur gemacht worden war. Die Antwerpener Künstlergesellschaft wurde erst 1663 Akademie genannt, aber sie ging aus weit ins Mittelalter zurückreichenden Bruderschaften hervor. In Berlin gab es keine derartigen kräftigen Wurzeln. Die Zeiten, in denen deutsche Baumeister wegen ihrer berühmten Tüchtigkeit zum Bau der Münster nach Mailand und Burgos berufen wurden, waren lange vorbei. Um so bewundernswürdiger war des Kurfürsten Friedrich III. Mut, deutsche Künstler zu beschäftigen.

»Die Geschichte der Berliner Monumentalbauten unter Friedrich III. bildet eine Kette der kläglichsten Unglücksfälle, von Einstürzen und Mauerrissen, Abtragungen und Senkungen, einen beschämenden Beweis, wie tief das praktische Vermögen der deutschen Bauleute gesunken war und wie recht in vielen Fällen die Fürsten taten, bei großen Aufgaben sich fremder Kräfte zu bedienen, die allein Bürgschaft für das Gelingen der Werke boten. Kaum stand es aber in einer Stadt schlimmer um das Können der Maurer- und Zimmermeister als in Berlin, welches der Große Kurfürst hinterlassen hatte. Zahllose Mißgeschicke an den wichtigsten Bauwerken beweisen das zur Genüge.« So schrieb 1891 Cornelius Gurlitt, dessen Buch über Schlüter unübertroffen geblieben und schwer zu übertreffen ist.

Der »Große« Kurfürst verließ sich seit seiner Jugend gern auf niederländische Künstler, Festungs- und Kanalbaumeister. Als er aber fünf Jahre vor Abschluß des Dreißigjährigen Krieges den Wiederaufbau seines Landes mit einer prunkhaften Neugestaltung des Berliner Schloßbezirkes begann, brauchte er vor allem italienische »Grottirer« oder »Gipser«, die ihm sein neues »Lusthaus« und die neuen Räume seines Schlosses nach den Erfordernissen der ausländischen Tagesmode gegen hohen Lohn mit »Grottesken« ausschmücken mußten. Diese moderne Kunstübung hatte nichts mit dem reformierten Bekenntnis des »Großen« Kurfürsten zu tun, das gerade zur Zeit seiner Geburt in Berlin Bilderstürme entfesselt hatte. Sie war eher römisch-katholisch. »Mit den Jesuiten kamen aus den südlichen Abhängen der Alpen ununterbrochen jene faustsicheren Künstler, welche Süddeutschland bis zum Erwachen einer nationalen Kunst, also etwa bis 1680, völlig beherrschten. Sie drangen auf dem Landweg vor, und zwar kann man im allgemeinen annehmen, daß ihr Wert als Künstler mit der Entfernung von der Heimat nachläßt … Ständige Begleiter der römischen Kirche in slawischen Ländern waren die Maurer der norditalienischen Berge, jene werktüchtige Schar von Bauarbeitern, welche einst den Deutschen die Renaissance lehrten, dann als Gipser ihnen die römischen Formen des Barock überlieferten …« (Gurlitt.)

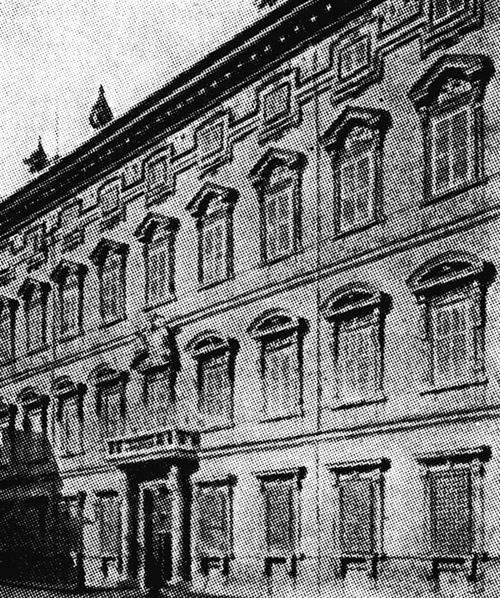

Unter diesen italienischen »Gipsern«, die bis in das kunstarme Ostelbien vordrangen, befanden sich die nicht ganz unbedeutenden Brüder Baratta, die an manchem italienischen Palastbau mitgearbeitet hatten, bevor sie für mehrere Jahrzehnte nach Berlin übersiedelten. Der Umbau des Palazzo Madama in Rom war gerade fertig geworden und hatte den Reiz der Neuheit, als der »Große« Kurfürst den Umbau seines Berliner Schlosses in Angriff nahm. Später sandte der »Große« Kurfürst auch seinen Generalquartiermeister zur Ausbildung in der Architektur auf Staatskosten nach Rom (1666 bis 1668). Noch später, 1696, reiste Schlüter auf Kosten Friedrichs III. nach Italien. Es ist nicht sicher, wer der Vermittler der römischen Fassadenzeichnungen war; aber jedenfalls steht das Berliner Schloß noch heute in wesentlichen Außenteilen als freie, aber keineswegs geistreiche oder irgendwie mit dem Berliner Boden verankerte Kopie des römischen Palazzo Madama vor unseren Augen, und Gurlitt weigert sich, den Kopisten in Andreas Schlüter zu entdecken. Bodenständig ist an diesen wörtlich aus Rom übernommenen Teilen des Berliner Schlosses nur der eigentümlich schmächtige Erkerturm an der Südostecke. Er ist ein Überbleibsel des früheren Schlosses, aus der Zeit jener deutschen Renaissance, die auch Schreinermeister-Renaissance genannt wird, weil ihre Formen aus der Zimmermannskunst übernommen und mit Schnitzwerk überladen sind. Die alte und neue Form des Schlosses zeigen die Abbildungen Seite 27 und 79.

Ein ausländischer Grottirer des »Großen« Kurfürsten bezog 700 Taler Gehalt, während Nering, der Oberdirektor aller Bauten unter Friedrich III., nur 400 Taler erhielt. Als Oberdirektor überwachte Nering bis zu seinem Tode im Oktober 1695 auch den Bau des Zeughauses, den der »Große« Kurfürst schon in seinem Testament von 1667 anordnete, dessen Grundsteinlegung aber erst unter der Regierung Friedrichs III. (Mai 1695) stattfand. Des »Großen« Kurfürsten Vorliebe für seine Niederländer war keineswegs so weit gegangen, daß er ihnen auch den Entwurf für das neue Zeughaus anvertraut hätte. Gewiß war die Kunst ganz Europas seit Anfang des 17. Jahrhunderts durch die Niederländer beeinflußt. Selbst ein so echt italienischer Meister wie Bernini zeigte in seinen gewundenen Säulen, seinen Kinderleibern, seinen Wolken und Engelchören und in der Feinheit seiner Porträtbüsten den Einfluß nicht nur des großen Rubens, sondern sogar der protestantischen Niederländer. Gleichzeitig vollzog sich unter Ludwig XIV. in der Pariser Kunst eine noch strengere und geistvollere Verarbeitung niederländischer und protestantischer Einflüsse. Aber derartige kulturelle Leistungen durfte niemand vom »Großen« Kurfürsten oder seinen geknechteten Berlinern erwarten. Wenn es sich um Baukunst handelte, hat er sein Wort »Gedenke, daß du ein Deutscher bist« ebenso schnell vergessen wie in der Politik und gelehrig nach Paris geblickt. Solange dort die italienischen Baumeister geschätzt waren, ließ er sich von seinen italienischen Gipsern das modische Schmuckwerk seiner Bauten und vielleicht sogar die Baupläne machen. Als man in Paris die ausländische Baukunst durch heimische Leistung überwand, versuchte der »Große« Kurfürst nicht etwa ähnliches in Berlin, sondern übernahm aus Paris statt der italienischen die französische Baukunst. Für Berlin wurde zur neuen fremden Mode, was in Paris nationales Erlebnis war.

Der erste Preußenkönig dagegen versuchte Besseres als gedankenlose Übernahme des Fremden. Was sich kurz vorher in der französischen Baukunst ereignet hatte, wirkte wie ein nationales Festspiel mit internationaler Tragweite. Friedrich III. und Schlüter machten einen rühmlichen Versuch, auch in Berlin das Fremde mit heimischem Geiste zu beleben und ähnlich wie die Franzosen zu einer nationalen Baukunst vorzudringen. Dieser Versuch wurde in Schlüters Bildhauerei ein nationaler Triumph und ist auch in der Baukunst hoher Ehre wert, obgleich ein Trauerspiel daraus wurde.

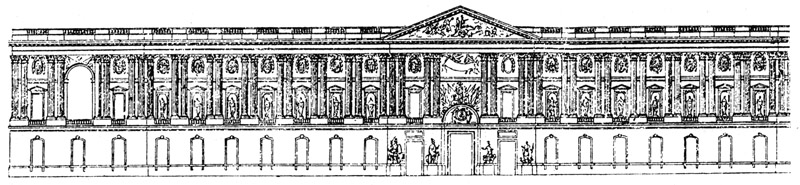

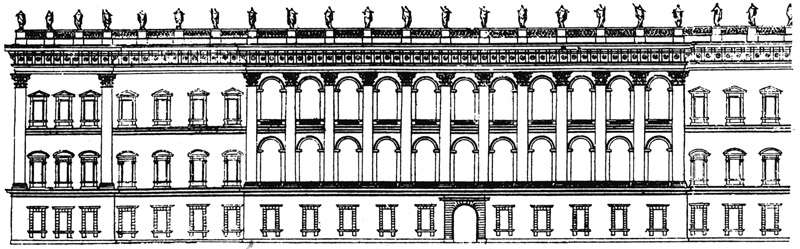

Was hatte sich in Paris, was hat sich in Berlin begeben? Es war eines der ganz großen Ereignisse in der Geschichte des europäischen Bauens, daß Ludwig XIV. im Jahre 1665 den Cavaliere Bernini vom Hofe des Papstes, unter Beobachtung aller Formen einer diplomatischen Haupt- und Staatsaktion, nach Frankreich lud, damit der gefeierte Bild- und Baumeister in Paris selbst die Ausführung seines Entwurfes für den Umbau des Louvre überwachen möge. Wie ein fürstlicher Gast war Bernini im Triumphzuge von Rom nach Paris geführt, aber bald nachher wieder reich belohnt aus dem Lande hinauskomplimentiert worden. Die Fundamente seines neuen Pariser Königsschlosses blieben unvollendet liegen. Seine großartige Jesuitenkunst hatte sich als etwas zu reich, zu laut und zu großspurig für das strengere, vornehmere und von hugenottischem und jansenistischem Geist beseelte Frankreich erwiesen. Statt des berühmten Italieners Bernini baute der unberühmte Franzose Perrault den neuen Louvre, stark von Bernini beeinflußt und doch ganz anders als Bernini gewollt hatte. Perrault war nicht einmal Baumeister, sondern Arzt. Seine Neider spotteten, die französische Baukunst müsse in der Tat sehr krank sein, daß man seiner bedürfe. Aber Perrault besaß einen ausgezeichneten und französisch gebildeten Geschmack. Die östliche Schauseite seines neuen Louvre, die sogenannte »Louvre-Kolonnade«, wurde zum gewaltigen Anfang und gleich zum europäischen Sieg der neuen französischen Baukunst.

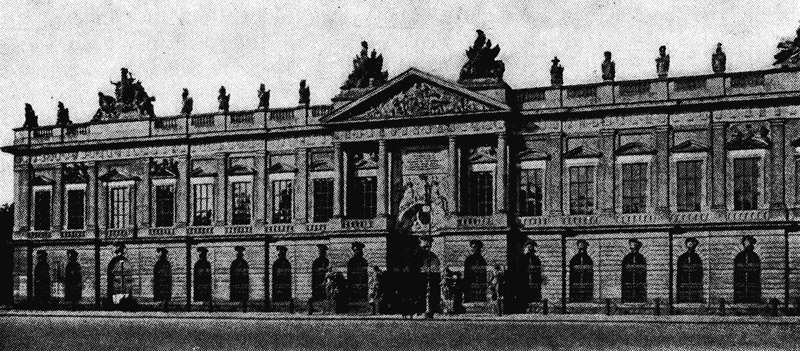

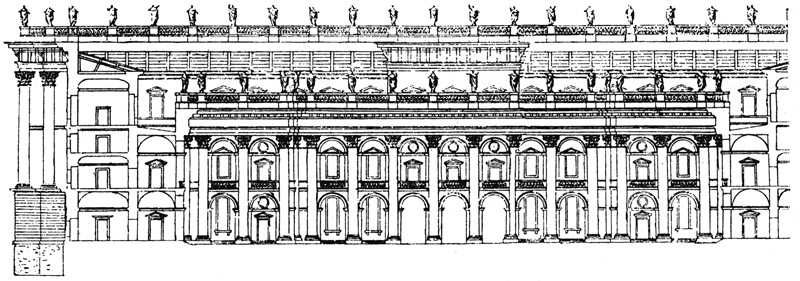

Das Berliner Zeughaus, erbaut seit 1695. Wahrscheinlich nach einem 30 Jahre älteren Entwurf François Blondels, der Perraults Pariser Louvre (unten) nachahmen, aber dessen damals als Fehler betrachteten Doppelsäulen usw. vermeiden wollte

Die »Louvre-Kolonnade«. Ostfassade des Pariser Louvre nach dem Entwurf von Perrault, 1665

Der nichtausgeführte Pariser Louvre-Entwurf von Bernini, der durch Perraults Entwurf (oben) verdrängt wurde

»Ludwig XIV. liebte die Begabten«, so urteilte später der keineswegs unkritische Stendhal. Ludwig XIV. und sein begabter Minister Colbert hatten den Mut und die Kraft, ihrem unberühmten und technisch ungeschulten Landsmann Perrault den Vorzug vor dem in aller Welt berühmten Ausländer zu geben und mit dieser Kühnheit vor dem Richterstuhl der Kunstgeschichte recht zu behalten. Ähnliche Triumphe errang Ludwig XIV., als er Molière und Racine gegen die herrschende Tagesmeinung verteidigte. Er gewann sich durch derartige wahrhaft königliche Taten die Verehrung der besten Männer seines Volkes. Ebenso verdient der Berliner Friedrich III. Verehrung dafür, daß er mit dem wahrhaft würdigen Schlüter ähnlich Kühnes gewagt hat wie Ludwig XIV. mit Perrault. Warum war der Ausgang in Berlin so viel weniger glücklich als in Paris?

Wahrscheinlich in der Zeit nach 1670, als der Kampf um die baukünstlerische Überlegenheit im Norden sich zugunsten Frankreichs entschied, ließ der mit französischem Geld bezahlte »Große« Kurfürst sich für sein neues Zeughaus einen französischen Plan machen, nachdem er wahrscheinlich noch kurz vorher den Neu- und Umbau seines Schlosses als Kopie eines römischen Palastes aufgezogen hatte. Von 1657 bis 1658 war der französische Architekt Blondel als Gesandter Ludwigs XIV. in Berlin gewesen und hatte durch die Übernahme und Erledigung dieses politischen Auftrages mehr als die Reichweite tüchtiger architektonischer Vorbildung bewiesen. Es war derselbe Blondel, der 13 Jahre später (1671) Direktor der damals neugegründeten Pariser Bauakademie und der Vorkämpfer für den strengen französischen gegen den weniger strengen, den »barocken« Baustil der italienischen Bildhauer wurde. Dieser frühe Aufenthalt Blondels in Berlin hat (nach der heute durchgedrungenen These Gurlitts) dazu geführt, daß man ihm den Entwurf für das neue Berliner Zeughaus übertrug, in dessen Formengebung er die Strenge der berühmten Louvre-Kolonnaden zu übertreffen suchte, in dessen bildhauerischen Schmuck aber später eine Reihe unfranzösischer Bildwerke und einige Meisterwerke Schlüters übernommen worden sind. »Vergleicht man alle baukünstlerischen Werke, welche unter dem Großen Kurfürsten geschaffen wurden, z. B. das schwerfällige und in allen Gliederungen rohe Schloß von Köpenick mit dem Entwurf des Berliner Zeughauses, so erkennt man alsbald den ungeheuren Vorsprung an Schulung, welchen die Franzosen und besonders ihr damaliger Führer (Blondel) in der Baukunst besaßen« (Gurlitt).

Blondel starb zwei Jahre früher als der »Große« Kurfürst. Zur Verwirklichung des hinterlassenen französischen Zeughaus-Entwurfes hat der außerordentliche Hohenzoller Friedrich III. zuerst Nering und nach dessen Tode vertrauensvoll den Bildhauer Schlüter berufen.

Schlüter war 1664 als Sohn eines Bildhauers niederländischer Schulung in Hamburg geboren, das – ungleich Berlin – frei von Hohenzollern oder ähnlichen dynastischen Wohltätern während des Dreißigjährigen Krieges eine Zuflucht der Künstler hatte werden können. Als Knabe war dann Schlüter mit seinem Vater nach dem freien Danzig übergesiedelt, das bis zur Vernichtung seines Handels durch Friedrich den »Großen« auch den Künsten eine fruchtbare Stätte bot. In der Jugend Schlüters hatte Danzig viermal mehr Einwohner als Berlin. In Danzig wurde die Begabung des jungen deutschen Bildhauers vom Polenkönig Sobieski erkannt, und Schlüter erwarb sich seine ersten Lorbeeren in Warschau. Dort wurde die barocke italienische Jesuitenkunst gepflegt. Aber neben ihr waren durch die geistvollen französischen Gemahlinnen führender Polen die künstlerischen Einflüsse Frankreichs zur Geltung gekommen. (Im Gegensatz zu diesen aus Frankreich gebürtigen Frauen in Warschau waren in Berlin die Förderer französischer Einflüsse zuerst der aus Berlin gebürtige »Große« Kurfürst, später die auch aus Deutschland stammende erste Königin und schließlich ihr Enkel, Friedrich II.) Von Warschau, wo ihm als Protestanten dauernde Niederlassung verboten war, scheint Schlüter eine kurze, aber wichtige Studienreise nach Paris gemacht zu haben. Vielleicht hat er schon auf einer früheren Reise Berlin berührt und damals den »Großen« Kurfürsten, den er später so überzeugend porträtierte, noch selbst gesehen. In Paris traf Schlüter unter den Künstlern bedeutende Landsleute. Bei dem Pariser Erzgießer, der Girardons berühmte Reiterbilder Ludwigs XIV. goß, vollendete der Berliner Erzgießer Jacobi, der später Schlüters Kurfürstendenkmäler goß, seine Lehrzeit. Vielleicht war es dieser Berliner Jacobi, der den reisenden Schlüter aus Paris nach Berlin brachte. Jedenfalls wurde Schlüter, geschult an niederländischer, italienischer und französischer Kunst, 1694 zum Berliner Hofbildhauer ernannt.

Schlüter erhielt »das Bestallungspatent ohne Bezahlung der Marine-Jura«, d. h., er brauchte nicht die Steuer für die Marinespielerei zu zahlen, mit welcher der »Große« Kurfürst auch die Berliner Künstler zu belästigen befohlen hatte. In Berlin gewann sich Schlüter schnell einen Namen: nach dem Vorbild eines unberittenen Ludwig XIV., den er in Paris gesehen hatte, schuf er, viel realistischer, ein wohlgetroffenes Standbild des Kurfürsten Friedrich III. für den Hof des Zeughauses. (Das Bild wurde später, nach dem Tode Friedrichs I. und Schlüters, schnöde beseitigt, beinahe eingeschmolzen und schließlich nach Königsberg geschafft. Es war zu gut für Berlin.) Nach seinem ersten Erfolg wurde Schlüter zum Bau des Zeughauses, und zwar nicht nur als Bildhauer, sondern auch als Baumeister herangezogen. Die gefährliche Mode, Bildhauer auch als Architekten gelten zu lassen, hat in Italien zu vielen barocken Ausschweifungen, doch auch zu großartigen Leistungen, wie Michelangelos St.-Peters-Kuppel und Berninis St.-Peters-Kolonnaden, geführt. Von dem großen Bildhauer Phidias wissen wir allerdings, daß er den Bau des Parthenon nicht allein, sondern in Zusammenarbeit mit zwei angesehenen Architekten vollendete.

Schlüters Teilnahme am Bau des Zeughauses brachte ihm weitere Triumphe als Bildhauer, aber auch seine erste Niederlage als Baumeister. Er scheiterte mit seinem Versuch, einen bereits durchaus geplanten und schon begonnenen französischen Bau nachträglich in ein Kunstwerk eigener Prägung umzuwandeln. Schlüter und die anderen Deutschen, die mit ihm am Zeughaus arbeiteten, versuchten, dem strengen französischen Bau die schlichte Zweckmäßigkeit zu nehmen und ihm den Schein eines Palastes zu geben. Die meisten Schlüterschen Zutaten, namentlich die überhöhte Attika, mit der Schlüter das Dach des Zeughauses belud, sind bei der Fertigstellung durch seinen französischen Nachfolger Jean de Bodt wieder beseitigt worden. Doch es blieb der reiche bildhauerische Schmuck, der die Umrißlinien des Baues barock verbrämt wie Straußenfedern einen Stahlhelm. Dieser Schmuck ist nur zum kleinsten Teil von Schlüters eigener Hand. Sie ist um so deutlicher in den unübertrefflichen federumrauschten, löwen- und drachenumzüngelten Prunkhelmen erkennbar, mit denen die Schlußsteine über den Fensterbogen rings um das Zeughaus sehr viel reicher verziert wurden, als die strengen Regeln der neuen französischen Baukunst erlaubten. Es wird vermutet, daß Schlüter der kriegsdienstverweigernden Sekte der Mennoniten angehört hat. Jedenfalls hat er nicht wie sein schließlich erfolgreicher Nebenbuhler, der Baumeister Eosander von Göthe, einen militärischen Rang bekleidet. War dieser Mangel am preußischen Hof selbst damals schwer entschuldbar? Und hat er zu Schlüters späterem Unterliegen unter den besser beratenen Eosander von Göthe beigetragen?

Die phantastischen Prunkhelme, mit denen der unkriegerische Schlüter das Äußere des Zeughauses umgab, waren leer; die zuckenden Häupter der Geschlagenen hat Schlüter auf die Schlußsteine der Fensterbogen rings um den inneren Hof des Zeughauses gehängt, wo sie als zuverlässige Sinnbilder eines Waffenlagers und als Kunstwerke unvergängliche Bedeutung behalten. »Er hat das Morden der Schlacht mit all seinem Grauen dargestellt, das mißtönende Röcheln, das Erschlaffen der Züge, das Schmerzenswelken des Mundes, das Brechen des Auges, den ganzen unsäglichen Jammer ohne Erhebung, ohne Versöhnung« (Gurlitt). Im heutigen Deutschland ist verfügt worden: »Wenn Verwundete den zum Gefecht vormarschierenden Truppen entmutigende Worte zurufen, so üben sie Verrat am Vaterland.« Heute wäre Schlüter vielleicht wegen seiner Darstellung der Sterbensqualen gerade im Zeughaus, wo sich die zum Gefecht eilenden Truppen ihre Trommeln und Mordwerkzeuge holen sollen, als Verräter bestraft worden. Aber König Friedrich I. wurde nicht an ihm irre.

Auf die Rückseite des Zeughauses schließlich hängte Schlüter, wieder auf die Schlußsteine der Fensterbogen, grauenhaft verklärte Medusenhäupter. Das feierliche Grauen dieser Medusen wäre vielleicht auch in der idealisierenden französischen Kunst von damals geduldet worden, aber aus den Köpfen der verendenden Krieger sprach eine realistischere Kunst, als die französische Ästhetik und ihr Schüler Lessing sie wollten. Lessings frommes Schriftchen »Wie die Alten den Tod gebildet« predigte andere künstlerische, aber kaum andere menschliche Ideale als Schlüters sterbende Krieger. Vielleicht vermied Schlüter bei diesen Sterbemasken nicht ganz die Gefahr »deutschen Wesens jener Zeit«, das Gurlitt beschrieben hat als »die Lust nach Auffallendem, Besonderem, die für feinere Unterschiede schwerer zugängliche Art der im Krieg verrohten Nation, das Suchen nach zuckendem Gesichtsausdruck und nach starker Erschütterung der Nerven. Damals gingen über die deutschen Bühnen die von furchtbaren Worten und Taten triefenden, bombastischen Stücke des Lohenstein und Gryphius; die deutsche Baukunst erfreute sich der stärksten Formen, der gewundenen Säulen, der über die Gesimse weggreifenden Konsolen und des zweifellosesten Realismus, sei es an Gerippen oder an Blumengehängen – überall trat die Verhärtung des Herzens hervor.«

Konnte aber selbst die stärkste Mahnung des Künstlers in einem Waffenlager zu stark sein? Schlüters sterbende Krieger haben die Grenze bildender Kunst kaum überschritten, und sicher gehören seine Medusenhäupter und vor allem sein Reiterbild des »Großen« Kurfürsten zu der hohen Kunst, die zwischen Zuviel und Zuwenig das höchste an darstellbarer Leidenschaft vor Augen führt und die ihrer Ergänzung in einer gleich lebendigen Baukunst bedarf. Daß Lessing und Winckelmann und daß vor allem der nach bildender und baumeisterlicher Kunst strebende Goethe diese Werke sehen konnten, ohne sie über den Laokoon zu stellen und zum Anfang der neuen deutschen Ästhetik zu machen, beweist, wie wenig kulturelle Verbundenheit zwischen den führenden Künstlern unseres Volkes erreicht und wie wenig Schlüters große Kunst zum lebenden Besitz des Geschlechtes wurde, das den Spruch schuf:

Was du ererbt von deinen Vätern hast,

Erwirb es, um es zu besitzen,

das aber als schlechter Knecht mit seinem Pfunde nicht zu wuchern verstand, sondern es vergrub. Die einigende, belebende Hauptstadt fehlte.

Schlüters leidenschaftlicher Wunsch nach einer Baukunst, die seiner überlegenen und eigenartigen bildhauerischen Leistung entsprach, fand schroffe Gegner, die ihrem eigenen Vorteil oder den Lehren der strengen französischen Baukunst rückhaltlos folgen und den Bildhauer Schlüter aus dem höchsten Bauamte des Landes verdrängen wollten. Sie tadelten nicht nur seine freiere Auffassung der Baukunst, sondern wiesen ihm auch Mangel an bautechnischen Kenntnissen nach. Schlüter hätte antworten können, daß er von der Bautechnik vielleicht doch ebensoviel verstand wie der Mediziner Perrault, dessen Louvre-Kolonnade künstlerisch ein Vorbild für das Berliner Zeughaus geworden ist und in dessen Giebeln einige der technisch schwierigsten Steinverlegungen seit den Zeiten der Ägypter geleistet worden sind. Schlüter hat von der Bautechnik auch kaum weniger verstehen können als sein großer englischer Kollege Christopher Wren, der sich in den ersten 30 Jahren seines Lebens nur mit Astronomie beschäftigt hat und dann doch mit seiner St.-Pauls-Kathedrale und anderen 60 Kirchen und öffentlichen Gebäuden der größte Architekt Englands geworden ist. Schließlich war ja wie Schlüter auch Bernini Bildhauer und hatte doch die großartigen Kolonnaden des römischen St.-Peter-Platzes, den Palast Barberini und viele andere wertvolle Bauten geschaffen, ohne die Bautechnik allzuviel zu seinem Ausgangs- oder Sondergebiet gemacht zu haben. Aber alle diese großen Meister des 17. Jahrhunderts wurden durch zuverlässige Handwerker unterstützt. Als Bernini mit seinen italienischen Maurern Bauweisen in Paris einführen wollte, die dort unbekannt und nicht bewährt waren, lachten ihn die Pariser Maurer aus. In dem dann veranstalteten Wettbauen stürzten die italienischen Probegewölbe ein, während die französischen siegreich stehen blieben und deshalb auch bei dem Weiterbau des Louvre angewendet wurden. Schlüter dagegen war nicht nur selbst kein Bautechniker, sondern ließ sich auch noch schlecht beraten. Manche seiner Vorschläge, z. B. das Abdecken seiner überhohen Attika auf dem Zeughaus mit Holz, wirken dilettantisch.

Palazzo Madama, Rom. Vollendet 1642

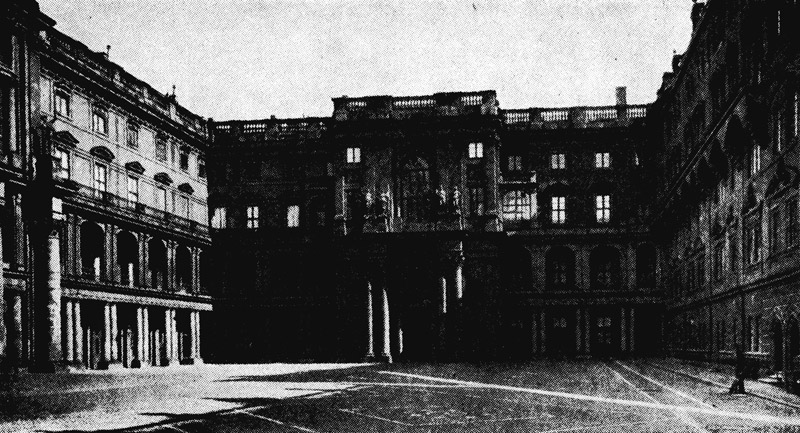

Schloß und Kurfürstenbrücke (vor dem Umbau). Die Schloßfassade zerfällt in die Kopie des Palazzo Madama (oben) und in die unvermittelt davor gestellten Portale Schlüters (verschiedene Gesimsbreiten)

Als aber Schlüter die Bauleitung des Zeughauses im November 1699 wieder an einen Franzosen abgeben mußte, war das für ihn noch keine Niederlage als Baumeister. Im Gegenteil tauschte er damals den kleineren Bauauftrag des Zeughauses gegen die wichtigere Berufung zum Schloßbaumeister ein.

Schlüters Aufstieg zum Schloßbaumeister hängt zusammen mit dem Sturz des klugen Ministers Danckelmann, dem das Streben des Kurfürsten nach der Königskrone ebensowenig gefiel wie der Gedanke, einen in der Baukunst unerfahrenen Bildhauer zum Baumeister des größten Prunkbaues der Hauptstadt zu machen. An die Stelle des vorsichtigen Danckelmann trat der leichtsinnige Wartenberg, der kein anderes Ziel kannte, als sich durch rücksichtsloses Eingehen auf die Pläne des Kurfürsten Vorteile zu verschaffen. Wenn aber des Kurfürsten Streben nach der Königswürde jedem guten Deutschen ebenso schädlich erscheinen muß, wie es dem Prinzen Eugen, dem »Helden Deutschlands«, erschien, so verdient gerade des Kurfürsten Friedrich Wunsch, den deutschen Künstler Schlüter auf jedem Gebiete seines Strebens zu fördern, den höchsten Beifall.

Schlüters Beitrag zum Schloß in seiner heutigen Gestalt scheinen die großen Torbauten auf der Süd- und Nordseite zu sein sowie die Ausgestaltung des großen Schloßhofes Der damals einzige Hof des Schlosses wird heute der »zweite Hof« genannt. Da das Schloß früher nicht so weit nach Westen reichte wie heute, hat Schlüter nur die Vorbauten Portal I und V errichtet; die Portale II und IV entstanden später als Wiederholungen der Schlüterschen Vorbilder. Das Portal III auf der Westseite stammt von Eosander von Göthe.. Das nördliche Portal I hat Schlüter »nicht eben sehr geschickt« vor die viergeschossige Architektur des schon vorher vorhandenen römischen Palastes gestellt, so erklären selbst so warme Bewunderer wie Gurlitt, der auch Schlüters »etwas matt profilierten Sockel« beanstandet, »über welchem sich zwei Paare Riesensäulen erheben. Die Form ihrer übermäßig stark geschweiften Schäfte, ihrer reich durchgebildeten Kapitäle, namentlich aber die schwere, mit den Linien der Rücklage« (also des dahinter stehenden römischen Palastes, Seite 79) »nicht übereinstimmende Ausbildung des Gesimses lassen eine Hand von minderer Sicherheit erkennen. Es offenbart sich in dem Bau ein ins Große vorschreitender Künstlergeist, ein mächtiges Wollen, dem aber das tatsächliche Können nicht überall entspricht. Man merkt die fehlende Schule und die aus dieser ersprießende Gleichgültigkeit gegen die überlieferte Form und gegen das Abwägen der Baumassen und der Profile«. Von Schlüters »meisterhaftem, wenn auch willkürlichem und rein malerischem Prunkwerk« sagt Gurlitt aber auch: »Es steckt in dieser riesigen Ordnung ein hoher künstlerischer Mut, ein hinreißendes Selbstvertrauen. ›Richtiger‹ gebildet hätten diese Säulen vielleicht minder glücklich gewirkt. Damals standen sie vor der noch wesentlich kürzeren Fassade, welche nun mit einem Schlag an Stelle des italienischen ein ganz deutsches Eigenwesen erhielt. Nicht mehr herrschten die waagerechten Linien vor, nicht mehr war der Bau eine aus gleichwertigen Teilen geschaffene Einheit: Ein kühner Eingriff hat ihn zu einem dem deutschen Empfinden mehr entsprechenden, aufstrebenden, senkrecht gegliederten Ganzen gemacht, ihm das Ansehen eines römischen Herrensitzes genommen, um ihn zum preußischen Königsschloß zu erheben, zu einem Bau, der sich festlich dem Volke (?) öffnet und der eine Steigerung der dienenden Teile zu einem herrschenden Glied darstellt.« An Schlüters Portal V auf der Lustgartenseite tadelt Gurlitt »das Häufen der an sich ziemlich trockenen Motive, die Verwendung der Blattgehänge, die gewändelosen, langgestreckten Fenster, die etwas nüchterne und nicht eben kraftvolle Form der Wandpfeiler …«

Schlüters Schloßhof mit den großen Säulenschäften (an den Portalen), die er von dem früheren Plan eines großen Säulenhofes beibehielt

Querschnitt durch Berninis Louvre-Entwurf, der unausgeführt blieb, aber vielleicht das Vorbild des in Berlin vor Schlüters Zeit geplanten großen Säulenhofes war

Im Gegensatz zu dieser in Deutschland heute üblichen Bewunderung des Barocken darf nicht vergessen werden, daß gerade das von Gurlitt getadelte Portal V den bedeutenden Vorzug hat, in seinem dreigeschossigen Aufbau eine getreue Darstellung der dahinter liegenden Räume zu sein, während das von Gurlitt gelobte Portal I mit seiner » kolossalen« Säulenordnung recht eigentlich eine falsche Fassade darstellt. Die Räume des Schlosses sind nämlich viel niedriger als die » kolossalen« Säulen, die Schlüter am Portal I davorgeklebt hat. Diese Säulen stehen als irreführender Schmuck oder als klassizistische Attrappe vor einem viergeschossigen Hause, statt, wie in ihrer antiken Heimat, vor einer hohen eingeschossigen Halle ihrer eigenen Größe. Gewiß haben Bernini und Perrault bei ihren Entwürfen für den Pariser Louvre denselben Fehler gemacht wie Schlüter, aber Perrault hat wenigstens taktvoll vermieden, diesen Fehler nach außenhin in Erscheinung treten zu lassen – er ließ das Obergeschoß fensterlos –, und Perraults Bewunderer haben trotz dieser klugen Vorsicht ihres Meisters den Widerspruch zwischen seiner Louvre-Kolonnade und den dahinter liegenden Räumen als »Fälschung« anerkannt.

Der sogenannte zweite (innere) Schloßhof ist Schlüters reifstes architektonisches Werk. Dort fand Schlüter bereits Anfänge zu einer großen, den Hof umspannenden Säulenhalle vor. Vielleicht ging diese gewaltige Säulenreihe noch auf die italienischen Baumeister des »Großen« Kurfürsten zurück. Jedenfalls enthielt schon im Jahre 1666 Berninis echt italienischer Entwurf für den unausgeführt gebliebenen Hof des Louvre etwas Ähnliches (Seite 81). Es scheint, daß Schlüter diese wohl halbfertig vorgefundene Säulenhalle wieder abgerissen und an ihrer Stelle mit seinem heute noch vorhandenen Hof etwas viel weniger Einheitliches geschaffen hat. Doch rühmen ihm Bewunderer wie Gurlitt die Absicht nach, »an Stelle jener ruhmredigen Einfachheit, welche das Wesen des italienischen Barock ist, den Formreichtum und die lebensfrohe Vielgestaltigkeit deutscher Kunst zur Geltung zu bringen … Der Entwurf zeugt nicht immer von künstlerischer Sicherheit, aber von entschlossenem Handeln …« Es trifft sich, daß mit dem Hof des Pariser Louvre der berühmte Perrault vor einer ganz ähnlichen Aufgabe gestanden hatte, wie Schlüter mit dem Hof des Berliner Schlosses. Perrault fand alte Bauten, die er änderte, und Berninis großartigen Hofentwurf vor, den er nicht ausführte. Selbst Perraults französische Bewunderer (z. B. H. Lemonnier) geben zu, daß Perrault in diesem Louvre-Hof »nur Banales erfand«.

Neben dem Äußeren und dem Hof des Berliner Schlosses hat Schlüter im Inneren zahlreiche Räume in dem prunkenden Barockstil geschmückt, der für den heutigen Geschmack oft überladen wirkt, der aber seit den letzten Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts wieder Bewunderer findet. Selbst einer ihrer wärmsten, Gurlitt, entdeckt jedoch an manchen Stellen der Schlüterschen Räume »ein merkwürdiges Tasten in das dem Bildhauer fremde Gebiet der Architektur, eine Unsicherheit in den Bauformen, die durch die derbe Kraft des Bildnerischen nur teilweise verdeckt wird …«

Berliner Bau-Tragödien

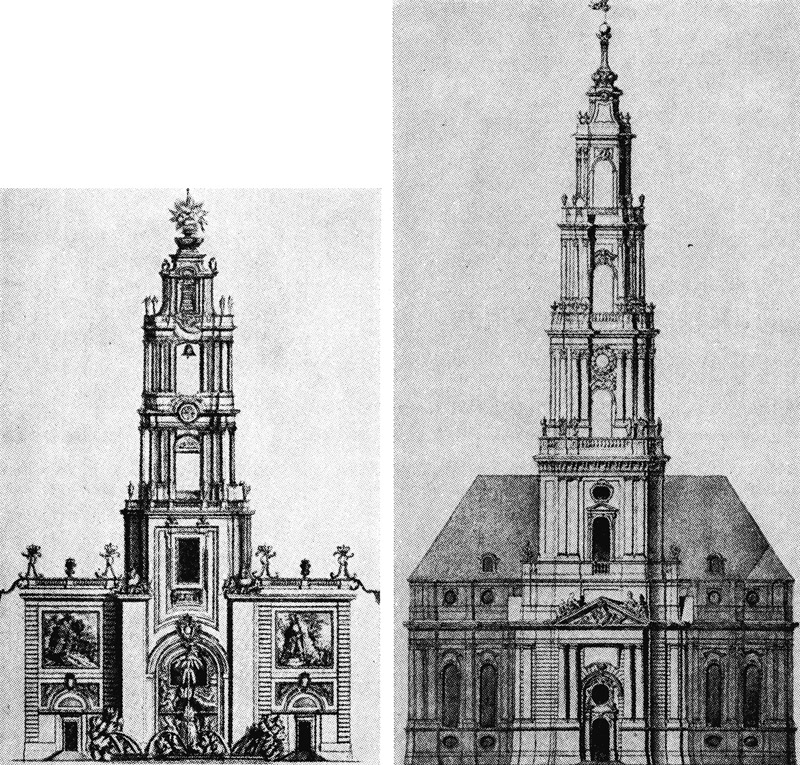

Rechts: Titus Favres Entwurf für den Wiederaufbau des 1734 eingestürzten Petri-Turmes

Links: Schlüters zweiter Entwurf zum 1706 eingestürzten »Münzturm«. Die Altane rechts und links sollten den wankenden Turm stützen

Während Schlüter am Schloß baute, entstand ein gefährlicher Riß in der Außenwand, die er auf der Nordseite errichtet hatte. Doch blieb dieser Zwischenfall ohne ernste Folgen für Schlüter. Verhängnisvoll wurde seine »Unsicherheit« erst beim Umbau des alten Münzturmes, der stark aufgehöht werden und Kessel für die Wasserkünste des Lustgartens und darüber ein Glockenspiel tragen sollte. Schlüter wollte mit diesem Turm an bekannte Kampanilen in Italien, Holland und England erinnern. Sein Wasserturm sollte als schlankes Ausrufungszeichen die nordwestlichste Ecke seines nordwestlich vor dem Schloß geplanten Platzes beherrschen (Seite 69 und 22). Schlüter hat drei verschiedene Entwürfe für diesen Turm gemacht. Gurlitt lobt keinen und findet den dritten »formlos«; er nennt ihn »den Bankrott Schlüters als Architekt« und findet seine Konstruktionen »sehr eigentümlich« und »unglücklich«.

Gegenüber den bautechnischen Fehlern, die Schlüter gelegentlich der großen Mauerrisse im Zeughaus, Schloß und am Münzturm vorgeworfen werden, darf nicht vergessen werden, daß der Baugrund in diesen alten Spreesümpfen ungewöhnlich tückisch ist und daß alle technischen Vervollkommnungen des 20. Jahrhunderts nicht den Aufwand von Millionensummen ersparten, um beim Bau des noch heute unfertigen Pergamon-Museums einen unergründlichen Sumpf zu überbrücken. Weder bautechnische noch baukünstlerische Mißgriffe Schlüters würden uns zu einer endgültigen Verurteilung seines baumeisterlichen Ehrgeizes berechtigen. Es trifft sich, daß – in noch groteskerer Weise als der große Perrault im Hof des Louvre – Christopher Wren sich mit seinem ersten Entwurf für die Londoner St.-Pauls-Kathedrale gegen den guten Geschmack versündigt hat und daß auch in seinem durchaus geänderten Entwurf, wie er später zur allgemeinen Bewunderung ausgeführt wurde, an der wichtigsten Stelle, an der Kreuzung von Haupt- und Querschiff im Innenraum, ein plötzliches Versagen der Schöpferkraft des Künstlers peinlich bemerkbar bleibt. Trotzdem ist Wren der Führer der großen klassischen Baukunst Englands geworden. Vielleicht hätte Schlüter für Deutschland ähnliches geleistet, wenn er von den Berliner Bautechnikern tüchtiger unterstützt worden wäre und wenn Friedrich I. nicht zu früh seinem verständnislosen Sohn hätte weichen müssen.

Seit 1704 zeigten sich auch in Schlüters Münzturm Risse, die während des Emporwachsens des Turms allmählich größer wurden. Zwei Jahre lang versuchte er sie zu verheimlichen. Er wurde zwar von seinen Gegnern furchtbar angegriffen, aber der König bewahrte ihm sein Vertrauen. Schlüter hatte 1702 eine Zeichnung seines geplanten Turmes veröffentlicht, auf der geschrieben steht«: »Mitten unter dem Lärm der Waffen und mitten unter tausend Sorgen für die Ruhe Europas ließ der König diesen Turm zum Schmuck der Stadt und zu öffentlichem Nutzen erbauen.« In demselben Jahre vermehrte der König Schlüters Jahreseinkommen um 1000 Taler. Im Juni 1705, also mitten in der Zeit des nordischen Krieges und inmitten der Angriffe, die wegen der Risse im Münzturm gegen Schlüter gerichtet wurden, würdigte Friedrich I. die Dienste, die Schlüter ihm »zu besonderem Vergnügen« geleistet hatte, und schenkte ihm 8000 Taler; wieder »ohne Abzug der Marine-Jura«! Erst als die stärksten Eisenanker, mit denen Schlüter seinen Turm zu halten gehofft hatte, zerrissen und als die Umgebung des berstenden Turmes gefährdet war, ließ der König die Sache untersuchen und dann, ohne ein Wort der Ungnade, Schlüter die Abtragung des Turmes fortsetzen, die Schlüter bereits heimlich begonnen hatte.

Der Bericht der Sachverständigen wurde vernichtend für Schlüter. Zum Sachverständigenausschuß gehörte der Direktor der Berliner Akademie der Künste, Professor Sturm. Er wetterte noch nach Schlüters Tod in seinen Schriften über die Leute, die noch keinen Kofen gebaut hätten, aber, von einer italienischen Reise zurückgekehrt, in Berlin, Dresden oder Hannover Aufträge für Paläste bekommen und »vor Praxis mäßige Herren passiren«, obgleich sie »groben Mangel in den Principiis litten«. Anfang 1707 wurde Schlüter durch Eosander von Göthe aus der Bauleitung des Schlosses verdrängt. Das bedeutete keinen Sieg der strengen französischen über die barocke deutsche Richtung in der Berliner Baukunst. Eosander war durchaus nicht ein Anhänger der strengen französischen Richtung, sondern hat sich später in seinem großen Westportal (über dem sich seit 1846 die große Kuppel der Schloßkapelle erhebt, Seite 85) mindestens ebenso barock gebärdet wie Schlüter in den südlichen Schloßportalen.

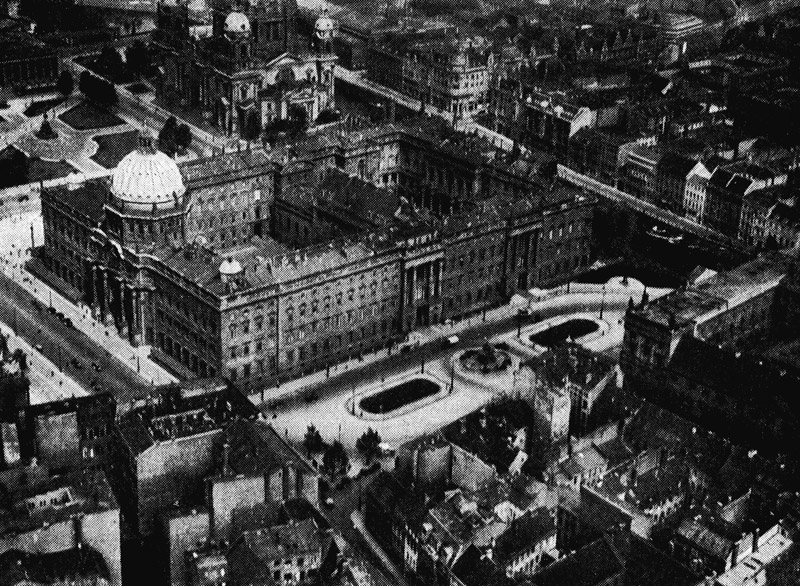

Kaiser-Wilhelm-Denkmal, Schloß, Dom, Börse, Altes Museum, National-Galerie, vom Südwesten gesehen

Seit 1708 fehlte Schlüter im Hofbauamt; aber man darf deshalb noch nicht von Schwäche oder Charakterlosigkeit König Friedrichs I. sprechen und ihm Vorwürfe machen, daß er seinen größten Künstler nicht im Schloßbauamt zu halten verstand. Selbst der mächtigste Freund der Künstler, Ludwig XIV., vermochte nicht, seinen größten Maler, Le Brun, gegen den Widerstand des Ministers Louvois, und seinen größten Dichter, Racine, gegen den Ansturm der öffentlichen Meinung zu halten. Aber er bewahrte ihnen seine königliche Zuneigung und die Möglichkeit, neue Werke zu schaffen.

Auch Schlüter blieb Hofbildhauer, und es war wohl gerade nach seinem Ausscheiden aus dem Schloßbauamt, daß er die Aufträge für die Prachtsärge der 1705 verstorbenen Königin und des noch lebenden Königs ausführte. Beide Särge gehören zu den reichsten Leistungen des Barock, auch wenn sich die angesehenen Liebhaber dieser Kunst nicht über alle Einzelheiten verständigen können. Gurlitt zum Beispiel rühmt die Gestalten am Kopfende des Königssarges: »Sie sind noch mehr im Sinne Rubens' gedacht, großartiger, schwungvoller, körperlicher«; während der letzte Biograph Schlüters (Ernst Benkard) von denselben Gestalten sagt: »Ihr Ausdruck spricht von einer Leere, die wir sonst nicht bei Schlüter gefunden haben.« Jedenfalls sind diese beiden Prunksärge sehr barock. An die edle Einfachheit des sargartigen Denkmals, das Peter Vischer für den Kurfürsten Johann schuf, darf man beim Betrachten »barocker« Kunst selbstverständlich nicht denken. Aber selbst an die Einfachheit des Schlüterschen »Großen« Kurfürsten darf man nicht denken, wenn man die in hundert Attributen, Symbolen und Maßstäben schillernden Prunksärge Schlüters bewundern will. Am Fußende des Sarges der Königin kauert ein Bild des Todes, wie ihn Schlüter ähnlich schon am Grabe Männlichs in der Nikolaikirche gebildet hatte: »eine Muskelfigur mit den Anzeichen der Verwesung, die um so grausiger wirken, als dieser Tod handelnd und redend eingeführt ist« (Gurlitt). Lessings Widerstand gegen derartige Ausschweifungen war nicht unberechtigt.

Während so Schlüter von der Höhe, die er als Bildhauer mit seinem »Großen« Kurfürsten erreicht hatte, herabzusinken scheint, schuf er aber in der Dorotheenstraße das Landhaus Kamecke (heute Loge Royal York genannt), mit dem er sich als Baumeister glänzend bewährte. Dort gestaltete er die überlieferten Formen des Barock vielversprechend und neuartig: er verwandelte die Wandpilaster und Stützenordnungen in Rahmenbänder, so daß sie nicht mehr als falsch angewandte »kolossale« Pilaster wirken, sondern fast schon den Betonrahmenbau von heute ankündigen. Die Formen dieses also teilweise schon ganz modernen Bauwerkes klingen außerdem so glücklich mit den darübergesetzten Bildwerken zusammen (Seite 87), daß sicher für Berlin noch Großes, vielleicht sogar die Begründung einer großen deutschen Baukunst von diesem Bildhauer-Architekten zu erwarten gewesen wäre, wenn nicht der Nachfolger Friedrichs I. ihn und viele andere Künstler aus Berlin vertrieben und Banausentum zur preußischen Ehrensache gemacht hätte.

Schlüter rettete sich nach St. Petersburg, wo Peter der »Große« gewaltsam seine neue Hauptstadt baute. Zar Peter hatte zwar mehr Sinn für die Mitarbeit großer Künstler, aber er behandelte sie nicht weniger roh als König Friedrich Wilhelm I. seine unglücklichen Untertanen. So hatte der Zar neben Schlüter auch einen der gesuchtesten Pariser Künstler, den Architekten Le Blond, durch großes Gehalt nach St. Petersburg gelockt, aber er prügelte ihn bald eigenhändig, ganz wie es gleichzeitig in Berlin königliche Mode wurde. Schlüter wurde zwar reichlich beschäftigt mit »Erbauung vieler Paläste, Häuser, Akademien, Manufakturen, Buchdruckereien usw.«, aber die Petersburger Luft bekam ihm nicht. Er versteifte sich damals darauf, das perpetuum mobile zu erfinden, und starb ein Jahr nach dem Tode des Königs, der ihn in Berlin trotz mancher Mißerfolge gefördert und gehalten hatte. Schlüters Witwe, die mittellos in Berlin zurückgeblieben war, bat den neuen Berliner König um ein Witwengehalt und wurde von ihm angewiesen, »seine Königliche Majestät damit nicht wieder zu behelligen«.

Bernini, der ebenso wie Schlüter der Sohn eines kleinen Bildhauers gewesen war, wurde von Päpsten und Königen gefeiert und geadelt und hinterließ ein Vermögen von zwei Millionen Mark. Und doch hat Bernini nichts geschaffen, was bedeutender gewesen wäre als der »Große« Kurfürst Schlüters. Der Maler Le Brun war von Ludwig XIV. geadelt, der Baumeister Mansard von ihm zum Grafen gemacht worden. Aber Schlüter war Deutscher; ungeehrt wurde er aus Berlin, der Stätte seines ruhmvollsten Werkes, vertrieben, verdarb im Ausland und hinterließ eine darbende Familie. Selbst die Bauten, die Schlüter, einer der wenigen ganz großen bildenden Künstler Berlins, dort errichtet hat, sind nicht sicher vor Zerstörung gewesen. Das Landhaus Kamecke in der Dorotheenstraße wurde verständnislos zwischen überhohe Bauten eingeklemmt, und die »alte Post«, die Schlüter für den Minister Wartenberg gebaut hatte, wurde in Wilhelminischer Zeit abgerissen (1889). Muß Schlüter als zufälliger Komet des Berliner Himmels gelten? Konnte ein Künstler wie er unter keinen Umständen in Berlin Bürgerrecht oder Aussicht auf Nachfolge gewinnen? Das ist behauptet worden. Aber in den Schlössern von Berlin und Charlottenburg finden sich Bildhauerarbeiten, die aus seiner Zeit, wenn auch nicht von Schlüter stammen und doch seinen besten Leistungen gleichkommen. Daß alle diese großartigen Anfänge in Berlin verkümmern mußten, war großenteils Schuld des Nachfolgers Friedrichs I.

Schlüters »Landhaus Kamecke« in der Dorotheenstraße, 1712