|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Ihr bleibet vor Verwunderung stehn,

Und zweifelt doch an meinem Leben?

Laßt meinen Reiter mir die Ferse geben:

So sollt ihr sehn!

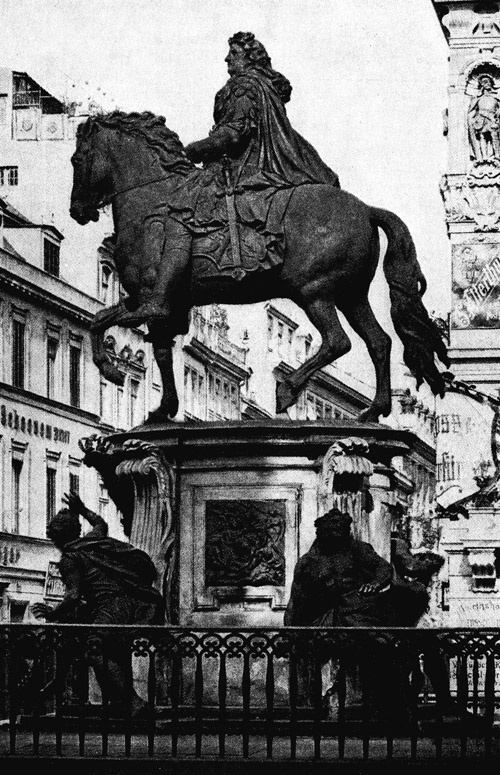

»Das Pferd Friedrich Wilhelms auf der Brücke zu Berlin«

Gedicht von Lessing

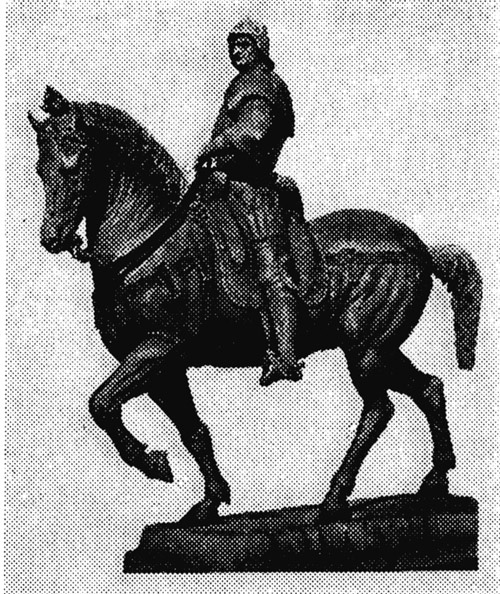

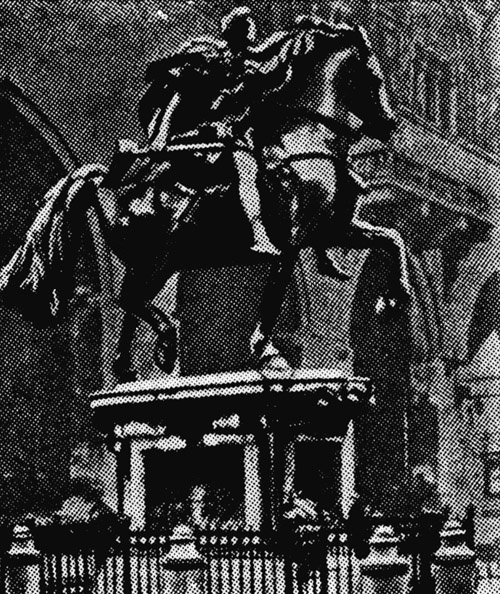

Wer noch zweifelt, daß König Friedrich I. der größte Hohenzoller gewesen ist, wird vielleicht durch seine Leistungen als deutscher Bauherr am Berliner Schloß und Zeughaus, sicher aber durch das unübertreffliche Reiterdenkmal bekehrt werden, mit dem Andreas Schlüter den deutschen Kunstsinn dieses ersten Preußenkönigs mehr als die Tugenden seines Vorgängers verherrlichte. Über die ehernen Reiter, vor denen die künstlerisch erwachte Christenwelt sich beugt, herrscht in fast unnahbarer Dreieinigkeit Schlüters Denkmal des ungespornten »Großen« Kurfürsten zusammen mit den gespornten Reiterfiguren von zwei anderen Söldnerführern (Gattamelata und Colleoni), deren Denkmäler ebenfalls weniger diese heute gleichgültigen condottieri als« den Ruhm eines großen Bauherrn (also der Republik Venedig) und großer Bildhauer verewigen.

Zur Würdigung des Berliner Denkmals muß man seine Ahnen betrachten. Das Steinbild des Hohenstaufen-Kaisers im Dom zu Bamberg, in dem das Rittertum des Mittelalters lebt, war lange vergessen. Aber das kaiserliche Rom hatte in dem ehernen Mark Aurel des Capitols ein unvergeßliches Vorbild für alle nachfolgende Reiterplastik geschaffen. Mit diesem Vorbild vor Augen schuf Leonardo da Vinci das Reiterbild eines Mailänder Herzogs und bewies zugleich – als der größte Künstlerphilosoph aller Zeiten – den absoluten Fürsten der Neuzeit die ihnen gebührende Anhänglichkeit: das Reiterbild, mit dem er seinen Herzog unsterblich machen sollte, wollte Leonardo da Vinci nach dem Sturz des Herzogs in ein Denkmal des siegreicheren Franzosen-Königs verwandeln.

Aber Leonardos Königsbild ging verloren und erwachte zu neuem Leben erst 1687 in dem Reiterbild Ludwigs XIV., das auf dem Pariser Place Vendôme durch die große Revolution aufs neue zerstört wurde. Seine freie Nachbildung auf der Kurfürstenbrücke zu Berlin (gegossen 1700) stellt zwar nur den Kurfürsten dar, der Deutschland im Sold Ludwigs XIV. verriet und von ihm zum besten gehalten wurde; aber diese Reiterstatue des »Großen« Kurfürsten strahlt eigenes Licht aus und ist ein wichtiger Beweis dafür, daß deutsche Kunst Größtes vermochte, wenn sie gebildete deutsche Auftraggeber fand, statt durch Halbbarbaren, wie Friedrich Wilhelm I., oder nur nach dem Ausland und rückwärts blickende Fürsten, wie Friedrich II, gestört zu werden.

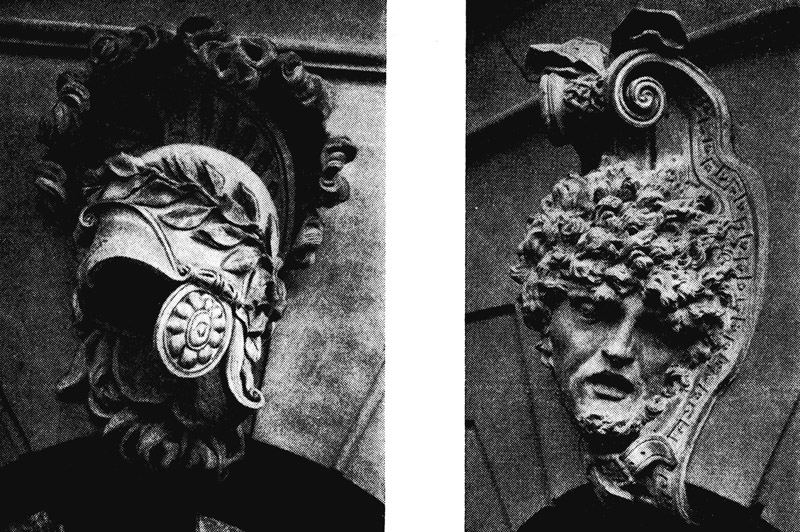

Der Prunkhelm des sterbenden Kriegers. Die Prunkhelme setzte Schlüter für die Straßenansicht auf die Außenseite des Zeughauses. Die Köpfe der sterbenden Krieger hängte er innen rings um den Hof

Schlüters Medusa auf der Rückseite des Zeughauses

Mit dem Meisterwerk Schlüters ließ Friedrich III. seinen Vater gleichsam feierlich entsühnen und ihm eine Würde verleihen, die er nie besaß. Friedrich der »Große« spottete noch in seinen Mémoires über das Pantoffelheldentum des »Großen« Kurfürsten, der in seinem Testament einer zweiten Frau und ihren Kindern zuliebe die preußische Monarchie in Stücke riß. Friedrich III. verabscheute diese Stiefmutter ebenso wie die politische Unzulässigkeit, die Reichsfeindschaft und erfolglose Franzosenfreundschaft seines Vaters und zerriß statt der Monarchie, die er rettete, das Testament des »Großen« Kurfürsten.

In künstlerischen Dingen hatte der »Große« Kurfürst entweder nur Belangloses gefördert oder sich willenlos fahrenden Niederländern, Italienern und Franzosen verschrieben. Aber das Denkmal, das sein Sohn ihm durch einen deutschen Künstler errichten ließ, ging nicht nur über den künstlerischen Ehrgeiz, sondern auch über die menschliche und staatsmännliche Haltung des »Großen« Kurfürsten hinaus. Den schlecht rechnenden Sanguiniker mit seinem keck zurückgeworfenen Kopf, den aufgepufften Backen und dem quellenden Doppelkinn enthüllt das Denkmal (mit Gavanis und Gulbransons würdiger Entlarvung) nur bei naher Betrachtung. Für den flüchtigen Betrachter dagegen, der zu blinder Heldenverehrung drängt, schuf Schlüter gnädig einen großen Mann aus dem kleinlichen Kurfürsten, der auch in der Stunde höchster Not (als die Franzosen ganz Deutschland und als die Türken vor Wien ganz Europa bedrohten) die preußischen Hilfstruppen zu spät kommen ließ, weil er ihre Hilfe dem deutschen Kaiser nur gegen Abtretung des Elsaß an Ludwig XIV. verhandeln wollte. Alle diese anationale Niedertracht, politische Kurzsicht und menschliche Erbärmlichkeit scheint überwunden, wenn man das Reiterbild auf der Kurfürstenbrücke aus mildernder Entfernung betrachtet. Dort verwandelt sich der betrogene Ränkeschmied in einen heldischen Reiter. Zwanglos im Staatsgewand römisch-französischer Imperatoren sitzt er auf einem kräftig vorwärtsschiebenden, aber mit festem Griff zurückgehaltenen Roß, das zwar schwer, aber weit edler ist als der von Jakob Burckhardt getadelte Gaul Mark Aurels und das einige aufmunternde Worte sogar zu Lessing zu sprechen vermochte, der sonst in Kunstfragen nur die Lehren seiner schwächere Kunst begehrenden Zeit nachsprach und ihrer Mode folgend sich lieber an römischen Kopien dritter Güte als an deutschen Meisterwerken begeisterte.

Gattamelata, Padua von Donatello

Der antike Mark Aurel, Rom

Colleoni, Venedig, von Verrocchio

Alessandro Farnese, Piacenza, von Mocchi

Ludwig XIV., Paris, von Girardon

Ludwig XIV., Versailles, von Bernini

Sechs Vorgänger des Schlüterschen »Großen« Kurfürsten

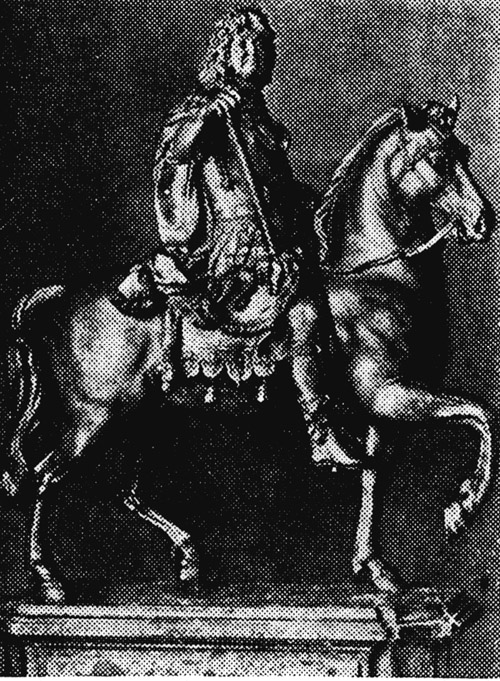

Die gefesselten Sklaven am Sockel des Kurfürstendenkmals sind spätere Zugabe, vielleicht von Schlüter verbesserte Arbeiten anderer Bildhauer, jedenfalls etwas geringere Ware. Doch Roß und Reiter ziehen stolz dahin auf höchstem Grat zwischen den beiden Abgründen des Überschwangs und der Kälte. Hier war in Berlin eine ganz große künstlerische Tat gelungen. Sie hätte am Eingang zu einer unaussprechlich großartigen deutschen Bildhauerkunst stehen und alle bildenden Künste mit sich reißen müssen, wie etwa die Pariser Louvre-Kolonnade der Auftakt zur großen französischen Baukunst geworden ist. Um die überragende Bedeutung des Schlüterschen Kurfürstendenkmals zu würdigen, muß man es vergleichen mit verwandten Arbeiten, die kurz vorher in Italien und Frankreich und kurz nachher in Deutschland entstanden sind. Bernini hatte gelegentlich seines feierlichen Aufenthaltes in Paris ein Reiterbild Ludwigs XIV. geschaffen, dessen barockes Furioso der überlegenen Gemessenheit des französischen Hofes so sehr widersprach, daß man es in einen entlegenen Teil des Parkes von Versailles verbannte. Die Statuen Ludwigs XIV., die Girardon schuf, waren, soweit wir aus vorhandenen Nachbildungen und aus verwandten Arbeiten anderer französischer Künstler schließen können, leicht ins Fade hinein idealisiert und weniger kräftig als der »Große« Kurfürst Schlüters. Es gibt in Piacenza ein stark bewegtes Reiterbild des Herzogs Farnese, das – älter als die Arbeiten Berninis und Girardons – ebenfalls Schlüters »Großen« Kurfürsten stark beeinflußt zu haben scheint. Aber auch dieses italienische Vorbild wird durch die Würde des Schlüterschen Kurfürsten übertroffen.

Schlüters »Großer« Kurfürst vom Westen gesehen. (Vor dem Umbau des Sockels)

Schlüters Leistung fand eine bewundernswürdige Nachwirkung in dem Werk eines anderen großen deutschen Bildhauers: Balthasar Permoser hat zusammen mit Schlüter am Berliner Schloß gearbeitet und ist wahrscheinlich der Meister der großen Faun-Hermen an dem von Schlüter entworfenen Schloßeingang auf der Lustgartenseite. Permosers berühmteste Werke finden sich im Dresdner Zwinger. Er bekam bald nach Entstehen des Schlüterschen »Großen« Kurfürsten den Auftrag für eine Büste Augusts des Starken, die in Anlehnung an Schlüter die lebendige Ähnlichkeit des »starken« August zu höchster bildhauerischer Wirkung steigert und ein Meisterwerk ersten Ranges geworden ist. Als es sich dann aber um mehr als eine Büste handelte und als Permoser, lange nach dem Sturz und Tode Schlüters, Standbilder Prinz Eugens und Augusts des Starken schaffen sollte, gelangen ihm zwar wieder Köpfe von hohem Wert, aber die damit verbundenen Leiber wurden nach französischen und italienischen Vorbildern in heute grotesk wirkende Spiralkurven geschlängelt und das Ganze mit allegorischen Beigaben so überladen, daß diese drei Werke weit hinter der Schlüterschen Meisterleistung zurückblieben.

Warum blieb die große Leistung Schlüters ein Schlag ins Wasser? Warum blieb nach so herrlichem Anfang die bildende Kunst Deutschlands noch für zwei bis drei Menschenalter belanglos? Warum blieb Schlüters große Leistung so unbekannt, daß des Franzosen Patte berühmtes Werk über die Reiterdenkmäler (Paris 1765) nichts davon erwähnte? Warum vermochten die Deutschen selber die deutsche Leistung nicht zu würdigen? Und wie kam es, daß nach einer so lebensvollen Leistung wie der Schlüterschen die deutsche bildende Kunst großenteils in literarischer Betrachtung und kraftlosem Klassizismus versandete und daß Goethe, der doch in Fragen bildender Kunst stets gelehrig bewunderte, was Lessing, Herder oder Winckelmann ihm empfahlen, gleichgültig am Denkmal des »Großen« Kurfürsten wie an den sterbenden Kriegern vorübergehen konnte, die Schlüter für das Zeughaus früher als das Reiterdenkmal geschaffen hatte? Goethes kurzes Berliner Tagebuch meldet den Besuch des Zeughauses. Er tat auch der grimassierenden, übergroßen Engel Erwähnung, die Friedrichs des »Großen« Neues Palais in Potsdam entstellen. Aber von Schlüters Werk ist bei Goethe nirgends ein Wort zu finden. 1827 scheint er sich einmal Radierungen der sterbenden Krieger angesehen zu haben. Warum fehlte vor Schlüters Reiterdenkmal der in deutscher Landschaft erforderliche Handweiser und Befehl zum Bewundern: »Schöne Aussicht!«?

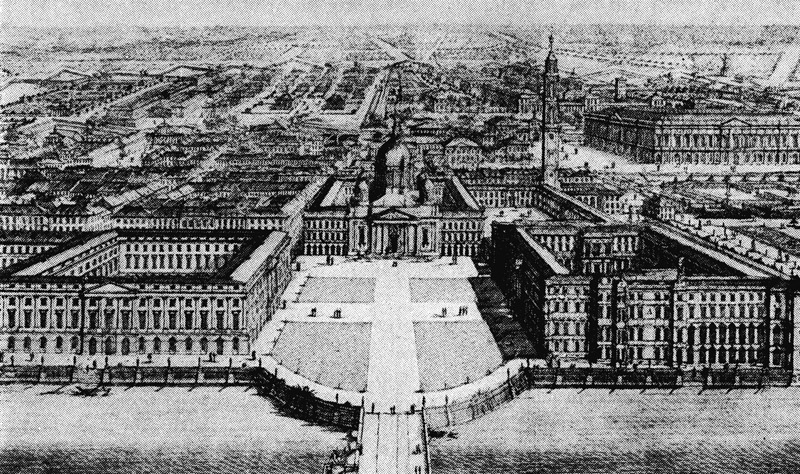

Wer heute das Schlütersche Reiterdenkmal betrachtet, muß sich nicht nur daran erinnern, daß es 1895 beim wilhelminischen Umbau der Kurfürstenbrücke zu hoch gestellt wurde und durch die Aufhöhung und Vergröberung der Bauten auf beiden Seiten der Brücke einen schlechten Hintergrund erhielt. Wichtiger ist, daß das Denkmal nur einen Teil eines städtebaulichen Ganzen darstellt, das unausgeführt blieb. Ein zeitgenössischer Stich des französischen Architekten Broebes, der uns eine Vorstellung von diesem Entwurf gibt, gilt als die stadtbaukünstlerische Großtat Schlüters. Auf diesem Entwurf steht das Kurfürstendenkmal nicht wie heute zwischen die unruhigen Seitenwände von Geschäftshäusern und Marstall eingeklemmt, sondern die Bauten südlich der Kurfürstenbrücke treten ebenso weit zurück von der Brücke wie das Schloß auf der Nordseite. Die Kurfürstenbrücke sollte also nicht wie heute auf die Südseite, sondern auf die Mitte des vergrößerten Schloßplatzes führen, vor dessen Freiheit das Kurfürstendenkmal seine ruhmreiche Umrißlinie ungestört auf den Himmel zeichnen konnte. Der Beschauer erkennt plötzlich die Verwandtschaft mit der vorzüglichen Aufstellung Heinrichs IV. auf der Pariser »Neuen Brücke«, die Schlüter als Vorbild für sein eigenes Denkmal vorgeschwebt haben mag.

Idealentwurf für einen Platz vor dem Schloß (rechts). Der vielleicht von Andreas Schlüter stammende Entwurf wurde etwa 1705 von Jean Baptiste Broebes gezeichnet

Den Hintergrund des derart umgestalteten Schloßplatzes sollte ein neuer Dom an Stelle der alten Dominikaner-Kirche bilden, und auf drei Seiten sollten sich die platzartigen Höfe des Schlosses, des Marstalls und der vom Münzturm beherrschte Platz anschließen.

Daß dieser großartige Platzentwurf Schlüters unausgeführt geblieben ist, gilt künstlerisch empfindenden Berlinern als die Tragödie der Berliner Stadtbaukunst. Fritz Stahl meinte, wenn dieser herrliche Platz gebaut worden wäre, hätte Berlin den großen künstlerischen Maßstab besessen, der die weitere Entwicklung beherrscht und gesteigert haben müßte. Mit diesem Platz vor Augen hätten die Berliner sich nicht in dem unarchitektonischen Durcheinander verlieren können, das später über ihre Stadt hereingebrochen ist. Vielleicht unterschätzte Fritz Stahl die verwüstende Allmacht wilhelminischer Geheimräte und ihren unbelehrbaren Dünkel.

Der Kupferstich von Broebes, der als Darstellung des großen Schlüterschen Gedankens gilt, ist beachtenswert auch deshalb, weil der entwerfende Baumeister augenscheinlich eine unglaublich kühne Vierteldrehung des Schlosses vorgenommen hat. Das Schloß und der Schloßplatz kommen damit rechtwinklig zu Zeughaus und »Unter den Linden« zu liegen, deren Achsen und architektonischen Kraftströme sich heute etwas gar zu zufällig am schief stehenden Schloß totlaufen. Die Ausführung des ehrgeizigen Entwurfes hätte den östlichen Arm der Spree vor dem Schloßplatz zu einem großen Becken erweitert. Das für Schlüters Dom und die anschließenden Plätze nötige Gelände wäre zum Teil durch die Verschmälerung des damals noch sehr breiten westlichen Armes (der später den Schinkelplatz gebildet hat) gewonnen worden.

Der Stich von Broebes zeigt auch – vielleicht zum ersten Male – die Straße »Unter den Linden« nicht mehr als verhältnismäßig kurze Baumreihe, sondern als mächtig in den weiten Westen vorstoßende Parkachse, wie sie früher schon in die Pläne für Paris und Versailles von Le Nôtre, einem der größten Künstler aller Zeiten, aufgenommen worden war. Im Tiergartenplan von 1685 (von La Vigne), also im Berlin des »Großen« Kurfürsten, fehlt diese machtvolle Westachse noch. Statt ihrer findet sich eine schräg nach Nordwesten abflauende Straße. Auch die große straffe Westachse ist also ein Geschenk Schlüters und Friedrichs I.

Im Zuge der Westachse von Versailles stürzte sich gleichsam ein großer mittlerer Strom von der Höhe des Schlosses hinab durch die Gärten in die Unendlichkeit und gewährte über seiner verebbenden Flut einen ergreifenden Ausblick in ewige Weiten. In Paris dagegen stieg die Kraftsäule von den Tuilerien empor zur traumhaft abschließenden Höhe des Etoile, wo heute der Triumphbogen steht und wo Le Nôtre und Colbert entgegenströmende Kaskaden planten. In Berlin war das Gelände weniger günstig für derart einheitlich-großartige Profilierung. Die Möglichkeit, jenseits der Wildnis des Tiergartens auf dem hochgelegenen Reichskanzlerplatz einen monumentalen Abschluß zu schaffen, ist zwar oft erwogen, aber nie bis zum überzeugenden Entwurf gefördert worden. Empfand Schlüter schon derartige große Raumgedanken, die weit über das einzelne Denkmal und das einzelne Bauwerk hinaus große Baumassen gruppieren und die weite Landschaft baukünstlerisch gestalten? Diese Gedanken schwebten damals in Italien und Frankreich, die Schlüter mit offenen Augen besucht hatte, in der Luft. Sie haben später einige ihrer schönsten Ausgestaltungen in Deutschland erfahren.

Woran ist der künstlerische Ausbau des Planes von Berlin gescheitert? Nicht am Widerstand des ersten preußischen Königs.