|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Die Kritiker Schinkels werfen seinen Bauten vor, daß sie zu oft nicht nur durch schöne Massen, sondern durch theatralische Aufmachung wirken, daß sie also den Entwürfen der Schein-Architektur gleichen, in denen hohe Sockelbauten und riesige Treppen sich zwecklos mit überflüssigen, ungeheuren Säulenhallen vereinigen. Es fehlt die notwendige Beziehung zwischen dem Inneren und Äußeren der Schinkelschen Bauten, zwischen ihrem Aussehen und ihrem Zweck. Das Fehlen dieser notwendigen Eigenschaften ergab sich aus Schinkels Hang, durch die Außenseite seiner Bauten zu verblüffen … Unter vier Augen war Schinkel oft selbst sein bester Kritiker, und er bedauerte diesen unwiderstehlichen Hang seiner Einbildungskraft.

J. I. Hittorf, Präsident der Pariser Akademie der schönen Künste, in seiner Rede zu Ehren des verstorbenen Schinkel, auswärtigen Mitgliedes dieser Akademie.

Karl Friedrich Schinkel (1781 bis 1841) war schon der führende Baumeister nicht nur Berlins, sondern Deutschlands, als er seinen wohlerworbenen Baumeisterruhm für seine im vorigen Kapitel geschilderten Ausschweifungen der Denkmalsphantastik einsetzte, die trotz ihres antikisierenden Gewandes recht eigentlich romantische Leistungen darstellten. Er hatte schon den griechischen Tempelvorbau seiner Neuen Wache geschaffen und stand ein Jahr vor dem Bau seines antikisierenden Schauspielhauses, als ihn der fromme Romantiker Clemens Brentano noch als »den größten Architekten seines Jahrhunderts« feierte.

Schinkel war anpassungsfähig. Er begann als Schüler des Klassizisten Friedrich Gilly, der die Pariser Revolutionsarchitektur und ihr Streben noch dorischer Strenge und römischer Massigkeit nach Berlin verpflanzen wollte. Diesen Lehrer klassischer Baukunst verehrte Schinkel beinahe abgöttisch, aber, so berichtet er in seiner eigenen Lebensbeschreibung, »die Verhältnisse nach dem bald darauf eingetretenen unglücklichen Krieg von 1806 ließen wenig Gelegenheit fürs praktische Baugeschäft«. Der Schüler des Klassizisten Gilly widmete sich deswegen der romantischen Malerei und fand Anklang und Brot mit seinen Dioramen und Panoramen, die sich liebevoll in die Baukunst und in die Kostüme aller Zeiten und Länder, einschließlich Perus, einfühlten, wie es die romantische Laune jener Zeit liebte. Auch viele Theaterkulissen hat Schinkel damals gemalt, z. B. ägyptische für die Zauberflöte. General Gneisenau wurde ein besonderer Verehrer der Schinkelschen Malerei. Ihre romantische Grundstimmung klingt aus der Erläuterung, die Schinkel unter eine seiner vielen Darstellungen von gotischen Kirchen im Walde schrieb: »Versuch, die liebliche, sehnsuchtsvolle Wehmut auszudrücken, welche das Herz beim Klang des Gottesdienstes, aus der Kirche herschallend, erfüllt.«

Die Königin Luise nahm sich dieses frommen, jungen Malers an, und Schinkel scheint das königliche Wohlwollen ziemlich rücksichtslos gegen den fünfzehn Jahre älteren Architekten Gentz ausgenutzt zu haben, in dessen Fußstapfen er später seine wirklichen, d. h. baulichen Erfolge erzielte. Dank Königin Luises Vorliebe für die romantischen Gemälde Schinkels wurden ihm die mangelnden Examina erlassen, und 1810 wurde Schinkel zum königlichen Bauassessor ernannt. Ein preußischer Beamter, der keine Prüfungen bestanden hat, bedeutet eine große Hoffnung. Er machte gleich einen Entwurf für das Mausoleum der unterdessen verstorbenen Königin in dem geliebten »vaterländischen«, d. h. neugotischen Stil. Er nannte die »Architektur der früheren griechischen Antike für uns kalt und bedeutungslos«. Aber der König wünschte für das Mausoleum die Form eines antiken Tempels, wofür schon ein ausgezeichneter Entwurf von Gentz vorlag. So gab Schinkel seine gotischen Absichten auf und machte sich zum Mitarbeiter an den Plänen für den heute noch erhaltenen klassizistischen Bau im Charlottenburger Schloßpark, den Gentz entworfen hatte, ohne sich diesen wetterwendisch romantisierenden Mitarbeiter zu wünschen.

Als die vaterländische Erregung gegen Napoleon trotz der Hemmungen des preußischen Königs schließlich auch Berlin erreichen durfte, wurde der zweiunddreißigjährige Schinkel Freiwilliger im Landsturm. Das war im Sommer 1813, aber seine militärischen Erfolge waren gering. Er wurde bereits im August wieder entlassen und malte weiter. Sehr zum Schaden des Vaterlandes versäumten im letzten Weltkrieg viele ausgezeichnete Maler und Baumeister, dem Beispiel Schinkels zu folgen, sondern eilten wie der Maler Marc oder der vierundvierzigjährige Baumeister Ostendorf in den freiwilligen Heldentod, lange bevor es dem Vaterland so schlecht ging wie 1813. Für seine weiterkämpfenden Landsleute entwarf der besonnenere Schinkel das Eiserne Kreuz, das noch 1870 und im Weltkrieg vielen zu Trost und Ehre gereichte; er »will aber«, so schrieb Schinkels Freund Achim von Arnim an Clemens Brentano, »auswandern, ich auch, nach schönen Gegenden – auf Felsen, wo nur der seltene Sturm den Staub des zerstiebten Vaterlandes in die Augen weht«.

Diesem unpatriotischen Traum hing Schinkel nicht lange nach, sondern wurde 1815 Geheimer Oberbaurat in Berlin. Schon ein Jahr später durfte er zum ersten Male selbständig einen Bau ausführen. Über die Folgezeit berichtete er in seiner eigenen Lebensbeschreibung: »Seit der Beendigung des für die Preußen so glücklichen und denkwürdigen Krieges von 1813, 1814, 1815 wurden durch des Königs großen Sinn für die Beförderung der Künste mehrere wichtige Bauten im Land und besonders in der Hauptstadt unternommen. Ebenso lebte auch der Sinn bei den Privatleuten für Bauen wieder auf, so daß Schinkel durch Entwürfe und Bauausführungen in beständiger Tätigkeit blieb.«

Der erste Bau, den der sechsunddreißigjährige Geheimrat Schinkel selbständig ausführte, war die Neue Wache neben dem Zeughaus. Er hat sie, wenn man seinen eigenen Angaben trauen dürfte, »einem römischen Castrum ungefähr nachgeformt, deshalb die vier festen Ecktürme und der innere Hof«. Aber diese militärische Bauphilologie wird von den wenigsten Betrachtern gewürdigt, denn vor sein »Castrum« (zu deutsch: Waffenplatz, Festung) stellte Schinkel die Kulisse einer dorischen Säulenhalle mit Tempelgiebel. Sie war musikalischer als der Dorismus seines Lehrers Gilly oder als irgendein bis dahin in Berlin gebautes Gebäude. (Das kleine »Castrum« der Neuen Wache ist auf Seite 127 rechts sichtbar.)

Gleichzeitig mit dieser antikisierenden Arbeit machte der vielseitige Schinkel Entwürfe für einen gewaltigen gotischen Dom, den er gern als Abschluß der Leipziger Straße mitten auf den Potsdamer Platz gestellt hätte. Da er nicht wußte, daß die gotische Baukunst aus Frankreich stammt, glaubte er sie mit vielen seiner Zeitgenossen als »altdeutsch«, vaterländisch und franzosenfeindlich bewundern und pflegen zu müssen. Aber er wollte »mit dem ergreifenden Stil altdeutscher Baukunst ein zu seiner Vollendung noch fehlendes Element verschmelzen«. Er machte deshalb, als der König für den gotischen Riesenbau nicht zu gewinnen war, einen Entwurf für ein Denkmal auf dem Kreuzberg, bei dem er die Spitze eines gotischen Kirchturms auf einen eigenartigen dorischen Tempel türmte. Nachdem der König diesen Tempel weggestrichen hatte, verblieb die gotische Kirchturmspitze, die in Eisen gegossen wurde und noch heute auf dem Kreuzberg zu sehen ist. Mehr noch als die steifen gotischen Bauten Schinkels (gleichviel ob sie in Gußeisen oder in Stein geformt wurden) überrascht seine Absicht, seine Gotik mit griechischen Formen an ein und demselben Bauwerk zu mischen, und seine Fähigkeit schnellster Anpassung an verschiedenartige königliche Wünsche. Schinkel war nicht nur, wie er an der Spitze seiner Selbstbiographie von 1825 mitteilt, »Ritter des Roten Adler-Ordens III. Classe«, sondern auch Sohn eines Pastoren zu Neuruppin in der Mittelmark. Die Kunst, sich höheren Wünschen zu fügen, lag ihm im Blut.

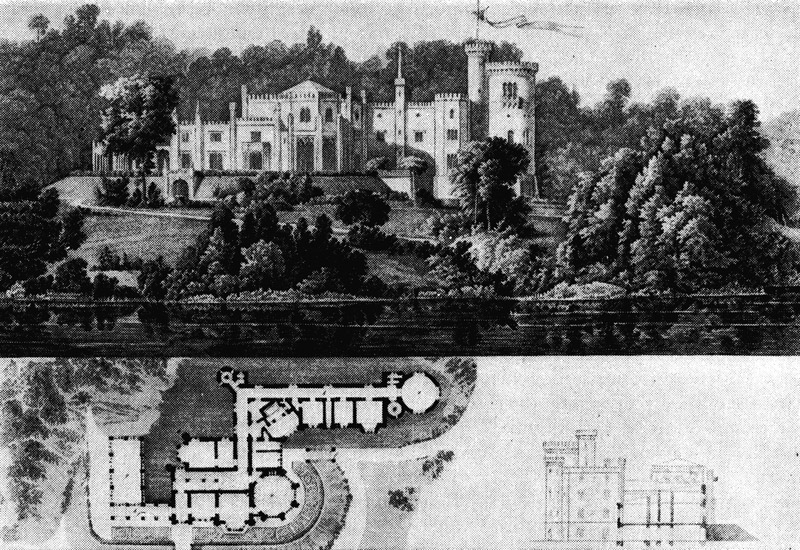

Trotzdem scheint ihm die Anpassung manchmal nicht leichter geworden zu sein als dem unglücklichen Knobelsdorff oder den anderen Architekten Friedrichs II. oder, später, dem Hofarchitekten von Ihne unter Wilhelm II. Einmal hat von Ihne versucht, seine sauber gezeichneten Zeichnungen vor den groben Buntstiften Wilhelms II. dadurch zu schützen, daß er sie dem Kaiser unter Glas und Rahmen einreichte. Aber er bekam sie entglast und rotstift-durchkreuzt zurück. Es klingt wie ein Ergebnis ähnlicher Erfahrungen, daß Schinkel bei der Planung seines Schauspielhauses besorgt an den Intendanten, den Grafen Brühl, schrieb, »es könnte sich wohl zutragen, daß … die Arbeit so ausfiele, daß Allerhöchsten Ortes wegen einzelner Anstöße mittels eines Bleistiftstriches das Resultat vieler angestrengt durchwachter Nächte vernichtet würde, und nun von neuem Zeit und Mühe aufgewendet werden müßten, woraus die Förderung des Werkes nicht erwachsen kann«. Schinkel setzte seine Hoffnung auf den Kronprinzen, den späteren König Friedrich Wilhelm IV., der ihn manchmal aufmunterte: »Kopf oben, Schinkel! Wir wollen einst zusammen bauen!« Von diesem kronprinzlichen Gönner erklärte Schinkel, »daß er ihn, wenn ein solches Verhältnis hätte stattfinden können, als den ersten der lebenden Architekten würde anerkennen müssen«. Aber die Langlebigkeit des Vaters ließ diesen ausgezeichneten Gönner erst 1840 König werden, also zu einer Zeit, in der Schinkel schon der Gehirnerweichung zum Opfer gefallen war, der sein neuer König 17 Jahre später ebenfalls verfiel. Von den gewaltigen Berliner Bauentwürfen dieses Königs kam der heute wieder verschwundene Unterbau für einen riesigen Campo Santo am Lustgarten zur Ausführung und galt im Berliner Volkswitz als die Ruine, auf der »das teuerste Gras von Europa wächst«. Erfolgreicher war dieser königliche Baumeister mit seinem Entwurf der preußischen Pickelhaube, die als Mischung aus mittelalterlicher Romantik und neupreußischer Überlegenheit heute noch in Bayern volkstümlich ist und die Erinnerung an die eigenen malerischen Raupenhelme überstrahlt. Der romantische Baugeschmack, von dem Friedrich Wilhelm IV. und sein Bruder Wilhelm, der spätere Kaiser, beseelt waren, spricht aus dem Schloß auf dem Babelsberg bei Potsdam, wo ihnen Schinkel die ungeschickten gotisierenden Burgbauten liefern mußte, die den Besucher noch heute erschrecken, obgleich sie Schinkel eine »bedeutende Verschönerung des bis dahin ganz wüsten Berges« genannt hat (Seite 173).

Die noch heute schöne, antikisierende Wache in Dresden erbaute Schinkel ungefähr um dieselbe Zeit, als er die fade Babelsberger Romantik und Pseudogotik pflegte, deren Folgen noch heute an mancher Berliner »Villa« der Vorkriegszeit peinlich erkennbar sind. Mit dieser Rückkehr zur gleichzeitigen Verwendung gotischer und antiker Formen beschloß Schinkel die Reihe seiner eigenartigen Versuche zur Schaffung »eines neuen Stils«, zu denen auch die Konstruktion des (auf Seite 164) erwähnten »Septizoniums« für Friedrich den »Großen« gehört und von deren zweifelhaften Ergebnissen seine heute noch erhaltene Berliner Bauakademie das bekannteste Beispiel ist. Allerdings darf Schinkel für den schlechten Zusammenklang zwischen dem Grau des alten Schlosses und dem Ziegelrot der Bauakademie nicht verantwortlich gemacht werden, weil beide Bauten zu Schinkels Zeit durch eine Reihe ziemlich hoher Wohnhäuser (an Stelle des heutigen Kaiser-Wilhelm-Denkmals) getrennt waren. Daß in Nachahmung der roten Bauakademie später auch noch ein rotes Bankgebäude und das »rote Schloß« einer Schneiderakademie dicht neben das graue Königsschloß gesetzt wurden, sind Geschmacklosigkeiten, für die Schinkel erst recht keine Verantwortung trägt.

Schinkels erfolglose Bemühungen um die Schaffung eines »neuen Stils« haben seine entschlossensten Bewunderer ermuntert, ihn »den kommenden Mann unserer Baukunst« zu nennen, der, »wie alle Genies, seiner Zeit um ein Jahrhundert voraus war«. Schinkel soll als Baukünstler »durch und durch Realist« gewesen sein; der dezidierte Berliner Fritz Stahl meinte sogar, daß die »tiefe und ernste Wahrhaftigkeit, die bereichernde gemeinsame Eigenschaft aller großen Künstler, die sich in Berlin vollendet haben«, nicht nur Schadows und Menzels, sondern auch Schinkels Haupttugend genannt werden müsse. Wenn man aber näher zusieht, findet man, daß Schinkel weniger neuerungssüchtig als konservativ war und daß er auch die »Wahrhaftigkeit« nicht übertrieben hat. Sein bauliches Streben umschrieb er einmal mit den Worten: »Das Wertvolle früherer Zeiten innerlich unverfälscht unter uns lebendig zu erhalten und das Maß der Anwendung für die Gegenwart zu finden, ist eine der Hauptbestimmungen eines Architekten.« Dem unbefangenen Betrachter von heute muß scheinen, als ob Schinkel diese Hauptbestimmung nicht erfüllt, sondern der Entwicklung der Berliner Baukunst durch zu ängstliches Kleben am Überlieferten wie durch allzu eiliges Überbordwerfen der Überlieferung fast ebensoviel geschadet wie genützt hat.

Schinkels Entwurf für das Landhaus des Prinzen Wilhelm auf dem Babelsberg bei Potsdam. Eines der schlimmsten Beispiele der Romantik Schinkels

Schinkels eigentümliches Hin- und Herspringen zwischen klassischen und keineswegs »innerlich« unverfälschten gotischen Formen erklärt sich aus seiner romantischen Auffassung, der »Stil« eines Gebäudes solle nach seinem »Zweck« bestimmt werden, und dieser »Zweck« fordere das eine Mal gotische und das andere Mal antike Formen. Nicht nur 1810 beim Mausoleum, sondern noch 1829 bis 1837 bei der Potsdamer Nikolaikirche glaubte Schinkel den »Zweck« dieser Bauten am besten durch gotische Formen erfüllen zu können. Als aber der König gleichwohl klassische Formen befahl oder wenn er bei der Friedrichswerderschen Kirche seinen Baumeister vom Klassizismus zur Gotik kommandierte, fand er in Schinkel einen stets zweckentsprechenden Diener, der die befohlenen Schwenkungen mit militärischer Pünktlichkeit ausführte und seine Leistung dann rechtfertigte mit Worten wie: »Unter den Entwürfen (für die Kirche auf dem Werderschen Markt), welche ich bearbeiten mußte, wurde auch einer im Mittelalter-Styl verlangt, und dieser erhielt die Genehmigung.« Schinkel hatte auf seinen Reisen die verschiedenartigsten Bauten bewundert und ihr Andenken in einem feinen Herzen bewahrt, nicht nur die gotischen und antiken, sondern sogar barocke Bauten und die »sarazenische« Kunst Siziliens. Statt »durch und durch Realist« zu sein, darf Schinkel auch für allerlei in seiner eigenen Kunst und besonders für seine Bemühungen um den »neuen Stil« die spöttische Schilderung gelten lassen, die Gottfried Keller 1840, also noch zu Schinkels Lebzeiten, von der damals entstehenden Münchner Ludwigstraße gemacht hat. Auch Schinkels Kunst und die ganze von ihm beeinflußte Baukunst des 19. Jahrhunderts wurde als eine »Mustersammlung für lernbegierige Schüler aufgestellt. Da und dort verschmelzten sich die alten Zieraten und Formen zu neuen Erfindungen, die verschiedensten Gliederungen und Verhältnisse stritten sich und verschwammen ineinander und lösten sich wieder auf zu neuen Versuchen; es schien, als ob die tausendjährige Steinwelt, auf ein mächtiges Zauberwort in Fluß geraten, nach einer neuen Form gerungen hätte und über dem Ringen in einer seltsamen Form wieder erstarrt wäre. Wie zum Spott ragte tief im Hintergrund eine kolossale alte Kirche im Jesuitenstil über alle diese Schöpfungen empor.«

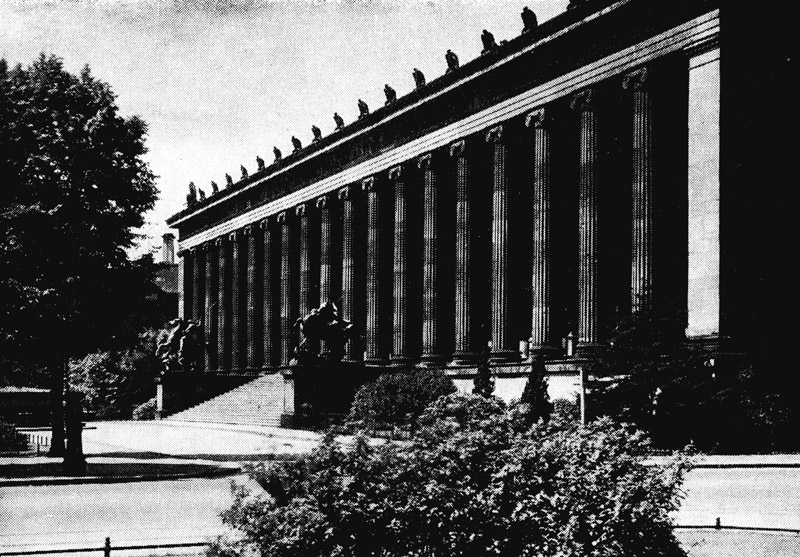

Wie in München die Theatinerhofkirche die Neubauten der Ludwigstraße, so überragt in Berlin das barocke Königsschloß das bunte Gemisch der benachbarten Gebäude Schinkels: das Museum am Lustgarten, wo Schinkel eine riesige eingeschossige Säulenkulisse und eine ebenso hohe fensterlose Wand vor ein zweigeschossiges Haus stellte, in dessen Untergeschoß, für Werke der Bildhauerei bestimmt, die Hauptsüdräume der südländischen Fassade zuliebe kein Südlicht haben dürfen, sondern auf Nordlicht von kleinen Höfen angewiesen und deshalb »Kunstkammern« sein müssen (Seite 175); die Neue Wache, die ein »römisches Castrum« für preußisches Militär sein soll und wie ein griechischer Tempel aussieht; die Bauakademie, die durch Verbindung von Gotik und Klassik einen Weg zu neuer Renaissance suchen soll und heute nur aus der Ferne genießbar ist; die Werdersche Kirche, deren steife Gotik niemand bewundert; die Verschlimmbesserung des Palais Redern, dessen Räume beziehungslos nebeneinander liegen, dessen Fenster Schinkel halb der Beziehungslosigkeit der Räume entsprechend, halb für die Ansicht über Eck asymmetrisch gruppierte und dessen Fassaden er im Stil der italienischen Gotik dekorierte und mit einem verdorbenen Zinnenkranz romantisch krönte; und das neue Schauspielhaus, dessen große Freitreppe wieder nur Dekoration ist; sie läuft sich tot in einem Flur hinter den Logen, der nur ein Viertel so hoch ist wie die davorstehenden Säulen, und hilft, den wahren Eingang zum Theater im Keller zu verstecken; und während diese widersinnige Dekorierung der Ostseite des Schinkelschen Schauspielhauses wenigstens verblüffend und ungemein wirkungsvoll ist, sind auf seiner Westseite zwei »klassische« Giebel in derselben Ebene übereinandergetürmt und widersprechen nicht nur der Logik, sondern auch der klassischen Überlieferung und dem guten Geschmack (Seite 145).

Trotz allem ist aber das Schauspielhaus mit seinen strengen und dennoch leicht gegliederten kubischen Massen vielleicht das schönste Gebäude Berlins und ein Bau, dessen internationale Bedeutung schon früh auch von angesehenen Kritikern des Auslandes anerkannt wurde. Auch Schinkels Altes Museum war nicht, wie alles frühere Berliner Bauen, nur eine Leistung der deutschen Provinz, sondern der erste Museumsbau des Festlandes und als Kunstwerk mit der hinreißenden Gebärde seiner großen Säulenhalle mindestens ebenbürtig dem gleichzeitig in London entstehenden Britischen Museum, dessen hohe Säulenvorhalle eine Zwillingsschwester der Halle Schinkels ist. Aus der Provinzstadt Berlin machte Schinkel eine Hauptstadt der Baukunst. Was er für Berlin tat, ist mindestens gleichwertig dem Geschenk, das Goethe dem kleinen Weimar machte. Schinkel ist in mancher Hinsicht der stärkste unter den Vollendern des klassizistischen Zeitalters und seines etwas literarischen Bauwillens. Er führte nicht nur die Berliner Entwicklung, die mit dem unglücklichen Knobelsdorff begann, sondern auch die europäische Entwicklung, die mit Palladio begann, zu einem gemeinsamen Gipfel. Schinkel ist nicht nur der größte Baumeister Berlins, sondern einer der großen Baumeister aller Zeiten.

Altes Museum, erbaut 1824 bis 1828 nach einem Entwurf von Schinkel

»Narren reden immer vom König und von Gott«, sagte Napoleon. Die Zahl der Narren, die dem König Friedrich Wilhelm III. Schinkels Verdienste in die Schuhe schieben wollen, ist gering. Immerhin haben Friedrich Wilhelm II. und III., anders als Friedrich II., den Aufschwung der Berliner Baukunst nicht verhindert. Wenn sie mit ihrer altpreußischen Treulosigkeit auch der deutschen Politik beinahe ebensoviel geschadet haben wie Friedrich II. oder der »Große« Kurfürst, so verdienen sie doch auf baukünstlerischem Gebiet zusammen mit Friedrich I. als die wenigst schädlichen Hohenzollern verehrt zu werden.

Der wirtschaftliche Mangel des Schinkelschen Zeitalters verhinderte die Verwirklichung seiner häufig ausschweifenden Architekturphantasien und schützte gnädig sogar die Athenische Akropolis vor dem zudringlichen bayrischen Königspalast, dessen First Schinkel höher plante als die Ruinen des Parthenon. Der wirtschaftliche Mangel seines Zeitalters zwang Schinkel oft zum Verharren bei den überlieferten antikisierenden Formen, die sich nach seiner Ansicht »über die physische Zweckmäßigkeit nicht erhoben«, die er aber mit so selbstherrlicher Musikalität zu handhaben verstand, daß seine antikisierenden Bauten dem gebildeten Betrachter noch heute Freude machen. Noch in seinen letzten Jahren nannte Schinkel die klassische Kunst »naiv« und »ursprünglich«, die mittelalterliche dagegen »erhaben« und »vielfachgestaltet«. Schinkel war 29 Jahre alt, als er erklärte: »Die mittelalterliche Architektur trachtete danach, eine unmittelbare geistige Idee darzustellen, wogegen die Antike sich größtenteils über die physische Zweckmäßigkeit nicht erhob.« In der bildenden Kunst und besonders in der Baukunst gibt es nichts Gefährlicheres als die Darstellung »unmittelbarer geistiger Ideen«. Der wirtschaftliche Mangel seines Zeitalters schützte Schinkel meistens vor dieser Gefahr. Es ist eine echt preußische Demütigung, den Mangel loben zu müssen; aber nur der Mangel war es, der Schinkel vor romantischer Zuchtlosigkeit bewahrte.

Der wichtigste Grundsatz allen Bauens bleibt das alte Wort: »Notwendigkeit ist das oberste Gesetz der Baukunst.« Schinkel hat oft gegen dieses Gesetz gesündigt und hat dazu gelegentlich sogar die Formen der klassischen Baukunst mißbraucht, welche in ihrer Heimat das Gesetz der Notwendigkeit vielleicht treuer erfüllten als irgendeine frühere oder spätere Baukunst. Wahrscheinlich war Winckelmann, als er die »Ernsthaftigkeit der Alten« rühmte, nicht ausschließlich Opfer eines seiner Mißverständnisse. Es war ganz im Sinn dieser »Ernsthaftigkeit der Alten«, daß Schinkel seinen bedeutenden Grundsatz aufstellte: »Das Ideal in der Baukunst ist nur dann völlig erreicht, wenn ein Gebäude seinem Zweck in allen Teilen und im Ganzen in geistiger und physischer Rücksicht vollkommen entspricht.«

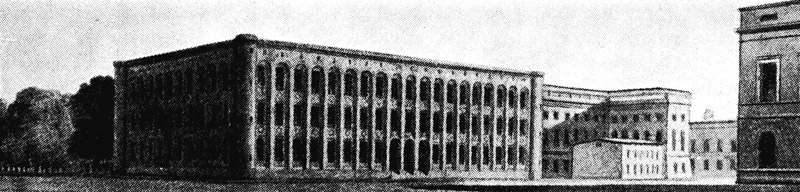

Schinkels Entwurf für eine Bibliothek (hinter der Universität, rechts) in seinem halb romantisch-»vaterländischen«, halb »neuen« Stil

Nach seinen Reisen in Städte wie Paris und London, wo mehr Leben pulsierte als in Berlin und wo z. B. neue Eisenkonstruktionen erprobt wurden, hat Schinkel sich bemüht, sein hohes Ideal zu verwirklichen. Er stellte Forderungen auf, die ihn zum Vorläufer gewisser Bemühungen unserer Zeit machen. Er erklärte: »Überall ist man nur da wahrhaft lebendig, wo man Neues schafft«, und er schrieb die Sätze, die wie das Programm der modernen Baukunst und beinahe auch wie Schinkels Kritik an manchen seiner eigenen Bauten wirken: »Es wäre ein ärmliches Ding um die Baukunst, und sie verdiente wahrhaftig nicht den Platz im Rang der anderen Künste, wenn alle notwendigen besonderen Stücke wie z. B. bestimmte Säulenordnungen, Gesimse pp. in der Antike schon vorgerichtet und fertig dalägen und auf nichts zu sinnen wäre, als auf einige neue Zusammensetzung dieser Stücke – ein kärgliches Geschäft für den Verstand. Auch würde, da diese bestehenden Mittel endliche Größen sind, das Zusammenpassen und Verhältnißsuchen einmal erschöpft werden; ein widerlicher Kreislauf finge nun an, wenn noch Kraft dazu übrigbliebe, und nicht die Martyrien von fortlaufenden Jahrtausenden das Menschengeschlecht hierin so erschlafften, daß reiner Tod entstände. Der erste, welcher die korinthische Säule erfand und sie an den Ort stellte, der allein ihr zukommen kann, war ein Künstler im wahren Sinne des Worts, aber wahrhaftig keiner, der ihm folgt und nachahmt, was er vortat, darf sich mit diesem Namen schmeicheln, er mag sein Verdienst haben, daß er das Gute anerkannte und verwandte, aber er ist nicht mehr Schöpfer, in ihm ist nicht mehr die ursprüngliche Tätigkeit, er lebt nicht sein eigenes Leben, sondern lebt noch das Leben eines anderen, welches in jenem anderen wahrhaft lebendiges Leben ist.«

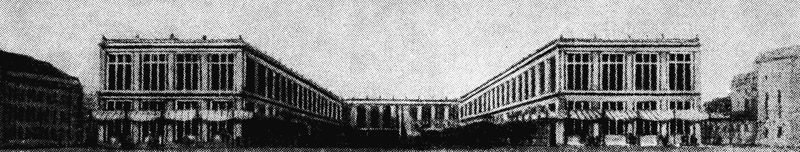

Schinkels Entwurf zu einem Kaufhaus an Stelle der heutigen neuen Bibliothek

Die Bauten, die Schinkel in neuem Geiste zu entwerfen versuchte, sind um so überzeugender, je weniger sie sich von der überlieferten Formgebung entfernen. So wirken seine Bauakademie und sein Entwurf zum Bibliotheksgebäude (Seite 176) der Universität noch 100 Jahre nach ihrem Entstehen fremdartig und gewollt. Dagegen gefällt noch heute sein Militärgefängnis in der Lindenstraße und sein Entwurf zu einem Kaufhaus (auf dem Gelände des alten Marstall- und Akademiegebäudes, Seite 177). Beide wirken ungezwungen, namentlich das leider nie gebaute Kaufhaus, das, wirklich mehr als 100 Jahre seiner Zeit voraus, ein ganz modernes Warenhaus darstellt. Sogar die Bürgersteige sind schon mit leichten Dächern geschützt, und die Beleuchtung des Erdgeschosses dringt durch Fenster über diesen Bedachungen des Bürgersteiges. Dieser letzte Gedanke blieb bis heute in Berlin unverwirklicht, und der Fußgänger ist, sogar in den Hauptgeschäftsstraßen, die wie ein einziger bequemer, großer Basar sein müßten, noch immer dem häufigen Berliner Regen ausgesetzt.

Der Gedanke des sichtbaren Pfeilergerüstes, mit dem Schinkel die Fassaden seiner vier letztgenannten Entwürfe gliederte, ist namentlich seit Alfred Messels Wirken zu einer regelmäßigen, leider oft übertriebenen Eigenheit des Waren- und Geschäftshausbaues in Berlin und in fast allen Städten der Welt geworden. Messel und seine Schüler haben Schinkels Anregungen, nicht ganz ohne Schinkels Schuld, mißverstanden. Schinkels Kaufhausentwurf zeigte ein klares Gerüst von Stützen und Querbalken, also einen Rahmenbau für zweckmäßige (wenn auch wohl zu nahe an den Fußboden reichende), deutlich eingeschossige Fenster. Messel und seine Schüler haben daraus die Pseudokathedralen des Berliner Warenhausbaues gemacht, deren schönste Messels Wertheim-Haus am Leipziger Platz (Seite 178) und deren neueste und gewaltigste Philipp Schäfers Karstadt-Haus am Hermannplatz ist. Der Zweck dieser Häuser ist, Verkaufsräume in übereinanderliegenden Geschossen zu beherbergen, aber für den Betrachter auf der Straße sind die übereinanderliegenden Geschosse ziemlich geschickt versteckt, nur die senkrechten Teilungen des Baues sind betont. Das Ganze wirkt, als läge hinter den Fassaden nur ein gewaltiger vielgeschossiger Lichthof, ein gottesdienstlicher hoher Raum. Der »Zweck« ist vertuscht. Die Gebärde nach außen wirkt »kolossal«, aber der ungeheure Maßstab ist falsch, verlogen, »wilhelminisch«. Die hier geschilderte senkrechte Baumode hat ihr genaues Gegenstück in der seit einigen Jahren um sich greifenden waagerechten Baumode, die ihren gefügigen Anhängern befiehlt, plötzlich alle senkrechten Stützen an den neuen Hausfassaden zu verbergen und die einseitige Betonung aller waagerechten Glieder des Baues mit Torheiten zu begründen wie: das Zeitalter der Eisenbahnen verträgt nur noch die waagerechte Ausdehnung. Selbstverständlich können in der übertrieben waagerechten Manier genauso schöne und genauso verlogene Bauten geschaffen werden wie in der übertrieben senkrechten Manier. Waagerecht gestreifte Bauten von Luckhardt und Anker (Seite 179) können ebenso hohen Reiz haben wie Messels senkrecht gestreifte Wertheim-Fassade in der Leipziger Straße. Doch besser als beide wirkt ein Bau wie Mendelsohns Herpich-Haus in der Leipziger Straße, bei dem ein glücklicher Ausgleich zwischen Waagerechten und Senkrechten gelang.

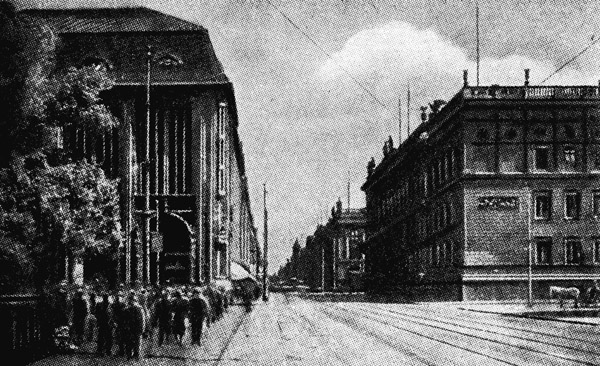

Eingang zur Leipziger Straße.

Die strenge Symmetrie des Leipziger Platzes wird zerstört durch das beziehungslose Nebeneinanderstehen der nachschinkelschen Porzellanmanufaktur (rechts) und des gotisierenden höheren Wertheimbaues (links)

An der Stelle von Unter den Linden, für die Schinkels noch heute gewinnender Entwurf eines zweigeschossigen Kaufhauses bestimmt war, erstand die überhohe wilhelminische Bibliothek im mittelmäßigen Barock von Ihnes. Schinkels Mißerfolge bei seinen Versuchen mit neuen Formen und auch der moralische Erfolg seines unausgeführten Kaufhausentwurfs rechtfertigen seine Prophezeiung über den neuen Baustil: »Dieser neue Styl wird nicht so aus allem Vorhandenen und Früheren heraustreten, daß er ein Phantasma ist, welches sich schwer allen aufdringen und verständlich werden würde, im Gegenteil, mancher wird kaum das Neue darin bemerken, dessen größtes Verdienst mehr in der consequenten Anwendung einer Menge im Zeitlaufe gemachter Erfindungen werden wird, die früherhin nicht kunstgemäß vereinigt werden konnten.« Gegen diese reife Erkenntnis Schinkels haben viele unserer jüngsten Architekten, gerade auch in Berlin, gesündigt, indem sie nicht nach der folgerichtigen Anwendung neuer bewährter Erfindungen, sondern oft nach dem Phantasma eines aufdringlichen und schwerverständlichen neuen Stils strebten, der um jeden Preis alle paar Jahre in schnellem Wechsel »aus allem Vorhandenen und Früheren« heraustreten wollte und neuerlich im Zickzackstil der Inflation oder in dem übertriebenen Horizontalismus, Streifband- oder Bauchbindenstil von 1929 Ausdruck fand. Die jungen und alten Architekten, die in der Befriedigung dieser kindlichen Neuigkeitssucht ihr Verdienst suchen, hemmen den Fortschritt der neuen Baukunst, in der Berlin eine Führerrolle zugefallen ist, und erwecken ihr Gegner unter pflichtbewußten Baumeistern.

Im Schutz dieser gewissenhaften Gegner verantwortungsloser Neuerungssucht spreizen sich die Gegner des neuen Bauens, die aus Rückständigkeit und Vorurteil nicht erkennen können, daß sich ihre Einwände gegen das Neue in erster Linie gegen Schinkel richten müßten. Schinkels schönes Kavalierhaus im Charlottenburger Schloßpark (Seite 181) gehörte recht eigentlich zu den kubischen Bauten, die mancher deutsche Bürgermeister oder Rassentheoretiker als semitische oder marokkanische Baukunst mit blindem Eifer befehdet. Namentlich das vielbekämpfte flache Dach, das heute von manchen seiner Gegner als asiatische Angelegenheit bezeichnet wird, war eine Liebhaberei Schinkels, der dabei ebensosehr durch seine romantische Vorliebe für spätgotische Vorbilder wie durch seine nicht weniger romantischen Reiseerinnerungen aus Italien geleitet wurde. Daß er für einen seiner großen Friedrich-Denkmal-Entwürfe besonders das flache Dach empfahl, das nach der Mitte des Baues entwässert, wurde erwähnt. Diese Empfehlung könnte wörtlich von dem französischen Baumeister Le Corbusier übernommen werden, dessen Flachdachbauten manchem jungen deutschen Baumeister und in »neuer« Baukunst dilettierenden deutschen Bürgermeister als Vorbild dienen, auch wenn er nicht, wie Schinkel, ein teures Denkmal aus Eisen, sondern billige Kleinhäuser bauen muß. Auch wo Schinkel kein flaches Dach bauen konnte (wie beim Palais Redern, der Neuen Wache oder der Bauakademie), machte er gern ein nach hinten abfallendes Pultdach, das von der Straße aus nicht sichtbar ist. Wenn er schräge Dächer sichtbar machte, so zog er die geringsten Neigungen vor, die sich nicht aus den Eigenheiten unserer Dachbaustoffe, sondern aus der romantischen Erinnerung an antike Tempel ergab. Dieselbe romantische Grundstimmung beherrscht viele unserer jungen, »modernen« Baumeister. Aber nur wenige von ihnen sind klug und ehrlich genug, einzugestehen, daß ihr Streben nach dem flachen Dach weniger ein Ergebnis technischer Notwendigkeiten und verbilligter Konstruktion als ein Kleben an der romantischen Überlieferung und ein treues Schwärmen für Vorbilder aus der Renaissance darstellt. Einer der besten der heute gerade in Deutschland besonders geschätzten jüngeren Baumeister Hollands, J. J. P. Oud, selber ein Liebhaber des flachen Daches, hat den Tatbestand gewissenhaft aufgedeckt. Auf eine Umfrage der »Bauwelt« (1926, Seite 225) antwortete er: »Billige Konstruktionen soll man eigentlich für flache Dächer nicht machen … die Renaissance hat uns äußerlich schon lange das horizontale Dach gebracht (die Ziegel waren da sehr oft verdeckt), und daß z. B. das Petit Trianon zwischen den Bäumen schlechter aussehen sollte als die schräggedeckten englischen Landhäuser, kann doch nur derjenige behaupten, der voreingenommen ist … Nicht richtig scheint mir (Ihre Umfrage beweist es übrigens), daß das horizontale Dach aus den Fortschritten der Technik sich ergeben haben sollte. Meiner Meinung nach ist es erstens eine Sache des ›Zwecks‹, zweitens – wenn nicht erstens? – eine rein ästhetische Angelegenheit, wofür man erst nachher die richtige technische Lösung zu suchen angefangen hat. Es ist überhaupt heute sehr viel ideelles Wollen da (ich finde das gar nicht schlimm), das der Technik Richtung gibt und Richtung geben muß: mehr eigentlich als technisches Können, das diesem Wollen entspricht.«

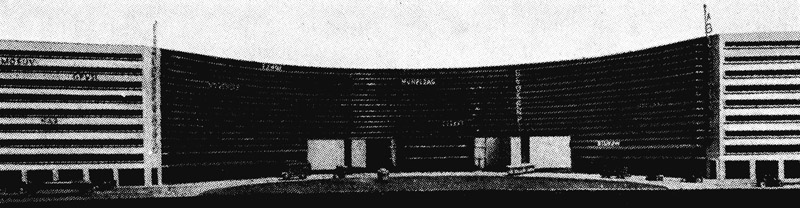

Preisgekrönter Entwurf für die Neugestaltung des Alexanderplatzes, 1928. Architekten Brüder Luckhardt und Anker

Mit den schönen offenen Loggien seines Charlottenburger Kavalierhauses (Seite 181) bewies Schinkel einen anderen Irrtum der unpraktischen »modernen« Baumeister, die künstlerischen Renaissanceträumen nachstreben und sich gleichzeitig als Anwälte der Sachlichkeit und als unentwegte Gegner alles Überlieferten aufspielen. Schinkel hat diese Loggien unmittelbar von einem villino bei Neapel übernommen. Sie sind durch seine Schüler eine besonders kennzeichnende Eigenheit der Berliner Tiergartenvillen geworden, die dem sogenannten alten Westen seine heute leider verschwindende Vornehmheit gaben, die aber noch heute einen Spaziergang längs der Südseite des Tiergartens zu einem Genuß machen. Während aber die vornehmen alten Tiergartenvillen rasch verschwinden, leben ihre Loggien weiter; in vielfach verdorbenen Formen sind sie ein beliebter und beinahe unentbehrlicher Bestandteil der gartenlosen Berliner Mietskasernen geworden.

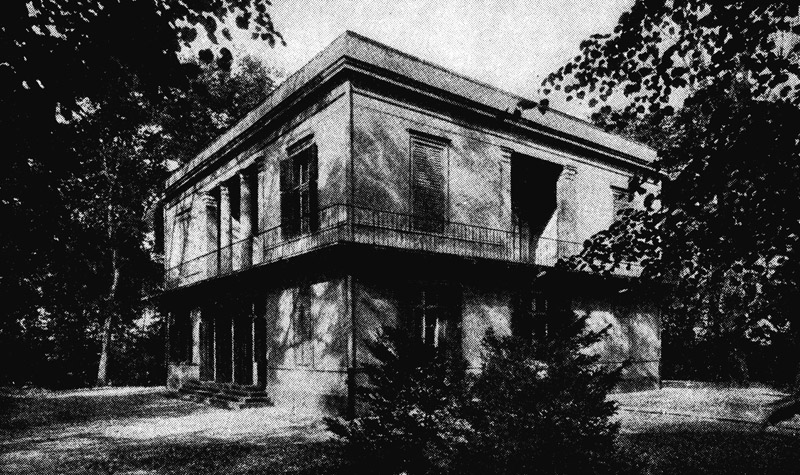

Schinkels Kavalierhaus im Park des Charlottenburger Schlosses

Leider können sich nicht nur die Freunde der neuen Baukunst, sondern auch die Anhänger der baulichen Reaktion auf Schinkel berufen. Er ist nicht nur der Vater der anständigen Tiergartenvilla, sondern auch der Vorläufer der Grunewaldvillen, gleichviel, ob sie im Burgenstil oder in schlechter Gotik oder in anderen mißverstandenen Bauformen erbaut wurden, wie sie Schinkel gebaut oder gemalt hat. Noch schlimmer ist, daß Schinkels Hausgrundrisse oft schlecht waren und daß er, wenn auch nicht der Vater, so doch ein Verbreiter des häßlichen »Berliner Zimmers« war, des Zimmers also, das wegen der bedrängten Raumverhältnisse auf dem überteuerten Berliner Mietskasernengelände nur an einer Ecke ein Fenster hat.

Auf dem wichtigen Gebiet des Städtebaues hat Schinkel beinahe ganz versagt. Er hat schöne Einzelstücke geschaffen, wie den längst wieder verschwundenen Eingang zur neuen Wilhelmstraße und seine Entwürfe für die Neugestaltung von Leipziger und Potsdamer Platz. Aber Schinkel kann sich nicht mit Friedrich Weinbrenner (1766 bis 1826) messen, der sich der Berliner Romantik früh und entschlossen entzogen und in Karlsruhe als Stadtbaukünstler das geleistet hat, was Schinkel in Berlin versäumte. Schinkels »landschaftliche Bauweise« wollte auch die Bauten der Innenstadt nicht durch die Einheitlichkeit ihrer Formen, sondern durch romantische Baumassen zusammenfassen. Er verkündete als »Haupt princip« einen Satz, der die Bankrotterklärung der Stadtbaukunst genannt werden kann: »Jede Construction sei rein, vollständig und in sich selbst abgeschlossen. Ist sie mit einer anderen, von einer anderen Natur verbunden, so sei diese gleichfalls in sich abgeschlossen und finde nur den bequemsten Ort, Lage, Winkel, sich der ersteren anzuschließen.«

Das Ergebnis dieses »Haupt princips« Schinkels ist die romantische Verwilderung des Städtebaues; jeder baut »von innen nach außen« und kümmert sich nicht mehr um den Nachbar. Weinbrenner hinterließ in Karlsruhe den Entwurf einer idealen Stadt. Schinkels letzte Arbeit war auch ein Idealentwurf, aber nicht für ein bürgerliches Gemeinwesen, sondern für den Wohnsitz eines Fürsten. Im 18. Jahrhundert, als die Stadtbaukunst in Frankreich und Deutschland in höchster Blüte stand, waren in Berlin infolge der rückständigen Kunstanschauungen des »Soldatenkönigs« und Friedrichs II. fast nur Einzelbauten beziehungslos nebeneinander gestellt worden. Schinkel hat diese überlieferte Schwäche der Berliner Baukunst nicht überwinden helfen, sondern hat sie eher verschlimmert. Kein einziger einheitlicher Platz, kein einziges wirklich gut aufgestelltes Gebäude ist entstanden. Die »landschaftliche« Umgebung des Alten Museums und das riesige Friedrich-Denkmal, die Schinkel für den Lustgarten plante, überzeugen wenige. Sein Entwurf für den Leipziger Platz wurde nicht ausgeführt. Die große Zeit stadtbaukünstlerischer Ordnung ist in Berlin übersprungen worden. Aus dem 17. Jahrhundert, in dem die Welt lernte, Bauten zu großen städtebaukünstlerischen Wirkungen zusammenzufassen, ging Berlin unmittelbar in das 19. Jahrhundert hinüber, in dem man diese große Kunst schon wieder vergessen hatte. Selbst die zahlreichen Bauten des ausgezeichneten Stadtbaumeisters Ludwig Hoffmann leiden oft darunter, daß sie ohne stadtbaukünstlerische Beziehung wie zufällig zwischen die Mietskasernen gestellt wurden. Erst nach dem Weltkrieg wurde angefangen, die stadtbaukünstlerische Unordnung oder Willenlosigkeit zu überwinden, zu der Friedrich II. und Schinkel Berlin verleitet haben. Einheitliche Bebauung ganzer Straßenzüge ist heute dank der »Siedlungsbauten« endlich Regel geworden. Stadtbaurat Martin Wagner und Peter Behrens erwerben sich durch ihre einheitliche Umbauung des Alexanderplatzes ein großes Verdienst (Vgl. den preisgekrönten Entwurf der Brüder Luckhardt auf Seite 179).

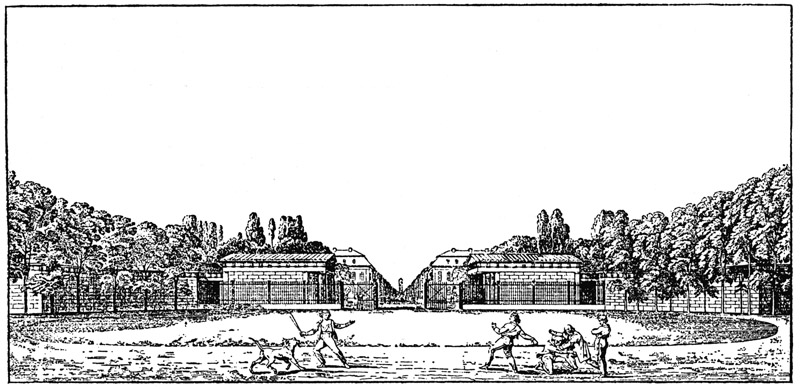

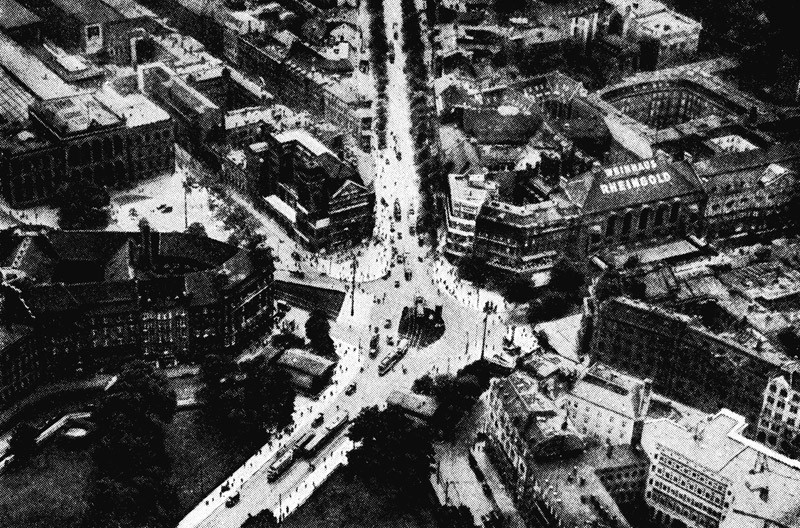

Schinkels Entwurf für Potsdamer und Leipziger Platz. Das Bild zeigt die noch heute erhaltenen Torhäuschen Schinkels, dahinter die Leipziger Straße mit dem Kirchturm, den Schinkel als ihren monumentalen Abschluß plante. Der Vordergrund mit den ballspielenden Knaben ist heute (wie die Gedächtniskirche im Westen) einer der beiden stärksten Verkehrsknoten Berlins. Sein heutiges Aussehen ist auf Seite 183 abgebildet.

Der Potsdamer Platz (im Vordergrund ein Stück des Leipziger Platzes)

Angesichts der Dinge, die Schinkel in England sah, sind ihm mehrere Male neue Gedanken eingefallen; sie wiesen hinaus über den engen Kreis des kleinen Berlin, seiner »Berliner Zimmer« und seiner schon damals großen Mietskasernen in die Richtung des modernen Städtebaues, die Schinkel verschlossen blieb. Aus London schrieb er 1826: »Die Ausdehnung der Stadt nimmt nie ein Ende; will man drei Besuche machen, so kostet dies einen vollen Tag, denn schon in der Stadt wird jede Distanz nach Meilen berechnet, wenn man fahren will. 10 000 Häuser werden jährlich gebaut, lauter Spekulation, die durch die sonderbarsten Gestaltungen reizbar gemacht werden soll. Oft sieht man lange Reihen von Palästen, die nichts anderes als viele, 3 und 4 Fenster breite, aneinandergeschobene Privatwohnungen sind, denen man gemeinschaftliche Architektur gegeben hat.« Später schrieb er: »Die ungeheuren Baumassen in Manchester, bloß von einem Werkmeister ohne alle Architektur und nur für das nackteste Bedürfnis allein aus rotem Backstein, machen einen höchst unheimlichen Eindruck.« Hier blickte Schinkel in die Zukunft und sah die Großstadt, die zu meistern er wenig geholfen hat. Die Zukunft, in der für Millionen von Großstädtern eine »3 und 4 Fenster breite, aneinandergeschobene Privatwohnung« wichtiger sein würde als »alle Architektur«, war für Schinkel »höchst unheimlich«. Diese drei Fenster breite Privatwohnung ist gerade das englische (oder westdeutsche, bremische oder »germanische«) Einfamilienreihenhaus, dessen maßvolle Sachlichkeit der neuzeitliche Städtebau endlich auch dem Inneren der deutschen Städte an Stelle ihrer maßstablosen Mietskasernen verschaffen will. Wenn es endlich gelungen sein wird, das aus Paris übernommene und in Deutschland schlecht nachgeahmte Vorbild der Mietskasernenstadt durch das englische Vorbild der Kleinhausstadt zu ersetzen, werden die Teilnehmer an der Berliner »Schinkelfeier« vielleicht ein poetischeres Lied singen können, als Geibel für ihr Fest gedichtet hat. Er schrieb zu Ehren Schinkels:

Wenn beim Wein die Herzen klopfen …

Soll gerühmt der Meister sein …

Er, der von dem trüben Drucke

Welscher Mißkunst unberührt,

Siegreich aus erlerntem Schmucke

Uns zum ew'gen Maß geführt.

Der Große Stern im Tiergarten, wie Schinkel ihn wünschte (oben) und wie Kaiser Wilhelm II. ihn ausgestaltete (darunter)