|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Das Ideal des Königs (Friedrich Wilhelms IV.) und seiner Freunde will nicht Wirklichkeit werden, eine organisch ständische Neugründung von unten herauf wird nicht durchgesetzt, bei eifriger Arbeit der Gesetzgebung und der Verwaltung kommt man doch über einen unlebendigen Widerstand, über eine hitzige Feindschaft gegen alle Forderungen und Menschen der neuen Zeit, über ein System des dumpfen Druckes und Zwanges nicht hinaus, das seiner selbst inmitten einer ganz anders gerichteten Welt nicht sicher bleibt.

Erich Marcks (im 42. Band der »Allgemeinen deutschen Biographie«)

Was taten die Stadt- oder die Staatsbehörden, um den Bau neuer Wohnungen für die reißend anwachsende Bevölkerung zu erleichtern? Innerhalb der Berliner Ringmauer gab es noch lange nach der Einführung der Städteordnung große Ackerflächen. Bauland hätte dort mühelos erschlossen werden können; aber es fehlte der schwächlichen Selbstverwaltung, genau wie früher dem allmächtigen Friedrich II., die Einsicht zum Bau der nötigen Straßen. Das Polizeipräsidium hatte zwar, ohne Mitwirkung der städtischen Behörden, 1825 für mehrere Stadtteile Bebauungspläne festgesetzt (für die Gegend innerhalb des Landsberger Tores bis zum Stralauer Tor hin, nördlich der Spree für das Gartenland in der Friedrich-Wilhelm-Stadt und für das sogenannte Köpenicker Feld im Südosten). Doch nur in der Friedrich-Wilhelm-Stadt wurden endlich – erst nach 1830 – auch wirklich Straßen nach diesen Plänen angelegt. Die übrigen Gelände blieben ungenutzt liegen; ihr Straßenplan wurde später wieder geändert und erst nach 1859 endgültig festgesetzt. Denn erst 1858 bis 1862 fand die verblendete Regierung mit ihrem noch zu schildernden großen Mietskasernenplan das Mittel, die Kosten für den Bau der Berliner Straßen wieder auf die Stadt abzuwälzen (vgl. Kapitel XXIII und XXIV), nachdem sie sich das Recht zum Straßenbau schon 1448 angemaßt hatte, um es erst 1875 nach schwerer Vernachlässigung ihrer Pflichten wieder an die Stadt zurückzugeben (vgl. Seite 28).

Das Köpenicker Feld innerhalb der Mauer (Seite 193) lag damals am günstigsten für die drängende Bebauung. Aber in diesem Teil der Großstadt Berlin hatte noch das Vieh verbrieftes Recht zu weiden. Bevor dieses Vorrecht des Viehs abgelöst war, durfte der bedrängte Großstädter dort nicht bauen, nicht einmal die Grundstücke einzäunen. Der Einteilungsplan des Polizeipräsidiums von 1825 ließ sich also erst nach der im Jahre 1840 vollendeten Ablösung des Weiderechts anwenden. Inzwischen aber hatte er sich als unzweckmäßig herausgestellt und mußte durch einen anderen ersetzt werden, was wieder einige Jahre dauerte. Die königliche Hauptstadt Berlin unterschied sich vom bürgerlichen Schilda oder Krähwinkel nicht durch die Art ihrer Verwaltung, sondern durch die größere Masse des Elends, das sich in Berlin unter den zufriedenen Augen seiner Machthaber zusammendrängte.

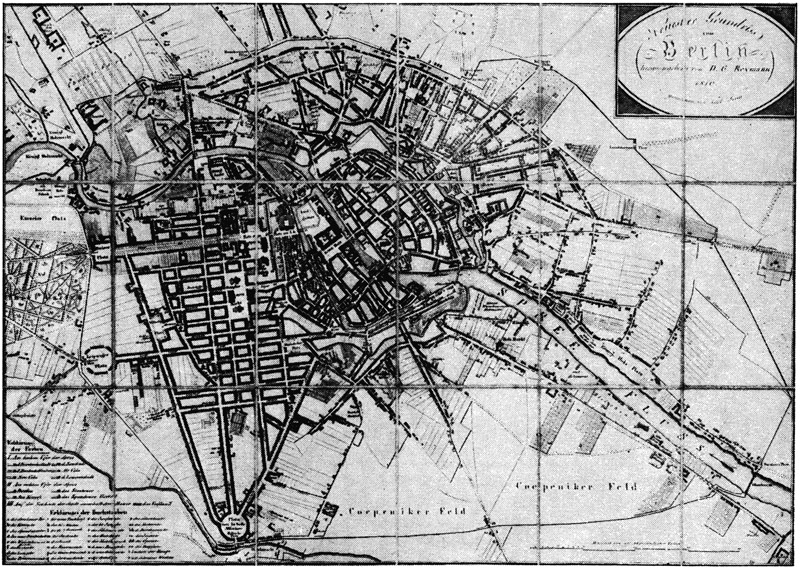

Berlin im Jahre 1810. Die Stadt Schinkels.

An der Straße und außerhalb der Tore zeigen sich die ersten Häuser

Womöglich noch größere Hemmnisse als innerhalb der Stadtmauer setzte die Langsamkeit der Bürokratie dem Anbau außerhalb der Berliner Ringmauer entgegen. Außer den bereits erwähnten Schwierigkeiten, die in der Städteordnung begründet waren, hinderten, ähnlich wie auf dem Köpenicker Feld, die Rechte der Dreifelderwirtschaft und die wohl für Landwirtschaft, aber nicht für Häuserbau zweckmäßige Gestalt der Grundstücke den Anbau vor den Toren. Mit der Ablösung der Hütung und mit der Befreiung der Grundstücke von den Pflichten gemeinschaftlicher bäuerlicher Bestellung (»Gemeinheitsteilung«) begann man bei den sogenannten Berliner Hufen, den großen Ackerflächen vor dem Hamburger, Rosenthaler, Schönhauser und Prenzlauer Tor, die damals wirklich noch in der alten Weise der Dreifelder bewirtschaftet wurden. Diese »Gemeinheitsteilung« dauerte bis 1826. Die ersten preußischen Könige hatten ihre städtebaulichen Ziele schneller erreicht; doch ihre Diktatur war das Grab des bürgerlichen Gemeinsinnes geworden. Als nach der Vernichtung des Bürgersinnes durch die preußischen Herrscher schon Friedrich II. und seine Nachfolger aufhörten, ihre städtebaulichen Pflichten zu erfüllen, unterblieb die Stadterweiterung, und der Berliner Wohnungsbau war dem Unwesen halbgebildeter Spekulanten und dem durch Gesetz und Verwaltung begünstigten Siegeszuge der Mietskaserne ausgeliefert.

Daß wenigstens das Land in der unmittelbaren Umgebung Berlins während der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts aus der landwirtschaftlichen Verfassung gelöst wurde, war noch eine Auswirkung des Reformeifers, den Napoleon ausgelöst hatte und dem dank Napoleons Sturz schleunig wieder Halt geblasen werden konnte. Die Umwandlung des Ackerlandes in städtischen Grundbesitz stieß auch bei dem mangelnden Gemeinsinn und der staatlich gepflegten politischen Beschränktheit der Berliner Bürgerschaft auf erbitterten Widerstand. Nicht nur die Bürger widerstrebten, sondern auch die Verwaltungen der Kirchen, die ansehnlichen Ackerbesitz hatten. Es machte viele Mühe, für die Durchführung der Maßregel die größere Hälfte der Beteiligten zu gewinnen, wie es das Gesetz verlangte. Da Berlin schon seit einem Jahrhundert keine größere Stadterweiterung mehr erlebt hatte und da der in Berlin statt dessen übliche Mietskasernenbau wenig Gelände braucht, konnten die Berliner Grundbesitzer an die Wahrscheinlichkeit, ihren Grund und Boden je als Baustellen verwerten zu können, lange nicht glauben. Im Gegenteil wollte jeder seinen neuen Anteil in möglichst weiter Entfernung von der Stadt zugeteilt bekommen, um die Flurschäden zu vermeiden, die ihnen die Städte zufügen könnten. Zur Überraschung der Besitzer stiegen dann später gerade diejenigen Grundstücke am meisten im Preis, die der Stadt am nächsten lagen. Doch wehrten sich viele noch lange gegen die Einführung neuer Wege, um kein Ackerland zu verlieren.

Auf der cöllnischen Seite wurde die Feldmark erst viel später von ihren die Bebauung hindernden Lasten befreit: das Köpenicker Feld außerhalb der Stadtmauer (zwischen Kottbusser und Halleschem Tor) erst 1859 (Seite 195). Daß dieses spät vollendete Befreiungswerk ohne die mindeste Rücksicht auf städtebauliche Notwendigkeiten erfolgte und deshalb dem Berliner Wohnwesen ebensoviel schadete wie nützte, wird später noch näher gezeigt werden.

Berlin nebst den umliegenden Gegenden 1798.

Herausgegeben von J. F. Schneider, Kgl. Preuß. Artil.-Leutnant. – Dieser Plan war für 30 Jahre (bis 1829) der amtliche Plan von Groß-Berlin, namentlich bei den Verhandlungen über die Weichbildgrenzen Berlins

Das ganze Jahrhundert von den Freiheitskriegen bis zum Weltkrieg zeigt fast immer dasselbe Bild staatlicher Krähwinkelei und städtischen Schildbürgertums. Nicht nur der preußische König und seine Regierung kämpften in ihrer von Erich Marcks geschilderten »hitzigen Feindschaft gegen alle Forderungen der neuen Zeit«, sondern die Berliner Stadtverordneten und Hausbesitzer, denen die Städteordnung die Übermacht im Stadtparlament gab, eiferten ihrem König nach. Sie verstanden es, wie bei den Verhandlungen über die Aufbringung der Kontributionen in den Befreiungskriegen, auch in Zukunft stets, sich trotz gewaltig steigender Mieten gegen direkte Besteuerung (Grundsteuern) zu wehren. Ihr Mangel an Opferwilligkeit machte es schwierig, die unbesoldeten Ehrenämter in der städtischen Verwaltung zu besetzen. Der Stadtverordnetenvorsteher mußte die Mitglieder durch unablässig wiederholte Mahnungen zu den Sitzungen zusammentreiben. Seit allzulanger Zeit hatte Selbstverwaltung nicht zu den Gepflogenheiten eines echten Berliners gehört.

Von dem unermüdlich-unfruchtbaren Hin und Her zwischen der staatlichen und städtischen Unfähigkeit folgen hier einige Stichproben.

Die enge Begrenzung des Weichbildes, wie sie die Regierung nach ihrer engherzigen Auffassung der Städteordnung festgestellt hatte, konnte nicht lange aufrechterhalten bleiben. Zu den geschilderten Übelständen der Ausschließung ehemaliger Stadtteile kamen die Schwierigkeiten der Besteuerung und der Zuständigkeit der Polizei. Die Städteordnung enthielt aber keine Vorschriften, wer über die Änderung der Grenzen eines Stadtgebietes zu verfügen hätte. Es waren also langwierige Verhandlungen zwischen dem Magistrat, den beteiligten Nachbargemeinden und, da es sich um eine Erweiterung im Norden handelte, der Verwaltung des Kreises Niederbarnim notwendig; schließlich mußte auch das Einverständnis der Regierung errungen werden. 1820 einigte man sich endlich, daß wenigstens das nunmehr durch die Flurbereinigung nutzbar werdende Berliner Hufenland wieder in das Weichbild einbezogen wurde. Im Norden und Osten reichte also das Weichbild wie früher bis an die Gemarkungen von Pankow, Weißensee und Lichtenberg.

Erst die Städteordnung von 1831 enthielt dann die Bestimmung, daß die Regierung selbständig Eingemeindungen »nach Anhörung der Beteiligten« anordnen könne. Nach dieser Vorschrift erweiterte die Regierung, obwohl die Städteordnung von 1831 in Berlin gar nicht in Kraft trat, die Stadtgrenzen. Im Jahre 1832 hatte das Weichbild auf dem rechten Spreeufer den alten Umfang ziemlich erreicht, nur im Westen fehlten noch Moabit, Wedding und die ehemaligen Heideländereien. Der in zwei Jahrzehnten errungene Fortschritt war noch immer ein Rückschritt.

Auf dem linken Spreeufer hatte die Beschränkung des Stadtbezirkes auf das Gebiet innerhalb der Stadtmauer ebenso geschadet wie auf dem rechten. Die städtischen Behörden erweiterten ihn im Einverständnis mit der Regierung bald wieder bis an den damaligen Lauf des Landwehrgrabens. Als aber die Regierung 1830 eine Ausdehnung über den Graben hinaus in das Tempelhofer Unterland wünschte, weil dort schon Ansiedlungen vorhanden seien, an die sich weitere anschließen könnten, lehnten die Stadtverordneten diesen Zuwachs mit Entschiedenheit ab. Die Regierung gab nach; 1840 wurde der Landwehrgraben als Grenze zwischen der Stadt und den anstoßenden Gemeinden festgesetzt. Der Tiergarten blieb außerhalb des Weichbildes.

Die Stadtverordneten sträubten sich aus kurzsichtiger Sparsamkeit gegen Vergrößerung des Stadtgebietes. Nach der Entscheidung des Obertribunals von 1826 und dem Ausgleich mit dem Fiskus von 1838 wäre der Stadt die Unterhaltung des Straßenpflasters in den neu hinzukommenden Stadtteilen zugefallen; auch hätten vielleicht neue Straßen angelegt werden müssen. Die dort Wohnenden hätten städtische Straßenbeleuchtung verlangen können; auch würden sich die Kosten der Armenpflege erhöht haben. Die Versuche, sich wechselseitig die Straßenbaukosten aufzubürden, sollten in Zukunft eine Quelle schwersten Übels werden. Zwischen den Zuständigkeiten des Staates und der Stadt wurde die wachsende Not der Wohnungsuchenden behandelt wie ein Verunglückter, der auf der Grenze zwischen den Revieren zweier Schutzleute verblutet, weil jeder der beiden gewissenhaften Beamten dem andern die Pflicht des Helfens zuschiebt.

Nach jahrzehntelangen Kämpfen kam es schließlich trotz des Widerstandes der Stadtverordneten zu einer umfangreichen neuen Eingemeindung. Die wachsende Bevölkerung südlich des Landwehrkanals wollte in das Stadtgebiet aufgenommen werden; der Magistrat wünschte zur Erleichterung der Verwaltung die Einbeziehung des Weddinglandes, das der Stadt gehörte und schnell mit neuen Wohnhäusern besetzt wurde; die Regierung wünschte die Eingemeindung der fiskalischen Moabiter Ländereien. Die Stadtverordneten zeigten sich wohl einer Vergrößerung des Weichbildes durch Tempelhofer und Schöneberger Gebiet geneigt, wollten aber von allen Einverleibungen im Norden nichts wissen. Die Regierung kam allmählich zu der Forderung, daß nicht eine einseitige Erweiterung im Süden, sondern eine umfassende vorzunehmen sei, die aus polizeilichen Gründen die Ansiedlungen im Nordwesten mit einbeziehe. Der Berliner Magistrat gab endlich nach, aber die Stadtverordneten beharrten bei ihrem Widerstand gegen die nordwestlichen Gebiete. Da die Verhandlungen mit der Vertretung des Kreises Teltow wegen der Abtretung von Teltower und Schöneberger Gebiet ebenfalls scheiterten, so hätte die Eingemeindung unterbleiben müssen, wenn die Regierung nicht endlich von dem zweiten Paragraphen der Städteordnung von 1853 hätte Gebrauch machen können, wonach bei mangelnder Einwilligung der Gemeinden und Vertretungen die Veränderung des Weichbildes mit Genehmigung des Königs geschehen könnte, sobald ein Bedürfnis »im öffentlichen Interesse« vorlag. So kam die Eingemeindung von 1861 zustande; mit ihr wurde die Weichbildgrenze geschaffen, die dann ein halbes Jahrhundert lang, also bis zum Weltkrieg, nicht mehr wesentlich erweitert werden durfte, weil künftig der Staat auch notwendige Erweiterungsbegehren Berlins als politische Gefahr ablehnte. Nur der Tiergarten, das Gelände der Schlachthäuser im Osten und einige kleine Streifen im Norden kamen noch hinzu.

Erst 1861 also, nach endlosem Hin und Her zwischen den verschiedenen Instanzen, hatte sich die Stadt Berlin wieder einigermaßen auf das Gebiet erweitert, das ihre Feldmark im 13. Jahrhundert gewesen war. Nur im Südwesten hatte Berlin vor dem Weltkrieg etwas mehr Gelände als 600 Jahre früher. Dafür fehlte aber bis 1920 im Südosten noch ein viel größeres Stück der alten Feldmark (Seite 199).

Die eben geschilderten Hindernisse erschwerten die Anlage neuer Straßen in vielen Gegenden der Stadt. Der Häuserbau suchte daher zunächst die Lücken in den alten Straßen auszufüllen und fand vor allem in dem damaligen Westen und Südwesten Gebiete, wo die Bedingungen für ihn günstig waren. Damals wurde das Anhalter Tor durch die alte Zollmauer gebrochen, und vor ihm entstand ein neues Stadtviertel. Im allgemeinen aber erweiterte sich die Stadt mehr in die Höhe als in die Breite. Überall wurden kleine Häuschen durch Mietskasernen verdrängt und alte Gärten bebaut. Der Mangel an neuem Bauland gab dem bereits vorhandenen Bauland den unnatürlich hohen Wert – acht- bis zehnmal höher als in London –, der später als ein natürlicher ortsüblicher Wert von den Bodenbesitzern in Anspruch genommen wurde, als ihre Außengelände durch den polizeilichen Mietskasernenplan von 1858 endlich erschlossen wurden. So wurde amtlich das gezüchtet, was später Geheimrat Hartwich (der erste Ingenieur beim Bau der Berliner Stadtbahn) »diese entsetzliche Sparsamkeit im Grund und Boden« nannte, »welche gerade in Berlin das gute und angenehme Wohnen so erschwert«.

Unter den Folgen der kleinlichen Beengungen, die damals den gesunden Wohnungsbau hemmten, leidet die Bevölkerung Berlins bis auf den heutigen Tag. Ähnliche Beengungen schwebten Goethe vor, als er »Wilhelm Meisters Wanderjahre« schrieb und offen zum Opfer des Vaterlandes und zur Auswanderung riet. »Wenn dort« (Goethe meinte die neue Welt Amerika) »das Grenzenlose als unüberwindliches Hindernis erscheint, so setzt hier (d. h. im Vaterland) das Einfachbegrenzte beinahe noch schwerer zu überwindende Hindernisse entgegen. Je älter dergleichen Zustände sind, je verflochtener, je geteilter, desto schwieriger wird es, das Allgemeine durchzuführen, das, indem es dem einzelnen etwas nähme, dem Ganzen und durch Rück- und Mitwirkung auch jenem wieder unerwartet zugute käme … Dort (d. h. in der Neuen Welt) hat die Natur große weite Strecken ausgebreitet, wo sie unberührt und eingewildert liegt, daß man sich kaum getraut, auf sie loszugehen und ihr einen Kampf anzubieten. Und doch ist es leicht für den Entschlossenen, ihr nach und nach die Wüsteneien abzugewinnen und sich eines teilweisen Besitzes zu versichern. Das Jahrhundert muß uns zu Hilfe kommen, die Zeit an die Stelle der Vernunft treten und in einem erweiterten Herzen der höhere Vorteil den niederen verdrängen … Genaue Vermessungen sind geschehen, die Straßen bezeichnet, die Punkte bestimmt, wo man die Gasthöfe und in der Folge vielleicht die Dörfer heranrückt. Zu aller Art von Baulichkeiten ist Gelegenheit, ja Notwendigkeit vorhanden. Treffliche Baumeister und Techniker bereiten alles vor; Risse und Anschläge sind gefertigt; die Absicht ist, größere und kleinere Akkorde abzuschließen und so mit genauer Kontrolle die bereitliegenden Geldsummen, zur Verwunderung des Mutterlandes, zu verwenden. Da wir denn der schönsten Hoffnungen leben, es werde sich eine vereinte Tätigkeit nach allen Seiten von nun an entwickeln.«

Plan des Polizei-Präsidenten (1862): Mietskasernen für 4 000 000 Berliner

So schrieb Goethe; ihn zwangen die Unfähigkeit unserer Gesetzgeber und die Rückständigkeit unserer Siedlungsweisen zur dichterischen Verherrlichung der Heimatflucht und der Auswanderung, die Millionen von Deutschen das höchste Gut, ihre Muttersprache, opfern und damit zum »Kulturdünger« anderer Völker werden ließ, gerade um dieselbe Zeit, als die neue Industrialisierung uns die Möglichkeit schuf, die überströmende kostbare Kraft der Nation im eigenen Land festzuhalten. Diesen Millionen von Deutschen hat kein »wechselseitiges Vertrauen ein reinlich Häuschen mit Hof- und Gartenzaun« gebaut, obgleich in der unmittelbaren Umgebung Berlins und anderer deutscher Städte günstige und ganz neuartige Vorbedingungen, lohnende Arbeitsgelegenheit und – für die neuartigen Zwecke – geradezu unbeschränkte Landflächen, bequem erreichbar durch neuartige Verkehrsmittel, vorhanden waren. Der Plan auf Seite 195 zeigt die unbeschränkten und von der Bebauung noch fast unberührten Gelände, auf denen die schönste und volkreichste Stadt der Welt entstanden wäre, wenn es Männer gegeben hätte, um die Volks- und wirtschaftliche Kraft sowie die künstlerischen Fähigkeiten der Deutschen in segensreiche Bahnen zu lenken. Statt dessen wurde das unberührte Gelände nach den Weisungen des Berliner Polizeipräsidenten in wenigen Jahrzehnten mit unwürdigen Mietskasernen bepackt, zu deren Beseitigung wahrscheinlich Jahrhunderte erforderlich sein werden.