|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Gerechtigkeit, die ewige Königin des Königs und des Bettlers, milde Schonung des Menschengeschlechts, zarte Behandlung des Nationalsinns sucht der menschliche Forscher in den herkulischen Arbeiten des großen Königs vergebens. Der strengste Eigensinn, der wildeste Despotismus, das erbarmungsloseste Zertreten der zarten Keime der menschlichsten Gefühle ist allenthalben … Der Ruhm seines Namens, der auf alle zurückfiel, ließ oft vergessen, daß man in einem angespannten, knechtischen und atemlosen Zustand war. Wann sind die unglücklichen Menschen nicht durch Scheine und Klänge betört? … Welch ein Staat! und welch ein Regent! schrie man überlaut. Alles Weisheit, Gerechtigkeit, lebendige Beweglichkeit! und doch alles nur Maschine! Übereinstimmung und Gleichbeweglichkeit des Ganzen, totes Maschinenleben ohne Gefühl, als das der Ehre, von dem Einzigen bewegt und geleitet zu werden … Aus dem Toten wird nur Totes geboren, und hohl und gespenstisch mit dem Abscheu der Zukunft wird das Kunstgerüst zusammenbrechen.

Ernst Moritz Arndt über Friedrich II., November 1805

Nachdem sich sogar der größte »innere« König Preußens oft wie ein Halbnarr und nicht selten wie ein wildes Tier gebärdet hatte, darf es nicht wundernehmen, daß die Regierung seines Nachfolgers, der weniger auf das Innere als auf das Äußere bedacht war, noch schlimmere Folgen für Berlin brachte.

Friedrich II. ersetzte zwar das »Tabakskollegium« und die preußische Roheit seines Vaters durch ein Schnupftabakskollegium von »Schöngeistern« aus Frankreich und Italien, die unschätzbare Anregungen nach Berlin gebracht haben. Aber diese zum Teil hochgebildeten Fremdlinge standen dem Berliner Leben zu fern, als daß sie die geknechtete Stadt aus ihrer furchtbaren Demütigung hätten erlösen können. Vergebens haben deutsche Geister höchsten Ranges dem König ihre Dienste angeboten. Als er z. B. einen Bibliothekar suchte, »waren Winckelmann und Lessing die Vorgeschlagenen; aber ein mittelmäßiger, dem Amt in keiner Weise gewachsener Franzose wurde vom König, der dabei das Opfer einer Namenverwechslung wurde (!), ernannt. Damals verlor Berlin den Mann, durch den es eben erst zur führenden Literaturstadt Deutschlands geworden war. ›Ein böser Geist bringt Berlin um den Ruhm des deutschen Athens‹, so klagte Gleim« Die vorstehenden Zeilen stammen aus der Festrede des Professors Dr. Julius Petersen zur Lessingfeier der Friedrich-Wilhelms-Universität zu Berlin, 22. Januar 1929. in ungewollter, aber treffender Kennzeichnung Friedrichs des »Großen«, in dem ja auch Ernst Moritz Arndt den bösen Geist Deutschlands erkannte; »keiner hat uns so sehr geschadet wie dieser König, nicht nur scheinbar, sondern wirklich«.

Von den Ausländern, die Friedrich II. an Stelle von Lessing, Winckelmann und anderen führenden Deutschen nach Berlin zog, sind die bedeutenden, wie Voltaire und d'Alembert, die des jungen Königs Kokettieren mit Kunst, »Philosophie« und »Antimachiavel« herbeigelockt hatte, bald wieder geflohen. Die Unbedeutenderen, die außerhalb des Berliner Hofes keine für sie passende Unterkunft finden konnten, wurden von ihrem Brotgeber kaum weniger herabgewürdigt als die gelehrten Hofnarren des »Soldatenkönigs«. Unter der französisch getünchten Höflichkeit, mit der sich der Sohn gern schmückte, lauerte stets zum Lospoltern bereit der prügelnde, vielbetrogene und unpraktische preußische Vater.

Aber der Sohn war gefährlicher und scheute, anders als der Vater, vor blutigen Kriegen nicht zurück. Ihre Folgen und einige der unbesonnenen friderizianischen Reformen taten Berlin mehr Schaden, als des Königs Nachahmung ausländischer Bauten je nutzen konnte. Der Kampf gegen Kaiser und Reich, den Friedrich II. sofort nach seinem Regierungsantritt vom Zaun brach und der während seiner 46jährigen Herrschaft nie ganz zur Ruhe kam, machte auch der Stadterweiterungspolitik seines friedlichen Vaters ein Ende. Zwar wirkte die bisherige Baupolitik insofern weiter, als Baustellen aus dem vorhandenen Vorrat gewöhnlich unentgeltlich abgegeben und Bauprämien in Baustoffen und barem Geld noch gewährt wurden. Auch wurde in Rixdorf (heute Neukölln) die vom verstorbenen König begonnene Ansiedlung böhmischer Kolonisten fortgesetzt; in Neu-Schöneberg wurden für böhmische Protestanten 20 Doppelhäuser und nördlich der Berliner Stadtmauer für die lange übel beleumdete Ansiedlung Voigtländer Handwerker 60 Doppelhäuser auf Staatskosten errichtet. Durch Niederlegen von weiteren Festungswerken wurde etwas neues Bauland gewonnen. Aber es wurde entweder den großen Prachtbauten des Königs vorbehalten oder planlos bebaut (Seite 111).

Zu einer nennenswerten, gut geplanten Stadterweiterung fand Friedrich II. nie Zeit, weder während seiner vier Kriege noch während seiner langen Friedensherrschaft. Er folgte auch auf städtebaulichem Gebiet dem verhängnisvollen Beispiel der spanischen und französischen Herrscher, welche die städtebaulichen Schwierigkeiten ihrer Hauptstädte vernachlässigten und sich dem Anblick der daraus entstehenden Übelstände durch die Flucht in ihren Escorial oder ihre Gartenstadt Versailles entzogen. Friedrich II. fürchtete sich geradezu vor seiner Hauptstadt und erklärte, »er kehre von Berlin nach Potsdam jedesmal mit einem Seufzer der Erleichterung zurück, als wenn er von schrecklicher Fronarbeit käme. Denn der Aufenthalt dort sei für ihn schlimmer als ein Feldzug, während er in seiner Einsiedelei sich 100 Meilen von Berlin entfernt und jenes Zwanges und jener Schrecken überhoben fühle.« In seiner Einsiedelei, sans souci, erledigte Friedrich II., ganz ähnlich wie Philipp II. in seinem Escorial, die Staatsgeschäfte schriftlich und aus der Ferne. Während aber Friedrich II. zum Dichten, Komponieren und eigenhändigen, vielfältigen Abschreiben seiner schriftstellerischen Arbeiten mehr Zeit als Philipp II. zum Beten fand, vernachlässigte er jene städtebaulichen Pflichten, die seine Vorgänger gewaltsam an sich gerissen hatten, und tat obendrein nichts für die Wiedererweckung der bürgerlichen Selbsthilfe, die vor dem gewaltsamen Eingreifen der Hohenzollern auch auf dem Gebiet der Stadterweiterung segensreich gewirkt hatte.

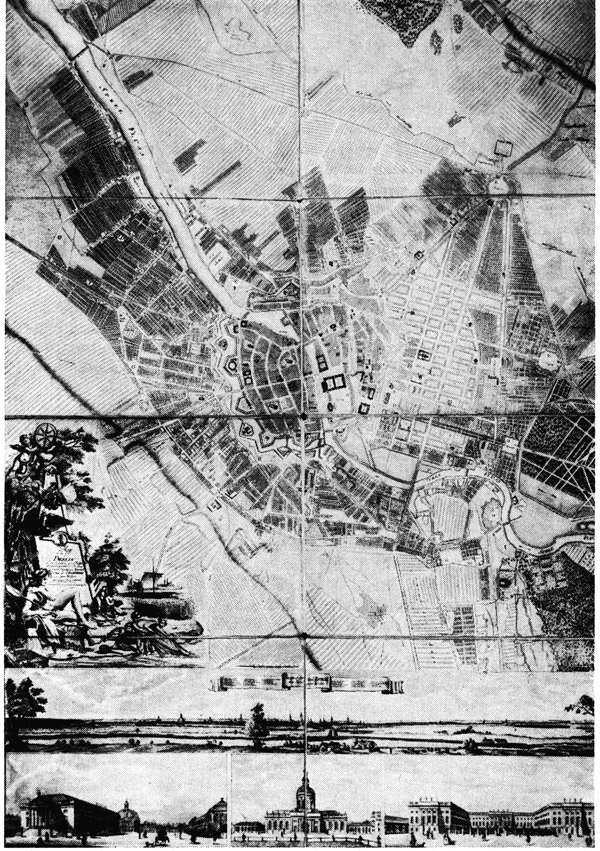

Der große Schmettausche Plan von etwa 1748

Mit Friedrichs II. Eroberungszügen hemmten zum ersten Male seit dem Dreißigjährigen Krieg wieder kriegerische Ereignisse die städtebauliche Entwicklung Berlins. Schon nach dem zweiten Schlesischen Krieg stiegen die Mieten, und bald entfesselten namentlich die von Friedrich II. bereicherten Militärlieferanten jene wilde Häuserspekulation, die nach zahlreichen zeitgenössischen Berichten einen ungeheuren Eindruck auf die damaligen Berliner gemacht hat. Welche Ausschweifungen damals möglich waren, zeigt der Verkauf des Hauses Königstraße 60, das noch 1750 für 19 000 Taler erworben worden war und im Jahre 1765 plötzlich 50 000 Taler brachte. Die Vorbedingungen zu dieser und zahllosen ähnlichen Preistreibereien hatte Friedrich II. selbst geschaffen: durch seine verhängnisvolle Hypothekenordnung von 1748 und durch seine hartnäckige Untätigkeit auf dem Gebiet der ausschließlich in seinen Händen liegenden Stadterweiterung.

Die durchschnittliche Behausungsziffer Berlins war schon in den 30 Jahren von 1709 bis 1740 von 14 auf 17 gestiegen. Aber in den 16 Jahren nach der Krönung Friedrichs II. stieg sie auf 21. In Berlin mit seinen 100 000 Einwohnern kamen also schon im Jahre 1756 etwa dreimal soviel Bewohner auf jedes Haus wie in dem siebenmal größeren London. Während des Siebenjährigen Krieges ging die Bevölkerungszahl Berlins um etwa 6000 Köpfe zurück. Gegen die trotzdem fortschreitende zügellose Steigerung der Boden-, Häuser- und Mietpreise oder »gegen lokale Lotter- und Gevatterwirtschaft« (wie er es nannte) unternahm Friedrich II. seinen oft gerühmten, aber wirkungslosen Kampf für »gute Polizei«. Er versuchte einige Eingriffe in das private Eigentumsrecht, das kurz vorher gerade vom preußischen Absolutismus und, seit 1748, besonders von ihm selbst gestärkt worden war. Dieses Vorgehen ergänzte er durch religiöse Ermahnung und den Bau von Kasernen. Der König tat also nichts, um das alte Cöllnische Gemeindeland aus der agrarischen Verfassung zu lösen, das darum dem städtischen Häuserbau verschlossen blieb. Der König tat nichts für die Erweiterung der Friedrichstadt im Südwesten, ja nicht einmal etwas für die naheliegende bauliche Erschließung des Charité-Viertels im Nordwesten. Friedrichs amtlicher Historiograph J. D. E. Preuß berichtet, daß Friedrich II. in seinem ganzen Land »höchstens eine oder die andere gewöhnliche Landstraße«, aber »keine einzige Meile Kunststraße gebaut hat … Selbst die vier kleinen Meilen zwischen Berlin und Potsdam blieben ein ewiger Wechsel von Berg und Tal in erschöpfender Sandfülle, wodurch dieser kurze Weg sich zu einer Tagesreise ausdehnte.« Friedrich der »Große« baute nicht einmal dort Straßen, wo sie innerhalb des Stadtgebietes liegendes Ackerland dem Häuserbau erschlossen hätten.

Als sich aber seine Generäle über die hohen Mieten beklagten, begann der untätige König sich mit seiner riesigen Einquartierung als der größte Mieter Berlins zu fühlen. Er befahl deshalb der Polizei und den Gerichten, zugunsten der Offiziere einzugreifen. Als das wenig nützte, erließ er im April 1765 eine Verordnung an das Kammergericht, die von den Kanzeln aller Kirchen verlesen werden mußte, was für das unfromme Berlin ungewöhnlich war. In dieser Verordnung erklärte der König: »Wir haben mit dem größten Mißfallen wahrgenommen, daß in unserer Residenzstadt Berlin der bisher eingerissene Wucher mit Häusern und die aufs höchste getriebene Steigerung der Hausmieten, ungeachtet unserer dieserhalb immediate erlassenen scharfen Verordnungen noch bis dato beständig fortdauere … Da wir nun eine längere, den sich von ihren Häusern einen übertriebenen Wert einbildenden Eigentümern am Ende selbst nachteilige Nachsicht zu gestatten nicht gemeinet sind, so haben Wir nötig gefunden, bis Wir allenfalls noch würksamere Maßregeln ergreifen, indessen in unserer Residenz Berlin, die bis hero beobachtete gemeine Rechts-Regel: Kauf bricht Miethe, aufzuheben.« Zugunsten seiner Offiziere griff Friedrich II. also plötzlich von dem halbverstandenen römischen Recht, das er und seine Vorgänger in gefährlichem Schematismus eingeführt hatten, wieder auf das verachtete deutsche Recht zurück, das er – wenn es ihm paßte – gern Vernunft- oder Naturrecht nannte. Unser Bürgerliches Gesetzbuch enthält noch heute den § 570, der »Militärpersonen« und »Beamten« bei der Kündigung ihrer Mietverträge ein Vorzugsrecht verleiht und der auf Friedrich II. zurückgeht.

Gleichzeitig mit seinem Erlaß vom April 1765 befahl der König dem Polizeidirektorium folgende Begünstigung der Familien mit großer Dienerschaft (damals also des Adels) und folgende Maßregeln gegen die übrigen Einwohner Berlins. Das Polizeidirektorium solle darauf achten, daß »außer denjenigen, welche wegen ihrer Bedienungen, nombreusen Familien oder starken Verkehrs große Häuser allein zu bewohnen sich genötigt sehen, diejenigen Christliche Particuliers auch Juden, so die besten und größten Häuser an sich zu bringen Gelegenheit gefunden haben, auch noch damit continuiren, und dadurch guten Teils an der Steigerung der Mieten schuld sind, solche aus Übermut und zur Üppigkeit nicht ferner allein bewohnen, sondern so viele Familien, als nach Beschaffenheit der Häuser füglich darin wohnen können, mietsweise darin aufnehmen möchten«; und wenn sie sich dazu nicht gutwillig verständen, so sollten sie »durch rechtlichen Zwang« angehalten werden. So erwuchs aus den drei siegreichen Kriegen Friedrichs II. dieselbe Zwangsmiete, die uns als Ergebnis unserer Niederlage im Weltkrieg wieder bekannt wurde. Zur selben Zeit verausgabte Friedrich II. viele Millionen Taler für den Neubau seines unzeitgemäßen, unschönen und selten benutzten dritten Potsdamer Palastes, der eine längere Fassade hat als der berüchtigte spanische Escorial. Der amtliche Historiograph Friedrichs II., J. D. E. Preuß, berichtet, der Bau und die Möblierung dieses »Neuen Palais« hätten 22 Millionen Taler gekostet. Doch behaupten neuere Verteidiger des Königs, er habe für seine ganze Gartenstadt Potsdam insgesamt nur 10,59 Millionen Taler verausgabt, wovon die königlichen Privatbauten, Schlösser und Gartenanlagen nur 5,32 Millionen Taler verschlungen hätten. Was von den Baurechnungen für die Rohbauten des »Neuen Palais« erhalten war, berechnete Friedrichs Architekt Manger auf 2 880 443 Taler. Für die Inneneinrichtung des Palastes muß etwa dieselbe Summe eingesetzt werden. Selbst mit einem Teil dieser Summe wäre eine sehr wirksame Linderung der Berliner Wohnungsnot durch Stadterweiterung und Kleinhausbau möglich gewesen.

Friedrichs II. Verachtung für die Stadterweiterungspolitik, die Berlin im Mittelalter und unter seinen drei letzten Vorgängern groß werden ließ, wurde womöglich noch übertroffen durch seine Unkenntnis der großstädtischen Entwicklung anderer Länder. Er hatte zwar einmal – sehr flüchtig – Amsterdam, aber keine der größeren Städte je gesehen. Besonders war ihm alles Englische fremd. Er ahnte deshalb auch nichts von der bedeutsamen Dezentralisation des Wohnungswesens, die das unbefestigte London nach dem großen Feuer von 1666 neu gestaltet hatte und die sich in dem ebenfalls unbefestigten Berlin leicht hätte nachahmen lassen. Er lauschte nur den Berichten der Pariser »Schöngeister«, mit denen er sich umgab, und ahmte nach, was in Paris, der Stadt mit den damals schlechtesten Wohnungsverhältnissen der Welt, vorgemacht wurde: Kasernen und hohe Mietshäuser.

Der militärische Kasernenbau, den Friedrich II. seit dem Siebenjährigen Krieg nach Berlin verpflanzte, war nützlich insofern, als er der Berliner Bevölkerung die Einquartierungslast erleichterte. Die Kasernen waren besonders auch deshalb notwendig, weil Friedrich II. die Besatzung Berlins zwischen 1765 und seinem Todesjahr, 1786, von 19 500 auf 36 000 Mann vermehrte, so daß sie weit mehr als ein Fünftel der Gesamtbevölkerung ausmachte. Friedrich II. baute von 1763 bis 1767 allein acht Kasernen. Auch dabei schuf er nicht etwa ein neues System (wie z. B. später die Engländer mit ihren dezentralisierten Kasernen), sondern er ahmte das französische »Zentralisations-System« nach, das möglichst viele Truppen mit allen Nebenräumen unter ein einziges Dach brachte. In diesen Kasernen wurden namentlich die verheirateten Soldaten mit ihren Angehörigen einquartiert und somit auch die Berliner Familie gleichsam systematisch zur kasernierten Wohnweise gedrillt.

Für das angehende Berliner Schlafburschenwesen und die Wohnungsverhältnisse, die Friedrich II. mit seinen Kasernen schuf, gibt es keinen zuverlässigeren Zeugen als Karl Friedrich von Klöden, der in einer Kaserne geboren und – nach dem Tode Friedrichs II. – Schöpfer der ersten preußischen Gewerbeschule geworden ist. Sein Vater mußte als preußischer Unteroffizier Klödens Mutter in einer friderizianischen Kasernenwohnung unterbringen. Der berühmte Sohn dieser Eltern erzählte in seiner Lebensbeschreibung: »Gar bald lernte meine Mutter mit Schaudern erkennen, in welch eine Hölle sie geraten sei, in welcher Umgebung sie künftig zu leben, mit welchen Menschen sie künftig umzugehen habe – und wer die Zusammensetzung des damaligen Heeres kennt, wird sich ein Bild von der Existenz in einer Regimentskaserne machen können. Nur ein Drittel des Heeres bestand aus eingeborenen und ausgehobenen Kantonisten und Landeskindern. Die beiden anderen Teile waren Söldlinge, die sich oft nur anwerben ließen, um dem Zuchthaus zu entgehen und bei erster Gelegenheit wieder davonliefen; ein anderer Teil war zusammengesetzt aus Leuten, welche sich als notorische Taugenichtse ausgewiesen hatten … Wer die demoralisierenden Einflüsse einer solchen Zucht und die der nicht zu vermeidenden näheren Berührungen mit Auswürflingen der Menschheit zu würdigen weiß, der wird sich sagen müssen, daß eine große sittliche Kraft dazu gehörte, um sich in einer solchen Umgebung rein zu erhalten. Meine Mutter hatte sich die Sache, solange sie unverheiratet war, schlimm vorgestellt, aber von der Versunkenheit, welche sie vorfand, hatte sie doch keinen Begriff gehabt, und fast waren die verheirateten Frauen in der Kaserne noch schlimmer als die Männer … Am unangenehmsten aber war folgende Einrichtung: Jeder verheiratete Unteroffizier erhielt zur Wohnung in der Kaserne eine Stube und eine Kammer. In die letztere wurden ihm zwei der schlimmsten Ausländer, denen man am wenigsten trauen durfte, unter dem Namen von Schlafburschen gelegt, die er überwachen mußte. Desertierte ein solcher Kerl, so hatte der Unteroffizier tausend Sorgen und Ängste auszustehen, und hatte er sich im geringsten nachlässig gezeigt, so wurde er hart bestraft. Er hatte dafür zu sorgen, daß sie morgens pünktlich aufstanden und des Abends pünktlich um 9 Uhr im Bett waren, aus dem sie dann nicht herauskonnten, weil sie durch sein Zimmer gehen mußten. Ertönte des Abends die Lärmkanone, was im hohen Sommer, wenn das Getreide Ähren hatte, jeden Abend mehrmals geschah, so war dies ein Zeichen, daß ein Soldat desertiert sei. Dann mußte jeder Unteroffizier seine Mannschaft genau revidieren; in der Umgegend der Stadt aber mußten die Bauern sich mit Hunden auf den Weg machen, Felder und Wälder durchstreifen, um den Flüchtling einzufangen. Auch am Tage durfte kein Soldat hinausgehen, wenn er nicht einen Erlaubnisschein vorweisen konnte, der nur den zuverlässigsten Leuten und möglichst selten erteilt wurde. War es ein Wunder, wenn sich das unschuldige Herz meiner Mutter vorkam, als wäre es in ein Zuchthaus geraten, schlimmer als irgendeines der jetzigen Zuchthäuser, wenn es sich empörte bei den unmenschlichen Strafen, die in der Form von Spießruten, Stockprügeln, Fuchteln, Krummschließen nicht selten Menschen bis zum Rande des Grabes führten?« So berichtete Karl Friedrich von Klöden.

Diese widerliche Abhilfe der Wohnungsnot durch Kasernierung führte Friedrich II. dann ähnlich auch für die Unterbringung der Berliner Zivilbevölkerung ein. Statt wie sein Vorgänger die Hauptstadt in waagrechter Richtung zu vergrößern, erweiterte er sie nämlich senkrecht nach oben, in die Luft statt in die Ebene. Als damals dem Kaiser von China zum ersten Male Bilder von Paris mit seinen hohen Häusern gezeigt wurden, meinte er verächtlich: »Europa muß ein sehr kleines Land sein, daß die Menschen dort nicht genug Platz haben, auf der Erde zu wohnen, sondern in der Luft wohnen müssen.«

Paris war bis etwa zum Jahre 1700 die volkreichste Stadt der Welt und blieb – noch länger als Wien – eine Festung, in deren Wällen es so wenig Platz gab, daß man der wachsenden Bevölkerung Unterkunft in immer höher übereinander getürmten Wohnungen verschaffen mußte. Berlin befand sich nicht in ähnlicher Zwangslage. Aber die Logik des »großen« Königs war auch hier widerspruchsvoll. Obgleich er selber den Abbruch der Berliner Festungswerke zu Ende führte, befolgte er doch bis an sein Lebensende die schädliche Wohnbauweise der größten alten Festungsstädte. Zu dieser gefährlichen Art der Stadterweiterung ermutigte ihn auch die Steigerung der Bodenpreise, für die er selbst verantwortlich war. Dieses Übel wurde die Ursache neuer Übel. So stiegen die Bodenpreise und Hausmieten, weil Friedrich II. die Hypothekenordnung in ein Mittel zum Aufblähen der Bodenpreise verwandelt hatte und weil keine Stadterweiterung neues Bauland auf den Markt brachte; das derartig verteuerte Bauland gewann Monopolcharakter und ließ sich nicht mehr so leicht enteignen wie die geringwertigen Flächen, die der »Große« Kurfürst noch – mit oder ohne Entschädigung – für den Wohnungsbau frei gemacht hatte. Auch war die Enteignung künftig dadurch erschwert, daß der preußische Absolutismus das ihm bequeme römische Recht mit seinen hochentwickelten Vorstellungen von der Unbeschränktheit des privaten Eigentumrechtes einzuführen vermocht hatte.

Friedrich II. versuchte darum auch die Schwierigkeiten, die seine mangelhafte städtebauliche und Hypothekenpolitik geschaffen hatte, mit jener koboldartig-spaßhaften Willkür zu umgehen, die er liebte. Er verschaffte sich nämlich den Grund und Boden für seine drei- und vierstöckigen Mietshausbauten zwar zwangsweise und kostenlos, indem er vorhandene ein- und zweistöckige Privathäuser, mit oder ohne Zustimmung ihrer Besitzer, niederreißen ließ. Sobald er aber die alten niedrigen durch neue drei- und vierstöckige Mietshäuser ersetzt hatte, beschenkte er die vergewaltigten Grundbesitzer mit den wertvollen Neubauten und besänftigte so in den meisten Fällen den Widerspruch der Vergewaltigten.

Je mehr Wohnungen der König auf derartig kostenlos beschlagnahmtem Boden übereinanderhäufte und verschenkte, um so billiger mußten die Wohnungen werden. Friedrich II. hatte also einen großen Vorsprung vor den heutigen Erbauern von Mietskasernen; für sie ist Bauland, auf dem Mietskasernen errichtet werden dürfen, von vornherein teurer als Bauland, auf dem nur Kleinhäuser errichtet werden dürfen, und zwar um so viel teurer, daß Wohnungen in der Mietskaserne (auf teurem Boden) schließlich ungefähr ebensoviel kosten wie Kleinhäuser (auf billigem Boden). Da der König die Wohnungen plötzlich massenhaft und gratis auf den Wohnungsmarkt warf, bedeutete sein Vorgehen in der Tat für den Augenblick eine wirksame Bekämpfung der Wohnungsnot.

Aber diesen Erfolg, wie so manchen anderen, erkaufte Friedrich II. um einen sehr gefährlichen Preis. Die Übertragung des Kasernierungsgedankens von der Garnison auf die Zivilbevölkerung mußte ungünstig auf die Wohnungsverhältnisse einwirken, sobald die geschenkweise Bautätigkeit des Königs und sein plötzliches Wohnungsangebot verschwanden. Wenn dann, wie es wirklich geschah, die königlichen Nachfolger auf dem Gebiet der normalen, d. h. also waagrechten Stadterweiterung bei Friedrichs II. verhängnisvoller Untätigkeit verharrten und, ebenso wie er, der zunehmenden und jeder Selbsthilfe gewaltsam entwöhnten Bevölkerung nicht genug neues und billiges Bauland erschlossen, dann wurde der Bau von Einfamilienhäusern auf absehbare Zeit oder für immer unmöglich. Es blieb dann nur ein Rettungsmittel: die noch vorhandenen ein- und zweigeschossigen Häuser mußten dann ausnahmslos durch vielgeschossige Häuser ersetzt werden; wie es später in Berlin tatsächlich geschah. Die Privatleute mußten nachahmen, was ihnen ihr gerühmter König vorgemacht hatte. Wenn irgendwelches Land für Bauzwecke auf den Markt kam, konnten die Verkäufer (mit einer Art Monopolstellung und gestützt auf die schädliche Hypothekenordnung) Bodenpreise erzwingen, die nur dann tragbar und verzinslich werden, wenn nach königlichem Muster viele übereinandergeschichtete Wohnungen zur Verzinsung des hohen Bodenpreises beitragen. In geringer Entfernung der Stadt konnten unabsehbare Flächen Landes ungenutzt liegen bleiben, bis endlich – viel zu spät – statt gesunder Kleinhäuser mit Gärten ungesunde Mietskasernen mit hochumbauten Hinterhöfen auf die Kartoffelfelder gestellt und ihre Besitzer zu »Millionenbauern« gemacht werden konnten. Ihre Bestimmung, die größte Mietskasernenanhäufung der Welt zu werden, ist also der Stadt Berlin von ihrem »großen« König vorgezeichnet worden. Zur Erfüllung dieser historischen Aufgabe Berlins war die verhängnisvolle Hypothekenordnung Friedrichs II. erforderlich, von der im nächsten Kapitel die Rede sein soll.