|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Ich habe noch nie etwas so Flaches in einem so schönen Saal gesehen. Das wirkte wie ein griechischer Tempel, in dem man Tatarenwerke aufführt.

Voltaire über eine Vorführung friderizianischer Hofkunst in dem Opernhaus von Knobelsdorff

Das bedeutsamste an den friderizianischen Bauten ist die Mitarbeit Knobelsdorffs. Dieser große Künstler lieferte den seltenen Beweis, daß ausnahmsweise sogar ein preußischer Edelmann gebildet sein konnte. Wahrscheinlich erklärt sich diese damals unpreußische Geistesverfassung Knobelsdorffs daraus, daß er schon im 17. Jahrhundert geboren war und seine Knabenzeit noch unter dem gebildeteren Friedrich I. verlebte, also vor der Herrschaft des »Soldatenkönigs«, der seinem Adel Unbildung und Verachtung der Künste zur Ehrenpflicht machte. Auch an den Hof Friedrichs II. paßte Knobelsdorff nicht, und die anfängliche Freundschaft mit diesem König wandelte sich allmählich in einen erbitterten Kampf, der mit der Niederlage und dem frühen Tode Knobelsdorffs endete.

Knobelsdorff war 13 Jahre älter als Friedrich II. Er besaß nicht nur eine gründlichere baukünstlerische Bildung, sondern er hatte, anders als Friedrich, etwas von der Welt gesehen und hatte vor allem die wichtigsten Kunststätten Frankreichs und Italiens besucht. Wichtiger noch war, daß Knobelsdorff trotz seines höheren Alters in die Zukunft blickte, während Friedrich II., abgesehen von seiner umstürzlerischen Außenpolitik, auch von seinen Bewunderern besonders als ein großer Konservativer gerühmt wird.

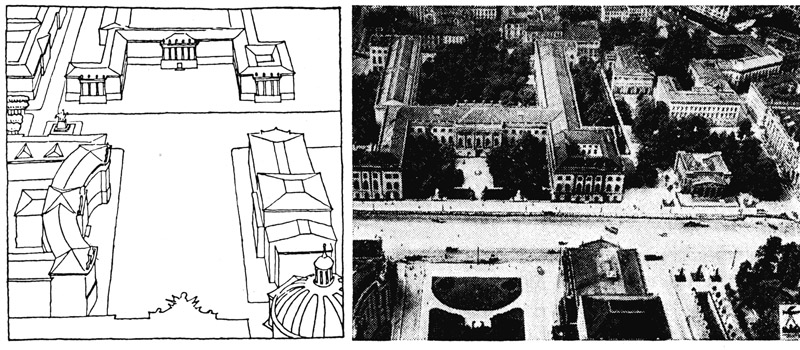

Das Friedrichs-Forum nach Südosten zu gesehen. Die Aufnahmen stammen aus der Zeit vor der Säuberung des Platzes von Vase, Denkmal, Hügel, Buschwerk und vor der neuen Verschandelung des Opernhauses

In künstlerischen Dingen, vor allem in Musik, Dichtung und Baukunst, war Friedrich II. sogar Reaktionär. Sein größter Jugendeindruck war sein Besuch in Dresden, einer der Stätten, in denen damals die barocke deutsche Baukunst eine ihrer schönsten Blüten erlebte. Friedrich II. hat später Dresden grausam und zwecklos beschießen und die schönsten Schlösser seiner politischen Gegner in Sachsen absichtlich, unter seinen Augen, verwüsten lassen. Aber den großen künstlerischen Eindruck, den Dresden seiner Jugend schenkte, hat er bis zu seinem Tode festgehalten; er hat die Grundstimmung seines Strebens in Baukunst und Musik daraus gemacht. Im großen Entwicklungsgang der Baugeschichte war jedoch Dresden, verglichen mit Paris, wahrscheinlich immer ein wenig Provinz. Selbst wenn man dem entzückenden Dresdner Barock (der uns heute durch die glückliche Reinigung des Zwingers zu einer neuen künstlerischen Offenbarung wird) einen eigenen Ewigkeitswert zugesteht, so war er sicher im Jahre 1740, als Friedrich II. zur Regierung kam, schon historisch geworden, und Friedrichs Leidenschaft für diese Kunst war rückständig und gefährlich.

Ganz anders als Friedrich II. lebte Knobelsdorff im Geist der neuen und kommenden Baukunst, die viel strenger und reiner sein wollte als der Dresdner Barock. Gleichzeitig von Frankreich und England ausgehend, gewann die neue klassizistische Kunst allmählich auch das zurückgebliebene Deutschland, wo Knobelsdorff, Winckelmann, Lessing und später Goethe ihre Vorkämpfer und schließlich Gilly und Langhans ihre Neugestalter, Schinkel ihr Vollender von europäischem Rang und Weinbrenner ihr Stadtbaukünstler geworden sind.

Der größte Gegner der neuen deutschen Baukunst war Friedrich II. Zu Anfang seiner Regierung ließ er sich von dem älteren und weiter gereisten Knobelsdorff leiten. Dann aber stiegen dem König die militärischen Erfolge der preußischen Prügeldisziplin zu Kopf. Als gar von den Franzosen, deren »Spiel er gespielt« (wie er sich selbst ausdrückte) und als deren Bundesgenosse er gegen den deutschen Kaiser gekämpft hatte, der Titel »der Große« an ihn verliehen worden war, ließ er sich auch von Knobelsdorff keine Vorschriften mehr machen. Der Beifall, den die Franzosen seinem Kampf gegen das Deutsche Reich spendeten, versicherte den König, daß er auch ohne Reise in das französische Kunstzentrum ein besserer Beurteiler baulicher Fragen sein müsse als Knobelsdorff.

Die Freundschaft zwischen König und Baumeister zerbrach beim Bau von Sanssouci, mit dessen Kuppel Friedrich II. seinen barocken Jugendtraum einer von Satyrn gehaltenen, umgestülpten Punschbowle verwirklichen wollte, während dem weniger literarisch-dilettantischen Knobelsdorff eher das strenge Trianon von Versailles als Wunschbild vorschwebte. Man einigte sich mühsam dahin, daß Knobelsdorff die Nordseite von Sanssouci einigermaßen streng gestalten durfte, während Friedrich II. auf der Südseite seine barocken Satyr-Hermen etwas unvermittelt in den Sand stellte. Doch diese Zusammenarbeit erwies sich als unmöglich. Knobelsdorff floh als erster von den vielen Baumeistern, die Friedrich II. während seiner Regierung mißhandelt hat. Es kam nicht wieder zu einer Verständigung zwischen den früheren Freunden. Knobelsdorff starb verärgert, obwohl die schwersten Schläge, die sein Wirken und seinen Ruhm treffen sollten, vom König erst später geführt werden konnten.

Das große »Neue Palais«, das Friedrich II. gleich nach dem Siebenjährigen Krieg begann, ist eine nur barocke und ganz gegen den Geist Knobelsdorffs verstoßende Schöpfung; sie ist mit Geschmacklosigkeiten überladen. Goethes lakonischer Reisebericht über Berlin und Potsdam war nur 200 Worte lang. Er enthält nach der Bemerkung über den flegelhaften Kastellan von Sanssouci auch die Notiz: »Engelsköpfe pp.«, die der Berliner Professor Otto Pniower folgendermaßen deutete: »An der Fassade des Neuen Palais werden Goethe die zu groß geratenen, stark grimassierenden, mit breiten Flügeln versehenen Engelsköpfe aufgefallen sein, die an den kleinen Fenstern des obersten Geschosses aller Fronten als Schlußsteine angebracht sind.«

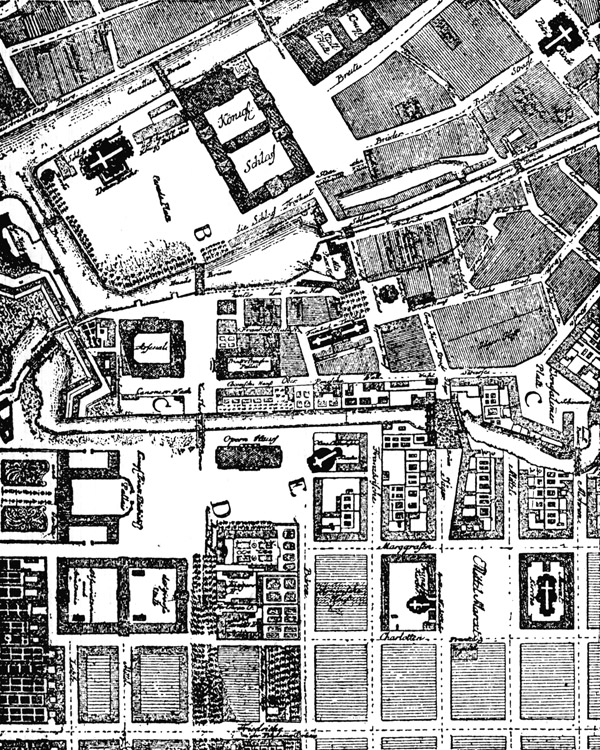

Noch verhängnisvoller für Knobelsdorffs geistiges Weiterwirken wurde Friedrichs II. altmodischer Eigensinn bei der Gestaltung des Friedrichs-Forums, der größten Bauleistung seiner Regierung. Aus dem Entwurf für diese große Baugruppe auf dem alten Festungsgelände Berlins spricht deutlich das französische Erlebnis des großen Baumeisters Knobelsdorff. In Frankreich ging man damals von den straff gefaßten Architekturplätzen, wie dem Vendôme-Platz, zu geräumigeren Plätzen über. Paris und Nancy standen damals kurz vor der Schöpfung der großartigen Plätze de la Concorde (seit 1748) und Place Royale 1752), die wie das Berliner Friedrichs-Forum beinahe zu geräumig und ebenfalls von klassizistischen Bauten umgeben sind. Die Planung des Friedrichs-Forums ist sogar älter als die Ausführung der französischen Plätze, und wenn das Friedrichs-Forum im Sinne Knobelsdorffs ausgeführt und erhalten worden wäre, würde es sich mit diesen französischen Leistungen nicht nur an Umfang, sondern auch künstlerisch messen können (Seite 126, 127).

In dem heute schändlich verunstalteten Berliner Opernhaus (eröffnet 1741) hat Knobelsdorff beinahe alles Barocke überwunden. (An dem gegenüberliegenden Palast des Prinzen Heinrich haben bereits unreinere Kräfte mitgearbeitet.) In feierlicher Einfachheit und Klarheit bieten sich die Baumassen dem Auge dar. Nach dem Besuch dieses Opernhauses und nach einer Opernaufführung, die ganz den besonderen Wünschen Friedrichs II. angepaßt worden war, schrieb Voltaire an seine Nichte: »Ich habe noch nie etwas so Flaches in einem so schönen Saal gesehen. Das wirkte wie ein griechischer Tempel, in dem man Tatarenwerke aufführt.«

Friedrichs »griechischer Tempel« hatte – man muß leider sagen glücklicherweise – keinen Einfluß auf das Berliner Leben. Das größenwahnsinnige Opernhaus des Königs galt als das größte Europas. Es faßte ursprünglich 2044 Zuhörer. Erst nach seinem Brand von 1843, als sich die Einwohnerzahl Berlins seit der Erbauung des Opernhauses mehr als verdreifacht hatte, kam man zur Besinnung und verminderte die Zahl der Sitze im immer leeren Haus auf 1500. Obgleich das Opernhaus dem Publikum bis 1806 unentgeltlich geöffnet war, konnte es namentlich unter Friedrich II. nicht entfernt mit Berlinern gefüllt werden, die sich etwa freiwillig so hoffnungslos veraltete Opern anhören wollten, wie sie sich ihr »großer« König entweder selbst schrieb oder von seinen unbedeutenden Leibkomponisten Graun und Hasse dutzendweise komponieren ließ. Von dem Geist, der das schöne Knobelsdorffsche Opernhaus infolge der Volks- und Kunstfremdheit Friedrichs II. umwehte, gibt folgende Schilderung seines amtlichen Historiographen J. D. E. Preuß ein typisches Bild:

Friedrichs-Forum, wie es ursprünglich symmetrisch geplant war: die (heutige) Universität war nach Norden (links) geschoben. Nach dem Schmettauschen Plan in seinem ältesten Zustand (Besitzer: Werner Hegemann). Seite 111 zeigt den späteren Zustand.

»Der König trat unter kriegerischen Trompetentönen in das Opernhaus in den Kreis seiner Generale und Offiziere auf dem vorderen Parterre, dessen Hälfte mit denen, aus allen Regimentern kommandierten gemeinen Soldaten sich füllte; und pflegte wohl, auf die Scheidewand des Orchesters aufgelehnt, dem dirigierenden Kapellmeister in die Noten zu sehen. Der König klatschte bisweilen, er allein, dem Orchester oder einer Sängerin Beifall zu.« Der Kapellmeister Reinhardt hat nach dem Tode Friedrichs II. bekannt: »Jedermann weiß es, daß die berlinische italienische Oper, die ich seit zwölf Jahren dirigiere, in den letzten Jahren der vorigen Regierung zu einer solchen Schlechtigkeit herabsank, daß sie auch von keiner einzigen Seite mehr für den Künstler wahren Wert hatte.«

Das Berliner Opernhaus, wie Knobelsdorff es geplant und nach dem Schmettauschen Plan (S. 111) ausgeführt hat. Opernhaus und Kirche gewannen durch die niedrigen Bauten der Nachbarschaft

Der ursprüngliche Entwurf für das Friedrichs-Forum zeigte, wie die Straße Unter den Linden etwa durch die Mitte der großen quer gestellten Platzanlage führen sollte (vgl. Plan auf Seite 130). Erst die späteren Abzüge des großen Schmettauschen Planes von Berlin zeigen die Anordnung der Bauten, wie sie später zur Ausführung kam (Seite 111). Die heutige Universität wurde dabei näher an Unter den Linden herangeschoben. Aber was der Platz durch diese Verschiebung an Symmetrie verlor, gewann er an festerem Zusammenhang. Die Beziehung zwischen dem Vorhof der Universität und der Platzhälfte westlich der Oper wurde klarer. Auf einem Rundbild des großen Schmettauschen Stadtplanes kann man sehen, mit welchem ruhigen und niedrigen Abschluß des Platzes im Süden und Westen Knobelsdorff rechnete (Seite 131). Durch diese niedrigen Bauten kamen das Opernhaus und die eigenartig über Eck stehende Hedwigskirche (deren Säulenvorhalle gleichzeitig als Abschluß der Behrenstraße gedacht ist) kräftig zur Geltung.

Aber Friedrich II. machte auch auf dem Friedrichs-Forum seinen bizarren Widerspruch gegen die neue Baukunst geltend und erschlug noch als alter Mann die klassizistische Schöpfung des verstorbenen Jugendfreundes Knobelsdorff durch einen barocken Neubau auf der Westseite des Platzes. Der Neubau sollte als Bibliothek dienen; er hatte geschweifte Formen wie ein altvaterisches Möbelstück, und er wurde vom treffenden Berliner Volkswitz »Bücherkommode« getauft. Friedrich II. selbst nannte sein Werk »nutrimentum spiritus«, wohl um darzutun, daß sein Latein nicht weiter reiche oder nicht weniger barock sei als sein Architekturverständnis. Die geschweifte Schauseite dieser friderizianischen Bibliothek wurde nach einem achtzig Jahre älteren Entwurf des großen Wiener Barockkünstlers Fischer von Erlach gebaut (Seite 133). Dieser alte Plan für die kaiserliche Hofburg war im alten Wien Entwurf geblieben (er wurde dort erst 1889 ausgeführt).

Unter den Linden mit dem Zeughaus, 1780

Friedrich II. erwarb sich nach Ansicht seiner Bewunderer ein großes Verdienst um die deutsche Kunst, indem er diesen Wiener Schatz der Vergessenheit entriß und in Berlin zu Ehren brachte. Seine Kritiker dagegen spotten über den »großen« König, der Europa in Flammen setzte und fast eine Million Menschen umbrachte, angeblich um Berlins Herrschaftsrecht und kulturelle Überlegenheit über Wien zu beweisen und der dann kurz vor seinem Tode bei einer ganz großen Bauaufgabe vor der Wiener Kultur die Waffen streckte, veraltete Wiener Baukunst sklavisch nachahmte und gutes Eigengewächs damit schädigte. Aber dieser Triumph Wiens war kein Sieg über Berlin, sondern nur ein Sieg über Friedrich II., dessen geistige Beschränktheit allein die Berliner Niederlage erklärt. Um dieselbe Zeit, als dieser Friedrich II., kurz vor seinem Tode, in einer klassizistisch gewordenen Welt plötzlich wieder »Barock« (und gar Wiener Barock!) zu bauen anfing, schrieb er auch sein Lehrbuch »über die deutsche Literatur«, in welchem er Goethe »ekelhafte Plattheit« vorwarf und den Hofdichter seiner Mutter, Freiherrn von Canitz, als den besten deutschen Dichter pries. Dieser Canitz (geboren 1654) war der genaue Zeitgenosse des Wiener Baumeisters Fischer von Erlach (geboren 1656), dessen Entwurf Friedrich II. für seine Bibliothek entlieh. Was in der deutschen Dicht- und Baukunst jünger war, widerstrebte dem rückständigen Berliner König. Aber gegen den Willen Friedrichs II. waren in Berlin neue Kräfte tätig, die Berlin nach 1806 zu einer hervorragenden Stätte der Baukunst machten.

Friedrich II. Wiener Bibliothek, 1782.

Nach einem Kupferstich von Johann Georg Rosenberg

Man darf es kaum »deutsche Kunst zu Ehren bringen« nennen, daß Friedrich II. einen für ganz andere räumliche Verhältnisse und in einer ganz anderen Zeit entworfenen, barock geschweiften Bau beziehungslos in die Ecke eines klassizistisch straffen Platzes stellte. Die Schauseite des alten Wiener Vorbildes trat in der Mitte konkav zurück. Dieses konkave Zurücktreten hatte in Wien einen künstlerischen Sinn, der bei Friedrichs II. Berliner Nachahmung fehlte und mißverstanden war. Die konkave Form des Wiener Palastes fing wie eine große Nische die Bewegung der gegenüber einmündenden Straße. Der Entwurf paßte sinnreich auf den Michaeler Platz in Wien, für den er entworfen war. Aber für die Ecke des Berliner Opernplatzes, für den er nicht entworfen war, paßte er nicht. Der Bau ist auch zu kurz für die Baustelle, die er füllen soll, und bei der Aufstellung ist nicht einmal die einfachste Achsenbeziehung zum gegenüberliegenden Opernhaus gewahrt. Und selbst wenn sie gewahrt wäre, würde doch die großartigere Barockgebärde des Wiener Hofburgentwurfes nicht in die Nähe des niedrigeren Opernhauses und der Hedwigskirche passen.

Friedrich II. brauchte und baute für seine Bibliothek nur zwei Geschosse; aber er maskierte sie nach außen, dem Wiener Vorbild zuliebe, als vier Geschosse, und schadete durch diese überflüssige Höhe dem Opernhaus und der Hedwigskirche ebensosehr wie durch die willkürliche Fremdheit des Stils. Und doch war das Opernhaus als früher Vorläufer der strengen klassischen Baukunst Deutschlands eines der bedeutsamsten Gebäude des europäischen Ostens und verdiente größte Verehrung und Zurückhaltung bei der Bebauung seiner Nachbarschaft; und die Hedwigskirche vertrug in ihrer Nähe vor allem keine hohen Bauten, die ihrer Kuppel das Herrschende und den Sinn nehmen.

Im 19. Jahrhundert haben sich die Nachfolger Friedrichs II. bemüht, sein Beispiel in der Verballhornung des schönsten Berliner Platzes noch zu übertreffen. Unter Wilhelm II. wurde in der Mitte der größeren Südhälfte des Platzes ein romantischer Hügel aufgefahren, der die Platzfläche zerriß. Um diese Zertrennung noch ärger zu machen, wurde der Hügel mit dem Denkmal einer Kaiserin sowie mit Baum- und Buschwerk bepflanzt. Genau vor das Denkmal wurde eine große Vase und vor die Vase ein hoher Laternenmast gestellt und alles mit närrischen Teppichbeeten umzingelt. Dieser erst 1928 beseitigten Dummheiten muß man sich erinnern, wenn man fassen will, bis wohin sich das wohlmeinende Banausentum der preußischen Bürokratie verirren konnte, wenn sie sich künstlerisch betätigen wollte. Oder glaubte sie sich etwa zur amtlichen Förderung des Fremdenverkehrs verpflichtet und wollte deshalb das Friedrichs-Forum in ein Lachkabinett zur Erheiterung gebildeter Reisender verwandeln? Jedenfalls gab sie sich mit der Verschandelung der Platzfläche nicht zufrieden, sondern errichtete über dem früher eindeutig klaren, rechteckigen Opernhaus Knobelsdorffs einen die Baumasse beunruhigenden Schnürbodenaufbau, der die Hedwigskirche möglichst zwergenhaft erscheinen lassen sollte. Auch umhängte sie die Hauptfassade des Opernhauses von außen mit vielen eisernen Korridoren und Feuerleitern. Ferner hielt Kaiser Wilhelm II. das Friedrichs-Forum für geeignet, durch einen 70 Meter langen, 8 Meter breit klaffenden Einschnitt aufgeschlitzt zu werden, durch den zwei Straßenbahnwagen nebeneinander in einen offenen Keller einfahren konnten, den die phantasievollen Berliner Geheimräte genau unter dem Denkmal der Kaiserin und als Verzierung des stolzesten Schauplatzes der Berliner Baukunst für nötig befanden, um ihn später wieder zumauern zu können.

Als Wilhelm II. bald darauf Berlin endgültig verlassen hatte, versuchten seine Nachfolger, seine Entweihung des Friedrichs-Forums noch weiter zu überbieten. Zuerst errichteten sie statt der früher taktvollen, bereits verdorbenen, aber wenigstens noch nicht übermäßig hohen Bauten auf der Südseite des Platzes ein hohes Bankgebäude, welches der Hedwigskirche nicht nur durch seine Höhe, sondern auch durch seine aufdringliche hochgestellte Säulenordnung noch mehr schadet, als es der bedauerliche Schnürbodenaufbau auf dem Opernhaus zu tun vermag (Seite 131, 135). Dann ersetzten sie diesen Schnürbodenaufbau, von dem die wilhelminischen Bauherren wenigstens versprochen hatten, er solle wieder verschwinden, durch eine hohe und für alle Zeiten bestimmte Konstruktion. Auch damit nicht zufrieden, zerrissen sie die glatten östlichen und westlichen Seitenwände des Opernhauses durch große Vorbauten. Namentlich der westliche Vorbau schadet dem Friedrichs-Forum, denn er stellt sich vor die Hedwigskirche, die bereits von rechts und links durch überhohe Bauten gedrückt und künftig durch den Vorbau am Opernhaus noch hoffnungsloser in die Ecke gedrängt wird.

Die Hedwigskirche an der Südostecke des Friedrichs-Forums nach einer Aufnahme von 1881

Die Hedwigskirche 1926. Früher hat sich das Nachbarhaus mit seiner Gesimshöhe und der Einfachheit seiner Schauseite der Kirche taktvoll untergeordnet. Der protzenhafte Neubau der Dresdner Bank erschlägt die Kirche nicht nur durch seine übermäßige Höhe, sondern auch durch seinen Säulenprunk, der frech höher als die Säulenvorhalle der Kirche ist

Diese neue, kaum glaubliche Schädigung eines der wertvollsten historischen Architekturplätze Deutschlands geschah gegen das einmütige Urteil aller Fachleute. Sie wurde verübt von einem Geheimrat aus Wilhelminischer Zeit unter dem Vorwand, Berlin brauche außer dem großen Opernhaus in Charlottenburg und der Kroll-Oper noch ein drittes umfangreiches Opernhaus für die Aufführung von großen Opern mit Maschinerie im Wagnerstil, und diese Verschwendung brauche nicht durch die Theaterbesucher, sondern müsse durch staatliche und städtische Zuschüsse der Steuerzahler bezahlt werden. Aus diesem Grunde, so folgerten die Toren, deren Willkür hier walten durfte, mußte eines der ältesten, schönsten und größten Opernhäuser der Welt zerstört werden. Knobelsdorffs Opernhaus war in seiner alten Form ein unübertrefflicher Rahmen für die vornehme Opernkunst aus der alten Zeit vor dem Wagnerschen Inflationsstil gewesen. Die Vernichtung des unschätzbaren Bauwerkes sollte anfangs vier Millionen kosten, dann fünf oder sechs, später sieben bis neun; sie kostete schließlich offiziell zwölf Millionen, wobei man sicher sein kann, daß diese bekanntgegebenen Ziffern mit vorsichtiger Zurückhaltung errechnet worden sind. Trotz dieses Riesenaufwandes, für den man an geeigneter Stelle ein neues und durch die doppelte Zahl seiner Sitze beinahe ertragreich zu gestaltendes Opernhaus hätte bauen können, wurde in dem verwüsteten Werk Knobelsdorffs die Zahl der Sitze nur von 1500 auf 1700 gesteigert. Es wurde also ein hoher alter Kunstwert zerstört, ohne wenigstens etwas wirtschaftlich Brauchbares zu schaffen.

Ihren Frevel am Opernhaus glaubten die Narren, die ihn verübten (es ist unmöglich, hier an der parlamentarischen Redeweise festzuhalten), durch vier Zugeständnisse an die öffentliche Meinung sühnen zu können. Sie beseitigten die häßlichen Eisentreppen, mit denen die Vorderseite des Opernhauses jahrzehntelang verschandelt war. Sie stellten die fehlende Achsenbeziehung zwischen der Mitte der alten Bibliothek und dem westlichen Vorbau des Opernhauses her, und sie reinigten den Opernplatz von dem lächerlichen Hügel, Grünkram und Denkmal, die seine Einheit zerstört hatten; auch verstopften sie endlich in der Südseite des Platzes den riesigen Schlitz, der als Kellereingang für die Straßenbahn gebaut und – nachdem sein Bau viel Geld gekostet hatte – für überflüssig erklärt worden war.

Aber auch dieser Versuch, zu guten Sitten zurückzukehren, mußte an der künstlerischen Unbildung der aufsichtführenden Beamten scheitern. Sie hatten wohl läuten gehört, daß es auf einem städtischen Platz auch Platz geben müsse, und sie räumten eifrig die Wilhelminischen Narreteien weg, die den Opernplatz verstopften. Aber sie hatten von dem Wesen eines Architekturplatzes so wenig Ahnung, daß sie die zurückgewonnene Pflasterfläche nicht optisch begriffen. Das Pflaster des St.-Peters-Platzes im Rom ist nach der Mitte hin vertieft; der Berliner Opernplatz gleicht der Form nach eher dem saalartigen St.-Markus-Platz in Venedig, dessen Fußboden scheinbar ganz eben ist. Statt sich derartige grundlegende optische Wirkungen zu überlegen und sich von einem gebildeten Mann beraten zu lassen, traten die Neugestalter des Opernplatzes mit der Vorbildung von Chausseeingenieuren vertrauensvoll an ihre Aufgabe heran und gaben dem Platz einen Buckel, wie ja auch eine Chaussee in der Mitte einen Buckel hat, damit das Wasser besser abläuft. Die Folge dieses unkünstlerischen Ingenieurstreiches ist, daß der Platz trotz des Aufwandes für die Beseitigung der Wilhelminischen Albernheiten noch immer nicht die Wirkung eines feierlichen Saales unter freiem Himmel hat. Wenn man z. B. das Friedrichs-Forum auf dem Bürgersteig von Unter den Linden durchquert und Menschen auf der Südseite des Platzes stehen sieht, erscheinen ihre Beine bis fast an die Knie durch die schlechte Profilierung des Pflasters abgeschnitten. Der unfaßbar taktlos aufgestellte Laternenmast, der früher, vom Bürgersteig Unter den Linden aus gesehen, genau vor dem Denkmal der Kaiserin stand, steht noch immer da, obgleich er selbstverständlich verschwinden und durch Lichtmaste links und rechts der Platzfläche (unter Freilassung der Mittelachse) ersetzt werden müßte (Seite 131).

Für die bauliche Würde des wichtigsten Berliner Platzes ist es unweigerlich nötig, daß das teure neue Pflaster wieder herausgerissen und tiefer gelegt, ferner daß die unverzeihliche Aufstockung der Dresdner Bank und die überreiche Säulenverbrämung ihrer Fassade wieder abgerissen, und schließlich, daß der Schnürbodenaufbau und der westliche Vorbau des Opernhauses wieder beseitigt wird. Wenn Berlin durchaus ein Opernhaus für ganz große Opern nahe der historischen Heimat der Berliner Oper brauchte, müßte es in den Hintergrund, südöstlich des alten Opernhauses, gestellt werden, wie dies 1926 vorgeschlagen wurde.

Verantwortlich für die unverzeihliche Aufstockung der Dresdner Bank (sowie für die ebenso bedauerliche Aufstockung der Disconto-Gesellschaft Unter den Linden) ist der frühere Stadtbaurat Ludwig Hoffmann. Er hat Berlin mit vielen ausgezeichneten Bauten, Schulen, Feuerwachen, Badeanstalten und dem neuen Stadthaus beschenkt, aber in der Inflationszeit den Kopf verloren. Er hat sich später selbst so sehr darüber geschämt, daß er den witzigen Vorschlag einer diagonalen Bepflanzung des Opernplatzes machte, die von der Südwestecke bis vor den neuen westlichen Vorbau des Opernhauses reichen und mit hohen Bäumen alle dahinter liegenden neuen Scheußlichkeiten einschließlich der erschlagenen Hedwigskirche und der von Hoffmann selbst entworfenen Fassade der aufgestockten Dresdner Bank verbergen sollte.