|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Aber was muß ich sehen!

Kann das natürlich geschehen?

Ist es ein Schatten? Ist's Wirklichkeit?

Wie wird mein Pudel lang und breit!

Er hebt sich mit Gewalt!

Das ist nicht eines Hundes Gestalt!

Welch ein Gespenst bracht' ich ins Haus!

Schon sieht er wie ein Nilpferd aus,

Mit feurigen Augen, schrecklichem Gebiß.

O! du bist mir gewiß!

Für solche halbe Höllenbrut

Ist Salomonis Schlüssel gut.

Faust

Es war, als ob nur der Tod Friedrichs II. erforderlich gewesen wäre, um die Berliner Baukunst zur Blüte zu bringen. Der Nachfolger, Friedrich Wilhelm II. holte den unglücklichen Manger, einen der Architekten des Potsdamer »Neuen Palais«, aus dem Gefängnis, in das ihn sein Bauherr Friedrich II. gesteckt hatte. Manger nannte den Tag der Thronbesteigung Friedrich Wilhelms II. den schönsten seines Lebens. Es war der Todestag des »großen« Königs, der seine Architekten zu oft gegen ihr bauliches Gewissen zu bauen gezwungen, sie »Diebe« und »Ertzschäkers« genannt und sie ebenso wie Manger bei den unwahrscheinlichsten Gelegenheiten mit Gefängnis bestraft hatte. »Nur allmählich also, durch einzelne Liebhaber gefördert, sozusagen im verborgenen, hatte sich in den siebziger und achtziger Jahren ein neuer Geschmack in die Berliner Architektur einführen können; der alte König, der seine Abneigung gegen die neu erblühte deutsche Literatur offen aussprach, hatte auch auf dem Gebiet der Architektur das Eindringen eines neuen Zeitgeistes bis zuletzt verhindert« (Hermann Schmitz).

Der neue König verhundertfachte die lächerlich geringen Einkünfte, die Friedrich II. der Akademie der Künste gewährt hatte. Er gab dem von Friedrich II. mißhandelten Gontard den Auftrag für das Potsdamer »Marmor-Palais« und berief ausgezeichnete Künstler, wie Erdmannsdorf aus Dessau, Langhans aus Breslau, den älteren Gilly aus Stettin und Gottfried Schadow aus Rom, nach Berlin. Mit ihnen wirkte bald auch der etwa gleichaltrige Gentz. Nur auf den Schultern dieser Künstler konnte später Schinkel die hohe Stellung erklimmen, in der er nicht nur Berliner, sondern internationalen Baumeisterruhm gewann und von der er zum Vorläufer oder gar zum Begründer der wilhelminischen Baukunst herabsank.

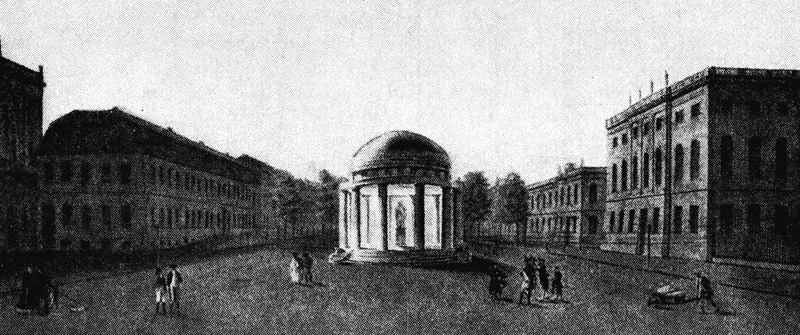

Das Brandenburger Tor mit dem Pariser Platz

Langhans baute das Wahrzeichen von Berlin: das Brandenburger Tor. (Seiten 149, 151) Es schließt die steinerne Stadt gegen die davorliegende grüne Wildnis des Tiergartens und schließt auch den Pariser Platz glücklich zum einheitlichen Platzraum, obgleich ihn die Hauptstraße der Stadt durchflutet. Von demselben Carl Gotthard Langhans stammt am entgegengesetzten Ende der großen West-Ost-Straße die gotische Turmspitze auf der Marienkirche. Langhans baute auch das neue deutsche Nationaltheater (1800) auf dem Gendarmenmarkt, dessen Grundmauern und Säulen in Schinkels neuem Schauspielhaus noch heute erhalten sind. Er baute auch die Mohrenkolonnade, die bis heute der Zerstörungswut der Berliner Stadt- und Staatsbaubeamten getrotzt hat, so daß der Berliner noch heute auf dem Dach dieser Kolonnaden die Gestalten der größten Flußgötter bewundern kann, des Rheins, des Nils, des Ganges und der Spree. Derselbe Langhans baute auch den schönen Hörsaal der Tierarzneischule in jenen alten Gärten, deren sinnvolle Erhaltung noch 1874 der einsichtige August Orth forderte, die aber trotzdem der wilden Bebauung im obrigkeitlichen Stil preußischer Unordnung ausgeliefert worden sind. Die eigentümliche Konstruktion der Kuppel dieser Tierarzneischule war von der Pariser Getreidehalle angeregt, und Gilly meinte, daß durch sie »wirklich eine eigene Epoche in die Geschichte der vaterländischen Baukunst gebracht würde«. In technischer Hinsicht hatte die Baukunst gerade im friderizianischen Berlin tief danieder gelegen. Nach dem Tode Friedrichs II. sagte Wilhelm von Erdmannsdorf über Berlin: »Alles, was im Fach der Baukunst seit Knobelsdorffs Zeiten für so viele Millionen Taler gemacht worden ist, kommt einem, wenn man's genau betrachtet, so vor, als wenn's nur der Brouillon (der rohe Entwurf) der Sache wäre, die es hätte werden sollen.« Er bedauerte, daß die Berliner noch nicht an den neuen einfachen Geschmack gewöhnt waren; besonders vermißte er Ordnung im Bauwesen; nur mit Mühe fand er Leute, die ihm beim Zeichnen helfen konnten. Erst 1797 bekam Berlin eine Bauschule.

Der Erbauer des Brandenburger Tores machte auch einen der erträglichsten unter den vielen, heute schwer genießbaren Entwürfen für ein Denkmal Friedrichs des »Großen«. Die achtzigjährige Geschichte des Friedrich-Denkmals, von seinem ersten Entwurf bis zu seiner endlichen Enthüllung, zeigt, wie tief seit der Vertreibung Schlüters die Künste in Preußen unter dem »Soldatenkönig« und unter Friedrich II. verfallen waren. Die Geschichte dieses Reiterdenkmals ist zugleich die Tragödie Gottfried Schadows, des größten Bildhauers, den Berlin hervorgebracht, und des ersten und letzten würdigen Nachfolgers, den der zugewanderte und bald wieder verbannte Schlüter in Berlin gefunden hat.

Friedrich II. ließ sich auf seinen Münzen heroisch und mit Lorbeer gekrönt darstellen. Gelegentlich erkannte er zwar das Lächerliche dieser Selbstverherrlichung; angesichts seines heroisch gehaltenen Bildes von Chodowiecki spottete er: »Dieses Kostüm paßt nur für die Heroen des Theaters.« Doch es war nur sein üblicher Widerspruchsgeist, der so aus Friedrich II. sprach. Als er seinem Freund Schwerin ein Denkmal auf den Wilhelmplatz stellte, zog er ihm das verspottete heroische Theatergewand an. Als dem König nach seinem »Kartoffelkrieg«, in dem er keine Schlacht gewonnen, aber 25 000 Mann verloren hatte, eine Ehrung bereitet werden sollte – auf Kosten seiner Offiziere vom Hauptmann aufwärts –, lehnte Friedrich II. das bereits von seinem französisch-niederländischen Hofbildhauer entworfene Denkmal ab. Julius Cäsar hatte die ihm angebotene Krone dreimal abgewiesen. Das Entwurfsmodell des Ehrenmals, das dem »großen« König nicht zum zweiten Male angeboten wurde, verzichtete im Sinn der damals neuen französischen Mode auf das heroisierende antike Gewand, das der konservative König liebte. Der Entwurf zeigte ihn zwar nicht lebenswahr, aber im Kostüm seiner Zeit. Immerhin saß er noch hoch zu Roß auf einem Sockel, den die Götter der Weisheit und des Krieges zu Fuß umringten, in Nachahmung des Denkmals Ludwigs des »Vielgeliebten«, das die Pariser verspotteten: »Die Tugenden zu Fuß und das Laster zu Pferd.«

In der Werkstatt des Hofbildhauers, der diesen Entwurf gemacht hatte, füllte ein Sechzehnjähriger namens Schadow die Zirkulare aus, in denen die Generalinspektoren und Festungskommandanten aufgefordert wurden, die Zubußen zum Denkmal auf ihre Offiziere umzulegen. Seine so begonnene Arbeit für das Denkmal des Königs fortsetzen zu dürfen, blieb der große Traum im Leben Schadows. Er war der Sohn eines armen Schneiders. Aber ein freundliches Geschick führte ihn bald in die gebildete Welt der Berliner Juden. Die schöne Henriette Herz hatte in der geistigen Öde der friderizianischen Hauptstadt die Oase des ersten Berliner »Salons« eröffnet. Dort lernte Schadow die rundliche Tochter des Wiener Juweliers Devidels kennen und ließ sich durch ihr reiferes Alter und ihr uneheliches Kind um so weniger stören, als er die Hilfe ihres wohlhabenden Vaters bald dringend brauchte. Schadow hatte in jugendlichem Vertrauen auf die angebliche friderizianische Preßfreiheit eine Zeichnung für eine satirische Schrift gegen Friedrichs Regierung gemacht und mußte fliehen. Der Vater seiner neuen Freundin nahm nicht nur die Flüchtlinge in Wien freundlich auf, sondern holte sogar die Versäumnisse Friedrichs II. nach und bezahlte Schadows Ausbildung in Rom. Theodor Fontanes Feststellung, »daß uns alle feinere Kultur, wenigstens hier in Berlin, vorwiegend durch die reiche Judenschaft vermittelt wird«, ist also dahin zu ergänzen, daß es kein Berliner, sondern ein Wiener Jude war, der dem größten Bildhauer Berlins, dem Bildhauer der Königin Luise, die Ausbildung bezahlt hat. Friedrich II. versagte seinem Hofbildhauer Tassaert, dem Lehrer Schadows, den Besuch der Antikensammlung Dresdens: » il pourra s'instruire suffisament par la vue du cabinet d'ici dont le Roi lui a permis l'entrée.«

Als 25 Jahre vor Schadow ein anderer großer Preuße nach Rom floh, schrieb er über Friedrich II.: »Es schaudert mich vom Wirbel bis zur Zehe, wenn ich an den preußischen Despotismus und den Schinder der Völker denke. Lieber ein beschnittener Türke als ein Preuße!« Wie Winckelmann trat Schadow in Rom zum Katholizismus über; aber er lebte in einer glücklicheren Zeit als Winckelmann. Schon ein Jahr später starb Friedrich II., und Schadow konnte an baldige Rückkehr nach Berlin denken. Wie so mancher andere deutsche Künstler in Rom hoffte er auf den Auftrag für das damals fällige Denkmal Friedrichs II. Er machte ein Modell des deutschfeindlichsten aller Könige in »alter germanischer Tracht«. Denn, so fügte er hinzu, »wer überhaupt noch Liebe für Kunst und guten Geschmack hat, der muß den Gedanken, in unserer Tracht (des 18. Jahrhunderts) zu bilden, gar nicht hegen«. So begann der 50jährige Kampf um die Frage, ob Friedrich II. im Anzug seiner Zeit oder in einem altertümlichen Gewand Denkmal werden sollte. Schadow hat diesen Kampf schließlich zusammen mit dem erhofften Auftrag für das Friedrich-Denkmal verloren. Er war ein Verehrer Friedrichs II.; trotzdem hätte der Künstler seine Niederlage und Berlins widerstrebende Langsamkeit bei der Errichtung des Denkmals vielleicht mit denselben Worten erklären können, mit denen Schiller seinen Plan für ein Epos zu Ehren Friedrichs II. aufgab: »Friedrich II. ist kein Stoff für mich … er begeistert mich nicht genug, die Riesenarbeit der Idealisierung an ihm vorzunehmen.«

Das Brandenburger Tor im Jahre 1903. Es wurde von C. G. Langhans in den Jahren 1789 bis 1793 erbaut

Schadows erster idealisierender Entwurf für ein Denkmal Friedrichs II. »in alter germanischer Tracht« fand in Berlin Anklang bei dem frommen Minister Heinitz; er ermöglichte dem vorurteilslosen Schadow die Rückkehr in die Heimat und in den protestantischen Glauben (erst Schadows Sohn wurde wieder katholisch). Aber gleichzeitig mit Schadow machten viele andere auftragslustige Künstler Entwürfe für ein Denkmal Friedrichs II. Die einen wollten ihm eine ägyptische Pyramide, die anderen einen hohen Felsenberg oder ein großes Mausoleum errichten, wieder ein anderer wollte ihn auf das Brandenburger Tor stellen. Aber der deutschgesonnene Friedrich Wilhelm II. gewöhnte sich schwer an den Gedanken eines Denkmals zu Ehren seines französelnden Vorgängers. Erst nach fünf Jahren (1791) erging die Kabinettsorder, die zur Lieferung von Entwürfen einlud; im Geist Friedrichs II. wurde sie auf französisch abgefaßt. Sie hatte viel Erfolg. Ein alter General, ein Kupferschmied, ein Fourageschreiber, ein Abbé und ein Leutnant wetteiferten mit den besten Künstlern Berlins. »Es kamen denn«, so schrieb Chodowiecki, »allerley Geschöpfe zum Vorschein, mehrentheils schlechte, keine ganz gute.«

Die Bildhauerkunst, die unter Friedrich I. auf die höchste Höhe gelangt war, hatte unter seinen beiden Nachfolgern wieder den alten Berliner Tiefstand erreicht. Schlüters ausgezeichnetes Standbild Friedrichs I. war in dem barbarisierten Berlin nur durch einen Zufall dem Einschmelzen entgangen und wurde erst spät in einem Winkel des Zeughauses wieder entdeckt und nicht etwa mit Dank gefeiert, sondern mit Undank nach Königsberg abgeschoben. Das einzige praktische Ergebnis des ersten Wettbewerbes um das Denkmal Friedrichs II. war die Erkenntnis, daß in Berlin die Kraft zur Schaffung eines Denkmals fehlte, und die Entsendung Schadows auf eine Studienreise ins Ausland. Die Bildhauerwaren, die Friedrich II. massenhaft hatte anfertigen lassen, entsprachen seinem schlechten Geschmack. Auf dem »Neuen Palais« Friedrichs II. wimmeln die Vorarbeiten für die »Siegesallee« Wilhelms II. Seinem Freunden Keith hatte Friedrich II. auf dem Wilhelmplatz 1769 eine Statue errichten lassen, die von Schadow »ein exécrables product« genannt wurde. Ähnlich war das Denkmal, das Friedrich II. seinem Retter Schwerin auf den Wilhelmplatz stellte, »tänzerhaft ausschreitend, mit einem faden Lächeln im Gesicht, in altrömischem Kostüm, vom Mantel krinolinenhaft umwallt, die Fahne mit überreichen Faltenbrüchen in der Linken, den Kommandostab in der ausgestreckten Rechten: das Bild des Helden von Prag in der ganz äußerlichen Aufmachung eines französischen Routiniers. Gebilligt von dem Geschmack des Königs, zeigte dies nach langer Zwischenzeit wieder errichtete öffentliche Denkmal auf das erschreckendste, wie wenig der Monarch Fühlung mit seinem Volk hatte. Ebenso unerfreulich fiel die Statue Winterfeldts aus« (Mackowsky).

Neben diesen heute beseitigten friderizianischen Marmorschwulst stellte Schadow 1794 seinen Zieten, dem der »verdienstvolle Zietenforscher« Graf Lippe-Weißenfeld vorwarf, er sehe aus »wie ein Schulfuchs, der bei einer Morgenpromenade sich einer tiefsinnigen Meditation unterzieht«. Ernster als dieser gräfliche Kritiker stimmt Schadows mangelndes Verständnis für das Berliner Klima. Sein marmorner Zieten vertrug die frische Luft so schlecht, daß er unter Dach gebracht werden mußte. Wilhelm II. stellte ihn in eine spiegelnde Nische im kleinen Treppenhaus des Kaiser-Friedrich-Museums, wo Schadows freiplastisch gedachtes Werk ungünstig beleuchtet, schlecht und nur von vorn sichtbar ist. Die Gießkunst, die im 18. Jahrhundert in Berlin vergessen worden war und für die Schadow nicht zu arbeiten gelernt hatte, wurde zwar im 19. Jahrhundert wieder eingeführt, aber die Kopien, die sie vom Zieten Schadows und von anderen seiner Arbeiten schuf, sind wenig wert, weil diese Arbeiten für Marmor entworfen waren und in der dunklen Bronze zu helle Lichter und zu schwache Schatten zeigen.

Ein ähnliches Schicksal wie dieser Zieten hatte das Standbild Friedrichs II., das Schadow für Stettin schuf, als sich Berlin nicht zu einem Denkmal des Königs aufraffen wollte. Friedrichs II. Minister Herzberg war unter dem Nachfolger in Ungnade gefallen und machte sich in der erzwungenen Muße eine Ehrensache daraus, wenigstens in seiner pommerschen Heimat seinem toten Gönner Friedrich II. ein Denkmal zu verschaffen. Durch ein kostspieliges »großes Diner, Reisekosten und andere kleine Ausgaben« gelang es ihm allmählich, das Geld zusammenzubekommen, obgleich die kleineren pommerschen Städte sich weigerten, mehr als zwei Taler für ihren »großen« König zu zahlen. Schadows Stettiner Standbild wurde ein wichtiger Vorläufer des späteren Berliner Reiterdenkmals von Rauch. Schadow hatte schon angefangen, an der früher von ihm angestrebten Art der Heroisierung des Königs zu verzweifeln. Er hängte ihm zwar einen gewaltigen Hermelinmantel um, aber unter dem Mantel erschien schon die sehr grob ausgefallene preußische Uniform, über die Schadow später urteilte: »Die Uniform mit dem Hut auf dem Kopf ist mit einem Königsmantel unverträglich.« Witzig brachte Schadow den friderizianischen Grundgedanken, Macht geht vor Recht, zum Ausdruck: er ließ seinen König mit übertrieben großer Hand einen Feldherrnstab in Gestalt eines mehr als armlangen, dicken Prügels auf zwei Gesetzbücher stemmen, die neben seinen Reiterstiefeln am Boden liegen. Aus der Seitenansicht dieses nach Schadows eigener Meinung »in den Falten und Details mißglückten« Denkmals aber wetterleuchtet schon die Idealisierung des Königs, die später nicht den Bildhauern, sondern dem Maler Menzel gelang; sie brachte Geist in das Profil, das in Wirklichkeit besonders stark die zurückfliehende Stirn und das zurückfliehende Kinn dekadenter Hohenzollern aufwies. Schadow schenkte seiner Statue ein dem Urbild fehlendes starkes Kinn und verdeckte die zurückfliehende Stirn durch einen hohen Hut. Rauch machte das später am Berliner Denkmal nach, denn (so schrieb er an den Bildhauer Rietschel): »Ohne Hut – lachen Sie nicht – ist dieser geistreiche Kopf gar nicht darstellbar, da der Winkel des Profils gar zu widerstrebend ist.« Auch das Stettiner Denkmal Schadows war für Marmor entworfen und mußte durch einen Bronzenachguß ersetzt werden, dessen Lichter und Schatten irreführend und der deshalb wertlos ist. Das vom Wetter verdorbene Original steht heute im schlechten Licht eines Treppenhauses.

Der Tiefstand der Berliner Handwerkskunst zeigte sich auch bei der Aufstellung von Schadows schönem Viergespann auf dem Brandenburger Tor, von dem die unausrottbare, aber falsche Legende behauptet, daß es vor Napoleons Berliner Besuch nicht nach dem Pariser Platz, sondern nach dem Tiergarten geschaut hätte. Die gewaltigen dorischen Säulen des Brandenburger Tores waren mehr als stark genug, ein bronzenes Viergespann zu tragen, aber der Berliner Gießerei traute man keinen Guß zu, der schwieriger war als der von Kanonen. Schadow mußte sein Viergespann durch eingewanderte wallonische Kupferschmiede über ein Holzmodell hämmern lassen.

Zu seiner höchsten Geltung kam Schadow, wo er in Marmor arbeiten konnte, der ihm durch seine römische Schulung vertraut geworden war. Aber auch für seine Marmorarbeiten waren ihm Berlin und das preußische Königshaus schlechte oder undankbare Auftraggeber. Nur unter Friedrich Wilhelm II., der ein eifriger Jäger minderwertiger Schürzen war, aber schon 1797 starb, gab es wenigstens Duldung für Schadows reizende Sinnlichkeit. Er durfte den heute längst verschwundenen Charlottenburger Landsitz einer der Nebenfrauen des Königs mit wenig gekannten Reliefarbeiten schmücken und dem früh sterbenden (oder, wie Mackowsky für wahrscheinlich hält, von der Hofkamarilla ermordeten) Sohn, den sie dem König oder seinem Kammerdiener geboren hatte, ein Marmordenkmal in der Dorotheenstädtischen Kirche errichten. Der süße Reiz dieses unübertrefflichen Kunstwerkes machte dem muckerhaften Bruder des verherrlichten Bastards, dem kurz darauf gekrönten Friedrich Wilhelm III., ebensowenig Freude wie das andere Hauptwerk Schadows, die liebreizende Marmorgruppe der Kronprinzessin (der angehenden Königin Luise) und ihrer Schwester (Seite 155). Des Königs Zurückhaltung erklärt sich zum Teil aus Schadows Urteil über den preußischen Hof in der gerade vorangegangenen Zeit: »Alles besoff sich in Champagner … ganz Potsdam war ein Bordell; alle Familien dort suchten nur mit dem König, mit dem Hof zu tun zu haben; Frauen und Töchter bot man um die Wette an, die größten Adligen waren am eifrigsten.«

Aber des Königs sittliche Entrüstung über den sinnlichen Reiz und das leichte Kleid der königlichen Schwestern von Schadow war um so lächerlicher, als aus des Königs drollig-spießerhaften Aufzeichnungen hervorgeht, daß seit der ersten Bekanntschaft seine Schwägerin ihm besser gefallen hatte – weil sie »mehr formiert schien« – als seine Luise, an deren »mangelnder Fülle« er so lange nörgelte, bis sie ihrem geliebten Tanzen und Reiten entsagte und zu den von ihm geschilderten wechselnden »Kuren« griff mit »sehmigem, sehr nahrhaftem Gerstenschleim, Stettiner Bier vor, während und nach der Mahlzeit und täglicher Bettruhe bis zum späten Mittagessen«. Schadow zeigte auf das liebenswürdigste das schöne Ergebnis dieser königlichen Kuren, bevor es durch die zehn Wochenbetten geschädigt wurde, von denen der König, sehr im Gegensatz zu anderen Beobachtern, jedes als »eine wahre Kur« für Königin Luise ansah. Die königlichen Schwestern gestatteten Schadow, »die erforderlichen Maße nach der Natur zu nehmen«, und er näherte sie so weit als möglich dem rundlich-vollen Stil, den er zu Ehren seiner jüdischen Frau aus Wien und den Goethe zu Ehren seiner ebenso rundlichen Christiane auf lange Zeit zum fraulichen Idealstil der Deutschen erhoben haben. Schadows Luise und Friederike und Goethes Pandoren sind schwesterliche Göttinnen.

Schadows Königin Luise und ihre Schwester, 1795. Nach »Johann Gottfried Schadow« von Hans Mackowsky

Als aber Friederike, die verwitwete und seitdem um so lebenslustigere Schwester der Königin (ihr verstorbener langweiliger Mann war der Bruder des langweiligen Königs), kurz nach der Vollendung der Schadowschen Marmorgruppe wegen Schwangerschaft vom Hof entfernt werden und eine Notehe schließen mußte, ließ der König das unübertreffliche Marmorbild seiner Frau und Schwägerin drei Jahre lang eingekistet in Schadows Werkstatt stehen, wo es zum Ärger des Künstlers vom Mäusedreck »viel litt« und »häßliche Flecken« bekam. Schadow versuchte das Schwesternbild durch kleine Nachbildungen in Porzellan volkstümlich zu machen, aber es fand keine Käufer, obgleich beide Figuren zusammen nur drei Taler kosteten. Als später die Luisenmode in Berlin einsetzte, wollte man die Königin als die »Heilige«, zu der die Legende sie machte, und nicht als die behagliche Berlinerin verehren, zu der sie dank ihrer vom König geschilderten »Kuren« in Wirklichkeit, gediehen war. Vor Schadows Kunst stammelte der König sein übliches »Mir fatal!«; er ließ sich von ihm eine Büste Luises machen, die anders als das Original ein Untergewand mit Umlegekragen trug und so die ihm anstößige Entblößung vermied, und wählte für seine zweite Ehe eine frömmere, katholische Frau.

Bis in die vierziger Jahre blieb Schadows marmornes Schwesternbild, dieses schönste Stück des steinernen Berlin, so gut wie vergessen. Schadows ausgezeichneter Biograph, Hans Mackowsky, stellt fest, daß erst nach der Revolution von 1918 ein einigermaßen würdiger Platz »in unbewußter Verfolgung eines Vorschlages von Schadow im Parolesaal« für dieses Meisterwerk gefunden wurde. Dort hat die Marmorgruppe wenigstens Seitenlicht, aber ihre schöne Rückseite mit dem hochmodernen, sehr tiefen Kleidausschnitt der heiteren Friederike ist nach wie vor den Blicken entzogen.

Das Berlin der Hohenzollern war keine würdige Heimat für seinen größten Bildhauer. Während der Ruhm seiner Zeitgenossen Houdon, Canova und Thorwaldsen alle Länder erfüllte, blieb Schadows Name so unbekannt, daß eines seiner Hauptwerke, das ins Ausland kam, dort als Arbeit des keineswegs ebenbürtigen, aber berühmteren Thorwaldsen zu Ehren kam und verlorenging, wahrscheinlich weil es als unechter Thorwaldsen entdeckt wurde. Die echten Arbeiten Thorwaldsens sind alle in dem schönsten Museum versammelt worden, das je einem einzelnen Künstler gebaut wurde. Wie armselig, verglichen mit Kopenhagen, hat das siebenmal volkreichere Berlin seinen besten Bildhauer behandelt!

Der 1791 eingeschlafene Plan eines Denkmals für Friedrich II. erwachte zu neuem Leben erst 1795, nachdem Preußen wieder einmal, ganz im Sinne Friedrichs II., dem Deutschen Reich in den Rücken gefallen war und einen Sonderfrieden mit Frankreich geschlossen hatte, der den Sieg Deutschlands unmöglich machte. Damals machte Schadow sieben Entwürfe für das Friedrich-Denkmal, von denen keiner den Beifall des noch lebenden Friedrich Wilhelm II. fand. Einer dieser Entwürfe – vielleicht ein Scherz? – zeigte Friedrich höchst barock auf hochaufsprengendem Pferd in der Tracht eines römischen Kaisers; um und unter seinem Sockel ließ Schadow sechs Gottheiten gestikulieren. Ein anderer, heute sehr viel genießbarerer Entwurf zeigt den König in der preußischen Uniform mit lebenswahr gebeugtem Rücken (ein Vorbild des späteren Denkmals von Rauch). Die noch beibehaltenen üblichen vier Allegorien brauchten nicht mehr zu stehen, sondern hatten wie am Sockel des »Großen« Kurfürsten ihren alten Sitzplatz zu Füßen des Reiters wieder eingeräumt bekommen.

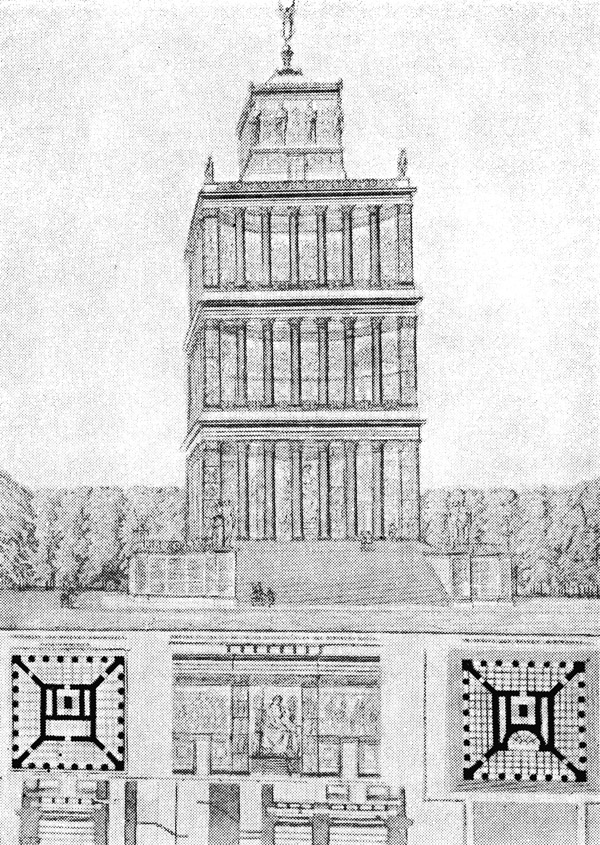

Entwurf zum Denkmal Friedrichs des »Großen« von C. G. Langhans, 1797. Die Ausführung dieses Entwurfes ist nur durch den Tod Friedrich Wilhelms II. verhindert worden

Mehr Erfolg als Schadow hatte Langhans mit seinem bereits erwähnten Entwurf (Seite 157). Er wollte die Straße Unter den Linden, der er im Westen ihr würdiges Eingangstor gegeben hatte, am östlichen Ende durch einen kleinen Rundtempel abschließen, in dem ein Standbild Friedrichs II. zu Fuß Platz finden sollte. Auf Wunsch des Königs sollte das Denkmal zwischen »dem Palais des Prinzen Heinrich Königl. Hoheit und dem Opernplatz die Mitte einnehmen und die Statue mit dem Gesicht nach dem Schloß zu gerichtet« sein. Die nach allen Himmelsrichtungen hin geöffnete runde Form des Tempels milderte den Mißstand, daß die Statue der ganzen Straße Unter den Linden den Rücken zukehrte.

Unter dieser Schwäche leidet erst recht das Reiterdenkmal Friedrichs II. – um es gleich vorwegzunehmen –, das Rauch ein halbes Jahrhundert später schließlich aufstellte: auf dem Weg vom Brandenburger Tor zum Denkmal bleiben der Rücken des Reiters und die Hinterbacken seines Pferdes das Blickziel. Unter dem Reiter umwuchert zwar den Sockel ein Relieffries, der sich in selbständige Plastik auflöst. Zu den Figuren dieses Frieses gehören auch die Standbilder Lessings und Kants, die unter dem Schwanz des großen königlichen Pferdes zwischen zwei berittenen Militärs sichtbar werden. Aber diese geistesgroßen Schwanzwärter sind physisch zu klein, um dem vom Brandenburger Tor her kommenden Wanderer ein wirkungsvolles Blickziel werden zu können. Ähnlich alten gotischen Gemälden hat nämlich das Rauchsche Friedrich-Denkmal zwei verschiedene Maßstäbe. Nach Art der Menschlein unter dem Mantel der großen Jungfrau Maria wimmeln kleine Geister wie Lessing, Kant und selbst berittene Militärs unter dem Pferd des »großen« Königs. Das Bild auf Seite 9 zeigt diesen beinahe humorvollen Versuch zur Irreführung der öffentlichen Meinung und zur Heroisierung Friedrichs II.: die Verbannung der Geistesgrößen unter den Pferdeschwanz – im Gegensatz zu den Generälen auf den Vorderseiten des Denkmals – soll wie eine historisch treue Wiedergabe der gehässigen Abneigung Friedrichs II. gegen deutsche Kultur wirken. Indem aber Lessing und Kant auf dem Denkmal im vertraulichen Gespräch dargestellt sind, wird dem ahnungslosen Betrachter der Wahn aufgedrängt, als hätten Lessing, der aus Berlin vertrieben wurde, und Kant, der nie bis Berlin vordrang, wenigstens hinter dem Rücken des Königs Gelegenheit zum Geistesaustausch gefunden und Berlin zu dem gemacht, was es in beschämender Weise trotz der entgegengesetzten Behauptungen Friedrichs II. nicht war: ein »Tempel der großen Männer« und eine geistige Hauptstadt.

Als Goethe einmal den Unterschied zwischen »einer dumpfen geistlosen Zeit« und einer geistig wirksamen Zeit klarzumachen versuchte (5. Mai 1827), sprach er über die Einsamkeit Kants und Lessings sowie über das Fehlen einer geistigen Hauptstadt Deutschlands: »Wir anderen im mittleren Deutschland haben unser bißchen Weisheit schwer genug erkaufen müssen. Denn wir führen doch im Grund alle ein isoliertes armseliges Leben! Aus dem eigentlichen Volk kommt uns sehr wenig Kultur entgegen, und unsere sämtlichen Talente und guten Köpfe sind über ganz Deutschland ausgesät. Da sitzt einer in Wien, ein anderer in Berlin, ein anderer in Königsberg, ein anderer in Bonn oder Düsseldorf, alle durch fünfzig bis hundert Meilen voneinander getrennt, so daß persönliche Berührungen und ein persönlicher Austausch von Gedanken zu den Seltenheiten gehört. Was dies aber wäre, empfinde ich, wenn Männer wie Alexander von Humboldt hier durchkommen und mich in dem, was ich suche und mir zu wissen nötig, in einem einzigen Tag weiter bringen, als ich sonst auf meinem einsamen Weg in Jahren nicht erreicht hätte. Nun aber denken Sie sich eine Stadt wie Paris, wo die vorzüglichsten Köpfe eines großen Reiches auf einem einzigen Fleck beisammen sind und in täglichem Verkehr, Kampf und Wetteifer sich gegenseitig belehren und steigern, wo das Beste aus allen Reichen der Natur und Kunst des ganzen Erdbodens der täglichen Anschauung offensteht; diese Weltstadt denken Sie sich, wo jeder Gang über eine Brücke oder einen Platz an eine große Vergangenheit erinnert und wo an jeder Straßenecke ein Stück Geschichte sich entwickelt hat!« Ähnlich sprach Goethe über Rom. Ähnliches ist oft über London gesagt worden. Es ist ein wichtiges Stück deutscher Geschichte und deutschen Schicksals, daß sich in Berlin große Deutsche schließlich doch, wenigstens nach ihrem Tode, unter dem Pferdeschwanz des »großen« Königs treffen dürfen. Auch als Sinnbild dieses Zusammentreffens und als Meilenstein auf Berlins Weg zur »Weltstadt« im Sinne Goethes ist das Berliner Friedrich-Denkmal wertvoll.

Wenn trotzdem der Anblick des Rauchschen Friedrich-Denkmals von Westen her enttäuscht, wirkt es um so vorteilhafter vom Friedrichs-Forum her gesehen. Es ist kein Schade, daß sich das Denkmal nicht, wie ursprünglich geplant, in der Mitte des Forums aufbaut, sondern auf einer Längsseite des Platzes steht und zusammen mit den Lindenbäumen zur geschlosseneren Wirkung dieser langen Platzwand beiträgt.

Aber bevor dieses Friedrich-Denkmal Rauchs geboren wurde, kreißten die Gebirge des Tiefsinns Berliner Künstler mit riesigen Entwürfen, die wegen ihrer berühmten Urheber und ihrer bis heute schrecklich sichtbaren Folgen aufmerksame Betrachtung verdienen. Sie zeigen den deutschen Heroenkult bei der Arbeit, der noch heute nüchternes politisches Denken unmöglich macht und der Berlin und seinen geistigen Provinzen zahllose Denkmäler von höchstem materiellem und geringstem geistigem Wert beschert hat und beschert.

Die Ausführung des Rundtempels von Langhans wurde durch den Tod des Königs (1797) verhindert. Sein Nachfolger, Friedrich Wilhelm III., erkannte, daß es wichtigere Dinge gibt, als Friedrich dem »Großen« ein Denkmal zu errichten. Er stellte gleich nach seinem Regierungsantritt als Grundsatz auf, was von der heutigen denkmalfreudigen Zeit beherzigt zu werden verdient, »der Staat sei nicht reich genug, die Kosten eines solchen Gebäudes tragen zu können. Es wären noch viele Verbesserungen in der Kultur zu machen, und dafür müsse eher gesorgt werden, als für ein so teures Monument.«

Aber das damals in Berlin wirkende Geschlecht von Künstlern hatte angefangen, sich an den ausschweifenden baulichen Entwürfen der Französischen Revolution und ihrer verstiegenen Denkmalsromantik zu berauschen. Da diese jüngeren Berliner Künstler selber nicht mehr die Opfer der Demütigungen geworden waren, die Friedrich II. seinen Baumeistern unermüdlich zugefügt hatte, bemühten sie sich um das Entwerfen gewaltiger Denkmäler für den »großen« König beinahe ebenso eifrig wie viele deutsche Professoren und Dichter um die Verherrlichung Napoleons. Das Kuriosum der Friedrich-Legende, die damals aufblühte und zum Werbemittel preußischer Politik gemacht wurde, hat Ernst Moritz Arndt uns erklärt und hat damit auch einen Schlüssel zum Verständnis der maßstablosen Denkmalentwürfe gegeben, mit denen Berlin während des ganzen 19. Jahrhunderts überschwemmt wurde, bis in den letzten Jahrzehnten vor dem Weltkrieg in ganz Deutschland die geschmacklosen Verwirklichungen aus dem Boden schossen, bei denen die Friedrich-Denkmal-Gedanken auf Millionenbauten für Wilhelm den Großen, Bismarck oder Befreiungskriege, Arminius, Barbarossa usw. übertragen wurden. Die Nachblüte zu Ehren des Weltkrieges umgibt uns noch heute. Wie Arndt das eigentümliche Aufblühen der Legende zum Ruhm Friedrichs II. erklärte, wurde bereits mitgeteilt. Arndt fügte seinen auf Seite 109 wiedergegebenen Worten auch folgende hinzu: »Wie durch Friedrichs II. Namen auch der deutsche Name weit und breit klangvoll geworden war, so gab das betörte Volk ihm alles zurück, auch was es nicht von ihm empfangen hatte: ja selbst die Schwäche und das Unglück der nachfolgenden Decennien haben nach dem teuren Haupt eine Sehnsucht erregt und einen Heiligenschein der Größe und Güte um ihn geschaffen, die er im Leben nicht so hatte.«

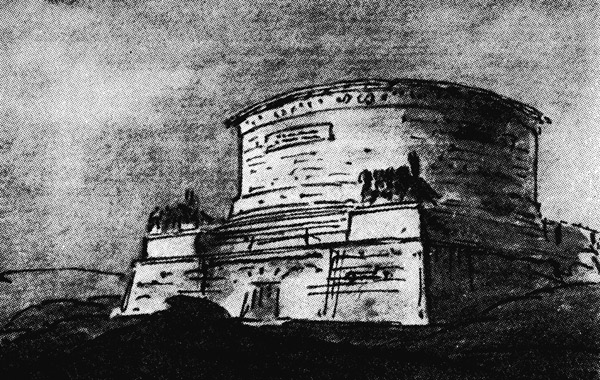

Friedrich Gilly, 1796 Entwurf zum Denkmal Friedrichs des »Großen« in Form eines Grabmals des Hadrian auf dem Kreuzberg

Ganz maßlos, verglichen mit dem vorhin geschilderten Denkmalentwurf von Langhans, waren die Riesenentwürfe, die der jüngere Gilly im neuen Stil der Französischen Revolution für Friedrich II. ausführen wollte. Da dieser Gilly fast noch mehr als Gentz und die anderen damals in Berlin wirkenden Baumeister der geistige Vater des großen Friedrich Schinkel wurde, sind seine Entwürfe wichtige Schlüssel zum Verständnis Schinkels, dessen eigene Vorschläge zur Ehrung Friedrichs II. heute schwer verständlich bleiben.

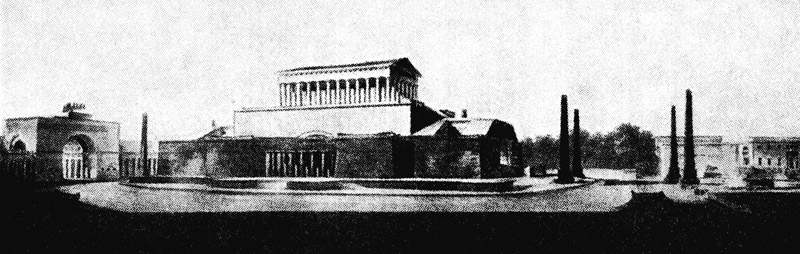

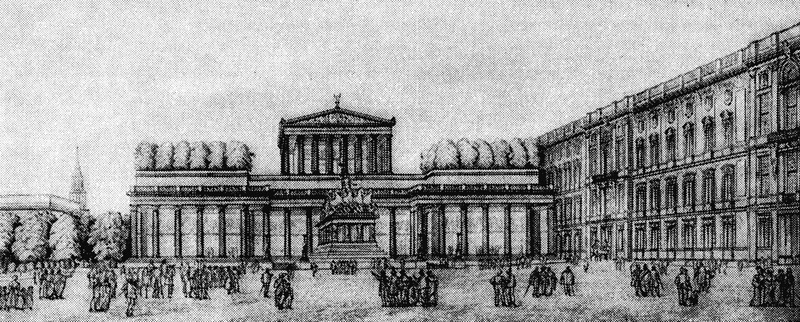

Gilly plante ein gewaltiges Mausoleum des Hadrian (Seite 160) und forderte, daß drinnen Friedrich II., dessen sterbliche »Hülle« (nach Angabe seines amtlichen Biographen Preuß) »eher den Gebeinen eines Kindes als denen eines Mannes ähnlich war«, in Gestalt eines muskulösen Herkules sitzen sollte: »Entkleidet von allen Zufälligkeiten des Lebens, der Nation und des Zeitalters muß dieser Heros der Menschheit ähnlich dem im Olymp von seinen irdischen Taten ausruhenden und von allen Schlacken der Menschheit durch oktäisches Feuer gereinigten Herkules erscheinen.« Noch berühmter wurde ein anderer Vorschlag Gillys (Seite 161). In der Mitte des Leipziger Platzes wollte er einen riesigen assyrisch-ägyptischen Unterbau aus schwarzen Steinen errichten, um darin die französische Bibliothek Friedrichs II. unterzubringen, die doch in Sanssouci ein viel geistvolleres und gemütlicheres Heim hat. Auf dem Unterbau sollte sich ein Tempel erheben, dessen dorische Formen der hartnäckigen Vorliebe des »großen« Königs für die Ornamentik des versunkenen Barock und Rokoko widersprochen hätten. Das zauberflötenhafte Denkmal sollte von Obelisken und wasserspeienden Sphinxen umgeben sein.

Kurz bevor die Staatsmaschine Friedrichs II. »hohl und gespenstisch mit dem Abscheu der Zukunft« zusammenbrach, im Jahre 1806, machte der ausgezeichnete Berliner Baumeister Gentz einen etwas maßvolleren Denkmalentwurf. Die Schwierigkeit der Rückansicht des Denkmals umging er mit dem Vorschlag, hinter dem Friedrichs-Forum ein zweites, kleineres Forum östlich des Prinz-Heinrich-Palastes (der späteren Universität) und des Opernhauses anzulegen. Das neue Forum sollte zwei halbkreisförmige Hälften haben; die eine sollte nördlich von Unter den Linden liegen und das Denkmal Friedrichs II. (etwa an Stelle der heutigen Neuen Wache) umschließen. Die andere, genau gleichförmige Hälfte sollte südlich der Linden liegen; Schlüters Denkmal des »Großen« Kurfürsten sollte in der Mitte des Halbkreises als Gegenstück zum Friedrich-Denkmal neu aufgestellt werden. Gentz plante also eine Gegenüberstellung von Schlüterscher und Schadowscher Kunst. Diese maßvolle Ankündigung der späteren Siegesallee fand sogar Goethes Beifall, obgleich Schadow für die Umrahmung der Reiterbilder noch 24 Standbilder von friederizianischen Generälen und Tugenden liefern sollte.

Aber erst der Zusammenbruch des friderizianischen Preußen und der Berliner Besuch Napoleons gaben den Berliner Hoffnungen auf ein Friedrich-Denkmal Aussicht auf Erfüllung. Kaiser Napoleon, der damals schon beinahe ebensoviel Blut vergossen hatte wie Friedrich II., empfand sich schon als einen gesteigerten »großen König«. Er ließ deshalb einen der oft gefügigen Berliner Historiker, Johannes von Müller, vor Friedrichs II. Stall- und Akademiegebäude eine Rede zu Ehren des »großen« Königs halten, die noch mehr eine Ehrung Napoleons war und deshalb von Goethe gebilligt und übersetzt worden ist. Gleichzeitig übertrug Napoleon dem Bildhauer Schadow die Ausführung eines Friedrich-Denkmals. Nur wegen der unschätzbaren Gestaltungskraft Schadows ist es zu beklagen, daß Napoleon nicht länger in Berlin blieb und nicht dauernd für die künstlerische Tätigkeit Schadows die Vorbedingungen schuf, die das hohenzollerische Berlin seinem größten Künstler versagte.

Entwurf zum Friedrich-Denkmal auf dem Leipziger Platz von Friedrich Gilly, 1797

Nachdem Napoleon Berlin verlassen und, erst recht, nachdem er dem preußischen König Ostelbien (als Pufferstaat zwischen Frankreich und Rußland) geschenkt und die Rückkehr nach Berlin erlaubt hatte, schien die Aufstellung eines Friedrich-Denkmals zwecklos geworden zu sein. »Mit der Rückkehr des Königspaares nach Berlin schien auch das Hofleben in altem Glanz wieder auferstanden«, so berichtet der preußische Historiker Bailleu. Der König ließ, wie er selbst berichtet, in dieser Zeit tiefster Erniedrigung Preußens seine Zimmer in Sanssouci und im Schloß von Charlottenburg neu möblieren, »für die Luise alle Bestellungen selbst übernommen, … um mir eine Freude zu machen und für meine Bequemlichkeit zu sorgen«. Aber der Plan des Friedrich-Denkmals blieb liegen, bis ihn nach den Freiheitskriegen Friedrich Schinkel in noch gewaltigeren Ausmaßen zu verwirklichen trachtete. Zu seinem ersten Entwurf schrieb Schinkel selbst: »Aufgefordert durch mancherlei Andeutung und selbst durch Allerhöchst ausgesprochene Bestimmungen des Platzes, habe ich gewagt, den vorliegenden Entwurf zu machen. Auf einer Quadriga steht der König, mit Lorbeer bekränzt, in einer idealen Bekleidung mit dem Königsmantel, das Scepter haltend und mit segnend ausgestreckter Hand. Diese ganze Gruppe, in einem kolossalen Maßstabe ausgeführt, wonach die Gestalt des Königs wenigstens 10 Fuß hoch sein müßte, ist mit dem gegliederten, niedrigen Socle, welcher die Verbindung der Gruppe ausmacht, in vergoldeter Bronze auszuführen gedacht. Um dieser Gruppe eine für die Beschauung des Kunstwerkes angemessene erhabene Stellung zu geben, ist ein Unterbau aus weißem Marmor angenommen.«

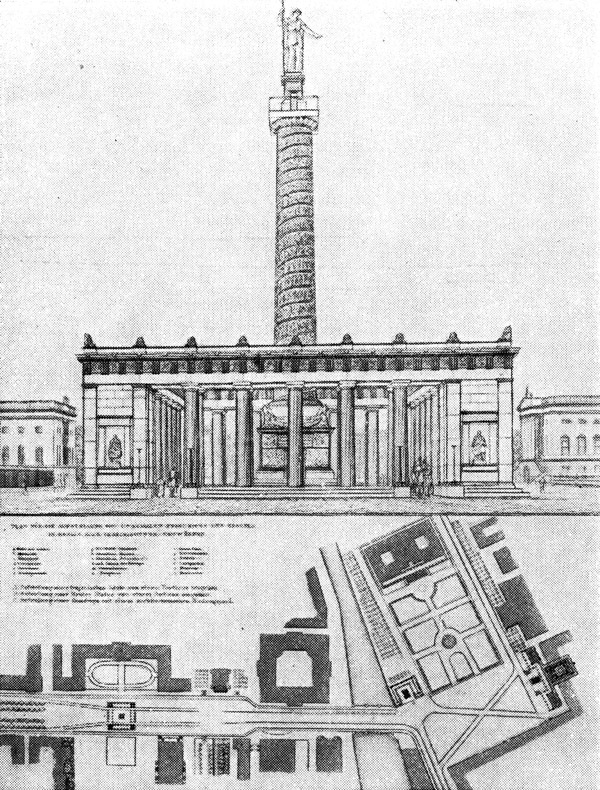

Zwei Entwürfe Schinkels für ein Denkmal Friedrichs des »Großen«: in Form eines Septizoniums und einer Trajanischen Säule (Seite 162)

Doch fehlte dem wieder auferstehenden Preußen der Eifer für ein Friedrich-Denkmal. Erst 15 Jahre später schrieb Schinkel im geheimrätlichsten Altersdeutsch Goethes: »Indeß ward im Jahre 1829 der Gegenstand erneut zur Sprache gebracht, und der Gedanke: daß sich eine Trajanische Säule für dies Denkmal vorzugsweise eignen möchte, gewann Teilnahme.« Schinkel lieferte den gewünschten Entwurf für eine Trajanische Säule (Seite 162) und überbot ihn dann mit immer abenteuerlicheren Vorschlägen. Statt der vom Pariser Napoleon-Denkmal geborgten Trajanischen Säule schlug er für Friedrich II. wieder seine Quadriga vor, diesmal als »Krönung einer Architektur wie am berühmten Mausoleum von Halikarnassus«. In einem anderen Entwurf empfahl Schinkel einen Turm (Seite 163): »Ein Denkmal, welches einigermaßen nach der Form der alten Septizonien gebildet ist.« Septizonium ist der Name eines Gebäudes im antiken Rom, das angeblich sieben Geschosse gehabt hat. Schinkel wollte sich an vier Geschossen genügen lassen, in deren unterstem die Statue des Königs sitzen sollte. Von den oberen Geschossen versprach Schinkel dem Denkmal »den Vorteil, daß es bei seiner bedeutenden Höhe und seiner Ausdehnung nach der Breite eine große Wirkung nach der Ferne machen und der Ansicht der ganzen Stadt einen bedeutenden Schmuck verleihen würde. Das Ganze bildet in drei Hauptgeschossen zwölf offene korinthische Hallen.« Dieser antikisierende Entwurf verbarg die neuzeitlichen Anregungen, die Schinkel auf einer Pariser Reise empfangen hatte. Baugeschichtlich bedeutsam sind das Dach und die offenen Geschosse des Septizoniums, ganz im Sinn der heutigen modernistischen Architektur eines Le Corbusier, »gegen die Mitte geneigt und lassen dahin das Regenwasser abfließen«. Vor der Gefahr, durch Frost gesprengt zu werden, schützte Schinkel sein antikisierendes Denkmal ebenfalls in noch heute neuzeitlicher Weise: »Fußböden und Gebälke der Hallen bestehen aus freigesehener Eisenconstruction, bei welcher jeder Teil eine in sich vollendete architectonische Form zeigt und angemessen verziert ist.« Nur das nierostende Eisen fehlte Schinkel noch, um sein Septizonium zu Ehren Friedrichs II. aere perennius, dauerhafter als Bronze zu machen.

In wieder einem anderen und besonders riesenhaften Denkmalentwurf (Seite 165) empfahl Schinkel: »Eine korinthische Säulenhalle füllt gemächlich die ganze Breite des Platzes zwischen dem Lustgarten und dem Schloß. Hinter dem Portikus ist auf hohem Unterbau eine tempelartige Halle errichtet, deren Frontispice die Höhe des benachbarten Schlosses noch übersteigen. Der Peripteros gewährt von allen Seiten eine Übersicht der Stadt. An den Seiten erheben sich hinter dem Portikus große Mauermassen, welche oberhalb Terrassen bilden, in welchen ein Yystus von Bäumen mäßiger Größe gepflanzt ist, deren Wipfel die Höhe der Schloßbalustrade erreichen, und unter welchen die Promenade durch die oberen Säulengänge zu beiden Seiten weiter fortgeführt wird … Zu dem erhabenen Mittelplatz, auf welchem die Quadriga steht, führen Stufen, an deren Anfang Candelaber aufgestellt sind, welche mittels großer Gasflammen das Denkmal in der Nacht erleuchten.« Das Viergespann, dem Schinkel die Gasbeleuchtung zugedacht hatte, war sein liebster Vorschlag zur Verherrlichung Friedrichs II., der die vier Pferde selbst lenken sollte. Da Friedrich II. in Berlin nie anders als sechsspännig gefahren ist, während das Vierspännigfahren eine Beschränkung war, die sein Nachfolger seinen Nebenfrauen auferlegte, müssen besondere Gründe für Schinkels oft wiederholten Vorschlag vorgelegen haben. Wahrscheinlich wollte Schinkel mit seinem Viergespann zu Ehren Friedrichs II. am Ostende von Unter den Linden ein Gegenstück zu dem Viergespann am Westende von Unter den Linden schaffen. Dieses Gespann auf dem Brandenburger Tor galt als das Sinnbild des Friedens. Friedrich II., auf vierspännigem Streitwagen aus dem Berliner Schloß ausrückend, wäre ein glaubhaftes Sinnbild des Krieges gewesen. Erstaunlich wirkt auch Schinkels Absicht, Friedrich den »Großen«, der seine eigenen sechsspännigen Wagen nie selbst kutschierte, als selbsttätigen Wagenlenker vorzuführen. Vielleicht sollte der französisch gesonnene König irgendwie in einer deutschen Eigenschaft dem Herzen des Volkes nahegebracht werden? Er hat sich gerühmt, die deutsche Sprache nur »wie ein Kutscher« sprechen zu können. Da dem Denkmal Kaiser Wilhelms I., das siebzig Jahre später vor dem alten Schloß entstand, statt des einen Viergespannes, das Schinkel geplant hatte, gleich zwei Viergespanne einverleibt wurden, mußte der im Denkmal gefeierte »Wilhelm der Große« das Lenken der Siegeswagen (genau wie in der historischen Wirklichkeit) an untergebene Handlanger abtreten. Ihnen gehorchen auch die brüllenden Löwen, die dem Kaiser und seinem Denkmal den Berliner Scherznamen »Daniel in der Löwengrube« eingetragen haben (Seite 167).

Entwurf Schinkels für ein Denkmal Friedrichs des »Großen« als Rosselenker

Der Spott, mit dem die Riesendenkmäler der Wilhelminischen Zeit und ihre Maßlosigkeit verfolgt werden, träfe gerechter ihren Wegbereiter Schinkel. Wenn auch ein von Schinkel und Schadow hergestelltes antikisierendes Riesendenkmal wahrscheinlich noch heute den Betrachter mehr gefesselt hätte als Schinkels gotisches Gußeisenmal auf dem Kreuzberg oder als das Begassche »Nationaldenkmal« Kaiser Wilhelms des Großen vor dem westlichen Schloßeingang, so muß doch zu Ehren von Begas gesagt werden, daß sein vier Millionen Mark kostendes Denkmal dem alten Schloß nicht ganz so rücksichtslos dicht auf den Leib rückt, wie Schinkel es tun wollte mit seinen hängenden Gärten und Baumpflanzungen über einer »tempelartigen Halle, deren Frontispice die Höhe des benachbarten Schlosses noch übersteigen«.

Angesichts der maßstablosen Denkmäler der Wilhelminischen Zeit muß an das verheißungsvolle Wort Alfred Lichtwarks erinnert werden, der nicht lange vor seinem Tode im Jahre 1914 bei einer Besichtigung Berlins versicherte: »Ein großer Teil der modernen amtlichen Architektur ist nur als mehr oder weniger genialer Versuch, nicht als etwas Entgültiges aufzufassen; sehr viel davon wird in absehbarer Zeit wieder abgetragen werden.« Eine derartige Neuordnung mancher monumentaler Fragen Berlins würde durchaus nichts Revolutionäres oder für irgend jemanden Verletzendes haben dürfen. Diejenigen Baudenkmäler, deren Wirkung in ihrer gegenwärtigen Umgebung nachträglich und auf die Dauer den gehegten Erwartungen nicht entspricht, würden in einer anderen Umgebung vielleicht sehr glücklich wirken. Ein etwas vorschneller Anfang in dieser Richtung war die Versetzung von Gontards Königskolonnaden in den Kleistpark. Indem so für den Anfang dieser Neuaufstellungen öffentlicher Gebäude ein altes Baudenkmal von unzweifelhaftem künstlerischem Rang gewählt wurde, ist den nachfolgenden Versetzungen auch neuerer Gebäude jeder Schatten einer Strafversetzung genommen. Der »Rolandbrunnen«, den Wilhelm II. vor die Charlottenburger »Gedächtniskirche« stellte, nimmt sich heute in Riesenburg (Westpreußen) sehr viel besser aus. Wenn sich in der Umgebung Berlins oder im Deutschen Reich kein geeigneter neuer Aufstellungsort für die wilhelminischen Bauleistungen entdecken läßt, muß – genau wie bei Zeppelinen oder bei ruhmvoll ausgedienten Kriegsschiffen – der Verkauf an einen zahlkräftigen Liebhaber im Ausland statthaft sein. Als das Aufräumen der Denkmäler aus Wilhelminischer Zeit mit der »Berolina« des Alexanderplatzes fortgesetzt wurde, hat sich zwar kein passender Käufer gefunden. Die dringendste dieser Aufräumungsarbeiten ist aber die Beseitigung des Riesendenkmals Kaiser Wilhelms des Großen und des kaiserlichen Domes, die heute beide der Wirkung von Lustgarten, Schloß und Altem Museum schwer schaden. Den kaiserlichen Dom hat zwar der gewiß nicht anspruchsvolle Bismarck am 2. März 1890 als »unschön« und »künstlerisch den Anforderungen eines geläuterten Geschmacks nicht entsprechend« abgelehnt, und der Dom hätte nie gebaut werden können, wenn nicht Bismarck 14 Tage später als Opfer seiner von ihm selbst verfaßten Verfassung dem Wunsch des kaiserlichen Neulings zuliebe sein Amt verlassen hätte. Trotzdem ist es nicht ausgeschlossen, daß sich als Käufer für den kaiserlichen Dom und das Denkmal Kaiser Wilhelms des Großen ein aufstrebender Negerstaat oder vielleicht sogar der erfolgreiche Präsident einer kleineren südamerikanischen Republik finden ließe, namentlich, wenn bei dieser Gelegenheit der Kaiserdom nach dem verständigen Vorschlag Bestelmeyers von den gemeinsten Überladungen gesäubert würde. Nach seinem Abbruch ist das riesige alte Postgebäude von Chicago als recht geschmackvoller katholischer Dom im Staate Wisconsin neu aufgestellt worden. Ein gewandter Bildhauer könnte auch das Berliner Denkmal Kaiser Wilhelms des Großen ebenso leicht in das Denkmal einer glorreichen südamerikanischen Revolution umfrisieren, wie der französische Bildhauer Bartholdi 1879 seine in Paris erfolglose Statue der Industrie in die höchst erfolgreiche Freiheitsstatue des New Yorker Hafens umfrisiert hat. Es kommt bei Baudenkmälern sehr viel auf die Umgebung an.

Hans Delbrück hat zwar die Legende zerstört, Wilhelm I. sei ein Genie gewesen, das scharfsichtig geniale Menschen erkennen und an den richtigen Platz stellen konnte. Im Gegenteil, so beweist Delbrück, »ließ nur die äußerste Not den alten König, sehr gegen seine Neigung und Ansicht, Bismarck rufen, und Moltke glaubte er in einen Winkel geschoben zu haben, bis ihn glückliche Fügungen, ohne den Willen des Königs, daraus hervorzogen.« Viel schlimmer ist im Zusammenhang dieses Buches, daß Wilhelm I. für den unbeschreiblich schlechten Bebauungsplan verantwortlich ist, der seit 1858 ein Verhängnis Berlins wurde (und von dem deshalb noch ausführlich die Rede sein muß). Trotzdem sind die Verdienste Wilhelms I. groß genug, daß seine Verehrer (zu denen der Verfasser gehört) sein Andenken vor Beleidigung schützen und einen Ausschuß bilden müßten, der nicht eher ruhen darf, als bis des Kaisers unschickliches Riesendenkmal beseitigt und durch ein schicklicheres Kunstwerk in der Nähe des alten Schlosses ersetzt ist.

»Nationaldenkmal Kaiser Wilhelms des Großen« vor dem alten Schloß, 1897. Von Reinhold Begas und vielen anderen Bildhauern. 50 Meter hoch. Kosten: 4 Millionen Mark

Sein Denkmal in der Siegesallee ist keine genügende Ehrung unseres »alten Kaisers«. Andererseits braucht das große Marmorpanoptikum der Siegesallee nicht so scharf verurteilt zu werden, wie es gewöhnlich geschieht. Seine Kritiker machen den Fehler, es mit den schönen Reihen römischer Kaiserbüsten zu vergleichen, wie manche alte Gärten und auch der Charlottenburger Schloßpark sie noch aufweisen. Gewiß hat es einen anderen Reiz, sich zwischen den bescheidenen Büsten von Weltherrschern zu ergehen, als es mit einem Kilometer von überlebensgroßen und teilweise schlechten Statuen meist belangloser Duodezfürsten nebst Gefolge zu tun zu haben. Aber das Urteil über diese Kilometerleistung Wilhelms II. kann sogleich milder werden, wenn man den falschen Vergleich mit den römischen Kaiserbüsten unserer Barockgärten ersetzt durch den viel richtigeren Vergleich aus der ägyptischen Kunst: die kilometerlangen Widderalleen der Pharaonen des ägyptischen Hochbarock waren zwar künstlerisch wertvoller als die Berliner Hohenzollernallee, aber beiden ist der Gedanke gemeinsam, nicht durch die Alleinherrschaft des ausgezeichneten Einzelwesens, sondern durch massenhaftes Auftreten gleichartiger Individuen, also in einem heute wieder beliebten Sinn durch »Masse Mensch« oder »Masse Widder« wirken zu wollen. Wenn Herrscher von einem Mitglied ihres eigenen Hauses zum Massenaufgebot auf die Straße gerufen werden, zeugt das von einer gewissen Bescheidenheit, beinahe von politischer Einsicht oder wenigstens von einer Auffassung, die Anhängern von Demokratie und Massenvertretung nicht unwillkommen sein sollte.

Glücklicherweise sind auch die beiden Blickziele dieser Hohenzollernallee künstlerisch so bedeutungslos, daß niemand zum Besuch des Panoptikums verpflichtet ist (sein Glanz wird obendrein noch durch reiches Baum- und Buschwerk gemildert). Die Siegessäule am einen Ende ist nach dem alten Berliner Witz nur »deshalb kein Schornstein, weil die ihr entflatternde Siegesgöttin nicht von Rauch ist.« Sie könnte wirkungsvoll ersetzt werden durch ein Denkmal Kaiser Wilhelms II., dem Berlin die beliebte Sehenswürdigkeit seiner »Siegesallee« verdankt. Der minderwertige Roland am anderen Ende steht an dieser Stelle allzu spöttisch als das Sinnbild der städtischen Freiheit, die der Stadt von den Hohenzollern genommen wurde. Da Paris und London um ihre sinnigen Gräber des »unbekannten Soldaten« auch in Deutschland viel und mit Recht beneidet werden, ist es Zeit, diese Leistungen des Auslandes in Berlin wirkungsvoll durch ein Denkmal des »bekannten Soldaten« zu übertreffen. Statt des Roland, der angesichts der kilometerlangen Hohenzollernreihen Berlins verlorene Freiheit darstellt, könnte ein Denkmal erstehen, auf dem die heute noch bekannten Namen von rund vier Millionen Soldaten in Erz gegraben und so vor unserer Vergeßlichkeit bewahrt werden: die Namen der vier Millionen »bekannten Soldaten«, die im Weltkrieg ihr Leben unter Führung eines hohenzollerischen Kriegsherrn opferten. Für die sieben Millionen, die außerdem verwundet wurden, wird das Denkmal vielleicht keinen Platz haben. Doch wäre es im Sinn der Völkerversöhnung und des Fremdenverkehrs zu begrüßen, wenn außer den Namen der vier Millionen, die auf Seiten der Zentralmächte fielen, wenigstens noch die sechs Millionen namentlich aufgeführt würden, die als unsere »Feinde« im Weltkrieg fallen durften. Da sich das »Grab des Unbekannten Soldaten« in Paris bereits zu einer wirkungsvollen Belebung des Fremdenverkehrs entwickelt hat, muß in dem stets rührigen Berlin etwas geschehen, um diesen Vorsprung einzuholen. Die Berliner »Siegesallee« hätte dann vielleicht noch eine bedeutsame Zukunft. Nach Ausführung dieser Vorschläge würde sie die gesamte Geschichte der Hohenzollern umfassen.