|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Mein Interesse ist Bürgermeister zu setzen, die platt von mir dependiren. Wenn Tieling oder Senning stirbt (d. h. die beiden Berliner Bürgermeister) werde ich wieder zwei von meinen Kreaturen setzen. Dann bleibe ich Herr. Sonst muß ich von die Leute dependiren und das steht mir nicht an.

Friedrich Wilhelm I., 1715

König Friedrich Wilhelm I. war von 1715 bis 1740 recht eigentlich der Oberbürgermeister von Berlin und erwarb sich in dieser Eigenschaft mehr Ruhm als irgendein anderer Bürgermeister der Berliner Geschichte. Seine Eigenart und seine Verwaltung verdienen deshalb eingehende Betrachtung und, soweit er den Wohnungsbau praktisch förderte, noch heute Nachahmung. Man hat ihn früher gern den »Soldatenkönig« genannt. Aber neuerdings wird er besonders als »der größte innere König« Preußens gerühmt; namentlich von seinem Entdecker, dem Berliner Universitätsprofessor Gustav Schmoller, der diesen merkwürdigen Fürsten auch mit folgenden Worten würdigte: In seiner »Rede gehalten am Geburtstage des Kaisers in der Aula der Friedrich-Wilhelms-Universität zu Berlin am 27. Januar 1896«; dann gedruckt in der Deutschen Zeitschrift für Geschichtswissenschaft ff. N. F. Bd. I. Heft 1.

»In seinem scheinbar riesenstarken Körper steckte eine Seele von schlichtem klarem Verstand, mit seltener Fähigkeit, alles Praktische zu sehen und rasch zu erfassen, aber auch mit einem weichen, fast melancholischen Gemüt, mit einer seltenen Nervenreizbarkeit und Sensibilität.« Für diese melancholische Reizbarkeit fand Schmoller folgenden überzeugenden Grund: »Einfach gekleidet, später stets in der Uniform seines Regimentes, aß er einfach, aber viel … Dicke Erbsen waren sein Leibgericht; 100 Austern waren ihm nicht zu viel. Aus Sparsamkeit trank er mehr Bier als Wein; der österreichische Gesandte Graf Schönborn schreibt schon 1713 das ›lauter Bier trinken‹ sei ihm schädlich. Bei Trunk und Tabak liebte er lange zu sitzen … In der Nacht war er oft von so quälenden Träumen geängstigt, daß er aus dem Bett sprang und sich verfolgt glaubte … Da er sich körperlich und geistig stets zuviel zumutete, dabei alles schwer nahm und trug, so hatte er seine Kräfte früh verbraucht. Er wurde übermäßig stark (soll wahrscheinlich heißen: dick – oder schwach?), Gicht und andere Leiden stellten sich zeitig ein … Er hat furchtbare Leiden und Schmerzen geradezu heroisch und mit seltener Seelengröße ertragen, freilich nicht ohne zeitweise um so heftiger loszudonnern. Die Bilder, die er während der Gicht malte, tragen den Vermerk: in tormentis pinxit F. W.«

Die eigenhändigen Gemälde des von Verdauungsbeschwerden gefolterten Königs, die Schmoller hier erwähnt, bedeuten keine Bereicherung der Berliner Kunst; Kenner schätzen sie im Gegenteil noch geringer als die verwandten Dichtungen Friedrichs des »Großen«. Beide Kunstübungen scheinen nur zeigen zu sollen, welche königliche Kost ein despotisch regiertes Land sich von halbgebildeten oder ganz verbildeten Zwingherrn als geistige Nahrung widerspruchslos vorsetzen lassen muß. Allerdings erklärt selbst der bewundernde Schmoller: »Wir wissen heute aus den fremden Gesandtschaftsberichten, wie ab und zu sogar die vertrauten und treuen Räte Friedrich Wilhelms I. unter vier Augen erklärten, der Despotismus könne so nicht mehr lange fortgehen, es müsse ein Umschlag, ein Ausbruch, wenn nicht gar eine revolutionäre Erhebung erfolgen.«

Aber »derjenige, welchen der König am meisten mißhandelte, sein eigener Sohn« (so nennt Schmoller Friedrich den »Großen«), bewunderte seinen Vater ebenso sehr, wie Schmoller es tat, wenn auch nicht aus ganz denselben Gründen. Aus der von Schmoller gerühmten inneren Verwaltung Friedrich Wilhelms I. hob Friedrich der »Große« unter anderem folgendes hervor: »Unter Friedrich I. war Berlin das Athen des Nordens; Friedrich Wilhelm I. machte sein Sparta daraus. Die ganze Regierung wurde militärisch … Die Akademie der Wissenschaften, die Universitäten, die freien Künste und der Handel gerieten in tiefen Verfall … Gunst und Bestechung beherrschten die Besetzung der Professuren auf den Universitäten … Die Regierung erstickte den freien Handel, denn sie befolgte Grundsätze, die seiner Entwicklung durchaus widersprachen.«

Ein angesehener Bewunderer Friedrich Wilhelms I. warnte vor dem »Zerrbild« dieses Königs, das »aus unbeglaubigten Anekdoten entstand«, und versicherte: »Es genügt, daran zu erinnern, mit welcher Bewunderung derjenige von ihm spricht, der vor allen andern und in jeder Richtung den Wert dessen, was der König geleistet hat, zu erproben und danach zu urteilen berufen gewesen ist, sein Sohn und Nachfolger.« Vgl. Joh. G. Droysen, Friedrich Wilhelm I., Leipzig 1869, Bd. II, S. 424. Dieser Nachfolger ließ sich an seinen hier angeführten kritischen Worten nicht genügen, sondern gab anschließend daran eine (bereits auf Seite 15 mitgeteilte) Schilderung des üblen Einflusses, den die »ganz militärische Regierung« seines Vaters auf die Berliner Sitten hatte, und bemerkte dazu, wahrscheinlich im Hinblick auf das von seinen Eltern gegebene Vorbild: »Die Frauen flohen die Gesellschaft der Männer, und die Männer entschädigten sich bei Wein, Tabak und Narretei. So kam es, daß schließlich unsere Sitten nicht mehr denen unserer Vorfahren noch denen unserer Nachbarn glichen; wir waren orginal und hatten die Ehre, von einigen kleinen deutschen Fürsten nachgeahmt zu werden.« Diese Militarisierung einiger kleiner deutscher Fürsten genügte wiederum dem Berliner Professor Schmoller nicht; er behauptete vielmehr: »Das Fürstenideal, das von da an als der neue wahre Rechtstitel der Monarchie in ganz Europa galt, das haben Friedrich Wilhelm I. und Friedrich II. geschaffen.« Dieser Friedrich II. beschloß seine oben begonnene Schilderung der Idealregierung Friedrich Wilhelms I. folgendermaßen: »In den letzten Jahren dieser Regierung führte der Zufall einen verschlagenen Dunkelmann, Übeltäter und Alchimisten nach Berlin. Er machte Gold für den König auf Kosten des Geldbeutels seiner Untertanen und hatte damit eine Zeitlang Erfolg.« Während seiner ganzen Regierung hatte dieser »größte innere« König zwischen vorschnellem Vertrauen und tückischem Mißtrauen geschwankt und war von Schwindlern hinters Licht geführt worden.

An seine kritischen Bemerkungen über die innere Regierung seines Vaters schloß Friedrich der Große folgende Betrachtung, die wahrscheinlich das Beste darstellt, was er je geschrieben hat: »In den Monarchien beruht die Regierungsform nur auf dem Despotismus des Souveräns: die Gesetze, das Heer, der Handel, das Gewerbe und alle anderen Teile des Staates sind den Launen eines einzelnen Mannes unterworfen, welcher Nachfolger hat, die ihm nicht gleichen. Infolgedessen wird der Staat nach dem Regierungsantritt eines neuen Fürsten meist auch nach neuen Grundsätzen regiert, was ein Nachteil der monarchischen Regierungsform ist. Die Politik der Republiken dagegen hat Einheitlichkeit, so daß sie ihr Ziel fast nie verfehlen, während auf den Thronen der Monarchien ein Nichtstuer einen ehrgeizigen Fürsten ablöst, dann folgt ein Frömmler, dann wieder ein Krieger, dann ein Weiser und dann wieder ein Wollüstiger; und während dieses gleitende Theater des Schicksals unablässig neue Szenen vorführt, gewinnt die geistige Verfassung der Nation keinerlei feste Grundlagen. Es müssen deshalb in einer Monarchie alle Einrichtungen, die dem Wandel der Jahrhunderte trotzen sollen, so tiefe Wurzeln haben, daß man sie nicht ausreißen kann, ohne die festesten Grundlagen des Thrones zu erschüttern.«

Als derartig unerschütterliche Grundlagen der Monarchie rühmte Friedrich der »Große« wiederholt die Achtung des Königs vor der Freiheit der Bürger; doch sprach er dabei von England. Für Preußen verließen sich Friedrich Wilhelm I. und später sein Sohn weniger auf die »Liebe des freien Mannes« als auf die beispiellose Vermehrung von »Roß und Reisigen«. »Nach der Bevölkerungszahl der dreizehnte oder vierzehnte unter den Staaten Europas, stand Preußen nach seiner Militärmacht auf der vierten oder dritten Stelle«, sagt Droysen schon über die Zeit Friedrich Wilhelms I., der ebenso wie sein Sohn zur Deckung der ungeheuer wachsenden Kosten für das Heer vor allem Berlin mit drückenden Steuern belastete.

Für den Geldmangel, unter dem Friedrich Wilhelm I. die Künste und Wissenschaften in Berlin leiden ließ, geben folgende Worte Friedrichs des »Großen« ausreichende Erklärung: »Friedrich Wilhelm I. unterhielt seit dem ersten Jahre seiner Regierung ein Heer von 50 000 Mann, ohne daß ihm irgendein Staat Subsidien zahlte.« Der Vorgänger, Friedrich I., der große Subsidien vom deutschen Kaiser und dessen englischen Bundesgenossen bezog, hatte nur 30 000 Soldaten. Friedrich der »Große« berichtete weiter: »Zwischen 1719 und 1734 vermehrte Friedrich Wilhelm I. das Heer auf 72 000 Krieger … Um das Jahr 1730 wuchs die Gier (fureur) nach großen Kerlen so, daß die Nachwelt es kaum glauben wird; der gewöhnliche Preis für einen Mann von fünf Fuß zehn Zoll (182 cm) war 700 Taler; für einen Mann von sechs Fuß (188 cm) wurden 1000 Taler gezahlt; wenn er noch größer war, wurde der Preis beträchtlich erhöht. Es gab mehrere Regimenter, die keine Leute unter fünf Fuß acht Zoll (176 cm) hatten.« Diese Preise, die Friedrich Wilhelm I., nach Angabe seines Sohnes, in seinem militärischen Sklavenhandel zahlte, müssen später mit den Summen verglichen werden, die er für die Erfordernisse des dringenden Berliner Hausbaues übrig hatte (siehe auch Seite 94). In seiner »seltenen Fähigkeit, alles Praktische zu erfassen«, beschränkte der »schlichte, klare Verstand« Friedrich Wilhelms I. seine teuren Liebhabereien nicht auf die preußische Infanterie. Friedrich der »Große« berichtete vielmehr: »Die Kavallerie bestand ebenso wie die Infanterie aus sehr großen Menschen; sie saßen auf ungeheuren Pferden. Es waren Kolosse auf Elefanten, die weder manövrieren noch kämpfen konnten. Keine Parade wurde abgehalten, bei der nicht ein Reiter aus Ungeschicklichkeit von seinem Pferd fiel; sie waren nicht Herren ihrer Pferde.« Aber »die Mähnen der Pferde wurden mit Bändern geflochten … Die Reiter lackierten ihre Zügel, ihre Sättel und sogar ihre Stiefel, die Infanteristen ihre Gewehre und ihre Tornister.«

So urteilte Friedrich der »Große«. Man muß sich die Regimenter von »langen Kerlen«, für die der König eine pathologische, kostspielige Leidenschaft hatte, als ein Heer von gedrillten Hofhampelmännern vorstellen, die sich von den Hofnarren des helleren Mittelalters durch ihr massenhaftes Auftreten, ihre mangelnde Narrenfreiheit und ihre Witzlosigkeit unterschieden. Über den praktischen Nutzen dieser hauptsächlich auf Kosten Berlins betriebenen Soldatenspielerei Friedrich Wilhelms I. berichtet einer seiner entschlossensten neueren Bewunderer: Vgl. Joh. G. Droysen, a. a. O., S. 424. »Seine auswärtige Politik zögerte, schwankte, griff in entscheidenden Momenten fehl; immer mißtrauend wurde sie wiederholentlich getäuscht. Sie erschien die ersten Jahre von Rußland abhängig, im weitern noch abhängiger vom Wiener Hof; sie nahm von dem hannoverschen Hof mehr als eine Insulte hin. So allgemein war schließlich die Überzeugung, der König sei in den Fragen der äußeren Politik völlig unselbständig, völlig ratlos, ohne Einsicht oder Entschluß, die Zuversicht, er würde sich lieber alles gefallen lassen, als zu den Waffen greifen, daß selbst ein so kleiner Herr wie der Fürst-Bischof von Lüttich ihm jahrelang Trotz zu bieten und über die preußische Herrschaft Herstall das Recht der Landeshoheit zu behaupten wagte.« Im letzten Jahre seiner Regierung opferte Friedrich Wilhelm I. dann sein höchstes Verdienst, reichstreu gewesen und mit Menschenblut sparsam umgegangen zu sein, und schloß mit Frankreich das Bündnis gegen den deutschen Kaiser, das zu dem furchtbaren Blutvergießen der drei schlesischen Kriege und zum Zerfall Deutschlands in zwei machtlose Hälften führte.

Je unbrauchbarer aber das nach Zahl und Verfassung ungeheuerliche preußische Heer für die deutsche Politik war, desto schwerer lastete es auf dem eigenen Land und vor allem auf der geistigen und wirtschaftlichen Entwicklung Berlins. Neben dem Heer wählte nämlich Friedrich Wilhelm I. die Besteuerung Berlins als weitere unerschütterliche Grundlage seiner Monarchie. Er wurde gleich bei seinem Regierungsantritt durch ein ausführliches Schreiben »des wurkl. geheimb. Kriegs- und Etats-Ministris Herrn von Grumbkow«, Mitglied seines Tabaks-Kollegiums, darüber aufgeklärt, daß »der Städte Nahrung, Wohlstand, Handel und Wandel diejenigen Quellen seynd, woraus die Accise und folglich die Conservation Ew. Königl. Majestät Militär-Etats herfließet,« und daß es besonders Berlin und Cölln sind, d. h. die »hiesigen Residentzien, welche an die Zweymahl Hundert Tausend Rthlr. der Accise-Gefällen bisher beygetragen, welches fast das dritte theil ist, so die gantze Chur-Mark (d. h. das ganze Kurfürstentum einschließlich aller im Deutschen Reich gelegenen Teile Preußens) kan aufbringen, und ebenso viel, wie das gantze Königreich Preußen« (das ist Ostpreußen).

Was Grumbkow damals über die wirtschaftliche Abhängigkeit der Landwirtschaft von den Städten sagte, gilt noch heute; infolge der hohen landwirtschaftlichen Schutzzölle gilt es heute sogar in noch gesteigertem Maße und in überraschend neuem Sinne. Grumbkow schrieb: »Die zunehmende Consumtion in den Städten gereichte auch zum Gedeyen des umliegenden Landes, indem der Landmann sein Getreyde und Victualien mit gutem Nutzen zu Geld machen können … Je mehr Handwerker, je mehr Verkehrung; je mehr Verkehrung, je größere Consumtion; je größere Consumtion, je mehr Accise genießet davon die Herrschaft und je mehr Nutzen hat davon der Bauersmann, welcher, wann er keine Abnahme in den Städten hat, auch seine Contribution nicht abtragen kann.« Immerhin gab es damals noch eine lebhafte Getreideausfuhr aus den preußischen Staaten. Heute dagegen kann das Ausland Getreide ebenso wie Butter, Eier usw. sehr viel billiger liefern als die meist zu hoch finanzierten und oft veralteten landwirtschaftlichen Betriebe Preußens und Deutschlands, die deshalb ganz auf die von Grumbkow gerühmte »Abnahme in den Städten« des eigenen Landes angewiesen sind. Außerhalb der deutschen Städte gibt es auf der ganzen Welt keine nennenswerten Abnehmer, die gütig genug wären, für landwirtschaftliche Erzeugnisse die hohen Preise zu zahlen, welche die deutsche Landwirtschaft in ihrer gegenwärtigen, noch wilhelminischen Verfassung braucht, um leben zu können. Es kann kein stärkeres Argument für die pflegliche Behandlung des deutschen Städtebaues geben.

Während heute schon unser stetes Bemühen auf Dezentralisierung der städtischen Siedlungen dringen muß, war Friedrich Wilhelms I. letzte Weisheit noch die Vergrößerung der Städte, d. h. vor allem Berlins und seiner Industrie. »Menschen halte für den größten Reichtum«, schrieb er 1723 an seinen »alten Dessauer«, und in seinem »politischen Testament von 1722«, das Schmoller »das herrlichste Denkmal Hohenzollernscher schlichter Fürstengröße« nennt, schrieb Friedrich Wilhelm I.: »Ein Land sonder Manufacturen ist ein menschlicher Körper sonder Leben, ergo ein todtes Land, das beständig power und elendig ist und nicht zum Flor, sein Tage nicht gelangen kann. Derowegen bitte ich Euch, mein lieber Successor, sonserviret die Manufacturen, protegiret sie und pflanzet sie fort und fort, breitet sie weiter in Eure Lande aus.« Diese hohenzollerische Vorliebe für das Wachstum der Städte und die Vermehrung ihrer Industriebevölkerung hat sich im 19. Jahrhundert in Feindschaft verwandelt. Wirkliche Verdienste erwarb sich der König um die Industrie, indem er Wollweberei und Tucherzeugung, mit zwar oftmals fratzenhaften, aber schließlich doch nicht erfolglosen Erlassen, Verboten und Quälereien förderte. Zu den Waren des Massenverbrauchs gehörten im damaligen Preußen besonders die silbernen und goldenen Tressen und Borten. Für ihre Erzeugung schuf der König die Gold- und Silber-Galonenfabrik, von deren Haus Wilhelmstraße 79 noch die anderthalb Meter starken Mauern in der heutigen Hauptverwaltung der Reichsbahn vorhanden sind. Diese Tressenfabrik legte der König also mitten zwischen die großen Adelspaläste. In dieser Fabrik wurden nur die Gold- und Silberfäden hergestellt, die dann aus dem Adelsquartier von Heimarbeitern abgeholt und in Mietwohnungen zu Tressen verarbeitet werden mußten.

Der Berliner Industrie zuliebe mußte der König die Stadt Berlin schließlich sogar bei seinen gewaltsamen Soldatenwerbungen schonen, derentwegen er 1728 dicht vor einen Krieg mit dem Kurfürsten von Hannover geraten war und von denen Friedrich der »Große« berichtete: »Im Feuer der ersten Werbungen für das Heer wurden einige Handwerker zu Soldaten gemacht, was den übrigen solches Grauen einjagte, daß ein Teil davon entfloh. Dieser unvorhergesehene Zwischenfall tat unseren Manufacturen wieder beträchtlichen Schaden.« Um keine Manufacturiers und Handwerksgesellen zu vertreiben, mußte der König nicht nur mit allgemeinen Versprechungen »den Mut und die Hoffnung der Handwerker, ihr Stückchen Brot weiter zu verdienen, rassurieren«. Er mußte vielmehr Berlin zu einer Freistatt gegen seine Soldatenpressungen machen und, 1733, sogar von der allgemeinen Wehrpflicht befreien (Kantonfreiheit), was bei der unbeschreiblichen Roheit, die im preußischen Heer herrschte, Berlin endlich zum anziehendsten Stückchen Erde in preußischen Landen machte. Dafür verbot allerdings der König nicht nur das Spielen und Tanzen, sondern auch das Schießen auf den Schützenplätzen der Berliner Schützengilden. Er erreichte damit nicht nur die Abschaffung der alten Volksfeste, sondern auch die Auflösung der Schützengilden und den Verkauf ihrer Schützenplätze. Er wollte in den Berliner Bürgern nur Arbeitsbienen sehen. Ihre Bewaffnung schien ihm überflüssig oder gefährlich, und er bereitete die Berliner Gemütsverfassung vor, die später in den Befreiungskriegen noch viele zu »unfreiwillig Freiwilligen« werden ließ. Als nach Abschluß der Befreiungskriege Friedrich Wilhelm III. nach Berlin zurückkehrte, wurde er von einem Ausschuß Berliner Bürger empfangen, die um Erneuerung des vom »Soldatenkönig« verliehenen Rechtes, um die erneute Befreiung der Berliner Bürgersöhne von der allgemeinen Wehrpflicht nachsuchten und ihr abgelehntes Gesuch in den folgenden Jahren dreimal wiederholten. Der »Soldatenkönig« fing an, zum Schutzheiligen der Berliner Bürger und beliebt zu werden.

Dem König Friedrich Wilhelm I. hatte Grumbkow auch empfohlen, die Ritter-Akademie nicht als »verwerfliche Sache« zu behandeln und die Akademien der Wissenschaften und Künste beizubehalten, weil »dasjenige, so Sie etwa darauf wenden möchten durch die Consumtion der Fremden, welche solchen Künstlern nachreysen, reichlich ersetzet werden würde«. Aber zur Steigerung der » Consumtion« und Steuerkraft seiner Hauptstadt, deren Handel er nach Aussage seines Sohnes »erstickte«, fand Friedrich Wilhelm I. ein Mittel, das ihm verständlicher war und schneller wirkte als Akademien. Grumbkow hatte zwar gewarnt, daß die vom König gewünschte Vermehrung der militärischen Besatzung Berlins nur »dem Tobacks-Spinner, dem Brantweinbrenner, dem Brauer, dem Becker, und gar selten dem Fleischer etwas zu lösen giebet«. Aber der König vermehrte die Besatzung Berlins auf 7600 Köpfe; und nach dem Jahre 1721 wuchs sie weiter auf 18 200 Soldaten (einschließlich ihrer Frauen und Kinder) im Jahre 1735. Etwa ein Drittel der Bevölkerung Berlins gehörte somit zum Heer oder zur Beamtenschaft.

Um diesen Bevölkerungszuwachs unterzubringen und um die Steuerkraft Berlins zu heben, hat Friedrich Wilhelm I. auch »seines Vaters Inklination zum Bauen kontinuiert«. Die Stadterweiterungspolitik hatte für einige Jahre geruht; er belebte sie mit neuer Kraft. 1721 befahl er den Besitzern aller noch unbebauten Baustellen der Friedrichstadt, sich zum Bau bereit zu erklären, widrigenfalls sie ihrer Baustellen verlustig gehen würden; wer jedoch bauen wollte, sollte alles notwendige Bauholz, Steine und Kalk »an den gelegensten Orten ohnentgeltlich« angewiesen erhalten; außerdem sollten 10 000 Taler in bar unter die Baulustigen verteilt werden. Für den Ausbau seiner Friedrichstadt opferte der König also ebensoviel wie für zehn seiner heißbegehrten »langen Kerle« und erklärte, es werde ihm genügen, wenn dort künftig nur einstöckige Häuser errichtet würden. Es scheint demnach, daß vorher – vielleicht des stattlichen Aussehens wegen – in der Friedrichstadt nur mehrstöckige Häuser erlaubt waren und daß diese Bestimmung sich als ein Hemmnis erwiesen hatte (vgl. Seite 115).

1722 befahl der König dem Berliner Magistrat, auch in den übrigen Stadtteilen die Bautätigkeit möglichst zu fördern. Jeder Baulustige sollte anstatt der freien Lieferung von Baustoffen 10 v. H. des Hauswertes bar erstattet bekommen. 200 Häuser sollten jährlich in Berlin neu errichtet werden. Der König ließ sich über den Fortgang der Bautätigkeit regelmäßig Bericht erstatten und erklärte 1725 alle Baustoffe für zoll- und schleusenfrei. Der Ausbau der Friedrichstadt ging trotzdem zu langsam voran. 1725 gab es neben 719 bewohnten Häusern noch 149 wüste Stellen. Der König verteilte darum wieder den Gegenwert von zehn langen Hofhampelmännern, also wieder 10 000 Taler, als bare Bauunterstützung. Jeder Baulustige erhielt auf je drei Ruten Frontlänge 42 Taler bar sowie »ein Schock Mittelbauholz, vier Stück Sägeblöcke, vier Landprahmen Kalksteine und 30 Wispel Kalk«. Der Bau mußte bis Ostern beginnen, widrigenfalls den Grundbesitzern ihre »Stellen genommen und à zwei Taler die Quadratrute, denen so solche zu bauen resolviren, ohne Contradiction angewiesen werden sollen«. Im Juli desselben Jahres ließ der König bekanntmachen, daß die Baustoffe und baren Baugelder keineswegs, wie böswillige Leute ausgesprengt hätten, nur als Vorschuß gereicht seien, wofür er sich die Hypothek vorbehalte, sondern daß sie ein »wahres Geschenk zum Anbau« darstellten, das die freie Verfügung der Besitzer über ihr Haus in keiner Weise beeinträchtige; sie könnten es selbst bewohnen, vermieten, verkaufen und hypothekarisch belasten, wie sie wollten. Da diese Freigebigkeit des königlichen Sklavenhändlers augenscheinlich kein rechtes Vertrauen fand, wurde die Bekanntmachung 1729 ausdrücklich wiederholt. 1732 wurden dann die Lieferungen von Baustoffen und -geldern verdoppelt. Seit 1736 wurde statt der Baustofflieferung alles in bar, d. h. statt 49 ⅓ Taler wurden künftig 197 Taler 20 Silbergroschen auf je anderthalb Ruten Frontlänge bezahlt. 1732 glaubte der König eine bedeutende Vergrößerung der Friedrich- und Dorotheenstadt erzwingen zu können. Damals wurde die Friedrichstadt in südlicher Richtung bis zum Halleschen Tor, in westlicher Richtung ebenso wie die Dorotheenstadt bis zur heutigen Gustav-Stresemann-(Königgrätzer)Straße vorgeschoben (Seite 95). Für diese Erweiterung gab Friedrich Wilhelm große Stücke des Königlichen Tiergartens oder, genauer gesprochen, der städtischen Wälder (denn schon 1713 hatte eine Königliche Kommission zugegeben, daß zur Anlegung des Tiergartens Stücke der städtischen Heide und Hütung weggenommen worden waren). So konnte denn der König die neuen Baustellen in ungewöhnlicher Größe ausmessen; viele Häuser erhielten große Gärten mit dem Baumbestand des bisherigen Tiergartens. Die Baustellen wurden durchweg verschenkt. So geschah ein weiterer Schritt zur allmählichen Ausschlachtung des Tiergartens, dessen Überreste heute nicht mehr für Wohnungsfürsorge, sondern für unverantwortliche Randbebauungen (Ladenbauten, Theater, zoologische Bauten, Festhallen, Planetarium usw.) Stück für Stück langsam, aber sicher abgenagt werden, obgleich heute die gewaltig gewachsene Stadt ihren historischen Park viel dringender und größer braucht als früher. Jeder Fußbreit müßte erhalten und der Wagenverkehr hinausgeworfen werden!

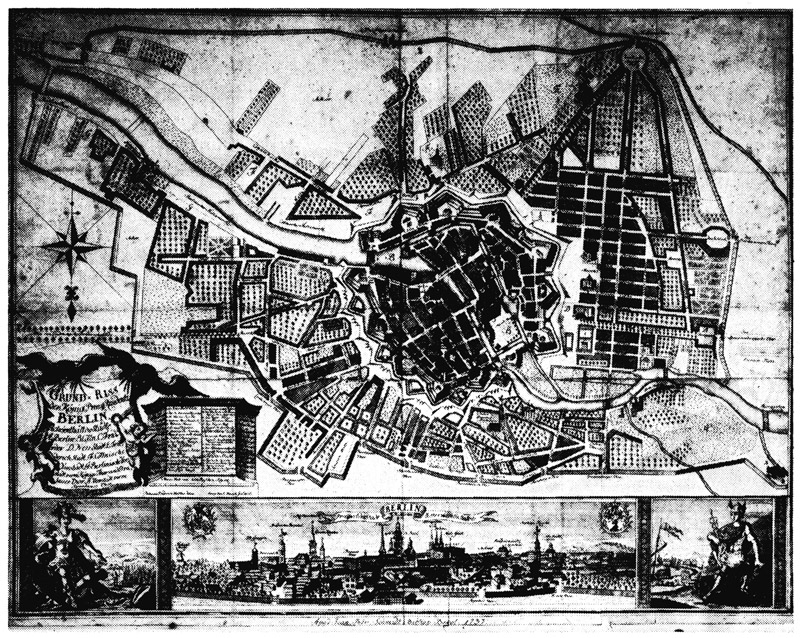

Berlin unter dem Soldatenkönig. Der Plan zeigt die große Stadterweiterung des Jahres 1688, die »Friedriche Vorstadt« (rechts oben), die im Jahre 1733 (Datum des Plans) bereits bis zur Mauer-, Behren-, Linden- und Kochstraße ausgebaut war und der sich seit 1721 die neue Erweiterung Friedrich Wilhelms I. bis Rondel Marckt (Belle-Alliance-Platz), Achteck Marckt (Leipziger Platz) und Quarrc Marckt (Pariser Platz) anschloß. Auch die nördlichen (Stralauer, Königs- und Spandauer) Vorstädte (auf dem Plan unten) waren bis an die Linien (Linienstraße) mit den Oranienburger, Hamburger, Rosenthaler, Schönhauser, Prenzlauer, Landsberger und Frankfurter Toren entwickelt. Der Anbau in der Cöpenicker Vorstadt war gerade erst begonnen. Die Unterschrift des Planes lautet: »Berlin die Prächtigst und mächtigste Hauptstatt deß Churfürstenthums Brandenburg, auch Residenz deß Königes in Preußen und florissanter Handels-Platz, verfertigt und verlegt von Matth. Seutter, Ihro Röm. Kays. u. Königl. Cath. Majest. Geogr. in Augsp.«

Von 1721 bis 1740 vermehrte sich die Bevölkerung Berlins um die Hälfte, aber die Bürgerschaft wuchs nur um etwa 20 000 Köpfe, also um 35 v. H., die Soldaten mit ihrem Troß dagegen vermehrten sich um 11 000 Köpfe oder um etwa 200 v. H. Es war dem König gelungen, Einwanderer aus Berchtesgaden und Böhmen heranzuziehen. Viele Böhmen wurden in der südlichen Friedrichstadt angesiedelt. Aber die vorteilhafteste Gelegenheit zur Vermehrung der Bevölkerung seines hart besteuerten Landes wurde dem König durch die Torheit des alten Erzbischofs von Salzburg gewährt, der sich infolge von Unruhen unter seiner protestantischen Bauernbevölkerung auf sein altes Recht cuius regio, eius religio besann, was viele seiner protestantischen Bauern zur Auswanderung trieb. Preußen hatte seit der Aufhebung des Ediktes von Nantes keinen größeren Glücksfall gehabt, und Friedrich Wilhelm I. schrieb: »Gottlob; was tut Gott dem Hause Brandenburg für Gnade; denn dieses gewiß von Gott herkommt … Die Manufacturisten nach der Neumark, die Ackersleute nach Preußen!« Professor Droysen berichtet: »In denselben Tagen, da von Hannover, Cöln, Münster usw. scharfe Edicte gegen die preußischen Werber in den Zeitungen die Runde machten, las man in denselben Zeitungen das preußische Edict wegen der Salzburger Emigranten und ihrer Aufnahme in den preußischen Staat … Sie alle fanden Aufnahme; ›wenn sie auch nichts an Vermögen mitbringen, so soll doch für ihr Auskommen gesorget werden.‹ Jedes folgende Jahr brachte neue Züge; ›je mehr Menschen, je lieber‹, lautet ein Marginal des Königs vom 11. März 1740. Er ruhte nicht, bis die Auswanderer auch zu dem kamen, was sie daheim noch zu fordern hatten; es kostete noch Schreiberei genug, bevor der Erzbischof die fast vier Millionen Gulden für den Erlös der Bauerngüter und ihrer Inventarien nach Preußen abführen ließ.« Wie gering die Summe gewesen sein mag, die der engherzige Erzbischof schließlich herauszahlte, so war sie doch um vier Millionen Gulden höher als die Beträge, die jeweils von Brandenburg-Preußen gezahlt wurden, nachdem mehr als einer seiner Kurfürsten reiche Juden aus Berlin oder nachdem Friedrich der »Große«, nach eigener Angabe, 4000 arme Juden aus dem neueroberten Westpreußen vertrieben hatte. In noch günstigerem Licht erscheint aber der unkluge Erzbischof von Salzburg, wenn man ihn mit Friedrich Wilhelm I. selbst vergleicht. Als dessen Soldatenpressung viele seiner Untertanen (anfangs besonders Berliner Handwerker) zur Landesflucht trieb, gestattete er nicht wie der Salzburger Erzbischof die Auswanderung, sondern verbot sie mit den strengsten Strafen. Den Entkommenen sandte er kein Geld nach, sondern ließ ihre Namen am Galgen anschlagen und ihr Vermögen einziehen. Die geflohenen Rekruten ersetzte er durch Salzburger.

Friedrich Wilhelm I. ist wegen seines erfolgreichen Entschlusses, protestantisches Rekrutenmaterial und neues Kapital in das protestantische Preußen zu locken, als besonders mildtätiger König oft gerühmt worden. Aber vielen von den Einwanderern, die er nach Berlin lockte, gewährte er zu geringe Bauprämien, als daß sie sich ihr eigenes kleines Haus hätten bauen können. Die vorhandenen schon mit Einquartierung belasteten Häuser mußten also neue Bewohner aufnehmen. In der Friedrichstadt waren zwar von 1721 bis 1737 beinahe 1000 neue Häuser errichtet worden, doch vermehrten sich die Häuser in ganz Berlin von 1711 bis 1740 nur von 4100 auf 5400. Die durchschnittliche Behausungsziffer stieg deshalb während dieser Zeit von 14 auf 17 Köpfe. Diese Kopfzahl erscheint gering, wenn man sich erinnert, daß 1910, zur Wilhelminischen Blütezeit, in jedem Berliner Haus durchschnittlich 78 Menschen wohnten. Daß aber 17 Bewohner in jedem Haus trotzdem schon eine sehr hohe Zahl darstellten – namentlich in einer so kleinen Stadt, wie es damals Berlin noch war –, zeigt der Vergleich mit Großstädten, wie London, Philadelphia, Baltimore oder Bremen (das länger als Berlin Festung war), wo überall auch heute durchschnittlich nur etwa 8 Personen in jedem Haus wohnen.

Aber Friedrich Wilhelm I., der wegen seiner unermüdlichen Fürsorge um den beschleunigten Ausbau Berlins gerühmt wird, dachte dort lieber an andere Bauten, als zur schnellen Behausung einwandernder Flüchtlinge benötigt waren. Er war der königlichen Bauleidenschaft verfallen, für die ihm Ludwig XIV. und der russische Peter das Vorbild gegeben hatten. In ihren Schöpfungen Versailles und St. Petersburg quälten sie zur Verwirklichung ihrer prächtigen Absichten unermüdlich die Baumeister und Bauunternehmer. In seiner erweiterten Friedrichstadt wollte Friedrich Wilhelm I. ebenfalls » magnifique« Häuser sehen und wählte zur Befriedigung dieses Wunsches so gewaltsame Mittel, daß er sich auf dem Sterbebett darum Sorgen machte. Als er zum letzten Male krank wurde, ließ er den Propst Rolof holen und fragte ihn, »ob er hoffe, daß Gott ihm gnädig sein und ihm seine Sünden vergeben werde, wenn er sterben sollte? Rolof antwortete: er hoffe es, doch müßte der König das Böse, welches er entweder unmittelbar oder mittelbarer Weise gethan habe, so viel als möglich abzustellen suchen. Der König verlangte ein Beispiel vom Bösen, welches er unmittelbarer Weise gethan habe oder wobei wenigstens sein Name und Ansehen gemißbraucht worden sei, und wollte die Person genannt haben. Da führte Rolof den harten Druck an, der durch den erzwungenen Anbau der Friedrichstadt vielen Leuten zu ihrem Ruin widerfahren sei, und nannte den Obristen von Derschau, der so viele Härte ausgeübt hatte und in dem Zimmer des Königs gegenwärtig war, mit Namen. Diesen stellte der König zu Rede; er war bestürzt, wandte sich und ging weg.« Patriotisches Archiv, Frankfurt 1785, Band II, S.487 f. Derschau hatte den erzwungenen Ausbau der Friedrichstadt geleitet. Aber wenn der König nicht bereits von Gedächtnisschwäche befallen gewesen wäre, hätte er sich selber Vorwürfe machen müssen, denn er selbst war es gewesen, der den eigenartigen Ausbau der Friedrichstadt mit dem Krückstock erzwungen hatte. Daß gelegentlich seiner Baubesichtigungen die Menschen vor ihm flüchteten und daß er ihnen dann nacheilte und sie prügelte, wurde lange Zeit in den preußischen Schulbüchern als besonders harmlose königliche Belustigung geschildert. Unbekannt aber blieb den meisten Lesern, daß die Bauleidenschaft Friedrich Wilhelms I. weniger auf praktische Ziele und auf die schnelle Beschaffung der notwendigen, billigen Häuser für die mittellosen Einwanderer als auf möglichst kostspielige Häuser in möglichst ungeeignetem Gelände erpicht war.

Wie es bei der Befriedigung dieser eigenartigen königlichen Bauleidenschaft zuging, schilderte der allzu milde, aber deshalb nicht unzuverlässige Berliner Oberkonsistorialrat Büsching in seiner Lebensbeschreibung des Preußischen Geheimrats von Nüßler. In den Beiträgen zu den Lebensbeschreibungen merkwürdiger Personen, I. Teil, S. 321. Dieser Staatsmann war auf Zureden seines Schwiegervaters, des Kanzlers von Ludewig, in den Dienst Friedrich Wilhelms I. getreten und bekam trotz seiner Verdienste in schwierigen diplomatischen Sendungen Grund zu allerlei berechtigten Klagen. Büsching berichtet: »Zu diesen Widerwärtigkeiten gesellte sich noch die sehr große, daß er Befehl erhielt, auf der Friedrichstadt ein Haus zu bauen. Der König, welcher Berlin vergrößern wollte, ließ auf der Friedrichstadt ganze Straßen abstechen. Einige bauten sich daselbst gegen gewisse Vortheile, welche sie sich ausbedungen, gutwillig an, die meisten aber wurden gezwungen zu bauen. Der Obriste von Derschau, welchem der König aufgetragen hatte, den Häuserbau zu besorgen, suchte diejenigen aus, welche bauen sollten, legte das Verzeichnis derselben dem König zur Unterschrift vor, und wenn diese erfolgt war, mußten die aufgeschriebenen Personen bauen, sie mochtn wollen oder nicht wollen … Acht Personen ward ein großer und tiefer Sumpf mitten in der Friedrichstraße angewiesen, in welchem sie Häuser erbauen mußten, darüber sie meistens ganz verarmten. Von Nüßler ging zu dem Obristen von Derschau, und stellte ihm vor, daß er keinen Groschen Besoldung vom König erhalten, und Ihm dennoch treue und wichtige Dienste (von welchen er die letzten in der Königin Erbschafts-Sache anführte) geleistet, und während derselben sein Vermögen zugesetzt habe, so daß er nicht im Stande seye, ein Haus zu bauen, am wenigsten in einem Sumpf oder Morast. Der Obriste antwortete kurz: Der König will gebaut haben, will auch, wann Sie es verlangen, einen Befehl an Ihren Schwieger-Vater, den Canzler von Ludewig, ausfertigen lassen, daß er Ihnen einige 1000 Taler zum Hausbau geben sollte. Als von Nüßler sagte: Daß ein solcher Befehl ihm die Feindschaft seines Schwieger-Vaters zuziehen würde, antwortete der Obrist: Nun so bauen Sie ganz auf Ihre Kosten! und ließ ihn stehen. Von Nüßler nahm seine Zuflucht zu der Königin und diese schickte den Cammerherren von Morian an den Obristen, mit dem Verlangen, den von Nüßler, der Ihr erhebliche Dienste geleistet habe, von dem Bau zu befreyen, und er versprach es, zu thun. Als sich aber von Nüßler bey ihm meldete, zeigte er sich sehr ungehalten darüber, daß er die Königin um ihre Fürsprache gebeten, und ihm dadurch Verdruß gemacht habe und sagte: Er solle und müsse bauen. Vor diesem Obristen und seinem Zeitgenossen, dem Bürgermeister Koch, sind viele Leute geflohen, wenn sie des einen oder des anderen ansichtig geworden. Von Nüßlern blieb nun weiter kein Versuch übrig, als an den König zu schreiben, demselben vorzustellen, daß er während seiner vieljährigen Dienste noch nicht die geringste Besoldung bekommen, und seine beyde Güter in der Nieder-Lausiz schon verzehret habe, folglich demüthigst zu bitten, daß der König ihn mit dem kostbaren Hausbau verschonen möge. Allein der König war schon eingenommen, meynte er habe einen reichen Schwieger-Vater, auf dessen Kosten er bauen könne, und gab also folgende schriftliche Antwort: Seine königliche Majestät von Preußen ertheilen dem Geheimen Rat von Nüßler auf dessen allerunterthänigste Vorstellung vom 29. voriges zur Resolution, daß derselbe sonder Raisoniren auf der ihm angewiesenen Stelle auf der Friedrichstadt ein Haus bauen oder aber Seiner Königlichen Majestät allerhöchsten Ungnade gewärtigen solle. Potsdam den 1. Febr. 1733. Friderich Wilhelm. Es währte lange, ehe von Nüßler sich in sein hartes Schicksal finden konnte … Sein Schwieger-Vater gab von den ihm versprochenen Ehegeldern gegen 1500 Thaler her; seine Mutter versprach ihm so viel Geld zu schicken, als sie aufbringen könne, und eine vornehme Freundin, deren Curator er war, schenkte ihm aus Mitleiden, und, wie sie sagte, seine Feinde zu Schanden zu machen, die ihn von Berlin verjagen wollten, eine beträchtliche Summe. Er fieng also seinen Hausbau an. Die Stelle, welche ihm angewiesen wurde, war ein Fischteich, aus welchem noch während des Rammens große Karpfen hervorgezogen wurden. Es mußten Bäume, die 60 Fuß hoch waren, eingerammet werden und jeder kostete 20 biß 24 Thaler einzurammen, so daß blos der Rost zu dem Hause an 4000 Thaler Kosten verursachte, und das ganze Haus, welches nach seiner Vollendung etwa 2000 Thaler wert ware, kostete 12 000 Thaler. Wie gering der Werth der neuen Häuser nach ihrer Erbauung gewesen seye, kann man daraus erkennen, daß von Nüßler dasjenige Haus, welches der geheime Rat Klinggräf neben dem seinigen erbauet hatte, und welches ebenso groß, als das seinige war, zu diesem für 800 Thaler kaufte, damit es nicht einem Seifensieder oder Bierschenken zu Theil werde, der es an sich zu bringen im Begriff war. Im Junius des 1754sten Jahres bezog von Nüßler sein Haus und bewohnte es biß 1748, da er aus Berlin zog; hierauf stund es viele Jahre leer und unbewohnt.« Soweit des Berliner Oberkonsistorialrates Büsching Bericht, »bey dessen Lesung sich wohl jeder Deutscher Mann creuzigen und seegnen mag, eines solchen Herrn weder Diener noch Unterthan geworden zu seyn«. (Diese letzte Würdigung schrieb im Jahre 1786 Frid. Karl Freiherr von Moser.)

Es wird dem »Soldatenkönig« als besonderer Ruhm angerechnet, daß mehrere von den Palästen, deren Bau er gegen alle Regeln der Billigkeit und Wirtschaftlichkeit erzwang, in unsere Zeit herübergerettet wurden und heute zu den Sehenswürdigkeiten Berlins gehören. Ohne die »nüchterne, immer auf das nächste praktische Ziel gerichtete Sparsamkeit« des protestantischen »Soldatenkönigs« würde heute weder der Präsident der Deutschen Republik noch der jeweilige katholische oder sozialdemokratische Reichskanzler ein altertümlich-stattliches, wenn auch nicht gerade praktisches Heim zur Verfügung haben. Friedrich Wilhelm I. hatte 1722 in seinem bereits erwähnten »herrlichsten Denkmal Hohenzollernscher schlichter Fürstengröße« seinem Sohn empfohlen, »keine Maitressen, auch keine Komödien, Operas, Ballette zu dulden, das seien gottlose und teuflische Dinge, skandalöse Plaisiers, Tempel des Satans«. Aber derselbe Vater ließ mit dem Haus Wilhelmstraße 76 einen solchen »Tempel des Satans« errichten. Denn als der erste Besitzer 1750 starb, fand sich kein anderer Käufer als die Tänzerin Barberina. Da sie dem »großen« Sohn des »Soldatenkönigs« zwar nicht die Tugend, aber jahrelang das Mehrfache eines preußischen Staatsministergehaltes abnahm, konnte sie sich den Palastluxus leisten, der den weniger »gottlosen« Preußen versagt blieb. Frau von Pompadour hatte im reichen Paris kein größeres Einkommen als die Tänzerin des »großen« Königs im armen Berlin. Im 19. Jahrhundert wurde der Palast der Barberina zur russischen Gesandtschaft umgebaut; 1862 bezog ihn (sehr ungern!) Bismarck und bis vor kurzem genoß Gustav Stresemann die Früchte des königlichen Eifers von 1735.

Der größte der Paläste, den Berlin der weitblickenden Sparsamkeit Friedrich Wilhelms I. verdankt, ist das heutige Palais Prinz Albrecht, zu dessen Errichtung der König 1737 den französischen Baron Vernezobre zwang. Dieser französische Flüchtling rettete nach Berlin nicht seinen Glauben, sondern das Geld, mit dem er sich beim Zusammenbruch des großen Lawschen Finanzschwindels bereichert hatte. Solch unheiliger Reichtum gefiel dem frommen Preußenkönig so gut, daß er dem französischen Besitzer durchaus einen preußischen Tabakskollegen als Schwiegersohn aufdrängen wollte. Da der französische Börsenspieler aber kein so roher Vater zu sein vermochte wie der prügelnde Preußenkönig, mußte er seine Tochter von der königlichen Zudringlichkeit freikaufen. Der Preis war der Bau eines Palastes, der alle Berliner Verhältnisse hinter sich lassen und für den die Pläne aus Paris beschafft werden mußten. Als Bauplatz stellte der König ein großes Stück des Tiergartens zur Verfügung. Nach dem Tode des Erbauers, 1753, fand sich kein Käufer; auch nicht bei der Versteigerung, bei der ein Sohn Vernezobres den unbrauchbaren Palast zum Preise von 20 000 Talern übernehmen mußte. 1769 endlich fand sich ein Käufer, für 12 600 Taler; die französischen Kapitalien waren auf Drängen des sparsamen Königs scheinbar schlecht angelegt worden. Aber der neue Käufer verkaufte drei Jahre später mit 75 v. H. Gewinn an Friedrich II., der den Palast für 21 500 Taler für seine altjüngferliche Schwester Amalie übernahm. Ihr Erbe bezog den Palast nie. Seit seinem Tode, 1806, versuchte man ein Luisenstift, Malerateliers, eine Musikschule und eine Gemäldegalerie darin unterzubringen. Alle wurden verdrängt durch einen Sohn Friedrich Wilhelms III. Dieser Prinz Albrecht ließ den französischen Palast durch Schinkel umbauen, so daß ein Denkmal deutscher Kunst daraus wurde. Aber die späteren Nachkommen des preußischen Königs behandelten den Palast ebenso wie die dazugehörigen großen Gärten (Teile des Tiergartens, d. h. also der alten städtischen Wälder), als handele es sich dabei um gewöhnlichen Privatbesitz. Trotz des Widerspruches der Einsichtigen verkaufte ein Prinz im Jahre 1926 wichtige Stücke des Parkes an seine »Groß-Bauten-Aktien-Gesellschaft«. Sie errichtete im südlichen Teil des Parkes das riesige Stahlskelett eines Hochhauses, das dort jahrelang Zinsen fraß. Nachdem sich der allgemeine Unwille etwas gelegt hatte, genehmigten die Behörden den Ausbau zu einem vielgeschossigen Hotel. Dieses Hochhaus darf dem Überrest des Parkes, der selbstverständlich der übervölkerten Stadt zur öffentlichen Freifläche hätte werden müssen, die Sonne wegnehmen und ihn geradezu als seinen Licht- und Hinterhof benutzen. So sorgte der weitsichtige »Soldatenkönig« zwar nicht für die Bedürfnisse seiner eigenen Zeit, aber für die Augenweide der Reisegäste eines Berliner Gasthofes von heute. (Seinen eigenen Untertanen hatte er Reisen ins Ausland mit schweren Strafen verboten.) Während der Palast Prinz Albrecht zur Zeit Friedrich Wilhelms I. ein rein französisches Erzeugnis war, entwickelte sich gleichzeitig in Berlin die Baukunst, die als »Berliner Barock« oft gerühmt wird. Friedrich der »Große« gebrauchte den Ausdruck aigrefin (den man in diesem Zusammenhang vielleicht besser mit dummdreist als mit gaunerhaft übersetzen kann) für die Berliner Sitten und Lebensäußerungen, wie sie sich unter dem Einfluß Friedrich Wilhelms I. entwickelten. Diese Würdigung trifft auf den »Berliner Barock« deshalb nicht zu, weil Friedrich Wilhelm I. die Wirkung seines größeren Vaters und dessen bedeutenden Künstlerkreises nicht ganz zu vernichten vermochte. Von den Architekten, die für den »Soldatenkönig« bauten, war Philip Gerlach am meisten beschäftigt. Er war bei der Vertreibung Schlüters und Eosanders schon 34 Jahre alt und hatte seine Bildung ganz unter diesen und den anderen Künstlern Friedrichs I., wie Broebes und de Bodt, erworben. Manche seiner Bauten, wie das Haus Splitgerber, Gertraudenstraße 16, mit seinem mageren Mittelresalit und seinen schreinermäßigen Konsolen wirken allerdings ganz im Sinne Friedrich Wilhelms I. etwas plump und langweilig. Der beste Baumeister war damals Grael, der deshalb auch nur ganz kurz in Berlin wirken durfte und vom König schmählich verjagt wurde. Später nannte der große Baumeister Schinkel allerdings sogar Graels Palast Kamecke (am Pariser Platz, an Stelle des späteren Hotels Adlon) »dürftig und verständnislos«, obgleich diese Arbeit Graels vielleicht der beste der damals gebauten Paläste gewesen ist. Aber Gerlach und der begabtere Grael haben der Stadt Berlin auch die Türme der Parochialkirche und der Sophienkirche geschenkt, die sich als einzige der vielen leichtfertigen Turmversuche des »Soldatenkönigs« standfest erwiesen und die einen sehr achtbaren Nachklang der vorangehenden Schöpferleistungen in Italien, England, Holland, Frankreich und der Schlüterschen Entwürfe für den Münzturm darstellen.

Gelegentlich der eifrigen Turmbauten des »Soldatenkönigs« trat häßlich zutage, wie sehr er nicht nur künstlerisch, sondern auch menschlich tiefer stand als sein Vater. Friedrich Wilhelm I. hat die Zahl der Berliner Kirchen mehr als verdoppelt. Er hatte das Bedürfnis nach the biggest in the world, das später den amerikanischen Kleinstädtern viel Spott einbrachte, und glaubte, hohe Gebäude würden den Berliner Fremdenverkehr und damit die Einkünfte aus den Berliner Verbrauchssteuern vermehren. Er befahl deshalb am 10. November 1730, »daß der Petriturm so hoch und womöglich noch höher als der Münsterturm zu Straßburg gebaut werden soll; und will ich die dadurch sich vergrößernde Kosten auch bezahlen«. Der Architekt des Turmes, Grael, wurde nach Straßburg geschickt, wohin er jedoch nur zu achttägigem Aufenthalt, aber mit der langsamen » ordinären Post« reisen durfte. Nach Berlin zurückgekehrt, fand er beim Fundamentieren des geplanten Riesenturms Grundwasserschwierigkeiten. Er baute deswegen seinen Turm langsam und vorsichtig; das Mauerwerk sollte vor weiterer Belastung fest werden. Der ungeduldige König war niederträchtig genug, dem gewissenhaften Baumeister deshalb die Bauleitung zu entziehen und sie seinem Nebenbuhler Gerlach zu übertragen. Gerlach baute so schnell, wie der König es befahl, und der Bau wurde bis zum zweiten Stockwerk gefördert, bevor er einstürzte. Wie seinerzeit bei Schlüter wurde ein Untersuchungsausschuß eingesetzt, der den Architekten Grael jedoch nicht wie vormals den unglücklichen Schlüter für schuldig, sondern für unschuldig erklärte. Trotzdem ließ der König Grael ins Gefängnis setzen. Die Fürsprache mächtiger Gönner befreite den unglücklichen Künstler zwar wieder, er mußte aber das Land innerhalb 24 Stunden verlassen. Der wahrscheinlich schuldige Gerlach verblieb in der königlichen Gnade. Noch mehrere andere Bauten, die er auf den Wunsch des unverständigen Königs ungebührlich schnell ausführte, haben sich als untauglich erwiesen. So mußte seine 1722 errichtete Potsdamer Garnisonkirche 1730 wegen Baufälligkeit wieder abgebrochen werden. Später ging es in Berlin dem oberen Teil seines 1731 vollendeten Turmes der Jerusalemer Kirche ebenso.

Berlin verdankt dem »Soldatenkönig« die Planung seiner schönsten Plätze, des Pariser Platzes (Karreemarkt), des Wilhelmplatzes, Leipziger Platzes (»Achteckmarkt«) und des Belle-Alliance-Platzes (»Rondellmarkt«). Die vorhin gegebene Schilderung des Ausbaues der Friedrichstadt zeigte, daß der König seinen Bebauungsplan ohne Berücksichtigung der Geländeschwierigkeiten vom Reißbrett herunter liniiert hatte, wie das zahllose amerikanische Städte mit ihren unerbittlich geraden Straßen gemacht und dafür den gebührenden Spott eingeheimst haben. Aber nur wenige amerikanische Städte haben an die Enden ihrer Hauptstraßen Plätze gelegt, wie der »Soldatenkönig« es tat. Er hatte dabei die damals noch ziemlich neuen Pariser Vorbilder vor Augen: beim viereckigen Pariser Platz Berlins den Platz des Vosges, bei seinem Rondellmarkt den Platz des Victoires und für seinen Achteckmarkt den Vendôme-Platz. Aber seine Nachahmungen sind geistlos und beweisen, daß er bei einem Platz nur seine Ausdehnung, seine Eignung zum Soldatenexerzieren und zum Abhalten von Märkten, nicht aber die künstlerischen Möglichkeiten und Erfordernisse begriff. Die französischen Vorbilder sind höchste Leistungen der Stadtbaukunst. Die Wände dieser Plätze wurden einheitlich gestaltet und ihre Verhältnisse auf das feinste so abgewogen, daß die Platzwände den optisch vorteilhaftesten Rahmen für ein Königsdenkmal lieferten. Erheiternd wirkt der Vergleich zwischen dem Verhalten des französischen und des preußischen Königs gegenüber ihren Denkmälern. Ludwig XIV. hatte sich schon vor dem Bau der Victoires- und Vendôme-Plätze in arbeitsreiche Einsamkeit zurückgezogen; er gab seine Zeit seinen Ministern und hervorragenden Geistern wie Racine und Boileau, aber nur sehr ungern für Feierlichkeiten wie die Aufstellung der Denkmäler, die ihm von den Parisern aufgedrängt wurden. Dem Soldatenkönig drängten zwar die Berliner kein Denkmal auf, doch freute er sich um so mehr über die Kösliner, die ihn als römischen Caesar mit Rüstung, Kranz und Stab auf ihren Markt stellten. Die Vorbereitungen auf den Besuch des Königs und die Einweihung seines höchst barocken Denkmals wirken wie eine Travestie der früheren Ereignisse auf dem Pariser Vendôme-Platz.

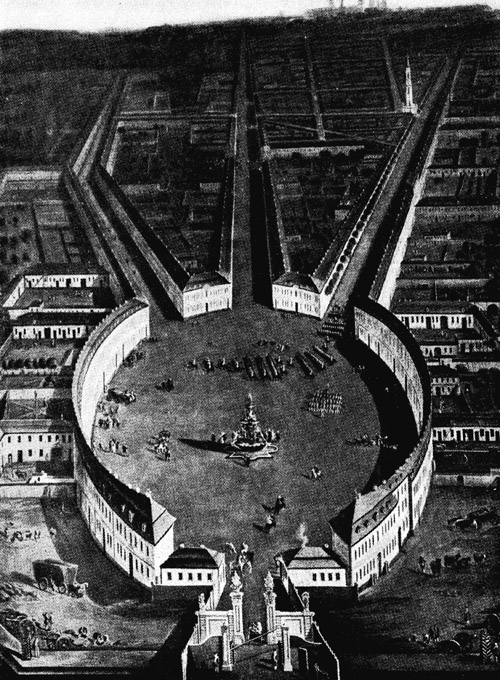

Die großen Berliner Plätze blieben geometrische Löcher im Stadtplan. Sie konnten keine künstlerische Bedeutung gewinnen, weil ihre Umbauung dem Zufall überlassen blieb. Für den Belle-Alliance-Platz ist aus der Zeit des »Soldatenkönigs« ein Entwurf vorhanden, der die einheitliche Bebauung vorsieht, ohne die solche geometrische Platzanlagen wenig Sinn haben (Seite 103). Vielleicht hat Gerlach diesen Entwurf gemacht, doch ist er unbeachtet geblieben. Der damals unfruchtbare Entwurf verdient, noch heute ausgeführt zu werden oder wenigstens unsere, neuere Forderungen erfüllenden Platzumbauungen zu beeinflussen. Der fruchtbare Wettbewerb, den Stadtbaurat Martin Wagner für den Alexanderplatz ausschrieb, war in verwandtem Geist gehalten. Eine ähnliche Lösung für den schwierigen Potsdamer Platz wird täglich dringender. Allerlei Vorschläge sind verschiedentlich gemacht worden (Seite 182).

Belle-Alliance-Platz. Nicht ausgeführter Entwurf für einheitliche Gestaltung des Belle-Alliance-Platzes (Rondell-Marktes) mit Wilhelm-, Friedrich- und Lindenstraße (rechts hinten Jerusalemer Kirche). Nach einem Ölbild aus dem 18. Jahrhundert im Märkischen Museum

Einen stadtbaukünstlerischen Erfolg erzielte Friedrich Wilhelm I. mit der Gegenüberstellung von zwei wenigstens einigermaßen gleichwertigen Baumassen an den beiden Ecken von Unter den Linden und Pariser Platz. Das Schicksal dieser beiden Ecken zeigt, wie gering die Wilhelminische Zeit und ihre Erben das künstlerische Vermächtnis des Soldatenkönigs bewertete. An der einen der beiden Ecken stand der bereits erwähnte Palast Kamecke, den Schinkel in den Palast Redern umbaute und der trotz allem, was gegen seine etwas romantische neue Form eingewendet werden konnte, den besten Berlinern liebgeworden ist. Über das Schicksal dieses umstrittenen Palastes erzählte Max Liebermann folgende Geschichte, die zeigt, daß der letzte Hohenzoller noch weniger künstlerisches Verständnis besaß als der »Soldatenkönig«. Nachdem 1906 der Palast Redern durch das Hotel Adlon verdrängt worden war, fragte Max Liebermann den damaligen Reichskanzler Bülow, warum er die Zerstörung des alten Palastes zugunsten eines Hotels zugelassen habe, nachdem doch so gut wie abgemacht gewesen war, daß der Kaiser dem fideikommissarisch gebundenen Besitzer den Verkauf des Palastes nur zwecks Erhaltung und für die Behausung der Akademie der Künste genehmigen würde; sie war damals aus dem alten Marstall vertrieben worden und sollte in das Palais Redern übersiedeln. Fürst Bülow bedauerte, daß der schöne Palast Redern nun plötzlich abgerissen wurde, und klagte sich reumütig an, es sei seine (Bülows) eigene Schuld. Aber was sollte er tun? Kurz vor dem Verkauf des Palais Redern an die Königliche Akademie verlor der Besitzer des Palais Redern in einer Nacht an Eduard von England so viele Millionen im Spiel, daß der vereinbarte Verkaufspreis für den Schinkelschen Palast nicht mehr genügte, um den Verlust zu decken. Der noble Besitzer mußte deshalb einen höher bietenden Käufer suchen und fand ihn in der Hotel-Aktien-Gesellschaft, die eine höhere Summe zu zahlen bereit war, wenn ihr gestattet würde, Schinkels Werk abzureißen und dafür einen höheren Neubau zu errichten. Und es wurde gestattet, auf Empfehlung Bülows. Er konnte seinem notleidenden Standesgenossen den Liebesdienst nicht abschlagen. Dieser vornehmen Brüderschaft mußten Schinkel und die Berliner Stadtbaukunst geopfert werden. Bülow besaß zwar nicht das Rückgrat, um das Opfer zu verhindern; doch ermöglichte ihm seine gerühmte geistige Überlegenheit über seine Standesgenossen, das Opfer wenigstens zu bedauern.

Gegenüber dem früheren Palast Redern steht heute die »Länderbank«. Die Massengruppierung ihres Baues paßt sich glücklicherweise, wenigstens einigermaßen, an das gegenüberstehende Hotel Adlon an; doch trägt sie allerlei Verzierungen in byzantinischem Stil, die lächerlich sind.

Noch mehr als auf dem Pariser Platz fehlt auf dem Leipziger und Belle-Alliance-Platz die architektonische Einheit, die bei derartig symmetrischen Plätzen erforderlich ist. Der Wilhelmplatz hat durch den Durchbruch der Voßstraße und durch allerlei Park- und Untergrundbahnanlagen gelitten. Der »Soldatenkönig« hatte kein Glück mit seinen stadtbaukünstlerischen Schöpfungen.

Noch mehr als in diesem Feld der Stadtbaukunst hat der »Soldatenkönig« auf einem anderen städtebaulichen Gebiet seine Nachfolger des 19. Jahrhunderts übertroffen. Man hat ihm mit Recht oft den Vorwurf gemacht, daß er beim Abräumen der unnützen Berliner Befestigungen ganz planlos vorging und nicht dem guten Vorbild folgte, das Paris schon 50 Jahre vorher mit seinen baumbepflanzten Spazierwegen, den Boulevards, auf dem Festungsgelände gegeben hatte. Statt dessen ließen er und sein Sohn an vielen Stellen des freiwerdenden Berliner Festungsgeländes ein planloses Straßengewirr entstehen, dessen Bereinigung im 19. Jahrhundert große Kosten verursachte. Ein schwerer Vorwurf jedoch trifft seine Nachfolger im 19. Jahrhundert; sie nutzten die damals noch verbliebenen Stadtgräben nicht entfernt so großzügig aus, wie es sogar zu ihrer Zeit noch möglich gewesen wäre und von Einsichtigen (z. B. August Orth) auch gefordert wurde, sondern verwendeten sie nur für die Unterbringung der Stadtbahn (Seite 22/23).

Während des Abräumens der Festungswerke umspannte der »Soldatenkönig« Berlin einschließlich seiner kühnen Erweiterung der Friedrichstadt mit einer »Linie« von Mauern und Palisadenzäunen, um damit die Fahnenflucht einzudämmen, die er und sein Nachfolger zur dauernden und sich fast täglich wiederholenden Erscheinung im preußischen Heer machten. Gleichzeitig diente diese Mauer dem unsozialen Steuersystem der Akzise, auf das diese beiden Könige sich zum Schaden Berlins und des kleinen Mannes stützten. Die neue Mauer folgte der heutigen Stresemann-(Königgrätzer-)Straße und reichte vom Halleschen über das Kottbusser und Schlesische Tor bis zur Spree (vgl. Seite 95). Auf der rechten Seite der Spree schloß sich ein Palisadenzaun (die Linie) an, im Zug der heutigen Linien-, Gollnow- und Weber-(Palisaden-)Straße. Diese königliche Hürde für preußische Fahnenflüchtige und Schmuggler hat noch heute ihre Bedeutung für Berlin nicht verloren. Hinter dieser weiträumigen Umzäunung des städtebaulichen Programms von 1732 durfte sich nämlich noch mehr als hundert Jahre später die Engstirnigkeit der Berliner Geheimräte verschanzen, die den Nord-Süd-Eisenbahnen den wünschenswerten Zutritt zum Zentrum der Stadt verwehrten. Die Mauer des ehrgeizigsten unter den hohenzollerischen Stadterweiterern wurde die Barrikade seiner blindesten Nachfolger. Außerhalb der Mauer des »Soldatenkönigs«, vor den alten Stadttoren, liegen noch heute als getrennte Fremdkörper die nördlichen und südlichen Bahnhöfe (Stettiner, Lehrter, Anhalter, Potsdamer). Ihre Verbindung durch nord-südliche Schienenstränge ist als eine dringende Notwendigkeit des Berliner Städtebaues erkannt, seitdem die von Ost nach West durch die Innenstadt laufende Stadtbahn (die geistige Schöpfung des genialen Außenseiters August Orth) die Überlegenheit einer derartigen Querverbindung erwies (Seite 227).

Da übrigens die älteste Altstadt in Berlin nicht wie in Wien gepflegt und entwickelt, sondern von den städtebaulichen Behörden vernachlässigt worden ist, hat sich das Zentrum der Stadt nach Westen, hinaus aus der Umfassungsmauer Friedrich Wilhelms I., verschoben in der Richtung des Leipziger Platzes. Der angrenzende Potsdamer Bahnhof ist trotz seiner Lage außerhalb der großen Stadterweiterung des »Soldatenkönigs« schon zum Berliner Zentrum geworden, das bald endgültig noch weiter nach Westen wandern wird, wenn nicht der schläfrige » City-Ausschuß«, der dagegen ankämpft, sich noch zu einer rettenden Tat für die Neugestaltung der vernachlässigten Altstadt zusammenrafft, statt nur nach noch dichterer Bebauung der schon zu dicht bebauten Altstadt zu streben (Seite 218).

Die schwerste Sünde, die der »größte innere König Preußens« als Berliner Oberbürgermeister auf sich geladen hat, war seine endgültige Vernichtung von allem, was etwa noch Hoffnung auf das Wiedererwachen einer bürgerlichen Verwaltung Berlins gab. Schon von allen seinen Vorgängern war die Berliner Selbstverwaltung mit Füßen getreten worden. Unter dem »Soldatenkönig« hörte Berlin eigentlich auf, eine Stadt zu sein. »Danach bildete die Stadtgemeinde, wenn man von einer solchen überhaupt noch sprechen darf, keine kommunale Körperschaft mehr, selbst keine Genossenschaft der im Stadtgebiet angesessenen Bevölkerung; die Stadt war nur ein Verwaltungsbezirk, der durch ein staatliches Steuersystem, die Akzise, abgegrenzt wurde.« So schrieb in seiner genauen Studie jener Zeit P. Clauswitz, der als Archivar der Stadt Berlin und auf Grund eingehender Studien nur maßvoll in die Bewunderung Friedrich Wilhelms I. einstimmte, die bei dem Universitätsprofessoren des Kgl. Preußischen Staatsdienstes zur Regel wurde.

Durch die Günstlingswirtschaft und Bestechlichkeit, mit der Friedrich Wilhelm I. nach Angabe seines Sohnes die Lehrstühle der preußischen Universitäten entehrte, verdarb dieser launische und unpraktische König auch seine Verwaltung Berlins. »Er stand den Verhältnissen zu fern, um die rechten Arbeitskräfte auszuwählen, und er konnte das Magistratskollegium nicht von Leuten frei halten, die bei ihrer Amtstätigkeit den persönlichen Vorteil im Auge hatten. Gerade durch königliche Ernennung fand bis 1740 eine Reihe wenig geeigneter Personen den Weg in die Ratsämter. Zu vielen Mißgriffen trug die Vorschrift bei, daß der in die Stelle einrückende Beamte eine Geldsumme an die Rekrutenkasse zahlen mußte. Häufig genug wurde die Stelle dem zugeschlagen, der das meiste für diese Kasse versprach, ohne Rücksicht darauf, ob er ein geeigneter Bewerber wäre« (P. Clauswitz).

Friedrich Wilhelm I. machte den Ämterkauf in seiner übelsten Form der Ämterversteigerung zur Regel. Ihm lag mehr daran, Geld für seine närrischen Käufe von »langen Kerlen« aufzutreiben, als Berlin ordentlich verwaltet zu sehen. Ein Amt in der Berliner Verwaltung, das jährlich 350 Taler einbrachte, konnte auch der Unberufene kaufen, wenn er 1600 Taler an die Rekrutenkasse zahlte; eine Gehaltserhöhung von 200 Talern jährlich war gegen einmalige Zahlung von 500 Talern käuflich. »Der Magistrat gebrauchte nach seiner Umgestaltung von 1709 in Geschäften erfahrene Beamte. Anstatt dessen wies man ihm weit öfter, als es unter Friedrich I. vorgekommen war, Personen zu, bei denen von Geschäftserfahrung kaum die Rede sein konnte, z. B. einen Hofkonditor oder einen Organisten« (P. Clauswitz).

Infolge der königlichen Mißwirtschaft fehlte in Berlin, was bei jeder Verwaltung und bei jeder Erziehung zu bürgerlicher Verantwortlichkeit die Grundlage bilden muß: die ordnungsgemäße Bereitstellung der erforderlichen Geldmittel. »Kein Amt, keine Behörde stellte Voranschläge darüber auf, was die einzelnen städtischen Verwaltungszweige brauchten, welche Mittel zur Deckung bestimmt seien, mit einem Wort, es gab keinen Haushaltsplan für die Stadt. Darunter litten alle Wohlfahrtseinrichtungen, der Zustand der Straßen, das Armenwesen, die Schulen, die Kirchen« (P. Clauswitz). Dieselbe finanzielle Lotterwirtschaft herrschte später unter Friedrich dem »Großen«, der noch zerfahrenere Vorstellungen vom Finanzwesen hatte als sein Vater und der die königlichen und städtischen Kassen ebenso durcheinanderwarf. Der Vater glaubte seiner Mißwirtschaft durch die Einsetzung von zwei Untersuchungsausschüssen steuern zu können. Aber sie tagten von 1723 bis 1730, ohne auf dem ihnen zugewiesenen Gebiet des Finanzwesens etwas zu erreichen. Sie forderten die Aufstellung von jährlichen Voranschlägen, aber es wurde auch nachher ohne Voranschläge weiter gewirtschaftet. Gerade die aktiven Staatsbeamten, die sich nebenbei Ämter im Berliner Magistrat als Futterkrippen gekauft hatten, legten den königlichen Untersuchungsausschüssen Hindernisse in den Weg.

Diese siebenjährige Verschleppung hatte immerhin den überraschenden Erfolg, dem König zum ersten Male gegen Ende seiner Regierung einen Einblick in die Mängel der Berliner Polizeiverfassung zu verschaffen. Fünf Jahre vor seinem Tode ließ er deshalb das Polizeipersonal des Berliner Magistrats ergänzen und befahl, daß sich sogar seine Soldaten und die französischen Privilegierten den städtischen Beamten fügen sollten. Aber auch dieser Befehl wurde nicht ausgeführt. Die Streitigkeiten über die Rechtsbefugnisse des Magistrats, der Militärbehörden und der französischen Privilegierten zogen sich noch durch die Regierung Friedrichs II. bis ans Ende des Jahrhunderts.

Die einzige Verwaltungsreform, die dem »Soldatenkönig« in Berlin geglückt ist, war seine Regelung des »Servis-Wesens«, welche die Kosten der Berliner Einquartierung etwas gerechter verteilte. Doch wurde auch dieses scheinbare Streben nach Gerechtigkeit wertlos infolge der willkürlichen Kabinettsjustiz des Königs, der seinen Offizieren und gemeinen Soldaten, gleichsam als Entschädigung für die Sklaverei, in die sie gefallen waren, jede denkbare Vergewaltigung der Berliner Bürger gestattete. Berliner Richter, die einmal gewagt hatten, Ausschreitungen von Soldaten pflichtgemäß zu bestrafen, hat der »Soldatenkönig« eigenhändig und ausdauernd durchgeprügelt. Daß die königliche Regelung der Soldateneinquartierung (1720) durch Bevorzugungen durchbrochen wurde, beweist sein Befehl aus dem Jahre 1737, daß alle Bürger ohne Unterschied Soldaten in ihre Häuser aufnehmen mußten, und zwar in Zimmer, deren Fenster auf die Straße gingen. Der Befehl wurde später so abgeändert, daß er nur noch für die Juden galt, von denen viele ihre Häuser gegen Baracken eintauschen mußten.

Eine eigenartige Berliner Schöpfung des »Soldatenkönigs« waren seine »Galgenhäuser«. Seine unverhältnismäßig grausame Gerichtspflege hatte zur Folge, daß Berlin nie unsicherer gewesen ist als unter seiner Regierung. Nicht nur wurde es ein häufiges Berliner Schauspiel, daß Räuber gerädert und mit glühenden Zangen gezwickt und Kindsmörderinnen in Säcke genäht und ertränkt wurden, sondern auch Diebe kleinster Werte wurden öffentlich gehängt. Hausbediente, die im Haus ihres Brotgebers gestohlen hatten, mußten vor diesem Haus gehängt werden und einen Tag lang hängen bleiben. Die so ausgezeichneten Häuser hießen Galgenhäuser. Da die Hausbesitzer diese königliche Auszeichnung mehr fürchteten als den Verlust kleiner Werte, lernten die Hausbedienten unter dem »Soldatenkönig« ungehemmter zu stehlen als zuvor.

Friedrich Wilhelm I. erwarb sich Verdienste um den Berliner Schnellverkehr. Wenn er auch seinen Architekten mit der » ordinären Post« nach Straßburg reisen ließ, so hat er doch wenigstens für seine geliebten Austern eine Extra-Küchen-Post eingerichtet, welche die Entfernung Hamburg-Berlin in drei Tagen zurücklegte. Das war bei den damaligen Straßenverhältnissen eine königliche Leistung. Als besonderes Verdienst seines Vaters rühmt Friedrich II. die Einführung des Fiakers in Berlin. Der »Soldatenkönig« ließ ein Jahr vor seinem Tode zwölf Fiaker bauen und in Betrieb setzen.

Die Sklaverei, in die Friedrich Wilhelm I. sein Land herabgewürdigt hat, war ihm schließlich selber zuwider. 1738 wollte er sich in das republikanische Holland zurückziehen, um dort als »freier Bürger« zu leben. Er nannte sich gern einen »guten Republikaner«. Oft hat er beliebige Fußgänger zum Mittagessen ins Schloß geladen. Dem Berliner Bürger, der sich von dem bis ins Innere aller Häuser dringenden Spionagesystem des Königs umgeben wußte, konnte nichts Peinlicheres zustoßen. Denn mit einer Tracht Prügel entlassen zu werden, war die mindeste der damit verbundenen Gefahren. Stets drohte Zwangsarbeit im nahen Spandau. Auf derartige königliche Überfälle mit allen Waffen der Scheinheiligkeit, Biederkeit und des manchmal rettenden Witzes vorbereitet zu sein, galt als Selbsterhaltungspflicht jedes, der die Berliner Straßen benutzen mußte. Selbst den Berliner Schulkindern wird nachgesagt, daß sie sich mit den passenden Lügen auf die zudringlichen Fragen des unvermutet auftauchenden Königs vorbereiten mußten. Nie hat sich ein Mächtiger roher gegen seine Gäste benommen. Als Opfer waren ihm am liebsten Gelehrte, die zu verachten er den preußischen Adel lehrte. Er befahl sie zu seinen Saufgelagen und peinigte sie zum Beweis seines berühmten »derben Humors« bis aufs Blut. Mehrere von ihnen, denen die Flucht nicht gelang, endeten in geistiger Umnachtung oder in der Geistesverfassung des königlichen Hofes.

Auf den Grabstein des berühmtesten Oberbürgermeisters von Berlin passen die Worte, die er selbst auf den Sarg eines seiner Opfer schrieb; es war Gundling, ursprünglich Lehrer von höchster Begabung an der vernachlässigten Ritter-Akademie. Er wurde vom König zum Oberzeremonienmeister, zum Freiherrn, zum Königlichen Kammerherrn und Hofnarren gemacht und unter unbeschreiblichen Mißhandlungen der menschlichen Würde entkleidet. Der König ließ ihn in einem Faß begraben, auf das er schrieb:

Hier liegt in seiner Haut,

Halb Schwein, halb Mensch, ein Wunderding.