|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Die Kirchenversammlung zu Konstanz (1414 bis 1418) bleibt berühmt: sie ließ den Reformator Johann Hus verbrennen, dessen Rächer bald darauf das Kurfürstentum Brandenburg verwüsteten, und sie feierte die Belehnung eines hohenzollerischen Burggrafen von Nürnberg mit dem Kurfürstentum Brandenburg, das er nicht gegen die Hussiten zu schützen vermochte.

Dem Aufschwung Berlins machten die Hohenzollern ein Ende, und mehr sogar als der frühere Aufschwung ist der folgende Niedergang Berlins auch heute noch von Bedeutung. Denn was ursprünglich nur ein Landstädtchen wie hundert andere zu sein schien, war dazu berufen, den Kampf um die bürgerliche Kultur zu führen, in dem Berlins Niederlage das Verderben Deutschlands bedeutete. An immer neuen Beispielen wird sich zeigen, wie scheinbar geringe Veränderungen in der Geschichte des alten Berlin die ersten Ursachen von Mißständen geworden sind, gegen die wir noch heute vergebens kämpfen.

Anfangs bändigte der erste Hohenzoller im Dienst des deutschen Kaisers und im Bund mit Berlin den Raubadel, der gegen Berlin kämpfte. Dann aber benutzte der neue Kurfürst die so gewonnene Macht, um sich im Bund mit dem Adel gegen den Kaiser zu wenden und Berlin zu unterdrücken. Schon 1426 begann die hohenzollerische Politik, dem Adel das Recht zur Bewilligung von Steuern zu sichern, die nicht vom Adel, sondern von den Städten und von den Bauern bezahlt werden müssen. Dieses Recht blieb dann in mehr oder weniger verschleierter Form beinahe ein halbes Jahrtausend, also bis 1918, in Geltung.

Als sich die brandenburgischen Städte gegen den ersten Hohenzollern zu empören begannen, überließ er sein Kurfürstentum den Einfällen der Hussiten und den inneren Kämpfen, die seine Anwesenheit verschärft hatte. Sein Sohn Johann, der während der vierzehnjährigen Abwesenheit des Vaters die Mark vergebens vor den Hussiten zu schützen suchte, machte sich jedoch einen Namen auf einem anderen Gebiet, das für die spätere Geschichte Berlins und der Hohenzollern bedeutsam wurde. Er erwarb sich den Beinamen »der Alchimist«, weil er ähnlich (aber in einem schicklicheren Zeitalter) wie seine berühmteren Nachfolger Joachim II., Johann Georg, der »Große« Kurfürst, Friedrich I., Fridrich Wilhelm I. und Friedrich »der Große« viel Zeit und Geld für die Kunst Gold zu machen verausgabte. Es ist zu bedauern, daß die zahlreichen Goldmacherwerkstätten, die von so vielen Hohenzollern erbaut und betrieben wurden, nicht mit ihren Ausstattungen und Werkzeugen erhalten worden sind. Sie würden heute als historische Kuriositäten noch mehr als die Folterkammern im Märkischen Museum zu den unterhaltsamsten oder volkstümlichsten Sehenswürdigkeiten der Hauptstadt gehören.

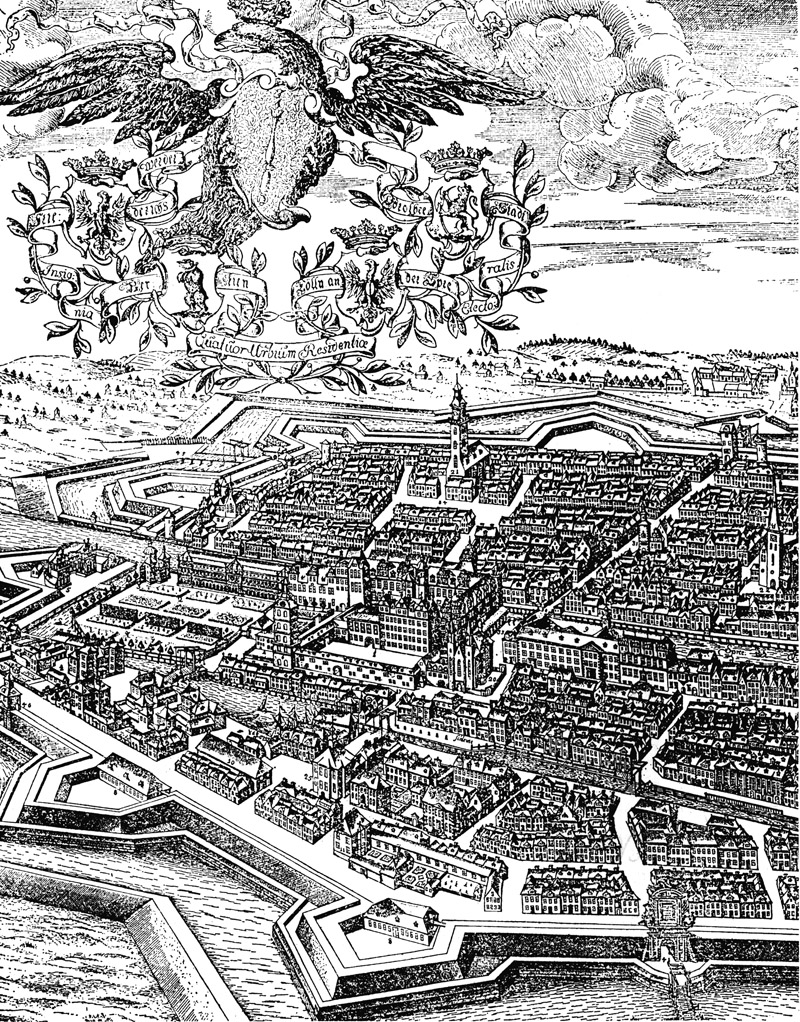

Verkleinerter Ausschnitt aus dem Bild Berlins, gezeichnet 1688 von J. B. Schultz (vgl. S. 37)

Der Bruder dieses ersten hohenzollerischen Goldmachers, der Kurfürst Friedrich II., hatte, so hieß es, »eiserne Zähne«, die bald und besonders der Stadt Berlin unheilbare Wunden schlugen. Geschickt machte er sich die Eifersucht zwischen den Zünften und den Patriziern Berlins und die Eifersucht zwischen Berlin und den kleineren Städten zunutze. Aber nachdem er mit Hilfe der Zünfte Herr Berlins geworden war und die aristokratische Patrizierverfassung gestürzt hatte, maßte er sich für die Zukunft das Recht an, die Häupter der städtischen Selbstverwaltung zu bestätigen, das Recht also, in dessen Ausübung noch Wilhelm II. den fleißigen und harmlosen, aber liberaler Gesinnung verdächtigen Berliner Bürgermeister Kirschner von 1892 bis 1899 auf Bestätigung warten ließ.

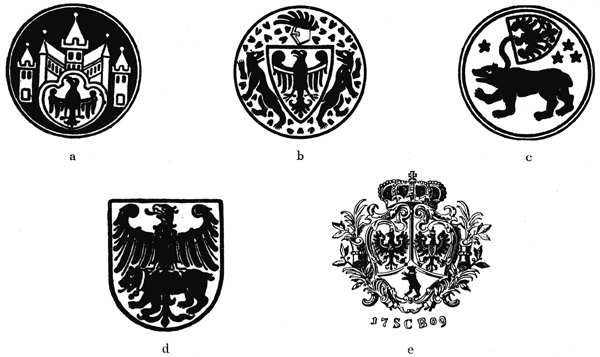

Friedrich Eisenzahn war in Norddeutschland, ebenso wie sein Bruder Albrecht in Süddeutschland, Führer der Fürsten in ihren Kämpfen gegen die deutschen Städte. Im Jahre 1448 nahm er den Städten Berlin und Cölln alle Hoheitsrechte, nicht nur die Gerichtspflege, sondern auch die für ihr Leben wichtigen Stapel- und Niederlagsrechte. Gleichzeitig nahm er den meisten Berliner Bürgern ihren Landbesitz. Auf kurfürstlichen Befehl zeigte das Wappen Berlins künftig statt des aufrechten Bären einen an die Kette gelegten und von den Fängen des brandenburgischen Adlers überwältigten Bären (vgl. die Bilder). Dieser Friedrich II. nahm der Stadt auch die Verfügung über den städtischen Grund und Boden, die Straßen und Plätze der Stadt und schuf damit eine der wichtigsten Ursachen für die schlechte Entwicklung des späteren Berliner Städtebaues. Erst 1875 wurde der Stadt Berlin das Eigentum der Straßen und die Straßenbaupolizei durch einen feierlichen Staatsakt wieder zurückgegeben, nachdem der preußische Staat seine willkürlich angemaßten Pflichten als Bauherr städtischer Straßen namentlich in den vorangehenden 135 Jahren gröblich vernachlässigt oder zu seinem kurzsichtigen Vorteil mißverstanden und Schäden verursacht hatte, die sich bis heute als unheilbar erweisen. Auf der nördlichen Hälfte der Cöllner Insel erbaute sich Kurfürst Friedrich II. eine Zwingburg, von der noch heute ein schmaler hoher Bau und ein Turm mit grünlichem spitzem Dach zu sehen sind. Dieses Schloß baute er aber nicht zur Verteidigung Berlins, sondern zur dauernden Bewachung der unterworfenen Stadt. Das Schloß lag »ringsum durch Wasser und freie Plätze von beiden Städten geschieden und doch nahe genug, um sie bis in ihre letzten Enden nötigenfalls mit Geschoß zu bewerfen, nach Norden und Westen die allezeit sichere Verbindung nach außen: ein Zwing-Berlin« (Holtze). Vier Jahre nach der Grundsteinlegung versuchten die Berliner zum letzten Male die Vollendung dieser Bastille durch einen allgemeinen Aufruhr gewaltsam zu verhindern. Doch blieben sie nur kurze Zeit Herr ihrer Stadt. Friedrich II. ließ sie durch ein Gericht des Adels und der eifersüchtigen Kleinstädte verurteilen. Der Führer der Berliner Patrizier wurde verbannt oder ermordet. Von den übrigen Patriziern ließ sich der Fürst schwere Bußen zahlen. Bald nachher aber zog er sie zum Bund gegen die noch schwierigen Zünfte in die Verwaltung oder machte sie durch Einladungen zum Hof ihre verlorene politische Macht vergessen. Hier ist ein wichtiger Anfang der brandenburgischen Lakaienhaftigkeit, die noch den Freiherrn vom Stein ärgerte und die Bismarck bereits als ein deutsches Nationallaster empfand.

Berlins Wappen

Das Wappen a stammt aus dem 13. Jahrhundert, b ist das meistgebrauchte unter den ältesten Wappen der Stadt: der Reichsadler, beschützt von den Berliner Bären. Das Wappen c aus dem 14. Jahrhundert ist an die Unterwerfungs-Urkunde von 1448 angeheftet, mit der die Hohenzollern der Stadt Berlin den Verlust der Freiheit bescheinigten. Dieses Wappen, auf dem der Berliner Bär den Adler an einem Strick mit sich zieht oder von ihm gezogen werden soll, ist schon vor der Unterwerfung Berlins verwendet worden. Das Siegel mit dem Adler auf dem Rücken des Bären (d) vom 15. Jahrhundert wurde bis 1709 als großberlinisches Ratssiegel gebraucht. Nach der Vereinigung der vier Residenzstädte durch den ersten König wurde im neuen Wappen der Einheitsgemeinde dem Bären zwar wieder seine aufrechte Haltung zurückgegeben, doch verwandelte er sich dabei in ein machtloses Hündchen, das unter der Last von zwei übergroßen Adlern, dem brandenburgischen und dem preußischen, erdrückt wurde. Dieses Wappen ist als e abgebildet. Der Reichsadler des alten Wappens war verschwunden. Hoffentlich kehrt Berlin, nachdem die Schäden der kleinen Einzelstaaterei erkannt sind und Berlin allmählich zur Hauptstadt des Reiches wird, zu seinem alten Wappen zurück, das den Reichsadler im Schutze gutgewachsener hauptstädtischer Bären zeigt.

Übrigens spielte der Name des Erbauers der Berliner Zwingburg, Friedrich II., nicht nur in der Berliner, sondern auch in der Wiener Geschichte eine verhängnisvolle Rolle. In Wien stürzte ein Friedrich II., der letzte Babenberger, die Stadt in verderblichen Zwist mit dem großen Hohenstaufenkaiser Friedrich II. In Berlin hat später ein Friedrich II. als »großer König« auf das schädlichste in die Baugeschichte der Stadt eingegriffen, der sein Vorfahr, Kurfürst Friedrich II. »mit den eisernen Zähnen«, Wohlstand und Selbständigkeit nahm.

Den naturgemäßen Zusammenschluß der beiden Städte Berlin und Cölln, der schon seit 140 Jahren (seit 1307) rechtskräftig war, beseitigte dieser erste Friedrich II. wieder (1448), als der letzte Hauch bürgerlicher Selbstverwaltung ertötet war, durften die Berliner Städte sich wieder zusammenschließen. Doch lebte die alte Großstadtfurcht der Hohenzollern nach den Revolutionen von 1789 und 1848 wieder auf und verhinderte bis zur Revolution von 1918 den notwendigen Zusammenschluß Groß-Berlins, dessen Zerrissenheit schweren städtebaulichen Schaden gebracht hat.

Nach 1448 waren nicht mehr die Rathäuser der Bürger, sondern das Schloß des landfremden Zwingherrn Sitz der Regierung und des öffentlichen Lebens. Bürgerstolz, Ansehen und Verantwortung des Magistrats schwanden. In gesellschaftlichen und bürgerlichen Rechten wurden dem Magistrat die Hofleute, die fürstlichen Beamten und die Adligen übergeordnet. Sie waren von Steuern frei. Ihnen nachzueifern blieb künftig das Hauptziel der unterworfenen Bürgerschaft und ihrer machtlosen Magistrate und ihrer Flucht vor ungerechten und auch vor notwendigen Steuern und vor Pflichten, mit denen keine Rechte verbunden waren. Die bürgerliche Widerstandskraft war bald so gelähmt, daß die Nachfolger Friedrich Eisenzahns seine Zwingburg verfallen lassen und durch einen unbefestigten Prachtbau ersetzen konnten.

1469 wagte Berlin noch einmal in Lübeck an einem Hansetag der meerbeherrschenden deutschen Städte teilzunehmen. Es sollte das letztemal sein. Im folgenden Jahr rafften sich zwar alle märkischen Städte zu einem gemeinsamen Kampfe gegen das Hohenzollernjoch auf. Fast ein halbes Jahrhundert wurde erfolglos gekämpft. Schließlich waren es die Adligen, die den Fürsten und die Städte zu einem Frieden zwangen: er unterwarf die Städte dem Kurfürsten, wofür der Fürst dem Adel die Bauern zu unbeschränkter Ausbeutung überließ. 1518 wurde Berlin unter die »abgedankten Städte« gerechnet.

Während Wien nach 1288 seine alten Rechte als freie deutsche Reichsstadt ohne Schädigung seiner Wirtschaft und Kultur an die Habsburger abgetreten hatte, folgten dem Verlust der Unabhängigkeit Berlins 200 Jahre wirtschaftlichen Niedergangs. Die fruchtlosen Raufereien zwischen den brandenburgischen Kurfürsten und den pommerschen Herzögen vernichteten den Berliner Handel. Als 1506 endlich der brandenburgische Kurfürst auch eine Universität zu gründen versuchte, verlegte er sie in das weniger daniederliegende Frankfurt an der Oder, wo sie infolge der hitzigen Feindschaft des Hohenzollern gegen die Reformation bedeutungslos blieb und ihre Studentenzahl zur Zeit des hohenzollerischen Ablaßhandels von 236 auf 20 sinken sah. Im November 1517 wurde in Berlin und in der Mark die Erlösung aus dem Fegefeuer gegen bares Geld verkauft, mit dem der berühmte Tetzel hohenzollerische Kassen füllen und aufs neue einen äußeren Anlaß zu der Reformation geben sollte, als deren erster Märtyrer Johann Hus verbrannt worden war. Auch nachdem die Hohenzollern später den Ablaßhandel aufgegeben und das Luthertum sowie das Einziehen der katholischen Kirchengüter als richtiger erkannt hatten, wurde die Frankfurter Universität nicht die geistige Stütze, deren Berlin so dringend bedurfte, sondern eine Hochburg jener religiösen Heuchelei, deren Anblick es noch Friedrich dem »Großen« meist unmöglich machte, anders als höhnend über die Religion zu sprechen.

Der Vorteil, den Berlin als Sitz der oft verschwenderischen kurfürstlichen Hofhaltung vor den anderen brandenburgischen Städten genoß, war gering, denn die Gefolgschaft des Kurfürsten zahlte keine Steuern und kaufte nichts bei den städtischen Kaufleuten. Der Hof wurde aus den Gütern des Kurfürsten verpflegt. Statt Geld unter die Leute zu bringen, brachte vielmehr der Hof die einlaufenden Steuern durch Käufe bei durchreisenden fremden Händlern außer Landes. Auch der Adel lebte selbstherrlich in seinen großen Gutsbezirken, eher zum Schaden als zum Nutzen Berlins. Er baute mit Hilfe seiner billigen Bauern, die ihm recht eigentlich und im juristischen Sinn des Wortes versklavt waren, große Mengen billigen Getreides zum Verkauf ins »Ausland« (ähnlich wie es der russische Adel vor dem Weltkrieg tat). Aber er verkaufte sein Getreide nicht an Berliner Händler, sondern begab sich in die finanzielle Abhängigkeit von Kaufleuten der Hansa, aus welcher Berlin durch den Einspruch seines eigenen Fürsten ausgeschlossen blieb. Während Berlin heute endlich selber Handel, auch nach dem Ausland, betreiben kann, beherrschten damals Hamburger Kaufleute nicht nur die Elbe, sondern auch die Berliner Havel. Danzig und Stettin lagen damals noch außerhalb des brandenburgischen Machtbereiches; solange ihnen die kleinstaatliche Handelspolitik Preußens noch nicht Handel und Hinterland abdrosseln konnte, waren sie mächtiger und volkreicher als Berlin. Sogar Binnenstädte wie Leipzig und Breslau überflügelten Berlin, das nur dem Namen nach die Hauptstadt des Kurfürstentums war, dessen Einkommen noch im 13. Jahrhundert als das reichste hinter dem des Königs von Böhmen galt. Auch die Mark Brandenburg und die Ostseeländer, ihr Holz, ihre Wolle und besonders ihr Getreide wurden also in die neuerblühende Weltwirtschaft der Renaissance eingegliedert, aber es geschah nicht zum Segen der Bauern und nicht unter der Leitung Berlins, das seine Marktrechte eingebüßt hatte, sondern durch Städte, die freier waren oder geschickter regiert wurden.

Das einst so verheißungsvoll aufblühende Berlin sank zum Rang einer kümmerlichen Ackerbürgerstadt mit wenig entwickeltem Handwerk und Gewerbe zurück. Das Wachstum der früheren Jahre hatte aufgehört. War schon fünfzig Jahre nach der Stadtgründung fast eine Verdoppelung des umwallten Geländes der Stadt Berlin erforderlich geworden, so entstanden in den ersten 220 Jahren der Hohenzollern-Herrschaft nur unwesentliche Vorstädte ohne Erweiterung der Stadtmauer. Was an aufstrebendem Leben in dieser Zeit noch vorhanden war, vernichtete der ungeschickt verteilte Druck der schweren Steuern, die Kurfürst Joachim II. aus dem Land sog, um seine Feste und Frauen, seine Goldmacherei und den riesigen Prunkbau zu bezahlen, den er an Stelle der alten Zwingburg aufführen ließ und mit dem sein Baumeister, der Renaissancekünstler Caspar Theiß, seine sächsischen Vorbilder übertreffen sollte. Vor kurzem noch schmückte Kaiser Wilhelm II. Berlin und Spandau durch Denkmäler dieses Kurfürsten Joachim II., der unter dem Druck seiner leichtsinnigen Schulden dem Adel das unbeschränkte Recht Bauern zu legen verkaufte, der sich aber als der schneidigste Parteigänger des habsburgischen Kaisers und – gegen seinen Willen – als der erfolgreichste Förderer der Reformation Verdienste erwarb: durch eine Aktenfälschung verschaffte 1521 der hohenzollerische Kurfürst dem kämpfenden Luther zwar nicht die Märtyrerkrone des Johann Hus, aber wenigstens die Reichsacht und das Verbot seiner Lehre, womit damals noch ein Reformator mehr gefördert wurde als heute durch ein staatsanwaltliches Verbot seiner Bücher.

Im brandenburgischen Landtag, dem dieser Joachim II. in Widerspruch zu deutschem und römischem Recht die Befugnis Bauern zu legen verkaufte, hatten ursprünglich Städte und Adel sich und das Land zum Kampf gegen den Fürsten zusammengeschlossen. Der für die Einigung des Landes wichtige Landtag war dann aber schnell zum Werkzeug des ungebildeten Adels herabgesunken. Er war mächtig genug, den verschwenderischen Hohenzoller unter das erforderliche Kuratel zu stellen. Aber die sich immer neu häufenden Schulden des Kurfürsten wurden vom Landtag lieber den Städten als den Bauern aufgeladen, deren kurzsichtige Ausbeutung sich der Adel für eigene Zwecke vorbehielt.

Die städtischen Steuern waren ursprünglich besonders Grundsteuern und entsprachen etwa den Abgaben, die heute der Pächter eines in Erbpacht übernommenen Grundstückes an den Besitzer zahlt. Diese bei richtiger Einschätzung leicht zu tragenden Grundsteuern wurden jedoch in ungerechter Weise durch eine Art von Kopfsteuer ergänzt, welche die Grundsteuern nach unten progressiv machte. Während die Reichen nur 1,5 v. H. zahlten (ein Satz, dessen Höhe den heute in amerikanischen Gemeinden üblichen und sehr ergiebigen jährlichen Steuern nach dem gemeinen Wert entspricht), mußten die Ärmeren 3 bis 5 v. H. ihres eingeschätzten unbeweglichen Vermögens entrichten. Diese Ungerechtigkeit lastete noch schwerer infolge des Mangels regelmäßiger Einschätzungen. Eine dieser seltenen Einschätzungen ist 1557 und 1572 handschriftlich festgelegt worden. Sie entsprach bei dem Niedergang der Stadt, namentlich später im Elend des Dreißigjährigen Krieges, längst nicht mehr der Leistungsfähigkeit der Betroffenen. Während dieses Krieges stiegen die Steuersätze noch sehr viel höher. Die schweren landesherrlichen Kriegs-»Kontributionen« wurden auf dieselbe ungerechte Weise wie die anderen Steuern auf das unbewegliche Vermögen umgelegt. Derart schlecht verteilte Steuern konnten auf die Dauer nicht gezahlt werden. Die Zahlungsunfähigen ließen ihren Besitz »wüst« liegen. Die Steuerrückstände der Verbleibenden nahmen zu und veranlaßten neue Steuern auf Mehl, Wein und Wolle und führten schließlich nicht zu einer gerechten Reform, sondern zum allmählichen Aufgeben der Grundsteuern und zu dem in vieler Beziehung verhängnisvollen Übergang zur Verbrauchssteuer (»Akzise«) als Haupteinnahmequelle des Staates. Wenige Fehler wurden folgenschwerer für die städtebauliche Entwicklung Berlins als dieses Aufgeben der Grundsteuer. Die segensreiche Entwicklung der Grundsteuer war es, welche die vom Absolutismus freien angelsächsischen Länder gegen die Auswüchse jener Bodenspekulation sicherte, die – zusammen mit der schlechten Straßenbaupolitik des preußischen Staates und seinem falschen Hypothekenrecht – in Berlin die »Mietskaserne für alle« zur Herrschaft brachte.