|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Der Dreißigjährige Krieg hat für Berlin und die Mark Brandenburg von 1627 bis 1643 gedauert. Obgleich Berlin auch in diesen Jahren niemals erobert oder gewaltsam besetzt wurde – wenigstens nicht vom Feind –, hat die Stadt doch viel schwerer gelitten als andere Städte, denen dieses Schicksal auch erspart blieb. Der Dreißigjährige Krieg hat für die Baugeschichte Berlins sogar ebenso schwere Folgen gehabt wie später der Siebenjährige Krieg oder die Kriege Napoleons, Bismarcks und Wilhelms II.

Im Dreißigjährigen Krieg bot die geographische Lage der Mark Brandenburg ihrem Landesherrn eine beherrschende Stellung zwischen Ost- und Nordsee und die Vermittlung zwischen Schweden und Franzosen. Selbst bei bloßer Ausnutzung dieser ausgezeichneten Lage für eine starke Neutralität hätte die Mark Brandenburg im Krieg noch verhältnismäßig mehr wachsen können als etwa das kleine Hessen-Kassel, und Berlin hätte ebenso glücklich durch den Krieg kommen müssen wie z. B. Breslau oder Hamburg, dessen Einwohnerzahl während des Dreißigjährigen Krieges nicht abnahm, sondern wuchs. Berlin lag zwischen Oder und Havel im Schutz von schwer einnehmbaren Festungen, wie Küstrin, Oderberg und Spandau, das eigens zum Schutz Berlins als Festung ausgebaut war. Die Spree mit Berlin dagegen hatte wegen ihrer Innenlage keinen Wert für die Verteidigung des Landes. Auch nahmen die großen Truppendurchmärsche ihren Weg nicht über Berlin.

Daß die Befestigung Berlins und das Versammeln von Truppen dort nutzlos die Gefahr einer Belagerung heraufbeschwor, wurde von den leidtragenden Bewohnern Berlins besser gewürdigt als von dem Kurfürsten Georg Wilhelm, der damals (1619 bis 1640) Berlin beherrschte. Wie vorher und nachher viele andere Hohenzollern wurde er von seinen Freunden als »der höchste der Helden, größer noch als seine Ahnen« gefeiert, obgleich er – so urteilte sein Schwager, der heute berühmtere Schwedenkönig Gustav Adolf – die große Politik über ein paar Windhunden vergessen konnte. Aber Gustav Adolfs Zweifel an der Größe dieses Hohenzollern waren vielleicht ebenso kurzsichtig wie viele andere Zweifel an hohenzollerischer Größe mit oder ohne Windhunden. Wer die Größe des Kurfürsten Georg Wilhelm aller persönlichen Unzulänglichkeiten entkleidet und im großen geschichtlichen Zusammenhang prüft, wird zugeben müssen, daß vielleicht zwar kein anderer Hohenzoller Schädlicheres für Berlin und die Mark Brandenburg gewirkt hat, daß aber die wirkliche Macht der Hohenzollern später auf die Taten dieses Kurfürsten oder seines vielleicht ebenso großen Kanzlers Schwarzenberg gegründet worden ist. Dabei ist es gleichgültig, ob diese Taten als Ausfluß höchster Staatsweisheit, Verschlagenheit, Willensschwäche oder Charakterlosigkeit zu begreifen sind, was ja bei großen Taten selten eindeutig festgestellt werden kann. Nur die große Frömmigkeit dieses Kurfürsten scheint eindeutig festzustehen. Kein anderer Hohenzoller hat schärfer die Theateraufführungen und Gaukler in Berlin verboten oder mehr Buß- und Bettage in Berlin angeordnet. Doch in fröhlichen Gelagen sah er nichts Böses, auch dann nicht, wenn sich sein Hoflager im Schloß der verarmenden Hauptstadt befand, wie z. B. noch im Jahre 1624, als er seine Hof- und Staatsdiener bei einer Kindtaufe 4000 Tonnen Bier austrinken ließ.

Statt die zur Neutralität einladende Lage der Mark Brandenburg für seine namentlich in Berlin wohnenden Steuerzahler auszunutzen, zog sich dieser merkwürdige Fürst zu scheinbar verschwenderischem Leben in das kriegsfernere Ostpreußen zurück, um das er selbst gerade durch geschickte Diplomatie und Beerbung eines blödsinnigen Herzogs die brandenburgischen Staaten vermehrt hatte. Von dem sicheren Königsberg aus ließ er Berlin und sein brandenburgisches Land bald auf protestantischer, bald auf katholischer Seite kämpfen und von beiden Gegnern brandschatzen. Die sich wiederholt bietende Gelegenheit, für Berlin und die Mark denselben Frieden zu schließen, den er selbst in Ostpreußen genoß, lehnte er zum Durchhalten entschlossen ab; angeblich weil er Erbansprüche auch noch auf Pommern geltend machen mußte, das ihm zuerst nur teilweise und schließlich überhaupt nicht zugestanden wurde. Doch war die wirkliche Ursache seiner kriegerischen Ausdauer vielleicht seine Erkenntnis, daß ein frühzeitiger Frieden seine Hauptstadt Berlin und namentlich den brandenburgischen Adel wieder wohlhabend und widerspenstig gegen die weitsichtigen kurfürstlichen Pläne machen mußte.

Bis zum Dreißigjährigen Krieg hatten die brandenburgischen Stände, d. h. also die adligen Gutsbesitzer, sich durch ihren Landtag auch die Werbung und Besoldung der Landestruppen vorbehalten und von diesem kostspieligen Recht sparsamen Gebrauch gemacht. Der Kanzler Schwarzenberg hatte zwar klug dafür gesorgt, daß die Städte – d. h. also vor allem Berlin – zwei Drittel aller Heereskosten zahlen mußten, so daß nur ein Drittel auf die Bauern fiel, während die Adligen selbstverständlich von Steuern ebenso wie vom Kriegsdienste frei blieben. Trotzdem wollten diese Adligen dem Landesherrn keine große oder unbeschränkte Kriegsmacht in die Hand geben, denn sie fürchteten sein »absolutes Dominat«. Aber die Bündnisse, die der Kurfürst im Krieg abwechselnd mit den katholischen und protestantischen Plünderern seines Landes schloß, ermöglichten ihm die Aufstellung von Truppen. Sein Geschick oder Glück erlaubte ihm, in der selbstgeschaffenen Verwirrung ohne Geldbewilligungen der adligen Stände auszukommen und die Truppen auf Kosten der Städte und Bauern, durch militärische »Exekution«, zusammenzubringen und dann zwar zum Verderben des Landes, besonders Berlins, aber zum Vorteil seines Hauses und schließlich auch des ursprünglich widerstrebenden Adels zu brauchen.

Berlin hat in seiner baulichen und gesellschaftlichen Entwicklung seit der Gründung der Stadt bis zum heutigen Tag nicht dieselbe Mitwirkung des Adels erfahren wie London, Paris und Wien, deren vorbildliche Adelssitze kein Gegenstück in Berlin haben. Das Sprichwort my home is my castle gehört zur englischen Verfassung und sichert dem niedrigst besteuerten englischen Bürgerhaus die Unantastbarkeit des höchst besteuerten Adelssitzes. Wieviel Segen die Geistes- und Lebenshaltung einer Großstadt von der Mitwirkung eines gebildeten Adels erfahren kann, beweist dem in Baufragen Unbewanderten ein Vergleich des unsterblichen Londoner und Pariser Theaters mit dem gleichzeitigen Tratsch der Meistersinger selbst in den reichsten deutschen Städten der Zeit vor dem Dreißigjährigen Krieg. Es ist uns deshalb für jedes Zeitalter eine fesselnde Frage, was Berlin eigentlich von den sogenannten Adligen Brandenburgs erfahren hat, denen noch der Freiherr vom Stein das Recht auf den Adelstitel bestritt, weil sie »in den brandenburgischen Sanddünen nichts als hinterliche und hinderliche Gedanken haben können« und weil sie einem »genus hybridum« angehören, »in welchem noch ein Stück von einem wilden, längst ausgestorbenen vorsintflutlichen Tier steckt«. Die große Soldatenwerbung, durch die sich der brandenburgische Kurfürst nach 1636 gegen den Widerstand seines Adels ein Heer zu verschaffen vermochte, verschaffte dann auch diesem Adel, trotz oder wegen seines Widerstandes, ein fruchtbares Feld zur Betätigung, die für Berlin wichtig geworden ist und die der bekannte Lobredner der Hohenzollern, J. G. Droysen, folgendermaßen geschildert hat: »Die 23 Obristen, ihre Obristlieutenants und Hauptleute, fast durchgehend Brandenburger und preußische Edelleute, leisteten Unglaubliches in Betrügerei und Gaunerei bei der Werbung. Freilich noch ärger verstanden sie zu prellen und Gewinn zu machen, nachdem sie ihre Kompanien und Regimenter beieinander hatten … Nur die äußerste Gewaltsamkeit konnte noch Unterhalt für die Truppen schaffen; mit ›mehr als türkischen Tribulationen‹ erpreßten diese Obristen und Hauptleute Geld und Geldeswert und bereicherten sich an dem jammervollen Untergang ihres Heimatlandes, ihrer Landsleute; alles Entsetzliche, was das Land erst von den kursächsischen und kaiserlichen Völkern gelitten hatte, schien gering gegen die Habgier, Grausamkeit, Niederträchtigkeit der heimischen Soldateska.« Droysen erwähnt unter zahlreichen ähnlichen brandenburgischen Edelleuten den »Obristlieutenant von Milatz, der in Prenzlau, um Geld zu erpressen, die Bürger in ein infiziertes Pesthaus einsperrt oder schwangere Frauen, auch eine vom Adel, zu Tode prügeln läßt usw.«

Als es dem Kurfürsten so gelungen war, endlich den Eifer des brandenburgisch-preußischen Adels für die Schaffung eines Heeres zu wecken, schrieb der große Kanzler Schwarzenberg vermittelnd: »Die große Werbung hat dem Lande weh getan. Es ist ein elender Zustand, das Land geht vollends zugrunde.« Nachdem es aber einmal gelungen war, einen unternehmungslustigen Soldaten- oder wenigstens Offizierstand zu schaffen, über den die brandenburgisch-preußischen Herrscher selbständig verfügen durften, blieb als letztes Hindernis für einen raschen und ganz neuartigen Wiederaufstieg Berlins nur noch der Widerstand seiner eigenen Bürger. Den Widerstand der heruntergekommenen Berliner Steuerzahler vermochte der Kurfürst mit diesem neuen Heer beinahe bis auf den letzten Rest zu brechen. Seine Statthalter schienen sich nicht einig darüber werden zu können, ob sie das aufwendig gebaute, aber strategisch unwichtige Berliner Schloß verteidigen sollten oder nicht. Zur »conservation des in ganz Teutschland berühmten Residenzhauses« legten sie von Zeit zu Zeit brandenburgische Besatzungen in das widerstrebende Berlin, die dort ebenso schlimm oder ärger hausten als der gelegentlich durchziehende schwedische oder katholische Feind. Der Berliner Magistrat war bereit, rechnungsmäßig zu belegen, daß die feindliche Einquartierung weniger kostete als die eigene brandenburgische. Sie schützte die Stadt nicht vor feindlichen Erpressungen, aber sie fügte ihr den schwersten Schaden zu, den sie während des langen Krieges erlitt: die Soldateska des eigenen Landesherrn brannte 1640 die Vorstädte Berlins und 1641 die Vorstädte Cöllns nieder, weil sie einer etwaigen Verteidigung, zu der es niemals kam, im Wege stehen konnten. Die adligen Offiziere beteiligten sich eigenhändig beim Brandlegen. Auch Häuser, welche den Verteidigern gar nicht hinderlich sein konnten, wurden bis auf den Grund niedergebrannt. Selbst das Hospital wurde nicht verschont. Für eine verarmende Stadt ist ein großer Brand kein Segen, der sie phönixartig verjüngt. Nach dem Feuer behandelten die brandenburgischen Truppen die eigene Hauptstadt in einer Weise, »welche sie ungescheuet ihre Berlinische Hochzeit öffentlich genannt haben«. So lautete ein städtischer Bericht über diese »Cavallerie Schwelgerei«. Der damalige Propst der Petrikirche berichtete, es seien seine »Pfarrkinder von einesteils übel disziplinierten Reitern und Soldaten mit Einquartierung, übermäßigem Fressen und Saufen, ja wohl gar harten Schlägen, Prügeln, nächtlich ungestraftem Einbrechen und ehrenrührigen Worten, als wären die Bürger Schelme, Diebe und Rebellen, übel traktiert« worden.

Wie sehr diese Berliner Ereignisse den ungelehrten oder oberflächlichen Betrachter an übertriebene belgische Kriegsberichte neuester Zeit erinnern mögen, so tief haben sie auf die Moral und Baugeschichte Berlins gewirkt und so segensreich sind sie für den Aufschwung des Hauses Hohenzollern geworden. Durch die in Berlin und der Mark Brandenburg angerichtete Verwirrung überwand der scheinbar kurz-, aber in Wirklichkeit vielleicht unsagbar weitsichtige Kurfürst bei seinen Adligen, Städten und Bauern den Widerstand gegen die Schaffung eines stehenden Heeres, ohne welches ruhmreiche Kriege gegen schlechter vorbereitete Nachbarn und die Eroberung ihrer Länder sowie die Errichtung des »absoluten Dominats«, d. h. also des unbeschränkten Absolutismus im eigenen Land schwer möglich sind. Namentlich die bauliche Entwicklung Berlins würde später durchaus andere Bahnen genommen und vielleicht nie ihr erstaunliches Maß oder schädliches Übermaß erreicht haben, wenn die Hohenzollern sich nicht auf das Heer hätten stützen können, über dessen erstes Auftreten in Berlin eben berichtet wurde. Nur mit seiner Hilfe konnten sie später Berlin so eigenartig nicht als Stätte bürgerlicher Kultur, sondern als Stätte militärischer Masseneinquartierung und als bequem greifbare Anhäufung widerstandsloser Steuerzahler mit der Machtvollkommenheit des Absolutismus gewaltsam vergrößern, wie es in den folgenden Kapiteln geschildert wird. Bismarck meinte: »Jeder Absolutismus ist ein fruchtbares Feld für die Saat der Revolution.« Der auf Berlin ruhende hohenzollerische Absolutismus war jedoch im Schutz seines wachsenden Heeres so machtvoll, daß seine Saat langsam und erst nach langer Blüte des Herrscherhauses zur Reife gekommen ist.

Berlin um 1650, gesehen vom heutigen »Kastanienwäldchen« hinter der Universität. Ausschnitt aus Merians Topographie. Im Vordergrund die »Linden«

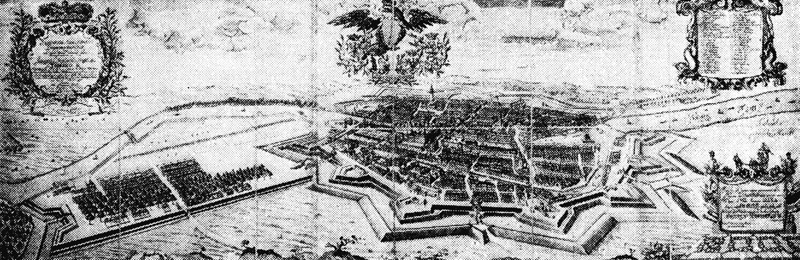

Berlin beim Tode des »Großen« Kurfürsten (1688) kurz vor dem Abbruch der neuen Festungswerke. Gezeichnet von Johann Bernhard Schultz. Links die neue Dorotheenstadt mit den Linden. (Von der Mitte des Bildes mit dem Schloß befindet sich ein Ausschnitt auf Seite 27)

Bis zum Dreißigjährigen Krieg ist Deutschland ein besonders reiches Land gewesen. Der Gegensatz zu dem früher besonders armen England wird von angelsächsischen Schriftstellern gern betont. Friedrich List, der zu spät Deutschlands Führer zu verkehrspolitischem und nationalem Zusammenschluß geworden ist, sah die Ursache für den Verfall des deutschen Reichtums in der Nachlässigkeit der lange fast allmächtigen Hansestädte bei der Wahrnehmung ihrer politischen Vorteile und Pflichten. Dem Hansebunde hat Berlin nur bis zu seiner Unterwerfung durch die Hohenzollern angehört. Nachher wurde es eine der belanglosen Binnenstädte, von denen Friedrich List sagt: »Die Binnenstädte fielen nach und nach unter die absolute Gewalt der Fürsten, und damit verloren die Seestädte ihre Verbindungen im Innern.« Die Unterwerfung der Städte unter die absolute Fürstengewalt hat den Fürstenhäusern ihr eigentliches Gedeihen und hat manchen Städten, namentlich Berlin, ein scheinbares Gedeihen, aber auch den Tod oder die Impotenz des bürgerlichen Geistes gebracht, die Berlins Anmaßung, eine deutsche Hauptstadt sein zu wollen, besonders ärgerlich macht. Dem Kurfürsten Georg Wilhelm, der in den Wirren des Dreißigjährigen Krieges das Werk Friedrichs II. »mit den eisernen Zähnen« vollendete, folgte Friedrich Wilhelm, der »Große« Kurfürst, unter dem Berlins scheinbares Gedeihen, aber auch die unheilbare Zerrüttung seines Wohnungswesens und seiner bürgerlichen Moral offenbar wurden.