|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Eine Stadt ist nicht schöner als ihre häßlichste Mietskaserne. Die Hinterhöfe einer Stadt und nicht die Schmuckplätze sind der wahre Maßstab ihres Wertes und ihrer Kraft.

Benjamin Marsh (in »City Planning« 1909)

Friedrich II. schrieb in der Lobrede seines Vaters: »Für seinen eigenen Aufwand brauchte er nur ganz wenig, denn er sagte: ein Fürst muß mit dem Gut und Blut seiner Untertanen sparsam umgehen. Er war in dieser Hinsicht ein Philosoph auf dem Thron … Er baute verschwenderisch für seine Untertanen und gab nicht das geringste für seine eigene Behausung aus.« Friedrich II. selber war nicht »in dieser Hinsicht ein Philosoph auf dem Thron«. Weder mit dem Gut noch mit dem Blut seiner Untertanen ist er sparsam umgegangen. Goethes Verehrung für ihn »erkaltete«, weil »der König seine vortreffliche Armee ganz unnütz aufgeopfert«. Ebenso urteilte Napoleon I. über manche der Schlachten Friedrichs II.: »Friedrich lieferte seine Bataillone auf die Schlachtbank, wie sie nacheinander kamen, ohne Aussicht auf Erfolg.« Blutige Kriege und teure Bauten galten damals als erlaubte und wahrhaft königliche Passionen.

Ebenso verschwenderisch wie bei seinen rendez-vous de la gloire war Friedrich II. bei der Befriedigung seiner Bauleidenschaft. Ihm waren die zahlreichen Schlösser, die er erbte, nicht groß genug, obgleich das große Berliner Schloß gerade von dem philosophischen »Soldatenkönig« noch beträchtlich vergrößert und ausgebaut worden war. Friedrich Wilhelm I. hatte namentlich die Südseite des äußeren Hofes (mit Portal II ganz nach dem Vorbild von Schlüters Portal I) errichtet, alle Teile des Riesenhauses mit Wasserleitung ausgestattet Nur warmes Wasser fehlte noch bis gegen Ende des 19. Jahrhunderts und mußte, wenn Kaiser Wilhelm der »Große« ein warmes Bad nehmen wollte, in einem Faß aus dem bequemeren Hotel de Rome ins Schloß getragen werden, wie viele Augenzeugen berichteten. die »Polnischen Kammern« für den Empfang des Polenkönigs möbliert, den »weißen Saal« und die Räume nach dem Lustgarten ausgebaut und überall seiner Liebhaberei für silberne Prachtmöbel und die Schaustellung kostbaren Silbergeschirrs gefrönt. Doch benutzte er einen Teil dieser unabsehbaren Räume für Bürozwecke und gab sich nach dem Ausbau dieses großen Schlosses zufrieden.

Friedrich II. dagegen fand sein Leben lang kein Ende mit neuen, kostspieligeren Schloßbauten für sich und, in bescheidenerem Maße, für seine Verwandten. Hat er dabei das Gut seiner Untertanen nutzbringender verwandt als ihr Blut?

Schon bevor er zur Regierung kam, begannen seine Bauten. 1732 ließ er sich Unter den Linden das Kronprinzen-Palais durch Gerlach umbauen; er brauchte für diesen Umbau so viel Geld, daß sein Vater, dem die Geduld riß, plötzlich die Rechnungen abschließen ließ (1733). So erhielt Friedrich einen neuen Vorwand für das Annehmen von Bestechungsgeldern, die ihm fremde Großmächte anfangs eifrig zusteckten und um die er während des Restes seiner Kronprinzenzeit zu oft und dringend bettelte. Nach seinem Kronprinzen-Palais ließ er sein neuerworbenes Rheinsberg durch seinen Freund von Knobelsdorff gründlich umbauen und mit Gärten, Park und Gewächshäusern ausstatten. Die Arbeiten begannen 1734. 1744 gab er den ganzen Besitz seinem Bruder Heinrich.

Gleich nach Regierungsantritt begann Friedrich II. mit Umbauten im Berliner Schloß. Er ließ sich die Räume über Portal I und II im Rokokogeschmack neu herrichten und durch seinen Freund Knobelsdorff ein Theater im alten Alabastersaal bauen. Den Rest des Schlosses ließ er für seine Frau und seine Geschwister einrichten. Obgleich von seinen dreizehn Geschwistern nur noch neun am Leben waren, fand der König das riesige Schloß zu klein. Aus der Scheu vor dem weiblichen Geschlecht, an der er seit seiner Geschlechtskrankheit litt, ließ er auch gleich nach seinem Regierungsantritt den hübschen barocken Bau Kurstraße 5 für die Unterkunft der Hofdamen errichten. Ihm war auch das Charlottenburger Schloß zu klein (seine überhohe Kuppel stammt noch von Eosander von Göthe); durch Knobelsdorff ließ Friedrich II. den östlichen Flügel neu hinzufügen.

Schon vorher hatte Friedrich II. das Palais Monbijou für seine Mutter stark erweitern und umbauen lassen, um es dann 1754 noch einmal zu vergrößern. Als die Mutter gleich darauf starb, blieb der Palast 30 Jahre lang unbewohnt liegen und ist trotz teurer und vielbeanstandeter Wiederherstellungsarbeiten in dieser Zeit verfallen. Als neues Quartier für seine Schwester Amalie erwarb Friedrich II., wie erwähnt, lieber den früheren Palast Vernezobre.

Diese Schloßbauten und die nebenher laufenden Eroberungszüge nach Schlesien waren noch kaum beendet, als Friedrich II., wieder mit Knobelsdorff, die Bauten für Schloß Sanssouci anfing. Zwei Jahre nach ihrem Abschluß begann Friedrich II. den großen Umbau des Potsdamer Stadtschlosses. Der Bau der Gärten von Sanssouci lief unterdessen unentwegt weiter und wurde auch während der Verluste des Siebenjährigen Krieges gefördert. Ein Jahr vor dem Friedensschluß wurde in der Mitte des Parkes die (heute wieder verschwundene) große Marmorkolonnade fertig, mit der Friedrich II. das 75 Jahre ältere, aber sehr viel reinere Vorbild der kreisrunden Kolonnade in Versailles nachzuahmen versuchte. Ebenso wie das französische Vorbild war Friedrichs Nachahmung als Wasserkunst gedacht; doch hier blieben Friedrichs große Aufwendungen auch in der Folge fruchtlos: anders als im wasserarmen Versailles gelang es in dem wasserreichen Potsdam dem König nie, der technischen Schwierigkeiten bei der Wasserbeschaffung für die Springbrunnen der Kolonnade und für die große Fontäne Herr zu werden.

Noch bezeichnender für Friedrichs II. ungeschickte Nachahmung von Versailles ist es, daß bei der Planung der Potsdamer Gärten die beglückenden Möglichkeiten vernachlässigt wurden, welche die Einbeziehung der Potsdamer Seen in die Gartenlandschaft einem geistvolleren Bauherrn gewährt hätte. Statt den Grand Canal von Versailles großartig zu überbieten, was billig gewesen wäre, ließ Friedrich II. ihn ganz weg und bekam dadurch eine höchst langweilige Stelle in seinem Park, die er durch Nachahmung der teuren Springbrunnen von Versailles zu beleben erfolglos versuchte. Erstaunlicher als dieses technische Unvermögen war das künstlerische Versagen beim Bau der Potsdamer Gärten. Friedrich hatte die ausgezeichneten Pläne von Versailles vor Augen, wo die Stadt, das Schloß und die Gärten eine glückliche Einheit bildeten. Die Hauptachsen der Stadt Versailles, des Schlosses und der Gärten gehören zusammen; wie lebende Organismen entwickeln sich alle Teile, der eine aus dem anderen. Ganz ähnlich, aber unter viel schwierigeren Verhältnissen, entwickelte bereits damals der weitausschauende (und im Laufe der Jahrhunderte allmählich ausgeführte) Pariser Plan die große Achse des Louvre durch Tuilerien und Champs-Elysées zu höchster künstlerischer Einheit. Obgleich Nachahmung leichter ist als geistige Neuschöpfung, vermochte Friedrich II. nicht, den künstlerisch unentbehrlichen Zusammenhang zwischen seinem teuren Umbau des Potsdamer Stadtschlosses und seinen verschwenderischen neuen Schloß- und Gartenbauten um das Neue Palais zu schaffen. Die Nachahmung des Haupt- und Querachsensystems von Versailles ist unverkennbar, aber die große Hauptachse der Potsdamer Neuanlage läuft sich im Osten tot, ohne Zusammenhang mit der Stadt.

Mit seinen Potsdamer Bürgerhäusern noch mehr als mit seinen Berliner Zwangsbauten schuf sich Friedrich II. eine etwas alberne Mustersammlung von Kopien nach palastartigen Gebäuden, deren Originale er nie gesehen hatte, sondern die er nach mehr oder weniger gut verstandenen Abbildungen aus seinen mehr oder weniger zuverlässigen Bilderbüchern wie Vitruvius Britannicus oder Veröffentlichungen nach Palladio, Sanmichele und Fuga zusammenstellte, gleichviel, ob kleinbürgerliche Räume hinter solchen Palastfassaden bequem bewohnbar waren oder nicht. In Friedrichs Bauten kann man manchmal mit den Hühneraugen, die man an den Zehen, aber nicht mit den Augen, die man im Kopfe hat, aus den Fenstern schauen. Für ihn mußten die Fenster in der Fassade immer da eingeordnet werden, wo seine ausländischen Bildvorlagen nach Palästen aus ganz anderen Lebens- und Größenverhältnissen es erforderten. Vor die Fenster der Potsdamer Nikolaikirche ließ Friedrich II. eine verkleinerte Kopie der schlecht passenden Fassade von Santa Maria Maggiore in Rom kleben. Als die Gläubigen infolge dieser Zuckerbäckerleistung sich bei ihm über die Dunkelheit in ihrer Kirche beklagten, fügte der baumeisterliche Friedrich II. zu ihrem Schaden noch den Spott über ihre Religion und antwortete mit dem Bibelwort: »Selig, die nicht sehen und doch glauben.«

Diese echt friderizianische Anekdote ist ein treffendes Sinnbild für das Wesen friderizianischer Baukunst. Dagegen dürfen Friedrichs II. greisenhafte Bemühungen um das Kopieren fremder Bauten nicht etwa mit den Arbeiten gewisser amerikanischer Baumeister verglichen werden, die auf Grund langjähriger, in Italien betriebener Studien berühmte klassische Bauten in Amerika rekonstruierten und verschiedentlich sehr geistvoll neugestalteten. Eine derartige neue Durchdringung ererbter Baukunst ist ebenso statthaft, wie die Studien antiker Bauten durch Baumeister der Renaissance es waren. Beides hat lebendige Früchte getragen. Aber Friedrichs II. Kopieren blieb unfruchtbar.

Etwa gleichzeitig (1748) mit den Bauten am Potsdamer Stadtschloß begann Friedrich II. den riesigen Palast, in dem nach Napoleons Berliner Besuch die größte deutsche Universität Platz fand, den aber Friedrich II. nicht etwa der Wissenschaft, sondern dem Privatgebrauch seines Bruders Heinrich bestimmte. Die Fertigstellung des Riesenbaues dauerte bis 1766. Er war noch nicht vollendet, als Friedrich II. – sofort nach der furchtbaren Kapitalvernichtung durch seinen Siebenjährigen Krieg – den heute ganz unbegreiflichen Riesenpalast in Potsdam, das »Neue Palais«, begann, dessen gewaltiger, zweckloser Aufwand bereits erwähnt wurde und den Friedrich II. selber eine »fanfaronnade«, d. h. eine Prahlerei, genannt hat. Noch zwei Jahre vor seinem Tode ließ Friedrich II. den Bau des großen Schlosses Bellevue für den Prinzen Ferdinand beginnen.

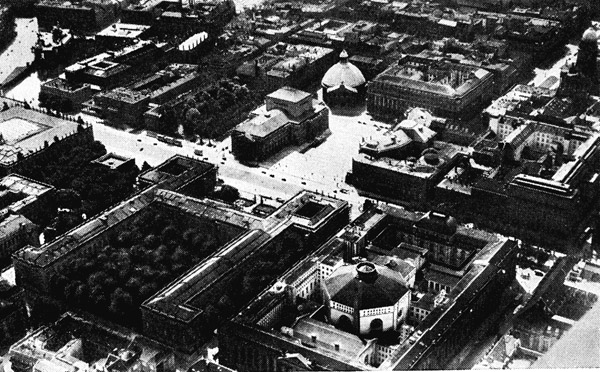

Das Friedrichs-Forum nach Norden zu gesehen

Friedrichs II. Palastbauten in Berlin und Potsdam sind provinzielle Nachklänge aus der versunkenen Welt des jungen Ludwigs XIV., in der Friedrichs II. rückständige Phantasie gern lebte, obgleich Ludwig XIV. seine eigenen großen Schlösser schon ein halbes Jahrhundert früher gegen das viel kleinere Trianon vertauscht hatte und obgleich weder Friedrich II. noch sein Bruder Heinrich je vermochten, ihre neuen Riesenschlösser mit der hofstaatlichen Pracht zu füllen, die in der Jugend Ludwigs XIV. neu und geistreich, die aber zur Zeit der Erbauung des Palais Henri in Berlin und des Neuen Palais in Potsdam ebenso altmodisch und sinnlos war wie diese für derartig prächtigen Hofstaat gebauten Paläste. Ludwig XIV. begann seine baumeisterliche Laufbahn mit dem Bau großer Schlösser und zog sich dann, weiser geworden, in ein kleines Schloß zurück. Friedrich II. begann mit den kleinen Rheinsberg und Sanssouci und verstieg sich erst später zu der Maßstablosigkeit des überflüssigen Neuen Palais.