|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

... Der Pappeln stolze Geschlechter

Ziehn in geordnetem Pomp vornehm und prächtig daher.

Regel wird alles, und alles wird Wahl und alles Bedeutung;

Dieses Dienergefolg meldet den Herrscher mir an.

Prangend verkündigen ihn von fern die beleuchteten Kuppeln,

Aus dem felsigten Kern hebt sich die türmende Stadt.

Schiller

Die neuzeitlichen Angriffe gegen die künstlerische Würde des Friedrichs-Forums beschränkten sich nicht auf seine Platzfläche und seine Platzwände, sondern richteten sich auch gegen seine nächste Nachbarschaft. Gelegentlich eines solchen Angriffes hat der gerade erwähnte Ludwig Hoffmann sehr viel mehr Takt bewiesen als bei der Aufstockung der Dresdner Bank südlich des Forums.

Im Jahre 1911 war der Palast, den Friedrich II. zusammen mit Knobelsdorff für den Prinzen Heinrich erbaut hatte, nicht mehr groß genug für die Bedürfnisse der größten deutschen Universität. Darum plante der Kultusminister ein neues Hörsaalgebäude mitten auf dem Gelände der Palastgärten Prinz Heinrichs, die als »Kastanienwäldchen« und »Botanischer Garten« in unsere Zeit gerettet und uns lieb geworden waren. Dieser Plan des Ministeriums war in demselben Geist preußischer Unordnung gehalten, wie er sich in dem Durcheinander der beziehungslos zusammengewürfelten oder schematisch aufgereihten öffentlichen Bauten der Museumsinsel oder der Prinz-Albrecht-Straße oder der Invalidenstraße oder der Hardenbergstraße unfehlbar erschreckend offenbart. Nicht nur sollte das historische »Kastanienwäldchen« hinter der Universität verbaut werden, sondern das neue Hörsaalgebäude sollte ohne künstlerische Beziehung hinter den friderizianischen Palast gestellt werden, wie vorher auf dem Friedrichs-Forum Laternenpfahl und Vase vor die Statue der Kaiserin oder wie die barock geschweifte alte Bibliothek neben das strenge Opernhaus. Zu Nutz und Frommen künftiger Verfechter anständiger Baugesinnung soll hier geschildert werden, wie es kurz vor dem Weltkrieg einmal ausnahmsweise gelang, das machtvolle preußische Bedürfnis nach baulicher Unordnung erfolgreich zu bekämpfen und dann zu der vornehmen Baugruppe zu gelangen, die Ludwig Hoffmann seit 1912 in nördlicher Verlängerung des alten Heinrich-Palastes für die Universität errichtet hat (Seite 127).

Gleich nachdem der kulturlose Bauplan des Kultusministeriums veröffentlicht worden war, ernannte sich der Verfasser dieses Buches, der damals ehrenamtlicher Geschäftsführer des Berliner Waldschutzvereins war, zum ehrenamtlichen Geschäftsführer des damals noch zu gründenden »Ausschusses Alter Herren der Berliner Universität zum Schutze des Universitäts-Gartens«. Er verfaßte eine eindringliche Schilderung der unmanierlichen Absichten des Kultusministeriums und versandte sie als Brief an 20 000 deutsche Akademiker mit der Einladung, jeder frühere Student der Berliner Universität möchte dem neuen Ausschuß »Alter Herren« beitreten und seinen Namen und sein Geld gegen die ministerielle Torheit einsetzen. Zahlreiche führende Männer und mehrere tausend frühere Schüler der Berliner alma mater traten dem Ausschuß bei, und ihr brüderliches Zusammenwirken erschreckte die denkfaulen Geheimräte des Ministeriums so sehr, daß sie ihren lächerlichen Plan fallenließen und die Hoffnung aufgaben, aus ihrem eigenen Schoß etwas Brauchbares zu gebären. Sie wandten sich endlich an einen gebildeten Außenseiter, an den bereits erwähnten Ludwig Hoffmann, der ihnen einen verständigen Plan entwarf. Nachdem dieser Plan dem Geschäftsführer des Ausschusses »Alter Herren« vorgelegt worden war und dessen Billigung erhalten hatte, verpflichtete sich der Ausschuß, seinen Feldzug gegen die Bebauung des Kastanienwäldchens einzustellen; der neue Plan beschränkte die Bebauung verständnisvoll auf die Außenränder und hielt die große Mitte des Kastanienwäldchens als schönen Innenhof frei. Was Ludwig Hoffmann hier geschaffen hat, schließt sich an den alten Prinz-Heinrich-Palast an, auch in der Formgebung. Ein etwas ursprünglicherer Künstler als Hoffmann hätte dabei wahrscheinlich auf Wiederholung des zopfigen Schmuckwerkes verzichtet, mit dem Friedrichs II. barocker Eigensinn die reinen Fensterprofile Knobelsdorffs verbrämt hat. Aber der von Hoffmann neugeschaffene große Universitätshof mit seinem geretteten alten Kastanienwäldchen kann sich mit den schönsten Höfen angelsächsischer Universitäten vergleichen.

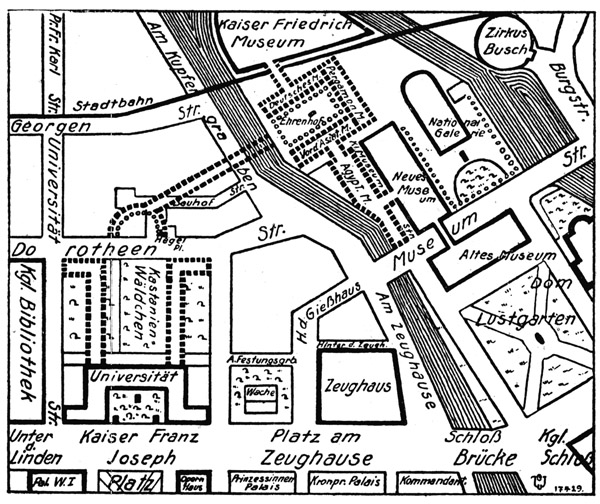

Der Plan Ludwig Hoffmanns ging noch weiter und sah nördlich der Dorotheenstraße quer durch Hegelplatz und Bauhof Straße eine innige Verbindung mit dem Pergamon-Museum Messels vor. Dieser bisher noch nicht ausgeführte Vorschlag ist viel kritisiert worden. Trotzdem bleibt seine Ausführung als beste Lösung einer sehr schwierigen Aufgabe dringend zu wünschen. Die Verbindung vom alten Opernhaus (das in einer besseren Zeit dann hoffentlich wieder von seinen Auf- und Anbauten gereinigt dastehen wird) nach der Universität und nach Messels neuem Pergamon-Museum mit seinem sehr schönen Vorplatz und den unermeßlichen Schätzen seiner riesigen Hallen würde stadtbaukünstlerisch zum Besten gehören, was irgendeine Großstadt besitzt. Die Schwierigkeit der tieferliegenden Straße Am Kupfergraben könnte durch eine ansteigende Brücke überwunden werden, auf der Stufen (ähnlich der Treppe vor den Propyläen Athens) zum höheren Ostufer emporführen.

Die Rettung des »Kastanienwäldchens«.

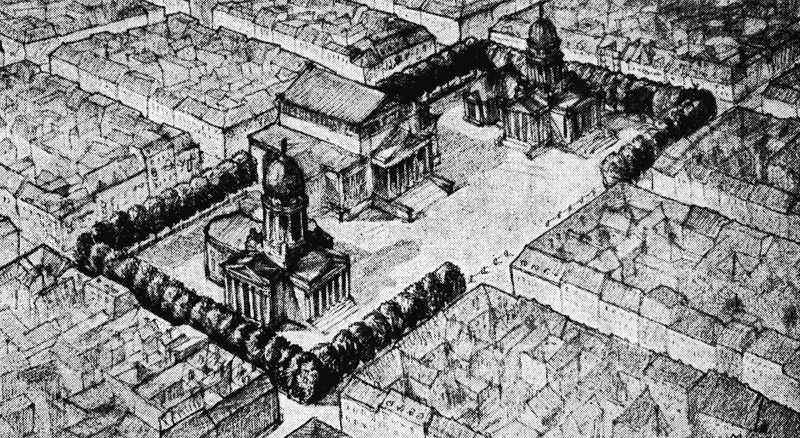

Ludwig Hoffmanns Plan für die Verbindung zwischen dem Friedrichs-Forum (Opernplatz, Kaiser-Franz-Joseph-Platz) und dem Ehrenhof des Pergamon-Museums.

Nicht unerwähnt darf bleiben, daß bei der Aufstellung des Hoffmannschen Planes der Ressort-Partikularismus noch schädlich im Wege stand, mit dem sich die preußischen Ministerien seit alters her anarchisch befehden. Dicht neben der Universität des Kultusministeriums besitzen die Finanz- und Kriegsministerien die Gelände hinter dem Zeughaus und der Schinkelschen Wache, die selbstverständlich in einer monumentalen Lösung Berücksichtigung gefunden hätten, wenn den darüber verfügenden Geheimräten nicht meist verboten wäre, über die Barrikaden ihrer Aktenschränke hinauszuspähen. Ganz erfolglos empfahl 1898 ein ausgezeichnetes Gutachten der Königlichen Akademie des Bauwesens, den so beschränkten Geheimräten der feindlichen Ministerien endlich die Zusammenarbeit in städtebaulichen Fragen zur Pflicht zu machen. Vielleicht kommt es schließlich auch in Berlin noch einmal so weit wie in manchen amerikanischen Universitätsstädten, wo die erfolgreichen Schüler der Hochschulen auch nach Überwindung der Prüfungen sich ihrer alma mater verbunden fühlen und sich zum Kauf der benachbarten Gelände zusammenschließen, die dann für die Erweiterungsbauten der Universität bereitstehen.

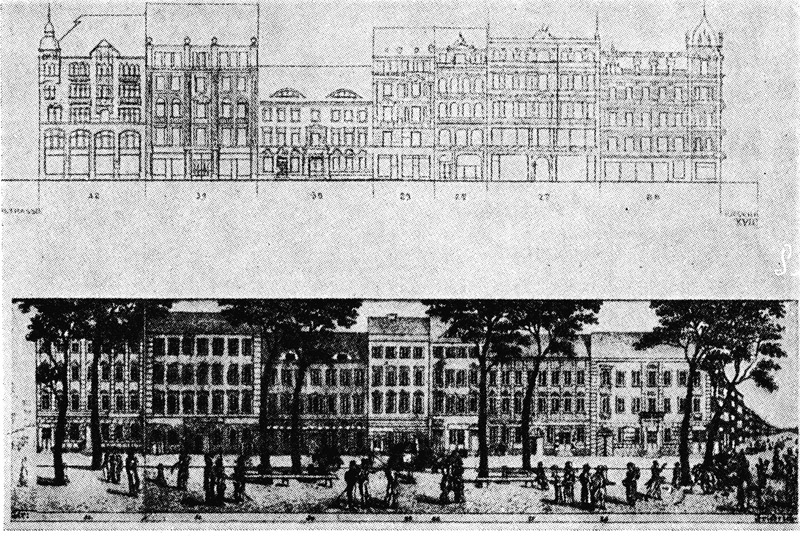

Mit feinem Verständnis für die städtebauliche Lage und die kulturelle Bedeutung der Berliner Universität erklärte am 3. August 1870 einer ihrer berühmtesten Professoren, DuBois-Reymond: »Die Berliner Universität, dem Palast des Königs gegenüber einquartiert, ist das geistige Leibregiment der Hohenzollern.« Etwas ferner vom Schloß, unmittelbar westlich der Universität, lag früher der königliche Marstall, für den kluge Lateiner des 18. Jahrhunderts das Wort musis et mulis ersannen (»Den Musen und den Maultieren gewidmet«), weil dort nach alter preußischer Sitte die Akademie der Künste und Wissenschaften zusammen mit den Pferdeställen ihres Brot- und Kriegsherrn untergebracht war. Der Bruch mit dieser geheiligten preußischen Überlieferung und der Versuch einer Trennung der Wissenschaften von den Ställen hat dem Friedrichs-Forum sehr geschadet. Der Neubau der Bibliothek, die Wilhelm II. dort errichtete und mit seinem Bild schmückte, ist nämlich zu hoch geraten. Die nur in grauem Putz gehaltenen Bauten des Friedrichs-Forums sind niedriger als dieser aufwendigere steinerne Neubau der Bibliothek, der – in der Anmarschstraße zum Forum gelegen – selbstverständlich niedriger sein müßte als die Bauten des eigentlichen Forums. Ihre notwendige künstlerische Herrschaft wird durch den protzenhaften Neubau angetastet. Der Vorgänger der neuen Bibliothek, der alte Marstall, war in sehr einfachen Formen und niedrig gehalten und ließ deshalb die Universität so groß wirken, wie sie es verdient. Die neue Bibliothek schadet dem Friedrichs-Forum besonders auch durch ihren ungeschickten Kuppelaufbau, der eine Betonung dahin verlegt, wo sie nicht hingehört und wo nur die dienende Vorbereitung für den Hauptakkord der Baugruppe des Friedrichs-Forums statthaft ist. (Der alte Zustand ist auf Seite 157 sichtbar.)

Unter den Linden von Charlottenstraße (links) bis Friedrichstraße (rechts) im Jahre 1825 und (darüber) 1925

Die Erscheinung des Straßenzuges Unter den Linden vom Pariser Platz bis zum Friedrichs-Forum war nie vorbildlich. Die 44 Häuser, die Friedrich II. dort baute, sollten großartig wirken und wurden deshalb meist – aber auch wieder nicht einheitlich – vier Geschosse hoch, was verglichen mit dem Zeughaus schon zu hoch ist. Im 19. und 20. Jahrhundert wurden die Häuser noch höher, und ihre Architektur verwilderte (Seite 141). Alle Privathäuser Unter den Linden müßten sich den öffentlichen Bauten an beiden Enden der Straße dienend unterordnen, wie sich etwa dem Karlsruher Schloß die Bauten der Nachbarschaft oder wie sich die Bauten der Rivoli-Straße dem Pariser Louvre und den Bauten am Platz de la Concorde unterordnen. Statt sich in den großen Zug von Unter den Linden künstlerisch einzugliedern, haben dort die meisten der Berliner Privathäuser, ähnlich wie die Bibliothek Wilhelms II., versucht, jedes auf eigene Faust eine Hauptrolle zu spielen; das Ergebnis ist Anarchie. Die ungebührliche Überhöhung der wilhelminischen Bibliothek lieferte dann auch noch den Vorwand für die Aufstockung der gegenüberliegenden Disconto-Gesellschaft, die nicht nur das daranstoßende »Niederländische Palais« erdrückt, sondern auch die Bauten des Friedrichs-Forums taktlos überragt, ganz zu schweigen von Kronprinzenpalais und Zeughaus.

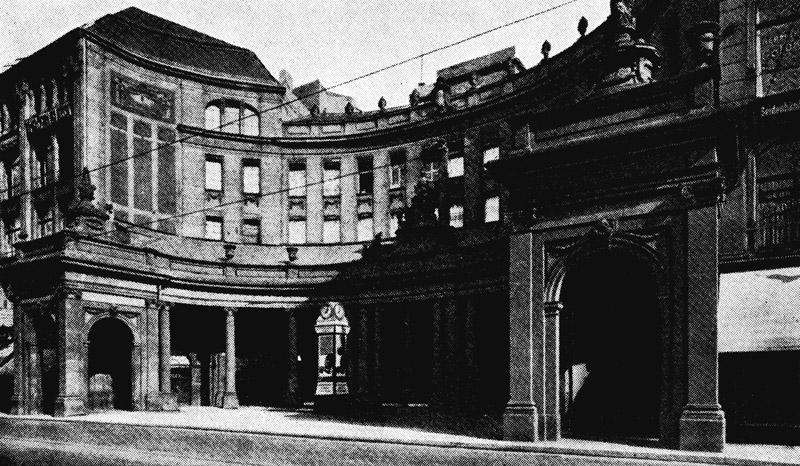

Berliner Kunstpflege: Die Spittelkolonnaden als Rahmen für Litfaßsäulen. Lange bevor die Stadt Berlin anfing, diese von Friedrich II. und Gontard erbauten Säulenhallen ohne verständigen Grund abzureißen, hat sie (schon vor dem Kriege) das Kunstwerk durch unschickliche Umbauung geschädigt und sich durch die symmetrische Aufstellung ihrer Reklamealbernheiten lächerlich gemacht

Wenn die wirtschaftlichen Erfordernisse der Privathäuser Unter den Linden hohe Bodenausnutzung und große Geschoßzahl nötig machen, müssen diese Aufstockungen in den hinteren Teil der Baublöcke verlegt werden. Noch mehr als in New York, wo höhere Häuser nach der Straße zu abgetreppt werden, müssen die nahe an der Straße Unter den Linden gelegenen Teile der Privathäuser niedrig gehalten werden. Die beste künstlerische Wirkung würde erreicht, wenn sie wieder auf drei Geschosse herabgedrückt würden. Solange nicht die Gesimshöhen aller Häuser einheitlich und möglichst niedrig und ihre Fassaden harmonisch entwickelt werden, darf die Hauptstraße und via triumphalis Berlins keinen Anspruch auf künstlerische Würde machen. Der Vorschlag des Verfassers, die Aufstockungen in den hinteren Teil der Baublocks zu verlegen, ist in dem 1925 veranstalteten Wettbewerb »Wie soll Berlins Hauptstraße Unter den Linden sich im Lauf des 20. Jahrhunderts gestalten?« preisgekrönt worden, doch ist bisher noch nichts zur Erfüllung dieser künstlerischen Notwendigkeiten geschehen.

Welche künstlerischen Möglichkeiten in dem großen Straßenzug Unter den Linden versäumt werden, sollte den Gleichgültigen unter den Berlinern durch ausländische Urteile wie das folgende klarwerden. Einer der angesehensten Städtebauer, der englische Professor Abercrombie, schrieb kurz vor dem Krieg über die Bauten am östlichen Ende von Unter den Linden: »Diese riesenhafte Gebäudegruppe ist ein wirkungsvoller Abschluß für die große Zufahrtsstraße; auch der wildeste amerikanische Traum kann diese städtebauliche Leistung nicht überbieten. In Paris würde man die halbe Stadt absuchen, um eine ähnliche Anzahl öffentlicher Bauten um den Louvre zu gruppieren, und dann muß man noch im scharfen Winkel den Platz de la Concorde überqueren, um im Strom des Verkehrs zu bleiben. Und dennoch kann kein Zweifel sein, daß an Schönheit die Pariser Perspektive bei weitem die Berliner übertrifft, nicht nur weil sie besser entworfen ist …« Die Überlegenheit des plastischen Profils der Champs-Elysées, deren Schwung das Auge spielend zur Höhe des Etoile emporträgt, wurde ebenso wie die einheitliche architektonische Ausgestaltung der Rue de Rivoli bereits erwähnt.

Die Durchbildung der königlichen, aber seit 1869 bedeutungsvoll vom Turm des Rathauses beherrschten Hauptstraßenachse Berlins und die Steigerung ihrer Wirkung bis zur künstlerischen Vollendung ist ein großes Ziel der monumentalen Entwicklung der kommenden Hauptstadt Deutschlands. Die unkünstlerische Torheit, die auf dem Friedrichs-Forum wüten durfte, hat sich auch gegen andere Schöpfungen Friedrichs II. gewendet. Eine seiner harmlosesten und sogar reizvollen Liebhabereien war die Erbauung von Kolonnaden auf den Brücken über die alten Stadtgräben Berlins. Nachdem die Gräben später ausgefüllt worden waren, blieben die Kolonnaden Friedrichs II. als bedeutsame historische Gliederungen des alten Stadtleibes für jeden stadtbaukünstlerisch fühlenden Menschen von hohem Wert.

Die schönsten der reizvollen Kolonnaden Friedrichs II. waren die Königskolonnaden vor dem Alexanderplatz. Sie waren seit alters ein Gegenstand der schildbürgerlichen Liebe Berlins. Der geistige Schöpfer der Berliner Stadtbahn, August Orth, erzählte zum Beweis für die amtliche Gründlichkeit im Berliner Städtebau, wie die Brücke, auf der diese Königskolonnaden standen, mit größter Umsicht ganz neu gebaut und gerade in demselben Augenblick vollendet wurde, in dem man den Graben, über den sie führte, zuzuschütten begann (1874). Die Kolonnaden blieben trotzdem schön. Erst 1911 ließen die staatlichen und städtischen Geheimräte sie abreißen und in dem fernen Kleistpark ziemlich sinnlos wieder aufstellen. Diese dekorative Weisheit entspricht etwa dem Eifer eines Dummkopfes, den seine Ohrmuschel beim Aufsetzen des Hutes stört und der sie sich deshalb abschneidet und als Verzierung präserviert auf den Hut steckt.

Nachdem die Geheimräte der Wilhelminischen Zeit diese Geschmacklosigkeit begangen hatten, wollten ihre Nachfolger in der deutschen Republik nicht ruhen, ohne sich ebenso geistlos benommen zu haben. Das nächste Opfer wurden die Spittelkolonnaden in der Leipziger Straße. Nach der Vernichtung dieses Kunstwerkes sind noch die (erst 1787 gebauten) Kolonnaden in der Mohrenstraße vorhanden, gegen die sich der nächste Ausbruch baurätlicher Zerstörungswut richten kann.

Der bereits erwähnte Gendarmenmarkt ist nach dem Friedrichs-Forum der schönste Platz Berlins (Seite 145). Hier hat Friedrich II. die eben erwähnten schönen Türme Gontards dicht neben den schon früher vorhandenen Kirchen, der »deutschen« und »französischen« Kirche, aufführen lassen. Es könnte nichts Schöneres geben als Gontards Zwillingstürme, wenn nicht unglückseligerweise der kreuzförmige Grundriß des Unterbaues dieser Türme die Vermutung erwecken müßte, es befände sich die eigentliche Kirche als kreuzförmiger »Zentralbau« jeweils unter der Mitte der hohen Kuppel. Wer dann den hohen Raum ehrfurchts- und erwartungsvoll betritt, findet sich unvermittelt in einem scheußlichen Schacht. Statt in den lichten Raum unter einer besonders hochgewölbten Kuppel schaut er in eine angsterregende hohe Röhre hinein. Diese beiden Kirchen Friedrichs II. sind nur verblüffende, aber inhaltlose Attrappen, Sinnbilder des »hohlen und gespenstischen Gerüstes«, mit dem Ernst Moritz Arndt den friderizianischen Staat verglich. Was von außen als die eigentliche Kirche erscheint, ist nur ein turmartiger Anbau an die kleinen Kirchen, die wie Sakristeien daneben stehen. Auch diese kleineren Kirchen aber sind als selbständige Zentralgebäude entwickelt. Es ist das Unmögliche versucht worden, zwei in sich geschlossene symmetrische Zentralgebäude dicht aneinanderzukleben. Das Nebeneinander von Kugel und Zylinder wird nie zur künstlerischen Einheit, sondern nur zum abenteuerlichen Kirchkonglomerat werden. »Das Innere unter der Kuppel ist nichts als ein hohler, völlig unbenutzbarer Mauerzylinder, der nur als Unterbau für den hochragenden Turm dient. Nirgends tritt die bei der Bautätigkeit des großen Königs so häufig bemerkbare Richtung auf den äußeren prächtigen Schein schärfer zutage als bei dem Bau der Türme auf dem Gendarmenmarkt« (Borrmann). Sie sind nicht nur die schönsten, sondern auch die lehrreichsten Bauten dieses prunklustigen Königs.

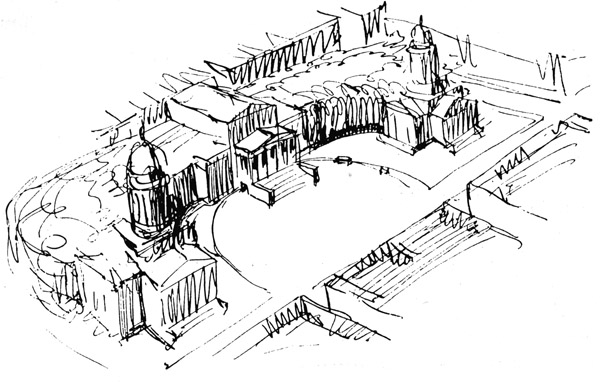

Gendarmenmarkt vom Nordwesten gesehen

Außer den schönen Türmen baute Friedrich II. auf dem Gendarmenmarkt ein Schauspielhaus. Die Schauspiele, die er dort den Berlinern aufzuzwingen versuchte, waren aber ebenso volksfremd wie die veraltete italienisierende Musik in seinem Opernhaus. Sein Historiograph Preuß berichtet darüber: »1775 baute Friedrich II. für die französischen Komödianten in der Mitte des Gensd'armenmarktes ein Schauspielhaus mit der Aufschrift: › Ridentur et corriguntur mores‹, welches 1200 Plätze hatte, aber nur von kurzem Bestand war, weil das deutsche Theater ihm großen Schaden tat.« Die Berliner behandelten das französische Schauspielhaus Friedrichs II. mit demselben schweigenden Widerstand wie sein Opernhaus. Selbst die Aufführung des Stückes Minna de Barnhelm, einer Übersetzung von Lessings deutscher Minna ins Französische, die Friedrich II. erlaubt hatte, lockte nur jenen Berliner Pöbel ins Theater, den Lessing in seiner Verurteilung Preußens als des »sklavischsten Landes Europas« den »vornehmen Hofpöbel« und den Goethe gelegentlich seines Berliner Besuches die »eigenen Lumpenhunde« des großen Königs genannt hatte. Die wirklichen Berliner hörten lieber in ihrer eigenen Sprache das Lessingsche Lustspiel, dem Friedrichs Zensur so viel Schwierigkeiten in den Weg gelegt hatte, daß Lessing angeekelt für immer Berlin verließ. Das Berliner Theaterleben mußte hinter dem Rücken Friedrichs II. die aufstrebenden Talente entwickeln, von denen Friedrichs II. Biograph Preuß anerkennend berichtet: »Alle diese herrlichen Talente erfreuten die gebildete Berliner Welt in engen und unscheinbaren Räumen: in Buden, auf dem Rathaus, in Hintergebäuden.« Dieser Satz des amtlichen preußischen Historikers zeigt nebenbei schlaglichtartig, welche Bedeutung dem bürgerlichen Rathaus im friderizianischen Berlin zugemessen wurde und welcherlei Räume dem bürgerlichen und deutschen Kunstleben unter Friedrich II. zur Verfügung standen.

Nach dem Tode des französischen Friedrichs II. wurde endlich sein Theater auf dem Gendarmenmarkt deutschen Leistungen zugänglich gemacht. Langhans ersetzte es bereits 1800 durch einen größeren Bau. Auf seinen Grundmauern errichtete Schinkel, nach dem Brand von 1817, ein noch größeres Schauspielhaus und damit das erste Berliner Gebäude, das nicht wie die von Friedrich II. beliebten Bauten nur provinzielle oder wie Knobelsdorfs einsames Opernhaus deutsche Bedeutung hatte, sondern eine bauliche Angelegenheit von internationaler Bedeutung genannt zu werden verdient. Von Schinkel wird später die Rede sein.

Obgleich somit drei der eigenartigsten architektonischen Schaustücke auf dem Gendarmenmarkt vereinigt sind, ist seine Umbauung der privaten Willkür überantwortet worden und ungepflegt verwildert. Der französische Architekt Bourdet hatte Friedrich dem »Großen« Vorschläge für eine einheitliche Umbauung des Platzes und für eine Überbrückung der klaffenden Eingänge zur Jäger- und Taubenstraße gemacht. Aber Friedrich II. hat niemals die Notwendigkeit einheitlicher Bebauung in der Umgebung und als Rahmen großer Monumentalbauten begriffen. Während dieses höhere Ziel der Stadtbaukunst schon seit langem die wichtigsten Kunststätten der Welt beschäftigte, verharrte Friedrich II. meist noch in dem vorangehenden Stadium, der Aufstellung von zusammenhanglosen Einzelbauten. Er ließ auch Bourdets neuzeitliche Vorschläge für den Gendarmenmarkt nicht ausführen. Nicht einmal die einheitlichen Geschoßhöhen wurden gesichert. Statt der dreigeschossigen Bauten, wie sie für die gute Wirkung der beiden Kirchen und des Schauspielhauses vorteilhaft wären und von denen Gontard selbst noch einige errichtete, wurden allmählich fünf Geschosse gebaut und weitere Aufstockungen in der Nähe gestattet, wodurch die drei großen Monumentalbauten auf dem Platz sehr geschädigt werden. Nebenbei wurde der verwilderte Platz mit Pflanzungen, Scharen von Litfaßsäulen, Pissoiren, Zeitungskiosken und besonders mit einem marmornen Schiller-Denkmal bedeckt, das die Hauptachse des Platzes verbarrikadiert und nur während der sechs Wintermonate jedes Jahres in einen hölzernen Verschlag gesperrt wird, um dann einigermaßen monumental zu wirken.

Neuerdings haben eine Anzahl deutscher und ausländischer Architekten Studien für die künstlerische Rettung des Gendarmenmarktes gemacht. (Sie wurden in der Monatsschrift »Städtebau« 1928 und 1929 veröffentlicht. Hier sind Proben davon.)

Vorschlag zum Verbergen der zwitterhaft wirkenden Anbauten an die Bogen des Gendarmenmarktes. Architekt: Steen Eiler Rasmussen, Kopenhagen

Vorschlag zur einheitlichen Zusammenfassung des Gendarmenmarktes durch einen dichten Baumrahmen; im übrigen völlige Freilegung des Platzes. Architekt: Werner Hegemann