|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Bei uns im unendlichen Flachland, an den schönen Ufern der Spree und Havel wäre zweifellos Platz genug für die weiträumigste Bau-, weise, natürliche Hindernisse stehen hier nicht im Wege. Aber die Voraussetzung für sie ist eine einheitlich geführte, sozialpolitisch durchdachte Verkehrspolitik.

Hugo Preuß, in »Sozialpolitik im Berliner Verkehr«, 1911

Selber nicht bauen und andere verhindern zu bauen.

Alter Leitspruch öffentlicher Verkehrspolitik in Paris und Berlin

War Bismarcks Haltung gegenüber der Berliner Wohnungsnot zweideutig, so waren die hemmenden Eingriffe des von ihm geleiteten Staates sehr eindeutig eine Hauptursache der Berliner Verkehrsnot und damit auch der Berliner Wohnungsnot.

Im zwölften Jahre der Bismarckschen Regierung (1874) schrieb Treitschke: »Unsere Hauptstadt gleicht augenblicklich einem jungen Menschen in jenem anmutigen Alter, da die Beine und Arme aus den Kleidern herauswachsen und eine tropische Vegetation die Gesichtshaut bedeckt. Eine zusammengewürfelte Menschenmasse, die noch nicht heimisch geworden, lebt eingeengt in unerschwinglich teuren Wohnungen: noch fehlen fast alle Hilfsmittel entwickelten Verkehrs, welche allein dieses bedrängte Leben wieder zur Natur zurückführen können.« Bevor Treitschke dieses unnatürliche »Fehlen« feststellte, war Berlins Bevölkerung in zehn Jahren um die Hälfte gewachsen (von 632 500 im Jahre 1864 auf 932 760 im Jahre 1874). Drei Jahre später überschritt sie die erste Million. Diese »amerikanische« Vermehrung der Bevölkerung hätte eine sozialpolitisch ernstere Regierung für ebenso amerikanische Vermehrung der Verkehrsmittel sorgen oder wenigstens willkürliche Verbote neuer Verkehrsmittel vermeiden lassen. Aber die Berliner Verkehrspolitik des preußischen Staates folgte dem Pariser Leitspruch: »Selber nicht bauen und andere verhindern zu bauen.« Im September 1875 empfing der Reichskanzler den Besuch von Braun-Wiesbaden, der gerade auf seiner Balkanreise festgestellt hatte, daß damals sogar schon Bukarest und Konstantinopel von den Pferdebahnen durchquert wurden, denen die Verkehrsfeindschaft der preußischen Regierung noch den Zutritt ins innere Berlin versagte. Die sich ergebende verkehrspolitische Rückständigkeit Berlins wurde noch deutlicher, als der Berliner Magistratsbericht von 1879, gar einen Vergleich Berlins mit London wagte: »Die Segnungen, welche die Bevölkerung des dreimal so großen London genießt, dessen Behausungsziffer noch nicht den siebenten Teil der Berliner ausmacht und dessen Sterblichkeit, einst weit über die Berliner hinausgehend, jetzt weit günstiger als die Berliner steht, können auch der Bevölkerung unserer Stadt zu Teil werden, sobald ein gutes Verkehrssystem die bequeme Verbreitung derselben auf einer … für eine Großstadt geeigneten Fläche herbeigeführt.« Noch ungünstiger als mit London fiel der später mitgeteilte Vergleich Berlins mit den kleineren amerikanischen Hauptstädten aus.

Wie die kasernierte, verkehrslose Wohnweise Berlins als das Ergebnis jahrhundertelanger staatlicher Hemmungen und politischer Unfreiheit, so ist die offene Wohnweise Londons und anderer angelsächsischer Städte als das Ergebnis jahrhundertealter politischer und Siedlungs-Freiheit zu verstehen. Das stets gleichsam »reichsfreie« London und seine zahlreichen Nacheiferer unter den angelsächsischen Städten haben diese Freiheit als notwendige Lebensbedingung gegen die Übergriffe des Absolutismus und anderer Schädlinge städtischer Kultur immer erfolgreich verteidigt. In London haben sich während des 17. und 18. Jahrhunderts, die billigen Mietkutschen und seit 1819 die Omnibusse zu wirkungsvollen Werkzeugen der städtischen Dezentralisation und der Auflockerung des Wohnwesens entwickelt. Als der englische Adel seine kutschierende Würde und als die Themseschiffer ihren Erwerb durch diesen neuen Wettbewerb gefährdet sahen, hat der König die Mietkutschen verboten (1635). Wenige Jahre später wurde er um einen Kopf kürzer gemacht. Die Reihen der Mietkutschen wurden täglich länger. Den Londoner Omnibussen leisteten später die Bewohner der durchquerten Vorstädte erbitterten, aber vergeblichen Widerstand. Noch schärferen Widerstand erregte es, als in New York, das damals (1830) mit 200 000 Einwohnern noch um ein Fünftel kleiner war als Berlin, die Omnibusse auf Schienen gestellt, d. h. in Straßenbahnen verwandelt wurden. Aber die schärfsten Widerstände verhinderten nicht, daß dieses wirksamere neue Verkehrsmittel seit den fünfziger Jahren in allen amerikanischen Städten zur Regel wurde, selbst wenn sie viel kleiner blieben als das »amerikanischer« wachsende, aber verkehrslose Berlin. Auch drüben wurde der Verkehr bekämpft. So bekämpften die Besitzer von Wagen und Pferden die Straßenbahnen wegen ihrer störenden, damals noch hohen Schienen. Und die Haus- und Ladenbesitzer und die Steuerzahler im Innern der amerikanischen Städte bekämpften die Straßenbahnen wegen der unerhörten Stadtflucht, die sie ermöglichten. Aber bald lebten die geistigen Führer der angelsächsischen Städte dauernd auf dem Lande und sorgten zusammen mit den stadtfreudigen Farmern für immer bequemere Verbindungen zwischen Land und Stadt. 1860 bekam der Stadtingenieur von Liverpool auf seine Rundfrage folgende typische Auskunft aus Massachusetts: »Die Bewohner der Innenstadt Boston und die Besitzer von Grundeigentum an den in Frage kommenden Verkehrsstraßen haben sich der Einführung von Straßenbahnen kräftig widersetzt, aber ihre Anstrengungen waren machtlos gegenüber den Landbewohnern, deren Vertreter in den Staatsbehörden weit zahlreicher sind, so daß sie immer die städtischen Vertreter und ihren Anhang überstimmt haben.« Anders als in Berlin oder Paris gab also die politische Verfassung der angelsächsischen Städte den Feinden des Verkehrswesens kein Vetorecht gegen die Verbesserung der Verkehrsmittel. In der konservativsten Stadt Amerikas, in Philadelphia, das z. T. wegen seiner Rückständigkeit nur bis 1820 die größte Stadt Amerikas geblieben ist, hatte im Jahre 1880 jeder Einwohner doch schon beinahe viermal so lange Straßenbahngeleise zu seiner Verfügung als in dem volkreicheren und deshalb verhältnismäßig viel verkehrsbedürftigeren Berlin. Im Jahre 1880 lebten in Philadelphia 847 170 Einwohner in 146 412 Häusern (also 5,79 Bewohner in jedem Haus); 1879 betrug dort die Gleislänge der Pferdebahnen bereits 450 Kilometer. Berlin war im Jahr 1880 schon sehr viel größer; es lebten dort 1 123 608 Einwohner auf 18 138 bebauten Grundstücken (also 62 Bewohner auf jedem Grundstück, d. h. in jeder Kaserne). Die Gleislänge der Berliner Pferdebahnen betrug im Jahr 1879 nur 154 Kilometer. Vgl. Sitzungsprotokoll des Vereins für Eisenbahnkunde vom 10. Februar 1880.

Mit den Straßenbahnen war eine Entdeckung, deren sich Bergwerksbetriebe schon seit Jahrhunderten bedienten, plötzlich zu höchster Wirksamkeit gekommen: es war künftig nicht mehr nötig, die gesamte Breite einer Straße zu pflastern, um sie für schnelles Fahren schwerer Wagen brauchbar zu machen. Statt sich regellos zwischen den beiden Bordkanten der Straße hin und her zu bewegen und so die teure Pflasterung der ganzen Straßenbreite zu beanspruchen, konnte die Schwere der größten Lastwagen auf zwei schmalen Eisenbändern aufgefangen werden. Diese Erfindung, deren bleibende Bedeutung heute von den verschwenderischen Anhängern des Autobusses und des privaten Kraftwagens leichtsinnig übersehen wird, war mindestens ebenso genial wie einst die Entdeckung der gotischen Baumeister, daß die Gewölbe ihrer Kirchen nicht durchweg aus schweren tragenden Steinen ausgeführt zu werden brauchten, sondern daß wenige dünne Trage-Rippen genügten, um viel größere Gewölbe in viel überraschendere Höhen emporzutragen. Diese baumeisterliche Entdeckung hat die gesamte Baukunst des Mittelalters von Grund aus neugestaltet. Ähnlich revolutionierend wirkten im neuzeitlichen Städtebau die Schienenstraßen, wenn ihre Einführung nicht wie in Berlin durch reaktionäre Mächte verhindert wurde.

Stärker noch als bei den Pferdebahnen wirkte die befreiende Gewalt der neuen Entdeckung bei den Dampfbahnen. Nachdem 1832 in London ein Sturm der Entrüstung die erste Gesetzesvorlage für eine Dampfbahn zu Fall gebracht hatte, verkehrten zwei Jahre später bereits Dampfbahnzüge in Marylebone, einer Hauptstraße Londons. 1837 wurden die ersten sechs Kilometer Hoch- oder »Viaduktbahn« dem Verkehr übergeben, wie sie 44 Jahre später beim Bau der Berliner Stadtbahn nachgeahmt werden sollte. Eine nach der anderen führten die englischen Eisenbahngesellschaften ihre Linien bis ins Herz der engstraßigen » City«. Die englische Abneigung gegen die Eisenbahnen hatte sich schnell in die sogenannte Eisenbahnmanie verwandelt. Seit 1853 wurde die erste Untergrundbahn gebaut; 1860 wurde sie eröffnet. Die » City of London«, die ihre engen Straßen entlasten wollte, beteiligte sich mit 3,5 Millionen Mark an diesem Unternehmen. Nach seinem Anfangserfolg wurde London mit Schnellbahnen überschwemmt. Die Rauchplage in den Tunnels wurde kein Hindernis. Auch kein Polizeipräsident verbot den englischen Kapitalisten, ihr Geld millionenweise in den Untergrundbahnen zu verlieren.

Denn Untergrundbahnen sind teuer und können kaum bei stärkster Benutzung lohnend gemacht werden. Obgleich Groß-London schon 1851 2,86 Millionen Einwohner zählte, haben dort die meisten Untergrundbahnen ihren Geldgebern große Verluste gebracht. In dem viel kleineren New York wurde zwar lebhaft für Untergrundbahnen nach Londoner Muster gekämpft, doch wurde seit 1866 die sehr viel billigere Hochbahn gebaut. 1867 verkehrten bereits Züge von der Südspitze der Halbinsel bis ans damalige Nordende der Stadt. Bald darauf durchquerten die neuen Hochbahnbauten bereits weite unbebaute Gelände nördlich der Stadt. Die Erlaubnis zu diesen Bauten war in zahlreichen Prozessen, namentlich gegen die eifersüchtigen Straßenbahngesellschaften, errungen worden. Sobald aber die ersten Züge auf den billigen eisernen Gerüsten der siegreichen Hochbahngesellschaft einherpolterten, verursachte ihr ungewohnter Lärm viele neue Prozesse. Die Anlieger erhielten jedoch keinen Pfennig für die angebliche oder wirkliche Entwertung ihres Eigentums, weder von der Bahngesellschaft noch etwa von der Stadt New York.

Wo die Bahnen alte Wohngebiete durchkreuzten, war diese Entwertung vorübergehend sehr fühlbar. Trotz dieser Entwertung entwickelten sich aber New York und später Chicago, Boston und Philadelphia längs ihrer billigen Hochbahnen mit ungeheurer Schnelligkeit. Im Jahre 1878 liefen in New York bereits alle drei bis vier Minuten Hochbahnzüge in vier Parallelstraßen nebeneinander her und beförderten auf ihren 55 Kilometer langen billigen Eisenblechviadukten die Arbeiter zu halben Preisen von ihren Arbeitsstätten zu ihren Wohnstätten im Grünen. Und doch hatte New York noch im Jahre 1880 nur etwa ebenso viele Einwohner wie Berlin, wo nicht nur Hochbahnen, sondern sogar noch viele Straßenbahnen fehlten. Nicht nur trotz der angeblichen Entwertung durch die Hochbahnen, sondern zum großen Teil dank der Hochbahnen stiegen die 5600 ha der Insel Manhattan, für die im Jahre 1626 noch in Bausch und Bogen 24 Dollar gezahlt worden waren, zu einem versteuerten Boden- und Hauswert von 2,4 Milliarden Dollar im Jahre 1900. Erst im Jahre 1900 und auf Grund der Riesenwerte, die vorher durch Hochbahnen geschaffen worden waren, begann die Stadt New York mit der Verausgabung der ersten 35 Millionen Dollar für Untergrundbahnen, deren weiterer Ausbau seitdem Milliarden verschlungen hat. Aber an Geldmitteln konnte es der Stadt New York deshalb nie fehlen, weil sie durch ihre hohen (und schnell jede Steigerung des Bodenwertes erfassenden) Bodenwertsteuern eine Hauptnutznießerin der finanziellen Vorteile ist, die sie mit ihren Bahnbauten den Bodenbesitzern verschafft. Wenn heute Berlin ähnlich die Kosten seiner verspäteten Schnellbahnbauten auf die Grundbesitzer verteilen könnte, dann müßte die städtische Besessenheit, nur teure Untergrundbahnen statt billiger Hochbahnen bauen zu wollen, weniger sicher zur Verkrüppelung des Verkehrsnetzes führen.

Ein neueres Beispiel für die Wirksamkeit der billigen Hochbahnen lieferte nach New York West-Philadelphia, wo die Boden- und Hauswerte während des Baues der Hochbahn (1900–1912) um 138 Millionen Dollar stiegen. Gleichzeitig bewies das viel kleinere San Franzisko – und manche andere Halbmillionenstadt Amerikas –, daß selbst ohne Hochbahnbauten (von den fast dreimal so teueren Untergrundbahnen ganz zu schweigen) durch einfache Überbrückung der gefährlichsten Kreuzwege wirksamer Schnellverkehr in den Dienst der städtischen Dezentralisation gestellt werden kann.

Wenn von Friedrichstraße und Schiffbauerdamm häufige schnelle Fährboote die Spree- und Havelländer erschlössen und wenn auf 30 Kilometer der Umgebung die Berliner Ausfallstraßen mit zwei- bis viergleisigen geschützten Verkehrsstreifen ausgestattet und mit Schnellbahngeschwindigkeit auf Straßenhöhe befahren würden, dann genösse Berlin die Wirkungen des aufwandlosen Schnellverkehrs, der zur Grundlage der unabsehbaren Gartenvorstädte des wasserumschlossenen San Francisco geworden ist. Aber in Berlin hat man in den entscheidenden Jahren lieber das Vielfache des Geldes, das zum Bau eines derartigen ausgedehnten Verkehrssystems erforderlich ist, auf dem Umwege über gesteigerte Bodenpreise einem kleinen Gebiete in der Mitte der Großstadt zugute kommen lassen und hat sich dann der verschwenderischen Untergrundbahnmanie ergeben, die auch heute noch die neuen Berliner Schnellbahnbauten fast auf die Hälfte ihrer finanzierbaren Ausdehnung verkrüppelt.

In Berlin ebenso wie in Paris wohnten nämlich in den entscheidenden Jahren die mächtigsten Bürger nicht in den Vororten, sondern nach alter Sitte noch in den dichtbebauten Innenquartieren. Die unablässige Aufwertung der großstädtischen Bodenrente gehörte namentlich in koloniearmen Ländern zu den Haupteinnahmequellen der Luxusbedürftigen, gleichviel ob ihr Luxus wie in Paris reich und verfeinert war oder armselig und protzenhaft wie im wilhelminischen Berlin vor und nach der »Gründerzeit«. Selbst der verfeinerte Luxus von Paris machte den französischen Königen ihre übervölkerte Hauptstadt nicht erträglich. Sie zogen sich schon gegen Ende des 17. Jahrhunderts ganz zurück in ihre Gartenstadt Versailles, was die preußischen Könige in Potsdam halbgeschickt nachahmten. Aber die französischen Minister schlossen mit der mächtigen Pariser Bürgerschaft eine Art Versicherung auf Gegenseitigkeit. Die Bürgerschaft verpflichtete sich zur großartigen monumentalen Ausschmückung der alten Hauptstadt. Die ausländischen Reisenden und Diplomaten mit großstädtischem Glanz zu verblüffen erschien der französischen Regierung ebenso wichtig wie Friedrich dem »Großen« die Ausstaffierung hoher Miethausfassaden in den Berliner Hauptstraßen oder die gewissenlose » fanfaronnade« seines riesigen Neuen Palais unmittelbar nach den furchtbaren Verlusten des Siebenjährigen Krieges. Als Gegenleistung an die Pariser Hausbesitzer hemmten die französischen Könige im 17. und 18. Jahrhundert mit drakonischen Bauverboten die Erweiterung von Paris, dessen Häuser und dessen Bodenwerte infolgedessen noch viel schneller wachsen konnten als die Bevölkerungszahl. Das Wachsen der Bodenrenten wurde den Pariser Hausbesitzern durch die große Revolution vorübergehend zwar geschmälert und verleidet, als die verrohten Bewohner der künstlich übervölkerten Quartiere die politische Herrschaft und die Guillotine in die Hand bekamen. Durch die Revolution verlor Paris 100 000 Einwohner; gleichzeitig wurde sein Gebiet mehr als verdreifacht (von 1104 Hektar auf 3370 Hektar). Im Jahre 1841 wurde dann das Stadtgebiet noch einmal mehr als verdoppelt (von 3370 auf 7800 Hektar). So konnte die rentable Wohnungsnot erst in den fünfziger Jahren wieder überhandnehmen. Seit 1855 gab es in Paris Unternehmer, die bereit waren, Schnellbahnen nach Londoner Muster zu bauen. Aber Napoleon III. und Hausmann, die allein die städtebaulichen Geschicke der Stadt in den Händen hielten, erachteten Schnellbahnen für überflüssig. Ihre städtebaulichen Träume stammten ganz aus der Zeit des ersten Napoleon, Bahnbauten jeglicher Art mußten also aus dem Innern der schönsten Stadt der Welt verbannt bleiben. Statt der dringend benötigten Schnellbahnverbindungen zwischen der Innenstadt und den erforderlichen, weit draußen liegenden Neubaugebieten wurde 1851 eine Ringbahn, das Vorbild der Berliner Ringbahn, gebaut. Für den Güterverkehr und für Verteidigungszwecke war die Ringbahn nützlich. Auf ihr konnten Vergnügungsreisende längs der inneren Festungswerke rings um ganz Paris fahren, wozu selbst Einheimische gelegentlich einmal Lust hatten. Für den täglichen Personenverkehr war die Ringbahn wertlos. Sie wirkte vielmehr, fast genau wie die Festungswälle, als Barrikade und hemmte die Ausdehnung der Stadt. Nach dem Sturz Napoleons III. wimmelte es in Paris von neuen, baureifen Schnellbahnprojekten. Von 1871 bis 1889 wurden 23 verschiedene Entwürfe ausgearbeitet, 1875 einer von der Stadt, 1896 einer von der Regierung. Ausgeführt wurde keiner, denn die »Hausbesitzer mit ihrem alten Haß gegen die Eisenbahnen« (das Wort stammt von dem Minister Guyot) und der politisch ebenso mächtige Kleinhandel fürchteten das Abwandern der Kundschaft und der Mieter. Die Haus- und Ladenbesitzer verstanden es, einen Kampf zwischen Staat und Stadtverwaltung zu entfesseln. Staat und Stadt kämpften künftig um das Vorrecht, die dringend erforderlichen Bahnen selber zu bauen. Ihren Eifer faßte Guyot in den Leitspruch: »Den andern am Bau hindern und selbst nicht bauen!« Als in Berlin ein sehr ähnlicher Kampf zwischen Staat und Stadt den Bau des Berliner Westhafens (und wichtigere Verkehrsanlagen!) um ein Jahrzehnt verschleppt hatte, erläuterte 1912 der Vizepräsident des Reichstages, Dove, den staatlichen und städtischen Wetteifer um den Berliner Verkehr frei nach Heine:

Und da keiner wollte leiden,

Daß der andere für ihn bau,

Baute keiner von den beiden.

Erst die Verkehrsschwierigkeiten gelegentlich der Weltausstellung von 1900 – also Rücksichten auf die Fremdenindustrie, nicht auf die heimische Wohnungsnot – zwangen zum Bau der Pariser Untergrundbahn, deren dichtes Netz ängstlich innerhalb der Festungswerke zusammengepreßt wurde wie die Wurzeln einer großen Pflanze in einem zu kleinen Blumentopf. Es gab der Stadt ein ausgezeichnetes Mittel für den inneren Verkehr, bei dem sich Berlin großenteils noch mit seinen langsamen Straßenbahnen behilft. Und doch darf das Pariser Untergrundbahnnetz, das schon um 1910 doppelt so lang war wie die Berliner Untergrundbahnen noch zwanzig Jahre später, für Berlin kein Vorbild werden. Der felsige Pariser Boden macht den Bau von Untergrundbahnen sehr viel billiger als der Berliner Sand und seine Grundwasserschwierigkeiten. Auch durfte kein Ausläufer des Pariser Netzes in die weite Umgebung hinausdringen und dort etwa einen Mieter oder Kunden des altstädtischen Kleinhandels abliefern. Der Auflockerung der zu dicht gepackten Wohnstadt dienen die Pariser Untergrundbahnen wenig.

Die Berliner Verkehrsentwicklung hat wenig von den angelsächsischen Städten und von dem freien Wettkampf ihrer Verkehrsunternehmungen gelernt; sie stand vielmehr im Bann des schlechten Pariser Vorbildes. Die Fiaker, deren Einführung in Berlin Friedrich der »Große« seinem Vater nachrühmte, gewannen unter dem Kasernen bauenden Sohne wenig Bedeutung. Ihre Zahl ging um 36 im Jahre 1769 auf 20 im Jahre 1780 zurück. Hundert Jahre später berichtete der Berliner Magistrat: »Die Entwicklung der Droschken gibt ein getreues Bild von dem Wachstum des Straßenverkehrs … Das Droschkenunternehmen war im Jahre 1815 mit einer Zahl von nur 30 Wagen und 50 Pferden ins Leben getreten … Im Jahre 1860 standen, abgesehen von 60 Nachtdroschken, 999 Stück Droschken zum Dienst des Publikums bereit, das Jahr 1866 konnte 2260 Droschken verzeichnen, während im Ausgang des Jahres 1876 sich im ganzen 4242 solcher Wagen in Benutzung befanden.«

Aus dieser letzten Zahl leuchtet der Milliardensegen. Der Berliner Polizeipräsident hatte die Ärmlichkeiten, mit denen Berlin vorher zufrieden war, nicht gebilligt. Schon im Jahre 1868 hatte er 1630 der vorhandenen 2460 Droschken wegen schlechter Verfassung vom Betrieb ausgeschlossen. Aber die hohe Zahl von 4242 Droschken im Jahre 1876 Zum Vergleich sei erwähnt, daß Berlin im Jahr 1928 bei seiner viermal so großen Bevölkerung und seiner ungeheuer gewachsenen Entfernungen nur 9129 öffentliche Kraftdroschken und 226 Pferdedroschken hatte. war ein Beweis dafür, wie einseitig die polizeiliche Sorge um die Droschken gewesen und wie schädlich die staatlichen Hemmungen für die anderen, billigeren Verkehrsmittel geworden waren. Die Vermehrung der Droschken war auf lange Zeit wie abgeschnitten, als endlich mit dem Bau der Pferdebahnen Ernst gemacht wurde. Der eben zitierte Berliner Magistratsbericht fährt fort: »Erst im Jahre 1846 war in Berlin neben den Droschken ein anderes Transportmittel ins Leben getreten, dessen spezifischer Unterschied von der Droschke durch seinen Namen ›Omnibus‹ bezeichnet wird. Diese Art der Personenbeförderung bedurfte längerer Zeit, bevor sie allgemeinere Beliebtheit beim Publikum fand.« Die oft geschilderten Schrecken des Kopfsteinpflasters in der preußischen Musterstadt machten die Fahrt im Omnibus zur Folter. Die im Jahre 1864 endlich erreichte Zahl von 393 Omnibussen ging rasch wieder auf 177 im Jahre 1875 zurück, nachdem seit 1865 die erste Berliner Straßenbahn den Kupfergraben mit Charlottenburg durch glatte Schienen verband. Da Berlin seinen ungeheuren Bevölkerungszuwachs in Kasernen zusammendrängte, konnte auch die neue Straßenbahn keinen neuen Verkehr aufnehmen oder schaffen, sondern mußte die Omnibuslinien verdrängen. Das Verschwinden der Omnibusse ging sogar schneller als die Zunahme der Straßenbahnwagen. Über die staatlichen Hemmungen des Straßenbahnbaues berichtete der Berliner Magistrat im Jahre 1880: »Lange Zeit hindurch schien es, als ob die Straßenbahn vom Kupfergraben nach Charlottenburg eine Nachahmung in unserer Residenz nicht finden sollte. Es fehlte zwar nicht an Unternehmungslustigen, welche den Behörden die Projekte zur Ausbeutung von Pferdebahnlinien nach den verschiedensten Richtungen hin behufs Erteilung der Konzession unterbreiteten. Die eigentümlichen Ressort-Verhältnisse indessen und die Differenzen über die Kompetenz der dabei interessierten staatlichen und städtischen Behörden traten diesen Bestrebungen ebenso hinderlich entgegen wie die freilich unbegründeten Besorgnisse, welche nicht nur an maßgebenden Stellen bezüglich der Gefährdung des übrigen Verkehrs durch die Geleise und Wagen der Pferdeeisenbahnen gehegt wurden. Erst im Jahre 1872 gelang es, die vorstehend angedeuteten Hindernisse so weit zu beseitigen, daß der Großen Berliner Pferdeeisenbahn-Aktiengesellschaft die Konzession zur Herstellung eines das ganze Weichbild und die nächste Umgebung Berlins umfassenden Pferdebahnnetzes übertragen werden konnte.« Im Jahre 1876 gab es erst 373 Straßenbahnwagen und Omnibusse, während es zwölf Jahre vorher schon 393 Omnibusse gegeben hatte. Zum Vergleich sei erwähnt, daß Berlin im Jahr 1928 620 Kraft-Omnibusse sowie auf der Straßenbahn 1876 Trieb- und 1807 Anhängewagen hatte. Dazu kamen auf der Hoch- und Untergrundbahn 500 Trieb- und 497 Anhängewagen, ferner im Stadt-, Ring- und Vorortverkehr der Reichsbahn 400 Dampflokomotiven und 3220 Personenwagen; außerdem standen dem elektrifizierten Betrieb der Stadt-, Ring- und Vorortbahn 467 Trieb- und 487 Beiwagen zur Verfügung. Während so die Anzahl dieser Verkehrsmittel zurückgegangen war, hatte sich die Bevölkerung von 650 000 auf 1 Million, also um mehr als die Hälfte vermehrt. Einen stärkeren Beweis für die schädliche Wirkung des Fünf-Milliarden-Segens und für den von ihm beschleunigten Sieg der Berliner Mietskaserne kann es nicht geben.

Der Hauptgrund für die schädliche Verzögerung des Straßenbahnbaues war wieder die systematische Unordnung und die überlieferte Überzahl der staatlichen Behörden, die mit ihrem gerühmten selbstlosen Pflichteifer blindlings gegeneinanderarbeiteten. Infolge einer der alten Anmaßungen, mit denen der preußische Staat die bauliche Entwicklung Berlins hemmte, mußten alle Berliner Straßen, die vor 1837 angelegt waren, aus Steuergeldern erhalten werden, die durch staatliche Kassen geflossen waren. Aus dieser Anmaßung leitete der Staat das Recht ab, den Bau von Straßenbahnen auch in den anderen, sehr viel längeren Straßen zu verhindern, die nach 1837 angelegt und von der Stadt Berlin unter Vermeidung des staatlichen Umwegs unterhalten wurden.

Der Kampf, den die Stadt für ihre Ausdehnung und ihren Lebensraum gegen die staatliche Drosselung ihres Verkehrs kämpfen mußte, hätte mit weniger Schaden für die Stadt geführt werden können, wenn er weniger ungleich gewesen wäre. Aber die überlieferte Unordnung der preußischen Staatsverwaltung verteilte ihre angemaßten Vollmachten auf vier verschiedene Staatsbehörden, von denen jede ihren eigenen wirksamen Guerillakrieg gegen die Stadt führte. Die Stadt mußte sich gleichzeitig mit dem Berliner Polizeipräsidenten, mit der »Königlichen Ministerialbau-Kommission«, mit der »Königlichen Tiergarten-Verwaltung« und mit der Regierung zu Potsdam auseinandersetzen. Jede der genannten Behörden stellte verschiedene Bedingungen für die Genehmigung von Straßenbahnen. Auch wenn die verkehrspolitische Stoßkraft der Stadt stärker gewesen wäre, als sie es bei ihrer verkümmerten Selbstverwaltung und der Vorherrschaft der Mietskasernenbesitzer sein konnte, wäre sie durch diese bürokratischen Reibungen erschöpft worden. Seit der Erbauung der Berlin-Charlottenburger Straßenbahn im Jahre 1865 rang die Stadt vergeblich um das Eigentumsrecht über ihre Straßen, das ihr erst nach zehnjährigem Kampf Anfang 1876 endlich zufiel. Damals wurden endlich drei von den vier dreinredenden Staatsbehörden und damit wesentliche Hemmungen des Berliner Straßenbahnbaues beseitigt. Mit jahrzehntelanger Verspätung entwickelte sich die Straßenbahn endlich in Berlin, d. h. also zu einer Zeit, in der sie eigentlich bereits beseitigt oder schnelleren Verkehrsmitteln untergeordnet werden mußte.

In dem Mangel an Verkehrsmitteln sah schon der Berliner Verwaltungsbericht von 1879 (S. 57 ff.) einen Hauptgrund für die schädliche Steigerung der Bevölkerungsdichte und der Bodenwerte. Diesem Bericht zufolge ist der durchschnittliche Mietwert jedes Berliner Grundstückes von 67 947 Mark im Jahre 1861 auf 169 914 Mark im Jahre 1876 gestiegen. Im Jahre 1860 zahlte jeder Berliner durchschnittlich 74 Mark, im Jahre 1876 schon 162 Mark Miete. Die im Jahre 1861 vorhandenen 9462 Berliner Grundstücke waren in fünfzehn Jahren um etwa eine Milliarde aufgewertet worden. Auch eine sehr geringe Annäherung an gerechtere Besteuerung hätte das Zehntel dieser übertriebenen Aufwertung erfassen können, das für den Bau von Schnellbahnen und für die von der Stadt damals geforderte soziale Verkehrspolitik mehr als genügt hätte. Aber Bismarck »erschrak« zu spät »über die Geduld des ärmeren Volkes« und tat auch dann wenig zur Milderung der staatlich geförderten Verkehrsnot, auf der die furchtbaren Berliner Mietwerte beruhten.

Keineswegs hatten etwa die Berliner Dampfbahnbauten die vom Staat verbotenen Straßenbahnen ersetzt. In Preußen blieb der Eisenbahnbau bis zum Weltkrieg durch ein veraltetes Gesetz geregelt, das im Jahre 1838, also vorsorglich in der Zeit vor dem Bau der Eisenbahnen und den daraus erwachsenden Erfahrungen erlassen worden war. Damals bekämpften der preußische Handelsminister und der preußische Generalpostmeister unter Berufung auf die schlecht besetzten Postkutschen den Bau von Eisenbahnen. Die Schwierigkeiten, die dieses biedermeierliche Gesetz dem Bau der großstädtischen Bahnen in den Weg legte, umschrieb Geheimrat Hartwich, der erste Ingenieur des Berliner Stadtbahnbaues, vorsichtig mit den Worten: »Mit den auf dem Kontinente bestehenden Vorschriften und Reglements würde man durch die Straßen der großen Städte Amerikas keine Schienenstraßen erzielt haben.«

Während sich in Amerika wie in London die verschiedenen Eisenbahngesellschaften mit ihren erfolgreichen Vorstößen in die Innenstadt überboten, stießen in Berlin die Ähnliches anstrebenden Gesellschaften auf unüberwindlichen staatlichen Widerstand. Dieser Widerstand zerschmolz nur, wenn es sich um militärische Bedürfnisse handelte. So waren seit 1844 von verschiedenen Unternehmern immer neue Vorschläge für eine Berliner Verbindungsbahn vorgelegt und von den verschiedenen Staatsbehörden abwechselnd empfohlen und gehemmt worden. Diese Bahn sollte ein noch heute erst teilweise überwundenes Berliner Leiden, die Trennung der verschiedenen Kopfbahnhöfe, rechtzeitig heilen. Noch 1911 mußte Hugo Preuß wieder feststellen, was vor ihm die führenden Verkehrsfachleute oft wiederholt hatten, »daß es ein Widersinn ist, den gewaltigen Vorortverkehr Berlins an isolierten Kopfstationen endigen zu lassen. Und nicht bloß verkehrstechnisch, auch unter den leitenden Gesichtspunkten der Ansiedlungs-, Wohnungspolitik usw. ist dies ein vollkommener Widersinn, der einen großen Teil der Segnungen, die an sich die schnelle Verbindung schaffen könnte, illusorisch macht. Das Gebiet der großstädtischen Agglomeration, das notwendig als eine organische Einheit zu betrachten ist, fordert unbedingt die Verbindung dieser sich hier totlaufenden Vorortstrecken, also jedenfalls die viel erörterten beiden Durchmesserlinien vom Potsdamer zum Stettiner und vom Görlitzer zum Lehrter Bahnhof … Aber die Ermöglichung des Notwendigen fordert vor allem eins: das sozialpolitisch beseelte Zusammenarbeiten von Staat und Stadt; denn das ist eine Aufgabe, die nur Staat und Stadt gemeinsam in organischem Zusammenwirken lösen können.«

Dieses Zusammenwirken verweigerte der preußische Staat seit 1844. Die damals von ihm abgelehnte Bahn entsprach in der Linienführung z. T. schon dem, was später wieder August Orth verlangen mußte. Ein anderer im Jahre 1845 durch Kabinettsorder abgelehnter Entwurf forderte bereits die Viaduktführung nach Londoner Muster mit Ausnutzung der Stadtbahnbögen, wie sie 35 Jahre später beim Bau der von Orth angeregten heutigen Stadtbahn verwirklicht wurde und die dauernde Verzinsung eines Kapitals von 15 Millionen Mark erbrachte. Diese Stadtbahn hat wenigstens die östlichen und westlichen Bahnhöfe verbunden. Da das 1882 eröffnete Stück dieser noch heute unvollendeten Stadtbahn eine der genialsten und nachahmungswürdigsten Leistungen im Städtebau der Welt darstellt, verdient das hier zu schildernde Mißgeschick ihrer Vorgängerin, also der alten Berliner Verbindungsbahn, die Aufmerksamkeit des Betrachters.

Berlins bauliche Entwicklung wäre anders geworden, wenn dieser älteste Stadtbahnbau von der preußischen Regierung weniger erfolgreich geschädigt worden wäre. Obgleich von dieser Bahn große Erleichterungen für Güter- und Personenverkehr erwartet werden durften und obgleich die Baukosten bei der geplanten Befahrung der Straßendämme auf weniger als eine Million Thaler veranschlagt waren, scheiterten alle Entwürfe an den üblichen bürokratischen Klippen. Da drohte im Herbst 1850 der Bürgerkrieg mit Österreich. Bei der Mobilmachung des preußischen Heeres begriffen plötzlich wenigstens die preußischen Generäle, daß zwischen den sich totlaufenden Berliner Kopfbahnhöfen das Eisenbahnnetz des ganzen Staates zerriß. Unter dem Eindruck der preußischen Niederlage von Olmütz wurde dann Hals über Kopf der Verbindungsbahnbau in Form des billigsten Provisoriums ausgeführt. Zehn Monate später war die ganze Linie vom Stettiner über den Hamburger, Potsdamer, Anhalter zum Frankfurter Bahnhof in Betrieb. Vorher hatte sich die Regierung gegen die Durchbrechung der alten Stadtmauer gesträubt, »da diese Maßregel der Aufgabe, welche die Garnison bei entstehenden inneren Unruhen lösen sollte, in nicht zu rechtfertigender Weise entgegentreten würde« und weil die Durchbrechung dieser Mauerschranke den Einkünften aus der volksfeindlichen Schlacht- und Mahlsteuer gefährlich werden konnte. Bereits vor 1850 hatte also die Regierung ein Vorspiel zu den Schwierigkeiten geliefert, die sie später unter Bismarcks Herrschaft den Pferdebahnen und ihrem Vordringen in die innere Stadt machte. Nach ihrer erfolglosen Mobilmachung von 1850 ließ die Regierung die Stadtmauer, wo es nötig war, durchbrechen und ließ ihre Dampfbahn unbekümmert durch die Straßen laufen.

So entstand die erste preußische Staatsbahn keineswegs als sozialpolitische Tat. Nachdem die Regierung mit diesem Bau für künftige militärische Bedürfnisse gesorgt zu haben glaubte, sank sie wieder in ihre überlieferte städtebauliche Gleichgültigkeit. Das eingleisige Provisorium dieser Bahn blieb dreißig Jahre unverbessert in Benutzung. Der Personenverkehr, von dem viel erhofft worden war, wurde gar nicht versucht. Der Güterverkehr dagegen wuchs derartig, daß die Straße überlastet und schließlich eine Neugestaltung unvermeidlich wurde. Statt damals wenigstens ihre Straßendampfbahn in eine Viaduktbahn umzubauen, die auch die erforderliche Schlagader des Personenverkehrs werden konnte, dachte die Regierung wieder nur an ihre militärischen Bedürfnisse und baute nach Pariser Muster in weitem Umkreis um die Stadt eine Ringbahn, die nach dem Urteil des Berliner Verwaltungsberichtes von 1898 (S. 39) »vielfältig gleichsam wie eine neue Stadtmauer in die Erscheinung tritt und wirkt«. Dieser Bahnring ersetzte nicht die dringend benötigten Durchmesserbahnen und die radialen Verbindungen nach den billigen Neubaugebieten, wie sie Huber, Faucher, Orth, Bruch, Dohna und der Berliner Magistrat verlangt hatten. Dieser stadtmauerähnliche Bahnring verstärkte den Ring des »Bodenmonopols«, der Berlin umschloß, statt ihn zu brechen. Eine solche Ringbahn konnte für den Berliner Personenverkehr erst ein halbes Jahrhundert später Bedeutung gewinnen, als die »cohärente Steinmasse« endlich über den einschnürenden Ring hinausgeflutet und so gewaltig gewachsen war, daß die verschiedenen Strecken der Ringbahn fast zu Durchmesserstrecken der Stadt wurden. Während die preußische Regierung den Berliner Verkehr durch ihren verständnislosen Schematismus schädigte, besaß die Hauptstadt in August Orth (1828 bis 1901) einen der genialsten Beurteiler großstädtischer Verkehrsbedürfnisse. Er erkannte klar, was Napoleon III., Hausmann und ihre Nachahmer in Potsdam und im Berliner Polizeipräsidium nie begriffen, daß »bei Städten über eine halbe Million Einwohner mit Lokomotiven betriebene lokale Eisenbahnen die Hauptverkehrsstraßen bilden müssen, deren Durchführung als Hauptstraßennetz der weiteren Entwicklung von Straßenanlagen zweckmäßig vorangeht. In Verbindung damit muß stets eine Umbildung der inneren Stadt stehen.«

Dieser städtebauliche Grundsatz erster Ordnung entstammt der schon im Jahre 1871 erschienenen, aber heute noch ganz überraschend neu wirkenden Schrift August Orths: »Berliner Zentralbahn; Eisenbahnprojekt zur Verbindung der Berliner Bahnhöfe nach der inneren Stadt.« Die Wohnungsnot der Großstädte, so führte Orth aus, ist nur zu beheben durch Schaffung eines Vorortverkehrsystems im Sinne des großen Londoner Vorbildes; die äußere Ringbahn, die für Berlin seit 1867 gebaut wurde, sei einem falschen Vorbild, nämlich der Festung Paris, nachgeahmt; Berlin dagegen sei wie London eine offene, ohne Grenzen ausdehnungsfähige Stadt und müsse deshalb ein rein radial ins Herz der Stadt dringendes Schnellverkehrsystem nach Londoner Muster erhalten. Er forderte deswegen den Anschluß sämtlicher Bahnen (also auch der in die Potsdamer, Anhalter, Stettiner, Görlitzer und Lehrter Bahnhöfe mündenden Linien) an eine zentrale Stadtbahn, ohne welche die damals gebaute Ringbahn wirkungslos und ihre Rentabilität zweifelhaft bleiben müsse. Weitblickend setzte Orth auseinander, wie eine Stadtbahn, welche die ganze Stadt durchquert, recht eigentlich ein Zentralbahnhof sein würde, welcher der gesamten Länge der Stadt zugute kommt und obendrein sehr viel weniger Raum frißt als die verkehrsstauenden Kopfbahnhöfe (Seite 227). Mit genialem Verständnis für die Zusammenhänge städtebaulicher Lösungen forderte Orth, daß der Bau dieser Zentralbahn Hand in Hand gehen müsse mit einer einheitlichen Sanierung der Altstadt im Sinne der großen Wiener und Pariser Vorbilder, aber verbunden mit einer großzügigen Stadterweiterung im Sinne der Londoner Gartenvorstädte, und daß die Unkosten dafür aus einer zielbewußten, mit dem Bahnbau verbundenen Bodenpolitik zu bestreiten seien, wie es später wieder der Verkehrsfachmann Kemmann, der Staatsmann Hugo Preuß und der Berliner Stadtbaurat Martin Wagner gefordert haben. Die hohen Bodenwertsteigerungen, die der Bahnbau sicher bringen mußte, sollten also, wenigstens teilweise, der privaten Spekulation entzogen und für die Deckung der Bahnbaukosten herangezogen werden.

So gab Orth Einblicke in das Wesen des modernen Städtebaues, deren Wert durch die Erfahrungen der folgenden sechzig Jahre bestätigt und gesteigert worden ist. Die werbende Kraft dieser klaren Gedanken Orths veranlaßte gleich nach ihrer Veröffentlichung den Berliner Magistrat, vom Minister für Handel und öffentliche Arbeiten eine Neuregelung des Berliner Verkehrswesens zu erbitten. Dieses Schreiben, das der Behörde, von der es ausging, Ehre macht, zeigt, daß damals für eine durchgreifende Lösung im Orthschen Sinn nur der zugreifende Staatsmann fehlte. Allerdings verpflichtete dieses Schreiben die Stadt Berlin zu nichts, sondern es enthielt nur ausgezeichnete Ratschläge für die Staatsbehörde, die keinerlei Verständnis dafür besaß. Wie sich die Berliner Stadtverordnetenversammlung gegenüber wohnungspolitischen Vorschlägen verhielt, die an ihre eigene Adresse gerichtet waren, zeigte Oberbürgermeister Hobrechts gescheiterter Versuch, das Erbbaurecht einzuführen. Immerhin zeugte das Schreiben des Magistrats an das Ministerium von verblüffend klarem Einblick in die Schäden des Berliner »Baustellenmonopols«, »der ausgefeilten wirtschaftlichen Regeln der cohärenten Berliner Steinmassen« und des Berliner Bebauungsplanes, ein Verständnis ferner für die Notwendigkeit, umgehend mit dem bisher befolgten System »der peripherischen Vergrößerung durch vielstöckige Wohnhäuser« zu brechen, die Erkenntnis schließlich, daß ein außerordentlicher Schritt zur Besserung der Verhältnisse durch schleunigen Bau von »radialen Bahnen, welche möglichst weit in die innere Stadt hineindringen«, getan werden müsse, also ganz im Sinn der neuen Forderungen Orths und vieler späterer Verkehrspolitiker. Das Schreiben verlangte nebenbei nicht mehr und nicht weniger als die Schöpfung einer Art Großberliner Zweckverbandes für Verkehrswesen, wie er 40 Jahre später (1912) endlich als Vorläufer der Berliner Einheitsgemeinde in Wirkung trat. Das denkwürdige Schreiben schloß mit den Worten: »Wenn nur gute Communicationen geschaffen werden, so werden wir bald genug sehen, mit welcher Begierde Berlin sich von dem Drucke seiner hochbebauten Straßen entlastet und wie neue Bebauungszentren im Kreise um Berlin entstehen.«

Was die Ausführung der Orthschen Vorschläge teilweise ganz vereitelt, teilweise viele Jahre verzögert hat, war nicht der Widerstand der Stadt Berlin oder der Privatbahnen, denen übrigens Bismarck bald darauf den Garaus machte, sondern der Staat und die Staatsbahnen. Die Deutsche Eisenbahn-Bau-Gesellschaft (später Berliner Stadteisenbahn-Gesellschaft), die sich schnell zur Durchführung des Orthschen, später von Hartwich neu gestalteten Bauplanes gebildet hatte, gewann ohne Schwierigkeit die Beteiligung der Bahngesellschaften, die sich alle eine Verbindung nach der Innenstadt dringend wünschten. Der »Krach« der Gründerjahre schlug dann der Baugesellschaft, die sich in umfangreiche Geländekäufe zu Hochkonjunkturpreisen eingelassen hatte, tödliche Wunden. Aber die Ausführung des Stadtbahnplanes, der zu gesund war, um ganz unter den Tisch fallen zu können, fiel zusammen mit 2,4 Millionen Mark verfallener (weil nicht rechtzeitig vervollständigter) Aktieneinzahlungen der Aktionäre (der Deutschen Eisenbahn-Bau-Gesellschaft) dem preußischen Staat zu, der damals schon Besitzer der im Osten einmündenden Bahnen war und den staatlichen Bahnbesitz auszudehnen beabsichtigte. Seitdem Bismarck angefangen hatte Schutzzollpolitik zu treiben, erschien ihm der Erwerb der Eisenbahnen als das einfachste Mittel zur Verhinderung billiger Einfuhrfrachten für ausländische Waren, die seinen agrarischen und großindustriellen Parteien unbequem waren. Aber der Bau der Berliner Stadtbahn war für diesen Zweck nicht erforderlich. Er hatte auch keine militärische Bedeutung wie einst der Bau der alten Verbindungsbahn und der Ringbahn. Der Bau der neuen Stadtbahn war am wichtigsten für die Verbesserung der Berliner Vorortverkehrs- und Wohnverhältnisse. Er wurde also verschleppt. Es sollte bewiesen werden, daß Friedrich Wilhelm IV. sich getäuscht hatte, als er beim Anblick der ersten Eisenbahn ausrief: »Diesen Karren, der durch die Welt rollt, vermag niemand mehr aufzuhalten.« In der Welt Bismarcks konnte der Karren aufgehalten werden. Nicht nur an jeder Grenze der europäischen Kleinstaaten, zu deren Abrüstung Bismarck wenig beitrug, mußte der Karren haltmachen (so daß es hier transkontinentale Bahnen im amerikanischen Sinne eigentlich noch heute nicht gibt), sondern in Berlin kam der Karren überhaupt nicht ins Rollen, denn als Grundsatz der neuen Staatsbahnpolitik befolgte der Staat dort noch gewissenhafter den Leitspruch: »Selber nicht bauen und andere verhindern zu bauen.«

Künftig war der Staat nicht nur allmächtige Aufsichtsbehörde, sondern selber Erbauer und Verwalter der Eisenbahnen. Die daraus erwachsende Gefahr, auf die Hartwich, der erste Ingenieur der Stadtbahn, dringend hinwies, war um so größer, als die agrarische Regierungspartei die dringenden Empfehlungen des »Soldatenkönigs« zur Conservation der Residentzien (Seite 91) unvorsichtig vergessen hatte. Die preußische Agrarpolitik, die auch den Berliner Stadtbahnbau beherrschte, verfolgte andere Ziele als die Bahngesellschaften in den Hauptstädten anderer Länder. Man denke nicht nur an den Wetteifer, mit dem die Privatbahnen in das Herz der Londoner Innenstadt vordrangen, sondern auch an die neuen Milliarden-Tunnels, mit denen die Pennsylvania-Bahn und die New-York-Central-Bahn sich das Herz von New York eroberten. Die preußische Eisenbahnpolitik sah nicht das geringste Bedürfnis, »die vollständige und tief einschneidende, segensreiche, aber auch notwendige Revolution in unserem wirtschaftlichen und Verkehrsleben der Stadt Berlin hervorzurufen und zugleich deren Umbildung gerade in ihrem inneren Kern zu erzwingen«, wie Orth in seiner denkwürdigen Schinkel-Festrede von 1875 als Ziel des Stadtbahnbaues forderte. Allerdings wurde der Stadtbahngedanke nicht ganz fallengelassen. Er hatte nämlich insofern hohe Bedeutung für die Staatsbahnen, als »das westliche Ende der Stadtbahn an die damals zur Ausführung vorbereitete Staatsbahn Berlin-Wetzlar anschließen sollte, so daß auf diese Weise für die neue Bahn die Kosten des Berliner Endbahnhofes gespart werden konnten, indem die Berlin-Wetzlarer Bahn die Zwischenstationen der Stadtbahn und den östlichen Endbahnhof für die eigenen Betriebszwecke benutzen konnte. Die hierdurch zu erzielende Ersparnis war wegen der hohen Berliner Grundstückspreise nicht unbeträchtlich« (Hartwich). Die Vollendung der Stadtbahn zwecks Ersparnis eines Endbahnhofes verlor jedoch alle Dringlichkeit vom Jahre 1877 an, weil damals der Staat die Berlin-Dresdner Bahn in Verwaltung nahm und künftighin die Berlin-Wetzlarer Züge auf dem Personenbahnhof der Dresdener Bahn abfertigen konnte, was vor der Verstaatlichung wegen der hohen Forderungen der Privatgesellschaft unmöglich gewesen war. 1880 wurde auch die Potsdamer Bahn vom Staat angekauft und für die Einmündung der Berlin-Wetzlarer Bahn benutzt. Der Bau der Stadtbahn konnte somit in aller Gemächlichkeit vor sich gehen. Bei der Wahl der Linienführung entdeckte man denn auch schnell zahlreiche »Hindernisse, die sich im wesentlichen auf die hohen Grunderwerbskosten und auf die großstädtischen Verkehrsverhältnisse bezogen«, Hindernisse, die durch entschlossene außergewöhnliche Anstrengungen zu überwinden vom fiskalischen Standpunkt aus kein zwingender Grund vorlag und die man deshalb auf dem Wege langwieriger Verhandlungen zu besiegen vorzog. »Eine annähernd geradlinige Verbindung der beiden in Aussicht genommenen Endbahnhöfe wäre über die Michaelbrücke hinweg am Spittelmarkt vorbei parallel zur Leipziger Straße und durch die zwischen Tiergarten und Landwehrkanal gelegene Vorstadt hindurch am Südrand des Zoologischen Gartens entlang möglich gewesen. Diese Führung hätte nicht nur die Bahnlänge gegenüber der ausgeführten Linie um 20 Prozent abgekürzt, sondern auch in höherem Maße die Hauptverkehrsadern der Stadt dem Bahnverkehr erschlossen. Aber die hohen Grunderwerbskosten machten diese Linie unausführbar. Es mußte vielmehr ein Weg ausfindig gemacht werden, der die dichtbebauten Häuserviertel tunlichst vermied«, Vgl. »Berlin und seine Eisenbahnen«, herausgegeben im Auftrag des Kgl. Preuß. Ministers der öffentlichen Arbeiten, 1896, I, S. 319 f. d. h. also, der den Zweck der Stadtbahn als Schlagader des Stadtschnellverkehrs unvollkommen erfüllte. Wer sich heute an dem Gedanken der geraden Linie der Stadtbahntrassierung stoßen sollte, weil sie durch das zwischen Tiergarten und Landwehrkanal gelegene Wohnviertel führt, muß sich erinnern, daß durch die heutige Führung und durch den Packhof derselbe Schaden im Norden angerichtet worden ist, der im Süden vermieden wurde. Gerade das ans Schloß Bellevue angrenzende Gebiet des rechten Spreeufers war vom Königlichen Hofmarschallamt, welchem das meiste Gelände in jener Gegend gehörte, für eine vornehme Villenkolonie ausersehen worden, die sich nahe der damals beliebtesten Promenade am Spreeufer – sie wird bereits auf dem Stich von Chodowiecki als »la première promenade de Berlin« bezeichnet – wunderbar hätte entwickeln können, ein Gedanke, der nach Anlage des Packhofes und der Stadtbahn begraben werden mußte.

August Orths Vorschlag, das vom Bau der Stadtbahn sicher zu erwartende Steigen der Bodenwerte für die Finanzierung des Unternehmens dienstbar zu machen, wurde nur in geringem Umfang angewendet. Die kürzere und verkehrstechnisch richtige Linie wurde geopfert, und das Streben, mühelos und billig zu bauen, führte zu einem Schritt, dessen verhängnisvolle Bedeutung für das architektonische Äußere der Reichshauptstadt ebenso außerordentlich ist wie die Gleichgültigkeit, mit der er von den Bewohnern Berlins hingenommen wurde: der Bau der Stadtbahn wurde zum Anlaß der Zuschüttung und Verwendung des Königsgrabens in einer Form, die den Entwurf Orths verkümmerte. Der Königsgraben war ein Stück altes Berlin, ein durchschnittlich 40 Meter breiter Wasserstreifen (mit den angrenzenden Gärten, Höfen und Lagerplätzen 80 bis 200 Meter breit), ein fast zwei Kilometer langes Stück alter Befestigung aus der Zeit des »Großen« Kurfürsten, eine Möglichkeit stattlichen Städtebaues ersten Ranges. (Die Lage des Königsgrabens ist am besten auf Tafel 25, 35, 54 erkennbar.) Wenige Jahre vorher hatte in Wien Kaiser Franz der staunenden Welt ein Beispiel gegeben, wie derartige alte Festungsanlagen einer modernen Großstadt würdige Verwendung finden können. Dank der Geldfülle, die nach dem Deutsch-Französischen Krieg in Preußens staatlichen Kassen herrschte, war ein Grund, warum die junge Kaiserstadt bei der Verwertung ihres Festungsgeländes kleinlicher sein sollte als die alte Kaiserstadt, um so weniger vorhanden, als das in Berlin noch zu rettende Festungsgelände kleiner und billiger war als das Wiener. Auch hätte selbst ein Überbieten des gelungenen Wiener Vorbildes in Berlin weniger Hirn erfordert als 15 Jahre vorher die Neuschöpfung der Wiener Ringstraße. August Orth hatte für eine seiner Lieblingsideen, die Durchlegung der Kaiser-Wilhelm-Straße, ganz besondere Hoffnungen auf die Regulierung des Königsgrabens gesetzt. »Diese Regulierung«, schrieb er 1873, »wird zweckmäßig in der Weise erfolgen, daß der Graben zu einer breiten mit Bäumen bepflanzten und mit Statuen, Brunnenanlagen usw. besetzten Schmuckstraße umgestaltet würde. Dieselbe würde in der Mitte auf einem Bogengange die Stadtbahn aufnehmen können, wenn man nicht vorzieht, dieselbe von der Straße entfernt anzulegen. Jedenfalls würde beim Zuwerfen des Königsgrabens und dessen Regulierung zu einer breiten Straße für die Nachbargrundstücke eine sehr bedeutende Wertsteigerung entstehen, welche mit Zuschütten und Regulierung auf sechs bis neun Millionen Mark anzunehmen ist. Dieselbe sollte billigerweise weder den Adjazenten noch der Stadtbahn geschenkt, sondern für weitere Stadtregulierungszwecke bestimmt werden. Jedenfalls würde es vollständig unzulässig sein, durch eine Lage, welche der Stadtbahn eine teilweise unentgeltliche Benutzung des Königsgrabens zu gestatten scheint, jeder ferneren Regulierung in den Weg zu treten, so wie auch der Anschlag des Unternehmens auf solche unentgeltliche Benutzung nicht basiert ist. Es ist zunächst ein hervorragendes städtisches Interesse, an dieser Stelle, wo es durch die Verhältnisse so sehr erleichtert ist, vorzugehen, aber es scheint zur Zeit das Verständnis für diese Fragen sowie der nötige Wille zu fehlen.«

Aber die Regulierung des Grabens wurde verschleppt im Hin und Her zwischen Staats- und Stadtbehörden, die sich von 1875 bis 1879 gegenseitig Rechnungen schickten (die neue Kanalisation wurde hineingemischt) und schließlich statt eines Gewinnes von 6 bis 9 Millionen ein allseitiges Defizit errechneten. Der von Orth entworfene Straßenzug hätte bei rechtzeitigem Zugreifen breiter sein können als der Wiener Ring und hätte die Stadtbahn in einen dicht bepflanzten mittleren Schutzstreifen wie in einem Schutzwald bergen können. Statt dessen entstand die schmale (19 m) Dircksenstraße mit ihren zum Teil noch heute unbebauten Lagerplätzen. Um zu würdigen, was Berlin mit dem Königsgraben verlor, mag man an die Bremer Wallanlagen denken. Aber man muß sich auch vergegenwärtigen, was eine boulevardartige kurze, aber sehr breite und reich bepflanzte Ringstraße im Anschluß an »Unter den Linden« und an die Museumsinsel im Zug der heutigen Stadtbahn bis zum Märkischen Museum und im weiteren Anschluß an die dort viel zu langsam entstehenden Uferstraßen der Spree für das östliche Berlin und überhaupt für die ganze Altstadt bedeutet hätte. Man vergleiche damit die heutige Dircksenstraße und die Hoffnungslosigkeit der Berliner »City«, die zur Flucht nach dem Nollendorfplatz, der Tauentzienstraße und dem Kurfürstendamm gezwungen hat. Eine Weltstadt braucht erlesene Geschäftslagen, ohne die ihre Vergnügungs- und Luxusindustrien ihre Erzeugnisse nicht vorteilhaft anbieten können. So viel auch gegen Napoleons III. umfassende Straßenbauten einzuwenden ist, so wenig kann bezweifelt werden, daß sie der Pariser Geschäftsstadt nützten. In Berlin haben die Behörden das Ausmünzen der städtebaulichen Möglichkeiten der aufblühenden Geschäftsstadt weniger gefördert als gehemmt. Die privaten Versuche, ihre Bedürfnisse mit Anlagen wie die Beuthstraße, die beiden Passagen oder das Berliner Palais Royal zu befriedigen, wurden mit ungenügenden Mitteln oder am falschen Platz unternommen und haben Enttäuschungen gebracht. Man vergegenwärtige sich schließlich, welche Schäden der heilige Bezirk der Museumsinsel und der benachbarte Monbijoupark durch die Stadtbahn erlitten haben, und man vergesse nicht, daß das Gelände des Königsgrabens ursprünglich Berliner Gemeindeland war, das vom »Großen« Kurfürsten mehr durch Okkupation als durch Kauf erworben wurde und das somit nach Aufhebung der Befestigung nicht wie gewöhnlicher Boden hätte erschlossen werden dürfen.

Auch abgesehen vom Königsgraben wurden die großen von Orth erkannten Möglichkeiten, die Berliner Innenstadt im Zusammenhang mit dem Bau der Stadtbahn durchgreifend zu regulieren, nicht ausgenutzt. Am 7. Februar 1882, also 38 Jahre nach den ersten Entwürfen und 11 Jahre nach Orths erneuerter Anregung, wurde die heutige Stadtbahn endlich als eine teilweise Ausführung des Orthschen Zentralbahnvorschlages eröffnet. Die Nord-Süd-Verbindung zwischen Stettiner, Lehrter, Potsdamer, Anhalter, Görlitzer Bahnhof, die Orth sowohl wie zum Teil noch Hartwich ins Auge gefaßt hatten, fehlt noch heute, obgleich sie im Großberliner Wettbewerb von 1910 von allen Preisträgern, d. h. also von den führenden Fachleuten Deutschlands, aufs neue gefordert wurde. So segensreich auch die Wirkungen des verspäteten und teilweisen Baues der Stadtbahn gewesen sind und so sehr sie die Entwicklung Berlins nach Westen und Osten gefördert hat, so wenig konnte eine derartige Entwicklung in nur zwei Richtungen den Ring des »Bodenmonopols« zerbrechen.

Solange die großen Gebiete im Süden und Norden vom städtischen Schnellverkehr unerschlossene Eisenbahnwüsten blieben, konnte auch das Neuland im Westen und Osten von der Bodenspekulation, ohne viel Mühe, fast zu Kasernenlandpreisen aufgewertet werden. Die Verhältnisse in der »Villenkolonie« Grunewald haben das bewiesen.

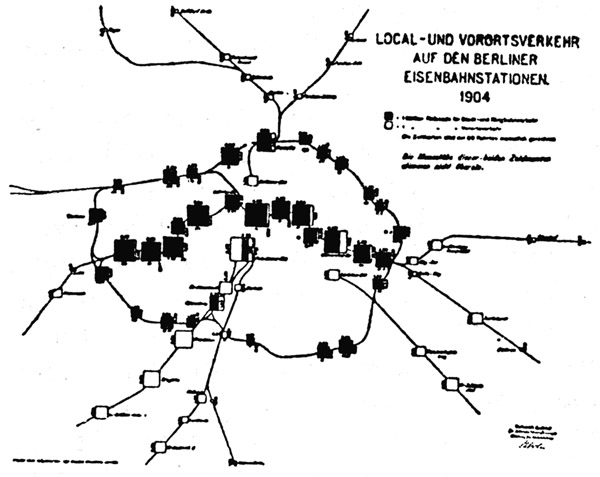

Vorort-, Stadt- und Ringbahnverkehr auf den Berliner Eisenbahnhaltestellen, 1904

Schwarzes Feld = Stadt- und Ringbahnverkehr. Weißes Feld = Vorortverkehr

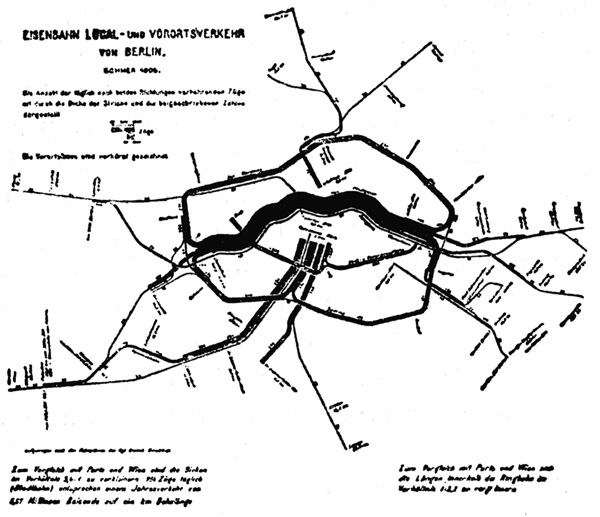

Vorort-, Stadt- und Ringbahnverkehr der Berliner Dampfbahnen, 1905

Die Anzahl der täglich nach beiden Richtungen verkehrenden Züge ist durch die Dicke der Striche dargestellt

Beide Darstellungen (von Professor Richard Petersen) zeigen die erstaunliche Überlegenheit der Durchmesserlinien der Stadtbahn verglichen mit den sich totlaufenden Kopfbahnlinien (Stettiner, Lehrter, Anhalter, Wannsee- und Potsdamer Bahnhof). Trotz der 1905 schon gewaltig fortgeschrittenen Bebauung war auch die Ringbahn noch verhältnismäßig verkehrsarm

Der verspätete Bau der 12 145 m langen Stadtbahn ist durch die »Gründerzeit« und durch üppige Aufmachung verteuert worden. Trotzdem hat er mit dem gesamten späteren Ausbau bis zur Abwicklung des »Baufonds« im Jahre 1892 nur 68,1 Millionen verschlungen. Davon wurden 15 Millionen durch die Vermietung der Stadtbahnbögen verzinst, und mindestens die Hälfte der Baukosten ist auf die Bedürfnisse des Fernverkehrs zu verrechnen, der zwei der vorhandenen vier Geleise ausschließlich benutzt. Danach wären also für den städtischen Schnell- und Vorortverkehr wenig mehr als 2 Millionen Mark je Kilometer zweigleisiger Schnellbahn zu verrechnen für eine Linie, auf der eine der internationalen Höchstleistungen des innerstädtischen Schnellverkehrs bewältigt wird. Wer behaupten möchte, daß damals Berlin nicht reif gewesen sei, vernünftig finanzierte Schnellbahnbauten zu verzinsen, vergleiche mit diesem Preis von 2 Millionen die Kosten der Untergrundbahnen, die schon vor dem Krieg in der Innenstadt etwa 10 Millionen Mark für den Kilometer verschlangen und die heute noch wesentlich teurer sind.

Welch brennendem Bedürfnis auch die nur teilweise Ausführung der Orthschen Gedanken begegnete, zeigte die geradezu rührende Begeisterung, mit der sich die Zeitgenossen nach der Eröffnung über diese »großstädtische Einrichtung« gefreut haben. Diese Anerkennung darf nicht darüber hinwegtäuschen, daß die verzögerte und teilweise ganz versäumte Ausführung der Orthschen Vorschläge zu den folgenschwersten Versäumnissen in der Berliner Baugeschichte gehört.

Glücklicherweise kommen diese über das Schicksal einer Stadt entscheidenden Augenblicke nicht nur einmal und unwiederbringlich. Berlin erlebte einen ähnlichen Augenblick etwa anderthalb Jahrzehnte später, also um 1897, als dem Bau der ersten elektrischen Straßenbahn (die schon 1881 zwischen Groß-Lichterfelde und Südende verkehrte) endlich die »Umwandlung« der Pferdebahnen in elektrische Straßenbahnen und die Schaffung langer Durchgangslinien nach den Außenbezirken folgen sollte. Auch damals bot sich die Möglichkeit zu großartigem wohnungsreformatorischem Eingreifen, wenn nämlich der Ausbau des Straßenbahnnetzes in den Dienst sozialer Bodenpolitik gestellt worden wäre, wie man Verwandtes bei den großen Trambahnbauten des Londoner Grafschaftsrates gesehen hat. Aber auch diese bedeutende Gelegenheit ist versäumt worden, und wieder haben staatliche Eingriffe – zugunsten der damals privaten Straßenbahnen – der Verkehrsentwicklung Berlins schweren Schaden zugefügt. Zwei Berliner von großer gemeindepolitischer Einsicht, Stadtrat Hugo Preuß und Stadtverordneter Hugo Heimann (der heutige Vorsitzende des Haushaltsausschusses im Reichstag), die eine unabhängige Lebensstellung mit edelstem Gemeinsinn verbanden, haben dieses dunkle Kapitel der Berliner Geschichte und die ganz eigentümlich preußisch- korrupten Verhältnisse im vorrevolutionären Verkehrswesen Berlins geschildert und haben gleichzeitig auch ein überzeugendes verkehrspolitisches Programm aufgestellt, mit dem Berlin nach seiner 1920 endlich erfolgten Vereinheitlichung und politischen Reinigung Ernst zu machen sich – vielleicht – anschickt. In einer Rede über »die Verkehrspolitik Groß-Berlins« (1906) gab Hugo Heimann folgendes Bild der entscheidenden Jahre:

»Die Tätigkeit der Verkehrsdeputation der Stadt Berlin wird gehemmt durch die versteckte Gegnerschaft einflußreicher Mitglieder der städtischen Verwaltung selbst, durch die offene Parteinahme, welche die auf dem Gebiet des Verkehrswesens fast allmächtigen Staatsbehörden für die privatkapitalistischen Monopolgesellschaften bezeigen, und natürlich auch durch die Todfeindschaft, mit der diese Gesellschaften selber allen Maßnahmen der Deputation begegnen. Trotz des heftigen Widerstandes der sozialdemokratischen Stadtverordneten hatte der Magistrat den im Jahre 1871 abgeschlossenen Vertrag (zwischen Stadt und Pferdebahngesellschaft) mehrfach, zuletzt bis zum Jahre 1911, verlängert … Die Stadt ist nicht mehr Herrin ihrer Straßen und Plätze, sondern muß mit einer Gesellschaft verhandeln, die kraft ihrer Verträge, die sich zu einem Monopol für die Gesellschaft ausgewachsen haben, der Stadt ihre Bedingungen stellen kann. Die erste größere Arbeit, welcher die städtische Verkehrsdeputation sich zu unterziehen hatte, war die Vorbereitung des sogenannten Umwandlungsvertrages von 1898, durch welchen die Große Berliner Pferdeeisenbahn-Aktiengesellschaft verpflichtet wurde, den Pferdebetrieb in den elektrischen Betrieb umzuwandeln.«

Dieser »Umwandlungsvertrag« hatte sehr schädliche Folgen für die Verkehrs- und Wohnverhältnisse Berlins, weil sich die Stadt durch den Abschluß dieses Vertrages unter das »Kleinbahn-Gesetz« stellte, mit dem der preußische Gesetzgeber von 1892 einen besonders häßlichen Beweis seiner sozialpolitischen Unfähigkeit und Stadtfeindschaft geliefert hatte. Hugo Preuß nannte dieses Gesetz »das unglückliche Kleinbahn-Gesetz, das für große Gemeinden, namentlich für Berlin, ganz und gar nicht paßt … Das ganze Kleinbahn-Gesetz weiß von der Gemeinde, von dem kommunalen Gemeinwesen als solchem überhaupt nichts; lediglich in ihrer Eigenschaft als Wegeunterhaltungspflichtige haben die Gemeinden gewisse Rechte nach dem Kleinbahn-Gesetz … Damit hat der Gesetzgeber die Sache aus der Froschperspektive betrachtet. Weiter gibt das Kleinbahn-Gesetz durch sein Konzessions- und namentlich sein Ergänzungsverfahren die Handhabe, um die Gemeinde zwischen Staatsbehörde auf der einen und Aktiengesellschaft auf der anderen Seite unter Umständen glatt auszuschalten … Das heißt meines Erachtens den einzigen Faktor ausschalten, der Träger einer wirklichen Sozialpolitik im städtischen Verkehrswesen sein kann.« So urteilte Hugo Preuß (der ursprünglich durchaus nicht aus dem staatssozialistischen Lager herkam) in seiner Rede »Sozialpolitik im Berliner Verkehr« (1911). Er nannte es eine seiner »stolzesten kommunalpolitischen Erinnerungen«, gegen den »Umwandlungsvertrag« von 1898 gestimmt zu haben, der Berlin dem unsozialen neuen Kleinbahn-Gesetz mit seinen »Fußangeln und Selbstschüssen« unterwarf.

Das Verdienst von Hugo Preuß war um so größer, als damals sogar die Sozialdemokraten durch die diplomatische Pferdebahngesellschaft mit sogenannten »sozialpolitischen« Einrichtungen (zehnstündige Arbeitszeit für die Fahrer und die Errichtung einer Pensionskasse) kirre gemacht wurden. »Wegen dieser ›sozialpolitischen‹ Errungenschaften hat schließlich in der Stadtverordnetenversammlung auch die Sozialdemokratie für die Wiege unserer Leiden, den Umwandlungsvertrag von 1898, gestimmt … So geschah das Unglück … jene ›sozialpolitischen‹ Einrichtungen waren mit den Folgen dieses Vertrages viel zu teuer erkauft. Diese Dinge müssen auch sozialpolitisch in einem weit größeren Zusammenhang betrachtet werden als dem der bloßen Arbeiterfürsorge … Die weiten Räume Groß-Berlins sind im wirtschaftlichen und verwaltungspolitischen Sinn nicht vorhanden, wenn sie bloß geographisch existieren, sondern nur, wenn sie auf eine wirtschaftliche Weise an den Verkehr angeschlossen sind. Also die Aufschließung der Räume durch den Verkehr, durch die organisierende Verkehrspolitik schafft sie in gewissem Sinne erst, indem sie sie in wirtschaftlich möglicher Weise erreichbar macht … Eine kommunale Bodenpolitik, Wohnungspolitik, Ansiedlungspolitik ist durchaus bedingt von der Gestaltung des kommunalen Verkehrswesens … Nur wenn die Gemeinde die Leitung einer sozialpolitisch einheitlichen und durchdachten Verkehrspolitik in der Hand hat, ist sie nicht, wie es heute (1911) meist der Fall ist, der Spielball des Zufalls in all diesen Fragen der Steuerverhältnisse, der Schulverhältnisse, der Armenverhältnisse. Dann kann sie, und zwar nicht mit den äußerlich mechanischen Machtmitteln der Polizei, sondern mit den innerlichen, organischen Mitteln fürsorglich pflegender Verwaltung und doch mit Übermacht hindrängen auf eine den Gesichtspunkten der Kommunalpolitik entsprechende soziale Gruppierung der Bevölkerung im Raum.« So verkündete Hugo Preuß das Programm der Verkehrspolitik, die Berlin nach Schaffung der Einheitsgemeinde von 1921 und nach Erwerbung wichtiger Verkehrsmittel endlich wirkungsvoll anstreben kann – wenn sich machtvolle, praktische und gemeinnützig denkende Männer dazu finden.

Ganz andere Ziele als soziale Verkehrspolitik verfolgte mit Hilfe des preußischen Staates die private »Große Berliner Pferdeeisenbahn-Aktiengesellschaft« (die in folgendem kurz die Straßenbahngesellschaft genannt wird). »Sie hatte es«, so berichtete Hugo Heimann, »verstanden, alle die anderen Gesellschaften unter ihre Kontrolle zu bringen … Solche Entwicklung bedingte natürlich … enge Beziehungen zu einer unserer Großbanken (der Dresdner Bank). Als dann durch den Umwandlungsvertrag von 1898 die bisherige Pferdebahngesellschaft in unmittelbare Verbindung mit der Gesellschaft gesetzt wurde, welche die elektrische Kraft erzeugte, trat diese Gesellschaft als dritte in den Bund ein. Die Beziehungen dieser drei Gruppen von Gesellschaften, die alle von einer kleinen Handvoll Männer geleitet werden, sind so eng und verschlungen wie möglich. Die Direktoren dieser Gesellschaft sitzen im Aufsichtsrat jener Gesellschaft und umgekehrt, so daß ein einheitliches planvolles Handeln der Gesellschaften gegen die Interessen der Gemeinde gewährleistet ist. Aber nicht nur die Finanzkraft der Gesellschaften ist eine ungeheure, nicht nur umklammern sie durch die Macht des Geldes und die ihnen von den Gemeinden törichterweise eingeräumten Rechte wie mit Vampirarmen die Gemeinden, nein, die Große Straßenbahngesellschaft hat es auch von Beginn an verstanden, Männer ihres Vertrauens, Aufsichtsratsmitglieder und dergleichen, als Stadtverordnete in die Versammlung, als Stadträte in den Magistrat zu entsenden, so daß, ganz abgesehen von der Öffentlichkeit der städtischen Verhandlungen, selbst im engsten Zirkel der Verwaltung nichts gegen diese Gesellschaften gesprochen oder geplant werden konnte, von dem sie nicht sofort unmittelbare Kunde erhielten, wohingegen die Gemeinden natürlich von den in den Direktorialbüros dieser Gesellschaften ausgeheckten Plänen niemals etwas erfuhren. Als nun, nach Einführung der elektrischen Kraft, die Straßenbahngesellschaft bis in die entlegensten Vororte hineinfuhr und ihr Geschäftskreis immer größer wurde, da konnte es ihr nicht mehr genügen, in einigen Gemeinden ein paar Stadträte oder Stadtverordnete als Vertrauensleute zu haben. Da verfiel diese Gesellschaft auf ein geradezu geniales Mittel, ihren Einfluß ins Ungemessene zu steigern. Sie kaufte nämlich den Mann, der als Ministerialdirektor und rechte Hand des Ministers die Oberaufsicht über das gesamte Kleinbahnwesen Preußens zu führen hatte, aus dem Staatsdienst aus und machte ihn zum Direktor ihres Betriebes. In Rußland kann man erreichen, was man zu erreichen wünscht, durch die brutale Macht des Geldes; es kommt nur auf die Höhe des Bakschisches an. Das ist bei uns anders … Was man aber bei uns durch Geld nicht erreichen kann, das kann man machen durch enge freundschaftliche und kollegiale Beziehungen, die von den Direktorialbüros unserer großen Aktiengesellschaften in die Ministerhotels führen. Dieses von der Straßenbahngesellschaft zuerst erprobte Mittel arbeitete so vorzüglich, daß in der Folge sehr viele unserer großen Verkehrs- und Industriegesellschaften dem gegebenen Beispiel folgten. Es vergeht jetzt kaum eine Woche, in der man nicht hört, dieser oder jener Ministerialdirektor oder Geheimrat sei in die Direktion dieser oder jener Aktiengesellschaft eingetreten.«

Ein für Berlins Städtebau verhängnisvolles Beispiel der eigentümlich preußischen Beamtenkäuflichkeit, von der Hugo Heimann hier sprach, lieferte später »der Schutzverband für Grundbesitz und Realkredit, an dessen Spitze leider ein Mann wie van der Borght steht, den ich persönlich hochgeschätzt habe«; so äußerte sich der achtundsiebzigjährige Adolf Wagner über den Direktor des Kaiserlich-Statistischen Amts, van der Borght, der sich von dem »Schutzverband für Grundbesitz und Realkredit« hatte kaufen lassen, um den »unrichtigen Zustand im Bodenhandel« zu verteidigen, gegen den sich nach Adolf Wagners Ansicht jeder »erheben muß, der es ehrlich meint mit unserem Volk«. Aus dieser im monarchischen Preußen verbreiteten Korruption zogen namentlich auch die großen Versicherungsgesellschaften und der Deutsche Stahlwerksverband wichtige Vorteile, indem sie jeweils ihren bestunterrichteten Aufsichtsbeamten aus der Regierung wegkauften. »Diese Methode ist um so gefährlicher, als erfahrungsgemäß in jedem Ressort nur eine Persönlichkeit vorhanden zu sein pflegt, die für die Behandlung solcher verwickelter Sonderfragen die erforderliche Kompetenz besitzt.« (So schrieb »Die Bank«, Monatshefte für Finanz- und Bankwesen, 1911, S. 825.)

Von den Folgen, welche diese eigentümliche preußische Korruption auf das Berliner Verkehrswesen hatte, gab Hugo Heimann folgende Schilderung: »Herr Ministerialdirektor Micke schied also aus dem preußischen Eisenbahnministerium und wurde mit einem großen Gehalt Direktor der Straßenbahngesellschaft … Kaum ein Jahr nach seinem Übertritt hatte der preußische Eisenbahnminister der Straßenbahngesellschaft auf ihr Ansuchen die Konzession um ein Menschenalter, d. h. vom Jahre 1919 bis 1949, verlängert, ohne daß die Stadt, also die andere vertragschließende Partei gefragt oder gehört worden wäre. Es unterliegt keinem Zweifel, daß die Empörung darüber, wie sich die Gesellschaft hier hinter dem Rücken der Stadt durch persönliche Beziehungen eine Verlängerung der Konzession erschlichen hatte, mit zu dem Beschluß der Stadtverordnetenversammlung beigetragen hat, Bau und Betrieb neuer Verkehrslinien selbst in die Hand zu nehmen.«

Der Schaden, der damals den Berliner Steuerzahlern durch die Bestechlichkeit des preußischen Ministerialdirektors verursacht wurde, ist in der vorsichtigen Finanzzeitschrift »Die Bank« (1911, S. 827) auf 100 Millionen Mark veranschlagt worden. Zwar soll die Straßenbahngesellschaft dem treulosen Staatsbeamten nur ein Hundertstel dieses Gewinns als Entschädigung für seine geopferten Ansprüche auf staatliche Pension gezahlt haben. Trotzdem begreift man die Verachtung, mit der die Anhänger des alten Regimes auf die bescheidenere Welt des Sklarek-Skandals von 1929 und auf die Geringfügigkeit der ihnen heute gebotenen Bestechungssummen herabsehen.

Über die entscheidenden Ereignisse um 1898 berichtete Hugo Heimann weiter: »Als Ausrede für die Erschleichung der Konzessions-Verlängerung wurde von der Straßenbahngesellschaft und vom Minister geltend gemacht, daß die Zeit bis 1919 gar nicht hätte ausreichen können, um das Kapital zu amortisieren. Dieser Einwand erledigt sich glatt durch die Tatsache, daß die Straßenbahngesellschaft selber bei den Vertragsverhandlungen diese Frist als ausreichend zur Amortisation bezeichnet hat. In Wahrheit aber sind von der Bahngesellschaft zugunsten einer unberechtigt hohen Dividende die nötigen Abschreibungen vernachlässigt worden. Auch die Ausstattung des Erneuerungs fonds bei der Gesellschaft läßt außerordentlich viel zu wünschen übrig … Bei allen, die die Verhältnisse kennen, besteht gar kein Zweifel, daß die ganze Politik der Bahngesellschaft dahin geht, durch alle ihre Verbindungen und Beziehungen sowie durch den günstigen Vertrag, den sie in Händen hat, den Gemeinden, insbesondere der Gemeinde Berlin, das Leben so schwer zu machen, daß sie schließlich zu dem Entschluß kommen: ehe wir diese ewigen Scherereien und Plackereien ertragen, lieber wollen wir doch schon jetzt das ganze Unternehmen aufkaufen. Nur so ist dieses Verfahren bezüglich der Amortisationsquoten zu erklären.«

Diese »ewigen Plackereien« haben für die alte Stadt Berlin – also Klein-Berlin – nie geendet. Erst ihrem Nachfolger, dem Großberliner »Zweckverband«, gelang es 1917 – eine der segensreichsten Wirkungen des Krieges –, die Großberliner Straßenbahnen und ihre Tochtergesellschaften zu einem annehmbaren Einheitsvertrag für das ganze Zweckverbandgebiet zu zwingen. Erst bei verstärkter Inflation, 1919, als der Zweckverband der Straßenbahngesellschaft die Erhöhung der Tarife verweigerte, konnten die gesamten Straßenbahnen in den Verbandsbesitz übergehen und wurden zusammen mit den 10 000 Hektar Wäldern des Verbandes eins der wichtigsten Erbstücke der kurz darauf (1920) entstehenden Einheitsgemeinde Berlin.

Als ob es nicht genügt hätte, daß 20 Jahre vorher der Eisenbahnminister die private Bahngesellschaft gegen die Gemeinde stützte, griff sogar Wilhelm II. durch Kabinettsordern zu ihren Gunsten ein. »Durch die Kabinettsorder vom September 1910«, so berichtete Hugo Heimann, »wurden wiederum, ohne die andere Vertragspartei auch nur zu hören oder zu befragen, einer großkapitalistischen Erwerbsgesellschaft Zugeständnisse gemacht zu dem ausgesprochenen Zweck, die Wirtschaftlichkeit ihres Betriebes zu erhöhen, d. h. den Aktionären dieser Gesellschaft höhere Dividenden zuzuführen … Dafür aber schwamm diese Gesellschaft so im Gold, daß sie einer kaiserlichen Anregung entsprechend jene bekannten bronzenen Jagdgruppen am Großen Stern aufstellen konnte.«

Dieser kunst- und sozialpolitische Eingriff Wilhelms II. war um so schädlicher, als die Großberliner Verkehrspolitik während der damaligen Kämpfe vor einer neuen großen Entscheidung stand: der Bau von Verkehrsmitteln, die schneller sind als Straßenbahnen, war damals so dringend nötig geworden, daß es sogar von privaten, auf finanziellen Reingewinn angewiesenen Gesellschaften für lohnend angesehen wurde, Schnellbahnen – wenigstens in der billigeren Form von Hochbahnen – zu bauen. Mit Siemens & Halske zogen sich die Unterhandlungen über die erste Hochbahn schon seit Anfang der neunziger Jahre in die Länge. Als dann endlich »mit der Herstellung des eisernen Viaduktes auf einigen Strecken östlich vom Halleschen Tor begonnen worden war« – so meldet der Berliner Verwaltungsbericht von 1904 –, »machte die freudige Erwartung, welche man früher dem Unternehmen entgegengebracht hatte, in weiten Kreisen einer Enttäuschung über den wenig ansprechenden Anblick des eisernen Bauwerks Platz«. Diese erste Hochbahn wurde zum Teil schon Untergrundbahn und wurde erst 1902 endlich eröffnet. Welche Mächte geistiger Finsternis von Grundbesitzern der Innenstadt und ähnlichen Feinden des Schnellverkehrs gegen die einzig wirtschaftliche Form der Schnellbahn, die Hochbahn, ins Feld geführt wurden, zeigt als einer unter Tausenden der »Protest« des Berliners Dr. Wollny, des Verfassers zahlloser philosophischer Schriften, der 1894 unter Berufung auf die »pantheistische Auffassung des Daseins, wie wir sie bei einem Giordano Bruno antreffen«, die von Seiten der Hochbahn drohende Gefahr folgendermaßen schilderte: »Die Anschauungsgewohnheit, welcher die Bürgerschaft auf ihrem täglichen ernsten Geschäftsgang sich hingegeben und welche in continuirlicher Fortentwicklung mächtig auf die Ausgestaltung ihres ganzen individuellen Daseins mit eingewirkt, soll hier mit einem Male unterbrochen werden, aus dem Grunde, weil angeblich eine solche Neuerung zur Notwendigkeit geworden sein soll.« Die Stadt Berlin, in der es keine einzige Straße gab, die nicht durch architektonische Entgleisungen entstellt wurde, und in der beinahe jede Straße eine einzige lächerliche Entgleisung darstellte, war zu schön und zu heiter, um einen ernsthaften, sachlich konstruierten und lebenswichtigen Hochbahnbau, also ein Wunderwerk der modernen Technik, irgendwie oder irgendwo ertragen zu können. In derart kulturspießerischer Verkleidung gelang es den Feinden des Schnellverkehrs, auch die Sozialdemokratie zum Kampf gegen billige und deshalb sofort baubare Hochbahnen und für teure und deshalb unwahrscheinliche Untergrundbahnen einzufangen. Die verhältnismäßig wenigen Mieter an den für Hochbahnen benötigten Hauptstraßen versteiften sich, lieber den Lärm von Straßenbahnen als den Lärm von Hochbahnen zu hören. Sie wollten lieber in ihren nun einmal vertrauten Kasernen bleiben, als in die geräumigeren und gesünderen Gartenvorstädte ziehen, die durch vernunftgemäße Schnellbahnpolitik für sie und für viele Tausende ihrer Mitbürger hätten erschlossen werden können. Darum kämpften sie für den Bau von Untergrundbahnen, mit denen soziale Verkehrspolitik nicht getrieben werden kann. Daß Berlin gerade längs seiner Stadtbahn, die doch auch Hochbahn ist, gedieh, daß die viel reicheren amerikanischen Städte sich mit viel billigeren Hochbahnen abfanden und daß es immer, wie am Nollendorfplatz, Betriebe irgendwelcher Art gibt, denen Hochbahnen nichts schaden, das alles durfte nicht mehr wahr sein. Diese Hochbahnscheu ist besonders widersinnig in den älteren Teilen Berlins, wo infolge der schlechten Bauordnung und des sinnlosen Straßenplans viele der übergroßen Wohnhausblocks gerade in ihrer ruhebedürftigen Mitte lärmende Fabriken dulden müssen.

Als aber die Stadt einen bescheidenen Anfang mit dem also unvermeidlichen Untergrundbahnbau machen und der Schnellbahn von Siemens & Halske eine Unterpflasterbahn vom Potsdamer Platz nach dem Innern der Stadt angliedern wollte, wurde sie vom Staat gezwungen, diese Linie der Firma Siemens & Halske vorzubehalten. Aber »als die Stadt sich nun auf Grund dieser Anordnung mit Siemens & Halske wegen der Bedingungen über die Fortführung in Beziehung setzte, erschien die Große Berliner Straßenbahn auf dem Plan und erhob gegen dieses Unternehmen Einspruch, indem sie ausführte, dadurch, daß ihr Linien vom Potsdamer Platz ins Innere der Stadt konzessioniert seien, habe sie das ausschließliche Recht der Personenbeförderung auf diesen Strecken erlangt … Die Stadt erkannte diesen Anspruch nicht an, es kam zu einem Prozeß auf Schadenersatz in Höhe von 30 Millionen, der durch alle drei Instanzen geführt und vor dem Reichsgericht im September 1905 zugunsten der Stadt entschieden wurde. Nun erst konnte mit Siemens & Halske weiter verhandelt werden« (Hugo Heimann).

Dabei war die Stadt auch nach ihrem gerichtlichen Sieg noch in ihrer Verhandlungskraft geschwächt. Auf der einen Seite wurde sie erneut bedroht durch die Straßenbahngesellschaft, der Wilhelm II. mit einer neuen Kabinettsorder half. Auf der anderen Seite hatte die Staatsregierung der Firma Siemens & Halske ein Monopol eingeräumt. So mußte ihr die Stadt im Jahre 1906 einen Vertrag geben, der bis zum Jahre 1987 lief. Die letzterwähnte Kabinettsorder erging nach einer echt friderizianischen Randbemerkung des Kaisers, die berühmt geworden ist. Sie lautete: »Unten durch, nicht drüber weg!« und bezog sich auf die Überquerung von Unter den Linden und auf den immer wieder gescheiterten Versuch der Stadt, endlich die Straßenbahnen im Norden und Süden Berlins zu verbinden. Die Straßenbahngesellschaft vermochte mit ihren verschiedenen Untertunnelungsprojekten den Bau der ihr unwillkommenen, aber dringend notwendigen Schnellbahn zu verschleppen.

Das Durcheinander in den langen Kämpfen um den verschleppten Großberliner Schnellbahnbau war so arg, daß einmal – und es war in einer entscheidenden Frage – sogar die preußische Regierung auf die sozialpolitisch richtige Seite zu stehen kam, während die Stadtverwaltung des damaligen Klein-Berlin kurzsichtig den Vorteil des Grundbesitzes in der Innenstadt vertrat. In den Jahren 1906 bis 1912 rang die Continentale Gesellschaft für elektrische Unternehmungen (Schuckert & Co.) um die Erlaubnis, eine Schwebebahn von Gesundbrunnen nach Neukölln zu bauen, die die unerhörten Vorteile der erfolgreichen Elberfeld-Barmer Versuchsstrecke, d. h. also vor allem Billigkeit und bequeme Linienführung durch schmale Straßen (kleine Krümmungshalbmesser), mit verbesserter künstlerischer Ausgestaltung verbunden hätte. Die staatlichen Behörden unterstützen den Entwurf, der dem Berliner Hausbesitzerparlament angeblich nur deshalb zuwider war, weil mit dem Schwebebahnsystem eine Unterfahrung der heiligen Innenstadt nicht möglich war – und somit eine Gefährdung des scheußlichen Wustes ihrer Mietskasernen befürchtet werden konnte. Wenn diesen Schnellbahnfeinden bewiesen wurde, daß auch eine Schwebebahn ihnen Nutzen bringen mußte, waren sie überzeugt, daß eine Untergrundbahn ihnen noch mehr nützen würde. Wie, im Gegensatz zu dieser interessenpolitischen Untergrundbahnfreundschaft, die große Masse der Berliner über Untergrundbahnen und über den Vorteil, in einem Keller fahren zu müssen, denkt, beweisen die Verkehrszahlen, wonach die Untergrundbahn in jedem Sommer ein Fünftel ihrer Fahrgäste an die Oberflächenverkehrsmittel verliert. Nur bei schlechtem oder kaltem Wetter, wenn das Sitzen in den langsamen und schlecht geheizten Straßenbahnwagen unerträglich wird, ist der Andrang zur Untergrundbahn stärker als zur Straßenbahn und zum Omnibus. Die Hochbahn vereinigt als geradezu ideales Verkehrsmittel Billigkeit mit leichter Heizbarkeit, Belichtung durch Sonnenlicht und Aussicht in die Heimatstadt, die vielleicht mehr und mehr wieder aufhören wird, scheußlich zu sein.