|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Müssen nicht die künftigen Bewohner der Häuser (die auf den verteuerten Baustellen gebaut werden) die Verzinsung der jetzt von wenigen so leicht gewonnenen Millionen auf ihre Schulter nehmen, ohne je wieder davon entlastet zu werden? Jedes Hundert Thaler pro Quadratrute belastet dauernd eine Familienwohnung mit 17 bis 20 Thalern jährlichen Mietzins.

Geheimer Oberregierungsrat Ernst Engel, Direktor des Kgl. Preußischen Statistischen Büros (1873)

Als der Berliner Magistrat 1871 feststellte, daß der neue papierene Bebauungsplan »zur Preissteigerung der Baustellen wesentlich mitgewirkt hat«, stützte er sich auf die Ergebnisse einer kurz vorher veröffentlichten Arbeit des Statistikers Ernst Bruch, von dessen eingehender Kritik des polizeilichen Bebauungsplanes noch die Rede sein wird. Vorher verdienen einige Begleiterscheinungen und Folgen der polizeilich herbeigeführten Bodenwertsteigerungen Erwähnung. Die Kritik und Verteidigung des Bebauungsplanes wird dann um so besser gewürdigt werden.

Gleichsam um es den Grundbesitzern zu erleichtern, ihre amtlich zugesicherten Gewinne zu berechnen, hatte schon 1855 ein Erlaß des Handelsministeriums die wichtige Entscheidung getroffen: alle städtischen Bebauungspläne sollen öffentlich bekanntgemacht werden. Den dagegen geltend gemachten Bedenken, die »namentlich in der Veranlassung zur Spekulation in Grund und Boden und der Hervorrufung unbegründeter Widersprüche beruhen«, stellte der Minister die »überwiegende Rücksicht auf das Eigentum der Beteiligten« entgegen. Diese Rücksicht hatten die »großen« hohenzollerischen Städtebauer nicht gekannt. Sie hatten nicht nur das Recht der Aufstellung von Bebauungsplänen, sondern auch die Anlage der Straßen, die Bereitstellung des Baulandes, die Ausmessung und billige oder kostenlose Zuteilung der Baustellen als ein Stück ihrer landesherrlichen Oberhoheit und darum als Aufgabe ihrer Baupolitik in Anspruch genommen. Diese Aufgabe erfüllten sie auf dem Wege der entschädigungslosen Enteignung, bestenfalls im abgekürzten Verfahren des staatlichen Zwangskaufs zum obrigkeitlich festgestellten Ackerwert. Im Jahre 1855 dagegen hatte die preußische Regierung den Staatssozialismus oder Kommunismus der »großen« Hohenzollern abgelegt. Minister und Polizeipräsident nahmen zwar noch immer das Recht der Planaufstellung für sich in Anspruch, aber die damit verbundene Pflicht der Planausführung und Bereitstellung des Baulandes hatten sie vergessen. Im mißverstandenen Geiste der Revolution von 1789 und ihrer wirtschaftlichen und rechtlichen Anschauungen befleißigte sich die preußische Regierung individualistischer Ideen und peinlicher Hochachtung vor dem Privateigentum, ohne jedoch die dazugehörigen Schlüsse zu ziehen und die Entwicklung des Bebauungsplanes dem freien Spiel der privaten Wirtschaftskräfte freizugeben. Sie wollte künftig nur noch dreinreden, ohne selbst etwas zu leisten und ohne von den Fragen, in die sie sich hineinmengte, etwas zu verstehen. In Ausübung des Rechtes der Planaufstellung ohne die Erfüllung der dazugehörigen Pflichten bestimmte der Berliner Polizeipräsident die städtebauliche Entwicklung »für das voraussichtliche Bedürfnis der näheren Zukunft« und verstand darunter etwa 100 Jahre.

Um die Bedeutung dieses verwegensten Schrittes der preußischen Bürokratie zu ermessen, muß man an England und Amerika denken, denen Preußen seiner industriellen und städtischen Entwicklung nach sonst am nächsten steht oder stehen möchte, wo aber die Mehrzahl auch der großstädtischen Arbeiter in kleinen Häusern statt in Kasernen wohnt. In England wurde die Möglichkeit, nicht der Zwang, zur Schaffung rechtskräftiger Bebauungspläne erst im Jahre 1909 durch Gesetz geschaffen. In den Vereinigten Staaten besteht sie noch heute nicht überall; obendrein sind dort überall der Bodenspekulation die Ketten einer starken Besteuerung nach dem gemeinen Wert angelegt. Aber um derartige Vergleiche kümmerte sich der Berliner Polizeipräsident nicht.

Der Berliner Bebauungsplan war eines der wesentlichsten Werkzeuge zur Inflation der »Gründerjahre« (vgl. das XXVI. Kapitel) und zur allmählichen Steigerung der Berliner Bodenwerte auf das Acht- bis Zehnfache dessen, was im doppelt so großen London gezahlt wird. Was in Berlin unter dem Mantel gesetzlicher Vorgänge geschah, ist ein erstaunliches Beispiel des Mißbrauches staatlicher Macht; aber es ist kein Gegenstand akademischer Betrachtung. Es ist auch keine Frage der Vergangenheit, sondern eine Frage, die (wie im letzten Kapitel dieses Buches gezeigt werden wird) in allernächster Zeit wieder große politische Bedeutung zu gewinnen droht.

Es ging vor 1914 und wird wieder um Milliardenwerte gehen, und nicht in Berlin allein. So betrug nach der Berechnung des Berliner Privatdozenten Paul Voigt die Bodenwertsteigerung in den Berliner Vororten von 1887 bis 1898 eine Milliarde Mark. Nach der Schätzung Rudolf Eberstadts war der deutsche Haus- und Grundbesitz vor dem Krieg mit mindestens 75 Milliarden Goldmark verschuldet. Ein sehr großer Teil dieser riesigen Wertsteigerung und Verschuldung konnte nur auf dem unmoralischen Boden des technisch und sozial falschen Bebauungsplanes von 1858 und seiner Nachahmungen in anderen deutschen Städten entstehen. Der Köder, den die Möglichkeit derartiger Wertsteigerungen und Kapitalisierungen darstellt, ist zu fett, der Zusammenschluß der großen Banken, die diesen Köder schon einmal vor dem Krieg, fest zwischen den Zähnen zu halten glaubten, ist zu mächtig, der Schaden, den diese Verteuerung des städtischen Bodens der körperlichen und geistigen Gesundheit unseres Volkes zufügt, ist zu gefährlich, als daß schwere Kämpfe vermieden werden könnten, sobald wir wieder von den gründlich verdorbenen Bau- und Bodenverhältnissen der Vorkriegszeit bedroht werden. Sie sind durch kein wesentliches Gesetz geändert, sondern nur durch das Fegefeuer von Krieg und Inflation vorübergehend gereinigt worden. Wenn ihr vorkriegsmäßiger Schmutz wiederkehrt, wird er kaum mehr mit der Ergebenheit getragen werden, die vor dem Krieg üblich war. Bei der erforderlichen sorgfältigen Prüfung, was alles in diesen hohen deutschen Bodenwerten drinsteckt und als Kapitalisierung welcher Rechte und Ansprüche, welcher Anmaßungen und Steuerhinterziehungen und welcher bürokratischen Torheiten sie geduldet oder bekämpft werden müssen, verdient die Entstehung des Berliner Bebauungsplanes besondere Aufmerksamkeit.

Der zu Beginn der städtebaulichen Ausdehnung Berlins festgelegte Grundsatz der polizeilichen und fiskalischen Planaufstellung und der öffentlichen Bekanntmachung der Einzelheiten des städtischen Bebauungsplanes gehört zu den bürokratischen Torheiten, die heute kein Ernsthafter mehr billigt und für die trotzdem jeder Großstädter in Form von Miete, Zinsen und Unbequemlichkeit jahraus, jahrein Buße zahlen muß. Ihre teuren Torheiten hat aber die preußische Regierung in gefährlicher Weise ergänzt. Sie überwies die nachträgliche Einzelbearbeitung des Bebauungsplanes an die Gemeinden, deren Parlamente verfassungsmäßig zu mindestens 50 v. H. aus Hausbesitzern bestanden, selbst wenn diese Hausbesitzer, wie in Berlin bis zum Weltkrieg, nur 1 v. H. der Gesamtbevölkerung ausmachten. Diese schon 1855 erfolgende Überweisung der Planbearbeitung an die Gemeinden war gefährlich. Seit dem Jahre 1850 wurden nämlich die Gemeindeparlamente nicht mehr nach den Bestimmungen der Steinschen Städteordnung von 1808 gewählt, die allen zur Teilnahme an der Wahl berechtigten Personen das allgemeine gleiche Wahlrecht gewährte, sondern nach dem Dreiklassensystem, das nach dem reaktionären Muster des »oktroyierten« preußischen Wahlgesetzes von 1849 für die Wahlen zur zweiten Kammer gebildet war. In die ungesunden Berliner Bodenwerte ist also auch ein Stück reaktionärer Angst hineinkapitalisiert worden. Ganz ähnlich nämlich wie Bismarck und die unerbittliche »Preußische Kreuzzeitung« 1866 (vgl. Seite 7) mußten später gewissenhafte neuzeitliche Wohnungspolitiker die Wirkungen des Dreiklassensystems beurteilen. Noch 1912 zitierte Stadtrat Hugo Preuß im »Berliner Tageblatt« (11. Juni) beifällig das Wort Rudolf Eberstadts: »In den kasernierten Städten ist der Hausbesitz eine Organisation zur Beherrschung der öffentlichen Verwaltung. Hierzu bedient er sich der Machtmittel des politischen Parteiwesens. In Berlin nennt sich die Organisation freisinnig, in Berliner Außengemeinden konservativ, in Wien christlich-sozial. Ein sachlicher Unterschied besteht nicht. In allen drei Fällen handelt es sich um einen Verband zur Ausnutzung der Verwaltungsbefugnisse. Unter einem solchen System befindet sich die städtische Bevölkerung in einem scharfen, sittlich und wirtschaftlich begründeten Gegensatz zu der Gemeindeverwaltung.«

Diese Worte des Berliner Universitätsprofessors klingen zwar etwas scharf, aber sie entsprechen genau den Tatsachen und ihren bedenklichen Folgen, die schon 20 Jahre vorher der preußische Finanzminister von Miquel ins Auge faßte, als er zur Begründung seiner Reform des preußischen Steuerwesens schrieb: »Ungerecht und unbillig ist diese Art der kommunalen Besteuerung (die den Steuerbedarf der Gemeinde zum größten Teil durch Einkommensteuer aufbringt), weil die Gemeinde einen vorzugsweise wirtschaftlichen Verband darstellt, dessen Aufwand in vielfachen und erheblichen Beziehungen an erster Stelle den Grund- und Hausbesitzern sowie den Gewerbetreibenden zugute kommt und deshalb vorzugsweise von diesen zu tragen ist.« Auf diese von den Haus- und Grundbesitzern nicht gezahlten, sondern hinterzogenen Steuern, die kapitalisiert in den hohen deutschen Bodenwerten drinstecken, wies lange vor Miquel schon Faucher hin, wovon noch die Rede sein wird.

In der Tat nahm die kommunale Steuergesetzgebung Preußens, im Gegensatz zu den Gemeindebesteuerungen Englands und Amerikas, den wesentlichen Teil des finanziellen Aufwandes der Gemeinde nicht von den Grundbesitzern (welche doch in erster Linie Vorteil davon haben), sondern von der Gesamtbevölkerung. Die von Miquel kritisierte preußische Steuerordnung lud nicht zu sparsamem Städtebau ein, sondern gab im Gegenteil den das Parlament beherrschenden Grundbesitzern die Möglichkeit, sich für die Vorteile, die ihrem Grundbesitz aus kommunalen Mitteln zufallen, in Gestalt gesteigerter Mieten bezahlen zu lassen, obgleich sie selbst für diese Vorteile nicht bezählt haben, sondern andere zahlen ließen. Öffentliche Bekanntmachung eines Bebauungsplanes, der den Planbearbeiter (den Polizeipräsidenten) zu keiner Leistung verpflichtet, aber der Spekulation das Tor weit auftut, und Durchführung des Planes durch eine zweite, einseitig private Vorteile verfolgende Behörde (die kommunale Vertretung) auf Kosten eines Dritten (der Masse der Steuerzahler), das sind zwei der wesentlichen Ursachen für die grundverschiedene Entwicklung des Wohnbauwesens in der Mietskasernenstadt Berlin, verglichen mit den großen englischen und amerikanischen Kleinhausstädten, wie London, Philadelphia und Baltimore. Daß alte Festungsstädte, wie Paris und Wien, oder Inselstädte, wie die ältesten Teile von New York, Boston, Stockholm, unter besonderen Gesetzen stehen und deshalb für den Vergleich mit der ganz offenen Stadt Berlin weniger geeignet sind, wurde bereits erwähnt.

Die Ausarbeitung des Bebauungsplanes für Berlin fiel obendrein noch besonders ungünstig aus, weil sich seit 1861 mit der »neuen Ära« der »große Zug« in der Politik Preußens bemerkbar machte. Er kam nicht der Lösung städtebaulicher Fragen zugute, sondern entfremdete die Aufmerksamkeit der Staatsmänner, auf die es ankommt, erst recht den schwierigen städtebaulichen Aufgaben. Ihre Lösung konnte nicht nebenbei durch einen Bauassessor erfolgen, sondern hätte die gespannte Aufmerksamkeit der ersten praktischen Köpfe erfordert. Von Bismarck aber lief damals der Ausspruch um: »Die großen Städte müssen vom Erdboden verschwinden.« Dieses Wort wäre höchst billigenswert gewesen, wenn ihm weise Taten zur Dezentralisierung der großstädtischen Industrie und zur inneren Kolonisation, wie sie V. A. Huber seit 1837 forderte, gefolgt wären. Statt dessen aber lieferte das schneidige Bismarck-Wort nur Entschuldigung und Vorwand für faule Vernachlässigung großstädtischer Notwendigkeiten.

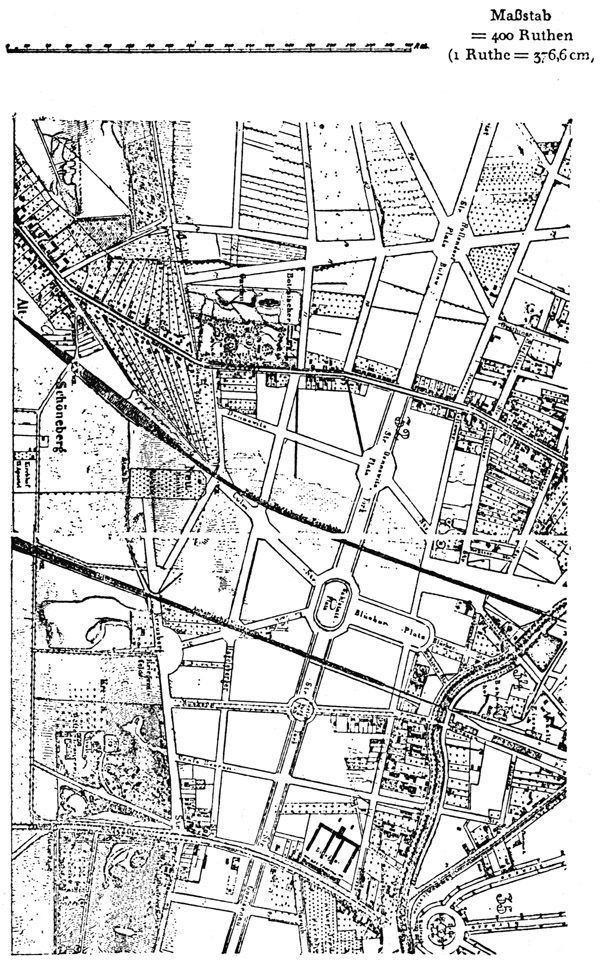

»Wahlstattplatz« und »Blücherplatz« auf dem Eisenbahngelände (vgl. das Bild auf Seite 227). Ausschnitt (Maßstab 1 : 25 000) aus dem polizeilichen Bebauungsplan von 1862 (Tafel S. 199).

Nichts in den Bestimmungen des Erlasses von 1855 oder in der späteren Ausarbeitung des Berliner Bebauungsplanes war im entferntesten dazu angetan, dem für das ganze deutsche Volk lebenswichtigen Wohnwesen der angehenden Reichshauptstadt die tätige Aufmerksamkeit zu sichern, die zur Befriedigung der bereits damals im In- und Ausland zur Genüge klargestellten Bedürfnisse erforderlich war. Als die preußische Regierung aus fiskalischen Gründen versäumte, die dringend benötigten Gebiete für Kleinhausbau mittels Eisenbahnen und Wohnstraßen zu erschließen, glaubte sie mit ihrer sorglosen, über 100 Jahre hinausgreifenden Regelung der baulichen Zukunft, der sozialen Verhältnisse und der Milliarden bewegenden Bodenwertbildung Berlins dem besten Vorbild ihrer Zeit zu folgen. Sie nahm sich aber keine angelsächsischen Städte zum Muster, sondern der Berliner Bebauungsplan war eine geistlose Nachahmung dessen, was unter Napoleon III., nach dem Hinausschieben der Befestigungen (1841 bis 1845) und der darauf folgenden Stadterweiterung, innerhalb der neuen Befestigung aus Paris gemacht wurde. Hier wie dort die geschlossene, vielgeschossige Häusermasse, in Paris durch den Festungscharakter erzwungen oder entschuldigt, in Berlin sinnlos und obendrein durch die Tiefe der Baublöcke schädlicher gemacht als in Paris. Hier wie dort ein äußerer und innerer Ringboulevard, in Paris (wie der alte Name boulevard = Bollwerk sagt) eine Folge der alten und neuen Befestigung, in Berlin so unwesentlich, daß die Durchführung an vielen Stellen von vornherein schon im Plan Löcher hatte oder unbedenklich später vergessen wurde. Hier wie dort Rundplätze im Stile der Place de l'Etoile und der Place du Trône, in Paris die großartigen Überreste königlicher Parkanlagen und lebendige Teile großer städtebaulicher Gedanken, in Berlin sinnlos umhergestreute Mißverständnisse. Hier wie dort noch andere geometrische Plätze, in Paris die alten Vorbilder dieser stadtbaukünstlerischen Anlagen, köstlich gegliederte Räume, von den ersten Künstlern der Nation abgewogene Flächen und Baumassen, die Platzflächen in gleichzeitig entworfene Bauten gefaßt; in Berlin dagegen massenhaft auftretend, bloße Löcher im Plan, deren Umbauung dem Zufall preisgegeben, deren Wand beliebig durch Straßen zerrissen war. Hier wie dort die für einfache Wohnzwecke zu breite und zu teure Straße, in Paris eingestandenermaßen aus militärischen Rücksichten zur »Aufschlitzung des Bauches der Revolution«, zum Ersticken der winkligen Revolutionsherde in den mittelalterlichen Quartieren und zur artilleristischen Beherrschung einer politisch gärenden Stadt, die mehr als doppelt soviel Einwohner hatte wie Berlin; dagegen in Berlin unter scheuer Umgehung der Altstadt und der sich auftürmenden Verkehrshindernisse. In Berlin wie im Haussmannschen Paris die städtebauliche Leistung weniger von Künstlern oder Volkswirten als von Kanalisationsingenieuren mit einer lobenswerten Passion für die neuesten Errungenschaften des englischen Kloakenwesens und mit strafwürdiger Unkenntnis der Errungenschaften des englischen Wohnwesens, dessen bescheidener Diener das neue englische Kloakenwesen war.

Die riesigen Flächen des Anhalter und Potsdamer Bahnhofs, die an Stelle des »Blücherplatzes« und »Wahlstattplatzes« (Bebauungsplan von 1858 bis 1862) liegen, bilden einen unverdaulichen Fremdkörper im Magen von Berlin. Anhalter und Potsdamer Bahn würden weniger Platz einnehmen und könnten mehr leisten, wenn sie zum Stettiner und Lehrter Bahnhof schlank durchgeführt worden wären, wie die Stadtbahn vom Alexanderplatz nach Charlottenburg. Diese Durchführung ist unvermeidlich nachzuholen

Von der kindlichen Sorglosigkeit, mit welcher der Polizeipräsident seine Straßen und Plätze an den unmöglichsten Stellen ins Berliner Gelände legte, zeugt ein Beispiel, über das der einsichtige Ernst Bruch schon 1870 spottete. Auf besonderen Wunsch »von höchster Stelle« war nach dem Muster der Festungsboulevards von Paris bei der Aufstellung des Berliner Bebauungsplanes die erwähnte Ring- oder Gürtelstraße vorgesehen worden (vgl. oben und Seite 199). Für ihre Lage wurde jedoch dem Planbearbeiter die Weichbildgrenze maßgebend, die mit der damaligen oder irgendeiner zukünftigen Baugrenze nicht den mindesten Zusammenhang hatte und die zu einer höchst exzentrischen Anordnung dieses »Rings« führte, dessen später noch weiter verkümmerte Schöpfung wohl kaum je für einen Berliner lebendig geworden ist. Im Norden entfernte sich der Ring bis fast nach Weißensee, im Süden blieb er auf wenige Ruten bei der alten Stadtmauer. Im Süden in der vornehmen Nachbarschaft der Tiergartenvorstadt und des »Geheimratsviertels« sollte dann dieser Grenzboulevard besonders großartig ausgestaltet werden. Da der Staat nicht für das Straßenland zahlen wollte und da er die Preise des ganz unbebauten Geländes, auf dem er plante, noch nicht in die Höhe getrieben hatte, durfte er mit gutem Gewissen Straßenbreiten von 55 bis 75 Metern freigebig verteilen. Alle 450 bis 750 Meter wurde ein mächtiger Platz aufgereiht, durch den nicht nur der Boulevard mittendurch schnitt, sondern der auch meist noch von zwei oder mehr anderen Straßen durchpflügt wurde, so daß sich spitzwinklig-ungünstige Baublöcke und zerrissene Platzflächen oder aufgeschlitzte Platzwände oder Verkehrsschwierigkeiten oder alle drei Übel auf einmal ergaben. Zum damaligen fünfzigjährigen Jubiläum der Freiheitskriege erhielten diese Plätze Heldennamen, wie Wittenberg-, Nollendorf-, Dennewitz- und Wartenburgplatz; die schönsten und größten dieser Perlenschnur von Plätzen aber wurden dem Marschall Vorwärts zu Ehren Wahlstattplatz und Blücherplatz getauft, sie waren als die abschließenden Prunkstücke des Geschmeides gedacht und bildeten auf dem Papier zusammen eine Platzgruppe, deren Umfang alle Pariser Vorbilder so zwergenhaft erscheinen ließ, wie es sich gebührte, nachdem Blücher die Franzosen doch besiegt hatte. Der Polizeipräsident gewährte diesen breiten Plätzen zusammen die Länge von einem halben Kilometer (508 m). Sie lagen sehr monumental gerade zwischen den beiden Rangierbahnhöfen der bereits seit 1838 und 1841 gebauten Potsdamer und Anhalter Bahnlinien. Auch Laien ahnten, daß diese Rangierbahnhöfe und die dazugehörigen Kopfbahnhöfe ausdehnungsfähig waren. Wenn sogar der Polizeipräsident bemerkt hätte (was für niemanden sonst ein Geheimnis war), daß das Gelände, auf dem er seine Blücher-Ehrung plante, von den beiden Bahngesellschaften für Bahnhofserweiterungen erworben war, dann hätte seine selbstherrliche Künstlerphantasie mit dem Wahlstatt- und dem Blücherplatz keine dem Tode geweihten Zwillinge geboren; obgleich damals die beiden Bahngesellschaften noch in privaten Händen waren und somit noch nicht die Allmacht der späteren Staatsbahnverwaltung besaßen, konnte der Polizeipräsident gegen ihren Widerspruch seine Platzentwürfe nicht am Leben erhalten. Nur drucken lassen und veröffentlichen konnte er seinen haltlosen Plan.

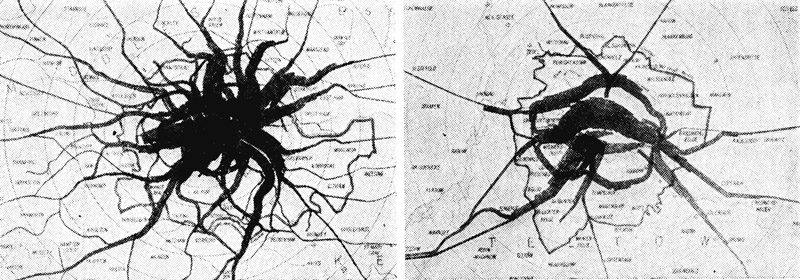

»Verkehrsspinnen« in London (links) und Berlin (rechts), 1910; nach Kemmann. Die Breite der Streifen entspricht der täglichen Personenbewegung auf Stadt- und Vorort-Schnellbahnen und zeigt die zentrifugale Entwicklung der Kleinhausstadt London, verglichen mit der in den Kreis der Ringbahn gepackten Mietskasernenstadt Berlin

Nicht nur die großartige Platzgruppe und der Traum der Ringstraße wurden nachträglich wieder geopfert. Statt der fortlaufenden Ringstraße entstand der nach Süden ausschweifende Winkelzug der Yorckstraße, die sich mühsam unter den vielen Bahngeleisen durchzwängt. Sogar die bereits vorhandene, also nicht nur geplante Teltower Straße zwischen der heutigen Teltower und Kurfürstenstraße wurde klanglos kassiert. Auf einer Entfernung von über 1100 Metern wurden alle durchgehenden Straßen gesperrt und damit eines der verhängnisvollsten Verkehrshindernisse des heutigen Berlin geschaffen als böse Entschädigung für die geplante boulevarddurchquerte Platzgruppe (Seite 227). Ganz ähnliche Vorgänge spielten sich beim Bau des Ostbahnhofs, des Lehrter Bahnhofs, der Ringbahn, des Viehmarkts und Schlachthauses, der Wasserleitung (das Werk einer englischen Gesellschaft), bei der Verlegung der Abdeckerei und bei anderen Gelegenheiten ab. Alles bewies die Haltlosigkeit der polizeilichen Anmaßungen. Mangels einheitlicher kraftvoller Leitung gelang es jedesmal den zahlreichen Beteiligten und den mitsprechenden Instanzen, sich gegenseitig an gemeinschädlichen Untugenden zu überbieten. Diese vielfachen, später vorgenommenen Veränderungen des Bebauungsplanes von 1858 zeigen, daß auch eine » Revision des Bebauungsplanes im Hinblick auf den Kleinhausbau«, welche Praktiker des Städtebaues, wie Stubben, noch 1910 für möglich hielten, ein Menschenalter früher erst recht möglich gewesen wäre, wenn es in dem Chaos von sich befehdenden Behörden und Interessenten nicht an Einsicht und gutem Willen gefehlt hätte.

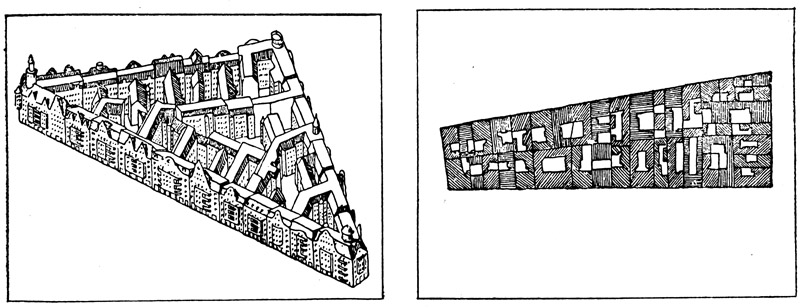

»Eine zeitgemäße Reform des Berliner Bebauungsplanes und des zu seiner Durchführung bisher innegehaltenen Verfahrens« war auch das Ziel der Schriften, die der bereits erwähnte Statistiker Ernst Bruch seit 1869 veröffentlichte. Zuerst in der »Deutschen Bauzeitung«, später in Buchform: »Berlins bauliche Zukunft und Bebauungsplan«, Berlin 1870.Er faßte die überall laut werdende Kritik am neuen Bebauungsplan zusammen und ergänzte sie wirkungsvoll. Bruchs Einwände richteten sich hauptsächlich gegen die »überflüssige Breite der Straßen«, die »ihr entsprechende riesige Ausdehnung der Quartiere« (Baublöcke) mit ihren der Bauordnung entsprechenden »acht- und siebzehnfüßigen Höfen und Quergebäuden«. (Die auf Seite 208 gezeigten Höfe stellen schon eine wesentliche Verbesserung des früher erlaubten Hofes dar.)

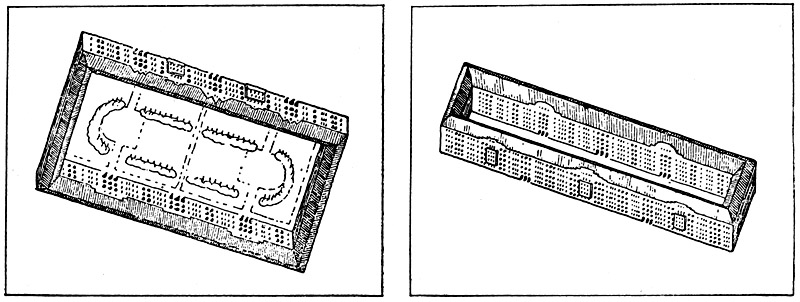

Ganz im Sinne der Entwicklung von 1929 empfahl Bruch schon 1869 die Nachahmung der Augsburger »Fuggerei«, also der alten Arbeitersiedlung, deren Zeilenbau heute wieder als die sachlichste und wohlfeilste Form des Kleinstwohnungsbaues gilt.

Bruch empfahl auch das, was erst 50 Jahre später endlich, also seit 1925, zur Regel geworden ist. Er nannte es »Gruppenbau«, d. h. »die Vereinigung der einem Straßenviertel angehörigen Häuser zu einem organischen Ganzen, mit einer größeren zentralen offenen Park- und Hofanlage, wodurch erreicht wird, was das Streben aller Wohnungsreformen ist, Licht, Luft, Sonne nach allen Seiten; vorn die mäßig breite Straße, hinten der stattliche Hof mit Gartenanlagen, bei dem die Gefahr nicht vorliegt, durch Hintergebäude und Fabriken verdrängt zu werden, wie dies bei noch so gutem Willen des ersten Bebauers in Berlin doch selten abgewendet werden kann. Für bescheidenere Verhältnisse, wie sie bei uns Regel sind, paßt ein derartiger Gruppenbau ungleich besser, als die (von privater Seite) vielfach vorgeschlagenen Villenanlagen.« Solche klaren, selbstverständlichen Dinge konnten empfohlen werden, ohne auf die preußischen Behörden den mindesten Eindruck zu machen. Dabei gab es für das, was Bruch empfahl, auch in Berlin gute Beispiele. Verständnisvoll konnte Bruch noch auf ein gutes altes Berliner Vorbild verweisen, das heute längst zerstört ist, das aber in der Erörterung des Berliner Städtebaues eine Rolle gespielt hat: die alte Umgebung der Marienkirche, wie sie damals noch bestand. In den regelmäßigen Stadtanlagen östlich der Elbe pflegten die gotischen Stadtbaumeister der Deutschen, die etwa 1280 auch die Marienkirche anlegten, ihre Kirchen mit dem Friedhof abseits vom Verkehr und vom Geschrei des Marktes anzulegen (vgl. auf Seite 22 Memhards Plan links oben). Um Kirche und Friedhof erwuchs dann, vom Verkehr getrennt, ein Stilleben von Wohnhäusern. Diese schöne Wohnhausgruppe (und die verwandte Anlage bei der Nikolaikirche) konnte Bruch »nicht dringend genug zur Nachahmung empfehlen«. Statt aber nachgeahmt zu werden, wurde sie zerstört, ein Opfer des bald darauf um sich greifenden Freilegungs- und Denkmalwahns. Was durch diese Zerstörung entstand, ist später (1898) einschließlich des »Luther-Denkmals« von der Akademie des Bauwesens scharf verurteilt worden; sie empfahl vergebens die Wiederherstellung der alten Umbauung.

Wer von rechts oder links her diese Vorgänge vorurteilslos betrachtet, wird gewissenhaft die für manchen überraschende Feststellung machen müssen, daß die städtebaulichen Maßnahmen der preußischen Staatsregierung den Geist anarchischer Unordnung atmeten, daß sie das brauchbare Werk und die Überlieferung tüchtiger mittelalterlicher Baumeister zugrunde richteten und daß erst die sozialistischen Regierungen der Nachkriegszeit im Berliner Wohnwesen den amtlichen preußischen Hunger nach Unordnung überwanden und zu geordneten Anlagen im Geist der guten alten Zeit zurückgekehrt sind. Wenn das Wort wahr ist: »An ihren Früchten sollt ihr sie erkennen«, dann darf nicht vergessen werden: die auf der nächsten Seite oben gezeigten Darstellungen kulturlosen, unhygienischen, kurz volksfeindlichen Durcheinanders zeigen typische Berliner Bauleistungen nach den Regierungsvorschriften der reichen Vorkriegszeit. Dabei haben sich obendrein diese Baublocks nicht nach den noch sehr viel schlechteren Bauordnungen von 1853 oder 1887, sondern nach der schon durch jahrzehntelange Kämpfe wesentlich verbesserten Berliner Bauordnung von 1897 (die bis 1925 galt) entwickelt. Dagegen entsprechen die beiden auf der nächsten Seite unten gezeigten Bilder anspruchsloser baulicher Würde oder wenigstens Ordnung Bruchs Empfehlungen aus dem Jahre 1869 und sind typische Leistungen der armen Nachkriegszeit. Davon wird noch später die Rede sein.

Häuserblocks (Ansicht und Grundriß) nach der Berliner Baupolizeiordnung von 1897, die eine Verbesserung der Bauordnung von 1853 darstellt. Meist waren die Blocks größer und hatten mehr Hinterhöfe. (Zeichnungen von Magistratsbaurat Grobler.)

Der Schaffung der von Bruch empfohlenen und im Berliner Bebauungsplan fehlenden Wohnanlagen (durch geschickte Aufteilung des Hinterlandes der übergroßen Baublocks) stellte nicht nur der Berliner Bebauungsplan, sondern auch die vor 1925 geltende Berliner Bauordnung fast unüberwindliche Schwierigkeiten in den Weg, die mancher private und baugenossenschaftliche Besserungsversuch der Vorkriegszeit kennengelernt hat.

Typische dreigeschossige und fünfgeschossige Häuserblocks nach der Berliner Bauordnung von 1925

Bruch forderte ferner statt des vom Berliner Bebauungsplan in Aussicht genommenen dichten Ineinanderbauens und Verschmelzens von Berlin und seinen Vororten ihre planmäßige Trennung durch Parkanlagen und Promenaden und nannte die schematisch wiederkehrenden übergroßen Plätze und die mit kümmerlichen Bäumen verzierten überbreiten Straßen einen schlechten Ersatz für die im Bebauungsplan fehlenden Parkanlagen. Er stellte auch der baumbesetzten Straße und der städtischen »Schmuckanlage mit Teppichbeet« die stillen Oasen der Londoner Squares gegenüber. Der Berliner Plan war zwar übersät mit etwa hundert regelmäßigen und unregelmäßigen Plätzen, von denen viele den Dönhoffplatz viermal in sich aufnehmen konnten; viele wurden später aus dem Plan wieder ausgemerzt, viele sind ausgeführt worden; aber fast alle waren zu groß, um als straff umbaute Architekturplätze, zu klein, um als Parks wirken zu können; in Squares im Londoner Sinne konnten sie nicht umgewandelt werden, weil die Straßenführung keine Ehrfurcht vor ihnen hatte; statt abgeschlossener Squares waren sie ein häßliches Gewirr von gefährlichen Kreuzwegen. Erst sehr viel später wurden einige von ihnen wenigstens als Kleinkinderspielplätze brauchbar gemacht, obwohl sie dafür wieder nicht genügend abgelegen vom Verkehr sind.

So beleuchtete Ernst Bruch das Durcheinander des Bebauungsplanes, den der Berliner Polizeipräsident und seine städtischen Gehilfen geschaffen hatten. Bruch baute dabei auf den kritischen Schriften seiner Vorgänger, namentlich Fauchers, auf und nahm dabei, wie Faucher, den Städtebauern von heute einen großen Teil ihrer besten Schlagworte vorweg. Er machte einen Vorschlag für einen Generalregulierungsplan, der viele treffliche Gedanken enthielt. Die den Bebauungsplan in verhängnisvoller Weise ergänzende Baupolizeiordnung kennzeichnete Bruch als eine von wahrer »Pyromanie« diktierte »Feuerpolizeiverordnung« und zeigte, wie ihre nur scheinbar auf Hygiene, in Wirklichkeit nur auf Feuersicherheit zielenden Bestimmungen auf das Entstehen der Berliner Mietskasernen hingearbeitet haben.

Die Bruchsche Arbeit muß als eine für den damaligen Stand der städtebaulichen Erkenntnis geradezu erstaunliche Leistung bezeichnet werden. Aber man findet ihr Echo nur in einigen Äußerungen des Berliner Magistrats. Schließlich ist sie wirkungslos geblieben. Hat der preußische »Eisenbahnkönig« Strousberg sie gekannt? Kaum; obgleich sein gescheites Urteil über den polizeilichen Straßenplan (das im XXVI. Kapitel mitgeteilt wird) es fast glauben machen könnte. Bruch, der zur Zeit der Abfassung seiner Schrift im statistischen Büro der Stadt Berlin arbeitete, ist bald darauf als Leiter desselben Büros der Stadt Breslau sechsunddreißigjährig gestorben. Weder der Berliner Polizeipräsident noch die Stadt Berlin, der die Weiterbearbeitung ihres neuen Bebauungsplanes übertragen war, hatten den geringsten Versuch gemacht, diesen bedeutenden Mann für die dringende Neugestaltung des verpfuschten Werkes zu gewinnen. Welche Leistungen waren geeignet, sich dem Polizeipräsidenten als Mitarbeiter zu empfehlen?

Wenn man sich erkundigt, auf Grund welcher fachmännischen Leistungen der dreiunddreißigjährige Baubeamte James Hobrecht vom Polizeipräsidium mit der unendlich folgenschweren Aufstellung des Berliner Bebauungsplanes betraut wurde, so findet man bezeichnenderweise, daß er sich vorher und nachher ausschließlich durch Kanalisationsarbeiten ausgezeichnet hat. Erst lange nachdem er das große Vergehen seines Berliner Bebauungsplanes begangen hatte, wurde er auf preußische Staatskosten nach England entsandt, wo er wohnungspolitisch sehr viel hätte lernen können. Aber sein Auftrag richtete sich auch damals nicht auf das Studium der englischen Gartenvorstädte und der erstaunlichen wohnungspolitischen Dezentralisation, die London seit der Pest und dem großen Feuer von 1666 neugestaltet und die Hobrechts Zeitgenossen wie Huber und den noch zu würdigenden Faucher begeistert hatte. Statt dessen sandte der preußische Staat den Baurat Hobrecht nach London zum Studium der neuesten englischen Kanalisationsmethoden. In London scheint Hobrecht dann endlich bemerkt zu haben, daß die Berliner Mietskasernen keine großstädtische Notwendigkeit waren und daß die sehr viel größere Stadt London ohne diese Gefängnisse auskam. Damals machte Hobrecht einen Versuch zur Rechtfertigung des Verbrechens, das an der Bevölkerung Berlins verübt wurde. Er schrieb für seinen Mietskasernenplan folgende Verteidigung, die als eine Gipfelleistung sozialpolitischer Beschränktheit und aufreizenden preußischen Bürokratismus in den eisernen Bestand der politischen Literatur gehört. In seiner Schrift »Über die öffentliche Gesundheitspflege« (Stettin 1868) schrieb Baurat James Hobrecht:

»Unsere Art zu wohnen steht – wie bekannt – in einem prinzipiellen Gegensatz zu der englischen. In einer sogenannten Mietskaserne befindet sich im I. Stockwerk eine Wohnung zu 500 Talern Miete, im Erdgeschoß und II. Stockwerk je zwei Wohnungen zu 200 Talern, im III. Stockwerk je zwei Wohnungen zu 150 Talern, im IV. drei Wohnungen à 100 Taler, im Keller, auf dem Bodenraum, im Hinterhaus oder dergleichen noch mehrere Wohnungen à 50 Taler. In einer englischen Stadt finden wir im Westend oder irgendwo anders, aber zusammenliegend, die Villen und einzelnen Häuser der wohlhabenden Klasse, in den anderen Stadtteilen die Häuser der ärmeren Bevölkerung, immer in Gruppen nach dem Vermögen der Besitzer zusammenliegend, ganze Stadtteile dabei lediglich von der Arbeiterbevölkerung bewohnt. Wer möchte nun bezweifeln, daß die reservierte Lage der je wohlhabenderen Klassen und Häuser Annehmlichkeiten genug bietet, aber – wer kann auch sein Auge der Tatsache verschließen, daß die ärmere Klasse vieler Wohltaten verlustig geht, die ein Durcheinanderwohnen gewährt. Nicht ›Abschließung‹, sondern ›Durchdringung‹ scheint mir aus sittlichen und darum aus staatlichen Rücksichten das Gebotene zu sein. In der Mietskaserne gehen die Kinder aus den Kellerwohnungen in die Freischule über denselben Hausflur wie diejenigen des Rats oder Kaufmanns auf dem Weg nach dem Gymnasium. Schusters Wilhelm aus der Mansarde und die alte bettlägerige Frau Schulz im Hinterhaus, deren Tochter durch Nähen oder Putzarbeiten den notdürftigen Lebensunterhalt besorgt, werden in dem I. Stockwerk bekannte Persönlichkeiten. Hier ist ein Teller Suppe zur Stärkung bei Krankheit, da ein Kleidungsstück, dort die wirksame Hilfe zur Erlangung freien Unterrichtes oder dergleichen, und alles das, was sich als das Resultat der gemütlichen Beziehungen zwischen den gleichgearteten und wenn auch noch so verschieden situierten Bewohnern herausstellt, eine Hilfe, welche ihren veredelnden Einfluß auf den Geber ausübt. Und zwischen diesen extremen Gesellschaftsklassen bewegen sich die Ärmeren aus dem III. und IV. Stock, Gesellschaftsklassen von der höchsten Bedeutung für unser Kulturleben, der Beamte, der Künstler, der Gelehrte, der Lehrer usw. In diesen Klassen wohnt vor allem die geistige Bedeutung unseres Volkes. Zur steten Arbeit, zur häufigen Entsagung gezwungen und sich selbst zwingend, um den in der Gesellschaft erkämpften Raum nicht zu verlieren, womöglich ihn zu vergrößern, sind sie in Beispiel und Lehre nicht genug zu schätzende Elemente und wirken fördernd, anregend und somit für die Gesellschaft nützlich, und wäre es fast nur durch ihr Dasein und stummes Beispiel auf diejenigen, die neben ihnen und mit ihnen untermischt wohnen. Ein englisches Arbeiterviertel betritt der Polizeibeamte und der Sensationsdichter. Wenn die junge Lady seinen alarmierenden Roman gelesen hat, bricht sie wohl in Schluchzen aus, läßt anspannen und fährt in die von ihresgleichen nie betretene Gegend, nach welcher der Kutscher kopfschüttelnd den Weg sucht. In der Regel wird das Bad zu stark für ihre Nerven sein; sie schaudert vor der Armut; sie schaudert vor der Schlechtigkeit und dem Verbrechen, welche überall die Begleiter der sich selbst überlassenen Armut sind, fährt zurück, um nie wieder die schreckliche Gegend zu sehen, und salviert ihre Seele durch einen Geldbeitrag an eine Armenkommission.«

Über diese Verteidigung der Berliner Mietskaserne schrieb Rudolf Eberstadt: »Eine schärfere Verurteilung der Mietskaserne läßt sich kaum finden, als sie in den Worten des Verteidigers ausgesprochen ist, mit ihrer knappen Charakterisierung des Bausystems und ihrer ungeheuerlichen Verkennung und Herabdrückung des Standes der werktätigen Bevölkerung. Eine minderwertige Bauform für untergeordnete Kostgänger aus dem Hinterhaus – das sollte die Mietskaserne nach den Absichten ihrer Urheber sein, und das ist sie geworden. Bei der Herrschaft solcher Auffassungen bedarf es allerdings keiner weiteren Erklärung für die Herbeiführung der in Berlin herrschenden politischen Zustände.«

Die sozialpolitische Quacksalberei James Hobrechts entsprach der städtebaulichen Weisheit der preußischen Regierung auch noch lange, nachdem ihr Verfasser aus dem Polizeipräsidium zum Berliner Stadtbaurat (1885) aufgerückt war. Als die Regierung endlich dem Druck der wohnungsreformerischen Aufklärung zu weichen anfing und – allerdings ungeschickt und meist erfolglos – in den Berliner Vororten eine Bauordnung einführen wollte, die dem Kleinhaus günstiger war, setzte der damals achtundsechzigjährige Hobrecht hartnäckig seinen Einfluß gegen die Regierung ein. Im Berliner Architekten-Verein und in der »National-Zeitung« (21. und 28. Januar 1893) wiederholte er wörtlich seinen veralteten Unsinn von 1868. Trotz schrankenloser Entwicklung der von Hobrecht gepriesenen Mietskaserne bildeten sich in Berlin Arbeiterwohnviertel genau wie in London und anderen Großstädten.

Glücklicherweise gab es in Berlin auch Männer, die London mit besseren Augen besuchten, als der Gewährsmann der preußischen Regierung je zu öffnen vermochte. Einer der verständnisvollsten Erforscher des englischen Wohnwesens und seiner Vorteile war damals Julius Faucher, von dem im nächsten Kapitel die Rede ist.