|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Fasnacht

Was bedeutet eigentlich die althergebrachte Fasnacht? – Zwei alte Verse, die wir als Kinder auf der Straße sangen und die man heute leider nur noch selten hört, enthalten eigentlich die ganze Bedeutung. Der eine Vers lautet:

Narro, Narro Gigeboge,

was du sescht, isch alls verloge.

Narro, Narro Lenzio!

Es ist hart ausgedrückt, aber es trifft den Kern des Fasnachtsgedankens: hinaus aus der Wirklichkeit, der Wahrheit, hinein in die Phantasie, in die Wunschträume! Hinein in ein anderes Ich, das schauspielern, täuschen, schwindeln, verspotten und lachen kann, weit übersteigert über das wirkliche Alltagsleben.

Ein antiker Dichter sagt schon: »Die Lust zum Trug ist ein Geschenk der Götter.«

Sein Alltagsich überwinden und frei sich in einem anderen bewegen und betätigen, sicher verborgen unter einer Maske. Dieser Wunsch liegt wohl in jedem Menschen. Es ist interessant, daß die schüchternen Menschen oft unter der Maske die freiesten, witzigsten, geistreichsten sind, die ihre Rolle glänzend durchführen.

Eine Rolle wählen, die dem Wunschtraum entspricht, sie durchzuführen voll Humor, Witz und Spott: Das ist kurz gesagt der Gedanke der Fasnacht, herausgeschält aus den uralten Gebräuchen, die aus religiösem Urgrund die Vertreibung der Dämonen des Winters und später den Abschluß der Winterfreuden vor der Fastenzeit darstellten. Abschluß und Konzentration des Höhepunktes der Lustbarkeit, der Ausgelassenheit. Alles in weiser psychologischer Erkenntnis, daß man die Festesfreuden beschließen soll, solange sie noch verlockend erscheinen, daß man den Becher leeren soll, solange der Trank noch schäumt.

Goethe schrieb an die Kölner, die ihn zur Fasnacht einluden:

Löblich wird ein tolles Streben,

wenn es kurz ist und mit Sinn.

Heiterkeit zum Erdenleben

sei dem flücht'gen Rausch Gewinn.

Kurz und mit Sinn! In den kurzen Fasnachtstagen lustig und sinnvoll seine selbstgewählte Rolle spielen auf der heiteren Bühne des Truges. Das ist die alte Konstanzer Fasnacht!

Die Menschen, denen richtiges Fasnachtsblut in den Adern fließt, die wählen auch die richtigen Rollen. Der Süddeutsche und der Rheinländer haben dieses Fasnachtsblut – es gibt viele, die sagen, daß halt die fasnachtsfrohen Menschen aus den weinfrohen erwachsen. Jedenfalls haben die Menschen der norddeutschen Tiefebene kein Fasnachtsblut.

In Konstanz pulsierte es zu meiner Jugendzeit besonders stark, denn wirtschaftliche Sorglosigkeit läßt es ungehemmter schäumen. Am Mittwoch vor dem »schmutzigen« Donnerstag, dem Auftakt der Fasnacht, ging es an den Maskenkoffer; denn am schmutzigen Donnerstag durften wir noch einmal die Kostüme des letzten Jahres anziehen, um auf der Straße herumzuspringen. Die neuen Kostüme lagen für den Sonntag bereit. Ich dachte, deshalb hieße der Donnerstag so, weil die Kostüme nicht mehr so sauber waren. Erst später erfuhr ich, daß die Bezeichnung von den Fasnachtsküchle kommt, die an diesem Tag nach altem Brauch zuerst gebacken werden im schwimmenden Schmalz oder »Schmutz«.

O Fasnachtsküchle! Selige Erinnerungen an herrliche Genüsse und leicht beschwert von nachträglichem Magendrücken – und Hafersüpple.

Es gab verschiedene Sorten: Scherben, Kissele, Verzogene; erst später kamen die runden, gefüllten »Berliner« Pfannkuchen dazu.

Am »schmutzigen« Donnerstag gaben meine Eltern immer ein Fest. Ich erinnere mich noch gut an eines Mitte der achtziger Jahre. Es war auf eine Sennhütte eingeladen. Das Haus danach eingerichtet, viele Zimmer ausgeräumt, mit Holzmöbeln, Tannengrün und kleinen Tannenbäumen ausgeschmückt. Unten an der Haustür stand mein Onkel als Bergführer mit Eispickel und Seil und seilte die Gäste die Treppe hinauf. Oben empfingen die Eltern als Senn und Sennerin, und wir Kinder waren die Geißbuben.

Alle Gäste fügten sich glänzend in das Bild; es gab sogar eine Alpenvereinssitzung der Sektion Konstanz mit vielen und witzigen Reden. Mein Großpapa Seiz war eines der ältesten Mitglieder des Alpenvereins und weit bekannt als kühner Bergsteiger.

Nur ein junger Preuße brachte eine halb komische, halb tragische Note herein. Es war der Assistenzarzt vom Papa; der wurde natürlich auch eingeladen und sollte auch in der Kostümfrage beraten werden, da er als Stettiner wohl keine Erfahrung hatte. Doch er lehnte das ab und tat sehr geheimnisvoll. Als der Abend kam, trat er plötzlich unter die Bauern, Touristen und Älpler als – spanischer Ritter in einem wunderschönen seidenen Kostüm, direkt von Berlin!

Trotz gesellschaftlicher Formen wurde er so ausgelacht und geneckt, daß er als Ritter von der traurigen Gestalt in eine Ecke flüchtete. Der Papa bot ihm an, ihn als Senn zu kostümieren. Das lehnte er aber beleidigt ab; er kam sich sehr schön vor als spanischer Ritter.

An dem Abend habe auch ich die gesellschaftlichen Formen schwer verletzt, von bon ton war nichts zu merken – aber ich war ja erst sieben Jahre alt.

Nach einem Tanz saß eine Tante inmitten von Kavalieren; darunter auch der Graf Zeppelin. Ich trat hinter ihren Stuhl und legte meine Hand an ihren Rückenausschnitt, der aber damals nicht so tief war wie heutzutage, und rief ganz laut: »Aber Tante, du schwitzescht!«

Sehr rot und sehr bös drehte sich die Tante um, und Graf Zeppelin sagte rasch: »Du bist aber ein kleiner, frecher Geißbub!«

Ganz eifrig rief ich: »Aber es ist doch wahr, du kannst es selber fühlen!«

Da platzten alle Herren heraus – es war nicht so schlimm, da sie ja alle als Bauernburschen kostümiert waren; aber die Tante rauschte am Arm des Grafen hinaus. Zwei Tage lang ist sie mir noch bös gewesen. Mit dem Grafen habe ich viel später noch über die Geschichte gelacht.

Im gleichen Jahr durfte ich am Fasnachtssonntag als Clown herumspringen. Ich glaube, ich war der erste Clown in Konstanz, wenigstens wurde es später oft gesagt. Die Beschaffung des Kostüms war sehr schwierig. Als meine Eltern im Herbst von einer Reise kamen, sagte der Papa: »An Fasnacht muß die Lilly einen Clown machen.« Ich erfuhr erst später von diesen Vorbereitungen. Nach langem Bemühen schrieb mein Vater sogar nach England an Counteß Butler, die Freundin der Mama, und da kam von London denn auch eine echte Clownsperücke, rot, gelb und blau, mit drei Spitzen.

Aber auch der bedruckte Stoff für das Kostüm war hierzuland nicht zu bekommen. Da wurde ein ganz weißes Kostüm genäht und mein Vater wanderte selber damit zum Malermeister Marendt. Der hatte gleich das richtige Verständnis und malte lauter groteske Tiere und Gesichter mit Leimfarbe auf, so daß das Kostüm einfach großartig war. Ich mußte ins Mehl blasen und dann wurde mein Gesicht auch herrlich bemalt. Stolz sprang ich den ganzen Sonntagnachmittag auf der Marktstätte herum und meinte das schönste »Mäschkerle« zu sein.

Aber am Montag ereilte mich die Strafe für meine Überheblichkeit. Ich hatte mich geweigert, als Rokokodame mit anderen Kindern im Wagen herumzufahren, was wir immer am Montag, wenn der Maskenzug der »Elefanten« war, tun durften. Der alte Baron Sulzer, der im »Regenbogen« an der Ecke der Rheinstraße wohnte und einen wunderschönen Landauer mit zwei Rappen besaß, stellte jedes Jahr meinem Vater den Wagen für uns Kinder zur Verfügung. Ich wollte diesmal nicht mitfahren und auch mein Kostüm nicht wechseln, was sonst eigentlich mein Stolz war; denn wir bekamen immer drei verschiedene Kostüme für die drei Tage. Ich wollte diesmal Clown bleiben.

So trennte ich mich von den anderen Kindern und sprang allein herum. Plötzlich fuhr ein großer Leiterwagen an mir vorbei. Die Insassen waren alles bekannte Offiziere in lustigen Kostümen. Als sie mich sahen, packten sie mich und hoben mich auf den Wagen. Stolz machte ich ein paarmal die Runde mit über die Marktstätte, Kanzleistraße, Hussenstraße. Aber als sie durch das Schnetztor weiterfuhren nach Emmishofen, da wurde mir angst, und als der Wagen vor dem »Engel« hielt, sprang ich rasch herunter und lief die Emmishoferstraße zurück.

Ich war müde und dem Weinen nahe. Als es noch anfing zu regnen und zu dunkeln, da war es mit meiner Clownslaune vorbei und als heulender Clown kam ich daheim an, wo schon eine gelinde Aufregung herrschte. Aber als sie mich anschauten, brach ein helles Gelächter los. Denn ich war sozusagen ein zerfließender Clown. Durch die Tränen zerfloß alle Bemalung des Gesichts und durch den Regen zerfloß die ganze herrliche Kunst des guten Malermeisters Marendt, und die drei Zipfel der Perücke hingen traurig tröpfelnd herunter. Ich muß ein geradezu überwältigend grotesker Anblick gewesen sein. Das Gute daran für mich war nur, daß vor lauter Lachen niemand ans Schelten dachte und ich lachend ins Bad und dann ins Bett gesteckt wurde.

Getröstet sprang ich am Dienstag als althergebrachter »Blätzlebub« durch die Straßen und sang das Lied, das zweite alte, leider kaum mehr gehörte Fasnachtslied:

Narro, Narro sibo sibo,

sibo Narro sind es g'si.

Ho Narro!

Hont der Mutter Küechle g'stohle,

gib mer au

Haberstrau,

Suerkrut,

fillt de Buebe d'Hut us

und de Mädle d'Mäge

und de alte Wiber

d'Belzkrägo!

Auch dieser Fasnachtsvers trifft so recht die alte Fasnachtsstimmung. Das Herumziehen in Gruppen – es müssen ja nicht immer sieben sein –, dann das Fasnachtsküchle-Vertilgen, wo und bei wem man sie verwischen konnte – und das Sauerkrautessen, das nach all dem Süßen und Fetten auch sehr bekömmlich war.

Das Herumziehen in Gruppen besonders am Abend hieß »Schnurren«. Das kam natürlich für mich erst in Frage, als ich so sechzehn Jahre alt war. Da erinnere ich mich an zwei Gruppen, die sich sogar mit Politik befaßten. Unsere Gruppe begnügte sich mit Kommunalpolitik. So Mitte der neunziger Jahre hatten die Stadtväter die Baupläne der Stadtteile Petershausen und Hinterhausen ausgearbeitet und überall, an möglichen und unmöglichen Stellen Stecken mit Querbrettern aufstellen lassen, darauf groß geschrieben stand »Bauflucht«. Diese Stecken reizten die Kritik der Anwohner und Spaziergänger.

Am Ballabend des Fasnachtssamstag im Insel-Hotel, als gerade alles zur quadrille à la cour aufgestellt war, darunter der Oberbürgermeister und einige andere Väter der Stadt, wandelten zehn Stecken mit großen Schildern »Bauflucht« in den Saal und pflanzten sich mitten in die Tanzenden, so daß der Tanz unterbrochen werden mußte. Hinter den Schildern ertönte der Gesang eines witzigen couplets, das großen Jubel hervorrief. Wir waren unkenntlich, denn graue Leinwand hing rund um uns herum, an einem großen, runden Deckel auf dem Kopf befestigt. Weit standen die Schilder ab. Nur zwei Löcher für die Augen waren angebracht, und so waren wir in unserer Unbeholfenheit ein Verkehrshindernis, wie es die wirklichen Stecken der Bauflucht sehr oft waren.

Die andere schnurrende Gruppe machte aufgeregte Sozis. Wir saßen zu Hause gerade beim Nachtessen, da wurde die Eßzimmertür aufgerissen und herein stürmten die aus den Witzblättern bekannten Sozitypen.

»Jetzt wird geteilt!« riefen sie drohend, aßen uns das Meiste weg, leerten den Tisch von allem Silberzeug, einer hielt eine witzige politische Rede und dann verschwanden sie wieder unerkannt. Hinter der Haustür standen und lagen dann friedlich Salzfäßle, Bestecke, Teekanne und Zuckerdose.

*

Freunde luden zu einem Kostümfest ein. Es war damals ein richtiger Unterschied zwischen Masken- und Kostümfest. Beim Maskenfest trug man Masken, wechselte oft mehrmals die Rollen, und um zwölf Uhr wurde demaskiert. Wer das nicht wollte, ging vorher nach Hause. Beim Kostümfest trug man keine Maske und im allgemeinen wurde mehr auf Schönheit als auf Originalität Wert gelegt. Wer natürlich beides verband, der schoß den Vogel ab.

Bei einem Kostümfest machten meine Eltern und einige Freunde eine Pfahlbauerngruppe, und ich durfte auch mitmachen, es war mein erster Ballwinter. Der ist wohl jedem weiblichen Wesen unvergeßlich. Noch am Tage vorher wußten wir nicht, was wir wählen sollten, da sagte mein Vater: »Wir können eigentlich eine Pfahlbauerngruppe machen. Denkt euch die Kostüme aus. Geht in den Kreuzgang ins Inselhotel und schaut euch das Bild von den Pfahlbauern an. Wenn sie dort nicht zu wenig anhaben, können wir sie ja nachmachen.«

Also ging es in den Kreuzgang. Dort hatte vor kurzem Professor Häberlin die ganze Geschichte des Insel-Hotels in Fresken festgehalten und das erste Bild waren – für uns sehr wichtig! – ganz dezent bekleidete Urbewohner des Sees. Mit diesem »Modenbild« im Kopf kauften wir im Lager von Stromeyer, das damals noch in der Münzgasse war, Sackrupfen. Der wurde zu Hemden zugeschnitten, die überall ausgefranst wurden. Dann ging es weiter zum Kürschner Feyerlin in der Wessenbergstraße. Der lieh uns mit Freuden Felle aller Art. Für den Vater ein Bärenfell – er setzte den Kopf des Bären auf seinen eigenen und sah prachtvoll aus. Für uns Ziegen- und Rehfelle, die malerisch drapiert wurden. Zuletzt zum alten Herrn Leiner, der uns aus dem Rosgartenmuseum Steinbeile und Hörner liebenswürdigerweise zur Verfügung stellte.

Alle hatten reges Interesse an unserem Vorhaben. Besonders der alte Herr Apotheker Leiner, dessen Lebenswerk seiner Mußestunden die Schaffung des Rosgartenmuseums war, als lebendiger Ausdruck seiner heimatkundlichen, kulturhistorischen Forschungen. Er war ein echter, alter Konstanzer mit viel Humor.

So waren die Kostüme in ein paar Stunden fix und fertig. Am Tag selber wurde ein alter Fischer ausgeschickt, um draußen im See Hechtkraut zu holen zu Kränzen für unser Haar. Geräucherte Gangfische wurden als Zierde an den Gürtel aus einfachem Seil gehängt, Schneckenhäuser und Muscheln als Halsketten. Wir sahen großartig echt aus und sangen ein Pfahlbauernlied auf die Melodie »Konstanz liegt am Bodensee«, das sehr witzig war. Ich erinnere mich nur an eine Stelle, wo ein Pfahlbauernkind eine Schüssel zerschlägt und der Pfahlbauer sagt: »Wirf's in'n See, da findet's einmal der alte Leiner und tut's ins Rosgartenmuseum!«

Wir waren so echt, daß das für heutige Nasen zu echte Pfahlbauernparfüm eine Katastrophe herbeiführte. Der Geruch des Hechtkrautes, gemischt mit dem Duft der geräucherten Gangfische, wurde in der Wärme des Saales so stark, daß mein Tischherr, der sonst nie von meiner Seite wich, fluchtartig den Saal verlassen mußte – weil ihm restlos übel geworden war. Wir hatten den Triumph, die echteste Gruppe zu sein. An diesem Abend war ich nur Pfahlbaumädchen und mußte verzichten, als junge Dame geflüsterten Huldigungen zu lauschen. Nach der Flucht meines Tischherrn hielten die übrigen Verehrer eine gewisse Distanz.

*

Wenn ich als Schulmädel mit meinem Großvater, dem alten Hofrat Seiz, und seinem Hund Schnurrle, zwei bekannten Persönlichkeiten im alten Konstanz, auf dem nachmittäglichen Spaziergang vom Stadtgarten her am Insel-Kanal entlang zur Rheinbrücke wandelte, deutete er immer wieder auf das bunte Relief an dem großen Haus neben der Gymnasiumskirche, dem Theater von Konstanz. Und immer wieder erzählte er die Geschichte von der Vertreibung des Arlechinos (Harlekins) von der Bühne, die das Relief darstellt. Und deutete besonders auf den Pegasus im Hintergrund, der nun einen neuen kühnen Flug ins Land der hehren Kunst unternehmen konnte, nicht mehr herabgezogen von den wilden Späßen des Arlechinos.

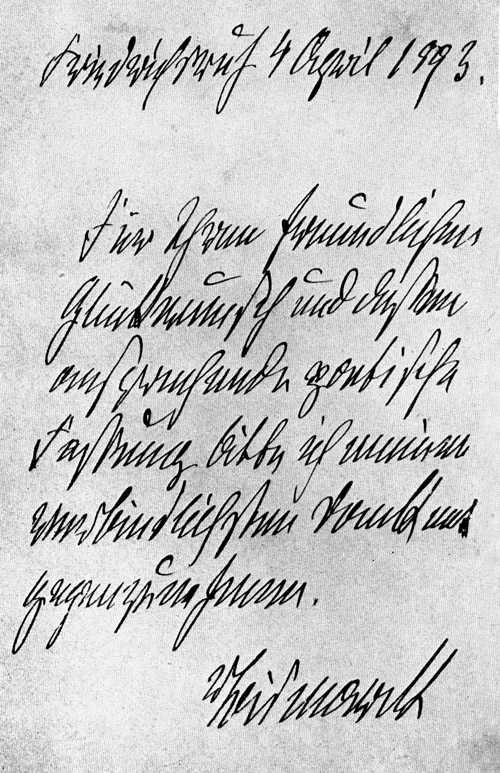

Bismarckbrief

Als ich viele Jahre später in Neapel auf dem Vomero im Museum San Martino die Geschichte des ersten großen profanen Theaters San Carlo in Gruppendarstellungen sah, da war mir die Vertreibung des Arlechinos eine ganz vertraute Geschichte, und mein liebes, altes Konstanzer Theater stand freundlich und erinnerungsreich vor mir. Und für mich berührten sich das schönste und größte Theater – vielleicht heute noch – San Carlo mit dem kleinen Theäterle von Konstanz.

Das Relief von der Vertreibung des Arlechinos zeigte jedem schon von außen, daß das Haus ein Theater sei. Innen mußte man viele Treppen hinaufsteigen, dann kam man in die Logen. Die Fremdenlogen waren seitlich so nahe an der Bühne, daß man gut in die Kulissen sehen konnte. Sie waren deshalb von den jungen Leutnants und anderen Herren bevorzugt. Als ich einmal eine Pensionsfreundin aus der Großstadt ins Theater führte, sagte sie spöttisch: »Wie hoch hinauf geht's denn noch? Ihr habt wohl eure Plätze auf der Galerie?«

Aber das Schönste war der Kronleuchter. Als ich als Kind zum erstenmal im Theater war und aufgeregt und erwartungsvoll herumguckte, sagte die Mama plötzlich: »Jetzt geht's los!« und schaute auf den Kronleuchter. Der fing an zu zittern, die Lichter flimmerten – langsam bewegte er sich nach oben in eine schwarze Öffnung, wie wenn er in den dunklen Nachthimmel schweben würde. Dann war es dunkel im Haus und der Vorhang ging auf. Nach Aktschluß kam der flimmernde Kranz wieder herunter.

Für mich war dieses Geschehen immer eine Sensation, halb poetischer, halb gruseliger Art. Zuerst der Gedanke, daß der Kronleuchter mit seinen Lichtern in die Nacht zu den Sternen schwebte und wie ein Sternenkranz herabfiel – in Wirklichkeit blieb er brav unterm Dachgebälk. Und der zweite Gedanke, daß einmal der Strick reißen könnte und die flackernden Lichter auf die Zuschauer im Parkett zündend fallen würden – was für die Betroffenen äußerst peinlich gewesen wäre.

Diese Gedanken versetzen einen schon in eine Stimmung außerhalb der ruhigen Alltäglichkeit, und so war das Ereignis des aufsteigenden Kronleuchters eigentlich ein psychologisch wohl durchdachter Auftakt für die Vorgänge auf der Bühne – man war auf alles vorbereitet.

Wie nüchtern ist heute das Ausdrehen des Lichtes am Schalter, das macht man ja daheim in jedem Raum.

Und nun zur Bühne und den Schauspielern. Als ich noch ein Kind war, erinnere ich mich, daß in der Buchhandlung von Meck die Bilder der Künstler und Künstlerinnen ausgestellt, und daß das Schaufenster belagert war von Damen und Herren der Gesellschaft. Dann kamen die Künstler selber und machten Besuche, um zum Abonnement einzuladen und Beiträge zur Ausstattung der Bühne und zur Garderobe zu erbitten.

So sah man denn oft in Salonstücken manche bekannte Möbel, Bilder, Decken und Kissen wieder, was einem das Stück beinahe vertraut machte. Auch mit den verschiedenen Toiletten konnte man Wiedersehen feiern. Und da passierte eine lustige Geschichte. Der jugendliche Held machte bei uns Besuch und bat um allerhand, denn die Kasse war schlecht bestellt und die Künstler hatten schwer zu kämpfen. Er war ein reizender junger Mann, fand ich, obwohl ich erst zehn Jahre alt war. Erst später verstand ich und würdigte es, mit welch souveränem Humor die Künstler damals die Knappheit ertrugen, wie weit erhaben sie sich fühlten und fühlen durften über die meisten Leute, die sie um Beiträge bitten mußten, weil sie in einer Welt lebten, die über dem Alltag liegt und die Gaben verleiht, die mit den Dingen, »die die Motten und der Rost fressen«, nichts zu tun hatten.

Damals fand ich es nur reizend, daß der junge Mann bei uns zu Nacht aß, ich dabei sein durfte und er sehr lustig und unterhaltend war. Am andern Morgen trug unsere alte Mina ein großes Paket Kleidungsstücke ins nahe Theater. Darunter eine ganz neue lange – Trikotunterhose meines Vaters, die schon vorher eine Geschichte hatte, weil sie fast zu Ehezwistigkeiten geführt hatte. Mein Vater wollte sie nicht tragen, obwohl sie meine Mutter ihm von einer Reise nach Karlsruhe als Produkt der residenzlichen letzten Mode mitgebracht hatte. Sie war ihm zu lang, zu dick, zu eng anliegend – doch genug von diesen intimen Dingen. Jetzt war die Unterhose in der Theatergarderobe gelandet.

Die saison begann, und die Eltern gingen zur Aufführung von »Don Carlos«. Unser spezieller Freund spielte den Marquis Posa. Er sah glänzend aus in der enganliegenden Hose mit der gebauschten Seide um die Hüften und dem straff anliegenden Seidenwams, die seine Gestalt schön hervorhoben.

Aber beinahe wurde sein Auftreten gefährdet, denn aus der Loge sechs tönte eine Stimme, – sie wollte eigentlich flüstern, aber es gelang ihr nicht –, die Stimme meines Vaters:

»Du, Lina, sind das nicht meine Unterhosen?«

Leise Heiterkeit regte sich in den Nachbarlogen. Aber – und das war wohl ein großer Triumph des jungen Künstlers, größer vielleicht wie mancher eines berühmten Schauspielers – sein Spiel besiegte die Heiterkeit, und der Ernst war wieder da.

Die Künstler hätten es meinem Vater nicht übel genommen, wenn auch sein Ausruf weiter gewirkt hätte. Sie kannten ihn alle, den Doktor des Krankenhauses, den Medizinalrat Honsell. Der behandelte sie oft und verlangte nie etwas. Denn der Papa hatte lebhaftes Interesse für die Kunst und die Künstler und war immer für sie bereit.

Und alle waren dankbar, denn ich fand später unter den Papieren meines Vaters viele Dankgedichte. Einmal brach sich ein Schauspieler, der zugleich ein Maler war, das Bein, und mein Vater nahm ihn ins Krankenhaus. Zum Dank malte er mich als fünfjähriges Mädel, so wie er mich immer vom Fenster aus sah, wenn ich mit der Mina den Papa am Krankenhaus abholte. Das Bild macht mir heute noch Freude.

Aber es war in den achtziger und besonders im Anfang der neunziger Jahre noch ein richtiger Kunstmäzen in Konstanz. Alte Konstanzer wissen gleich, wen ich damit meine, nämlich den Baron von Scherer von Schloß Castell, eine bekannte Persönlichkeit Ende des letzten Jahrhunderts. Einige Winter interessierte er sich sehr für das Theater. Zu jeder Vorstellung fuhr er in seinem Landauer in die Stadt und hatte seine Loge für sich. Er beschenkte die Damen mit wunderschönen Toiletten, er lud die ganze Schauspielergesellschaft zu Nachtessen und Trinkgelagen auf sein Schloß und dazu natürlich auch die jungen Leutnants vom Regiment 114.

Die Leutnants wollten sich einmal beim Baron von Scherer revanchieren und auch die Künstler und Künstlerinnen des Theaters einladen, und als gerade vom Bregenzer Regiment Kaiserjäger ein Erzherzog im Kasino Besuch machte, benutzten sie die Gelegenheit. Erstens den Erzherzog ins Theater zu führen, um ihm zu zeigen, was Konstanz bieten konnte, und zweitens, dem Baron und den Schauspielern zur Abwechslung einen Erzherzog vorzuführen. Die Leutnants wollten die Kosten des Festes teilen. Zuerst sollten ein paar Flaschen Sekt aufgefahren werden, aber dann sollte es Bier geben.

Glänzende Stimmung herrschte schon im Theater und nachher erst recht an der Seite der reizenden Schauspielerinnen. Die Flaschen Sekt waren bald ausgetrunken und der Leutnant, der alles arrangiert hatte, bat, nun zum Bier übergehen zu dürfen. Aber der Erzherzog lachte: »Ach wos, lieber Braumann, worum soll'n mir denn Bier trinken, wo mir den scheenen Sekt hobn!!«

Damit war der Ruin des Monatsbudgets der beteiligten Leutnants besiegelt. Aber der Erzherzog und der Baron samt den Künstlern unterhielten sich famos.

Der Baron war überhaupt ein großer Trinker vor dem Herrn. Darum war er so dick und schnarchte. Er schnarchte fürchterlich, und zwar jeden Abend im Theater in der Loge fünf. Das Publikum wußte das und drückte ein Auge zu – oder in diesem Fall das Ohr, das nach der Loge fünf hin lag; denn das Publikum wußte auch, daß der Baron der Kunstmäzen des Theaters war. Man konnte sogar manchmal sagen, daß das barönliche Schnarchen bei einem Lustspiel die heitere Stimmung erhöhte.

So spielte man einmal ein Stück, in dem ein Vater im Garten sitzt und einschläft, während unerlaubterweise in der Laube die Liebeserklärung des Helden erfolgt. Da paßte das Schnarchen in der Loge fünf so wundervoll, daß ein jubelnder Beifall entstand, den das Stück ohne die Beihilfe des Barons kaum verdient hätte.

Aber ein andermal gab es einen kleinen Skandal. Da saß der gute Baron in seiner Loge fünf. In Loge sechs saß ich und daneben ein fremdes Ehepaar aus dem Insel-Hotel. Kaum war es dunkel und der Vorhang aufgegangen, so tönten – erst noch leise – die wohlbekannten Schnarchlaute neben mir. Niemand achtete groß darauf, der Dialog fesselte uns. Aber die Fremden! Der Herr spitzte die Ohren, die Dame nahm ihre Lorgnette und blickte gereizt um sich. Plötzlich tönte die Stimme des Herrn empört und spitzig: »Da schnarcht jemand, das ist unerhört, ich beschwere mich!«

»Bscht! bscht!« machten wir in den Nebenlogen, aber das half nichts. Jetzt rief er ganz laut: »Das ist ein Skandal! Wir gehen, wir lassen uns das Eintrittsgeld wiedergeben.«

Da rief eine Stimme vom dritten Platz: »Seid doch schtill da drobe und laßt de Baron Scherer schnarche, mir sind's g'wöhnt!« Da brach ein Gelächter los, die Schauspieler auf der Bühne lachten mit, der Baron erwachte und war sehr verwundert, – wütend verließen die beiden Berliner die Loge.

Nach dieser heiteren Einlage ging das Stück ruhig weiter. Es war ein gelungener Abend.

*

Und einmal habe ich selber auf der Konstanzer Bühne mitgespielt. Bei einer Wohltätigkeitsvorstellung Anno 1895 oder 1896. Als jugendliche Liebhaberin. Ich war siebzehn Jahre, hatte einen Pariser Modellhut auf, und mein Partner war der junge Leutnant, der Jahre später in Wirklichkeit mein Lebenspartner wurde.

Ist es da nicht verständlich, daß ich das alte Konstanzer Theater in lieber Erinnerung habe? Und ist es nicht verständlich, wenn beim Schildern des alten Konstanz in dem letzten Jahrzehnt des neunzehnten Jahrhunderts die Gegend vom Stadtgarten, dem Theater, der Rheinbrücke, der Seestraße und des Kasinos mir besonders lebhaft vor Augen steht als Schauplatz für die Menschen, die den Lebenskreis meiner Familie ausmachten?

*

In allen Städten, ob groß oder klein, gab es wohl ein Gemeinsames im ganzen letzten Jahrhundert, das schon aus dem achtzehnten Jahrhundert übernommen war: der Treffpunkt im Freien jener Gesellschaftsschicht, die Zeit und Freude zum »Lustwandeln« hatte. Er führte nur verschiedene Namen. Einmal hieß er Promenade, dann Esplanade, im Süden corso und in den Universitätsstädten Bummel!

Da liegen alte Stiche vor mir: von der »Promenade« in Leipzig zu Goethes Zeiten von Rosmäsler 1777, dann von der »Esplanade« in Weimar, die an Schillers Haus vorbeiging, das Bild der Baden-Badener Promenade, der berühmten Lichtenthaler Allee, auf der man stets eine interessante Schau der neuesten Mode hatte und die wohl immer der Treffpunkt der großen internationalen Welt war. Ich will mich nicht ins Ausland begeben auf die Promenade des Anglais in Nizza oder den Corso in Rom, auf den Pincio oder in die Cascinen von Florenz – ich bleibe im Lande, in Konstanz.

Auch da gab es eine Promenade, und sie konnte sich an Schönheit der Aussicht mit den meisten messen. Sie ging von der Marktstätte durch den Stadtgarten über die Rheinbrücke, die Seestraße entlang. Immer den See vor Augen, mit schönen Platanen bestanden, kühl, luftig und abwechslungsreich. Wohl hat sie sich im Laufe der Zeiten verändert, nur die Marktstätte, der Ausgangspunkt, ist so ziemlich gleich geblieben, wenigstens in ihren Ausmaßen.

In alten Zeiten war sie vom Hafenufer durch einen schwerfälligen Turm, der sich an das Konziliumsgebäude lehnte und durch den ein Tor führte, getrennt. In der Mitte des Jahrhunderts war der längst gefallen. »Ein leichtes Eisengitter behufs des Zolldienstes ersetzt die altertümlichen Baulichkeiten. Licht und Luft strömen die Marktstätte hinauf.« So sagt die Chronik des Fridolin Schwertberger um das Jahr 1854. Sie fährt fort:

»Ein zierlich erbauter Hafen ist an die Stelle der alten Schiffslände getreten, ein schlanker Leuchtturm steht an Stelle des wunderlichen ›Luggenhäusles‹, dessen sich noch die Alten mit Sehnsucht erinnern. Der ›Damm‹ dient als Spaziergang, er geht in die ›Obere Mauer‹ über, die zur Rheinbrücke führt, an der pappelbestandenen ›Insel‹ vorbei, darauf das alte Dominikanerkloster steht, das einer Genfer Familie gehört.«

»Machen wir einen Umweg über die ›Obere Mauer‹, da lustwandelt die schöne Welt.« – »Meinetwegen, aber gehen wir geschwinder, ich fürchte, auf dem schmalen Weg an eine von den geputzten Damen zu stoßen und ein Unglück anzurichten, denn der Jesuitengraben hat kein Geländer.« Mit wenigen Schritten hatten die beiden Kavaliere den schmalen Spaziergang auf der ›Oberen Mauer‹ erreicht, wo hinter den langen Pappelreihen die gute Gesellschaft auf und ab ging. Die Dominikaner-Insel mit ihrer verlassenen, großartigen Kirche und den schönen Baumgruppen schmiegte sich malerisch an den Mauergang, der an seinen Enden von dem alten Kauf- und Konziliumshaus und von der sonderbar altertümlichen, gedeckten Rheinbrücke begrenzt war. Die Aussicht auf den See ist dort sehr angenehm. Der Säntis grüßt freundlich herüber.

Hat der Säntis einen Hut,

dann wird das Wetter gut,

hat er aber einen Degen,

dann gibt's Sturmwind und auch Regen;

hat er gar noch einen Bart,

ei, dann wird das Wetter arg.«

Der Säntis grüßte auch noch im Ausgang des Jahrhunderts und grüßt heute noch als Wetterprophet des Bodensees.

Der geniale Oberbürgermeister Max Stromeyer hatte aus der »Oberen Mauer« den schönen, in den See vorspringenden Stadtgarten und aus dem Fußweg dem Seeufer entlang nach Hinterhausen die herrliche Seestraße geschaffen.

Die alte Rheinbrücke war im Jahr 1856 abgebrannt. Eine neue, aus grauen Sandsteinpfeilern, hölzernen Gehsteigen zu beiden Seiten, mit vier Sandsteinfiguren geschmückt, führte über den grünen, strömenden, jungen Rhein.

Auf der einen Seite ging es auf die Seestraße und auf der anderen in das »militärische Viertel« von Petershausen, zu der alten Kaserne, die aus dem Petershausener Kloster entstanden war, zur neuen Kaserne und zum Kasino am Rhein. Das war das erste deutsche Haus am rechten Ufer des deutschen Rheins und die Leutnants waren stolz darauf.

Die Rheinbrücke spielte eine große Rolle in meiner Jugend. Eine Brücke kommt mir vor wie das bewegteste Bild des Lebens, wie ein Symbol. Wandern wir nicht von der Geburt zum Tod über die Brücke des Lebens, eine Brücke mit allem Gedränge, allen Fährnissen, mit den Ausblicken in sonnige und trübe Weiten, mit dem Blick ins Wasser, von dem der Grieche Thales sagt: »Der Anfang aller Dinge ist das Wasser. Aus Wasser ist alles und ins Wasser kehrt alles zurück.«

In unserem großen Garten stand an der Mauer gegen den Rhein ein achteckiger Pavillon, den noch tante Joséphine erbaut hatte. Von dort übersah man die ganze Rheinbrücke, die bot einen Anblick, der nie langweilig wurde.

Wie in einem »Welttheater« auf der Messe, auf blauem oder grauem Hintergrund, bewegte sich alles hin und her, in scharfen Silhouetten. An Bewegungen und Gang konnte man die einzelnen Leute sogar erkennen und besonders in meiner Jungmädchenzeit war der Pavillon für meine Freundinnen und mich ein beliebter Beobachtungsposten. Wanderten doch unsere Tänzer und Verehrer, die Leutnants des Konstanzer Regiments 114, die drüben aus der Kaserne und dem Kasino kamen, über die Brücke, um – uns Fensterpromenade zu machen. Eine Unternehmung, die heute nicht mehr nötig ist, die aber sehr hübsch und reizvoll war.

Um zwölf Uhr und abends nach Feierabend war wie heute noch ein großes Gewimmel, da schon immer viele Arbeitsstätten über dem Rhein drüben waren.

Man wußte auch genau, wann die Züge über die Brücke fuhren und wann zu gleicher Zeit das Schweizer Dampfboot mit umgelegtem Kamin unter dem Mittelbogen der Brücke durchfuhr. Da stauten sich oft die Leute, besonders die Kinder, und manch eines konnte der Versuchung nicht widerstehen, hinunter zu – spucken.

Aber die Züge, die über die Rheinbrücke fuhren, wie gefährlich waren sie zur Zeit der Pferdefuhrwerke! Wie viele Pferde scheuten und wie viele Unglücksfälle kamen vor! Meine ganze Jugendzeit war wie umwittert von der Gefahrenzone der Rheinbrücke. Wenn wir als Kinder mit der alten Mina spazieren gingen, wurde immer eine Zeit gewählt zum Übergang über die Brücke, in der nicht gerade ein Zug ein- oder ausfuhr. Vielleicht wurde nirgends der Fahrplan so auswendig gekannt wie bei den Anwohnern der Brücke; denn alle reitenden und fahrenden Leute richteten sich ängstlich darnach und doch geschah manches Unglück.

Wir standen so unter dem Komplex (wie man heute sagen würde) des »Scheuens« auf der Brücke, daß dadurch einmal eine lustige Täuschung entstand. Als mein Vater zum erstenmal mit seinem Dreirad ins Krankenhaus über die Brücke fuhr, gingen wir natürlich alle an die Haustür und bewunderten die kühne Abfahrt. Um ein Uhr kehrte mein Vater stolz zurück und wir eilten wieder an die Haustür. »Nun wie ist's gegangen?« tönte unsere Frage. »Ganz gut, aber auf der Brück' hat's halt g'scheut,« sagte mein Vater ganz ernsthaft. Ganz erschrocken riefen wir: »Wie schrecklich! 's ist halt arg mit der Brück',« und merkten erst den Spaß, als mein Vater in ein helles Gelächter ausbrach.

*

Im »militärischen Viertel« war besonders das Gasthaus »zum Sternen« bekannt, denn da wohnten immer mehrere der jungen Leutnants. Die besorgten Tanten sagten zu uns jungen Mädchen:

»Geht nicht am ›Sternen‹ vorbei. Dort gucken die Leutnants zum Fenster hinaus. Wenn es aber doch sein muß, so senkt die Augen.«

Taten wir das? Jedenfalls beobachteten wir, daß sie wirklich zum Fenster herausschauten, und sie hatten recht, denn sie konnten den ganzen Verkehr beobachten, der über die Rheinbrücke nach der Seestraße ging. Vom Stadtgarten her lustwandelte zu bestimmten Zeiten die Konstanzer Gesellschaft auf die Seestraße. Zwischen zwölf und ein Uhr schritten gewichtig die Spitzen der Behörden zur Erholung nach der morgendlichen Amtstätigkeit. Die Damen, die zuerst in der Stadt Einkäufe gemacht hatten, wandelten in eleganten Toiletten auf und ab, und die Offiziere mischten sich dazwischen und belebten mit ihren Uniformen das hübsche Bild.

Um ein Uhr pünktlich trennte man sich und begab sich mit gutem Appetit zum Mittagessen, nachdem man die verschiedenen gesellschaftlichen Veranstaltungen der Woche besprochen und sich verabredet hatte.

Die Genüsse, die eine kleine Stadt in jener Zeit bot, waren nicht sehr zahlreich; aber sie standen, besonders in Konstanz, auf der geistigen und künstlerischen Höhe der Zeit. Da war die Wessenberg-Denkmalstiftung, die den Namen des geistreichen Gelehrten immer lebendig hielt, die jedes Jahr eine Reihe von Vorträgen halten ließ über alle Gebiete des geistigen Lebens. Da sprachen die Professoren Onken, Th. Ziegler, Heyck und Thode, die Dichter L. Fulda, Rosegger, Heer und Zahn. Graf Zeppelin brachte seine genialen Pläne den Konstanzern näher, und die bedeutenden Männer der Stadt sprachen über ihre eigenen Berufsgebiete oder über Reisen und künstlerische Studien.

Dann gab es vier Symphoniekonzerte im Insel-Hotel, jedesmal ein künstlerisches Ereignis, ja auch ein gesellschaftliches; denn die ganze Gesellschaft traf sich da und die Konzerttoiletten konnten sich wohl mit denen einer Großstadt messen. Der Rahmen des großen Saales im Insel-Hotel forderte Eleganz, und man hatte damals ein feines Stilgefühl. Die Künstler und Künstlerinnen kamen gerne, die Akustik war glänzend und das Auftreten, besonders der Damen, ein künstlerisches Bild. Vom oberen kleinen Saal führte eine breite Treppe auf das Podium im großen Saal. Da schritten nun die Künstlerinnen in ihren prachtvollen Toiletten, blitzend in Schmuck und Orden, langsam die Treppe herunter. Die lange Schleppe glitt ausgebreitet nach – ein stolzer Anblick. Nichts ist ja vorteilhafter für eine schöne Frau, als eine Treppe hinunter zu schreiten – und damals schritten die Frauen noch. Das wußten die Künstlerinnen, die da nach Konstanz kamen. Es waren die ersten der Zeit.

Der Karlsruher und Bayreuther Kapellmeister Felix Mottl hielt Vorträge mit musikalischer Begleitung über Wagners Werke. Eifrig wurden dann von allen Klavierspielenden die Motive gespielt und das Gehörte durch eigenes, wenn auch manchmal recht bescheidenes Nachspielen sich zu eigen gemacht.

Nach solchen festlichen Ereignissen war natürlich die Unterhaltung auf der Promenade doppelt lebhaft. Man übte Kritik, man lobte, man tadelte, man vertiefte sich in die Probleme, debattierte und gewann dadurch eine bleibende, nachwirkende Erinnerung. Man nahm diese Gespräche bitter ernst. Das jüngste Mädchen, der jüngste Leutnant ereiferten sich und nahmen Stellung zu allem. Und das war gut so. Jugend muß sich ereifern, begeistern können, muß vor nichts zurückschrecken und sich alles zutrauen.

War es nicht in jeder kleinen Stadt so? Und besonders in einer kleinen Garnison? Dort wo der Militarismus gesund und von den hohen Idealen, die der Siebziger Krieg wieder hatte aufleben lassen, erfüllt war. Die Soldaten waren gern beim Militär und die Offiziere nahmen ihren Beruf ernst. Sie wollten ihrer Väter, die für Deutschland gekämpft und gefallen waren, würdig sein, und sie wollten ihren Beruf als »Erzieher des Volkes« ausfüllen. Dabei blieben sie aber jung und voll Lebenslust, und das Leben der kleinen Garnisonstadt erhielt von ihrer Lebensführung das Gepräge, wie eine kleine Universitätsstadt von den Studenten. Die Bürgerschaft nahm Teil am Leben und Treiben des Regiments, und in Konstanz war immer ein besonders freundschaftliches Verhältnis. Das war vor allem begründet durch die Regimentskapelle. Ihr Kapellmeister Handloser war ein Konstanzer Künstler, der seine Kapelle auf eine Höhe brachte, die weit über den Rahmen einer Regimentsmusik ging. Er war es, der die Symphoniekonzerte ins Leben rief. Er war weit über die Grenzen von Konstanz anerkannt. Die nachbarlichen Schweizer Städte beriefen ihn. Er war mit den Leitern der Tonhalle Zürich gut bekannt und durch diese Beziehungen gelang es ihm, die berühmten Solisten der Züricher Konzerte für Konstanz zu gewinnen. Jeden Sonntag gab er ein Militärkonzert im Insel-Saal, das die Konstanzer die trüben, stillen Sonntagnachmittage im Winter vergessen ließ.

Junge Mädchen gingen da für gewöhnlich nicht hin. Nur einmal durfte ich das Konzert besuchen, weil zum erstenmal aus dem Werk eines Verwandten der Mama, des Schweizers Joseph von Bayer, die reizenden Melodien und flotten Walzer gespielt wurden. Es war die »Puppenfee«, die dann mit großem Erfolg über alle deutschen Bühnen ging.

Die gleiche Kapelle spielte natürlich bei den großen Bällen, die im Kasino stattfanden.

*

Das Kasino war ein gastliches Haus. Da gab es außer den Bällen Gartenfeste, am Fasnachtsmontag ein großes Maskenfest für die Männerwelt und »Liebesmähler«, wie die Feste zu Ehren von Kameraden hießen.

Und bei einem solchen Fest ist das alte Kasino – ein schöner Klosterbau mit abgesetztem Dach – abgebrannt. Trotzdem der Brand in meiner Jugenderinnerung als schmerzliches Ereignis lebt, so gibt es dabei auch ein Gedenken an heitere Begleitumstände.

Das Kasino lag meinem Elternhaus gerade gegenüber auf der anderen Rheinseite. An jenem Abend hatten wir lange der Musik zugehört, denn die Fenster drüben im Speisesaal standen offen. Man sah die Herren an der Tafel sitzen. Plötzlich sahen wir dicken Rauch aufsteigen, nicht nur aus einem Kamin, sondern aus dem Dachfirst. Dann schlugen die Flammen heraus, aber – noch sah man die Silhouetten der Tafelnden ruhig sitzen und die Ordonnanzen herumgehen.

Immer dichter wurde der Rauch, immer höher stiegen die Flammen in den Nachthimmel, es war unbeschreiblich aufregend. Wir waren versucht zu rufen, zu schreien, natürlich ein unsinniges Beginnen. – Da endlich, wie ein aufgescheuchter Ameisenhaufen wimmelte plötzlich drüben im Speisesaal alles durcheinander.

Dann hörten wir die Sturmglocke vom Münster, die Feuertrompeten, Feuerwehrwagen rasselten durch die schlafende Rheinstraße, über die Brücke eilten die Leute, Feuerwehrhelme blitzten – das übliche Bild bei einem Brand im alten Konstanz. Und das ganze schöne Gebäude ging in Flammen auf. Es war ein grausig-schöner Anblick, wie die rote Lohe, von aufzüngelnden Flammenbündeln umgeben, in den Nachthimmel flammte und sich noch bewegter, noch intensiver im fließenden Wasser des Rheins spiegelte.

Wie es bei Beginn des Brandes im Kasino selber zuging, kann ich auch erzählen. Die Offiziere haben später selbst darüber herzlich gelacht.

Die Herren – nur noch die Junggesellen, die Ehemänner waren schon heimgegangen – saßen, teils beschwingt von der guten Bowle, teils schon recht müde, beisammen. Da trat eine Ordonnanz zum Tischältesten und meldete erschrocken:

»Herr Hauptmann, 's brennt!«

»So, so,« sagte der, »laß es brennen.«

Die Ordonnanz zog sich schüchtern zurück; eine zweite kam aufgeregt:

»Herr Hauptmann, 's brennt!«

»Ich weiß, ich weiß, aber ich habe heute keinen Dienst.«

Dann hastig eine dritte:

»Herr Hauptmann, 's brennt!«

»Ja Herrgott, laß mich doch in Ruh'!«

»Aber 's brennt, Herr Hauptmann –«

»Ja, zum Donnerwetter, wo denn?«

»Hier im Kasino, Herr Hauptmann!!« –

Das war der Moment, den wir von unserem Fenster beobachtet hatten.

Nun ging's ans Retten, denn inzwischen waren die Petershauser Feuerwehrleute angekommen. Da gab es allerhand komische Bilder. So war der Träger des Kronleuchters schon ins Glühen gekommen. Ein Feuerwehrmann hatte ihn an einer der Kronen erfaßt und umgedreht und rief immer: »So nehmet en doch, so hebet en doch!«

Aber keiner wollte den glühenden Träger anfassen und so ließ der brave Feuerwehrmann ihn endlich fallen. Das Klirren der Kristallkronen mischte sich in die rauschenden Klänge des Flügels, der schon im Garten stand. Ein musikalischer Leutnant, der philosophisch angehaucht war und sah, daß nichts mehr zu retten war, spielte mit Schwung den »Feuerzauber«!

So endete das »Liebesmahl« doch noch mit Musik im Garten. Drinnen zerschmolz zu Klumpen das Tafelsilber, das Kaiser Friedrich dem Regiment 114 geschenkt hatte.

*

Leutnantszeit und Geldnöte!

Das ist wohl ein Kapitel, das auch dazu gehört, wenn man von einer kleinen Garnisonstadt erzählen will. Darüber wußten natürlich die Hauswirte und Wirtinnen am besten Bescheid. Nach Art der Konstanzer faßten sie diese Nöte gutmütig und verständnisvoll auf.

Im »Sternen« wohnten immer die flottesten Leutnants. Darum hieß er bei den Konstanzern » Hotel de la vertu«! – Die Sternenwirtin war eine besonders verständnisvolle Frau, während ihr Mann doch manchmal energisch auf Bezahlung drängte.

Einmal hatte es eine heftige Auseinandersetzung mit einem säumigen jungen Leutnant gegeben, gerade als der im Begriff war, mit Kameraden in den Zirkus auf dem Döbeleplatz zu gehen. Als in der Nacht das Ehepaar Frommlet – so hieß der Besitzer des »Sternen« – friedlich schlief, klopfte es stark an die Tür. Das Ehepaar erwachte, die Tür ging auf und ein mächtiger Bär streckte den Kopf herein. »Ich möchte meine Schulden bezahlen,« rief eine dumpfe, brummige Stimme.

Der Sternenwirt war aber zum »stunden« bereit. Doch wirklich nur zum »stunden« – denn am anderen Vormittag ging er zum Oberst.

Der ließ den Leutnant kommen, redete ihm ins Gewissen und verlangte die Bezahlung in achtundvierzig Stunden. – Pünktlich legte der Leutnant die Quittung vor. Die Kameraden fanden das großartig und feierten die Tat mit einer Bowle. »Aber nun sagen Sie uns, woher haben Sie so rasch das Geld bekommen?«

Der Held im Bezahlen schmunzelte: »Ha, von der Sternenwirtin!«

Noch eine besonders verständnisvolle Persönlichkeit gab es in Konstanz. Das war der Friseur Frank in der Rheingasse. Aber nicht im Sinne des berühmten »Figaros«, der ja bekannt ist, nein, gütig und ernst ließ er sich die Sorgen und Kümmernisse der jungen Leutnants beim Einseifen, Rasieren und Haarschneiden erzählen und half oft mit Rat und Tat in seiner stillen Weise.

Wirft das nicht recht freundliche Schlaglichter auf die Beziehungen der Leutnants zur Konstanzer Bevölkerung? Und gehört der lustige Vers nicht auch dazu, den ein Lied, das zwei Köchinnen von Konstanz in den Mund gelegt war, aussprach? Es bezog sich auf einen Fasnachtsball, auf den »alles« hinging, außer den Ehefrauen der Gesellschaft. Der Vers hieß:

Doch der Schwenderball, der isch der feinschte,

denn er isch ja stets der Allgemeinschte.

Da tanzet mir mit Offizier',

die habet auch Gefühl in Zivil!

Das war das Leben der Leutnants – sozusagen hinter den Kulissen.

*

Vor dem Rampenlicht war das größte Ereignis das »Bodenseefest«. Ein einzigartiges Fest, das nur am Bodensee möglich war. An einem Sommertag kamen die Offizierkorps aus den Garnisonen der fünf Uferstaaten freundnachbarlich zusammen. Auf der Mitte des Sees trafen sich die fünf reich mit den Fahnen der fünf Länder Baden, Bayern, Österreich, Schweiz und Württemberg geschmückten Dampfschiffe unter den Klängen der Regimentsmärsche und Nationalhymnen. Dann zogen die Schiffe hintereinander jeweils jener Stadt zu, die in diesem Jahr die Gastgeberin war. Dort beteiligte sich die ganze Bevölkerung an dem Empfang, besonders auch die Jugend. Die jungen Mädchen machten sich schön und warfen Blumen in den Festzug, und die Offiziere warfen feurige Blicke und Kußhände.

Aber damit war die Rolle der Weiblichkeit beendet; denn es war ein Männerfest mit Männerreden und Männertrunk und Verbrüderung. Arm in Arm, oft in vertauschten Uniformen, zogen die Offiziere durch die festlich geschmückten Straßen ins Kasino. Da sah man denn oft prominente Gäste.

Die Fürstlichkeiten, die gerade auf ihren Sommersitzen am Bodensee waren, ließen es sich nicht nehmen, zu erscheinen. Unser Großherzog oder Erbgroßherzog von der Mainau, der König von Württemberg aus Friedrichshafen, Mitglieder des bayerischen Herrscherhauses, die am See sich aufhielten. Graf Zeppelin mit seinem Bruder, der Schweizer General Wille, der Schwiegersohn der Gräfin Bismarck, einer Verwandten des Fürsten, die in Konstanz auf dem Salzberg wohnte. Von Bregenz ein österreichischer Erzherzog, der bei den Kaiserjägern stand.

Sie alle kamen gern zu dem eigenartigen Fest. In freiem Gedankenaustausch bei allerhand Aufführungen verging der Tag und in der Sommernacht fuhren die Schiffe wieder über den See – der nicht trennte, sondern verband.

*

April am See. Der ist wohl wie überall launisch und unbeständig. Aber wenn er guter Laune ist, so schenkt er dem Bodensee alle Schönheiten des Frühlings. Der Frühling kommt etwas später an den See als in die geschützten Täler des Schwarzwaldes, in die mildere Rheinebene.

Der See hält die Winterkälte länger, von den Alpen kommen die kalten Schneelüfte, und der winterliche Nordwind ist noch der Beherrscher von Wolken und Wellen, mit denen er tagelang sein wildes Spiel treibt. Er jagt die schweren Massen am Himmel entlang, löst flutende Regenschauer aus. Er peitscht die Wellen auf zu weißem Gischt, der dann auf dem noch langen und breiten winterlichen Strand donnernd verschäumt.

Aber dann kommt der April und ist in der Laune, Einhalt zu gebieten. Wie mit einer starken Handbewegung streift er die Wolken vom Himmel, glättet er die Wellen – und es ist, wie wenn der See tausend und abertausend blaue Augen aufschlüge, die sich in der Bläue des Himmels widerspiegeln. Bläue des Himmels und Bläue des Sees!

Aber sind nicht doch noch Wolken, weiße Wolken am Himmel, dort im Süden? Nein, nein, das sind ja die Alpen, schimmernd weiß, hochgetürmt und sonnenüberstrahlt. Der Säntis und der Altmann und die Kurfirsten, wie sie alle heißen. Traumhaft grüßen sie herüber und schauen auf die Ufer, die im ersten zarten Grün sich im See spiegeln. Bald prangen auch sie weiß im Blütenschnee, denn es ist ja Frühling am Bodensee!

Auf der Seestraße lustwandelten an diesem Sonnentag in besonders guter Laune und besonders lebhaften Gesprächen die bekannten Herren und Damen. Es hatten sich zwei Gruppen gebildet. Die eine war in einem eifrigen politischen Gespräch, während die andere über künstlerische Fragen sprach.

Der Landgerichtspräsident Kiefer und der Hofrat Seiz, die beide durch ihre gemeinsame politische Tätigkeit seit dem ersten Reichstag von 1871 eng befreundet waren, führten die Unterhaltung, an der sich der Erste Staatsanwalt Gruber, der Oberst und einige weitere Beamte und Offiziere beteiligten. Das Gespräch in der anderen Gruppe führte Landgerichtsrat Buch, ein feinsinniger, hochgebildeter Mann, der sich in seinen Mußestunden mit Literatur und Kunst beschäftigte.

»Ist es nicht der Drang, von der Wirklichkeit mehr zu wissen, [der] zum Naturalismus geführt hat, der unsere Zeit beherrscht?« fragte er eben. »Und gehört dazu nicht vor allem das Wissen vom Leben des Volkes, des vierten Standes? Im politischen Leben, von dem die Herren da drüben sprechen, spielt er schon eine große Rolle, ist er das Problem dieser Tage. Da, meine ich, müssen wir sein menschliches Leben kennen lernen. Uns das zu zeigen, sind die Schriftsteller berufen. Was wissen wir in unserer Gesellschaftsschicht vom wirklichen bäuerlichen Leben, vom Leben der Fabrikarbeiter der Großstadt?«

»Sie haben recht – nicht viel.«

»Und deshalb sind die Werke des Naturalismus so wertvoll.« –

»Ach sie sind mir zu kraß. Denken Sie nur an Zola!« rief eine Dame.

»Sie haben Zola gelesen?« fragte eine andere Dame mißbilligend. »Mein Mann hat gesagt, es wäre keine passende Lektüre für mich.«

»Mein Gott, passend, passend! Wir sind doch erwachsene Menschen und wollen das Leben kennen lernen, wie es wirklich ist. Ich finde den Standpunkt Ihres Mannes lächerlich.«

»Bitte sehr, mein Mann hat nie einen lächerlichen Standpunkt!«

»Meine Damen, bitte keine Privatdebatte! Lassen Sie unseren verehrten Landgerichtsrat weiter sprechen.«

»Sie erwähnten Zola. Ja, er gilt als Naturalist; aber für mich ist er, ich möchte sagen mit seiner genialen Symbolik viel mehr Romantiker. Seine Nachfolger sind nüchtern im Naturalismus geblieben. Ich denke da an Max Kretzer, den Norddeutschen, und Conrad, den Süddeutschen.«

»Ich liebe sie beide nicht, ich bin zu alt, diese moderne Richtung zu verstehen. Ich lese die guten alten Romanciers Freytag, Raabe, Storm, Keller und unseren geliebten Scheffel. Und dann lasse ich noch die Schilderer des Offiziersstandes gelten, der eben nach Siebzig eine so große Rolle spielt: Liliencron, Stratz, Megede und Ompteda.«

»Die Romane erscheinen doch immer zuerst in ›Über Land und Meer‹, nicht wahr?«

»Ja, meine Gnädige, und das ist eine sehr gute, gediegene Familienzeitschrift, etwas moderner wie die alte ›Gartenlaube‹.«

»Also Sie lassen die Schilderer des Offiziersstandes gelten? Und lehnen die Schilderer des vierten Standes ab? Ist das nicht ein Widerspruch?«

»Mag sein. Aber ist es denn nötig, von dem zu wissen? Wir kommen ja kaum in Berührung mit ihm?«

»Traurig genug, gnädige Frau!«

»Natürlich kommen wir in Berührung,« unterbrach die oppositionslustige junge Frau eines Amtsrichters, »wir sind doch im Frauenverein!«

»Sie fragen, ob es nötig ist?« knüpfte Buch wieder an. »Ja, es ist nötig, denn wir leben im Zeitalter des aufsteigenden vierten Standes oder vielmehr im Beginn dieses Zeitalters. Die französische Revolution, die wohl schon damals viel mehr wollte, hat das Zeitalter der bürgerlichen Gesellschaft geschaffen. Es hat seinen Ausdruck gefunden in den Lebensformen. Und es hat seine Kunst gehabt. Jetzt beginnt ein anderes. Die soziale Frage ist an der Tagesordnung. Die sozialen Gesetzgebungen haben begonnen. Was wissen wir davon? Von den politischen Führern durch die Zeitungen. Das genügt mir nicht. Ich will vom Wesen dieses Problems wissen durch den Dichter, der in die psychologische Tiefe dringt, der von einer höheren menschlichen Warte spricht.«

»Ich liebe auch Volksdichter,« sagte ein alter Professor bedächtig. »Haben wir nicht zur geruhsamen Lektüre unseren Peter Hebel, den Jeremias Gotthelf, den Hansjakob, den Rosegger? Und den armen Mann von Toggenburg nicht zu vergessen.«

»Das ist richtig und gut, das sind prachtvolle Schilderer des Volkes auf dem Land. Aber das Volk der Stadt, der Großstadt, ist nicht mehr auszuschalten. Die Industrialisierung, die die soziale Frage immer mehr in den Vordergrund stellt, ist nicht mehr wegzudenken. Nicht in der Literatur, nicht in der Kunst kann die Schilderung jener Menschen, die durch sie ihr Gepräge erhalten, umgangen werden. Denken Sie nur an die packenden Arbeitergestalten von Meunier.«

»Ja, ja,« sagte der Medizinalrat Honsell, der zu der Gruppe getreten war, »und an den Spottvers aus München:

Der Uhde, der malt euch –

es ist halt ein Graus!

Der sucht seine Heiligen

im Fahndungsblatt aus.« –

»Übrigens,« fuhr er fort, »haben wir hier einen Vertreter der modernen Richtung, Sudermann, der morgen bei mir zu Haus zu Nacht essen wird. Lieber Buch, da können Sie Ihre Debatte fortsetzen.«

»Wie kommt Sudermann hierher?« fragte neugierig eine Dame.

»Er ist zur Erholung hier. Meine Frau und ich haben ihn letztes Jahr in München kennen gelernt, als wir mit Ibsen in seinem Stammlokal ›Maximilian‹ zusammen saßen.«

»Ach Ibsen! Ich habe soviel von ihm gehört durch Fräulein Bardach, die eine Menge Briefe von ihm besitzt.«

»Wie haben Sie Ibsen kennen gelernt, Doktor?«

»Gerade durch Fräulein Bardach. Wir kamen mit ihr ins Café ›Maximilian‹. Da saß an seinem Stammtisch Ibsen mit einem fürchterlichen Pfnüssel.«

»Pfnüssel? Wer oder was ist das?« fragte die Frau Oberstleutnant.

Der Doktor lachte. »Das ist eine Klangmalerei, die der Philosoph und Dichter Vischer uns gebracht hat für den – Schnupfen! Aber für einen mit allen Schikanen. Man hört in dem Wort alles Verstocktsein, Niesen, Rieseln dieser unästhetischen Krankheit.«

Alles lachte.

»Aber weiter, weiter von Ibsen!«

»Nun, die Bardach wollte ihn begrüßen. Da nieste und prustete er nur und putzte sich mit tränenden Augen die Nase. Da rief die Bardach: ›O, ich bin in Gesellschaft eines Arztes hier‹ und winkte mir. Ich trat an den Tisch und wurde vorgestellt. – ›Nun, was meinen Sie?‹ fragte Ibsen etwas brummig. – ›Ein Schnupfen braucht seine Zeit und man kann nichts anderes tun, als ihm keine Gelegenheit zu geben, diese Zeit zu verlängern. Diese Gelegenheit hat er in hohem Maße in einem Café voll Tabaksqualm, voll Zugluft und wechselnder Temperatur. Auch …‹ – ›Sie haben recht, Doktor!‹ sagte Ibsen, stand rasch auf, grüßte kurz und stapfte aus dem Lokal. Nach drei Tagen saß er wieder auf seinem angestammten Platz. Als er mich sah, kam er an unseren Tisch und sagte: ›Sie sind ein vernünftiger Doktor – der Krankheit keine Gelegenheit geben. Das scheint mir sehr wesentlich.‹ Und er blieb bei uns sitzen.«

»Aber wir schweifen ab,« meinte etwas pedantisch der Professor.

»Ja, ich meine, unser verehrter Landgerichtsrat sollte uns noch ein paar abschließende Worte sagen. Es ist schon spät!« bat die junge Amtsrichterin und ihr Mann nickte dazu.

»Nun denn, Naturalismus in der Kunst, Sozialismus im Leben, das werden wohl die Probleme sein, die unser letztes Jahrzehnt dem neuen Jahrhundert mit auf den Weg gibt. Am Ende eines Jahrhunderts wird man ein wenig besinnlicher, denn die Gedanken über Vergangenheit und Zukunft treten vor uns hin. Der Mensch braucht Abschnitte im Leben, die ihm Halt gebieten zum Nachdenken.«

In diesen Augenblick schlug es ein Uhr auf dem nahen Münsterturm.

»Meine Damen und Herren, es ist Zeit zum Mittagessen! Auch ein Abschnitt, der nicht nur zum Nachdenken dient, sondern zur erfreulichen und erquicklichen Nahrungsaufnahme, die, je nach Beschaffenheit, dem Nachdenken auch zugute kommt. Recht guten Appetit, meine Herrschaften!« rief der Doktor Honsell und steuerte der Rheinbrücke zu.

Während dieser Gespräche war auch in der anderen Gruppe eine lebhafte Unterhaltung gepflogen worden.

*

Am politischen Himmel stand immer noch riesengroß der Schatten Bismarcks, der, seines Amtes enthoben, doch noch viel mehr wie ein Schatten bedeutete. Die beiden Herren, die seinerzeit oft mit ihm zusammengetroffen waren, hatten natürlich mit dem regsten Interesse die Politik des eisernen Kanzlers verfolgt. Sein Sturz hatte sie erschüttert, obwohl sie oft, als ausgesprochene Süddeutsche, nicht mit ihm einverstanden waren. Die Vorherrschaft Preußens, die für sie in seiner gewaltigen Persönlichkeit verkörpert war, wollte den liberalen Männern des viel freiheitlicheren Südens nicht behagen.

»Und es wird nicht anders werden, denn Kaiser Wilhelm II. ist für mich sozusagen ein überbetonter Preuße,« sagte der Landgerichtspräsident.

»Wie meinen Sie das?« fragte der Oberst.

»Nun, ich meine, daß es eine Tatsache ist, daß Menschen die Eigenschaften, die bei ihnen am schwächsten ausgebildet sind, immer forcieren und überbetonen, um ja nicht in ihren Schwächen ertappt zu werden.«

»Sie haben recht,« sagte Hofrat Seiz. »Die Hohenzollern sind ja gar keine Preußen. Welche Kämpfe, welche Enttäuschungen hatten im Anfang die Burggrafen von Nürnberg als Kurfürsten zu bestehen. Sie kamen aus einem hochkultivierten Land in ein Kolonialgebiet. Um sich zu halten, mußten sie preußisch werden – ja heute vielleicht preußischer denn preußisch.«

»Und Sie meinen, so sei Kaiser Wilhelm, und deshalb habe er Bismarck entlassen?«

»O nein, da spielen andere Motive mit, Jugendeifer und Altersbedenken, der Begriff des Gottesgnadentums, der an eigene Erleuchtung glaubt.«

»Diese Entlassung ist eine große Tragödie …«

Er wurde unterbrochen, denn eine helle Stimme rief aufgeregt: »Großpapa, Großpapa, ich muß dir etwas Wunderschönes zeigen!« und ein junges Mädchen stürmte von der Rheinbrücke her auf die langsam Wandelnden zu.

»Nun, nun, was ist denn los?« fragte etwas geärgert der alte Hofrat.

»Ich habe einen eigenhändigen Brief vom Bismarck bekommen.« Und sie streckte stolz einen Brief mit den bekannten Schriftzügen den erstaunten Herren entgegen.

»Ja, wie kommst du dazu?«

»Ach, ich habe heimlich ein Gedicht gemacht und es zu seinem Geburtstag nach Friedrichsruh geschickt. Das ist die Antwort.«

»Für Ihren freundlichen Glückwunsch und dessen ansprechende poetische Fassung bitte ich meinen verbindlichsten Dank entgegen zu nehmen.

v. Bismarck.«

»Ist das nicht schön?« rief das junge Mädchen begeistert. »Ich hatte solches Mitleid mit ihm, weil er abgesetzt worden war, und das wollte ich ihm zeigen. Drum schickte ich ihm ein Gedicht.«

Die Herren schauten ganz wohlwollend auf das junge Mädchen und der alte Landgerichtspräsident Kiefer sagte:

»Wir haben etwas von dir gelernt, mein Kind. Es ist das Vorrecht des Weibes, das einfach Menschliche immer zuerst zu betrachten und danach zu handeln.«