|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

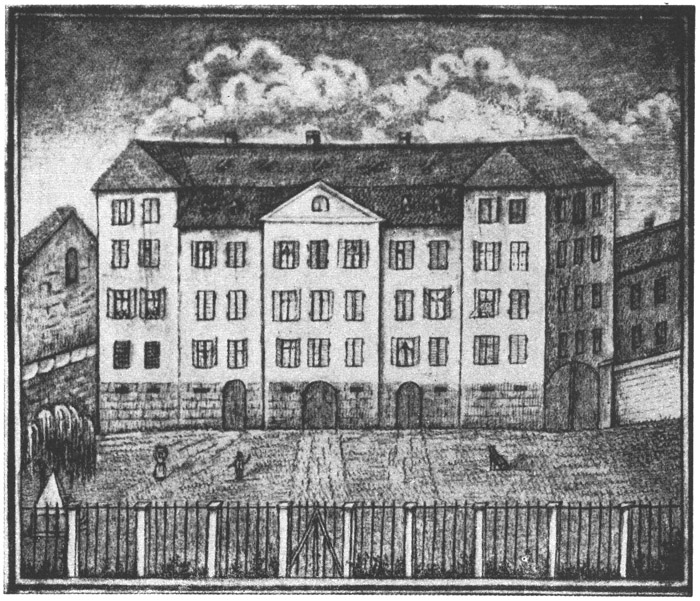

Das Haus, das heute schlichtweg das Wessenberghaus heißt, schaute schon in den dreißiger Jahren des neunzehnten Jahrhunderts im gleichen Gewand stattlich und vornehm auf den Münsterplatz, der, sich langsam verengend, zum Stephansplatz und dann in die Plattenstraße führte. Nur die Büste stand noch nicht in der Nische, denn der, den sie darstellt, lebte damals leibhaftig in dem großen Haus.

Es war der Generalvikar Ignaz Freiherr von Wessenberg. Nach einem bescheidenen Anfang auf einer Dompfründe wurde er 1801 von seinem Freunde, dem Fürstbischof von Dalberg, zum Generalvikar des Bistums Konstanz ernannt und begann jetzt, geistreich und kühn, seine Reformpläne für die Kirche zu verwirklichen, im Gegensatz zur römischen Kurie, die seinen Ideen ablehnend gegenüberstand. Das Konstanzer Domkapitel und der Großherzog von Baden stützten ihn und hielten ihn in Konstanz. Aber das Amt des Bischofs nach Dalbergs Tod blieb ihm freilich versagt. Als das Bistum Konstanz im Jahre 1827 aufgelöst wurde, blieb Wessenberg als Privatmann in Konstanz in seinem schönen Haus am Münsterplatz. Dort sammelte er eine große Bücherei, kaufte die Bilder der damals lebenden Künstler und schmückte mit ihnen die Wände der großen Räume. Heute noch sind Bibliothek und Gemäldesammlung Zierden der Stadt.

Er betätigte sich politisch und sozial im öffentlichen Leben und beeinflußte das geistige Leben der alten Stadt Konstanz in hohem Maße. Was konnte das vornehme Haus alles erzählen von den Gästen, die aus- und eingingen bei dem geistreichen Mann mit dem feinen Kopf und den Allüren des Weltmannes!

Tante Joséphine

Das Stainhus in Konstanz, Rheingasse 19

Es war an einem Winternachmittag des Jahres 1832. Fast wie ein Murmeltier, das seinen Winterschlaf hält, lag Konstanz in Schnee eingehüllt. Stiller noch wie sonst, denn der Schnee dämpfte jeden Schritt, jeden Laut. Leiser klang auch die Glocke, die den Sonntag einläutete, denn es war Samstag nachmittag.

Fast unhörbar waren die Schritte des Polizeidieners Rennerle, der, vom Bezirksamt kommend, über den Münsterplatz würdevoll wandelte. Vor dem Haus des hochwohllöblichen Generalvikars verlangsamte er seine Schritte. Die Toreinfahrt war geöffnet, ein paar Handkarren standen dort, von denen ein Bäckerlehrling vom Bäcker Veit aus der Rheingasse und ein Metzgerbursche vom Metzger Möhrle allerhand Körbe abluden. Eben erschien auch ein Jüngling vom Zuckerbäcker Kistenfeger schwer beladen von der Plattenstraße her.

»Aha,« sagte der Polizeidiener mit dem Scharfblick seines Amtes, »heut abend ist Gesellschaft, da werd ich so um die achte hier sein, da komme Schlitte und Wage, und Ordnung muß sein.«

Ja, es war Gesellschaft beim Generalvikar, und die maßgebende haute volée rüstete sich langsam für das Ereignis. Die Locken der Damen steckten noch in Papilotten, aber bald wurden sie gelöst und mit Blumen und Schmuck zierlich aufgesteckt von den Kammerfrauen oder der Friseuse, die von Haus zu Haus eilte. Die Herren ließen sich Haar und Bart stutzen und kräuseln. Jeder tat sein Möglichstes.

Im Ankleidezimmer der tante Joséphine strahlten die Kerzen am großen Spiegel, vor dem die Herrin saß. Der große Kachelofen strömte eine behagliche Wärme aus. Babett, klein und wuselig, war eifrig beschäftigt, die coiffure zu vollenden, kritisch beobachtet von den scharfen Augen im Spiegel. Endlich war der hochgetürmte Bau fertig, und während Babett den spitzenbesetzten Frisiermantel abnahm, sagte tante Joséphine aufstehend:

»Geh nun zu Demoiselle Johanna, aber lege die bandeaux recht locker auf die Stirne, es sieht graziöser aus.«

Babett verschwand, und tante Joséphine legte sich behaglich auf den Divan am Ofen, nur sorgsam bemüht, den Prachtbau der Frisur nicht zu gefährden. Auf der zierlichen Pendule schlug es sechs Uhr. Noch zwei Stunden Zeit. Sie griff nach einem Buch auf dem kleinen tabouret neben dem Divan. Es war Wessenbergs »Die christlichen Bilder«. War das nicht der richtige Auftakt für die Gesellschaft bei dem Autor, darin zu lesen? Sie lächelte, legte es aber wieder beiseite.

Ich genieße ihn ja heute abend persönlich, das genügt, dachte sie. Und dann vertiefte sie sich in einen Band Voltaire, der friedlich neben Wessenbergs Buch gelegen hatte, bis Babett wiederkam, um die Toilette zu beenden.

Auch Johanna war unter den Händen Babetts mit Frisur und Toilette fertig. Auch sie benutzte die Zeit, die ihr blieb, ehe die Schlittenglocken zur Abfahrt klingelten, nicht zum Lesen, sondern zur Beendigung einer Strickarbeit, eines wollenen Tuches, das Babett heute abend noch einer armen Frau bringen sollte. Johanna suchte, fast unbewußt, einen Ausgleich zu finden zwischen ihrem Gesellschaftsleben und einer stillen, hilfreichen Arbeit. Sie kam ihr zwar vor, wie ein Tropfen aus einen heißen Stein; aber sie war darum doch wertvoll, denn sie gab ihr Halt und Befriedigung.

Der Polizeidiener Rennerle stand, seine Absicht ausführend, in halb dienstlicher, halb privat-neugieriger Haltung am Toreingang, als die ersten Schlitten vorfuhren. Die Pferde schnaubten und schüttelten ihre Köpfe, daß ihr Schellengehänge lustig über den Münsterplatz klingelte.

Aus den Pelzdecken schälten sich elegante Gestalten. Rennerle kannte sie alle, zum Glück für sie, nicht von Amts wegen, sondern nur privat.

Mehrere Herren stampften auch zu Fuß in hohen Pelzstiefeln daher. Sie kamen vom »Oberen Museum«, wo sie in gemütlicher, vorbereitender Unterhaltung ihr Abendpfeifchen geraucht hatten. In einer knappen Viertelstunde hatte sich die Ankunft der Gäste ohne Zwischenfälle abgewickelt und befriedigt kehrte der Hüter der Ordnung, Polizeidiener Rennerle, über den Münsterplatz heim.

Es waren hauptsächlich die Mitglieder der société littéraire, einer Gesellschaft, die sich zur Pflege schöngeistigen Gedankenaustausches gebildet hatte, die Wessenberg an diesem Abend gebeten hatte. Es sollte nicht nur eine unterhaltende Gesellschaft werden, er wollte seine Gäste für einen Plan gewinnen, der ihm von der Karlsruher Regierung zur Ausführung in Konstanz überantwortet war.

Eben verneigte er sich mit der Eleganz und dem Charme des vollendeten Weltmannes vor der Königin Hortense oder eigentlich der Herzogin von St. Leu, die, gefolgt von ihrem Sohn, dem Prinzen Louis Napoleon, eingetreten war. Er bot ihr den Arm und führte sie zu einem brokatüberzogenen Kanapee, das dem Kamin gegenüber stand. Die anderen geladenen Damen gruppierten sich auf den Lehnstühlen und die Herren saßen auf tabourets oder lehnten an den Stühlen der Damen.

Tante Joséphine saß neben Marie Ellenrieder. Ein ungleiches Paar. Tante Joséphine klein, dunkel, mit scharfen Zügen und lebhaften Bewegungen, mit blitzenden, immer ein wenig spöttischen Augen, und Marie Ellenrieder, die Malerin, groß, schlank, mit weichen Zügen und klugen, sanften Augen, die in schwärmerischem Feuer strahlten. Sie war heute gekommen, weil Wessenberg ihr von dem Zweck des Abends berichtet hatte. Zu einer einfachen Gesellschaft kam Marie Ellenrieder in ihrer weltabgewandten Lebenseinstellung seit ihrer Romreise nicht mehr. Doppelt erstaunlich war deshalb die Freundschaft mit tante Joséphine, dem Weltkind. Aber Marie hatte Joséphine gemalt und da hatte sie manch edlen Charakterzug in dem Gesicht entdeckt, den tante Joséphine im Alltagsleben verborgen hielt. Die dritte der Freundinnen war Hortense, die tragische Königin, die aber doch die ausgeglichenen, ja heiteren Allüren der Weltdame zeigte, mit dem Charme des Zöglings der berühmten Madame Campau, deren erstes Erziehungsziel war, »die Kunst, zu gefallen«.

Nicht weit von den drei Damen saß das Ehepaar Macaire von der Genfer Kolonie, das von dem einzigen fremden Gast im Kreise, von dem Schriftsteller Heinrich Zschokke aus Aarau, dem protestantischen Schulmann, als Schweizer und Glaubensgenosse in ein eifriges Gespräch gezogen worden war.

Einige Herren, die in Amt und Würden standen, lehnten am Kamin, und das flackernde Feuer der Buchenscheite ließ die bordierten Fräcke und die Ordensketten aufleuchten und zeigte gute Profile und geistig belebte Züge der sich lebhaft Unterhaltenden.

Aber eigentlich beherrschten die drei Damen den Kreis, und Wessenberg genoß als feiner Menschenkenner die gegensätzlichen Frauen, die sich aber heute in einer gemeinsamen Eigenschaft finden würden: in der weiblichen Güte, denn an die Güte, an das Wohltun wollte er heute appellieren.

Der alte Diener erschien, öffnete die Flügeltüren und meldete das souper.

Bald herrschte eine angenehme, belebte Stimmung an der reichbesetzten Tafel, denn Wessenberg verstand es als Gastgeber, übertriebene Würde und Feierlichkeit fern zu halten. Die Unterhaltung bewegte sich um allgemeine Fragen; Stadtereignisse durchzusprechen, war der Gäste Wessenbergs und der société littéraire nicht würdig. Durch die Nähe des Weihnachtsfestes kam ein religiöses Gespräch auf, wie ja in diesem Kreise derlei Gespräche vornehmlich behandelt wurden.

»Weihnachten verbindet doch alle Glaubensrichtungen der nördlichen Länder, nicht wahr, Freund Zschokke?« sagte der Generalvikar.

»Ich denke, wir sind auch sonst verbunden,« meinte Zschokke, der aufrechte Protestant, treuherzig.

»Sie haben recht,« nickte Wessenberg, »sind wir nicht beide ›die Freunde des Lichts‹? So muß uns das Weihnachtsfest noch mehr verbinden,« fuhr er herzlich fort, »denn ist nicht Weihnachten das Fest der Lichtsehnsucht und Lichtverheißung?«

»Aber doch viel mehr die Erfüllung in der Geburt des Heilands,« fiel Marie Ellenrieder ein. »Ist er nicht der wahre Spender des Lichtes, er und seine Mutter, die heilige Jungfrau Maria?«

»Ganz gewiß, liebe Freundin!«

»Und das reinste Licht, das beide der Menschheit schenken, ist die Liebe,« fuhr Marie mit leuchtenden Augen fort.

»Und der Schatten dieses Lichtes ist der Haß,« sagte Joséphine sehr nüchtern.

»O Joséphine, du mußt immer das Verneinende im Leben hervorsuchen.«

»Ich suche nicht, ich konstatiere nur das einfache Gesetz des Gegensatzes. Liebe und Güte, Haß und Neid – Bejahung und Verneinung des Lebens.«

»Joséphine, du bist schrecklich in deiner Nüchternheit,« rief Marie.

»Da muß ich Fräulein von Hoffmann in Schutz nehmen. Unser großer Goethe, der doch gewiß nicht nüchtern war, sagt ungefähr das Gleiche,« kam Professor Seiz dem Fräulein zu Hilfe. »Ich erinnere mich, daß er von einem Peculium spricht, das für unsere Persönlichkeit im Leben der Welt abfällt: das Affirmieren und Negieren – die Liebe und der Haß.«

»Mademoiselle von Hoffmann, Sie haben Talent zu einem Volksredner mit Ihren Lapidarsätzen,« sagte Heinrich Zschokke ein wenig ironisch, »die Sie noch gar von Goethe übernommen!«

» Mon dieu – Volksredner, das liegt außerhalb meinen ambitions, das überlasse ich andern. Aber wenn Sie hinter diese Worte Begriffe setzen, allerdings nicht im Sinne des eben erwähnten großen Weimarer Dichters – der so ironisch wie Sie sagt, daß Worte auch ohne Begriffe genügen –, sondern bewußt überlegend, so werden Sie mir recht geben,« sagte sie etwas hochmütig.

Sie liebte den Schriftsteller, Schulmann und Politiker Zschokke nicht. Er war ein aus dem Norden Deutschlands Eingewanderter, war wohl Aargauer Staatsbürger, hatte hohe Ämter, hatte schriftstellerischen Ruhm; aber Joséphine Hoffmann von Leuchtenstern war zu sehr schweizerische katholische Patrizierin, um diesen protestantischen Mann des politischen Rationalismus sympathisch zu finden.

Wessenberg kannte die Abneigung und beeilte sich zu antworten. »Wir wollen bei der Bejahung des Lebens bleiben. Sie sagen Liebe und Güte. Wenn wir diese Begriffe ausbauen, so können sie dem einfachen Menschen alles bedeuten, und der kultivierte, der sich die Dinge komplizierter macht, wird auch das finden, was ihm das Leben ausmacht, Ethik und Philosophie.«

»Gehören die nicht auch zur Religion? Ist die Ethik nicht die Lehre von Moral und Sitte und die Philosophie die Liebe zur Weisheit? Und wer schließt das alles in sich, wer ist die letzte Weisheit, wenn nicht Gott?« rief Marie heftig.

»Kind, Kind, Namen sind Schall und Rauch, sagt der große Dichter.«

»Und doch sage ich: der Glaube,« fuhr Marie heftig fort.

»Sie haben ganz recht, Fräulein Ellenrieder,« sagte Heinrich Zschokke bedächtig, »in der Bibel, an die wir ja alle glauben, ist das alles längst festgelegt.«

»In der Bibel? Nein, nein, im Glauben selber!«

»Aber die Bibel hat alles festgelegt, die Bibel, das erste und letzte Buch, das Buch der Bücher!« erwiderte hartnäckig Zschokke.

»Sagen Sie das nicht so uneingeschränkt, lieber Freund,« fiel Wessenberg ein, »denken Sie nur an die Griechen – doch wohin geraten wir?« sagte er abbrechend, als er Marie Ellenrieders erschrockene Augen sah und ihre bewegten Züge. Auch Johanna hatte sich von Prinz Louis Napoleon abgewandt, der ihr mit echt französischer Intensität den Hof machte, und sah erregt nach den Sprechenden an der Spitze der Tafel.

»Nichts mehr von Griechen – wir wollen vom schönen christlichen Weihnachtsfest reden, mit aller Poesie, mit allen alten Gebräuchen und – sprechen von dem schönsten Brauch, dem des Schenkens, des Freude-Bereitens, der liebevollen Überraschungen. Und da sind uns die Frauen so weit überlegen, daß ich Weihnachten das Fest des mütterlichen Schenkens nennen möchte,« und er verneigte sich vor den Damen.

Die leichte Spannung, die über der Gesellschaft gelegen, war gelöst. Die Königin Hortense, die bis dahin geschwiegen hatte, ließ sich die Weihnachtsgebräuche, den Christbaum mit den Lichtern und dem schimmernden Schmuck, das Weihnachtsbackwerk schildern, wie es in den deutschen Familien seit Jahrhunderten der Brauch war. Sie hörte mit liebenswürdigem Lächeln zu, obwohl sie all die Namen der Weihnachtsgutsele, wie Springerle, Butterteigle, Kleiebrödle und Birrewecke, kaum verstand.

Erstaunt erfuhr sie, daß die Damen selbst in die Küche gingen, um den Teig zu rühren und die Formen auszustechen, daß jede Familie ihre eigenen Rezepte hatte und besonders ihre von Generationen her gebrauchten »Springerlemodel«, die oft kleine kulturgeschichtliche Dokumente darstellten. Louis Napoleon wandte sich ganz entzückt zu Johanna von Bayer.

»O Mademoiselle, Sie backen all die unaussprechlichen Süßigkeiten selbst? Das ist ja reizend, da darf ich bald kommen, um sie zu versuchen, nicht wahr?«

»Die deutschen Weihnachtsgutsele werden Ihnen nicht schmecken, Prinz. Sie sind an französische patisserie und feine petit fours gewöhnt,« meinte etwas kühl Johanna.

»Aus Ihrer Hand, Mademoiselle, wird mir alles schmecken, glauben Sie mir, ein trockenes Brot wäre mir Ambrosia!« rief der Prinz überschwänglich und wollte ihre Hand ergreifen.

Johanna wehrte ab. »Es könnte noch ein Rußfleck vom Herd daran sein, denn ich habe heute Springerle gebacken,« sagte sie und erhob sich; denn eben wurde durch die Königin Hortense die Tafel aufgehoben.

In feierlichem Zug ging es in den Bildersaal, wo schon der alte Diener in kleinen Sèvrestassen den Kaffee bereit hielt, schwarzen, fast türkischen Kaffee, dessen Genuß sich der weitgereiste Hausherr angewöhnt hatte. Besonders in Wien beim Kongreß. Er erzählte manchmal lächelnd – obwohl das Lächeln bitter war –, daß oft nur der schwarze, starke Kaffee ihm geholfen habe, den Mut aufzubringen, gegen seine Widersacher immer wieder für seine ersehnte deutsche Nationalkirche einzutreten. »Leider ohne Erfolg – und so ist mir nur der schwarze Kaffee geblieben,« schloß er dann und führte mit seiner gepflegten schmalen Hand das Sèvrestäßchen an die Lippen.

Auch heute hatte er wieder davon gesprochen, aber als der alte Diener den duftenden, grünlich schillernden Likör in feinen Gläschen präsentierte, verlor sein Lächeln die Bitterkeit und er sagte, zu den Damen gewandt:

»Dieses Getränk ist eines der besten Klostergaben, süß und voll geistigen Gehalts. Es stammt aus der Certosa d'Ema bei Florenz. Aber in allen Chartreusen der Welt brauen die Mönche nach verschiedenen Rezepten den edlen, feinen Trank. Ich kann ihn den Damen nur empfehlen.«

»Ich kenne und liebe ihn,« sagte tante Joséphine und nippte bedächtig an dem zierlichen Gläschen. Die anderen Damen folgten ihrem Beispiel. Sie hatten auch mit Behagen den starken Kaffee getrunken, der immer noch als ein luxuriöses Getränk galt.

Man gruppierte sich wieder in ähnlicher Weise wie vor dem souper.

»Da wir eigentlich alle Mitglieder der société littéraire sind – Monsieur Zschokke ausgenommen –, aber er ist ja selbst ein homme littéraire, ein homme de lettres,« sagte sie mit liebenswürdigem Neigen des Kopfes zu dem Manne aus Aarau, der durch das Hervorheben ganz verlegen wurde, »so darf ich wohl von einem literarischen Werk sprechen, das mir von Stuttgart in französischer Übersetzung zugeschickt wurde?«

»Wir bitten darum, votre Altesse,« sagte Wessenberg verbindlich.

»Kennen Sie einen jungen Dichter in Schwaben, Wilhelm Hauff? Er ist schon tot, der arme junge Mann, aber er muß viel Schönes geschrieben haben. Ich habe nur das eine gelesen. Eine Novelle ›Das Bild des Kaisers‹. Ach, er hat meinen herrlichen, unvergeßlichen Kaiser gepriesen, dieser junge Schwabe. Und er läßt auch den erbitterten Gegner des Kaisers durch dessen Größe besiegt und versöhnt werden. Das Buch hat mir einige Stunden tiefster Rührung gebracht,« schloß sie, und Tränen glänzten in ihren dunkeln Augen.

Die Anwesenden schwiegen. Es war peinlich, vom Kaiser Napoleon mit der Königin Hortense zu sprechen, deren Begeisterung und Hingabe an den großen Mann ja so verständlich waren. Aber hier am See war doch die Erinnerung an die schweren Zeiten der Kriege, der Zerrissenheit des Volkes durch die Willkür dieses Mannes noch zu lebendig, um der Begeisterung zustimmen zu können, wenn auch der objektive Beurteiler sein Genie, seine Größe anerkennen und ihn bewundern mußte. Wessenberg als Gastgeber und Diplomat antwortete.

»Sie haben das Wort ›versöhnt‹ ausgesprochen, votre Altesse, darf ich daran anknüpfen? Und die Beurteilung des jungen Dichters Hauff, den ich kenne und liebe, für den Augenblick zurückstellen, um an das frühere Gespräch anzuknüpfen. Kommt Versöhnung nicht aus Liebe und Glück? Ich denke ja, und, wie wir vorhin sagten, diese Tage stehen im Zeichen der Liebe und Güte – und im Frieden der Menschen, die eines guten Willens sind. Verzeihen Sie diesen Predigerton,« unterbrach er sich, »aber ich spreche jetzt nicht zu meinen Gästen, sondern zu meiner früheren Gemeinde und möchte an Ihr Herz appellieren.« Er machte eine kleine Pause, alle sahen ihn erwartungsvoll an.

»Der badische Staat hat begonnen, außer verschiedenen anderen Wohltätigkeitsanstalten Heime für sittlich verwahrloste und gefährdete Mädchen zu errichten und braucht dazu Vereine, die in den einzelnen Städten den Plan verwirklichen. Ich habe mich zur Verfügung gestellt, einen solchen Verein zu gründen, und hoffe auf Ihre Hilfe.«

»Wir sind von Herzen gern dazu bereit,« sagte Hortense zustimmend.

»Vereine, Vereine, immer mehr kommen Vereine der Wohltätigkeit auf,« klagte Marie Ellenrieder, »damit nimmt man alles Persönliche, alle direkte menschliche Beziehung, alles Wohltun mit dem Herzen hinweg.«

»Sie haben recht, wie immer, liebe Freundin, aber die Zeit bringt es mit sich. Die Städte werden größer, die Menschen kennen sich nicht mehr, die menschlich nahe Beziehung wird zur sachlich fremden, und da sind Zusammenschlüsse tatkräftiger Menschen nötig, die den Ausgleich zu schaffen suchen.

»O, lieber Freund, Sie können alles so logisch, so klar beweisen mit Ihrem Verstand, aber mein Herz kann nicht zustimmen.«

»Aber ich stimme zu. Ich bin mir immer der Pflicht bewußt, geben und helfen zu müssen, und so kann ich jetzt geben ohne die persönliche Belastung der Bedrückung, die ich fühle bei Berührung mit der Armut und dem Elend,« sagte tante Joséphine.

»Mach dich doch nicht hartherziger als du bist, ich weiß doch, wie wohltätig du bist, wir wissen es alle.«

»Nichts davon, Marie,« unterbrach Joséphine. »Lieber Freund,« wandte sie sich an Wessenberg, »ich zeichne meinen Beitrag, das wird wohl zuerst die Hauptsache sein.«

»Immer klar und sachlich. Und ich denke, Sie treten auch in den Vorstand ein?«

»Aber natürlich,« lachte Joséphine, »da bekomme ich alte Jungfer ein Amt und eine Würde. O, wie Sie die weibliche Natur kennen. Wie werden die Damen sich zum Verein drängen. Da gibt es Titel, da gibt es Vorstellungen beim Landesherrn und der Landesherrin. Vereinsversammlungen, wo man seine Toiletten zeigen kann, wo man sich hören lassen kann. Das ist noch effektvoller wie in der Kirche die letzte création der Mode vorzuführen – und alles unter dem Zeichen der Wohltätigkeit.«

Alles lachte, nur Marie sagte leise: »Immer suchst du die Schattenseiten.«

Wessenberg verneigte sich leicht vor Joséphine.

»Ich bewundere Ihren scharfen Geist, der in die Zukunft schaut; doch ich möchte auf diesem Bilde, das Sie malen, auch die Lichtseiten aufzeigen. Ja, es wird viele selbstsüchtige und nicht sehr edle Motive geben bei den Mitgliedern eines solchen Vereins, neben den edlen, uneigennützigen. Ich möchte den Sammelnamen für sie dahin fassen: eigensüchtige Menschenliebe. Lassen wir die Eigensucht im engen Vereinsrahmen verpuffen und freuen wir uns an der Menschenliebe, die im Zusammenleben der Menschen unentbehrlich ist.«