|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Nun war der ereignisreiche letzte Reisetag zu Ende. Müde, aber doch glücklich, saß die junge Caton im leichten Nachtgewand, mit zierlichem Spitzenhäubchen auf den Locken, am offenen Fenster des reizenden Fremdenzimmers im Schloß zu Bodman.

Es war schön, daß sie heute noch als Gast hier weilen durfte bei den Freunden der Eltern, an ihrem geliebten See.

Er lag ihr zu Füßen, und sie konnte weit über die helle Fläche schauen. Der Mond stand am Himmel. Ein leiser Nachtwind kräuselte das Wasser, es sah aus, als ob er mit silbernen Bällen spiele, zu denen sich die Mondstrahlen in den leichten Wellen gerundet hatten. Und der gleiche Nachtwind schüttelte ein wenig an den Blütenbäumen und trug wie in zärtlichem Spiel die flockigen weißen Blätter ins offene Fenster, an dem Caton saß. Und sie selber ließ wie in frohem Spiel die Stunden des Tages an sich vorüberziehen.

Da war zuerst die Fahrt von Radolfzell hierher. Der Imbiß am Straßenrand, denn im Wagen vorsorglich eingepackt, hatte sich ein Körbchen gefunden mit sehr nahrhaftem Inhalt. Wie liebenswürdig war da der Doktor gewesen. Wie hatte er ihr alles so zierlich vorgelegt wie im vornehmsten Speisesaal, und wie poetisch hatte er die Blumen am Weg als Tafelschmuck und die jubilierenden Vögel als Tafelmusik bezeichnet!

Dann kam die vergnügliche Fahrt am Rand des Bodanrücks dem stillen Zipfel des Überlinger Sees zu, an dem Schloß und Dorf Bodman lagen. Wie oft war sie schon da gefahren, gedankenlos. Aber diesmal hatte ihr der Doktor erklärt, daß Bodman die älteste Burg am See, eine Pfalz der Karolinger mit dem Namen Potamico, gewesen sei. Diese Burg hatte auch dem See, der in der Römerzeit lacus Brigantinus geheißen hatte, den Namen gegeben. Und aus dem alten Namen sei dann Bodam, Bodan, Bodensee geworden. Auch die Ritter der Burg trugen ihren Namen, der sich dann in Bodman abwandelte.

Noch einige andere geschichtliche Erklärungen hatte er ihr gegeben und dadurch die Landschaft lebendig werden lassen, die ihr bis jetzt nur durch ihre Schönheit lieb gewesen war.

Heute lag sie im Blütenmeer der großen Birnbäume, die im Volksmund »Sülibirreböm« heißen, Bäume so groß wie Eichen und Ulmen mit wundervoll wehendem Geäst, die überall die Bodenseegegend schmücken bis heute, die das Obst zum Most und Haustrunk geben.

Und da hatte sie dem Doktor erzählt, wie gern sie den süßen Most trinke, wie sie im Herbst in den Bauernhäusern sich zu Gast lud und lustig »Süßen« trank, der ihr besser schmeckte wie der feinste Südwein, der jetzt in Mode gekommen war und bei Besuchen aus feinen Kristallkaraffen in zierlichen Gläsern geboten wurde. Und dann hatten beide gelacht und Geschichten von der Obsternte und der Weinlese erzählt und wie sie manche Birne, manche Traube stibitzt hatten, denn das gehörte dazu.

Nun kam die Ruine der alten Stammburg der Bodman in Sicht, düster gegen den blauen Himmel ragend, und dann fuhr der Wagen vor die Rampe des Schlosses. Der Doktor sprang vom Pferd und führte seine Schutzbefohlene in die Halle, wo die herzlichste Begrüßung stattfand. Beinahe wäre Caton auch in die Arme des Doktors gesunken – aber nur beinahe; in Gedanken daran wurde sie jetzt noch ganz rot.

Nach einer Stunde des Ausruhens, Auspackens und Umkleidens – das letztere hatte die meiste Zeit in Anspruch genommen, denn sie wollte besonders hübsch aussehen – vereinigte sich die Gesellschaft vor dem Diner auf der Schloßterrasse. Wie schön war es da gewesen. Sie sah sich wieder in ihrem hübschen Kleid mit der Mantille zwischen dem Grafen und der Gräfin sitzen und nachher im hellerleuchteten Speisesaal an der Tafel neben dem Hausherrn. Eigentlich war sie die ganze Zeit der Mittelpunkt gewesen, und es hatte ihr behagt. Sie hatte die glückliche Veranlagung, unbekümmert und ohne Hemmungen zu sein, Erfolge zu suchen und sich daran zu freuen in fröhlichem Selbstbewußtsein.

Sie hatte die ganze Zeit das Wort geführt, sie war ja so erfüllt von allem Erlebten. Aber die anderen hatten ja auch immer gefragt und alles wissen wollen! Von Weimar, von Goethe.

Ja, sie war oft in seinem schönen Haus am Frauenplan gewesen, sogar einmal in dem reizenden Gartenhaus, in das eigentlich nur die Bevorzugten kamen. Aber Frau von Laroche, die Freundin ihrer maman, die nach Weimar kam, hatte sie mitgenommen. Mit ihr war sie auch bei einem Souper bei Goethe gewesen.

Sie hörte sich wieder erzählen: »O, es war sehr interessant. Goethe ist ein so schöner Mann mit seinen feurigen Augen. Zuerst war der Empfang sehr feierlich in einem schönen Zimmer voll von Kunstwerken. Ein großer weißer Kopf hatte mich beim Eintritt beinahe erschreckt. Frau von Laroche sagte, es sei die Büste des Inno aus Rom. Als Goethe mit mir sprach, rief er plötzlich: ›Freund Meyer, du mußt neben dem Fräulein vom Bodensee sitzen. Ihr beide redet ja fast den gleichen Dialekt. Das Alemannische von Zürich und von der Bodenseegegend ist also nicht so sehr verschieden, zumal ihr ja beide sozusagen den gebildeten Dialekt eurer Gegenden sprecht.‹

›Ja, ja, die ›urchig‹ Sprach' von uns würdet ihr ja gar nit verstehn,‹ lachte der, den Goethe gerufen hatte. Es war der Schweizer Maler Meyer.

›Ich höre den Dialekt gern, besonders wenn er von frischen, roten Lippen kommt,‹ sagte Goethe und nickte mir zu.«

Die Urgroßeltern von Seyfried

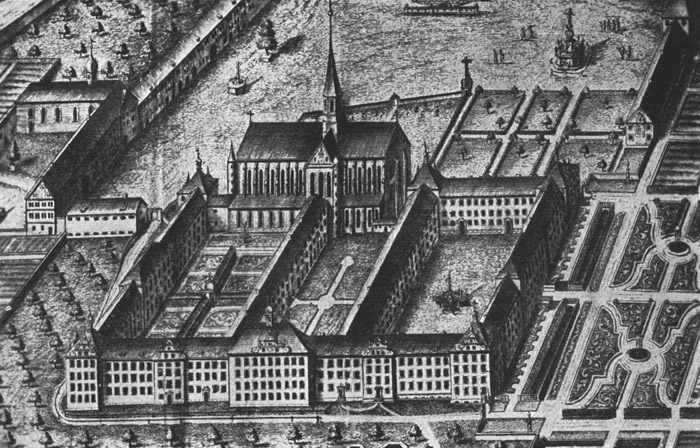

Kloster Salem

Alter Stich. Aufnahme: H. Ginter

»Wie redet denn Goethe selber und die Leute in Weimar?« hatte der Graf gefragt.

»Goethe spricht eigentlich ein reines Deutsch, nur mit einem leichten Frankfurter Einschlag, und alle, die um ihn sind, bemühen sich einer guten Sprache. Es wurde dann über Dialekte gesprochen, und ich habe gut aufgepaßt. Goethe meinte, die Dialekte seien so wertvoll auch für die Schriftsprache, weil sie reich an treffenden und phantasievollen Bildern seien, voll urwüchsiger und bodenständiger Ausdrücke. Er sprach vom Alemannischen, das noch so viel Mittelhochdeutsches habe. Er meinte, es würde uns leichter fallen, schriftdeutsch zu sprechen, weil wir die Vokale nicht verändern, wie zum Beispiel seine Weimarer und viele andere, auch die Schwaben. Er hätte große Schwierigkeiten mit seinen Schauspielern. Er hätte jetzt Regeln für sie aufgeschrieben. So sehr er Dialekte liebe – und dabei nickte er Freund Meyer zu –, die Dichtung verlange reines Deutsch, vor allem in der Klangfarbe. Dann lachte er vor sich hin und sagte mit Pathos: Läwen um Läwen! – Das sollte ›Leben um Leben‹ heißen. Da haben wir alle gelacht.«

»Ich habe die Regeln für Schauspieler gelesen,« hatte der Graf gesagt.

»Du siehst, Caton, wir sind hier am See nicht gar so ungebildet, nicht wahr, Doktor Honsell?« hatte sich die Gräfin eingemischt.

»Dank Ihrer reichen Bibliothek, Gräfin, sind wir nicht ganz hinterm Mond.«

»Das habe ich auch gewiß nie gedacht,« hatte sie selber ganz erschrocken erwidert. »Aber Sie haben mich aufgefordert, von Weimar zu erzählen.«

»Und wir wollen noch mehr hören!« hatten alle gerufen. Sie wollten von Politik wissen, von Goethes Stellung zur Revolution in Frankreich, von den Ansichten des Herzogs von Weimar. Aber darüber konnte sie wirklich nichts berichten. Und auch jetzt, als sie in der stillen Nachtstunde alles noch einmal überdachte, fiel ihr nichts ein. Sie dachte lieber an die letzte halbe Stunde, die sie mit dem Doktor Honsell im Park verbracht und auch von Goethe gesprochen hatte. Aber von seinen Gedichten. Und plötzlich hatte der Doktor eines deklamiert, so gebildet war er. Wie sie das freute! Er hätte ihr am Ende sonst doch nicht so gut gefallen, ihr, Caton, die so stolz war, vom Geist des Dichters in Weimar einen Hauch verspürt zu haben.