|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Jede Familie hat ihre Tanten. Früher spielten sie eine große Rolle, besonders die ledigen, die ältlichen, die alten. Da war die ältere Schwester des Vaters oder der Mutter oder eine Kusine. Sie wohnte oft in der Familie, in einem altmodischen Zimmer mit schönen alten Möbeln. Da war eine alte Kommode mit einer Uhr unter einem Glassturz. In den Schubladen waren allerhand Kostbarkeiten, die die Tante hie und da der Nichte zeigte, Schmuck und Spitzen und künstliche Ballblumen und alte Tanzkarten, lauter Dinge, die wohl die Phantasie eines kleinen Mädchens anregen konnten. Auf der Kommode stand eine Blechbüchse mit allerhand Gutsele darin. Und wenn die Schubladen und die Büchse offen standen, so roch es herrlich nach Lavendel und Anis in dem Zimmer. Oder die Tante wohnte in derselben Stadt, und man besuchte sie nach der Schule und traf dort noch irgend eine andere Dame. Oder es war Whistkränzchen, und dann bekam man ein Stück Schlagrahmtorte, machte seinen Knicks und ging mit Grüßen an die Mama heim.

Oder die Tante kam zu Besuch und brachte im Koffer reiche »Mitbringsel«, Dinge, die man sich schon lange gewünscht hatte. Und sie erzählte interessante Geschichten vom Leben in ihrer Stadt, von Theater und Konzerten, und man durfte abends länger aufbleiben, um zuzuhören. Und dann wurden auch lustige Erlebnisse und alte Geschichten aus der gemeinsamen Jugend der Eltern erzählt, und das war eigentlich das Interessanteste; denn Kinder können sich zuerst nie so recht vorstellen, daß die Eltern auch einmal Kinder waren, Dummheiten gemacht haben und gerade so waren wie sie selber. Das ist wohl das beste Geschenk der Tanten, sie bringen die Eltern den Kindern so viel näher, sie bahnen das Freundschaftsverhältnis zwischen ihnen an. Die Eltern selber erzählen nicht so gern von ihren Dummheiten.

Aber es gab auch unliebsame Tantenbesuche. Tanten kamen, die als Geschenke Familienklatsch mitbrachten, die intrigierten, alles durcheinander brachten, sogar das Elternpaar. Die, unter der Flagge wohlmeinend und ehrlich zu sein, den Eltern, den Nichten und Neffen nur unangenehme Dinge sagten. Alles atmete auf, wenn sie wieder abreisten.

Dann gab es noch jene Tante, die ihr ganzes Leben der Familie widmete. Sie war immer bereit zu helfen, sich aufzuopfern und so wurde sie so unersetzlich wie eine Mutter. Sie verzichtete auf ihr Eigenleben. Rücksichtnahme, Hingabe, Opfer und Arbeit füllten ihre Tage aus. Es waren gesegnete Tage, denn die Liebe überstrahlte sie.

O diese ledigen Tanten!

Sie repräsentieren eigentlich den höchsten und niedrigsten Frauentypus. Die einen, die, als sie jung waren, auf ihre Bestimmung als Frau gehofft hatten, dann wohl viel gelitten an Enttäuschung und Entsagung, sich aufgeschwungen hatten zu sich selbst genügendem Eigenleben, zur philosophischen Höhe neidloser Anteilnahme, herzlicher Mitfreude. Die andern, die voll Bitterkeit, Neid und Mißgunst die Mitmenschen entgelten lassen wollten, was ihnen das Schicksal versagt – ach, man darf aber nicht zu streng urteilen, denn es war schwer, eine alte Tante zu sein.

Auch ich hatte Tanten von allen Sorten. Aber ich hatte noch eine besondere Tante, oder eigentlich hatte ich sie nicht mehr, denn es war eine Urgroßtante; aber sie spielte in meiner Jugend eine große Rolle durch die Erzählungen. Sie hieß auch nicht Tante, sondern tante – tante Joséphine.

Wenn meine Mama von ihr erzählte, so stand die ganze Geschichte von Konstanz in den dreißiger bis vierziger Jahren vor mir, mit dem schweizerischen, dem französischen Einschlag, mit den religiösen Strömungen, mit den gesellschaftlichen Ereignissen; denn tante Joséphine war dabei immer beteiligt – so klein sie war. Sie war von Natur sehr, sehr klein, und sie war sehr, sehr reich. Sie führte einen Zwergenhaushalt, denn ihre Dienerschaft mußte kleiner sein als sie selber.

»Ich werde doch nicht zu meinen Untergebenen aufsehen. Diese Leute verstehen nichts von geistiger Überlegenheit, sie müssen sie auch äußerlich gewahren,« sagte sie hochmütig.

Und so waren die Kammerfrau, der Diener, die Köchin fast zwergenhaft klein. Nur der Kutscher, der immer Baptiste heißen mußte – mit souveräner Geste strich sie seinen eigenen Taufnamen durch –, der war ein Hüne.

»Dieser Mann muß meine Pferde sicher führen, er muß mich beschützen, seine Größe ist einfach sein Amt. Er wird sich nie überheben, denn sehr große Leute sind meist dumm und gutmütig. Denken Sie an Riesen und Zwerge! Die klugen Zwerge haben immer die dummen Riesen überlistet,« sagte sie mit dem ganzen geistigen Hochmut der Kleinen. Mit dieser Dienerschaft auf einem char à banc und sie selber in einem eleganten Landauer mit feurigen Rappen in Silbergeschirr, mit dem Hünen Baptiste auf dem Bock, fuhr das kleine Fräulein Joséphine Hoffmann von Leuchtenstern mit ihrer Nichte Johanna von Bayer an einem Herbsttag des Jahres 1828 nach Konstanz, um dort ihren Aufenthalt zu nehmen.

Ihr Geschlecht und das derer von Bayer waren Adelsgeschlechter, die in Rorschach ihre Stadtwohnung hatten, neben ihren Besitzungen, die auf den Höhen über dem Bodensee lagen. Auf dem Schloß Hahnberg, dem Bayerschen Besitztum, war vor zwei Tagen ein großes Abschiedsfest für Joséphine und Johanna gewesen. Verwandte und Bekannte, die Besitzer der benachbarten Schlösser St. Annaschloß, Steinach, Möttelischloß und Wartensee waren alle gekommen, die Damen zu verabschieden.

Das Schloß empfing seine Gäste in strahlendem Lichterglanz. Die Glastüren des Gartensaales waren auf die Terrasse geöffnet. Dort genoß man einen weiten Blick auf den Bodensee. Andere Türen führten in den Speisesaal. Der glitzerte und gleißte von altem Familiensilber, Kristall und seinem Sèvresporzellan. Leuchtende Herbstblumen in weißen und goldenen Empirevasen trugen die Farbenpracht der Gärten in den Raum.

Das Diner war zu Ende, die Gesellschaft bewegte sich zwanglos vom Gartensaal auf die Terrasse und die Diener servierten in hauchdünnen Tassen und feingeschliffenen Gläschen Kaffee und Liköre. Um tante Joséphine sammelten sich die meisten Gäste. Bunt und elegant war das Bild, das die Damen in den neuesten Pariser Toiletten, die Herren mit Ordenssternen und dem Degen an der Seite darboten. Der Schweizer Adel bestand zu jener Zeit aus weitgereisten Weltleuten. Fast aus jeder Familie war ein Glied in ausländischen Kriegs- oder Hofdiensten. Sei es in Frankreich und Italien, sei es in österreichischen oder preußischen Diensten oder in der päpstlichen Garde. Die Heimkehrenden brachten den Hauch der großen Welt, die neuen Geistesströmungen, die politischen Anschauungen und die großstädtische Mode mit in die schönen Patrizierhäuser der Schweizer Städte und auf ihre ländlichen Besitzungen.

Jetzt an diesem Gesellschaftsabend stand natürlich noch die napoleonische Zeit im Vordergrund mit der Begeisterung für den großen Korsen oder seiner ebenso leidenschaftlichen Ablehnung. Ganz besonders lebhaft und nahe gerückt durch die Nachbarschaft der Königin Hortense auf dem Arenenberg nach ihrer kurzen Rast in Konstanz 1817, nachdem ihr damals die Schweiz den Aufenthalt in Genf verweigert hatte. Lebhaft war die Debatte der Herren, und auch die Damen beteiligten sich und vertraten, als das zarte Geschlecht, die Weichherzigkeit und das Mitleid mit der vertriebenen Königin.

Tante Joséphine mischte sich natürlich als erste in die Männerdebatte. »O, meine Herren,« sagte sie, »Ihre Erregung erübrigt sich. Die Schweiz braucht wirklich keine Komplikationen mit Talleyrand zu befürchten, der jetzt so energisch die bourbonische Regierung vertritt. Die Königin lebt ja in Augsburg und ist nur im Sommer auf Schloß Arenenberg. Ich werde ihr nächsten Sommer meine Aufwartung machen, dessen können Sie versichert sein. Ich glaube bestimmt, diese Frau ist noch umwittert vom Hauch der großen Zeit des Kaiserreiches, und die Tragik ihres Sturzes wird die Stunden bei ihr nur noch wertvoller machen. Es ist Menschenlos, Höhen und Tiefen zu durchleben. In den Höhen und Tiefen dieses Frauenlebens hat das Schicksal sich größtes Genüge getan.«

»Sie soll trotz allem von großer Liebenswürdigkeit, von großer Heiterkeit sein, habe ich in Konstanz gehört.«

»Um so schöner wird ein Umgang mit ihr sein.«

»Ich würde mich nicht um ihre Bekanntschaft bemühen. Was ist Königin im Kaiserreich eines Napoleon?« sagte sehr hochmütig eine alte Freifrau von Planta, die auf Wartensee zu Gast war.

»Meine Liebe,« lächelte tante Joséphine, » vor dem Kaiserreich war die Revolution! Das arme Frankreich hat nicht mehr so viele Geschlechter so alt wie die Plantas, da muß man mit den Beauharnais zufrieden sein, die doch viel erreicht haben.«

»Sie haben recht,« mischte sich der Hausherr ein, der eine gereizte Debatte zwischen den Damen fürchtete. »Aber ich verstehe doch nicht, daß Sie Ihr heimatliches Besitztum in Rorschach aufgeben, um nach Konstanz überzusiedeln.«

»O, ich habe in Konstanz ein sehr schönes Anwesen gekauft. Es ist ein altes Gebäude mit großem Garten, zu einem Frauenkloster aus dem zwölften Jahrhundert gehörend. Die Klosterkirche steht noch darin, sie heißt ›St. Peter zur Fahr‹. Der Garten war wohl der Friedhof. Er geht bis zum Rhein. Der alte Klosterbesitz paßt gut zu mir als ledigem Fräulein,« lachte sie.

»Sie werden sich doch nicht mit Ihrer jungen Nichte von der Welt abwenden?«

»O nein. Gerade um mit meiner Nichte etwas mehr vom Leben und Treiben der Gesellschaft zu haben, um geistige Anregung zu finden, gehe ich nach Konstanz, das soviel davon bieten soll. Sie alle sind nur im Sommer hier am See, ich bin aber bis jetzt, abgesehen von meinen Reisen, immer hier in Rorschach gewesen. Ich sehne mich nach Abwechslung. Obwohl ich einen klösterlichen Besitz erworben habe, werde ich gewiß nicht klösterlich leben, den Männern werde ich den Eintritt in meine Salons nicht verwehren, und an geisternde Nonnen glaube ich nicht.«

»Wirklich nicht?« riefen ein paar sehr fromme und ängstliche Damen.

»Aber mes dames,« sagte das kleine Fräulein Joséphine, »was würde unser Vetter, der hochwürdige Domherr von St. Gallen, zu diesem Aberglauben sagen?«

»Und was meine meubles und all meine bibelots und quincailleries betrifft, die nehme ich natürlich mit. Und Baptiste und die andern auch. Ich hoffe, Sie werden mich alle bald besuchen. Nicht wahr, Johanna, wir werden uns immer freuen?«

Das ernste junge Fräulein von Bayer mit dem dunkeln Scheitel und den großen sanften Augen, in die ein Leuchten der Erwartung gekommen war, nickte freudig.

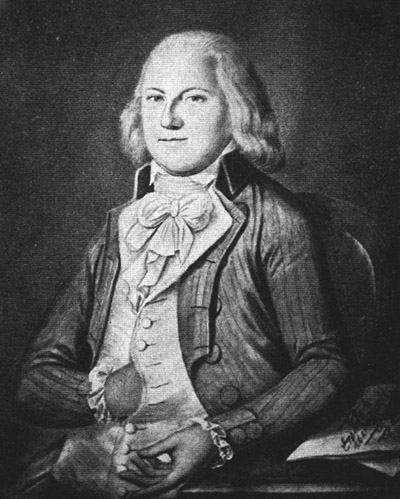

Die Urgroßeltern Honsell

Familie Honsell im Alten Haus

Dann gab es einen bewegten Abschied mit Umarmungen und Küssen, und das Fest fand sein Ende. Aber es war eigentlich kein Abschied, denn die Beziehungen der Familien in Rorschach und Konstanz blieben rege das ganze Jahrhundert lang, und tante Joséphine, das kleine, zierliche Fräulein mit den klugen Augen, der scharfen Nase und den Schmachtlocken, knüpfte das Band und die junge Johanna von Bayer hielt es in Händen und trug es weiter, denn sie wurde meine Großmama.

*

Wie viele deutsche Städte, ob groß oder klein, sind nicht römischen Ursprungs oder sind aus Siedlungen der Autochthonen zu römischen Städten geworden. Noch heute zeigen sie, wie auch die alten Heerstraßen, den Zug der Römer nach dem Norden auf.

Der Bodensee liegt am Beginn der Römerzüge diesseits der Alpen. Bei Bregenz, dem römischen Brigantium, war das Eingangs- und Ausgangstor über die Alpen, und die Straße führte am See entlang über Arbon, dem alten Arbor felix, nach Konstanz, dem Constantia des Constantinus Chlorus, der die Stadt auf seinem Zug nach Britannien gründete und als Stützpunkt des Römerreiches befestigte.

Wo das Münster steht, war das römische Kastell. Auf der kleinen vorgelagerten Insel waren Befestigungen. Über den Rhein führte eine große Brücke.

Jedoch wie in allen kleinen und großen Römerstädten ging der Wandel der Geschichte über sie hin. Aus der Römerstadt wurde eine christliche Stadt, ein Bischofssitz. Christliche Kultur blühte.

Schon bald erwachte der Selbständigkeitsdrang der Einwohner. Ihr Geist suchte neue Wege. Wohl war er noch befruchtet vom römischen Recht, römischen Staatsformen, römischen Wirtschaftsgeist, wohl stand er noch unter dem Geist kirchlichen Denkens; aber er wandelte sich und führte zur Schaffung eines freien Stadtwesens. Die Städte ließen sich von den Königen und Kaisern, von geistlichen Fürsten Privilegien geben, sie bekamen Marktrecht, Rechte zur Verteidigung, eigenes Stadtrecht, und aus vielen Städten, die einst römisch, später klösterlich oder bischöflich waren, wurden freie Reichsstädte mit freien Bürgern. Sie blühten – aber auch dieses Blühen welkte, und nicht viele sichtbare Früchte blieben.

Die Entdeckung der neuen Welt brachte besonders dem Süden Deutschlands eine unheilvolle Wirkung. Handel und Verkehr zogen in die atlantischen Hafenstädte, die Umschlageplätze des Südens mit ihren Zufahrtswegen verödeten, die Städte verarmten. Kriege, Neid und Uneinigkeit waren mächtigere Herren als sie selber, nahmen den Reichsstädten Freiheit und Macht und besonders die kleineren sanken zu Landstädten herab und zehrten nur noch von ihrer großen Vergangenheit.

So ging es auch Konstanz. Knapp vierhundert Jahre nur währte die Herrlichkeit der freien Reichsstadt. Anno 1548 verlor Konstanz seine Reichsunmittelbarkeit und begann, zu einer vorderösterreichischen Landschaft herabzusinken. Eine müde Greisin war die Stadt geworden im achtzehnten Jahrhundert.

Als im Jahre 1828 tante Joséphine mit ihren feurigen Rappen an einem Herbstabend der Stadt zufuhr, lag diese still und friedlich in der Abendsonne da.

Das Münster, damals mit seinen zwei gleichförmigen, viereckigen Türmen, die in kleine, mit Spitzen gekrönte Kuppeln ausliefen, der spitze Turm von St. Stephan, der Jesuitenkirchturm ragten als schwarze Silhouetten gegen den leuchtenden Abendhimmel. Trotzige Tortürme mit Holzdächern bezeichneten die Eingänge zur Stadt.

»Sieh, Johanna, das ist Konstanz. Wir sind gleich am Kreuzlinger Tor,« sagte tante Joséphine und richtete sich ein wenig aus ihrer lässigen Haltung auf. Dann bekreuzigte sie sich, denn eben fuhr der Wagen an der Kirche des Kreuzlinger Klosters vorbei.

»Halten Sie, Baptiste!« befahl sie plötzlich, »wir wollen in die Kirche gehen und beten, daß unser Einzug in Konstanz gesegnet sei.«

Johanna folgte rasch und gerne, denn sie war sehr fromm.

»In der Kirche soll auch ein wundervoll geschnitzter Leidensweg Christi sein,« fügte die Tante bei, als sie dem Portal zuschritten.

Das Innere der schönen Kirche lag schon im Dämmer, nur durch die hohen Fenster strömte der letzte goldene Schein der sinkenden Sonne. Das braune Holzwerk der Schnitzereien schimmerte warm und die Gestalten traten plastisch hervor. Aber tante Joséphine kürzte Andacht und Betrachtung ab, es drängte sie, an ihr Ziel zu kommen.

So ging es denn rasch die etwas abfallende Straße hinab, dem Tore zu. Dort standen der wachsame Diener der Konstanzer Polizei und der noch wachsamere Zöllner, die alle Reisenden auf Herz und Nieren prüften.

Im Gasthaus zum »Goldenen Adler« stiegen die Damen ab. Dort hatte schon Goethe gewohnt auf seinen Schweizer Reisen. Und im Jahre 1817 die Königin Hortense mit ihren Söhnen, ehe sie das Schloß Arenenberg gekauft hatte.

Trotz ihrer Kleinheit wurde tante Joséphine wie ein großer Gast empfangen. Der Wirt, Herr Mayer, kannte sich aus. Das schöne Gespann, die Dienerschaft, das sichere, etwas hochmütige Benehmen der kleinen Dame deuteten auf Zahlungskräftigkeit. Und er hatte sich nicht getäuscht. So klein und scharf tante Joséphine war, sie war groß im Zahlen und Verbrauchen.

Am andern Morgen, als noch der Herbstnebel die stille Stadt einhüllte, fuhren die beiden Damen über den Münsterplatz nach der Rheingasse, um ihre neue Heimat zu besichtigen und das Einrichten des Hauses zu überwachen. Im Hof standen schon die Planwagen mit dem alten kostbaren Hausrat des Fräuleins.

Es war ein stattliches Haus, das alte »Stainhus« in einem großen Garten. Darin hatte das alte Frauenkloster gestanden. Die Kirche St. Peter zur Fahr war noch der Überrest der Klostergebäude. Von dort ging die Fähre über den Rhein, ehe die Rheinbrücke gebaut war. Das »Stainhus« war durch zwei Seitenanbauten zu eben dem Haus geworden, das tante Joséphine vom Dompropstei-Oberamtmann Lauber Ende der zwanziger Jahre kaufte. Langgestreckt, gegliedert, mit einem guten Barockgiebel, drei Stockwerke hoch, mit je elf Fenstern an der Front, schaute es gegen den Rhein.

Der Garten, der frühere Klosterfriedhof, war von einer Mauer umgeben und begrenzt von den beiden Türmen am Rheinsteig, dem Rheintorturm und dem Pulverturm. Durch jenen kam man auf die gedeckte Holzbrücke mit ihren schweren Sandsteinpfeilern auf der rechten Uferseite und der Mühle in der Mitte.

Auf jedem Stockwerk des Hauses waren neun Zimmer, die alle durch Türen an der Fensterseite miteinander verbunden waren. Nur im oberen Stock waren drei Zimmer zu einem Saal umgebaut worden. Alle Zimmer gingen auf einen langen und breiten Gang und in jedem stand ein schöner Kachelofen aus der berühmten Steckborner Ofenfabrik. Vom Gang aus wurden die Öfen geheizt mit Reisigbuscheln und Buchenscheiten.

Tante Joséphine stand wie ein Feldherr unten im Hausgang, der mit breiten roten Ziegelplatten belegt war, und dirigierte ihre Truppen.

Im oberen Stockwerk sollten die Gesellschaftsräume sein. Da wurden die schönsten meubles hinaufgetragen, Empire-Sofas mit Goldornamenten und gelbem Brokatbezug, Tische mit eingelegten Platten, Lehnstühle und tabourets, große Spiegel und Kronleuchter, consoles, Statuen und Alabastervasen. Aber alles wurde sogleich mit Cretonne-Hussen überzogen, denn nur einmal in der Woche, wenn tante Joséphine ihren Empfang haben würde, oder bei großen Gesellschaften sollten diese Räume benutzt werden. So war es Sitte in jener Zeit. Im mittleren Stock waren die Zimmer für die Hausherrin und ihre Nichte vorgesehen und im untersten sollte die Dienerschaft wohnen, zu der noch ein Zimmermädchen, ein Küchenmädchen und ein Gärtner hinzukamen, die natürlich auch kleiner sein mußten als ihre Herrin.

In der alten Kirche waren Stall und Remise für Pferde und Wagen eingebaut worden.

In diesem Rahmen begann das Leben der tante Joséphine mit ihrer Nichte Johanna in Konstanz. Heute noch steht das große Haus mit dem Garten, den tante Joséphine angelegt und in dem noch die herrliche Blutbuche steht, die sie selbst gepflanzt hat.

Das »Konstanzer Häuserbuch« hat das Haus in seinen Blättern festgehalten, wenn auch einmal seine Mauern fallen sollten. Oft überdauert ja das dünne Papier den dicken Stein.