|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Was ist nun inzwischen aus der lebhaften, schöngeistigen Caton und ihrem guten Eheherrn Matthias und den beiden Kindern Karl und Josephine geworden?

Es ist gut, wenn die Gestalten der alten Zeit, die wir wieder aufleben lassen wollen, in einem Zeitalter des Briefschreibens gelebt haben, und es ist gut, daß es noch alte Familienhäuser gibt, in denen Schreibpulte stehen mit Schubladen voll alter Briefe. So kann ich von Caton und Matthias berichten, denn zwei schriftliche Dokumente liegen vor mir. Und wenn ich von der Arbeit aufschaue, so grüßen mich die beiden von der Wand. Da hängt ein Bild so lebenswahr, daß ich fast das Bündel Briefe nicht zu öffnen brauche, um die Geschichte meiner Urgroßeltern weiter erzählen zu können.

Da sitzen die beiden an dem Tisch, an dem wir heute noch sitzen, auf den gleichen breiten, bequemen Lehnstühlen. Das Tischtuch, das heute noch im Wäscheschrank liegt, ist ein wenig verschoben; Gläser, aus denen wir heute noch trinken, stehen neben der Weinkaraffe. Die beiden spielen nach dem Mittagessen eine Partie Sechsundsechzig oder vielleicht mehrere; denn sie sehen aus, wie wenn sie Zeit hätten. Matthias ist behäbig geworden in dem bequemen Hausrock, mit der langen Pfeife, die heute noch an der Wand hängt, im Mundwinkel. Das Haar unter dem Hauskäppchen ist weiß; aber die Backen sind voll und rosig und die Augen hell und gütig und jetzt ein wenig verschmitzt, denn er hat sehr gute Karten. Caton ist auch rundlich geworden; aber die Haare sind noch dunkel und die großen Augen lebhaft und klar. Man merkt, sie ist immer noch temperamentvoll; denn sie trommelt ungeduldig mit den Fingern auf den Tisch, damit ihr bequemer Ehemann endlich seine Trümpfe ausspiele. In der Tür im Hintergrund steht ein Paar: mein Großvater mit seiner jungen Braut.

Unter diesem Bild öffne ich das Bündel der Briefe, die Caton an eine Freundin in Weimar geschrieben hatte und die einst aus deren Nachlaß zurückgeschickt wurden. Pietätvoll sind sie im alten Schreibpult aufbewahrt worden. Caton hatte also nie die Beziehungen, die jene Jungmädchenreise nach Weimar geknüpft, aufgegeben, sie hatte in dem Geiste, dessen Hauch sie im Goethehaus verspürt, weiter gelebt. Das spricht aus den Briefen und davon erzählt auch heute noch unser altes Familienhaus.

Es ist schwer, aus der Menge, die einen eigenen Band füllen würde, die richtigen Briefe auszuwählen. In jener Zeit des Briefschreibens, da gab es Ergüsse und Betrachtungen, die uns heute etwas langatmig erscheinen, und doch erwecken sie in uns ein leises Gefühl des Neides. Denn die Schreiberinnen und Schreiber hatten etwas, was wir fast verloren haben – sie hatten Zeit. Sie konnten ungestört stundenlang an ihrem zierlichen Schreibtisch sitzen, sinnend, überlegend, dazwischen zum Fenster hinausschauend durch duftige Mulldraperien oder zurückgezogene Brokatvorhänge in einen Garten mit von Buchsbaum eingefaßten Beeten voll Rosen, Rittersporn und Akelei, oder in weite Parks mit Taxushecken, weißen Statuen und Geißblattlauben. Oder sie sahen hinaus auf einen stillen Platz, wo die Bürger friedlich standen und ein Schwätzchen hielten, ein ländlicher Planwagen oder eine herrschaftliche Kutsche langsam vorbeifuhr. Und die Schreiber wandelten vor ihrem Stehpult bedächtig auf und ab; ihr Blick glitt über die Bücherregale, die Kupferstiche an den Wänden oder über den Gipsabguß des bevorzugten Geisteshelden. Und diese Blicke befruchteten fast unbewußt die Gedankenfülle. Es war jene Zeit, wo jeder aus dem geistigen Kreis, wenn er auch klein war, seine eigenen Gedanken hatte, sie wichtig nahm und sie aussprach.

Und warum sollte er auch nicht? Warum sollte er seine kleine Welt, die eng begrenzt war, weil er sie meist nicht durch Reisen erweitern konnte, nicht durch seinen Gedankenflug, durch seinen Gedankenaustausch mit den Freunden in der Welt draußen beleben und bereichern? Mit seinem Geist konnte jeder die großen Ereignisse jener Zeit erfassen, in den neuen Geistesströmungen mitschwimmen, seine Meinung darüber haben und sie im Briefwechsel aussprechen. Die gelben Postkutschen trugen, wie in einem großen Netz, die mit schönen Siegelringen und Petschaften verschlossenen Briefe durch das ganze Land.

Viel Spreu flog dabei auf, aber die guten Körner fielen auf fruchtbaren Boden. Die großen Geister streuten sie aus, aber auch die kleinen und kleinsten konnten manch Äckerlein damit besäen, in manchem Hausgärtlein blühten sie auf. So im Hausgärtlein der Katharina Honsell, der Urgroßmutter Caton.

Ich wähle nur einige Briefe der späteren Jahre aus, die auf ihr Familienleben Bezug haben. Und ich meine, sie nickt mir vom Bilde drüben zu: »Ja, ja, sag es nur den Ururenkeln, wie glücklich ich war in Konstanz und auf der Reichenau! Es gibt wohl in deiner Zeit Leute, die meinen von einem glücklichen Leben, von einer glücklichen Ehe zu hören, sei langweilig. Erst Konflikte, ja Tragödien seien interessant. Laß es langweilig sein; es gibt am Ende doch noch Leute, denen Glück und Lebensfreude gefallen.«

Und ich nicke ihr auch zu und hoffe es mit ihr.

Hier ist ein Brief, der Bezug nimmt auf das zweite Dokument, das ich aus jener Zeit in Händen habe, und so will ich zuerst das kleine Aktenstück mitteilen, das im badischen Generallandesarchiv aufbewahrt liegt.

Mörsburg

Kanzley-Sache

Das Großherzogliche Hofgericht zu Mörsburg

Pars I 1813 ff.

Großherzoglich Hochpreisliches Hofgericht!

act. No. 215. Erklärung des Amtmann

Honsell, die Aushilfe bei dem Hochpreislichen

Hofgericht betr.

Da. Konstanz, am 4. Februar 1820.

Auf den hochverehrlichen Beschluß vom 31. abhin und Empfangen 3. d. Mts. lis 217, vermög welchen von mir die Erklärung binnen zehn Tagen abgesendet wird, ob und wie bald ich als aushelfendes Mitglied bei Einem Hochpreislichen Hofgericht aufzuziehen gedenke, säume ich nicht, meine schuldige Erklärung anmit gef. abzugeben, daß ich dieser unter andern Verhältnissen für mich sehr schmeichelhaften Aufforderung aus folgenden Gründen zu entsprechen nicht vermöge.

1tens bin ich seit einigen Jahren hier in Konstanz angesessen und habe auf der benachbarten Insel Reichenau ein kleines Eigentum, von welchem ich, der Nähe wegen, manchen Vorteil für mein Hauswesen beziehen kann, der mir in dem entlegenen Mörsburg ganz entgehen würde.

2tens diene ich bereits 40 Jahre, und in einem Alter von bald 64 Jahren wünsche ich die noch übrige Lebenszeit hier der Erziehung meiner Kinder widmen zu können, vorzüglich meines hier studierenden Sohnes, der noch mehrere Jahre das Gymnasium hier besuchen kann, wodurch mir ein leicht zu berechnender Vorteil zugeht, den ich bei einer Übersiedlung nach Mörsburg, wo es an derley Unterrichtsanstalten gebricht, ganz entbehren müßte.

3tens. In Hinsicht dieser Gründe habe ich daher früher schon, vor etwa sechs Wochen, S. Königl. Hoheit selbst unterthänig gebeten, mich bei hiesigem, mit Arbeiten ebenfalls sehr überladenen Kreis-Direktorium mit einem, meinem Alter und Verhältnissen angemessenen Karakter gnädigst anzustellen und zugleich damals auch dem Hochpreislichen Ministerium des Innern meine diesfälligen Wünsche und Bitten eröffnet.

Da ich bis nun zu der allerhöchsten Entschließung auf meine frühere Bitte noch entgegensehe und diese auch unter einem dem Höchstpreislichen Staatsministerium selbst ebenfalls angelegenst wiederhole, so wage ich zugleich die ergebenste und dringlichste Bitte, daß ein Hochpreisliches Hofgericht in gefälliger Erwägung oben geführter Gründe meinen Wünschen und Bestreben, hier in Konstanz angestellt zu werden, ferner nicht entgegenstehen und sohin auf meine Person zu dortiger Aushilfe keinen weiteren Antrag zu machen geruhen wolle.

Amtmann Honsell.

*

Gottlob, der Brief von Caton liest sich lebendiger und frischer als das langatmige, im steifen Amtsstil gehaltene Aktenstück:

Herzliebste Malvine!

Denke Dir nur, beinahe hätten wir Konstanz verlassen, um nach Meersburg überzusiedeln. Doch, es ist meinem viellieben Eheherrn gelungen, die Berufung dorthin abzuwenden, und so verbleiben wir in Konstanz in unserer schönen Wohnung. Soll ich Dir gestehen, daß ich kurze Zeit die Übersiedlung fast gewünscht habe? Meersburg ist soviel näher bei meinem geliebten Salem, wo, wie Du weißt, Bruder Johann-Baptist Kanzler des Markgrafen ist und mit seiner Frau ein großes Haus macht. Wenn auch mein gütiger Matthias mich in den früheren Jahren gar oft nach Salem fahren ließ, weil er seine lebenslustige Caton so gut kannte und ihr keinen Wunsch versagte, so waren all die Feste nur eine halbe Sache! Du weißt, wie ich oft geklagt habe. Von Meersburg aus hätte er mich begleitet, und wenn wir auch nicht mehr die Jüngsten sind, so hätten wir doch »eine gute Figur gemacht«.

Du wirst den Kopf schütteln und sagen: die eitle, alte Caton! – Aber ich bin eigentlich nur eitel für meinen lieben Eheherrn, der überall mit seiner gleichmäßigen Ruhe, seiner Klarheit und Sicherheit eine Zierde der Gesellschaft ist.

Du lachst, Malvine, und denkst, sie ist immer noch verliebt wie ein junges Mädchen. Laß es gut sein, ich bin glücklich dabei.

Also wie gesagt, ich freute mich auf Meersburg nur wegen der Nähe des Salemer Hofes. Ich stehe sehr gut mit den Geschwistern. Der Markgraf hat ein Faible für mich, das ich mir gern gefallen lasse.

Es kommen immer interessante Leute, und ich liebe die Etiquette und die höfischen Formen. Du kennst das ja alles auch vom Weimarer Hof. Nur daß dort noch der strahlende Glanz meines verehrten Dichters leuchtet. Lege S. Excellenz dem Herrn Geheimrat meine Huldigung zu Füßen und den innigsten Dank für den Gruß, den er mir durch Dich sandte. Ich bin so stolz, daß er die kleine Caton vom Bodensee mit dem alemannischen Dialekt, den sie ja immer noch spricht, nicht vergessen hat. Und das verdanke ich Dir, meine geliebte, treue Malvine!

*

Liebste Malvine!

Heute wirst Du einen Brief bekommen, der Dir ein wenig Gänsehaut verursachen wird, da Du ja eine furchtsame Landratte bist. Sei nicht beleidigt als Bewohnerin des Ufers der Ilm! Obwohl sie durch den Weimarer Park nahe an Goethes Gartenhaus vorbeifließt, ist sie halt doch nur ein unbedeutendes Bächle, ein kleines Wässerle meinem stolzen See gegenüber. Und furchtsam bist Du, das kannst Du nicht leugnen. Erinnerst Du Dich noch an jene Fahrt von Mannenbach auf die Reichenau mit dem alten Fährmann? Wie Du Dich vor den kleinen Wellen, die ein wenig am Gondele hochspritzten, fürchtetest, und als nun gar noch laute Schüsse fielen, die vom Schießplatz in Frauenfeld herübertönten, da zittertest Du ganz. Und wie der gute Fährmann Mitleid hatte mit dem fremden Fräulein, und wie er Dich in vermeintlichem Hochdeutsch trösten wollte und rief: »O habet Sie keine Angst, die Wellen machet nix und die Soldate sch..ßet dort hinaus.« Weißt Du noch, wie verdutzt Du warst und wie Du dann aber doch mit mir gelacht hast?

Jetzt brauchst Du, wenn Du wiederkommst, und Gott gebe, daß es bald sein kann, nicht mehr mit einer Fähre zu fahren, wir haben ein Dampfschiff! Ein Schiff mit zwei großen Rädern an den beiden Seiten, einer Dampfmaschine im Innern und einem hohen Rohr, daraus der Rauch in die Luft steigt.

Diese neue Erfindung erregt alle Gemüter im höchsten Maße. Ich schreibe Dir's, weil ich Dich bitten möchte, dem verehrten Geheimrat davon zu erzählen, denn er interessiert sich ja für alles Technische.

Über die ersten Versuche der Dampfschiffe auf dem See, vom amerikanischen Konsul Church, vom Herrn von Cotta wurde viel geschrieben und ich lege Dir die gedruckten Berichte bei. Ihr werdet ein wenig lachen über die Fahrt des »Max Joseph« nach Schaffhausen, über die stolze Hinfahrt und die tragisch-komische Rückkehr. Aber aller Anfang ist schwer. Jetzt fährt das Schiff sicher zweimal in der Woche den Untersee hinunter. Ich bin gestern damit gefahren; aber auch meine erste Fahrt verlief nicht so glatt, ja, das Ende war auch tragisch-komisch. Ich war in Konstanz und hatte dort ein Dutzend Weißbrödle zum Kaffee gekauft und hielt sie in einer großen Tüte. Das Dampfschiff hielt, ich mußte ein kleines Treppele hinuntersteigen, um in die Gondel zu kommen, die nah an das Schiff herangefahren war. Schon saß ich und hielt die Brödle im Schoß. Der Kapitän pfiff, das Rad drehte sich, und wuppdich! erfaßte die erste Radschaufel unser Gondele, warf es um, und Deine dicke Caton und die zwölf Brödle verschwanden in dem Wirbel.

Alles soll geschrieen haben, zuerst ohne etwas zu tun. Da sprang der alte Schreiner Grießer vom Land ins Wasser und packte meine Röcke, die sich gottlob aufgebläht hatten und mich samt meinem Speck hochgehoben hatten. Auch der Kilian, der die Gondel geführt, tauchte wieder auf, und die zwölf Brödle schwammen gelb und rund gequollen noch lange auf dem Wasser.

Es stand in der Zeitung, und die Volksstimme verlangte Landungsstege am Ufer, damit nichts mehr dergleichen vorkäme. So wird mein unfreiwilliges Bad vielleicht der Anlaß zu einer Verkehrsverbesserung. Es hätte aber auch anders ausgehen können. So saßen wir nachher auch ohne Weißbrödle dankbar beim Kaffee.

*

Herzensmalvine!

Ich danke Dir für Deine lieben Wünsche zu meinem Wiegenfeste, das ich mit meinem Eheherrn und den Kindern gesund und munter gefeiert habe. Nicht an der Zahl der Jahre, auch nicht an mir selber spüre ich mein Alter, nur an den Kindern merke ich, daß ich halt schon zu einer älteren Generation gehöre und – bald Schwiegermutter werden kann und es auch wohl bald werde.

Josephine hat einen Bewerber, einen jungen Juristen, einen Herrn von Bannwarth, gescheit, elegant und künstlerisch veranlagt, er malt sehr schön. So werden wir bald Verlobung feiern. Karl, der seine juristischen Studien an der Universität Heidelberg gut abgeschlossen hat, obwohl er daneben ein flotter Corpsstudent bei den Rhenanen war, geht jetzt nach Paris für längere Zeit. Dann sind wir Eltern allein. Aber wir haben ein paar gute Freunde, ich habe meinen großen Briefwechsel – Du weißt ja, wer vor allem dazu gehört, Du, mein geliebtes Herz! Und dann, wenn wir auf der Reichenau sind, fahren wir oft hinüber nach Mannenbach, um auf Schloß Arenenberg die Königin Hortense zu besuchen. Durch die Großherzogin Stephanie, die ich oft in Salem beim Markgrafen traf, hat sich die Beziehung angeknüpft. Stephanie ist eine Beauharnais, eine cousine der Hortense. Sie hat das Schlößle »Luisenberg« gekauft, das nicht weit von Arenenberg auf einer kleinen Anhöhe liegt.

Wir pflegen den Verkehr gerne, denn erstens spricht man dort immer französisch, was eine gute Übung für uns ist. Zweitens hat alles einen charme und ein cachet, drittens ist Hortense eine Frau von besonderem Reiz und eigener Anmut und viertens trifft man immer unterhaltende Leute. Auch Konstanzer, mit denen sich nun ein engerer Verkehr anbahnt. Wir haben erst spät in der Konstanzer Gesellschaft Fuß gefaßt, weil wir halt durch unseren langen Aufenthalt auf der Reichenau in der schönen Jahreszeit sehr abgelenkt sind.

*

Du fragst in Deinem letzten Brief, mit wem wir denn in Konstanz Umgang haben. Nun, da will ich Dir eine kleine Schilderung geben, damit Du siehst, daß ich zwar Bekannte habe, aber keine Freundin wie Dich, meine alte, liebe Malvine! Du brauchst also nicht eifersüchtig zu werden auf Deine alten Tage! Weißt Du, im späteren Leben schließt man sich nicht mehr so rasch an wie in der Jugend, ja, je älter man wird, desto kleiner wird der Kreis der Menschen, die einem etwas bedeuten. Auch ist die Zeit anders geworden, nüchterner, kühler. Wir beide haben unsere Jugend sozusagen im Zeitalter der Freundschaft erlebt, so will mir's jetzt scheinen, wenn ich an den Kreis der Tante la Roche denke, an Euren Kreis in Weimar, zu dem ich mich ja auch zählen darf.

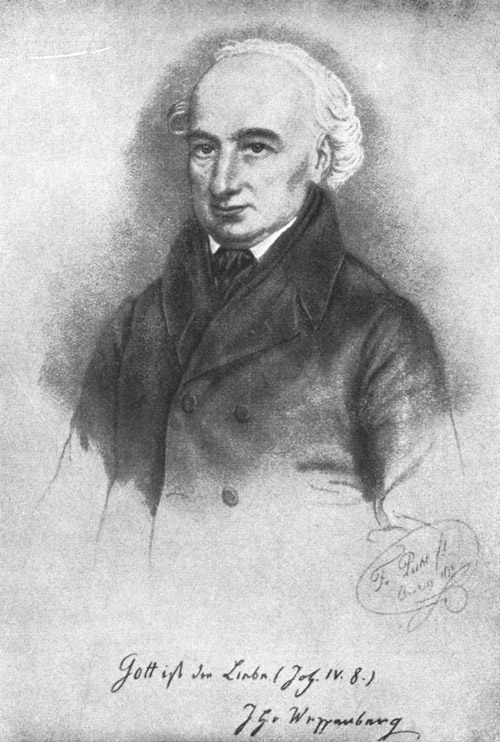

Generalvikar Ignaz von Wessenberg

Marie Ellenrieder

Ach, wie schön war unsere Jugend, Malvine! Doch ich verliere mich, ich wollte ja von dem Bekanntenkreis in Konstanz erzählen. Da ist zuerst der Kreis um den Generalvikar von Wessenberg. Da sieht man allerhand kleinere und größere Berühmtheiten. Da werden vor allem religiöse Probleme erörtert, daneben wird den schönen Künsten gehuldigt, denn Wessenberg dichtet ja selber. Ich stehe mit ihm auf literarischem Kriegsfuß, weil er über Goethes »Hermann und Dorothea« abfällig geurteilt hat – davon ein andermal. Daneben besteht der fromme Kreis, zu dem die Malerin Marie Ellenrieder und die Familien von Hofer, von Albertis, von Chrismar und von Kleiser gehören.

Und dann der Kreis der Lauen und Skeptiker, der Schöngeister um Hortense – dazu gehöre ich ein wenig. Aber alle Kreise sind verbunden, denn die haute volée ist in Konstanz nicht so groß, daß sie sich zu sehr teilen könnte. Und das Band ist die société littéraire. Hortense steht an der Spitze, Wessenberg ist der spiritus rector und eine Schweizer Patrizierin, ein Fräulein Hoffmann von Leuchtenstern, vertritt die Kritik und die Skepsis, so ein wenig als »Geist, der stets verneint«. Da fällt mir ein, was neulich eine böse Zunge von diesem Fräulein gesagt hat: es soll in seiner Jugend eine beauté du diable gewesen sein. Jetzt ist la beauté dahin – aber le diable ist geblieben. Du siehst, es wird auch hier medisiert! Aber es ist nicht wahr, das Fräulein ist nur scharf und ironisch, wie viele Leute von kleiner Statur. Ich kann die kleine Dame gut leiden, und Marie Ellenrieder ist ihre Freundin, da kann sie doch kein diable sein in dieser frommen Gesellschaft.

Die Liebste von der société littéraire ist mir Madame Macaire von der Genfer Kolonie, von der ich Dir neulich schrieb. Sie und Ihr Ehemann sind sehr feine Menschen. Sie bewohnen das alte Dominikanerkloster auf der kleinen Insel bei der Rheinbrücke. Ich schickte Dir einmal eine Zeichnung, erinnerst Du Dich? Es ist eine der malerischsten Partien der Stadt. In den schönen alten Räumen empfängt Madame Macaire. Ihre hübsche Tochter soll mit einem Grafen Zeppelin verlobt sein, noch heimlich, zur öffentlichen Verlobung will Madame Macaire ein Fest geben. Das wird sicher schön in dem eigenartigen Rahmen.

*

Meine geliebte Malvine!

Schweres ist über uns alle hereingebrochen mit dem Tode Goethes. Aber weißt Du, er ist ja nicht wirklich tot, er lebt ja weiter in seinen Werken! Das ist mein Trost. Im Anfang, als ich die Nachricht bekam, war ich untröstlich; aber da hat mir mein guter Matthias geholfen mit seiner Ruhe und Klarheit. »Schau, Caton,« hat er gesagt, »Goethe war halt ein alter Mann, genau wie jeder andere, und hatte ein Recht zum Sterben. Er war auch nur ein Mensch und vielleicht in der Nähe, im Alltag nicht immer der Olympier, wie sie ihn jetzt nennen. Ich möchte nicht immer mit großen Männern eng zusammen leben. Von der Ferne nehmen sie sich besser aus. Du hast Goethe nur in seiner Glorie gesehen, und die bleibt dir für immer in seinen Werken, ob er selber lebt oder gestorben ist. Also Kopf hoch, Caton, und steigere dich nicht« – so nennt er nämlich meinen Überschwang. Du kennst ihn ja auch.

Und ich habe mich getröstet und vertiefe mich in seine Werke. Heute, an einem wonnigen Maientag, habe ich in seinen Gedichten gelesen, und da ist es mir aufgegangen, daß er es vor allem ist, der mich gelehrt hat, die Natur zu sehen, zu begreifen und – was für mich das Höchste ist – in symbolische Beziehung zu mir selbst zu bringen. Die Natur, nicht gekünstelt und gestutzt und mit Puder bestreut, mit weißen Lämmern und geputzten Schäfern – nein, die Natur wie sie wirklich ist, groß und gewaltig und lieblich und idyllisch. An seiner Hand habe ich schauen gelernt; es ist keine Schande, das einzugestehen. Es ist ja die heilige Mission der Dichter, das deutlich und schön auszusprechen und vor uns hinzustellen, was wir undeutlich fühlen und nicht formen können. Ach, Malvine, jetzt in diesem Augenblick, in der herrlichen Sonne, umwogt vom Fliederduft der alten Laube, umjubelt von Vogelgezwitscher, über mir die blaue Glocke des Himmels, vor mir den blauen, glitzernden See – da möchte ich überfließen in der Wonne des Seins. –

Du lächelst und Matthias würde auch lächeln über seine alte Frau und sagen: »Caton, steigere dich nicht so, sonst fliegst du mir noch davon – trotz deinem Speck!«

Ich kann aber auch ganz real und kritisch sein, selbst gegen die größten Dichter. Ich will Dir's erzählen.

Matthias und ich haben eine Schweizer Reise gemacht, und diesmal war es Schiller, der uns dazu anregte. Wir hatten nämlich »Wilhelm Tell« mit verteilten Rollen gelesen und uns so recht in das Werk vertieft. Da waren wir nun am Vierwaldstätter See und in einem offenen Wägele fuhren wir die romantische Axenstraße entlang. Irgendwo ließ Matthias halten. Er wollte baden, denn es war heiß und staubig. Du kennst ihn ja. Er ist halt ein Reichenauer und schwimmt wie ein Fisch. Immer erstaunen sich die Leute darüber; denn Baden und Schwimmen ist sogar am See noch kein gewohnter Brauch. Kannst Du Dich noch erinnern an das Aufsehen, das Goethe und die Stollbergs mit jenem Bad hervorriefen?

Auch unser Schweizer Kutscher schaute ganz erschreckt drein, als sein Fahrgast sich ins Wasser stürzte. »Je, je, was macht er au? 's isch doch e b'schtandener Ma,« sagte er bedenklich.

Verstehst Du noch unser Alemannisch, Malvine?

Ich lachte und beruhigte ihn. Stolz wollte ich vor mich hin Schiller zitieren: Es lächelt der See, er ladet zum Bade … Aber da kam mir zum Bewußtsein, daß der Vierwaldstätter See nicht lächelt und eigentlich auch nicht zum Bade ladet mit seinem unergründlichen dunkeln Wasser, seinem steil ins Tiefe abfallenden Ufer und den ernsten Felswänden rings umher. Man muß schon gut schwimmen können in dem tiefen unheimlichen Wasser. Da hat Schiller ein falsches Bild gezeichnet. Ich sagte es nachher Matthias und er gab mir recht, daß eigentlich nur ein weiter, flacher Strand und eine helle, sonnenbeschienene Wasserfläche »zum Bade ladet« und daß nur dort »der See lächelt«.

»Siehst du,« sagte er ein wenig triumphierend, »auch große Geister können sich irren. Außerdem war ja Schiller niemals hier und in einem See hat er sicherlich nie gebadet, der Arme.« Und er dehnte sich so recht erfrischt und behaglich, wie es seine Art ist.

Aber mit dieser Kritik war's genug. Es ist ja eigentlich keine Kritik, nur ein kleines aperçu! Wie kann man auch einen Dichter auf Wirklichkeit festnageln. Das ist kleinlich. Gerade in seiner poetischen Unwirklichkeit gibt er eine höhere Wahrheit. Das erkannte ich mit ehrfürchtigem Staunen, als ich in der Schweizer Landschaft des Wilhelm Tell war. Wie hat Schiller, ohne hier gewesen zu sein, doch alles so lebendig gestaltet!

Dann kam aber wieder Goethe als Führer zu seinem Recht. Ich kann seinem Ausspruch nur zustimmen, wenn er über die Schweiz sagt: »Es ist wunderbar, wie alte Verfassungen, die bloß auf Sein und Erhalten gegründet sind, sich in Zeiten ausnehmen, wo alles zum Werden und Verändern drängt! Das gibt einem in der Schweiz ein solches Gefühl des Behagens, ja des Geborgenseins, daß es sich hier gut leben läßt. – Mir ist's wohl, daß ich ein Land kenne wie die Schweiz ist. Nun geh mir's, wie's wolle, hab ich doch da immer einen Zufluchtsort.«

Das alles hätte er aber auch vom Bodensee sagen können; wir sind ja alle Alemannen. Nur für Goethes Bergsteigerei haben wir keine Nachfolge aufgebracht, wir faulen Seebewohner, die alles Schöne vom Schiff aus gemütlich zu genießen gewohnt sind.

Der alte Wirt im Gasthaus zu Göschenen erzählte uns noch von dem jungen »dütschen« Dichtersmann, der eigentlich einer der ersten gewesen sei, der die Bergsteigerei in Mode gebracht hätte, und das sei fast eine so große Tat wie seine »Schreibereie« meinte er. Auch hier wehte mich Goethes Geist an. –

*

Liebes Herz!

Heute gibt es wieder einmal lauter Familienneuigkeiten. Zuerst hat sich nun auch Karl verlobt, und zwar mit der Tochter des Bürgermeisters von Mannheim. Du weißt ja, daß Karl nach seinem Pariser Aufenthalt am Hofgericht in Mannheim eine Anstellung bekam. Und nun wird er auch dorthin heiraten. Die Braut ist hier in den Sommerferien auf der Reichenau. Ich habe sie lieb gewonnen und ich glaube, ich werde ihr keine böse Schwiegermutter werden – wie ja auch mein Schwiegersohn Willibald von Bannwarth mit mir sehr zufrieden zu sein behauptet. Aber vielleicht sagt er nur so, denn er ist ein Kavalier.

Louise Blind heißt eigentlich Marie-Louise Avengle; denn die Familie stammt aus Frankreich, eine alte Emigrantenfamilie. Ihre Träger, die in Amt und Würden stehen, haben ihren Namen ins Deutsche übersetzt und so heißen sie jetzt Blind. Es sind Protestanten.

So kommt neues Blut, neue Geistesrichtung in unsere Familie, und das ist gut. Du weißt, wir sind nicht engherzig. Ich glaube, es gibt eine gute Mischung. Karl ist ein echter Alemanne, ruhig, treuherzig, mit ein wenig österreichischer Leichtigkeit von mir her. Louise, deren Mutter Elsässerin war, ist eine bewegliche, gescheite, ja poetische Natur, daneben einfach und zielbewußt.

Wir haben eine sehr fröhliche Verlobung ganz en famille gefeiert. Willibald von Bannwarth hat uns zwei Alte nach dem Mittagessen – vor der eigentlichen Feier, die erst am Abend stattfand im großen Saal – gemalt, weil er meinte, das Behagen, das trotz Festvorbereitung und freudiger Aufregung von uns ausstrahle, müsse festgehalten werden. Am Abend hielt er eine Rede, er wünsche nichts Besseres für das junge Paar, als daß sein Leben und sein Lebensabend so glücklich sein mögen wie er es heute bei uns, den Eltern, gesehen und festgehalten habe.

Und ich sage: wenn Karl und Louise so glücklich werden wie Matthias und ich, so sind sie gesegnet. Du siehst, ich bin in dankbarer, glücklicher Stimmung und schließe auch Dich ein in alter Liebe.

Deine Caton.

*

Liebste, schon in drei Briefen fragst Du immer nach unserem Verkehr mit der Königin Hortense auf dem Arenenberg. Da kommt halt das alte Hoffräulein bei Dir heraus, trotzdem Du Dich immer wieder Deiner Freiheit von Hofzwang und etiquette rühmst. Du warst ja so gern dame d'honneur, Liebste, und – ou revient toujours à ses premiers amours …

Nun sollst Du heute befriedigt werden; denn gestern war großes Gartenfest drüben auf Arenenberg und ich komme mit den frischesten Eindrücken zu Dir.

Zuerst will ich Dir Schloß und Park schildern, wo sich das Fest abspielte. Das Schloß liegt auf dem Vorsprung einer Anhöhe, die ziemlich steil vom Seeufer aufsteigt. Es hat drei Stockwerke und einen Anbau nach Süden, mit tiefen Glasfenstern und Türen ins Freie. Das ameublement ist aus Paris, lauter schöne empire meubles, besonders die Bibliothek ist wunderschön. Alles ist sehr geschmackvoll arrangiert.

Das Schloß, das ehemals ein hoher, trutziger Bau war, hat jetzt etwas Vornehm-Behagliches bekommen. Früher soll es von einer Ringmauer umgeben gewesen sein; davon ist nur noch ein kleines Rondell übrig, von dem man die herrlichste Aussicht auf den Untersee, meine liebe Reichenau und die Hegauberge hat. Die anderen Mauern sind alle gefallen und ein neu angelegter Park zieht sich aus den schönen Gartenanlagen auf dem Plateau den Berg hinunter. An einer Ecke, die nach Osten schaut, hat die Königin eine Laube in Form eines Zeltes bauen lassen. Dort wird bei schönem Wetter der Tee eingenommen. Die Aussicht geht weit hinaus über das schöne Dorf Ermatingen nach Konstanz und den Schneebergen jenseits des Obersees zu.

Hier empfing uns gestern die Königin. Es war ein reizvolles Bild; denn wir Gäste waren im besten Sommerstaat, lauter helle, duftige Toiletten, blumengeschmückte Hütchen, feine Mantillen und Spitzen shawls für den Abend; denn außer zur Theateraufführung ging man nie lange in die geschlossenen Räume. Ja, Theateraufführung, Du hast recht gelesen!

Hortense hat ein reizendes kleines Theater bauen lassen mit einem zierlichen Säuleneingang. Dort werden charaden, kleine Improvisationen, aber auch größere Stücke gespielt. Und so wurde gestern » Amphitryon« von Molière aufgeführt. Es war wirklich eine sehr gute, flotte, pointierte Wiedergabe. Ein Professor Seiz aus Konstanz hat alles geleitet. Wir haben uns köstlich amüsiert, aber – nun, ich gebe Dir die Unterhaltung wieder, die ich nach Schluß der Vorstellung hatte. Ich saß neben dem Generalvikar von Wessenberg und neben dem Fräulein von Hoffmann, von dem ich Dir neulich schrieb.

»Nun, wie hat Ihnen die Aufführung gefallen?« fragte mich das Fräulein.

»Sie war sehr gut, alle haben vorzüglich gespielt, die Kostüme waren glänzend; aber das sujet des Stückes ist mir unsympathisch.«

»Kennen Sie das deutsche Stück gleichen Namens von dem preußischen Dichter Heinrich von Kleist?« fragte mich Wessenberg.

»O ja, und das gefällt mir noch viel weniger.«

»Sie haben recht. Schon die schwerfällige, schwerblütige Behandlung des Stoffes, der doch nur satirisch aufgefaßt für unser Gefühl heute erträglich ist, macht das Stück unerfreulich.«

»Wenn auch Kleist spitzfindig und fast mystisch immer wieder die Unschuld der Alkmene beteuert, so ist der Besuch des Zeus sehr unsympathisch, und wenn dann noch zum Schluß der Ehemann begeistert ist, so finde ich das geschmacklos. Bei Molière ist wenigstens alles in Ironie und Satire getaucht und mit französischer Leichtigkeit behandelt.«

»Sie müssen sich nicht so ereifern, meine Liebe,« sagte das Fräulein, »diese ganze griechische Mythologie dient ja nur dazu, den Herrenstandpunkt des Mannes, verkörpert in Zeus, herauszustellen!«

»Ja, die armen Frauen, die immer bereit sein mußten.«

»Töricht genug, daß sie es waren!« rief nun ihrerseits ganz heftig das Fräulein.

Wessenberg hatte uns ganz belustigt zugehört, jetzt sagte er: »Ich stimme Ihnen vollständig zu. Und es ist bezeichnend, daß ein Louis XIV. und ein Napoleon gern solche Stücke sahen – es befriedigte ihr ›Zeusbewußtsein‹.«

Wie findest Du unsere Unterhaltung? Hatte Goethe wohl ein ähnliches Urteil, als er den »Amphitryon« von Kleist ablehnte, obwohl nicht zu leugnen ist, daß auch er ein starkes ›Zeusbewußtsein‹ hatte.

Nun aber genug Literarisches; Du sollst noch einiges Gesellschaftliche hören. Soll ich es wie der Haushofmeister machen, der mit dem Stab aufschlägt und die Namen der Gäste in den Saal ruft? Eh bien! Son Altesse die Großherzogin Stephanie née de Beauharnais vom Schloß Luisenberg, Madame la princesse Eugénie von Hohenzollern-Hechingen vom Schloß Eugensberg, das sie von ihrem Vater Eugène Beauharnais geerbt hat, Monsieur et Madame Johann Baptiste von Seyfried aus Salem, meine lieben Geschwister, Monsieur et Madame Parquin vom Schloß Wolfsberg, er ein alter napoleonischer Oberst, seine Frau die frühere Gesellschafterin der Hortense, Madame Récamier – Du weißt, wer sie ist – und Monsieur de Châteaubriand, den Du ja auch aus seinen Schriften kennst.

Dann die ganze haute volée von Konstanz. Und viel Jugend, tanzlustig, verliebt und reizend, vor allem drei Brautpaare. Unser Karl und Louise, die sich beide durch ihr glänzendes Französisch auszeichneten, dann der Professor Seiz mit einem Fräulein von Bayer, der Nichte des reichen Fräulein von Hoffmann, und dann die junge Macaire mit dem gräflichen Bräutigam Zeppelin. Brautpaare geben einem Fest immer so etwas gesichert Hoffnungsfrohes, findest Du nicht auch?

Und über all den Gästen regierte die Anmut und liebenswürdige Herzlichkeit der Gastgeberin mit unvergleichlichem charme. Das Wetter war köstlich, und als es Abend wurde, strahlten Schloß und Park von ungezählten Lichtern. Die Genüsse des Büfetts waren exquisit.

Da hast Du das Bild des Festes. Matthias und ich blieben bis zum Schluß, denn wir hatten ein sehr reizendes junges Mädchen zu chaperonnieren, die cousine von Bannwarths, die hier zu Gast ist. Prinz Louis Napoleon machte ihr stürmisch den Hof und da muß man schon ein wenig aufpassen – er ist ein arger charmeur. –

Ich mußte meinen Brief unterbrechen, denn denke Dir nur, eben ist der Prinz über den See geschwommen! Du erinnerst Dich sicher noch, daß Arenenberg und Mannenbach gerade unserem Haus gegenüber liegen. Nur vom Fährboot mit dem alten Fehr begleitet, um – unserem jungen Gast eine Morgenhuldigung darzubringen, wie er uns aus dem Wasser auf die Terrasse zurief. Als ich ihm Vorwürfe machen wollte über seinen Leichtsinn, rief er nur: » Que voulez-vous, madame, c'est le printemps.« Ich war entwaffnet.

Bist Du nun zufrieden mit dem Bericht?