|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Es gibt eine Reihe von Büchern, die Jugend und Schulzeit schildern in den dunkelsten Farben, voll Ablehnung, ja oft voll Haß gegen Schule und Lehrer. Ich habe diese Bücher immer aus der Hand gelegt mit der Empfindung, daß da Ausnahmefälle geschildert werden. Und wenn erwachsene Menschen auf ihre verflossene Schulzeit schlecht zu sprechen waren, so habe ich meist gefunden, daß das Menschen waren, die überhaupt die Veranlagung hatten, überall die Schattenseiten zuerst zu sehen. Ich habe sie immer bedauert, nicht wegen ihrer Schulzeit, sondern wegen ihrer bedauernswerten Veranlagung. Schattenseiten gibt es überall; ich aber will von den Lichtseiten der »Höheren Töchterschule« erzählen.

In der alten Post auf der Marktstätte war die Schule. Die Anlage des Baues zeigte noch deutlich den Zweck. Die breite Einfahrt mit dem eisernen Tor, die das Gebäude in zwei Teile trennte. Mit wenig Phantasie konnte man sich die alten Postkutschen vorstellen, wie sie in die Einfahrt rasselten, gelb angestrichen in der alten Farbe der Post, nach dem Befehl derer von Thurn und Taxis, die die Begründer des Postwesens waren. Man konnte sich vorstellen, wie die Reisenden ausstiegen, Leute aus aller Herren Länder. So ist hier Goethe ausgestiegen und hinüber in den »Adler« gewandelt. Auch die Königin Hortense mit ihren Söhnen, als sie am Bodensee seßhaft werden wollte.

Und wer noch mehr Phantasie hatte, konnte einen symbolischen Zusammenhang zwischen der alten Post und der Schule entdecken. Brachte der Postwagen nicht viele Menschen, kluge und dumme, mit vielem oder wenig Wissen in den Posthof, die nach der kurzen Station auf der Reise weiterfuhren in die Welt hinaus? Und saßen nicht später die Mädel, kluge und dumme, auf den Bänken des alten Posthauses und gingen klug und dumm hinaus in die Welt, nach der kleinen Station auf dem Lebensweg?

Meine Station, mein Aufenthalt im alten Posthaus war schön und fröhlich und ich denke mit Freuden daran zurück. An das Lernen und – an die Streiche!

Mein Großpapa, der ja auch Schulmann war, sagte immer sehr drastisch: »Lieber e Herd Flöh hüte, als Mädle unterrichte.« Und er hatte wohl recht, denn wir waren arg unartig, besonders in der Zeit, als wir mit »Sie« angeredet wurden, was ja eigentlich dem Zweck dieser Anrede widersprach.

Als Strafe bekam man einen »Eintrag ins Klassenbuch«, drei solcher Einträge hatten einen Brief an den Vater zur Folge. Mir ist der zweifelhafte Ruhm zuteil geworden, einen in den Annalen der Schule einzigartigen Eintrag veranlaßt zu haben. Es war gegen Ende einer Rechenstunde bei Herrn Hildebrand. Es war recht langweilig, endlose Aufgaben an der Tafel zu lösen. Drunten in der Turnhalle setzte plötzlich Musik ein, ein lebhafter Marsch. Da fing ich an, im Takt der Musik mit der Kopfhaut und den Ohren zu wackeln, eine Kunst, die ich in den Mußestunden am Badestrand auf der Reichenau vom Papa gelernt hatte. Kichern der ganzen Klasse, fragende Blicke des Lehrers.

»Honsell, seien Sie sofort still!«

»Ich habe nichts gesagt, Herr Hildebrand.«

Das Rechnen ging weiter, die Musik auch und – meine Wackelei. Darauf lauteres Gelächter.

»Wenn Sie nicht augenblicklich ruhig sind, bekommen Sie einen Eintrag!«

»Aber ich habe doch keinen Lärm gemacht.«

Großes Gelächter der ganzen Klasse. Herr Hildebrand eilte an den Pult zum Klassenbuch. Die Stunde war zu Ende. Wir stürzten auf das Buch. Da stand: Honsell stört den Unterricht (durch Bewegung der Kopfhaut).

Es war der dritte Eintrag und der Brief an Papa fällig. Auf dem Heimweg überlegte ich mir, wie ich vorbauen könne und beschloß, von mir aus die Sache zu erzählen. Und als ich von dem Eintrag mit der Klammer »durch Bewegung der Kopfhaut« berichtete, lachten die Eltern so herzlich, so daß ich sogar noch sagen konnte:

»Weißt du, Vaterle, du bist doch eigentlich schuld daran, du hast mir ja gezeigt, wie man mit den Ohren und der Kopfhaut wackeln kann.«

Es ist halt nicht immer leicht für die Eltern, nur gutes Vorbild zu sein.

*

Bei einem anderen Lehrer waren wir nie unartig, denn seine Stunden waren so fesselnd und interessant, so voll Lebendigkeit, daß keine Gedanken dafür aufkamen. Er war ein Original und er behandelte alles auf seine Weise. Auf einem Schulausflug, den er mit uns machte, geschah es, daß ein Mädel einen Abhang herunterstürzte und einen Augenblick bewußtlos blieb. Wir liefen alle erschrocken zu ihm. Professor Berni beugte sich über die Liegende und rief laut:

»Wie heißt das participe passé von mourir?«

Ganz schwach tönte es: » Mort!«

»Gesegnet sei der Sturz!« rief Berni. »Zweifach gerettet. Sie lebt und zum erstenmal antwortet sie richtig, sonst hat sie immer mouru gesagt.«

Und heiter half er ihr beim Aufstehen und alles ging ohne Aufregung ab.

*

Ein anderer Lehrer war Herr Hummel. Bei ihm hatten wir Naturkunde. Man hätte meinen sollen, daß er, seinem Namen entsprechend, besonders die Insekten mit uns durchnehmen würde; aber nein, er bevorzugte die Würmer. Und für diese Stunden war ich ihm viel später von Herzen dankbar. Wir nahmen den Bandwurm gründlich durch, sogar einen Hausaufsatz mußten wir über dieses bösartige Tier machen. Das interessierte besonders den Papa, da ja das Thema in sein medizinisches Gebiet schlug. Mit stiller Heiterkeit las er den Aufsatz durch. Besonders der dezente Satz, in dem von der Abtrennung der Glieder die Rede war und den der Lehrer uns in der Stunde vorgesagt hatte – »und gelangen dieselben ins Freie« –, erregte ein vergnügliches Schmunzeln. Ich bekam die Note »sehr gut«.

Diese durch die gute Note bewiesene Sachkenntnis befähigte mich viel später im eigenen Fall die richtige Diagnose zu stellen, nachdem berühmte Spezialisten Gallensteine diagnostiziert hatten und eine Karlsbader Kur vorgeschlagen wurde. Durch Herrn Hummels Naturkundestunden wußte ich besser Bescheid und war bald kuriert. Gerne hätte ich der Schule aus Dankbarkeit den Übeltäter in Spiritus geschenkt, mit Widmung und Namen. Doch die Mama hätte dies nicht » bon ton« gefunden.

*

In der Geschichte war ich besonders gut dank der Spaziergänge mit dem Großpapa, der uns ja nicht nur die reiche Geschichte von Konstanz lebendig machte, sondern immer eine Menge geschichtliche »Geschichtle« zum Besten gab. So konnte ich in der Stunde immer den Finger strecken und »Geschichte« war mir die liebste Stunde. Nur ein Lehrer verstand es nicht, recht zu fesseln. Er war noch jung, sehr ängstlich und im Ausdruck ungeschickt.

Bei der Prüfung war er besonders unbeholfen. Er bereitete uns genau auf alle Fragen vor. Die Prüfungsstunde kam. Wir hatten die französische Revolution durchzunehmen. Meine Nachbarin, die nicht sehr raschen Geistes war, wurde aufgerufen und bekam eine Frage, auf die sie nicht vorbereitet war, sie war für mich bestimmt.

»Welcher Herd war in Paris?« – Schweigen.

»Nun, welcher Herd war in Paris?« – Schweigen.

Da tönte die Stimme meines Vaters, der auch unter den Zuhörern war, milde fragend:

»Vielleicht von Rothenhäusler & Co., Herdfabrik in Konstanz?« Leise Heiterkeit unter den Zuhörern.

Da sprang ich schnell auf und sagte: »Der Herd der Unzufriedenheit.« Denn das war die vorgeschriebene Antwort.

Nachher war ich ganz vorwurfsvoll gegen den Papa, weil er uns ein bißle blamiert hatte. Er schmunzelte und sagte:

»So ist's recht, right or wrong, my – school; aber weißt du, ein bißle weniger verzwickt hätte der Lehrer die Frage auch stellen können.«

Da stimmte ich zu, und wir einigten uns, daß man an Lehrern und Schule auch Kritik üben dürfe, gerade wenn man sie so gern hätte wie ich.

*

Ja, ich hatte meine Schule gern und sie gab mir eine gute Basis des Wissens, wenn ich mich auch nicht überanstrengt habe. Besonders in den unteren Klassen habe ich oft gefehlt. Vor allem am Montagmorgen. Da war das Aufstehen so schwer nach dem Sonntag mit all den Freuden und Anstrengungen auf der Reichenau.

Mein Papa hatte dann meistens ein Einsehen, wenn man beim Wecken der alten Mina um sieben Uhr ins elterliche Schlafzimmer rief: »Ach, ich bin so müd und hab ein bißle Kopfweh!«

»Dann geh halt um neun Uhr in die Schule!«

Aber beim zweiten Wecken war es noch nicht besser, und dann war von elf bis zwölf Uhr Turnen, und da lohnte es sich wegen einer Stunde doch nicht mehr – und so durfte man ausschlafen.

Wenn man dann mit dem Entschuldigungszettel kam, brummte der Lehrer anzüglich: »Aha, 's Honselle hat halt wieder einmal die Montagskrankheit g'habt.«

Aber es ging mir doch gut in den Stunden – vielleicht gerade wegen dem Ausschlafen am Montag. So war meine Schulzeit eine fröhliche, schöne Zeit und die Schule »die eigentliche Vorschule des Lebens«, wie Goethe sagt.

*

Die ganze Schulzeit durchzieht aber wohl bei allen Schulkindern die Sehnsucht nach den Ferien. Sind Ferien an einem See nicht das Schönste, was sich ein Kind wünschen kann?

Am Ufer im Sand oder Kies Burgen und Hafenanlagen errichten, kleine Schiffe schwimmen lassen, im Wasser herumplantschen, später schwimmen, rudern, segeln! Wohl ist das Wandern im Gebirge schön; aber Kinder sind im allgemeinen nicht so sehr für wandern. Schöne Aussichtspunkte mit Fernblicken interessieren sie nicht besonders; die Nähe ist ja so erfüllt von Schönem, Interessantem, so reich an Anregung zum Spielen! Und Spiel ist Kindertätigkeit. Spiel, das eigentlich fröhliche Arbeit, Erfindung und Schaffen ist. Wandern und schauend genießen ist für erwachsene Menschen, und so sind eigentlich Wanderungen, Ausflüge mit immer neuen Zielen für die Kinder nicht so genußreich, ja ich glaube, sie werden dadurch nur anspruchsvoll, unruhig und nervös. Das Kind will nicht alles von außen geboten bekommen, es will selber sich betätigen und etwas schaffen.

Ferienzeit auf der Reichenau im Familienhaus, schönste Erinnerung!

Am 31. Juli um 12 Uhr schloß die Schule ihre Tore für sechs lange Wochen.

Nun kam meine erste Ferienhandlung. Neben der Schule war der Friseur. Da sprang ich in den Laden, warf den Ranzen beiseite, setzte mich wie selbstverständlich auf einen Stuhl und sagte stolz: »Wie jedes Jahr.« Und dann fielen die Locken eines Mädels und als ein Bub kam ich glücklich daheim an.

Der Papa hatte das vor Jahren erlaubt: »Die Lilly soll ordentlich den Kopf tunken und tauchen, da sind die kurzen Haare viel praktischer.«

Dieser Satz hatte sich bei mir fest eingegraben. Die Mama war jedesmal ein wenig entsetzt, aber der Papa fuhr mir lachend durch das kurze Haar.

Nur als ich mit vierzehn Jahren wieder so erschien, erhob die Mama energisch für die Zukunft Einspruch. »Du bist doch ein Mädele und du willst später auf Bälle gehen,« sagte sie.

Die Reichenau lag im herrlichsten Sommerwetter. Tief grün die Höhen, der See so blau wie der Himmel! Im alten Haus hatte die Mina schon alles hergerichtet. Ein besonderer Duft von altem Holz, Lavendel und ein wenig Feuchtigkeit lag in den alten Stuben. Ein Duft, der oft in alten Häusern, alten Schlössern liegt. Und wenn er mir irgendwo in der Welt entgegenkommt, werde ich zum Kind und stehe am ersten Ferientag im »Großmutterzimmer« auf der Reichenau.

Nichts weckt die Erinnerung so sehr wie Gerüche, das hat wohl jeder Mensch schon an sich selber erfahren. Auch im alten Garten roch es besonders für unsere Nasen. Wenn die Sonne heiß auf den buchsbaumeingefaßten Kieswegen lag, dann flimmerte es über den Rabatten und duftete nach Lavendel, Pfefferminz und Sommerrosen. Und wenn ein schwüler, feuchter Augusttag war, so roch es nach überreifen Mirabellen und Zwetschgen süß und schwer und nach gefallenem Nußbaumlaub, ein wenig bitter.

Und wenn es regnete und die Dachrinne ins Regenfaß tropfte, dann kamen die feuchten Duftwellen von Gras und Blumen in die Stuben und ein Geruch von Wasser und Erde.

Was haben wir nun getrieben die langen sechs Wochen?

Sie vergingen ja so schnell und sie waren eigentlich eine Kette von Festen. Das Wetter spielte keine Rolle, niemand ist ja so unabhängig vom Wetter wie ein Kind! War's schön, so war man draußen, war schlechtes Wetter, so war man im Haus, und man wußte manchmal nicht, was schöner war. Bei Sonnenschein, da verteilten sich die Bewohner, man war auf dem See, im See, im Garten, am Strand; aber wenn es regnete, da war man beisammen im alten Haus. Bei Tisch hieß es dann: Heute nachmittag ist im Saal Kostümfest, jeder darf sich kostümieren wie er will!

Wie stürmten wir da nach dem Essen an die Schränke, auf den Speicher, an die alten Koffer und – zu der Kappensammlung.

Es heißt in der Bibel: Man soll sein Herz nicht hängen an die Dinge, die die Motten und der Rost fressen!

Und doch hat mein Herz als Kind und noch viel später an der Kappensammlung gehängt, die wirklich beinahe von den Motten gefressen wurde; denn mehr wie fünfzig Jahre hing sie im Hausgang an der Wand. Sie war für uns Kinder das Schönste, was im alten Haus an der Wand hing. Was waren für uns die Bilder der Familienmitglieder gegen die Kopfbedeckungen, die sie leibhaftig getragen oder die in irgendeiner Beziehung zu ihnen gestanden hatten? Da hing in der Mitte die Reichenauer Trachtenhaube, ein Rad aus chenille mit einem goldgestickten kleinen Mittelstück, eine ländliche Abart der bekannten Konstanzer Goldhaube. Meine Ururgroßmutter Honsell hatte sie noch getragen 1740.

Dann kam das cervis-Käppchen des Urgroßvaters, der goldbordierte Schiffshut des Großvaters. Eine »Maulesel«-Mütze eines Onkels mit der Aufschrift »Maulesele juche!«. Dann die »Schwaben«- und »Rhenanen«-Mützen meines Vaters, durchstochen vom »Landesvater«, als er ein flotter Korpsstudent in Heidelberg und Freiburg war. Aus dem siebziger Krieg Mützen und Helm, zwei Käppi von Turkos und der Hochzeits-Reisehut des Papas! Am meisten interessierte uns aber die Freischärlermütze vom Bruder der alten Nanett, der gefangen wurde Anno 1848.

Waren das nicht herrliche Utensilien, um sich zu kostümieren? Konnte da die Kinderphantasie nicht in schauspielerischen Künsten schwelgen. Das war ein gemeinsam Honsellscher und Seizischer Familienzug, die Freude am Kostümieren, am Schauspielern, ja am » épater le bourgeois«, die unser Leben allzeit heiter gemacht hat.

Das waren die Regen-Samstagnachmittage; aber an den Abenden wurde die Kupferstichsammlung betrachtet und erklärt und da waren wir Kinder sehr stolz und hätten diese Stunden um kein Spiel drangegeben. Die Sammlung stammte vom Urgroßonkel von Seyfried, dem Johann Baptiste, dem Bruder Eugens, jener Eugen, der sich gleichfalls mit Sammlungen beschäftigt hatte und der den »versteinerten Frosch« in Öhningen fand und diesen dem Britischen Museum in London schenkte.

Da waren geschichtliche Stiche aus dem Dreißigjährigen Krieg, Karikaturen aus der Reformation, von Napoleon und schweizerisch-zeitgenössische nach denen von Rabelais aus Gargantua et Pantagruel. Schweizer Veduten vom »Goethe«-Meyer, Schabkunstblätter nach dem Holländer Roos, Kupferstiche von Riedinger, graziöse Modeblätter aus der Empirezeit, englische Stiche von Morlaud und Hoggarth und französische von Lancret und Claude Lorrain. Da wurde neben Geschichtskenntnissen unser Kunstsinn spielend geweckt.

Aber wie Kinder sind, und es sei offen gestanden, gefiel mir eigentlich am besten ein Stahlstich, vom Kunstverein in Mannheim gestiftet, »Columbus«. Er hängt sicher in vielen badischen Familienhäusern, ich habe wenigstens schon manchmal ein Wiedersehen gefeiert. Ein dramatisches Bild im Geschmack der dreißiger Jahre. Columbus bietet seine Brust den Meuterern, in demselben Augenblick sieht man Land!

Wie habe ich der Erzählung Papas aufgeregt zugehört, und als ich später wirklich einmal nach Amerika fuhr, stand das Bild meiner Kinderbewunderung oft vor mir. Vielleicht liebte ich auch das Bild so, weil Wasser, Schiff, Segel, Wind und Wellen darauf zu sehen waren. Denn das war ja die Umwelt, in der sich an Sonnentagen unser Ferienleben abspielte.

Nicht nur an Regentagen wurden kleine Feste mit Kostümierungen und Aufführungen veranstaltet, auch die Sonnentage brachten festliche Stunden. So war eigentlich jeder Sonntag ein Fest.

Am See, auf der Westseite des Hauses, lag und liegt heute noch ein Platz, durch eine Sandsteinmauer vor den Wellen geschützt, mit herrlichen alten Bäumen, das »Wäldle« genannt. Er war vom Ururgroßvater angelegt, damit die Bäume das Haus vor den Weststürmen bewahren sollten. Und das taten sie auch.

An heißen Sommertagen war es dort kühl und der Regen drang schwer durch das dichte Blätterdach. Einige der hundertjährigen Akazien waren ganz zu Efeubäumen geworden. Der schlingende Efeu hatte armdicke Stämme. Die Akazie selber war in der Umklammerung erstickt und abgestorben, der Efeu hatte starke Kronen gebildet. Wenn er blühte, kamen Millionen von Bienen und ihr Summen wurde zu einem gewaltigen Rauschen, das die stille Herbstluft erfüllte.

Unter diesen Bäumen, da saß die Familie an heißen Sommertagen bei den Mahlzeiten. Wie war das schön und wie konnte man in dem grünen, kühlen Saal die Sonntagsfeste feiern. Da versammelte sich die ganze Familie, die hier und in Konstanz im Sommer zusammenkam. Oft waren wir sechzehn Kinder, Vettern und Basen.

Sweet seventeen!

Konstanzer Blätzlebuben

Unvergeßlich sind mir die fröhlichen Mittagessen, und wenn ich jetzt eines beschreibe, so tauchen sicher bei vielen Lesern Erinnerungen gleicher Art auf; denn solche Familien-Sonntagsessen waren in jener Zeit üblich, in der man die Sonntage in behaglichem Genuß verbrachte.

Ich sehe die lange Tafel vor mir. An einer Schmalseite, mit dem Blick auf den Weg zum Haus, um die servierenden Mädchen beobachten zu können, saß die Mama vor einer riesigen Suppenschüssel, aus der sie dauernd die köstliche »Ribelesuppe«, eine klare Bouillon mit kleinen verriebenen Eierteigbröckele, schöpfte. Dann kam der rosige, gespickte Lummel mit Bohnen und frischen Kartoffeln. Und dann die wagenradgroßen Obstkuchen! Das Menü war uns Mädeln wohl bekannt, denn am Samstag hatten wir ja schon bei den Vorbereitungen der alten Marie helfen dürfen. Da saßen wir am steinernen Tisch und schälten das Obst für die Kuchen und putzten die Bohnen. Reichenauer Bohnen, zart, klein, ohne Fäden, die noch heute gepflanzt und meist an Konservenfabriken als haricots verts geliefert werden.

Die Reichenau war nicht nur ein Weinland, sondern auch ein Bohnenland. Heute ist diese Spezialität etwas in die Mannigfaltigkeit des ausgedehnten Gemüsebaues eingegangen.

Das Weinland Reichenau gab zu den Sonntagsessen den Wein aus unseren eigenen Reben. Traminer, Ruländer, Burgunder lagen wohlgepflegt, trinkbereit im großen Keller vom Alten Haus.

Es klingt ein wenig merkwürdig, wenn ich als eine der lebhaftesten Kindererinnerungen den Keller, den Wein und das Trinken erwähne. Aber lag nicht damals über der Reichenau eine weinfrohe Stimmung, wie der zarte Duft im Rebenblust? Anders wie am Rhein, wo diese Stimmung laut und ein wenig lärmend, sozusagen obligatorisch ist seit altersher. Nein, hier auf der Reichenau war sie still besinnlich, behaglich und weckte den alemannischen Humor zu fröhlicher Entfaltung.

Ich wußte als Kind nichts von Alkohol und seiner Schädlichkeit, ich hätte mit dem alten Bauer sagen können: »Wir wollet ja kein Alkohol, wir habet ja unsern gute Wein.«

Ich wußte nur, daß die Trauben gut schmeckten, daß es herrlich war, beim »Wimmeln« – bei der Weinlese – mit Rebschere und Kübele zu helfen und nach Herzenslust zu schnabulieren, daß der süße Wein, mit langen Schilfröhrle aus den Standen gesogen, köstlich schmeckte, daß er aber später nur noch ein Getränk für die großen Leute war, wenn er nicht mehr süß schmeckte und in den großen Fässern im kühlen Keller lag. Im großen Keller im alten Haus, mit den sechs Eichensäulen, die ihn in drei breite Gänge teilten. Auf beiden Seiten lagen die Fässer mit den ovalen Türen und reich geschnitzten Riegeln mit den Jahreszahlen darauf. Einige Fässer hatten auch Namen. So »der ovale Christian«, »die runde Frieda«.

In die leeren Fässer konnte man hineinschlupfen und an Regentagen spielten wir »Puppenzimmer« drin. Aber das ist nicht das Wichtigste in meiner Erinnerung.

An den Festsonntagsessen hatte ich abwechselnd mit meiner Schwester das Amt des »Kellermeisters«. »Lilly, noch eine Karaffe voll!« rief der Papa, und dann eilte ich in den Keller, während die Mama und die Tanten schon ein bißle bedenklich schauten. Stolz kam ich mit der vollen Karaffe dunkelleuchtenden Burgunders oder schillernden Weißherbstes zurück.

Die Obstkuchen waren aufgegessen. Der Käse, eine große, rote Edamerkugel, erschien, die jeden Sonntag durch das aufregende Spiel »eben und uneben« gänzlich aufgegessen wurde. Der Papa hatte die Austeilung übernommen. Bei einem Schnitt wurde die Fläche uneben, da mußte sie beim nächsten eben gemacht werden. So ging das fort, bis nur noch eine rote Randscheibe übrig war, zum heimlichen Bedauern der Mama, die das Spiel mit der Edamer Kugel etwas unnötig fand. –

»Lilly, noch eine Karaffe!«

»Aber Adolf!« tönte etwas vorwurfsvoll Mamas Stimme.

»Aber Max!« rief Tante Sofie.

»Aber Hermann!« sekundierte Tante Elisabeth.

Nur Tante Gini, die rührend gute Triester Tante, und Tante Frieda, die als geborene Honsell die altgewohnten weinfrohen Sitten aus frühester Zeit kannte, sagten nichts.

»Also nur noch einen Strutz!« rief mir der Papa nach, denn ich war schon fortgesprungen. Ein »Strutz« war die Menge Wein, die beim Öffnen des Hahnen auf einmal in die Flasche schießt. Ich ließ es natürlich einen großen Strutz werden. –

Nun begann das beliebte »Tischeln«, ein behagliches Sitzenbleiben mit Schwätzen und Erzählen. Noch ist der Kaffee nicht da, noch wird die Zigarre nicht angezündet. Man knabbert am kleinen Dessert und man trinkt noch gern ein Schlückle.

»Lilly, noch einen Strutz!«

»Aber Adolf!«

»Aber Max!«

»Aber Hermann!«

Wie ein Chor der Klageweiber tönte es vom Tisch.

»Also nur noch eine Bodedecke!« rief der Papa.

Auch die »Bodedecke« wurde ziemlich hoch; denn ich stand auf der Seite des Papas und der Onkels, nichts war mir lieber wie das »Tischeln« der Großen, denn wir durften ja dabei sein.

Im Vollgefühl meiner Wichtigkeit stieg ich aus dem Keller, nachdem ich noch zugeschaut, wie die dicke, alte »Krott«, die unter dem Faß wohnte, gekrochen kam und die letzten Tropfen vom Hahnen auffing. Auch die Krotten im Alten Haus liebten den Wein.

Ist die Welt eines Kindes eigentlich klein oder groß?

Man kann ja nur seine eigene Kindheit fragen, und da muß ich sagen: Die Welt eines Kindes ist groß, größer als manche Welt der Erwachsenen. Sie ist nicht eingeengt durch die Schranken der Wirklichkeit, die durch Überlegungen, Entschlüsse, ja auch Sorgen aufgestellt sind. Die Phantasie hat keine Schranken und die Phantasie ist ja die erste Führerin des Kindes in die Welt hinein. Äußerlich mag die Welt des Kindes klein und begrenzt sein – was tut das? Jedes Kind hat seine eigene große Welt.

Konstanz war in den letzten zwanzig Jahren des neunzehnten Jahrhunderts immer noch eine kleine Stadt. Aber ich brauchte wirklich nicht nur in meiner großen Phantasiewelt zu leben, die Wirklichkeit in Konstanz brachte mir die große Welt nahe; denn das kleine Konstanz stand in enger Berührung mit ihr und in unserem Haus habe ich manchen Hauch verspürt.

*

Was wußten wir Kinder in Konstanz von Amerika?

Wir kannten das eben besprochene Bild von Columbus. Wir hatten die Lederstrumpfgeschichten, den letzten Mohikaner verschlungen, wir hatten mit Begeisterung »Indianerles« gespielt, wobei meistens ein Streit entstand zwischen meiner Schwester, die immer für zartere weibliche Rollen beim Spiel war, und einer Kusine, wer die Squaw »Pfirsichschale« spielen dürfe. Ich war mehr für Hosenrollen und wählte einen Häuptling mit irgend einem schönen Namen wie »Adlerauge« oder »Tigerkralle«.

Dann hörten wir von den Auswanderern aus armen Dörfern oder von abenteuerlich veranlagten Söhnen oder solchen, die daheim irgend etwas angestellt hatten und die von der Familie in die »Neue Welt« geschickt wurden. Oder wir hörten, daß irgend eine Familie einen reichen Onkel in Amerika hatte und auf einen Dollarsegen wartete.

Auch in unserer Familie spielte die Geschichte eines Auswanderers eine Rolle. Ein Konstanzer namens Schalk, dem die Bierbrauerei »zur Sonne« gehört hatte, war nach Amerika ausgewandert. Er hatte zwei Töchter, und die Brüder von Seyfried, meine Großonkels, verehrten sie und hießen darum nur die »Schalksnarren«. Einer heiratete dann auch – sogar beide Schwestern hintereinander.

Diese Beziehung hatte natürlich die Geschichte des alten Schalk in meiner Erinnerung erhalten, eine Geschichte, die mir erst viel später als typisch amerikanisch für bestimmte Kreise erschien. Der alte Schalk war sehr vornehm geworden. Er kam zu Besuch und wohnte im Hotel Germania in Karlsruhe. Aber seine heimatlichen Gelüste waren in der alten badischen Luft wieder erwacht. Das feine Essen, die langen menus schmeckten ihm gar nicht und so mußte ihm seine Tochter seine alten Lieblingsspeisen Spätzle und Sauerkraut, Bohnen und Knöpfle, Blut- und Leberwürst' kochen und – ins Hotel schicken.

Jeden Mittag um zwölf Uhr hielt eine Droschke vor dem Hotel. Geheimnisvoll, leer! Nur auf dem Rücksitz stand ein Kasten. Der wurde von dem Privatdiener des Herrn Schalk vorsichtig herausgehoben und in das Appartement seines Herrn getragen. Dort schwelgte der dann in Hemdsärmeln, die Serviette vorgebunden, ungeniert in den heimatlichen Gerichten und aß sich satt, so daß er abends beim souper sich mit dem feinen menu abfinden konnte.

*

Aber Amerika wurde uns noch näher gerückt durch den Vetter meiner Mama, Onkel Otto, Seine Exzellenz den Erzbischof Doktor Otto Zardetti. Er war ein paar Jahre Erzbischof von Dakota und besuchte uns auf seiner Rückreise, ehe er seiner neuen Berufung als Erzbischof am Hof der Königin Elisabeth von Rumänien folgte.

Dakota, weit im Innern Amerikas, mit Gold- und Silber-Minen in den Black Hills, mit vielen Indianern, die in mehreren reservations lebten, wurde durch seine Erzählungen vor uns lebendig.

Es war immer ein Fest, wenn Onkel Otto zu Besuch kam. Er war das Bild eines vornehmen Geistlichen, eines Kirchenfürsten, und daß er vor der Wahl zum Kardinal in Rom starb, als Erzbischof von Santa Maria Maggiore, war sicher ein Verlust für die Kirche; denn er war ein Vertreter voll Geist, voll verfeinerter Kultur, voll Souveränität. Dabei ohne jede Salbung und ohne Hervorkehren von Würde. Ein Weltmann, elegant, gewandt, voll Humor und Toleranz, die vielleicht nur scheinbar war, aber im Verkehr angenehm wirkte. So verstand er sich vorzüglich mit dem Papa und dem Großpapa. Es kam wohl zu Debatten, aber sie wurden mit Geist, von einer hohen Warte aus, geführt.

Onkel Otto wohnte nicht bei uns, sondern im Münsterpfarrhof bei seinem Freunde, dem Geistlichen Rat Brugier, der dieselbe Geistesrichtung vertrat und dem ich die Betrachtungsweise des Katholizismus in seiner weltumspannenden Größe, seiner wertvollen Tradition verdanke. Der mir zeigte, daß, wenn man auf einer gefestigten Basis steht, man mit Leichtigkeit, Ironie, ja Spott ertragen kann. Der souveräne Mensch kann sich »zum Besten haben«, wie Goethe sagt. Bei meiner Kommunion kam es deutlich zum Vorschein.

Es war, nach der ernsten Feier im Münster, ein fröhliches Fest, und nach dem Essen wurden sogar Studentenlieder gesungen. Unter anderen das bekannte Lied »Was kommt dort von der Höh'?«. Da wurde natürlich zuerst das Festkind besungen, dann die Freundinnen und plötzlich sang mein Vater:

»Was kommt dort von der Höh'?

Das ist der Herr Brugier –«

Aber ehe wir weiter singen konnten, stand der Geistliche Rat auf, verneigte sich liebenswürdig, zog sein Brevier aus der Tasche und, sich nach der Flügeltür hin bewegend, sang er als Antwort:

»Er liest in dem Brevier,

er liest in dem Brevier« –

und – war verschwunden. Er wußte, daß es Zeit für ihn war, zu gehen; aber er war kein Spielverderber.

Zum Feste war auch der aus Amerika eben gekommene Erzbischof Zardetti geladen. Bei Tisch sprach er mit seinem schönen dunkeln Organ das Tischgebet, aber damit war der fromme Teil des Abends erledigt. Er plauderte liebenswürdig mit uns allen und dann erzählte er von Amerika. Zuerst deutete er auf sein Äußeres, das wirklich besonders elegant war. Schwarze und violette Seide waren seine Gewänder. Unter der Sutane funkelte ein großes Brillantkreuz, und an seiner feinen, schlanken Hand blitzte ein prachtvoller Diamant.

»So wünschten mich die amerikanischen Frauen, so mußte ich den receptions präsidieren,« sagte er. »Sie sind wie die Kinder, sie haben Sehnsucht nach Schönheit und Pracht, und ich war ihnen die Verkörperung europäischer Kultur.«

»Darin hatten sie ja recht,« fiel Brugier ein.

»Gewiß, aber der Boden Amerikas ist noch nicht reif dafür, besonders da oben in Dakota, wo noch wirklich ›neue Welt‹ ist. Im zwanzigsten Jahrhundert werden wir wohl Fortschritte machen – und Sie wissen ja, die Kirche rechnet nicht mit zehn, sie rechnet mit hundert Jahren. Die Schicht aus England, die puritanisch war, ist die führende. Die Leute sind nicht als Emigranten gekommen, sondern als Kolonisatoren. Der Puritanismus ist auch einstweilen gut für die Menschen im nüchternen Lebenskampf in dieser primitiven Umgebung, die traditionslos und kulturlos ist. Die Männer denken nur an Arbeit, Verdienen, Goldsuchen und Zusammenraffen. Wie gesagt, die Frauen sind es, die Sehnsucht nach Kultur haben, auch die puritanischen. Ja, diese vor allem, denn sie sind die gebildete Schicht.«

»Die Katholiken sind meist ganz einfache Einwanderer, die schon im Heimatland nur die primitivsten Begriffe unseres Glaubens hatten. Wie können sie die katholische Kultur weitertragen? Die Geistlichen sind meistens Iren und Franzosen und haben selbst nur geringe Bildung.«

»Da hast du dich wohl nicht sehr wohl gefühlt?« fragte der Großpapa.

»Nein, Onkel, aber ich habe meine Pflicht getan.«

»Und die Indianer, Onkel Otto?« fragten die beiden Mädchen, die dabei sein durften und zuhörten.

»Ach natürlich, ihr wollt von den Indianern etwas wissen. Glaubt ihr übrigens, ich hätte nicht auch als Bub Cooper gelesen? Aber die Wirklichkeit sieht doch jetzt anders aus wie damals. Die Indianer leben in reservations und sie haben mich sehr freundlich empfangen. Ihr seht, Sie haben mich nicht ›skalpiert‹,« und er hob sein kleines, violettseidenes Käppchen ein wenig vom Kopf.

»Wie stellen sich denn die Indianer zum Christentum?« fragte der Geistliche Rat.

»Das ist ein großes, schwerwiegendes Problem,« sagte etwas ablehnend der Erzbischof, »ich bin auch kein Missionar.«

»Du freust dich wohl sehr, nach Rumänien zu kommen?« lenkte der Hausherr ab, der gemerkt hatte, daß der Erzbischof tiefergehende religiöse Debatten über Amerika vermeiden wollte.

»Gewiß, ich bin ganz im Bilde, wie es dort werden wird. Ich war bei meinem letzten Hiersein schon bei der Königin, um mich vorzustellen. Ich war auf ihrem Schloß Pelesch bei Sinaia. Das ist ein herrlicher Besitz, hoch in den Bergen der Karpathen. Dort verlebt die Königin ihre schönsten Zeiten an der Seite des König Karls, wie sie mir erzählte. Und ich glaube, auch der König ist glücklich an ihrer Seite; denn sie ist eine prachtvolle Persönlichkeit, von feinem, deutschem Wesen, voll Herzenswärme und poetischem Schwung. Ihr wißt ja, daß sie sich unter dem Namen Carmen Sylva schriftstellerisch betätigt. Ich muß gestehen, daß ich selber noch nichts gelesen habe,« fügte er lächelnd hinzu, »aber das wird jetzt auf Schloß Pelesch nachgeholt. Ich werde die Novellen dann euch beiden Nichten schicken, denn sie sind sicher für so wißbegierige junge Mädchen, die jetzt eigentlich ins Bett gehören,« schloß er.

Das war natürlich das Zeichen für die Schwestern, »gute Nacht!« zu sagen, und mit einem Kreuzeszeichen auf der Stirn von der schmalen Hand des Erzbischofs zogen sie sich zurück, erfüllt von allem, was sie gehört hatten.

*

Und was wußten wir Kinder in Konstanz von Afrika?

Wir hatten Hauffs Märchen gelesen, und der Räuber Orbatsan mit dem roten Mantel zog mit der Karawane durch die Wüste; wir hatten vielleicht schon die Romane von Georg Ebers, die damals große Mode waren, gelesen: die ägyptische Königstochter und die Schwestern.

Aber es war doch etwas anderes, wenn wirkliche Menschen vor uns traten, die dort gewesen waren. Es war in der Zeit nach den ersten deutschen Kolonialerwerbungen in Afrika. Noch dauerten dort die Kämpfe mit den Eingeborenen fort. Es war das Jahr 1890. Die Kolonialfrage beschäftigte alle Gemüter. Jeder weitblickende Deutsche mußte die Notwendigkeit einsehen, Kolonien zu besitzen und die Männer, die sich tätig dafür einsetzten, genossen überall großes Interesse. Als nun drei bekannte »Afrikaner« zur Erholung im Sanatorium Binswanger in Kreuzlingen waren, freute sich die Konstanzer Gesellschaft, sie auch bei sich zu sehen. Wißmann, Bumiller und Ehlers verkehrten während ihres Aufenthalts im Hause Honsell. Ehlers war ein großer Schlittschuhläufer, und meine Schwester, die schon erwachsen war, wurde oft seine Partnerin auf der Eisbahn »Döbele«.

Ganz erfüllt von ihren Begegnungen mit Ehlers erzählte sie daheim, was er ihr von den Tieren in Afrika berichtet hatte und daß er sich Elefanten zähmen wolle. Wißmann und Bumiller sprachen von der Niederwerfung einzelner Stämme, von den Verhandlungen mit den Häuptlingen, von den wirtschaftlichen und politischen Fragen, von der wichtigen Deutsch-Ostafrikanischen Gesellschaft, von der Beschaffung des Geldes für die Expeditionen, von den politischen Parteien, die dafür oder dagegen waren. Eine neue Welt mit unerhörten Ausblicken öffnete sich mir, und trotz meiner Jugend verstand ich doch die Wichtigkeit all dieser Debatten und Gespräche.

Ich höre noch, wie Wißmann sagte: »Da sind uns die Engländer weit voraus. Der Schriftsteller Thackerey sagt in einer Novelle ganz richtig: ›Jeder junge Engländer soll und muß sich einmal den Wind anderer Länder um die Nase blasen lassen.‹ Und das tun sie. Darin liegt der Grund, warum der junge Engländer meist großzügiger, weitblickender und lebenskluger ist als der junge Deutsche. Was weiß der im allgemeinen von der weiten Welt? Vom Kadettenhaus ins Regiment, vom Abitur auf die Universität zum Spezialstudium. Ist's nicht so?«

»Sie haben recht. Wir brauchen Kolonien, denn wenn der junge Mensch dann draußen ist, so schafft und wirkt er für seine Heimat und verliert sich nicht, sondern steht als tapferer Vertreter im neuen eigenen Land.«

Was hatten diese Männer für Maße für die Weite der Welt! – Da passierte eine kleine bezeichnende Geschichte. Wißmann erzählte von allerhand interessanten Gegenständen, die die Kunst der Eingeborenen zeigen, vor allem von einem wunderschönen Elfenbeinstock mit Schnitzereien von origineller Art.

»Leider habe ich ihn draußen gelassen,« sagte er.

»Draußen?« rief ich, »da kann ich ihn ja holen.« Ich meinte draußen auf dem Hausgang.

Er meinte »draußen« in Afrika!

*

Noch eine kleine afrikanische Geschichte, die von dem berühmten Arzt Professor Kußmaul stammt. Der hatte seinen ersten Assistenten nicht vergessen. Herzliche Freundschaft verband ihn mit dem Papa und jedes Jahr besuchte er uns. Einmal kam er gerade aus Kairo, wo er zu einer Konsultation bei der Lieblingsfrau des Khediven gerufen worden war.

Er erzählte von der Pracht des Palastes, von der Liebenswürdigkeit und Gastfreundschaft des Khediven. Aber seine Patientin durfte er zuerst nicht sehen. Aus einem kleinen Fensterchen in einem vergitterten Gang streckte sie eine zarte weiße Hand heraus, da sollte er den Puls fühlen und die Diagnose stellen.

Als der Erzähler soweit war, konnte ich mich nicht mehr zurückhalten und rief: »Onkel Kußmaul, das ist ja wie im Märchen von Hauff.«

»Honsell, du hast gebildete Kinder, das muß ich sagen,« lachte Kußmaul, »ja, wie der Arzt – wie hieß er doch? Er hatte einen arg verzwickten Namen.«

»Chakamankabudibaba,« rief meine Schwester, die sehr gründlich im Lesen war.

»Herrgott, daneben ist Kußmaul ja ein schöner Name!«

Alle lachten.

»Aber wie ging's weiter?« fragte der Papa.

»Nun, ich erklärte – und wohl im Gegensatz zu eurem Märchenarzt –, daß ich nur mit der Hand nichts anfangen könne und die Prinzessin im ganzen sehen müsse. Zuerst wollte der gute Khedive nichts davon wissen, aber endlich gab er nach und ich durfte in den Harem.«

»O wie war's da? Wie sieht's da aus?«

»Ich sah nur einen Raum mit wunderschönen Teppichen, überall viel Gold und Stickereien und Divane mit Kissen. Auf einem kauerte eine mächtige Gestalt, eine unförmig dicke Frau. Und dazu die Weiße, zarte Hand! Es war eine arge Enttäuschung! Die Diagnose war sehr einfach: faul und überfressen. Die Behandlung noch einfacher: Diät. Ich habe gestern in Zürich ein Dankschreiben vom Khediven bekommen, die Gesundheit der Lieblingsfrau sei wieder hergestellt. Vielleicht wird sie noch einmal so zart wie ihre Hand. Die ist ein medizinischer Beweis, daß ein Glied, das nie gebraucht wird, zurückbleibt. Unsere Hände passen zu unseren Körpern, weil wir sie gebrauchen.«

»Ja, zum Wohle der Menschen, lieber Freund,« sagte der Papa und trank seinem verehrten Gaste zu.

*

Und was wußten wir von Asien? Kinderverse und Kinderlieder!

Der Elefant von Borneo,

der zeiget sich von vorneo;

der Elefant von Indien,

der zeiget sich von hintien;

der Elefant von Celebes,

hat hinten etwas Gelebes!

oder:

In China ist es bös,

wenn da so ei'm Chines',

der stiehlet und stibitzt,

der Bauch wird aufgeschlitzt

Ui!

Das wurde im Chor mit Handbewegungen, zuerst ganz laut und dann ganz leise gesungen, um zum Schluß mit Getöse gebrüllt zu werden, ein beliebtes Spiel bei Kindergesellschaften.

Dann lasen wir die Jugendausgabe von »Tausend und einer Nacht«, alle Märchen von Harim Al Raschid und die wirkliche Geschichte von der Reliquie des heiligen Blutes auf der Reichenau, die von eben diesem Kalifen an Karl den Großen geschickt wurde und dann als Geschenk auf die Reichenau kam.

Aber in meiner Kinderzeit kam niemand aus Asien zu uns gereist und so blieb dieser Erdteil nur unwirklich und traumhaft. Vielleicht gerade deshalb machte ich mein erstes Gedicht auf Asien oder wollte es wenigstens, denn mein Papa riß mich aus meinem poetischen Wunschtraum in die Wirklichkeit. Ich wollte gerade unserer alten Mina den Anfang deklamieren und begann:

»O Asien, Asien, schönes Land« –

da tönte aus dem Nebenzimmer die Stimme Papas:

»Bis jetzt mir gänzlich unbekannt.«

Mein Phantasiebild verschwand, das Gedicht blieb unvollendet und – Asien einstweilen »gänzlich unbekannt«.

*

Weitere Beziehungen zu den Dingen der großen Welt waren wohl die zur modernen Technik, und da kann ich stolz sagen, daß ich das erste Automobil am Bodensee erlebte und das erste Luftschiff gesehen habe.

Das erste Luftschiff des Grafen Zeppelin! Das ist keine Privatangelegenheit, das gehört der Geschichte an, das ist ein Stück »große Welt«, das nicht in den Rahmen einer Frauenchronik paßt. Obwohl – Graf Ferdinand Zeppelin einst ein Tänzer, Verehrer und später Freund meiner Mama war! So schauten wir doch immer das Luftschiff mit besonderer Bewunderung an, weil etwas Persönliches mitspielte. Und das macht in der Stellungnahme zu den Dingen ungeheuer viel aus. Das ist der tiefere Wert vieler Beziehungen zu bedeutenden Menschen, daß die persönliche Note das Interesse an ihren Taten erhöht und man selber fast einen Anteil daran zu haben glaubt.

Aber die Ankunft des ersten Automobils am See, das Benz in Mannheim konstruiert hatte, das gehört in die Familienchronik.

Der Bruder des Erzbischofs Eugen Zardetti war ein bekannter Marinemaler und in vielen Galerien hängen seine Seestücke. Dem Wasser, Meer und See gehörte seine Liebe, und wie wenige Maler war er in das Wesen, in die wechselvolle Eigenart dieses Elementes gedrungen. Er hatte sich eine schöne Besitzung, Villa Mirador bei Bregenz, erworben, nicht weit von Rorschach, dem Stammort der Familie.

War es das gründliche Studium des Wassers, das liebevolle Versenken in die Bewegung dieses beweglichen, flutenden Elementes? – er liebte für sich selber auch rasche Bewegung. Und so war er ein begeisterter Verehrer der technischen Errungenschaften auf dem Gebiet der Fortbewegung. Die erste Dampfjacht auf dem Bodensee gehörte ihm und sie glitt elegant und rasch neben den behäbigen Raddampfern jener Zeit dahin. Sie hieß » Passe temps«. Viele schöne Stunden haben wir mit den Eltern darauf verbracht. Kaiser Franz Joseph hat sie bei einem Besuch in Bregenz besichtigt und eine Fahrt auf dem See gemacht.

Und das erste Automobil am Bodensee bestellte Onkel Zardetti bei Benz in Mannheim. Im März 1893 kam es in Konstanz an! Onkel Eugen war gekommen, es abzuholen. Das ganze Bahnpersonal und viele Leute umstanden den offenen Güterwagen, darauf das merkwürdige Gefährt thronte. Rasch wurde es abgeladen und der Begleiter, der von Mannheim mitgekommen war, setzte sich ans Steuer und unter Prusten und Knattern fuhr der Wagen los, unbeanstandet an der Grenze, denn für ein solches Fahrzeug stand noch keine Vorschrift im Zolltarif.

In der Villa Mirador wartete die Gattin schon ängstlich – endlich nach sechs langen Stunden ratterte der Wagen in kühnem Bogen durch das Parktor. Etwas gerädert, aber sehr glücklich stieg Onkel Eugen aus. Er wandte sich zu dem Fahrer, der auf dem ganzen Weg sehr schweigsam und sehr aufgeregt gewesen war. Auch hatte er natürlich bei den verschiedenen Stockungen dauernd mit dem Motor zu tun gehabt. »Es ist ein tüchtiger Monteur, den mir Benz geschickt hat,« dachte Onkel Eugen immer wieder, wenn die Schäden der Maschine behoben waren.

Jetzt wollte er ihm danken vor seiner Frau. Aber als er sich umdrehte, war der Monteur ganz verwandelt. Mit einer eleganten Bewegung ging er auf Tante Bertha zu, verneigte sich sehr formgewandt und sagte:

»Mein Name ist Benz. Ich wollte es mir nicht nehmen lassen, meinen Wagen selbst meinem ersten Käufer am Bodensee zu bringen.«

Onkel Eugen stand verblüfft. »Herrgott, lieber Herr Benz, warum haben Sie das nicht schon in Konstanz gesagt?«

»Lieber Herr Zardetti,« lachte der, »ich wollte zuerst wissen, ob der Wagen auch wirklich die Fahrt besteht. Hätte er das nicht getan, wäre ich incognito geblieben und hätte das Ding unerkannt wieder mitgenommen.«

Liebenswürdig sagte Tante Bertha: »Nun sind Sie aber glücklich hier, das wollen wir feiern. Darf ich die Herren zu Tisch bitten?« –

Und nun fuhr das merkwürdige Fahrzeug durch die Bodenseegegend, bestaunt und bewundert von den Bewohnern; aber auch verlacht, wenn es stecken blieb, was noch manchmal geschah. Dann machten auch die Ochsen und Pferde seine Bekanntschaft beim Heimschleppen. Aber wenn es fuhr, so fuhr es eben doch viel rascher als alle anderen Gefährte, und so war Onkel Eugen stolz und zufrieden. Später schenkte er es dem Museum in Wien, wo es heute noch steht. Und nur noch einmal, bei der Ausstellung in Mannheim 1935, fuhr es langsam, wie wir heute sagen, durch die Ausstellung.

*

Nur noch einen kurzen Ausflug in die weiteste Welt, in die Welt von Sonne, Wind und Wolken, von Mond und Sternen, die Welt, die die Meteorologie ergründen will. Die wurde uns nahe gebracht – wenn man so kühn den winzigen Schritt bezeichnen will, den wir in der Wetterkunde machten – durch den Bruder meines Vaters, den Onkel Max, den späteren badischen Finanzminister. Er war lange Jahre Direktor der Wasser- und Straßenbaudirektion, hatte ein großes Werk über den Rhein geschrieben und war außerdem noch Direktor der meteorologischen Station in Karlsruhe. Da er durch seinen Beruf, der ihn auf viele internationale Kongresse führte, weit gereist war, hatte er große eigene Erfahrungen gesammelt über die verschiedenen Wetterlagen und Konstellationen. Und die Beobachtungen, die er als Bub auf der Reichenau in der Wetterbetrachtung bei den Fischern gesammelt hatte und die er selber beim Segeln gemacht hatte, waren keine schlechte Grundlage. Wenn er bei uns zu Gast war, da kamen auch manchmal die Brüder Zeppelin, Ferdinand und Eberhard. Der letztere beschäftigte sich eingehend mit der Meteorologie des Bodenseegebietes, und Graf Ferdinand gebrauchte diese Kenntnisse für die Luftschiffahrt und erkannte die große Wichtigkeit der Wetterkunde für die Zukunft. Manche Gespräche, die in unserem Haus in Konstanz oder am Strand auf der Reichenau geführt wurden, haben wohl geholfen zur Ausgestaltung dieses wichtigen Wissensgebietes für die Beherrschung der Luft.

Da hörte ich zum erstenmal die Namen Kumulus-, Stratus-, Zirruswolken und ihre Bedeutung. Ich lernte den Einfluß des Föhns und des Nordwindes kennen, die beide hier in dem Alpenvorland dauernd um die Herrschaft kämpfen, denen gottlob aber der Ostwind, der Schönwetterwind, manchmal Einhalt gebietet und der Seegegend das köstlichste Wetter beschert.

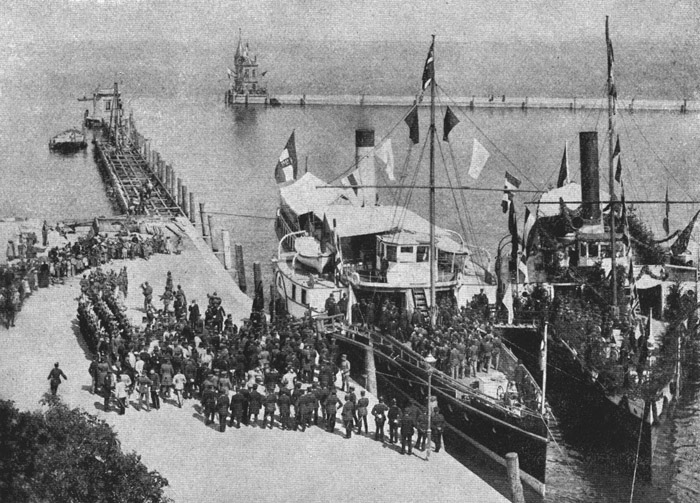

Das Bodenseefest in Konstanz

Konstanz um 1900

Auch zur Beobachtung des Mondes und der Sterne regte der Onkel Max uns an. Aus dem Tubus im Saal betrachteten wir die Mondkrater, den Saturn mit seinem Ring. Mit Littrows »Wunder des Himmels«, ein Buch, das wir in der Bibliothek im Alten Haus fanden, ruderten wir auf den See. So lange es hell war, wurde in dem Buch und seinen Tafeln studiert; aber wenn dann die Nacht da war und der weite Himmel in seinen wirklichen Wundern strahlte, da waren die meisten Namen vergessen und in ehrfürchtigem, kindlich-ängstlichem Staunen schauten wir hinauf in die größte, unendlichste Welt.

Wie ganz anders steht man der Natur auf der Erde gegenüber, wenn man auch nur ein wenig die Naturgewalten, die darüber herrschen, kennt; wie abwechslungsvoll, wie reich wird jeder Tag, wenn man die Wetterbeobachtung mit einbezieht. Aber wie beschämt ist man manchmal – denn die Schnecken wissen's immer früher, ob Regen kommt! Auch die Tiere kennen die weite, große Welt.

Wie demütig und klein fühlt man sich im Anblick des nächtlichen Himmels, und doch sind es Mond und Sterne, die wie nichts anderes die Entfernung überbrücken und das Heimweh bannen.

Ist nicht der Mond der Freund aller getrennten Liebenden? Könnten nicht die Gedichte an den Mond, der die Entfernten tröstet, einen ganzen Band füllen? Und sind die Sterne nicht Führer und Künder des Weges auf dem weiten Meer?

Und wenn wir sie heute nicht mehr brauchen – lassen wir sie gelten als die kostbarsten Symbole, die jede Nacht uns schenkt!

So kam in meine – ja, ich sage in unsere kleine Welt in Konstanz von überall her das Wissen von der großen Welt. Es weitete den Blick der Kleinstadtbewohner und befruchtete ihren Geist. Und sie hatten Zeit, dieses Wissen sich zu eigen zu machen, es zu verarbeiten und Stellung dazu zu nehmen. Es soll niemand sagen, auch heute nicht, daß die Menschen einer kleinen Stadt eng und zurückgeblieben sind. Wer es tut, kennt die kleine Stadt und ihre Bewohner schlecht.

Aber was ist die große Welt gegen jene Welt, in der sich ein junger, erwachsener Mensch als Mittelpunkt fühlt? Andersen läßt schon in den dreißiger Jahren den Mond erzählen: Ich habe den Kadetten Offizier werden und zum erstenmal sich in seine prächtige Uniform kleiden sehen; ich habe das junge Mädchen sich zum ersten Ball schmücken sehen. Sie standen vor dem Spiegel und schauten strahlend ihr Bild an und hielten sich für den Mittelpunkt der Welt. Glückliche Jugend!