|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

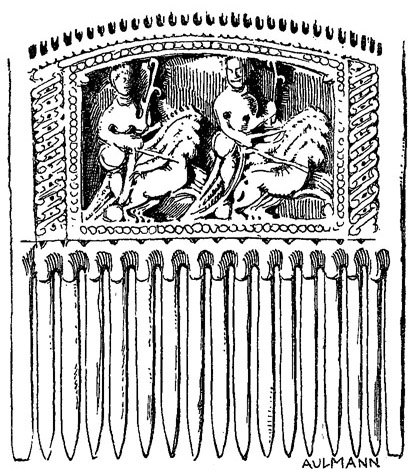

K. Aulmann, Kamm der heiligen Hildegard. Karolingische Elfenbeinschnitzerei.

Unter den Chroniken des Mittelalters nimmt die Limburger Chronik des Tilemann Elhen von Wolfhagen eine ehrenvolle Stellung ein. Alle Heimsuchungen des Zeitalters ziehen darin an uns vorüber: Wasserfluten und Feuersbrünste, Teuerung und Erdbeben, Mißgeburten und Heuschreckenplage, Pest, Geißelfahrt, Judenmord, Veitstanz, Fehde und Aufstand – lauter Ereignisse, die der Verfasser mitangesehen oder mitangehört, wie er das ganze Buch dem Leben entnommen und ihm damit seine Anziehungskraft für alle Zeiten gesichert hat. Wenn er uns erzählt »und der großen pestelencien han ich vier gesehen unde irlebet«, so wird uns dieser Mann, der mit dabei war, fast ebenso unheimlich, wie die schwarze Domglocke, die wir nach soundso viel Jahrhunderten mit dem Finger berühren können, als hätte sie gestern den Geißlern geläutet. Aber wir finden auch helle Seiten beim Durchblättern des Buches. Wir hören von der Buntheit der Kleidermoden und Waffentrachten, von den Sitten und Gebräuchen; wir hören von Meister Wilhelm von Köln, »dem besten Maler in deutschen Landen«, der in seinen süßen, innigen Madonnen das deutsche Gemüt in der Kunst zu Ehren brachte und die Schule begründete, aus der Stephan Lochner hervorging, der Schöpfer des Kölner Dombildes und jenes Rosenhags, in dem musizierende Englein und zwitschernde Vögel mit Madonna und Kind sich zu einem rührenden Kinderidyll verbinden. Wir hören von dem Erfinder des Esels zwischen den zwei Bündeln Heu, dem Philosophen Buridan, der in Paris, dem Quell der Wissenschaft, lehrte, und dürfen daraus schließen, daß der Verfasser der Chronik selbst dort studiert hat. Wir erkennen seine Bildung nicht nur daraus, daß er mit allen religiösen und sozialen Ereignissen der Landes- und allgemeinen Geschichte vertraut ist, sondern auch aus seinem Zitatenschatz, der dem Cato, dem Aristoteles, den biblischen Schriften und dem Corpus juris entstammt. Daneben spiegelt sein Werk weitgehendes schöngeistiges Interesse für Plastik, Malerei, Gesang, Musik sowie die Technik der Künste, und es ist sehr wahrscheinlich, daß er in Mainz, wo er seine theologische Erziehung genossen, auch die dort von Heinrich Frauenlob begründete Meistersingerschule besucht hat, ehe er in Limburg Stadtschreiber und Notar wurde. Dort ist er nach einer Quelle um 1316 geboren und 1402 im Alter von 86 Jahren gestorben.

Der Limburger Stadtschreiber war auch ein Dichter. Das verraten seine Verse allerdings kaum. Dafür hat er aber in dem auf dem Reckenforst gerichteten weißkrolligen Freiherrn von Dehrn, in dem Minoriten, der sich fälschlich für einen Weihbischof ausgab und »Leib und Haupt auf und nieder richtete in großer Hoffahrt«, in dem athletischen Hauptmann von Hatzstein, in dem Domherrn Kuno von Falkenstein, dem »sine backen puseden und floderten, wanne daz he zornig was«, in dem schwarzhaarigen Gerlach III., der »rasch und gedorstig war ein Ding zu tun«, und seinem goldbärtigen, gütigen Bruder Johann eine Porträtgalerie markanter Charakterköpfe gezeichnet, die einem Novellisten alle Ehre machen würde.

Die eigentliche Bedeutung der Chronik liegt jedoch auf anderem Gebiete. Wie der Adel sozial die Herrschaft verlor, so schwand auch die höfische Kunst. Die Beteiligung der höchsten Stände an Poesie und Literatur hatte eine höfische Sprache entwickelt, die die Volksmundarten verdrängt und sich infolge ihrer Gleichmäßigkeit und Beweglichkeit als Literatursprache durchgesetzt hatte. Als aber das höfische Leben nun erlosch und die vom Adel aufgegebene Kunst in die Hände der Bürger überging, da verfiel auch die Sprache dermaßen, daß die Volksmundarten wieder das Übergewicht erlangten. Zumal in den Chroniken, die jetzt entstanden.

Da diese für die gesamte Bürgerschaft einer Stadt oder doch für die Ratsversammlungen bestimmt waren, deren Mitglieder meist der gelehrten Bildung ermangelten, ergab es sich von selbst, daß die allen verständliche Muttersprache darin zum Schriftdeutsch erhoben wurde. Das macht die Bedeutung der Chronik Tilemanns als Sprachdenkmal aus, und sie steht als solches nicht hinter den berühmten Chroniken Closeners von Straßburg und Twingers von Königshofen zurück.

Die einfach-treuherzige Redeweise Tilemanns von Wolfhagen ist die moselfränkische Form der mittelfränkischen Mundart, des Limburger Sprachcharakters. Freilich befindet sich unter den elf bekannten Handschriften seines Buches weder eine Originalhandschrift des Verfassers noch eine gleichzeitige Abschrift. Doch können wir nach dem auf die Sprache Tilemanns zurückgeführten Texte der Wyßschen Chronikausgabe in der Beurteilung des Stiles nicht fehlgehen. Kernig und kurz, ohne phantastische Ausschmückung, mit der Ruhe epischer Sachlichkeit schreibt Tilemann in reinen, festen Wortformen und oft überraschend farbigen Wendungen. Persönliche Anschauung gibt seinem Stil das Kolorit.

Obwohl er ein Kind seiner Zeit ist und den beweibten Kleriker nicht verleugnen kann, macht sich doch überall ein freierer Geist bemerkbar. Nur ein von allen Musen verlassener Mann konnte von ihm sagen, »daß der Historikus sich hie und dort mit Kleinigkeiten aufhalte, zum Exempel mit der Kleidermode, mit der Witterung, mit einfältigen Liedgern«. Die Lieder, die sie uns überliefert, machen die vornehmste Bedeutung der Chronik aus und trugen ihr schon von Lessing, Herder, Heine und Uhland hohes Lob ein. Sie gewähren uns in die Volksliedpoesie des 14. Jahrhunderts tiefe Einblicke. Viele Gesänge teilt uns Tilemann zwar nur nach einzelnen Strophen oder Strophenanfängen mit, weil sie ihn offenbar nur musikalisch oder metrisch interessieren, wie er denn auch nicht zu bemerken versäumt, daß gegen das Jahr 1360 die Lieder sich »vurwandelten in widersänge mit dren gesetzen« – eine Art Rondeau – oder wie das »pifenspel« sich verwandelte und »uf gestegen: Dan wer vur funf oder ses jaren ein gut pifer was geheißen, der endauc itzunt nit eine flige«. Aber abgesehen davon, daß viele jener Bruchstücke durch andere Chroniken ergänzt werden, fällt uns des unversehrten Dichtergutes genugsam zu.

Man kann drei Klassen von Liedern in der Limburger Chronik unterscheiden. Für die erste Gattung wird uns ein treffliches Beispiel in Verbindung mit einer interessanten Episode überliefert, die uns mit Reinhard von Westerburg, einem der mächtigsten Dynasten der Zeit, bekannt macht. Reinhard hielt treu zu Ludwig dem Bayern und bereitete den Koblenzern, die zu dem Gegenkönig Friedrich von Österreich hielten, bei Grenzau jene Niederlage, von der man sich erzählt, die Erde am Bolushügel bei Ballendar sei bis auf den heutigen Tag rot gefärbt vom Blute der Koblenzer Bürger. Der tapfere Degen hatte König Ludwig 1327 und 1328 in die Lombardei wie zu seiner Krönung nach Rom begleitet und seitdem an allen Zügen und Kriegen des Kaisers teilgenommen. Für seine Dienste gegen Kaiser und Reich wurde ihm der Kauber Weinzoll verliehen oder, wie es damals hieß: zwei große Zoll Turnose von jedem den Rhein auf und ab gehenden Fuder Wein. Der Kaiser war aber nicht allein seinem kräftigen Schwert verpflichtet; Reinhard unterstützte ihn auch mit seinen reichen Geldmitteln und hatte schließlich 22 000 Pfund Heller von ihm zu fordern.

Ebenso charaktervoll wie in seiner politischen Haltung tritt uns Reinhard nun als dichterische Persönlichkeit entgegen. Dieser Mann der Tat, der manchen Strauß ausgefochten, war ein Minnesänger. So sang er:

Ob ich durch si den halz zubreche,

Wer reche mir den schaiden dan?

So enhette ich nimans, der mich reche;

Ich bin ein ungefrunter man.

Darumb so muß ich selber warten,

wi ez mir gelegen si.

Ich eban nit trostes von der zarten,

Si ist irs gemudes fri.

Wel si min nit, di werde reine,

So muß ich wol orlaup han.

Uf ir genade achte ich kleine,

Sich daz lasse ich si vurstan.

Diese Westerwälder »Zärtlichkeit«, die gerade keinen Frauenlob verrät, liefert einen wertvollen Beitrag zu der Geschichte der untergehenden Minnepoesie, der den Kampf einer Übergangszeit zwischen zwei Weltanschauungen auch äußerlich aufs glücklichste illustriert. Als Kaiser Ludwig nämlich das Lied hörte, strafte er Reinhard mit den Worten: »He wollte es der Frouwen gebessert haben.« Da änderte der Herr von Westerburg die Weise und sang:

In jammers noden ich gar vurdreven bin

durch ein wif so minnecliche usw.,

worauf Kaiser Ludwig erklärte: »Westerburg, du hast uns nu wol gebessert«. Kaiser und Dichter! Überlebter Hofgeschmack und urwüchsiges Volksempfinden! Reinhard von Westerburg war nicht mehr der Minnetor, der sich wie Ulrich von Lichtenstein seiner Dame zu Gefallen die Oberlippe abschnitt, die Finger abhieb und als Frau Venus verkleidet durch die Lande zog. Der konventionelle Geschmack des Kaisers aber hing noch an dem süßlichen Nachklang des höfischen Minnesangs, der längst eine leere Form geworden war; er hatte kein Ohr für das heimliche Kichern hinter den affektierten Versen, die der Westerburger an die Stelle seiner markigen ursprünglichen Strophen setzte, noch weniger für den Abscheu eines gesunden Empfindens gegen die sklavische, krankhafte und im Grunde unsittliche Neigung der Minnesänger, die nicht Mädchen, sondern fast ausschließlich verheirateten Frauen galt und durchaus keine hohe Auffassung vom Weibe zur Voraussetzung hatte. Wir aber fühlen in dem, was der kaiserliche Beckmesser tadelte, gerade das, was den Westerburger für uns zum Dichter macht: ein volles, ganz von einer Empfindung volles Herz – westerwäldisch-derb, nicht posenhaft-ritterlich mehr, aber urwüchsig, unsentimental, individuell, erlebt und echt: Lahnrasse.

Von demselben Interesse wie Reinhards Gedicht für die Geschichte der Minnepoesie, sind die von Tilemann überlieferten Heiligengesänge für die Entwicklung des religiösen Liedes, die uns zeigen, daß die deutsche Kirchenhymne nicht ganz eine Schöpfung Luthers ist, sondern lange vor ihm in Auflehnung gegen den lateinischen Kirchengesang unter dem Einfluß italienischer Vorbilder, welche die Geißler mitbrachten, aus der religiös begeisterten Volksseele emporstieg.

Den höchsten Dank verdient Tilemann jedoch für die Überlieferung der Volkslieder seiner Zeit. Aus dem Vergleich dieser Zeugnisse des Volksgeistes mit früheren und späteren Beispielen erkennen wir, daß das deutsche Volkslied sich nicht etwa aus anderen Kunstformen entwickelt hat, sondern immer vorhanden war, gleichsam als das Urelement, aus dem alle Kunstdichtung hervorging, und in das sie wieder zurückkehrte, wenn ihre Kraft erstarb. So brach nach der falschen Sentimentalität der niedergehenden Minnepoesie und dem mechanischen Handwerksbetriebe des Meistergesangs der Quell des Volksliedes wieder mächtig hervor, und nichts verkörpert seine Gewalt besser, als der Barfüßermönch der Limburger Chronik, der aussätzig von Baum und Felsen herab seine Mailieder sang. »Unde waz he sang, daz songen di lude alle gern unde alle metster, pifer unde ander spellude furten den sang unde gedichte.« Das ganze Volksleben spiegelt sich in den Limburger Liedern; den breitesten Raum nimmt natürlich das Liebeslied ein. Liebesklage und Trennungsschmerz, Liebeskampf und Liebeshoffnung, Liebesglück, Liebespreis und Untreue erklingen in jenen ergreifenden Naturlauten, in denen ein schwermütiger Mollton vorherrscht, wieder Reinheit und Tiefe des Gefühls durchbricht und in wohltuendem Gegensatz zu dem schlüpfrigen Ton der Tagelieder ein edleres Frauenideal sich ankündigt. Welcher echte, kraftvolle Klang den Limburger Liedern eigen ist, möge die Nonnenklage zeigen, die zu den ältesten urkundlich überlieferten Volksliedern gehört und sich in ständiger Fortbildung lange im Munde des Volkes erhalten, aber nie wieder den unmittelbaren, reflexionslosen Ausdruck gefunden hat, in dem der schöne Zorn der Limburger Nonne ruft:

Got gebe ime ein vurdreben jar

Der mich machte zu einer nonnen

Und mir den swarzen mantel gap

Den wissen rock darunden.

Sal ich ein nunn gewerden

Sunder minen willen

So wel ich eime knaben jung

Sinen komer stillen.

Und stilet he mir den minen nit

Daran mach he vurlisen.

Diese Nonne, die nach den Freuden der Welt verlangt, ist ein Sinnbild für das ausgehende Mittelalter, das aus den Schranken der religiösen Erziehung nach der Fülle des ganzen Lebens die Arme dehnt.