|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Es gab wohl keinen Beruf, dessen Angehörige so allgemein als Gelegenheitsmädchen bekannt waren, wie die Kellnerinnen. Gewiß, es gab unter ihnen auch manche, die sich von der Käuflichkeit frei zu halten wußten. Wo aber wie bei uns in Berlin die Bedienung in den öffentlichen Lokalen in der Regel von Männern besorgt wird, ist es selbstverständlich, daß in den Ausnahmefällen das galante Moment eine Rolle spielt. Die meisten Restaurationen mit Damenbedienung waren denn auch darauf angelegt.

Im allgemeinen war der Glaube verbreitet, die Kellnerinnen stammten nur aus Dienstmädchenkreisen, überhaupt rekrutiere sich das Dirnentum vornehmlich und fast ausschließlich aus dienenden Mädchen. Schon in dem Kapitel über die Kaffeehäuser ist darauf hingewiesen worden, daß die heutige Masse der Prostituierten eine ganz andere Herkunftsquelle habe; die große Masse der jungen Geschäftsmädchen gibt heute einen wesentlichen Zustrom zum Dirnentum ab.

Aber auch früher rekrutierte sich das Dirnentum nicht ausschließlich aus Dienstmädchen. Die Lebensläufe, die in den Abschnitten über die vormärzliche Galanterie gebracht wurden, klären ja darüber auf. Ebenso wird auch die Schar der Kellnerinnen sich nicht ausschließlich aus Dienstmädchen ergänzt haben. Genauere Zahlen über die Herkunft der Kellnerinnen brachte Karl Schneidt, der bekannte Berliner Publizist. Er berichtete:

»Von ungefähr 1100 Kellnerinnen waren 735 aus den untern Volksschichten hervorgegangen. Die übrigen setzten sich in der Hauptsache aus Angehörigen des mittleren Bürgerstandes und des mittleren Beamtentums zusammen. Aber auch zwei frühere Offiziersfrauen, fünf Offizierstöchter, deren Mütter zum Teil noch leben und von ihnen unterstützt werden, fünfzehn ehemalige Lehrerinnen, acht Schauspielerinnen, eine geschiedene Rechtsanwaltsgattin, zwei Bankierstöchter, eine Pfarrerstochter und – eine polnische Gräfin. Den einfachen Adel trugen zweiundzwanzig Kellnerinnen.

Von den Angehörigen der unteren Volksschichten waren fast die Hälfte früher Dienstmädchen gewesen. Die meisten stammten aus Schlesien, Posen, Westpreußen und Pommern, viele auch aus Hannover und Sachsen. Bayern liefert die wenigsten Kellnerinnen, und auch aus dem Rheinland gibt es nur wenige.

»Bezeichnend sind die Gründe, die viele frühere Dienstmädchen angeben. ›Weil ich von meinem Herrn ein Kind bekam und ich mehr verdienen mußte‹ – schreibt eine.

›Ein Kind bekommen vom Sohn und keine Alimente bezahlt.‹ – schreibt eine andere. ›Verführt worden und mußte den Dienst verlassen.‹

Ein anderer, auch sehr erheblicher Teil der Kellnerinnen sind die ehemaligen Arbeiterinnen. Sie haben meist aus ökonomischen Gründen den neuen Beruf ergriffen. ›Weil ich eine kranke Mutter hatte und mits Hemdennähen zu wenig verdiente, so bin ich als Kellnerin gegangen.‹ – ›Weil als Arbeiterin in der Fabrik entlassen und keine Arbeit.‹ – ›Um Mehrverdienens wegen.‹ – ›Wegen zur Nähmaschine zu schwach und auch schlechter Lohn.‹ – ›Unser Vater gestorben und noch vier kleine Geschwister.‹

Sehr viele Kellnerinnen, besonders solche von besserer Herkunft machten Angaben, bei denen die Phantasie etwas stark mitspielte. Andere schwiegen sich gründlich aus. Meine Frage war ihnen offenbar peinlich. Sie wollten nicht gerne erinnert sein an Dinge, die nun hinter ihnen lagen, wollten ihres Elends vielleicht vergessen.«

Viele der Mädchen werden geglaubt haben, sich noch besonders entschuldigen zu müssen, und haben sich als Opfer gehäuften Unglücks hingestellt. Hierzu kommt die übermäßig anstrengende Arbeit der Dienstmädchen, die unmäßige lange Arbeitszeit ohne jede Freistunde am Tage, die niedrigen Löhne der Arbeiterinnen, das sexuelle Elend so vieler reifer weiblichen Menschen in allen Kreisen, Unfähigkeit, sich im Leben auf schmaler und entbehrungsreicher Bahn zu halten – alles das bringt immer frische Ware in die Animierkneipen hinein. Aus dem Kellnerinnenleben liegen zahlreiche Schilderungen vor, aus denen uns das Folgende mitgeteilt sei:

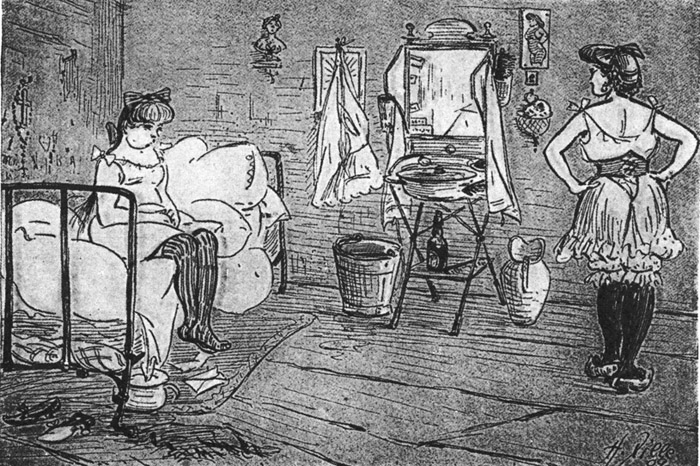

(Lustige Blätter.) Ehrenberger.

Ihr Stolz: »Was denkt sich denn dieser Mensch, ›feile Dirne‹ zu eine bessere Kokotte zu sagen!«

»Sie darf sich nicht fernhalten, denn der Wirt sieht darauf, wieviele Gäste sich im Laufe der Zeit in das Revier der einzelnen Kellnerin setzen und ob sie es versteht, Gäste heranzuziehen. Es ist nämlich ihre Hauptaufgabe, durch ihr Benehmen und ihr Wesen Gäste herbeizulotsen, denn um des Wirtes willen kommt niemand, um der Kellnerinnen willen aber eine große Zahl von Gästen ins Lokal.

Sie muß also dem Wirt das Geschäft machen, ohne dafür auch nur die geringste Entschädigung zu erhalten. Lockt ein Mädchen keine Gäste herbei, so ist ihre Entlassung sicher. In den Lokalen muß sie aufräumen helfen – und dann vor allem die Gäste bedienen und unterhalten. Wäre statt der weiblichen Bedienung männliche da, so wäre sicher kein Gast im Lokal.

Über all den schönen Schmeicheleien, die man ihr spendet, und den zahllosen Blumensträußen, die am Abend ihre Brust bedecken, bemerkt die junge Kellnerin gar nicht, in welch dumpfer, stickiger, raucherfüllter Luft sie den ganzen Tag zugebracht hat, bis endlich die Erlösungsstunde schlägt und der Wirt zum ›Kasse machen‹ mahnt. Betrachtet nun das unerfahrene Ding den Erlös des Tages, so ist sie schier außer sich vor Freude, denn sie hat sechs bis acht Mark an Trinkgeldern verdient.«

Das sparsame Wirtschaften aber ist keiner von ihnen gegeben. Sie wollen ja mehr aus dem Vollen leben und sind so genötigt, sich größere Verdienste zu verschaffen. Sie versuchen nun noch mehr als bisher die Gäste zu animieren und zum Bestellen von Getränken für sie selbst zu veranlassen. Sie vertilgen große Quantitäten teuerer Weine, Liköre, Punsch, Grätzer, Porter usw. Können sie das nicht vertragen, verlieren sie ihre Stellungen. Die meisten gewöhnen sich bald aber an den maßlosen Genuß von Alkohol – bekommen sie doch von der Zeche ihre Prozente. Vom Wein und andern teuren Getränken bis zu 25 Prozent. So animiert die Kellnerin immer hitziger. Und da sie merkt, daß die Gäste desto stärker bestellen, je mehr sie ihnen entgegenkommt und je eindeutiger sie wird, so verschmäht sie auch das nicht. Alle Künste läßt sie spielen, um sie zu großen Ausgaben zu verleiten. Und schließlich verschwindet sie wohl auch mit einem recht zahlungsfähigen Gast im Hinterzimmer oder geht mit ihm nach Schluß des Lokals in seine oder in ihre Wohnung oder in eins der vielen Absteigequartiere.

So ist sie oft schon am ersten Tag, oft erst nach Wochen Gelegenheitsmädchen geworden. Der umnebelnde Alkohol, die ganze minderwertige verderbliche Umgebung tragen ihr Teil dazu bei. Sie selbst hat meist herzlich wenig von ihrer Hingabe. Zimmervermieterinnen, Kommissionäre und Frauen, die ihr allerlei halbelegante Garderoben- und Schmuckstücke zu enormen Preisen aufschwatzen, haben den Hauptanteil an den Einnahmen der Kellnerin.

Dabei ist ihr Leben durchaus kein allzu bequemes. Die Kellnerinnen müssen; immer liebenswürdig sein und haben in vielen kleinen und mittleren Wirtschaften nur wenig Gelegenheit zum Ausruhen, während der langen, vom frühen Morgen bis abends: 11 Uhr oder sogar bis in die späte Nacht hinein währenden Arbeitszeit. Dazu müssen sie den ganzen Tag in den mit Tabaksqualm, Alkoholdunst und den Ausdünstungen der Menschen gefüllten Räumen zubringen. Diese gesundheitswidrige Lebensweise – bei der noch das Gefährlichste das Vollpumpen des Magens mit giftigen Flüssigkeiten ist – läßt denn auch die Kellnerin leicht erkranken und schnell alt werden. Und da die Gäste nur von jungen und hübschen Mädchen bedient werden wollen, so kommt es, daß unter hundert Kellnerinnen nur etwa zwanzig über dreißig Jahre alt sind. Ältere werden nicht eingestellt – sie ziehen keine Gäste an. Da aber die Kellnerin in ihrem Beruf gesehen hat, wie leicht ein Weib von den Männern Geld erlangen kann, so geht sie schon bei Zeiten den verachtetsten Weg.

So lange sie Kellnerin ist, lebt sie allerdings nicht ausschließlich von Prostitution, sondern sucht durch alle möglichen Reize ihre Gäste zu großen Ausgaben und reichen Trinkgeldern zu veranlassen, nimmt ihnen das Geld ab und sucht sie loszuwerden, ohne ihnen das Erwartete zu gewähren. Die Mädchen prellen eben auf jede Art und Weise. Werden sie doch selbst reichlich geprellt. Schon beim Antritt ihrer Laufbahn. Sie melden sich meist auf ein Inserat, in dem jungen Damen von auswärts große Verdienste versprochen werden. Die Verdienste bleiben oft aus – wenn nicht zu dem in solchen Lokalen üblichen Hilfsmittel gegriffen wird, wenn die Kellnerin sich nicht gelegentlich hingibt. Was ja nicht immer gegen ihren Willen von ihr verlangt wird. Wissen doch die Mädchen meist, was ihrer in solchen Winkelkneipen wartet und haben sie oft genug schon ein recht bedenkliches Stück Leben hinter sich.

Die heutigen Barmädchen stammen in grader Linie von den Kellnerinnen ab. Sie sind allerdings meist liebenswürdiger, verstehen in feinerer Weise die Kavaliere zum Trinken aufzumuntern und selbst eifrig mitzutrinken. Unter ihnen finden sich manche reizvollen und gebildeten Mädchen, die einen anspruchsvollen Mann stundenlang auf dem Barschemel fesseln können.

Simmel: Sterne vom Hausvogteiplatz.

Modeschau: »Mit dem Sabberlatz jeh ick nich vor's Publikum – wenn der Ventilator läuft, steh ick im Freien!«

(1924)

Außer den Kellnerinnen und den im Vergnügungsgewerbe Beschäftigten sind auch die in Geschäften tätigen Mädchen der Gefahr der Verführung ausgesetzt. Der große Prozentsatz, den sie zu den unehelichen Müttern der Großstadt liefern, die große Verbreitung der galanten Krankheiten unter ihnen, läßt doch auf nichts anderes als auf einen sehr ausgebreiteten Verkehr der einzelnen Geschäftsmädchen mit vielen Männern schließen. Während 1899 im Regierungsbezirk Arnsberg, der die gleiche Bevölkerungszahl wie Berlin hatte, nur eine Angehörige des Handelsgewerbes als erkrankt bekannt war, waren zu gleicher Zeit in Berlin 111 Angestellte im Handelsgewerbe als geschlechtskrank bekannt. Sehr viele werden aber gar nicht in die Statistik mit aufgenommen worden sein; sie ließen sich bei Privatärzten oder sonst von jemand behandeln, der über sie die gewünschte Verschwiegenheit bewahrte. Die Angestellten im Berliner Handelsgewerbe sind also sicher sehr stark an der Gelegenheitshingabe beteiligt. Denn nur im Verkehr mit vielen Männern kann eine so häufige Übertragung der Geschlechtskrankheiten stattfinden. Viele junge Männer der Großstadt wissen auch ganz genau, daß die jungen Geschäftsmädchen leicht zugänglich sind. Es gibt besonders unter den Handelsreisenden zahlreiche, die sich abends in die Nähe eines Warenhauses begeben und dort irgendeine Angestellte ansprechen, mit der sie dann den Abend verbringen.

Diese Feststellung soll durchaus nicht den Stand der weiblichen Handelsangestellten herabsetzen. Ist doch schon in voraufgehenden Kapiteln, besonders aber in der Einleitung auf die von dem Einzelnen unabhängigen Ursachen der modernen Sitte und der Großstadtliebe eingegangen worden. Hier möchte ich nur noch Frau Lilly Braun als meine Eideshelferin anführen, die in den folgenden Sätzen so vortrefflich auf die Misere der Handelsangestellten wies:

»Neben den körperlichen und geistigen Folgen der proletarischen Frauenarbeit im Handel treten aber noch die traurigen moralischen hinzu. Die große Masse der Angestellten kann von ihrem Arbeitseinkommen nicht leben; nicht nur, daß sie sehr häufig das einfachste Leben kaum fristen können, ihre Ansprüche sind auch von Haus aus höhere und werden durch ihre ganze Umgebung, besonders in den Basaren und Konfektionsgeschäften noch gesteigert. Und Gewohnheit und Ansprüche gilt es in Rechnung zu ziehen, wenn man Notlagen und die Größe der damit verbundenen Gefahren richtig beurteilen will. Eine Fabrikarbeiterin irgendeiner kleinen, sächsischen Fabrikstadt kann sich durch dasselbe Einkommen gesichert und befriedigt fühlen, das eine Verkäuferin in einem Berliner Geschäft der Schande in die Arme treibt. Weit stärkere Einflüsse als auf die arme Arbeiterin, wirken bei ihr noch mit: diese heiratet leicht, nach der Ansicht kühler Rechenmeister leichtsinnig; ihr Erwählter sieht in ihrer Arbeitskraft ihre wertvollste Mitgift, für jene aber ist die Heirat ein selten erreichter Traum, denn ihre männlichen Arbeitsgenossen suchen vor allem eine klingende Mitgift, um sich dadurch selbständig machen zu können, und schließt für die Frauen ihr Beruf die Ehe aus. Wenn die Not sie nicht zu Falle bringt, so ist es der Durst ihres Herzens und ihrer Sinne, der sie in jene Liebesverhältnisse verstrickt, die so oft ein tragisches Ende finden. Dabei naht ihr auch die Verführung mehr als den andern durch den Verkehr mit der Kundschaft. Man kann es täglich beobachten, daß die Lebemänner der Großstädte in den Basaren und Warenhäusern ein beliebtes Feld für ihre Jagd nach Menschenware erblicken. Aber auch für die Chefs sind ihre Angestellten nicht selten Freiwild. Ein armes Mädchen muß entweder ein hohes Maß von sittlicher Kraft, Selbstverleugnung und Entsagungsfähigkeit, oder einen traurigen Mangel an Jugendlust und Liebessehnsucht besitzen, um rein und unangefochten aus diesem Leben hervorzugehen.«

H. Zille: Kaufmännisch Gebildete.

»So ville mußte doch von't Kofmännische in de Fortbildungsschule bejriffen haben, daß de mit Herrn aus de Konkurenzgeschäfte nich pussieren derfst.«

Was Lily Braun über die Verkäuferinnen sagt, gilt auch für die meisten als Kontoristinnen, Buchhalterinnen usw. angestellten Mädchen. Auch ihr Einkommen bleibt fast immer weit unter dem eines männlichen Angestellten. Sie aber muß ebenfalls sauber gekleidet sein und arbeitet meist auch in einer Umgebung, die ihr ein Verlangen nach den kleinen Genüssen des Lebens einimpft, aber eine große Lebenskälte und noch größere Überwindung beansprucht, wenn ihr nicht ganz besonders glückliche Zufälle zu Hilfe kommen.

Ein wesentlicher Grund, der die weiblichen Handelsangestellten der Galanterie zudrängt, ist die Unsicherheit im Erwerbsleben. Die geschäftliche Saison reicht nicht das ganze Jahr hindurch. Nach ihrer Beendigung werden viele Angestellte entlassen. Ja, viele sind nur zur Aushilfe angestellt worden. In den Zeiten zwischen den Saisons halten sich viele durch gelegentliche Hingabe über dem Wasser. Wie jene Hauptmannstochter. Sie ging auf den unsittlichen Lebenswandel, weil sie sich schämte, daheim einzugestehen, daß sie ihre Stelle als Provisionsreisende verloren habe – eine Stelle, die ihr nur 30 bis 40 Mark monatlich einbrachte.

Außer der Einwirkung dieser allgemeinen Verhältnisse unterliegen manche Geschäftsmädchen aber auch noch besonderen Gefahren – die der mehr oder weniger gewaltsamen Verführung durch die Kunden. Aus den Akten der Gesellschaft zur Verbreitung ethischer Kultur, die mir freundlich zur Verfügung gestellt wurden, kann ich folgenden Fall mitteilen:

»Gertrud P., geboren 1886, wurde, als sie noch nicht 16 Jahre alt war, von Sch., einem notorischen Wüstling und Zuhälter schlimmster Sorte, verführt. Sie war damals als Lehrmädchen in einem Handschuhgeschäft auf der Brunnenstraße und sollte dem Sch. Maß zu Oberhemden nehmen. Sie weigerte sich zuerst, wurde aber sogar gezwungen, zu ihm in die Wohnung zu gehen. Dann gewöhnte sie sich an den Verkehr mit Sch. und wurde zur Dirne. Ein Kind wurde geboren, als die Mutter erst 16 ¼ Jahre alt war.

Die Gertrud P. haßt heute ihren Verführer aufs bitterste und prozessiert mit ihm wegen Alimenten. Er aber will lieber an das Waisenhaus als an sie oder ihre Mutter zahlen. Die P. ist noch heute Straßendirne.«

Hier sehen wir, wie die Verführte gleich zum Kontrollmädchen wird – was gewiß am Verführer gelegen hat. Ist doch der erste, mit dem ein Mädchen umgeht, nur zu häufig bestimmend für die Zukunft des weiblichen Wesens.

Jedenfalls zeigt der Fall, wie auch im Beruf selbst noch besondere Gefahren liegen. Gewissenlose und leicht erregbare Männer benutzen nur zu oft die Gelegenheit, ein nicht recht widerstandsfähiges Geschöpf sich zu Willen zu machen.

Sind mehrere Frauenberufe ganz besonders der Gelegenheitsgalanterie ausgesetzt, so gibt es doch eigentlich kaum eine weibliche Erwerbsart, deren einzelne Angehörige nicht ab und zu als Gelegenheitsdirne auftreten. Auch die Berufe, die ganz frei von jedem Jammer und jeder Zerrüttung sein sollten, die unterrichtenden, sind nicht verschont. Viele großstädtische Kindergärtnerinnen und Erzieherinnen wissen sich sexuell und auch wirtschaftlich nicht anders zu helfen, als daß sie ein zahlendes Verhältnis sich anschaffen – das allerdings meist nur kurze Zeit dauert. Der junge Mann kann die durchaus nicht übermäßigen Ansprüche des Mädchens nicht lange erfüllen oder sein Beruf macht den Wechsel des Wohnortes erforderlich – auch fehlt diesen auf dem Tanzsaal und auf der Straße geschlossenen Bündnissen fast immer der dauerhafte Kitt – jene gemeinsamen wirtschaftlichen und gemütlichen Interessen der Ehe mangeln solchem Bund. So haftet solchem Mädchen bald das Merkmal der Gelegenheitsdirne an. Sie betrachtet die Männer nicht mit so herausfordernden Blicken wie es die Kontrollmädchen tun. Sie hat nicht das verlebte Gesicht wie das Mädchen, das die ganze Nacht die Straße entlang geht oder in schlechtgelüfteten Kaffeehäusern sitzt. Aber sie hat doch immer einen lockeren Zug an sich. Die Kleidung ist ein wenig auffallender als die der anständigen Bürgertöchter. Sie trägt die billigen Nachahmungen der neuesten Mode, hält mehr als die anderen Berlinerinnen auf Schuhzeug und frisiert sich ihr Haar ein wenig provozierend. Auch blickt sie unbefangener und dreister in die Welt als andere Mädchen – und ist meist lebhafter und auch hübscher.

Satire auf den verliebten Hausherrn.

»Was machst du denn schon wieder in der Küche?« –

» – – Ich – ich wollte mir eine Pfeife anzünden –.«

»Eine Pfeife? Du rauchst ja nicht.« –

»I, wer denkt denn immer an alles.«

(Um 1850)

Mehrere Erzieherinnen, deren Lebenslauf ich verfolgte, hatten jedenfalls alle diese typischen Eigenschaften. Sie waren, wie alle, voll berechtigter Lebenslust, und so kam ihnen der allzu merkantile Brauch vieler Familien von Berlin W, Erzieherinnen und Kindermädchen nur nachmittags zu beschäftigen, nicht ganz ungelegen. Zwar erhielten sie für die sechs bis acht Stunden, die sie täglich die Sprößlinge beaufsichtigen und unterrichten mußten, nur eine Mark, monatlich also dreißig Mark, außerdem Kaffee und Abendbrot. Sie mußten also für Wohnung, Kleidung, Morgenimbiß und Mittagessen sorgen. Vormittagsstellen aber gibt's in Berlin wenig.

Die eine dieser Nachmittagserzieherinnen bewohnte bei einer Witwe in einem Hinterhause in Charlottenburg ein kleines möbliertes Zimmer für 18 Mark monatlich. Blieben ihr zwölf Mark für Wäsche, Kleidung, Schuhzeug, Mittag usw. Da sie schon einmal erfahren hatte, daß die Männer dem ihnen sympathischen Mädchen gern Geschenke machen und es unterstützen (sie war ein Jahr lang die Geliebte eines wohlhabenden Studenten gewesen und hatte auf seine Kosten in einer Pension in Charlottenburg gewohnt), so war sie nicht abgeneigt, verständigen Herren entgegenzukommen. Die Beziehungen knüpfte sie in den Tanzsälen der westlichen Vororte an. Als sie einst ihre Nachmittagsstelle verlor, ging sie zu Malern als Modell. Da auch der Verdienst in den Ateliers sehr unregelmäßig war, benutzte sie, wenn sie gar zu viel Schulden bei ihrer Wirtin hatte oder sehr nötig eines neuen Kleidungsstückes bedurfte, den üblichen Ausweg. Der ist ja vielen alleinstehenden weiblichen Modellen gebräuchlich – die deswegen noch lange nicht Menschen voller Verworfenheit sein müssen. Unter ihnen gibt es genug, die mit wirklicher Liebe an ihrem oft recht anstrengenden Beruf hängen und die stolz sind, der Kunst dienen zu können.

Solche Berufe, deren Einkommen ein sehr schmales, unsicheres und schwankendes ist, gibt es viele. Zu ihnen gehört auch der Beruf der Sprach- und Musiklehrerin Der Zudrang geht wie bei fast allen solchen Berufen weit über das Bedürfnis hinaus. Am stärksten ist der Zudrang in Berlin. Jeder, der draußen nicht recht fortkommt, wendet sich der Zentralstadt zu und glaubt, in der großen Masse auch seinen reichlichen Unterhalt zu finden. Die große Konkurrenz aber hat die Preise für die einzelnen Stunden bis auf 25 und 50 Pfennig herabgedrückt. So kommt manche Lehrerin höchstens auf eine bis zwei Mark täglich. Wenn sie nicht ganz bei dem nun beginnenden aufreibenden Kleinkampf dem doch wenigstens reichliche Nahrung, Kleidung und auch Vergnügen versprechenden Leben der Prostituierten verfällt, so wird sie es manchmal nicht verschmähen dürfen, neben ihrer Beschäftigung einen leichteren und reichlicheren Verdienst mitzunehmen. Sie müßte denn mit einer ganz besonderen Entsagungskraft und Bedürfnislosigkeit begabt sein. Welche übermenschlichen Ansprüche in der Richtung von solchen Wesen beansprucht werden, mag ein Fall erläutern, den Otto von Leixner in seinen »Sozialen Briefen« mitteilt:

»Die Waise eines höhern Staatsbeamten war aus einer kleinen Provinzstadt nach Ablegung der Lehrerinprüfung nach Berlin gekommen. Sie war ein sehr begabtes, kluges Mädchen, das die englische und französische Sprache vollkommen beherrschte, vortrefflich Klavier spielte und dabei den ehrlichsten Willen besaß, sich durchzuschlagen.

Sie betrat Berlin mit einigen Empfehlungen an Berufsgenossen ihres verstorbenen Vaters und mit einem Betrage von 120 Mark, dem Reste des Geldes, welches aus dem Erlös des Nachlasses nach Bezahlung der Schulden übriggeblieben war. Das Mädchen mietete sich bei einer Witwe ein, wo es für Wohnung und die kaum hinreichenden Mahlzeiten 45 Mark monatlich bezahlte. Man suchte ihr Stunden zu verschaffen, aber der kleine Geldbetrag war fast aufgezehrt, als es gelang, ihr einige zuzuweisen. Das Mädchen setzte alle Hebel in Bewegung, um sich daneben etwas zu verdienen, es machte Handarbeiten, suchte Gelegenheit, etwas zu übersetzen, begann kleine Aufsätze für Zeitungen zu schreiben. Aber trotz allem gingen die Verhältnisse immer mehr zurück, bis das arme Geschöpf als Kellnerin in eine Wirtschaft mit weiblicher Bedienung eintrat – für zwei Tage; am dritten kam sie, von Ekel erfüllt nicht mehr wieder. Es war Sommer. Die meisten ihrer Schülerinnen waren verreist oder wollten es tun. Der Erste nahte; sie hatte kein Geld mehr, um sich Milch und Brot zu kaufen, keinen Heller für die fällige Miete; die kleinen Schmucksachen waren verkauft oder versetzt. Am letzten des Monats abends, nachdem sie zwei Tage gehungert, ging sie, verzweifelt im Herzen, auf die Straße. Und sie, das anständige Mädchen, irrte umher, um irgendeines Mannes willen. Trat aber einer an sie heran, dann flog sie, zitternd an Leib und Seele, davon. Sie wankte ihrer Wohnung zu. Am Kanal stand sie still, aber sie fand nicht den Mut, ins Wasser zu gehen. Da aber traten die Gedanken an die Mietszahlung, an die vollkommene Hilfslosigkeit vor sie hin, und sie – sie selbst, totenblaß und kaum eines Wortes fähig, sprach einen Herrn an. Es war kein Wüstling, sondern ein älterer Mann von anständiger Gesinnung, warmem Herzen und Welterfahrung. Er riß das arme Geschöpf von dem Abgrund zurück. Wieviele aber versinken? Niemand zählt sie.

Hosemann 1848:

Galante Satire auf die neugebackenen Parlamentarier.

Nicht immer natürlich wird die Not so unerträglich, aber im allgemeinen bewahren die Mädchen im Lebenskampf eine größere sittliche Kraft als die Männer. Eine ältere Lehrerin gibt seit 22 Jahren Unterricht in fremden Sprachen. Sie hat in dieser Zeit nur ein einziges Jahr gehabt, in dem ihre Einnahmen den Betrag von 600 Mark überstiegen. Aber sie lebte davon und legte sogar noch etwas zurück. Wohl wenige Männer würden sich unter gleichen Umständen so wacker halten wie diese Frau.«

Nicht nur Männer vermögen sich unter gleichen Umständen nicht zu halten, sondern viel weniger noch die Frauen, denen ihre Veranlagung zur Eitelkeit, die so natürlich und ja meist auch schöne Freude an guter Kleidung und das Erbteil von Mutter Natur, dem Werben des Mannes zu erliegen und es unbewußt anreizen zu müssen, so viele Kreuzwege sind. Und wenn sie gar in solche Lage kommen wie die Waise, da werden sie nicht immer den mitleidigen alten Herrn finden, der sie, wie im Roman, vom Abgrund zurückreißt. In den meisten Fällen wird so ein Mädchen dem Mann, den sie anspricht, nur willkommen sein. –

Auch Krankenpflegerinnen fallen wegen ihres zölibatären Berufes und wegen der Unsicherheit ihrer Einnahmen der Gelegenheitsprostitution anheim, siehe den Fall der Minna K., von dem die Gesellschaft für ethische Kultur erfuhr: Ledig, ist geboren am 8. 12. 67 zu P., ev., Privatkrankenpflegerin, weilt seit 14 Tagen in Wiesbaden zur Kur; hat vor ihrer Abreise .....straße gewohnt, verdient pro Tag, wenn sie pflegt, 3,50 Mark und hat volle Beköstigung.

Ihr Kind Lucie in eigene Pflege zu nehmen, ist sie durchaus ungeeignet, wie folgende Erkundigungen ergeben:

»Herr und Frau B., Schl ... str. .., bei denen Lucie in Pflege gegeben ist und bei denen sie eine Pflege genießt, wie sie die besten Eltern ihr kaum können zuteil werden lassen, sagten: Die Mutter K. sei eine ganz verworfene Person, jeder Mann, der ihr in die Finger komme, müsse daran glauben; sie habe keine anderen Gedanken und tue nichts weiter als Unsittlichkeiten; sie sei schon oft in einer schwierigen Situation gewesen; habe sich, wenn sie sich nicht mehr selbst helfen konnte, in Kliniken und von Privatärzten behandeln lassen; auch an die Hebamme Frau S., B .. str., das Ansinnen gestellt, ihr zu helfen, was diese aber abgelehnt hat.«

Mindestens ebensoviel Fährnisse erwarten die Fabrikarbeiterin und Konfektionsnäherinnen. Die Mädchen in den Kartonnagenwerkstätten, Weißzeugfabriken Konfitüren- und Metallwarenfabriken, Druckereien und Buchhandlungen verdienen oft in der Woche nur acht bis zehn Mark. Selten geht ihr Jahreseinkommen über 800 Mark hinaus. Da es alleinstehenden Mädchen durchaus nicht genügen kann, da es aber auch oft den einer Familie angeschlossenen Frauen nicht die notwendigste Lebensunterhaltung gewährt, weil die anderen Familienmitglieder auch nichts zu verschenken haben, sondern eher Unterstützung von der Arbeiterin erwarten, so geht auch sie den naheliegenden weiblichen Ausweg – um so leichter, als meist die Umgebung, das großstädtische Proletariat, nicht vorbeugend wirken kann und das Mädchen allerlei verführerische Dinge und Zustände um sich herum sieht. Die Lebenshaltung der Berliner Fabrik- und Werkstättenarbeiterin steht nicht hoch über der Lebenshaltung der Heimarbeiterin. Nur in einigen Berufen, in der Metallwarenbranche, in der Buchindustrie geht sie etwas höher. Das ist ja auch erklärlich: wo ganze Scharen, Tausende und Abertausende in der Tiefe stecken, ziehen sie auch das Niveau der andern herab, weil der Andrang und das billige Angebot ein zu großes ist. Jede schlechtbezahlte Arbeiterin versucht in eine höher bezahlte Klasse aufzusteigen und drückt dabei die Löhne. Ich selbst fand bei der von mir besorgten Nachprüfung viele Näherinnen, die nur sieben bis zehn Mark wöchentlich verdienten. Zu einer Krawattennäherin kam ich, einem Mädchen, das im Keller eines Vorderhauses der H .. straße wohnte; das achtzehnjährige hübsche schlanke Mädchen arbeitete in der halbdunklen Küche. Neben dem Arbeitstisch hatte sie viel Blattpflanzen und die Töpfe und die Küchengeräte waren alle mit bunten Bändern am Rück aufgehängt. Aus ihrem Lohnbuch wies sie mir nach, daß sie in der Zeit vom September bis März wöchentlich acht bis neun Mark verdiente. Die Wochen vor Pfingsten bis zum Fest kam sie auf zwölf bis fünfzehn Mark. Von Pfingsten bis September aber war gar nichts zu tun. So mag auch bei ihr zutreffen, was ein amtlicher Bericht aus Erfurt sagte: »Soweit Näherinnen einen unsittlichen Lebenswandel führen, dürften sie durch den geringen Verdienst dazu verleitet sein.«

Eine alleinstehende Berliner Heimarbeiterin, die 12 Mark wöchentlich verdiente, hatte folgendes Wochenbudget:

Ihre tägliche Ausgabe für die Nahrung betrug demnach nicht ganz 160 Pfennig, für Kleidung, Beschuhung und für sonstige Ausgaben blieben wöchentlich nur 75 Pf. übrig. Eine andere, die eine Schlafstelle inne hatte und Mittag für 50 Pf. täglich auswärts aß, brauchte, da sie sich ein wenig besser nährte, 9,45 Mark die Woche.

Das ist allerdings eine Lebenslage, die ein gelegentliches Ausgleiten bei all dem, was die große Stadt an Lebensfreude, Luxus, Komfort und Genuß bietet, wohl verständlich macht. Da diese Lebenslage aber durchaus keine Ausnahme ist, so kann man sich ungefähr denken, wie froh so ein Mädchen ist, wenn sie einen Verehrer findet, der ihr auf kürzere oder längere Zeit das Leben erleichtert. Unter den Mädchen, die in den Werkstätten und bei den Zwischenmeistern beschäftigt werden und Heimarbeit treiben, sind unter zehn stets eins bis drei, die sich allein durchbringen müssen. Ich selbst hatte vielfach Gelegenheit, bei den mir bekannten Zwischenmeistern zu beobachten, wie sich solche Mädchen durchbringen. Viele gehen Sonnabends und Sonntags tanzen und suchen dort sich das fehlende Einkommen zu verschaffen. Und das sind Mädchen, die die ganze Woche über rastlos arbeiten! Wie weit Not und Entbehrungen, innerlicher Hader mit dem traurigen Schicksal oder der Umgangston in den Werkstätten, in denen lustig von vergnügten Abenden, noch lustiger von vergnügten Nächten erzählt wird, die Einzelne beeinflussen, ist schwer zu entscheiden.

Andere alleinstehende Mädchen und Frauen ziehen mit einem Mann auf längere Zeit zusammen, von dem sie wissen, daß er sie nicht heiraten wird und den sie auch nicht lieben, der aber für die Zeit des Zusammenlebens einen wesentlichen Teil zu ihrem Unterhalt beisteuert.

Manche machen es auch wie die Zimmervermieterin B., über die in den Akten der Gesellschaft für ethische Kultur berichtet wurde:

»Die Zimmervermieterin B., geborne W., hat ihre Tochter Wally, jetzt 18 Jahre alt, von Kind an zum Modellstehen angehalten und daraus Nutzen gezogen. Frau B., ursprünglich in ärmlichen Verhältnissen, hat sich durch ihr unsittliches Leben und Treiben bald emporgeschwungen. Von ihrem Ehemann ist sie fortgegangen, um den Verkehr mit Männern ungestört fortzusetzen.

Ein gegenseitiges Vorwerfen ihrer Schandtaten führte zu einem Zerwürfnis zwischen Mutter und Tochter. Letztere wandte sich an den Waisenrat.

Es stellte sich heraus, daß die Mutter immer einen Liebhaber hatte, auch mit den Herren, die bei ihr wohnten, schnell intim wurde. Von ihren Töchtern suchte sie möglichst viel Geld zu erpressen, das sie durch Modellstehen verdienen mußten. Die Kinder wurden durch Schläge angetrieben, zu den Malern zu gehen. Die beiden ältesten Schwestern und einen Bruder hat sie dadurch aus dem Haus getrieben.«

Ein anderer Fall von Gelegenheitsgalanterie einer Ehefrau führte zu einer Tragödie. Eine Frau H. hatte mit ihrem Mann in einem Pensionat der Nettelbeckstraße eine aus zwei Vorderzimmern bestehende Wohnung gemietet, für deren Preis sie allein aufkommen mußte. Als der Mann sich ins Ausland begab, um sich zunächst eine neue Existenz zu gründen, hinterließ er der Frau nur geringe Barmittel. Vielleicht rechnete er mit der Hoffnung, daß die beiderseitigen Verwandten während seiner Abwesenheit die hier zurückgelassene Frau genügend unterstützen würden. Dies scheint jedoch nicht in dem benötigten Maße geschehen zu sein, und da Frau H. weder die Fähigkeit noch auch den ernstlichen Willen hatte, geregelte Arbeit zu übernehmen, so blieb ihr nichts weiter übrig, als intime Beziehungen anzuknüpfen. In ihrer Wohnung hat sie jedoch nie Herrenbesuche empfangen. Als der Mann heimkehrte und von diesen Dingen erfuhr, erschoß er seine Frau.

Nicht immer endet die Untreue und die Gelegenheitsprostitution der Ehefrauen so tragisch. Vielmehr laufen solche Ereignisse oft mehr komödienartig aus, was auch im folgenden Fall geschehen zu sein scheint:

Am Bahnhof Friedrichstraße war die Geschichte passiert, die eine unangenehme Anklage gegen die Frau Martha R., die Gemahlin eines hiesigen Geschäftsreisenden, zur Folge hatte. Frau R. ist etwa Mitte der dreißiger Jahre alt und eine stattliche Persönlichkeit. Sie ist seit längeren Jahren verheiratet und Mutter von drei Kindern. Trotzdem findet sie in ihrer Ehe nicht das volle Glück und die Zufriedenheit, die sie sich so sehnlichst herbeiwünschte. Der »Herr Gemahl« vernachlässigte sie in der schlimmsten Weise, woran zum Teil sein Beruf als Geschäftsreisender Schuld trug. So mochte es gekommen sein, daß die Gattin allein auf Abenteuer ausging. Kaum war ihr Mann unter Tücherschwenken und Tränenströmen im Schnellzuge davongesaust, so war der Trennungsschmerz auch schon wieder vorüber. Die lebenslustige »Strohwitwe« begann nun, sich nach Möglichkeit zu amüsieren, und nahm es wohl manchmal auch mit der ehelichen Treue nicht allzu genau. Eines Abends ging Frau R. besonders abenteuerlustig durch die Friedrichstraße. Wenn irgendein männliches Wesen ihr entgegenkam, das besonders ihr Wohlgefallen erregte, so leuchteten ihre Augen vielsagend und vielversprechend auf. So begegnete ihr am Bahnhof Friedrichstraße ein netter junger Mann, der sich für diese vielversprechenden Blicke besonders interessierte. Da der Betreffende aber zu schüchtern war, sie anzusprechen, ermunterte sie ihn erst und sprach ihn dann selbst an. Die Unterhaltung war bald im Gange. Frau R. glaubte das Angenehme mit dem Nützlichen verbinden zu können. Sie forderte von dem jungen Mann als Äquivalent für ihre angenehme Gesellschaft ein kleines Geschenk, ob in bar oder in Form eines Wertgegenstandes, wäre ihr gleichgültig. Die verliebte Strohwitwe bekam in demselben Moment einen Schreck, der ihr in die Glieder fuhr. Mit dem verbindlichsten Lächeln stellte sich der »nette junge Mann« als Kriminalbeamter vor, und zwar von der Sittenpolizei, der nun seinerseits auch um Angabe des Namens der »Strohwitwe« bat. Für diese hatte das Abenteuer ein unangenehmes Nachspiel in Form eines amtsrichterlichen Strafbefehls über drei Tage Haft wegen gewerbsmäßiger Unzucht. Um sich von den drei Tagen »Barnim« zu befreien, legte die Verurteilte Berufung ein. Das Schöffengericht ermäßigte die Strafe auf das Mindestmaß von einem Tag Haft.

Frauen von Männern, die häufig unterwegs sind, verfallen oft der Gelegenheitsgalanterie. Anfangs treibt sie nur Neugier, Mangel an ernster Arbeit und die durch die Abwesenheit des Mannes gesteigerte Erregbarkeit zu kleinen Abenteuern, wie jene zwanzigjährige Frau eines Schlafwagenkellners:

Ihr Mann war oft vier Tage auf Reisen und nur immer kurze Zeit bei ihr. Sie hatte eine zweifelhafte Person in einem Bierlokal kennengelernt, war trotz des Verbots des Ehemannes zu ihr hingegangen und hatte sich überreden lassen, »sich einen Mann von der Straße zu holen«, war aber gleich beim erstenmal in die Hände der Sittenpolizei gefallen.

Zur Klasse der Drei- und Fünfmarkdirnen gehören auch die Witwen, die meist in den zahlreichen Witwenbällen sich anbieten. Schon in dem Wort Witwenball liegt das Frivol-Lockende. Jeder weiß ja, daß die Witwen sich gern trösten lassen. Und ein Ball der Witwen, ein Tanzvergnügen kann doch nur darauf berechnet sein, den Witwen Trost zu schaffen. Weshalb aber die Witwen nun solche Bälle besonders gern aufsuchen: sie sind ihres Ernährers beraubt und suchen sich auf den Witwenbällen Verdienst. Erotik und Ökonomie wirken bei ihnen zusammen – wie jedenfalls aus den folgenden Auszügen aus Akten der Gesellschaft für ethische Kultur ersichtlich ist:

Verwitwete Marie T., 48 Jahre alt, hat schon fünf Jahre vor dem vor zwei Jahren erfolgten Tod ihres Mannes diesen verlassen und ernährte sich seitdem von Abvermieten und vom Waschen im Hause. Sie ist sehr männertoll und besucht leidenschaftlich die Witwenbälle, auf denen sie sich auch das Geld für ihren großen Aufwand erwirbt. Sie ist weder hübsch noch schön, doch von ansehnlicher Figur. Ihre Züge sind frech. Sie verkehrt mit ihren männlichen Mietern und beherbergt auch nicht Angemeldete. Man sah sie nur mit Hemd, Hose und Schürze ungeniert in ihrer Wohnung herumgehen.

Witwe Klara B. ist ein ekelhaft schmutziges Weib. Sie zahlt nirgends Miete und lebt mit einem Zuhälter, einem ewig betrunkenen Lumpenhändler, der sie und die beiden 12- bzw. 2jährigen Töchter schlägt. Die Leute sind so furchtbar ordinär und laut, es kommen so viele Männer und Frauenzimmer bis nachts 2 Uhr zu ihnen, daß der Skandal nicht zu ertragen ist.

Natürlich wird die Gesellschaft nach kurzer Zeit exmittiert, aber es gelingt ihr immer wieder, einen andern Wirt hineinzulegen.

In der letzten Person haben wir schon jene niedrige Prostituierte vor Augen, die im Berliner Volksmund Trine genannt wird. Als Schimpfwort gilt diese Bezeichnung wohl für alle Prostituierten. Doch heißen die ein wenig besseren Prostituierten Schneppen. Die Trine ist jene Dirne, die ohne Hut an den Häusern entlangstreicht, in den Hinterhäusern der Arbeiterquartiere absteigt oder gar in Parkanlagen, auf Baustellen, am Kanal, auf Höfen und Treppenfluren sich preisgibt. Einige Porträts mögen hier folgen:

Lieschen. Aus armer Arbeiterfamilie. Ging frühzeitig in die Fabrik, auf Kartons. Von ihren Kolleginnen wurde sie mitgenommen nach Rummelsburg zum Tanz. Auf dem Wege vom Saale zum Bahnhof wurde sie von ihrem Begleiter verführt. Eine Zeitlang hielt sie zu ihm und lief ihm nach, bis er nichts mehr von ihr wissen wollte. Auf dem Tanzsaal lernte sie bald einen andern kennen, einen Packer aus einer Fabrik. Nun kam der erste, ein Schlächtergeselle, wieder zu ihr. Sie konnte ihn nicht abweisen, aber auch den Packer nicht loswerden. Der Vater, ein Bahnarbeiter, merkte das und warf sie hinaus. Ihr Verdienst reichte nicht aus, um Schlafstelle und alles andere bezahlen zu können. Eine Stubenkollegin, die jeden Sonnabend im Scheunenviertel Geld verdiente, nahm sie mit.

Seitdem läuft Lieschen mit weißer Schürze dort auf den Strich.

Die rote Grete. Sie war Schürzennäherin und verdiente in der Woche acht bis zehn Mark bei ihrem Meister, der bessere Löhne zahlte. Abends und Sonntags besorgte sie ihrem Vater, einem städtischen Gasarbeiter, die Wirtschaft. Ihre Mutter war verhältnismäßig jung gestorben. So mußte sie mit ansehen, wie Vater Frauen aus dem Hause und aus der Nachbarschaft – viele kleine Geschäftsfrauen, die nach dem großen, robusten, rothaarigen Manne ganz närrisch waren – in die kleine aus Küche und Stube bestehende Wohnung mitbrachte. Das große vollbusige Mädchen mit der weißen Haut und den dicken rotblonden Zöpfen wurde nun arg bedrängt von ihrer eigenen Libido und von zahllosen Männern. Bald hatte sie nur noch wenige ruhige Nächte und konnte nicht mehr pünktlich zur Arbeit kommen, ja, mußte oft ganze Tage versäumen, um ausschlafen zu können. Da blieb sie eines schönen Tages ganz von der Arbeit fort und lief die Koppenstraße entlang.

H. Zille 1924: Feierstunde.

»Schnell noch 'n Kißken, Karl – ick muß in 'n Meechenschutz!«

Frau B. Ihr Mann war Bauarbeiter gewesen. Sie hatte in den schlechten Wintermonaten Aufwartestellen angenommen. Als er starb, war sie noch jung und ging auf Bauten als Reinmachefrau – von ihrer Heimat her, dem ostpreußischen Dorf, war sie ja schwere Arbeit gewöhnt. Da kam ihr aber der Trunk in die Quere. Ihr Vater war im Delirium gestorben. Und sie konnte es in den zugigen und feuchten Neubauten nicht ohne Schnaps aushalten. Im berauschten Zustande hatte sie nichts dagegen, wenn die Arbeiter auf sie eindrangen. Der Polier kam dahinter und wies sie, als sie angetrunken war, vom Bau. Schimpfend und lallend ging sie fort und bot sich den Steinkutschern für Schnaps und ein Nachtlager in den Ställen an.

Elsa. Sie wurde bei ihrer Großmutter erzogen, die in einer Kellerwohnung hauste, von Almosen und den Unterstützungen einer Tochter lebte. Die Alte galt dem Kinde als Mutter – Elsa war stolz auf die Schwester, die immer so reich gekleidet und mit Geschenken ankam – fast stets mit einem andern Herrn, den sie als ihren Bräutigam vorstellte. Bis zu ihrem zwölften Jahr war sie fleißig in der Schule. Dann fing sie an faul zu werden. Im Zorn schrie die Großmutter einmal: »Du willst wohl auch solch Stücke werden wie deine Mutter, die Trude!« Da wußte Elsa, daß ihre Schwester ihre Mutter war. Und da ihr Freundinnen in der Schule allerlei erzählt und beigebracht hatten, ließ sie sich aus Neugier mit Jungen ein. Schließlich gab's einen Skandal in der Schule. Seit der Zeit schien es ihr ungefährlicher, sich erwachsenen Männern anzubieten. Da sie richtig ausgewachsen war, nahmen diese sie für voll und freuten sich über das junge Ding, das für wenige Groschen mit ihnen hinter die Zäune ging, oder in Hausfluren, auf Böden und in Kellern hinter ihnen her war. Als sie schwer krank wurde, kam ihre Großmutter hinter dies Treiben.

Das sind alles galante Vorkommnisse in den unteren Bevölkerungsschichten. Daß es auch den oberen Schichten nicht an solchen fehlt, ist schon im Kapitel von den Salons besprochen worden. Eins aber fehlt den oberen Bevölkerungsschichten ganz: Die Kinderprostitution. Sie ist vor Jahren in ihrem ganzen Umfang bei der denkwürdigen Verhandlung des Prozesses Sternberg zum Vorschein gekommen. Hier möchte ich nur darauf hinweisen, daß alle weiblichen Minderjährigen der Gelegenheitsprostitution verfallen können, wenn sie ihrem eigentlichen Schutzgebiet, der Familie, zu früh entzogen und in den Erwerbskampf hineingestoßen werden. Ebenso wie es der kleinen Ballettänzerin, von der ich im Kapitel »Künstlerinnen« gesprochen, ging, ebenso kann es den mit Zeitungs- und Frühstücksaustragen beschäftigten Kindern gehn. So groß, wie bei den in Balletts und an obskuren Bühnen auftretenden Kindern ist die Gefahr ja nicht. Aber sie ist da, wie manche Prozesse bewiesen. Und die »Nutten«, kindliche Mädchen, die sich an bestimmten Orten anbieten, sind lebende Zeugen für solche Möglichkeiten. In den von mir mitgeteilten Akten der Gesellschaft für Verbreitung ethischer Kultur ist mehrmals auch von den Jugendlichen die Rede; so von den Vorwürfen, die das junge Modell und deren Mutter einander machten und die sich nur auf die von ihnen geübte Gelegenheitsprostitution beziehen konnte.

Ebenso wie junge Mädchen als ältere erwachsene Mädchen auftreten, ebenso gehen erwachsene als kindliche. Wenn ihr Körper noch hager und zurückgeblieben ist, also kindlich erscheint, nutzen sie das sehr gern aus. Da den wirklich im Kindesalter stehenden Mädchen meistens noch die nötige Geschäftsroutine fehlt, um sich in der besseren Gegend bewegen zu können, nutzen gewitzte ältere Mädchen die Situation aus. Sie tragen möglichst kurze Röcke, enge Blusen und kindliche Hüte. Sie hüten sich, allzu reich beladene Hüte aufzusetzen und altmachende Kleider, die mit Spitzen und Seide besetzt sind, anzuziehen. Zu ihnen gehört Hannchen. Sie ist die Tochter eines Berliner Gemüsehändlers. Schon in der Schule glänzte sie stets mit modernster Kleidung und mit Schmuck. Mit zehn Jahren besaß sie bereits eine goldene Uhr und kam oft mit seidenen Blusen zum Unterricht. Der Vater war ganz vernarrt in sein einziges Kind. Wenn es zum Zirkus, zum Zoologischen Garten oder ins Theater wollte, ging's immer nur im Auto – von der Vorstadtstraße aus. Zur Konfirmation wurde eine Equipage bestellt. Alles andere ward im gleichen Stil gehalten: Essen mit Wein, seidene Kleider usw. Einen Monat später wurde der Vater ausgepfändet. Er bekam die Gelbsucht. Da verließ Hannchen die Eltern und ging unter die Zirkustänzerinnen. Eine Kollegin nahm sie mit ins Kaffeehaus. Und die Mutter, bei der sie wohnte, machte die kleine zierliche Person als Nutte auf. Heute ist Hannchen 19 Jahre, tanzt in verschiedenen Nachtlokalen Solotänze – geht aber immer noch als 14-15jährige.

Mimi. Jeden Abend zwischen neun und elf sitzt sie in einem kleinen Kaffeehaus der Friedrichstraße einsam und scheu dem Büffet gegenüber, während die andern Mädchen nach den hinteren Räumen gehen. Mit ihrem tiefgescheitelten schwarzen Haar, mit dem kleinen roten Mund und dem schmalen glatten Gesicht, sieht sie wie ein unschuldiges Kleinstadtmädchen aus, das frisch von der Pension hereingekommen ist. Aber sie ist schon seit vier Jahren in Berlin und schickt fleißig nach Hause an die Mutter, die nicht weiß, daß Mimi nie in eine Stelle gegangen ist, daß sie mehrere Monate auf die Stelle als Kindergärtnerin gehofft hat – sich nicht nach Hause wagte – und der es so gleichgültig ist, ob ihr ein Mann zu nahe kommt oder nicht. Am liebsten sind ihr die Alten. Die zahlen, ohne daß man sie quälen braucht. Nur wollen die immer »ganz junge«. Wenn Mimi nun so nach elf Uhr züchtig die Straße entlang schreitet, sieht sie auch da frisch aus wie ein Pensionsmädchen.

Scheint es nach dem Vorstehenden, als sei Berlin total verkommen und als müsse man die Hände über dem Kopf zusammenschlagen über die Verderbnis der großen Stadt, so sei davon in Ruhe abgeraten. So wenig mit diesem Werk beabsichtigt ist, den Anschein zu erwecken, als könnten noch viel schlimmere Dinge berichtet werden, so wenig sollen Zustände und Dinge, die zwar häufig sind, als allgemeingültig hingestellt werden. Nein, allgemein sind diese Zustände nicht. Sie sind nur häufig. Das ist aber nur natürlich. Man muß doch daran denken, daß Berlin die Zentralstadt eines aufstrebenden Volkes von 60 000 000 Menschen ist, eine Zentralstadt mit einem großen Fremdenverkehr und daß es eine Zufluchtstätte für so viel schwache, kranke, gescheiterte und verkümmerte Existenzen ist, die den Lockungen des Großstadtlebens und der Großstadtluft nicht allzu viel Widerstand entgegensetzen können.

Da es sich aber gerade bei den gelegentlichen Galanterien meist um Menschen handelt, die ebenso ernst und fleißig ihre Arbeit verrichten wie andere Leute, die nicht das Glück haben, zeitig einen sie vor gewisser Unbill schützenden Mann zu finden, so soll man sich hüten, diese Dinge mit allzu schmutzigen Augen anzusehen. Sind doch diese Mädchen und Frauen keineswegs für jeden zu haben, sondern eben nur für den, der sich ihnen auf eine gefällige Art zu nähern versteht, der ihr »Fall« ist. Hat die heutige Sitte die alte überkommene Sitte gesprengt, so ist es nötig, daß wir eine neue uns zu eigen machen. So wollen wir von jetzt an daran denken, daß es jedes erwachsenen Menschen ureigenes Recht ist, sich mit dem zu verbinden, der ihm zusagt – und so lange er ihm zusagt. Kein Mensch hat in die geschlechtlichen Beziehungen eines andern hineinzureden – so lange sie ihn nicht schädigen. Sie werden stets von den gerade vorliegenden Verhältnissen in gewisse Formen gebracht. Die heutigen Verhältnisse aber sind so kompliziert und vielfältig, daß nicht eine Form allein die ganze Menschheit umfassen kann. Was für den einen möglich ist: die Einehe, ist für den andern ein Widersinn. Die Arbeitsbienen, männliche wie weibliche, denen die Ehe zu kostspielig ist, haben ebenso ein Recht auf Lebensfreude, wie andere Menschen, die das Glück der Ehe genießen dürfen.

Nur eins ist zu wünschen, daß jeder Anklang an Prostitution, an den Leibesverkauf fortfallen möge und nur Wille und Trieb, nicht die Absicht auf wirtschaftlichen Nutzen den Verkehr der Geschlechter regele. So lange die Frauenarbeit jedoch eine niedrig bezahlte ist, wird die Gelegenheits-Galanterie nicht verschwinden. Ganz aufhören wird sie nie. Im weiblichen Geschlecht liegt, daß die Gunst auch eine Huldigung, oft in Form von Wertgegenständen verlangt:

Am Golde hängt

Nach Golde drängt

Doch alles ...

Was aber im Menschen liegt, sollen wir nicht mit Schmutz bewerfen.