|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Das Tanzbein – Die Liebe nach Noten – Die große Tanzwelle – Die rote Laterne – Ja, beim Souper! ... – Saftläden – Dielengespräche – Die Liebe um deb Marmortisch – Liebessalons – Theaterfrauen – Vom Rummel zum Vergnügungspark – Bahnhofsromantik – Die galante Reise – Die Liebe im Grünen – Freibäder und Meetings – Der Ruf nach dem Glück – Zigeunerliebe

D. Chodowiecki.

Auf dem freien Liebesmarkt finden wir eine große Menge von Frauen und Mädchen, die bald leichter, bald schwerer zu erobern sind. Sie lehnen im Grunde alles Geschäftsmäßige ab. Viele von ihnen wollen erst längere Zeit umworben, wollen wohl gar die Suggestion der Liebe genießen, wollen geliebt werden und selbst ein wenig Grund zur Liebe haben. Ein wenig Zuneigung oder zum mindesten Verliebtheit verlangen sie alle, wünschen auch wohl selbst Grund zur Verliebtheit zu haben. Es muß ja nicht immer die große Liebe sein, in die sich ja auch Achtung und Kameradschaft hineinmischen soll. Verliebtheit genügt, die sich manchmal allerdings auch mit einer gewissen Kameradschaftlichkeit paart. Eine unendliche Zahl von Arten und Möglichkeiten wächst auf diesem Liebesmarkt. Ja, manchmal blüht wohl gar die wirklich glühende und starke Blume der großen Liebe auf dem sonst so leichten und seichten Boden auf.

Dann aber wandern über diesen Liebesmarkt auch jene unzähligen Mädchen, die für eine flüchtige Zuneigung, für eine kurze Zärtlichkeit ein Entgelt in irgendeiner Form erwarten, oft bar Geld, oft aber auch nur Geschenke wie Handschuhe, Hüte, Schmuck oder irgendein Luxusstück zur Kleidung, häufig aber begnügen sie sich mit einem besseren Abendbrot, als sie es sich leisten können. Viele sind auch schon willig, wenn der Herr mit ihnen ausgeht und Theaterplätze, Fahrkarten oder Eintrittskarten bezahlt.

Die Zahl dieser Mädchen läßt sich auch nicht annähernd feststellen, da die Grenzlinie zwischen Gelegenheitsdirne und Liebesverhältnis durchaus verschwommen ist. Ja, manche Rechtslehrer bestreiten z. B., daß die Verkäuferin, die sich nach einem Souper ihrem Kavalier hingibt, Prostitution treibt. Sie sind der Meinung, daß nur jene Frauen, die ausschließlich von der Unzucht leben zu den Gefallenen zu zählen sind.

Ungeheuerlich wäre es jedenfalls, alle die vielen Mädchen zur Prostitution zu rechnen, die einen Freund haben – bald auf kürzere, bald auf längere Zeit – und die irgendwelche kleinen Geschenke oder Aufmerksamkeiten von ihm empfangen. Allerdings dürfen wir nicht vergessen, daß bei allem natürlichen Hang, sich anzuschließen und hinzugeben, bei vielen Mädchen auch ein wenig wirtschaftliche Motive mitsprechen. So könnte man annehmen, daß die Prostitution jedenfalls nicht nur eine Angelegenheit persönlicher Veranlagung, sondern auch eine Angelegenheit der gesellschaftlichen Zustände, eine volkswirtschaftliche Frage ist. Bei den Halbweltmädchen spielt jedenfalls öfter das wirtschaftliche Moment die ausschlaggebende Rolle für ihr Leben. Die große Mehrzahl aller andern Mädchen aber, die nicht ganz der Galanterie entbehren, leben in so vielfach verschieden gefärbten Zuständen, daß kein Mensch sie der Prostitution beschuldigen kann. Unzählige Motive wirken wechselnd in diesen Mädchen als Triebfeder, wenn sie nicht in klösterlicher Enthaltsamkeit leben. Sie suchen ihr Glück draußen, sie wildern wohl manchmal auf Zärtlichkeit, weil sie sonst keine finden ...

Da die Geschichte des Tanzes eine Geschichte der Beziehungen der beiden Geschlechter zueinander ist, und wie sich in dieser Geschichte das Wesen und das Werden dieser Beziehungen äußern, so etwa ist auch die Geschichte der Berliner Tanzlokale zugleich eine Geschichte der Berliner öffentlichen Galanterie. Zum mindesten spiegeln sich in ihr die freie Liebeswahl und die Halbwelt der deutschen Zentralstadt in ihren verschiedenen Phasen und Entwicklungen. Und die Berliner Galanterie zeigt sich dort am offenherzigsten den Blicken des Beobachters. Der Tanz macht sie frei. Ihr Temperament, ihre Kultur oder Unkultur kommen zum Vorschein. Ist doch der Tanz überhaupt ein Entfesseler. Jede Frau, jedes Mädchen wird im Tanze ihre Natur offenbaren, und nicht nur mit den Füßen, nein auch mit den Empfindungen tanzen.

So ist denn grade der Tanz geeignet, der Galanterie als Hilfsmittel zu dienen. Ist doch die Frau fortwährend genötigt, sich zur Wahl zu stellen, immerwährend ihr Temperament, ihren Rhythmus – den ihres Leibes und den ihrer Seele – anzupreisen.

Und gerade im Tanzsaal findet leicht jeder die seinem Rhythmus entsprechende Ergänzung. Der geschlossene Raum täuscht eine geschlossene Gesellschaft vor, er stellt eine gewisse Gemeinschaft her, die eine Anknüpfung und eine Annäherung erleichtert. Das sonst auch in der Gesellschaft übliche, allerdings verfeinerte Spiel zwischen den Geschlechtern findet sich auch in den Tanzsälen, die der freien Galanterie ihre Türen öffnen. Selbstverständlich äußert sich das, was in der Gesellschaft häufig nur verschleiert und übertüncht ist, in den Tanzlokalen robuster, offenherziger und – auch bösartiger. Während der Tanz in der Gesellschaft meist nur eine Vermittlerrolle spielt, um Ehen, Liebesverhältnisse zu stiften – und so doch manchmal zwei Menschen für ihr Leben, für gemeinsames Leid und für gemeinsame Lust zusammenführt –, dient der Tanz der Galanterie allerdings nur zu ihrem eigenen Zweck: Menschen für kurze Lust zusammenzuführen.

Nichts kann geeignet sein, dem Zwecke der Galanterie besser zu dienen, als die Tanzlokale. Das oft recht schnelle Herumdrehen und Dahinjagen der Tanzenden, das enge paarweise Beisammensein, das die modernen Rundtänze verlangen und gewähren, bringt manches träge Blut in raschere Wallung. Einige Worte, unterstützt von den beim Tanzen leicht möglichen zärtlichen Blicken, Bewegungen und Berührungen sagen alles. Dazu das festliche Gewoge, das Durcheinander lieblicher, pikanter oder wüster Gestalten, von feiertäglichen bunten und glitzernden Kleidern, lächelnden, erhitzten Gesichtern, leuchtenden Augen – und all der Dunst, der über einer tanzenden Menge lagert ...

Das alles hat die Tanzlokale zu einem so großen Bestandteil unserer modernen, großstädtischen Vergnügungsindustrie werden lassen.

Löffler-Balz: Kankantänzerin in Hosen. (1860)

Nicht wenig dazu beigetragen hat gewiß auch die Entwicklung des Tanzes. Die alten höfischen Tänze mit ihrer Steifheit, die stets die Mehrzahl der Festteilnehmer zum Stillsitzen und Zuschauen verdammten, konnten wohl nicht ein solches Zusammenströmen Erholungs- und Vergnügungslustiger herbeiführen, wie die heutigen Rundtänze mit ihrer Tendenz, jeden und jede zum Tanz zuzulassen. Jeder kann sehen, wie getanzt wird, und kann zugleich den Tanz selbst genießen. Jeder steckt im Trubel drin und jeder macht den Trubel. Jeder läßt sich von dem lebenden Karussell der Tanzpaare mitreißen und jeder reißt sie mit.

Der simpelste Volkstanz, der Walzer, ein Reigen, von einzelnen Paaren getanzt, hat alle Versuche höfischer Kultur überwunden, ihn zu verunzieren, zu »höherer Kultur« zu erheben. Der Hof – die Kultur hat uns keinen Tanz gebracht. Aber das Volk in all seiner Unkultur. Es hat den herrlichen Walzer geschaffen – diesen individuellsten aller Tänze – ein einzelnes Paar genügt zum Walzer, es tanzt für sich – Hunderte von Paaren tanzen zugleich, alle Paare können zugleich tanzen. Niemand nimmt eine bevorzugte Ausnahmestellung ein.

Nur eine solche Tanzweise, die beide Geschlechter in engem Rhythmus verband – der Paartanz sagt zärtlich: Du! – konnte unsere riesenhaften Tanzlokale hervorrufen. Sie sind mit unsern Tänzen groß geworden. Und die Tänze mit ihnen. Spielten doch jene Wiener Walzerkönige, deren Tänze die ganze Welt eroberten, in öffentlichen Tanzlokalen.

Die öffentlichen Tanzlokale sind auf manche Art mit unserer Kultur und ihren Schäden verknüpft. Sie sind nur möglich in einem demokratischen – oder doch wenigstens bürgerlichen Zeitalter. Sie sind selbst ein Stück Demokratie. Allerdings ein oft fratzenhaft verzerrtes Stück ...

Aber – was würde besser, wenn man sie schließen würde?

Im Beginn der neunziger Jahre des vorigen Jahrhunderts war über das wüste Treiben in den Nachtkaffeehäusern anklagende Kunde an fromme Frauenohren gedrungen. Die wußten ihre Wünsche, durch Schließung der Lokale die Prostitution einzudämmen, gut anzubringen. Und ein starres Reglement schloß in beliebter Gleichmacherei großstädtische Erholungsstätten und die Kuppelhallen. Nach wenigen Tagen sahen die Behörden, daß die Dirnen nach der Polizeistunde wie aufgescheuchte Hühner aus dem Kaffee auf die Straße eilten, um dort ihr Wesen zu treiben. Da sah man, daß dieser Hieb wieder einmal vorbeigegangen, und man stellte die früheren Zustände wieder her.

Nicht anders würde es gehen, wollte die Behörde allzu eifrigen Sittenwächtern nachgeben und den Tanz aus dem großstädtischen Leben verbannen.

Wenn hier auch vielfach von den Vertretern der käuflichen Liebe, von der Halbwelt die Rede ist, so nur, weil sie sich eben immer in alle Tanzfestlichkeiten einzudrängen wußten. Jedoch ist in vielen Fällen das Leben auf dem Tanzparkett mehr dem freien Liebesmarkt zuzurechnen, zum mindesten in neuerer Zeit, weshalb die Tanzfreuden in diesen Abschnitt eingeordnet sind.

Die Zeit des alten Fritz und seines Nachfolgers hatte in Berlin eine merkwürdige Erscheinung gesehen: fast alle Bordelle waren mit Tanzsälen verbunden. Manchmal dienten diese Säle nur den Bordellinsassinnen, manchmal aber fand sich in ihnen auch ein größerer Kreis von auswärts der Stadt wohnenden Mädchen ein. Zweifellos benutzten diese Mädchen nicht nur die Säle des Bordells zur Anknüpfung von Bekanntschaften, sondern gingen auch ihrem Geschäft in den Bordellen nach, wenn eben gerade Zimmer frei waren. Das war nur in einer Zeit möglich, die noch nicht so mit Heuchelei durchsetzt war, wie die unsere. Denn, daß eine ganze Reihe unserer heutigen Tanzlokale keinem Zweck weiter dient, als der Anknüpfung von Verbindungen zwischen der Halbwelt und ihren Kunden, bedarf wohl nicht mehr des Beweises. In vielen Fällen mag der Tanzsaal eines Bordelles nichts weiter als ein Zimmer gewesen sein. Einige Bordelle müssen wohl auch wirklich saalartige Räume besessen haben, wie eben jene, die auch von den zerstreut in der Stadt wohnenden Dirnen besucht wurden. Das Leben und die Art der Säle in den Bordellen des 18. Jahrhunderts werden noch an anderer Stelle zu schildern sein, die Schilderung kann sich also auf die anderen Tanzsäle beschränken. Jeder einzelne wird nicht aufgeführt. Soll doch keine Chronik geschrieben, sondern nur die Art geschildert werden.

(Lustige Blätter)

Niczky: Goldregen.(1910)

Zu den bekanntesten Tanzsälen unter der Regierung Friedrich II. gehörte der Tändlersche in der Friedrichstraße dicht am Halleschen Tor. J. G. Müller preist ihn in seinem Gemälde von Berlin als überaus schön und sehr lang und fährt fort:

B. Dörbeck: Anzügliche Redensart:

»Duhn sie mich den Gefallen un reden Sie nich von desjenige«.

(Um 1830)

»In der Mitte ist die Decke durchbrochen und in die viereckige Öffnung in der zweiten Etage ein Geländer angebracht, über welches man von oben in den Saal hinab sehen kann. Oben befindet sich das Billard. Auch hängt in jener Öffnung eine Krone. Oben und unten sieht man stets eine gewaltige Menge Menschen.«

Die Mädchen, die diese Tanzsäle besuchen, nennt Müller »honette Freudenschwestern« und erzählt von ihnen:

Die Mädchen sind sämtlich frisiert, meistens noch sehr jung und gut (gewöhnlich weiß) angekleidet. Sie wohnen in der Stadt zerstreut, hin und wieder in einem Kämmerchen mit einem alten Weibe als der Hausmutter und die Gesellschaftsdame zusammen. Sie nehmen zwar auch hier sehr gerne Visiten an, wenn sie welche haben können, allein dies ist eben der große Punkt, der sie beschäftigt, Bekanntschaft zu machen, und alsdann des Abends etliche Liebhaber mit nach Hause zu bringen.

Zu diesem Ende (und um zahlreichen Zuspruch zu haben) hat sich der gegenwärtige Besitzer des so berüchtigten Bost'schen Tanzsaals in der Neustadt, auf der letzten Straße, Herr Lehmann, der armen Dinger erbarmt und erlaubt ihnen, sich auf seinem Tanzsaal einzufinden, um daselbst auf Eroberungen auszugehen.

Es sei mir erlaubt, diesen Tempel der Venus mit ein paar Worten zu beschreiben. Es ist ein großer, viereckiger Saal. In der Mitte hängen drei große Kronen von Kristallglas mit brennenden Kerzen, an den Wänden aber Spiegel mit Wandleuchtern. Oben und unten geht man durch zwei kleine und etwas niedrige Nebenzimmer (in denen gespeist wird) Treppen hinauf zu den schön tapezierten und verschlossenen Logen; zur Seite aber ist eine Barriere für die Musikanten. Hier gehen nun die respektiven Liebhaber entweder unten auf und nieder, trinken ein Glas Bier, rauchen eine Pfeife, oder sie mieten oben eine Loge und lassen sich eine Bowle Punsch oder Bouteille Wein heraufbringen und sehen sodann dem Schauspiel oft ohne fernere Teilnehmung zu.

Wofern sie aber nicht so enthaltsam sind, so brauchen sie nur oben oder unten einen Wink zu geben oder gleich dem Sultan das Schnupftuch zu werfen, und sogleich wird das Mädchen erscheinen, das ihnen gefällt. – »Guten Abend, mein Lieber, so allein?« Du präsentierst ihr ein Glas Punsch oder Wein. »Wollen Sie sich nicht setzen, mein Kind?« (wobei sie der Liebhaber gemeiniglich auf den Schoß nimmt und in der Nähe abmißt, was etwa ihre Reize versprechen) ...

Nach diesem Bericht hat es neben den mit Bordellen verbundenen Tanzsälen noch nicht viel andere öffentliche Tanzlokale gegeben. Die entwickelten sich erst in dem Maße, in dem die Bordelle nach und nach ganz unterdrückt wurden.

Hatten im 18. Jahrhundert viele Tanzsäle in Verbindung mit Bordellen gestanden, so war das schon im Anfang des 19. Jahrhunderts anders geworden. Die Tanzlokale bestanden für sich, aber sie hatten doch gewisse Verbindungen mit der Halbwelt. Jedenfalls berichten viele Schriftsteller und Sittenschilderer jener Zeit, die öffentlichen Tanzlokale seien Lieblingsorte der galanten Mädchen gewesen. Als einfache Tanzlokale, in denen neben Studenten und kleinen Beamten sowie Soldaten die arbeitenden und dienenden Mädchen verkehrten, wohl auch Kleinbürgerfamilien sich unterhielten, aber auch Verbrecher und Diebsdirnen zu finden waren, werden genannt:

Ein Tanzlokal im sogenannten Voigtlande, ein gleiches vor dem Prenzlauer Tore, ein gleiches in der Grenadierstraße, ein gleiches in der Linienstraße. Die sogenannte Flinte, der sogenannte Waschlappen, ein Lokal in der Zimmerstraße, ein Lokal in der Kurzen Straße usw.

Zille: Vor der Demaskierung (Maskenball, Berlin N)

»Du Vorstand, hier is eene Dame drin, wat aber een Herr is.«

Eins der ersten größeren Tanzlokale, das ganz der Halbwelt diente, war das in der Dorotheenstraße gelegene Lokal »Der Onkel«. Stieber erzählt von ihm:

»Dieses schon unter der Regierung Friedrich Wilhelm II. begründete Lokal erfreute sich anfangs eines so günstigen Rufes, daß es selbst vom Hofe eifrig besucht wurde. Mit der Zeit wurde es jedoch wegen seiner Nähe an der Universität ein Zusammenfluß der Studenten und der im Anhange derselben befindlichen liederlichen Frauenzimmer. Nachdem die Prostitution hier einmal ihren Sitz aufgeschlagen hatte, sank das Lokal immer mehr, und zuletzt wurde es der Haupttummelplatz der Berliner Dirnen. Namentlich bei den Bällen, welche hier am Mittwoch und nach dem Ersten eines jeden Monats stattfanden, erschienen die Prostituierten zahlreich, wie zu einem großen Wahlfeste. Die Polonäsen, welche an diesen Abenden über den Hof hinweg und durch die Logen getanzt wurden, hatten einen klassischen Ruf erlangt. Auch der Garderobier dieses Balles, der alte Oberland, war für Berlin eine klassische Person. Das Herrenpersonal bestand bei diesen Gelegenheiten außer den Studenten noch hauptsächlich in Artilleristen und Bedienten, also in sehr verschiedenen Elementen. Wie sich von selbst versteht, fielen unter einem so gemischten Publikum vielfach Exzesse, namentlich aber arge Schlägereien vor, und mancher unserer Mitbürger, der sich jetzt in einer hohen Stellung befindet, ist während seiner Studentenzeit unter den vier kleinen Lämpchen, welche unter der Eingangstür des Hauses zu flimmern pflegten, mit blauem Rücken und leichter Börse hindurchgegangen. Natürlich sahen die Polizeibeamten und namentlich die akademischen Behörden diesem Treiben nicht mit günstigen Augen zu. Nachdem schon mehrere Jahre hindurch den Studierenden durch Anschlag am schwarzen Brett der Besuch dieses Lokales streng verboten war, erfolgte im Jahre 1840 die völlige Schließung desselben.

»Ist hier der Weg zum Schinkelplatz?« –

»Da gehn' se man durch den Schwibbogen und lassen Se den Lustgarten links liegen!«

(Galanter Scherz aus der Biedermeierzeit.)

Unter den Frauenzimmern, die in jenem Lokal verkehrten, standen namentlich zwei, das Droschkenpferd und der schlappe Anton, an der Spitze. Beide waren durch ihren fortwährenden Umgang mit Studenten so sehr in alle Regeln eines Komments geweiht, beide sprachen ein so treffliches Latein und hatten so viele Verse des Horaz aufgegriffen, tranken auch so bedeutende Massen vom bayrischen Bier, und wußten so gut mit der Muskellehre und der gesamten Anatomie Bescheid, daß sie füglich eher als mancher ihrer Anbeter ins Examen zu gehen vermochten.

Nächst ihnen glänzten namentlich die beiden Küstertöchter, Albertine und die kalte Pauline, die ungetreue Jette und die kleine Auguste mit der griechischen Nase, in diesem Kreise. Letztere war späterhin an einen professionierten Spieler verheiratet, der sich ursprünglich als Viehhändler ernährt hatte.

Neben dem Onkel existierten damals noch einige ähnliche Lokale, die sich jedoch eines minder klassischen Rufes erfreuten. Hierzu gehörten die Wegenersche Tabagie in der Französischen Straße, der Römersaal in der Münzstraße, die Lotzschen Anlagen vor dem Oranienburger Tor (die spätere Villa bella), die Friedrichstädtische Halle in der Krausenstraße und das Gräbertsche Lokal in der Waldemarstraße. All diese Lokale wurden mehr oder weniger von leichtsinnigen Frauenzimmern besucht. Der Römersaal und die Lotzschen Anlagen waren von den akademischen Behörden auch in den Bann getan, wurden aber nichtsdestoweniger hauptsächlich von Studenten besucht. Das Gräbertsche Lokal war durch seine theatralischen Vorstellungen und unter diesen insbesondere durch seine Balletts berühmt geworden, und wenn diese über die Bühne gingen, so konnte man selbst einige unserer angesehensten und gebildetsten Männer unter dem buntgemischten Publikum erblicken.

Bis zum Jahre 1822 waren wirkliche Ballokale nicht in Berlin vorhanden. Der »Onkel« mag in seiner ersten Zeit eine Art Ballokal gewesen sein. Sonst wäre wohl der Hof Friedrich Wilhelms II. nicht bei ihm eingekehrt. Aber – dieser lustige Hof hätte sich wohl auch noch anderswo amüsiert ...

Auch in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts hatte der Hof noch seine ungezwungenen Feste. Während des Karnevals waren fünf Redouten im Saale des Königlichen Opernhauses, und dies war das Hauptfest für die niederen Stände.

Zeitgenossen klagten: Seit einigen Jahren ist die Redoute immer mehr gesunken, und nach Mitternacht sind anständige Frauenzimmer nur noch als sehr seltene Ausnahmen unten im Saal zu finden. Tun sie viel, so sitzen sie allenfalls in den Logen des ersten Ranges und sehen von dort auf das Getümmel, doch wagen sie schon allein dadurch, ihrem Rufe zu schaden.

Von 12 Uhr bis 5 Uhr morgens, wenn die Redoute beendigt wird, herrscht die größte Ungebundenheit, welche dadurch gewiß noch sehr vermehrt wird, daß man nur auf den Gängen und in den Logen, nie aber unten im Saale die Maske abnehmen darf.

Mit der Larve vor dem Gesicht glaubt sich jeder unerkannt und erlaubt sich auf Rechnung dieses Inkognitos so manches, was er nicht tun würde, trüge er sein eigenes Gesicht zur Schau. Alles, was von dem weiblichen Geschlecht der Galanterie huldigt, oder gar für immer zu ihrer Fahne geschworen hat, besucht die Redoute fleißig und geht hier auf Eroberung aus, nicht selten sogar zuerst angreifend.

Im Jahre 1822 wurde auf den Trümmern des alten Lokals »Hundeleben« der erste elegante Tanzsaal, der »Wiener Saal«, erbaut. Neben ihm existierten der Apollo- und der Silbersaal. Und im Jahre 1831 wurde der Wiener Saal in das alte Krügersche Kolosseum in der alten Jakobstraße umgewandelt, und die alten Herren, die später von diesem Lokal erzählten, gerieten förmlich in Ekstase. Selbst der Polizeirat Stieber schwärmte:

»Aber Lowise, wo bleibste denn? Ick suche dir schon 'ne janze Weile im Saal.«

»Ach entschuldige man, ick hab mir bloß mit dem Herrn zusammen verheddert.«

(Galanter Witz aus der Biedermeierzeit, illustriert von Dörbeck.)

»Dieses Lokal war offenbar das gemütlichste, anständigste, glänzendste und zugleich komfortabelste, das jemals in Berlin existiert hat und vielleicht existieren wird. Mag der Krollsche Wintergarten noch so grandios und majestätisch, noch so brillant und glänzend sein, nie werden seine Besucher mit solcher Wärme und Gemütlichkeit, nie so con amore in ihm verweilen, als dieses bei dem alten Kolosseum der Fall war. Nachdem die erste Neugier der Berliner befriedigt worden war und das Lokal aufgehört hatte, ein privilegiertes Besitztum der höheren Stände zu sein, konzentrierte sich in solchem allmählich eine höchst heitere, fröhliche und doch äußerlich höchst anständige Gesellschaft, welche alle in spezieller Beziehung interessanteren Elemente Berlins in sich vereinigte. Freilich gewann das Prostibulum auch hier sehr bald die Oberhand, doch hatte das Lokal so viele in sich abgesonderte Räume, daß sich in demselben die verschiedenartigsten Elemente ohne gegenseitige Belästigung vereinigen konnten, und Herr Krüger wußte den richtigen Takt gewöhnlich so sehr zu treffen und eine so strenge Polizeiaufsicht zu handhaben, daß die Schranken der Geselligkeit selten überstiegen wurden. Der Brand des Kolosseums im Jahre 1843 war daher für manchen Berliner und manche Berlinerin ein harter Schlag, aber ein noch härterer für Herrn Krüger selbst, der durch solchen bekanntlich auf längere Zeit ins Gefängnis geriet.«

Sogar der Polizeirat bedauerte hier einen Verbrecher, hatte er doch so schön für die Unterhaltung gesorgt. – Von anderen Ballokalen schreibt Stieber:

»Durch den Brand des Kolosseums sind insbesondere zwei der oben bezeichneten Lokale niederer Gattung zu einem blühenden Aufschwung emporgehoben worden, nämlich: die Friedrichstädtische Halle und die Villa bella, indem der größte Teil der Besucher des alten Kolosseums, nachdem er einige Zeit hindurch gleich einer verwaisten Herde umhergeirrt war, dort ein Asyl gesucht und gefunden hat.

Das Herrenpublikum besteht (weil ein beträchtliches Eintrittsgeld gezahlt werden mußte) gewöhnlich aus Studierenden, Künstlern, Referendaren, Friseuren und nicht zu selten auch aus elegant gekleideten Spitzbuben, namentlich aus Taschendieben. Diese pflegen sich aber gewöhnlich erst sehr spät und dann einzufinden, wenn zufällig keine Polizeibeamten anwesend sind.

Der Polizeibeamte erfährt hier von den geschwätzigen Dirnen, die in schlauer Unbefangenheit um seine Gunst buhlen, manche wichtige Nachricht.

Ganz andere Absichten hat der Spieler, der hier im Hinterhalte lauert. Mit dem Scharfblick des Raubvogels verspricht er sich die Gäste, die ihm durch eigene oder fremde Kassen und dem erforderlichen Leichtsinn als eine lohnende Beute erscheinen, und zwar wenn er selbst nicht zum Ziele zu kommen vermag, dann nimmt er die glattzüngigen Dirnen zu Hilfe, von denen jeder professionelle Spieler stets mehrere in seinem Gefolge hat.

Das Treiben in diesen Lokalen ist gewöhnlich ein sehr einfaches:

Die Lokale werden zwar schon um 7 oder 8 Uhr geöffnet, so früh finden sich aber gewöhnlich nur wenige Gäste ein. Das eigentliche Treiben beginnt erst gegen 10 Uhr. Ein Teil der Gäste tanzt dann die verschiedenen Tänze in ununterbrochener Reihenfolge und mit kurzen Pausen durch, ein anderer bleibt in den Nebensälen in traulicher Unterhaltung sitzen. Gegen Mitternacht erfolgt eine lange Pause, während der gespeist wird. Jeder Gast nimmt dann die Schöne, die ihm ein besonderes Interesse eingeflößt hat, und führt sie zu Tisch. Die jungen Dirnen, die leer ausgegangen sind, bleiben trockenen Mundes sitzen, da ihre Mittel zur Selbstbeköstigung nicht hinreichen. Viele Männer, welche die Kosten scheuen, essen auch für sich allein oder bleiben von den Tischen ganz zurück. Gegessen wird nur à la carte, und in dieser völligen Ungezwungenheit liegt eben ein sehr großer Reiz dieser Lokale. Man kann bei vernünftigen Sinnen sehr wenig ausgeben und doch einen interessanten Abend verleben. Man kann aber, zumal der Genuß des Champagners dort sehr gewöhnlich ist, auch leicht bedeutende Summen verschwenden. Nach dem Essen beginnt der Tanz von neuem und währt gewöhnlich bis drei und vier Uhr morgens. Ein großer Teil der Gäste entfernt sich aber schon vorher, und zwar gewöhnlich paarweise, indem die Eßgefährtin ihren Gefährten meist auch in seine Wohnung zu begleiten pflegt. Bei dem zweiten Teile des Tanzes pflegt es in der Regel etwas stürmisch herzugehen, weil dann die Gemüter von dem beim Essen genossenen Weine schon mehr erhitzt sind.

Galanter Ruppiner Bilderbogen. Die sieben Bitten der Ehemänner an ihre Frauen:

5. Bitte: Abends lauern hier und dort lüsterne Gesellen; Schnappen junge Weiber fort, denen sie Fallen stellen.

Welch ein Jammer wär's für mich, Finge man mein Engel, Dich.

(Um 1830)

Die Toiletten der Damen sind meist sehr elegant, aber mit nur wenig Ausnahmen erborgt. Der Gewinn, den sie aus dem Besuch dieser Lokale ziehen, muß also ein bedeutender sein, um sie für diese und manche andere Auslagen zu entschädigen. Es läßt sich schon hieraus hinreichend entnehmen, welcher bedeutende Aufwand für einen jungen Mann erforderlich sein muß, um sich in diesem Kreise längere Zeit hindurch mit einem gewissen Glanze zu bewegen. Ein Herr z. B. bedarf bei noch mäßigen Anforderungen nur an einem einzigen Abende in der Villa bella:

5 Sgr. für eine Droschke zur Hinfahrt,

10 Sgr. an Eintritt,

15 Sgr. an Abendbrot für sich,

15 Sgr. an Abendbrot für seine Dame,

15 Sgr. an Abendbrot für eine ihrer Gefährtinnen, die sich gewöhnlich mit großer Gewandtheit und Dreistigkeit Berücksichtigung zu verschaffen wissen,

2 Tlr. für eine Flasche Champagner,

20 Sgr. für Eis und Nebenausgaben,

15 Sgr. für eine Nachtdroschke zur Rückfahrt,

2 Tlr. als den eigentlichen Preis für die Prostitution.

7 Tlr. 5 Sgr. in Summa

Wenn es aber junge Leute gibt, die fast wöchentlich an diesen Orten verkehren, die Ströme von Champagner an diesen fließen lassen und nicht selten eine Schar hungriger Mädchen um ihren Tisch versammeln, so ergibt sich hieraus die bedeutende Verschwendung, der sich solche Leute schuldig machen.«

Hosemann: Galantes Abenteuer in der Maskenzeit. Wenn es aber junge Leute gibt, die (1847)

In den vierziger Jahren wurde dann das neue Kolosseum in der verlängerten Kommandantenstraße sehr gerühmt wegen seiner eleganten Ausstattung, seiner guten Tanzmusik und wegen der Besucher, die alle einen besseren Eindruck gemacht haben sollen.

Sie alle wurden übertroffen von dem Krollschen Wintergarten, von dem damals gesagt wurde, er werde alle besseren Prostituierten an sich ziehen und den anderen Tanzlokalen nur den Auswurf übrig lassen. Im Jahre 1856 schilderte L. Löffler das Krollsche Etablissement und das Treiben in ihm so ausführlich, daß wir einen ziemlich tiefen Blick in den Geschmack und die Formen dieser Zeit tun können:

Genre-Bilder aus Berlins Belagerungs Zustand.

»Aach – loofen Se, Tambauer, Sie treiben et zu doll! Uns belagern und umzingeln, das wollen wir recht gerne leiden. Aber das Vereinigungsrecht aufzuheben, das ist unmenschlich!«

(Galante politische Karikatur.)

»Krolls Etablissement ist eins der größten und prächtigsten seiner Art. Der Rittersaal, der erste, in den man nach der Garderobe tritt, hat eine Länge von 80 Fuß. Der Königssaal, der stolzeste von allen, mit Bühne und Konditorei, ist 100 Fuß lang, 78 Fuß breit und 40 Fuß hoch. Er ist in reizendem Renaissancestil gehalten, und seine Farben, weiß, gold und meergrün, wirken, von den Tausenden von Gasflammen erhellt, wie der Zauberpalast einer Liane. Kannelierte und vergoldete Pilaster mit Karyatiden, Konsolen und Medaillons schmücken die Wände, während die Decke an ihrem äußeren Rand von den Porträts der Koryphäen der Dichtkunst, Musik und Malerei eingenommen wird. Der Römersaal, in romantisch grotesker Auffassung, endet das obere Lokal, das einen staunenerregenden Anblick gewährt. Ein unter dem Lokal liegender Tunnel ist für Tabakrauch und Weißbier bestimmt.

Die italienische Nacht findet im anstoßenden Gartenraum unter derselben Bedingung statt wie die winterlichen Maskenbälle im Innern. Balltoiletten und Dominos irren im bunten Gedränge durcheinander. Sengender erscheinen die »Oeillades assassines«, wenn sie unter dem schwarzen Samt hervorfließen, und leichter knüpft sich die neue Bekanntschaft unter dem verhüllenden Taft.

Obgleich die Säle schon gegen neun geöffnet werden, beginnt doch erst das eigentliche Leben um Mitternacht. Die Herren, die bisher nur spärlich durch einige brotlose Ladendiener und duftende Friseurgehilfen vertreten sind, mehren sich durch edle Abkömmlinge.

Allmählich füllen sich die Logen, die entlegen gedeckten Tische werden besetzt, und mancher von seiner Frau ängstlich erwartete Ehemann schwelgt, unbekümmert um die Entdeckung, an der Seite einer Marchande d'amour.

Hat man sich aber durch nichts fesseln lassen, weder durch blonde Locken, noch durch dunkle Augen, oder durch eine in schottische Seide gezwängte, schmiegsame Taille, so entgeht man dennoch schwer dem Tribut, den man solchen Schönen schuldet; vermeidet man die Scylla – 2½ Silbergroschen zu einer Tasse Kaffee – so stürzt man sicher in die Charybdis – 2½ Silbergroschen für die Garderobe – ohne der Wohltätigkeit Schranken zu setzen.

Stets haben diese Damen einen Wunsch bereit; aber sie sind doch selten unverschämt, obgleich sie sich meistens in einer erbärmlichen Lage befinden.«

Diese Beobachtung, die ich in den heutigen Tanzlokalen gemacht habe, daß nämlich die Tänzerinnen vielfach betteln – und zwar sind es meist die älteren oder im Männerfang ungeschickten, die sich bettelnd an die Besucher der Tanzlokale herandrängen – diese Beobachtung ist also auch schon in früherer Zeit gemacht worden. Und zwar nicht nur vereinzelt. In der folgenden Schilderung, die sich noch eingehender mit dem öffentlichen Tanzvergnügen und den Besucherinnen der Ballsäle um die Mitte des 19. Jahrhunderts beschäftigt, kommt die gleiche Beobachtung zum Vorschein:

»Der Tanz in den feineren Vergnügungslokalen beginnt in der Woche um 10, Sonntags um 5 Uhr, doch finden sich schon viele Besucher und Besucherinnen früher ein. Anfangs vermißt man noch die sogenannte »feinen Herren«. Diese treten erst später an, ebenso die Mädchen, von denen man sagt, daß sie die Nase hoch tragen.

Wie es scheint, wollen beide Teile, die feinen Herren wie die feinen Mädchen, durch die gesucht späte Erscheinung überraschen, und in der Tat ist nach beiden, insbesondere nach den feinen Mädchen, schon früh starke Nachfrage.

Genre-Bilder aus Berlins Belagerungs Zustand

Soldat: »Das hilft all nix! Sie sind elf Personen – ich arretiere ihnen!«

Frau Villebrut: Wat! Mir und die Meinigen arretieren? – Nee, des is schändlich! Aber ick werd' an Wrangeln schreiben. Wenn der Mensch nich mal mehr eenen Gatten und neun Kinder haben darf, denn hol der Deibel den ganzen Belagerungszustand.

(Galante politische Karikatur.)

Vor 11 Uhr bietet die Szene nichts Auffälliges, dann aber kommt der Betrieb in Fluß. Alte und junge Roués, im Munde der Mädchen »feine Jungen« genannt, gleichviel, ob Geheimrat oder Kommis, durchschnüffeln jetzt, von einem Diner kommend und voll herben oder auch süßen Weines, mit eingeklemmter Lorgnette, alle Winkel nach jüngeren, hier noch gar nicht oder nicht oft gesehenen und daher für unverdorben gehaltenen Mädchen, und setzen ihre abgeschabten, sich immer gleichbleibenden Verführungskünste in Bewegung, bei denen alles auf den Spruch Goethes hinausläuft: »Nach Golde drängt, am Golde hängt doch alles«.

Unterdes treten immer noch einige Mädchen ein und werden von den anderen empfangen und begrüßt. Es ist viel des Fragens und des Gegenfragens.

Die Blonde hier hat eine Kur in der neuen Charité glücklich beendet. Jene andere dort hat erst am heutigen Mittag das Arbeitshaus verlassen. So fehlt es nicht an Stoff für Erkundigungen, zu Bezeugungen von Teilnahmen und von Verhöhnung. Man fragt sich: Ist Ida noch im Ochsenkopf? Wo steckt denn Berta? usw. Und Fragen und Antworten zeugen von der Untiefe des moralischen und physischen Elends dieser verkommenen Existenzen.

Dort sucht Hannchen eine Freundin zu überreden, morgen mit ihr an einem andern Ort das beliebte Pas de deux im Kostüm des Paradieses zu tanzen. Es gibt jedesmal zwei Taler, und Herr v. ... wird außerdem noch einen Taler hinzufügen.

Der Prostitutionsmarkt ist auf allen Punkten des Saales in Tätigkeit. Ein Hotelhausknecht war heute schon in verschiedenen Lokalen, um eine Kleine, das Raphaelsgesicht genannt, zu suchen. Er braucht sie für einen sehr reichen Fremden und ist glücklich, sie hier zu finden.

Die Kupplerin K. bewegt sich sehr vorsichtig, sie ist mit vielen ihres Gelichters in Feindschaft geraten und fürchtet Beobachtung und Verrat. Sie macht feine Kuppelei für die Gäste der höchsten Hotels und gibt dazu Gelegenheit in ihrer Wohnung. Heut sucht sie ein Mädchen, das einen Potsdamer richtig zu nehmen und zu beschwindeln versteht, das die Rolle eines anständigen, unschuldigen Mädchens zu führen imstande ist. Dafür soll es morgen nachmittag fünf Taler verdienen und außerdem vorher spazieren gefahren werden.

Einige jüngere Mädchen, die noch nicht so ganz verdorben sind, »gehen fechten«. Sie bitten einzelne Herren um 5 bis 10 Silbergroschen, und da sie von gewinnender Liebenswürdigkeit sind, können einige davon leben und es sogar auf 2 bis 3 Taler an einem Abend bringen.

Ein anderes Mädchen verspricht einem Herrn, nach dem Tanz mit ihm zu gehen. Halb im Scherz, halb im Ernst dreht sie ihm einen Ring vom Finger, läßt sich von ihm ein vorläufiges Geldgeschenk geben und verschwindet dann. Die Prostituierten nennen das »einen auf den Schwindel nehmen«.

F. Schröder um 1850:

»Minchen, bedenke doch, erst 16 Jahr und schon einen Liebhaber.«–

»Aber Mutter, einer ist doch das wenigste, was man haben kann.«

Plötzlich schweigt das Orchester und es heißt »Pause«. Nunmehr beginnt eine wahre Hetzjagd nach den jungen und hübschen Mädchen. Die Mädchen werden zu Tisch geführt, um benebelt gemacht zu werden, während die alte und abgetriebene Hure sich nur mit großer Mühe einen älteren Halbinvaliden für eine Tasse Kaffee anzuschaffen vermag.

Die Tafelfreuden erinnern mannigfach an diejenigen der königlichen Tafel auf den Sandwichinseln.

Nach der Tafel beginnt der Tanz aufs neue. Nunmehr aber wie rasend, da alle Sinne aufgeregt und erhitzt sind. Noch tritt mancher Nachzügler oder manche Nachzüglerin in den Reigen.´

Scherz um 1860:

»Lieb' Mütterchen bitte bitte, nimm mich mit auf den Ball.«

»Was denkst du denn Lilly, du hast ja noch gar keinen Umgang mit Herren gehabt.«

»O doch, liebe Mama, ich hab' es schon heimlich probiert. Ich verkomme ganz gut damit.

Endlich heißt es »Schluß«. Welch ein Durcheinander, welch ein Gewühl! Die von beiden Seiten noch nicht Versagten bieten nun noch in der Eile alle Künste der Verführung und Überredung auf.

Draußen harren nächtliche Droschken in Unzahl, alles eilt, eine solche zu besteigen.

Aus dieser Schilderung taucht das ganze Berlin von früher auf, mit seinem beginnenden Zug ins Geschäftlich-Große. Auch die Erholungs- und Vergnügungslust des Berliners wird in großer Weise ausgeschlachtet. Ziemlich umfangreiche Bailokale entstehen – und werden gefüllt von einem Heer von Menschen, Menschen, die auf jede Weise sich unterhalten und vergnügen wollen, die mit überflüssigem Gelde herumwerfen – und die mit allen Regeln der Kunst von einem andern Heer umgeben sind, von dem Heer der Abenteuernden, von dem Heer, das von Tag zu Tag sich sein Leben erbeuten muß.

In der Mitte des 19. Jahrhunderts scheint das Berlinertum in der damaligen preußischen Hauptstadt in der kräftigsten Blüte gestanden zu haben. Aus jener Zeit stammt die größte Dialektliteratur. In jenen Jahren war das Bürgertum im innersten Gefühl volkstümlich, schon aus Opposition. Die Witzblätter glänzten mit typischen Berliner Figuren und schnoddrigen Berliner Redensarten. Und so hatten auch die gewöhnlichen Tanzlokale Spitznamen von volkstümlichstem Klang. Da gab es einen Schmorkopf, eine Spalte, Patzkopf, Schiddelkopf und andere, von denen nur gesagt wird, sie wären so seltsam und ekelhaft gewesen, daß man sie nicht aussprechen könnte. Auch das Würstsche Lokal auf dem Windmühlenberg zwischen dem Schönhauser und Prenzlauer Tor, Koppelmanns Salon, der Kasino-Salon, der Wiewertsche Tanzsaal sollen solche Namen getragen haben. Das mögen allerdings recht merkwürdige Tanzlokale gewesen sein. Th. Bade schreibt von ihnen:

»Ein ganz anderes Bild bietet das niedrige Tanzlokal, bei dessen Betreten man sich unwillkürlich fragt, wie nur ein Mensch Vergnügen finden kann, darin zu verweilen. Die tanzenden Paare bewegen sich auf einem Raum, der oft kaum zehn Schritt im Durchmesser hat, bei einer Hitze von 30 Grad Reaumur, in Staub- und Tabakswolken eingehüllt und mit unangenehmen Gerüchen gefüllt. Mädchen von 16 Jahren an unter einer Herde männlicher Gestalten, bei denen die Brutalität zur Bestialität gesteigert ist. Die Toiletten dieser blutjungen weiblichen Proletarierkinder bedecken kaum die Blößen. Der Anzug ist ein Kattunröckchen oder ein Unterröckchen, über das eine Polkajacke geworfen ist. Nicht selten fehlt auch diese, und ein dünnes Tuch bedeckt Busen und Nacken notdürftig.

Charakteristisch ist eine besonders beliebte Form der gegenseitigen Annäherung, die den Hähnen abgelauscht zu sein scheint. Die männlichen Besucher packen die Mädchen im Genick, ducken sie auf die Erde und ergötzen sich an den Windungen und Krümmungen der Geduckten.

Hier sind auch die sogenannten Sommernachtsbälle, die Italienischen, Pariser und Chinesischen Nächte zu erwähnen, die unter Hinkeldeyscher Verwaltung wie Pilze aus der Erde geschossen sind. Hier wird im Halbdunkel der Nacht hinter Hecken und Lauben der Skandal bis zur Exzentrizität getrieben, deren Abscheulichkeit sich erst vor dem Licht der Morgensonne zurückzieht.«

In loserer Beziehung zur Halbwelt standen die Tanzlokale vor den Toren der Stadt – wie auch heute noch. Besonders beliebt war damals Moabit mit seinen vielen Gartenlokalen. Löffler schildert das Treiben in Moabit als ein harmloses Familienidyll, in das aber auch schon die Käuflichen ihren Weg gefunden hatten:

»Gegen 6 ½ Uhr füllt sich ganz Moabit, denn jetzt kommt alles, was noch durch Geschäfte hingehalten wurde. Die Väter der vorangegangenen Familien, die Brüder, die Cousins (Cousin ist jeder nette junge Mann, der nicht zur Familie gehört), die Putzmacherinnen, die Dienstmädchen außer Kondition, die Bekanntschaften von der Italienischen Nacht.

In einzelnen Kneipen fängt jetzt der Tanz an, in anderen hört die Nüchternheit auf. Bei 25 Grad Reaumur wird in ersteren der Terpsichore geopfert. Schon zehn Schritte vor dem Eingang in einen solchen Tempel umnebelt ein beklemmender Dunst den wagehalsigen Fremdling, ein Dunst, der sich im Saal zu unverkennbarem Gestank verwandelt. Dichte Staubwolken umhüllen die Tanzenden, und nur wie auftauchende Phantome sieht man von Zeit zu Zeit die Paare in einem schrägen diskreten, durch Laubgänge und Fenster einschlagenden Sonnenstrahl.

Der rauhe, an Entbehrung und Ungemach gewöhnte Krieger findet hier sein Kapua, und die naheliegende Riesenkaserne läßt ihm Zeit, dem Genuß lange zu fröhnen. Die Auserkorene, die Spenderin so manchen zärtlichen Schmalztöpfchens und so manches heimlichen Schwenzelgroschens, steht ihm treulich zur Seite.

Da aber, wo man vorhin aufhörte, nüchtern zu sein, sind jetzt farbige Lampen und Ballone angezündet, die Musik rauscht in wilderen Weisen, die Seidel werden ungestümer geleert und hastiger gefordert, und vor der bacchantischen Lust verschwindet ein Pärchen nach dem andern. –

Tritt nun die Nacht mit starkem Schritt hervor, dann macht nicht selten die Polizei, wie der Sperling unter den fliegenden Würmchen, der Freude ein Ende. Eine Razzia gegen die einsamen Töchter der Stadt ist angeordnet, und mancher des Bacchus volle Jüngling wird seiner philantropischen Gesinnung wegen von den Dienern des Gesetzes ergriffen, und wenn auch die Bezirkswache nichts fruchtet, nach dem Molkenmarkt Nr. 2 – nach der Stadtvogtei – gebracht, wo er seinen Rausch verschlafen kann.«

Daß die Polizei hier in und bei den Familienlokalen Jagd auf Dirnen machte, weist doch darauf hin, daß sie auch hier sich in ziemlich hervortretender Menge bemerkbar machten. Andere Schriftsteller berichten denn auch, daß Moabit in den Sommernächten den ganzen Leichtsinn der Stadt beherbergt habe, daß in den Tanzlokalen der Kommis mit der grellfarbenen Krawatte und dem unvermeidlichen Siegelring auf den dicken roten Händen neben dem Militär die größte Zahl der männlichen Gäste bildete. Und wo der Kommis so massenhaft auftritt, stellt sich ja auch immer die Prostitution ein. In allen möglichen Formen. Meist kommt natürlich das junge irgendwo angestellte Mädchen, das ein auf Geschenke und warmes Abendbrot gestütztes Verhältnis sucht. Neben ihm aber tanzen auch eingeschriebene Kontrollmädchen.

Und das war auch schon in den Moabiter Gartenlokalen der Fall, die also um 1850 genau das waren, was heute viele unserer Tanzlokale in den Vororten sind ...

Wir sind gewohnt, die Gründerzeit, also die Jahre nach dem Krieg mit Frankreich von 1870-71, als eine besonders wilde, verschwenderische und üppige zu betrachten. Aber allzu üppig ist es damals sicher nicht hergegangen. Man wollte wohl glänzen und reich erscheinen, aber ein wenig vergoldeter Stuck genügte schon, um elegant und vornehm zu gelten. Und dann, wie armselig und dürftig war es denn das ganze Jahrhundert in Deutschland zugegangen! Man hatte sich groß gehungert – in den beschränkten Verhältnissen – wie so viele kleine Leute sich eine Altersrente zusammendarben. Plötzlich kam ein bißchen Gold in den Beutel. Da glaubte alle Welt, sie sei verschwenderisch, wenn sie für die Luxusbedürfnisse des Lebens auch einige Taler ausgebe, wenn sie nicht nur von Kartoffeln und Mehlsuppe lebe.

So ward denn auch von Berlin und seinen Tanzlokalen ein großes Wesen gemacht. Ja, die Berliner brüsteten sich selbst damit. Am meisten wurde vom Orpheum geprahlt. Das war übrigens nicht ein Produkt der Gründerzeit, ebensowenig wie alle anderen Lokale, die ich hier schildern will. Aber die Gründerzeit hat auch nicht erst mit dem Milliardensegen begonnen. Schon lange vorher war das Gründen von Eisenbahngesellschaften und allerlei anderen Aktiengesellschaften im Schwunge gewesen. Nur wurde durch den siegreichen Krieg und seine Folgen das Gründungsfieber bis zur Krisis emporgesteigert; seinen Ursprung aber hatte es überhaupt in der ganzen wirtschaftlichen Entwicklung des Jahrhunderts.

Wie aber das Gründen in einen Taumel ausartete, so mag auch die Vergnügungslust plötzlich sich Bahn gebrochen haben. Man hatte gesiegt und wollte doch was davon haben.

Das Orpheum wurde von den Zeitgenossen so wichtig genommen, daß es in einem besonderen Kapitel besprochen werden soll. In diesem Kapitel werden nur die anderen Tanzlokale geschildert und an ihnen bewiesen, wie simpel unsere Väter in all ihrer Protzerei waren.

Nach dem Orpheum wurde stets das heute noch bestehende Ballhaus in der Joachimsstraße gerühmt und seine Einrichtung als eine höchst elegante und geschmackvolle bezeichnet. Wer das Ballhaus kennt, wird es nach heutigen Anschauungen doch nur recht, recht mäßig finden, trotzdem in den letzten Jahrzehnten manches an dem Lokal verbessert und renoviert worden ist. Damals verkehrten dort hauptsächlich Offiziere in Zivil, Studenten und bessere Kaufleute. Von den weiblichen Besuchern wird gesagt, daß sie ein durchschnittlich hübsch zu nennendes Damenpublikum seien und durch den herrschenden gemütlichen Ton die Herren anzögen. Das Etablissement glänzte schon damals mit Ballettvorführungen. Der Besitzer bot Freitags den Besuchern einen besonderen Genuß in den Debardeurs- und Aimables-rouges-Bällen, bei denen die Damen in einer zierlichen Knabentracht erschienen, die alle Formen und ihren Körperbau aufs genaueste hervortreten und nichts zu erraten übrig ließ.

Solche Dinge mußten in dem damaligen Berlin, das doch zum größten Teil eine Spießerstadt war, als stark ausschweifend auffallen. Man entrüstete sich allerdings wenig darüber, sondern die Berliner kamen sich mit einemmal als ganz verfluchte Schwerenöter vor und zwinkerten wohl draußen in der Provinz recht pfiffig, wenn von den Ballhäusern gesprochen wurde.

Und doch waren diese kleinen Ballettaufführungen nichts anderes, als ein Abklatsch der großen Feen- und Ausstattungsstücke im damaligen großen Viktoriatheater. Aber – daß die Tänzerinnen nicht so entfernt auf der Bühne, sondern fast zwischen den Tänzern im Saal ihre Kostümtänze ausführten, das gab diesen den gewissen Reiz. –

Über die Villa Kolonna, das einstige Herrnfeldtheater, wurde damals auch so überschwenglich berichtet. Wer würde heute solche Räume für prächtig und glänzend halten? Und doch schrieb man damals:

»Jeder, der zum ersten Male auf der obersten Stufe dieser Treppe steht, wird überrascht sein durch den Anblick, der sich auf einmal wie eine glänzende Phantasmagorie vor ihm öffnet. Ein weiter, glänzend erleuchteter hoher Tanzsaal dehnt sich vor uns aus. Die Grundfarbe der Wanddekoration ist weiß. Arkadenreihen umgeben den prächtigen Saal von vier Seiten bis zur halben Höhe; die obere Hälfte der Wände bilden vier Reihen Logen; die Decke ist in reicher Weise mit Stukkatur und Vergoldung geschmückt und goldbronzierte Kronleuchter strömen an bunten Schnuren von derselben abwärts und verbreiten mit ihren hundert Gasflammen im Saale eine zauberische Helle. Die Logenbrüstungen und inneren Logenwände sind mit rotem Plüsch und roten Vorhängen drapiert; Säulen und Wände sind an den Kapitälen, an den Vorsprüngen, in den Feldern und Karniesen in der reichsten Weise mit Vergoldung und goldenen Verzierungen geschmückt. Hohe Kolossalstatuen stehen auf den breiten Stufen der prächtigen Treppe. Der Treppe gegenüber nimmt das Orchester die ganze Breite des Saales ein, und über das Orchester hinaus blicken wir in die hinter dem Tanzsaal sich ausdehnenden, ebenfalls in prächtiger Weise hellerleuchteten, hinteren glänzenden Räumlichkeiten, die zwischen der Königstraße und dem Flusse sich zur Hälfte unter dem Niveau des Straßenpflasters befinden.

Auf dem Parkettboden des Saales bewegen sich unter den Klängen eines raschen Walzers Hunderte von Tänzern und Tänzerinnen. Kaum ist noch Platz für die tanzenden Paare. Fast sämtliche Tänzerinnen stehen noch in blühendster Jugend, sechzehn bis zwanzig Jahre alt. Wohl keine einzige hat das vierundzwanzigste Jahr überschritten. Und wie die weißen Schultern, die weißen vollen Arme im Gaslichtschimmer aus den knappen, dunklen Seidenkleidern hervorglänzen, wie die vollen üppigen Gestalten sich ihren Tänzern anschmiegen, wie sie sich in immer schnelleren Wirbeln drehen; wie die zierlichen Füße, umschlossen vom dunklen Zeugstiefel, über das glatte Parkett fliegen, und kokett den weißen Strumpf und das schön geformte Bein beim raschen Herumdrehen zeigen; wie die Augen glänzen und die Wangen glühen! Die meisten sind in reicher Balltoilette oder in seidenen Kleidern. Die Tänzer und Tänzerinnen gehören sämtlich zur Klasse der »Armen und Elenden« der großen Stadt. Aber die Anzüge der Männer, die schlechten Röcke und Jacken, die zerdrückten Hüte und Mützen, die groben Stiefel, die schlecht sitzenden Beinkleider sind deren Eigentum, sie bilden ihren täglichen, gewöhnlichen Anzug; die prächtigen Kleider, die Spitzentücher, die Perlen und Schmucksachen der Mädchen, ja sogar der weiße Strumpf und der zierliche schwarze Stiefel, die Glacéhandschuhe und das gestickte Taschentuch – alles ist dagegen geliehen, für den Abend, für die Nacht; morgen um Mittag kommt die »Lehnfrau«, die Stück für Stück zu hohem Mietzins den Mädchen geliehen hat, und holt sich mit dem Mietzins die ganze »Kluft« wieder ab, und um Mittag erscheint die geputzte Tänzerin im Kattunkleid, im dunklen Unterrock, im fadenscheinigen Umschlagtuch, in groben Schuhen – dann passen sie wieder zueinander, die Tänzer und Tänzerinnen dieses Abends!«

»Und die Mädchen? Ist keine anständige Arbeiterin unter ihnen?« fragte ein Gast einen Kriminalkommissar.

»Arbeiterinnen genug; Näherinnen, Schneiderinnen, Putzmacherinnen, Fabrikmädchen, Dienstmädchen, gewiß! Aber ein gemeinsames Band verknüpft sie alle. Alle gehören zu den gefallenen Engeln. Ich wüßte keine unter ihnen, die eine Ausnahme machte, nicht eine einzige. Sehen Sie die beiden wirklich hübschen Mädchen, da oben am Orchester, die andere in blauem Kleid. Die Große ist aus Brünn; sie zog mit unseren Truppen als Marketenderin in Berlin ein und ist hier geblieben. Die Kleine mit den Taubenaugen und den sanften, jugendlichen Zügen stammt aus dem Vogtlande und ist schon mehrmals bestraft. Als Kind in Schmutz und Elend großgezogen, verkaufte sie Blumen und Schwefelhölzer auf der Straße und trieb Taschendiebstahl nebenbei. Bereits mit vierzehn Jahren verlor sie ihre Unschuld.«

Als die Beobachter gingen, glühten die Tänzerinnen, die Augen blitzten; sie überboten sich in wilden und leidenschaftlichen Sprüngen und Bewegungen. Eine Wolke von Dunst und Tabaksdampf schwebte über den Tänzern und Tänzerinnen und hüllte die Gasflammen der Kronleuchter in dunkle Nebelschleier, Musik, durchbrochen von Gelächter und Geschrei, drang aus der Tiefe des Saales herauf.«

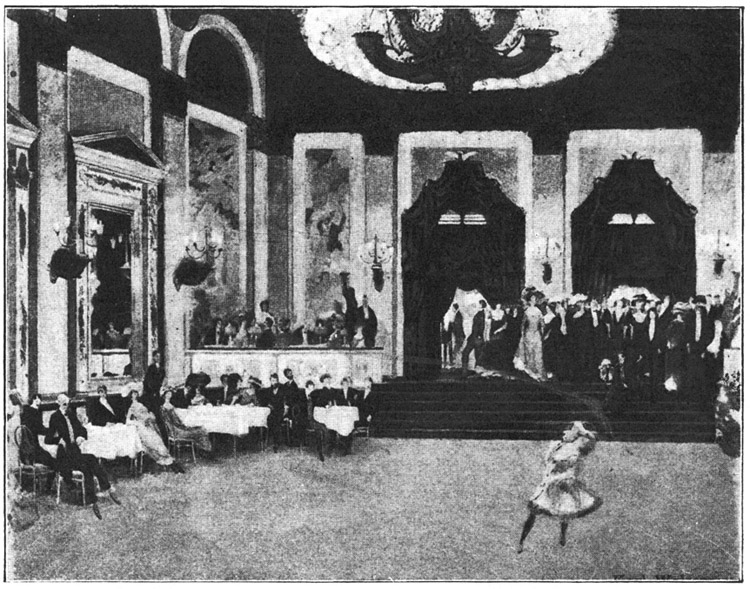

Der berühmte Bergersche Tanzsaal in der Dorotheenstraße Ende des 18. Jahrhunderts.

Auch in der Tonhalle, diesem großen Lokal in der Friedrichstraße am Oranienburger Tor, das im Anfang der neunziger Jahre so vielen bedeutsamen und stürmischen politischen Versammlungen Raum bot, bestand damals einer der Hauptbörsenplätze der Halbwelt. In den Abendstunden diente die Tonhalle als Bier- und Konzertlokal. Nach dem Konzert gab es Tanzmusik, und die verschiedenartigsten Mädchen kamen in großer Zahl herauf in das Lokal.

Von ähnlichen Besuchern wurde die Walhalla, das heutige Berliner Theater in der Charlottenstraße, zwischen Koch- und Besselstraße besucht. Ehe es von Barnay zu einer richtigen Schauspielbühne umgebaut wurde, war es ein Vorläufer unserer heutigen großen Varietebühnen. Einakter wurden gespielt, Seiltänzer produzierten sich, Komiker sangen mehr oder weniger einfältige und zweideutige Couplets – es war ein großes Tingeltangel, in dem auch getanzt wurde.

Wienieski: Tanzsaal aus den achtziger Jahren.

Außerdem gab es einige kleine, aber echt berlinerische Tanzlokale. Der »Schwarze Kuckuck« war ein Lokal, das seinen Gästen vorn einige Kneipzimmer und auf dem Hofe eine Tanzgelegenheit bot. Hier hauste hinter dicht geschlossenen Fensterläden eine sehr zweifelhafte Gesellschaft, die tanzte, schwelgte und trank, und recht oft in wüste Schlägereien geriet. Von diesem Lokal hatte auch die Kuckucksmale ihren Namen, die hier viel verkehrte und oft von ihrem Vater mit Peitschenhieben herausgeholt wurde.

Kitzelpelle, kurze Pelle, nannte sich ein Tanzlokal in der Kürassierstraße in der Nähe des Orpheums. Das Publikum bestand aus Arbeiterinnen, jungen Prostituierten, Gesellen, Lehrburschen, Arbeitern und Bummlern.

Der Komfort des Lokals bestand in Weißbier und Kümmel, und für die »Damen« in Kaffee in der sogenannten Kaffeestube.

Der »Nudeltopf«, ein Tanzlokal an der Spree, hatte ein sehr gemischtes Publikum in seinen schmucklosen, mit Tabaksqualm erfüllten Räumen.

Das war die vielbewunderte, vielbeseufzte, glänzende Gründerzeit. Sie hatte noch zahlreiche Überbleibsel von dem alten urwüchsigen Berlin in sich und konnte beim besten Willen nicht so recht absichtlich und aus natürlicher Anlage in großen Zügen schwelgen und schlemmen. Alles blieb in ziemlich kleinbürgerlichen Beschränktheiten stecken.

Und vielleicht war das gut ...

Eins der wenigen Tanzlokale, wo es scheinbar wirklich lockerer, verschwenderischer herging, war jedenfalls das Orpheum. Es stammte schon aus früherer Zeit und war schon damals in ganz Preußen berühmt. Aber in der Gründerzeit sah es seinen höchsten Aufschwung. All die kleinen Leute, die plötzlich reich geworden waren, alle, die nach Berlin gezogen wurden, glaubten, im Orpheum den siebenten Himmel zu finden. Weil das Lokal und das Treiben in ihm so außerordentlich wichtig für das Verständnis und das Wesen jener Jahre der Milliarden ist, sei ihm das ganze nächste Kapitel gewidmet.

Was dem Berliner der Gründerjahre das Orpheum bedeutete, wie naiv er sich gebärdete, mögen die folgenden, überschwänglichen Schilderungen dieses famosen Lokals bezeugen.

»Unter den öffentlichen Lokalen, die auf den zettelbedruckten, in allen Farben schimmernden Anschlagsäulen täglich in großen Lettern angepriesen werden, nimmt das Orpheum den ersten Rang ein, und schwerlich wird man in der ganzen Welt, weder in Paris, das doch in dieser Beziehung tonangebend ist, oder in London, noch in anderen Großstädten ein ähnliches Etablissement finden. Der Tanzsalon ist ein prachtvoller quadratischer Bau, mit vergoldeten Spiegeln, die Sinne aufregenden Gemälden, plätschernden Fontänen und Wasserkünsten, wundervollen Statuetten, den schönsten Ornamenten und plastischen Verzierungen geschmückt. Die Decke, ein wahres Prachtstück, ist ganz mit Kristall und Spiegelglas bedeckt, in dem sich Hunderte von Gasflammen widerspiegeln. Der untere Teil des Saales ist an drei Seiten von kleinen Zimmern, Estraden usw. umgeben, und man kann von hieraus einen prachtvollen Überblick über das ganze Lokal genießen. Dem Eingang des Saales gegenüber führen am Ende desselben ein paar Stufen zu einem allerliebst angelegten Aquarium, das rings von kleinen lauschigen Nischen umgeben ist. Die silberhelle Fontäne des Aquariums strömt hier dem vom wilden Tanze erhitzten Paare ein kühle, frische Luft aus und macht durch ihr Plätschern das trauliche Kosen und die flüsternd geführte Unterhaltung dem Nachbar unverständlich, während aus der Ferne die rauschende Tanzmusik ganz leise herüberschallt. In den oberen Teilen des Saales befindet sich ein Raum für das Orchester und eine Menge Logen, die für die Privatzwecke der Besucher des Orpheums reserviert sind.

Die märchenhafte Pracht des Glassalons richtig zu schildern, dürfte wohl keiner Feder gelingen, man muß ihn selbst gesehen haben um sich einen Begriff von der orientalischen Pracht, die an die Märchen aus Tausend und einer Nacht erinnern, machen zu können.

Im Orpheum Das Prachtlokal der Gründerzeit

In überwältigender Größe und Ausdehnung erhebt sich, wenn wir den Tanzsalon verlassen und den mit Säulen und Bäumen, deren Kronen durch das Dach gewachsen sind, prächtig dekorierten Speisesaal durchschritten haben, vor unseren erstaunten und geblendeten Augen ein ganz aus Eisen und Glas bestehender majestätischer Bau, in dem Tausende von Gasflammen Tageshelle verbreiten und die großartige Schönheit und geschmackvolle, glänzende Dekorierung im günstigsten Licht hervortreten lassen. Zahlreiche, wundervolle, immergrüne Buketts in schönster Anordnung bringen erfrischende Abwechslung in das leuchtende Flammenmeer und bilden reizende Lauben und Nischen, die sich um den ganzen Saal herumziehen als ein stilles, heimliches Plätzchen der Zurückgezogenheit für Liebende. In der Mitte des Raumes erhebt sich ein in der neueren Zeit errichteter, zierlicher Pavillon, dessen Dach aus Hunderten von Gasflammen gebildet wird, und unter diesem strahlenden Lichtmeer finden allabendlich die heißen, wollustatmenden Tänze des Kankan, dieser französischen Ausgeburt der Unsittlichkeit, von meistens extra hierzu verschriebenen Parisern statt, die in der zweifelhaften Kunst des Bein- und Armverrenkens und in der Hervorbringung unzüchtiger Gebärden die Deutschen weit überflügelt haben. Um den oberen Teil des Saales läuft eine Galerie, die einen bezaubernden Überblick über das Ganze gewährt und zu den oben erwähnten geheimnisvollen Logen führt. Auf der dem Saale zugekehrten Brüstung befinden sich die berühmten Gemälde, die an Kühnheit und Freiheit der Ausführung wohl alles ähnliche übertreffen und dazu geeignet sind, die Sinnlichkeit aufs äußerste aufzuregen.

Der Garten des Orpheums ist ein die Sinne berauschendes Durcheinander von plätschernden Fontänen, rauschenden Wasserkünsten, duftenden Blumenbeeten, Laubgirlanden und Bogengängen, von Tausenden von farbigen, mattschimmernden oder hellstrahlenden Lichtern und Flammen erleuchtet und bestrahlt.

Das Damenpublikum des Orpheums entspricht diesem glänzend ausgestatteten Etablissement wenig und kann sich nur in dem Raffinement des Toilettenluxus mit dem Raume messen, in dem es sich bewegt. Wohl entfalten die Venuspriesterinnen hier beim Tanz viel Grazie, aber was ist Grazie ohne Jugend?«

Hans Baluscheck um 1900: Damenwahl in Halensee: »Wenn – die – Blätter – leise – rauschen – – – –«

Daß bei einer derartigen verhimmelnden und anpreisenden Schilderung des Lokals, die durchaus allgemein üblich war und die im Gespräch wohl noch in stärkeren und noch lächerlicheren und noch geschmackloseren Ausdrücken von Mund zu Mund ging, eine allgemeine Sucht ausbrach, das Lokal und das Treiben in ihm kennen zu lernen, ist wohl zu verstehen. Der Wirt mußte einen besonderen Eingang für Familien einrichten, die sich das »üppige« Lokal ansehen wollten. – Wetteiferten doch die Journalisten im Preisen und Lobsingen des Orpheums – ein Zeichen, daß man in den Gründerjahren tatsächlich außerordentlich einem gewissen Taumel zuneigte und nach Kitzeln suchte, die sonst nicht öffentlich gutgeheißen werden – und daß man wirklich anfing zu taumeln ... Eine andere Schilderung vom Orpheum beweist, daß es üblich war, öffentlich von diesen Dingen zu schwärmen. Sie gibt auch zugleich ein Stück vom Treiben in dem Lokal:

»Im großen Saal drehen sich nicht bloß Dirnen oder Zuhälter und andere besoldete Subjekte, die den Zweck haben, zu allgemeinerem Tanz aufzumuntern, auch fremde, angetrunkene Gäste nehmen jetzt teil am Bacchanale, und der weithin duftende Tanzmeister hat seine leidige Not, nur einigermaßen Ordnung zu halten. Rauschender, wilder erklingt die Musik, höher fliegen die Roben und immer ungraziöser werden die Sprünge der Bacchantinnen, denen die Anmut der Bewegungen, wie man sie in gleichartigen Pariser und Wiener Lokalen anzutreffen gewohnt ist, durchaus fehlt.

Vom tollen Trubel ermattet, sinken die Hetären schließlich in die Arme ihrer Tänzer oder lagern nachlässig auf roten Fauteuils. Andere wieder, das praktische Ziel vor Augen, spähen mit Hast umher, einen Einfältigen zu ergattern, denn nicht lange mehr, und der Morgen ist da, mit ihm eine allgemeine Flauheit des Geschäfts.

»Avant! avant!« hört man die heisere Stimme des Tanzmeisters unten im Saale rufen.

Das Zeichen zum letzten Angriff – der Schluß des »Sommernachtsballes« steht bevor, und die Lust wird immer ausgelassener.

Bis es wirklich zu Ende geht und die prunkende Lasterhöhle sich schließt, nachdem sie den Rest des weiblichen Abschaums ausgespien.«

So entpuppt sich denn auch das Orpheum als ein Lokal, in das noch manche Fäden des kleinbürgerlichen Berlins von früher hineinreichten. Gerade einem kleinbürgerlichen Publikum – und fast ganz Berlin war damals kleinbürgerlich, frisch heraufgekommen, in der Nacht vom Budiker zum Restaurateur, vom Maurergesellen zum Bauunternehmer, vom Schlosser zum Fabrikanten – mußte die Talmieleganz die Augen blenden. Die Söhne jener reich gewordenen Kleinbürger lächelten später über die schwärmerischen Erinnerungen ihrer Väter ...

Um 1900 hatte Berlin etwa zehn Ballokale, in denen es recht spießbürgerlich zuging. Bis vor einigen Jahren rechnete auch noch der Coursaal in der Jägerstraße dazu. Bis 1887 hieß er sonderbarerweise »Ahnensäle« und wurde dann umgetauft in »Coursaal«. Damals kamen die Ballokale mit »Glanznummern«.

Die erste »Attraktion«, die hier in Berlin geboten wurde, war die Fürstin Pignatelli. Allnächtlich um punkt 12 Uhr begann die Polonäse; Emil Burchardt, der außerordentlich genaue Wirt, führte sie mit der Fürstin an, und es war ein geradezu merkwürdiger Anblick, das ziemlich ungleiche Paar gravitätisch durch den Saal spazieren zu sehen. Die »künstlerische« Tätigkeit der Fürstin bestand in der ersten Zeit ihres Wirkens im Coursaal lediglich darin, daß sie sich durch Emil Burchardt den Gästen vorstellen ließ. Damit war ihr Tagewerk, oder vielmehr ihr Nachtwerk, getan. Das ging, solange es eben den Reiz der Neuheit hatte. Als die »Exklusivität« der Fürstin nicht mehr zog, entdeckte Emil Burchardt ihr musikalisches Genie und ließ sie das Ballorchester dirigieren. Hei, war das eine Lust, nach dem Takt, den eine Vollblutfürstin angab, zu »scherbeln«. Später aber, als der Besuch im Coursaale durch die Konkurrenz neuer Tanzlokale nachließ, konnte auch die Fürstin Pignatelli keine neuen Gäste mehr anlocken. Sie zog sich zurück ...

Längst ist auch der Coursaal vom Erdboden verschwunden, eine von den Stätten, in denen in und nach den Gründerjahren das Geld in vollen Strömen floß, und heute erhebt sich auf derselben Stelle der stolze Bau der preußischen Seehandlung.

Besonders gern tanzte auch etwa um die gleiche Zeit die tanzlustige Jugend in den Gesellschaftssälen in der Niederwallstraße. Der geschäftskundige Besitzer, der alte Kühne, hatte schon Duo-Ecken und Winkel mit Sitzpolstern eingerichtet. Die Höhe des Festes bildete abends sein Einritt in den Saal auf einem stattlichen Schimmel. Von ihm wird erzählt, daß er seiner Frau einst bei großem Andrang in ihr Wohnzimmer, wo sie ihr Kind wiegte, zuschrie: »Komm und helfe! Geschäft is nich alle Dage. Aber Kinder haben wir immer!«

In den neunziger Jahren waren die Ahnensäle besonders der Sammelpunkt jüngerer und älterer Juristen gewesen. Und von einem in manche Sensation verstrickten Rechtsanwalt, der später flüchtete, werden noch Dinge erzählt, die sich nach dem offiziellen Schluß des Balles hinter verschlossenen Türen ereignet haben sollen. Die Kapelle und die Mädchen mußten noch im Saale bleiben, und der Rechtsanwalt tanzte allein vor den in mänadischer Haltung aufgestellten Tanzdirnen und befriedigte perverse Lüste.

Ein Rest vom Kankan und seiner wilden Ausgelassenheit, der vor 1870 und in den Gründerjahren die Tänzer und Tänzerinnen zu fieberndem Tumult hingerissen und sie immer wieder in die Säle gezogen hatte, war wohl in diesem Rechtsanwalt lebendig geblieben und zur Entartung gekommen.

Ein anderes, äußerst populäres Tanzlokal, Embergs Festsäle, ist auch verschwunden. Das Kammerspielhaus kam an seine Stelle. Das Lokal lag unmittelbar neben dem Deutschen Theater. Theater und Ballsaal sollen bis vor kurzem einem Besitzer gehört haben. – Das Lokal hatte nüchterne, gelbgraue Wände. Und die Mädchen, meist jüngere Zehn- und Zwanzig-Mark-Mädchen, kamen fast alle in einfachen Straßen- oder Zimmerkleidern. Manche in hellen Blusen und nur wenige in Balltoilette. Trotzdem gingen in das Lokal viele Studenten, Künstler und andere junge, besser situierte Männer. Die Mädchen hatten hier eigene Methoden beim Tanzen. Sie warfen die Beine hoch, daß die Knie zu sehen waren. Ich schrieb einmal von den Tänzerinnen:

»Besonders eine mit blaßgebeiztem Haar, in dessen vollem hinteren Knoten eine große, schwarze Schleife steckt, reißt beim Tanz die Röcke hoch, so daß die Spitzen der Unterbeinkleider grell hervorleuchten. Und das jedesmal, wenn das Mädchen an einem Tisch mit berlinerischen Elegants vorbeikommt.

Zwei andere Mädchen tanzen diese Mazurka als Walzer. Sie sehen fast aus, als seien sie Backfische. Dürr, klein und so halb schülerinnenmäßig angezogen und das Haar züchtig über die kleine Stirn frisiert und hinten ein ganz kleines Zöpfchen.

Merkwürdig ist ihre Haltung. Das Rückgrat recht deutlich nach außen und die Köpfe dicht beisammen. Die kurzen Röcke lassen bei jeder Wendung einen Saum und Schimmer von weißer Unterwäsche sehen ...

Eine Dicke aber tanzt ganz allein in der Wucht ihrer Glieder. Sie prahlt mit ihrer Fülle, wiegt sich in den Hüften und zeigt ein dickes Bein, am liebsten dann, wenn sie an der Ecke bei der Musik vorbeikommt. Der rundliche Mensch mit der zerhauenen Backe, dem kurzgeschorenen Kopf und den vielen bunten Burschenschaftsabzeichen bekommt dann ganz kleine, blutgesprenkelte Augen. –

Ein typisches Paar ist auch jenes, das immer ganz weit auseinander tanzt, sich nie anfaßt, die Hände in die enggeschnürten Taillen stemmt und nur die Augen aufeinander gerichtet hält ...

In all diesem kalten, berechneten und auf starke Reizungen bedachten Trubel aber fällt jene Dunkle mit den geröteten Backen um so mehr auf; sie wirft nicht die Beine, sie tanzt nur und tanzt, tanzt. Ihre Augen leuchten, leuchten in dunklen Ringen wie das goldene Band, das sie durch das schwarze Haar gewunden. Und die ein wenig flache Brust keucht unter dem schwarzen Samtkleid, und die roten Lippen zittern, und die hektischen Flecken auf den mageren Backen vergrößern sich und leuchten. Bald öffnet sich der Mund, und heiser kommt der Atem heraus.

Aber es geht wild herum um den Saal: Tanz – Tanz – Tanz – –

Die Männer aber sitzen meist still in diesem nüchternen, verqualmten Saal, in dessen kahle Wände enthüllend und langweilig einige blasse elektrische Kugeln an Drahtseilen hineinhängen.«

Die gleiche Art von Mädchen tanzte bei Tante Brünsch in der Jägerstraße. Das Lokal von Tante Brünsch war nichts weiter, als eine gewöhnliche Mietswohnung. Die vorderen Zimmer dienten zur Garderobe. Herren und Damen streng getrennt ...

Walser: Solotanz im Alten Ballhaus.

Hinter dem Korridor der Blick in den Saal. Eigentlich nur ein Sälchen. Etwa aus vier großen Zimmern hergestellt, deren Zwischenwände man ausgebrochen hat. In der Mitte aber steht die Tragesäule, wie sie früher so oft in den Sälen zu finden war und wie sie jetzt noch manchmal auf dem Lande steht. Das Ganze hat nur eine reichliche Zimmerhöhe und ist mit einer Tapete ausgeschmückt, deren Farbe zwischen neutralem Gelb und Creme schwankt. Sie erinnert so recht an die nüchterne Geschmacklosigkeit früherer Jahrzehnte, wo man auf Nutzen und Haltbarkeit sah, und wo der Schmutz nicht auf der Tapete oder auf dem Anstrich zu sehen sein durfte.

Auf den Stufen am Eingange ein dichtes Gedränge. Junge Männer in Straßenanzügen und Mädchen in Maskenkostümen, Kostüme, die nach Kampfer und fremdem Schweiß, nach der Maskengarderobe riechen. Die meisten Mädchen aber in der üblichen hellen Bluse und dem Straßenrock. Viele sehen aus wie Geschäftsmädchen, sind's aber schon lange nicht mehr. Eigenartig ist, daß hier die Herren – auch die gleiche Sorte wie bei Emberg – tanzlustiger sind und daß sich manchmal ein dichter Knäuel tanzender Paare um die Säule wälzt im richtigen Tanztaumel.

Ähnlich ging es im Mundtschen Tanzsalon in der Köpenicker Straße zu, der, wie viele Berliner Lokale, auf dem Hofe liegt und dessen Innenwände auch das bekannte lehmige Gelbbraun zeigten. Nur war hier mehr bronzierter Gipsstuck, mehr Spiegel und Kronleuchter als bei Emberg. Unter den weit überragenden Rängen standen Reihen von kleinen Tischen, alle mit blauweißen Baumwolldecken belegt, die gelbliche Ringe und andere Bierflecke zeigten und die nach alten verschütteten Flüssigkeiten rochen. Um 12 Uhr gab es früher bei Mundt eine Sensation; einen allgemeinen Contretanz. Eine Dame mit rotem Frack und weißer Perücke leitete ihn mit lautem Kommando. Und in jähem Rausch warfen die Tänzerinnen mit ihren Beinen die Kleider hoch.

Gleich vorn am Eingang sitzen mehrere Gruppen von Mädchen, die jeden Eintretenden anlachen, ansprechen und locken. Mädchen in grellen, billigen Demimonde-Kleidern. Mädchen mit schlecht frisierten Haaren, denen die Friseurin schon das billig Aufgedonnerte gegeben. Mädchen, deren Gesicht verkümmert, verdorben, frech und verschüchtert zugleich erscheint und deren Blicke jeden Mann um ein wenig Mitleid, Lüsternheit und Dummheit anbetteln.

So findet man bei Mundt und in anderen ähnlichen Sälen des Ostens unter dem üblichen Herrenpublikum – junge und ältere Kaufleute, Studenten, Gewerbetreibende – auch Arbeiter und Kleinhändler. In einigen dieser Lokale werden sogar Bälle abgehalten, die nur für Arbeiter bestimmt sind, wie die Bäckerbälle. Nachmittags, an bestimmten Wochentagen, tanzen dort die Bäcker mit Dienstmädchen und Straßenmädchen. –

In der Nachbarschaft gibt es Tanzsäle und schmuckkästenartige Tanzsälchen, die nicht so streng kleinbürgerlich auf Ehrbarkeit und Rundtänze sehen. Zwei Jazzbandkapellen wechseln einander ab. Viel rosa Farbe, viel elektrisch Licht, viel Likör und schwere Weine. Mädchen mit schwarzen, engen Kleidern und entblößten Armen. Andern fliegt der zu kurze Rock beim Charleston bis zur Hüfte hoch. Zwischen hellgekleideten sehnsüchtigen Siebzehnjährigen, voll Lebensfrische und Lebensfreude, ältere Mädchen in schwarzer Seide, unter dem Hut ein geschminktes Gesicht voll Alkoholdunst, Verruchtheit und wehem Wissen.

Auch die Witwenbälle und viele zweideutig inserierte Tanzkränzchen mancher »Vereine« sind nichts weiter als eine Art von Wirten veranstalteter Tanzvergnügungen, zu denen die Vereine »Gäste einladen«. Diese Witwenbälle locken schon seit Jahrzehnten den tanzlustigen Mann an – trotzdem doch jeder weiß, daß diese Witwen meist noch gar keine Witwen sind, sondern erst welche werden wollen. Witwenbälle werden nur in den Bezirken des Kleinbürgertums abgehalten – in Tanzsälen, die auf Höfen versteckt liegen. Nur, wer die an den Wänden angehefteten Zettel, auf denen Pfeile gezeichnet sind, beachtet, findet die Tür zum Tanzsaal. Wer eine oder zwei Mark Eintritt zahlt, kann den Ball des Witwenklubs »Alpenveilchen« mitmachen.

Im Saal schiebt sich eine dicht gedrängte Menge nach den aufreizenden Klängen von Klavier, Geige und Klarinette rund herum und singt:

»Warum soll er nicht mit ihr

In die Wälder gehn?«

Junge und alte Witwen – aber mehr ganz junge und solche, die es noch lange nicht sind, drehen sich im Dunst von Zigarettenrauch und Schweiß. Ihre Kleider, meist Jumper und dunkler Rock, sind so bunt wie die Papierguirlanden, die an der Decke und von Säule zu Säule hängen.

H. Zille »Nanu, Frau Lemke, Sie hier auf dem Witwenball???«

»Ach ja, wissen se, mein' Oska'n jeht's jar nich jut! ...«

(1925)

Der Tanzmeister, ein älterer, würdevoller Herr, ist der einzige Mann im Frack. Alle anderen Männer haben nur Jackenanzüge an. Aber sie sind doch mit wirklicher Lust beim Tanz. Beim nächsten Tanz sind sie sehr erfreut, als sie von einer der liebenswürdigen Witwen aufgefordert werden. Hier ist eben meist Damenwahl. Und die pikante Möglichkeit, mit einer schönen Witwe bekannt zu werden, hat schon von vornherein eine freundliche Stimmung geschaffen, die noch ganz erheblich gesteigert wird, wenn alle verständnisvoll den Text zum Tanz mitsingen:

»Wenn eine von der Heirat spricht –

Woll'n se nicht, woll'n se nicht!«

Die Witwen sind nicht böse, sondern lachen dazu und juchzen darüber ... Und wenn sich schließlich beim Bier und Kaffee, die in den Nebenräumen bei oft recht handgreiflichen Zärtlichkeiten verzehrt werden, herausstellt, daß sie die freundliche Verkäuferin aus dem Buttergeschäft an der Ecke ist – die Bekanntschaft ist geschlossen, mehr will sie auf dem Witwenball nicht ... Auf dem nächsten Witwenball schließt sie gewöhnlich eine neue Bekanntschaft, da sie inzwischen »ihren Mann verloren hat«. –

Während zu solchen Gelegenheiten sich nur Arbeiterinnen, Näherinnen und Aufwärterinnen einfinden, verkehrt in den bekannten Tanzlokalen der Vororte, in Halensee, Südende, Wilmersdorf usw. eine andere Art von Mädchen. Viele der Tanzsäle in den westlichen Vororten werden von besseren Bureaumädchen, Verkäuferinnen, Warenhausmädchen und Erzieherinnen besucht, die sich nur austanzen wollen. Andere von ihnen suchen wohl auch ein Verhältnis für längere oder kürzere Zeit. Und zwar ist dies Verhältnis durchaus nicht immer mit Prostitution verbunden. Viele der Tänzerinnen in jenen Lokalen haben nur das Verlangen nach Zuneigung. Viele natürlich sehen nebenbei auf ihren Vorteil, lassen sich kleinere und größere Geschenke machen. – Schwer wird zu ermitteln sein, wo Liebe oder Berechnung die größere Rolle spielen.

In Südende tanzten Donnerstags die Mannequins, einst Probiermamsells genannt, und was sich sonst zur Konfektion rechnet. In Wilmersdorf war am selben Tage alles zu finden, was eine Großstadt in Gartenlokale zu entsenden hat: Familien, Kaffeekränzchen von Nähstuben, einzelne Abenteuerinnen, Kindermädchen aus Berlin W, unkontrollierte und kontrollierte Halbwelt, aber in verschwindender Minderheit. Dieses Schrammsche Lokal, das seit Jahren eine gewisse Berühmtheit hatte, muß hier wohl mit einigen Strichen gezeichnet werden:

Eine hohe Fachwerkhalle, an die sich ein zweiter Saal längs anschließt. In der durchbrochenen Wand die Kapelle, die gleich für zwei Räume spielt. Hell mit Bogenlampen erleuchtet, die das Grelle der von Balken zu Balken gespannten buntfarbigen Fähnchenreihen hervorheben und steigern.

Im Saal ein dichter Kranz von Tanzenden. In der Glut des Sommerabends – der Hitze, die diese vielen bewegten Körper ausstrahlen, und dem Staub, den sie mit scharrenden Füßen und fliegenden Röcken aufwirbeln.

Einzelne Tänzer treten aus den Reihen und gehen hinaus in die Gartenluft. Draußen sitzen an Hunderten von Tischen kleine, sommerlich gekleidete Gesellschaften, essen ihre mitgebrachte Stulle zu einem Glas Bier und hören schwitzend der grellen Militärmusik zu. Später stürzt alles hin zum Ufer des kleinen Sees, auf dem ein Feuerwerk abgebrannt wird. Und die Mädchen rennen nach der letzten verpufften Rakete in den Saal zurück, wo das Klavier schon wieder klimpert. Die niedliche Person mit der Federboa und dem bloßen Hals legt wieder die Händchen auf die Schultern ihres Tänzers, der seine Arme um die dünne Taille schlingt – wie wennste schwebst, nennt der Berliner das. Andere changieren meisterlich. Und viele beachten die Holperei ihres blutjungen Tänzers nicht: sie sind gewissermaßen die Tanzlehrerinnen der jungen Männer aus besseren Familien. So war es bei Schramm und in den andern Vorortlokalen. So ähnlich ist es auch heute noch in den Sommer-Tanzsälen. Nur sind jetzt weniger Familien, dafür aber mehr einzelne Mädchen oder Mädchentrupps zu sehen.

In einzelnen Lokalen an der Oberspree ist das gleiche zu beobachten. Da ist ein großer neuer Saal. Ganz weiß. Mit großen Fenstern nach dem Wasser zu und offenen Bogen nach den weiten Nebenräumen. Das Parkett blitzt. Die Bogenlampen werfen ihren bleichen Schein über die dichtbesetzten Tischreihen an den Wänden und über die Menschenreihen, die am Rande des leeren Parketts stehen.

Viele junge Leute sind dazwischen, deren Köpfe und Hälse braun gebrannt sind. Alles hat einen etwas vornehmeren Anstrich als die meisten Sonntagslokale hier draußen. Die Musik ist ein wenig eleganter und die Mädchen haben fast alle einen gewissen Schick, aber auch einen gewissen taxierenden Blick und kühle Gesichter. Die Herren vom Wassersport, von denen manche in blauen Jacken und weißwollenen Beinkleidern hereinkommen und so dem Saal die eigenartige Note geben, haben fast immer Glück bei ihnen. Ja, viele kennen einander schon beim Vornamen.

Der mit dem kleinen blonden Schnurrbart geht gleich auf eine ganz Fesche los, deren schwarzer Flitterhut dunkel leuchtet über dem bleichen kalten Gesicht mit den vollen blutroten Lippen.

Tanz der Gelbsterne.

»Bei Gebrüder Baum biste jetzt ... 'n janz kesser Laden, da heißt et »verwechsel verwechsel das Bäumelein«,

»aber bei mir haben sie sich an de Brosche jepiekt!«

Ein anderer, blonder, kurzgeschorener Mensch redet vertraulich eine große, sehr einfach Gekleidete an. Sie zuckt die Schultern, die in einer einfachen glatten Bluse stecken, wirft den Kopf mit dem forschen Strohhut in den Nacken und dreht sich abseits. Wie sie so an dem ganz jungen Menschen, dessen Haut bis in die Haare hinein errötet, vorübergeht, läßt ihr fußfreier, hellgrauer Plisseerock feine englische Chevreauxstiefeletten sehen, über denen eine schlanke Wade zum Knie emporsteigt.

Ihr Blick bleibt fest an einem älteren, rundlichen Herrn hängen. Nach und nach fängt er an zu lächeln. Und als sie noch mehreren jungen Leuten einen Korb gegeben, als sie immer wieder über die hin weggeblickt, als seien sie noch viel zu klein, da kommt der Ältere und macht seine auffordernde Verbeugung.

Nun hat sie plötzlich Lust zum Tanzen und tanzt ihren Herrn heiß und in Schweiß.

Arbeiter im Sonntagsstaat sieht man fast gar nicht, und die Mädchen haben fast alle den Schneid der erfahrenen Warenhäuslerin. Sie tanzen auch fast alle mit Hüten auf dem Kopf. Flotte, verwegene, aber äußerst stilvolle Geflechte mit wallenden Federn, Blumenkränzen, Schleiern auf den glatten oder wallenden Bubiköpfen.

Typisch für die Vorortlokale ist das Freundinnenpaar. Die eine hübsch, aber schwach mit dem Mundwerk, die andere häßlich, knochig oder schwammig – aber mit Blicken und Reden weiß sie ihrer Freundin und sich ein paar Freunde heranzuholen, denen auf dem dunklen Weg zum Bahnhof klar gemacht wird, daß man Sonntags nur in einem Weinlokal zu Abend esse.

In all diesen Vorortlokalen tanzt kein Mensch irgendwie mänadisch. Man ist in fast allen Berliner Tanzlokalen auf die einfachsten Rundtänze eingeschworen, die einer jeden Individualität ihr Recht lassen. Jeder tanzt auf seine Weise. Die eine hastig – die andere innig – die dritte versunken und nur wenige frech und schamlos. Ihretwegen dürfte wohl niemand die Tanzsäle da draußen in den Gärten, an den märkischen Seen und in den duftenden Kieferwäldern aufheben wollen.

In der Stadt gibt es heute auch eine Anzahl von Tanzlokalen, in denen Mädchen jeder Art sich ihre Tanzlust suchen. Jedes Stadtviertel hat mehrere solcher Lokale, in denen nicht etwa nur die Halbwelt verkehrt, sondern allerlei mehr oder weniger galante Mädchen. Mädchen, die oft sich nur austanzen wollen. Mädchen, die außerdem auch Bekanntschaften suchen. Mädchen, die galant und pikant oder auch nicht galant sind.