|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

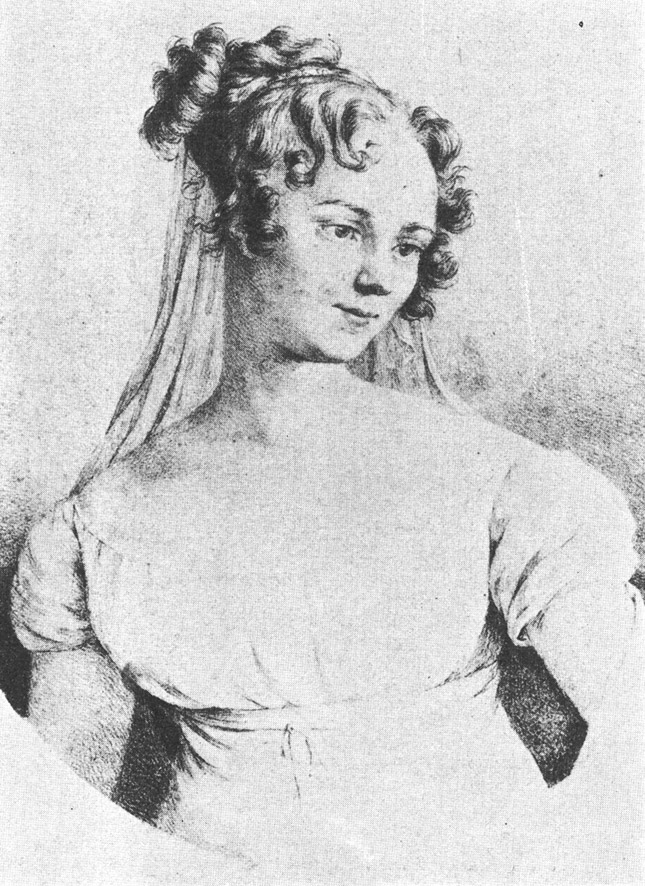

Elisabeth Mara, geb. Schmeeling.

Die erste große Sängerin in Berlin.

Die galante Geschichte der Berliner Bühne beginnt mit der Barberina. Die erste bekannte Berliner Bühnenkünstlerin ist die erste deutsche Sängerin von Ruf, die schöne Gertrud Schmeeling aus Kassel. Der Alte Fritz, der in seiner Jugend durch die gezwungenen Besuche beim starken Mann Eckenberg sehr gegen die deutsche Kunst eingenommen war, wollte nichts von ihr wissen, als sein Directeur des spectacles vorschlug, die einundzwanzigährige Künstlerin zu engagieren. Aber als er sie doch versuchsweise in einer italienischen Oper hörte, in der sie alle ihre italienischen Kolleginnen verdunkelte, war der Alte Fritz entzückt und bewilligte ihr ein damals unerhört hohes lebenslängliches Gehalt von 3000 Talern. Des Königs Bewunderung brachte ihr aber auch viel Leiden. Beanspruchte der Alte Fritz gewöhnlich doch auch bei seinen Künstlerinnen in Dingen der Liebe entscheidend mitzureden. Die schöne Sängerin hatte sich bis zum Wahnsinn in den schönen und lasterhaften Kammervioloncellisten Ignatius Mara verliebt. Der König wollte auf keinen Fall diese Verbindung dulden und versagte auch die Heiratserlaubnis. Die Schmeeling, die ihren Musikus nicht entbehren konnte, lief schließlich, mit ihrem Geliebten bei Nacht und Nebel davon.

D. Chodowiecki:

Frl. Doebbelin, die zweimal Unglück hatte: – (Um 1788)

Der König ließ das verliebte Pärchen unterwegs aufgreifen. Mara wurde als Regimentstrommelschläger in den Soldatenrock gesteckt. Die in ihrer Liebe so tief gekränkte Primadonna weigerte sich, wieder vor dem König zu singen. Da wurde sie von rohen Soldatenfäusten aus dem Bett gerissen, auf die Bühne geschleppt und zum Singen gezwungen. Sie bekam aber dann doch die Heiratserlaubnis und konnte auch ihren Geliebten aus der Soldatenjacke befreien, indem sie eine neue lebenslängliche Verpflichtung unterzeichnete. Im Jahre 1779 folgte sie aber ihrem Gatten zum zweitenmal auf der Flucht, trotzdem der liederliche, trunksüchtige Mann sie aufs brutalste mißhandelt hatte. Sie wurde zwar in Dresden vom preußischen Gesandten angehalten. Aber der Alte Fritz befiehlt: »Laßt sie laufen! Das Weib ist wie ein Jagdhund. Je mehr von ihm geschlagen, desto anhänglicher wird sie an ihren Herrn.«

Die Schauspielerin Doebbelin nach einem Bild von Tischbein.

Außerordentlich bezeichnend für ihre Zeit sind die Erlebnisse der Caroline Döbbelin, der begabten Tochter des ersten ständigen Theaterdirektors in Berlin, der in den siebziger Jahren des 18. Jahrhunderts in der Behrenstraße eine Bühne aufschlug und zuerst konsequent die jungen Deutschen spielte. Über die Döbbelin berichtet Gubitz, der sehr viel Bühnenkünstler kannte und der sehr verständig meinte, daß Personen, denen bei ihrer Berufstätigkeit geistige und gemütliche Erregungen ebenso unvermeidlich wie notwendig sind, zuweilen ganz unzurechnungsfähig sein können ...

»Vergißt man nun nicht, daß noch bis zu Anfang unseres Jahrhunderts die Schauspieler, mit wenigen Ausnahmen, im Gesellschaftlichen der Familienkreise fast gar nicht heimisch werden konnten, dann ist unter ihnen selbst und in leidenschaftlichen Verhältnissen mit Andern ihr freies, ungezügeltes Treiben, so wie ihr offenherziger Gleich- und Übermuth kaum auffallend. Man hütete sich auch nicht ängstlich vor dem Erwecken der auf dem Standpunkt des Herkömmlichen mißtönenden Erinnerungen und Geständnisse; ich will nur einen Zug beifügen von einem Freiherausreden, das mich, den scheuen jungen Mann, damals höchlich erstaunen ließ.

Caroline Döbbelin, mit besten Gründen zu den ersten Schauspielerinnen Deutschlands gezählt, war nach der Vorstellung zum Jubelfest ihrer Fünfzigjahrs-Tätigkeit (1812) noch in der für die Feier von Friederike Bethmann eingeladenen Gesellschaft, zu der auch ich gehörte. Bei dem Abend- oder eigentlichen Nachtessen machte der Champagner-Punsch die Offenherzigkeit überströmend; die Jugendfährlichkeiten waren im leichten Auffluge paradisischen Rausches nicht mehr zu verschweigen, und nächst Unzelmann – er fehlte hier ebenfalls nicht – zeichnete sich in Bekenntnissen auch die burschenhaft fröhlich gewordene Döbbelin aus. Sie schilderte ihre Vorzeit und erzählte mitteninne frischweg:

»Zu Ende der siebziger Jahre des vorigen Jahrhunderts hatte ich einen treuen Geliebten, dessen Stand und Verhältnisse die Heirat nicht erlaubten, und wir setzten uns darüber hinweg. Nach meiner zweiten Folge unseres Umganges sollte ich als »Elfriede« wieder auftreten; das verehrte Publikum lärmte jedoch wie unsinnig, so daß ich zitternd und bebend mich vergeblich bemühte, zur Rede zu kommen. Der Vorhang mußte herunter, der Lärm aber blieb derselbe mit dem untermischten Geschrei: »Döbbelin vor!«

Der Vater, auch von Schreck und Furcht überwältigt, mußte endlich hinaus und begann seine Rede im gewohnten Pathos:

»Geschätztes, gnädiges Publikum! Tugend kann straucheln, Tugend kann fallen« –

»Aber nicht zwei Mal!« schrie eine gewaltige Stimme vom Parterre her, und jetzt dröhnte das Haus von unbändigem Gelächter.

Der Vater wartete den rechten Augenblick ab, und sagte nur noch: »Einem so venerablen Publikum wird in so herrlicher und hochherziger Laune die gnädigste Nachsicht nicht mangeln!«

Der Vorhang ging wieder in die Höhe; ich wurde in die Scene geschoben, obschon ich die Thränen nicht zu unterdrücken noch zu verbergen vermochte, und nun ließ man mich spielen, anfangs bei schauerlicher Grabesstille, aber bald ermunterten mich die Zeichen der sonstigen Gunst.«

Nach Erzählung dieser Ereignisse sagte der gar zu gern stichelnde Unzelmann: »Hättest Dich vorsichtig erst mit Irgendwem sollen copulieren lassen, Caroline!« –

Die Bethmann aber kicherte vor sich hin, und wird gewußt haben weshalb. – Beiläufig nur will ich bemerken: daß die Döbbelin geistvoll und auch lieben Gemüts war, was gewiß dadurch bekräftigt ist, daß ein sehr gebildeter, wohlhabender und nie verheirateter Mann länger als dreißig Jahre, bis zu ihrem Tode, ihr treuer Freund und nach ihrer Erblindung ein beharrlich sorgsamer Führer war.«

A. W. von Schlegel bot der in seinen Übersetzungen so erfolgreich auf dem Berliner Theater aufgetretenen Unzelmann, die noch nicht geschieden war, seine Hand an. Sie aber beschränkte ihn auf Freundschaft und ließ ihr Herz nur von einer heißen Leidenschaft zu dem schönen und kecken Gendarmerieoffizier von Quast erfüllt sein. Diese reichen, glänzenden Offiziere führten damals ein wild-lustiges Leben in Berlin. Auf Bällen und im Theater waren sie tonangebend. Wehe der armen Schauspielerin, die einen Gendarmerieoffizier nicht erhört hatte! Ohne Gnade wurde sie ausgepfiffen. Alle ihre öffentlichen Streiche – Fenstereinwerfen und dergleichen – wurden den Offizieren verziehen. Nur nicht, daß sie die allmächtige königliche Favoritin, Gräfin Lichtenau, öffentlich verhöhnten. Als sie erfährt, daß von Quasts Zimmer verschiedene böse Karikaturen auf sie schmücken, wird er in die Provinz zu fernen Regimentern geschickt. Erst nach dem Sturz der Lichtenau darf er zurückkehren – zu seiner ihm getreuen Friederike. Wie seine zarten Huldigungen sie beglücken! Sie leidet an der Brust, und der Arzt verordnet ihr eine Milchkur. Da reitet er jeden Morgen nach Schöneberg hinaus und holt ihr die frischeste Milch, die Flasche in der Satteltasche Nach Ihrem Testament, dessen Original ich einsah, stammen ihre beiden Söhne nicht von Unzelmann, sondern von Quast. Sie sagt ausdrücklich: »Da Unzelmann nicht der Vater von Fritz und Eduard ist, sondern der verstorbene Quast, so soll Bethmann allein die Sorge für sie übernehmen.«.

Doch die alternde Friederike mußte erleben, daß diese rührende Liebe erkaltete. Der Offizier trennte sich nach einigen unbegründeten Eifersuchtsszenen von ihr.

Friederike Bethmann-Unzelmann, die am Ende des 18. Jahrhunderts und im ersten Jahrzehnt des 19. Jahrhunderts besonders in Shakespeareschen Rollen gefeiert wurde, ward in höherem Alter mit dem Holzschneider und Schriftsteller Gubitz befreundet. Sie sprach in offenherziger Vertraulichkeit und unbefangenster Freimütigkeit über ihre früheren, den übereinkömmlichen Sitten nicht immer gemäßen Verhältnisse. Als ihr zweiter Mann (Bethmann) gesundheitshalber verreisen mußte, lud sie in freiester Unbefangenheit während der Abwesenheit des zweiten Ehemannes den ersten, Unzelmann, auf vier Wochen täglich zu Tisch. Jedoch hatte sie ihn nicht allein als Gast, sondern stets noch Gubitz und eine Freundin. »Da lüftete sich eine Fülle von Hinweisungen auf eine abenteuerliche Vergangenheit!« Wobei Gubitz erfuhr, wie hart ihr Stiefvater sie behandelt hatte, so daß ihr also nicht zu verargen sei, wenn sie sich von dem närrischen Wildfang, dem Unzelmann, habe entführen lassen.

Als die Bethmann sich nicht stören ließ in zuweilen verfänglichen Andeutungen verschiedenster Richtung, wonach sie in ihrer Jugend nirgends eine haltbare Stütze gehabt, sagte Unzelmann lachend:

»Höre, Friederike, unser Leben ist nun einmal nicht mit der moralischen Elle zu messen, und wir wollen nicht untersuchen, wer am meisten dieser Elle immer fünf Viertel gegeben hat.«

Am Ende des 18. Jahrhunderts trat durch ihr Spiel, vor allem aber durch ihre üppige, mädchenhafte Schönheit die Schauspielerin Henriette Baranius in den Vordergrund. Sie war schon als Kind auf den Brettern erschienen und hatte sich als junges Mädchen durch ihre Liebenswürdigkeit einen großen Kreis von Verehrern verschafft. Unter ihnen war nicht nur die große Masse der Theaterbesucher, die sie aus der Ferne verehrten. Auch der König Friedrich Wilhelm II. und manche andere angesehenen Männer nahten sich ihr. Wer seine Liebe und Zuneigung durch reiche Geschenke beweisen konnte, soll von dem schönen Mädchen nicht spröde behandelt worden sein. Sie selbst aber soll eine nicht ganz glückliche Liebe zu einem Kollegen gehabt haben, und zwar zum Heldendarsteller Czechtitzky, der nicht nur der schönste, sondern auch der eleganteste und prächtigste Mann der Berliner Bühne war. Er lebte wie ein vornehmer reicher Hofkavalier, bewohnte ein glänzendes Haus, hielt Equipagen und Diener, kleidete sich wie ein Prinz und gab üppige Feste wie ein König. Sein Umgang war Berlins goldene Jugend. Und das alles verdankte der »Komödiant« seinem erstaunlichen Glück im – Glücksspiel.

D. Chodowiecki:

Madame Unzelmann als Nina

In der Liebe hatte er nicht minder Glück, denn die vergötterte Unzelmann war ihm nicht abgeneigt. Das führte aber eines Abends auf der Bühne zur Katastrophe. Schillers »Don Carlos« wurde zum erstenmal gegeben. Außer dem Spiel im Stück trat noch ein gefährliches Herzensspiel an die Rampen. Die Baranius, die die Königin Elisabeth spielte, liebte glühend Carlos-Czechtitzky, wurde aber von ihm gekränkt und verschmäht, weil sein Herz nur für die verführerische Eboli-Unzelmann flammte und diese ihn in der leidenschaftlichen Liebesszene nur noch mehr bestrickte. Und das spielte sich hinter den Kulissen und im Leben fort. Der sonst in den Herzenssachen seiner kleinen liebereichen Frau so wunderbar geduldige Unzelmann ließ sich diesmal von der Eifersucht so stacheln, daß er auf offener Szene, als ihre Degen sich kreuzten, gar zu natürlich feindlich auf Czechtitzky eindrang und ihn nicht unbedenklich am Auge verwundete.

Auguste Stich-Crelinger, Jugendbildnis

Übrigens nahm Henriette Baranius ihre gekränkte Liebe nicht allzu tragisch. Sie hatte ein lebenslustiges Herz, und ihrer Schönheit fehlte es auch nie an goldigsten Anbetern, die sie für alle Enttäuschungen entschädigen konnten. Sie war nicht grausam, aber ihr Herz blieb kalt. Während ihre Verehrer in Liebesglut sprühten, knackte die schöne Sängerin gleichmütig Mandel auf Mandel. Ihre einzige Leidenschaft! Kein Liebhaber durfte ihr ohne eine Tüte Mandeln nahen ... Und bald weiß sich Berlin von den geheimnisvollen Nachtfesten zu erzählen, die in dem Hause des allmächtigen königlichen Geheimkämmerers Rietz zu Potsdam gefeiert werden, deren Königin die Schönheit Baranius ist, und zu denen so gern und heimlich ein wirklicher König aus seinem üppigen Marmorpalais herüberkommt. –

Sie scheint auch anderen Männern gefährlich geworden zu sein. In der Chronik von Berlin wird berichtet: »Professor Engel hat heut durch Mad. Baranius, welche er diese Rolle (Klara von Hoheneichen) von Wort zu Wort mit allen den passenden Aktionen gelehrt, den Beweis gegeben, daß er als Deklamateur einer der größten Schauspieler geworden wäre!« Der verliebte Deklamateur, ein gelehrter alter Professor, der also nicht nur die Tafelfreuden liebte, hatte sich bald als Oberleiter der Bühne unmöglich gemacht. –

Die Baranius konnte dank ihrer Freunde einen fast königlichen Prunk entfalten, ritt auf den schönsten, prächtig gezäumten Pferden des Marstalls aus, begleitet von einem Stallmeister und mehreren Dienern in königlicher Livree, und soll schließlich einen polizeilichen Befehl erhalten haben: die Sängerin und Schauspielerin Baranius hat sofort die Hofbühne und die Stadt zu verlassen. Sie zählte erst 28 Jahre. – Sie erhielt zwar bald wieder die Erlaubnis zur Rückkehr, betrat aber nicht mehr die Bühne.

Die Baranius ist dann die Frau des Kämmerers geworden, soll aber in ihrem Alter gern im Kreise ihrer Kolleginnen von den abenteuerlichen und ein wenig frivoleren Zeiten geschwärmt haben ...

Auch Gentz, der große Libertin, der 1815 in Paris der schönen Pauline Wiesel huldigte und Jahrzehnte später noch eine bezaubernde Mädchengestalt zu betören und an sich zu fesseln wußte – Fanny Elßler –, hat in Berlin eine junge gläubige Unschuld mit seinen Liebesschwüren überwunden. Die spätere Mutter Krickeberg, die am Gendarmenmarkt vier Stock hoch mit einer Hecke von Kanarienvögeln und Dompfaffen hauste, hat ihren Kolleginnen beim Kaffee erzählt, wie sie und so viele, viele das Opfer des verführerischen, frivolen Jünglings geworden. Sie war siebenzehn Jahr, als sie 1787 zuerst die Berliner Bretter betrat, und Friedrich Gentz dreiundzwanzigjährig und Geheimsekretär beim Berliner Generaldirektorium – und beide warmherzig, geistsprühend und lebenslustig. Wer weiß, wie weit ihm da die Siebzehnjährige widerstehen konnte? –

Ein ganz besonders die Gemüter des biedermeierischen Berlins aufregendes Ereignis war der Zusammenstoß des Grafen Blücher mit dem Gatten der von ihm geliebten Madame Stich.

Am Abend des 6. Februar 1823 lief wie Lauffeuer durch ganz Berlin der Schreckensruf: der Schauspieler Stich ist soeben von dem Anbeter seiner Frau, dem jungen Grafen Blücher, in seiner Wohnung niedergestoßen worden!

Graf Blücher, ein junger, liebenswürdiger Offizier und Enkel des alten Feldmarschalls, des volkstümlichen Helden der Freiheitskriege, hatte schon längst in Auguste Stich die große, bezaubernde Künstlerin und das schöne Weib verehrt. Seine bevorstehende Versetzung von Berlin gab dem feurigen Anbeter den Mut und die Macht der Überredung, von der Gefeierten ein Abschiedswort in ihrer Wohnung zu erbitten und – zu erlangen.

Stich war an jenem unglücklichen Abend in Shakespeares Heinrich IV. beschäftigt. Am Ende seiner Rolle, im dritten Akt, flüsterte ihm sein Kollege, der Komiker Albert Gern, zu: »In diesem Augenblick ist Graf Blücher bei deiner Frau ...«

Auguste Stich-Crelingerals reife Frau.

Wie wahnsinnig – noch im Theaterkostüm mit übergeworfenem Mantel – stürzt Stich nach Hause ... Sogenannte gute Freunde und anonyme Briefe hatten ihn schon früher vor dem glühenden, offen zur Schau getragenen Enthusiasmus Blüchers gewarnt und seine Eifersucht geweckt ... Zu Hause muß er lange schellen. Endlich wird geöffnet. Da sieht er in einer dunklen Ecke des Flurs einen Mann, ganz in einen langen Zivilmantel gehüllt ... »Wer sind Sie? Was haben Sie hier zu suchen?« Statt der Antwort sucht der Verhüllte ihn beiseite zu schieben und die Treppe hinabzueilen. Stich faßt ihn, ringt mit ihm, reißt ihm Mantel, falschen Bart und Brille herab ... erkennt den Grafen Blücher ... und sinkt, von einem Dolchstoß getroffen, mit einem grellen Hilferuf blutend auf die Treppe nieder ... So findet ihn seine Gattin ... Die Straße hat sich bereits mit Neugierigen gefüllt ... An der nächsten Ecke wird der Graf von einem Schneider und Bäcker gepackt. Er läßt ein Terzerol fallen. Nur das Dazwischentreten einiger angesehener Bürger, die ihn auf die Hauptwache führen, kann ihn vor der Wut des Volkes retten.

Stich war nicht tödlich getroffen, wie man anfangs gefürchtet hatte. Er erholte sich langsam wieder. Graf Blücher wurde zu mehreren Jahren Festung verurteilt. Später sah man ihn wieder in Berlin: eine schlanke, noble Figur mit blassen, edlen Zügen, schwärmerischen Augen – eine interessante Erscheinung!

Madame Stich erwartete eine härtere Strafe. Für des Herzens kleine Schwäche – denn Schlimmeres wagten ihr selbst ihre Feinde nicht nachzusagen – sah sie den Gatten wochenlang mit dem Tode ringen. Sie pflegte ihn mit Aufopferung; er dankte ihr durch seine volle Verzeihung und glaubte ihrem Wort: sie habe dem Grafen die Unterredung nur gewährt, um ihn zu beschwören, ihren häuslichen Frieden nicht länger durch seine glühende Verehrung zu stören. – Bald nach den peinlichsten Verhören vor dem Gerichtshofe mußte sie vor einen weit gefährlicheren Richter treten: vor das tausendköpfige erzürnte Publikum! – Und sie wußte: Friedrich Wilhelm der Gerechte hatte befohlen: »Polizei nicht einmischen – Publikum richten lassen – Recht dazu hat!« – Herzog Karl von Mecklenburg aber hatte dafür gesorgt, daß kein Student für den Abend ein Billett erhielt – nicht weniger als 1100 schriftliche Gesuche um Billetts blieben unberücksichtigt – und daß fast alle Offiziere Berlins mit ganzen Körben voll Blumen – und auch Polizisten in Zivil im Theater anwesend waren.

Stich, ein beliebter und sonst gewandter Bonvivant, mußte die erste Feuerprobe vor dem Publikum bestehen, denn auch über ihn war Berlin empört: weil er seiner Gattin so schnell verziehen! – Er trat anfangs Mai in dem Lustspiel: »Der Hausverkauf« auf – von höhnischem Lachen und Wiehern empfangen. Sprach er einige Worte, so übertönten ihn wieder Lachen und Hohnrufe ... Endlich siegten die Klatscher. – Nicht so leicht kam seine Gattin davon.

Sie hatte die Thekla im »Wallenstein« bei ihrem ersten Wiederauftreten am 8. Mai gewählt. Die ersten beiden Akte gingen spurlos an dem überfüllten Hause vorüber. Niemand achtete darauf. Alles wartete in größter Aufregung auf den dritten Akt, auf Thekla. Als der Vorhang hoch ging, umtoste ein betäubendes Zischen, Pfeifen, Hohnlachen und die gröbsten Schimpfworte die Künstlerin. Sie blieb auf der Bühne, trotzdem der Lärm eine Viertelstunde dauerte. Die Hände wie bittend gegen ihre Beleidiger erhoben, harrte sie bleich, fast ohnmächtig – in Tränen, bis sich der Sturm ein wenig gelegt. Mehrmals noch wurde sie unterbrochen, trotzdem die Polizei die Hauptschreier und Schreierinnen an die Luft setzte und die Offiziere und sonstigen Freunde des Grafen Blücher und der Stich klatschten und sie mit Blumen überschütteten.

Die Stich blieb fest. – Sie sagte später: »In dieser Stunde den Kampfplatz verlassen, hieße mich schuldig bekennen.«

Doch ließen die Berliner noch lange keine Gelegenheit vorübergehen, sich Frau Stich gegenüber als Richter und Rächer zu zeigen. Nach wenigen Wochen jedoch stand sie wieder fest in der bewundernden Gunst des Publikums. Aber ein bitterer Stachel blieb in ihrem Herzen. Im geselligen Leben zeigte sie eine eisige Zurückhaltung und Verbitterung.

In dem witzlustigen Berlin aber kursierte das Wort des alten Unzelmann: »Ja, das gab dem Stich den Stich, weil ihn seine Ehemannsgeduld im Stich gelassen! Wenn jeder Verehrer meiner Friedrike mir nur einen Stich hätte versetzen wollen – ich wäre längst zum Siebe gestichelt!«

Stich starb bald darauf, trotzdem er eine Badereise angetreten hatte. Seine Witwe heiratete bald wieder, und zwar einen Assessor Crelinger, Sohn eines bankerotten Bankiers. Sie wußte aber als Madame Crelinger auch nicht Maß zu halten. Es kam zwischen ihr und Amalie Wolf zu einer bitteren Feindschaft. Unter Tränen erzählte die gute Wolf, die zehn Jahre älter war als ihr Gatte, einst der schönen Karoline Bauer, wie so natürlich Frau Stich und ihr Pius Wolf »Romeo und Julia« miteinander gespielt hätten ... und wieviel Kummer sie habe erdulden und Geduld und liebevolle Nachsicht habe üben müssen, bis ihr Gatte von dieser wahnsinnigen Leidenschaft genesen. »Und sie hat nur mit ihm gespielt, um mich zu kränken!«

Auch bei dem übrigen Theaterpersonal hatte Frau Stich sich durch unfreundliches Herrschen unbeliebt gemacht. Einst konnte der Maschinist Werner einen Säulenfuß, auf den sie in der »Iphigenie« ihren rechten Fuß stützen mußte, nicht bequem genug machen. Sie kommandierte: »Niedriger – noch niedriger!« Da riß dem Maschinisten die Geduld, und er sagte vor der ganzen Bühne hohnvoll:

»Soviel ich weiß, Madame, sind die Treppenstufen zu dem schönen Grafen Blücher auch nicht niedriger. Und sie sind Ihnen doch nie zu hoch gewesen!«

Sie klagte. Werner wurde vom Grafen Brühl bestraft. Aber der Hieb saß, und Berlin hatte eine neue Anekdote zum Erzählen.

Auch einer der größten Schauspieler hatte kein Glück mit seiner Ehe: Ludwig Devrient, der vom März 1815 ab in Berlin wirkte, hatte in Breslau die junge hübsche Schauspielerin Schaffner geheiratet. Sie war Anfängerin ohne großes Talent, bildete sich aber unter des Gatten Leitung zu einer tüchtigen, routinierten Liebhaberin aus. Aber die Ehe war, nachdem der Rausch der Leidenschaft verflogen war, keine glückliche und wurde schon 1819 getrennt. Man konnte sich auch kaum ein Paar mit entgegengesetzteren Charakteren, Neigungen und Leidenschaften denken.

Er: durch und durch genial, leichtlebig, leichtsinnig, gern lustig im Kreise froher Zecher, Nachtschwärmer, freigebig, verschwenderisch, im praktischen Leben sein Leben lang ein Kind, nie ohne Schulden, glühend für seine Kunst und die Bühne, die originellste, bizarrste Erscheinung in der ganzen Theatergeschichte, ein Feuergeist, sich selber verzehrend in der eigenen Glut, im fieberhaften Schaffen, von Haus aus eine edle, hochherzige Natur, aber längst zerfallen mit sich selbst ...

Sie: überaus prosaisch, verständig hausmütterlich, haushälterisch, stets sorgenvoll und bedrückt, in der Kunst und der Bühne nur die freundlich nährende milchende Kuh sehend ...

Ja, im Grunde haßte Madame Devrient das Komödienspiel und schämte sich dessen. Als sie nach der Trennung von Devrient Herrn Komitsch, Mitglied des Orchesters, geheiratet hatte und Kinder über Kinder bekam, ging ihr ganzes Bestreben dahin, diesen zu verbergen, daß ihre Mutter Komödie spiele.

Feuer und Wasser paßt nicht zusammen. Sie gingen friedlich auseinander. Unbegreiflich war der jungen Caroline Bauer immer, daß Herr Devrient und Madame Komitsch auf der Bühne so unbefangen miteinander spielen und verkehren konnten. Meister Ludwig begegnete seiner geschiedenen Frau stets mit größter Zuvorkommenheit, Höflichkeit und Hochachtung.

Recht eigenartige Erlebnisse hatte Caroline Bauer. Aus Offizierskreisen stammend, war sie 1824 nach Berlin an das Königstädtische Theater berufen worden, wo sie wegen ihrer Anmut, Munterkeit und Natürlichkeit derart gefiel, daß sie ein halbes Jahr danach schon an der Berliner Hofbühne angestellt wurde. Sie wurde von dem Prinzen August rücksichtslos verfolgt ob ihrer jungen achtzehnjährigen Schönheit, wußte aber ihm zu entgehen. Jedoch fiel sie einem Schwindler anheim, einem ihr in aristokratischen Kreisen vorgestellten angeblichen russischen Grafen, der sich später als ein Kammerdiener Grimm entpuppte. Sie hatte sich von ihm derart düpieren lassen, daß sie sich mit dem »Grafen« verlobt hatte. Der Prinz, der ihr vergeblich nachgestellt, frohlockte über diesen Mißerfolg der spröden Schönheit. Sie verließ dann 1829 die Bühne, ging mit dem Prinzen Leopold von Koburg ein Verhältnis ein, das sich nach dessen Annahme der belgischen Königskrone löste, gastierte in vielen europäischen Großstädten, auch wieder in Berlin, und ging schließlich mit dem polnischen Emigranten Graf von Plater nach der Schweiz, wo sie erst im Oktober 1878 in der Nähe von Zürich starb. Soweit Berliner Erlebnisse der schönen, erlebnisreichen Line Bauer in Frage kommen, ist vor allem das mit Prinz August, dem Prinz Don Juan, zu erwähnen.

August, Prinz von Preußen, mit dem Beinamen Pirnz Don Juan.

Im Jahre 1825 erregte ein Ereignis ganz Berlin: ein Prinz hatte mit Gewalt eine Bühnenkünstlerin zu seinem Liebchen machen wollen. Caroline Bauer erzählt in ihren Memoiren darüber u. a.:

»Schon von der Königstädter Bühne aus war mir in der königlichen Loge ein vornehmer Herr in Generals-Uniform aufgefallen; eine schöne imposante Gestalt mit markanten interessanten Zügen, einem schwarzen Lockenkopf und schwarzen glänzenden Augen, die nicht von mir wichen, sobald ich auf der Scene erschien, und mich glühend anschauten, als wollten sie mich verschlingen ...«

Sie erfuhr, daß dies Prinz August war, genannt Prinz Don Juan, wegen seiner vielen galanten Abenteuer. Er war der reichste Prinz am Preußischen Königshofe; er besaß zehn Millionen Taler und das schöne Schloß Bellevue. Sein Vater, Prinz Ferdinand, war der jüngste Bruder Friedrichs II. Seine Mutter, eine Prinzessin von Brandenburg-Schwedt, zeichnete sich in ihrer Jugend durch Schönheit und zahlreiche Galanterien aus. Ihrem italienischen Gesanglehrer hatte sie eine so große Leidenschaft eingeflößt, daß er sich am Vesuv eine Hütte baute, um ganz der Erinnerung an die schöne Prinzeß zu leben ... Der geniale, schöne Prinz Louis Ferdinand war der ältere Bruder des Prinzen August. Während der Ältere blond wie alle Hohenzollern war, wunderte sich alle Welt über den schwarzgelockten Prinzen August.

Carl Fischer: Caroline Bauer.

Caroline Bauer schildert ihn:

»Und dann, nach der ersten Theater-Vorstellung im Palais, kam er auf uns zu – mit seinem Faunlächeln – wie ein siegbewußter Pascha, der seine Sklavinnen mustert: welcher er sein Taschentuch zuwerfen soll!

Er redete mich allein von allen Künstlerinnen an – und seine Worte trieben mir das Blut glühend heiß ins Gesicht. Er lobte mich – meine schöne Figur – meine blühende Frische – mein blondes Haar ... aber wie der Sportmann ein schönes Pferd lobt. Seine Augen brannten verzehrend auf mir und sein Athem berührte mich heiß.«

Sie hatte dann das folgende Erlebnis mit ihm, das allerdings an die manchmal noch recht gewaltsame Art des vergangenen 18. Jahrhunderts erinnert:

»Zu meiner Zeit gab es in Berlin unter den hundert Liebschaften des Prinzen August zwei anerkannte Sultaninnen.

Die eine war die Schwester der berühmten beiden Bildhauer Wichmann, deren Porträtbüsten besonders geschätzt wurden. Der jüngere Bruder hat auch die schönste Büste von Henriette Sontag geschaffen.

Auf Betrieb des Prinzen August wurde die schöne Mlle. Wichmann vom Könige zur Gräfin Waldenburg erhoben. Ihre Töchter, die als sehr exzentrisch bekannten Komtessen Waldenburg erhielten sogar Zutritt zu den vom Könige im Palais gegebenen Bällen, wo sie durch ihre übergroße Lebhaftigkeit auffielen. Von der Komtesse Evelina Waldenburg hieß es später einmal: sie habe in einer Art Liebesraserei in Potsdam den Versuch gemacht, sich zu – erhängen.

Im September 1825 erhob der König des Prinzen August zweite Maitresse, eine wunderschöne Jüdin, Mlle. Arens, mit prachtvollen großen dunklen Augen und glänzend schwarzem Haar, und ihre Kinder unter dem Namen von Prillwitz in den Adelstand. Den Namen führten sie von dem schönen Gute Prillwitz in der Neumark, das der Prinz der Geliebten geschenkt. In Berlin bewohnte Frau v. Prillwitz ein schönes eigenes Haus am Potsdamer Tor und wenn sie im Theater erschien, strahlte sie von Diamanten.

Es war eigentlich unbegreiflich, daß der tugendhafte, sonst so sittenstrenge König Friedrich Wilhelm III. diese Liebesverhältnisse des Prinzen August durch seine öffentliche Anerkennung geradezu sanktionierte.

Timm gab die Erklärung: Nach den Hausgesetzen der Preußischen Königsfamilte dürfen nur die dem Throne nächststehenden Prinzen bis zu einem gewissen Grade legitim heiraten, – denn wo es sonst enden solle mit all den königlichen Prinzen und Prinzessinnen, die vom Throne Rechte und vom Lande Apanagen beanspruchen können? Und Prinz August sei schon ein zu entfernter Vetter des Monarchen, daß seinen legitimen Kindern solche Ansprüche zu gestatten wären! – Ich habe solche – Staatsweisheit auf Kosten der öffentlichen Moral nie recht begreifen können.

Und nun sollte ich zur dritten anerkannten Sultanin des Prinzen August erhoben werden.«

Caroline Bauer wurde nun vom Prinzen mit Blumen überhäuft, und eine frühere Geliebte des Prinzen, eine Madame Kracau, brachte eines Tages einen ganzen Korb Schmucksachen, den Caroline Bauer zwar ablehnte, den die Madame ihr aber unter Ausreden zur Verwahrung überließ. Eines Morgens, als die junge Sängerin aus einer Opernhausprobe kam, begegnete ihr scheinbar unvorbereitet die Madame und wußte sie zu überreden, mit in ihre Wohnung zu kommen. Dort wußte die Madame die hübsche Sängerin so lange mit Schmeicheleien festzuhalten, bis plötzlich ein Dritter dazu kam, der zweifellos benachrichtigt war.

»Aus der Tür trat Prinz August und näherte sich mit siegessicherem Faunlächeln ... Zugleich hörte ich, daß die Tür, durch die ich dies Zimmer vom Flur betreten hatte, von außen leise verschlossen wurde ... Noch zwei Schritte – und Prinz Don Juan hätte mich in seinen Armen gehalten ...

Da kam über mich, die sonst so leicht eingeschüchterte, eine Courage – der höchsten Angst. Mit lautem Hilfeschrei sprang ich auf, warf dem Prinzen den schweren Klavierstuhl vor die Füße – stürzte ans Fenster, riß die Töpfe mit den verführerischen weißen Blumen herab und den Flügel auf – und sprang schreiend auf die Straße ... noch ehe der verdutzte Verfolger mich am Gewande erhaschen konnte ...

Dies alles war die Tat eines Augenblickes – Dank den jungenhaften Voltigierübungen meiner Kinderzeit und den Kletterpartien des übermütigen Pagen Paul von Husch und in andern Hosenrollen ...

In höchster Aufregung – ohne Hut, ohne Schal und unter dem Zusammenlaufen der fragenden, rufenden, drängenden Nachbarn und Passanten eilte ich in fliegender Hast und fast sinnlos aus der Neuen Wilhelmstraße den Linden zu – und rannte dort zum Glück unsern bewährten Freund, den Justizrat Ludolf fast über den Haufen, der ganz erstarrt war, mich in dieser Verfassung zu finden ... «

Caroline Bauer strengte eine Klage gegen den Prinzen an. Ihr Hilferuf und Fenstersprung verlangten eine öffentliche Rehabilitierung ihres Rufes. Auch beschwerte sie sich persönlich beim König, der wiederholt dazwischenrief:

»Infam – erschrecklich – mauvais sujet – Schandemachen – ruhig sein, Kind – Genugtuung haben – Gerechtigkeit ihren Lauf lassen – aber bitten, Prinz schonen – um meinetwegen ...«

Die Madame Kracau wurde verhaftet. Bei ihren Vernehmungen kam es an den Tag, daß sie in ihrer Jugend die Geliebte des Prinzen August gewesen war – und später seine gefällige Vertraute. Das Haus, das sie bewohnte, gehörte dem Prinzen.

Sie suchte alles als Scherz und unglücklichen Zufall darzustellen und den Prinzen vollständig reinzubrennen. Sie rechnete wohl auf prinzliche Schmerzensgelder und kam mit einer gelinden Gefängnisstrafe davon.

Prinz August besah vom Könige eine kleine moralische Vorlesung, mußte als General der Artillerie eine Inspektionsreise machen, von der er sich in Gemeinschaft mit einer kleinen Aktrice vom Königstädter Theater in Rheinsberg ausruhte ...

Einen Sturm von Galanterie entfesselte die schöne Sängerin Henriette Sontag. Im Jahre 1825 war sie an das Königstädtische Theater gekommen, zwanzigjährig, nachdem sie, aus dem fröhlichen Rheinland stammend, schon in Prag und Wien große Triumphe gefeiert hatte. Dort hatte sie auch ihr Herz gelassen – und zwar liebte sie den jungen Grafen Eduard Clam-Gallas, von dem sie noch oft an ihre österreichischen Vertrauten schrieb und der sie zur Weihnacht 1825 auch in Berlin besuchte. Neben seinem Weihnachtsgeschenk, einer kostbaren Pelzstola, prangte auf ihrem Weihnachtstisch eine Fülle von Gaben zahlreicher Verehrer, die das Herz der schönen Primadonna bestürmten. Aus Klugheit und geschmeichelter Eitelkeit ließ Henriette sich diese Huldigungen gefallen. Am häufigsten sah man die Equipage des englischen Gesandten, Lord Clanwilliam, vor der Haustür der Sängerin halten. Überall verbreitete sich das Gerücht, die junge Schauspielerin werde bald eine gräfliche Heirat machen.

Henriette Sontag.

Außer ihm empfing sie täglich eine Unzahl überlästiger Besucher. Die jungen, reichen, schamlosen Roués der Residenz hielten es nicht für nötig, sich bei einer Sängerin an eine bestimmte schickliche Stunde zu binden, sondern kamen ohne Unterschied zu jeder Stunde, um albern zu schwatzen. Sie konnte sich gegen diese Unverschämtheit nicht wehren, da selbst die zügellosesten Wüstlinge von ihrer Unschuld im Zaum gehalten wurden. Jedoch stahlen sie ihr die Zeit. Sie erhielt so viel Einladungen und Besuche, daß sie kaum in den ersten Morgenstunden Zeit fand, sich mit ihren Rollen zu beschäftigen. Wie die Männer ihr entgegentraten, die sie in der Hoffnung, ihre Gunst zu erlangen, mit Geschenken überschütteten, geht am besten aus den Briefen des durch seinen naiven Zynismus bekannten Fürsten Pückler hervor:

»Berlin, den 23. Januar 1826.

Abends.

Um mich zu zerstreuen, ging ich in die Oper ›Der Schnee‹, wo ich mich recht gut unterhielt. Es ist nicht zu läugnen, daß Mamsell Sontag sehr graziös und kokett spielt, c'est le plus joli petit genre, und sie müßte wohl eine allerliebste Maitresse abgeben.«

»..., den 5. Februar 1826.

Ich war auf zwei Bällen eingeladen, bei Beneke und dem Herzog Karl, ging auch auf beide.

Auf dem ersten machte ich die Bekanntschaft der Mamsell Sontag, die in der Tat außer dem Theater weit verführerischer ist als auf demselben. Sie tanzt wie ein Engel, ist äußerst frisch und hübsch, dabei sanft, schwärmerisch und vom besten Ton. Es sollte mich nicht wundern, wenn sie hiermit einen vornehmen Gimpel zum Manne sich einfängt.«

Die schöne Henriette hatte durch die Gewalt ihrer Stimme und ihrer zierlichen, lieblichen und heiteren Persönlichkeit die letzten Bedenken der großen Gesellschaft gegen die »Schauspielerin« beseitigt. Ja, sogar in London, wo sie einige Jahre später überwältigende Gastspieltriumphe feierte, wurde sie in die sonst so stocksteife und hochmütige Adelsgesellschaft gezogen. Dort traf Pückler Henriette Sontag wieder. Er schreibt über dies Zusammentreffen:

» ... , den 2. Mai 1828.

Früh Visiten, wieder versucht, ein wenig Schritt zu reiten, und Abends großes Konzert beim Herzog von Devonshire, wo die Sontag wie gewöhnlich die Krone war. Ich hatte ihr früh einige Blumen gegeben, und sie trug die Rose am Herzen, und wies während der Arie mit dem schalkhaftesten und graziösesten Blick darauf. Schnucke, gönne mir eine kleine Erholung. Es kommen zwei kindliche Seelen zusammen.«

» ... , den 4. Mai. Pückler an Lucie. Nachts 1 Uhr.

Eben komme ich, Schnucke, von der reizendsten Partie fine zurück, die ich je gemacht habe. Vor den Toren erwartete ich Henriette mit den Pferden. Sie kam in einem Mietwagen mit der guten Lämmers, ich hob sie schnell heraus, dann auf's Pferd, und dahin flogen wir wie ein paar Vögelchen im schönsten Sonnenschein uns Maiwetter zwitschernd. Clanwilliam war denselben Morgen hier angekommen, hatte sie besucht, ist verliebter denn je, obgleich ausgeschlagen, und dennoch hielt sie mir ihr Wort, gegen ihn, der bleiben wollte, vorgebend, sie sei auf's Land bei einer Dame mit einem imaginairen Namen gebeten – das war in der Tat viel, um so mehr, da sie mich und meine Absichten hier durch die Lämmers gut kannte, um auch nur im Entferntesten einen Plan auf mich zu machen. Das ist aber auch nicht ihre Art, sie ist dafür viel zu wahr, zu gut und zu natürlich. Du weißt, daß ich die Menschen richtig beurteile, und wenn es jemanden je gab, der, verbunden mit ungemeiner Selbstbeherrschung, dennoch kindlich, jungfräulich und herzlich blieb, so ist es die arme Henriette, deren Loos auch ein besseres und angemesseneres hätte sein können. Wir kriechen aber hier alle im Elend herum. Bis es dunkel ward, wurde geritten und gelaufen, schöne Aussichten und dann Greenwichs Merkwürdigkeiten besehen. Bei Licht und Sonnenschein zugleich aßen wir über dem Wasser am offenen Fenster, und um 12 Uhr erst fuhren wir im voll zugemachten dunklen Wagen zu Haus. Du kennst meine Art, solche Gelegenheiten nicht unbenutzt zu lassen, wenn ich gleich vor ihr auch fürchten würde, unzart zu sein. Im Anfang war man scheu, bös – am Ende gab man doch ein wenig nach, und ehe wir zu Hause kamen, war zwar nichts unanständiges geschehen, aber doch was Zärtlichkeit eingeben kann, ausgetauscht. Te voila satisfait maintenant, denn die Eitelkeit ist wenigstens befriedigt, wirst Du sagen – aber weiter kann ich auch nicht gehen wollen, wenn es mir auch gelänge – es wäre schlecht auf der einen, unvernünftig auf der andern Seite, weil es mich, wenn fortgesetzt, in der Verfolgung meiner Pläne hindern müßte! Aber das muß ich sagen, weil es wahr ist, – ein reizenderes Geschöpf, eine lieblichere Natur, ganz anders, wie ich glaubte, fand ich noch nie. – «

Wenn sie in dem gestrengen England, wo sie zur Gesellschaft gerechnet wurde, noch solchen zudringlichen Galanterien ausgesetzt war, wird sie, die ganz Berlin in Rausch und Taumel ob ihrer süßen Stimme und ihrer lieblichen, zierlichen Gestalt und ihres heiteren, lebhaften Wesens gesetzt, zahllose junge und alte Verliebte um sich geschart haben. Nicht immer ohne ihr ausdrückliches Zutun. So ließ sie die Huldigungen des geistreichen und witzigen jungen Theaterdichters Holtei sich gern gefallen, kam ihm auch mit schwesterlicher Vertraulichkeit entgegen und ließ sich auf längeren Spaziergängen von ihm begleiten. Sie neckte ihn wohl mit dem englischen Lord, ließ ihn aber über eine heitere Freundschaft nicht hinauskommen.

Sabine Heinefetter, ein Schwarm des Fürsten Pückler.

Lithographie von Baisch

Sie machte dann internationale Gastspielreisen und heiratete einen italienischen Gesandten (Graf Rossi) – mußte aber schließlich nach 1848 wieder auf die Bühne gehen, um Geld zu verdienen – und starb auf einem künstlerischen Triumphzug in Mexiko an der Cholera.

In der Berliner Gesellschaft hatte sie es nicht so leicht gehabt wie in der steifen englischen. Varnhagen schreibt jedenfalls: »Die Gräfin Rossi war in Petersburg auf Händen getragen worden. Hier wurde sie kalt aufgenommen. Die stolzen Hofweiber wollen in der Gesandtin immer noch die Sängerin sehen! Elendes Weibervolk, übertünchte Laster und Gemeinheiten tragen sie frech zur Schau, und jedermann weiß, daß es ihnen vorne und hinten fehlt!«

Die Schauspielerin galt eben doch, trotzdem jede feinere Gesellschaft kaum ohne eine Sängerin oder Schauspielerin gedacht werden konnte, immer noch als Gegenstand der Galanterie.

So ging es auch der schönen Sabine Heinefetter, die als Kind mit Harfenspiel in den Männerkneipen ihr Brot verdienen mußte und um 1830 in Berlin als Sängerin gefeiert wurde. Es ist wieder Fürst Pückler, der launige Briefe darüber schreibt:

Pückler an Sabine Heinefetter.

»Berlin, Montag früh.

Meine schöne Freundin, die schwarzen orientalischen Augen der Semiramis, das heroische, vortreffliche Spiel und der herrliche Gesang, die sie begleiteten, haben mich gestern so entzückt, daß ich kaum Worte finden kann, es Ihnen genügend auszudrücken, hätten mich vollends einige der in sanftem Feuer strahlenden Siegerblicke getroffen, die ich in die Logen neben mir dringen sah, – wo rechts von mir der kriegerische Württemberger und links der künftige Prinzipal Der Kronprinz, spätere Friedrich Wilhelm IV. saßen – so weiß ich garnicht, was aus mir geworden wäre!

Aber Spaß bei Seite, Sie haben wirklich jedem geschmackvollen Kenner der Musik einen großen Genuß bereitet, und ohne alle Schmeichelei gesprochen, in dieser Rolle die Pasta und die Sontag übertroffen, was nicht wenig sagen will.

Ich lege also aus Dankbarkeit meiner reizenden Semiramis ein kleines Geschenk zu Füßen, das ich freundlich anzunehmen bitte.

Über einiges, was Sie betrifft, möchte ich aber mit Ihnen sprechen, und auch unsere Partie nach Tivoli bereden. Dürfte ich dazu wohl heute Abend nach dem Theater kommen, und sind Sie mir gewogen genug, weiter niemand Einlaß zu gestatten? Denn ich bin eine Art Menschenfeind, und mag nur vier Augen sehen – das heißt meine in den Ihren spiegeln, mais honny soit qui mal y pense.

Antworten Sie mir, süße und holde Sabine, nur mit ein paar Worten, si oder no.

Könnten Sie heute zufällig nicht, so wäre es vielleicht morgen, und wir ließen Tivoli bis Mittwoch, enfin tout comme il vous plaira car je crains bien que vous finirez par faire de moi.

un Esclave.«

Aus der Antwort Sabina Heinefetters an Pückler:

» ... Doch es ist lächerlich von meiner Seite, zu glauben, daß ein so vornehmer Herr ein anderes Gefühl zu mir haben soll, als gerade herausgesagt, ein sehr gewöhnliches – wozu eine jede gut genug ist. – Sie werden zwar denken, Gott, die alberne Närrin wird doch nicht glauben, daß ich lange den schmachtenden Liebhaber spielen wolle! Könnte ich glauben, daß Sie mir allein deswegen die große Aufmerksamkeit und Auszeichnung bezeigten, so werde ich mich suchen davon zu entwöhnen. Ich sehe jetzt aus allem, daß wir beide mit unsern jetzigen Gesinnungen nicht zusammen passen. – Ich bin viel zu wenig Weltdame – um ein solches Verhältnis im rechten Lichte anzusehen. – Zu einer solchen Liebe und Freundschaft ist eine galante Dame weit besser an ihrem Platze. – Ich bin es mir und Ihnen schuldig, ganz aufrichtig mich auszusprechen. Glauben Sie denn, Sie wären der Erste, der mir solche glänzende und freundschaftliche Anerbieten macht? – Wenn mein Herz auch töricht genug war, zuweilen nicht gleichgültig für solche Männer zu sein, so machte mich doch immer noch zu guter Stunde die Vernunft aufmerksam, zu welchem niedrigen Zweck die Liebe und Freundschaft dieser vornehmen, vom Glücke und der Welt verwöhnten Menschen führt.«

Sabine Heinefetter stellte den Typus der inzwischen stark bürgerlich gewordenen Bühnenkünstlerinnen dar, die derartige Verbindungen ablehnten.

Pückler versuchte es immer wieder, mit Bühnenkünstlerinnen in Verbindung zu kommen. Nach Jahrzehnten, im Jahre 1853, trat er der schönen Edwina Viereck nahe, die als Geliebte eines hohen Herrn schon an anderer Stelle erwähnt ist (siehe »Prinzenliebchen«). Ihre Briefe lassen auf ein ziemlich intimes Verhältnis schließen. Im ersten Brief ladet sie ihn abends zu sich ein:

»Morgen habe ich zwei kleine Rollen zu spielen, bin aber sicher um ½9 daheim und werde viel Freude haben, Sie zu sehen. Holde Grüße und viel Schönes von Ihrer ergebenen

Edwina Viereck.«

Edwina Viereck an Pückler.

»Sonnabend früh.

Also nicht verliebt! Es kommt mir so wunderbar vor, daß ich schon eine Weile saß, und über diesen Punkt nachdachte. Vorläufig glaube ich Ihnen noch nicht recht, denn in meiner Praxis ist mir dergleichen noch nicht vorgekommen. Jedermann, welcher sich mir bisher genähert, habe ich in dieser oder jener Art in mich verliebt gefunden, und wenn er es nicht war, so habe ich ihm einige Dosis verabreicht, und die Wirkung war eine entschiedene.

Natürlich bin ich jetzt nicht mehr gewöhnt, die Männer mit anderen Augen anzusehen, und zählte Sie mit dazu, das soll ein Irrtum gewesen sein? Nun gut, wir wollen sehen. – Auf die mir gebotene Kameradschaft gehe ich von Herzen ein, vielleicht verliebe ich mich jetzt in Sie, weil ich weiß, daß Sie es nicht in mich sind, aber verlassen können Sie sich niemals darauf, denn ich werde es Ihnen aus Rache niemals eingestehen.

Unser Beisammensein wird jetzt von besonderem Interesse für mich sein; ein Mann, der mir Wohlwollen, Interesse, Zärtlichkeit bietet, und nicht verliebt in mich ist, – nein, das ist zu kurios, mir so unbegreiflich, daß ich noch lange ein Zweifler bleiben werde; hüten Sie sich, das Gegenteil zu zeigen, Sie würden jetzt fürchterlich gepeinigt werden.

Ihre Epistel empfing ich, noch zu Bett liegend, und schreibe Ihnen auch von diesem Posten, es ist eine höchst unbequeme Situation und deshalb schließe ich, hoffend, Sie heute Vormittag noch bei mir sehend, wir werden dann noch mehr über unsere Angelegenheiten sprechen. Freundlichen Guten Morgen von Ihrer

Edwina.«

Sie scheint ihn doch verliebt gemacht zu haben, scheint auch selbst ein wenig verliebt geworden zu sein. Denn es kommen dann einige andere Briefe mit häuslichen Intimitäten und Kleinigkeiten, die eine Dame nur an recht Vertraute schreibt. Und von einer Reise schreibt sie u. a.:

»Vor allem muß ich Ihnen bittere Vorwürfe machen, mich ohne Abschied fortzuschicken; es hat mir sehr trübe Stimmung gemacht, denn wenn ich auch Schmerz bei Trennung von lieben Personen empfinde, so ist es mir aber eine gewisse Beruhigung, diesen Schmerz erlebt zu haben ...«

Charlotte von Hagn in einer Hosenrolle um 1830.

Aus einem andern Brief:

»Schlangenbad, 7. Juli 1853.

... von meinem Schreibtisch aus sehe ich die ganze Gegend; auch die Landstraße, welche von Wiesbaden kommt, liegt vor mir wie ein Band gezogen. Jeder Wagen, der kommt, erregt meine stille Aufmerksamkeit, und unwillkürlich denke ich: ›Ach, wenn er es doch wäre.‹ – Sie konnten ja auch in Wiesbaden wohnen, in zwei Stunden fährt man hier heraus. Einen Tag besuche ich Sie dann in

Wiesbaden und wir machen kleine Partien zu Pferde oder Esel, ganz nach unserm Belieben. Nun, zeigen Sie mir einmal, wie jung Sie eigentlich noch sind. – – – «

Er antwortete ihr, nachdem sie noch einige recht ausführliche Briefe mit dringenden Einladungen geschrieben, daß er von ihrem freundlichen Anerbieten kaum Gebrauch machen könne und verabschiedete sich im November 1853 brieflich von ihr, weil er eine weite Reise nach Paris, Spanien und Portugal machen müsse:

»Hiermit küsse ich die Hände meiner Juno, und verbleibe stets der Wendenfürstin aufrichtiger Freund und Bewunderer. H. P.«

Die schöne Edwina mußte also auf das Zusammensein mit ihrem älteren Freunde verzichten. Sie starb übrigens verhältnismäßig jung im Jahre 1856.

Eine Bühnenschönheit, die sich ganz besonders den Ruf der galanten und liebenswürdigen Künstlerin zu verschaffen wußte und die auch noch jahrzehntelang in der Erinnerung der Berliner als eine außerordentlich schalkhafte und witzige Person galt, war die Schauspielerin Charlotte von Hagn, die in den Jahren 1833 bis 1846 in Berlin große Erfolge in anmutig-neckischen Rollen im Lustspiel und Konversationsstück hatte. Alexander von Sternberg schwärmte in seinen Erinnerungsblättern von ihr:

Claus:

Charlotte von Hagn, die berühmte Schauspielerin mit dem vielbewunderten Nacken.

»Fräulein Charlotte von Hagn saß mir gegenüber. Ich hatte diese berühmte Schauspielerin oft auf den Brettern gesehen, aber sie war mir nie so anziehend erschienen als hier, wo sie einfach in einen schwarzen Spitzenschleier gehüllt, halb im Schatten und in einer bezaubernd anmutigen Stellung dasaß. Diese Künstlerin hatte den vollendet schönsten Körper, den ich je gesehen. Alles an ihr war Ebenmaß und Grazie. Der Ansatz des Kopfes, das Verhältnis der Schultern, der Nacken und der Oberarm waren köstliche Vorbilder für den Meißel, und selbst die Antike hatte nichts Schöneres aufzuweisen.

Photographie Ernst Schneider, Berlin.

Madame Rosary in einer Revuephantasie. (Beispiel von Schönheitskultur mit süßlicher Dekoration.)

Die Züge des Gesichts waren regelmäßig, ohne kalt zu sein, der Mund von einem verführerischen Lächeln, die Stirn hell und freundlich, das Haar in kastanienbrauner Färbung wellte sich in schwerer Fülle. Zu diesen Reizen des Körpers denke man sich noch die vollendetste Kunst der Toilette, ein »nicht zu viel« an Putz, eine kokette Einfachheit, ein Kunstsinn in Seide und Spitzen übertragen, eine Ästhetik in Perlen und Armbändern, und man wird mir recht geben, daß diese Künstlerin ein Juwel erster Schönheit auf den Brettern war. Sie war es auch außerhalb der Bretter. Wem die Natur einen solchen Körper gegeben, dem hat sie nicht immer die Gabe gegeben, ihn in Wirkung zu bringen. Schöne Augen sehen dumm vor sich hin, ein schlanker Hals versteht sich nicht zu biegen, ein herrliches Schulternpaar wird durch gebeugte Haltung zunichte gemacht, ein schön geformter Mund läßt die Lippen hängen, kurz, die guten Schauspieler sind da, aber es sind fade, alberne Stücke, die aufführen müssen. Bei Charlotte von Hagn waren die Schauspieler gut und die Stücke waren Meisterstücke, wenn es auch oft nur kleine einaktige Lustspiele waren. Mit anderen Worten und ohne Bild zu reden, diese interessante Erscheinung wußte in Bewegung, Miene, Stellung jeden Augenblick ein neues, schönes Bild dem Zuschauer vorzuzaubern. Ganz besonders waren ihre Wendungen des Kopfes, wodurch das Profil in Kontrast mit dem en face der Büste kam, von größter Wirkung.«

Sophie Löwe.

Aber nicht nur ihre Schönheit machte sie berühmt. Sie wußte sich durch mancherlei Art in den Vordergrund zu bringen – vor allem auf die weiblichste Art: durch ihre Galanterien. Ein sehr bezeichnendes Geschichtchen von Charlotte von Hagn erzählt. Caroline Bauer. Es spielt zwar nicht in Berlin, ist aber bei den Besuchen des russischen Kaisers in der preußischen Hauptstadt eingefädelt worden. Charlotte wußte es zu erreichen, daß sie zu Gastspielen nach Petersburg eingeladen wurde. Als ihr der Kaiser einen Wunsch gewährte, wünschte sie sich einen – Kuß von dem schönen Mann.

»Der Kaiser ließ sie (Ch. v. Hagn) zur Kuß-Audienz ins Winterpalais holen und sie fuhr hin in der verführerischsten Toilette – und kehrte geküßt und beglückt von der kaiserlichen Gnadensonne zurück. Am andern Tage zeigte sie mir einen reichen Schmuck mit den Worten: ›Das hat mir mein Väterchen geschenkt!‹ – Das russische Volk nennt den Kaiser ›Väterchen‹. – Ob Kaiserin Alexandra wirklich ihre Erlaubnis zu diesem Kuß gegeben hat?

Der Kaiser aber hat diesen Kuß in freundlicher Erinnerung behalten und denselben noch einige Mal wiederholt: wenn er nach Deutschland – oder wenn die Künstlerin auf seinen Wunsch wieder nach Rußland kam. So durfte auch Charlotte von Hagn nicht fehlen, als Kaiser Nicolaus mit seinem königlichen Schwiegervater Friedrich Wilhelm III. 1835 in dem militärischen Lust-Lager von Kalisch zusammentraf und den theaterlustigen ›alten Herrn‹ mit der Elite seiner Berliner Hofschauspieler und Operntänzer auf russischem Boden überraschte. Während die übrigen Berliner Hofschauspieler zusammen und ziemlich eng eincasernirt wurden, erhielt Charlotte von Hagn mit ihrer Schwester Auguste (›Zwischen A-Hagn und C-Hagn ist B-Hagn!‹ sagte Saphir) auf kaiserlichen Befehl ein eigenes Haus zur Wohnung angewiesen. Und ›Väterchen‹ hatte wieder reiche Gnade für die schöne Künstlerin.«

Die schöne, vielverehrte und nicht prüde, noch weniger aber spröde Charlotte soll mit unbeschreiblicher Anmut und auf schalkhafteste Weise Zweideutigkeiten im geselligen Leben vorgebracht haben. Selbst der alte, sonst so biedere Gubitz berichtet mit Behagen in seinen Erlebnissen darüber: »Charlotte von Hagn wußte ihre Schönheit durch eine scherzhafte und scharfsinnige Unterhaltung pikant zu machen. Als 1841 A. W. von Schlegel, der schon recht hinfällig geworden war, aber noch den jugendlichen Schwerenöter herauskehrte, bei ihr zu Besuch weilte, entzückte die schalkhafte Wirtin ihn mit doppeldeutigen Schmeicheleien.« – Auch war sie sonst recht ungezwungen. Gutzkow berichtet in seinen Rückblicken, daß sie ihn in ihrem Bett liegend empfangen habe.

Sie heiratete 1846 einen Gutsbesitzer von Oven, von dem sie aber nach einigen Jahren schon wieder geschieden wurde.

Um die gleiche Zeit soll von den galanten Abenteuern Sophie Löwes vieles erzählt worden sein. Sie stammte aus einer berühmten Schauspielerfamilie, war selbst eine der berühmtesten Sängerinnen Deutschlands, kam 1837 auf einer Gastspielreise von Wien aus nach Berlin, wo sie wegen ihres geistreichen Spiels ungewöhnlich gefeiert wurde. Schließlich heiratete sie 1848 den österreichischen Feldmarschalleutnant Fürsten Friedrich von Liechtenstein. Es war eben jene Zeit, als der Nimbus des Theaters den Nimbus des Adels ausglich und die Theaterluft zu vielfachen romantischen Verbindungen führte.

Auch später auftretende Persönlichkeiten des Bühnenlebens sind wegen ihrer galanten Beziehungen bekannt geworden. Sie haben jedoch nicht eine so hervorragende Rolle in der Öffentlichkeit gespielt wie die Geschilderten. Auch ging das galante Interesse des Publikums am Theater nicht mehr auf die Persönlichkeit, sondern mehr auf das gesamte Theaterpersonal – soweit es mit lockenden weiblichen Reizen geschmückt war. Das ist jedenfalls den Aufzeichnungen Löfflers zu entnehmen, der 1856 berichtete:

»Der Saal wird drückend voll, nur der erste Rang leidet bis zum Ballet an einer kärglichen Dürre. Erst dann kommt die Garde und Diplomatie, und ein für beide Teile verderbliches Kreuzfeuer beginnt zwischen ihnen und der Bühne. Mit tubusförmigen Operngläsern wird auf die für 250 Taler jährlich gemieteten Engel und Nymphen geschossen, die ihrerseits durch Batterien von indiskreten Lächeln und herausfordernden Blicken aus dem Arsenal ihrer Reize antworten und auf diese Weise häufig die jährlichen Revenuen bis zu ungeahnter Höhe steigen sehen.«

Eine andere Zeit war gekommen. Die Theaterpersönlichkeiten standen nicht mehr wie bisher im Vordergrund des Interesses. Trotzdem blieben natürlich alle Frauen interessant, die mit weiblichen Reizen sich im Rampenlicht zeigen konnten.

B. Wenneberg: Kostprobe.

»Ach Anni – diese Stelle küßt sich so süß!!!«

»Ja – seit mein Regisseur das Rauchen aufgegeben hat, ißt er fortwährend Pralines.«

Die Erlebnisse der Bühnenprinzessinnen haben nicht mehr den Einfluß auf das galante Leben Berlins wie einst. Wohl werden mancherlei Anekdoten von dieser und jener hin und her erzählt. Aber viel entscheidender ist die äußere Erscheinung, die Aufmachung. Am weitesten geht sie in den Revuen, die, ein Gemisch von Ausstattungsposse und Varietéfeerie, meistens in der Darbietung weiblicher Schönheit gipfeln – leider nur selten in reiner Kunst, sondern häufig in mißverstandener Nacktkunst, überspannt von üppiger Dekoration –, immerhin gegen die frühere Korsettunkultur getränkt mit moderner Schönheitskultur.

Gisela Wurzel in der Revue: »Wien gib acht.« (Lessing-Theater 1924.)

Beispiel für halbbekleidete, halbentkleidete, phantastisch dekorierte Revuegestalten.