|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Es geht auch so!

Satire auf die Krinolinenkoketterie um 1860.

(Nach einer zeitgenössischen Lithographie.)

Eine ganz besondere Eigenheit der modernen Halbwelt ist ihr Erscheinen in der Öffentlichkeit. Das Mittelalter hatte die käuflichen Mädchen in die Freudenhäuser gebannt. Und in manchen Städten glaubt man noch heut der Halbwelt ihren Stachel nehmen zu können, wenn man die Mädchen der Öffentlichkeit entzieht und sie in Bordelle und Bordellstraßen einsperrt. Aber selbst das gelingt nirgends ganz. In Berlin tritt die Halbwelt besonders häufig auf der Straße auf. Jene Mädchen, die ihre Bekanntschaften in Kaffeehäusern, Tanzlokalen, Bars, in den sogenannten Kasinos usw. suchen, sind oft zugleich auch Straßenmädchen. Zum mindesten haben sich fast alle die besser bezahlten Kokotten der Bars, Ballhäuser und Kasinos – ein Mittelding zwischen Bar, Kaffeehaus und Weinlokal – eine Zeitlang auf der Straße angeboten und bieten sich auch dann noch auf der Straße an, wenn sie keine Käufer auf den ihnen eignen Märkten gefunden haben.

Früher scheint die sich höher bewertende Berliner Halbwelt weniger auf den Straßen sich angeboten zu haben. J. C. Müller berichtet in seinem »Gemälde von Berlin«, 1792:

»Die niedrige oder skandalöse Klasse dieser unglücklichen Geschöpfe besteht aus meistens infizierten Straßenmägden. Ich habe derselben bei Gelegenheit der Linden gedacht. Der Tiergarten, die Jungfernbrücke und Linden sind ihr hauptsächlichster Aufenthalt.

Diese Klasse ist die unschädlichste. Man findet sie beinahe in allen großen Städten, allein wegen ihrer bekannten Abscheulichkeit wird sie nur einen höchst unerfahrenen Menschen und das kaum zu verführen imstande seyn! –

Die zweite und reputierliche Klasse ist schon gefährlicher und hat ihre Niederlage gleichfalls in dem Tiergarten, hauptsächlich aber in gewissen Tabagien.

Die ›honette‹ Klasse verkehrt nur in den Tanzlokalen der feineren Bordelle.«

Vor dem Polizeigericht 1860-70.

(Zeitgenössischer Holzschnitt.)

Richter: »Was ist Ihr Stand, wovon leben sie?«

Guste: »Ich bin Künstlerin – damit ist alles gesagt.«

Richter: »Was soll das heißen?«

Guste: »Na ich meine, daß man als Künstlerin sich protegieren lassen muß. Wissen Sie, Herr Justiz, warum man manche Damens von's Theater eigentlich Künstlerin nennt?«

Richter: »Nun, weil das Theater ein Kunst-Institut ist.«

Guste: »Nee, Herr Justiz, – bloß weil sie monatlich zwanzig Thaler Gage kriegen, un vor hundert Thaler Staat machen – un das is eben die Kunst!«

Interessant ist, auch damals schon die Linden als Liebesmarkt festgestellt zu sehen. Die anderen Märkte aber kommen heute kaum noch wesentlich in Betracht. Im Tiergarten allerdings, in der Nähe der Stadtbahn, bei Kroll und bei den Gartenlokalen in den Zelten sind immer noch einzelne Mädchen, bei den Zelten sogar ganze Gruppen zu finden. Aber die Jungfernbrücke und die anschließenden Straßen sind selbst dem ganz intimen Kenner Berlins nicht als Liebesmarkt bekannt. Zwar stand dort im frühen Mittelalter das erste Freudenhaus, das den dort anlegenden Schiffern und den Berlin als Übergang über die märkischen Sümpfe und Seen benutzenden Kaufleuten frohe Unterhaltung bot; aber die Schiffer spielen in Berlin nicht mehr die Rolle wie einst. – Über die öffentlichen Liebesmärkte der früheren Zeit, besonders über die im Vormärz, berichtete ich an anderer Stelle. Damals waren ganz andere Orte üblich. Der geschäftliche Mittelpunkt der Stadt liegt eben heute anderswo. Früher aber waren Spandauer und Königstraße die vornehmsten Geschäftsstraßen, in deren Nähe auch die feineren Gasthäuser lagen, wie in der Burgstraße. Je mehr der Westen ausgebaut wurde, je mehr die ehemaligen vornehmen Wohnstraßen – Leipziger, Mauer-, südliche Friedrichstraße, Potsdamer Straße – zu Geschäftszwecken umgebaut wurden, je mehr zog sich auch die hauptstädtische Halbwelt dorthin. Mit den Kaufhäusern und Verkehrsläden zog nämlich auch die Vergnügungsindustrie, die sich immer mehr entwickelte, aus den Engros-Handelsstraßen in die Gegend der Geschäfte und der Gasthäuser und Hotels.

Allzulange ist das noch nicht her. Anfang der siebziger Jahre war allerdings die Friedrichstraße schon zum Hauptgleise des Straßenlebens geworden. Der Westen von Berlin hatte sich schon zwischen der alten Stadtmauer und dem Landwehrkanal entwickelt – und mit ihm das zahlungsfähige Publikum, das die Halbwelt nicht zu abgelegen und auch nicht zu kompromittierend nahe haben wollte. Aber das alte Zentrum war von der Halbwelt noch nicht so ganz aufgegeben wie heute.

Wie weit sich der Berliner Prostitutionsmarkt verschoben hat, geht schon daraus hervor, daß in der Nähe der Marien- und Nikolaikirche überhaupt keine Absteigequartiere mehr liegen.

Der öffentliche Tagesmarkt der Halbwelt in Berlin war die Friedrichstraße. Das hatte viele Gründe. Die Friedrichstadt ist dicht mit Gasthäusern und Hotels besetzt – nach dem Fremdenviertel ziehen sich stets, in jeder Stadt, Liebeshändlerinnen hin. Die Friedrichstraße ist die Hauptverbindung zwischen dem Norden und dem Süden der Stadt und den angrenzenden Bezirken – alle stark belaufenen Straßen werden von den Mädchen abgestreift. Die Friedrichstraße ist gewissermaßen die Wasserscheide zwischen dem Westen und dem Osten. An ihr liegen viele größere Restaurants, Kaffeehäuser und ähnliche Lokale. Um sie herum gruppieren sich Opern, Varietés, Theater, Zirkus, Kabarett, Tanzlokale und was sonst noch alles der Vergnügungsindustrie dient. Fast alle Theaterbesucher müssen die Friedrichstraße entlang oder sie zum mindesten kreuzen. Sie bedeutet die Grenze zwischen dem östlicheren, fabrizierenden und handelnden und dem westlicheren, kaufenden und wohnenden Berlin. Wo das alles zusammentrifft, wo besonders die Unterhaltungsorte ihr Publikum auf die nächtliche Straße entlassen, muß sich ja die Halbwelt einfinden. Außerdem ist sie immer noch die Flaneurstraße der Fremden, für die zahlreiche Bijouterie- und Luxusläden direkt eingerichtet sind.

Allerdings darf auch nicht übersehen werden, daß manche Lokale der Gegend nur besucht werden, ja, daß die Straße ihr lautes und buntes Nachtleben nur hat, weil eben die öffentlichen Mädchen ihr ein so unterhaltsames Gepräge geben.

* * *

Morgens. Das erste Licht leuchtet mit seiner Frische und Nüchternheit durch die Straßen. Die Häuserfronten liegen still und tot. Alle Fenster sind geschlossen. In den Nebenstraßen kein Laut – kein Mensch.

Die Friedrichstraße aber ist nicht ruhig. Sprengwagentonnen fahren auf dem Asphalt. Autos gleiten die Straße hinab. Straßenreiniger schieben den nassen Schmutz zusammen. Bauarbeiter gehen truppweise mit kalkbespritzter Kleidung zur Arbeit. Hinter den hohen Spiegelscheiben der Kaffeehäuser sind die Stühle auf die Tische getürmt.

Alles sieht aus, als bereite es sich auf einen neuen Tag vor, auf einen reineren, schöneren, besseren Tag ...

Aber da kommen aus nächtlichen Lokalen noch Gruppen. Mit verschwitzten Gesichtern, übernächtigen, kleinen Augen und unsicherem Gang. Und überall gehen noch vereinzelte Mädchen. Nicht die Schönsten, nicht die Bestgekleideten.

Franz Christoph: Auf der Friedrichstraße um 1900.

Dürftige, Schäbige, Armselige – Übriggebliebene – die auf die letzten Trunkenen rechnen.

Eine von ihnen drängt sich einem dicken Mann auf, der kaum noch sprechen kann. Sie winken einer vorüberfahrenden Droschke zu und klettern hinein.

»Dicker – halt det Portemonaie fest«, rufen mehrere Steinträger lachend. »Wenn det Mutter wüßte!«

Im selben Augenblick fährt ein offenes Auto vorbei. Ein junges Mädchen liegt trunken an der Schulter eines vor sich hinstierenden Mannes.

So speit die Friedrichstraße des Morgens die Reste der Nacht auf das Pflaster.

Noch ehe die Nachtgestalten ganz verschwunden sind, tauchen schon wieder neue Halbweltlerinnen auf. Frisch und fesch gekleidet. Wie junge Frauen gehen sie durch die Menge. Nicht zudringlich – und doch für jeden ein wenig Geübten erkennbar an ihrem halb zögernden, halb geschäftigen Gang und an ihrem jeden Mann abschätzenden Blick.

Der Teil der Friedrichstraße zwischen Leipziger und Behrenstraße wird am Tage besonders von Dirnen im jugendlicheren Frauenalter begangen. Und zwar hauptsächlich auf der Seite des Kaiserkellers.

Die andere Seite ist mehr den Gelegenheitsabenteuerinnen überlassen.

Die nördlich von der Behrenstraße verkehrenden Dirnen stellen ein ziemlich buntes Gemisch dar. Bald begegnen einem ganz vornehm gekleidete Damen im besten Alter, die auch die höchsten Preise fordern. Bald kommen ganz junge Dinger, die frisch aus der Nähstube oder aus dem Warenhaus auf die glatte Straße gekommen sind, um hier das Leben hinaufzugleiten. Manches Stück ihrer Kleidung ist schon mit Geschmack ausgewählt. Aber ein zu großer Hut, gelbe Handschuhe zur rosa Bluse, schlechte, rote Schuhe zu braunen Röcken – irgendeine Geschmacksdissonanz verrät, wie kurze Zeit sie erst dem Hinterhause von Berlin N oder O entwichen sind.

Friedrichstraße 1909:

»Heb' den Rock nich so hoch, Adele – die Straßenreklame wird jetzt besteuert!«

Jenes Mädchen, das trotz seiner Jugend schon so reich gekleidet ist, dessen dicke Dienstmädchenhände aber noch nicht von den teuren Lederhandschuhen verborgen werden und dessen gesunde rote Farbe auch der Pelzkragen und der Puder nicht verdecken – jenes Mädchen mit dem runden, hübschen Gesicht, geht genau zwei Schritte vor einer ältlicheren Frau her, deren vergnettertes Gesicht nicht aussieht, als könne sie die Mutter des Mädchens sein – und die doch so eifrig auf das junge Mädchen achtet; sie ist aber nicht die um die Tugend der Tochter besorgte Mutter, sondern die Kupplerin, die darauf hält, daß ihre Ware sich nicht zu billig weggibt – und die ihr Täubchen anlernt.

Auch ältere, mitunter sehr reich, mitunter auch sehr arm gekleidete Mädchen zeigen sich in dem nördlicheren Teil der Friedrichstraße. Ihre verwüsteten Gesichter kontrastieren seltsam mit denen der jungen Fremden und denen der Geschäftsmädchen, die diese Straße der Neugier halber oder um zum Geschäft zu kommen, durchwandeln und durchlaufen.

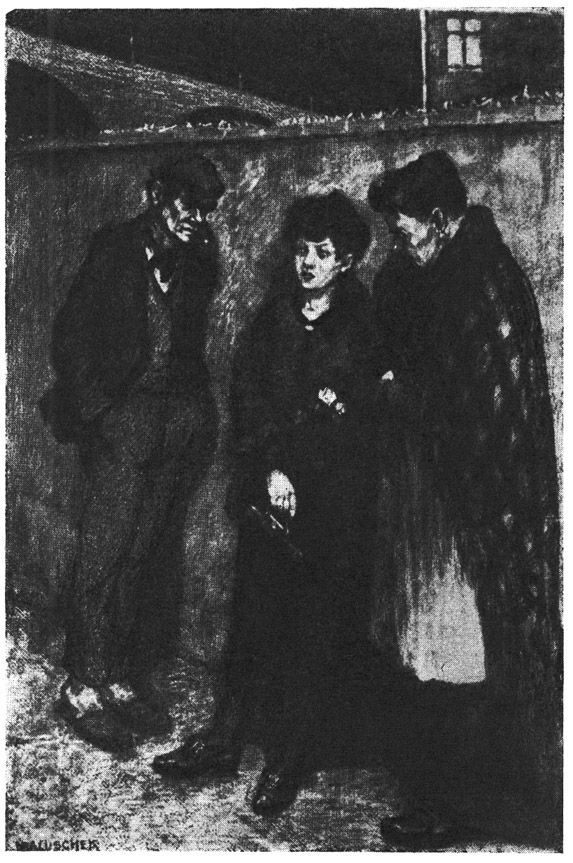

H. Baluschek 1923: Straßendirne.

Keine Berliner Straße dient so der Neugier, dem Vergnügen und dem Bummel wie die Friedrichstraße. Alle andern großen Straßen werden eilig durchlaufen. In allen rennt die Hast nach Gewinn, auch in der Friedrichstraße. Aber neben dieser Hast nach Gewinn jagt die Hast nach Genuß. Zu jeder Tageszeit. Am meisten abends. Nach zehn Uhr.

Aus den Theatern und Unterhaltungslokalen kommen die Paare und Familien. Die Frauen geputzt und mit erregten Augen. Dahinter Trupps von Männern, die schon die ersten Gläser getrunken haben. Geschäftsleute mit satten Gesichtern. Junge, lüsterne Angestellte. Leute aus der Provinz mit starren Augen, die verwundert auf diese unendliche Kette von sich anbietenden jungen und alten, geputzten und ungeputzten Mädchen blicken. Fremde, die erstaunt sind über die allzu kurz geschnittenen Kleider, über die ungeschnürten Brüste, über die anlockenden Gesichter, über die verwegen aufgesetzten, oft so überladenen kleinen Hüte, unter deren einer Seite grelle Blumen hervorquellen. Manch Blick bleibt auf den bloßen Armen haften, manch anderer folgt einem glitzernden, engen Gürtel und zierlichen Stiefeletten.

Aber gleich wieder schieben sich neue Bilder dazwischen. Hinter der üppigen Schwarzen folgt eine schlanke Blonde; hinter der eine kleine kindlich Gekleidete mit bunten Schleifen in dem straff frisierten Haar; hinter der eine, deren gebleichtes Haar im elektrischen Licht strahlt – dann eine alte Person mit großen falschen Brillanten und watschelndem Gang und gespitztem süßem Mund, die nur alten Herren zulächelt.

Und so lebt hier ein bunter Wechsel – so wie das Leben der Halbwelt selbst – wie das Leben selbst ...

V. Arnaud: Das Valutamädel.

»Mein Schwede ist abgereist – nun kann ich mir zehn Deutsche suchen!«

(Um 1922)

Unter den Linden ist ebenfalls fast am ganzen Tag Liebesmarkt. Am Tage, wenn eine seltsam gemischte Gesellschaft hier promeniert, wenn Studierende neben Schauspielern, Diplomaten neben Arbeitslosen, englische Museumsbesucherinnen neben polnischen Schnorrern, Japaner neben Spreewälderinnen, Baronessen neben Operettensängerinnen, Generaldirektoren neben bolschewistischen Agitatoren gehen, fehlen auch die durch irgendeine extravagante Note sich kennzeichnenden Kokotten nicht. Und abends und in der Nacht, wenn die breite grüne Straße fast still liegt, ziehen die Mädchen einzeln und zu zweien an den Häusern entlang. Am häufigsten in den späten Abendstunden, wenn die großen teuren Kokottenlokale in der Nähe der Friedrichstraße ihren stärksten Besuch haben. Da kommen die Halbweltdamen Berlins – die Blumenhändlerinnen der vornehmen Restaurants, die Tänzerinnen und Sängerinnen mancher Theater und die Gelbsterne vom Hausvogteiplatz in großer Toilette, als gingen sie zu einer Festlichkeit. Zu ihren Kunden gehören die großen Spekulanten, Politiker, Diplomaten, Adel, Offiziere, Berliner »Schieber«, Künstler, Juristen, Landwirte – alle, auf deren Einkommen allein diese verschwenderische, überelegante Halbwelt sich entwickeln konnte. –

* * *

Gewisse Kaufstraßen in der inneren Stadt sind am Tage fast ganz frei von Prostituierten. Sie werden eben in den Kaufstunden mehr von Frauen als von Männern begangen. Abends ändert sich das. Wenn die Lampen hinter den großen Spiegelscheiben der Geschäfte abgedreht, wenn die vielen Warenhausmädchen heimgegangen sind, kommen vom Westen unablässig, wie geschoben von unsichtbarem Schicksal, die käuflichen Mädchen. Meist zu zweit. Und zwar sind es in der Mehrzahl solche, die in der etwas stilleren Leipziger Straße nicht aufs Geschäft gehen, die sie nur als Durchgang nach der Friedrichstadt benutzen. Hier und da bietet sich wohl auch eine an und verschwindet in eine der Nebenstraßen; aber die meisten streben dem Zentrum des Liebesmarktes zu.

Nur gegen Morgen sieht man sie zurückkehren. Einzelne laufen müde und matt. Oft sind es Mädchen aus dem Vorort, die nur mal so gelegentlich vom Nachtleben Berlins genascht haben.

* * *

Die Bülowstraße wird auf dem westlichen Ende als Markt benutzt. Am stärksten in der Nähe der Potsdamer Straße. Und nur abends und nachts. Trotzdem die Bülowstraße zum Westen von Berlin gehört, bietet sich dort eine Art von Dirnen an, die eigentlich nicht zum wohlhabenden und auch wohl verschwenderischen Westen stimmen. Es sind Mädchen, die meist alle Unarten des Berliner Kleinbürgertums an sich haben, fast stets geschmacklos gekleidet sind, die sich anbieten, nicht wie die Mädchen der Friedrichstadt und des Potsdamer Platzes, warten, bis sie angesprochen werden, sondern sich mit »Komm mit, Schatz!«, »Kleener, komm doch!« aufdrängen und auch gelegentlich roh schimpfen. Ihre Kunden sind eben oft derb kleinbürgerlich. Es sind jene Bewohner Schönebergs und der westlichen Stadtteile, die nur wenige Mark dem Mädchen für seine Gefälligkeit geben, es grob behandeln und tief demütigen.

Die Gegend hat den Spitznamen »am Bülowbogen« bekommen. In den dunklen Nebenstraßen warten allerlei bunterleuchtete fragwürdige Kaffeehäuser, Bars, Tanzlokale und Keller. Hier locken männlich gekleidete Frauen nicht nur die Männer, hier locken sie auch Frauen an. Und durch die muffigen Straßen zieht eine parfümierte Halbeleganz.

* * *

Solche Märkte, die für das Kleinbürgertum und für die niederen Klassen bestimmt sind, hat Berlin in jedem Viertel. In der City fast gar nicht mehr. Aber um sie herum zieht sich ein ganzer Kranz von Liebesmärkten.

Vor dem Grünen Wagen.

»Na nu dalli! Rinn mit Sie – olles – –«

»Stille biste, Spitzkopp, keene Inchurie nich!«

(Zeichnung von Fr. Jüttner um 1900.)

Ein dunkelster Winkel Berlins, die Gegend am Oranienburger Tor, hat die hellste Beleuchtung, das bunteste Treiben. Es ist, wie wenn sich das Laster am grellsten, schreiendsten drapieren müßte, wie wenn dunkles Treiben nicht immer Licht scheut, sondern es nur zu oft in größter Fülle braucht, es verschwendet, um so recht zur Geltung zu kommen.

Am Ende der Friedrichstraße: eine Reihe hoher Häuser. Unten in allen eine glänzende, glühende Glasscheibe, von der Ecke der Elsasser Straße bis zum vierten, fünften Haus, in alle einmündenden Straßen hinein, wie ein strahlender Stern. Hohe Glasfenster der Zigarrenläden mit leuchtenden Transparenten darüber, verhängte, lockende Lichtöffnungen der Cafés und Einblicke in glitzernde Spiegelräume der Restaurants.

Hell und grell wälzt sich aus dem Hohlweg der Elsasser Straße ein elektrischer Wagen der Ringbahn heran, eine ganze Reihe trüber Droschkenlaternen überstrahlend, die an der Bordschwelle der einen Straßenseite aufgesteckt sind. Und vor den Wagen, neben und hinter ihnen Knäuel und Reihen von Fußgängern: Studenten mit aufgeschlagenen Kragen, korpulente Geschäftsleute mit geöffnetem Mantel, eilig heimhastende Verkäuferinnen, den Kopf gesenkt vor zudringlichen Blicken, den kleinen Herrenhut mit kecker Feder nicht zu schief auf den lose gesteckten Haaren. Aufmunternde Blicke aus Augen, denen geschwärzte Wimpern helleren Glanz geben.

Ein Endchen weiter ein Schaufenster, von oben bis unten mit Plakaten in schreienden Farben überzogen.

Da huschen sie vorbei in bunten Jacketts, hellen Blusen, die das Fleisch der Schultern und der Brust durchschimmern lassen und flüstern:

»Na, Schatz?«

Und selbst in der toten Novalisstraße lockt es zärtlich. Hier sind andere Farben lebendig. Vor verhängten Kneipenfenstern blaurote und blaue Kugeln gegenüber einer schwarzgrünen, hohen, kahlen Fabrikmauer. Hier und da ist der Putz von ihr abgefallen. Wie wenn er die Schande der Gegend symbolisieren wollte. Widerwärtig sieht diese graue kahle Hinterwand aus – wie wenn sie den Aussatz hätte – und voll ekelhafter Narben dastände –, das Symbol des Viertels, durch dessen sämtliche Straßen es flüstert:

»Na – Schatz? ...«

Hinten, vor dem Ausgang der Straße, weitet sich die Halle des Stettiner Bahnhofs über elektrischen Kugeln. Von da aus geht es vorbei an den letzten Häusern – Wald, Felder, Hügel, Niederungen, Wald und Busch – die See! – frische, klare, salzige Luft – – –

Aber hier riecht es nach verdorbenem, süßlichem Parfüm. Und endlos ist die Kette der Mädchen, die ringsherum laufen um das Viereck – oder einen Abstecher machen in die Nebenstraßen – wo überall diese bunten Laternen vor verhängten Kneipenfenstern leuchten und locken. Wenigstens alle zehn Schritte streift so ein geschminktes Gesicht vorbei, lächelnd, geschäftig, zärtlich flüsternd:

»Na, Schatz?«

Und es ist, als würden in die sonderbare Kette dieser weiblichen Wesen immer neue Glieder hineingezerrt, als zöge eine Maschine mit Fangarmen wie auf unsichtbaren Treibriemen immer mehr geputzte Mädchen heraus aus dem Dunkel der Novalisstraße – hinein in das gelbe vielfarbige Licht der Elsasser Straße, der Friedrich- und Chausseestraße ...

* * *

So etwa sieht der Liebesmarkt des niederen Mittelstandes, des Kleinbürgertums, der ärmeren Studenten und der besser bezahlten Arbeiter und Angestellten aus.

Fast alle diese Märkte sind in den späten Abendstunden am belebtesten. Sie haben als Hinterland ein größeres Berliner Viertel. Denn stets wird der Markt ein Stück entfernt vom Wohnort des Kunden der Liebeshändlerin liegen, und zwar in der Nähe eines Knotenpunkts, der viel belaufen wird, oder in der Nähe eines Vergnügungs- und Restaurationsviertels. Alle diese Märkte aber sind grundverschieden von dem der Friedrichstadt – was eben an der Art der Besucher liegt, die so ganz die Art jener Dirnen bestimmen, die sich auf ihrem Markt anbieten. Denn nicht allein das Angebot bestimmt einen Markt, sondern auch die Nachfrage.

H. Baluschek: Der Gimpel.

Einige wenige Märkte sind für das ärmste Volk bestimmt. In der rußigen Koppenstraße am Schlesischen Bahnhof laufen nächtlich, vorzüglich Sonnabends, arme, verwetterte und verkommene Geschöpfe ohne Kopfbedeckung und mit Küchenschürze herum. Sie rechnen auf die heimkehrenden trunkenen Arbeiter, denen sie sich für eine bis zwei Mark hingeben.

Solche Striche finden sich in allen ärmeren Außenvierteln. So am Wedding, in der Frankfurter Allee, am Humboldthain, am Gesundbrunnen, bei der Hasenheide, im Charlottenburger Norden. Auf allen diesen Märkten bieten sich die Dirnen in dem Äußeren an, das dem der Frauen und Mädchen der Klasse ihrer Kunden entspricht. So wird die Lebensstellung der Prostituierten zweifellos von ihren Kunden bestimmt. So hängt die Prostitution überhaupt mit der wirtschaftlichen Lage zusammen.

* * *

Ein größerer und sehr wichtiger Strich niederer Art befand sich im Scheunenviertel. Eine im Berliner Tageblatt veröffentlichte Impression schilderte einst dies Viertel:

Heilemann 1907: Berlin O. O.

»Weeßte Juste, die feinen Dame aus dem Westen können mir hinten den Busen runterrutschen.«

»Vom Alexanderplatz die neue Königstraße hinunter, nur ein paar Minuten. Und gleich links die erste Querstraße hinein, die Hirtenstraße. Ein Doppelposten von Schutzleuten? ... Die Straße ist ja schmal und grau und alt, wie in einem Nest draußen in der Provinz. Und die Nebenstraßen – die Weydinger-, die Koblank-, die Füsilierstraße, dann die Schendelgasse und die anderen Straßen, ja fast alle Nebenzweige der Linienstraße in ihrem ganzen Lauf –, sie alle sind grau und düster, und man sieht nicht, wo sie enden. Aber – so viel Menschen eilen hinein und tauchen unter in das Dunkel. Und so viel Menschen tauchen heraus aus diesem ghettoartigen Gassengewirr, aus diesem schwirrenden, ghettoartigen Treiben. Hier ist also doch keine Kleinstadt. Und hier wird man ja auch noch am Leben bleiben wie diese Tausende ...

Grau ist es hier. Und doch leuchten überall bunte Flecken: glutrote, marineblaue, grasgrüne, mattblaue, rosarote Laternen erhellen freundliche Inschriften:

›Wein und echte Biere, Bedienung von jungen Damen, zweiter Eingang vom Flur‹.

Jedes vierte, fünfte Haus hat sich mit solcher farbigen Kugel geschmückt. Dann wieder ein weißes Transparent: »Fremdenlogis« oder »Restaurant«, und irgendwo schießen im Hintergrund grelle Elektrische vorüber – aus einem Hausflur leuchtet unter Gasflammen rotes Fleisch eines Schlächterstandes, und dennoch ist der Zusammenklang der Farben ein stumpfes Staubgrau.

Abends, nach sieben, ist es am lebendigsten. Die schmalen Bürgersteige fassen nicht die Menschen. Von allen Seiten, besonders vom Alexanderplatz her, strömen Fußgänger hindurch. Arbeiterinnen und Arbeiter; der junge schlappe Kerl mit dem hängenden Kopf, den Händen in den Hosentaschen und dem blassen Gesicht schlendert stumpfsinnig auf der Bordschwelle; hastiger laufen schäbige oder robuste Männer und Burschen, die in den Schlächter- und Bäckerherbergen verschwinden. Überall jagen Kinder scharenweise herum.

In einem Winkel wird die Straße zur Radfahrlehrbahn. Halbwüchsige üben auf alten Karren, sich abgebrochene, bissige Worte zurufend: »Mensch – du hängst ja druff wie'n Sticke nasse Wäsche ... «

An einer Straßenecke überrennt man fast ein verkrüppeltes, kindergroßes Geschöpf, dessen dichte, schwarze Haare wüst um ein ältliches Gesicht flattern, und das in dürftigen Kleidern mit seltsam zuckendem Gang und klugen Augen weiterhumpelt.

Dann torkelt einem ein Trunkener in die Arme. Mit lallenden ärgerlichen Worten schiebt er in die nächste Destille hinein. Einen Auflauf gibt es nicht. Die Kinder haben ihn kaum beachtet; sie sind das hier gewöhnt. Nur ein fünfzehnjähriger blasser Junge bleibt stehen und sieht ihm traurig, nachdenkend nach.

Und eine alte Frau, deren Gesicht so aussieht wie ihr graues, verwaschenes Umschlagetuch, in das sie sich hineingewickelt hat, regt sich auf. Sie unterbricht ihren Weg auf dem Fahrdamm:

»Wat – der jeht da noch rin? So'n Kerl muß nach Hause! Un den behalten se dadrin? Den jeben se noch wat!?«

Niemand beachtet sie, brummelnd zieht sie weiter.

An der Ecke der Füsilierstraße stehen zerlumpte alte Weiber mit gedunsenen Gesichtern. Sehnsüchtig, halb zornig blicken sie in die schmale Straße nach dem Asyl hinüber. Und eine trumpft auf: »Ick komme ihr (der Verwalterin) zu ofte? Ick brauche se nich! Ick habe 'ne eigene Wohnung. Jawoll, ick bin jemeld't! « Immer halb zur Nachbarin, halb nach dem Asyl hinüber. »Aber wozu soll ick denn den weiten Weg machen?«

Doch die andere glaubt ihr nicht, daß sie eine eigene Wohnung hat; sie sieht sie zweifelnd an – und beide blicken dann verlangend nach dem Hause mit den hell erleuchteten Schlafsälen.

Und diese alten Häuser! Einstöckig und zweistöckig. Mitten im Zentrum Berlins. Niedrige Fenster, Verwitterte Fassaden. Einzelne getüncht wie in der Kleinstadt, blau oder rosa. Und Mansardenwohnungen. Und Treppen, die direkt auf die Straße münden, schmale, verkrüppelte Stiegen. Die Hausflure kaum so hoch wie ein Mensch und noch mit ausgetretenen Bohlen belegt und mit altmodischen Falltüren. Ganz geheimnisvoll. Die Gegend, wo die jungen Leute verschleppt werden:

»Kommste mit?«

»Wat willste denn?«

»Na – zwee Mark.«

»Is jut!« ...

Das Mädchen immer vier, fünf Schritt vorauf. Hinein in die Wadzeckstraße. Acht Stufen führen in einen Keller hinab. Schwere, wollene Vorhänge dämpfen das Geräusch und lassen keinen Lichtstrahl durch nach außen.

Innen verlangt das Mädchen plötzlich vier – sechs Mark.

»Nee – zwee –!«

Und der Angetrunkene bleibt halsstarrig, trotzdem das Mädchen zärtlich, zudringlich fordert, fast droht. Als ihr alles nichts nutzt, wird sie erbost, schreit:

»Na – denn nicht!«

Und aus dem Nebenzimmer kommen ein paar Kerle – und nach einem wüsten Tumult fliegt der Ausgebeutelte und Zerschundene die Treppe hinauf – ernüchtert, beschämt. Still schleicht er davon, froh, mit einigen Beulen, Vergißmeinnicht (blauen Augen) und Schrammen davongekommen zu sein.

Hier ist auch das interessante Quartier, wo eine alte, ehemalige Straßendirne und Kuppelmutter ein hübsches junges Mädchen unterhielt – das junge, brotlose Wanderarme anlocken mußte. In dem molligen Nest wurden sie zu Dieben ausgebildet – und fanden für die reichliche Beute daheim Obdach, Essen und – Liebe ...

Eine ganz neue Farbe hat das Viertel in den letzten Jahren erhalten: Ghettotöne. In allen Haustoren stehen jüdische Leute. Alte schlampige Weiber. Männer mit hageren, bärtigen Gesichtern oder dicke, rasierte Köpfe. Und vor einem Kellereingang vier, fünf junge Dinger in hellen Blusen. Kichern, Lachen, Locken. Hier und da auch der junge jüdische Mann in neuestem englischen Stoffanzug und greller Krawatte.

H. Zille: Aus dem ehemaligen Scheunenviertel.

So gegen neun Uhr wird's ein wenig stiller. Aber nur ein wenig. Die Mädchen, die schon seit sechs mit herausfordernden Blicken an den Häusern entlang streifen – ohne Hut, mit greller Seidenbluse und blauer Küchenschürze – werden immer zudringlicher. Aus den Kneipen kommt ein lautes Durcheinander von Stimmen. Liebespaare – er ganz jung ohne Plättwäsche, sie mit Glacés – wandeln vorüber, die Arme um die Hüften des anderen geschlungen. In diesen Straßen wird es nicht stiller, wenn auch um elf Uhr viele Kneipen schließen müssen. Da kommt gerade so ein Trupp stämmiger Kerle aus einem Lokal. Elegant gekleidet – und doch sieht man an den grauen Linien um den Mund, daß es Zuhälter sind. Sie verhöhnen brutal ein altes Weib, das in der Mitte des Fahrdammes, den Oberkörper nach links gebogen, vorüberschlürft. Sie geht nur in schlampigem Rock und zerrissener Jacke. Die Haarsträhnen und Zopfenden baumeln ihr wirr um das gelbe Gesicht, aus dem trunkene Augen flackern. Sie schreit den Zuhältern zu: »Ich will von euch nichts mehr wissen! Fünfzig Jahre bin ich, fünfzig! Laßt mich!« Schimpfend geht sie weiter.

Drei thüringische Harfenistinnen hasten die Straße entlang, in ein Lokal hinein. Das Geklimper der Harfen und Singen der Geigen schallt heraus. Volksmelodie – Berge, Hügel, Sonne, reine Luft ... Und: »– – – Sei gepriesen, du lauschige Nacht!«

Ein Mädchen, das mit Polkaschritten vorbeitänzelt, fragt etwas mit polnischen Lauten.

Ein wohlgekleideter Geschäftsmann begleitet zwei verwandte, reich geputzte Damen zur Haltestelle. Hinten laufen immer noch die Mädchen ohne Hut an den Mauern entlang. Ein ganz altes verkommenes Wesen ruft aus einer Seitengasse:

»Kommt mit!«

Langsam taucht sie unter in die dunkeln Gassen.

»Kommt mit! – – – Kommt mit! – – –«

Und schleicht weiter durch die engen Gassen, in denen man nicht sieht, wo sie enden ...«

* * *

Außer diesen Märkten auf Straßen und Plätzen gibt es noch einige andere öffentliche. Besonders in öffentlichen Gärten. Den größten bietet wohl der Tiergarten. Abends an den Zelten. Aus allen Lokalen kommt gleichzeitig Musik, grell durcheinander klingen die verschiedensten Musikstücke. Vor den Lokalen und unter den Baumreihen des Randes vom Tiergarten schieben sich im elektrischen Licht lange Reihen von jungen Leuten entlang. Viele junge, sommerlich gekleidete Arbeiterinnen, Geschäftsmädchen und Hausangestellte dazwischen, die nur ein gelegentliches Abenteuer suchen. Aber auch manche, die ein horizontales Geschäft machen wollen. In den Nebengängen, besonders aber in der Straße, die bei Krolls Konzertgarten vorüber nach dem Brandenburger Tor führt, stehen vereinzelt auf einen Kunden wartende Mädchen an den Bäumen.

H. Baluschek: Er – sie – es.

Sehr beliebte Standplätze für die Halbwelt sind die Haltestellen der Elektrischen. Und zwar besonders dort, wo ein besseres Herrenpublikum in Frage kommt, das nicht direkt nach dem Preis fragt. Und wo Mädchen sich ausstellen, die nicht jeden Begegnenden auffordern, sondern die wie irgendeine höflich zu behandelnde Abenteuerin höflich angesprochen werden wollen. An den meisten Haltestellen stehen die sich preisgebenden Mädchen spät abends. Sie belästigen niemand. Sondern warten, bis irgendein Herr – der vielleicht auch wartet oder der unter den sechs bis acht die Haltestelle umgebenden Dirnen auswählt – sie mit irgendwelchen neutralen Worten anredet:

»Fräulein – Sie warten gewiß schon lange?«

Oder: »Die richtige Elektrische kommt doch eigentlich zu selten!«

H. Baluschek: Don Juan.

Diese Haltestellen-Mädchen verlangen meist einen nicht brutalen Ton. Gleichgeartete bieten sich vorzüglich auf den Fernbahnhöfen an.

Da steht eine einfach gekleidete Dame, schwarz, schlank, vornehm wie eine Offiziersfrau vor dem gelben Plan der Züge nach dem Westen. Langsam nähert sich ihr ein Herr:

»Darf ich Ihnen helfen?«

»Ach bitte, es ist so schwer herauszufinden.«

»Wohin wollen Sie denn, gnädige Frau?«

»Ich, nach Frankfurt.«

»So – ja, da gehen die Züge – – –«

Und er nennt die Stunden und begleitet sie aus dem Trubel des Bahnhofs hinaus, bittet, daß sie ihm eine Stunde Unterhaltung in irgendeinem Lokal schenke – und erfährt zufällig, daß sie eine Friseuse aus dem Süden der Stadt ist.....

* * *

Einer der bekanntesten und buntesten Märkte von Berlin ist die Kaiserpassage zwischen Friedrichstraße und Unter den Linden. Ein ewig sich bewegendes buntes Bild, das hier unter dem Glasdach zwischen der Friedrichstraße und Unter den Linden flimmert. Von den Steinen des ein wenig an die goldprotzende Gründerzeit erinnernden Baues ist nicht viel zu sehen, sie sind alle mit buntem, glitzerndem Ornament, mit schimmernden, glasierten Fliesen und verzierten Fassadensteinen belegt. Und zwischen ihnen blinken die großen glänzenden Schaufensterscheiben, hinter denen hier Bijouterien, dort Nippes, nebenan Schmuck, weiter drüben allerlei süße und luxuriös verpackte Schokoladensachen und Konfitüren locken. Und wieder Bijouterien, Reiseandenken, Bernsteinschmuck. Und das Licht gedämpft – die Luft dumpf – von oben herab unsichtbar weiche Musik – große Spiegelscheiben eines Kaffeehauses, hinter denen luxuriöse Damen an Marmortischen sitzen.

Über allem liegt dies gedämpfte Licht und diese dumpfe Luft. Und die vielen scharrenden, schlürfenden, trapsenden Tritte auf dem gelben Fliesenpflaster hallen wieder von den glitzernden Wänden und dem gewölbten Glasdach.– –

So bunt wie die Wände und wie die Auslagen der Schaufenster – so bunt ist das Menschengewimmel. Familien aus der Provinz. Stumm vor Staunen, mit Geldtäschchen über den altmodischen Mänteln, Reisehüten, den Führer durch Berlin aufgeschlagen in den Händen. Berliner aus dem Osten, die den Verwandten von außerhalb Berlins Sehenswürdigkeiten zeigen wollen. Sie sehen in ihrer Arbeiterkleidung nicht viel anders aus als ihre Verwandten. Nur ihr bleiches Gesicht, ihr sicherer Großstadtblick unterscheidet sie. Und doch sind auch sie hier fremd, auch sie schauen verwundert um sich und bewegen sich ein wenig linkisch in diesem Gewirr eleganter Damen und Herren. Und wundern sich, daß jene feine Dame, die dort vor den Bijouterien stand, einem Kopfnicken eines Herren folgt, der in Lackstiefeln, neuen Handschuhen und langem Mantel steckt und auf dem frisierten Kopf einen neuen Hut trägt. Und drüben, das stattliche Geschöpf mit den prachtvollen Seidenstrümpfen und den feinen Stiefeln – und die vielen jungen Männer, die hier mit glänzenden Augen nach diesen Frauen starren.

* * *

Dichte Reihen sonntäglich geputzter Menschen schieben sich hinein in die Halle. Die Schaufenster sind alle geschlossen. Kahler und nüchterner sieht's jetzt hier am Sonntagnachmittag aus. Aber nur die Wände mit den Jalousien.

Die Menschen, die dicht gedrängt nebeneinander hindurch schlürfen, langsam, spazierend, wie man eben Sonntags geht, sind um so fröhlicher mit all dem Glanz und der Frische, die der arbeitsfreie, geschäftslose Tag ausstreut.

Fast nur junge Leute.

Kommis, Buchhalter, Studenten, Lehrlinge.

Und junge Mädchen. Mit bunten Hüten, Schleifen, Glacés, ganz nobel.

Besonders die ganz jungen, die kaum ihr Konfirmandenkleid ausgezogen haben, ja, die oft noch mit dem schwarzen Kleid der Einsegnung herumlaufen – zum ersten mal in langen Röcken – und »auf Busen« gearbeitet, der noch nicht da ist ...

Vier von den jungen Leuten halten sich dicht hinter einer Reihe dieser lieben Dinger mit den Schleifen in den Zöpfen. Halb spöttische, halb verliebte rüplige Rempeleien:

»Ach Fräulein – mir stoßt einer von hinten!« meint ein Bursche, der ihr seinen Ellbogen in die Seite gerannt hat.

Sie sieht ihn von oben bis unten an. Er weicht lachend zurück – und schreitet dann gravitätisch hinterher mit seinen Kollegen, die alle keck die Hüte auf den Ohren haben, die Jacketts nur unten zuknöpfen und oben die Rechte hineinschieben, die gespreitzt helle Handschuhe hält.

Die Mädchen schieben sich ein paarmal flink zwischen andere Reihen.

So geht's mehrmals auf und ab.

Doch die Jungen finden sie immer wieder heraus und schieben sich hinter sie hinein.

Einige der Mädchen kichern geschmeichelt.

Nur eine, die so schöne Kämme im Haar, und das dunkle Haar wie eine Dame frisiert hat – die macht ein angeekeltes Gesicht:

»Pah – sone Lümmels!«

Und sieht nach älteren Herren.

»Ich weiß nicht, sonst ist's hier viel besser! ... Was die Bengels wollen?!«

»Laß se doch! Det macht ja jrade Feetz!« macht eine andere, die kindlicher aussieht.

»Ach – wirklich, wenn ich gewußt hätte – denn hätte ich euch nicht mitgenommen!« antwortet affektiert die mit den schönen Kämmen.

Und plötzlich löst sie ihren Arm aus dem ihrer Nachbarin und drängt hinüber zu einem alten Herrn – tritt mit ihm bei Seite – und unterhandelt:

»Heute können wir ja mal nach de Winzerstube gehen ... Sonst komme ich nicht mit zu Ihnen hinauf...«

»Na ja – na ja!« beruhigt der dicke Herr sie und fragt dann nach den Freundinnen.

Die stehen verlegen, lecker abseits, lassen sich heranwinken – und kichernd – plappernd ziehen alle ab. – –

Diese jungen – ganz jungen Dinger. – –

* * *

Das lieblichste Gesicht tauchte eines Abends unterm Bülowbogen auf. Wenn die Hochbahn wie ein rasendes, glühendes Pferd oben entlang eilte oder die Scheinwerfer der Autos über die auf dem Bürgersteig Eilenden oder Bummelnden glitt, leuchteten die frischen und munteren Augen in diesem lieblichen Gesicht auf. Und das Gesicht auf dem zarten Hals, die schmalen Knöchel unter den feingeschwungenen Waden und die Umrisse, die der Pelzmantel ahnen ließ, sprachen von einem jugendlichen, lieblichen Leib.

Der Bülowbogen mit seinen im Zwielicht liegenden Winkeln, mit den Schatten unter den Hochbahnpfeilern und mit all seinen abenteuerlichen Geheimnissen hatte sie angelockt. Sie ging natürlich nur selten unter der Hochbahn; sie kam auch selten die Straße hinunter bis zum Bogen, wo sich die Straße biegend zum Platz weitete. Sie ging meistens immer nur auf dem belebten Bürgersteig zwischen Nollendorfplatz und der Potsdamer Straße. Es war eine Freude, sie zu sehen. Selbst die Künstler- und die Kaufmannsfrauen, die hier in der Gegend wohnten oder in die Kinos oder zur Hochbahnhaltestelle gingen, sahen ihr mit Wohlgefallen nach.

Sie ging auch so fröhlich umher, als könne ihr das Leben nur Gutes bringen. Sie war nicht stolz, aber selbstbewußt – und immer freundlich und liebenswürdig – auch ein wenig übermütig: daß sie das Geschenk eines so schönen Körpers erhalten hatte! ...

Der letzte Schick.

»Aber, Mizzi, halb eins!«

»O Gott, schon so spät? – Da muß einer dran gedreht haben!«

Die andern Mädchen und Frauen, die hier schon längere Zeit gingen – und von denen nicht jede mehr sich in das enthüllende Scheinwerferlicht der Autos wagte, sondern lieber an den Ecken zu den dunkleren Nebenstraßen stehen blieb – waren sonderbarerweise zu ihr freundlich und aufmerksam. Sie warnten sie vor manchem eleganten Mann, der im Pelz dreist und frech daherkam. Manch Hochstapler war unter solchem Pelz versteckt, der sie vielleicht zu sich eingeladen, sie aber auch wahrscheinlich ausgeplündert hätte. Sie zeigten ihr auch Tänzerinnen und Künstlerinnen, die hier in irgendwelchen alten Häusern der Nebenstraßen wohnten und von einem armseligen Freund ihrer Jugendzeit nicht loskommen konnten, der an ihnen und ihren neuen Freunden ständig Erpressungen verübte. Sie nahmen sie mit in Dielen, abseits der großen Straße, wo nur Frauen verkehrten, und wo manchmal verzweifelte Ehemänner erschienen, um die Mutter ihrer Kinder, die oft ein kleines Vermögen verspielt hatte oder sich an eine Freundin hängte, wieder heimzuholen. – Auch verbrachte sie Nächte und Nächte in versteckt liegenden Tanzlokalen, in denen wieder alle jene Freundinnen sich fanden und zärtlich und leidenschaftlich miteinander tanzten, rauchten und Likör tranken. Sie lernte auch alle die heimlichen Liebesnester der Gegend kennen – oft auf dunklen Höfen, oft in freundlichen Vorderwohnungen, über alte Stiegen hinauf, wo manchmal Liebhaber merkwürdiger Marterungen ihre Freude fanden – wo sonderbare Spiele von paradiesischen Schönheiten vorgeführt wurden – und manche Frauen ohne Scheu von den Erpressungen sprachen, mit denen sie ihre Besucher plagten.

Und eines schönen Tages, schon nach wenigen Monaten, scheute sie auch schon das grelle, enthüllende Licht der Scheinwerfer, blieb sie lieber in dem Zwielicht der Nebenstraßen und Winkel – das liebliche Gesicht war verwüstet und entstellt, von geheimer Krankheit gezeichnet; die munteren Augen leuchteten nur noch, wenn sie geschnupft hatte, die frische und zierliche Gestalt schien bereits zu verfallen. – –

Der Westen – der neue Westen. Hier scheint die Nacht zum Tage geworden – und der Tag zur Nacht. Am Tage wird gebummelt wie zur Nacht – und die Nacht ist so lebendig und laut und grell wie der Tag. Die breiten mit Bäumen bestandenen Hauptstraßen sind stets belebt von Fußgängern und Gefährten. Glitzernde Elektrische rollen – Autobusse und allerlei Kraftwagen flitzen heran und gleiten hinweg, ihren Lichterschein vorausjagend. An vielen Häusern grelle Transparente und überlichtete Eingänge zu Kinos, Cafés, Bars, Kasinos und anderen Schlemmerstätten. Auf den Bürgersteigen im hellen Scheinwerferlicht dichte Reihen und Gruppen: Familien, Brautpaare, Liebespaare.

Hier gibt die Halbwelt ihre Frische her. In diesem Strudel von Eleganz und Licht, Wohlhabenheit und modischer Lebhaftigkeit muß auch sie sich anpassen. Hier geht die Halbwelt auch in Seide und Pelz, zum mindesten aber in der billigen schicken Talmieleganz, die in den Warenhäusern zu haben ist. Hier schminkt sie sich auch die Lippen kirschrund und ziegelrot. Hier pudert sie sich das Gesicht, weiß wie ein Bajazzo und rasiert sich die Augenbrauen, um sie mit schwarzer Schminke auf der Stirn hoch zu ziehen.

Mit Silber- und Goldschuhen stapft sie über die verregneten Bürgersteige. Die vielen Lampen der Lichtspielhäuser, Weinlokale, Café's, Kabaretts und Likörstuben beleuchten und bestrahlen ein ewig sich wechselndes Bild. Die Scheinwerfer der Autos blenden, die Blätterdächer der Bäume werfen grünlich-bleichen Widerschein auf die Gruppen:

Ein brauner Inder zieht mit einer Hellblonden vorüber. Ihm folgt eine Familie, deren einer Sohn zwei ihm begegnende gefällige Schwestern freundschaftlich zulächelt. – Eine kleine Dunkle zieht dahin und kneift ihren Manne vor Freude darüber, daß sie an der andern Seite einen blonden Jüngling hat, der immer nur mit Pärchen geht und nun schon seit Monaten nicht von ihnen los kommt. Sie pfeift das nächste Auto an und klettert mit Beiden hinein. Über den blinkenden Asphalt gehts davon. –

Ein eleganter alter Herr grüßt aufmerksam eine nicht mehr junge Dame, die trotz des warmen Wetters in einen schwarzen Sealmantel sich eingewickelt hat. Auch diese beiden verschwinden in einem Auto, dessen Scheinwerfer über alle diese geputzten und geschminkten Menschen gleitet ...

Und immer wieder Liebespaare – umhaucht vom Dunst der Bars und Kaffeehäuser ... Und einzeln oder zu Paaren liebenswürdige Mädchen. In Pelzen oder wenigstens den Hals im Pelzkragen.

Hinter der Familie mit den zwei Söhnen und der Schwiegertochter geht eine junge Frau – einige Jahre älter als der verheiratete Sohn. Sie ist ihm einst Erzieherin gewesen – Erzieherin zur Liebe und zum Erfolg. Sie hat stets drauf gedrungen, daß er sich nach der neuesten Mode kleide. Sie hat ihm die teuersten Krawatten und Hüte gekauft. Sie hat ihm die elegantesten Schuhe und Pelze ausgesucht, hat ihn vor allem an den Verkehr in den luxuriösesten Lokalen gewöhnt, hat ihm dort allerlei wertvolle Verbindungen zugeführt, hat ihn anspruchsvoll gemacht.

Vor einigen Monaten hat er dann den Abschiedsbrief geschrieben – nachdem er wirklich Erfolg hatte – hat geheiratet.

Sie geht jetzt an ihm vorbei. Er soll sehen, daß sie jetzt allein in die Lokale dieser Straßen läuft, um wieder Anschluß zu finden.

Sie lächelt ihn an – voll Erinnerungen an Stunden – wilde, süße Stunden ...

Er wendet sich nicht zu seiner Frau – er lächelt der Vorübergehenden zu. – An der Haltestelle vom Autobus wartet ein zierliches Geschöpfchen. Die Augen leuchten aus verriebenen Resten von Schminke und Puder. Und das lederne Toilettekästchen in der Linken deutet auf eine kleine Tänzerin aus einem Kino-Varieté. Sie lächelt, als ein Vorübergehender stehen bleibt – im Banne der leuchtenden Augen.

G. Groß: Abendbummel.

Und sie lächelt, als er ihr zuflüstert, in der Autodroschke fahre es sich doch angenehmer als im überfüllten Autobus. –

Im Schein der Bogenlampe steht eine schlanke Blasse – überflutet von den vorüberhastenden Scheinwerfern der Fahrzeuge. Sie scheint zu träumen. Mit unnatürlich großen verglasten Augen starrt sie erwartungsvoll die Vorübergehenden an. Dichte Reihen schieben dahin – sie spricht kein Wort – wartet – wartet. Da ruft ihr eine kecke Blonde im Bubikopf zu:

»Kokainmieze – haste keen Geld mehr, dir Koks zum Schnupfen zu kaufen?«

Zwei Mädchen, die vor ihr gehen, sehen sich lachend um – dann nehmen sie einen älteren Herrn in ihre Mitte und reden auf ihn ein. Als er bedauernd ablehnt, flüstern sie leise:

»Bitte – entschuldigen Sie!«

Rasch gehen sie zur Seite – und rennen mit einem Mädchen zusammen, das wie ein Schulkind aussieht, hager und dürr – dessen sonderbar geschwollene Augen aber aufleuchten in all diesem Geflimmer und hin und her huschendem grellen Lichtscheintrubel ...

Rasch eilt ein Mädchen, den weiten Pelzmantel über der Brust mit den behandschuhten Händen festhaltend, den kurzen, dicken Schirm krampfhaft im Arm, durch die Menge. Ihr zur Seite ein schlanker Jüngling in schäbigem Mantel, unter dem helle Ledergamaschen blinken. Sie kichern höhnisch, als sie an einem Mann vorbeikommen, in dem sie den Kriminalbeamten wittern. Dann biegen sie rasch aus der hellen Straße in eine dunklere Nebenstraße ein, in der ein Herr auf sie wartet. Sie führt ihm den Jüngling zu: »Gefällt er dir?« Und alle drei gehen gemeinsam weiter. –

An der Ecke unweit der Haltestelle stehen zwei Herren. Elegant mit Shimmyschuhen und im Pelz. Sie führen ein langhaariges, weißes Hündchen aus. Eine Dame in pelzverbrämtem Samtkostüm kommt auf sie zu. »Mach' – verschwinde! Die Sitte ist da!« flüstert der eine.

Und sie verschwindet wieder rasch in der Nebenstraße, von der aus sie ihrem Zuhälter zuwinkt.