|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Als die den Paradiesvögeln am nächsten stehenden Sperlingsvögel erweisen sich die Raben ( Corvidae), gedrungen gebaute, kräftige Vögel, mit verhältnismäßig großem, starkem, auf der Firste des Oberschnabels oder überhaupt seicht gekrümmtem Schnabel, dessen Schneide vor der meist überragenden Spitze zuweilen einen schwachen Ausschnitt zeigt, und dessen Wurzel regelmäßig mit langen, die Nasenlöcher deckenden Borsten bekleidet ist, großen und starken Füßen, mäßig langen, in der Regel zugerundeten Flügeln, verschieden langem, gerade abgeschnittenem oder gesteigertem Schwanze und dichtem, einfarbigem oder buntem Gefieder.

Die Raben, von denen man gegen zweihundert Arten kennt, bewohnen alle Theile und alle Breiten- oder Höhengürtel der Erde. Nach dem Gleicher hin nimmt ihre Artenzahl bedeutend zu; sie sind aber auch in den gemäßigten Ländern noch zahlreich vertreten und erst im kalten Gürtel einigermaßen beschränkt. Weitaus die meisten verweilen als Standvögel jahraus, jahrein an einer und derselben Stelle oder wenigstens in einem gewissen Gebiete, streichen in ihm aber gern hin und her. Einzelne Arten wandern, andere ziehen sich während des Winters von bedeutenden Höhen mehr in tiefere Gegenden zurück.

Mit Ausnahme eines wohllautenden Gesanges, welcher den Raben fehlt, vereinigen sie sozusagen alle Begabungen in sich, welche den Gliedern der Ordnung eigen sind. Sie gehen gut, fliegen leicht und anhaltend, auch ziemlich rasch, besitzen sehr gleichmäßig entwickelte Sinne, namentlich einen ausgezeichneten Geruch, und stehen hinsichtlich ihres Verstandes hinter keinem ihrer Ordnungsverwandten, vielleicht nicht einmal hinter irgend einem Vogel zurück. Dank ihren vortrefflichen Geistesgaben führen sie ein sehr bequemes Leben, wissen sich alles nutzbar zu machen, was ihr Wirkungskreis ihnen bietet, und spielen daher überall eine bedeutsame Rolle. Sie sind Allesfresser im eigentlichen Sinne des Wortes, daher unter Umständen ebenso schädlich als im allgemeinen nützlich. Ihr großes, zuweilen überdecktes Nest steht frei auf Bäumen und Felsen oder in Spalten und Höhlungen der letzteren; das zahlreiche Gelege besteht aus bunten Eiern, welche mit warmer Hingebung bebrütet werden, ebenso wie alle Raben, dem verleumderischen Sprichworte zum Trotze, als die treuesten Eltern bezeichnet werden dürfen.

In der ersten Unterfamilie vereinigen wir die Felsenraben ( Fregilinae), gestreckt gebaute, langflügelige und kurzschwänzige Arten mit schwächlichem, zugespitztem und etwas gebogenem, meist lebhaft gefärbtem Schnabel, zierlichen Füßen, verhältnismäßig langen Flügeln und schillerndem Gefieder.

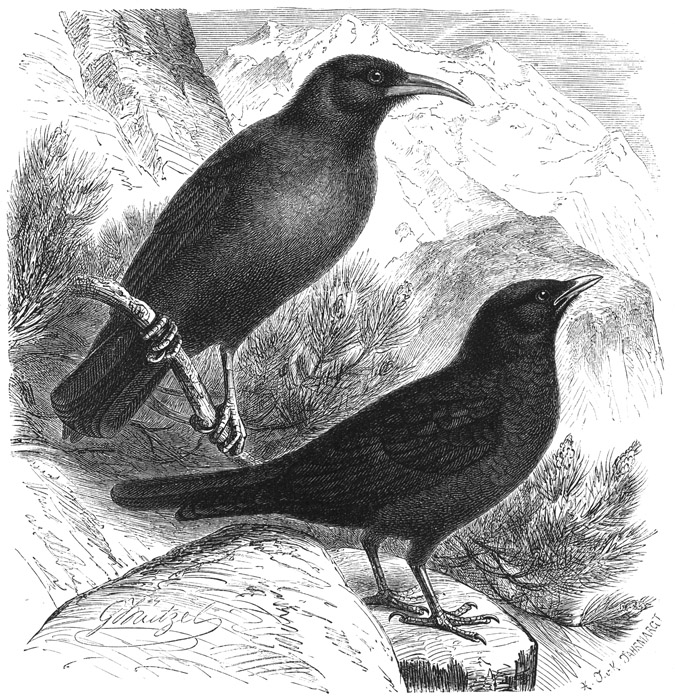

Die Alpenkrähe, Steinkrähe, Krähendohle, Gebirgs- oder Feuerrabe, Eremit, Klausrabe oder Thurmwiedehopf ( Fregilus graculus, europaeus, erythropus und himalayanus, Corvus graculus, Gracula pyrrhocorax und eremita, Coracia gracula und erythrorhamphos, Pyrrhocorax rupestris), zeichnet sich durch lang gestreckten, dünnen und bogenförmigen Schnabel aus. Dieser ist, wie die mittelhohen, kurzzehigen Füße, prächtig korallroth gefärbt, das Auge dunkelbraun, das Gefieder gleichmäßig glänzend grün- oder blauschwarz. Die Länge beträgt vierzig, die Breite zweiundachtzig, die Fittiglänge siebenundzwanzig, die Schwanzlänge funfzehn Centimeter. Das Weibchen ist kaum kleiner, äußerlich überhaupt nicht vom Männchen zu unterscheiden. Die jungen Vögel lassen sich an ihrem glanzlosen Gefieder erkennen; auch sind bei ihnen Schnabel und Füße schwärzlich. Nach der ersten Mauser, welche bereits wenige Monate nach ihrem Ausfliegen beginnt, erhalten sie das Kleid der Alten.

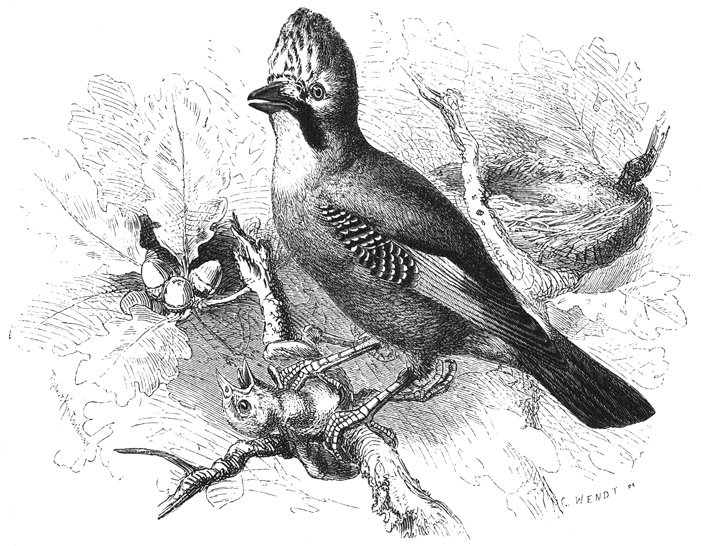

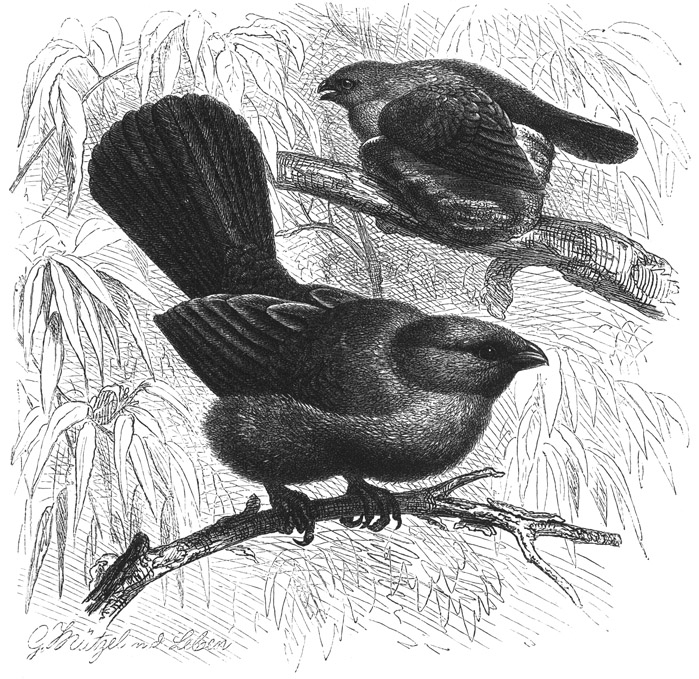

Alpenkrähe ( Fregilus graculus) und Alpendohle ( Pyrrhocorax alpinus). ⅓ natürl. Größe.

Unsere europäischen Alpen in ihrer ganzen Ausdehnung, die Karpathen, der Balkan, die Pyrenäen und fast alle übrigen Gebirge Spaniens, auch einige Berge Englands und Schottlands und alle Gebirge vom Ural und Kaukasus an bis zu den chinesischen Zügen und dem Himalaya, ebenso die Kanarischen Inseln, der Atlas und die höchsten Berggipfel Abessiniens, namentlich Semiéns, beherbergen diesen in jeder Hinsicht anziehenden und beachtungswerthen Vogel. In den Schweizer Alpen ist er selten, in Spanien aber, wenigstens an vielen Orten, außerordentlich zahlreich. Dort bewohnt er nur das eigentliche Hochgebirge, einen Gürtel hart unter der Schneegrenze, und versteigt sich häufig bis in die höchsten Alpenspitzen; in Spanien begegnet man ihm schon an Felsenwänden, welche bis zu höchstens zwei- oder dreihundert Meter über das Meer sich erheben. In den Rätischen Gebirgen nistete er noch vor funfzig Jahren in den Glockenstühlen und Sparren fast aller hochgelegenen Bergdörfer, während er gegenwärtig, meist infolge der Umgestaltung dieser Thürme, gezwungen in die Felsenwildnisse zurückgekehrt ist. Im höchsten Gürtel des Gebirges überwintert er nicht, wandert vielmehr im Oktober tiefer gelegenen Felswänden oder südlicheren Gegenden zu. Bei dieser Gelegenheit soll er in Scharen von vier- bis sechshundert Stück an den Hospizen erscheinen, bald aber wieder verschwinden. Doch erhielt Stölker mitten im Winter eine in den höchsten Gebirgsthälern der Schweiz erlegte Alpenkrähe. In Spanien und wahrscheinlich ebenso in allen südlicheren Gebirgsländern ist diese Stand- oder höchstens Strichvogel; denn es mag wohl möglich sein, daß sie im Winter das Hochgebirge verläßt und in tiefere Thäler herabgeht. Das Tief- oder selbst das Hügelland besucht sie immer nur ausnahmsweise; doch habe ich selbst sie einmal im Winter in den Weinbergen oberhalb Mainz gesehen.

Nach unseren Beobachtungen erinnert die Alpenkrähe lebhaft an die Dohle, fliegt aber leichter und zierlicher und ist auch viel klüger und vorsichtiger als diese. Wenn man durch die Gebirge Murcias oder Andalusiens reist, hört man zuweilen von einer Felsenwand tausendstimmiges Geschrei herniederschallen und glaubt, es zunächst mit unserer Thurmdohle zu thun zu haben, bis die Masse der Vögel sich in Bewegung setzt und man nun leicht an dem zierlicheren und rascheren Fluge, bei günstiger Beleuchtung wohl auch bei der weithin sichtbaren Korallfarbe des Schnabels, die Alpenkrähe erkennt. Beobachtet man die Thiere länger, so bemerkt man, daß sie mit einer gewissen Regelmäßigkeit auf den bestimmten Plätzen erscheinen und sie mit derselben Regelmäßigkeit wieder verlassen. In den frühesten Morgenstunden fliegen sie auf Nahrung aus, kehren gegen neun Uhr vormittags auf ihre Wohnplätze zurück, verweilen hier kürzere Zeit bis zur Tränke, suchen von neuem Nahrung und erscheinen erst in den heißen Mittagsstunden wiederum auf ihrer Felsenwand. Während der Mittagshitze halten sie sich in schattigen Felsenlöchern verborgen, beobachten aber genau die nächste Umgebung und lassen nichts verdächtiges vorüber, ohne es mit lautem Geschrei zu begrüßen. Vorbeistreichende Adler werden von der ganzen Bande streckenweise verfolgt und muthig angegriffen, jedoch mit sorgfältigster Berücksichtigung der betreffenden Art; denn vor dem gewandten Habichtsadler nehmen sich die klugen Vögel wohl in Acht, verbergen sich sogar vor ihm noch tiefer in ihre Felsenhöhlen, während sie sich um den Geieradler gar nicht kümmern. In den Nachmittagsstunden fliegen sie abermals auf Nahrung aus, und erst mit Sonnenuntergange kehren sie, nachdem sie nochmals sich getränkt haben, zu den Wohn- und Schlafplätzen der Gesellschaft zurück.

Eigenthümlich ist es, daß die Alpenkrähe nur gewisse Oertlichkeiten bewohnt und in anderen, scheinbar ebenso günstigen, fehlt. So findet sie sich, nach Bolle, nur auf Palma, auf keiner kanarischen Insel weiter. »Während dort zahlreiche Schwärme sowohl die heißen, grottenreichen Thäler des Küstengebietes wie die hochgelegenen, im Winter mit Schnee bedeckten Bergzinnen bevölkern, haben die in der Entfernung von wenigen Meilen dem Auge weithin sichtbaren, aus dem Meere auftauchenden Gebirgskämme von Teneriffa, Gomera und Ferro die Auswanderungslust dieser fluggewandten Bewohner der hohen Lüfte noch nie gereizt. Scheu, flüchtig und höchst gesellig beleben die Ansiedelungen der Alpenkrähen auf das angenehmste und fesselndste die entzückenden Landschaften jener unvergleichlichen Insel. Ihr Leben scheint ein immerwährendes, heiteres Spiel zu sein; denn man sieht sie einander fortwährend jagen und sich necken. Ein leichter, zierlich schwebender Flug voll der künstlichsten, anmuthigsten Schwenkungen zeichnet sie aus. Auf frisch beackerten Feldern fallen sie in Herden von tausenden nieder; auch an einsamen, aus den Felsen hervorsprudelnden Quellen sah ich sie oft zahlreich zur Tränke kommen.«

Erst wenn man beobachtet, welche Gegenstände die Alpenkrähe hauptsächlich zu ihrer Nahrung wählt, erkennt man, wie geschickt sie ihren bogenförmigen Schnabel zu verwenden weiß. Nach meinen Erfahrungen ist sie nämlich fast ausschließlich ein Kerbthierfresser, welcher nur gelegentlich andere Nahrung aufnimmt. Heuschrecken und Spinnenthiere, darunter Skorpionen, dürften in Spanien die Hauptmasse ihrer Mahlzeiten bilden, und dieser Thiere weiß sie sich mit größtem Geschicke zu bemächtigen. Sie hebt mit ihrem langen Schnabel kleinere Steine in die Höhe und sucht unter denselben die versteckten Thiere hervor, bohrt auch, wie die Saatkrähe, nach Kerfen in die Erde oder steckt ihren Schnabel unter größere Steine, deren Gewicht sie nicht bewältigen kann, um hier nach ihrer Lieblingsspeise zu forschen. Während der Brutzeit, beziehentlich der Aufzucht ihrer Jungen plündert sie auch wohl die Nester kleinerer Vögel und schleppt die noch unbehilflichen Jungen ihren hungrigen Kindern zu, und im Nothfalle bietet ihr sogar Aas erwünschte Kost.

Die Brutzeit fällt in die ersten Monate des Frühlings. In Spanien fanden wir zu Anfange des Juli ausgeflogene Junge. Das Nest selbst haben wir nicht untersuchen können; denn auch auf der iberischen Halbinsel behält die Alpenkrähe die löbliche Gewohnheit bei, die Höhlen unersteiglicher Felsenwände zu dessen Anlage zu wählen. Nach Girtanners neuesten Untersuchungen bestehen Ober- und Unterbau nur aus nach oben hin immer feiner werdenden Wurzelreisern einer oder sehr weniger Pflanzen; die Nestmulde aber ist mit einem äußerst dichten, festen, nicht unter sechs Centimeter dicken Filz ausgekleidet, zu dessen Herstellung annähernd alle Säugethiere des Gebirges ihren Zoll an Haaren lassen mußten. Wollflecken vom Schafe sind mit Ziegen- und Gemshaaren, große Büschel weißer Hasenhaare mit solchen des Rindes sorgfältig ineinander verarbeitet worden. »Wo das Nest an den Fels sich anschmiegte, ist der Filz noch ziemlich hoch an ihm aufgethürmt worden, um Feuchtigkeit und Kälte möglichst vollkommen von Mutter und Kindern abzuhalten.« Die vier bis fünf Eier, welche auch in den Hochalpen bereits gegen Ende des April vollzählig zu sein pflegen, sind vierundvierzig Millimeter lang, nennundzwanzig Millimeter dick, und auf weißlichem oder schmutzig graugelbem Grunde mit hellbraunen Flecken und Punkten gezeichnet. Wie lange die Brutzeit währt, weiß man nicht. Wahrscheinlich brütet das Weibchen allein, während beide Eltern unter großem Geschreie und Gelärme das schwere Geschäft der Auffütterung ihrer Kinder theilen. Letztere verlassen das Nest gegen Ende des Juni, werden aber noch längere Zeit von ihren Eltern geleitet und unterrichtet.

Auch während der Brutzeit leben die Alpenkrähen in derselben engen Verbindung wie in den übrigen Monaten des Jahres. Sie sind gesellschaftliche Vögel im vollen Sinne des Wortes. Ganz ohne Neckereien geht es freilich nicht ab, und möglicherweise bestehlen sich auch die Genossen eines Verbandes nach bestem Können und Vermögen; dies aber ist Rabenart und stört die Eintracht nicht im geringsten. Bei Gefahr steht sich der ganze Schwarm treulich bei, und jeder beweist unter Umständen wirklich erhabenen Muth. So beobachteten wir, daß verwundete Alpenkrähen von den gesunden unter lautem Geschreie umschwärmt wurden, wobei letztere ganz unverkennbar die Absicht bekundeten, den unglücklichen Genossen beizustehen. Eine Alpenkrähe, welche wir flügellahm geschossen und aus dem Auge verloren hatten, fanden wir acht Tage später wieder auf, weil eine Felsenritze, in welcher sie sich versteckt hatte, fortwährend von anderen Mitgliedern der Ansiedelung umschwärmt wurde. Es unterlag für uns kaum einem Zweifel, daß dies nur in der Absicht geschah, die Kranke durch Zutragen von Nahrung zu unterstützen. Als Feinde, welche den behenden, klugen und vorsichtigen Vögeln schaden können, zählt Girtanner Wanderfalk, Habicht und Sperber, außerdem aber auch den Thurmfalken auf, welch letzterer sich namentlich der Nester gern bemächtigt und um einen Nistplatz oft lange und hartnäckig mit den Alpenkrähen streitet, jedoch auch deren unmündige Junge aus dem Neste hebt. Auch der Uhu mag manche alte, der Fuchs wie der Marder manche junge Alpenkrähe erwürgen.

Alle Raben sind anziehende Käfigvögel; kein einziger aber kommt nach meinem Dafürhalten der Alpenkrähe gleich. Sie wird unter einigermaßen sorgsamer Pflege bald ungemein zahm und zutraulich, schließt sich ihrem Pfleger innig an, achtet auf einen ihr beigegebenen Namen, folgt dem Rufe, läßt sich zum Aus- und Einfliegen gewöhnen und schreitet, entsprechend untergebracht und abgewartet, im Käfige auch zur Fortpflanzung. Ihre zierliche Gestalt und lebhafte Schnabel- und Fußfärbung, ihre gefällige Haltung, Lebhaftigkeit und Regsamkeit, Neugierde und Wißbegier, ihr Selbstbewußtsein, Lern- und Nachahmungsvermögen bilden unversiegliche Quellen für fesselnde und belehrende Beobachtung. Mit der Zeit wird sie zu einem Hausthiere im besten Sinne des Wortes, unterscheidet Bekannte und Fremde, erwachsene und unerwachsene Leute, nimmt Theil an allen Ereignissen, beinahe an den Leiden und Freuden des Hauses, befreundet sich auch mit anderen Hausthieren, sammelt allmählich einen Schatz von Erfahrungen, wird immer klüger, freilich auch immer verschlagener und bildet zuletzt ein beachtenswerthes Glied der Hausbewohnerschaft.

Ihre Haltung ist überaus einfach. Sie nährt sich zwar hauptsächlich von Fleisch, nimmt aber fast alle übrigen Speisen an, welche der Mensch genießt. Weißbrod gehört zu ihren Leckerbissen, frischer Käse nicht minder; sie verschmäht aber auch kleine Wirbelthiere nicht, obwohl sie sich längere Zeit abmühen muß, um eine Maus oder einen Vogel zu tödten und bezüglich zu zerkleinern. Schwache Vögel fällt sie mit großer Wuth an, und auch gleich starke, Heher und Dohlen z. B., mißhandelt sie abscheulich. Ihre Zuneigung beschränkt sich auf menschliche Wesen.

Die nah verwandte Alpendohle oder Schneekrähe, Berg- und Steindohle, Schneedachel, Flütäsie und Alpenamsel ( Pyrrhocorax alpinus, montanus, planiceps und Forsythi, Fregilus pyrrhocorax, Bild S. 425) unterscheidet sich von der Alpenkrähe durch nur kopflangen und verhältnismäßig stärkeren Schnabel von gelber Färbung sowie amsel-, nicht krähenartiges Gefieder. Dieses ist bei alten Vögeln sammetschwarz, bei jungen mattschwarz, der Fuß bei jenen roth, bei diesen gelb. Hinsichtlich der Größe ist zwischen Alpenkrähe und Alpendohle kaum ein Unterschied, und Lebensweise und Betragen sind ebenfalls im wesentlichen dieselben.

Auch die Alpendohle verbreitet sich fast über das ganze nördlich altweltliche Gebiet. Sie ist in den Alpen überall gemein, in Spanien ziemlich selten, in Griechenland und Italien häufiger als die Alpenkrähe zu finden, tritt außerdem in Kleinasien, Kaukasien, Persien, Südsibirien und Turkestan auf, bewohnt überhaupt alle Hochgebirge Mittelasiens und lebt im Himalaya nicht minder häufig als die Verwandte. Im Altai besiedelt sie mit dieser dieselben Bergzüge, bildet, wie ich beobachtet habe, mit ihr sogar gemeinschaftliche Flüge.

»Wie zum Saatfelde die Lerche, zum See die Möve, zum Stalle und der Wiese der Ammer und Hausrothschwanz, zum Kornspeicher die Taube und der Spatz, zum Grünhage der Zaunkönig, zum jungen Lerchenwalde die Meise und das Goldhähnchen, zum Feldbache die Stelze, zum Buchwalde der Fink, in die zapfenbehangenen Föhren das Eichhorn gehört«, sagt Tschudi, »so gehört zu den Felsenzinnen unserer Alpen die Bergdohle oder Schneekrähe. Findet der Wanderer oder Jäger auch sonst in den Bergen keine zwei- oder vierfüßigen Alpenbewohner: eine Schar Bergdohlen, welche zankend und schreiend auf den Felsenvorsprüngen sitzen, bald aber schrill pfeifend mit wenigen Flügelschlägen auffliegen, in schneckenförmigen Schwenkungen in die Höhe steigen und dann in weiten Kreisen die Felsen umziehen, um sich bald wieder auf einen derselben niederzulassen und den Fremden zu beobachten, findet er gewiß immer, sei es auf den Weiden über der Holzgrenze, sei es in den todten Geröllhalden der Hochalpen, ebenso häufig auch an den nackten Felsen am und im ewigen Schnee. Fand doch von Dürrler selbst auf dem Firnmeere, welches die höchste Kuppe des Tödi, mehr als vierthalbtausend Meter über dem Meere, umgibt, noch zwei solcher Krähen und Meyer bei seiner Ersteigung des Finsteraarhorns in einer Höhe von über viertausend Meter über dem Meere noch mehrere derselben. Sie gehen also noch höher als Schneefinken und Schneehühner und lassen ihr helles Geschrei als eintönigen Ersatz für den trillernden Gesang der Flüelerche und des Citronfinken hören, welcher fast tausend Meter tiefer den Wanderer noch so freundlich begleitete. Und doch ist es diesem gar lieb, wenn er zwischen ewigem Eise und Schnee wenigstens diese lebhaften Vögel noch schwärmend sich herumtreiben und mit dem Schnabel im Firne nach eingesunkenen Kerbthieren hacken sieht.

»Wie fast alle Alpenthiere gelten auch die Schneekrähen für Wetterprofeten. Wenn im Frühlinge noch rauhe Tage eintreten oder im Herbste die ersten Schneefälle die Hochthalsohle versilbern wollen, steigen diese Krähen scharenweise, bald hell krächzend, bald laut pfeifend in die Tiefe, verschwinden aber sogleich wieder, wenn das Wetter wirklich rauh und schlimm geworden ist. Auch im härtesten Winter verlassen sie nur auf kurze Zeit die Alpengebiete, um etwa in den Thalgründen dem Beerenreste der Büsche nachzugehen, und im Januar sieht man sie noch munter um die höchsten Felsenzinnen kreisen. Sie fressen übrigens wie die anderen Rabenarten alles genießbare; im Sommer suchen sie bisweilen die höchsten Bergkirschenbäume auf. Land- und Wasserschnecken verschlucken sie mit der Schale (im Kropfe einer an der Spiegelalpe im December geschossenen Bergdohle fanden wir dreizehn Landschnecken, unter denen kein leeres Häuschen war) und begnügen sich in der ödesten Nahrungszeit auch mit Baumknospen und Fichtennadeln. Auf thierische Ueberreste gehen sie so gierig wie die Kolkraben und verfolgen in gewissen Fällen selbst lebende Thiere wie echte Raubvögel. Im December 1853 sahen wir bei einer Jagd in der sogenannten Oehrligrube am Säntis mit Erstaunen, wie auf den Knall der Flinte sich augenblicklich eine große Schar von Schneekrähen sammelte, von denen vorher kein Stück zu sehen gewesen. Lange kreisten sie laut pfeifend über dem angeschossenen Alpenhasen und verfolgten ihn, so lange sie den Flüchtling sehen konnten. Um ein unzugängliches Felsenriff des gleichen Gebirges, auf welchem eine angeschossene Gemse verendet hatte, kreisten Monate lang, nachdem der Leichnam schon knochenblank genagt war, die krächzenden Bergdohlenscharen. Mit großer Unverschämtheit stoßen sie angesichts des Jägers auf den stöbernden Dachshund. Ihre Beute theilen sie nicht in Frieden. Schreiend und zankend jagen sie einander die Bissen ab und beißen und necken sich beständig; doch scheint ihre starke gesellige Neigung edler Art zu sein. Wir haben oft bemerkt, wie der ganze Schwarm, wenn ein oder mehrere Stück aus ihm weggeschossen wurden, mit heftig pfeifenden Klagetönen eine Zeitlang noch über den erlegten schwebte.

»Ihre oft gemeinsamen Nester sind in den Spalten und Höhlen der unzugänglichsten Kuppen und darum selten beobachtet worden. Das einzelne Nest ist flach, groß, besteht aus Grashalmen und enthält in der Brütezeit fünf kräheneigroße, etwa sechsundzwanzig Millimeter lange, achtunddreißig Millimeter dicke Eier mit dunkelgrauen Flecken auf hell aschgrauem Grunde. Die Schneekrähen bewohnen gewisse Felsengrotten ganze Geschlechter hindurch und bedecken sie oft dick mit ihrem Kothe.«

Ueber das Gefangenleben gilt genau dasselbe, was von der Alpenkrähe gesagt werden kann; ich wenigstens habe an meinen Pfleglingen der einen wie der anderen Art irgendwie erhebliche Unterschiede nicht beobachten können. »Dieser Vogel ist einer von denjenigen«, sagt Savi, »welche sich am leichtesten zähmen lassen und die innigste Anhänglichkeit an ihren Pfleger zeigen. Man kann ihn Jahre lang halten, frei herumlaufen und fliegen lassen. Er springt auf den Tisch und ißt Fleisch, Früchte, besonders Trauben, Feigen, Kirschen, Schwarzbrod, trockenen Käse und Dotter. Er liebt die Milch und zieht bisweilen Wein dem Wasser vor. Wie die Raben hält er die Speisen, welche er zerreißen will, mit den Klauen, versteckt das übrige und deckt es mit Papier, Splittern und dergleichen zu, setzt sich auch wohl daneben und vertheidigt den Vorrath gegen Hunde und Menschen. Er hat ein seltsames Gelüste zum Feuer, zieht oft den brennenden Docht aus den Lampen und verschluckt denselben, holt ebenso des Winters kleine Kohlen aus dem Kamine, ohne daß es ihm im geringsten schadet. Er hat eine besondere Freude, den Rauch aufsteigen zu sehen, und so oft er ein Kohlenbecken wahrnimmt, sucht er ein Stück Papier, einen Lumpen oder einen Splitter, wirft es hinein und stellt sich dann davor, um den Rauch anzusehen. Sollte man daher nicht vermuthen, daß dieser der ›brandstiftende Vogel‹ ( Avis incendiaria) der Alten sei?

»Vor einer Schlange oder einem Krebse und dergleichen schlägt er die Flügel und den Schwanz und krächzt ganz wie die Raben; kommt ein Fremder ins Zimmer, so schreit er, daß man fast taub wird; ruft ihn aber ein Bekannter, so gackert er ganz freundlich. In der Ruhe singt er bisweilen, und ist er ausgeschlossen, so pfeift er fast wie eine Amsel; er lernt selbst einen kleinen Marsch pfeifen. War jemand lang abwesend und kommt zurück, so geht er ihm mit halb geöffneten Flügeln entgegen, begrüßt ihn mit der Stimme, fliegt ihm auf den Arm und besieht ihn von allen Seiten. Findet er nach Sonnenaufgang die Thüre geschlossen, so läuft er in ein Schlafzimmer, ruft einige Male, setzt sich unbeweglich aufs Kopfkissen und wartet, bis sein Freund aufwacht. Dann hat er keine Ruhe mehr, schreit aus allen Kräften, läuft von einem Orte zum anderen und bezeugt auf alle Art sein Vergnügen an der Gesellschaft seines Herrn. Seine Zuneigung setzt wirklich in Erstaunen; aber dennoch macht er sich nicht zum Sklaven, läßt sich nicht gern in die Hand nehmen, und hat immer einige Personen, die er nicht leiden mag, und nach denen er pickt.«

Die Raben im engsten Sinne ( Corvinae) kennzeichnen sich durch großen, aber verhältnismäßig kurzen, mehr oder weniger gebogenen, an der Wurzel mit steifen Borstenhaaren überdeckten schwarzen Schnabel, kräftige, schwarze Füße, mittellange Flügel, welche zusammen gelegt ungefähr das Ende des Schwanzes erreichen, verschieden langen, gerade abgeschnittenen, zugerundeten und gesteigerten Schwanz und ein ziemlich reiches, mehr oder minder glänzendes Gefieder von vorwaltend schwarzer Färbung.

Als die würdigsten Vertreter der Unterfamilie dürfen zwei afrikanische Verwandte angesehen werden können, welche man bezeichnend Erz- oder Geierraben ( Corvultnr) genannt hat. Ihr riesiger, mehr als kopflanger, ungewöhnlich dicker, ober- und unterseits stark gekrümmter, seitlich zusammengedrückter, seitlich an der Wurzel mit einer breiten abgeflachten Furche versehener, an der Wurzel nicht mit Borsten bekleideter Schnabel, lange Flügel, in denen die vierte und fünfte Schwinge die längsten sind, und der ziemlich bedeutend abgestufte Schwanz sind die hervorstechenden Kennzeichen der Sippe.

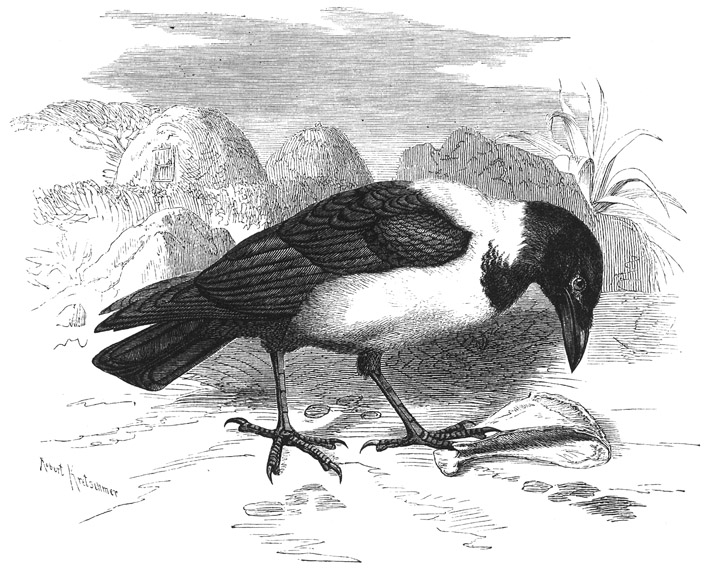

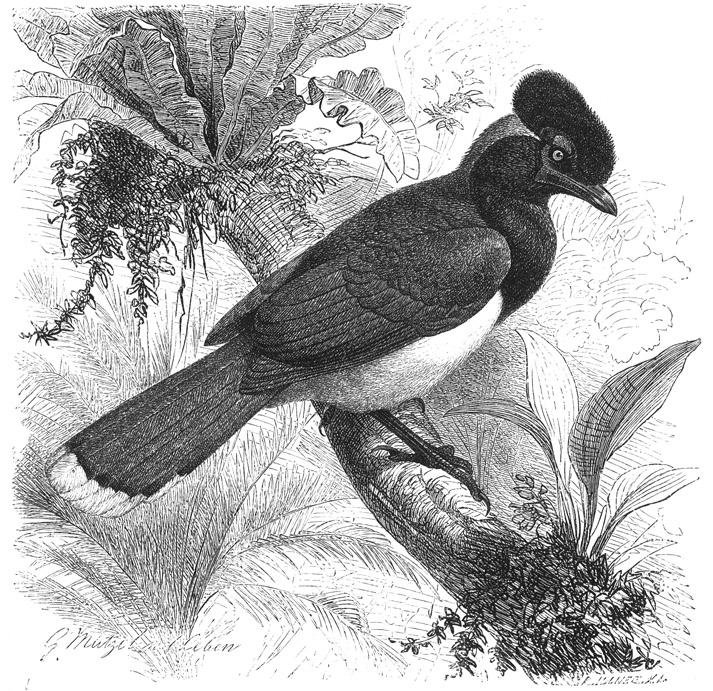

Erzrabe ( Corvultur crassirostris). 1/5 natürl. Größe.

Der Erzrabe ( Corvultur crassirostris, Corvus und Archicorax crassirostris) erreicht eine Länge von siebzig Centimeter, bei siebenundvierzig Centimeter Flügel- und vierundzwanzig Centimeter Schwanzlänge. Das kohlschwarze Gefieder der Halsseiten schillert dunkel purpurfarbig, das übrige blauschwarz; die kleinen Deckfedern des Flügelbugs sind dunkel kastanienbraun und schwarz gemischt; ein weißer birnförmiger Fleck bedeckt Hinterkopf und Nacken. Das Auge ist kastanienbraun, der Schnabel wie der Fuß schwarz, an der Spitze weiß.

Ueber die Lebensweise dieses riesigen Raben berichtet Heuglin in eingehender Weise. Der Vogel ist Bewohner der Gebirge Ost- und Mittelafrikas, insbesondere Abessiniens, nordwärts bis Hamasièn, ostwärts bis Galabât und Taka, südlich bis Schoa und die Somalihochländer, westlich wahrscheinlich bis tief ins Innere Afrikas verbreitet, aber nur in Höhen von zwölfhundert Meter aufwärts bis zur Schneegrenze ansässig. Hier, auf Hochebenen und mit Vorliebe in der Nähe von Viehgehegen oder Schlachtplätzen, lebt er paarweise oder in kleinen Gesellschaften, den Menschen weder scheuend noch fürchtend. Man sieht ihn nach Art seiner Verwandtschaft viel auf dem Boden umherlaufen oder über Triften, Feldern und Niederlassungen dahinschweben, selten bäumen, öfter auf einzeln stehenden Felsen oder Hausdächern ruhen und scharfen Auges sein Gebiet durchspähen, vernimmt auch nicht selten seinen rauhen, kolkrabenartigen Ruf oder seinen verhältnismäßig schwachen, rätschenden Lockton. Gesellig und verträglich wie die meisten anderen Raben, lebt er mit den Aasvögeln in gutem Einvernehmen, läßt sich durch sie jedoch nicht vom Aase vertreiben. Im Nothfalle frißt er Käfer und andere Kerbthiere, wahrscheinlich auch Fruchtstoffe mancherlei Art; seine Hauptnahrung besteht jedoch in Fleischabfällen und Knochen. Ihnen zu Gefallen besucht er die Ortschaften, folgt er den Herden oder ebenso den Heeren. Während der Kriegszüge gegen die Galla, an denen Heuglin halb gezwungen theilnehmen mußte, war er in Gemeinschaft des Geieradlers, Aasgeiers, Schmarotzermilans und eines anderen Raben steter Begleiter der Krieger, und nicht selten sah ihn Heuglin auch auf menschlichen Leichen sitzen, diesen zuerst die Augen aushacken und dann den Leib zerreißen. Unser Gewährsmann hat zwar nie beobachten können, daß er lebende Thiere angreift, zweifelt jedoch nicht im geringsten, daß er dies thut. Wahrscheinlich ähnelt er in jeder Beziehung und so auch hinsichtlich seiner räuberischen Thätigkeit seinem Verwandten, dem südafrikanischen Geierraben ( Corvultur albicollis), dessen Betragen Levaillant gezeichnet hat. Dieser Rabe frißt zwar ebenfalls vorzugsweise Aas, greift aber auch lebende Thiere, namentlich Schafe und junge Gazellen an, hackt ihnen die Augen und die Zunge aus und tödtet und zerreißt sie. Nicht minder folgt er den Herden der Büffel, Rinder und Pferde, selbst dem Nashorne und dem Elefanten, welche ihm ebenfalls Nahrung zollen müssen. Hätte er die nöthige Kraft, er würde diesen Thieren gefährlich werden; so aber muß er sich begnügen, mit seinem Schnabel die wunden Stellen zu bearbeiten, welche durch Zecken und Maden verursacht werden. Diese Quälgeister der Säugethiere finden sich bei vielen von ihnen so zahlreich, daß sie es den Raben gern erlauben, auf ihrem Rücken herumzuhacken, selbst wenn das Blut danach läuft; denn der Rabe begnügt sich nicht mit den Kerbthieren, sondern frißt auch die eiternden Wunden aus.

Das Nest fand Heuglin im März auf einer unzugänglichen Stelle über einem Wasserfalle, welche mit Schlingpflanzen gänzlich überwachsen war, so daß der Horst in demselben angebracht zu sein schien.

Unter den deutschen Raben gebührt unserem Kolk- oder Edelraben, welcher auch Aas-, Stein-, Kiel-, Volk- und Goldrabe, Raab, Rab, Rapp, Rave, Raue, Golker, Galgenvogel etc. heißt ( Corvus corax, major, maximus, clericus, carnivorus, leucophaeus, leucomelas, sylvestris, littoralis, peregrinus, montanus, vociferus, lugubris, tibetanus und ferroensis, Corax nobilis und maximus), die erste Stelle. Er ist der Rabe im eigentlichen Sinne des Wortes; die vielen Benennungen, welche er außerdem noch führt, sind nichts anderes als unbedeutsame Beinamen. Der Kolkrabe vertritt mit mehreren Verwandten, welche ihm sämmtlich höchst ähnlich sind, eine besondere Untersippe ( Corvus), deren Kennzeichen im folgenden liegen: Der Leib ist gestreckt, der Flügel groß, lang und spitzig, weil die dritte Schwinge alle übrigen an Länge überragt, der Schwanz mittellang, seitlich abgestuft, das Gefieder knapp und glänzend. Die Färbung des Kolkraben ist gleichmäßig schwarz. Nur das Auge ist braun oder bei den jüngeren Vögeln blauschwarz und bei den Nestjungen hellgrau. Die Länge beträgt vierundsechzig bis sechsundsechzig, die Breite etwa einhundertfünfundzwanzig, die Fittiglänge vierundvierzig, die Schwanzlänge sechsundzwanzig Centimeter.

Unter allen Raben scheint der Kolkrabe, welcher überhaupt in jeder Hinsicht als das Ur- und Vorbild der ganzen Familie zu betrachten ist, am weitesten verbreitet zu sein. Er bewohnt ganz Europa vom Nordkap bis zum Kap Tarifa und vom Vorgebirge Finisterre bis zum Ural, findet sich aber auch im größten Theile Asiens vom Eismeere bis zum Punjab und vom Ural bis nach Japan und ebenso in ganz Nordamerika, nach Süden hin bis Mejiko. Bei uns zu Lande ist der stattliche, stolze Vogel nur in gewissen Gegenden häufig, in anderen bereits ausgerottet und meidet da, wo dies noch nicht der Fall, den Menschen und sein Treiben so viel als möglich. Aus diesem Grunde haust er ausschließlich in Gebirgen oder in zusammenhängenden, hochständigen Waldungen, an felsigen Meeresküsten und ähnlichen Zufluchtsorten, wo er möglichst ungestört sein kann. Gegen die Grenzen unseres Erdtheiles hin lebt er mit dem Herrn der Erde in besseren Verhältnissen, und in Rußland oder Sibirien scheut er diesen so wenig, daß er mit der Nebelkrähe und Dohle nicht allein Straßen und Wege, sondern auch Dörfer und Städte besucht, ja gerade hier, auf den Kirchthürmen, ebenso regelmäßig nistet wie hier zu Lande die Thurmdohle. Damit steht im Einklange, daß er hier noch heutigen Tages gemein genannt werden darf. Auch in Spanien, Griechenland und ebenso in Skandinavien tritt er häufig auf. Gleichwohl schart er sich selten zu zahlreichen Flügen, und solche von funfzig Stück, wie ich sie in der Sierra Nevada sah, gehören immer zu den Ausnahmen. Der Standort eines Paares ist stets vortrefflich gewählt. Der Kolkrabe bewohnt ein umfangreiches Gebiet und sieht besonders auf Mannigfaltigkeit der Erzeugnisse desselben. Gegenden, in denen Wald und Feld, Wiese und Gewässer mit einander abwechseln, sind seine liebsten Wohnsitze, weil er hier die meiste Nahrung findet.

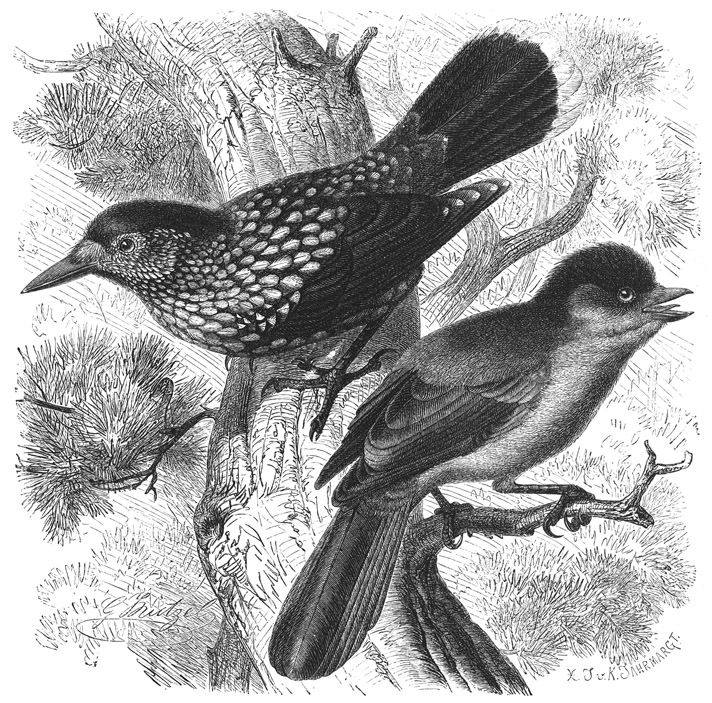

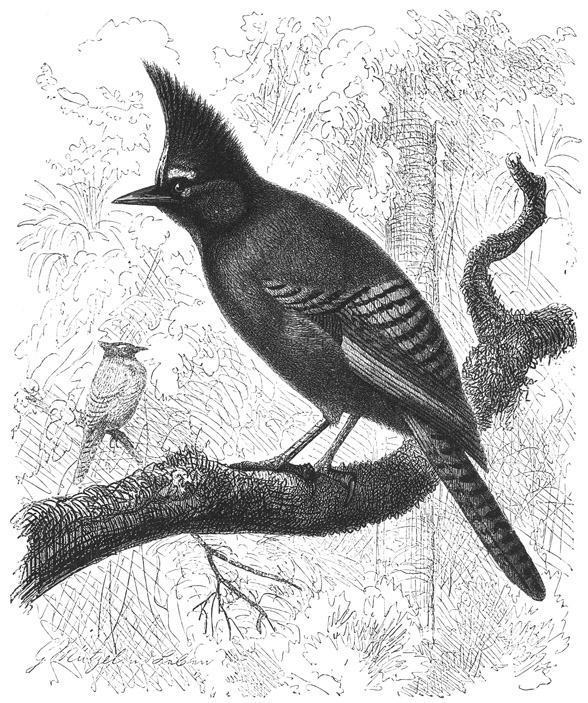

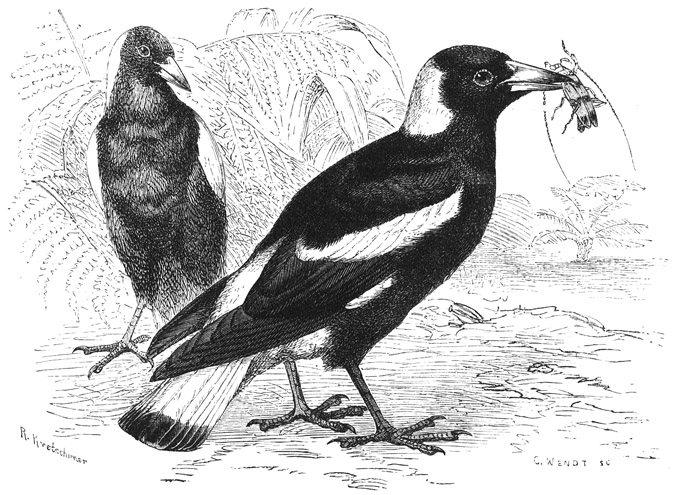

Raben.

1. Dohle. 2. Saatkrähe. 3. Nebelkrähe 4. Elster 5. Rabe

»Der Kolkrabe«, sagt mein Vater, welcher ihn vor nunmehr fast sechzig Jahren in noch unübertroffener Weise beschrieben hat, »lebt gewöhnlich, also auch im Winter, paarweise. Die in Nähe meines Wohnortes horstenden Paare fliegen im Winter oft täglich über unsere Thäler weg und lassen sich auf den höchsten Bäumen nieder. Hört man den einen des Paares, so braucht man sich nur umzusehen: der andere ist nicht weit davon. Trifft ein Paar bei seinem Fluge auf ein anderes, dann vereinigen sich die beiden und schweben einige Zeit mit einander umher. Die einzelnen sind ungepaarte Junge, welche umherstreichen; denn der Kolkrabe gehört zu den Vögeln, die, einmal gepaart, zeitlebens treu zusammenhalten. Sein Flug ist wunderschön, geht fast geradeaus und wird, wenn er schnell ist, durch starkes Flügelschwingen beschleunigt; oft aber schwebt der Rabe lange Zeit und führt dabei die schönsten kreisförmigen Bewegungen aus, wobei Flügel und Schwanz stark ausgebreitet werden. Man sieht deutlich, daß ihm das Fliegen keine Anstrengung kostet, und daß er oft bloß zum Vergnügen weite Reisen unternimmt. Gelegentlich derselben nähert er sich auf den Bergen oft dem Boden; über die Thäler aber streift er gewöhnlich in bedeutender Höhe hinweg. Bei seinen Spazierflügen stürzt er oft einige Meter tief herab, besonders wenn nach ihm geschossen worden ist, so daß der mit dieser Spielerei unbekannte Schütze glauben muß, er habe ihn angeschossen und werde ihn bald herabstürzen sehen. Während des Winters bringt er den größten Theil des Tages fliegend zu. Der Flug ähnelt dem der Raubvögel mehr als dem anderer Krähen und ist so bezeichnend für ihn, daß ihn der Kundige in jeder Entfernung von den verwandten Krähenarten zu unterscheiden im Stande ist. Auf der Erde schreitet der Rabe mit einer scheinbar angenommenen lächerlichen Würde einher, trägt dabei den Leib vorn etwas höher als hinten, nickt mit dem Kopfe und bewegt bei jedem Tritte den Leib hin und her. Beim Sitzen auf Aesten hält er den Leib bald wagerecht, bald sehr aufgerichtet. Die Federn liegen fast immer so glatt an, daß er wie gegossen aussieht, werden auch nur bei Gemüthsbewegungen auf dem Kopfe und dem ganzen Halse gesträubt. Die Flügel hält er gewöhnlich etwas vom Leibe ab. Wie er hierin nichts mit seinen Verwandten gemein hat, so ist es auch hinsichtlich einer gewissen Liebe, welche die anderen Krähenarten zu einander hegen. Die Rabenkrähen leben in größter Freundschaft mit den Nebelkrähen und Elstern, die Dohlen mischen sich unter die Saatkrähen, und keine Art thut der anderen etwas zu Leide: die Kolkraben aber werden von den Verwandten gehaßt und angefeindet. Ich habe die Rabenkrähe sehr heftig auf den Kolkraben stoßen sehen, und wenn sich dieser unter einen Schwarm Rabenkrähen mischen will, entsteht ein Lärm, als wenn ein Habicht oder Bussard unter ihnen erscheine. Ein allgemeiner Angriff nöthigt den unwillkommenen Gefährten, sich zu entfernen. Auch dadurch zeichnet sich der Kolkrabe vor den anderen Arten aus, daß er an Scheu alle übertrifft. Es ist unglaublich, wie vorsichtig dieser Vogel ist. Er läßt sich nur dann erst nieder, wenn er die Gegend gehörig umkreist und weder durch das Gesicht, noch durch den Geruch etwas für sich gefährliches bemerkt hat. Er verläßt, wenn sich ein Mensch dem Neste mit Eiern nähert, seine Brut sofort und kehrt dann zu den Jungen, so innig seine Liebe zu ihnen ist, nur mit der äußersten Vorsicht zurück. Sein Haß gegen den Uhu ist außerordentlich groß, seine Vorsicht aber noch weit größer; deshalb ist dieser scheue Vogel selbst von der Krähenhütte aus nur sehr schwer zu erlegen. Die gewöhnlichen Töne, welche die beiden Gatten eines Paares von sich geben, klingen wie ›Kork kork, Kolk kolk‹ oder wie ›Rabb rabb rabb‹, daher sein Name. Diese Laute werden verschieden betont und so mit anderen vermischt, daß eine gewisse Mannigfaltigkeit entsteht. Bei genauer Beobachtung begreift man wohl, wie die Wahrsager der Alten eine so große Menge von Tönen, welche der Kolkrabe hervorbringen soll, annehmen konnten. Besonders auffallend ist eine Art von Geschwätz, welches das Männchen bei der Paarung im Sitzen hören läßt. Es übertrifft an Vielseitigkeit das Plaudern der Elstern bei weitem.«

Es gibt vielleicht keinen Vogel weiter, welcher im gleichen Umfange wie der Rabe Allesfresser genannt werden kann. Man darf behaupten, daß er buchstäblich nichts genießbares verschmäht und für seine Größe und Kraft unglaubliches leistet. Ihm munden Früchte, Körner und andere genießbare Pflanzenstoffe aller Art; aber er ist auch ein Raubvogel ersten Ranges. Nicht Kerbthiere, Schnecken, Würmer und kleine Wirbelthiere allein sind es, denen er den Krieg erklärt; er greift dreist Säugethiere und Vögel an, welche ihn an Größe übertreffen, und raubt in der unverschämtesten Weise die Nester aus, nicht allein die wehrloser Vögel, sondern auch die der kräftigen Möven, welche sich und ihre Brut wohl zu vertheidigen wissen. Vom Hasen an bis zur Maus und vom Auerhuhne an bis zum kleinsten Vogel ist kein Thier vor ihm sicher. Frechheit und List, Kraft und Gewandtheit vereinigen sich in ihm, um ihn zu einem wahrhaft furchtbaren Räuber zu stempeln. In Spanien bedroht er die Haushühner, in Norwegen die jungen Gänse, Enten und das gesammte übrige Hausgeflügel; auf Island und Grönland jagt er Schneehühner, bei uns zu Lande Hasen, Fasanen und Rebhühner; am Meeresstrande sucht er zusammen, was die Flut ihm zuwarf; in den nordischen Ländern macht er den Hunden allerlei Abfälle vor den Wohnungen streitig; in den Steppen Ostasiens wird er zum unabwendbaren Peiniger der wundgedrückten Kamele, auf Island zum Schinder der beulenbehafteten Pferde, indem er sich auf den Rücken der einen wie der anderen setzt, mit Schnabelhieben das zu seiner Nahrung ausersehene Fleisch von den Wundrändern trennt und nur dadurch, daß die gequälten Thiere sich wälzen, vertrieben werden kann. »Der Kolkrabe sucht«, wie Olafsen mittheilt, »im Winter sein Futter zwischen Hunden und Katzen auf den Höfen, geht in der warmen Jahreszeit am Strande den Fischen nach, tödtet im Frühjahre mit Schnabelhieben die neugeborenen Lämmer und verzehrt sie, verjagt die Eidergänse vom Neste, säuft ihre Eier aus und verbirgt diejenigen, welche er nicht fressen kann, einzeln in die Erde. Er folgt in kleinen Scharen dem Adler, wagt sich zwar nicht an ihn, sucht aber Ueberbleibsel von seiner Beute zu erschnappen. Sind wo kranke oder todte alte Kolkraben, oder junge aus dem Neste gefallene zu finden, so verzehrt er sie. Im Winter gesellt sich zu jedem Hause eine Anzahl von zwei bis zehn Kolkraben, und diese dulden dann keinen anderen mehr unter sich.« Für den unbetheiligten Beobachter ist es ergötzlich zu sehen, wie er zu Werke geht. Den schweizer Jägern folgt er, laut Tschudi, um die geschossenen Gemsen aufzunehmen; hartschalige Muscheln erhebt er, nach Fabers und Holboells übereinstimmenden Berichten, hoch in die Luft und läßt sie von hier auf einen harten Stein oder bezüglich Felsblock fallen, um sie zu zerschmettern; den Einsiedlerkrebs weiß er, nach Alexander von Homeyers Beobachtungen, geschickt zu fassen und aus seiner Wohnung, dem Schneckengehäuse, herauszuziehen: will dieses wegen gänzlichem Zurückziehen des Krebses nicht gleich gelingen, so hämmert er mit dem Gehäuse so lange hin und her, bis der Einsiedler endlich doch zum Vorscheine kommt. Er greift große Thiere mit einer List und Verschlagenheit sondergleichen, aber auch mit großem Muthe erfolgreich an, Hasen z. B. ohne alle Umstände, nicht bloß kranke oder angeschossene, wie mein Vater annahm. Graf Wodzicki hat hierüber Erfahrungen gesammelt, welche jeden etwa noch herrschenden Zweifel beseitigen. »Die Rolle, welche der Fuchs unter den Säugethieren spielt«, sagt der genannte treffliche Forscher, »ist unter den Vögeln dem Raben zuertheilt. Er bekundet einen hohen Grad von List, Ausdauer und Vorsicht. Je nachdem er es braucht, jagt er allein oder nimmt sich Gehilfen, kennt aber auch jeden Raubvogel und begleitet diejenigen, welche ihm möglicher Weise Nahrung verschaffen können. Oft vergräbt er, wie der Fuchs, die Ueberbleibsel, um im Falle der Noth doch nicht zu hungern. Hat er sich satt gefressen, so ruft er seine Kameraden zu dem Reste der Mahlzeit herbei. Ebenso verfährt er, wenn er sie zur Jagd braucht; denn diese betreibt er mit Leidenschaft. Im December 1847 ging ich bei hohem Schnee mit einem Gefährten auf die Hasenjagd. Obgleich wir schon einige Male geschossen hatten, erblickten wir doch an einer Schlucht des gegenüber liegenden Berges zwei Raben. Der eine saß ruhig auf dem Rande und blickte hinunter, der andere, welcher etwas niedriger stand, langte mit dem Schnabel vorwärts und sprang behend zurück. Dies wiederholte er mehrere Male. Beide waren so eifrig beschäftigt, daß sie unser Kommen nicht zu bemerken schienen. Erst als wir uns ihnen bis auf einige Schritte genähert hatten, flogen die Räuber auf, setzten sich aber in einer Entfernung von wenigen hundert Schritten wieder nieder, wie es schien, in der Hoffnung, daß auch wir, wie sonst die Bauern, vorbei gehen würden, ohne ihnen Schaden zu thun: an der Stelle nun, wo wir sie beobachtet hatten, saß in der Schneewand, etwa sechzig Centimeter tief, ein großer alter Hase. Der eine Rabe hatte denselben von vorn angegriffen, um ihn zum Aufstehen zu zwingen, der andere hatte mit Schnabel und Krallen von oben ein Loch in die Schneewand gebohrt, augenscheinlich in der Absicht, den Hasen von oben herauszujagen. Dieser aber war so klug gewesen, sitzen zu bleiben, und hatte durch Brummen und Fauchen den Raben zurückgescheucht. Im Jahre 1850 sah ich im Felde zwei Raben, welche in einer Vertiefung beschäftigt waren. Als ich an die Stelle kam, lag daselbst ein Hase mit blutendem Kopfe in den letzten Zügen. Ich folgte der Spur etwa zwanzig Schritte und fand hier sein Lager mit den deutlichen Anzeigen, daß die Raben ihn herausgetrieben hatten. Wie kurz war seine Flucht gewesen! Im December 1851 sah ich drei Raben, zwei auf dem Boden, den dritten in der Luft. Ein Hase sprang auf und lief was er laufen konnte. Alle Raben verfolgten ihn laut krächzend und stießen, Raubvögeln vergleichbar, bis auf die Erde herab. Der Hase setzte sich einmal, lief darauf weiter, setzte sich zum zweiten Male und duckte sich endlich zu Boden. Sofort stürzte der eine Rabe sich auf das Opfer, schlug die Krallen in des Hasen Rücken und hieb auf dessen Kopf los. Der andere Rabe kam bald zu Hülfe, und der dritte traf Anstalt, der Beute den Bauch aufzubrechen. Obgleich ich schnell aus dem Schlitten sprang und eiligst auf den Hasen zulief, kam derselbe doch nur noch halb lebendig in meine Hände. Im December 1855 traf ich wiederum Raben an, welche bereits mit dem Säubern eines Hasengerippes beschäftigt waren. Ich ging der Hasenspur nach und gelangte in einer Entfernung von etwa zweihundert Schritt zum Lager. Dasselbe war zweidrittel Meter tief unter dem Schnee und sehr merkwürdig angelegt; denn ein unterirdischer Gang von etwa dritthalb Meter Länge, welcher sehr rein ausgetreten war, führte zu dem eigentlichen Lager und ein ähnlicher aus der entgegengesetzten Seite wieder ins Freie. Die Spur der Raben zeigte mir deutlich, daß sich der eine der Räuber in den Gang gewagt hatte, um den Hasen dem anderen zuzutreiben. Gleich Jagdhunden folgen sie der Spur eines Hasen oft funfzehn bis zwanzig Schritt weit zu Fuße, ängstigen ihn durch Krächzen und Stoßen und bringen ihn dahin, daß er sich niederdrückt, schließlich die Besinnung verliert und ihnen dann leicht zur Beute wird.« Als Nesträuber benimmt er sich nicht minder kühn; Wodzicki sah, daß einer sogar das Ei eines Schreiadlerpaares davon trug. Im Norden ist unser Vogel der abscheulichste Nesterplünderer, welchen es geben kann. Ich bestieg in Norwegen einen Felsen, auf dem eine junge Rabenfamilie saß, welche noch von den Eltern gefüttert wurde. Hier fand ich auf einer einzigen Platte gegen sechzig ausgefressene Eier von Eidergänsen, Möven und Brachvögeln unter Hühnerbeinen, Entenflügeln, Lemmingpelzen, leeren Muschelschalen, Ueberresten von jungen Möven, Strandläufern, Regenpfeifern etc. Da die vier Jungen unaufhörlich nach Nahrung kreischten, trugen die Alten fortwährend neue Beute zur Schlachtbank. Kein Wunder, daß sämmtliche Möven der Nachbarschaft, sobald die Raben sich zeigten, wüthend über sie herfielen und sich nach Kräften mit ihnen herumbalgten, kein Wunder, daß auch die Bewohner der nächsten Gehöfte sie verwünschten und aufs äußerste haßten!

Auf dem Aase jeder Art ist der Rabe eine regelmäßige Erscheinung, und die vielen biblischen Stellen, welche sich auf ihn beziehen, werden wohl ihre Richtigkeit haben. »Man behauptet«, fährt mein Vater fort, »er wittere das Aas meilenweit. So wenig ich seinen scharfen Geruch in Zweifel ziehen will, so unwahrscheinlich ist mir dennoch diese starke Behauptung, welche schon durch das Betragen widerlegt wird. Bei genauerer Beobachtung merkt man leicht, daß der Kolkrabe bei seinen Streifereien etwas unstetes hat. Er durchfliegt fast täglich einen großen Raum, und zwar in verschiedenen Richtungen, um durch das Gesicht etwas ausfindig zu machen. Man sieht daraus deutlich, daß er einem Aase nahe sei oder sich wenigstens in dem Luftstriche, welcher von dem Aase herzieht, befinden muß, um es zu finden. Wäre er im Stande, Aas meilenweit zu riechen, so würde er auch meilenweit in gerader Richtung darauf zufliegen. Auch der Umstand, daß er einen Ort, auf dem er sich niederlassen will, allemal erst umkreist, beweist, daß er einen Gegenstand nur in gewisser Richtung und schwerlich meilenweit wittern kann.« Jeder, welcher den Kolkraben kennt, muß diesen Worten beistimmen, auch trotz Naumann, welcher die von meinem Vater bestrittene Ansicht vertritt. Letzterer Naturforscher stellt die Frage auf, ob wohl der Kolkrabe, wie so oft behauptet worden, auch menschliche Leichname angehe. Nach meiner Ansicht darf unbedingt mit Ja geantwortet werden: dem Raben gilt es sicherlich vollständig gleich, ob er den Leichnam eines Menschen oder das Aas eines anderen Säugethieres vor sich hat.

Es unterliegt leider keinem Zweifel, daß der Kolkrabe durch seine Raubsucht sehr schädlich wird und nicht geduldet werden darf. Auch er bringt Nutzen wie die übrigen Krähen; der Schaden aber, welchen er anrichtet, überwiegt alle Wohlthaten, welche er dem Felde und Garten zufügt. Deshalb ist es auffallend genug, daß dieser Vogel von einzelnen Völkerschaften geliebt und verehrt wird. Namentlich die Araber achten ihn hoch und verehren ihn fast wie eine Gottheit, weil sie ihn für unsterblich halten. »Als ich einst«, sagt Dr. Labouyssé, »einen Raben mit der Kugel erlegen wollte, hielt mich ein Araber zurück mit der Versicherung, daß jener als Heiliger unverwundbar sei. Ich fehlte, zur großen Genugthuung des Arabers, welcher, gläubiger als je, mich nun lebhaft verspottete.« Auch die Isländer und Grönländer scheinen nicht feindselig gegen den argen Räuber gesinnt zu sein. »Der Kolkrabe«, sagt Faber, »ist so zahm, daß er auf den Häusern und dem Rücken weidender Pferde ruht.« In Grönland darf er nach Holboells Mittheilung sogar in die Häuser kommen, obgleich er dort stiehlt wie überall. Die Hirten der Kanarischen Inseln dagegen nennen ihn den niederträchtigsten Vogel, welchen es gibt, und behaupten, daß er nur allzuoft jungen Ziegen und Lämmern die Augen aushacke, um sie dann bequemer tödten und bezüglich fressen zu können, vernichten ihn und seine Brut deshalb so viel als möglich.

Unter allen deutschen Vögeln, die Kreuzschnäbel etwa ausgenommen, schreitet der Kolkrabe am frühesten zur Fortpflanzung, paart sich meist schon im Anfange des Januar, baut im Februar seinen Horst und legt in den ersten Tagen des März. Der große, mindestens vierzig, meist sechzig Centimeter im Durchmesser haltende, halb so hohe Horst steht auf Felsen oder bei uns auf dem Wipfel eines hohen, schwer oder nicht ersteigbaren Baumes. Der Unterbau wird aus starken Reisern zusammengeschichtet, der Mittelbau aus feineren errichtet, die Nestmulde mit Baststreifen, Baumflechten, Grasstückchen, Schafwolle und dergleichen warm ausgefüttert. Ein alter Horst wird gern wieder benutzt und dann nur ein wenig aufgebessert. Auch bei dem Nestbaue zeigt der Kolkrabe seine Klugheit und sein scheues Wesen. Er nähert sich mit den Baustoffen sehr vorsichtig und verläßt den Horst, wenn er oft Menschen in dessen Nähe bemerkt oder vor dem Eierlegen von demselben verscheucht wird, während er sonst jahrelang so regelmäßig zu ihm zurückkehrt, daß ein hannöverscher Forstbeamter nach einander vierundvierzig Junge einem und demselben Horste entnehmen konnte. Das Gelege besteht aus fünf bis sechs ziemlich großen, etwa vierundfunfzig Millimeter langen, vierunddreißig Millimeter dicken Eiern, welche auf grünlichem Grunde braun und grau gefleckt sind. Nach meines Vaters Beobachtungen brütet das Weibchen allein, nach Naumanns Angaben mit dem Männchen wechselweise. Die Jungen werden von beiden Eltern mit Regenwürmern und Kerbthieren, Mäusen, Vögeln, jungen Eiern und Aas genügend versorgt; ihr Hunger aber scheint auch bei der reichlichsten Fütterung nicht gestillt zu werden, da sie fortwährend Nahrung heischen. Beide Eltern lieben die Brut außerordentlich und verlassen die einmal ausgekrochenen Jungen nie. Sie können allerdings verscheucht werden, bleiben aber auch dann immer in der Nähe des Horstes und beweisen durch allerlei klagende Laute und ängstliches Hin- und Herfliegen ihre Sorge um die geliebten Kinder. Wiederholt ist beobachtet worden, daß die alten Raben bei fortdauernder Nachstellung ihre Jungen dadurch mit Nahrung versorgt haben, daß sie die Atzung von oben aus das Nest herabwarfen. Werden einem Rabenpaare die Eier genommen, so schreitet es zur zweiten Brut, werden ihm aber die Jungen geraubt, so brütet es nicht zum zweiten Male in demselben Jahre. Unter günstigen Umständen verlassen die jungen Raben zu Ende des Mai oder im Anfange des Juni den Horst, nicht aber die Gegend, in welcher er stand, kehren vielmehr noch längere Zeit allabendlich zu demselben zurück und halten sich noch wochenlang in der Nähe auf. Dann werden sie von den Eltern auf Anger, Wiesen und Aecker geführt, hier noch gefüttert, gleichzeitig aber in allen Künsten und Vortheilen des Gewerbes unterrichtet. Erst gegen den Herbst hin macht sich das junge Volk selbständig.

Jung dem Neste entnommene Raben werden nach kurzer Pflege außerordentlich zahm; selbst alt eingefangene fügen sich in die veränderten Verhältnisse. Der Verstand des Raben schärft sich im Umgange mit dem Menschen in bewunderungswürdiger Weise. Er läßt sich abrichten wie ein Hund, sogar auf Thiere und Menschen hetzen, führt die drolligsten und lustigsten Streiche aus, ersinnt sich fortwährend neues und nimmt zu so wie an Alter, so auch an Weisheit, dagegen nicht immer auch an Gnade vor den Augen des Menschen. Aus- und Einfliegen kann man den Raben leicht lehren; er zeigt sich jedoch größerer Freiheit regelmäßig bald unwürdig, stiehlt und versteckt das gestohlene, tödtet junge Hausthiere, Hühner und Gänse, beißt Leute, welche barfuß gehen, in die Füße und wird unter Umständen selbst gefährlich, weil er seinen Muthwillen auch an Kindern ausübt. Mit Hunden geht er oft innige Freundschaft ein, sucht ihnen die Flöhe ab und macht sich ihnen sonst nützlich; auch an Pferde und Rinder gewöhnt er sich und gewinnt sich deren Zuneigung. Er lernt trefflich sprechen, ahmt die Worte in richtiger Betonung nach und wendet sie mit Verstand an, bellt wie ein Hund, lacht wie ein Mensch, knurrt wie die Haustaube etc. Es würde viel zu weit führen, wollte ich alle Geschichten, welche mir über gezähmte Raben bekannt sind, hier wieder erzählen, und deshalb muß es genügen, wenn ich sage, daß der Vogel »wahren Menschenverstand« beweist und seinen Gebieter ebenso zu erfreuen als andere Menschen zu ärgern weiß. Wer Thieren den Verstand abschwatzen will, braucht nur längere Zeit einen Raben zu beobachten: derselbe wird ihm beweisen, daß die abgeschmackten Redensarten von Instinkt, unbewußten Trieben und dergleichen nicht einmal für die Klasse der Vögel Gültigkeit haben können.

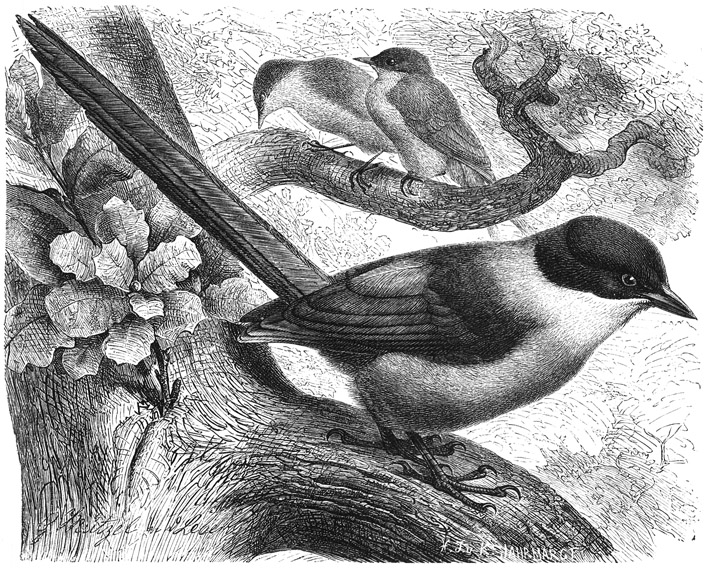

Südlich des achtzehnten Grades nördlicher Breite begegnet man zuerst einem durch sein Gefieder sehr ausgezeichneten, kleinen, schwachschnäbeligen Raben, welcher weit über Afrika verbreitet ist und im Westen durch eine sehr nah verwandte Art vertreten wird: dem Schildraben ( Corvus scapulatus, scapularis, dauricus, curvirostris, leuconotus, phaeocephalus und madagascariensis, Corax und Pterocorax scapulatus). Er ist glänzend schwarz, auf Brust und Bauch sowie am unteren Nacken aber, breit bandförmig gezeichnet, blendend weiß. Das dunkle Gefieder schillert, das lichte glänzt wie Atlas. Das Auge ist lichtbraun, der Schnabel und die Füße sind schwarz. Die Länge beträgt fünfundvierzig bis funfzig, die Fittiglänge fünfunddreißig, die Schwanzlänge sechzehn Centimeter.

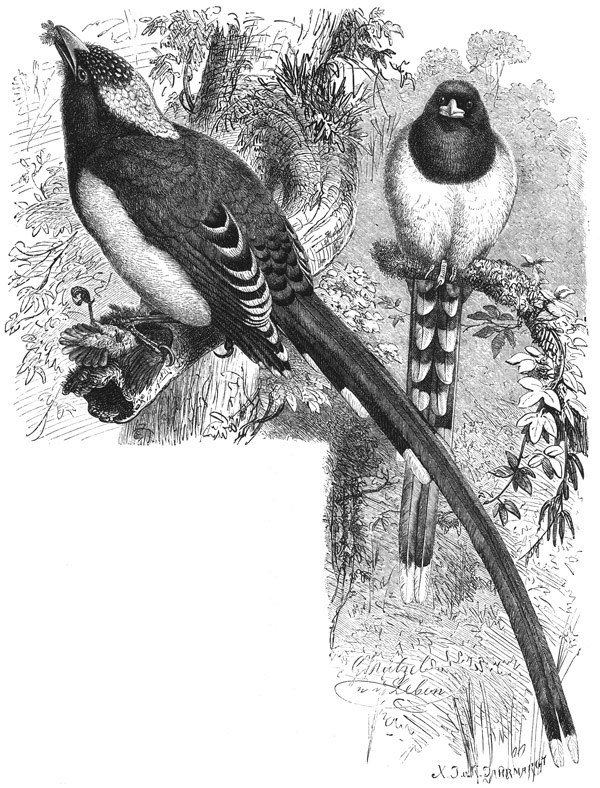

Schildrabe (Corvus scapulatus). 3/10 natürl. Größe.

Das Verbreitungsgebiet des Schildraben erstreckt sich über Mittel- und Südafrika nebst Madagaskar und vom Meeresgestade bis zu viertausend Meter unbedingter Höhe. Im ganzen Sudân und auch in den Tiefebenen Abessiniens ist er eine regelmäßig vorkommende, wenn auch nicht gerade gemeine Erscheinung. Er tritt in der Ebene überall, im Gebirge dagegen an manchen Orten gar nicht auf. Ich habe ihn gewöhnlich paarweise gefunden. Zuweilen vereinigen sich übrigens mehrere Paare zu einer kleinen Gesellschaft, welche jedoch niemals längere Zeit zusammenbleibt. In größeren Scharen habe ich ihn nicht bemerkt. Hartmann sagt, daß ihn der Vogel nicht bloß durch seine Befiederung, sondern auch durch sein heiteres Wesen an die Elster erinnert habe: ich meinestheils glaube gefunden zu haben, daß er unseren Kolkraben mehr als allen übrigen Verwandten entspricht. Sein Flug ist gewandt, leicht, schwebend und sehr schnell; dabei nimmt sich der Vogel prächtig aus. Die spitzigen Schwingen und der abgerundete Schwanz geben ihm beinahe etwas falkenartiges, und der weiße Brustfleck schimmert auf weit hin. Sein Gang ist ernst und würdevoll, aber doch leicht und fördernd, seine Stimme ist ein sanftes »Kurr«.

In allen Gegenden, wo der Schildrabe häufig ist, hat er sich mit dem Menschen befreundet. Scheu fand ich ihn nur in manchen Theilen der Samhara; doch war es auch hier mehr die fremdartige, ihm auffallende Erscheinung des Europäers als die Furcht vor dem Menschen überhaupt, welche ihn bedenklich machte. Am Lagerplatze einer Karawane scheut er sich auch vor dem Europäer nicht mehr. In den Küstendörfern der Samhara ist er regelmäßiger Gast; im Dorfe Ed sah ich ihn auf den Firsten der Strohhütten sitzen wie die Nebel- oder Saatkrähe auf unseren Gebäuden. Sein Horst wird auf einzelnen Bäumen der Steppe oder des lichteren Waldes angelegt und enthält in den ersten Monaten der großen Regenzeit drei bis vier Eier. Ich habe dieselben nicht gesehen, aber genügende Beschreibungen von ihnen erhalten. Sie scheinen denen der übrigen Raben in jeder Hinsicht zu ähneln. Gegen die Jungen zeigt sich das Elternpaar außerordentlich zärtlich, und muthvoll stößt es falkenartig auf den sich nahenden Menschen herab.

Im ganzen Ostsudân wie in Habesch wird der Schildrabe von dem Menschen geduldet oder, wenn man will, nicht beachtet. Als eigentlich unreinen Vogel betrachtet man ihn nicht; doch fällt es niemand ein, sich seiner zu bemächtigen und sein Fleisch zu benutzen. In Gefangenschaft benimmt er sich ganz ähnlich wie der Kolkrabe.

Die Krähen, welche man in einer besonderen Untersippe (Corone) vereinigen darf, unterscheiden sich von den Raben durch verhältnismäßig kleinen Schnabel, nur abgerundeten, nicht aber abgestuften Schwanz und sehr lockeres, wenig glänzendes Gefieder.

Zwei Arten dieser Gruppe, welche in unserem Vaterlande ständig vorkommen, gleichen sich in der Größe so vollständig, daß sie, gerupft, schwerlich zu unterscheiden sein dürften, paaren sich auch nicht selten unter einander, und sind deshalb seit geraumer Zeit der Zankapfel der Vogelkundigen gewesen. Einzelne von diesen vertreten mit aller Entschiedenheit die Ansicht, daß beide nur als klimatische Ausartungen eines und desselben Thieres zu betrachten seien; ich glaube mit derselben Entschiedenheit das Gegentheil behaupten zu dürfen, weil die Verbreitung der Vögel jener Annahme widerspricht.

Die Rabenkrähe (Corvus corone, subcorone, pseudocorone, hiemalis und assimilis, Corone corone) ist schwarz mit veilchen- oder purpurfarbenem Schiller und braunem Augensterne, in der Jugend mattschwarz mit grauem Augensterne. Die Nebelkrähe (Corvus cornix, cinereus, subcornix und tenuirostris, Corone cornix) dagegen ist nur auf Kopf, Vorderhals, Flügeln und Schwanz schwarz, übrigens hell aschgrau oder bei den Jungen schmutzig aschgrau. Die Länge beträgt bei der einen wie bei der anderen siebenundvierzig bis funfzig, die Breite einhundert bis einhundertundvier, die Fittiglänge dreißig, die Schwanzlänge zwanzig Centimeter.

Die Nebelkrähe ist weiter verbreitet als ihre Verwandte; denn ihr begegnen wir nicht allein in Skandinavien, vom Nordkap bis Falsterbo, im größten Theile Rußlands und in Norddeutschland, sondern auch in Galizien, Ungarn, Steiermark, Süditalien, Griechenland und in ganz Egypten, hier vom Meere an bis zur Grenze Nubiens, sowie in ganz Mittelasien, vom Ural an bis Afghanistan und Japan. Die Rabenkrähe hingegen lebt in Mittel- und Süddeutschland, in Frankreich, aber auch in einem großen Theile Asiens, regelmäßig da, wo die Nebelkrähe nicht auftritt. Eine ersetzt also die andere, ohne sich jedoch irgendwie an die Verschiedenheit des Klimas zu binden, und deshalb eben kann von einem Einflusse desselben durchaus keine Rede sein. Nun gibt es aber allerdings Gegenden, wo die Verbreitungskreise der beiden Arten an einander stoßen, und hier geschieht es in der That häufig, daß die beiden so innig verwandten Vögel eine Mischlingsehe eingehen; diese Thatsache beweist aber keineswegs, daß die beiden Krähen, weil sie sich paaren, gleichartig sein müssen. Bildeten beide wirklich nur eine Art, so wäre es unbegreiflich, warum da, wo die eine ausschließlich auftritt, nicht auch einmal die andere vorkommen könnte.

Hinsichtlich der Lebensweise unterscheiden sich Raben- und Nebelkrähe allerdings nicht, wenigstens unseren blöden Sinnen nicht. Beide sind Stand- oder höchstens Strichvögel. Sie halten sich paarweise zusammen und bewohnen gemeinschaftlich ein größeres oder kleineres Gebiet, aus welchem sie sich selten entfernen. Strenge Winterkälte macht insofern eine Ausnahme, daß die im Norden lebenden Paare kurze Streifzüge nach Süden hin antreten, wogegen die Mitglieder derselben Art in südlichen Ländern kaum an Umherstreichen denken. Feldgehölze bilden ihre liebsten Aufenthaltsorte; sie meiden aber auch größere Waldungen nicht und siedeln sich da, wo sie sich sicher wissen, selbst in unmittelbarer Nähe des Menschen, also beispielsweise in Baumgärten an. Sie sind gesellig in hohem Grade, leiblich wie geistig begabt und somit befähigt, eine sehr bedeutsame Rolle zu spielen. Sie gehen gut, schrittweise, zwar etwas wackelnd, jedoch ohne jede Anstrengung, fliegen leicht und ausdauernd, wenn auch minder gewandt als die eigentlichen Raben, sind feinsinnig, namentlich was Gesicht, Gehör und Geruch anlangt, und stehen an geistigen Fähigkeiten kaum oder nicht hinter dem Kolkraben zurück. Im kleinen leisten sie ungefähr dasselbe, was der Rabe im großen auszuführen vermag; da sie aber regelmäßig bloß kleineren Thieren gefährlich werden, überwiegt der Nutzen, welchen sie stiften, wahrscheinlich den Schaden, den sie anrichten. Man darf mit aller Bestimmtheit annehmen, daß sie zu den wichtigsten Vögeln unserer Heimat gehören, daß ohne sie die überall häufigen und überall gegenwärtigen schadenbringenden Wirbelthiere und verderblichen Kerbthiere in der bedenklichsten Weise überhand nehmen würden. Vogelnester plündern allerdings auch sie aus, und einen kranken Hasen und ein Rebhuhn überfallen sie ebenfalls; sie können auch wohl im Garten und im Gehöfte mancherlei Unfug stiften und endlich das reifende Getreide, insbesondere die Gerste, in empfindlicher Weise brandschatzen: was aber will es sagen, wenn sie während einiger Monate in uns unangenehmer Weise stehlen und rauben, gegenüber dem Nutzen, welchen ihre Thätigkeit während des ganzen übrigen Jahres dem Menschen bringt! Der kleine Bauer, dessen Gerstenfelder sie in dreister und merklicher Weise plündern, ist berechtigt, das fast ungehinderte Anwachsen ihres Bestandes mit mißgünstigem Auge anzusehen und selbst zu beschränken; der Jäger wird sich ebenfalls nicht nehmen lassen, dann und wann sein Gewehr auf sie zu richten: der Land- und Forstwirt aber dürfte sehr wohl thun, sie zu schützen. Es ist ein Irrthum, zu glauben, daß der Mensch die Thätigkeit der Krähen zu ersetzen im Stande sei, und daher zu beklagen, wenn man zum Beispiel Gift gegen Mäusefraß auslegt und dadurch kaum mehr Mäuse vertilgt als Krähen, welche ihrerseits das gefräßige Heer in der umfassendsten und erfolgreichsten Weise bekämpfen, da mit aller Bestimmtheit behauptet werden kann, daß durch den Tod einer einzigen Krähe der Land- und Forstwirtschaft weit größerer Schaden erwächst als durch die Thätigkeit von zehn lebenden. Vor allem hüte man sich, einzelne Beobachtungen zu verallgemeinern. Ebenso wie der Staar, der nützlichste aller deutschen Vögel, in Weinbergen nicht geduldet werden kann, verursachen auch die im allgemeinen wesentlich nützlichen Krähen unter besonderen Umständen an einzelnen Orten, selbst in ganzen Gegenden, dann und wann merklichen, sogar empfindlichen Schaden, sei es, daß sich eine einzelne zum Uebelthäter herangebildet oder ein ganzes Geschlecht von solchen entwickelt habe: und dennoch würde es falsch sein, der Gesammtheit jene Unthaten entgelten zu lassen.

Das tägliche Leben der Krähen ist ungefähr folgendes: Sie fliegen vor Tagesanbruch auf und sammeln sich, so lange sie nicht Verfolgung erfahren, ehe sie nach Nahrung ausgehen, auf einem bestimmten Gebäude oder großen Baume. Von hier aus vertheilen sie sich über die Felder. Bis gegen Mittag hin sind sie eifrig mit Aufsuchen ihrer Nahrung beschäftigt. Sie schreiten Felder und Wiesen ab, folgen dem Pflüger, um die von ihm bloßgelegten Engerlinge aufzusammeln, lauern vor Mäuselöchern, spähen nach Vogelnestern umher, untersuchen die Ufer der Bäche und Flüsse, durchstöbern die Gärten, kurz, machen sich überall zu schaffen. Dabei kommen sie gelegentlich mit anderen ihrer Art zusammen und betreiben ihre Arbeit zeitweilig gemeinschaftlich. Ereignet sich etwas auffallendes, so sind sie gewiß die ersten, welche es bemerken und anderen Geschöpfen anzeigen. Ein Raubvogel wird mit lautem Geschrei begrüßt und so eifrig verfolgt, daß er oft unverrichteter Sache abziehen muß. Snell hat sehr Recht, wenn er auch diese Handlungsweise der Krähen als Nutzen hervorhebt; denn es unterliegt keinem Zweifel, daß die räuberische Thätigkeit der schädlichen Raubvögel durch die Krähen bedeutend gehindert wird, sei es, indem sie den Raubvogel unmittelbar angreifen, sei es, indem sie ihn dem Menschen und den Thieren verrathen. Gegen Mittag fliegen die Krähen einem dichten Baume zu und verbergen sich hier im Gelaube desselben, um Mittagsruhe zu halten. Nachmittags gehen sie zum zweiten Male nach Nahrung aus, und gegen Abend versammeln sie sich in zahlreicher Menge auf bestimmten Plätzen, gleichsam in der Absicht, hier gegenseitig die Erlebnisse des Tages auszutauschen. Dann begeben sie sich zum Schlafplatze, einem bestimmten Waldtheile, welcher alle Krähen eines weiten Gebietes vereinigt. Hier erscheinen sie mit größter Vorsicht, gewöhnlich erst, nachdem sie mehrmals Späher vorausgesandt haben. Sie kommen nach Einbruch der Nacht an, fliegen still dem Orte zu und setzen sich so ruhig auf, daß man nichts als das Rauschen der Schwingen vernimmt. Nachstellungen machen sie im höchsten Grade scheu. Sie lernen den Jäger sehr bald von dem ihnen ungefährlichen Menschen unterscheiden und vertrauen überhaupt nur dem, von dessen Wohlwollen sie sich vollständig überzeugt haben.

Im Februar und März schließen sich die einzelnen Paare noch enger als sonst an einander, schwatzen in liebenswürdiger Weise zusammen, und das Männchen macht außerdem durch sonderbare Bewegungen oder Verneigungen und eigenthümliches Breiten der Schwingen seiner Gattin in artiger Weise den Hof. Der Horst, welcher zu Ende des März oder im Anfange des April auf hohen Bäumen angelegt oder, wenn vorjährig, für die neue Brut wieder hergerichtet wird, ähnelt dem des Kolkraben, ist aber bedeutend kleiner, höchstens sechzig Centimeter breit und nur vier Centimeter tief. Auf die Unterlage dürrer Zweige folgen Baststreifen, Grasbüsche, Quecken und andere Wurzeln, welche sehr oft durch eine Lage lehmiger Erde verbunden werden, wogegen die Ausfütterung der Mulde aus Wolle, Kälberhaaren, Schweinsborsten, Baststückchen, Grashalmen, Moosstengeln, Lumpen und dergleichen besteht. In der ersten Hälfte des April legt das Weibchen drei bis fünf, höchst selten sechs Eier, welche etwa einundvierzig Millimeter lang, neunundzwanzig Millimeter dick und auf blaugrünlichem Grunde mit olivenfarbenen, dunkelgrünen, dunkel aschgrauen und schwärzlichen Punkten und Flecken gezeichnet sind. Das Weibchen brütet allein, wird aber nur dann vom Männchen verlassen, wenn dieses wegfliegen muß, um für sich und die Gattin Nahrung zu erwerben. Die Jungen werden mit der größten Liebe von beiden Eltern gepflegt, gefüttert und bei Gefahr muthvoll vertheidigt.

Paarung beider Arten geschieht ohne zwingende Nothwendigkeit; wenigstens kann man nicht annehmen, daß da, wo es so viele Krähen gibt, ein Weibchen in die Verlegenheit kommen könne, ein Männchen von der anderen Art suchen zu müssen oder umgekehrt. Naumann hat beobachtet, daß das Männchen einer Rabenkrähe, dessen Weibchen er getödtet hatte, einem Nebelkrähenweibchen sich anpaarte und mit diesem brütete, es also durchaus nicht für nöthig fand, eine gleichartige Gattin zu suchen. Die aus derartiger Ehe herrührenden Blendlinge ähneln entweder dem Vater und bezüglich der Mutter, oder aber sie stehen hinsichtlich ihrer Färbung zwischen beiden Eltern mitten inne, wenn auch nicht in der strengen Bedeutung des Wortes; denn es ist geradezu unmöglich, die unendliche Menge der Farbenverschiedenheiten, welche jene zeigen, anzugeben. Nun soll es, und zwar ebenfalls nicht selten, auch vorkommen, daß zwei Blendlinge mit einander sich paaren und Junge erzeugen, welche, wie man sagt, immer wieder in die beiden Hauptarten zurückschlagen, das heißt entweder die Färbung der Rabenkrähe zeigen, oder das Kleid der Nebelkrähe erhalten. Hierauf hauptsächlich begründet sich die Auffassung einiger Naturforscher, daß man beide Krähen als gleichartig zu betrachten habe. Ich glaube, daß diese Ansicht schon aus dem Grunde bedenklich ist, weil wir über Bastarde noch keineswegs hinlänglich unterrichtet sind, also gar nicht sagen können, ob sich eine Bastardfärbung wirklich durch Geschlechter hindurch erhält oder nicht.

Beide Krähenarten lassen sich ohne irgend welche Mühe jahrelang in Gefangenschaft erhalten und leicht zähmen, lernen auch sprechen, falls es dem Lehrer nicht an Ausdauer fehlt. Doch sind sie als Stuben- oder Hausvögel kaum zu empfehlen. Aus dem Zimmer verbannt sie ihre Unreinlichkeit oder richtiger der Geruch, welchen sie auch dann verbreiten, wenn ihr Besitzer den Käfig nach Kräften rein zu halten sich bemüht; im Gehöfte oder Garten aber darf man auch sie nicht frei umherlaufen lassen, weil sie ebenso wie der Rabe allerlei Unfug stiften. Die Sucht, glänzende Dinge aufzunehmen und zu verschleppen, theilen sie mit ihren schwächeren Verwandten, die Raub- und Mordlust mit dem Kolkraben. Auch sie überfallen kleine Wirbelthiere, selbst junge Hunde und Katzen, hauptsächlich aber Geflügel, um es zu tödten oder wenigstens zu martern. Hühner- und Taubennester werden von den Strolchen bald entdeckt und rücksichtslos geplündert.

Im Fuchse und im Baummarder, im Wanderfalken, Habicht und Uhu haben die Krähen Feinde, welche ihnen gefährlich werden können. Außerdem werden sie von mancherlei Schmarotzern, die sich in ihrem Gefieder einnisten, belästigt. Es ist wahrscheinlich, daß der Uhu den außerordentlichen Haß, welchen die Krähen gegen ihn an den Tag legen, durch seine nächtlichen Anfälle auf letztere, dann wehrlosen, Vögel sich zugezogen hat; man weiß wenigstens mit Bestimmtheit, daß er außerordentlicher Liebhaber von Krähenfleisch ist. Seine nächtlichen Mordthaten werden von den Krähen nach besten Kräften vergolten. Weder der Uhu noch eine andere Eule dürfen sich bei Tage sehen lassen. Sobald einer der Nachtvögel entdeckt worden ist, entsteht ungeheurer Aufruhr in der ganzen Gegend. Sämmtliche Krähen eilen herbei und stoßen mit beispielloser Wuth auf diesen Finsterling in Vogelgestalt. In ähnlicher Weise wie den König der Nacht necken die Krähen auch alle übrigen Raubthiere, vor deren Rache ihre Fluggewandtheit oder ihre Menge augenblicklich sie schützt. Durch den Menschen haben sie gegenwärtig weniger unmittelbar als mittelbar zu leiden. Hier und da verfolgt man sie regelrecht auf der Krähenhütte, zerstört und vernichtet auch wohl ihre Nester und Bruten; viel mehr als derartige Unternehmungen aber schadet ihnen das Ausstreuen vergifteter Körner auf den von Mäusen heimgesuchten Feldern. In Mäusejahren findet man ihre Leichen zu dutzenden und hunderten und kann dann erhebliche Abnahme ihres Bestandes leicht feststellen. Doch gleicht ihre Langlebigkeit und Fruchtbarkeit derartige Verluste immer bald wieder aus, und somit ist es ebensowenig nöthig, Schutzmaßregeln zu ihren Gunsten zu empfehlen, als räthlich, einen Ausrottungskrieg gegen sie zu predigen.

Nützlicher noch als Raben- und Nebelkrähe erweist sich die vierte unserer Rabenarten, die Saatkrähe, Feld-, Hafer- und Ackerkrähe, Krahenveitel, Karechel, Kurock, Rooke, Nackt- oder Grindschnabel ( Corvus frugilegus, agricola, agrorum, granorum und advena, Frugilegus segetum, Coloeus und Trypanocorax frugilegus). Sie unterscheidet sich von den eigentlichen Krähen durch schlankeren Leibesbau, sehr gestreckten Schnabel, verhältnismäßig lange Flügel, stark abgerundeten Schwanz, knappes, prachtvoll glänzendes Gefieder und ein im Alter nacktes Gesicht, welch letzteres jedoch nur Folge von ihren Arbeiten im Boden ist, und gilt daher als Vertreter einer besonderen gleichnamigen Untersippe ( Coloeus). Ihre Länge beträgt siebenundvierzig bis funfzig, die Breite etwa einhundert, die Fittiglänge fünfunddreißig, die Schwanzlänge neunzehn Centimeter. Das Gefieder der alten Vögel ist gleichmäßig purpurblauschwarz, das der Jungen mattschwarz. Letztere unterscheiden sich von den Alten auch durch ihr befiedertes Gesicht.

Die Saatkrähe, hinsichtlich ihrer Verbreitung beschränkter als Raben- und Nebelkrähe, bewohnt die Ebenen Südeuropas und des südlichen Sibirien, Afghanistan, Kaschmir etc. Schon in Schweden ist sie selten, und in Südeuropa erscheint sie nur auf ihrer Winterreise. Abweichend von ihren bisher genannten Verwandten wandert sie regelmäßig, und zwar in unzählbaren Scharen, bis Südeuropa und Nordafrika. In Spanien habe ich sie während des ganzen Winters, von Ende des Oktober an bis zu Anfang des März, häufig und immer in zahlreichen Banden gesehen, in Egypten in denselben Monaten ebenso regelmäßig beobachtet. Fruchtbare Ebenen, in denen es Feldgehölze gibt, sind der eigentliche Aufenthaltsort dieser Krähe. Im Gebirge fehlt sie als Brutvogel gänzlich. Ein hochstämmiges Gehölz von geringem Umfange wird zum Nistplatze und bezüglich zum Mittelpunkte einer gewissen, oft sehr erheblichen Anzahl dieser Krähen, und von hier aus vertheilen sie sich über die benachbarten Felder.

In ihrem Betragen hat die Saatkrähe manches mit ihren beschriebenen Verwandten gemein, ist aber weit furchtsamer und harmloser als diese. Ihr Gang ist ebenso gut, ihr Flug leichter, ihre Sinne sind nicht minder scharf, und ihre geistigen Kräfte in gleichem Grade entwickelt als bei den übrigen Krähen; doch ist sie weit geselliger als alle Verwandten. So vereinigt sie sich gern mit Dohlen und Staaren, überhaupt mit Vögeln, welche ebenso schwach oder schwächer sind als sie, während sie Raben- und Nebelkrähe schon meidet und den Kolkraben so fürchtet, daß sie sogar eine altgewohnte Niederung, aus welcher sie der Mensch kaum vertreiben kann, verläßt, wenn sich ein Kolkrabe hier häuslich niederläßt. Doch habe ich in Sibirien Nebel- und Saatkrähen, Dohlen und Raben gleichzeitig an einem Aase schmausen sehen. Ihre Stimme ist ein tiefes, heiseres »Kra« oder »Kroa«; im Fliegen aber hört man oft ein hohes »Girr« oder »Quer« und regelmäßig auch das »Jack jack« der Dohle. Es wird ihr leicht, mancherlei Töne und Laute nachzuahmen; sie soll sogar in gewissem Grade singen lernen, läßt sich dagegen kaum zum Sprechen abrichten.

Wenn man die Saatkrähe vorurtheilsfrei beobachtet, lernt man sie achten. Auch sie kann da, wo sie sich fest ansiedelt und allen Bemühungen des Menschen, sie zu vertreiben, den hartnäckigsten Widerstand entgegensetzt, in Lustgärten während der Nistzeit die Wege in der abscheulichsten Weise beschmutzt oder in Gehölzen nahe menschlichen Wohnungen durch ihr ewiges Geplärre die Gehörnerven fast betäubt, sehr unangenehm werden; auch sie kann wohl ab und zu einmal ein kleines Häschen erwürgen oder ein junges, mattes Rebhuhn übertölpeln; sie kann ferner den Landmann durch Auflesen von Getreidekörnern und den Gärtner durch Wegstehlen reifender Früchte ärgern: aber derselbe Vogel bezahlt jeden Schaden, welchen er anrichtet, tausendfältig. Er ist der beste Vertilger der Maikäfer, ihrer Larven und der Nacktschnecken, auch einer der trefflichsten Mäusejäger, welchen unser Vaterland aufzuweisen hat. Bei der Maikäferjagd geht diese Krähe, wie Naumann beobachtete, regelrecht zu Werke. »Einige fliegen auf den Baum, an dessen Zweigen und jungen Blättern die Maikäfer in Menge sitzen, suchen da ab, was nicht durch die Erschütterung, welche sie durch ihr Niederlassen auf die Spitze der Zweige verursachen, herabfällt; andere lesen unter dem Baume auf, was ihnen jene herunterschütteln. In dieser Art verfahren sie mit jedem Baume nach der Reihe und vernichten so eine unschätzbare Menge dieser schädlichen Kerfe. Die dem Getreide so nachtheiligen Brachkäfer und die kleinen Rosenkäfer haben an ihnen auch sehr schlimme Feinde.« Sie lesen die Larven derselben ebenso wie die Maikäferlarven und Regenwürmer entweder auf den frischgefurchten Aeckern und hinter dem Pfluge her auf, oder ziehen sie mit ihrem Schnabel aus der Erde heraus. Ihr feiner Geruch scheint ihnen das Vorhandensein einer derartigen Larve unfehlbar anzuzeigen, und sie bohren dann so lange in dem Boden, bis sie der Beute habhaft geworden sind. Ebenso eifrig, wie die Saatkrähe Kerbthiere verfolgt, jagt sie hinter den Mäusen her. »Ich habe«, sagt Naumann, »Jahre erlebt, in denen eine erschreckliche Menge Feldmäuse den grünenden und reifenden Saaten Untergang drohten. Oft sah man auf den Roggen- und Weizenfeldern ganze Striche von ihnen theils abgefressen, theils umgewühlt; aber immer fanden sich eine große Menge Raubvögel und Krähen ein. welche das Land, allerdings mit Hülfe der den Mäusen ungünstigen Witterung, bald gänzlich von den Plagegeistern befreiten. Ich schoß in jenen Jahren weder Krähen noch Bussarde, welche nicht ihren Kropf von Mäusen vollgepfropft gehabt hätten. Oft habe ich ihrer sechs bis sieben in einem Vogel gefunden. Erwägt man diesen Nutzen, so wird man, glaube ich, besser gegen die gehaßten Krähen handeln lernen und sie lieb gewinnen.«

Man sollte meinen, daß diese nun schon vor fast sechzig Jahren ausgesprochene Wahrheit bei den in Frage kommenden Leuten, namentlich bei unseren größeren Gutsbesitzern, doch endlich anerkannt worden wäre; dem ist aber leider nicht so. Noch heutigen Tages wird die Saatkrähe, dieser unersetzliche Wohlthäter der Felder, gerade von diesen Gutsbesitzern in der rücksichtslosesten Weise verfolgt. Man hat in England erfahren, daß in Gegenden, in denen wirklich alle Saatkrähen vernichtet worden waren, jahrelang nach einander Mißernten kamen, und man ist dann klug genug gewesen, die Vögel zu schonen. Unsere großen oder kleinen Bauern freilich wissen davon nichts oder wollen davon nichts wissen und stellen sich durch ihr alljährlich wiederkehrendes, als Fest gefeiertes Krähenschießen ein nicht eben schmeichelhaftes Zeugnis ihres Bildungsgrades aus.

Wenn die Brutzeit herannaht, sammeln sich tausende dieser schwarzen Vögel auf einem sehr kleinen Raume, vorzugsweise in einem Feldgehölze. Paar wohnt bei Paar; auf einem Baume stehen funfzehn bis zwanzig Nester, überhaupt so viele, als er aufnehmen kann. Jedes Paar zankt sich mit dem benachbarten um die Baustoffe, und eines stiehlt dem anderen nicht nur diese, sondern sogar das ganze Nest weg. Ununterbrochenes Krächzen und Geplärre erfüllt die Gegend, und eine schwarze Wolke von Krähen verfinstert die Luft in der Nähe dieser Wohnsitze. Endlich tritt etwas Ruhe ein. Jedes Weibchen hat seine vier bis fünf, achtunddreißig Millimeter langen, siebenundzwanzig Millimeter dicken, blaßgrünen, aschgrau und dunkelbraun gefleckten Eier gelegt und brütet. Bald aber entschlüpfen die Jungen, und nun verdoppelt oder verdreifacht sich der Lärm; denn jene wollen gefüttert sein und wissen ihre Gefühle sehr vernehmlich durch allerlei unliebsame Töne auszudrücken. Dann ist es in der Nähe einer solchen Ansiedelung buchstäblich nicht zum Aushalten. Nur die eigentliche Nacht macht das Geplärre verstummen; es beginnt aber bereits vor Tagesanbruch und währt bis lange nach Sonnenuntergang ohne Aufhören fort. Wer eine solche Ansiedelung besucht, wird bald ebenso bekalkt wie der Boden um ihn her, welcher infolge des aus den Nestern herabfallenden Mistregens greulich anzuschauen ist. Dazu kommt nun die schon erwähnte Hartnäckigkeit der Vögel. Sie lassen sich so leicht nicht vertreiben. Man kann ihnen Eier und Junge nehmen, so viel unter sie schießen, als man will: es hilft nichts – sie kommen doch wieder. Mit Vergnügen erinnere ich mich der Anstrengung, welche der hochwohlweise Rath der guten Stadt Leipzig machte, um sich der Saatkrähen, welche sich auf einem Spaziergange angesiedelt hatten, zu entledigen. Zuerst wurde die bewehrte Mannschaft aufgeboten, hierauf sogar die Scharfschützen in Bewegung gesetzt: nichts wollte fruchten. Da griff man, wie es schien in Verzweiflung, zu dem letzten Mittel: man zog die blutrothe Fahne des Umsturzes auf. Buchstäblich wahr: rothe Fahnen flatterten unmittelbar neben und über den Nestern lustig im Winde, zum Grauen und Entsetzen aller friedliebenden Bürger. Aber die Krähen ließen sich auch durch das verdächtige Roth nicht vertreiben. Erst als man ihnen ebenso hartnäckig ihre Nester immer und immer wieder zerstörte, verließen sie den Ort. Solche Uebelthaten sind allerdings nicht geeignet, urtheilslose Menschen mit den Saatkrähen zu befreunden; wer aber ihre Nützlichkeit würdigt, wird sie wenigstens in Feldgehölzen, welche von Wohnungen entfernt sind, gern gewähren lassen.