|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Die Staare ( Sturnidae) sind mittelgroße, gedrungen gebaute, kurzschwänzige, aber ziemlich langflügelige Vögel mit kopflangem, geradem, schlankem, nach der Spitze zu gleichmäßig verschmächtigtem Schnabel und mittelhohen, ziemlich starken, mit breiten Schildern bekleideten Füßen, ziemlich reichhaltigem, aber hartem, in der Färbung sehr verschiedenem Gefieder.

Dasselbe, was die Stärlinge für Amerika, sind die Staare für die Alte Welt: eine in hohem Grade bezeichnende, etwa einhundertunddreißig Arten umfassende Vogelgruppe, welche in jedem Theile der östlichen Halbkugel auftritt. Wie ihre neuweltlichen Vertreter ungemein gesellige Vögel, vereinigen sie sich nicht allein außer, sondern auch während der Brutzeit zu größeren oder kleineren Gesellschaften, welche alle Geschäfte gemeinschaftlich verrichten. Sie gehen schrittweise, etwas wackelnd, aber doch rasch und gut, fliegen leicht, mit behenden Flügelschlägen, rasch und rauschend und bewegen sich auch im Gezweige oder im Röhrichte mit viel Geschick. Alle Arten sind lebhafte, unruhige, ununterbrochen beschäftigte Vögel, welche nur kurze Zeit ruhen und auch dann noch irgend welche Thätigkeit vornehmen. Ihre Nahrung besteht aus Kerbthieren, Würmern und Schnecken, nebenbei auch in Früchten und anderen Pflanzentheilen; doch werden sie niemals schädlich. Das Nest, ein großer unregelmäßiger Bau, wird in Höhlungen von Bäumen, Felsen, Gemäuern etc. angelegt. Die Anzahl der Eier eines Geleges schwankt zwischen vier und sieben. Alle Arten halten die Gefangenschaft leicht und dauernd aus; einzelne werden in ihr zu den ergötzlichsten Vögeln, welche man überhaupt gefangen halten kann.

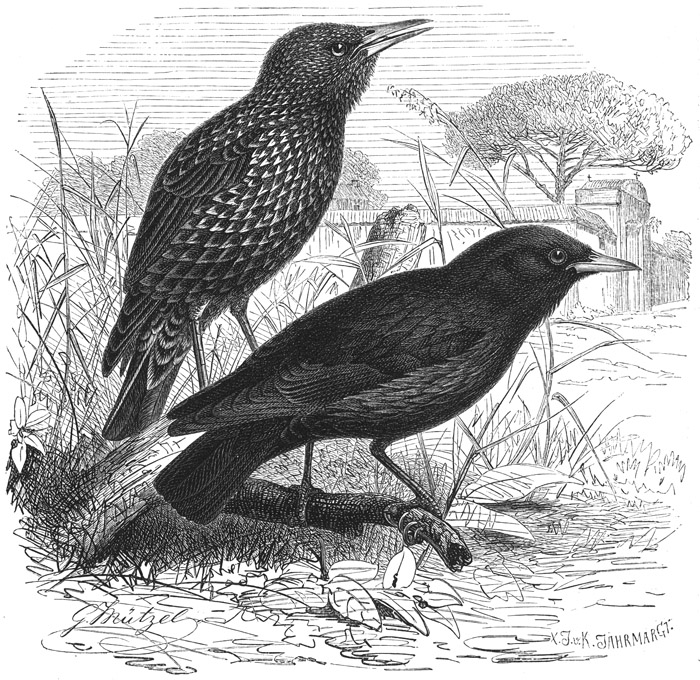

Unser allbekannter Staar oder Strahl, die Sprehe oder Spreu ( Sturnus vulgaris, varius, domesticus, sylvestris, nitens, septentrionalis und tenuirostris), ist je nach Alter und Jahreszeit verschieden gefärbt und gezeichnet. Das Kleid des alten Männchens ist im Frühlinge schwarz mit grünem und purpurfarbigem Schiller, welche Färbung auf den Schwingen und dem Schwanze der breiten grauen Ränder wegen lichter erscheint; einzelne Federn des Rückens zeigen graugilbliche Spitzenflecke. Das Auge ist braun, der Schnabel schwarz, der Fuß rothbraun. Gänzlich verschieden ist die Tracht nach beendeter Mauser. Dann endigen alle Federn des Nackens, Oberrückens und der Brust mit weißlichen Spitzen, und das ganze Gefieder erscheint deshalb gepunktet. Der Schnabel erhält zugleich eine dunklere Färbung. Das Weibchen ähnelt dem Männchen, ist aber auch im Frühlingskleide stärker gefleckt als dieses. Die Jungen sind dunkel braungrau, in der Gesichtsgegend am lichtesten; ihr Schnabel ist grauschwarz, ihr Fuß bräunlichgrau. Die Länge beträgt zweiundzwanzig, die Breite siebenunddreißig, die Fittiglänge zehn, die Schwanzlänge sieben Centimeter. Das Weibchen ist kleiner.

Im Süden Europas vertritt den Staar ein ihm sehr nahe stehender Verwandter, der Schwarzstaar oder Einfarbstaar ( Sturnus unicolor). Dieser unterscheidet sich durch eigentümliche Bildung der Kopf-, Brust- und Nackenfedern, welche sehr lang und schmal sind, sowie durch die Zeichnung; denn das matt schieferfarbene, schwach metallisch glänzende Gefieder ist fast gänzlich ungefleckt. Der junge Vogel ähnelt seinen Verwandten im Jugendkleide, ist aber immer dunkelbräunlich. Nach Angabe der südeuropäischen Forscher ist der einfarbige Staar etwas größer als der unserige. Ich habe bloß ein Weibchen gemessen, welches diese Angabe nicht bestätigt. Bei ihm beträgt die Länge zweiundzwanzig, die Breite achtunddreißig Centimeter, die Fittiglänge einhundertsechsundzwanzig, die Schwanzlänge fünfundsechzig Millimeter. Die Farbe des Auges, des Schnabels und der Füße ist genau so wie bei unserem Staare.

Der einfarbige Staar findet sich in Spanien, im südlichen Italien, in der Ukraine, in Kaukasien und einem großen Theile Asiens, so in Kaschmir, Sind und im Punjab. Sein Leben stimmt, so viel wir jetzt wissen, im wesentlichen mit dem unseres deutschen Vogels überein.

Von Island und den Färinseln an wird der Staar im größten Theile Europas wenigstens zeitweilig gefunden; denn er ist keineswegs überall Standvogel. So erscheint er in allen südlichen Provinzen Spaniens und ebenso in Süditalien und Griechenland nur während der Wintermonate, ist jedoch in den Pyrenäen und in den südlichen Alpen noch Brutvogel. Er bevorzugt ebene Gegenden und in diesen Auwaldungen, läßt sich aber auch in Gauen, welche er sonst nur auf dem Zuge berührt, fesseln, sobald man ihm zweckentsprechende Brutkasten herrichtet. Lenz hat ihn im Thüringer Walde heimisch gemacht und binnen wenigen Jahren ein Staarenheer von mehreren Hunderttausenden in das Feld gestellt. Unter unseren Zugvögeln erscheint der Staar am frühesten und bleibt bis tief in den Spätherbst hinein. Seine Reisen dehnt er höchstens bis Nordafrika aus; in Algerien und Egypten ist er in jedem Winter als regelmäßiger Gast zu finden. Die Hauptmasse bleibt bereits in Südeuropa wohnen und treibt sich hier während des Winters mit allerhand anderen Vögeln, insbesondere Raben und Drosseln, im Lande umher. Wenn er meint, daß die Heimat ihm wieder Nahrung geben könne, macht er sich auf die Reise, und so sieht man ihn bei uns regelmäßig schon vor der Schneeschmelze.

Es gibt vielleicht keinen Vogel, welcher munterer, heiterer, fröhlicher wäre als der Staar. Wenn er bei uns ankommt, ist das Wetter noch recht trübe: Schneeflocken wirbeln vom Himmel herunter, die Nahrung ist knapp, und die Heimat nimmt ihn höchst unfreundlich auf. Demungeachtet singt er schon vom ersten Tage an heiter und vergnügt sein Lied in die Welt hinein und setzt sich dazu, wie gewohnt, auf die höchsten Punkte, wo das Wetter ihm von allen Seiten beikommen kann. Er betrachtet die Verhältnisse mit der Ruhe und der Heiterkeit eines Weltweisen und läßt sich nun und nimmermehr um seine ewig gute Laune bringen. Wer ihn kennt, muß ihn lieb gewinnen, und wer ihn noch nicht kennt, sollte alles thun, ihn au sich zu fesseln. Er wird dem Menschen zu einem lieben Freunde, welcher jede ihm gewidmete Sorgfalt tausendfach vergilt.

Staar und Einfarbstaar ( Sturnus vulgaris und unicolor). ½ natürl. Größe.

Sofort nach der Ankunft im Frühjahre erscheinen die Männchen auf den höchsten Punkten des Dorfes oder der Stadt, auf dem Kirchthurme oder auf alten Bäumen, und singen hier unter lebhaften Bewegungen der Flügel und des Schwanzes. Der Gesang ist nicht viel werth, mehr ein Geschwätz als ein Lied, enthält auch einzelne unangenehme, schnarrende Töne, wird aber mit so viel Lust und Fröhlichkeit vorgetragen, daß man ihn doch recht gern hört. Bedeutendes Nachahmungsvermögen trägt wesentlich dazu bei, die Ergötzlichkeit des Gesanges zu vermehren. Alle Laute, welche in einer Gegend hörbar werden: der verschlungene Pfiff des Pirols wie das Kreischen des Hehers, der laute Schrei des Bussards wie das Gackern der Hühner, das Klappern einer Mühle oder das Knarren einer Thüre oder Windfahne, der Schlag der Wachtel, das Lullen der Heidelerche, ganze Strophen aus dem Gesange der Schilfsänger, Drosseln, des Blaukehlchens, das Zwitschern der Schwalben und dergleichen: sie alle werden mit geübtem Ohre aufgefaßt, eifrigst gelernt und dann in der lustigsten Weise wiedergegeben. Mit dem ersten Grauen des Tages beginnt der Staar zu singen, fährt damit ein paar Stunden fort, läßt sich, nachdem er sich satt gefressen, zeitweilig wieder hören und hält nun, immer mit anderen vereinigt, abends noch einen länger währenden Gesangsvortrag.

Im Anfange des März regt sich die Liebe. Das Männchen wendet jetzt alle Liebenswürdigkeit auf, um das Weibchen zu unterhalten, fliegt ihm überall hin nach, jagt sich unter großem Geschreie mit ihm herum und betritt es endlich auf der Erde. Die Bruthöhlung ist mittlerweile, nicht immer ohne Kampf, eingenommen worden und erhält jetzt eine passende Ausfütterung. In Laubwaldungen benutzt der Staar Baumhöhlungen aller Art; in Ermangelung dieser natürlichen Brutstellen siedelt er sich in Gebäuden an; am häufigsten aber bezieht er die von den Menschen ihm angefertigten Brutkästchen: ausgehöhlte Stücke Baumschaft von funfzig bis sechzig Centimeter Höhe, und zwanzig Centimeter Durchmesser, welche oben und unten mit einem Brettchen verschlossen und unfern der Decke mit einer Oeffnung von fünf Centimeter Durchmesser versehen wurden, oder aus Brettern zusammengenagelte Kasten ähnlicher Gestalt, welche auf Bäumen aufgehängt, auf Stangen oder an Hausgiebeln befestigt werden. Die Unterlage des liederlichen Nestes besteht aus Stroh und Grashalmen, die innere Auskleidung aus Federn von Gänsen, Hühnern und anderen großen Vögeln; im Nothfalle behilft sich der Staar aber auch mit Stroh oder Heu und im Walde mit verschiedenen Flechten allein. Gegen Ende des April findet man hier das erste Gelege, fünf bis sechs längliche, achtundzwanzig Millimeter lange, zwanzig Millimeter dicke, etwas rauhschalige, aber schön glänzende Eier von lichtblauer Farbe, welche vom Weibchen allein ausgebrütet werden. Sobald die Jungen dem Eie entschlüpft sind, haben beide Eltern so viel mit Futterzutragen zu thun, daß dem Vater wenig Zeit zum Singen übrig bleibt; ein Stündchen aber weiß er sich dennoch abzustehlen. Deshalb sieht man auch während dieser Zeit gegen Abend die ehrbaren Familienväter zusammenkommen und singend sich unterhalten. Drei bis vier Tage unter Geleit der Eltern genügen den Jungen, sich selbständig zu machen. Sie vereinigen sich dann mit anderen Nestlingen und bilden nunmehr schon ziemlich starke Flüge, welche ziellos im Lande umherschweifen. Die Eltern schreiten währenddem zur zweiten Brut und suchen, wenn auch diese endlich glücklich ausgekommen, die ersten Jungen in Gesellschaft der zweiten auf. Von nun an schlafen sie nicht mehr an den Brutstellen, sondern entweder in Wäldern oder später im Röhrichte der Gewässer. »Meilenweit«, schildert Lenz sehr richtig, »ziehen sie nach solchen Stellen hin und sammeln sich abends, von allen Seiten her truppweise anrückend. Ist endlich zu Ende des August das Schilfrohr und der Rohrkolben in Flüssen, Teichen, Seen hoch und stark genug, so ziehen sie sich nach solchen Stellen hin, vertheilen sich bei Tage meilenweit, und sammeln sich abends, zu tausenden, ja zu hunderttausenden an, schwärmen stundenlang, bald vereint, bald getheilt, gleich Wolken umher, lassen sich abwechselnd auf den Wiesen oder auf dem Rohre nieder, und begeben sich endlich bei eintretender Nacht schnurrend, zwitschernd, pfeifend, singend, kreischend, zankend zur Ruhe, nachdem ein jeder sein Plätzchen auf einem Halme erwählt und erkämpft und durch seine gewichtige Person den Halm niedergebogen hat. Bricht der Halm unter der Last, so wird mit großem Lärme emporgeflogen und dann wieder mit Lärm ein neuer gewählt. Tritt eine allgemeine Störung durch einen Schuß und dergleichen ein, so erhebt sich die ganze Armee tosend mit Saus und Braus gen Himmel und schwirrt dort wieder eine Zeitlang umher. Kommt das Ende des September heran, so treiben die Scharen ihr geselliges, lustiges Leben weiter so fort; aber die alten Paare gehen jetzt an ihre Nester zurück, singen da morgens und abends, als wäre gar kein Winter vor der Thüre, verschwinden aber aus Deutschland und ziehen sammt der lieben Jugend nach Süden, sobald die ersten starken Fröste eintreten oder der erste Schnee die Fluren deckt. Ist die Witterung günstig, so bleiben sie bis zur letzten Woche des Oktober, oder zur ersten des November; dann geht aber die Reise unaufhaltsam fort.« In der Winterherberge leben sie wie daheim. Ich habe sie im Januar von den Thürmen der Domkirche zu Toledo und in Egypten von dem Rücken der Büffel herab ihr Lied vortragen hören.

Der Staar richtet zwar in Weinbergen erheblichen, in Kirschpflanzungen und Gemüsegärten dann und wann nicht unmerklichen Schaden an, nützt aber im übrigen so außerordentlich, daß man ihn als den besten Freund des Landwirts bezeichnen darf. »Bei keinem Vogel«, sagt Lenz, »läßt sich so bequem beobachten, wie viel Nutzen er thut, als bei dem Staare. Ist die erste Brut ausgekrochen, so bringen die Alten in der Regel vormittags alle drei Minuten Futter zum Neste, nachmittags alle fünf Minuten: macht jeden Vormittag in sieben Stunden einhundertundvierzig fette Schnecken (oder statt deren das Gleichwertige an Heuschrecken, Raupen und dergleichen), nachmittags vierundachtzig. Auf die zwei Alten rechne ich die Stunde wenigstens zusammen zehn Schnecken, macht in vierzehn Stunden hundertundvierzig; in Summa werden also von der Familie täglich dreihundertundvierundsechzig fette Schnecken verzehrt. Ist dann die Brut ausgeflogen, so verbraucht sie noch mehr; es kommt nun auch die zweite Brut hinzu, und ist auch diese ausgeflogen, so besteht jede Familie aus zwölf Stück, und frißt dann jedes Mitglied in der Stunde fünf Schnecken: so vertilgt die Staarenfamilie täglich achthundertundvierzig Schnecken. Ich habe in meinen Giebeln, unter den Simsen, an den nahe bei meinen Gebäuden stehenden Bäumen zusammen zweiundvierzig Nistkästen für Staare. Sind diese alle voll, und ich rechne auf jeden jährlich eine Familie von zwölf Stück, so stelle ich allein von meiner Wohnung aus jährlich eine Menge von fünfhundertundvier Staaren ins Feld, welche täglich ein Heer von fünfunddreißigtausendzweihundertundachtzig großen, dicken, fetten Schnecken niedermetzelt und verschluckt.« Ich will diese Berechnung weder bestätigen noch bestreiten, aber ausdrücklich erklären, daß ich mit Lenz vollkommen einverstanden bin. Der Weinbergbesitzer ist gewiß berechtigt, die zwischen seine Rebstöcke einfallenden Staare rücksichts- und erbarmungslos zu vertreiben, der Gärtner, welcher seltene Zier- oder gewinnbringende Nutzpflanzen durch sie gefährdet sieht, nicht minder, sie zu verscheuchen: der Landwirt aber thut sicherlich sehr wohl, wenn er den Staar hegt und pflegt und ihm der obigen Angabe genau entsprechende Wohnungen schafft; denn keinen anderen nutzbringenden Vogel kann er so leicht ansiedeln und in beliebiger Menge vermehren wie ihn, welcher glücklicherweise mehr und mehr erkannt und geliebt wird.

Ein nahrungsuchender Staar ist eine allerliebste Erscheinung. Geschäftig läuft er auf dem Boden dahin, ruhelos wendet er sich bald nach dieser, bald nach jener Seite, sorgsam durchspäht er jede Vertiefung, jede Ritze, jeden Grasbusch. Dabei wird der Schnabel mit so viel Geschick und in so vielseitiger Weise gebraucht, daß man seine wahre Freude haben muß an dem Künstler, welcher ein so einfaches Werkzeug so mannigfach zu benutzen weiß. An gefangenen Staaren, welche einen mit Rasenstücken belegten Gesellschaftsbauer bewohnten, habe ich beobachtet, daß sie Grasbüsche allerorten auf das genaueste durchsuchen, indem sie ihren geschlossenen Schnabel zwischen die dichtstehenden Halmen einführen, ihn dann so weit als möglich spreizen und sich so Raum schaffen für die tastende Zunge, welche nunmehr verwendet werden kann. In derselben Weise werden auch Ritzen durchstöbert und unter Umständen vergrößert. Was dem Auge entgeht, spürt die Zunge auf, was heute nicht gefunden wurde, deckt morgen den Tisch.

Unsere größeren Falkenarten, namentlich Habichte und Sperber, ebenso Krähen, Elstern und Heher, auch Edelmarder, Wiesel, Eichhorn und Siebenschläfer, sind schlimme Feinde der Staare. Erstere gefährden die Alten oder flugbaren, letztere die noch unbehilflichen Jungen, welche sie aus den Nesthöhlen hervorziehen, so muthvoll die Alten sie auch vertheidigen. Doch gleicht die starke Vermehrung des Vogels alle etwa erlittenen Verluste bald wieder aus, und auch seine Klugheit mindert die Gefahren. So hält er sich z. B., wenn er im Felde Nahrung sucht, in Gesellschaft von Krähen und Dohlen auf, macht sich deren Wachsamkeit baldmöglichst zu Nutze und entflieht bei Ankunft eines Raubthieres, namentlich eines Raubvogels, während dieser von den muthigen Krähen angegriffen wird. Vor den Nachstellungen des Menschen sichert ihn glücklicherweise seine Liebenswürdigkeit und mehr noch sein wenig angenehmes, ja kaum genießbares Fleisch. In Gefangenschaft hält man ihn seltener als er verdient. Er ist anspruchslos wie wenige andere Vögel, sehr klug, äußerst gelehrig, heiter, lustig, zu Spiel und Neckerei geneigt, lernt Lieder nachpfeifen und Worte nachsprechen, schließt sich seinem Pfleger innig an, dauert fast ein Menschenalter im Käfige aus und vereinigt so viele treffliche Eigenschaften wie kaum ein anderer Stubenvogel ähnlichen Schlages.

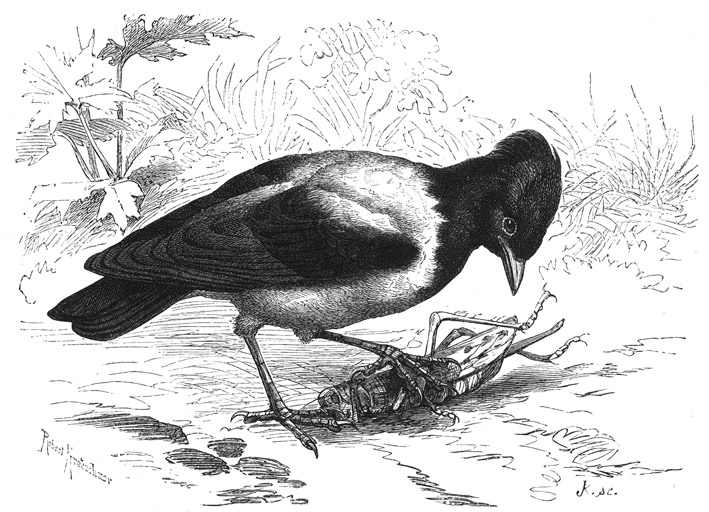

Der nächste Verwandte der Staare, welcher Europa bewohnt, ist der Rosenstaar, Hirten- oder Viehvogel, Viehstaar, Viehamsel oder Ackerdrossel ( Pastor roseus und peguanus, Turdus roseus und seleucis, Sturnus roseus und asiaticus, Psaroides, Acridotheres, Pecuarius, Thremmophilus und Nomadites roseus, Merula, Boscis und Gracula rosea), Vertreter der Sippe der Hirtenstaare ( Pastor), welche in Südasien zahlreich vertreten ist und sich durch länglich kegelförmigen, seitlich zusammengedrückten, auf der Firste sanft gewölbten, vor der schwach herabgebogenen Spitze mit kleinem Ausschnitte versehenen Schnabel, kräftige Füße, mittellange aber spitzige Flügel, unter deren Schwingen die zweite und dritte ebenfalls die längsten sind, mittellangen, leicht ausgeschnittenen, geraden oder sanft abgerundeten Schwanz und weiches, nicht verschmälertes, im Nacken meist zu einer Holle verlängertes Kleingefieder kennzeichnet. Das Gefieder der genannten Art ist auf dem Kopfe, woselbst es einen langen, hängenden Nackenschopf bildet, und dem Halse, vorderseits bis zur Brust, hinterseits bis zum Anfange des Mantels herab, schwarz, tief violett metallisch schimmernd, auf Flügeln, Schwanz, unteren und oberen Schwanzdecken nebst den Unterschenkeln schwarz, stahlgrün scheinend, übrigens blaß rosenroth, der Schnabel rosenroth, unten mit scharf abgesetzter Wurzelhälfte, der Fuß röthlichbraun. Beim Weibchen sind alle Farben matter wie auch die rosenrothen Theile bräunlichweiß verwaschen, die unteren Deckfedern breit weißlich gerandet. Die jungen Vögel sind graulichrostfahl, unterseits heller, auf Kinn, Kehle und Bauch weißlich, ihre Schwingen und Deckfedern dunkelbraun, außen rostbräunlich gesäumt; der Schnabel ist gelblichbraun, an der Spitze dunkel. Die Länge beträgt einundzwanzig bis dreiundzwanzig, die Breite neununddreißig bis zweiundvierzig, die Fittiglänge zwölf, die Schwanzlänge sieben Centimeter.

Rosenstaar ( Pastor roseus). 3/5 natürl. Größe.

Der Rosenstaar gehört zu den Zigeunervögeln, weil auch er in manchen Jahren in gewissen Gegenden massenhaft auftritt, in anderen wiederum hier gänzlich fehlt, obgleich dem Anscheine nach alle Bedingungen wesentlich dieselben geblieben sind. Als Brennpunkt seines Verbreitungsgebietes haben wir die innerasiatischen Steppen anzusehen; von ihnen aus erweitert sich der regelmäßige Wohnkreis einerseits bis Südrußland und die Donautiefländer, anderseits bis Kleinasien, Syrien, nach Osten endlich bis in die Mongolei und China. Seine Brutstätten verlassend, wandert der Vogel allwinterlich nach Indien, ohne jedoch von Mesopotamien aus durch Persien seinen Weg zu nehmen, besucht auch, jedoch nicht alljährlich, Griechenland und Italien, Afrika dagegen nur äußerst selten. Nun aber geschieht es, daß er zuweilen, und zwar gewöhnlich im Sommer um die Brutzeit, sein Verbreitungsgebiet weit überschreitet und nicht allein in der Richtung seiner Zugstraßen, sondern strahlenförmig nach verschiedenen Seiten hin weiter zieht. Bei dieser Gelegenheit erscheint er in allen Theilen Italiens und Griechenlands, überhaupt auf der ganzen Balkanhalbinsel, in den Donautiefländern und in Ungarn, auch wohl in allen übrigen Kronländern Oesterreichs, ebenso in Deutschland, der Schweiz, in Frankreich, Holland, Belgien, Dänemark, Großbritannien, ja selbst auf den Färinseln. Stölker hat sich die Mühe nicht verdrießen lassen, sein zeitweiliges Vorkommen in der Schweiz und Deutschland zusammenzustellen, und als Ergebnis gewonnen, daß unser Zigeunervogel binnen hundert Jahren, vom Jahre 1774 bis 1875, erwiesenermaßen sechzehnmal in der Schweiz und siebenunddreißigmal in Deutschland vorgekommen ist. Ein besonders zahlreicher Schwarm durchflog im Jahre 1875 halb Europa, überschwemmte fast alle Kronländer Oesterreichs und ebenso die meisten Länder und Provinzen Deutschlands, obgleich er hier nicht allerorten beobachtet wurde, erschien endlich in zahlreicher Menge in Italien, hauptsächlich in der Provinz Verona, siedelte sich daselbst fest an, brütete und verschwand spurlos wieder. Da, wo der Vogel regelmäßiger auftritt, wie beispielsweise in Südrnßland, Kleinasien, Syrien, kommt er aus seiner Winterherberge in der ersten Hälfte des Mai an, verweilt am Brutplatze aber nur bis zum Anfange des August, verschwindet und zieht nun langsam der Winterherberge zu, in welcher er gegen Ende des September oder Oktober einzutreffen und bis zum März zu verweilen pflegt.

Da ich auf meiner letzten Reise nach Sibirien und Turkestan in den Steppen der letztgenannten Provinz den Rosenstaar wiederholt, an einzelnen Stellen auch in namhafter Menge, gesehen habe, vermag ich aus eigener Anschauung über sein Auftreten in der Heimat zu sprechen. Wer den Vogel genau beobachtet, wird ihn lieb gewinnen; denn er ist voll Leben und in jeder seiner Bewegungen wie in seinem ganzen Wesen anmuthig. Sein Betragen erinnert allerdings in vieler Beziehung an das Gebaren unseres deutschen Staares, weicht jedoch in anderer Hinsicht wesentlich davon ab. Wie der Staar läuft er nickend auf dem Boden einher, alles durchspähend, alles untersuchend, fliegt ebenso, wie unser Haus- und Gartenfreund, nach kurzem Laufen auf und über die vor ihm nach Nahrung suchenden Schwarmgenossen hinweg, um vor ihnen wieder einzufallen, und bringt dadurch selbst in den auf dem Boden laufenden Trupp mehr Leben. Er fliegt auch ganz ähnlich wie der Staar, nur daß seine Schwärme in der Luft nicht so dicht geschlossen sind, und der Flug nicht so stürmisch dahinwogt. Mehr als durch seine Bewegung unterscheidet er sich aber durch sein Wesen überhaupt. Er ist viel unruhiger als unser Staar, durchschwärmt täglich ein sehr weites Gebiet, erscheint im Laufe des Tages zu wiederholten Malen auf denselben Plätzen, hält sich hier aber immer nur kurze Zeit auf, durchsucht in der geschilderten Weise eine Strecke, erhebt sich und fliegt weiter, um vielleicht erst in einer Entfernung von mehreren Kilometern dasselbe Spiel zu beginnen. Von Zeit zu Zeit, zumal in den Nachmittagsstunden, schwärmt der ganze Flug ein Viertelstündchen und länger in hoher Luft umher, nach Art der Bienenfresser Kerbthiere fangend; hierauf läßt er sich wieder auf den Boden nieder und sucht so eifrig, als ob er in der Höhe nicht das geringste gefunden. Von der eigenthümlichen Pracht seines Gefieders bemerkt man im Fluge wenig: das Rosenroth, welches vom Boden leuchtend sich abhebt, verbleicht im Fluge zu lichteren Tönen, welche man eher schmutzig fahlweiß als rosenroth nennen möchte. Gegen Abend sammeln sich wahrscheinlich mehrere Flüge; denn man sieht sie dann in dichtem Gewimmel, zu vielen Hunderten vereinigt, auf bestimmten Plätzen umherfliegen oder auf hervorragenden Punkten in der Steppe, meist Felsengraten, so dicht gedrängt nebeneinander sitzen, daß ein Schuß von uns nicht weniger als fünfundzwanzig von ihnen in unsere Gewalt brachte. Kurze Zeit später fliegen sie ihren Schlafplätzen zu, in der Steppe Weidendickichten, mit denen sie, in Ermangelung höherer Baumkronen, sich begnügen müssen. Zu solchen Schlafplätzen strömen sie um Sonnenuntergang gleichzeitig mit Röthel- und Rothfußfalken von allen Seiten herbei; während die Falken aber vor dem Aufbäumen noch längere Zeit im spielenden Fluge sich gefallen, verschwinden die herankommenden Rosenstaare ohne Zaudern zwischen dem Grün der Weiden. Kein lautes Geschrei wie von unseren Staaren, kein längeres Geschwätz wird nach dem Einfallen vernommen: still und geräuschlos, wie sie angeflogen kamen, gehen sie auch zur Ruhe, und ob sie sich gleich zu tausenden ihrer Art gesellen sollten. In dieser Schweigsamkeit finde ich einen erheblichen Unterschied zwischen ihnen und den so nah verwandten Staaren, und ebenso glaube ich das Geräuschlose des Fluges besonders hervorheben zu müssen, weil es mit jener Schweigsamkeit vollständig im Einklange steht. Dem eben gesagten entspricht, daß man den Lockton, ein sanftes »Swit« oder »Hurbi« nur selten vernimmt, ebenso, daß sie im Singen viel weniger eifrig sind als unsere Staare. Ihr Gesang, den ich namentlich von den von mir gepflegten Käfigvögeln oft gehört habe, ist nichts anderes als ein ziemlich rauhes Geschwätz, in welchem die erwähnten Locktöne noch die wohllautendsten, alle übrigen aber knarrend und kreischend sind, so daß das Ganze kaum anders klingt als »Etsch, retsch, ritsch, ritz, scherr, zirr, zwie, schirr, kirr« etc., wobei »Ritsch« und »Schirr« am häufigsten erklingen. Nordmann, welcher den Rosenstaar in Südrußland beobachten konnte, meint nicht mit Unrecht, daß der Gesang einer Gesellschaft dieser Vögel am besten mit dem quitschenden Geschrei einer im engen Raume eingesperrten, untereinander hadernden und sich beißenden Rattengesellschaft verglichen werden mag.

Kerbthiere allerlei Art, insbesondere große Heuschrecken und Käfer, außerdem Beeren und Früchte, bilden die Nahrung der Rosenstaare. Als Vertilger der mit Recht gefürchteten Wanderheuschrecke erweisen sie sich so nützlich, daß Tataren und Armenier bei ihrem Erscheinen noch heutigen Tages Bittgänge veranstalten, weil sie die Vögel als Vorläufer bald nachrückender Heuschreckenschwärme ansehen. Nach Ansicht der Türken tödtet jeder Rosenstaar erst neunundneunzig Heuschrecken, bevor er eine einzige verzehrt, was thatsächlich wohl nichts anderes heißen mag, als daß der Vogel mehr umbringt, als er frißt. Leider läßt er es hierbei nicht bewenden, sondern fällt, sobald seine Jungen groß geworden sind, verheerend in Obstgärten, insbesondere in Maulbeerpflanzungen und Weinbergen, ein und wird deshalb bei Smyrna im Mai »Heiliger«, im Juli dagegen »Teufelsvogel« genannt. Auch in seiner Winterherberge verfährt er nicht anders als in der Heimat. Während er hier wie dort den Herden, deren Nähe er stets aufsucht, insofern dient, als er den Thieren die lästigen Schmarotzer abliest, richtet er in den Reisfeldern Indiens oft so arge Verwüstungen an, daß man genöthigt ist, seinetwegen Schutzwachen aufzustellen.

Bei der Wahl des Brutgebietes ist Vorhandensein von Wasser eine der ersten Bedingungen; in der Steppe findet man daher um die Brutzeit Rosenstaare so gut als ausschließlich in der Nähe von Flüssen, Bächen oder Seen. Gesellig wie immer, scharen sich an den Brutplätzen meist ungeheuere Schwärme, tausende und abertausende, so daß es bald ebensowohl an passenden Nistgelegenheiten wie an Schlafplätzen mangelt. Selbstgegrabene Höhlungen, allerlei Spalten und Löcher im Felsgeklüfte oder Gemäuer, ebenso, obschon seltener, Baumhöhlen dienen zur Brutstätte. Da aber die passenden Plätze bald besetzt sind, werden auch Holzstöße, Steine oder Reisig benutzt, und viele Nester irgendsonstwo, gleichviel, ob an einer geschützten oder ungeschützten, überdachten oder oben offenen Stelle angelegt. Ein Nest steht dicht neben dem anderen; keines aber ist mit irgend welcher Sorgfalt hergerichtet; und da außerdem allerlei Raubthiere die Brutplätze oft besuchen und das wirre Genist noch mehr auseinanderreißen, um zu den Eiern oder Jungen zu gelangen, sieht solcher Brutplatz wüster aus als irgend eine andere Nistansiedelung der Vögel. Von den Hunderttausenden, welche im Jahre 1875 Süd- und Westeuropa überschwemmten, wurden diejenigen, welche sich um Villafranca ansiedelten, durch Betta trefflich beobachtet. Ihm danken wir ein sehr lebhaftes Bild des Betragens am Brutplatze. Es war am dritten Juni, als etwa zwölf- bis vierzehntausend der fremden Gäste anlangten, um sofort von den Mauern der Veste Besitz zu ergreifen und die dort brütenden Staare, Schwalben, Sperlinge und Tauben zu vertreiben. Diejenigen, welche keinen Platz mehr fanden, besetzten die Dächer der angrenzenden Häuser und verdrängten auch hier deren regelmäßige Nistgäste. Doch brüteten in einzelnen Gebäuden Staare und Rosenstaare einträchtig neben- und untereinander. Jene, welche im Umkreise der Veste verblieben, begannen sofort mit der Reinigung aller in den Mauern befindlichen Löcher und Spalten, beseitigten jedes Hindernis, indem sie Steine, auch solche von größerem Gewichte, Scherben, Holzwerk, Stroh, Schädel und andere von hier verendeten oder umgebrachten Thieren herrührende Geripptheile herabwarfen und nunmehr aus Reisern und Stroh, Heu, Gras etc. ihre Nester erbauten. Am siebzehnten Juni waren die aus fünf bis sechs weißgrünlichen, etwa achtundzwanzig Millimeter langen, zweiundzwanzig Millimeter dicken Eiern bestehenden Gelege vollständig, am vierzehnten Juli aber die Jungen bereits flügge. Während der Brutzeit waren auch die Männchen außerordentlich geschäftig, sangen oder schwatzten vom frühesten Morgen an und flogen beständig ab und zu. Unter den erheiterndsten Stellungen und wechselseitigem Heben und Senken der Federhaube, fortwährend streitend und hadernd, versetzte eines dem anderen ernstlich gemeinte Hiebe mit dem Schnabel. Für die Weibchen, welche das Nest nicht verließen, zeigten die Männchen warme Zuneigung, fütterten sie mit großer Sorgfalt und vertheidigten sie auf das beste. Gegen Abend verließen fast alle Männchen die Niststelle und begaben sich nach den einige Kilometer von Villafranca entfernten Umgebungen von Custozza und Santa Lucia dei Monti, um dort auf den hohen Bäumen zu übernachten. Die Jungen wurden von beiden Eltern reichlich mit Nahrung, größtentheils Heuschrecken, versorgt, und es war äußerst fesselnd zu sehen, wie die außerordentliche Menge von Rosenstaaren in Flügen von zehn, zwanzig bis vierzig zu diesem Zwecke sich auf die näher und weiter gelegenen Felder begab, um vereint mit gewonnener Beute zu den Jungen zurückzukehren. Am zwölften Juli in der Frühe wurde ein allgemeiner Ausflug aufs Land unternommen, und abends kehrten nur einige Alte zurück. Am dreizehnten nachmittags sah man die Rosenstaare in großer Anzahl auf den im Garten der Festung befindlichen Obstbäumen versammelt, und am vierzehnten fand die allgemeine Abreise statt.

Dem massenhaften Fange dieser Vögel wurde durch ein Gesetz gesteuert, dessen ungeachtet aber ein förmlicher Handel mit Gefangenen getrieben und das Stück um zwei bis fünf, später um zwölf bis achtzehn Lire verkauft. Einige Bewohner Villafrancas hielten die Jagd auf Rosenstaare zum Schutze des Obstes für nöthig und behaupteten, daß der an demselben verursachte Schaden weit größer sei als der Nutzen, welchen die Fremdlinge durch Vertilgung der Heuschrecken leisteten; dieser Ansicht widersprachen jedoch sowohl die Landleute von Villafranca als auch Betta's eigene Beobachtungen; denn er mußte bemerken, daß der Schaden, welchen die Rosenstaare zuweilen an Kirschen verübten, kein nennenswerther war im Verhältnisse zu dem Nutzen, welchen sie durch Wegfangen der Heuschrecken stifteten. Von den Gefangenen starben, ungeachtet der Leichtigkeit, mit welcher sie sich an den Käfig zu gewöhnen schienen, achtzig von hundert; namentlich junge Vögel fielen in großer Menge.

Betta bemerkt, daß der Rosenstaar im Käfige sich ebenso wie der Staar zähmen läßt und dieselbe Lebhaftigkeit und Beweglichkeit besitzt; ich meines Theils kann dem nicht zustimmen und muß nach meinen Erfahrungen den gefangenen Rosenstaar als einen ziemlich langweiligen Käfigvogel erklären. Besonders betrübend ist, daß sein schönes Gefieder trotz der sorgfältigsten Pflege bald zu einem trüben Blaßroth verbleicht.

Die zweite Unterfamilie begreift die Glanzstaare oder Glanzdrosseln ( Lamprotornithinae) in sich, gedrungen gebaute Vögel mit mittellangem, kräftigem, auf der Firste gewölbtem, seitlich zusammengedrücktem Schnabel, hochläufigen, ziemlich langzehigen Füßen, mäßig langen Flügeln, verschieden langem Schwanze und prachtvoll glänzendem Gefieder.

Die Glanzstaare bewohnen Afrika, Südasien und Australien, besonders zahlreich den erstgenannten Erdtheil, beleben die verschiedensten Oertlichkeiten, sind höchst gesellig, lebhaft, munter, dreist und geschwätzig, nähren sich ebenso von pflanzlichen wie von thierischen Stoffen, gehen rasch, mehr schreitend als hüpfend, fliegen leicht, gewandt, wenn auch etwas schleppend, singen eifrig aber schlecht, brüten in Höhlungen oder großen, liederlich znsammengetragenen Kuppelnestern und legen fünf bis sechs gefleckte Eier.

Bei den Schweifglanzstaaren ( Lamprotornis oder Urauges), den größten Gliedern der Unterfamilie, ist der Schnabel mittellang, seitlich zusammengedrückt, auf der Firste sanft gebogen, an den Schneidenrändern ausgeschweift, der Fuß kräftig und hochläufig, auch dadurch ausgezeichnet, daß die äußere und innere Zehe gleiche Länge haben, der Flügel lang, aber abgerundet, da die dritte bis sechste Schwinge die Spitze bilden, der Schwanz sehr lang und stark gesteigert, das Gefieder metallisch glänzend, aber minder sammetartig als bei den Verwandten.

Wohl die bekannteste Art der Sippe ist der Erzglanzstaar ( Lamprotornis aeneus oder aenea, und longicauda, Turdus aeneus und caudatus, Merula viridis, longicauda, Corvus aureoviridis, Juida und Urauges aeneus). Die Länge beträgt funfzig, die Fittiglänge neunzehn, die Schwanzlänge dreißig Centimeter. Kopf, Kinn und Oberkehle sind schwarz, goldig schimmernd, Obertheile und Schwingen dunkel metallischgrün, die Oberflügeldeckfedern durch einen kleinen matt sammetschwarzen Fleck geziert, Kehlmitte, Bürzel, Oberschwanzdecken, Untertheile und die Steuerfedern, welche durch mehr oder weniger hervortretende dunklere Querbinden geschmückt werden, dunkel purpurviolett, die Federn der Brustmitte mehr ins Kupferrothe spielend, alle letzterwähnten Theile und das ganze Gefieder überhaupt herrlich glänzend. Das Auge ist hellgelb; der Schnabel und die Füße sind schwarz.

West-, Mittel-, Ost- und Südafrika sind das Vaterland dieses Prachtvogels. Levaillant erzählt, daß derselbe in großen Flügen zusammenlebe, sich auf Bäumen aufhalte, aber auch auf die Erde herabkomme, um Würmer und Kerbthiere aufzusuchen, daß er sich auf dem Boden wie eine Elster bewege und fortwährend schreie, weiß aber im übrigen nichts über ihn zu berichten. Auch ich habe in meinen Tagebüchern wenig über ihn niedergeschrieben, weil ich glaubte, daß er hinlänglich bekannt wäre. So viel mir erinnerlich, haben wir ihn nur in den Urwaldungen getroffen und zwar höchstens in kleinen Familien, niemals aber in großen Banden, wie Levaillant angibt. Die Paare oder die Trupps leben viel auf dem Boden und bewegen sich hier ganz nach Art unserer Elstern; die Ähnlichkeit wird namentlich dadurch eine auffallende, daß der Erzglanzstaar seinen prächtigen Schwanz ganz wie die Elster nach oben gestelzt trägt. Fremdartigen Erscheinungen gegenüber zeigt sich der schöne Vogel höchst mißtrauisch, ist auch da scheu, wo er den Menschen nur von seiner guten Seite kennen gelernt hat. Doch naht er sich zuweilen den Ortschaften: ich erinnere mich, ihn manchmal unmittelbar neben den letzten Strohhütten einzelner Walddörfer gesehen zu haben. Nach mehrjährigen Beobachtungen an gefangenen Schweifglanzstaaren kann ich sagen, daß sie sich in jeder Beziehung als zünftige Mitglieder ihrer Unterfamilie erweisen und im wesentlichen genau ebenso betragen wie die kurzschwänzigen Arten, welche ich eingehender zu besprechen gedenke. Ihre Bewegungen sind leicht und zierlich, ebenfalls einigermaßen schleppend, jedoch keineswegs unkräftig. Der lange Schweif wird in der beschriebenen Weise getragen, wenn der Vogel auf dem Boden umherhüpft, senkrecht herabfallend dagegen, wenn er, im Gezweige sitzend, tieferer Ruhe sich hingibt. Die Stimme ist rauh und kreischend, dabei aber so eigenthümlich, daß man sie schwerlich mit einer anderen uns bekannten verwechseln kann; der Gesang, welchen man außer der Mauserzeit bis zum Ueberdrusse vernimmt, ist nichts anderes als eine unendliche Wiederholung und Vertonung der gewöhnlichen Stimmlaute oder ein Kreischen, Krächzen, Knarren und Quietschen ohne Ende. Unsere Elster vermag, wenn sie plaudert, einen Begriff des Liedes eines Erzglanzstaares zu geben, verfügt aber über einen bei weitem größeren Tonschatz als letzterer. Im freien Walde oder überhaupt aus der Ferne vernimmt man die quietschenden Laute als tönende Pfiffe und das Geknarr und Gekrächz, welches sie verbindet, so gemildert und vertönt, daß man zu einem günstigeren Urtheile geneigt ist. Wer nicht nach besonderer Ohrenweide trachtet, vergißt über der Lebhaftigkeit, Regsamkeit und Beweglichkeit, dem Selbstbewußtsein des Auftretens und der Pracht des auf fernhin schimmernden Gefieders den Mangel an Wohllaut des Gesanges vollständig.

Obwohl ich während meines Aufenthaltes in Afrika niemals ein Nest des Erz- oder eines anderen Schweifglanzstaares gefunden habe, glaube ich doch nicht fehl zu gehen, wenn ich auch ihn zu den Höhlenbrütern zähle und annehme, daß die freistehenden Nester, von denen Verreaux und Heuglin berichten, nur Nothbehelfe sind. Die Brutzeit fällt in Nordostafrika in den August, hier wie im übrigen Verbreitungsgebiete in die Regenzeit, welche den Frühling in das Land bringt. Während die Fortpflanzung ihn beschäftigt, ist der Erzglanzstaar lebhafter als je, schwatzt, krächzt, pfeift und kreischt vom frühen Morgen bis zum späten Abend, nur in den Mittagsstunden kurze Ruhe sich gönnend, und beginnt mit anderen Männchen seiner Art, nicht minder auch mit verschiedenen andersartigen Vögeln, Zank und Streit. Wahrscheinlich hilft das Männchen dem Weibchen die Eier zu zeitigen, sicherlich, die Jungen aufzufüttern. Letztere steht man, laut Heuglin, nach dem Ausfliegen dicht gedrängt auf einem Zweige sitzen, während die Eltern, Nahrung suchend, emsig von Ast zu Ast fliegen oder auf dem Boden umherlaufen, auch wohl mit ihresgleichen und anderen Vögeln hadern.

Die Nahrung besteht in Kerbthieren, Sämereien und Früchten aller Art. Erstere werden vom Boden abgelesen und im Fluge gefangen, selbst aus einem Aase hervorgezogen, letztere gesammelt und gepflückt, wo immer möglich.

Dank der Leichtigkeit, gefangene Glanzstaare zu ernähren, erhalten wir auch den Erzglanzstaar nicht selten lebend. Bei guter Pflege dauert er viele Jahre im Käfige aus, schreitet wohl auch zur Fortpflanzung. In meinen »Gefangenen Vögeln« habe ich sein und seiner Verwandten Betragen im Gebauer eingehend geschildert.

Glanzstaare im engeren Sinne ( Lamprocolius) heißen die kurzschwänzigen Arten der Unterfamilie. Ihre übrigen Merkmale sind im wesentlichen dieselben wie bei den Schweifglanzstaaren. Der Schnabel ist mittellang, sanft gegen die Spitze hin gebogen, der Oberschnabel etwas über den unteren verlängert, der Fuß kräftig, hochläufig, mittellangzehig und mit starken Nägeln bewehrt, der Flügel ziemlich lang, etwa bis zur Hälfte des kurzen, gerade abgeschnittenen, ein wenig ausgeschweiften oder etwas abgerundeten Schwanzes hinabreichend, in ihm die dritte oder vierte Schwinge die längste, das Gefieder mehr oder weniger sammetartig und prachtvoll metallisch schimmernd.

In Nordostafrika lebt ziemlich häufig der Stahlglanzstaar, »Wordit« der Abessinier ( Lamprocolius chalybaeus, Lamprotornis chalybaeus, abyssinicus und cyaniventris, Juida chalybaea). Seine Länge beträgt siebenundzwanzig, die Breite sechsundvierzig, die Fittiglänge vierzehn, die Schwanzlänge neun Centimeter. Das Gefieder ist, mit Ausnahme eines schwach angedeuteten Fleckes in der Ohrgegend und der Deckfedern des Unterarmes, tief und dunkel stahlgrün, jede der Arm- und größten Oberflügeldeckfedern am Ende durch einen rundlichen sammetschwarzen Fleck geziert. Die Färbung zeigt einen wundervollen Glanz und Schimmer und schillert in verschiedener Beleuchtung in einer mit Worten kaum auszudrückenden Weise. Zwischen Männchen und Weibchen bemerkt man keinen Unterschied; die Jungen aber sind nur auf der Oberseite metallisch grün und auf der unteren dunkel bräunlichgrau, fast glanzlos.

Der Glanzstaar bewohnt die dichten Waldungen der Flußthäler wie die dünner bestandenen der Steppe oder des Gebirges von ganz Nordostafrika, kommt aber auch in Senegambien vor. Im abessinischen Hochlande steigt er, laut Heuglin, bis zu dreitausend Meter unbedingter Höhe empor. Er lebt gewöhnlich paarweise; nur nach der Brutzeit bildet er kleine Flüge. Diese treiben sich ebensowohl im dichtesten Gebüsche wie auf den über die Ebene zerstreuten Felsblöcken herum. Die Stahlglanzstaare sind munter und regsam, wie alle ihre Familienverwandten, halten sich viel auf dem Boden und in niederen Gebüschen, gegen Abend aber auch in höheren Bäumen auf. Der eigenthümliche Flug macht sie dem geübten Auge in jeder Entfernung kenntlich. Er entspricht so recht den sammetnen Flügeln, ist weich wie diese, zwar ziemlich leicht, aber nicht schnell, eher schleppend. Der Lauf ist sehr rasch, mehr sprung- als schrittweise, fördernd und rastlos. Ueber andere Begabungen läßt sich nicht viel rühmenswerthes sagen. Der Gesang ist kaum als solcher zu bezeichnen, weil nicht viel mehr als eine beständige Wiederholung des mißtönenden und kreischenden Locktones und dazwischen eingefügtes Knarren und Krächzen. Gleichwohl verzeiht man dem Vogel alle Mißklänge, welche er mit unvergleichlicher Ausdauer vernehmen läßt. Sein Wesen steht mit seinem prachtvollen Gefieder im Einklange. Klug, lebhaft und selbstbewußt, sogar gefallsüchtig pflegt er aufzutreten, hält sich stets sorgfältig rein, mischt sich nicht unter andere Vögel, nicht einmal gern unter seine Sippschaftsgenossen, ist, mit alleiniger Ausnahme der Mittagsstunden, ununterbrochen in Thätigkeit und sucht seine Eigenschaften und Begabungen jederzeit zur Geltung zu bringen. So erwirbt er sich auch dann noch die Theilnahme, wenn man von der Pracht des Gefieders absieht; diese Pracht aber ist so groß, daß man immer von neuem wieder zur Bewunderung hingerissen wird. Wenn man durch das Düster des Waldes geht, geschieht es wohl manchmal, daß plötzlich ein heller Schimmer in die Augen fällt, vergleichbar einem Sonnenstrahle, welcher von einer spiegelnden Metall- oder Glasfläche zurückgeworfen wird. Der Schimmer ist wirklich nichts anderes als der vom Gefieder abprallende Sonnenschein; denn wenn man den Glanzstaar aufgefunden hat, kann man gewahren, daß er bei günstiger Beleuchtung mit jeder Bewegung einen Sonnenstrahl zurückspiegelt. Gleich nach dem Tode verliert das Gefieder den größten Theil seiner Schönheit; seine volle Pracht zeigt es nur, so lange der Vogel lebt, so lange er sich in der glühenden afrikanischen Sonne bewegt.

Glanzstaare.

1 Schuppen-, 2 Stahl-, 3 Erzglanzstaar.

Nach Heuglin fällt die Brutzeit in die Monate Juli bis September. Als Brutplätze werden meist Affenbrodbäume, Christusdornen und Akazien gewählt. Oft stehen sechs bis acht Nester auf einem und demselben Baume, je nach Umständen drei bis zehn Meter über dem Boden. Grobe, dürre, schwarze Reiser, unordentlich zusammengeschichtet, bilden den sehr umfangreichen Außenbau, Gras, Federn, Wolle und dergleichen die saubere Auskleidung der kleinen, tief im Inneren gelegenen Brutkammer. Die drei Eier sind etwa sechsundzwanzig Millimeter lang und auf heller oder dunkler bläulichgrünem Grunde mit einzelnen blaugrauen und violettbraunen Punkten und Flecken gezeichnet. Nach langjährigen Beobachtungen an gefangenen Glanzstaaren muß ich bemerken, daß vorstehende Beschreibung nicht erschöpfend ist. Wahrscheinlich erbaut sich auch der Stahlglanzstaar nur im Nothfalle freistehende Nester, nistet vielmehr, ebenso wie andere seiner Sippe, regelmäßig in Baumhöhlungen, deren Inneres er in der geschilderten Weise auskleidet. Die Eier werden, wie es scheint, von beiden Eltern bebrütet, die Jungen vom Männchen wie vom Weibchen groß gefüttert. Sie entfliegen dem Neste in einem fast glanzlosen Federkleide, erhalten jedoch die volle Pracht und allen Glanz des Alterskleides binnen wenigen Wochen, und zwar durch Verfärbung, nicht durch Mauser.

Bei den abessinischen Sängern und Dichtern spielt der Stahlglanzstaar eine bedeutsame Rolle; denn ihm schreibt man, mehr den Eifer als die Schönheit des Liedes würdigend, die Erfindung des Gesanges zu. Gleichwohl hält den Vogel in Nordostafrika niemand im Käfige. Er gelangt auch seltener als seine Verwandten lebend zu uns; doch habe ich ihn einige Male gepflegt und gefunden, daß er sich kaum von letzterwähnten unterscheidet. Wie dieser dauert er bei guter Pflege trefflich aus, schreitet auch, wenn man seine Lebensbedingungen erfüllt, zur Fortpflanzung. Ich habe zwar nicht von ihm, wohl aber von seinen Verwandten wiederholt Junge gezüchtet.

Die Hirtenglanzstaare ( Notauges) unterscheiden sich von den vorstehend beschriebenen Arten nur durch etwas schlankeren Schnabel, höhere Beine, kürzeren Schwanz und buntes Gefieder.

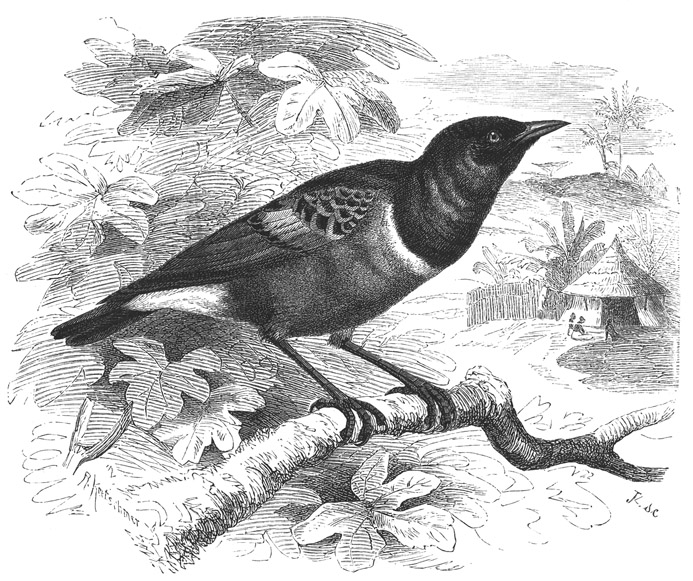

Prachtglanzstaar ( Notauges superbus). 5/8 natürl Größe.

Der Prachtglanzstaar ( Notauges superbus, Lamprotornis und Juida superba, Lamprocolius superbus) erreicht eine Länge von einundzwanzig und eine Breite von etwa siebenunddreißig Centimeter; die Fittiglänge beträgt einhundertundsechzehn, die Schwanzlänge fünfundsechzig Millimeter. Oberkopf und Nacken sind schwarz, schwach goldig schimmernd, die Obertheile stahlgrün, Kehle, Vorderhals und Kropf blaugrün, die übrigen, durch ein schmales, weißes Querband von der dunklen Oberbrust getrennten Untertheile schön zimmetbraun, die Unterflügel und Schwanzdecken wie üblich mit runden sammetartigen Flecken geziert, welche zwei Querbinden bilden. Das Auge ist weiß, der Schnabel und der Fuß sind schwarz.

Das Verbreitungsgebiet dieses prachtvollen Vogels beschränkt sich, so viel bekannt, in Ostafrika vom achten Grade nördlicher bis zum siebenten Grade südlicher Breite. Ueber seine Lebensweise fehlen eingehende Beobachtungen; doch läßt sich aus den bekannt gewordenen schließen, das dieselbe der eines weiter nördlich vorkommenden Verwandten, des Erzbauchglanzstaares ( Notauges chrysogaster) im wesentlichen gleicht. Beide Arten sind Hirtenvögel, welche, falls immer möglich, den Rinder- und Schafherden folgen oder mindestens da, wo jene geweidet haben, sich umhertreiben. Ein Flug dieser Vögel durchstreift nach meinen Beobachtungen während des Tages ein ziemlich weites Gebiet, bald auf verschiedenen Bäumen sich sammelnd, bald wieder laufend sich zerstreuend. In den Früh- und Abendstunden setzt sich die ganze Schar auf einen der höheren Bäume nieder, und die Männchen singen nach Staarenart von dort herab ihr Morgen- oder Abendlied. Während des Mittags verbergen sie sich still im Gezweige der Bäume, in den übrigen Stunden des Tages schweifen sie rastlos umher. Ihr Gang ist der unserer Drossel, und dieser ähneln sie auch darin, daß sie bei Verfolgung immer auf kleine Strecken dahinfliegen, in einem Busche sich bergen, hier den Verfolger abwarten und wieder davon eilen, wenn derselbe naht. So lange sie Nahrung suchen, ist die ganze Gesellschaft nicht einen Augenblick lang ruhig. Alles lärmt und schreit durch einander, und auch während des Fliegens noch schreien sämmtliche Glieder eines Fluges, und nicht eben in der ansprechendsten Weise, laut auf. Ihre Regsamkeit läßt sie bald bemerklich werden; sie wissen sich jedoch mit Vorsicht dem Schützen geschickt zu entziehen und werden, wenn sie sich verfolgt sehen, bald sehr scheu. Die Nahrung der Hirtenglanzstaare ist zwar im wesentlichen dieselbe wie bei anderen Arten der Unterfamilie, aber doch insofern verschieden, als beide vorzugsweise Kerbthieren nachjagen, welche durch die Herden herbeigelockt werden.

Ueber die Fortpflanzungsgeschichte des Prachtglanzstaares mangeln zur Zeit noch Berichte; die Nester des Erzbauchglanzstaares dagegen fand Heuglin in der Steppe und beschreibt sie ganz ebenso wie jene des Stahlglanzstaares. Im September und Oktober findet man in ihnen drei oder vier, fünfundzwanzig Millimeter lange, achtzehn Millimeter dicke, feinschalige, auf grünlichblauem oder spangrünem Grunde mit zahlreichen, gegen das stumpfe Ende hin dichter stehenden graublaulichen, violettbraunen und rostbraunen Flecken gezeichnete Eier.

Durch zierlichen, etwas gebogenen, gegen die Spitze hin zusammengedrückten Schnabel, ziemlich schwache, aber langzehige Füße, verhältnismäßig kurze Flügel, mittellangen Schwanz und ein schuppiges Gefieder unterscheidet sich der Schuppenglanzstaar ( Pholidauges leucogaster, Turdus, Lamprotornis, Juida, Cinnyricinclus und Grandala leucogaster), Vertreter einer gleichnamigen Sippe ( Pholidauges), von seinen Verwandten. Die ganze Oberseite und der Hals bis zur Brust herab sind purpurblau, wundervoll ins Violette schimmernd, Brust und Bauch hingegen weiß, die Schwingen schwärzlichbraun, nach außen hin violett gerandet. Alle dunklen Stellen des Gefieders schillern bei gewisser Beleuchtung in kupferfarbigem Metallglanze. Die Farbe der Iris ist lebhaft braun, der Schnabel und der Fuß sind schwarz. Die jungen Vögel sind auf der Oberseite heller und dunkler braun gebändert, auf der Unterseite auf röthlichweißem Grunde braun gestrichelt. Die Länge des Männchens beträgt neunzehn, die Breite dreiunddreißig, die Fittiglänge elf, die Schwanzlänge sieben Centimeter.

Der Schuppenglanzstaar verbreitet sich über ganz Mittelafrika und einen Theil Westarabiens, bewohnt vorzugsweise gebirgige Gegenden und findet sich in Habesch noch bis zu dritthalbtausend Meter unbedingter Höhe, hier und da vielleicht noch höher. Ich habe ihn erst auf meiner zweiten afrikanischen Reise in den dünn bestandenen Wäldern, welche die Gehänge und den Fuß des nordöstlichen Gebirgswalles von Habesch bedecken, kennen gelernt. Hier lebt der überaus prachtvolle Vogel in zahlreichen Familien, und zwar in der Tiefebene so gut wie in der Höhe, scheint sich jedoch vom Gebirge selbst nicht weit zu entfernen. Es ist ein echter Baumvogel, welcher nur selten auf den Boden herab kommt und hier immer äußerst kurze Zeit verweilt. In den Nachmittagsstunden sammelt auch er sich, wie unser Staar, auf gewissen Lieblingsbäumen; aber er singt hier nicht, wie er überhaupt ein ziemlich stiller Gesell genannt werden muß. Man hört minutenlang nicht einen einzigen Ton von ihm. Die Familien bestehen aus sechs bis zwanzig Stück.

Selbst in dem an schön gefiederten Vögeln so reichen Abessinien fällt der Schuppenglanzstaar wegen der Pracht seiner Färbung auf. Namentlich wenn er fliegt, spielt das Sonnenlicht in wunderbarer Weise mit dem herrlichen Blau seines Rückens. Wenn man den Vogel zum ersten Male und fliegend sieht, ist man nicht im Stande, seine eigentliche Färbung zu erkennen. Die Oberseite erscheint kupferroth, mit einem schwachen Scheine ins Veilchenfarbene, nicht aber blau, wie sie doch wirklich ist. Nur zuweilen und bloß auf Augenblicke sieht man, daß dies auf Sinnentäuschung beruht; aber man ist dann geneigt, gerade die blaue Farbe als die durch besondere Beleuchtung hervorgebrachte und sozusagen uneigentliche anzusehen. Man staunt, wenn man den Vogel herabgeschossen hat und ihn in der Hand hält: er erscheint dann so ganz anders als früher.

Der Flug ist sehr leicht und zierlich, dabei äußerst rasch und behend, der Lauf ein drosselartiges Hüpfen, wie denn überhaupt der Vogel mich vielfach an unsere Rothdrossel erinnert hat. Aber er sucht sich mehr die Höhe als die Tiefe auf und fliegt, aufgeschreckt, immer zunächst den höchsten Bäumen zu, nicht, gleich den Drosseln, im Gebüsche fort. Wie es scheint, bevorzugt er die dem Wasser nahe gelegenen Bäume allen übrigen. An dem einmal gewählten Standorte hält er sehr fest: bei Mensa zum Beispiele sahen wir ihn bei jeder Jagd so ziemlich auf denselben Bäumen über dem Wasser. Zur Zeit unseres Aufenthaltes waren die Jungen bereits vermausert und die Alten im Hochzeitskleide; doch fand ich, aller Bemühungen ungeachtet, kein Nest und vermochte auch nichts sicheres über das Fortpflanzungsgeschäft zu erfahren. Heuglin dagegen berichtet, daß er im Juli halbflügge Junge beobachtet habe. Ueber das Nest scheint auch ihm nichts bekannt worden zu sein.

In Gefangenschaft habe ich den Schuppenglanzstaar nie gesehen.

Die Grakeln ( Graculinae), welche eine andere Unterfamilie bilden, kennzeichnen sich durch sehr gedrungenen Leibesbau, etwa kopflangen, dicken, hohen, unterseits im Querschnitte viereckigen, oben gerundeten, auf der Firste stark gewölbten Schnabel, kräftige und ziemlich kurze Füße, rundliche Flügel, unter deren Schwingen die vierte die Spitze bildet, kurzen, abgerundeten Schwanz, weiches, seidig glänzendes Gefieder und nackte, mehr oder minder ausgedehnte Hautstellen und Hautlappen, welche den Kopf zieren.

Als Urbild gilt die Atzel oder Meinate, auch Meino genannt ( Eulabes religiosa, musica und indica, Gracula religiosa, musica und minor, Pastor musicus), Vertreter einer gleichnamigen Sippe ( Eulabes), für welche die vorstehend gegebenen Merkmale gelten. Ihre Länge beträgt sechsundzwanzig, die Breite funfzig, die Fittiglänge fünfzehn, die Schwanzlänge sieben Centimeter. Das Gefieder ist tiefschwarz, auf Kopf und Hals mit tief veilchenfarben, auf dem übrigen Kleingefieder mit metallischgrün schimmernden Federenden; die Wurzeln der Handschwingen sind weiß und bilden eine sichtbare Flügelbinde. Die sehr lebhaft hochgelb gefärbten Hautwülste beginnen hinter jedem Auge, ziehen sich über die Ohren dahin, verdicken sich hier und heften sich mit einem schmalen Streifen an den Scheitel an. Ein anderer Fleck unter dem Auge ist ebenfalls nackt und gelb gefärbt. Der Schnabel ist orangefarbig, der Fuß gelb, das Auge dunkelbraun.

Die Meinate bewohnt die Wälder Indiens. Sie ist sehr häufig in dem Ghatgebirge und auf anderen Höhen bis zu tausend Meter über dem Meere, aber nicht gleichmäßig über das Land vertheilt; denn sie tritt bloß an gewissen Orten regelmäßig auf und fehlt anderen Gegenden gänzlich. Man begegnet ihr gewöhnlich in kleinen Flügen von fünf oder sechs Stück, während der kalten Jahreszeit jedoch auch in zahlreichen Schwärmen, welche dann unter allen Umständen, am liebsten in Bambusdickichten an den Ufern von Gebirgsströmen, gemeinschaftlich übernachten.

Atzel ( Eulabes religiosa). 3/8 natürl. Größe.

Während ihres Freilebens frißt sie ausschließlich Früchte und Beeren der verschiedensten Art und besucht deshalb, oft nicht gerade zur Zufriedenheit des Besitzers, alle nahrungsversprechenden Orte. Sie ist ein lebendiger, kluger und beweglicher Vogel, welcher in seinem Wesen und Betragen unserem Staare am nächsten kommt. Ihr Gesang ist sehr reichhaltig, wechselvoll und anmuthend, obgleich auch er einige unangenehme Laute hat. Die Kunst, andere Töne nachzuahmen, besitzt die Atzel in hohem Grade, wird deshalb oft gezähmt und, wenn sie außerordentliches leistet, schon in Indien oder auf Java mit zwei- bis dreihundert Mark bezahlt. Sie gewöhnt sich rasch an ihren Gebieter, fliegt frei im ganzen Hause umher oder aus und ein, sucht sich den größten Theil ihres Futters selbst, befreundet sich mit den Hausthieren und ergötzt jedermann durch ihr heiteres Wesen, ihre Gelehrigkeit und ihre Nachahmungsgabe. Liebhaber versichern, daß sie hinsichtlich der letzteren alle Papageien bei weitem übertreffe. Sie lernt nicht nur den Ton der menschlichen Stimme genau nachahmen, sondern merkt sich, wie der bestsprechende Papagei, ganze Zeilen, lernt Lieder pfeifen, ja selbst singen, ohne dabei die unangenehmen Eigenschaften der Sittiche zu bethätigen. Freilich leisten nicht alle Atzeln gleiches. Ich habe einzelne kennen gelernt, welche in der That allerliebst schwatzten und hierin unermüdlich waren, von der großen Mehrzahl aber nichts anderes erfahren, als daß sie anfänglich schrieen oder in ohrbelästigender Weise stümperten, später dagegen ebenso stumm als faul wurden, ununterbrochen fraßen, sich zu einem förmlichen Klumpen mästeten und endlich an Verfettung zu Grunde gingen. Zudem zeigten sie sich anderen Vögeln gegenüber unfreundlich und zänkisch, mißhandelten ihre Käfiggenossen, verunreinigten das Gebauer in widerwärtiger Weise und verleideten auch dem eifrigsten Liebhaber ihre Pflege und Wartung.

Vielleicht ist es richtig, hier eine kleine australische Vogelgruppe einzureihen, welche bald zu den Pirolen, bald zu den Paradiesvögeln gestellt, bald endlich als Kern einer besonderen Familie aufgefaßt worden ist, in Sein und Wesen aber viele gemeinsame Züge mit den Atzeln bekundet. Die Laubenvögel ( Tectonarchinae), welche ich meine, höchstens zehn, nur in Australien heimische Vögel, erreichen ungefähr die Größe unserer Dohle und kennzeichnen sich durch dicken, wenig hakigen Schnabel, mittelhohe, starke Füße, ziemlich lange Flügel und mittellangen, gerade abgeschnittenen oder seicht ausgebuchteten Schwanz.

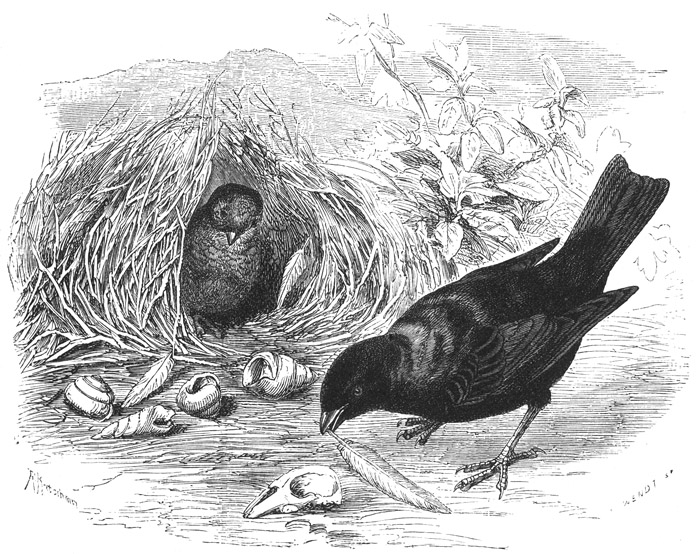

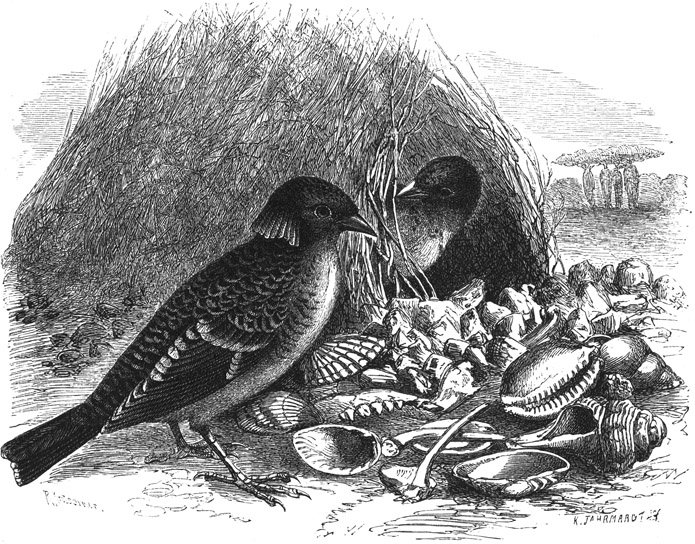

Die bekannteste Art der Unterfamilie ist der Laubenvogel ( Ptilonorhynchus holosericeus und Mac-Leyii, Kitta holosericea, Corvus squamulosus, Pyrrhocorax violaceus), Vertreter einer nur aus ihm selbst bestehenden Sippe. Sein Leib ist gedrungen, der Schnabel kräftig, auf dem Oberkiefer ziemlich stark gewölbt, mit seichtem Haken über den unteren gebogen, vor der Spitze mit zwei seichten Einschnitten versehen, der Unterkiefer leicht gekrümmt, der Fuß ziemlich hoch, dünn- und kurzzehig, der Flügel, in welchem die vierte Schwinge über alle anderen sich verlängert, lang und spitzig, der Schwanz mittellang, seicht ausgeschnitten. Das wie Atlas glänzende Gefieder des alten Männchens ist tief blauschwarz; die Vorder- und Armschwingen, Flügeldeck- und Steuerfedern sind sammetschwarz, an der Spitze blau. Das Auge ist hellblau bis auf einen schmalen rothen Ring, welcher den Stern umgibt, der Schnabel lichtbläulich hornfarben, an der Spitze gelb, der Fuß röthlich. Das Weibchen ist auf der Oberseite grün, an den Flügeln und auf dem Schwanze dunkel gelbbraun, auf der Unterseite gelblichgrün, jede Feder hier mit dunkelbraunen Mondflecken nahe der Spitze, wodurch eine schuppige Zeichnung entsteht. Die Jungen ähneln dem Weibchen. Die Länge beträgt etwa sechsunddreißig, die Fittiglänge achtzehn, die Schwanzlänge zwölf Centimeter.

Gould hat uns über die Lebensweise des Atlasvogels ziemlich genau unterrichtet. Sein Vaterland ist der größte Theil des australischen Festlandes, sein Lieblingsaufenthalt das üppige, dicht beblätterte Gestrüppe der parkähnlich bestandenen Gebiete des Inneren wie der Küstenländer. Er lebt ständig an einem und demselben Orte, streicht jedoch in einem kleinen Umkreise hin und her, vielleicht in der Absicht, reichlichere Nahrung sich zu verschaffen. Im Frühjahre Australiens trifft man ihn paarweise, im Herbste in kleinen Flügen, dann oft in Flußbetten, namentlich da, wo sich Gebüsche auf einem Uferstreifen zur Wassergrenze hinabziehen. Die Nahrung besteht vorzugsweise aus Körnern und Früchten, nebenbei wohl auch Kerbthieren. Während des Fressens ist er so wenig scheu, daß er sich bequem beobachten läßt, sonst äußerst wachsam und vorsichtig. Die alten Männchen sitzen auf einem Baumwipfel und warnen, sobald sich etwas verdächtiges zeigt, ihre auf dem Boden oder im Gezweige beschäftigten Familienglieder durch ihren hellen Lockton, welchem bei Erregung ein rauher, unangenehmer Gurgelton folgt. Unter den Trupps sieht man immer nur wenige ausgefärbte Männchen; es scheint daher, daß diese erst spät ihr volles Kleid erhalten.

Laubenvogel ( Ptilonorhynchus holosericeus). ¼ natürl. Größe.

Das merkwürdigste in der Lebensweise der Atlasvögel ist der Umstand, daß sie sich zu ihrem Vergnügen laubenartige Gewölbe erbauen, in denen sie scherzend sich umhertreiben. Gould lernte diese Gebäude zuerst im Museum zu Sydney kennen, wohin eines von denselben durch einen Reisenden gebracht worden war, nahm sich vor, der Sache auf den Grund zu kommen und beobachtete nun längere Zeit die Thiere bei ihrer Arbeit. »Bei Durchstreifung der Cedergebüsche des Liverpoolkreises«, so erzählt er, »fand ich mehrere dieser Lauben oder Spielplätze auf. Sie werden gewöhnlich unter dem Schutze überhängender Baumzweige im einsamsten Theile des Waldes, und zwar stets auf dem Boden, angelegt. Hier wird aus dicht durchflochtenem Reisige der Grund gebildet und seitlich aus feineren und biegsameren Reisern und Zweigen die eigentliche Laube gebaut. Die Stoffe sind so gerichtet, daß die Spitzen und Gabeln der Zweige sich oben vereinigen. Auf jeder Seite bleibt ein Eingang frei. Besonderen Schmuck erhalten die Lauben dadurch, daß sie mit grellfarbigen Dingen aller Art verziert werden. Man findet hier buntfarbige Schwanzfedern verschiedener Papageien, Muschelschalen, Schneckenhäuser, Steinchen, gebleichte Knochen etc. Die Federn werden zwischen die Zweige gesteckt, die Knochen und Muscheln am Eingange hingelegt. Alle Eingeborenen kennen diese Liebhaberei der Vögel, glänzende Dinge wegzunehmen und suchen verlorene Sachen deshalb immer zunächst bei gedachten Lauben. Ich fand am Eingange einen hübsch gearbeiteten Stein von vier Centimeter Länge nebst mehreren Läppchen von blauem baumwollenem Zeuge, welche die Vögel wahrscheinlich in einer entfernten Niederlassung aufgesammelt hatten. Die Größe der Lauben ist sehr verschieden.«

Noch ist es nicht vollkommen erklärt, zu welchem Zwecke die Atlasvögel solche Gebäude aufrichten. Die eigentlichen Nester sind sie gewiß nicht, sondern nur ein Ort der Vergnügung für beide Geschlechter, welche hier spielend und scherzend durch und um die Laube laufen. Wie es scheint, werden die Lauben während der Paarungs- und Brütezeit zum Stelldichein benutzt und wahrscheinlich mehrere Jahre nach einander gebraucht. Coxen berichtet, daß er gesehen habe, wie die Vögel, und zwar die Weibchen, eine Laube, welche er zerstört, wieder hergestellt haben. Der »alte Buschmann« erzählt, daß sie in dichten Theesträuchern und anderem Gebüsche, gewöhnlich in Vertiefungen unweit ihrer Lauben brüten; doch scheinen die Eier bis zur Stunde noch nicht bekannt zu sein. »Wenn das alte Männchen erlegt wird, findet das Weibchen sofort einen anderen Gefährten: ich habe von einer Laube kurz nach einander drei Männchen weggeschossen.«

Auch in der Gefangenschaft bauen die Vögel ihre Lauben. Strange, ein Liebhaber zu Sydney, schreibt an Gould: »Mein Vogelhaus enthält jetzt auch ein Paar Atlasvögel, von denen ich hoffte, daß sie brüten würden, als sie in den beiden letzten Monaten anhaltend beschäftigt waren, Lauben zu bauen. Beide Geschlechter besorgen die Aufrichtung der Lauben; aber das Männchen ist der hauptsächlichste Baumeister. Es treibt zuweilen sein Weibchen überall im Vogelhause herum; dann geht es zur Laube, hackt auf eine bunte Feder oder ein großes Blatt, gibt einen sonderbaren Ton von sich, sträubt alle Federn und rennt rings um die Laube herum, in welche endlich das Weibchen eintritt. Dann wird das Männchen so aufgeregt, daß ihm die Augen förmlich aus dem Kopfe heraustreten. Es hebt unablässig einen Flügel nach dem anderen, pickt wiederholt auf den Boden und läßt dabei ein leichtes Pfeifen vernehmen, bis endlich das Weibchen gefällig zu ihm geht, und das Spiel zunächst beendet wird. « In den letzten Jahrzehnten haben auch wir dann und wann lebende Atlasvögel, so viel mir bekannt, aber noch immer nicht Kunde über ihre Fortpflanzung erhalten.

Die Kragenvögel ( Chlamydodera), von denen man vier Arten kennt, kennzeichnen sich durch mäßig langen, auf der Firste gekielten, nach der Spitze zu gebogenen, seitlich zusammengedrückten Schnabel mit einer Kerbe vor der Spitze, kräftige, vorn breit geschilderte Läufe mit langen und starken Zehen, welche lange, gekrümmte und spitzige Nägel tragen, lange Flügel, in denen die dritte Schwinge die längste ist, und langen, seicht abgerundeten Schwanz.

Der Kragenvogel ( Chlamydodera maculata, Chlamydera, und Calodera maculata) erreicht eine Länge von achtundzwanzig Centimeter, sein Fittig mißt sechzehn, der Schwanz zwölf Centimeter. Die Federn des Oberkopfes und der Gurgelgegend sind schön braun, von einer schmalen schwarzen Linie umzogen, die Oberkopffedern silbergrau an der Spitze, die ganze Oberseite, die Flügel und der Schwanz tiefbraun, alle Federn durch einen runden braungelben Spitzenfleck gezeichnet, die Vorderschwingen innen weiß gerandet, die Schwanzfedern bräunlichgelb gespitzt, die Untertheile graulichweiß, die seitlichen Federn durch schwache hellbraune Zickzacklinien quer gestreift. Ein schönes Nackenband von verlängerten pfirsichblütrothen Federn bildet eine Art Fächer. Das Auge ist dunkelbraun, der Schnabel und der Fuß sind braun. Die alten Vögel unterscheiden sich wenig, die Jungen durch das Fehlen des Fächers.

Die Kragenvögel bewohnen ausschließlich das Innere Australiens und hier zahlreich niedere Gebüschzüge an den Rändern der Ebenen, sind aber sehr scheu und werden deshalb von den Reisenden gewöhnlich nicht bemerkt. Dem Kundigen verrathen sie sich durch einen rauhen, unangenehm scheltenden Lockton, welchen sie hören lassen, wenn sie, durch irgend etwas gestört, sich aus dem Staube machen wollen. Dann pflegen sie sich auf die höchsten Wipfelzweige vereinzelter Gebüsche zu setzen, die Umgegend zu überspähen und sich hierauf demjenigen Orte zuzuwenden, welcher ihnen am geeignetsten scheint. Am sichersten erlegt man sie bei der Tränke, namentlich während der Zeit der Dürre, welche ihnen keine Wahl läßt. Gould, welcher sich hier auf den Anstand legte, beobachtete, daß die Kragenvögel mißtrauischer als alle übrigen waren, endlich aber doch, vom Durste überwältigt, eilig herabkamen und nicht bloß an dem Menschen, sondern auch an einer ungeheuren schwarzen Schlange, welche nahe dem Wasser ebenfalls auf der Lauer lag, vorüberflogen, um zu trinken.

Kragenvogel ( Chlamydodera maculata). 2/5 natürl. Größe. (Nach Wolf.)

Später fand Gould auch ihre Lauben auf. Diese finden sich an ähnlichen Orten, sind noch künstlicher und noch mehr ausgeschmückt, länger und bogiger als die der Atlasvögel, manche über einen Meter lang, bestehen äußerlich aus Reisig, welches mit langen Grashalmen schön belegt ist und werden innen überaus reich und mannigfaltig ausgeschmückt. Man findet zweischalige Muscheln, Schädel, Knochen kleiner Säugethiere und dergleichen. Zur Befestigung der Gräser und Zweige werden Steine benutzt und sehr künstlich geordnet. Sie liegen vom Eingange an jederseits so aus einander, daß zwischen ihnen Fußstege entstehen, während die Sammlung der Schmucksachen einen Haufen vor beiden Eingängen bildet. Bei einzelnen Lauben fand man fast einen halben Scheffel von Knochen, Muscheln und dergleichen vor jedem Eingange. Diese Gebäude waren wahrscheinlich seit mehreren Jahren benutzt worden. Aus der Entfernung der Lauben von den Flüssen, welche die Muscheln geliefert haben mußten, konnte der Forscher schließen, daß die Vögel ihre Schmucksachen unter Umständen meilenweit herbeischleppen. Im Aussuchen der Stoffe scheinen sie sehr wählerisch zu sein; denn sie nehmen nur solche, welche abgebleicht und weiß oder farbig sind. Gould überzeugte sich, daß die Lauben von mehreren Kragenvögeln zum Stelldichein benutzt wurden; denn als er sich einst verborgen vor einem der Gebäude auf die Lauer legte, schoß er kurz nach einander zwei Männchen, welche aus demselben Eingange hervorgelaufen kamen.

Coxen fand im December ein Nest mit drei Jungen. Es ähnelte in seiner Gestalt dem der gemeinen europäischen Drossel, war tief napfförmig, aus dürren Reisern erbaut, leicht mit Federn und feinen Gräsern belegt und stand auf kleinen Zweigen einer Akazie über einem Wasserpfuhle.

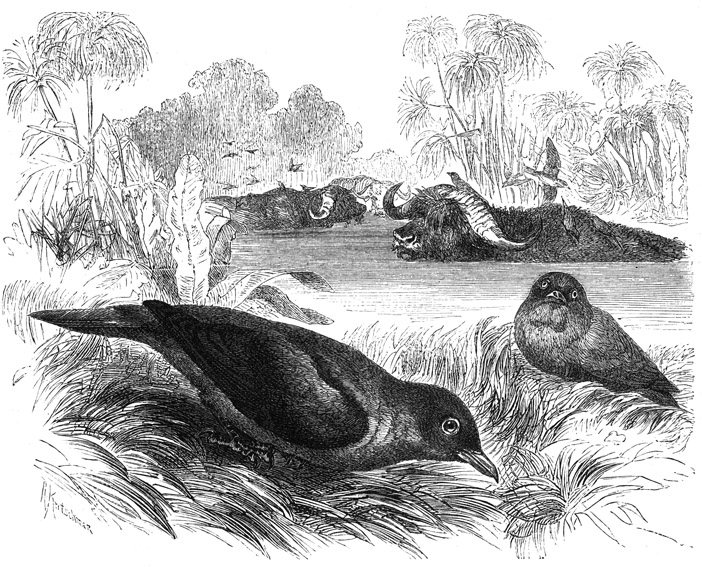

Es mag unentschieden bleiben, ob man berechtigt ist, die Madenhacker ( Buphaginae) zu den Staaren zu zählen, oder ob man nicht naturgemäßer verfahren würde, wenn man sie als Urbilder einer besonderen Familie ansehen wollte. Sie unterscheiden sich von allen übrigen Staaren namentlich durch den Bau ihres Schnabels und ihrer Füße, nicht unwesentlich aber auch durch ihre Lebensweise. Sie sind gestreckt gebaut; ihr Schnabel ist kräftig, an der Wurzel breit und rundlich, auf der Firste etwas niedergedrückt, gegen die Spitze zu gewölbt, der Unterschnabel hier stumpfwinkelig vorspringend, der Fuß kurzläufig, aber stämmig, langzehig und mit scharf gebogenen und spitzigen, seitlich zusammengedrückten Nägeln bewehrt, der Flügel, in welchem die dritte Schwinge die Spitze bildet, lang, der Schwanz lang, breit und keilförmig zugespitzt, also dem eines Spechtes ähnlich, das Gefieder zerschlissen und strahlig, die Haut sehr dick.

Der Madenhacker, »Aretsch«, »Tscherna« und »Hurio« der Abessinier und Somali ( Buphaga erythrorhyncha, habessinica und africanoides, Tanagra erythrorhyncha), die bekanntere der beiden Arten dieser Unterfamilie, ist oberseits olivenbraun, an den Kopfseiten, dem Kinne und der Kehle heller, unterseits licht rostgelblichfahl gefärbt; die Schwingen und Unterflügeldeckfedern sind dunkelbraun. Die Iris und ein nackter Ring ums Auge sind goldgelb; der Schnabel ist licht roth, der Fuß braun. Die Länge beträgt einundzwanzig, die Breite dreiunddreißig, die Fittiglänge elf, die Schwanzlänge neun Centimeter.

Das Verbreitungsgebiet des Madenhackers umfaßt ganz Mittelafrika. Hier und da lebt er mit seinem Verwandten zusammen. Im Bogoslande traf ich ihn häufig an, vermag daher aus eigener Anschauung über seine Lebensweise zu berichten.

Man sieht die Madenhacker in kleinen Gesellschaften zu sechs bis acht Stück, und zwar ausschließlich in der Nähe größerer Säugethiere, ohne welche sie, wie es scheint, gar nicht zu leben vermögen. Sie folgen den Herden der weidenden Rinder oder Kamele, finden sich aber auch auf einzelnen von diesen ein und lassen sich gewöhnlich auf einem und demselben Thiere nieder. Aus den Berichten der südafrikanischen Reisenden erfahren wir, daß sie, in gleicher Weise wie den Herdenthieren, Elefanten und Nashörnern ihre Dienste widmen. Ich habe im dritten Bande dieses Werkes (Seite 528) das Freundschaftsverhältnis zwischen ihnen und dem Nashorne bereits erwähnt. Nach Levaillant besuchen sie auch Antilopen, also wahrscheinlich alle größeren Säugethiere überhaupt. Sie widmen ihre Thätigkeit namentlich solchen Herdenthieren, welche wunde Stellen haben und deshalb die Fliegen herbeilocken. Daher hassen sie die Abessinier, welche glauben, daß sie durch ihr Picken die aufgeriebene Stelle reizen und die Heilung verhindern; es sind aber vorzugsweise die Larven verschiedener Biesfliegen, die sich unter der Haut der Thiere eingebohrt haben, und die bluterfüllten Zecken, welche sie herbeiführen. Erstere wissen sie aus ihren Schlupfwinkeln hervorzuziehen, letztere von allen Stellen des Leibes abzulesen. Gesunde Säugethiere, welche sie von Jugend auf kennen, verrathen nicht, daß die Schmarotzerei der Vögel ihnen lästig werde, behandeln die Madenhacker vielmehr mit wirklicher Freundschaft und lassen sie gewähren, gleichviel wie sie es treiben, ohne auch nur mit dem Schwanze nach ihnen zu schlagen: Thiere hingegen, welche sie nicht kennen, geberden sich wie unsinnig, wenn sie plötzlich den Besuch der in bester Absicht erscheinenden Vögel erhalten. So erzählt Anderson, daß eines Morgens die Ochsen seines Gespannes in den lächerlichsten Sätzen und in der wildesten Unordnung davon rasten, weil ein Schwarm Madenhacker auf ihnen sich niederließ. Schwerer verletzte, zumal arg wundgedrückte Pferde, Esel oder Kamele, deren Wunden zu heilen beginnen, suchen sich ebenfalls von den Madenhackern zu befreien und diese, freilich meist erfolglos, durch rasches Laufen, Zucken mit der Haut, Peitschen mit dem Schwanze und Wälzen auf der Erde zu vertreiben, und sie mögen in der That empfindlich von ihnen gequält, die Heilung ihrer Wunden vielleicht auch gehemmt werden.

Ein mit Madenhackern bedecktes Pferd oder Kamel gewährt einen lustigen Anblick. Ehrenberg sagt sehr richtig, daß die Vögel an den Thieren herumklettern wie die Spechte an den Bäumen. Der Madenhacker weiß jede Stelle an dem Körper auszunutzen. Er hängt sich unten am Bauche zwischen den Beinen an, steigt an diesen, kopfunterst oder kopfoberst herab, klammert sich sogar an den Geschlechtstheilen fest, setzt sich auf den Rücken, auf die Nase, kurz, sucht so recht buchstäblich den ganzen Leib ab. Fliegen und Bremsen nimmt er geschickt vom Felle weg, Maden zieht er unter der von ihm gespaltenen Haut hervor. Aber er mag arbeiten, wie er will, die Thiere verharren ganz ruhig, weil sie wissen, daß der augenblickliche Schmerz nur zu ihrem besten ist.

Madenhacker (Buphaga erythrorhyncha). ½ natürl. Größe.

Der Madenhacker seinerseits vertraut übrigens auch nur dem Thiere; vor dem Menschen nimmt er sich sehr in Acht. Bei Annäherung eines solchen, und namentlich eines Fremden, klettert die ganze Gesellschaft, welche an dem Thiere saß, rasch zu der Firste des Rückens empor, setzt sich fest und schaut nun vorsichtig dem Ankömmlinge entgegen. Alle, welche ich beobachtete, ließen mich nicht näher als vierzig Schritte an sich herankommen. Gewöhnlich erheben sie sich schon viel früher, steigen zuerst in die Höhe, streichen mit leichtem Fluge, die Flügel weit ausgebreitet, oft auf ziemliche Strecken weg und kehren in einem größeren Bogen wieder zurück. Wenn sie Gefahr vermuthen, setzen sie sich aber dann nicht nochmals auf ein Thier, sondern immer auf hochgelegene Punkte, namentlich auf Steinblöcke. Auf Bäumen habe ich sie nie gesehen. Daß wild lebende Thiere sich nach und nach gewöhnen, auf die Warnung des Madenhackers zu achten, wie ich dies am angegebenen Orte mit Gordon Cummings Worten beschrieb, ist sehr erklärlich.

Ueber das Fortpflanzungs- und Brutgeschäft habe ich nichts erfahren können, wie denn die Lebensgeschichte dieser merkwürdigen Vögel noch sehr ausführlicher Beobachtungen bedarf.