|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Unserem Edelfinken zu Liebe benennen wir eine ungefähr fünfhundert Arten umfassende, mit alleiniger Ausnahme Australiens über alle Erdtheile verbreitete Familie die der Finken ( Fringillidae). Der Schnabel der zu ihr zählenden Sperlingsvögel ist kegelförmig, verschieden dick, an der Wurzel mit einem mehr oder minder deutlichen Wulste umgeben, der Oberschnabel oft ein wenig länger als der untere und mit schwachem Haken über diesen herabgebogen, ausnahmsweise auch mit letzterem gekreuzt, an den Schneiden bis zum Mundwinkel eingezogen, der Fuß mäßig lang, meist ziemlich kurzzehig und durchgehends mit schwachen Nägeln bewehrt, der Lauf hinten mit ungeteilten Schienen bekleidet, der Handtheil des Fittigs stets mit neun Schwingen besetzt, der Flügel übrigens verschieden lang, der Schwanz immer kurz, höchstens mittellang, das Gefieder, mit wenigen Ausnahmen, dicht anliegend, nach Geschlecht und Alter in der Färbung meist erheblich, zuweilen auch gar nicht verschieden.

Innerhalb der angegebenen Grenzen bewohnen die Finken alle Gürtel der Breite und Höhe, alle Oertlichkeiten von der Küste des Meeres an bis zu den höchsten Spitzen der Berge hinauf, einsame Inseln nicht minder als volksbelebte Städte, die Wüste wie den Wald, nacktes Gestein wie alle denkbaren Pflanzenbestände. Viele von den nordischen Arten sind Zugvögel, die im Süden des gemäßigten Gürtels und in den Gleicherländern lebenden ausnahmslos Standvögel; aber auch viele von denen, welche im Sommer auf eisigen Gefilden ihre Nahrung finden und nisten, verlassen dieselben nicht, so streng der Winter sein möge. Die wandernden Arten stellen sich mit der Schneeschmelze ein und meiden die Heimat erst, wenn der Winter in sie einzieht.

Alle Finken zählen zu den begabten Sperlingsvögeln, mag auch der Volksmund Von einzelnen das Gegentheil behaupten. Sie sind sehr geschickte Läufer oder richtiger Hüpfer, gute Flieger und größtentheils angenehme, einzelne von ihnen sogar vortreffliche Sänger, ihre Sinne wohlentwickelt und ihre geistigen Fähigkeiten denen der meisten übrigen Sperlingsvögel mindestens gleich, sie daher wohl befähigt, die verschiedensten Oertlichkeiten auszunutzen. Meist gesellig, leben viele unter sich doch nur im Herbste und Winter friedfertig zusammen, wogegen auf den Brutplätzen erbitterter Streit nie endet. Solcher hat aber immer nur in Eifersucht seinen Grund; denn Futterneid, obwohl auch ihnen nicht fremd, erregt sie nicht in besonderem Grade. Sämereien der verschiedensten Pflanzen und im Hochsommer Kerbthiere bilden ihre Nahrung, letztere auch vorzugsweise die Atzung der Jungen; an beiden aber fehlt es selten, und wenn es wirklich der Fall ist, einigt die gemeinsame Noth. Fast alle Arten bauen sorgsam hergestellte, dickwandige, außen und innen zierlich gestaltete, sauber ausgekleidete Nester aus verschiedenen pflanzlichen und thierischen Stoffen, brüten zweimal, einzelne auch dreimal im Jahre, legen fünf bis acht auf lichterem Grunde dunkler gefleckte und gestrichelte Eier, ziehen demnach eine zahlreiche Nachkommenschaft heran und gleichen somit die vielen Verluste aus, welche allerlei Raubthiere ihrem Bestande zufügen. Auch der Mensch tritt ihnen zuweilen feindlich entgegen, um sie von seinen Nutzpflanzen abzuwehren; im allgemeinen aber sind sie wohlgelitten, schaden auch in der That nur ausnahmsweise und zeitweilig, bringen dafür erheblichen Nutzen und erfreuen außerdem durch ihr lebhaftes Betragen und die angenehmen Lieder, welche sie zum besten geben. Ihrer Anspruchslosigkeit und leichten Zähmbarkeit halber eignen sie sich mehr als die meisten Angehörigen ihrer Ordnung zu Käfigvögeln. Von Alters her sind sie Haus- und Stubengenossen des Menschen, und einzelne von ihnen werden, wenigstens hier und da, noch mehr als die Nachtigall geschätzt, verehrt, ja förmlich vergöttert. Eine Art, und zwar der einzige Sperlingsvogel, ist sogar zum förmlichen Hausthiere geworden, hat sich als solches die ganze Erde erobert und belebt durch seinen angenehmen Gesang das einsamste Blockhaus auf frisch gerodeter Waldstelle wie das Dachstübchen des Arbeiters. Mehr als ein Fink gehört in Deutschland zum Hause, zur Familie, läßt diese ihre Armut vergessen und erheitert den arbeitsmüden Mann durch den belebenden, frischen Klang, welchen sein Lied in die Werkstatt bringt. Mehr noch über ihre Bedeutung zu sagen, erscheint unnöthig; denn so nützlich sie sonst auch sein mögen durch Verzehren der Unkrautsämereien und Kerbthiere wie durch ihr wohlschmeckendes Fleisch, so sehr sie jeden Naturfreund durch ihr helles Lied draußen im Felde und Walde erfreuen: größeren Ruhm können sie sich doch nicht erringen, als sie im Käfige durch Beglückung des Menschen bereits sich erworben haben.

Ueber die Eintheilung der Finken herrschen noch heutigen Tages sehr verschiedene Ansichten; denn auch diese Familie befindet sich, um Wallace's Worte zu gebrauchen, »in einem sehr ungeordneten Zustande«. Doch einigt man sich mehr und mehr, die nachstehend von mir angegebenen Unterfamilien anzuerkennen. Eine solche bilden die Ammer ( Emberizinae), eine an Sippen reiche, etwa fünfundfunfzig Arten umfassende, sehr übereinstimmende Gruppe. Die Ammer sind dickleibige Sperlingsvögel mit verhältnismäßig kleinem, kurz kegelförmigem und spitzigem, an der Wurzel dickem, nach vorn seitlich zusammengedrücktem, oberseits mehr als unten verschmälertem, an den Rändern stark eingebogenem, am Mundwinkel eckig und steil herabgebogenem Schnabel, dessen Oberkiefer im Gaumen einen knöchrigen, in eine entsprechende Aushöhlung des Unterkiefers passenden Höcker trägt, kurzen, langzehigen Füßen, unter deren Nägeln der oft spornartig verlängerte der hinteren Zehe besonders hervortritt, mittelgroßen Flügeln, in denen die zweite und dritte Schwinge die längsten zu sein pflegen, ziemlich langem, etwas breitfederigem, am Ende schwach ausgeschnittenem Schwanze und lockerem, nach Geschlecht und Alter meist verschiedenem Gefieder.

Die Ammer gehören ihrer Hauptmenge nach der Nordhälfte der Erde an, leben größtenteils in niederem Buschwerke oder Röhrichte, gehören nicht zu den beweglichsten und begabtesten Finken, entbehren jedoch keineswegs der Anmuth in ihrem Wesen, sind sehr gesellig und friedlich, nähren sich während des Sommers vorzugsweise von Kerbthieren, im Herbste und Winter von mehligen Sämereien, welche sie, wie die Kerfe, auf dem Boden suchen, bauen ihr stets einfaches Nest auf dem Boden in eine kleine Vertiefung desselben oder doch nur wenig über die Bodenfläche erhöht und belegen dasselbe mit vier bis sechs dunklen, betüpfelten und geaderten Eiern, welche von beiden Eltern bebrütet werden. Ihres wohlschmeckenden, im Herbste sehr fetten Fleisches halber werden einzelne Arten schon seit Alters her eifrig verfolgt, wogegen andere unbehelligt von den Menschen leben, da sie auch im Gebauer nur ausnahmsweise gehalten werden.

Als Verbindungsglieder zwischen Lerchen und Finken dürfen die Sporenammer ( Plectrophanes) angesehen werden. Ihre Merkmale liegen in dem kleinen Schnabel mit wenig bemerkbarem Gaumenhöcker, den kräftigen Gehfüßen, deren Hinterzehe einen ihr an Länge gleichen Sporn trägt, den spitzigen Flügeln, unter deren Schwingen die beiden ersten die längsten sind, dem kurzen, am Ende ausgeschnittenen Schwänze und dem reichen Federkleide.

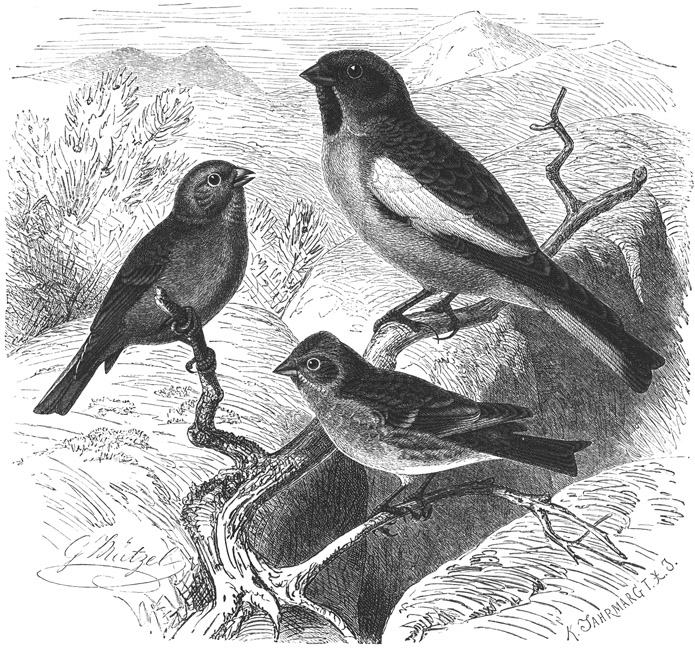

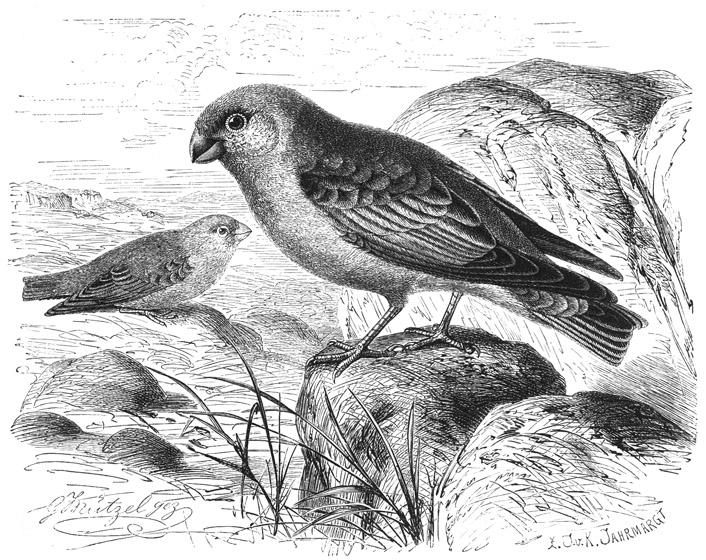

Ammer.

1, 2 Weidenammer. 3 Grauammer. 4, 5 Goldammer. 6 Zwergammer. 7, 8 Schneeammer.

Beim Sporenammer, Lerchen- und Lappenammer, Sporen-, Lerchen- und Ammerfink ( Plectrophanes lapponicus und calcaratus, Fringilla lapponica und calcarata, Emberiza calcarata, Passerina und Centrophanes lapponica) sind Kopf, Kinn und Kehle schwarz, ein breiter Augen- und Schläfenstreifen rostweißlich, Nacken und Hinterhals, ein Feld bildend, zimmetroth, die übrigen Obertheile rostbraun, durch schwarze Schaftflecke gezeichnet, Halsseiten und Untertheile weiß, letztere seitlich mit schwarzen Schaftstreifen, welche auf der Brustseite zu einem großen Fleck zusammenfließen, geziert, die Schwingen braunschwarz mit schmalen, fahlbraunen, die hinteren Armschwingen und Deckfedern mit breiten rostbraunen Außen-, die oberen Flügeldecken mit falben Endsäumen, welche auf dem größten breiter und heller sind und eine Querbinde herstellen, die Schwanzfedern endlich schwarz, fahl gesäumt, die beiden äußersten außen an der Wurzel und innen am Ende größtentheils weiß, die zweiten von außenher innen mit weißen Endflecken ausgestattet. Der Augenring ist dunkelbraun, der Schnabel strohgelb, bei der Spitze schwarz, auf der Firste blauschwarz, der Fuß bläulichgrau. Beim Weibchen ist die Oberseite rostbräunlich mit dunklen Schaftstrichen, jede Feder dunkel geschäftet, der Nacken roströthlich, der Schläfenstreifen rostgelb, die Unterseite rostfahl und mit undeutlichen dunklen Schaftflecken geschmückt, die Ohrgegend dunkelbräunlich gestrichelt; auch ist ein undeutlicher Bartstreifen vorhanden. Die Länge beträgt sechzehn, die Breite siebenundzwanzig, die Fittiglänge neun, die Schwanzlänge sechs Centimeter.

Der Sporenammer ist ein Kind der Tundra, sein Verbreitungsgebiet daher über den Norden beider Welten ausgedehnt. Von hier aus wandert er im Winter so weit nach Süden hinab, als er unbedingt muß, erscheint schon in Deutschland nur ausnahmsweise, weiter südlich höchstens als verflogener Irrling, und kehrt, sobald er irgend kann, wieder in seine rauhe Heimat zurück. Hier ist er aller Orten überaus häufig, macht auch zwischen der Tiefe und Höhe kaum einen Unterschied, vorausgesetzt, daß die Zwergbirke eine filzige Bodendecke bildet, wie er sie liebt.

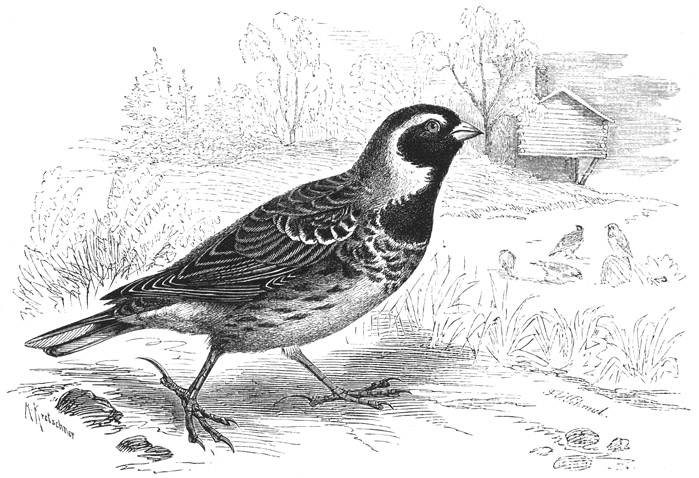

Sporenammer ( Plectrophanes lapponicus). 2/3 natürl. Größe.

Durch sein Betragen gibt er sich als Mittelglied zwischen Lerche und Ammer zu erkennen. Als Ammer zeigt er sich im Sitzen, sei es, daß er auf einem Steine oder auf schwankendem Zweige ruhe, als Lerche und Ammer zugleich im Laufen und Fliegen. Schreitend, nicht hüpfend, läuft er behend dahin, leicht und gewandt fliegt er, und nach Lerchenart schwebt er oft lange Zeit, um zu singen. Sein schwermüthiger, der öden Heimat entsprechender Lockton kann durch die Silben »Tjü, tjüeb« ungefähr wiedergegeben werden. Das Weibchen lockt ebenso wie das Männchen, aber etwas tiefer. Der Warnungsruf ist ein sperlingsartiges »Terrr errr«. Der sehr einfache, aber angenehme Gesang besteht aus einer einzigen Strophe, in welcher der Lockton oft wiederkehrt, und wird, so weit ich erfahren habe, nur im Fliegen, jedoch sehr fleißig, vorgetragen. Naumann vergleicht ihn, nicht unrichtig, mit dem Stümpern einer Feldlerche.

Nach Schraders Beobachtungen trifft der Sporenammer erst gegen die Mitte des April in Lappland ein und schreitet dann sofort zur Brut. Das Nest, welches man an feuchten Stellen zwischen den Wurzeln einer Zwergbirke, auf einem Hügelchen, gut versteckt unter dickbuschigen Pflanzen, und an ähnlichen Orten findet, besteht äußerlich aus gröberen und feineren Hälmchen und ist innerlich mit weichen Federn des Moorhuhns ausgefüllt. Gegen die Mitte des Juni findet man das vollständige Gelege, fünf bis sechs Eier von zwanzig Millimeter Längs- und funfzehn Millimeter Querdurchmesser, welche auf graulichem, gilblichem oder hellbräunlichem Grunde mehr oder weniger mit dunkleren, der Grundfarbe entsprechenden Haarstrichen und Punkten gezeichnet sind. Die Zeichnung kann übrigens auch fehlen, ohne daß jedoch das Gepräge des Eies dadurch verwischt würde. Eben ausgeflogene Junge fand ich bereits in der Mitte des Juli. Um diese Zeit lebten die von mir beobachteten Sporenammer gewöhnlich paarweise, aber doch auch schon in kleinen Gesellschaften, vielleicht solchen, welche bereits gebrütet hatten. Sie waren nirgends scheu, wurden es aber, sobald sie Verfolgung erfuhren, und selbst in der ödesten Tundra hatte man Mühe, nach einigen Schüssen anzukommen; in richtiger Würdigung der Gefährlichkeit des Jägers erhoben sie sich schon ehe man in Schußnähe kam, flogen hoch in die Luft und wichen in großen Bogen aus.

Die Nahrung besteht während der Brutzeit ausschließlich aus Kerbthieren, und zwar hauptsächlich aus Mücken, welche alle von mir erlegten in Kropf und Magen hatten. Während des Winters dagegen ernährt sich auch dieser Ammer von Gesäme. Da sich der Sporenammer im Spätherbste gern zu den Lerchen gesellt, wird er oft mit diesen und zuweilen in Menge gefangen, so namentlich in China, wo man ihn zu Zeiten massenhaft auf die Wildmärkte bringt.

Der verwandte Schneeammer, Eisammer, Schneeammerling, Schneeortolan, Winterling, Neu- und Schneevogel ( Plectrophanes nivalis, hiemalis und borealis, Emberiza nivalis, borealis, notata, mustelina, montana und glacialis, Passerina nivalis und borealis) ist im Sommer schneeweiß, auf Mantel, Schultern, Handschwingen und den mittelsten vier Schwanzfedern, bis auf schmale weiße Endsäume der Mantel- und Schulterfedern und die weiße Wurzel der Handschwingen, aber schwarz, im Winter dagegen auf Ober- und Hinterkopf sowie in der Ohrgegend rostzimmetbraun, auf Schultern und Mantel schwarz, jede Feder am Ende rostzimmetbraun gesäumt, quer über den Kropf und an den Seiten rostgelblich, auf den äußeren Schwanzfedern außen mit schwarzem Endfleck geziert. Die Weibchen sind im Winter noch stärker rostzimmetbraun gefärbt als die Männchen, die Oberflügeldecken rostbraun mit weißen Endsäumen und die schwarzen Flecke am Ende der Schwanzfedern verbreitert. Der Augenring ist tiefbraun, der Schnabel im Sommer schwarz, im Winter orangegelb, der Fuß schwarz.

Ungefähr dieselben Länder, welche den Sporenammer beherbergen, sind auch die Heimat des Schneeammers. Sein Verbreitungsgebiet ist umfassender, sein Brutgebiet dagegen beschränkter als das des genannten. Er bewohnt die Hochtundra, nach Norden hin, so weit sie, und wenn auch nur für einige Wochen, schneefrei wird, immer aber die nächste Nachbarschaft des ewigen Schnees. Auf Island ist er der gemeinste Landvogel, auf Spitzbergen, Nowaja Semlja und in Nordgrönland, soweit es bekannt geworden, noch Brutvogel. Ich habe ihn während des Sommers in Skandinavien nur auf den höchsten Bergen des Dovrefjelds und im nördlichen Lappland unmittelbar unter der Schneegrenze, hier aber sehr einzeln, in der Tieftundra der Samojedenhalbinsel gar nicht beobachtet. Seine Winterreise führt ihn bis Süddeutschland, zuweilen noch weiter südlich, in Asien bis Südsibirien und Mittelchina, in Amerika bis in die mittleren Vereinigten Staaten. Gebirgshalden und felsige Berge bilden seine Wohnsitze. Hier verlebt er sein kurzes Sommerleben, hier liebt und brütet er. Das Nest wird stets in Felsspalten oder unter großen Steinen angelegt, besteht äußerlich aus Grashalmen, Moos und Erdflechten und ist inwendig mit Federn und Dunen ausgefüttert, der Eingang, wenn thunlich, nicht größer, als daß die Eltern bequem aus- und einschlüpfen können. Das Gelege besteht aus fünf bis sechs Eiern von durchschnittlich zweiundzwanzig Millimeter Länge und sechzehn Millimeter Dicke, welche vielfach abändern, gewöhnlich aber auf bläulichweißem Grunde mit dunkel rostbraunen, gegen das dicke Ende hin kranzartig sich häufenden Flecken, Punkten und Streifen gezeichnet sind. Schon zu Ende des April läßt das Männchen, auf der Spitze eines Steines sitzend, seinen kurzen, aber hell tönenden und angenehmen Gesang hören. Bald nach der Brutzeit schlagen sich die Paare mit ihren Jungen in große Flüge, welche noch eine Zeitlang in der Heimat verweilen, dann aber ihre Winterreise antreten. An der Brutstelle ernähren sie sich fast ausschließlich von Kerbthieren, zumal Mücken; während des Winters müssen sie sich mit Gesäme begnügen.

Wenig andere Vögel reisen in so ungeheueren Gesellschaften wie die Schneeammer. Auch Deutschland besuchen sie fast allwinterlich, aber nur selten in solchen Massen wie den hohen Norden. In Rußland nennt man sie »Schneeflocken«, und dieser Ausdruck ist für sie bezeichnend; denn in der That wirbeln sie wie Schneeflocken vom Himmel hernieder und bedecken Straßen und Felder. Zuweilen erscheinen sie auch massenhaft auf Schiffen, um hier einige Augenblicke von ihrer Wanderung auszuruhen. »Am siebzehnten Mai«, sagt Malmgren, »schlug auf der Takelage unseres Fahrzeuges ein Schwarm von Schneeammern nieder, welche sehr ermüdet zu sein schienen. Sie gaben sich jedoch nicht lange Zeit zum Ausruhen, sondern begannen von neuem ihren mühevollen Zug, bei starkem Gegenwinde gerade auf Spitzbergen zu.« Aehnliche Erfahrungen haben auch andere Reisende, namentlich Holboell, gemacht. Es geht aus diesen Angaben zur Genüge hervor, daß unsere Ammer einen weiten Flug, selbst über das Meer hinweg, nicht scheuen.

Die Schneeammer ähneln in ihrem Betragen den Lerchen ebenso sehr wie den Ammern. Sie laufen ganz nach Lerchenart, fliegen leicht und geschickt, wenig flatternd und in großen Bogenlinien, auf der Reise in bedeutender Höhe, sonst gern dicht über den Boden dahin. Gesellschaften, welche Nahrung suchen, wälzen sich, wie Naumann sehr bezeichnend sagt, über die Erde dahin, indem nur ein Theil sich niederläßt und die letzteren über die ersteren dahinfliegen. Sie sind unruhige, bewegliche Vögel, welche auch während der strengsten Kälte ihre Munterkeit nicht verlieren und selbst bei entschiedenem Mangel noch vergnügt zu sein scheinen. Selten nur verweilen sie an einem und demselben Orte längere Zeit, durchstreifen vielmehr gern ein gewisses Gebiet. Bei tiefem Schneefalle suchen sie die Straßen auf und kommen selbst in die Städte herein; so lange sie jedoch auf den Feldern noch Nahrung finden können, wählen sie diese zu ihrem Winteraufenthalte und treiben sich hier während des ganzen Tages in der beschriebenen Weise umher. Ihre Lockstimme ist ein hell pfeifendes »Fit« und ein klingendes »Zirr«, der Gesang des Männchens ein Gezwitscher, welches in manchen Theilen dem Gesange der Feldlerche ähnelt, sich aber durch laute, scharf schrillende Strophen unterscheidet. Auf ihren Brutplätzen singen sie, auf dem Schnee oder noch lieber auf Steinen sitzend.

Gefangene dauern selten lange im Käfige aus, weil ihnen unser Klima zu warm ist.

Die Sippe der Ammer im engeren Sinne ( Emberiza) kennzeichnet sich durch verschieden langen und starken, durch Ungleichmäßigkeit der Kiefer und stets deutlichen Gaumenhöcker ausgezeichneten Schnabel, schwächliche Füße, deren Hinterzehe mit kurzem, stark gekrümmtem Nagel bewehrt ist, mittellange Flügel, in denen die zweite oder dritte Schwinge die Spitze bildet, und ziemlich langen, ausgeschweiften Schwanz.

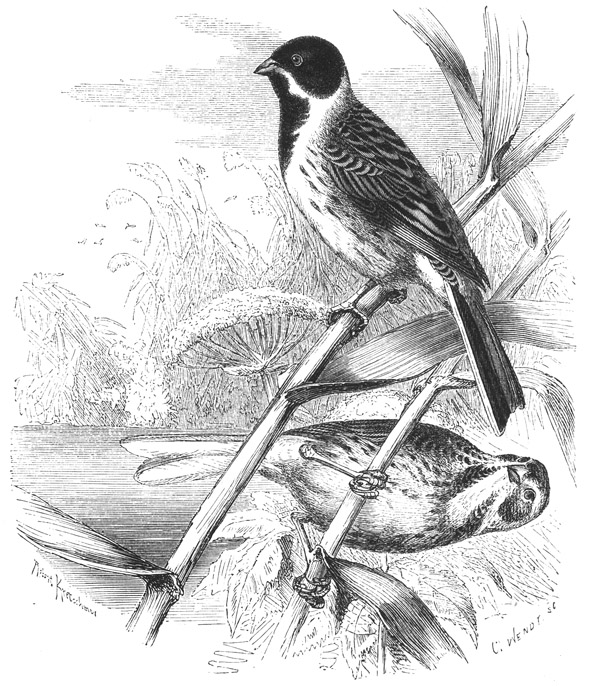

Rohrammer ( Emberiza schoeniclus). 2/3 natürl. Größe.

Bei unserem Rohrammer, Rohrspatz, Rohrleps, Rohr-, Moos-, Wasser-, Ried- und Reithsperling, Schilfvogel, Schilfschwätzer, Schiebchen, Rohrleschspatz etc. ( Emberiza schoeniclus, arundinacea und Durazzi, Cynchramus schoeniclus, stagnatilis und septentrionalis, Hortulanus arundinaceus, Schoenicula arundinacea), sind Kopf, Kinn und Kehle bis zur Kropfmitte herab schwarz, ein Bartstreifen, ein den Hals umgebendes Nackenband und die Untertheile, mit Ausnahme der grauen, dunkel längsgestrichelten Seiten, weiß, Mantel und Schultern von Grau in Schwarzbraun übergehend, durch die rostbraunen Seitensäume der Federn angenehm gezeichnet, Bürzel und Oberschwanzdecken graubraun, die Schwingen braunschwarz, außen, an den Armschwingen und oberen Deckfedern sich verbreiternd, rostbraun gesäumt, die Oberflügeldecken rostroth, die größten an der Wurzel schwarz, wodurch eine dunkle Querbinde hergestellt wird, die Steuerfedern schwarz, die beiden mittelsten rostroth gerandet, die beiden äußersten jederseits in der Endhälfte der Innenfahne, die äußersten auch an der Außenfahne weiß. Der Augenring ist tiefbraun, der Schnabel dunkelbraun, der Fuß bräunlich. Beim Weibchen ist der Kopf rothbraun, schwarz längsgestrichelt, der Augenstreifen rostbräunlich, Kinn und ein breiter Bartstreifen rothweiß, einen undeutlichen schwarzen, rostbraun gesäumten Kehlfleck einschließend, Hinterhals, Kropf und Seiten endlich rostbräunlich, dunkel längsgestrichelt. Die Länge beträgt einhundertundsechzig, die Breite zweihundertunddreißig, die Fittiglänge fünfundsiebzig, die Schwanzlänge fünfundfunfzig Millimeter.

Das Verbreitungsgebiet umfaßt ganz Europa und Westasien.

In Südeuropa vertritt oder ersetzt ihn der Gimpelammer ( Emberiza pyrrhuloides, pa1ustris, caspia und intermedia, Cynchramus und Schoenicola pyrrhuloides), welcher sich durch stärkeren, dick aufgetriebenen, auf der Firste gleichmäßig gekrümmten Schnabel unterscheidet.

Innerhalb seines ausgedehnten Verbreitungsgebietes fehlt der Rohrammer nur dem Gebirge. Doch herbergt er ausschließlich da, wo sumpfige Orte mit hohen Wasserpflanzen, Rohre, Schilfe, Riedgrase, Weidengestrüppe und ähnlichen Sumpfgewächsen bestanden sind, also mit anderen Worten an Teichen, Flüssen, Seeufern, in Morästen und auf nassen Wiesen. Hier brütet er auch.

Das Nest wird sehr versteckt auf dem Boden kleiner Inseln und anderer wasserfreien Erdstellen zwischen Wurzeln und Gras errichtet, gewöhnlich aus allerlei Halmen und Ranken, Grasstoppeln und dürren Grasblättern liederlich zusammengebaut und innerlich mit einzelnen Pferdehaaren oder mit Rohr- und Weidewolle ausgelegt. Zweimal im Sommer, im Mai oder im Anfange des Juli, findet man vier bis sechs niedliche, sehr abändernde, durchschnittlich neunzehn Millimeter lange, vierzehn Millimeter dicke, auf grauweißem, ins Bräunliche oder Röthliche spielendem Grunde mit aschgrauen bis schwarzbraunen, schärferen oder verwaschenen Flecken, Punkten und Aederchen bezeichnte Eier. Das brütende Weibchen sitzt so fest über denselben, daß man es fast mit der Hand fangen kann; das Männchen kommt, sobald man sich dem Neste nähert, ängstlich herbeigeflogen und schreit kläglich. Die Jungen werden in üblicher Weise ernährt und erzogen.

Der Rohrspatz, ein munterer, netter Vogel, ist behender und gewandter als seine Verwandten, klettert geschickt im Rohre auf und nieder und weiß sich auf den schwächsten Zweigen oder Halmen sitzend zu erhalten, hüpft rasch auf dem Boden dahin, fliegt schnell und leicht, obgleich zuckend, schwingt sich beim Aufstiegen hoch empor und stürzt sich beim Niedersetzen plötzlich herab, tummelt sich auch oft in schönen Bogen über dem Röhrichte. Sein Lockton ist ein helles, mehr als üblich gedehntes »Zie«, der Gesang, wie Naumann sehr bezeichnend sagt, stammelnd, denn »der Rohrammer würgt die einzelnen Töne hervor«. Dafür singt er sehr fleißig, und dieser Eifer befriedigt.

Während seines Sommerlebens nährt sich auch der Rohrammer fast ausschließlich von Kerbthieren, welche im Rohre, im und am Wasser leben; im Herbste und Winter bilden die Gesame von Rohr, Schilf, Binsen, Seggengras und anderen Sumpfpflanzen seine Kost. Bald nach der Brutzeit sammelt er sich zu kleinen Flügen, besucht ab und zu Felder, steigt an Hirsenstengeln oder Getreidehalmen in die Höhe und klaubt die Samen aus den Rispen. Mit Eintritt der rauhen Witterung verläßt er die nördlichen Gegenden und sucht in den Rohrwäldern oder auf den mit höheren Gräsern und Disteln bestandenen Flächen Südeuropas Winterherberge. Ich fand ihn als Wintergast häufig an den Ufern des Tajo wie früher in den Sümpfen Unteregyptens. In Griechenland und Algerien überwintert er auch; am See Albufera bei Valencia haust er jahraus, jahrein.

In Europa und ganz Nordasien lebt der Zwergammer ( Emberiza pusilla und sordida, Ocyris oinops, Euspiza pusilla, Cynchramus pusillus). Seine Länge beträgt einhundertundfunfzig, die Fittiglänge achtzig, die Schwanzlänge fünfundsechzig Millimeter. Oberkopf, Zügel und Kopfseiten sind lebhaft zimmetrothbraun, zwei breite Längsstreifen vom Nasenloche bis zum Nacken, ein breiterer, hinter den Augen beginnender Streifen, welcher sich mit einem die Ohrgegend hinterseits säumenden verbindet, schwarz, wogegen ein Querstreifen an den Halsseiten roströthliche Färbung hat; die Obertheile sind braun, die Untertheile weißlich, erstere auf Mantel und Schultern, letztere an den Seiten mit breiten braunschwarzen, rothbraun gesäumten Schaftflecken, Kropf und Brust mit dicht stehenden schwarzen Schaftstrichen gezeichnet, Flügel und Schwanzfedern dunkelbraun, außen fahlbraun, die hinteren Armschwingen und deren Deckfedern außen breiter rostbraun, die größten Flügeldecken, eine Querbinde bildend, am Ende rostbraun gesäumt, die äußersten Schwanzfedern auf der ganzen Außenfahne und am Ende der Innenfahne weiß, während die zweiten Federn jederseits nur einen weißen Innenfleck zeigen. Das Auge ist tiefbraun, der Schnabel dunkelbraun, der Fuß bräunlich. Beim Weibchen ist die Färbung minder lebhaft, der Scheitel mit einem blassen Mittel- und zwei dunklen Seitenstreifen geziert, Zügel und Augenstreifen hell rostfahl, das die Ohren umgebende Gefieder rostroth.

Dem Zwergammer nahe verwandt ist der Waldammer ( Emberiza rustica, borealis, provincialis und lesbia, Hypocenter und Cynchramus rusticus). Bei ihm sind Oberkopf und Kopfseiten schwarz, ein breiter Schläfenstrich, Kinn und Kehle weiß, die Obertheile, ein breites Querband über den Kopf und die unteren Seiten dunkel rothbraun, die übrigen Untertheile und die unteren Flügeldecken weiß, Mantel- und Schulterfedern mit breiten schwarzen Schaftflecken, die rothbraunen Seitenfedern mit weißen Rändern, die dunkelbraunen Schwingen mit fahlbraunen Außensäumen, die braunschwarzen Armschwingen- und größten Oberdeckfedern mit braunen Außen- und weißen Endsäumen, welche zwei weiße Querbinden bilden, geziert, die kleinen oberen Deckfedern rothbraun, die Schwanzfedern schwarz, die beiden mittelsten braun gerandet, die beiden äußeren innen in Gestalt eines Längsfleckes, die äußersten außen fast bis zu Ende weiß. Der Augenring ist braun, der Schnabel röthlichbraun, auf der Firste dunkler, der Fuß horngelb. Beim Weibchen sind Vorder- und Oberkopf rostbraun, dunkel geschäftet, ein Schläfenstrich rostgelb, Kinn und Kehle rostweißlich, Nacken und Kropfquerbinde rostroth, jede Feder am Ende rostgelblich gesäumt, die Seite rothbraun längsgefleckt. Die Länge beträgt einhundertundsiebzig, die Breite zweihundertundsiebzig, die Fittiglänge vierundachtzig, die Schwanzlänge achtundsechzig Millimeter.

Das Verbreitungsgebiet des Waldammers fällt mit dem des verwandten Zwergammers fast zusammen, erstreckt sich aber weiter nach Westen hin und reicht somit von Kamtschatka bis Lappland. Beide Vögel besuchen im Winter südlichere Gegenden; während ersterer aber regelmäßig bis Südchina und Mittelindien herabzieht, entfernt sich der letztere niemals so weit von seiner Heimat. Ebenso wie beide in südlicher Richtung wandern, reisen sie auch in südwestlicher, berühren bei dieser Gelegenheit unser Vaterland und durchziehen dasselbe unerkannt oder unbeachtet viel häufiger, als wir, auf unsere bisherigen Beobachtungen uns stützend, glauben.

Ueber Lebensweise und Betragen der beiden nahe verwandten Arten ist wenig zu berichten. Beide bewohnen die Waldungen ihrer nördlichen Heimat, insbesondere die Weidenbestände an den Ufern und auf den Inseln der nördlichen großen Ströme, erscheinen hier jedoch nur, um zu brüten, und wandern, sobald sie ihre Brut aufgezogen haben, ebenso langsam wieder weg, als sie kamen. Radde hebt hervor, daß der Waldammer in Ostsibirien unter allen Verwandten am frühesten den Südosten Sibiriens durchreist, bereits am sechsundzwanzigsten März am Tarainor, nach der Wanderung durch die öden Steppen aber so todtmüde antrifft, daß er mit der Hand gefangen werden kann, nunmehr weiterzieht, um zu Ende des April oder im Mai seine Heimat zu erreichen. Aehnliches dürfte für den Zwergammer Gültigkeit haben. Ueber sein Sommerleben kann ich nach eigener Anschauung einiges berichten. Entsprechend der Bodenfärbung und versteckten Lebensweise übersieht man den kleinen Vogel leicht und bekommt ihn eigentlich nur dann vor das Auge, wenn das Männchen auf eine Baumspitze fliegt, um von dieser aus seinen sehr kurzen, dürftigen Ammergesang, eigentlich nur drei oder vier Töne, vernehmen zu lassen. Sobald der Schnee in den Waldungen geschmolzen, erst um die Mitte des Juni, schreitet das Paar zur Fortpflanzung. Ein Nest, welches das Lahmheit heuchelnde Männchen mir verrieth, fand ich am elften Juli nach langem Suchen auf. Es stand auf dem Boden in altem, dürrem Grase sehr versteckt, war, der Größe des Vogels entsprechend, klein, flach, füllte eine kleine seichte Vertiefung nothdürftig aus und bestand einzig und allein aus feinen, dünnen, gut ineinander verwobenen Grashalmen, ohne irgend welche Auskleidung. Die Alten geberdeten sich ungemein ängstlich und verstellten sich in üblicher Weise; durch das warnende Männchen bewogen, verließ das Weibchen endlich das Nest, hüpfte beim Abgehen von demselben erst längere Zeit, von mir unbemerkt, im Grase fort und zeigte sich sodann in weiter Entfernung freier. Beide Eltern hielten sich, so lange ich suchte, in unmittelbarer Nähe des Nestes auf, kamen bis auf drei Schritte an mich heran und stießen dabei ihren Lockton, ein scharfes, aber schwaches »Zipp, zipp, zipp«, ununterbrochen aus. Ich ließ die Jungen selbstverständlich liegen und würde vielleicht ebenso mit den Eiern verfahren haben, hätte ich solche gefunden. Baldamus, welcher sie durch Middendorff erhielt, bemerkt, daß dieselben sehr verschieden gestaltet, siebzehn bis zwanzig Millimeter lang, vierzehn Millimeter dick und auf gelblichem Grunde, vorzugsweise um das dicke Ende, mit violettbraunen Punkten, Strichen und verwaschenen Flecken gezeichnet sind, denen des Gartenammers am meisten ähneln und durch ihre geringe Größe von ihnen wie von allen übrigen Ammereiern sich unterscheiden. Seebohm, welcher im Juni an der unteren Petschora mehrere Nester fand, beschreibt die Eier in ähnlicher Weise.

Unter den übrigen deutschen Arten der Sippe mag der schwerleibige Grauammer, Lerchen-, Gersten-, Hirsen-, Wiesen-, Winterammer, Gassenknieper, Kornquarker, Mischer, Knipper, Kerust, Braßler, Gerstling, Winterling und Strumpfwirker ( Emberiza miliaria, Miliaria septentrionalis, germanica und peregrina, Cynchramus und Spinus miliarius, Cryptophaga miliaria), zunächst genannt sein. Seine Länge beträgt neunzehn, seine Breite neunundzwanzig, seine Fittiglänge neun, seine Schwanzlänge sieben Centimeter. Die Obertheile, mit Ausnahme der einfarbigen Bürzel- und Schwanzdeckfedern, sind auf erdbräunlichem Grunde mit dunklen Schaftstrichen gezeichnet, welche vom Unterschnabel herab undeutliche Bartstreifen bilden und auf der Kropfmitte zu einem größeren dunklen Fleck zusammenfließen, auf dem Bauche dagegen fehlen, Zügel und undeutlicher Schläfenstrich fahlweiß, Backen- und Ohrgegend auf bräunlichem Grunde dunkel längsgestrichelt, unterseits durch einen fahlweißen, ebenfalls dunkel gestrichelten Streifen begrenzt, Schwingen und Schwanzfedern dunkelbraun, außen, die Armschwingen- und größten Oberflügeldeckfedern, zwei helle Querstreifen bildend, auch am Ende fahlweißlich gesäumt. Das Auge ist dunkelbraun, der Schnabel horngelb, der Fuß blaßgelb.

Vom südlichen Norwegen an begegnet man in ganz Europa und ebenso im westlichen Asien dem Grauammer an geeigneten Orten überall, entweder als Stand- oder wenigstens als Strichvogel. Auf dem Zuge geht er einzeln oder in Scharen bis nach Nordafrika hinüber, ist dann in Egypten nicht selten und auf den Kanarischen Inseln gemein. Seine Sommerwohnsitze sind weite, fruchtbare, mit Getreide bebaute Ebenen, seine beliebtesten Aufenthaltsorte Gegenden, in denen Feld und Wiese miteinander abwechseln und einzeln stehende Bäume und Sträucher vorhanden sind. In größeren Waldungen sieht man ihn ebensowenig als auf Gebirgen. In Norddeutschland ist er nirgends selten; in Mitteldeutschland verbreitet er sich, allmählich einwandernd, mehr und mehr; in den reichen Getreideebenen Oesterreichs-Ungarns ist er, wenn nicht der häufigste aller Vögel, so doch der häufigste aller Ammer.

Der gedrungene, kräftige Leib, die kurzen Flügel und die schwachen Beine lassen vermuthen, daß der Grauammer ein schwerfälliger Gesell ist. Er hüpft am Boden in gebückter Stellung langsam umher, zuckt dazu mit dem Schwanze und fliegt mit Anstrengung unter schnurrender Flügelbewegung in Bogenlinien, jedoch immer noch schnell genug, weiß auch mancherlei geschickte Wendungen, welche man ihm nicht zutrauen möchte, auszuführen. Seine Lockstimme, welche beim Aufstiegen oft wiederholt und auch im Fluge häufig ausgestoßen wird, ist ein scharfes »Zick«, der Warnungsruf ein gedehntes »Sieh«, der Ton der Zärtlichkeit ein sanfteres »Tick«, der Gesang weder angenehm noch laut, dem Geräusche, welches ein in Bewegung gesetzter Strumpfwirkerstuhl hervorbringt, in der That ähnelnd, da auf ein wiederholtes »Tick, tick« ein unnachahmliches Klirren folgt und das sonderbare Tonstück beendet. Während des Sommers nimmt der Grauammer verschiedene Stellungen an und bemüht sich nach Möglichkeit, mit seinen Geberden dem mangelhaften Gesänge nachzuhelfen. Liebenswürdige Eigenschaften zeigt er nicht, ist im Gegentheile ein langweiliger Vogel, welcher außerdem friedfertigeren Verwandten durch Zanksucht beschwerlich fällt.

Das Nest wird im April in eine kleine Vertiefung in das Gras oder zwischen andere deckende Pflanzen, immer nahe über dem Boden, gebaut. Alte Strohhalme, trockene Grasblätter, Hälmchen bilden die Wandungen; die innere Höhlung ist mit Haaren oder sehr feinen Hälmchen ausgelegt. Die vier bis sechs, vierundzwanzig Millimeter langen, achtzehn Millimeter dicken Eier haben eine feine, glanzlose Schale und sind auf mattgraulichem oder schmutzig gilblichem Grunde mit rothbläulichgrauen Punkten, Fleckchen und Strichelchen gezeichnet und geädert, am stumpfen Ende am dichtesten. Die Jungen werden mit Kerbthieren groß gefüttert und sind zu Ende des Mai flugbar.

Sobald sie selbständig geworden, schreiten die Alten zur zweiten Brut; wenn auch diese glücklich vollendet ist, scharen sie sich in Flüge und beginnen nun ihre Wanderung.

Man stellt dem Grauammer des leckeren Bratens halber mit dem Gewehre oder mit dem Strichnetze, auch wohl auf eigenen Herden nach. Für das Gebauer fängt man ihn nicht.

Häufiger, jedoch kaum mehr verbreitet, ist der Goldammer ( Emberiza citrinella, sylvestris und septentrionalis). Die Länge beträgt einhundertundsiebzig, die Breite zweihundertundsiebzig, die Fittiglänge fünfundachtzig, die Schwanzlänge siebzig Millimeter. Kopf, Hals und Untertheile sind schön hochgelb, die Stirne, ein von ihr aus über den Augen bis zum Nacken, ein zweiter vom hinteren Augenrande bis auf die Schläfe verlaufender Längsstreifen und der Hinterhals olivengraugrün, spärlich dunkel längsgestrichelt, Kopf und Kopfseiten zimmetrothbraun, Bürzel und Oberschwanzdecken etwas dunkler, Mantel und Schultern fahlrostbraun, die unteren Körperseiten mit dunkelbraunen, zimmetbraun gesäumten, die oberen mit breiten schwarzen Schaftstrichen gezeichnet, die Schwingen schwarzbraun, die der Hand mit schmalen blaßgelben, die Armschwingen und deren Decken mit breiten sahlrostbraunen Außen-, die größten Oberflügeldecken auch mit rostbraunen Endsäumen, eine Querbinde bildend, geziert, die Schwanzfedern schwarzbraun, außen schmal heller gesäumt, die beiden äußersten innen mit breiten weißen Endflecken ausgestattet. Der Augenring ist dunkelbraun, der Schnabel dunkelblau, an den Schneiden heller, der Fuß röthlichgelb. Bei dem Weibchen sind alle Farben matter, Scheitelfleck, Augenbrauen, Kinn und Kehle deutlich gelb, Kropf und Brust matt rostbräunlich gefärbt.

Nord- und Mitteleuropa, ebenso ein großer Theil Asiens, namentlich Sibirien, sind die Heimat des Goldammers. In Deutschland fehlt er keinem Gaue, steigt auch im Gebirge bis gegen die Waldgrenze auf, und darf da, wo zwischen Feldern, Wiesen und Obstpflanzungen niedrige Gebüsche stehen, mit Sicherheit erwartet werden.

Im Süden gesellt sich ihm, hier und da vertritt ihn der über ganz Südeuropa lückenhaft verbreitete, und ebenso in der Schweiz, in Frankreich, Belgien, England und Südwestdeutschland stellenweise vorkommende, ihm in Sein und Wesen, Stimme und Gesang höchst ähnliche Zaunammer, Hecken-, Zirb-, Pfeif- und Frühlingsammer, Zaun- und Waldemmerling, Moosbürz, Zizi etc. ( Emberiza cirlus und eleathorax). Seine Länge beträgt einhundertachtundfunfzig, die Breite zweihundertundvierzig, die Fittiglänge fünfundsiebzig, die Schwanzlänge siebzig Millimeter. Der auf dem Scheitel schwarz gestrichelte Kopf, der Hinterhals, die Halsseiten und ein breites Querband über den Kropf sind graugrün, Augenbrauen und ein Streif unter dem Auge, welche durch ein schwarzes Zügelband getrennt werden, sowie ein breites, halbmondförmiges Schild zwischen Kehle und Kropf gelb, Kinn, Oberkehle und ein von letzterer ausgehender, bis hinter die Ohrgegend reichender Streifen schwarz, die Untertheile hellgelb, seitlich zimmetroth, Bauch und Schenkelseiten mit dunklen Schaftstrichen geziert, Mantel und Schultern zimmetroth, die Federn am Ende grau gesäumt und dunkel geschäftet, Bürzel und Oberschwanzdecken grünbräunlich, die Schwingen dunkelbraun, außen schmal fahl, Armschwingendecken und hintere Armschwingen außen breit zimmetbraun gesäumt, die Oberflügeldecken grünbraun, die größten am Ende rostfahl gerandet, wodurch eine Querbinde entsteht, die Schwanzfedern dunkelbraun, außen fahl gesäumt, die äußersten beiden mit breiten weißen Längsflecken geziert, welche auf der äußersten Feder fast die ganze Außenfahne mit bedeckt. Das Auge dunkelbraun, der Schnabel oberseits schwarz, unterseits lichtbräunlich, der Fuß lichtröthlich. Dem Weibchen fehlen das Schwarz der Kehle und die beiden gelben Streifen am Kopfe; die Federn der Untertheile sind gelblich, dunkel geschäftet; der zimmetrothe Fleck an der Brustseite ist blasser.

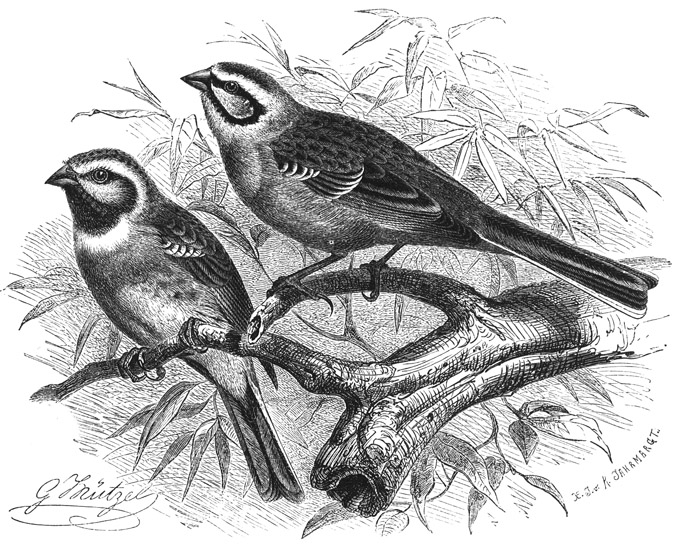

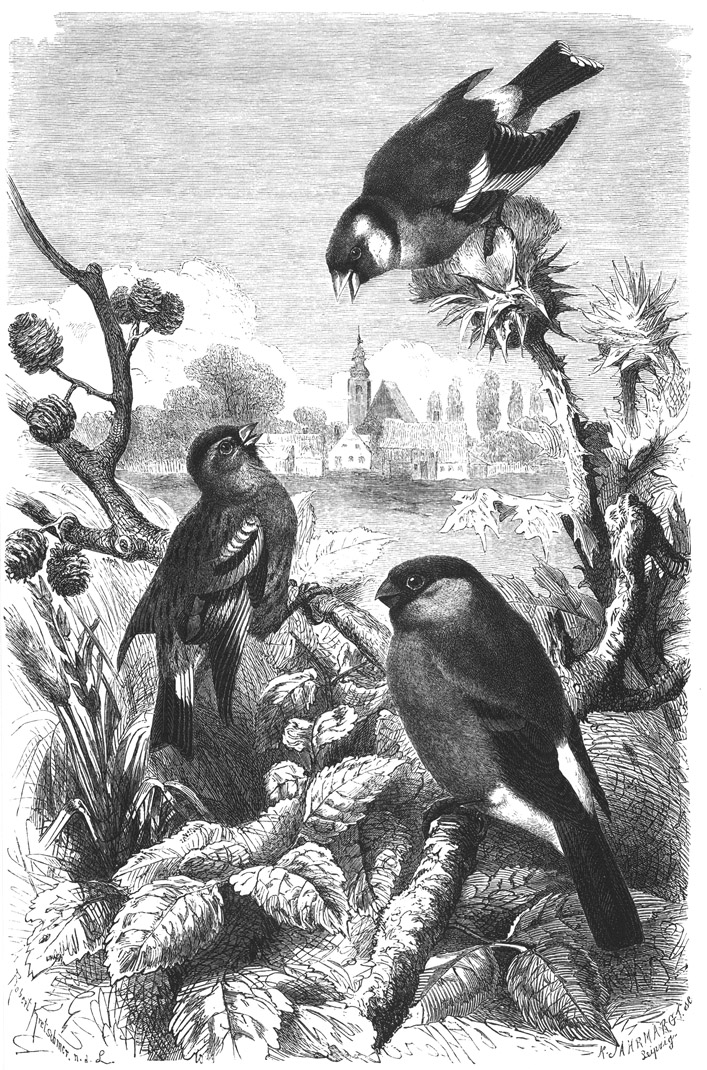

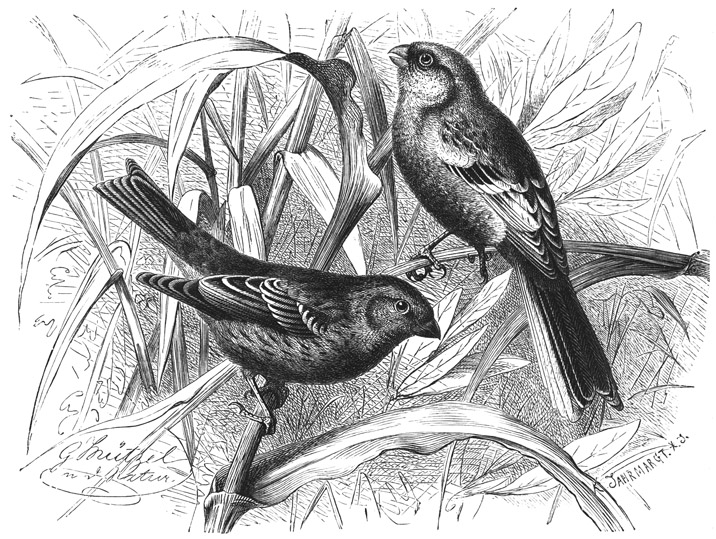

Zaun- und Zippammer ( Emberiza cirlus und cia). 5/8 natürl. Größe.

Während des ganzen Sommers trifft man unseren allbekannten Goldammer paarweise oder seine Jungen in kleinen Gesellschaften an. Die Alten gehen mit Eintritt des Frühlings an ihr Brutgeschäft. Oft findet man schon im März das Nest, welches aus groben, halb verrotteten Pflanzenstengeln, Grashalmen und dürrem Laube erbaut, innen aber mit Grashalmen und Pferdehaaren ausgelegt ist, in niederem Gesträuche, meist nahe auf dem Boden, zwischen Stämmen oder im dichten Gezweige steht und spätestens zu Anfang des April das erste Gelege enthält. Letzteres besteht aus vier bis fünf Eiern, welche einundzwanzig Millimeter lang, fünfzehn Millimeter dick, feinschalig, auf trübweißem oder röthlichem Grunde mit dunkleren bunten Flecken und Aederchen gezeichnet und bekritzelt sind und von beiden Eltern wechselseitig bebrütet werden, wie beide auch der Sorge um die Brut gemeinschaftlich sich widmen. In günstigen Jahren brütet er zwei-, nicht selten dreimal. So lange die Brutzeit währt, ist das Männchen sehr munter, singt vom frühesten Morgen bis zum späten Abend sein einfaches, aus fünf bis sechs fast gleichen Tönen und dem um eine Oktave höheren, etwas gezogenen Schlußlaute bestehendes Liedchen, welches das Volk sich in die Worte übersetzt hat: »S'is, s'is noch viel zu früh« oder »Wenn ich 'ne Sichel hätt', wollt' ich mit schnitt«, oder endlich, um mit Mosen zu sprechen, »Wie, wie hab ich dich lieb«. Der Sänger sitzt beim Singen auf einer freien Astspitze und läßt den Menschen sehr nahe an sich herankommen, sich und sein Treiben daher leicht beobachten.

Nach der Brutzeit sammelt sich alt und jung zu Scharen, welche bald sehr zahlreich werden, und schweift nun zunächst in einem ziemlich kleinem Gebiete Landes umher, vereinigt sich wohl auch mit Lerchen und Finken, selbst mit Wacholderdrosseln. In strengen Wintern wird unser Vogel gezwungen, seine Nahrung von den Menschen sich zu erbetteln und kommt massenhaft, oft als gern gesehener oder wenigstens geduldeter Gast, in das Gehöft des Landmannes herein, kehrt aber im nächsten Frühjahre auf seinen Standort zurück. Hier und da wird er auf besonderen Herden gefangen; doch hat er in dem Raubzeuge ungleich gefährlichere Feinde als in dem Menschen.

Garten- und Kappenammer ( Emberiza hortulana und melanocephala). 5/8 natürl. Größe.

Berühmter als der Goldammer ist der Gartenammer oder Ortolan, Urtlan, Utlan, Fett-, Feld- und Sommerammer, Gärtner, Jutvogel, Windsche, Grünzling, Heckengrünling ( Emberiza hortulana, chlorocephala, badensis, antiquorum, pinguescens, delicata, malbeyensis, Buchanani und Tunstalli, Euspiza und Glycispina hortulana). Seine Länge beträgt sechzehn, die Breite sechsundzwanzig, die Fittiglänge acht, die Schwanzlänge sieben Centimeter. Kopf, Hals und Kropf sind matt graugrünlich, ein schmaler Augenkreis, Kinn und Kehle sowie ein Streifen vom Unterschnabel herab, welcher unterseits durch einen schmalen dunklen Bartstreifen begrenzt wird, gelblich, die übrigen Untertheile zimmetrostroth, auf den Unterschwanzdecken lichter, die Obertheile matt rostbraun, Mantel und Schultern durch breite dunkle Schaftstriche gezeichnet, die Schwingen dunkelbraun und, die erste weiß gesäumte ausgenommen, mit schmalen fahlbraunen, die hintersten Armschwingen und deren Deckfedern mit breiten rostbraunen Außensäumen, die oberen Flügeldecken auch mit rostbraunen, eine Querbinde bildenden Endsäumen geziert, die Schwanzfedern dunkelbraun, außen fahl gesäumt, die äußersten beiden Federn innen in der Endhälfte, die äußersten auch in der Mitte der Augenfahne weiß. Das Auge ist dunkelbraun, der Schnabel wie der Fuß röthlich hornfarben. Beim Weibchen sind Kopf und Hinterhals bräunlichgrau, Kehle und Kropf roströthlich, alle diese Theile mit feinen schwarzen Schaftstrichen gezeichnet, Kinn, Kehle und ein Streif unter den braunen Backen, welcher unterseits durch einen schmalen Bartstreifen begrenzt wird, roströthlichgelb.

Auch der Gartenammer verbreitet sich über einen großen Theil Europas, kommt aber immer nur hier und da, in vielen Gegenden nicht oder äußerst selten vor. In Deutschland bewohnt er ständig die unteren Elbgegenden, die Mark und Lausitz, Schlesien, Westfalen und die Rheinlande. Häufig ist er in Südnorwegen und Schweden und gemein in Südeuropa, außerdem Brutvogel in Holland, England, Frankreich, Rußland, im mittleren Asien bis zum Alatau, in den Gebirgen Kleinasiens und Palästinas. Im Winter wandert er bis West- und Ostafrika, bezieht mit Vorliebe Gebirge und steigt in ihnen bis zu einem Höhengürtel von dreitausend Meter über dem Meere empor.

Im südöstlichen Europa, zumal in Griechenland, ebenso in Kleinasien, Palästina, Westasien und Nordafrika gesellt sich ihm der, auch in Süddeutschland und auf Helgoland erlegte, Rostammer ( Emberiza caesia, rubibarba und rufigularis, Fringilla und Glycispina caesia), welcher sich von ihm, seinem nächsten Verwandten, durch grauen Kopf und graue Kropfquerbinde, blaß zimmetrothe Kehle, dunkel zimmetrothe Unterseite, kleinere weiße Endflecke der äußeren Schwanzfedern und korallrothen Schnabel unterscheidet.

Leben und Betragen unterscheiden den Gartenammer wenig von anderen Arten seiner Familie. Er bewohnt ungefähr dieselben Oertlichkeiten wie der Goldammer, beträgt sich ihm sehr ähnlich, singt aber etwas besser, obschon in ganz ähnlicher Weise. Der Lockton lautet wie »Gif gerr«, der Ausdruck der Zärtlichkeit ist ein sanftes »Gi« oder ein kaum hörbares »Pick«, das Zeichen unangenehmer Erregung ein lautes »Gerk«. Nest und Eier gleichen den bereits beschriebenen. Ersteres steht ebenfalls nahe an der Erde, gewöhnlich im dichtesten Gezweige niederer Bäume; letztere, vier bis sechs an der Zahl, sind neunzehn Millimeter lang, fünfzehn Millimeter dick und auf hell- oder weißröthlichem und röthlichgrauem Grunde schwarzbläulich gefleckt und geschnörkelt.

Bereits die Römer wußten das schmackhafte, zarte Fleisch des Fettammers zu würdigen und mästeten ihn in besonders dazu hergerichteten Käfigen, welche nachts durch Lampenschein erhellt wurden. Dasselbe Verfahren soll jetzt noch in Italien, dem südlichen Frankreich und namentlich auf den griechischen Inseln angewendet werden. Dort fängt man die Fettammern massenhaft ein, würgt sie ab, nachdem sie den nöthigen Grad von Feistigkeit erhalten haben, siedet sie in heißem Wasser und verpackt sie zu zwei- und vierhundert Stück mit Essig und Gewürz in kleine Fäßchen, welche dann versendet werden. Gutschmecker zahlen für so zubereitete Ortolane gern hohe Preise.

Einer der schönsten seiner Unterfamilie ist der Zippammer, Bart- und Rothammer, Steinemmerling ( Emberiza cia, lotharingica, canigularis, barbata, meridionalis, pratensis und Hordei, Citrinella cia und meridonalis, Euspiza, Buscarla und Hylaespezia cia, Bild S. 285). Die Länge beträgt einhundertundachtzig, die Breite zweihundertundvierzig, die Fittiglänge fünfundsiebzig, die Schwanzlänge sechsundsiebzig Millimeter. Kopf und Hinterhals sind aschgrau, Kopfseiten, Kehle und Kropf etwas heller, ein breiter Augenstreifen, Backen und Kinn weißlichgrau, zwei Streifen, welche den Brauenstreifen oberhalb und unterhalb einfassen, und von denen der eine vom Nasenloche bis zum Nacken, der andere über die Zügel bis aus die Schläfe reicht, sowie ein dritter, welcher sich vom Mundwinkel herabzieht und mit den beiden ersten am Ende durch einen schmalen Ouerstreifen sich verbindet, schwarz, Mantel und Schultern rostrothbraun, alle Federn dunkel geschäftet, Bürzel, obere Schwanzdecken und die Untertheile zimmetrostroth, aus der Bauchmitte heller, die Schwingen schwarzbraun, außen schmal, die hinteren Armschwingen und deren Deckfedern hier und am Ende breiter, rostbraun gesäumt, die Oberflügeldecken dunkelgrau, ihre größte Reihe schwarz, am Ende rostfahl, wodurch eine Querbinde entsteht, die Schwanzfedern, mit Ausnahme der beiden mittelsten, dunkel braunschwarz, die beiden äußersten in der Endhälfte innen weiß, die Außenfahne der äußersten ebenso. Der Augenring ist dunkelbraun, der Oberschnabel schwarz-, der untere lichtbraun, der Fuß licht hornfarben. Bei dem im allgemeinen matter gefärbten Weibchen sind die schwarzen Längsstreifen des Kopfes minder deutlich, der Oberkopf braun, dunkel längsgestrichelt, der mittlere Streifen grau, der Augenstreifen fahlweiß und das Grau der Kehle und des Kopfes mit verwaschenen dunklen Tüpfelchen gezeichnet.

In Deutschland bewohnt der Zippammer gegenwärtig nur die Rheinlande, namentlich den Mittelrhein zwischen Irlich und Linz, und ebenso Südostbaden, hier auf die höheren Bergthäler, dort auf die Weinberge des rechten Rheinufers sich beschränkend; nicht minder selten kommt er in Oesterreich vor. Häufig dagegen ist er in Südeuropa, namentlich in Spanien, Italien und Griechenland, außerdem in Westasien. Von hier aus durchreist er den größten Theil Asiens, bis zum Himalaya, in dessen westlichem Theile er regelmäßig auftritt. Er ist ein Gebirgsvogel, welcher, nach meinen in Spanien angestellten Beobachtungen, die Ebenen meidet. Halden mit möglichst zerrissenem Gesteine bilden seine Lieblingsplätze. Hier treibt er sich zwischen und auf den Steinen und Blöcken nach Art anderer Ammer umher. Auf Bäume oder Sträuche setzt er sich selten. Im übrigen ist er ein echter Ammer in seinem Betragen und in seinen Bewegungen, im Fluge und in der Stimme. Letztere, ein oft wiederholtes »Zippzippzipp« und »Zei«, entspricht seinem Namen. Der Gesang ähnelt dem des Goldammers, ist aber kürzer und reiner; Bechstein hat ihn sehr gut mit »Zizizizirr« wiedergegeben.

Das Nest hat man am Rheine, wo er an einzelnen Orten nicht selten nistet, in den Ritzen und Höhlungen der Weinbergsmauern gefunden. Die drei bis vier Eier sind einundzwanzig Millimeter lang, sechzehn Millimeter dick, auf grauweißlichem Grunde mit grauschwarzen und zwischendurch mit einigen grauen Fäden, oft gürtelartig in der Mitte des Eies, umsponnen, diese Fäden aber nicht kurz abgebrochen, die Eier also dadurch leicht von den oft ähnlich gezeichneten des Goldammers zu unterscheiden. Auch der Zippammer brütet wahrscheinlich zweimal im Jahre: in Spanien bemerkten wir seine Jungen jedoch nicht vor dem Juli. Um die Mitte des August begann bereits die Mauser. Am Rhein erscheint der Vogel zu Anfang des April und verweilt dort bis zum November. In Spanien fanden wir ihn im Winter, zu sehr großen Flügen vereinigt, außerordentlich häufig an allen sonnigen Abhängen der Sierra Nevada.

Ein nicht minder schöner Vogel, der Weidenammer ( Emberiza aureola, sibirica, dolichonia, pinetorum und Selysii, Euspiza, Hypocenter, und Passerina aureola), gehört Nordasien an, bewohnt jedoch auch den Nordosten Europas in zahlreicher Menge und verfliegt sich von hier aus nicht allzu selten nach Westeuropa, während die Hauptmenge ihre Winterreise nach Südchina, Cochinchina, Assam, Burma und die übrigen Länder des westlichen Himalaya richtet. Die Länge beträgt einhundertundachtzig, die Breite zweihundertundachtzig, die Fittiglänge achtundachtzig, die Schwanzlänge fünfundvierzig Millimeter. Die Obertheile, ein Querband unter der gelben Kehle und die Kropfseiten sind tiefrostbraun, Mantel- und Schulterfedern mit undeutlichen Schaftflecken und schmalen weißlichen Außensäumen, Zügel, Kopfseiten und Kinn schwarz, die Untertheile gelb, seitlich durch rothbraune Schaftstriche geziert, die Unterschwanzdecken weiß, die Schwingen dunkelbraun mit fahlbraunen, die hinteren Armschwingen mit breiten rostbraunen Außensäumen, die rothbraunen Handschwingendecken mit breiten fahlweißen, eine Querbinde bildenden Endrändern gesäumt; ein großes Feld auf den oberen und die unteren Flügeldecken sind weiß, die äußerste Schwanzfeder weiß, innen an der Wurzel und am Ende dunkel, die zweite innen durch einen weißen Längsstreifen geschmückt, die übrigen haben die Färbung der Handschwingen. Das Auge ist röthlichbraun, der Schnabel gelblich, der Unterschnabel röthlich, der Fuß bräunlich hornfarben. Beim Weibchen sind die Obertheile rostbräunlich, dunkel geschäftet, die Bürzelfedern rothbraun, ein über die Kopfmitte verlaufender, ein Augenbrauen- und ein über die Unterbacken ziehender Streifen sowie die Untertheile gilblich, an den Seiten etwas dunkler und hier ebenfalls durch Schaftstriche gezeichnet.

Im ganzen mittleren Sibirien, und zwar in Niederungen wie im Gebirge, bis zu zweitausend Meter unbedingter Höhe, zählt der Weidenammer zu den häufigsten Arten seiner Unterfamilie. Nicht minder zahlreich tritt er auch in Osteuropa, namentlich im mittleren und südlichen Ural, auf, von hier aus bis zur Dwina und dem Südwesten des Onegasees sich verbreitend. Auf unserer Reise haben wir ihn auffallenderweise nur an wenigen Stellen, und zwar im Krongute Altai, gefunden. Wasserreiche Gegenden, welche mit buschigen Weiden gut bestanden sind, bilden seine bevorzugten Aufenthaltsorte. Nächstdem herbergt er in sonnigen Birkenhainen, nie aber in Nadelwaldungen. Auch er trifft, von seiner Winterreise kommend, erst spät im Frühjahre, selten vor den ersten Tagen des Mai, am Brutgebiete ein, treibt sich hier ganz nach Art des Goldammers umher, läßt wie dieser den so vielen Arten gemeinsamen Lockton, ein scharfes »Zip, zip«, vernehmen, singt aber, auf hohen Zweigspitzen sitzend, besser als die meisten Ammer, da der einfache Gesang sich durch drei kurze, von einander Wohl unterschiedene, flötende Strophen auszeichnet. Die Nester, welche Henke auf den Dwinainseln nördlich von Archangel am sechzehnten Juni fand, standen niedrig am Boden oder nicht hoch über demselben im Grase, Gestrüppe und Gesträuche versteckt, waren auf einer Unterlage aus trockenen Halmen, Blättern und Gewürzel erbaut und mit feinen Würzelchen, Bastfasern, zarten Grasblättern, zuweilen auch mit einzelnen Haaren und Federn ausgelegt. Die fünf bis sechs Eier, deren Längsdurchmesser dreiundzwanzig und deren Querdurchmesser siebzehn Millimeter beträgt, sind auf grünlichem oder bräunlich grauweißem Grunde mit kleinen und großen, theilweise ineinander geflossenen verwaschenen Schalenflecken von grünlicher oder bräunlichgrauer Färbung und mit brandfleckiger Zeichnung, Punkten, unregelmäßigen Flecken, Haarzügen und Schnörkeln von brauner und schwarzer Farbe geziert. Nach der Brutzeit schart sich alt und jung in zahlreiche Flüge und begibt sich allmählich auf die Wanderung. Bei dieser Gelegenheit werden in der Umgegend von Moskau oft sehr viele berückt, und sie sind es, welche dann auch lebend bis in unsere Käfige gelangen.

Südosteuropa von Istrien an, namentlich Dalmatien und Griechenland, viele Inseln des Adriatischen Meeres, die Levante und einen großen Theil Südwestasiens bis in die Nord- und Westprovinzen Indiens, insbesondere aber Persien, bewohnt der Kappenammer, Königsammer, Ortolankönig ( Euspiza melanocephala, Emberiza melanocephala, granativora und simillima, Fringilla crocea, Xanthornus caucasicus, Passerina und Granativora melanocephala; Bild S. 286), durch den kräftigen, spitzkegelförmigen, fast gleichkieferigen Schnabel mit kleinem, länglichem Höcker vor dem Gaumen, die stämmigen Füße, langen Fittige, unter deren Schwingen die erste die längste ist, und den mäßig langen, am Ende geraden Schwanz von anderen Ammern unterschieden und deshalb Vertreter einer besonderen Sippe ( Euspiza), welche wir Pfeifammer nennen wollen. Seine Länge beträgt einhundertfünfundachtzig, die Breite zweihundertundneunzig, die Fittiglänge achtundneunzig, die Schwanzlänge achtzig Millimeter. Der Kopf ist schwarz, die Oberseite lebhaft zimmetrothbraun, durch schmale und verwaschene grauliche Endsäume geziert, die ganze Unterseite hochgelb; die dunkelbraunen Schwingen und Steuerfedern zeigen fahlbraune, an den hinteren Armschwingen und Deckfedern sich verbreiternde Außen-, die kleinen zimmetbraunen Deckfedern gelbgraue, die bräunlichen größten Flügeldeckfedern weiße Endsäume, welche eine Querbinde herstellen. Das Auge ist dunkelbraun, der Schnabel hornblau, der Fuß bräunlichgelb. Dem Weibchen fehlt die schwarze Kappe; die Oberseite ist graulich rostroth, die Kehle weiß, die übrige Unterseite weißlich rostfarben.

Zu Ende des April trifft der Kappenammer, aus seiner Winterherberge kommend, in Griechenland, kaum später auch in Istrien ein. An einem schönen Frühlingsmorgen sind in Griechenland oft alle Hecken am Meeresufer, welche man Tages vorher vergeblich nach ihm absuchte, förmlich bedeckt mit dem in voriger Nacht angekommenen Könige der Ortolane. Dieser begibt sich nunmehr sofort nach seinen Brutstätten, Weinbergen der Ebene oder noch unbebaueten, mit Salbei und Christusdorn bestandenen Hügeln, baut sein Nest, brütet, erzieht die Jungen und verläßt die Heimat zu Ende des Juli oder im August wieder, um seiner Winterherberge zuzuwandern. Sein Zug richtet sich jedoch nicht nach Südwesten, sondern nach Südosten. Von Persien, dem Brennpunkte seines Verbreitungsgebietes, mag er ausgegangen sein und Kleinasien und die Balkanhalbinsel erst später aufgefunden haben; durch Persien, woselbst er noch immer und bis zu fast dreitausend Meter unbedingter Höhe allüberall häufig ist, wandert er der Herberge zu. Wenige Wochen nach seinem Abgange aus Europa erscheint er in Dekhan und in den oberen Provinzen von Hindostan, schlägt sich in ungeheuere Flüge zusammen, richtet arge Verwüstungen in den Getreidefeldern an und verläßt das Land im März erst wieder.

Hinsichtlich seines Betragens unterscheidet er sich von anderen Ammern unwesentlich; doch behauptet Graf von der Mühle, daß er sehr dumm und wenig scheu sei, und man oft in Versuchung käme, das singende Männchen mit dem Stocke zu erschlagen. Um die Fortpflanzungszeit setzt sich das Männchen frei auf die Spitze eines Strauches oder Baumes und läßt beständig seinen einfachen flötenden Gesang vernehmen, wogegen das Weibchen soviel wie möglich sich verbirgt. Das Nest steht am Boden in oder an stacheligem Gestrüppe, gewöhnlich sehr versteckt, ist nachlässig gebaut, aus dürren Pflanzenstengeln und Blättern sperrig zusammengefügt, im Inneren mit feinen Würzelchen, Hälmchen, Blattfasern und Pferdehaaren ausgelegt und enthält in der ersten Hälfte des Mai fünf bis sieben Eier, welche vierundzwanzig Millimeter lang, achtzehn Millimeter dick, auf bleich bläulichgrünem Grunde mit deutlicheren oder verwaschenen aschgrauen, grünlichen oder röthlichgrauen Flecken gezeichnet sind. In Persien sammeln sich nach der Brutzeit tausende und andere tausende von Kappenammern, streichen, gefürchtet ärger noch als die Heuschrecken, von Ort zu Ort und beginnen, lange vor ihrem Wegzuge schon, die Felder zu plündern.

Außer den vorstehend geschilderten Ammern haben noch mehrere Arten der Unterfamilie Deutschland oder wenigstens Europa besucht. Es sind die folgenden: Der in Ostsibirien heimische Fichtenammer ( Emberiza leucocephala, pythiornis, albida und Banaparti), welcher, größer als der Goldammer, am Kopfe, mit Ausnahme einerwWeißen Platte, grauschwarz, übrigens, bis auf einen weißen Zügelstreifen, tief zimmetrothbraun, am Halse hinten grau, vorn weiß, auf dem Oberkörper und am Kropfe zimmetrostroth, auf den Untertheilen weiß gefärbt und oberseits durch dunkle Schaftstriche und fahle Säume der Federn gezeichnet ist, der ebenfalls Ostsibirien entstammende Goldbrauenammer ( emberiza chrysophrys und chlorophrys, Citrinell chrxsophrys), welcher, kleiner als der Goldammer, auf dem schwarzen Kopfe durch einen weißlichen Mittel- und je einen goldgelben Brauenstreifen, auf der rostbraunen Oberseite durch breite, an der weißen Kehle durch schmälere schwarze Schaftflecke, auf den weißen, seitlich bräunlichen Untertheilen durch braune Schaftstriche geschmückt ist, und der in der Wüste lebende Streifenammer ( Emberiza striolata, Fringrilla, Fringillaria und Polymitra striolata), dessen vorwaltend zimmetrothbraunes Gefieder auf dem Kopfe in Aschgrau übergeht und hier oberseits sechs, aus dunklen Schaftstrichen gebildete, gleichlaufende Längsstreisen zeigt.

Amerika ist die Heimat von ungefähr einhundertundzwanzig bunten, ammerartig gezeichneten Finken mit schlankem, kegelförmigem, geradspitzigem, auf der Firste wenig gebogenem, zierlichem Schnabel, hochläufigen und langzehigen, mit großen Nägeln, zumal spornartig gestreckter Hinterklaue bewehrten Füßen, mittellangen Flügeln, welche sich durch die sehr langen Armschwingen anszeichnen, und verschieden langem Schwänze: der Ammerfinken ( Passerellinae).

Sie leben viel auf dem Boden und bewegen sich hier ganz nach Art der Ammern. Einige Arten sind Waldvögel, welche die offenen Triften meiden, andere hausen in wasserreichen Gegenden, an Flußufern, andere auf Feldern und Wiesen, einige sogar am Meere, und einzelne endlich vertreten in der Neuen Welt die Stelle unserer Sperlinge.

Bäffchenammerfink ( Zonotrichia albicollis). 2/3 natürl. Größe.

Den Norden Amerikas belebt der Bäffchenammerfink oder Weißhalssperling ( Zonotrichia albicollis und pennsylvanica, Fringilla albicollis und pennsylvanica, Passer pennsylvanicus), Vertreter der Bindenammerfinken ( Zocotrichia), deren Merkmale in dem schlank kegelförmigen, spitzigen, im Mundwinkel herabgezogenen Schnabel, dem kräftigen hochläufigen, langzehigen und mit großen, wenig gebogenen Krallen bewehrten Fuße, dem kurzen Fittige, in welchem die zweite und dritte Schwinge die Spitze bilden, und dem ziemlich langen, mäßig gerundeten oder sanft ausgekerbten Schwanze zu suchen sind. Seine Länge beträgt hundertundsiebzig, die Breite zweihundertunddreißig, die Fittiglänge fünfundsiebzig, die Schwanzlänge achtundsiebzig Millimeter. Von dem schwarzen Ober- und Hinterkopfe heben sich eine schmale, weißliche Mittellinie und ein breiter, über den Zügeln gelber, hinter dem Auge unterseits schwarz begrenzter Brauenstreifen ab; Backen und Ohrgegend sind aschgrau, Kinn und Kehle weiß, unterseits von einer undeutlichen, schmalen, dunkeln Linie begrenzt, die Untertheile, mit Ausnahme des bräunlichgrauen Kropfes und der rostbräunlichen Seiten, weiß, letztere dunkel längsgestrichelt, die Obertheile und Flügeldeckfedern rostbraun, Mantel und Schulterfedern mit schwarzen Schaftflecken und gelblichen Außensäumen, die Bürzelfedern fahl rostbraun, die Schwingen und Steuerfedern olivenbraun mit schmalen rostfählen, die hinteren Armschwingen und deren Deckfedern mit breiten rostbraunen Außensäumen geziert. Der Augenring ist nußbraun, der Oberschnabel hornbrann, der Unterschnabel lichtblau, der Fuß fleischfarben. Die Weibchen sind matter gefärbt; bei Jungen und Männchen im Winterkleide ist der Augenbrauen- wie der über den Kopf laufende Streifen rostfahl und das Weiß der Kehle minder scharf begrenzt. Die Länge beträgt siebzehn, die Breite dreiundzwanzig, die Fittiglänge acht, die Schwanzlänge acht Centimeter.

Der Vogel verbreitet sich über alle östlichen Staaten Nordamerikas, ist im Norden des Landes aber nur Zug-, im Süden nur Wintervogel. »Dieser niedliche Fink«, sagt Audubon, »ist ein Gast in Louisiana und in allen übrigen südlichen Staaten; denn er verweilt hier bloß kurze Zeit. Er erscheint im Anfange des September und verschwindet im März wieder. In den mittleren Staaten verweilt er länger. Plötzlich sieht man alle Hecken und Zäune, welche die Felder umgeben, die Büsche und andere passende Oertlichkeiten bedeckt von Gesellschaften dieser Vögel, welche zwischen dreißig und fünfzig Stück zählen und zusammen in bester Eintracht leben. Von den Hecken fliegen sie auf den Boden und hüpfen und arbeiten hier herum, kleine Grassämereien aufsuchend. Bei dem ersten Warnungslaute fliegt der ganze Schwarm wieder der Hecke zu und verbirgt sich hier im dichtesten Theile. Einen Augenblick später hüpft einer nach dem anderen auf die höheren Wipfelzweige hinauf, und beginnt seinen zwar kurzen, aber außerordentlich lieblichen Gesang. In den Tönen liegt eine Sanftheit, welche ich nicht beschreiben kann: ich vermag nur zu sagen, daß ich oft mit Entzücken gelauscht habe. Sofort nach dem Singen kehrt jeder auf den Boden zurück. So geht es den ganzen Tag über. Mit Anbruch des Tages stoßen unsere Finken einen schärferen, mehr schrillenden Ton aus, welchen man durch die Silbe ›Twit‹ wiedergeben könnte, und mitten in der Nacht noch habe ich diesen Ton vernommen, gleichsam zum Beweise, daß alles sich wohl befindet. An warmen Tagen fliegt ein solcher Schwarm auch in die Wälder und sucht sich dort Futter an den Ranken des wilden Weines, nimmt hier eine Beere weg, welche der Winter übrig gelassen, oder sonst etwas; niemals aber entfernen sie sich gänzlich von ihren Lieblingsdickichten. Mit Beginn des Frühlings verläßt der Vogel den Süden, um nach Norden zu wandern.« Das Nest steht regelmäßig auf dem Boden, aber auf sehr verschiedenen Oertlichkeiten, bald unter einem kleinen Busche, bald in einem sumpfigen Dickichte, bald am Fuße eines alten Baumes, bald auch Wohl in einer Höhlung zwischen Gewurzel, ist sehr groß, tief und innen geräumig, aus Moos oder grobem Grase errichtet, innen mit feineren Halmen, Haar, auch Wohl einigen Federn oder Pflanzenfasern ausgekleidet und enthält vier bis sieben, zweiundzwanzig Millimeter lange, fünfzehn Millimeter dicke Eier, welche auf grünlichweißem Grunde überall mehr oder minder dicht mit fuchsrothen oder rostbraunen Flecken gezeichnet sind. Das Männchen ist im Juni, seiner Fortpflanzungszeit, äußerst lebhaft und singt sehr fleißig die einzige Strophe seines Liedes, welches aus zwölf verschiedenen, vom Volke oft in erheiternder Weise übertragenen Tönen besteht und ohne allen Wechsel abgesungen wird, so daß er zuletzt sehr eintönig wirkt.

Hier und da erlegt oder fängt man den Bäffchenammerfink, um sein leckeres Fleisch zu verspeisen, oder um ihn im Käfige zu halten. In diesem gewährt er aus dem Grunde Vergnügen, weil er im Frühlinge, wie in der Heimat gewohnt, auch des Nachts zu singen pflegt.

Der kleine, fast kegelförmige, nur an der Spitze gebogene Schnabel, der ziemlich hochläufige, kurzzehige, mit mittellangen, aber kräftigen Nägeln bewehrte Fuß, der kurze Flügel, unter dessen Schwingen die zweite die Spitze bildet, der mäßig lange, sanft ausgeschweifte, seitlich gerundete, schmale Schwanz und die düstere Färbung des Gefieders sind die Merkmale der Schneeammerfinken ( Junco), als deren Vertreter der Winterammerfink oder Schneevogel der Amerikaner ( Junco hyemalis, Fringilla hiemalis, hudsonia und nivalis, Niphaea, Emberiza und Struthus hyemalis oder hiemalis) Erwähnung finden mag, weil er auch einmal auf Island vorgekommen sein soll. Seine Länge beträgt hundertundfunfzig, die Breite zweihundertundzwanzig, die Fittiglänge neunundsiebzig, die Schwanzlänge sünfundsiebzig Millimeter. Die Kopf- und Obertheile sind düster schiefergrau, die Untertheile von der Brust an weiß, die Schwingen und deren Deckfedern dunkelbraun, außen verwaschen bräunlich gesäumt, die Schwanzfedern braunschwarz, die beiden äußeren weiß, die dritte jederseits mit einem länglichen weißen Schaftfleck ausgestattet. Der Augenring ist dunkelbraun, der Schnabel röthlich hornweiß, der Fuß fleischfarben. Die nördlichen Vereinigten Staaten bis in den arktischen Kreis hinauf beherbergen den Winterammerfinken. Er gehört zu den gemeinsten Arten seiner Familie und kommt im größten Theile Nordamerikas wenigstens zeitweilig häufig vor. »Ich habe«, sagt Wilson, »vom Norden Maines bis Georgia das Land durchwandert und ungefähr eintausendachthundert Meilen zurückgelegt; aber ich erinnere mich keines Tages und kaum einer Meile, ohne daß ich Scharen dieser Vögel, zuweilen solche von vielen tausenden, gesehen hätte, und alle anderen Reisenden, mit denen ich gesprochen habe, bestätigten mir dasselbe: auch sie hatten überall diese Vögel gefunden.« Er ist ein Bewohner der Gebirge und des Nordens, erscheint in den Vereinigten Staaten zu Ende des Oktober und verläßt dieselben wieder gegen Ende des April. Eines schönen Morgens sieht man ihn plötzlich in Menge da, wo man am Tage vorher keinen einzigen bemerkte. Anfänglich hält er sich in kleinen Trupps von zwanzig bis dreißig Stück zusammen und treibt sich an Waldrändern, Hecken und Zäunen umher; später vereinigt er sich zu größeren Scharen und, namentlich vor Stürmen, zu Flügen von tausenden. So lange der Boden noch unbedeckt ist, nährt er sich von Grassämereien, Beeren und Kerbthieren, nicht selten in Gesellschaft von Baumhühnern, wilden Truthühnern, auch wohl Eichhörnchen, welche mit ihm demselben Futter nachgehen. Wenn aber Schnee gefallen ist und seine Futterplätze bedeckt sind, erscheint er im Gehöfte des Bauern, längs der öffentlichen Wege und schließlich auch in den Straßen der Stadt, begibt sich vertrauensvoll unter den Schutz des Menschen und wird tagtäglich grausam getäuscht, d. h. zu Hunderten weggefangen, doch auch von Gutherzigen gefüttert und unterstützt. Zutraulich läßt er den Fußgänger und Reiter nahe an sich vorüberziehen und fliegt höchstens dann auf, wenn er fürchtet, von dem Vorbeigehenden verletzt zu werden. Mit beginnendem Frühlinge verläßt er Städte und Dörfer, um seinen lieben Bergen oder seinem heimatlichen Norden zuzufliegen.

Mit Vögeln seines Gelichters vereinigt sich der Winterfink selten. Höchstens in den Dörfern schlägt er sich mit dem sogenannten Singsperlinge und anderen Verwandten in Flüge zusammen; aber auch dann noch hält er sich gesondert von dem großen Haufen. Die Nacht verbringt er auf Bäumen sitzend oder aber nach Art der Sperlinge in Höhlungen, welche er zufällig findet oder in den Getreidehaufen selbst sich anlegt. Audubon versichert, daß eine gewisse Förmlichkeit unter ihnen herrsche, und daß keiner zu große Vertraulichkeit leiden möge. Augenblicklich sind die kleinen Schnäbel geöffnet und die Flügel ausgebreitet, wenn ein Fremder zu nahe kommt; die Augen funkeln, und ein abweisender Ton wird ausgestoßen, um den Störenfried zu bedeuten. In seinen Bewegungen ähnelt er unserem Sperlinge. Er hüpft leicht über den Boden dahin, fliegt schnell und zeigt bei eifersüchtigen Kämpfen mit seinesgleichen große Geschicklichkeit.

Bald nach seiner Ankunft in der eigentlichen Heimat schreitet der Winterfink zur Fortpflanzung. Die Männchen kämpfen heftig unter einander, jagen sich, fliegend, hin und her, breiten dabei Schwingen und Schwanz weit aus und entfalten so eine eigentümliche und überraschende Pracht. Zu gleicher Zeit geben sie ihren einfachen, aber angenehmen Gesang zum besten, in welchem einige volle, lang gezogene Töne die Hauptsache sind; Gerhardt nennt ihn ein Gezwitscher, wie das junger Kanarienvögel. Die Paare suchen sich sodann einen geeigneten Nistplatz aus, am liebsten eine Bergwand, welche dicht mit Buschwerk bestanden ist, und bauen sich hier, immer auf dem Boden, aus Rindenschalen und Gras ihr Nest, dessen innere Wandung mit feinem Moose, Pferde- und anderen Haaren ausgekleidet wird. Die vier Eier sind etwa zwanzig Millimeter lang, sechzehn Millimeter dick und auf gilblichweißem Grunde dicht mit kleinen röthlichbraunen Flecken gezeichnet. Ueber den Antheil, welchen das Männchen am Brutgeschäfte nimmt, finde ich keine Angabe; dagegen wird erwähnt, daß beide Eltern ihre ausgeflogenen Jungen noch längere Zeit führen, sorgsam bewachen und bei Gefahr durch einen eigenthümlichen Laut warnen.

Gefangene Winterammerfinken gelangen zuweilen in unsere Käfige, sind aber nicht im Stande, für sich einzunehmen.

In der nächsten Unterfamilie vereinigen wir die Finken im engeren Sinne ( Fringillinae), etwa zweihundertunddreißig Arten, mit verschieden gestaltetem, meist aber schlankem, kegelförmigem, ausnahmsweise auch sehr kräftigem, auf der Firste fast immer geradem, ungekerbtem Schnabel und seitlich gelegenen Nasenlöchern, mittelhochläufigen Füßen, langen Flügeln, unter deren Schwingen die zweite mit der dritten die längsten zu sein pflegen, mittellangem Schwanze und mehr oder minder reichem, je nach Geschlecht und Alter meist verschiedenfarbigem Gefieder.

Die Finken bewohnen die Alte Welt, ohne jedoch in der Neuen gänzlich zu fehlen, verbreiten sich über alle Gebiete und vereinigen in sich fast alle Eigentümlichkeiten ihrer ganzen Familie.

Die Edelfinken ( Fringilla), welche wir als die am höchsten stehenden Glieder der Gesammtheit ansehen, haben einen gestreckten Bau, mittellangen, rein kegel- oder kreiselförmigen Schnabel, dessen oberer Theil gegen die Spitze hin ein wenig sich neigt, und dessen Schneiden etwas eingezogen erscheinen, kurzläufige und schwachzehige, mit dünnen, schmalen, aber spitzigen Nägeln bewehrten Füße, verhältnismäßig lange Flügel, in denen die zweite, dritte und vierte Schwinge die Spitze bilden, und mittellangen, in der Mitte seicht ausgeschnittenen Schwanz.

Der Edel- oder Buchfink, Wald-, Garten-, Sprott-, Spreu-, Roth-, Schild-, Schlagfink ( Fringilla coelebs, nobilis, hortensis und sylvestris, Passer spiza, Struthus coelebs), ist auf der Stirn tiefschwarz, auf Scheitel und Nacken schieferblau, auf dem Mantel röthlichbraun, auf Oberrücken und Bürzel zeisiggrün; Zügel und Augenkreise, Wangen, Kehle und Gurgel sind licht rostbraun, welche Färbung auf Kropf und Brustseiten in Fleischröthlich, auf der Brustmitte in Röthlichweiß, auf Bauch und Unterschwanzdecken in Weiß übergeht, die Handschwingen schwarz, mit Ausnahme der drei ersten an der Wurzel weiß, die letzten Armschwingen außen schmal hellgelb gesäumt und braungelb gekantet, die kleinsten Deckfedern dunkel schieferblau, die großen schwarz, mit breitem weißen Ende, wodurch eine breitere und eine schmalere Flügelbinde gebildet werden, die Schwingen unterseits glänzend grau, innen silberweiß gesäumt, die Unterflügeldeckfedern weiß, am Flügelrande schwarz geschuppt, die mittleren Schwanzfedern tief schiefergrau, gelblich gekantet, die übrigen schwarz, die beiden äußersten innen mit großem weißen Keilfleck, welcher auf der äußersten auch die Außenfahne größtentheils einnimmt, alle Steuerfedern, mit Ausnahme der äußersten weißen, unterseits schwarz. Der Augenring ist hellbraun, der Schnabel im Frühjahre blau, im Herbste und Winter röthlichweiß, der Fuß schmutzig fleischfarben. Beim Weibchen sind Kopf und Nacken grünlichgrau, ein Augenbrauenstreifen, Zügel, Kinn und Kehle weißbräunlich, die übrigen Obertheile olivengraubraun, die Untertheile hellgrau. Die Länge beträgt hundertfünfundsechzig, die Breite zweihundertachtundsiebzig, die Fittiglänge achtundachtzig, die Schwanzlänge fünfundsiebzig Millimeter.

Mit Ausnahme der nördlichsten Länder ist der Edelfink in ganz Europa eine gewöhnliche Erscheinung, im Süden während des Sommers jedoch nur im Gebirge zu finden. Außerdem bewohnt er einzelne Theile Asiens und erscheint im Winter einzeln in Nordafrika.

In den Atlasländern vertritt ihn der sehr ähnliche, aber etwas größere Maurenfink ( Fringilla spodiogenys, spodiogena und africana), welcher einmal auch in Südfrankreich erlegt worden sein soll. Bei ihm sind Kopf, Augen- und Schultergegend bläulich aschgrau, die Obertheile olivengrün, die Untertheile blaß weinroth, seitlich graulich, die Handschwingen schwarz, außen in der Wurzelhälfte schmal, in der Endhälfte etwas breiter weiß, innen breit lichtgrau gesäumt, die vorderen Armschwingen an der Wurzel, die hinteren fast ganz weiß, die kleinen Flügeldecken weiß, die großen weiß mit schwarzem Mittelbande, die übrigen Theile im wesentlichen wie bei unserem deutschen Vogel gefärbt.

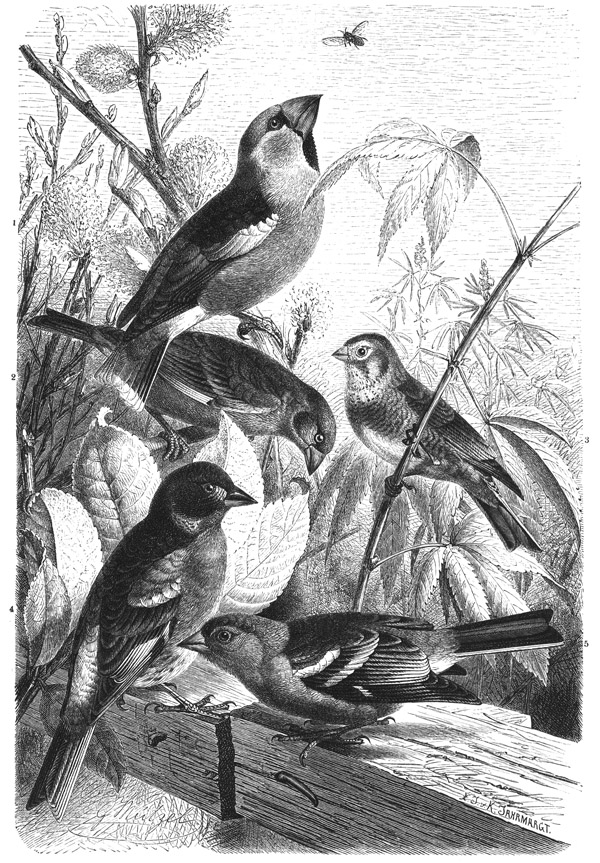

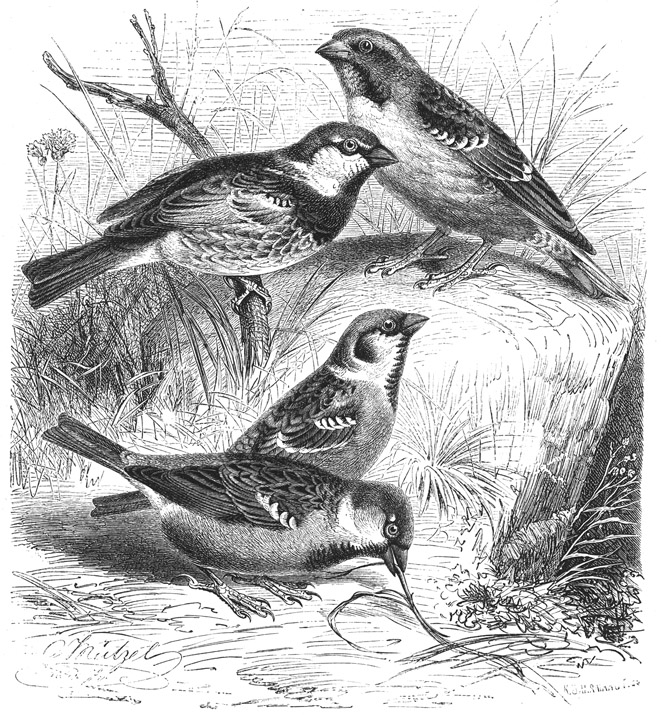

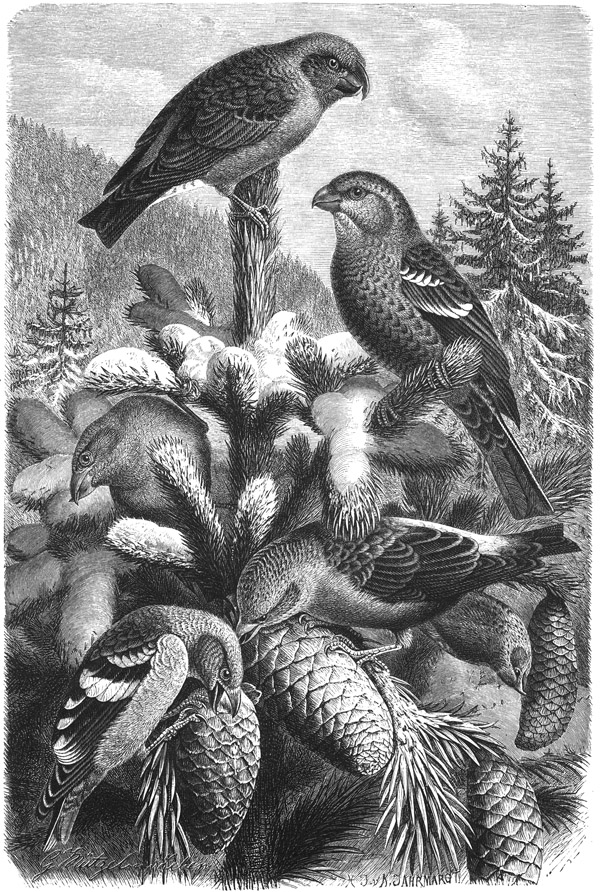

Deutsche Finken

1 Kernbeißer, 2 Grünling, 3 Hänfling, 4 Edel- und 5 Bergfink.

In Deutschland gibt es wenige Gegenden, in denen der Edelfink nicht zahlreich auftritt. Er bewohnt Nadel- wie Laubwälder, ausgedehnte Waldungen wie Feldgehölze, Baumpflanzungen oder Gärten und meidet eigentlich nur sumpfige oder nasse Strecken. Ein Paar lebt dicht neben dem anderen; aber jedes wahrt eifersüchtig das erkorene Gebiet und vertreibt aus demselben jeden Eindringling der gleichen Art. Erst wenn das Brutgeschäft vorüber, sammeln sich die einzelnen Paare zu zahlreicheren Scharen, nehmen unter diese auch andere Finken- und Ammerarten auf, wachsen allgemach zu starken Flügen an und streifen nun gemeinschaftlich durch das Land. Vom Anfange des September an sammeln sich die reiselustigen Vögel in Flüge; im Oktober haben sich die gedachten Herden gebildet, und zu Ende des Monats verschwinden sie, bis auf wenige in der Heimat überwinternde Männchen, allmählich aus unseren Gauen. Dann nehmen sie in Südeuropa und in Nordwestafrika Besitz von Gebirg und Thal, von Feld und Garten, Busch und Hecken, sind überall zu finden, überall häufig, aber auch überall in Gesellschaft, zum Zeichen, daß sie hier nicht in der Heimat, sondern nur als Wintergäste leben. Wenn der Frühling im Süden beginnt, wenden sie sich wieder heimwärts. Man hört dann den hellen, kräftigen Schlag der Männchen noch geraume Zeit ertönen; bald aber wird es still und öde da, wo hunderttausende versammelt waren, und schon zu Anfange des März sind die Wintergäste bis auf die Weibchen verschwunden. Die Finken wandern nämlich, wenigstens auf dem Rückzuge, nach Deutschland, in getrennten Scharen, die Männchen besonders und zuerst, die Weibchen um einen halben Monat später. Selten kommt es vor, daß beide Geschlechter fortwährend zusammen leben, also auch zusammen reisen. Bei schönem Wetter erscheinen in Deutschland die ersten Männchen bereits zu Ende des Februar; die Hauptmasse trifft im März bei uns ein, und die Nachzügler kommen erst im April zurück.

Jedes Männchen sucht den alten Wohnplatz wieder auf und harrt sehnsüchtig der Gattin. Wenn diese eingetroffen ist, beginnen beide sofort die Anstalten zum Nestbaue. Die Wiege für die erste Brut pflegt fertig zu sein, noch ehe die Bäume sich völlig belaubt haben. Beide Gatten durchschlüpfen, emsig suchend, die Kronen der Bäume, das Weibchen mit großem Ernste, das Männchen unter lebhaften Bewegungen sonderbarer Art und Hintansetzung der dem Finken bei aller Menschenfreundlichkeit sonst eigenen Vorsicht. Jenes beschäftigt zumeist die Sorge um das Nest, dieses fast ausschließlich seine Liebe und kaum minder die Eifersucht. Endlich ist der günstigste Platz zur Aufnahme des Nestes gefunden: ein Gabelzweig im Wipfel, ein alter knorriger Ast, welcher bald von dichtem Laube umgeben sein wird, ein abgestutzter Weidenkopf oder sogar, obwohl nur selten, das Strohdach eines Hauses. Das Nest selbst, ein Kunstbau, ist fast kugelrund, nur oben abgeschnitten. Seine dicken Außenwände werden aus grünem Erdmoose, zarten Würzelchen und Hälmchen zusammengesetzt, außen aber mit den Flechten desselben Baumes, auf dem es steht, überzogen, und diese durch Kerbthiergespinste miteinander verbunden, so daß die Außenwände täuschende Ähnlichkeit mit einem Astknorren erhalten. Das Innere ist tief napfförmig und sehr weich mit Haaren und Federn, Pflanzen- und Thierwolle ausgepolstert. So lange der Nestbau währt und das Weibchen brütet, schlägt der Fink fast ohne Unterbrechung während des ganzen Tages, und jedes andere Männchen in der Nähe erwidert den Schlag seines Nachbars mit mehr als gewöhnlichem Eifer; beide Nebenbuhler im Liede erhitzen sich gegenseitig, und es beginnt nun ein tolles Jagen durch das Gezweige, bis der eine den anderen im buchstäblichen Sinne des Wortes beim Kragen gepackt hat und, unfähig noch zu fliegen, mit ihm wirbelnd zum Boden herabstürzt. Bei solchen Kämpfen setzen die erbitterten Vögel ihre Sicherheit oft rücksichtslos aufs Spiel, sind blind und taub gegen jede Gefahr. Endet der Kampf mit Schnabel und Klaue, so beginnt das Schlagen von neuem, wird immer heftiger, immer leidenschaftlicher, und wiederum stürmen die beiden gegen einander an, nochmals wird mit scharfen Waffen gefochten. So ist die Brutzeit des Edelfinken nichts als ein ununterbrochener Kampf. Das Weibchen legt fünf bis sechs kleine, achtzehn Millimeter lange, vierzehn Millimeter dicke, zartschalige Eier, welche auf blaß blaugrünlichem Grunde mit bleich röthlichbraunen, schwach gewellten und mit schwarzbraunen Punkten verschiedener Größe besetzt zu sein pflegen, in Form und Zeichnung aber vielfach abändern. Die Zeit der Bebrütung währt vierzehn Tage; das Weibchen brütet hauptsächlich, das Männchen löst es ab, so lange jenes, Nahrung suchend, das Nest verlassen muß. Die Jungen werden von beiden Eltern ausschließlich mit Kerbthieren groß gefüttert, verlangen auch nach dem Ausfliegen noch eine Zeitlang der elterlichen Fürsorge, gewöhnen sich aber bald daran, ihre Nahrung selbst zu erwerben. Als unmündige Kinder ließen sie ein sonderbar klingendes »schilkendes« Geschrei vernehmen, als Erwachsene bedienen sie sich des Locktones der Alten. Diese schreiten schon wenige Tage, nachdem die Erziehung ihrer Jungen beendet, zu einer zweiten Brut. Beide Eltern lieben letztere ungemein. Sie schreien kläglich, wenn ein Feind dem Neste naht, und geben ihrer Angst durch die verständlichsten Geberden Ausdruck. Naumann versichert, daß das Männchen mehr um die Eier, das Weibchen mehr um die Jungen besorgt sein solle; ich habe diesen Unterschied in der Liebe zu der Brut noch nicht wahrgenommen. Ungeachtet der Anhänglichkeit und Zärtlichkeit gegen die Jungen weicht das Edelfinkenpaar in gewisser Hinsicht von anderen Finken nicht unwesentlich ab. Wenn man junge Hänflinge aus dem Neste nimmt und in ein Gebauer steckt, darf man sicher sein, daß die Alten sich auch dann noch in der Fütterung ihrer Kinder nicht stören lassen; die Edelfinken dagegen lassen unter gleichen Umständen ihre Jungen verhungern. »Dies hat«, sagt Naumann, »mancher unerfahrene Finkenfreund, welcher sich durch die alten Vögel die Mühe des Selbstaufziehens ersparen wollte, bitter erfahren müssen. Sorge um eigene Sicherheit und Mißtrauen scheinen hier über die elterliche Liebe zu siegen.« Doch kommen, wie derselbe Forscher ebenfalls mittheilt, rühmliche Ausnahmen auch bei Edelfinken vor.