|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

(Fortsetzung.)

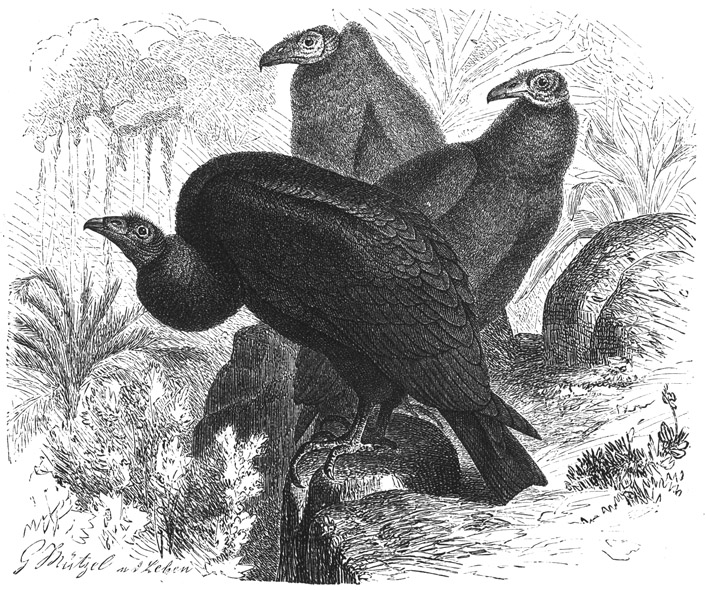

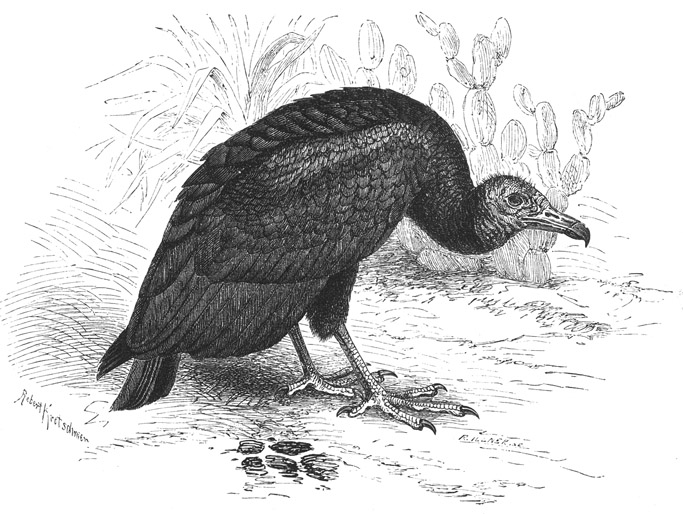

Die Geier ( Vulturidae), deren Gesammtheit wir als Familie auffassen, sind die größten aller Raubvögel. Der Schnabel ist länger oder mindestens ebenso lang als der Kopf, gerade, nur vor der Spitze des Oberschnabels hakig herabgebogen, höher als breit, mit scharfen Schneiden und einer großen Wachshaut ausgerüstet, welche letztere ein Drittheil und bei schwächeren Arten sogar die Hälfte der Länge einnimmt. Ein eigentlicher Zahn fehlt immer, wird aber, wie bei den Adlern, durch eine hervorspringende Ausbuchtung der Schneide des Oberkiefers ersetzt. Bei einigen Arten kommen Hautwucherungen, namentlich kammartige Erhöhungen, auf dem Schnabel vor. Die Füße sind kräftig, die Zehen jedoch schwach, die Nägel kurz, wenig gebogen und immer stumpf, so daß die Fänge als Angriffswerkzeug wenig Bedeutung haben. Die Flügel sind außerordentlich groß, dabei aber, weil die vierte Schwinge die längste zu sein pflegt, breit und meist sehr abgerundet. Der Schwanz ist mittellang, zugerundet oder stark abgestuft und aus steifen Federn gebildet. Hinsichtlich des inneren Leibesbaues stimmen die Geier in allen wesentlichen Merkmalen mit den Falken überein; doch haben einige mehr Halswirbel als jene. Die Schwanzwirbel sind breiter, das Brustbein ist verhältnismäßig niedriger, die Armknochen sind länger als bei den Falken; der Schlund erweitert sich zu einem Kropfe von beträchtlicher Größe, welcher gefüllt wie ein Sack aus dem Halse hervortritt; der Vormagen ist groß.

Wir nennen die Geier unedle Raubvögel, weil ihre Begabungen als einseitige zu betrachten sind; falsch aber würde es sein, wollten wir unedel mit unvollkommen für gleichbedeutend halten. In gewisser Hinsicht müssen die Geier als sehr hochstehende Vögel angesehen werden. Ihre Begabungen sind theilweise ausgezeichnet. Sie halten sich lässig, auf dem Boden sitzend sehr niedrig, tragen die Flügel abstehend vom Leibe und ordnen das Gefieder nur selten mit einiger Sorgfalt; gehen zwar nicht anmuthig, aber ziemlich leicht, meist schrittweise und fliegen langsam, aber mit ungemeiner Ausdauer. Ihre Sinne wetteifern an Schärfe mit denen anderer gefiederten Räuber; ihr Gesicht namentlich reicht in Fernen, von denen wir kaum eine Vorstellung gewinnen; ihr Gehör, der nächstdem am höchsten entwickelte Sinn, ist sehr gut, ihr Geruch sicherlich schärfer als bei anderen Raubvögeln, obwohl durchgehends nicht so vortrefflich, wie man gefabelt hat, ihr Geschmack, ungeachtet der schmutzigen Nahrungsstoffe, welche sie zu sich nehmen, keineswegs verkümmert und ihr Gefühl, sei es, indem wir es als Empfindungs- oder indem wir es als Tastvermögen ansehen, nicht wegzuleugnen. Dagegen scheinen ihre Geistesfähigkeiten gering zu sein. Sie sind scheu, selten jedoch wirklich vorsichtig, jähzornig und heftig, aber nicht unternehmend und noch viel weniger kühn, gesellig, allein keineswegs friedfertig, bissig und böswillig, dabei aber feig; ihr Geist erhebt sich nicht einmal zur List. Sie lernen nach und nach gefährliche Menschen oder Thiere von ungefährlichen unterscheiden, gewinnen aber selten wirkliche Anhänglichkeit an ein anderes Geschöpf. Immer zeigen sie sich plump und roh in ihrem Auftreten. Eine merkwürdige Beharrlichkeit in dem, was sie einmal begonnen, ist ihnen eigen. Wir nennen sie träge, weil wir sie stundenlang in größter Ruhe regungslos an einem und demselben Orte verweilen sehen, könnten aber von ihnen, welche den größten Theil des Tages fliegend verbringen, auch das Gegentheil behaupten. Ihr Wesen ist ein Gemisch von den verschiedenartigsten und scheinbar sich widersprechenden Eigenschaften. Man ist versucht, sie als ruhige und stille Vögel anzusehen, während genauere Beobachtung doch ergibt, daß sie zu den leidenschaftlichsten aller Raubvögel gezählt werden müssen.

Erst wenn man die Art und Weise des Nahrungserwerbs der Geier kennt, lernt man sie verstehen. Der Name Raubvogel verliert bei ihnen einen Theil seiner Bedeutung. Wenige von ihnen und auch diese wahrscheinlich bloß ausnahmsweise, greifen lebende Thiere an, in der Absicht, sie zu tödten; für gewöhnlich sammeln sie einfach das auf, was ein günstiger Zufall ihnen überliefert. Sie bestatten die Leichen, welche sie finden, oder räumen den Unrath weg, welchen sie erspähen. Weil aber der Zufall nicht immer sich ihnen günstig zeigt und sie demzufolge oft tagelang Mangel leiden müssen, geberden sie sich beim Anblicke einer Beute, als müßten sie sich unter allen Umständen für gehabte Entbehrungen entschädigen und für kommende versorgen.

Vögel, welche wie sie sich ernähren, können nur in warmen oder in gemäßigten Gürteln der Erde hausen. Der reiche Süden zeigt sich freigebiger als der Norden, liefert auch den Geiern soviel, daß sie sich durchs Leben schlagen können. Mit Ausnahme Neuhollands beherbergen alle Erdtheile Geier. Die Alte Welt ist reicher an ihnen als die Neue, und die hier lebenden Arten sind außerdem noch hinsichtlich ihres Vorkommens weit mehr beschränkt als jene der östlichen Erdhälfte. Einige finden sich in annähernd gleich großer Menge in Europa, Asien und Afrika oder werden hier mindestens durch nahstehende Verwandte vertreten. Man begegnet ihnen in den heißen durchglühten Ebenen wie über den höchsten Zinnen der Gebirge der Erde. Sie sind es, welche, soviel bis jetzt bekannt, höher als alle anderen Vögel im Luftmeere emporsteigen; sie sind befähigt, die großartigsten Veränderungen des Luftdruckes ohne Beschwerde zu ertragen. Einige Arten nehmen im Gebirge ihren Stand und verlassen dasselbe nur ausnahmsweise, während andere wiederum ebene Gegenden in größerer Menge bewohnen als die Hochgebirge. Von einem eigentlichen Standorte ist übrigens bei ihnen kaum zu reden. Ihre ungeheueren Flugwerkzeuge befähigen sie, und die Eigenthümlichkeit ihres Nahrungserwerbes nöthigt sie, weitere Strecken zu durchstreifen, als irgend ein anderer Raubvogel sie durchfliegt. Bloß während der Fortpflanzungszeit bindet sie die Sorge um ihre Brut an ein und dasselbe Gebiet; während des übrigen Jahres führen sie mehr oder weniger ein Wanderleben. Mit vollster Wahrheit kann man von ihnen sagen, daß sie überall und nirgends zu finden sind. Sie erscheinen plötzlich massenhaft in Gegenden, wo man tage- und wochenlang nicht einen einzigen von ihnen wahrnahm, und verschwinden ebenso spurlos wieder, als sie gekommen. Die Nähe der menschlichen Wohnungen meiden nur einzelne Geier; andere finden gerade hier das tägliche Brod mit größerer Leichtigkeit als in Gegenden, in denen der Mensch, sozusagen, noch nicht zur Herrschaft gelangt ist. Für die Ortschaften Südasiens, Afrikas und Südamerikas sind gerade diese Raubvögel bezeichnende Erscheinungen.

Es wird die Lebensweise der Geier anschaulich machen, wenn ich einzelne von ihnen handelnd auftreten lasse. Ich darf dies um so eher thun, als ich die Geier nicht bloß in der Gefangenschaft, sondern auch in ihrem Freileben beobachtet habe und oft genug Zeuge ihres Auftretens gewesen bin.

Am südlichen Saume der Wüste liegt ein verendetes Kamel. Die Beschwerden der Wüstenreise haben es erschöpft; es erreichte, obgleich der Treiber ihm am vorigen Tage seine Last abnahm und es ledig neben den befrachteten Arbeitsgenossen einhergehen ließ, den Nil nicht mehr, sondern brach, vollständig entkräftet, auf Nimmerwiederaufstehen zusammen. Sein Herr ließ es, nachdem er mit nicht verhehltem Kummer über den durch seinen Tod erlittenen Verlust von ihm geschieden ist, unberührt liegen, weil sein Glaube ihm verbietet, das geringste von einem gestorbenen oder nicht unter den üblichen Gebräuchen getödteten Thiere zu verwenden.

Am nächsten Morgen liegt der Leichnam noch unversehrt auf seinem fahlen Sterbebette. Da erscheint ein Rabe über dem nächsten Bergesgipfel. Sein scharfes Auge erspäht das Aas; er schreit und nähert sich mit rascheren Flügelschlägen, kreist einigemal um das gefallene Thier, senkt sich dann herab und betritt, in nicht allzugroßer Entfernung von demselben den Boden, nähert sich ihm nunmehr rasch und umgeht es mehreremal mit bedächtigem Spähen. Andere Raben folgen seinem Beispiele, und bald ist eine ansehnliche Gesellschaft dieser allgegenwärtigen Vögel versammelt. Nunmehr finden sich auch andere Fleischfresser ein. Der überall vorhandene Schmarotzermilan und der kaum minder häufige Schmutzgeier ziehen Kreise über demselben, ein Raubadler nähert sich, mehrere Kropfstörche drehen in schwindelnder Höhe ihre Schraubenlinien über dem auch ihnen winkenden Gerichte. Aber noch fehlen die Vorleger der Speise. Die zuerst angekommene Gesellschaft nagt allerdings hier und da an dem gefallenen Thiere; dessen dicke Lederhaut ist jedoch den schwachen Schnäbeln viel zu fest, als daß sie sich größere Bissen abreißen könnten. Nur das eine nach oben gekehrte Auge konnte von einem Schmutzgeier aus seiner Höhle gezogen werden. Doch die Zeit, in welcher auch die großen Glieder der Familie auf Nahrung ausfliegen, kommt allmählich heran. Es ist zehn Uhr geworden; sie haben nun ausgeschlafen und ausgeträumt und einer nach dem anderen ihre Schlafplätze verlassen. Zuerst waren sie niedrig längs des Gebirges hingestrichen; da sie aber nichts genießbares ersehen konnten, stiegen sie in der Luft empor und erhoben sich zu einer unabsehbaren Höhe. In dieser ziehen sie ihre Kreise weiter; einer folgt dem anderen wenigstens mit den Blicken, steigt oder fällt mit ihm, wendet sich wie der Vorgänger nach dieser oder jener Seite. Von seinem Standpunkte aus kann er ein ungeheueres Gebiet sozusagen, mit einem Blicke überschauen, und das Auge ist so wundervoll scharf, daß ihm kaum etwas entgeht. Der Geier, welcher das Gewimmel in der Tiefe erblickt, gewinnt damit sofort ein klares Bild und erkennt, daß er das gesuchte gefunden. Nunmehr läßt er sich zunächst in einigen Schraubenwindungen tiefer herab, untersucht die Sache näher und zieht, sobald er sich überzeugt, plötzlich die gewaltigen Flügel ein. Sausend stürzt er Hunderte, vielleicht tausend Meter hernieder und würde zerschmettert werden, wenn er nicht rechtzeitig noch die Schwingen halb wieder ausbreitete, um den Fall aufhalten und die Richtung regeln zu können. Bereits in ziemlicher Entfernung von dem Boden strecken die schwerleibigen Arten die Ständer lang aus und senken sich sodann, noch immer außerordentlich rasch, schief nach unten hernieder, wogegen die leichter gebauten anscheinend mit der Gewandtheit und Zierlichkeit eines Falkens herniederkommen und durch verschiedene Schwenkungen, welche sie wechselseitig heben und senken, die Wucht des Falles zu mildern wissen. Von der Trägheit und Unbehülflichkeit, welche die Geier sonst an den Tag zu legen scheinen, ist jetzt nicht das geringste mehr zu bemerken; sie überraschen im Gegentheile durch eine Gewandtheit, welche man ihnen niemals zugetraut hätte.

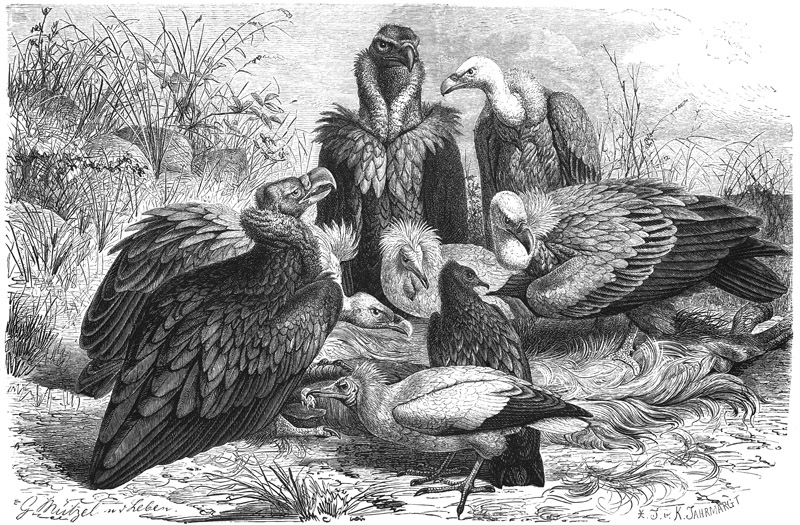

Dem ersten Ankömmling folgen alle übrigen, welche sich innerhalb gewisser Grenzen befinden, rücksichtslos nach. Das Herabstürzen des ersteren ist für sie das Zeichen zur Mahlzeit. Sie eilen jetzt von allen Seiten herbei und lassen sich auf eigene Untersuchung nicht mehr ein. Man hört im Laufe einer Minute wiederholt das sausende Geräusch, welches sie beim Herabstürzen verursachen und sieht von allen Richtungen her rasch sich vergrößernde Körper herniederfallen, obgleich man wenige Minuten vorher die fast drei Meter klafternden Vögel auch nicht einmal als Pünktchen wahrgenommen hatte. Jetzt stört die Thiere nichts mehr. Sobald einer von ihnen an der Tafel sitzt, scheuen sie keine Gefahr; nicht einmal ein sichtbarer Jäger vertreibt sie. Sogleich nach Ankunft am Boden eilen sie mit wagerecht vorgestrecktem Halse, erhobenem Schwanze und halb ausgebreiteten, schleppenden Flügeln aus das Aas zu, und nunmehr bethätigen sie ihren Namen; denn Vögel, welche gieriger wären als sie, kann es nicht geben. Es gibt für sie keine Rücksicht mehr. Das kleinere Gesindel macht mit Ehrfurcht Platz; unter gleichstarken Arten erhebt sich wüthender Kampf und Streit. Von ihrem Arbeiten ein rechtes Bild zu gewinnen, ist schwer; das Gewimmel, das Streiten, Zanken, Kämpfen dabei läßt sich kaum schildern. Zwei bis drei Schnabelhiebe der starkschnäbeligen Geier zerreißen die Lederhaut des Aases, einige mehr die Muskellagen, während die leichter bewaffneten Arten ihren langen Hals, so weit sie können, in die Höhlen einschieben, um zu den Eingeweiden zu gelangen. Mit gieriger Hast wühlen sie zwischen diesen umher, und einer sucht den anderen fortwährend zu verdrängen, zu überbieten. Leber und Lunge werden selten herausgerissen, vielmehr in der Höhle selbst aufgefressen, die Därme hingegen herausgezogen, durch schwer zu beschreibendes Zurückhüpfen weiter und weiter herausgefördert und dann nach wüthendem Kampfe mit anderen stückweise verschlungen. Beständig stürzen noch hungrige Geier von oben herab unter die bereits schmausenden, in der bestimmten Absicht, sie womöglich von der köstlichen Tafel zu vertreiben, und wiederum gibt es neuen Kampf, neues Lärmen, Beißen und ingrimmiges Gezwitscher. Die schwächeren Gäste sitzen, während die großen Herren speisen, entsagend um die Gruppe, sind aber höchst achtsam auf den Hergang, weil sie wissen, daß ihnen von jenen doch zuweilen ein Bröcklein zugeworfen wird, natürlich ohne deren Willen, bloß in der Hitze des Gefechtes. Adler und Milane schweben auch wohl in der Höhe über der schmausenden Gesellschaft auf und nieder und stürzen sich, als ob sie auf fliegende Beute stoßen wollten, zwischen sie hinein, ergreifen mit den Fängen ein eben von den Geiern losgearbeitetes Fleischstück und entführen es, bevor letztere noch Zeit hatten, dem Frevel zu steuern.

Ein kleines Säugethier wird von solcher freßwüthigen Tischgesellschaft binnen wenigen Minuten bis auf den Schädel verzehrt; sogar von einem Rinde oder Kamele bleibt nach einer einzigen Mahlzeit wenig übrig. Die gesättigten entfernen sich nur mit Widerstreben von der Tafel.

Nicht überall und immer verläuft eine Geiermahlzeit so, wie ich eben geschildert. Schon in Südeuropa und noch mehr in ganz Afrika stellen sich da, wo Geier in der Nähe bewohnter Ortschaften ein Aas aufzuräumen haben, auf diesem noch andere hungrige Gäste ein. In allen südlichen Ländern sind die Hunde theilweise auf Aasnahrung angewiesen, und die wirklich herrenlosen unter ihnen können sich buchstäblich nur dann einmal satt fressen, wenn sie ein Aas fanden. Im tieferen Inneren Afrikas treten zu den Hunden noch die Marabus. Ihnen gegenüber haben die Geier oft schwere Kämpfe zu bestehen; der nagende Hunger aber macht sie dreist und den Gegnern furchtbar. Auch die größten Hunde werden vertrieben, so sehr sie knurren und die Zähne fletschen; denn jeder Geier erkennt in ihnen einen gefährlichen Beeinträchtiger des Gewerbes. Selbst der bissigste Hund vermag gegen die Geier nichts auszurichten. Wenn wirklich einer seiner Bisse ihm glückte, traf er höchstens eine der ausgebreiteten Schwingen, ohne den Vogel zu schädigen, wogegen dieser wie eine Schlange seinen Hals vorwirft und der gewaltige Schnabel da, wo er auftrifft, eine blutige Wunde zurückläßt. Anders verhält es sich mit den Marabus. Sie lassen sich auch von den Geiern nicht vertreiben, sondern schmettern mit ihren Keilschnäbeln rechts und links unter die Menge, bis diese ihnen Platz macht.

Unter Umständen kostet es den Geiern besondere Mühe, ihrer Mahlzeit sich zu versichern. Nach einer mündlichen Mittheilung Behns, welche durch Jerdon bestätigt wird, sind sie in Indien nicht selten auch die Bestatter der menschlichen Leichen. Die armen Hindu, nicht im Stande, die Kosten zu erschwingen, welche die Verbrennung eines ihrer Todten erfordert, begnügen sich, den Leichnam auf ein Strohlager zu betten und dieses anzuzünden, damit der Gestorbene des reinigenden Feuers wenigstens nicht gänzlich entbehre. Dann werfen sie den Todten, dessen Haut nur eben versengt ist, in den heiligen Ganges und überlassen es diesem, ihn dem Meere zuzutragen. Mit vorschreitender Verwesung treiben die Leichname auf der Oberfläche des Gewässers dahin und werden nunmehr den Geiern zugänglich. Einer oder der andere läßt sich auf dem schwimmenden Körper nieder, hält sich mit ausgebreiteten Schwingen im Gleichgewichte und beginnt zu fressen. Nach Behns Versicherung kommt es vor, daß der Geier in kluger Berechnung vermittels seiner ausgebreiteten Schwingen ein Segel bildet und den Leichnam einer niederen Sandbank zusteuert, bis er dort landet. Wenn dies geschehen, senken sich andere Geier hernieder, oder auch die Marabus finden sich ein, und die eigentliche Mahlzeit beginnt nun hier. Jerdon bemerkte einst einen Geier mitten im Strome, welcher wahrscheinlich von einem Leichnam herabgeworfen worden war und das Ufer durch Schlagen mit den Flügeln zu gewinnen suchte.

Bei quälendem Hunger mögen die Geier dann und wann auch lebende Thiere, namentlich erkranktes Herdenvieh, angreifen; wie es scheint, bevorzugen jedoch alle Arten Aas oder wenigstens Knochen jeder anderen Nahrung. Obenan stellen sie Aas der Säugethiere; doch verschmähen sie auch die Leichen der Vögel, Lurche und Fische nicht. Die kleineren Arten sind genügsamer als die größeren. Einzelne scheinen lange Zeit ohne Aas auskommen zu können: sie nähren sich von Knochen, andere hauptsächlich von dem Kothe der Menschen oder dem Miste der Thiere und erjagen nebenbei Kerfe und kleine täppische Wirbelthiere.

Nach beendigter Mahlzeit entfernen sich die Geier ungern weit von ihrer Tafel, bleiben vielmehr stundenlang in der Nähe der Walstatt sitzen und warten hier den Beginn der Verdauung ab. Geraume Zeit später begeben sie sich zur Tränke, und bringen auch hier wieder mehrere Stunden zu. Sie trinken viel und baden sich sehr oft. Freilich ist letzteres kaum einem Vogel nöthiger, als ihnen; denn wenn sie von ihrem Tische aufstehen, starren sie von Schmutz und Unrath; zumal die langhälsigen sind oft über und über blutig. Ist auch die Reinigung glücklich besorgt, so bringen sie gern noch einige Stunden in trägster Ruhe zu, setzen sich dabei entweder auf die Fußwurzeln und breiten die Schwingen aus, in der Absicht, von der Sonne sich durchwärmen zu lassen, oder legen sich platt auf den Sand nieder. Der Weg zum Schlafplatze wird erst in den Nachmittagsstunden angetreten. Ihre Nachtruhe nehmen sie entweder auf Bäumen oder auf steilen Felsenvorsprüngen, sehr gern namentlich auf Felsgesimsen, welche weder von oben noch von unten her Zugang gestatten. Einige Arten bevorzugen Bäume, andere Felsen zu ihren Ruheplätzen.

Vollgefressene Geier pflegen sich, wenn sie plötzlich aufgescheucht wurden, erst der in ihrem Kropfe aufgespeicherten Nahrung durch Ausbrechen zu entledigen, bevor sie sich fliegend erheben. Dasselbe thun die verwundeten. Man sieht es aber auch oft von den gefangenen, bei welchen letzteren man nebenbei beobachten kann, daß sie die ausgebrochene Nahrung gelegentlich wieder auffressen.

Der Flug wird durch einige rasch auf einander folgende und ziemlich hohe Sprünge eingeleitet; hierauf folgen mehrere ziemlich langsame Schläge mit den breiten Fittigen. Sobald die Vögel aber einmal eine gewisse Höhe erreicht haben, bewegen sie sich fast ohne Flügelschlag weiter, indem sie durch verschiedenes Einstellen der Flugwerkzeuge sich in einer wenig geneigten Ebene herabsenken oder aber von dem ihnen entgegenströmenden Winde wieder heben lassen. So schrauben sie sich, anscheinend ohne alle Anstrengung, in die ungeheueren Höhen empor, in denen sie dahinfliegen, wenn sie eine größere Strecke zurücklegen wollen. Ungeachtet dieser scheinbaren Bewegungslosigkeit ihrer Flügel ist der Flug ungemein rasch und fördernd.

In früherer Zeit hat man angenommen, daß es der Geruchssinn wäre, welcher die Geier bei Auffindung des Aases leite: meine Beobachtungen, welche durch die Erfahrungen anderer Forscher vollste Bestätigung finden, haben mich von dem Gegentheile überzeugt. Man glaubte sich berechtigt, anzunehmen, daß ein Geier den Aasgeruch meilenweit wahrnehmen könne, und fabelte in wahrhaft kindischer Weise, so daß man schließlich glauben machen wollte, der Geier rieche bereits einem Sterbenden den Tod ab. Meine Beobachtungen haben mich belehrt, daß die Geier auch auf Aas herabkommen, welches noch gänzlich frisch ist und keinerlei Ausdünstung verbreiten kann, daß sie auch bei starkem Luftzuge von allen Richtungen der Windrose herbeifliegen, sobald einer von ihnen ein Aas erspäht hat, auf einem verdeckten Aase dagegen erst dann erscheinen, wenn dasselbe von den Raben und Aasgeiern aufgefunden worden ist und deren Gewimmel sie aufmerksam gemacht hat. Ich glaube deshalb mit aller Bestimmtheit behaupten zu dürfen, daß das Gesicht der vorzüglichste und wichtigste ihrer Sinne, daß es das Auge ist, welches ihr Leben ermöglicht.

Die Geier horsten vor Beginn des Frühlings ihrer betreffenden Heimatsländer, demgemäß in Europa in den ersten Monaten unseres Jahres. Nur diejenigen Arten, welche selten vorkommen, gründen einzeln einen Horst; alle übrigen bilden Siedelungen. Sie erwählen eine geeignete Felswand oder einen entsprechenden Wald, und hier ist dann jeder passende Platz besetzt. Einige Arten horsten nur auf Felsen, andere bloß auf Bäumen, andere endlich auf dem flachen Boden. Die meisten dulden innerhalb ihrer Ansiedelung gänzlich verschiedene Vögel, Störche z. B., ohne sie irgendwie zu belästigen. Der Horst selbst ist, wenn er auf Bäumen steht, ein gewaltiger Bau, welcher im ganzen anderen Raubvögelhorsten entspricht. Armsdicke Knüppel bilden die Unterlage, feineres Reisig den Mittelbau, schwache Zweige und dünne Wurzeln, welche sehr oft mit Thierhaaren untermischt und regelmäßig mit solchen ausgekleidet werden, die Nestmulde. Steht er dagegen auf dem Boden einer Felshöhle oder eines Felsenvorsprunges, so ist er meist kaum noch Horst zu nennen. Daß die Geier möglichst unersteigliche Felsenwände oder Bäume zu ihrer Ansiedelung sich aussuchen, braucht kaum erwähnt zu werden. Da, wo sie sich vollständig sicher fühlen, ist dies nicht der Fall: im Inneren Afrikas z. B. horstet manche Art ohne Bedenken auf niederen, leicht zu erklimmenden Bäumen, welche man richtiger Sträucher nennen könnte. Das Gelege enthält ein bis zwei Eier von rundlicher Gestalt, rauhem Korn und graulicher oder gilblicher Grundfarbe, welche durch dunklere Schalenflecke, Punkte, Tüpfel und Schmitzen bezeichnet sind. Es ist wahrscheinlich, daß beide Geschlechter abwechselnd brüten; von einzelnen Arten weiß ich bestimmt, daß es der Fall ist. Wie lange die Brutzeit währt, hat man noch nicht ermittelt. Das Junge entschlüpft in einem wolligen Dunenkleide dem Eie, ist häßlich und hülflos im hohen Grade und braucht mehrere Monate, bevor es fähig wird, selbständig seine Wege durchs Leben zu wandeln. Beide Eltern lieben es sehr und vertheidigen es gegen schwächere Feinde, nicht aber ernstlich auch gegen den Menschen. Anfänglich wird der kleinen Mißgestalt halb verfaultes und im Kropfe der Eltern verdautes Aas in den Rachen gespieen, später kräftigere Kost in Menge zugetragen. Ihre Freßlust übertrifft, falls dies möglich, noch die Gier der ausgewachsenen Vögel. Nach dem Ausfliegen bedarf der junge Geier einige Wochen lang der Pflege, Führung und Lehre seiner Eltern; bald aber lernt er es, sich ohne diese zu behelfen, und damit ist der Zeitpunkt gekommen, wo angesichts eines Aases alle verwandtschaftlichen Gefühle ihr Ende erreichen.

Manche Gegner behelligen, wenig Feinde gefährden die Geier. Schmarotzer plagen sie; Adler, Falken, Krähen und andere geflügelte Quälgeister der Raubvögel stoßen auf sie herab und ärgern sie, sobald sie ihrer ansichtig werden; auf dem Aase kommen sie mit Hunden und Marabus in Streit. Der Mensch befehdet die großen Räuber, deren Nutzen er überall erkennt, nur dann, wenn sie vom Pfade der Tugend abweichen und, anstatt Todtengräber zu bleiben, auch einmal anderen Räubern ins Handwerk pfuschen. Geieradler und Kondor sind es, welche büßen müssen, was ihre Zunft nicht bloß, sondern was die gesammte fliegende Räuberwelt verschuldet hat. Die übrigen Arten werden mit einer beinahe heiligen Scheu betrachtet. Wahrer Freundschaft würdigt man sie nicht, und in den »Vermächtnissen reicher und wohlwollender Mahammedaner« werden sie wenigstens jetzt nicht mehr bedacht. Der Hindu sieht in ihnen, weil sie die Leichname seiner Todten verzehren, unzweifelhaft heilige Wesen; der Innerafrikaner läßt sie einfach gewähren, obwohl er sie keineswegs von jedem Verdachte an irgend welchen Uebelthaten freispricht.

Alle Geier sind harte Vögel, welche auch unserer strengsten Winterkälte trotzen können, weil sie gewohnt sind, bei ihrem Auf- und Niedersteigen die verschiedensten Wärmegrade zu ertragen, welche mit dem gemeinsten Futter sich begnügen, und wenn sie eine Zeitlang gut genährt wurden, tage-, ja wochenlang ohne Nahrung ausdauern, daher leicht in Gefangenschaft zu halten. Weitaus die meisten werden, auch wenn sie als alte Vögel unter die Herrschaft des Menschen kamen, bald zahm. Ihre Gleichgültigkeit hilft ihnen über so manches Elend, wie die Gefangenschaft es mit sich bringt, leicht hinweg. Einzelne freilich sehen längere Zeit in ihrem Wärter einen Feind, welchem sie gelegentlich tückisch ihre Kraft fühlbar zu machen suchen. Unterhaltend werden die Geier, wenn man sie in einem geräumigen Käfige mit anderen großen Raubvögeln zusammenbringt. Zwar sitzen sie auch jetzt noch den größten Theil des Tages über still und ruhig auf dem einmal gewählten Platze; doch fehlt es einer so bunten Gesellschaft selten an Gelegenheit zu Thaten und Handlungen. Namentlich die Fütterung bringt kaum beschreibliche Aufregung hervor. Mit allen Waffen wird gekämpft und zu jedem Mittel gegriffen, um sich des besten Bissens zu bemächtigen. Doch geht es auch hier wie überall: der mächtigste und gewandteste hat das größte Recht und beherrscht und übervortheilt die anderen. Vor allem sind es die Gänsegeier, welche sich bemerklich machen. Das Gefieder gesträubt, den langen Hals eingezogen, sitzen sie mit funkelnden Augen vor dem Fleische, ohne es anzurühren, aber augenscheinlich bedacht, es gegen jeden anderen zu vertheidigen. Der zusammengekröpfte Hals schnellt wie ein Blitz vor und nach allen Seiten hin, und jeder ihrer Genossen fürchtet sich, einen ihm zugedachten Biß zu erhalten. In solchen Augenblicken hat das Gebaren der Gänsegeier täuschende Aehnlichkeit mit der Art und Weise, wie eine Giftschlange sich zum Bisse anschickt. Ihre Unverschämtheit entrüstet selbstverständlich die anderen in hohem Grade und wird Ursache zu sehr heftigen Kämpfen. Nicht selten wird einer ohne seinen Willen mitten in das Kampfgewühl gezogen; die ganze Rotte fliegt, flattert und wälzt sich über ihn her, und er hat große Noth, wieder davon zu kommen. Daß ein solches Gefecht nicht ohne lebhaftes Zischen, kicherndes und gackerndes Schreien, Schnappen mit dem Schnabel und Fuchteln mit den Flügeln vorübergeht, daß es mit anderen Worten, einen Höllenlärm erregt, braucht nicht erwähnt zu werden. In solchen Augenblicken gewährt eine Geiergesellschaft im Käfige ein höchst unterhaltendes und fesselndes Schauspiel.

In den letzten Jahren ist es wiederholt vorgekommen, daß gefangene Geier im Käfige genistet haben. Sie erbauten sich einen den Umständen nach günstig gelegenen Horst, belegten ihn mit einem oder zwei Eiern und brüteten mit großer Ausdauer. Ihre Bemühungen waren bis jetzt noch nicht von Erfolg gekrönt; demungeachtet läßt sich hoffen, daß dies später der Fall sein wird.

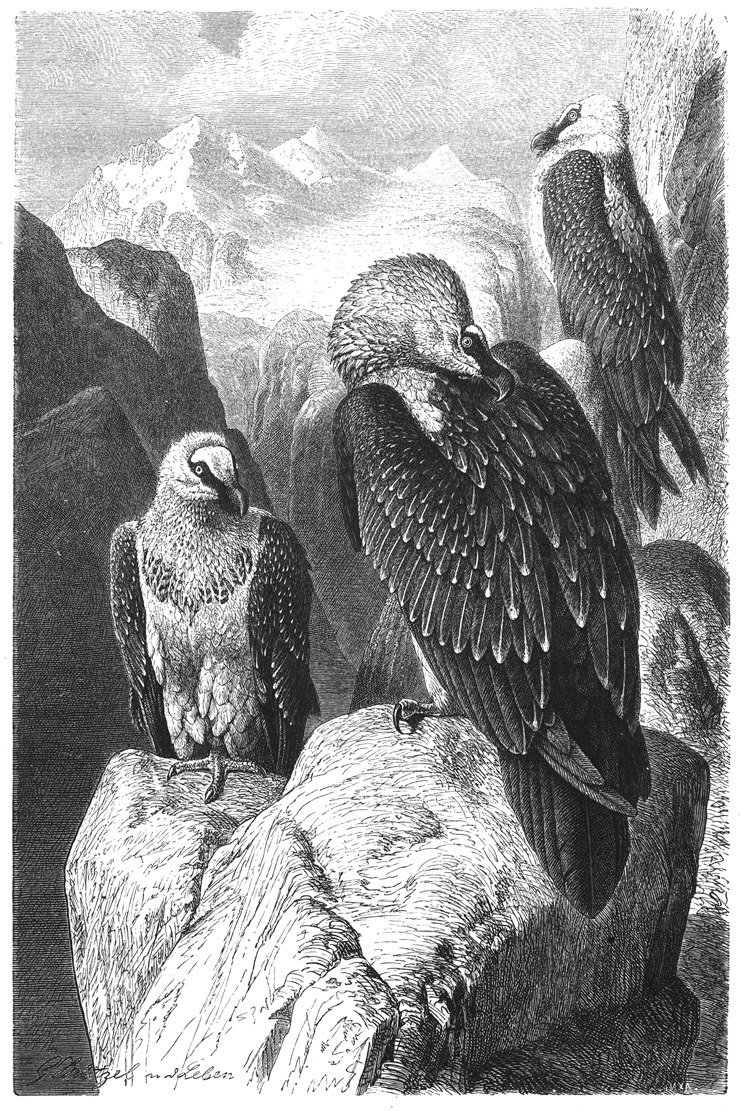

Die Edelfalken unter den Geiern oder die edelsten Mitglieder der Familie sind die Bartgeier ( Gypaëtus). Sie zeichnen sich nicht bloß vor allen übrigen Arten ihrer Gruppe, sondern auch vor allen Raubvögeln überhaupt durch auffallend gestreckten Leibesbau so wesentlich aus, daß sie als Vertreter einer eigenen Familie ( Gypaëtidae), mindestens einer Unterfamilie ( Gypaëtinae), betrachtet werden. Ihr Leib ist kräftig, aber gestreckt, der Kopf groß, lang, vorn platt, hinten etwas gewölbt, der Hals kurz, der Flügel sehr lang und spitzig, die dritte Schwinge, welche wenig über die zweite und vierte, wohl aber weit über die erste vorsteht, in ihm die längste, der sehr lange, zwölffederige Schwanz stufig oder keilförmig, der Schnabel groß und lang, die Oberkinnlade an der Wurzel sattelförmig eingebuchtet, gegen die Spitze hin aufgeschwungen, scharfhakig herabgekrümmt, an der Schneide zahnlos; die untere Kinnlade gerade, der Fuß kurz und verhältnismäßig schwach, der Fang mittellang und sehr schwach, mit starken, aber wenig gekrümmten und ziemlich stumpfen Nägeln bewehrt, das Gefieder reich und großfederig. Die Schnabelwurzel umgeben nach vorn gerichtete Borstenbüschel, welche die Wachshaut bedecken und auch den Unterschnabel teilweise einhüllen; den Kopf bekleiden dunen- und borstenartige, kurze, den Hals dagegen große Federn; das übrige Gefieder liegt etwas knapper an, verlängert sich aber namentlich an den Hosen noch bedeutend und bedeckt die Fußwurzeln bis gegen die Zehen hinab.

Das Knochengerüst zeigt auffallende Eigentümlichkeiten. Die Wirbelsäule zählt dreizehn Hals-, acht Rücken- und sieben Schwanzwirbel; das Brustbein ist lang und breit, der Kamm auf ihm sehr hoch; die Armknochen sind ungewöhnlich, die Schulterknochen auffallend stark, die Schlüsselbeine kräftig, fest an dem Brustbeine anliegend, alle Beinknochen dagegen schwach. Der Schädel ist oben flach und schmal, unten hingegen so breit, daß die Gelenke der Unterkiefer weit von einander abstehen; die Schädelhöhle verhältnismäßig klein; die Kiefer selbst sind äußerst biegsam. Die Zunge ist kurz und ziemlich breit, der Gaumen mit vielen Hautzähnen besetzt, die Speiseröhre auffallend weit und so faltig, daß eine großartige Ausdehnung möglich wird. Schlund und Magen bilden einen einzigen Sack, obwohl man Speiseröhre, Kropf und den eigentlichen Magen unterscheiden kann, weil beide durch kleine Wülste geschieden werden. Der schlauchförmige Magen ist ebenfalls faltig und dehnbar, im Inneren mit einer großen Menge von Drüsen besetzt, welche einen scharfen, übelriechenden Magensaft absondern. Die Därme sind mittellang, die Bauchspeicheldrüsen sehr groß. Die Brustmuskeln sind selbst für Raubvögel ungewöhnlich entwickelt, die Kau- und Beinmuskeln hingegen ungemein schwach. Unter den Sinneswerkzeugen verdient vor allem das Auge Beachtung; es hat innerhalb der Klasse seinesgleichen nicht. Bei anderen Vögeln bleibt nur die Regenbogenhaut unbedeckt, bei dem Geieradler aber ist auch die Augenhaut ( Sclerotica) sichtbar und bildet einen breiten, wulstigen Ring, welcher sich rings über den Rand der Regenbogenhaut anlegt und prachtvoll gefärbt ist. Dieser Ring besteht, nach Schinz, aus dichtem festen Zellengewebe und dient anstatt der Verbindungshaut zur Befestigung des Auges. Die Nasenhöhle ist groß und weit; die Riechmuscheln sind sehr lang und zweimal ineinander gewunden. Das Gehirn ist verhältnismäßig klein und nur das kleine Gehirn tief gefaltet.

Zur Zeit hat man sich noch nicht darüber geeinigt, ob man alle Geieradler der Erde zu einer Art zu zählen oder als verschiedene Arten anzusehen hat; sicher aber ist, daß die in Afrika lebenden von dem auf unseren Alpen vorkommenden ständig sich unterscheiden. Hinsichtlich ihrer Lebensweise und ihres Betragens stimmen, wie die neueren Beobachtungen dargethan haben, alle Geieradler überein, und deshalb ist es vollkommen zulässig, wenn man aus den in Europa, Asien und Afrika gesammelten Beobachtungen ein Gesammtbild des Lebens und Treibens zusammenstellt.

Bartgeier.

Der Bartgeier, Bartadler oder Bartfalk, Geieradler, Lämmer-, Gemsen-, Gold-, Greif- und Jochgeier, Weißkopf oder Grimmer ( Gypaëtus barbatus, grandis, alpinus, aureus, castaneus, melanocephalus, hemalachanus, occidentalis und orientalis, Falco barbatus, Vultur barbatus, alpinus, niger und leucocephalus, Phene ossifraga) ist, nach eigenen Messungen spanischer Stücke, 1 bis 1,15 Meter lang, 2,4 bis 2,67 Meter breit; die Fittiglänge beträgt 79 bis 82, die Schwanzlänge 48 bis 55 Centimeter. Erstere Maße gelten für das Männchen, letztere für das Weibchen; die einen wie die anderen aber dürften, wie bei allen großen Vögeln, nicht unerheblichen Schwankungen unterworfen sein. Das Gefieder des alten Vogels ist auf Stirn, Scheitel und an den Kopfseiten gelblichweiß, durch die borstenartigen Federn dunkler gezeichnet, auf Hinterkopf und Hinterhals schön rostgelb, auf dem Rücken, dem Bürzel, den Oberflügel- und Oberschwanzdeckfedern dunkelschwarz mit weißlichen Schäften und hellerer Schafteinfassung, vorn mit gelblichen Spitzenflecken. Die Schwingen und Steuerfedern sind schwarz, auf der Innenfahne aschgrau, die Schäfte weißlich. Der ganze Unterkörper ist hoch rostgelb, an den Vorderhalsfedern am dunkelsten, an den Seiten der Oberbrust und an den Hosen mit einzelnen braunen Seitenflecken gezeichnet. Ueber die Brust verläuft ein Kranz von weißgelben, schwarz gefleckten Federn. Von der Schnabelwurzel an durch das Auge zieht sich ein schwarzer Zügelstreifen, welcher am Hinterhaupte sich umbiegt, sich aber nicht ganz mit dem der anderen Seite vereinigt, also nur einen unvollständigen Kranz bildet. Das Auge ist silberweiß, die äußere Augenhaut mennigroth, die Wachshaut bläulichschwarz, der Schnabel horngrau, an der Spitze schwarz, der Fuß bleigrau. Beim jungen Vogel ist das Auge aschgrau, der Schnabel hornblau, auf der Firste und an der Spitze des Unterschnabels dunkler, der Fuß schmutzig hellgrün, bläulich schimmernd, die Wachshaut bläulichschwarz. Sehr junge Vögel sind oberseits, einige weiß gefleckte Federn an: Oberrücken ausgenommen, schwarzbraun, auf Hals und Kopf fast schwarz, unterseits hell rostbraun. Erst nach wiederholtem Federwechsel geht das Jugendkleid in das der alten Vögel über.

Nun will man gefunden haben, daß die sardinischen, spanischen und südafrikanischen Geieradler dunkler, die auf den Pyrenäen und dem Altai lebenden aber lichter gefärbt seien, als der, welcher die Schweizer Alpen bewohnt; Meves hat auch entdeckt, daß sich die Rostgoldfärbung des Gefieders durch Waschen ausreiben und durch chemische Mittel ausbleichen läßt. Einzelne Forscher sind deshalb geneigt, anzunehmen, daß die Färbung dem Vogel ursprünglich nicht eigen, sondern nur eine Folge sei von wiederholtem Baden in eisenhaltigen Gewässern; sie haben sogar versucht, darauf hin die Artverschiedenheit der Geieradler in Frage zu stellen oder geradezu zu leugnen, und kühn behauptet, daß das dunklere oder hellere Gefieder einfach darauf hin zurückzuführen sei, ob sich ein Geieradler bade oder nicht. Auf letztere Annahme ist jedoch schon aus dem Grunde kein Gewicht zu legen, weil bekanntermaßen auf allen Hochgebirgen eisenhaltiges Gewässer so häufig ist, daß es keinem Geieradler an der Gelegenheit mangeln dürfte, für sein reiches Gefieder die schöne Goldfarbe zu erwerben. Mit der Chemie kommen wir in diesem Falle nicht weiter, um so weniger, als die in Meves' Auftrage ausgeführten Untersuchungen noch viel zu mangelhaft sind, als daß sie zur Entscheidung der Hauptfrage etwas beitragen könnten. Es wird daher kein Fehler sein, wenn wir einstweilen noch mehrere, mindestens zwei Geieradlerarten annehmen, und festhalten, daß sich der Nacktfußbartgeier ( Gypaëtus nudipes oder meridionalis) ständig von dem der Alpen unterscheidet. Auf letzteren wird sich der größte Theil der nachfolgenden Mittheilungen beziehen.

Der Bartgeier ist weit verbreitet. In Europa bewohnt er die Schweizer Alpen und die Hochgebirge Siebenbürgens, einzeln auch den Balkan und die Pyrenäen sowie alle höheren Gebirge der drei südlichen Halbinseln und endlich den Kaukasus. In Asien verbreitet er sich über sämmtliche Hochgebirge vom Altai an bis zu den chinesischen Rand- und Mittelgebirgen und von hier wie dort bis zum Sinai, den Gebirgen Südarabiens und dem Himalaya. In der Schweiz, woselbst sein Bestand gegenwärtig ungemein zusammengeschmolzen ist, haust er, laut Girtanner, mehr oder minder regelmäßig nur noch auf den höchsten Gebirgen von Bern, Graubünden, Tessin und Wallis, in Graubünden erwiesenermaßen, in Bern und Tessin wahrscheinlich als Brut-, in Wallis vielleicht nur als Strichvogel. In den deutschen und österreichischen Alpen ist er gänzlich ausgerottet oder mindestens in einem Menschenalter erweislich nicht mehr vorgekommen; doch mag er einzelne Gebirgszüge Südtirols dann und wann vielleicht noch besuchen. Auf der Balkanhalbinsel fehlt er keinem höheren Gebirgszuge; in Italien findet er sich, obschon selten, noch in den Alpen, in Sardinien überall, wenn auch nicht gerade in bedeutender Anzahl; in Spanien, mit Ausnahme von Galicien und Leon, ist er eine so regelmäßige Erscheinung, daß dieses Land für Europa gegenwärtig als seine eigentliche Heimat bezeichnet werden darf. In Asien bevölkert er den Südwesten noch in Menge. Selten im Altai wie im Himmlischen Reiche, tritt er in Turkestan, Kleinasien, Palästina, Persien, Arabien und im Himalaya, von Nepal bis Kaschmir und von Salt bis Suliman, geeigneten Ortes noch überall ständig und so zahlreich auf, daß man ihn nirgends übersehen kann. In Afrika endlich beschränkt sich sein Wohngebiet auf den Nordrand des Erdtheiles, insbesondere den Atlas und den Djebel Ataka nebst Umgegend. Im Nilgebirge läßt er sich sehr selten, im Nilthale selbst nur ausnahmsweise einmal sehen. Adams, welcher ihn von seinen Jagden im Himalaya so gut kennt, daß er ihn gewiß nicht mit einem anderen Vogel verwechselt, hat ihn von der Spitze der Pyramiden aufgescheucht, Hartmann ihn unweit von den Stromschnellen von Wadi Halfa beobachtet. Ich meinestheils habe ihn weder in Egypten, noch in Nubien jemals gesehen, so häufig er auch in den Gebirgen zu beiden Seiten des Rothen Meeres zu sein scheint. Der im Osten und Süden Afrikas, namentlich in Habesch und im Kaplande vorkommende Lämmergeier ist nicht unser Geieradler, sondern der Nacktfußbartgeier.

Kein einziger deutscher Raubvogel, nicht einmal der Adler, ist so eingehend beschrieben worden als der Geieradler, und dennoch darf man behaupten, daß seine Naturgeschichte erst in den letzten Jahren geklärt worden ist. Ich selbst bin infolge meiner vielfachen Beobachtungen des stolzen Vogels im Steinigten Arabien wie in Spanien einer der ersten gewesen, welche sich bemüht haben, seine Lebensgeschichte wahrheitsgetreu zu schildern. Gegenwärtig liegen viele anderweitige Beobachtungen vor. Wir haben mehr oder minder ausführliche Berichte erhalten von Jerdon, Adams, Hodgson, Irby, Heuglin, Gurney, Krüper, Hudlestone, Hume, Salvin, meinem Bruder und anderen, welche sämmtlich unter sich übereinstimmen, jedoch im Widerspruche stehen mit dem, was von älteren und neueren Forschern, unter anderen auch dem trefflichen Girtanner, über den schweizerischen Bartgeier erzählt worden ist. Ich werde deshalb zunächst meine eigenen und die mit diesen im Einklange stehenden Mittheilungen der zuerst erwähnten Naturforscher zusammenstellen und auf diese, wenn auch nicht ohne Verwahrung, die mir wichtig erscheinenden Angaben der Schweizer Forscher folgen lassen.

Mehr als jedes andere Mitglied seiner Familie, vielleicht mit alleiniger Ausnahme der Kondore, darf der Geieradler als ein Bewohner der höchsten Gebirgsgürtel angesehen werden. Doch ist dieser Ausspruch nur so zu verstehen, daß er zwar die Höhe liebt, die Tiefe aber durchaus nicht meidet. Sturm und Wetter, Eis und Schnee lassen ihn gleichgültig; aber auch die in tieferen Lagen südlicher Gebirge regelmäßig herrschende Hitze ficht ihn nicht ersichtlich an, um so weniger, als ihm bei seinem Dahinstürmen selbst die heißen Lüfte Kühlung zufächeln müssen, und er im Stande ist, jederzeit belästigender Schwüle zu entgehen und seine Brust in dem reinen Aether der kalten Höhe zu baden. Da, wo er in der Tiefe, ungefährdet durch den Menschen und mühelos, Nahrung findet, siedelt er sich auch in niederen Lagen des Gebirges an, wogegen er in der Regel die höchsten übergletscherten oder schneeumlagerten Berggipfel nicht verläßt. In Spanien ist er in allen Hochgebirgen eine keineswegs ungewöhnliche Erscheinung, horstet aber auch auf Bergzügen von zwei- bis dreihundert Meter unbedingter Höhe. Dasselbe gilt für Persien. In der Schweiz dagegen treibt er so lange als möglich in den höchsten und unzugänglichsten Theilen des Hochgebirges, von wenigen gesehen, sein Wesen, und erst wenn, wie Girtanner sagt, »die wildesten Winterstürme, mit Schnee und Eis um sich werfend, dahinrasen, während unter polternden Föhnstößen tiefer in den Bergen die Hütten erbeben, der altehrwürdige Bannwald unter der Wucht solch mächtigen Andranges ächzt und seufzt und wankt und kracht und alles Leben in dem maßlosen Toben der ringenden Naturkräfte zu ersterben droht: erst dann schaut der kundige Bergjäger aus niedrigem Fenster nach den Höhen, ob er etwa den Bartgeier über ihnen oder dem Dorfe kreisen sehe, wohl wissend, daß auch ihn zuletzt jener Riesenkampf in der Natur und der nagende Hunger zwingen werden, von seinem hohen Wohnsitze herabzusteigen und den menschlichen Wohnungen sich zu nähern. Gelang es ihm, für seinen hungrigen Magen etwas zu erbeuten, so wiederholte er wohl bald den Besuch; war ihm das Glück nicht günstig, so verschwand er, um vielleicht nie wiederzukehren. Er kam und ging wie ein Fremdling aus fernem, unbekanntem Lande. So kam er früher von den Kurfirsten bis an die Ufer des Wallensees, bis Quinten und Bethlis herab, suchte sich ein Opfer und erhob sich nach gelungener Sättigung sofort wieder zu bedeutender Höhe; so schwebt er, nach Bericht des Regierungsrathes Brunner in Meiringen, noch jetzt zu den Bergdörfern des Oberhasli sowie nach Kandersteg, Lauterbrunn, Grindelwald herunter, in Graubünden nach Pontresina, wo er bis vor die Häuser kommt, nach Lawin, Süß herab; so wird er tief im Maggia- und Livinenthal während längerer Zeit gesehen.« Nach meinen Beobachtungen lebt er höchstens in kleinen Trupps; ich habe meist einzelne oder Paare und nie mehr als ihrer fünf zusammen gesehen. Jedes Paar bewohnt ein Gebiet von vielen Geviertkilometern Flächenausdehnung und durchstreift dieses tagtäglich, ja sogar mit einer gewissen Regelmäßigkeit. Deshalb wird man ihn da, wo er vorkommt, sicherlich beobachten.

In den Morgenstunden sieht man ihn, nach meinen Erfahrungen, selten oder nicht; erst anderthalb Stunden nach Sonnenaufgang etwa beginnt er sein Gebiet zu durchstreifen, und spätestens um fünf Uhr nachmittags zieht er seinem Schlafplatze wieder zu. Beide Gatten des Paares fliegen in nicht allzu großer Entfernung von einander längs hauptsächlichsten Zügen des Gebirges dahin, gewöhnlich in einer Höhe von nicht mehr als etwa fünfzig Meter über dem Boden. Sie folgen dem Gebirgszuge seiner ganzen Länge nach, kehren an der Spitze eines auslaufenden Berges auch wohl um und suchen, in gleicher Weise dahinstreichend, die andere Seite ab. Unterbrechen Querthäler den Hauptzug, so werden diese in derselben Höhe, welche der Vogel bisher innegehalten hatte, überflogen, selten aber sogleich mit durchsucht; über Thalkesseln dagegen kreist er meist längere Zeit. Findet sein scharfes Auge nichts genießbares auf, so steigt er empor und sucht, ganz in derselben Weise die Berggipfel und Hochebenen ab; erweist sich auch hier seine Umschau vergeblich, so streicht er in die Ebene hinaus. Ein gerade in seinem Zuge begriffener Bartgeier läßt sich nicht gern durch etwas aufhalten. Ich habe gesehen, daß einer so nahe an den bewohnten Gebäuden einer Einsiedelei vorüberflog, daß man ihn von dem Fenster aus hätte mit Schroten herabschießen können. Auch vor Menschen scheut er sich durchaus nicht, schwebt, wenn er Futter sucht, im Gegentheile oft auf wenige Meter vor einem vorüber. Auch streichend fliegt der Bartgeier äußerst schnell, unter laut hörbarem Rauschen seines Gefieders, dahin, ohne jeden Flügelschlag, und seine Gestalt erscheint dabei so zierlich, daß es ganz unmöglich ist, ihn mit irgend einem Geier oder Adler zu verwechseln. Nur Unkundige können ihn für einen Schmutzgeier ansehen. Ich bin oft versucht worden, den fernfliegenden Bartgeier für einen – Wanderfalken zu halten, wenn ich, von der Falkengestalt getäuscht, mich augenblicklich nicht an die schnellen Flügelschläge des Edelfalken erinnerte. Gurney sagt ungefähr dasselbe: »Der Flug ähnelt so sehr dem größerer Falken, daß ich überrascht und förmlich getäuscht war, als ich den ersten herabgeschossen und einen Geier in den Händen hatte.« Beim Fliegen läßt er seinen Blick nach allen Seiten schweifen, bis er etwas entdeckt hat; dann beginnt er sofort seine Schraubenlinien über dem Gegenstande zu drehen; sein Genosse vereinigt sich sogleich mit ihm, und beide verweilen nun, oft lange kreisend, über einer Stelle, bevor sie ihre Wanderung fortsetzen. Zeigt sich das gefundene der Mühe werth, so lassen sie sich allgemach tiefer hernieder, setzen sich endlich auf den Boden und laufen nun wie Raben auf das gesuchte zu. Beim Fußen wählt der Bartgeier stets erhabene Punkte, am liebsten vorstehende Felszacken oder wenigstens Felsplatten. Man erkennt, daß ihm das Auffliegen schwer wird und er deshalb vorzieht, beim Abstreichen gleich eine gewisse Höhe zu haben, um von hier aus ohne Flügelschlag sich weiter fördern zu können; denn wenn er einmal schwebt, ist der geringste Luftzug genügend, ihn in jede beliebige Höhe emporzuheben. Im Hochgebirge von Habesch steigt er, laut Heuglin, zuweilen so hoch in die Lüfte, daß er dem schärfsten Auge nur noch als kleiner Punkt im blauen Aether erscheint. Auf Felsen, welche dies gestatten, sitzt er ziemlich aufrecht, gewöhnlich aber wagerecht, wie der lange Schwanz es bedingt. Der Gang ist verhältnismäßig gut, schreitend, nicht hüpfend. So selten er die Gesellschaft seinesgleichen aufzusuchen scheint, so wenig meidet er die anderer größerer Raubvögel, ohne sich jedoch jemals näher mit ihnen zu befassen. Unbekümmert um sie, gleichsam als ob sie nicht vorhanden wären, zieht er seine Straße, und selbst wenn er unter ihnen horstet, tritt er niemals mit ihnen in irgend welche Verbindung. Selbst mit dem Steinadler verträgt er sich, aber er beachtet ihn ebenso wenig wie irgend ein anderes Mitglied seiner Zunft oder Ordnung, vorausgesetzt, daß er von übermüthigen Räubern angegriffen wird. Aber auch in diesem Falle fliegt er, ohne Abwehr zu versuchen oder Vergeltung zu üben, wie vorher seinen Weg weiter.

Mit vorstehenden Wahrnehmungen stehen die Beobachtungen, welche Girtanner über das Auftreten des Vogels in den Alpen gesammelt hat, im Einklange. Aus Bünden und Tessin wird übereinstimmend mitgetheilt, daß er seine Thätigkeit erst längere Zeit nach Sonnenaufgange, »wenn die Sonne an die Berge scheint«, beginne. »Im Sommer vom Horste oder von einer hohen, etwas geschützt und sicher gelegenen Felswarte aus, wo er die Nacht zubrachte, im Winter aus der wärmeren waldigen Schlucht aufsteigend, unternimmt er wieder, je nach der Jahreszeit, allein oder mit der Ehehälfte zuerst einen Jagdzug in die von Gemsen oder von Ziegen- und Schafherden besuchten Alpengegenden oder fliegt nach den Murmelthiersiedelungen, sucht den Alpenhasen aufzustöbern und sich auf irgend eine Weise zu sättigen. Ist ihm dies gelungen, so zieht er sich für einen Theil des Tages auf seinen Lieblingssitz, gewöhnlich eine alleinstehende Felsspitze, zurück, wo er der Verdauung obliegt und der Ruhe pflegt, um später noch einen Vergnügungsflug auszuführen oder nach den Resten einer Beute zurückzustreichen. Längere Zeit nach Sonnenuntergang erst sah ihn unser Tessiner Gewährsmann seinem Schlafplatze zusegeln.« Zuverlässige Augenzeugen berichten Girtanner, daß der Flug je nach seinem Zwecke sehr großer Verschiedenheit fähig ist. Einem bestimmten Ziele zuführend, ist er wahrhaft reißend, sausend, lange Zeit ohne Flügelschlag und ungemein fördernd; dabei zieht der Vogel in möglichst gerader Richtung und gleicher Höhe hoch über Thäler und dicht über Gebirgskämme oder in unabsehbarer Ferne längs der Bergrücken dahin. Hierbei läßt er sich nach allen Berichten nicht gern, selbst nicht durch menschliche Wohnungen und Menschen, aus der einmal eingeschlagenen Richtung und Höhe bringen. Ueber Menschen rauscht er oft so niedrig und dabei so langsam und sorglos dahin, daß man unter Umständen nicht wisse, ob man es dabei mit einem durch die Einsamkeit seines gewöhnlichen Aufenthaltsortes durchaus furchtlos gewordenen, das heißt die Gefahr nicht kennenden Vogel zu thun habe oder aber mit einem solchen, welcher sich an die Gefahr nicht kehre, falls nicht gar Angriffspläne im Kopfe habe. Der Vergnügungsflug wird von allen, welche denselben selbst zu beobachten Gelegenheit hatten, übereinstimmend als leicht, schwebend, schwimmend, in weiten Schneckenringen auf- und abwärts kreisend beschrieben. Ganz anders nimmt sich unser Vogel beim Absuchen eines Jagdgebietes aus. Dann sah ihn Hold scheinbar schwerfällig mit langsamen, weit ausholenden, rauschenden Flügelschlägen dicht über dem Boden daherfahrend und zu seinem Erstaunen gleich nachher in scharfen Schwenkungen aufs zierlichste um einzelne Felsblöcke fliegend und sich förmlich schlängelnd. So vollkommen er Meister seiner Bewegungen ist, sowie er erst Luft unter seine Fittige gefaßt hat, so mühsam erhebt er sich wegen der Länge der Flügel und Kürze der Beine vom Boden. Auf ebene Flächen setzt er sich ohne unbedingte Nothwendigkeit nicht, und in Tessin sah ihn ein Jäger, unter solchen unangenehmen Umständen überrascht, eiligst einer Erhöhung zulaufen und erst von dort aus zum Abfluge sich rüsten. Einer, welchen Salis plötzlich zu beiderseitigem Erstaunen etwa funfzehn Meter über sich am Abhange sitzen sah, schob sich mit einigen komischen Sprüngen förmlich in die Luft hinaus, um dann leicht und stolz über dem Kopfe des überraschten Beobachters abzuziehen. Kommt er aus der Luft herab, so läßt er schon hoch über dem Boden die Ständer herunterhängen, sucht den Fall durch Hochstellen der Flügel zu mäßigen und betritt nun die Erde, muß jedoch auf ebenem Boden, wo er nicht sofort fest einfassen kann, gewöhnlich noch einige rasche Schritte ausführen.

Wenn man, so habe ich mich im Jahre 1858 ausgesprochen, einen glaubwürdigen spanischen Jäger fragt, was der Bartgeier fresse, wird er sicherlich keine Jagd-, Spuk-, Raub- und Mordgeschichten wie der Schweizer von seinem Geieradler zum besten geben, sondern einfach sagen, der »Knochenzerbrecher« ( Quebranta-huesos) frißt Aas, Kaninchen, Hasen und noch andere kleine Säugethiere, hauptsächlich aber Knochen, welche er zerbricht, indem er sie aus bedeutender Höhe herab zur Tiefe fallen läßt. Kein einziger Spanier, mit welchem wir in jagdlicher oder wissenschaftlicher Hinsicht verkehrt haben, kannte den Bartgeier als berüchtigten Räuberhauptmann wie der Schweizer den seinigen. Man wußte mir, als ich nach dem Vogel fragte, welcher Ziegen und Schafe, Kinder und Hunde raube und fresse, niemals den Geieradler, sondern immer nur den Steinadler zu nennen. Von diesem, aber auch bloß von ihm, hatte man ebenso viele Geschichten zu erzählen wie unsere deutschen Naturforscher von dem Geieradler der Alpen. Im ganzen wird der Bartgeier als sehr unschuldiger Vogel betrachtet. Kein Hirt fürchtet ihn, kein Viehbesitzer weiß etwas von Räubereien, welche er ausgeführt haben soll, aber jedermann versichert, daß er regelmäßig mit den Geiern auf das Aas falle und, wie bemerkt, Knochen aus der Höhe herabwerfe, um sie zu zerbrechen. Ich selbst habe in der Sierra Nevada einen Lämmergeier lange Zeit hinter einander von einem Felsen aus hoch in die Luft steigen, niederschweben, etwas von diesem Felsen aufnehmen, wieder emporsteigen und von neuem nach dem Felsen herabschweben sehen und mir solches Beginnen nicht anders als der Aussage der Spanier entsprechend erklären können. In der That liegt kein Grund vor, zu zweifeln, daß der Vogel große Knochen in dieser Weise zertrümmere. Seeadler und andere Raubvögel, namentlich aber Raben und Möven, thun, nach den Versicherungen der gewissenhaftesten Beobachter, genau dasselbe. Der Bartgeier führt also seinen spanischen Namen mit Fug und Recht. Vom abessinischen Geieradler berichtet Heuglin (1869) wie folgt: »Unsere Stubengelehrten schildern den Bartgeier als stolzen Räuber, welcher muthig große Säugethiere, ja selbst den Menschen angreift und in den Abgrund zu stoßen sucht. Wir haben Gelegenheit gehabt, diesen Vogel durch längere Zeit alltäglich in nächster Nähe zu beobachten, haben viele Dutzende von ihnen erlegt und untersucht und zu unserem Erstaunen gefunden, daß seine Nahrung fast ausschließlich in Knochen und anderen Abfällen von Schlachtbänken besteht, daß er gefallene Thiere und menschliche Leichen angreift, daß er aber nur im Nothfalle selbst jagt; denn selten glückt es ihm, einen Hasen oder eine verirrte oder kranke Ziege wegzufangen. Rabenartig umherschreitend, auch seitwärts hüpfend, sieht man ihn zuweilen auf den grünen Matten des Hochlandes auf die dort überaus zahlreichen Ratten lauern. In der Haltung hat er nichts mit den eigentlichen Geiern gemein, eher noch manches mit dem Schmutzgeier, namentlich was seine Bewegungen auf der Erde anbelangt. Morgens mit Tagesgrauen verläßt er die Felsen, auf denen er ruht, schweift rasch und weit über Felder, Wiesen und Dörfer zu Thale, oft so blitzschnell, daß man deutlich das sturmartige, fast metallisch klingende Rauschen seines Gefieders vernimmt, kreist dann um Marktplätze, wo gewöhnlich geschlachtet wird, oder folgt mit vielen anderen Aasvögeln den Lagern und Heereszügen. So war er während der ersten Monate unseres Aufenthaltes in den Bogosländern nicht beobachtet worden bis zur Ankunft abessinischer Truppen, mit denen er auch wieder verschwand. Während der Feldzüge des Königs Theodor gegen die Gala fanden sich Dutzende dieser Vögel als stetige Begleiter des Heeres ein.«

Krüper gebraucht folgende Worte: »Hört man den Namen Lämmergeier aussprechen, so erinnert man sich unwillkürlich an den kühnsten Räuber in der Vogelwelt und schaudert zusammen, so gebrandmarkt stellt sich der Vogel vor das geistige Auge. Ist der Lämmergeier denn auch wirklich ein den Herden und Menschen Furcht und Schrecken einflößendes und so schädliches Thier, oder ist er ohne sein Zuthun in den Ruf gekommen, den er in wissenschaftlichen Schriften und Köpfen erhalten hat? In Arkadien, wo die Gebirge nicht sehr hoch sind, beginnt sein Gebiet unmittelbar am Meere. Was raubt denn dort in der Ebene dieser gefährliche Nachbar? Sucht er dort die Lämmer, Ziegen oder sogar die Rinder auf, um sie zu verspeisen? Man sieht ihn zuweilen in nicht großer Höhe am Fuße eines gebüschreichen Berges kreisen, den Kopf nach unten gerichtet, spähend, plötzlich herabfliegen und verschwinden. Sicherlich macht er in diesem Augenblick eine Beute, gewiß, er hat eine Ziege – nein, er hat nur eine Schildkröte gefunden, welche seinen Hunger stillen oder seinen Jungen wohlschmecken soll. Um zu dem Fleische der Schildkröte zu gelangen, wirft er dieselbe aus der Höhe auf einen Felsen, damit sie zerschellt. Der Engländer Simpson, welcher den Geieradler in Algerien beobachtete, bestätigt die Angabe und erzählte mir, daß jeder Vogel einen Felsen habe, auf dem er die Schildkröten zertrümmere. Am vierzehnten Mai 1861 besuchte ich den Horst eines Lämmergeiers. Unten an der Felsenwand lag eine große Menge von Schildkröten sowie verschiedene Knochen.«

»Markknochen«, gibt Simpson an, »sind die Leckerbissen, welche der Geieradler am meisten liebt, und wenn die übrigen Geier das Fleisch von dem Gerippe einer Thierleiche abgefressen haben, erscheint er zu Ende des Festes und verschlingt die Knochen oder zerbricht sie und verschlingt dann die Stücke, wenn er nicht im Stande ist, das Mark auf andere Weise zu gewinnen. Die Knochen zerbricht er, indem er sie in bedeutende Höhe hebt und von hier aus auf einen Stein fallen läßt. Weder er noch sein Junges sind genügsam. Man findet Knochen, Schildkröten und ähnliche Leckereien in Menge neben dem Horste. Damit soll jedoch keineswegs gesagt sein, daß er sich oder sein Junges auf Markknochen, Schildkröten und ähnliche Leckereien beschränke: im Gegentheile – auch ein Lamm, ein Hase oder ein Huhn kommt ihm gelegen, obgleich die Kraft seiner Klauen und seines Schnabels für einen so großen Vogel sehr schwach und er nicht fähig ist, in derselben Weise wie ein Geier oder Adler die Beute zu zerreißen. Dies gleicht sich aber aus durch sein außerordentliches Schlingvermögen. Die Griechen behaupten, daß er alles verschlinge und verdaue; aber die Geschichten, welche ich in dieser Hinsicht habe erzählen hören, sind zu wunderbar, als daß ich sie weiter verbreiten möchte. Ich selbst sah einmal einen Geieradler, welcher einen Knochen oder sonst einen ungewöhnlichen Gegenstand hinabgewürgt hatte. Er befand sich in einer höchst ungemüthlichen Lage und mußte sich, um zu seinem Zweck zu kommen, auf die langen Federn seines Schwanzes stemmen.«

»Aas«, sagt Irby, »scheint die fast ausschließliche Nahrung des Geieradlers zu sein.« »Dieser Vogel«, bestätigt Gurney, »verschlingt große Knochen. Der Magen von dem, welchen ich (an der Südostküste Afrikas) erlegte, war vollgestopft mit solchen. Die Knochen waren zweifellos ohne jegliches Fleischanhängsel verschluckt worden, und ich selbst sah, daß einer einen dürren Knochen nahm. Der größte von denen, welche ich fand, war ein Ochsenwirbel von zehn Centimeter Länge, sieben Centimeter Breite und fünf Centimeter Dicke. Eine Menge Haare vom Klippschliefer fand sich ebenfalls im Magen zwischen den Knochen vor und bewies also, daß der Geieradler auch derartige Thiere raubt, wahrscheinlich, wenn sie bei Tage außerhalb ihrer Höhle sich sonnen.« Er fängt, laut Adams, »Murmelthiere, hält sich aber nicht ausschließlich an lebende Beute; denn man sieht ihn auch längs der Bergseiten gemächlich dahinschweben und nach Aas und anderen Abfällen suchen. In dem Magen eines von mir in den Bergen von Kaschmir getödteten Vogels fand ich verschiedene lange Knochen und einen Huf von einem Steinbock.« Hutton versichert, daß er sich in Indien regelmäßig von Aas nähre und selten eine größere Beute erhebe als ein Huhn, welches er zerreiße, während er fliege. Hodgson bestätigt diese Angabe; Hume endlich gibt an, daß er unter Umständen sogar Menschenkoth fresse.

»Seine Nahrung«, schreibt mir mein in Spanien lebender Bruder Reinhold nach zwanzigjährigen Beobachtungen, »besteht in Knochen, Aas und lebenden Thieren. Auf frisches Luder sah ich ihn nie fallen, wohl aber, ohne es und die bereits schmausenden Raben, Milane und Geier zu beachten, niedrig darüber wegstreichen. Er zieht unter solchen Umständen vielleicht einige Kreise über dem Aase, nimmt am Schmause jedoch keinen Antheil. Auf meinen Geierjagden habe ich ihn täglich beobachten können. Oft zog er nur sechs oder acht Meter über dem Aase weg, umkreiste es vielleicht drei- oder viermal, ließ sich aber, mochte das Aas noch unangerührt liegen oder von schmausenden Geiern umringt sein, niemals weder auf ihm, noch auf einem in der Nähe befindlichen Felsen nieder. Vier und fünf Tage nach einander habe ich von früh bis nachmittags auf ihn angestanden, weder auf sich einfindende Geier noch Adler geschossen, um ihn nicht zu verscheuchen, stets aber vergeblich seiner geharrt. In den Gebirgen Mittelspaniens, Sierra de Guadarrama, de Avila, de Gredos z. B., hält man ihn allerdings für einen gewaltigen Räuber; ich selbst aber habe ihn nie ein lebendes Thier ergreifen, ja sogar über Ziegenherden hinwegstreichen sehen, ohne daß er die Absicht bekundet hätte, auch nur auf ein Zicklein zu stoßen. Ob etwas wahres an der Lilford gewordenen Mittheilung südspanischer Jäger ist, daß er Bergsteinböcke über die Felsen jage und sich, nachdem die Geier das Fleisch gefressen, mit deren Knochen nähre, lasse ich dahingestellt sein. In seinem Horste habe ich noch mit Wolle bekleidete Schafe und Lammsbeine gefunden, welche dafür sprechen, daß er diese Thiere lebend ergriffen hat, da der spanische Hirt so leicht kein Thier den Geiern überläßt, ohne ihm vorher das Fell abgezogen zu haben.«

Nach so vielen, fast in jeder Beziehung unter sich übereinstimmenden Berichten wird es schwer, die Erzählungen für wahr zu halten, welche über die Stärke, Kühnheit und Raubsucht desselben Vogels von den schweizerischen Forschern gegeben worden sind. Hierher gehören die Geschichten Steinmüllers, daß ein Bartgeier versuchte, einen Ochsen von einem Felsen herabzustürzen, daß ein anderer einen einjährigen Ziegenbock, ungeachtet der Gegenwehr seines Herrn, durch die Lüfte davontrug, nachdem er den Besitzer in die Flucht geschlagen hatte, daß ein dritter eine funfzehn Pfund schwere Ziege aus der Luft herabfallen ließ, ein vierter eine siebenundzwanzig Pfund schwere Eisenfalle auf ein gegenüberstehendes hohes Gebirge schleppte, ein fünfter von einem Fuchse, welchen er geschlagen hatte, in der Luft getödtet wurde, ein sechster ein Kind in Gegenwart seiner Eltern aufhob und entführte, ein siebenter sogar ein dreijähriges Mädchen, Anna Zurbuchen, vierzehnhundert Schritte weit geschleppt und nur durch die Ankunft eines dem schreienden Mädchen folgenden Mannes abgehalten wurde, es zu fressen, so daß sein wohl am linken Arme und an der Hand verwundetes Opfer gerettet wurde und später als » Geieranni« einen Schneider heirathen konnte, und anderes mehr. Berichtete nicht Girtanner über einen in der neuesten Zeit vorgekommenen Angriff des Geieradlers auf einen halberwachsenen Knaben, ich würde alle Geschichten solcher Art unbedenklich in die Rumpelkammer der Fabel geworfen haben und nach wie vor den Geieradler als einen Vogel bezeichnen, welcher im großen nicht mehr ist, als der ihm in vieler Hinsicht nahe verwandte Schmutzgeier im kleinen: ein kraftloser, feiger, leiblich wie geistig wenig begabter Raubvogel, welcher nur gelegentlich ein schwächeres, lebendes Wirbelthier wegnimmt, gewöhnlich aber in Knochen und anderen thierischen Abfällen seine Speise findet. Eingedenk aber der Gewissenhaftigkeit des eben genannten, von mir hochgeachteten Forschers, darf ich dessen Darlegung nicht verschweigen, so schwer mir auch wird, zu glauben.

»Mit der Frage nach der Ernährung des Alpenbartgeiers«, sagt Girtanner, dessen Mittheilungen ich übrigens nur im Auszuge wiedergebe, »sind wir sowohl in Bezug auf die Beschaffenheit des Nährstoffes als auf die Art und Weise, wie er sich desselben bemächtigt, bei dem streitigsten Kapitel in seiner Naturgeschichte angelangt. Daß er Aas frißt, steht fest: hierin stimmen alle Berichte überein. Am deutlichsten beweist dies, wenn wir noch vermeiden wollen, aus seinem bezüglichen Verhalten in Gefangenschaft auf sein Freileben zu schließen, der Umstand, daß die Falle stets mit solchem geködert wird, und daß er oft auf Aas angetroffen worden ist. Ein Bündner Jäger schoß ein altes Thier auf einem todten jungen Rinde, welches am Fuße eines steilen Felsens lag und welchem der Vogel bereits die Augen ausgefressen hatte. Er war im Begriffe, mit aller Kraft seines Reißhakens die Leibeshöhle des Rindes aufzubrechen, als ihn die Kugel todt über das todte Thier hinstreckte. Das Rind war kurze Zeit vorher auf der Fläche jenes Felsens weidend beobachtet worden. Auf todten Gemsen wurden schon mehrere erlegt und die frischtodte Gemse sammt dem darauf erlegten Bartgeier als gute Prise zur Hütte geschleppt. Beim Verzehren eines kleinen Säugethieres scheint er auch in der Freiheit im Genicke zu beginnen und mit dem Haken die Beute stückweise zu zerfleischen, indem er sie mit einem Fuße, wohl auch mit beiden festhält. Bei großen Thieren befolgt er immer die angedeutete Zerreißungsmethode. Auch sein oft angezweifeltes Auffliegen mit großen Knochen, um sie in der Höhe fallen und auf den Felsen zerschellen zu lassen und verschlingbar zu machen, wird mir von Graubünden her als vielfach und über alle Zweifel sicher festgestellt gemeldet. Zu von ihm getödteten oder schon todt gefundenen Thieren kehrt der Alpenbartgeier nur zurück, um sie vollends zu verschlingen, wenn es ihm bis zur Wiederkehr des Hungers nicht gelungen ist, lebende Beute zu machen.« Nach mehr als acht Tagen sah ihn unser Tessiner Jäger im Winter zu einem für ihn als Lockspeise hingelegten todten Thiere zurückkehren, in gerader Linie aus weiter Ferne daherschießend, sei es, daß ihn hierbei mehr der Geruchs- oder der Ortssinn geleitet. Auf dem Aase angelangt, dem er sich jedoch stets nur unter Beobachtung gewisser Vorsichtsmaßregeln nähert, frißt er sich, von seiner Sicherheit überzeugt, so voll, als er eben kann. So vorsichtig er sich im allgemeinen vor dem Aase benimmt, so dreist machte ihn Hunger und Noth angesichts eines Fraßes. »So erhob sich«, schreibt mir Manni, »einst bei heftigem Schneesturme ein alter Bartgeier von der Landstraße vor mir erst, als ich ihm etwa auf funfzehn Schritte nahe gerückt war. Derselbe befand sich zudem unmittelbar hinter einem Hause, in welchem nämlichen Tages geschlachtet worden war, und wo er wohl einen Knochen, Eingeweide oder sonst ein Ueberbleibsel eines Schlachtthieres gefunden haben mochte.« Von ihm selbst getödtete kleinere Vierfüßler: Berghasen, Murmelthiere, frischgesetzte, überhaupt junge Gemsen und Ziegen, Lämmer, Ferkel etc. zieht er bei uns jeder anderen Nahrung vor, die wildlebenden aber den Hausthieren. Findet er solche seinerseits ohne Anstrengung und Gefährdung zu erbeutende Säuger in genügender Anzahl, so ist er gewiß zufrieden, seinen Hunger auf die müheloseste Weise stillen zu können; gelingt ihm dies aber nicht, und ist auch kein Aas zu haben, dann zwingt ihn der Hunger, dann führt ihn der Selbsterhaltungstrieb dazu, größere lebende Thiere zu überfallen und zu bezwingen: Schafe, Ziegen, Gemsen, Füchse, Kälber etc. Hierüber sind alle Berichte, welche mir seitens gewissenhafter Beobachter eingegangen sind, zu sehr einig, als daß für mich die vollständige Sicherheit der Thatsache noch im geringsten fraglich sein könnte. Dieselben Berichterstatter sind auch darin einig, daß sich der Alpenbartgeier von Aas und kleinen Säugern allein gar nicht zu erhalten im Stande wäre. Berghasen sucht er aus dem Gestrüppe und Krummholze herauszujagen, um sie dann auf offenem Gelände entweder ohne weiteres zu fassen oder vorher durch einen Flügelhieb zu betäuben. Je nach der Sicherheit der Stelle frißt er die Beute sofort an oder trägt sie nach dem Horste oder seinem gewöhnlichen Standplatze. Bei der Jagd auf erwachsene Gemsen, Schafe etc. bedient er sich zu deren Bewältigung in erster Linie seiner Flügel, nicht der Fänge. Während der Adler mit angezogenen Flügeln wie eine Bombe aus der Luft auf die Beute herabfährt, ihr die Fänge einschlägt und sie durch Ersticken mordet, so geschieht der Angriff des Bartgeiers meist erst aus ziemlicher Nähe. Unser Tessiner Beobachter berichtet nach mehrfacher eigener Anschauung: »Wenn der Bartgeier mit seinen scharfen Augen auf dem Boden unter sich ein Thier sieht, welches er fressen will, so fällt er nicht wie ein Stein aus der Luft herab, gleich dem Steinadler, sondern er kommt in weiten Kreisen herabgeflogen. Oft setzt er sich zunächst auf einen Baum oder einen Felsen und beginnt den Angriff erst, nachdem er sich von hier nochmals, jedoch nicht hoch, erhoben hat. Sieht er Leute in der Nähe, so schreit er laut und fliegt fort. Nie greift er Thiere an, welche weit von Abhängen im flachen Thale weiden; bemerkt er aber eine Gemse zum Beispiel, welche nahe am Abgrunde graset, so beginnt er, von hinten heranschießend, mit wuchtigen Flügelschlägen das aufgeschreckte Thier hin und her zu jagen und zu schleppen, bis es völlig verwirrt und betäubt, nach dem Abhange hinflieht. Erst wenn er diesen seinen Zweck erreicht hat, legt er seine ganze Kraft in die starken Flügel. Von beiden Seiten fahren mit betäubendem Zischen und Brausen die harten Schwingen klatschend auf das tödtlich geängstigte, halb geblendete Opfer. Wohl sucht dieses, zeitweise noch sich zusammenraffend, mit den Hörnern den Mörder abzuwehren – vergebens. Zuletzt wagt es einen Sprung oder macht einen Fehltritt; es springt oder stürzt in die Tiefe, oder aber es bricht todesmatt zusammen und kollert sterbend über die Felsbänke. Langsam senkt sich der Bartgeier seinem Opfer nach, tödtet es nöthigenfalls noch vollständig mit Flügeln und Schnabel und beginnt ungesäumt, das warme Thier zu zerfleischen. Steht ein Schaf oder ein ähnliches Thier, ein Jagdhund, an sehr steiler Stelle am Abhange, und er wird nicht von ihm bemerkt, bis er, von hinten kommend, sich ihm genaht hat, so dauert der Kampf oft nur sehr kurze Zeit. Er fährt mit scharfem Flügelschlage geraden Weges an das überraschte Opfer an und wirft es durch den ersten Anprall glücklich hinunter, oder er reißt dasselbe fliegend mit Schnabel und Krallen über die Felskante hinaus und läßt es stürzen, im Abgrunde zerschellen.« Hiermit übereinstimmend schreibt mir Baldenstein: »Als ich einst auf einer meiner Gebirgsjagden gegen Abend in gemüthlichem Gespräche bei einem Hirten saß, schnobberte dessen Hund am nahen Abhange herum. Plötzlich erreichte ein Schrei des Hundes unser Ohr. Im selben Augenblicke sahen wir den treuen Herdenbewacher über dem Abgrunde in der Luft schweben, während sein Mörder, ein alter Bartgeier, triumphirend über ihm hinschwamm. Wir hatten unmittelbar vorher nicht auf den Hund geachtet und auch von dem Geier nichts bemerkt, bis uns der sonderbare Schrei des armen Thieres nach jener Stelle sehen ließ. Ohne jenen Schreckenslaut wäre der Hund auf räthselhafte Weise verschwunden, und wir hätten uns sein Verschwinden nie erklären können, wenn auch sicher der Verdacht auf diese Todesart in uns sofort aufgetaucht wäre. Schnell ließ sich auch der Geier auf seine Beute hinunter und verschwand wie diese vor unseren Augen. Es wickelte sich alles sehr rasch ab, rascher, als es erzählt werden kann. Ob der Vogel diese Beute mehr durch die Gewalt seines Flügelschlages oder durch einen Riß mit dem Schnabelhaken über den Felsen hinaus geworfen, bin ich deshalb zu entscheiden nicht im Stande, weil, wie gesagt, bei unserem Aufblicken der Hund schon frei in der Luft schwebte; sicher aber weiß ich, daß der Bartgeier nie auf einen meiner jagenden Hunde stieß, so lange sie, entfernt vom Abgrund, auf ebenem Boden suchten, so oft er auch allein oder zu zweien nahe über ihnen kreiste. Der Bartgeier ist nicht ein Stoßvogel im Sinne des Adlers.« Daß und in welcher Weise der Bartgeier auch erwachsene Gemsen angreift und bewältigt, hatte Saratz mit eigenen Augen anzusehen Gelegenheit: »Als ich einst«, schreibt er, »von meinem Hause aus Gemsen auf ihrem Marsche zuschaute, sah ich plötzlich, wie ein gewaltiger Bartgeier von hinten auf eine derselben niederstürzte, ihr einige rasche Flügelschläge versetzte, dann auf die am Boden liegende Beute sich warf und sie sofort mit dem Schnabel zu bearbeiten begann. Bei meinen Jagdstreifereien auf Gemsen, sah ich einmal ein kleines Rudel derselben an einem schmalen Gletscher dahinziehen und ruhig, die Geis voran, dem Berggrate sich zuwenden. Plötzlich stutzt die Geis, die anderen halten bestürzt an, und im Nu haben alle einen Kreis gebildet, die Köpfe sämmtlich nach innen zu gekehrt. Was mochte diese Unruhe, diesen plötzlichen Halt bewirkt haben? Hierüber gab mir ein der Höhe zugewandter Blick Aufschluß; denn ich wurde bald gewahr, daß sich über ihnen in der Luft etwas schaukelte, was mir mein Glas als Bartgeier zu erkennen gab. Plötzlich stürzte sich dieser in schräger Richtung von hinten den Gemsen nach, welche ihn jedoch mit thatkräftigem Emporwerfen der Hörner empfingen und zwangen, von ihnen abzulassen. Er erhob sich, um viermal denselben Angriff zu wiederholen. Nochmals stieg er empor, diesmal aber immer höher und höher, und als er nur noch als Punkt am Himmel sichtbar war, da plötzlich stiebten meine geängstigten Thiere auseinander, um sich im gestreckten Laufe einer überhängenden Felswand zu nähern, welcher sie sich anschmiegten und nun das Auge unverwandt der Höhe zurichteten. In dieser Stellung verblieben sie, bis ihnen die herandämmernde Nacht Beruhigung über ihre Sicherheit brachte.« Ein anderer bündnerischer Jäger erzählt, wie er einst einen Bartgeier, nicht weit von seinem Standpunkte entfernt, auf eine Gemse habe stürzen sehen, vergeblich sich bemühend, sie mit Flügelschlägen in den Abgrund zu werfen. Seine gewöhnliche Angriffsweise mißlang diesmal, da die gescheidte Gemse, anstatt nach dem Abgrunde hin zu fliehen, sich mit einigen kühnen Sätzen noch rechtzeitig in eine Felsennische gerettet hatte, dort mit den Hörnern muthig die Angriffe abwies und sich um keinen Preis aus ihrer gedeckten Stellung vertreiben ließ. Ein ganz ähnlicher Fall wird mir gleichzeitig aus dem Tessin gemeldet. Alle diese Berichte stammen aus dem Munde von Gebirgsbewohnern und alle aus Alpengebieten, wo der Bartgeier noch Standvogel ist; alle rühren von Männern her, welche ihn vollkommen sicher vom Steinadler zu unterscheiden wissen, welche die eine Räuberei mit Bestimmtheit dem einen, die andere dem anderen aufbürden, und mit vollkommenem Rechte sich nicht ausreden lassen wollen, was sie am hellen Tage mit den ihnen eigenthümlich zugehörenden, äußerst scharfen Augen gesehen haben. Daß der Bartgeier sich auch an Menschen wage mit der Absicht, sie zu tödten, ist seit langer Zeit geglaubt und als Märchen verlacht, dann wieder als Thatsache behauptet oder doch wenigstens als vielleicht möglich gehalten worden. Beispiele vom Raube kleiner Kinder durch große Raubvögel, bei denen es sich in unserer Alpenkette jedenfalls nur um den Steinadler und den Bartgeier handeln kann, sind zu sicher festgestellt, als daß hieran noch gezweifelt werden könnte. Warum nun der Verbrecher immer der Steinadler sein soll, ist nicht so ohne weiteres klar. Was den Bartgeier, welcher sich erwiesenermaßen an erwachsene Gemsen wagt, die doch im Verhältnisse mit einem kleinen Kinde jedenfalls wehrhaft sind und die dennoch meist besiegt werden, abhalten sollte, bei gebotener Gelegenheit ein solches hülfloses Wesen wegzuschleppen, über einen Felsen, an denen man sie in den Bergen oft genug in der Nähe der Hütten herumkrabbeln läßt, herunterzuwerfen, will mir nicht einleuchten. Man vertheile hier ruhig die Schuldenlast auf beide Räuber. Denn auch der Bartgeier versucht die Beute wegzutragen, wenn er sie aus irgend einem Grunde nicht an Ort und Stelle verzehren kann. Uebersteigt ihr Gewicht seine Kraft, welche man sich jedoch nur nicht zu gering vorstellen möge, so kann er sie immer noch fallen lassen, wie dies bei allen Arten von Dieben vielfach beobachtet worden ist. Begründeter und begreiflicher ist der Zweifel darüber, daß sich unser Bartgeier auch an halberwachsene Menschen wage, in der Absicht, sie auf irgend eine Weise zu vernichten. Beispiele von solchen Ueberfällen mit oder ohne Erfolg, an denen nicht die gerechtesten Zweifel haften, sind sehr wenige bekannt; doch gewinnt die Glaubwürdigkeit jenes Falles an der Silbernalp, wo ein Hirtenbube durch einen Bartgeier von einem Felskopfe in den Abgrund gestoßen und am Fuße der Felswand von ihm angefressen worden sein soll, durch die Feststellung der Wahrheit der neuesten ähnlichen Begebenheit im Berner Oberlande eine kräftige Stütze. Dieser jüngste Fall eines Angriffes seitens eines schweizerischen Bartgeiers auf einen halberwachsenen Menschen trug sich im laufenden Jahre zu, ist also keine veraltete Geschichte, und ich habe mich sehr bemüht, die Feststellung der Thatsache oder die Grundlosigkeit des Gerüchtes sicher zu stellen.

»Im Laufe des Juni 1870 war in mehreren schweizerischen Zeitungen zu lesen, daß bei Reichenbach, im Kanton Bern, ein Knabe von einem ›Lämmergeier‹ überfallen worden sei und dem Angriffe sicher erlegen wäre, wenn der Vogel nicht noch rechtzeitig hätte verscheucht werden können. Zuerst schenkte ich der Mittheilung wenig Aufmerksamkeit und erwartete, der Lämmergeier werde sich wohl baldigst in einen Adler, wo nicht gar in einen Habicht, und der überfallene Knabe in ein Hühnchen verwandeln; doch der Widerruf blieb diesmal aus, und da die Sache für mich Theilnahme genug darbot, um verfolgt zu werden, so wandte ich mich an Herrn Pfarrer Haller in Kandergrund, dessen Freundlichkeit mir von früher her schon bekannt war.«