|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Auf einer Reise kam mir der Prospekt einer Schifffahrtsgesellschaft in die Hände. »Wer Afrika kennenlernen will, fahre mit uns um Afrika, wir landen in den wichtigsten Hafenstädten!« Reisende, die diesem Rufe folgen, werden eine schöne Vergnügungsreise machen, aber niemals den dunklen Erdteil kennenlernen! Kann man doch heute schon Afrika von Nord nach Süd und von West nach Ost mit europäischen Verkehrsmitteln, d. h. mit Eisenbahn, Auto, Dampfer und Flugzeug durchqueren, ohne etwas anderes vom Leben seiner Einwohner zu sehen, als das stets mit derselben Tünche überzogene Treiben auf den europäischen Stationen, ohne Einblick in eine einzige ursprüngliche Eingeborenenkultur zu gewinnen, an denen doch dieser Kontinent auch heute noch so reich ist!

Daher ist es kein Wunder, wenn manche dieser Reisenden, sobald sie heimgekehrt sind, die moralische Verpflichtung fühlen, die »überholte Klischeevorstellung« von einem »romantischen dunklen Erdteil« richtigzustellen. Sie versichern, daß unberührtes Volkstum in Afrika ebenso wie das dumpfe Grollen des Königs der Tiere ein längstvergangenes Märchen sei. Und daneben feiern sie die großen Errungenschaften der europäischen Kolonisation und schildern die Ureinwohner als minderwertige Sklaven.

Nun wird stets die zivilisatorische Tätigkeit einzelner Kolonien gerühmt, aber nur selten darüber berichtet, wie den früheren Besitzern dieser Gebiete die so vielgepriesenen Fortschritte unserer Zivilisation bekommen sind. Und doch muß jeder, der den dunklen Erdteil offenen Auges bereist und nur etwas Liebe für die unverfälschte Natur empfindet, von den schweren Schäden erschüttert sein, die den Eingeborenen durch den Verkehr mit den Kolonisatoren zugefügt wurden und werden. Betrachten wir die Art und Weise des Eindringens der Europäer.

Vor allem erweist sich das Trachten der meisten Europäer, Geschäfte zu machen, als verderblich. Sie müssen versuchen, die Bedürfnisse der Eingeborenen zu steigern, um ihre Waren an den Mann bringen zu können. Und je länger sie ein Volk in dieser Richtung bearbeiten, um so mehr »Erfolge« können sie auch nachweisen.

Unter anderem zwingt man in manchen Gebieten die Eingeborenen unter Androhung schwerer Strafen dazu, Kleider zu tragen. Nun halten die Eingeborenen, die nackt zu gehen gewohnt sind, ihren Körper rein und ungezieferfrei, wenn sie auch manchmal hierzu Mittel verwenden, die unserer Anschauung nach nicht gerade zur Reinigung dienen. So reiben z. B. manche Nilneger ihren Körper mit Holzasche ein oder waschen sich das Gesicht und die Augen mit dem Urin von Kühen. Im Augenblick, wo die Eingeborenen gezwungen werden, Kleider zu tragen, sind derartige Reinigungsmittel unanwendbar. Die Seife und das Waschen von Kleidern sind natürlich den Eingeborenen unbekannte Dinge, zum Wechseln der Kleidung fehlen die Mittel. Ungeziefer, das eine Reihe von ansteckenden Krankheiten überträgt, die manchmal geeignet sind, geradezu das Aussterben eines Volkes zu beschleunigen, setzt sich in den schmutzigen Fetzen fest. Auch Krankheiten der Atmungsorgane und der Lunge sind vielfach die Folge.

Und die Moral? Es ist eine altbekannte Tatsache, daß gerade die unzivilisierten Eingeborenen diejenigen moralischen Qualitäten in hohem Maße besitzen, die wir ihnen mit Hilfe unserer Zivilisation beizubringen trachten. Bei näherem Verkehr mit Europäern gehen diese Qualitäten freilich sehr rasch verloren. Auch die christlichen Missionsstationen führen in vielen Gebieten einen verzweifelten Kampf dagegen, daß sich meist nur die Minderwertigsten eines Stammes zur Bekehrung bereitfinden, um aus ihrem neu gewonnenen Christentum materielle Vorteile zu erzielen. Und trotzdem betrachtet der weiße Mann mit Stolz sein Werk, wenn er sieht, wie die Neger in europäischer Kleidung Zwangsarbeit für ihn verrichten und wie sich die kläglichen Gestalten der halbzivilisierten Hosennigger zwischen Wellblechschuppen umherdrücken. Schon die Behausungen dieser einst stolzen, freien Eingeborenen sehen erbärmlich aus. In diesen zusammengenagelten Wellblechwänden, die oft noch mit einem ebensolchen, fürchterliche Hitze ausströmenden Dach überdeckt sind, leben, auf kleinstem Raum zusammengepfercht, in Schmutz und Elend vielköpfige Familien. Sie vegetieren dahin, ohne irgend etwas ihr Eigen nennen zu können, ohne Bewegungsfreiheit, ohne ihre alten Sitten und Gebräuche, die allein ihnen Halt gewähren könnten, ohne ausreichende Arbeit und Verdienst. Sie haben ihre Stammeszugehörigkeit verloren, sind losgelöst von allen ihnen verständlichen Autoritäten.

Noch auf andere Weise werden die Eingeborenen von der europäischen Kolonisation beglückt. Es werden ihnen Steuern auferlegt. Ein Gelehrter äußerte sich mir gegenüber mit den Worten: »Sie sollen nur Steuern zahlen, ich muß es ja auch tun!« Dabei vergaß er, daß wir in einem Gemeinwesen leben, das sich Staat nennt und die Aufgabe hat, das Individuum nicht nur zu schützen, sondern ihm auch die verschiedensten Vorteile zu bieten. Der Staat ist Arbeitgeber und Versorgungsstätte für viele, und es ist nur recht und billig, wenn der einzelne durch seine Beihilfe die Unterstützungsfähigkeit des Staates erhöht, die ihm in gewissen Sinne ja selbst zugute kommt. Wofür aber zahlt der Neger? Um den fremden Eindringlingen Mittel in die Hand zu geben, mit modernen Kriegswaffen sein eigenes Volk zu unterwerfen! Um einem Stab von Beamten zu ermöglichen, es immer mehr seiner Freiheit zu berauben, es auszunützen und zu verderben! Nicht selten bekommen die Kolonialbeamten von alten Häuptlingen die Wahrheit zu hören: »Ihr kommt in unser Land, nehmt uns Grund und Boden weg, und dafür sollen wir auch noch Steuern zahlen?« Doch das Recht ist nicht nur in Afrika auf seiten des Stärkeren!

Obwohl jedes freie Negervolk sich selber zu schützen versteht und jede Familie ihr eigenes Gemeinwesen verteidigt, obwohl die Eingeborenen sehr bald in den Europäern die Quelle ihres Elends erkennen, müssen sie, der Gewalt weichend, ihren Todfeinden die Macht über sich einräumen. Um das Geld für die ungerechtfertigten Steuern aufzutreiben, müssen sie meist in europäische Dienste gehen und Arbeiten verrichten, deren Zweck sie nicht begreifen können.

Oft dringt die Entrüstung der weißen Herren über die »faulen« Neger an unser Ohr. Daß sich aber ein Europäer in ähnlicher Lage bestimmt nicht anders verhalten würde, kommt keinem in den Sinn. Kaum ein Vorwurf ist dem Neger gegenüber ungerechtfertigter als der der Faulheit. Mit welchem Eifer ist er bei seiner eigenen heimatlichen Arbeit, besorgt die Felder und die Ernte, flicht Körbe und Netze, webt Baumwolle, und mit welcher unsäglichen Mühe und welchem Fleiß bringt sein einfaches Weicheisenmesser die wertvollsten Plastiken hervor! All dies wird oft durch die Zivilisierung der Eingeborenen vernichtet.

Der Europäer gibt allerdings nicht zu, dieses Unheil verschuldet zu haben. Als Früchte seiner Tätigkeit bei den »Wilden« zählt er auf, was Früchte sein sollten, aber es nicht sind. Seht, wir haben den Sklavenhandel unterbunden! Wir verhindern die Eingeborenen, Kriege zu führen, wir lassen Grausamkeiten der Könige, Menschenopfer nicht zu, wir kommen, um die verderbliche Macht der Zauberei zu verhüten und heilen die furchtbaren Krankheiten! Was den Sklavenhandel betrifft, so ist es kein Geheimnis, daß seinerzeit gerade durch die Europäer seine Auswüchse entstanden, da von ihnen hohe Preise für die schwarzen Arbeitskräfte geboten wurden. Erst dann kam es zu den grausamen Sklavenjagden. Früher waren die Sklaven meist Kriegsgefangene, denen es zum weit überwiegenden Teil recht gut ging, die zur Familie gerechnet wurden, die sogar meist durch Heirat im Siegerstamm Aufnahme fanden. Allzu spät erwachte die Menschenliebe bei jenen Weißen, die selbst keine Sklaven mehr benötigten.

Die Macht der Zauberei aber sollte man nicht zu brechen versuchen, denn sie verhindert jedes Verbrechen unter den Eingeborenen. Man sollte sich damit begnügen, Übergriffe der Zauberer zu verhüten.

Was aber die Kriege und Plünderungen der Eingeborenen betrifft, dürfte sich der Europäer über sie am wenigsten erhaben fühlen, denn auch er kann nicht leben ohne Kampf und Krieg, und seine Beweggründe sind oft Habsucht, Machtgier oder kleinlicher Parteihaß. Und fielen nicht im Weltkriege mehr Neger als Kanonenfutter, von ihren weißen Herren in den Tod geschickt, als in allen Eingeborenenkämpfen der letzten fünfzig Jahre zusammen?

Das einzige Gebiet, auf dem die Kolonisatoren wahren Segen verbreiten konnten, ist die Medizin. Doch ist es geradezu lächerlich, wie wenig weiße Ärzte den Eingeborenen zu Hilfe kommen und mit welch untauglichen Mitteln sie zum Teil ausgerüstet sind. In unseren Großstädten aber kommt ein Arzt auf zehn Einwohner, und Tausenden von Ärzten fehlt ein Arbeitsfeld. Hier sollte unsere Zivilisation Wandel schaffen und sich nicht bemühen, einem ganz anders gearteten Volke mit einemmal unser europäisches Lebensprinzip aufzudrängen. Was nützt dem Neger unsere Bildung? Kann es ihm zum Heile gereichen, von unserer Sucht nach Geldverdienen erfaßt zu werden?

Eine Zeitspanne in der Entwicklung von Jahrtausenden, die sich außerdem in einer ganz anderen Richtung bewegte wie unsere Entwicklung, durch Zwangsmaßnahmen ausgleichen zu wollen oder gar, wie dies ja einigemal versucht wurde, durch Bastardierung, ist ein unmögliches Beginnen. Denn bestenfalls ist der Eingeborene imstande, die Äußerlichkeiten unserer Zivilisation anzunehmen. Das Wesen unserer Kultur wird ihm immer unverständlich bleiben. Und schon diesen Äußerlichkeiten allein sind viele hochstehende Volkskulturen zum Opfer gefallen.

Ob ein Vergleich in ethischer Beziehung zwischen den Trägern dieser Kulturen und uns Europäern zu unseren Gunsten ausfiele, schien mir oft zweifelhaft. Wohl scheinen unsere Gesetze soviel menschlicher, unsere Sitten soviel fortgeschrittener zu sein; aber wie oft entpuppen sie sich als Deckmantel für Machtgier und Habsucht! Der Krieg, ja selbst der tägliche Konkurrenzkampf fegen alle schönen Theorien mit einem Atemzug hinweg, und mit Bestürzung müssen wir feststellen, daß unsere Mitmenschen ihre höhere Intelligenz, ihre mit unendlichem Fleiß ausgebildeten Fähigkeiten, ihre großartigen wissenschaftlichen Errungenschaften oft nur dazu verwenden, um Unheil zu stiften und die Menschheit ins Verderben zu stürzen.

Ich habe viele noch unberührte Volksstämme Afrikas kennengelernt, ihr friedliches, oft hartes Dasein beobachtet und versucht, ihre Sitten und ihre Denkungsart zu verstehen. Doch niemals habe ich den Eindruck gewonnen, daß diese Menschen uns brauchen, daß ich hier der Gebende sein könnte. Stets empfand ich Achtung und Bewunderung vor der klaren, sinngemäßen Einfachheit, mit welcher sie das Leben meistern.

Um diese sogenannten »Wilden« verstehen und lieben zu lernen, ist es aber notwendig, ihnen ohne jede Voreingenommenheit entgegenzutreten und den Hochmut der weißen Rasse fahren zu lassen. Vor allem aber niemals den Versuch zu unternehmen, sie zur eigenen Anschauungsweise bekehren zu wollen. Ich beherzigte stets diese Grundsätze und kam immer gut mit den Eingeborenen aus.

Man warnte mich zum Beispiel besonders vor den Nuern, einem der Nilotenstämme im Herzen Afrikas, die ich im Jahre 1927 besuchte. Sie seien mißtrauisch und jedem Weißen, der in ihr Stammesgebiet eindringe, äußerst feindlich gesinnt. Ihre Sitten und ihr Totemkult seien ebenso streng, wie uns Europäern unverständlich. Schon durch das Verletzen eines Totemtieres, etwa einer Schlange, setze man sich der gefährlichsten Rache des Volkes aus.

Die Nuer stehen ihr ganzes Leben hindurch im Kampfe mit der unerbittlichen Natur. Kaum drei Monate dauert die Regenzeit, während der die Durrha, eine Art Hirse, angebaut und geerntet werden muß. Bleiben die Regen aus, und das kommt in dieser Gegend nur allzu häufig vor, so sind die Eingeborenen auf den Ertrag von Jagd und Fischerei angewiesen. In den weiten Sümpfen aber ist dieser Ertrag oft spärlich, und furchtbare Hungersnöte sind keine Seltenheit.

Ist es ein Wunder, daß diese Menschen hart und mitleidslos werden wie die Natur selbst, die sie tagaus, tagein umgibt? Und doch ordnen sie sich ihren strengen Sitten und Gesetzen unter, bei deren Entstehung kaum Freude und Sorglosigkeit Pate gestanden haben. Ich habe sie als ehrliche, zuverlässige Geschöpfe bewundern gelernt; die überraschende und bezaubernde Anmut, die ihnen eigen ist, ist die Anmut der unberührten Natur.

Als ich ihr Stammesgebiet aufsuchte, nahm ich, der Warnung eingedenk, einen Nuerknaben von etwa fünfzehn Jahren auf, der von einem den Nuern benachbarten Araberstamm geraubt und als Sklave verkauft worden war. Dieser übrigens sehr aufgeweckte Bursche diente mir als Dolmetsch und warnte mich stets vor Handlungen, die gegen Gesetz oder Sitte der Nuer verstießen.

Schon die Art, wie ich mich den Eingeborenen näherte, war daher von meiner Seite durch außerordentliche Vorsicht gekennzeichnet. Ein primitives arabisches Segelboot führte mich und meine Leute den Nil und seinen Nebenfluß, den Bahr el Zeraf, hinauf bis in das Stammgebiet der Nuer. Dann marschierte ich, begleitet von einigen Trägern, solange, bis ich am Horizont die kegelförmigen Dächer eines Dorfes wahrnehmen konnte. Sofort schlug ich an Ort und Stelle mein Lager auf und ergab mich mit Eifer der Jagd, ohne mich in den nächsten Tagen irgendwie um die Eingeborenen zu kümmern. Trotzdem konnte ich feststellen, daß ich von ihnen genau beobachtet wurde, ja meist folgten sogar, allerdings fast außerhalb der Sichtweite, einige dunkle Gestalten meinen Wegen. Nach Art der Eingeborenen ließ ich das Fleisch der erlegten Tiere in Stücke schneiden und an der Luft trocknen. Dies entging den scharfen Blicken meiner Beobachter ebensowenig wie die Tatsache, daß ich von jeder Beute viel Fleisch zurückließ. Kaum hatte ich den Jagdplatz verlassen, als sich auch schon die Eingeborenen die Reste meiner Jagdbeute aneigneten. Eines Tages tauchten, als meine Leute eben dabei waren, eine Antilope zu zerwirken, drei hochbeinige, lanzenbewaffnete Krieger neben mir auf. Ich verteilte Fleisch unter sie und erkundigte mich mit Hilfe meines jungen Dolmetsch, ob sie mir nicht wildreiche Stellen zeigen könnten. Sie bejahten lebhaft, und von nun an jagte ich gemeinsam mit den Eingeborenen. Den Löwenanteil an der Beute bekamen immer sie, während ich mich natürlich gern mit der in ihren Augen wertlosen Trophäe begnügte.

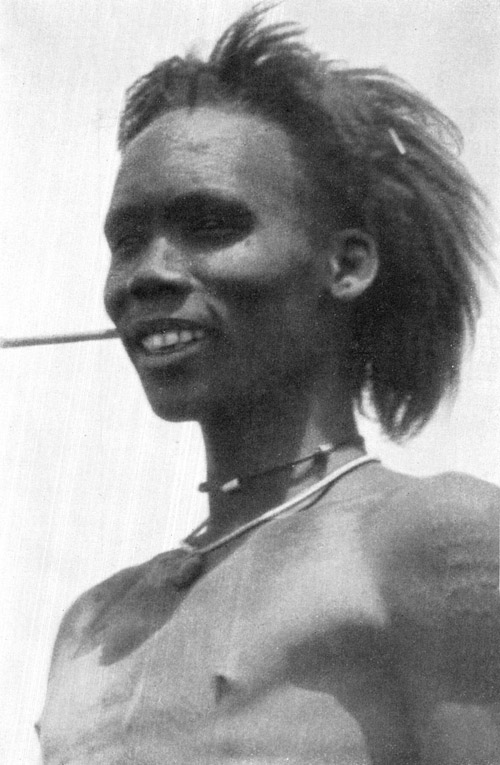

Krieger vom Stamme der Nuer, am oberen Bahr el Zeraf.

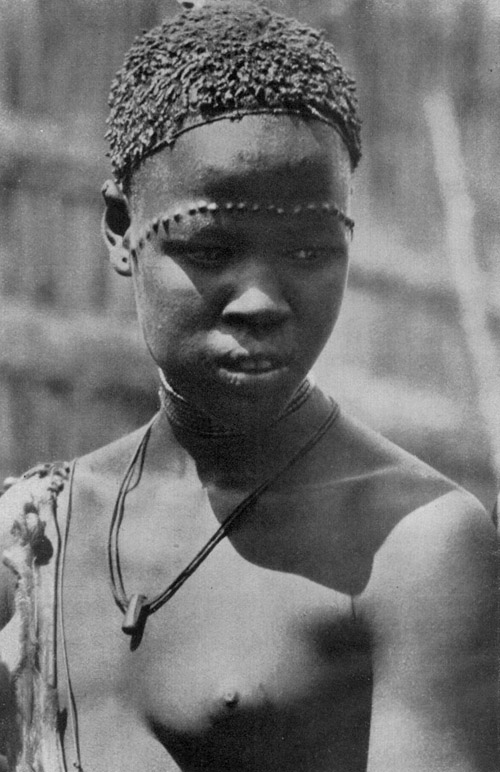

Junge Frau vom Stamme der Schilluk am weißen Nil mit tatauierten Stammesabzeichen auf der Stirn.

Krieger vorn Stamme der Nuer mit Tatauiernarben auf der Stirn als Stammesabzeichen.

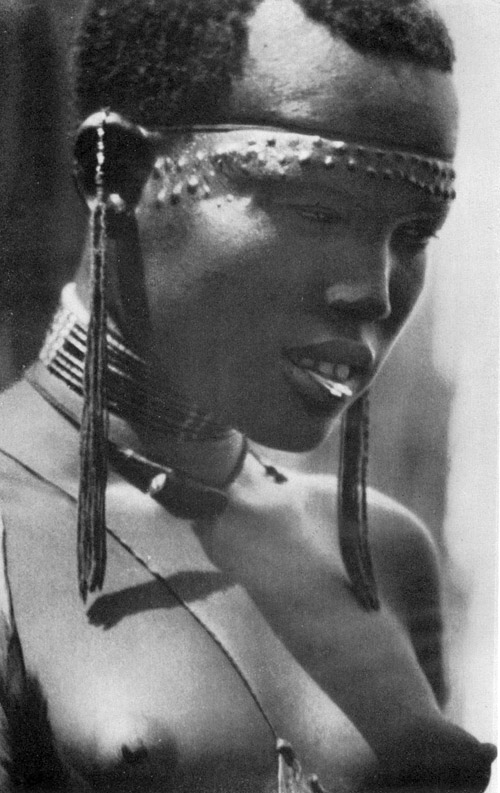

Junges Mädchen vom Stamme der Schilluck mit Perlenketten um den Hals und in den durchbohrten Ohrmuscheln.

Junges Mädchen vom Stamme der östlichen Djur bei Rumbek mit einer steinernen Scheibe in der durchbohrten Oberlippe.

Haubenfrisur eines Schilluk mit weißen Lehmknötchen.

Ein Schilluk-Hochzeiter mit Federn im Haar und reichem Schmuck.

Junge Schillukfrau mit warzenförmig tatauierten Stammesabzeichen auf der Stirn.

Nach einigen Tagen beklagten sich die Nuer, daß sie täglich frühmorgens erst den weiten Weg vom Dorf in mein Lager zurückzulegen hätten, um mich zu treffen; sie machten mir den Vorschlag, meine Zelte näher bei ihren Behausungen aufzuschlagen. Dies ließ ich mir nicht zweimal sagen und baute mir nun mitten im Dorf mit ihrer Hilfe eine schöne Hütte aus Stroh. Wäre ich gleich ins Dorf eingedrungen, so hätten mir die Nuer wohl alles eher als Gastfreundschaft geboten. Nun aber war es mir möglich, das tägliche Leben der Nuer zu beobachten, wie es sich, unbeeinflußt von europäischer Zivilisation, abspielt, ohne daß die Eingeborenen auch nur eine Ahnung von meiner ihnen geltenden Aufmerksamkeit hatten. Ja noch mehr! Ich baute meine photographischen Teleapparate ein und bannte Tag für Tag die interessantesten Szenen aus dem Leben des gefürchteten Stammes auf die Platte.

Doch trotz aller Vorsicht und Einfühlung steht der Weiße inmitten dieser Naturvölker einer fremden, geheimnisvollen Macht gegenüber, die ihn rätselhaft anzieht, ihm aber auch verderblich werden kann. Das traurige Schicksal mancher Pioniere ist selten durch eigene Unvorsichtigkeit oder Bosheit der Eingeborenen herbeigeführt worden, sondern es ist im letzten Grunde doch das Unvermögen des Europäers, das Wesen der schwarzen Rasse vollends zu verstehen, wodurch Unglücksfälle verschuldet werden.

So war auch Captain Ferguson, der lange Zeit hindurch Distriktskommissar eines Teiles des Nuergebietes gewesen war, ein Mann, der es verstanden hatte, sich mit seinen Schützlingen gut zu stellen. Er hatte ihre Sprache erlernt, sogar eine Grammatik der Nuersprache herausgegeben, und war seit jeher aufrichtig um das Wohl der ihm anvertrauten Eingeborenen besorgt gewesen. War es ein Wunder, daß ihn die Eingeborenen geradezu vergötterten, und daß er von den Kriegern in gleich liebevoller Weise aufgenommen wurde wie von den Häuptlingen, ja daß selbst die Zauberer die größte Hochachtung vor ihm hegten?

Die Nuer sind sehr kriegerisch und mächtig. An die vierhunderttausend Menschen bewohnen die unzugänglichen Sumpfgebiete, siebzig- bis achtzigtausend lanzenbewaffnete Krieger stellen im Sudan einen nicht zu unterschätzenden Machtfaktor dar. Sie unterstehen vielen Häuptlingen, deren Einfluß jedoch nicht groß ist. Von ausschlaggebender Bedeutung sind aber die Beschlüsse der jungen Krieger, bei welchen sich nur zu oft das ungebärdige Temperament geltend macht.

Kurze Zeit nach meiner Abreise überfielen nun die Nuer einen Nachbarstamm, die Dinka, und raubten ihnen Frauen und Vieh. Die Dinka stehen aber unter dem Schutze der angloägyptischen Kolonialverwaltung, und Captain Ferguson erhielt den Auftrag, den Versuch zu machen, die Nuer in Güte zur Herausgabe ihres Raubes zu bewegen. Ferguson beschloß, selbst in das Gebiet der Nuer zu fahren, schickte Boten ins Land und ließ die Eingeborenen auffordern, sich an einem bestimmten Tage am linken Ufer des oberen Nil zu versammeln, da er mit ihnen zu verhandeln wünsche.

Auf die Einladung des Beamten hin strömten, nicht weit vom Ufer, viele hunderte bis an die Zähne bewaffnete Krieger herbei. Der Engländer verließ in Begleitung von fünfundzwanzig bewaffneten schwarzen Polizisten seinen Dampfer, stellte sich mitten unter den Eingeborenen auf und begann in beredten Worten die Gefahren einer eventuellen Strafexpedition zu schildern. Weder er noch seine Begleiter wußten, daß kurz vorher ein mächtiger Zauberer der Nuer aus den Eingeweiden von Opfertieren die Zukunft vorausgesagt hatte: »Wenn ihr den Weißen Gefolgschaft leistet, bedeutet das das Ende der Selbständigkeit unseres Stammes.« Nun kam, was kommen mußte. Während der Rede des Beamten zückte ein junger Krieger plötzlich seinen Speer und jagte ihn dem Weißen durch die Brust. Dieser, der die Sitten der Nuer kannte, wußte, daß er verloren war. Die Handlung bedeutete Krieg. Doch wollte er nicht einmal im Tode Schwäche zeigen. Stolz zog er den Speer heraus und schleuderte ihn mit seiner letzten Kraft gegen den Angreifer zurück: Er hatte die Kriegserklärung damit angenommen. Hunderte von wilden Kriegern fielen nun über den Europäer und die wenigen Polizisten her, keiner von diesen erreichte lebend den Dampfer. Ja, nur dem Umstande, daß der vorsichtige Eingeborenenkapitän rasch die Ankertaue durchschnitt, als er die Nuer herbeieilen sah, war es zu verdanken, daß der Dampfer nicht geplündert wurde und die Besatzung sich retten konnte. Dem Morde folgten schwere Kämpfe; erst zwei Jahre später (1929) gelang die Unterwerfung des aufrührerischen Stammes. Zehntausend Rinder mußten die Eingeborenen als Strafe an die Kolonialverwaltung zahlen. Den tapferen Ferguson aber machte nichts mehr lebendig.

Meine Erlebnisse bei diesen kriegerischen Nuern habe ich ausführlich in dem Buche »Gari Gari« geschildert. Ich habe dort auch von den stolzen Schilluk erzählt, einem Volke, das trotz Not und Bedrängnis mit unerhörter Zähigkeit an seinen alten Sitten festhält. Meine Zelte standen im Lande der verschiedenartigsten schwarzen Völker, die mir teils mißtrauisch, teils mit warmer Anhänglichkeit entgegenkamen. Immer aber steigerte sich meine Sehnsucht nach dem dunklen Erdteil.

Die Expedition von 1930/31 führte uns zu Stämmen von großer Verschiedenheit in der Lebensführung und den Sitten. Die auffallendsten Kontraste begegneten uns schon auf dem Festlande. Ganz besonders interessant aber war es auf den Bissagosinseln, von denen ich in diesem Buche erzählen will, wobei ich auch vielfach das Thema dieser einleitenden Betrachtungen wieder anschlagen werde.

Es handelt sich bei den Bissagosinseln um einen Archipel von vierunddreißig großen und vielen kleinen Inseln, die, teils bewohnt, teils von menschlichem Fuß unberührt, palmenbewachsen aus den Fluten des Atlantik emporragen. Sie sind von dem Volksstamme der Bidyogo besiedelt, wie schon die Literatur aus der Zeit der Entdeckung berichtet. Da auf den Bissagosinseln kein Gold und keine Diamanten, ja nicht einmal Kohlen gefunden wurden, und da sie auch in den Schiffahrtsprospekten nicht erwähnt werden, sind sie bis zum heutigen Tage wissenschaftlich unerforscht geblieben, obgleich sich auf zwei der Inseln, auf Bubaque und Ruban, bereits einige Europäer ansiedelten und eine Palmölfabrik errichteten. Da See- und Landkarten die größten Inseln als Neuland zum Großteile weiß wiedergeben, vermuteten wir – wie sich später herausstellte, mit Recht –, daß sich mancherlei Unrichtigkeiten in den geographischen Aufnahmen feststellen lassen würden. Selbstverständlich ist es, daß auch über die Bidyogo nur höchst spärliche und vielfach sich widersprechende Berichte bekannt waren.

Ich hatte auf dieser Expedition zum erstenmal Gelegenheit, den lang gehegten Wunsch nach Vervollkommnung meiner ethnographischen Aufnahmen durch Einsetzung eines Flugzeuges verwirklichen zu können.

Zufällig hatte ich nämlich bei einer Anwesenheit in Berlin erfahren, daß die deutsche Fliegerin Elly Beinhorn einen Langstreckenflug vorhabe. Ich überredete sie dazu, nach Afrika zu fliegen und mit mir einige Forschungsflüge zu unternehmen. Zur verabredeten Zeit traf sie mit uns in Bissau zusammen, wohin wir nach Absolvierung unseres Programms auf dem Festlande gekommen waren. Ich konnte von ihrem Flugzeug aus eine Reihe von wertvollen photographischen Aufnahmen machen, die die verschiedene Siedlungsweise und die Feldbearbeitung der einzelnen Volksstämme und nicht zuletzt manche geographischen Ungenauigkeiten aufklärten. Wir überflogen das Festland, wo wir schon gewesen waren, dann die Bissagosinseln, die wir zu besuchen vorhatten. Mit der Beschreibung des Fluges über die Inseln soll die Erzählung dieses Buches beginnen.