|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Eines schwülen Sommervormittags saß der Herr von Roita im Balkonzimmer des Schlosses Rothbrunn, das er seiner jungen Frau im April gekauft hatte, und studierte die Streiknachrichten und die Kursberichte im letzten Abendblatt.

Die Kurse standen gut, das freute ihn; mit der Streikbewegung stand es schlimm, insoweit, als sie immer weiter um sich griff; das ließ ihn kühl, denn in seinen zwei Zuckerfabriken arbeiteten die Leute noch, und wenn sie trotz der guten Disziplin, die die Direktoren hielten, doch zu streiken anfingen, so waren sie selber die Geschlagenen. Laßt sie streiken, drei, vier Wochen! Der Hunger zwingt sie doch, wiederzukommen. Zugeständnisse werden keine gemacht! Lothar von Roita, ein Mann von Prinzipien und von sieben Millionen, hat es nicht nötig, Zugeständnisse zu machen.

Seinen Prinzipien dankte er seine Millionen. Er hatte sich das Geld nicht etwa auf unkorrektem Wege gemacht, o nein, vielmehr auf jenem, der schnurgerade aus der Niederung der kleinen Existenz zum Berge des goldenen Kalbes führt – schnurgerad – quer durch das Glück so manches Mitbruders und über das eigene Herz und seine besseren Gefühle hinweg.

Übrigens hatte Roita, als er bereits am Ziele – beim goldenen Kalb – angekommen war, auch seinen weicheren Herzensregungen ein Zugeständnis gemacht. Er hatte sich eine hübsche junge zweite Frau gesucht, die ihn für die Last seiner ersten, aus Geldrücksichten geschlossenen Konvenienzehe, der ein ihm unsympathischer Mensch von Sohn entstammte, entschädigen sollte.

Die liebe Kleine entschädigte ihn nach Kräften und entschädigte auch sich für eine in pauvren Verhältnissen zugebrachte Mädchenzeit. Sie kam dem Manne, der sie ernstlich liebte, sehr teuer zu stehen. Alles mußte sie haben, französische Toiletten und amerikanische Zykles, einen brillanten Fasching, die Riviera, die Schweiz, alles. Ihre letzte Laune war das hübsche Schloß Rothbrunn im Waldviertel gewesen; Roita hat es ihr gekauft und mit vielen Unkosten renovieren lassen. Und in diesem Schlosse, im Balkonzimmer oben, saßen sich die beiden an dem Julivormittag gegenüber, er mit der Zeitung, sie mit dem Roman »Désert« von Loti.

Träg gähnend dachte sie, wie sich's auf der ungeheuren Fläche der Sahara gut radfahren lassen müßte. Sie lehnte sich im Stuhl zurück und sah mit halbgeschlossenen Augen zur Balkontür hinaus auf den weißen, heiß glitzernden, wunderschön ebenen Fahrweg, der vom Schlosse in Windungen zum Parkausgange führte.

Die junge Dame klappte den Roman zu, stützte die Ellbogen auf den Tisch und den Kopf in die Hände. Es kommt ihr ein Gedanke.

Der schöne ebene Fahrweg – Idee! Da läßt sich ja 'was arrangieren. Was Reizendes. Ein Radwettfahren – ein Blumenkorso per Rad!

Sie zündete sich eine »Sultan« an und spann an ihrem Projekt.

Etwa zwanzig Familien aus K. kann man laden. Dann die benachbarten Villenbesitzer. Das Haus und die Räder werden im neuesten Geschmack dekoriert, mit Sonnenblumen, Goldregen, Heliotrop. Beim Start spielt die Fabriksbande aus K., das Dejeneur wird von Sacher bezogen. Am Abend ist Cercle à la belle étoile, auf dem Balkon da vorn, von wo man die reizende Aussicht hat. Das Geländer umkränzen Goldregen und Chrysanthemen; Lampions – geschmackvolle vom Mikado – beleuchten die intime Szenerie. Unten spielt die Fabriksbande ein flottes Programm herunter, – All Heil! Donauwellen –

»Männi!«

Roita sah von seiner Zeitung auf. »Was gibt's, Gucki?«

»Ich hab eine Idee.«

Sie legt mit dem Korso los.

Er streicht über seinen schönen Bart und sagt nichts.

Die hübsche kleine Frau – ja, sehr hübsch ist sie, aber er ist's schon gewöhnt, und – der Kuckuck – sie kostet wirklich viel; das Schloß rund achtzigtausend, die Renovierungen entsprechend – neulich eine Pariser Toilette mit handgemalten Buketts, siebenhundert – ein Walter Crane, neunhundert – Kuckuck, die Frau kostet ein Heidengeld.

»Auf dem Balkon da willst du Cercle machen? Da haben keine zwölf Leute Platz. Dann ist er auch nicht sicher, nur Holzkonstruktion; ganz alte Fasson.«

»Aber, Männi, das ist ja riesig einfach – da mußt du eben einen neuen von Eisenkonstruktion spendieren.« Sie lachte ihr wohleinstudiertes naives Kinderlachen, mit dem sie bisher noch alles von ihm erreicht hatte.

»Eine Eisenkonstruktion kommt mir zu teuer,« sagte Roita entschlossen. Wenn er nicht einmal anfing, der bildhübschen Hexe etwas abzuschlagen, brachte sie ihm bis Dezember die volle Million durch.

»Pfui, Männi, du bist garstig. Was kostet eine Eisenkonstruktion«?

»Mehrere Hunderte – mindestens.«

» Mais c'est pour rire.«

» Mais ce n'est pas pour rire.«

Sie wurde plötzlich dunkelrot. »Dreiundzwanzig Jahre – hab' mich dir geopfert – du hast alles und ich nichts –« stieß sie zwischen den Zähnen hervor.

Er legte die Zeitung weg.

Sie hatte ja recht. Wunderschön war sie, wenn sie so schmollte. Er wollte ihr doch noch einmal den Willen tun.

»Kind, sei gut!« Er griff nach ihren Händen.

»Nein!« maulte sie. »Alter Egoist!«

»Bin ich nicht! Du sollst deinen Korso haben, die Fabriksbande und das Sachersche Dejeuner – und – na, so gib mir deine Hand!«

»Die Eisenkonstruktion? Den Balkon?« fragte sie. »Was ist's damit?«

»Du, Kind, Gucki, das ist eine enorme Auslage, die ich – so gib mir doch dein Pfötchen.«

»Bis du mir versprichst, daß ein neuer Balkon gemacht wird.«

»Na ja – er soll gemacht werden. Wir haben ja den Sachverständigen im Haus, den Maurer, den Lenz; zu Mittag soll er heraufkommen und die Geschichte untersuchen; ist es nötig, eh bien, läßt man eine Eisenkonstruktion in Pitten machen!«

Er hatte dabei den inneren Wunsch, daß es mit ein paar neuen Klammern und Traversen abgetan sein würde.

Seine junge Frau schlug entzückt in die Hände.

»Bravo, Männi, jetzt bist du wieder nett – du, wenn du mir vom Balkon aus zuschauen wirst, wie ich allen voranfliege, in einem weißen Kostüm, das Rad mit Rosen garniert – jetzt lach' einmal, sonst glaub' ich, dir ist leid um dein Moos.« Sie krabbelte mit den gepflegten Händen in seinem Vollbart.

Da lachte er.

Aus dem Parke drang betäubender Rosengeruch durch die offenen Fenster herein. Auf dem Schloßhofe tönte kurzes, pausierendes, taubes Hämmern.

Es schlug Zwölf Uhr von der kleinen Bergkapelle und dann nochmals von der Pfarrkirche im Orte. Und dann begann das Aveläuten von beiden Kirchtürmen zugleich. Das Hämmern hörte sogleich auf.

Im Schloßhofe, wo sie gearbeitet hatten, standen der Maurer und sein Gesell, beide so jung, daß man den Meister nicht herauskannte. Der Maurer sprach das Mittagsgebet, der Gesell schaute gedankenlos in die Luft. Dann traten beide aus der glühenden Sonne in das einzige Schattenplätzchen des Hofes. Das Schattenplätzchen waren die vier Stufen, die zu einem Eingang des hinteren Schloßtraktes führten. Die Tür hatte ein vorspringendes mit Efeu umwachsenes Dach, und dieses gab den Schatten.

Der Maurer und sein Gesell setzten sich auf die Stufen. Die Köchin brachte ihnen zwei Teller Suppe – in jedem schwamm ein Stück Rindfleisch – Zwei Scheiben Brot und Wein, für jeden ein Viertel.

»San die Leut neidi!« räsonierte der Gesell. »Selm haben s' Kapauner und weiß Gott was, uns füttern s' so ab.«

Der junge Meister sagte nichts. Er fing schweigend an zu essen, sah aber nach jedem Löffel gegen die Einfahrt, durch die man in den Park kam, und von da in den Ort. Es war still im Park, nur die Grillen zirpten stark, so daß man es bis herein hörte.

Auf einmal schlug der Bernhardiner an, der vor dem Schlosse an der Kette lag. Der Kies knirschte unter energischen Schritten, auf dem Gartenweg kam eine junge Frau daher, arm gekleidet, mit einem weißen Tuche überm Kopf und einem Kind auf dem Arm. In der freien Hand hatte sie einen zugedeckten Hafen.

»Grüaß di Gott, mei liabe Mizi!« Wie der Maurer das so vom Herzen sagte! Er stellte den halb geleerten Teller weg und stand auf – er war ein sehr großer Mann, wie er so stand, und sehnig und hager – und zog sie in seine Arme.

»Gib Obacht, Josef,« sagte sie munter, »oder i schütt die an, wirst ganz grün, is a Spinat.«

»Spinat? Na, schau, mei Leibspeis. Da komm her, Mizi, setz di zu mir, essen mer z'samm. – Mathes, kannst aa mitessen!« Das galt dem Gesellen.

Sie setzte sich neben ihm auf die oberste Stufe und legte das Kopftuch ab.

»Jeges, brennrot bist!« sagte der Mann. »Du kriegst noh'n Sonnenstich. Schau, warum läufst auch alleweil da herauf –«

»Dös werd'n mer scho noh machen können!« entgegnete sie. »Weißt net, Josef –« sie lehnte den Kopf an seine Brust und sprach ganz leise, »daß mir die Zeit allemal so lang is, wann i di net hab?«

»Na, tröst di. Morgen hast mir wieder auf an' ganzen Tag.« Er lächelte und strich ihr das Haar aus der Stirn. – »Da schau,« sagte er dann und deutete auf das Kind. »Wie die schlaft!«

»Is a Siebenschlaferin!« sagte die Frau. Und sie lachten beide.

Darüber erwachte das Kind, sah mit großen Augen herum und langte nach des Vaters Kinn. »Tata«, lallte es dazu.

»Halt ja. Hast 'n Tata gern?«

»Tata – dern –«

»Sie tut schon so viel tratschen,« sagte die junge Frau mit Mutterstolz. »I sag dir's, sie erzählt mir ganze G'schichten. – Gelt, Mauserl, Schatzerl, gelt? G'schichten tust derzählen? – Dös is viel, für fufzehn Monat'!« wandte sie sich an den Gesellen.

Der nickte mit vollem Munde.

»Morgen bring i dir zehn Gulden«, sagte der Maurer, »da kannst nachher dös Gitterbett für die Mizerl kaufen beim Jaul.«

Sie nickte mit leuchtenden Augen.

Oben an einem Gangfenster rauschte Frau von Roita vorbei.

»Jeges, die gnä' Frau!« sagte die Gattin des Maurers. »Die hat's gut! Die is schön an'zog'n! An' seid'nen Schlafrock hat's an! Aber weißt, i bin net neidi. So an' Mann wiar i an' hab, hat's doh net – und ka Herzpinkerl, ka Mizerl!« Sie drückte das Kind an sich und gab ihm einen Kuß, und noch einen, und noch einen.

Die gnädige Frau stand beim Fenster, hatte die Lorgnette auf und sah hinunter.

»Sie, Maurer!« rief sie.

Er sprang auf. »Bitt schön, gnä Frau!«

»Kommen Sie herauf, wenn Sie mit dem Essen fertig sind.«

Er war schon fertig und schritt schwer durch den Hof nach der Einfahrt, nach der Hauptstiege zu.

»Du, Josef, am End schenkt s' dir was für unser Mizerl,« sagte seine Frau. Sie hatte in ihrer Kindheit Geschichten gelesen, wo vornehme Schloßdamen in weißen Gewändern schöne Sachen herschenken. – »A neuch's Kleiderl zum Beispiel!«

»Geh!« lachte der Mann.

»Wird schon sein, daß s' uns was vom Lohn abzwicken!« brummte der Gesell, während er die Spinatschüssel mit Brot ausscheuerte und dann das Brot in den Mund schob.

»Wart auf mi, Mizl,« sagte der Maurer. Damit stieg er die Treppe empor.

In wenigen Augenblicken stand er im Turmzimmer mit den modernen Möbeln, den Delfter Bildern und Delfter Stickereien. Er stand da in seiner bestaubten Bluse, mit seinem geflickten Schurz und dachte: »Da ist's schön!«

Die Tür des Nebenzimmers ging auf. Der gnädige Herr kam heraus, seine Gattin hing ihm am Arme.

»Sie, Maurermeister,« sagte der gnädige Herr, »der Balkon da scheint mir etwas unsicher. Sie, glauben Sie nicht, daß man da mit ein paar neuen Traversen helfen kann? Gehen Sie einmal hinaus und schauen Sie sich die Geschichte an.«

Der Maurer öffnete die Tür zum Balkon; sie ging hart auf, denn es war, seit die neuen Bewohner das Schloß bezogen hatten, noch kaum jemand auf dem Balkon gewesen.

Der Maurer warf nur soviel wie einen Blick auf die unebenen dunkelfleckigen Holzladen und die rostigen Klammern, die das Holzwerk an der Mauer festhielten.

»Halt ja, is dös unsicher,« sagte er. »Der Mauerfraß is ganz deutli da. Die Balken müssen aa ang'fäult sein, man siecht's.«

»Männi, du kommst nicht aus, du mußt nach Pitten schreiben!« neckte die junge Frau ihren Gatten, der sich verdrießlich den Bart strich.

»Na ja –. Sie, Meister, es sieht aber vielleicht schlechter aus, als es ist. Gehen Sie hinaus, untersuchen Sie erst genau.«

»Gnä Herr,« sagte der junge Mann verlegen, »es nutzt nix, i siech's von da – und's waar a g'fährliche G'schicht –«

»Angst haben Sie?« unterbrach ihn Herr von Roita.

Auguste kicherte.

»Zweg'n meiner is's ja nöt. Wissen S', gnä Herrschaften –« der Mann senkte Augen und Stimme – »i hab halt a Frau und a klans Kind.«

»Ah, wirklich!« sagte Roita wegwerfend. Es ärgerte ihn rechtschaffen, daß der Mensch da, der Proletarier, nicht die paar beherzten Schritte hinaus tun wollte, aus Sorge für seinen werten Leichnam, indes er, der Hochwohlgeborene, mit teuren Millionen den Launen seiner Frau zu Diensten stand. – »Herr Meister, lassen Sie sich das Lehrgeld zurückgeben. – Sie sind ein Feigling, schämen Sie sich.«

Der Maurer errötete zornig. Er sagte kein Wort, sondern trat mächtig ausschreitend auf den Balkon.

»Schlecht is er, gnä Herr,« rief er in das Zimmer hinein. »Da schaun S' mal, wie dös hutscht. Repariert muß er werden, sonst g'schicht – –«

Unten im Park schrie der Gärtner: »Jessas, Maria!«

Im Nu geschah's. Zwei Klammern gaben nach, zwei Balken brachen – blitzgeschwind fuhr der Balkon in die Tiefe und schlug unten krachend auf.

»Gott im Himmel!« kreischte die junge Frau, wich von der Tür zurück und schlug die Hände vor die Augen.

»Ruhig, ruhig, Auguste. Es muß nicht just das Ärgste sein.«

Herr von Roita trat erblaßt an die Balkontür.

»Menhart!« rief er hinunter. »Ist ihm viel geschehen? Ich komme den Moment.«

Unten lief das ganze Gesinde zusammen.

Die Köchin brachte Wasser, das Küchenmädchen eingetauchte Tücher. Und jetzt – jetzt kommt sie daher. Schneeweiß wie eine Leiche, mit schlotternden Knien, das Kind im Arm, tut einen entsetzlichen Schrei und stürzt sich über den Sterbenden.

»Josef – um Gott's Himmels willen! Josef, schau mi an! Josef, bleib bei mir! I muß sterben, wann du stirbst! – Josef, Josef, Josef – du därfst, du därfst mir net sterben!«

Er bewegt ein wenig den zerschlagenen Kopf. Die blutigen Augenlider zittern ein wenig – es ist, als wollte er lächeln. Dann streckt er sich – ein Seufzer – es ist vorbei.

»Armer Kerl,« sagten die Dienstleute. Sie standen im Kreis herum und schauten den blutigen Körper an, halb mit Mitleid, halb mit Grausen.

Auf einmal weicht der Kreis auseinander. Unter dem Haustor erscheint Herr von Roita.

»Das kommt davon«, sagte er. »Die Michelis haben das Schloß verlottern lassen; da passieren dann solche Sachen. Der miserable alte Balkon. Schade das! – Was ist ihm denn geschehen? O, so, der Kopf? Das ist bös. – Guten Tag, Herr Doktor, fatale Geschichte das!«

Die Anrede galt dem Bezirksarzt, der soeben ankam. Der Maurergeselle hatte ihn geholt.

Der Bezirksarzt war ein kleiner Mann mit einem Kahlkopf und einer langen, starken Nase, die an einen Aasgeier erinnerte.

»Nichts als Unfälle diesen Sommer!« brummte er. »Die Leute sind von einem Leichtsinn – beispiellos!«

Er trat zum Verunglückten, setzte seinen Zwicker auf und zog das Stethoskop.

»Was will denn die – ah so, das ist die Frau. Frau, stehen Sie auf. Ich muß Ihren Mann untersuchen.«

Die Frau regte sich nicht. Menhart und die Köchin nahmen sie unter den Armen und entfernten sie vom Körper ihres Gatten. Sie konnte nicht stehen; Menhart unterstützte sie. Mit den Augen, den Lippen, ja mit dem ganzen Leibe folgte sie jedem Handgriff des Doktors. Als er das Stethoskop dem blutigen Manne auf die Brust setzte, hob sie die Hände auf und stieß mühsam das Wort hervor: »Retten S' ihn!«

»Da ist nichts zu machen«, sagte der Arzt. »Tot ist tot.«

»Tot! – o Gott! Gott! – Herrgott, mei Josef is tot!« Das Weib raufte sich die Haare wie eine Wahnsinnige.

»Bitte, keine Szene«, sagte Roita, sich nervös die Hände reibend. – Johann und Toni, tragt den Mann hinunter in den Ort. – Da haben Sie, Frau!« Er entnahm seiner Börse einen Zehner. »Vorderhand. Und jetzt gehen Sie, nicht wahr?«

»Mit die Paar Sechserln willst mir 's Leben und 's Blut von mei' Mann abkaufen? Ja?« rief das Weib. Ihr weißes Gesicht brannte rot, sie hob die geballte Faust. – »Abkaufen willst mir's? – Sein Blut soll über dich kommen! Du hast ihn umbracht.«

»Ich!« Herr von Roita lachte kurz auf. – »Niemand kann dafür«, wandte er sich an den Bezirksarzt. »Ich am wenigsten, auf Ehrenwort.«

»Aber natürlich«, sagte der Doktor devot. – »Sie!« Er machte dem Gärtner ein Zeichen. – »Führen Sie die Person weg.«

»Kommen S', san S' guat!« Mehnert nahm das Weib am Arme. Sie aber stieß ihn von sich, trat mit ihrem Kind hart an die Leiche und wiederholte mit emporgestreckten Fingern, daß es wie ein Schwur klang:

»Um'bracht hast ihn du. I hab dei Stimm g'hört, wie's ihr mitanand g'stritten habt's, wie er net hat außa wollen auf die Pawlatschen. Du, du hast ihn um'bracht, mein Josef, mei Leben und mei Glück – o Gott – den Vatern« – sie hob das Kind gen Himmel – »von dem armen Hascherl da –«

Die Stimme brach ihr, sie fing laut zu schluchzen an. Nur einen Augenblick. Dann würgte sie die Tränen hinunter, streckte sich zu ihrer vollen Größe und sprach zu den Umstehenden:

»Ihr! Jetzt paßt's auf. Wann mei Josef begraben is, nachher kommt die Reih an den da. I werd ihn klagen. A Mörder is er. – Du mei arm's Mauserl!« Sie drückte das Kind an ihr Herz und schluchzte wieder auf – – »ih ruh net und rast net, bis sie ihn aufhängen, den Mann, der dein Vatern um'bracht hat.«

»Schon recht, schon recht,« sagte Herr von Roita. »Tun Sie später, was Sie wollen, aber machen Sie hier weiter keinen Skandal. – Bitte, Herr Doktor, kommen Sie nach oben, meiner Frau ist vom Schrecken unwohl geworden.«

Bevor er mit dem Arzt in die Einfahrt trat, sah er sich unwillkürlich um, sah die Frau neben der Leiche stehen, wachsbleich, mit Blutflecken an Kinn und Hals, die Augen zum Himmel gerichtet, auf den Lippen die Klage – die Blutklage: Mörder!

Und solche Dinge soll man nie anschauen! Heute sind sie Fleisch und Blut und morgen Gespenster, die sich bei Tag mit uns zu Tisch setzen und im Dunkel unser Bett umschleichen, bis uns die schöne Gotteswelt wie ein Scheusal voll grinsender Fratzen vorkommt und das Leben wie der wandelnde Tod.

* * *

Trotzdem ihr die Hausleute und Bekannten, der Pfarrer wie der Bezirksrichter von Rothbrunn die Kostspieligkeit und voraussichtliche Erfolglosigkeit eines Prozesses dringend vorstellten, beharrte die Witwe Lenz dabei, Herrn von Roita als den »Mörder« ihres Josef einzuklagen. Zu Ende der toten Saison war beim Kreisgerichte in K. die Verhandlung. Die Klägerin vertrat ein Winkeladvokat letzten Ranges; den Angeklagten, der nicht persönlich erschienen war, ein schneidiger Rechtsanwalt aus der Residenz.

Das Interessanteste an der Verhandlung war unstreitbar das Plädoyer des Letztgenannten, worin er klar bewies, daß sich der Maurer Lenz aus reiner Bosheit und um ein reiches Schmerzensgeld zu erpressen, den Schädel eingeschlagen habe, und daß es sich bei der Klageführung lediglich um einen Verstoß der Anarchie gegen die Vertreter der Sitte und Intelligenz handle.

Der Mann von Sitte und Intelligenz wurde freigesprochen. Die Klägerin bekam einen Weinkrampf, als sie das Urteil hörte; zwei Diener mußten sie aus dem Saale führen.

Das ist das Ende, daß sie ihre Paar Groschen dem Advokaten zahlen muß und mit einem Gulden in der Tasche heimfährt. Und daheim, da wirft der Hausherr sie und ihr Kind auf die Straße; eine solche Person, die gegen den Gutsherrn Prozeß geführt hat, kann man nicht im Hause haben.

Gebrochen an Leib und Seele, irrt sie den ganzen Tag in den Feldern und Steinbrüchen herum, kommt zum Bach, der schmal ist aber sehr tief. Sie will in den Bach, da fängt ihr Kind zu wimmern an: »Mami! Mami! Mili!«

Was macht sie mit dem Kind? Soll sie's ertränken? Ihr Josef hat es so gern gehabt. Soll sie's auf den Kreuzweg legen, daß es die vom Dorfe finden und ins Armenhaus stecken, wo es Schläge bekommt und nichts zu essen?

Ihr Josef hat es so gern gehabt! Nein, sie bringt's nicht um, das arme Würmlein, und sie bringt ihm auch die Mutter nicht um: um des Kindes willen kehrt sie zurück ins Leben – ins Elend.

Sie geht durchs Dorf, wie wenn es ein fremder Ort wäre. Niemand kennt sie, niemand will von ihr wissen. Sie klopft an manche Tür und bettelt um Milch für ihr Kind.

Betteln! Herrgott, tut das weh! Niemand hat etwas für sie übrig. Die reiche Lemmerbäuerin sagt: »Den Gutsherrn verschwärzen! Pfui Teufel!« – Und der Löblhans, der ihr einmal gut war, brüllt in seinem Bierbaß, daß es das halbe Dorf hört: »Na, hast du an' Stiefel g'macht! Du narrische Ursel! Jetzt hast's! Geh nur weiter, jetzt heirat i di nimmer.«

Bei einem Häuslein nahe der Kirche schaut eine kleine bucklige Person mit grauem Haar zum Fenster heraus. Es ist die fromme Mina, die Dritt-Ordensschwester, die alle Tage den Psalter betet und alle Samstage beichten geht. Die lustige Mizi hat manchmal über die alte Schachtel gelacht, wenn sie so predigte: Ehestand – Wehestand! Ledig ist besser! – o, wohl hat sie recht gehabt! Ehestand – Wehestand!

»Mizi!« ruft die Alte vom Fenster. – »Mizi, komm aufi zu mir! I möcht' dir was sagen.«

Die Witwe kommt herauf und setzt sich zitternd und weinend auf den Stuhl, den ihr Mina hinschiebt. Mina gibt ihr Kaffee und dem Kinde Milch und Semmel und redet so allerlei nach ihrer Weise, daß man auf die liebe Mutter Gottes vertrauen muß, daß schon alles wieder besser wird, daß im Himmel der Herrgott selber unsere Tränen abwischen will; und endlich stellt sie der hilflosen Armen den Antrag: »Mizi, willst nit bei mir bleiben? I nimm di aufs Bett mitsamt dei'm Wuzerl. Brauchst nix zahlen, hilfst mir nur dann und wann bei der Nähterei. – Willst bei mir bleiben? Ja?«

Die Witwe stützt die Ellbogen auf den Tisch, den Kopf auf die Hände und schluchzt ein paar Worte heraus: »Es ist alles eins, aber ich will schon – Vergelt's Gott, Mina, für mei Hascherl.«

So blieb also die Lenz Mizi mit ihrem Kinde bei der buckligen Mina, half Kleider für Kommunionkinder und Bräute anfertigen, hin und wieder auch einen Totenkittel.

Tagaus, tagein, jahraus, jahrein saß sie bei der Maschine und redete kaum ein Wort.

Warum lebt sie denn noch? Der Himmel und die Sonne und Blumen und Vögelein, was andere Menschen freut, macht ihr nur Herzwehe. Die Mina schenkt ihr ein hübsches Gewand. Für wen soll sie sich putzen, wenn ihr Mann, ihr Josef, sie nicht sieht? Es kommt ihr ein Stück Geld für ihre Arbeit ein, sie wirft's hin, daß es auf den Boden rollt; sie kann's ja ihrem Josef nicht herzeigen; da schau, das hab' ich mir verdient. Eine Hochzeitsmusik spielt auf der Gasse, sie klappert mit der Nähmaschine, damit sie nichts hört; wie können die Leut gehen und heiraten, wenn der beste Mann, den's gibt, von seinem Weibe weggerissen worden ist? Die Glocken läuten in die Messe. »Geh,« sagt die Mina, »Mizi, geh in die Kirch'n! Tu beten, die schmerzhafte Mutter wird di trösten.« – »Trösten? Für mi gibts kan' Trost! Hin is hin! Er wacht nimmer wieder auf.«

Abends, wenn die Unken schreien und der Mond hinterm Steinbruch heraufkommt, geht die Witwe immer den gleichen Weg, den schmalen hinter der Kirche, der eine bröcklige Mauer entlang führt, und in der Mauer hängt ein eisernes Türlein. Über den Weg tanzen gespensterhaft die Schatten von Kreuzen. Hinter dem Türlein, in einem verlassenen Winkel, wohnt der tote Josef; alle Tage, die Gott gibt, besucht sie ihn. Aber sie betet nie und sprengt kein Weihwasser übers Grab. Sie setzt sich daneben ins feuchte Gras und stiert das schwarze Totenkreuz an, bis ihr die Augen übergehen, schlägt mit ihrem Tuch nach den Fledermäusen, die angeflattert kommen, und rauft, schier wütend, das Unkraut aus, das um die zwei armseligen Levkojenstöcke wuchert. Und manchesmal wirft sie sich über den Hügel, gräbt ein Löchlein und spricht heimlich hinein: »Josef, komm! Heunt Nacht erwart i di!« – Aber er kommt nicht, er läßt nichts von sich hören.

Warum lebt sie denn noch? Kann sie nicht sterben wie er?

Zwei halten sie auf der Welt. Eins ist die Liebe zu ihrem Kind. Herzig wie ein Engel ist das Mädchen, hat die Augen, den Mund und das schelmische Lächeln ganz vom Vater. Oft nimmt sie's in die Arme und drückt es an sich, bis es jammert: »Mami, tust mir weh – weh!« So lieb hat sie das Kind.

Das andere, warum sie nicht sterben kann, ist ihr Haß gegen den alten Roita.

»Daß der Mensch frei und ledig ist und in der Welt umfahrt; und mein Josef, den er um'bracht hat, liegt tot in der Erd'n! Gibt's denn kan' Herrgott net? Könnt sih net die Erd'n aufspalten, daß er lebendig in die Höll abfahren muß? – Na, i geh net ham zu mein' Josef, bis daß i den Roita auf der schwarzen Truch'n g'sehn hab. Na, ich stirb net ehender!«

* * *

Sechs. Jahre nach dem Tode ihres Josef hatte Marie Lenz die erste frohe Stunde nach so vielen traurigen. Da erzählte ihr die Mina, daß Herr von Roita krank sei.

»Mir hat's der Toni g'sagt – weißt, der vom G'schloß; der is mir begegnet, wiar i die neuche Alb'n Alba. in' Pfarrhof 'tragen hab. Geisteskrank soll er sein, der gnä Herr. Erst is er a Jahr im Sanatorium g'wesen, die junge Frau hat ihn 'nein'geben. Und jetzt hat sie ihn wieder herausg'nommen, und jetzt bringen sie ihn daher aufs G'schloß. Die Täg soll er kommen. – Mein Gott und Herr, der arme Herr! So reich und nutzt ihm all's nix! – Sammelt's euch Schätze, die was ka Rost net frißt!«, schloß die gute Seele nach ihrer Art moralisierend den Bericht.

Frau Marie hatte die Arbeit hingeworfen und verschlang die Mina, wie sie so redete, beinahe mit den Augen.

»Geisteskrank sagst? Du – jetzt glaub i, daß es an Herrgott gibt.«

»Aber i bitt di!« sagte Mina beschwichtigend.

»Ja, freili, du kannst mi net verstehn. Du hast nie kan' Mann net g'habt; du weißt net, wie das is, wenn ma mit ei'm g'lebt hat, so schön wie zwa Tauberln, und nachher« – sie preßte die Hände auf die wogende Brust – »kommt a Marder daher und kragelt dei'n Tauber ab. – Krank is er jetzt: Hahaha! I vergunn's ihm. Sterben soll er! Elendig –!«

»Mizi! Mizi!« rief die fromme Mina entsetzt. Es war das erstemal, daß sich die Dulderin vor ihr so gehen ließ. – »Mizi, so därfst nit reden! Es is a Sünd, a Todsünd!«

»Was Sünd – i kann net anders –«

»Um Gotteswillen, sei stad! Da kommt an Eklipasch – meiner Seel, die Herrschaft! Weiße Roß und a blauer Kutscher.«

Die bleiche Frau stand auf, ging ans Fenster und sah hinab, der Mina über die Schulter. Die Equipage fuhr Schritt vor Schritt. Ein schöne Dame mit Reiherhut und Plüschrotunde saß rechts im Rücksitz, neben ihr ein alter, geknickter Mann, schwer leidend, wie es schien, und beiden gegenüber, auf dem Vordersitze, ein zweiter Mann, augenscheinlich der Arzt.

Frau Lenz sah nur den Alten an. »Das is er!« murmelte sie. – »Wie er ausschaut! Wie der Tod! Dös g'freut mih! Mina, wann er tot is, nachher geh i wieder in die Kirch'n.«

»Mein Gott und Herr, i sag dir, es is net recht! Dei Mann hat nix davon in der Ewigkeit, wann d' so schiech daherredst. – Geh, Mizi, tu nit so schaun, ich fürcht mi vor dir –«

»Ja?« Die Witwe lachte hysterisch auf. »Du brauchst di net zu fürchten. Dir tu i nix. Aber wann i jetz a Pistol'n hätt – der da« – sie wies, wie der Wagen langsam in der Richtung gegen das Schloß davonfuhr, mit der Hand auf den gebeugten Mann im Rücksitze – »der dürft sih schon fürchten der – Mörder!«

* * *

Der herrschaftliche Wagen fährt in die Einfahrt des Schlosses; Menhart, der Gärtner, und noch zwei oder drei Diener grüßen die Herrschaft ehrerbietig.

»Die Zimmer sind alle auf'n Glanz gerichtet, Arbeit ham mer g'nug g'habt,« sagt der Portier, »'s grüne Schlafzimmer für die Herrschaften –«

»Für Herrn von Roita,« fällt ihm die Gnädige in die Rede. »Wir wohnen nicht beisammen. Für mich richten Sie das Goethezimmer her.«

Sie nimmt den Arm des Doktors und steigt leicht die Treppe empor, ohne sich nur einmal nach ihrem Manne umzuschauen, den zwei Diener führen.

Wie er gealtert ist in diesen sechs Jahren! Damals ein gut konservierter, fescher älterer Herr – heute ein elender Greis. Das wirre Haar ist weiß, das Gesicht eingefallen und verzogen, die ganze stattliche Figur total gebrochen. Schwer stützt er sich auf den Arm des Gärtners und keucht bei jedem Schritt.

»Hätten Sie ihn doch nur in unserem Sanatorium gelassen!« bemerkt der Arzt in seinem gestoßenen, doch melodiösen Dalmatinerdeutsch gegen die gnädige Frau, nachdem er sie am Arme ins Goethezimmer geführt und sich dort mit ihr auf dem modegrünen Emplacement niedergelassen hat. »Mußten Sie ihn sich wieder aufhalsen?«

»Aber Sie wissen ja doch, Herr Doktor, daß er durchaus heraus wollte! Paranoia haben Sie es genannt. Ich hätte ihm den Willen nicht getan, wenn sich nicht Moritz hineingemischt hätte. Der arme Papa hin und der arme Papa her; er ist gar nicht so krank; du kannst ihn ganz gut zu Hause haben ... In seinem tugendhaften Eifer bearbeitete der Gute, wie Sie auch wissen, auch noch den Anstaltsdirektor, so daß ich schließlich nichts tun kann« – sie zerrte mißmutig an den Atlasschleifen ihrer Rotunde – »als nachgeben. Der Alte will nach Rothbrunn – eh bien, ich hab's getan, ich bin mit ihm nach Rothbrunn gefahren. Aber das kann niemand von mir verlangen, daß ich mich dahersetzen und dem Verrückten Gesellschaft leisten soll, bis ich selbst verrückt bin. Der Mustersohn Moritz kommt ja ohnedem heute oder morgen her, mit dem cher père die Friedenspfeife zu rauchen. Nun, da mag er nur gleich dableiben – bei dem armen, mißhandelten, um seine Menschenrechte betrogenen Märtyrer. Ich muß nach Cannes wegen meiner Nerven.

Der Doktor setzte sich zu ihr und plauderte mit ihr. Er begann ihr die Schönheiten des Lebens, wie sie es fern von dem alten, elenden, wahnsinnigen Gatten führen könne, in lockenden, grüßenden Farben zu schildern und sie lieh dem Versucher ein williges, allzu williges Ohr. – – –

Ihr kranker Mann lag unterdes im grünen Zimmer auf dem Sofa und fragte die Bedienten wieder und wieder, wann denn die gnädige Frau endlich komme; er hätte ihr Wichtiges zu sagen.

Die Gnädige kam den ganzen Abend nicht.

Er weinte erst in seiner Verlassenheit. Als er vom Goethezimmer her eine von Männerhand scharf heruntergespielte Melodie hörte und dazu den Sopran seiner Frau: Ninon, Ninon, que fais-tu de la vie – da wallte sein Blut heiß auf wie in gesunden Tagen, und er wollte sich zusammenraffen und hinübergehen und sie rufen, sie zur Rede stellen, was sie mit dem Doktor zu tun habe? Was sie zu singen habe mit dem Doktor? Aber er war ja nicht bloß am Hirn verwundet, gelähmt, sondern am Körper siech, seine Nerven hatten alle Spannkraft verloren, nicht zehn Schritte konnte er ohne Hilfe tun.

O diese Frau! Hatte er sie nicht geliebt wie ein Idol? Hat er nicht alles für sie getan? Wie viel Geld hatte er für sie ausgegeben – teures Geld! Und jetzt verläßt sie ihn!

Er hatte ihr hundert Wünsche erfüllt, und sie will ihm nicht einen erfüllen.

Und sein Wunsch ist doch sehr billig. Er will den Maurer sprechen. Sie kann nicht sagen, daß sie seine Wohnung nicht weiß. Er wohnt am Friedhof. Sie muß ihn holen lassen. Er wird dem Maurer einiges sehr Wichtiges sagen. Erstens, daß ein Menschenleben mehr wert ist als ein eiserner Balkon. Zweitens die Art und Weise, wie im Jahre 1894 in Rothbrun ein Mord geschehen ist, und wie der Mörder, trotzdem er der irdischen Gerechtigkeit entkam, von einer andern, höheren Instanz gestraft wurde. Eben darum, weil er dies alles dem Maurer mitteilen muß, hat er so sehr nach Rothbrunn gedrängt, ein ganzes Jahr lang, bis es den Scharlatans im Sanatorium endlich zuviel wurde und sie ihn freigaben.

Nun ist er endlich, endlich in Rothbrunn, atmet frische Bergluft statt des eklen süßlichen Jodoformgeruchs, hört nicht mehr die schrecklichen elektrischen Klingeln, und seine Fenster haben keine Gitter. Aber die Frau, statt daß sie seinen Wunsch erfüllte, verläßt ihn; und die Uhr in seinem Kopfe tickt lauter denn je: Mörder! Mörder! Ist das nicht mehr als Elend?

Das ist jetzt schon das vierte Jahr, daß er diese Uhr, die reden kann, im Kopfe herumträgt. Und zwar hat er sie hinter der linken Schläfe, dort, wo der Maurer so furchtbar aufgeschlagen war.

Vor sechzig Jahren – nein, vor sechs Jahren. Da ist der Mord geschehen. Da hat er den Maurer auf den alten Holzbalkon hinausgeschickt, weil ihm das Geld für einen eisernen zuviel war. Der Balkon ist eingebrochen. Unten auf dem Kiesplatze lag ein Leichnam, und daneben stand eine Frau mit einem Blutfleck auf dem Kinn. Mörder! hat sie geschrien.

Aber damals ist die Uhr noch nicht gegangen. Damals hat der Sünder noch lachen können. Zwei Jahre hat er gelacht und sich unterhalten und seiner hübschen Frau Geschenke gemacht, im Werte vieler Hunderte eiserner Balkons.

Aber ganz wohl war ihm doch nicht. Der zerschlagene Mann hat sich ihm in der Nacht manches Mal auf die Brust gesetzt und der Frau mit dem Blutflecken am Kinn ist er nach der Premiere der »Athenerin« auf der Straße begegnet im Mondschein. »Die Haare sind ihr im Wind geflogen. Hu! – Auch das ist ihm einmal passiert, daß er mit Bekannten im Hotel Lunch nahm, und daß man ihm statt Beefsteak das Fleisch des Maurers servierte.

Und doch war das noch eine gute Zeit, weil er die Uhr noch nicht im Kopfe hatte.

Er geht wieder einmal mit seiner Frau ins Theater. Da wird ein Stück gegeben, darin es toll hergeht. Zuletzt kommt in einem rotbraunen Kleid der Fremde herein. Der Fremde stellt Christus den Herrn vor. Er sagt zu einem Menschen im Spiel, der Böses getan hat: Mattern! Mörder! – Aber er meint nicht den im Spiel. Er meint einen ganz andern.

Und der andere geht nach Hause, wie von Sinnen; sein Gehirn ist zu Feuer geworden, sein Herz ein schreckerstarrter Klumpen. Mörder! Das Wort hat ihn aus allen Sinnen herausgeschreckt, ihn hineingeschreckt in die Welt voller Gespenster, voller Scheusale, deren fauler Hauch ihn schon lang angeweht hatte, aber von fern. – Nun nahe! Er ist den Gespenstern verfallen; sie hetzten ihn, sie saugen sein Blut; sie setzen eine Uhr hinter seiner linken Schläfe ein, und die tickt Tag und Nacht, Nacht und Tag: Mörder! Mörder! ... Zwei Jahre hat er diese Qual getragen, ohne sich gegen jemand auszusprechen. Er hat champanisiert, Brom genommen, Morphium – es hat alles nichts genutzt; im Opiumrausch, im Bromschlaf hörte er die Uhr ticken: Mörder! Mörder!

Es kommt die Stunde, wo er's nicht mehr erträgt, wo er einmal bei Nacht die Arme um seine Frau schlingt und ihr ins Ohr flüstert: Kind! Laß dir was sagen! Ich geh zugrund. Ich hab' im Kopf eine Uhr, die reden kann. Lothar, Mörder! sagt sie mir. Sechzigtausendmal im Tag ... Hilf mir, Gusti, ich geh zugrund!

Sie hat aufgeschrien, ihn von sich gestoßen und, statt ihn zu trösten, hat sie die Arzte kommen lassen, die ihn für irrsinnig erklärt und in das Sanatorium geführt haben. Was er dort gelitten hat! Er war kein Narr, und sie haben ihn als einen solchen behandelt. Gesichtstäuschung, Gehörstäuschung haben sie genannt, was nur die Gerechtigkeit Gottes war und der Jüngste Tag seines auferstandenen Gewissens.

Nachdem er ein Jahr geschmachtet hatte, an Leib und Seele verfallen war, kam jemand von seiner Familie – er hat gehört, es sei sein ungeliebter Sohn gewesen, aber er will es und kann es nicht glauben. Genug, einer kam und sprach für ihn, und er wurde befreit – wenn das Freiheit heißt. Dieses Elend! Diese Verlassenheit! O Gott!

Es dunkelt. Wie die Uhr pocht! Und von drüben, vom Balkonzimmer her, hört man ein seltenes Geräusch. Der Maurer tritt auf den Balkon; – krach, bricht das morsche Holz, und der Mann fährt zur Tiefe.

Um neun Uhr abends kommt der Doktor, den Kranken zu besichtigen, fühlt ihm den Puls und fragt:

»Wie geht's, Herr von Roita? – Die gnädige Frau läßt gute Nacht sagen; ist sehr ermüdet, will sich früher legen.«

Die gnädige Frau und der Doktor fuhren, während der Kranke auf ruhelosem Lager mit den Gespenstern der Vergangenheit rang, im Break zum Bahnhof, angelegentlich von den schönen Tagen plaudernd, die sie zusammen an der Riviera zu verleben gedachten.

»Wo ist meine Frau? Zum' – –! Toni! Meine Frau soll kommen!«

Der Bediente, mit der überlegenen Miene, die ungebildete normale Menschen den Irren gegenüber mit Vorliebe aufsetzen, bemerkte kühl:

»Die gnädige Frau ist mit dem Herrn Doktor weggefahren.«

»Unmöglich! Der Kranke schnellte aus den Polstern auf. »Wie denn! Wann denn?« »Wann? Mit dem Halbelfzug«, sagte der Diener gleichgültig. »Regen S' Ihnen nicht auf. Da, das sollen S' trinken, hat der Herr Doktor gesagt.« Der Bursche ging ins Nebenzimmer, holte ein Glas und stellte es neben das Bett auf den Nachttisch. »Seien S' nur ruhig,« als der Kranke, keines Wortes fähig, keuchend gestikulierte. »Der junge Herr kommt eh in a Paar Stund. Läuten S', wann S' mi brauchen.«

Allein! Die Frau fort mit dem Elenden, der ihn, ihren angetrauten Mann, dem Irrenhaus überantwortet hat, mit dem zynischen Witzler! Und er allein, hilflos, den Roheiten seiner Diener überlassen, in seinem eigenen Hause schlimmer daran als ein Bettler im Spital.

O was für Menschen!

Nicht Menschen, es sind alles Ungeheuer. Sie haben Steine in der Brust, keine Herzen. Die Liebe ist ausgestorben auf der Welt.

Nein, doch nicht. Die Frau des Maurers hat damals an der Leiche blutige Tränen geweint, hat ihr Kind zum Himmel gehoben ... Das war Liebe.

Es gibt Liebe auf der Welt, und Mitleid gibt es auch. Für alle, nur für einen nicht.

Horch, wie die Uhr tickt. Mörder!

Für einen Mörder kein Mitleid – für einen Mörder keine Liebe!

Und wenn der Mord nicht seine einzige Schuld ist? Wenn er nur das letzte Glied einer Kette ist, die da besteht aus tausend Sünden gegen das ewige Gesetz der Liebe? ...

Ächzend wälzt sich der Unglückliche auf seinem Leidenslager, sucht die Kette zu zerreißen, die sich um sein Haupt legt, immer enger, und alle seine Gedanken abwärts zieht, – immer tiefer, nach dem Abgrund – nach der Hölle.

In seinen Fabriken sind sie zu Dutzenden an der Lungensucht gestorben, die von den Hungerlöhnen nicht leben konnten, bei der furchtbar schweren Arbeit. – Er hat auch eine Frau gehabt, die er verachtete, weil sie reizlos war; sie ist an seiner Härte gestorben. Er hat einen Sohn gehabt. O hätte er ihn noch!

Es war eine Zeit – sie liegt Jahrzehnte zurück – da hat sein Sohn als ein Kind zu seinen Füßen gespielt und ihn mit den sanften braunen Augen oftmals angeschaut, als bitte er um etwas. Liebe wollte er haben. Und als der Vater dieses Werben nicht verstand, floh der Knabe zur Mutter. Sie starb und der Knabe Moritz wuchs auf, liebehungrig und doch von keinem geliebt; vom eigenen Vater im Andenken an die unschöne, eifersüchtige Mutter beinahe gehaßt.

Später, als der Arme endlich ein Wesen fand, das nicht bloß Liebe nahm, sondern auch Liebe zu geben bereit war, da riß der Vater aus böswilliger Laune mehr denn aus Kastenstolz die jungen Herzen auseinander und alle Hoffnungen des Sohnes in Fetzen. Der frommen Scheu vor dem angedrohten väterlichen Fluch opferte Moritz sein Glück.

Aber damals ward auch die Kluft zwischen Vater und Sohn so tief, daß sie selbst der Vaterfluch nicht tiefer hätte aufreißen können.

Was sie da gefabelt haben, Moritz wäre es gewesen, der sich für ihn verwendet, ihn aus dem Sanatorium befreit hätte! Moritz! Hahaha! Für ein Drama wär's eine hochinteressante Verwicklung. Aber im Leben kommt so etwas nicht vor. Darf auch nicht vorkommen! Schmach wär's! Verließ ihn das Weib, das er auf Händen getragen hat, so muß ihn sein verstoßener Sohn wenigstens ermorden –

Horch! Was ist das?

Kräftige Männerschritte im Nebenzimmer.

Sie kommen! Sie kommen! Die Feinde, die Doktoren! Sie holen ihn, schleppen ihn wieder ins Sanatorium. – O, eine Pistole!

Die Portiere fällt zur Seite. Ein hoher dunkelbärtiger Mann tritt ein, den Hut in der Hand.

»Keinen Schritt näher!« stammelte der Irre, im Bette aufgerichtet, die Hände wie Raubtatzen erhoben.

Der Ankömmling verlangsamt seinen Schritt; seine sanften traurigen Augen begegneten dem furchtbaren Blicke des Kranken.

»Papa«, spricht er leise aber ausdrücklich, »kennst du mich nicht? Ich bin's, dein Sohn.«

»Sohn?« lallt der Leidende verständnislos. Rund umher rollt sich's auf wie schwarze Tücher, und nur ein bleiches Gesicht bleibt sichtbar und zwei Augen – fromme Augen.

Er ist es und kein anderer. Er kommt, bringt dem kranken Vater das Almosen seines Mitleidens.

Almosen? Fort damit!

»Fort mit dir!« keuchte der Kranke, die abgezehrten Hände heftig in die Luft schüttelnd. »Hab' keinen Sohn.«

Der Sohn wandte sich schweigend, um im Nebenzimmer zu warten. Er hatte dasselbe noch nicht erreicht, da war der Sturm bereits vorbei, und der Kranke lag halb ohnmächtig in den Polstern. Zwei Diener waren im Augenblicke zur Hand; aber der junge Mann wies sie weg und ging allein ans Bett seines Vaters.

Aus der Ohnmacht erwachend, sah der Unglückliche wieder das bleiche Gesicht mit den frommen Augen, ganz nahe seinem Polster. Es reizte ihn jetzt nicht mehr zur Wut.

»Moritz,« schluchzte er, »bist du's wirklich?«

Der bärtige Mann, der neben seinem Bett saß, ergriff statt der Antwort die eine seiner welken Hände und küßte sie.

»Nicht!« wehrte der Vater ab. »Was ist's mit deiner Ex-Braut, der Rosa Dingsda? Wie lebt sie?«

»In Graz im Kloster«, sagte Moritz, den Kopf wegwendend.

»Und du?« fragte der Vater mit einem Schatten der alten weltmännischen Nonchalance. – »Wie lebst du?«

»Ich lebe so ruhig vor mich hin«, sagte Moritz mit einem leichten Seufzer.

Der Irre starrte ihn an, erst mit wunderndem Ausdrucke, dann verloren lächelnd.

»Ich nicht, Moritz«, murmelte er. »Ich lebe nicht ruhig.«

»Armer Papa«, sagte Moritz. Seine Stimme klang weiblich weich. »Ich weiß alles. Es wird alles, alles wieder besser werden!«

»Alles nicht«, widersprach der Kranke. »Du weißt nicht die Hälfte.« Er warf sich aufgeregt im Bette herum. »Nicht das Drittel – nichts weißt du. Ich will dir's erzählen.«

Er näherte seine Lippen dem Ohr seines Sohnes und flüsterte. Es war wieder die Geschichte vom Maurer, dem Balkon und dem Mord, die der Irre in zusammenhanglosen Sätzen erzählte. Gott, wie oft schon hatte er das gleiche zu erzählen versucht – den Doktoren in der Anstalt – seiner Frau – den Dienern –, und sie hatten ihn nie ausreden lassen. Der Mann da, vor kurzem seinem Herzen noch fremder als ein Fremder – der unterbrach ihn nicht ein einziges Mal. Und auch als er vom Sprechen erschöpft innehielt, bekam er nicht die »fixe Idee« und »Zwangsvorstellung« zu hören, womit ihn die Scharlatane in der Anstalt oft geradezu rasend gemacht hatten.

»Gott wird dir verzeihen, Papa; Gott ist gut!«

Das war alles, was Moritz immer mit der sanften, beruhigenden Stimme sprach.

»Bist du fromm?« fragte Roita kurzatmig. »Ja! Ich hab's gehört, bist ein Betbruder geworden – Sodale – was weiß ich. Da mußt du aber auch wissen« – er hob sich langsam in eine sitzende Stellung und hielt sich mit beiden Händen die Schläfen –, »daß Gott gerecht ist – verdammen muß er mich ... A propos, du hast mich aus dem Sanatorium genommen, Moritz? Du, nicht wahr, nicht sie? O, die Perle! – Ich hab' ihr alles getan! Dir nichts! Ja, deine Braut hab' ich dir genommen. Es ist eine verkehrte Welt, sag' ich dir, Moritz, aber Gott findet sich schon seine Leute. Ich bin im Sanatorium Fatalist geworden, daß du es weißt. Du bist – Jurist, nicht war?«

Moritz war den Gedankensprüngen des Irren im Innersten ergriffen gefolgt. O es war Logik darin, eine herzbrechende Logik –

»Moritz,« wiederholte Roita seine letzte Frage, »bist du Jurist?«

»Ja, Papa. Bezirksrichter in B., habe mir aber einen Urlaub –«

»Ah! Ist alles eins! – Großer Richter vor dem Herrn – wie strafst du laut Paragraph X das Verbrechen des Mordes?«

»Je nach den Umständen«, erwiderte Moritz, indem er unausgesetzt beruhigend über die Hand des Vaters strich.

»Umstände: Tücke, Vorsatz. – Nun? Wozu verurteiltest du mich?«

»Ich – dich? Ich, meinen lieben Vater?«

»Lieb bin ich dir? Du – ja – du bist ein guter Mann, glaub' ich«, sagte der Kranke schwach. Dann weinte er in sein Kissen.

Indes er weinte, berührte ein bärtiges und doch weiches Lippenpaar seine Stirn. Das ist Moritz, der so zart wie eine Mutter küßt. Er hat dem Vater alles vergeben. In dem Kuß liegt die Gewähr.

Die grausame Uhr hält ein – himmlischer Augenblick nach vier höllischen Jahren!

»Moritz, du bist ein guter Mensch,« sagte der Vater wieder und wieder mit schwacher Stimme – »mir ist besser – vielleicht kann alles noch anders werden, wie du sagst. Einen Wunsch hab' ich – den mußt du mir erfüllen. Willst du?«

»Wenn ich kann, lieber Papa, mit Freuden.«

»Hol mir –« begann der Greis. Seine Augen nahmen wieder den wahnsinnigen Ausdruck an, und seine Stimme wurde schwebend »– den Maurer, daß wir das in Ordnung bringen.«

»Papa«, sagte Moritz, »der Maurer kann nicht kommen, er ist tot.«

Minutenlang stierte der Kranke seinem Sohne ohne ein Wort ins Gesicht.

Wie oft haben ihm die Arzte das gleiche gesagt. Und er hat ihnen mit hunderterlei Gründen entgegnet, wie sie die Wahnwitzigen ausklügeln.

Diesem Manne da kann er nichts entgegnen. Will auch nicht. Der Mann da hat kein Interesse, ihn zu belügen, er ist gut.

»Kommen denn die Toten nicht wieder?« Das ist alles, was der sonst so fanatische Räsoneur vorbringt, und zwar in sehr schüchternem Tone.

»Sie kommen erst beim Jüngsten Gericht.«

»Ah! Du mußt es wissen.« Die Uhr im Kopfe fängt wieder ganz verstohlen zu gehen an. »Aber – Moritz, die Lebendigen können kommen.«

»Gewiß.«

»Das Weib lebt. – Die, weißt du, die neben ihm gestanden hat, mit dem Blutflecken im Gesicht. Lenz heißt sie. Sie lebt dahier im Dorf. Sie soll kommen.«

»Ich will sie morgen holen, Papa.«

»Nein, heute! Heute! Geh, meine Kleider! Ich will aufstehen! Hilf mir auf die Ottomane, und dann bring' mir die Frau.«

Moritz sah sich den Leidenden, der vor Aufregung fieberte, besorgt an. War es klug, wenn er ihn nach so vielen starken Gemütsbewegungen heute noch der denkbar stärksten aussetzte, dem Anblicke des durch seine Schuld verwitweten Weibes?

Er sann und sann, da sah er, wie der Vater die Hände faltete. Eine unsäglich arme Seele bat um Erlösung. Noch eine Nacht durchharren, bedeutete für diese Seele, die aus der Umdüsterung halb zu sich gekommen war, möglicherweise den Tod.

»Gut, Papa, ich will dir die Frau noch heute bringen«, sagte Moritz.

Er bediente seinen Vater beim Aufstehen und Ankleiden und bettete ihn auf die Ottomane. In der ersten Nachmittagsstunde ging er ins Dorf hinunter und erfragte die Wohnung der Witwe Lenz.

Das Haus, wo die Witwe Lenz wohnte, war nahe der Kirche gelegen. Es war alt und baufällig und hatte sehr kleine Fenster. Neben der Eingangstür stand in einem blinden Glaskasten eine als Braut gekleidete Puppe, und über der Tür hing eine schwarze Tafel mit der verwaschenen Aufschrift: Wilhelmine Oberholzer, Schneiderin.

Über eine enge Stiege, durch einen mit allerhand Gerümpel angeräumten Vorraum gelangte Moritz in eine düstere Stube, wo eine ältliche Person an der Nähmaschine saß. Er fragte nach der Witwe Lenz. Die Alte – es war die bucklige Mina – erbot sich mit vielen Knixen, sie zu holen. Sie sei im Garten und hänge Wäsche auf. Der gnädige Herr möge sich nur »a Ranterl« gedulden.

Moritz maß, als jene davongeeilt war, das enge Zimmer rastlos die Kreuz und Quer. Bald hörte er vom Garten herauf zwei Frauenstimmen. Die eine gehörte der Näherin an, die andere, hart und heißer, offenbar der Witwe Lenz.

Nach einer kurzen Weile kam Mina zurück, entschuldigte mit großer Zungenfertigkeit ihre Bettgeherin, die so viel scheu sei, daß man sie, wenn jemand Fremdes komme, gerade herzerren müsse.

Hinter der Alten drein kam schleppenden Schrittes die Witwe. Moritz musterte sie mit einem raschen Blick und wußte sogleich, daß ihr Herz noch an der Wunde krankte, die sein Vater demselben vor Jahr und Tag geschlagen. Ihr Leid hatte sie hart gemacht. Zwischen ihren Brauen saßen jene Falten, die wilder Groll mehr denn Schmerz in ein junges Antlitz gräbt. Um die abgezehrten Nasenflügel und scharfen Lippen spielte ein abweisender, fast höhnischer Zug.

Der Aristokrat fühlte sich von diesem Ausdruck förmlich ins Gesicht geschlagen. Diese Frau bitten? Diese Frau zum schuldigen Vater führen? Wenn der Vater nicht so flehentlich gebeten hätte!

»Was wünschen S'?« fragte die Frau. Sie machte sich bei der Nähmaschine zu schaffen und sah den Besucher kaum an. »I hab' nit viel Zeit.«

»Verzeihen Sie, wenn ich Sie störe«, begann Moritz mit gesenkter Stimme.

Die Frau, sowie er nur den Mund geöffnet hatte, war zusammengefahren und einen Schritt zurückgetreten.

»Ich komme«, fuhr er fort, »mit einem Anliegen. Ich bin –«

Er zögerte. Sie aber wußte es schon. Sie hatte in seiner Stimme erst und dann, als sie ihn angesehen, in seinem Antlitz jenen erkannt, der vor sechs Jahren ihr armes Glück in Trümmer zerbrochen hatte. Zwei rote Flecken entzündeten sich auf ihren hageren Wangen, sie griff sich an den Hals, weil ihr Herz bis herauf klopfte.

»Sie sind der Sohn vom Roita!« stieß sie kurzatmig hervor.

Er nickte. Sie stand einen Moment ruhig. Dann sagte sie, den Finger an die trockenen zitternden Lippen gedrückt:

»Sie – Herr! Wissen S', was vor sechs Jahren g'schehen ist? Und da trauen S' Ihnen her? Ja, Ihr habt's ka Schand und ka Scham! – Ka Scham haben s', Mina, und ka Herz«, wandte sie sich an die Bucklige, eine Art Lachen aus ihrer wehen Brust stoßend. »Sein Vater hat mein' Mann um'bracht, und er schoamt sih net und kommt daher ... Zwegen was kommen S'? A schöne neuche Blous'n mit Banderln und Mascherln für d' Frau Mutter b'stellen?« Sie lachte heißer. »Mit Flügerln, so rot wie mein Josef sei Blut«?

»Aber Mizi! Aber Mizi! Solchene Reden!« klagte die Mina. – »Gnä Herr, i bitt tausendmal um Vergebung –«

»O mei Josef!« schrie die Witwe auf. »Gebt's mir mein Mann wieder!« Sie schlug die Hände vor's Gesicht und stieß schneidende Jammerlaute aus.

Nur ganz kurze Zeit ließ sie sich so gehen. Als die Mina, durcheinander zankend und weinend, den Arm um sie legen wollte, stieß sie die Alte von sich, richtete sich gerade auf, trat hart vor den jungen Roita hin und fragte ruhig wie vorher:

»Was wollen sie von mir?«

Moritz war kein stolzer, aber ein fein empfindender Mensch; nach dem Empfang, den ihm das Weib bereitete, sagte ihm sein Gefühl, er solle sie mit ihrem Leid allein lassen und das seine ungelindert heimtragen. – Wäre nicht der kranke Vater gewesen, der um das Weib gebeten hatte, wie ein Verschmachtender um den lebensrettenden Trunk! ...

Es mußte sein! Er wollte alles getan haben; der Erfolg stand bei Gott.

»Frau«, sprach er leise, »möchten Sie zu meinem Vater kommen? Er ist krank und verlangt nach Ihnen.«

Ein Lächeln stahl sich über das Gesicht der Frau. Wie der Blitz kam ihr die Erkenntnis; den Alten folterte das Gewissen, und darum wollte er sie haben. Sie sollte gut zu ihm sein, vielleicht gar sagen, daß sie ihm nichts nachtrage. Ja, das war's! Jauchzen hätte sie mögen. Aber sie hielt an sich.

»So?« sprach sie kalt. »Was fehlt ihm denn? – I weiß, was ihm fehlt. Verrückt ist er worden, unser Herrgott hat ihn g'straft. – Herrgott!« nun jauchzte sie wirklich heraus – »i dank dir, daß du ihn g'straft hast!«

»Wenn Sie ihn leiden sehen würden –« begann Moritz.

»I bin net zartisch,« sagte sie verächtlich. »I hab' ärgere Sachen g'sehn. Mein Josef hab' i zerschlagener g'sehn ... Haben S' aa denkt, was Sie mi bitten? I soll zu Ihnern Vatern kommen. – Ja – ha!« Sie trat energisch mit dem Fuß auf – »i komm. Ich werd' ihm sagen: Denken S' noh auf mein' Mann? Wie er sih derfallen hat, wie er dag'legen ist mit 'n blutigen Kopf und der Doktor gesagt hat: Tot ist tot? – Jetzt ist – Ihner Kopf hin, und kann Ihnen aa ka Doktor helfen – Mörder da, Gott ha die g'schlagen!«

Moritz sprach nach einer Pause mit ergriffener Stimme:

»Das weiß er alles, Sie brauchen es ihm nicht zu sagen. Sie haben es jetzt mir gesagt und mir damit weher getan, als Sie ihm tun können. Lassen Sie das Ihrem Groll genügen, und an ihm tun Sie Barmherzigkeit. Was er immer an Ihnen verschuldet hat – ich will es nicht beschönigen –, jetzt ist er ein kranker Mann, krank am Leib und an der Seele am Rande des Grabes; – an das denken Sie, ich bitte Sie darum, und gewähren Sie ihm Ihre Verzeihung.«

»Verzeihung?« sagte die Witwe, den Kopf vom Sprecher ab und dem Kreuze im Herrgottswinkel zuwendend. – »Nein! Vielleicht verzeiht ihm unser Herr – ich verzeih' ihm net. Und wann S' jetzt wollen, daß ih' zu ihm geh und auf ihm red – i werd's tun; aber was anders als das kann i ihm net sagen.«

Indes die Frau so sprach, ohne Leidenschaft, aber im entschiedenen Tone einer Person, die sich über eine Sache vollständig im klaren ist, ging die Stubentür auf, und ein blondes Kind von sechs Jahren mit einer Schultasche am Rücken trippelte herein: »Mami, grüß di Gott!« – blieb aber, als es den fremden Mann gewahrte, verlegen stehen, den rosigen Zeigefinger im Mäulchen.

»Mizi, komm her!« sagte die Witwe. »Da sehen S' Herr, das is mei Kind. Und wenn i 's Ihnern Vatern vergessen kunnt, was er mir an'tan hat – das, was er an dem Kind verbrochen hat, das is a Sünd, die zum Himmel schreit, bis zum Jüngsten Tag.«

Moritz erwiderte nichts. Er griff nach seinem Hut, grüßte die Frau und ging.

Als er das Zimmer verlassen hatte, sagte Frau Marie zur Mina, die unter der Zeit in der Fensternische mit vielen Stoßseufzern den Cochem vom ersten bis zum dreihundertsten Blatt hin und wieder zurückgeblättert hatte: »Bitt di, mach die Tür auf – die Stieg'n is finster – er kunnt fallen.«

»Hast du sie gesprochen? Wird sie kommen?« rief der Irre angstvoll seinem Sohne entgegen, als er dessen Schritt im Nebenzimmer hörte.

Moritz ging auf den Vater zu, der noch auf der Ottomane lag, und strich leise über seinen Kopf.

»Ich glaube ja«, sagte er. »Sie wird kommen.«

Der Kranke richtete sich in die Höhe. »Sie kommt!« wiederholte er mit einem großen Seufzer.

»Gott sei Dank!«

»Moritz« – mit einem Blick auf seinen Anzug – »bin ich präsentabel? Ich glaube ja. Gib mir« – er langte energisch mit der Rechten aus, – »eine Bürste her – für meinen Bart. Ein paar Tropfen Äther gib mir – das Herz, weißt du, setzt manchmal aus – wenn ich viel rede.«

Moritz überlegte mit Bangen, indes er den Wünschen des Kranken nachkam, wie er denselben am besten auf die unversöhnliche Haltung des Weibes vorbereitete.

»Papa«, begann er unterm Entstöpseln des Ätherfläschchens, »ich habe Zweifel, ob die Frau gut mit sich sprechen lassen wird.«

»Wie?« Der Kranke sah ihn groß an. »Sie mit mir?« – Wer spricht sich denn gut mit einem Mörder? – Du allein, Moritz – aber das ist nur – weil du mein leiblicher Sohn –«

»Gnädiger Herr!« winkte im Nebenzimmer der Bediente. »Es ist eine Frau da –«

»Warten!« winkte Moritz zurück. »Komme gleich.«

»Moritz«, stammelte der Kranke. »Sie – nicht wahr – sie ist's? – Etwas Äther, bitte.«

Moritz goß mit unsicherer Hand einige Tropfen auf ein Stück Zucker und reichte dies dem Vater; sodann ging er bleich, heftig aufatmend in den Vorsaal, wo die Frau in ihrer armen Kleidung wartend stand, sie hatte ihr Kind mitgenommen; es hielt sich scheu an ihrem Rock.

Moritz grüßte sie. Sie sah ihn mit ihren harten, tiefliegenden Augen finster an.

»I kann nix anders sagen«, stieß sie hervor, an das Wort anknüpfend, womit sie ihn im Haus der Mina verabschiedet hatte. – »I kann net – so helf mir Gott.«

»Und nicht verzeihen?«

Sie schüttelte den Kopf.

»Soll i' leicht wieder gehen?« fragte sie.

»Nein kommen sie. Es ist sein Wunsch.«

Schweigend schritt der junge Mann voran, durch die vielen eleganten Räume bis zum letzten Zimmer der Flucht.

Die Frau ging ihm nach. Bei einer Wendung, die er einmal mit dem Kopf machte, sah sie, daß er die Lippen bewegte. Er betete. Wohl für den Vater – er mußte ihn liebhaben. Wie den nur einer liebhaben konnte!

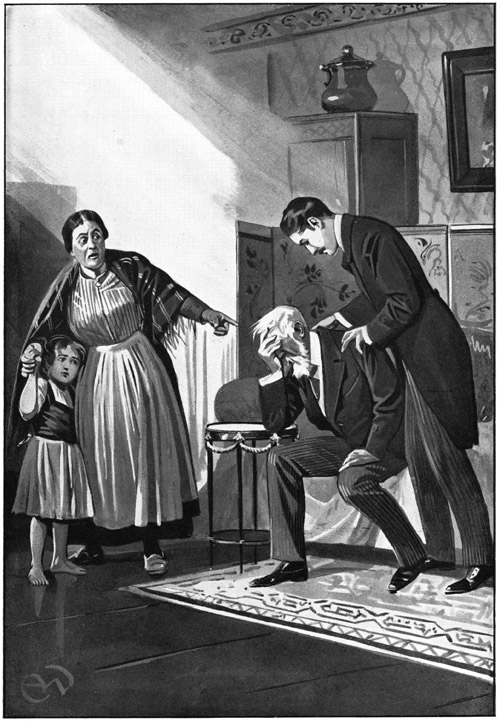

Sie waren an der Schwelle des letzten Zimmers. Moritz hielt die Portiere auf, wartete, bis die Frau nachgekommen war. Nebeneinander traten sie in das Krankenzimmer; er links von ihr.

Der Kranke saß auf der Ottomane, in schöner gerader Haltung. Das tat der Person weh. Sie hatte sich vorgestellt, er würde noch viel elender und gebrochener aussehen als gestern im Wagen. Als sie ihn indes näher sah, merkte sie, daß er gelb war, hager, hohläugig und daß ihm die Hände, die er gewaltsam ineinandergeklammert auf dem linken Knie hielt, krampfhaft zitterten. Da freute sie sich wieder.

Er versuchte, mit Eleganz zu grüßen. Sie sah ihn verschmähend an. Sie hätte ihm mögen den Mörder gleich entgegenschleudern; aber der beschwörende Blick seines Sohnes, der hinter ihn getreten war und, gleichsam wie ein Schutzengel, die Hand auf seine Schulter legte, ließ sie sich überwinden.

»Frau Lenz,« sprach der Kranke, »bitte, nehmen Sie Platz.«

Sie schüttelte verneinend den Kopf.

»Nicht? Aber etwas näher – kommen Sie doch – bitte sehr.«

Sie kam heran, immer das Kind an der Hand, das in der ungewohnten Umgebung mit großen Augen umhersah. Nun stand sie dicht vor dem Kranken, nur durch das schmale Empiretischchen von ihm getrennt.

Einen Moment stierte Roita verloren vor sich hin. Er suchte sich im Kopfe die Rede zusammen, die er sich ausgedacht hatte, Punkt für Punkt – sein krankes Hirn hatte sie nicht behalten. Das wußte er, daß er alle seine Schlechtigkeiten bekennen mußte, und zuletzt den Mord.

Nach einer minutenlangen, schwülen Pause begann er endlich zu sprechen. Erst kamen die Worte stoßweise, ohne Zusammenhang, dann natürlicher und fließender.

»Frau Lenz, Sie müssen wissen, ich war einmal ein sehr geachteter Mann ... Mit Glück spekulieren macht einen vor den Menschen sehr geachtet. Moral Nebensache. – Ich war in den Salons gern gesehen. Ich habe auch vor einigen zwanzig Jahren einen Orden für meine Verdienste bekommen – Und wissen Sie meine Verdienste?«

Die Frau schüttelte heftig den Kopf. Sie hatte ihm zuerst mit jenem Unbehagen zugehört, das jeder empfindet, der einen Irrsinnigen in Redeeifer kommen sieht; aber als er vom Orden sprach, von seinen Verdiensten, stieg ihr wieder gärend der Zorn auf.

»Meine Verdienste sind ganz enorm!« erklärte der Irre. »Bitte – das ist ironisch! Ich war Gentleman außer dem Hause und zu Hause ein Schurke, aber ein glatter. Meine Frau – die Mutter von diesem jungen Herrn – habe ich vernachlässigt, bis sie vor Gram gestorben ist. Übrigens – war sie eifersüchtig. Diesem jungen Manne da habe ich das Leben auch schwer gemacht, besonders wegen einer gewissen Herzensangelegenheit –«

»Papa, sprechen wir nicht davon,« unterbrach ihn Moritz. Ihm ward weh und weher, wie sich sein Vater vor dieser Fremden demütigte, die ohne einen Schatten von Teilnahme dastand.

»Moritz, laß mich, ich muß reden. – Wissen Sie, daß ich auch die Arbeiter in meinen Fabriken bedrückt habe? Viele sind zugrunde gegangen – durch meine Schuld. – Davon steht aber nichts in den Statistiken. Dann, die Hauptsache! Vor sechs Jahren. – –«

Frau Lenz fuhr auf, erst bleich, dann dunkelrot und ballte die Hände auf ihrem Herzen. Jetzt kam's!

»– da habe ich den Maurer Lenz – ja, Josef Lenz – er war, glaub' ich, ein sehr junger Mann – ein hübscher Blondin – nicht?«

»Ah!« ächzte die Frau in ihr Umhängetuch. »Mei Josef!«

»– Ich habe ihn gezwungen,« fuhr der Kranke fort, »auf den Balkon zu gehen. – Er hat sich totgefallen – durch meine Schuld.«

»Ja!« rief die Frau, wies mit der Hand auf ihn, und ihre Augen schossen Flammen. – »Wahr ist's, das hast getan – Mörder du!«

Er stützte, wie von der Wucht seines Verbrechens gebeugt, den Ellbogen auf den Tisch und den Kopf in die Hand. Moritz liebkoste ihn.

»Das Gericht hat mich damals freigesprochen,« fing er nach einer Weile wieder an. »Mein Advokat riß mich gut heraus. Gott kann man aber nicht betrügen. Gott hat mich gestraft – wie Sie sehen –« Das Letzte sagte er mit erstickter Stimme.

»I sieh's«, entgegnete die Witwe kalt.

»Meine Frau hat mich verlassen,« sagte er. »Und alle Menschen, bis auf meinen Sohn. Ins Narrenhaus haben sie mich gesteckt. Und da im Kopf – da hab' ich eine Uhr – die sagt mir in einem Tag tausendmal, was ich bin: Lothar, Mörder! Lothar, Mörder!«

Die Frau sprach kein Wort. Ihr wurde kalt von seiner Rede, die ausdruckslos fortging und doch von namenloser, unentrinnbarer Qual zeugte, zu der ihn der gerechte Gott verdammt hatte. Wenn er ihr nicht den Mann ermordet hätte – er hätte sie gedauert. Sein Sohn dauerte sie schon. Der stand abgewendet, der Arme, und wischte sich mit der flachen Hand die Tränen vom Gesicht.

Die Frau schöpfte Atem. Etwas reden mußte sie. Beide warteten darauf, der Sünder und auch sein Sohn.

»Wenn Ihnen,« sprach sie mit tauber Stimme, »unser Herrgott verzeihen will, so soll er Ihnen verzeihen. Aber –«

Es kommt wieder über sie. Sie hört ihres Josef letzten Seufzer und sieht sein warmes, klares, purpurrotes Blut –

»Aber ich nicht.«

»Nicht!« sagte der Irre matt. »Ich habe es gewußt. – Jetzt die Hauptsache! Moritz, nimm Papier und Feder dort vom Sekretär. Mein Sohn Moritz –« mit einer weltmännischen Handbewegung gegen die Witwe zu – »ist Jurist. – So – gut. Moritz, den Kopf schreibst du latein: Aussage, betreffend den Mord, den Lothar von Roita im Juli 1894 in Rothbrunn begangen. Du schreibst nicht?«

»Doch, Papa, ich schreibe,« erwiderte der Sohn. Er saß und schrieb; die Witwe sah mit starren Augen zu.

Der Kranke diktierte mit Zwischenpausen folgende Sätze:

»Ich Lothar von Roita bekenne, daß ich im Jahre 1894 den Maurer Josef Lenz ermordet habe, und zwar mit Vorsatz und Tücke, indem ich ihn zwang, den baufälligen Balkon meines Schlosses zu betreten. Ich schwöre, daß dies wahr ist, und bin bereit, die Strafe zu leiden, die mir wegen gemeinen Mordes gebührt.«

»Mordes gebührt« – wiederholte Moritz, nachdem er den letzten Satz geschrieben, mit einem Seufzer vor sich hin.

»Danke, Moritz,« murmelte der Kranke. »Nun noch das Datum – jetzt gib mir das her. Ich muß es unterschreiben.«

Moritz reichte seinem Vater das Papier nebst der eingetauchten Feder hin. Der Vater schrieb.

Die Witwe folgte mit funkelnden Augen seinen mühseligen, unbeholfenen Federzügen. Ja, geschlagen, geschlagen von Gott! – ...

»Mami!« zwitscherte die kleine Mizi. »Armer Herr is traurig! Därf i'n arm Herrn ei ei machen?« schmeicheln.

»St!« wies sie die Mutter zurecht.

»So, das ist gut!« Der Kranke sank in die Ottomane zurück. »Das schickst du noch diese Woche ans Gericht, Moritz. Aber nicht nach K. Nach Wien, ans Landesgericht. Und dann bringst du mich nach Wien. Dort wird dann die Sache entschieden werden – anders als in K. – Das« – er wandte sich zu der Witwe – »ist alles, was ich noch tun kann, ich hoffe – Sie sind – soweit zufrieden.«

Sie stand unbeweglich, mit gesenktem Haupt und herabhängenden Armen.

Was er tut, ist wirklich viel. Sie glaubte in diesem Momente mit einer der seinen ähnlichen kindischen Logik an die unfehlbaren Rechtsfolgen seiner Selbstanklage; er würde zum Tode verurteilt und, wenn ihn der Kaiser nicht begnadigte, hingerichtet werden. Das war ja die Erfüllung ihres Wunsches, ihrer wilden, unseligen Gebete. –

»Mami!« flehte die kleine Mizi, »i möcht' zum arm Herrn!«

»Es ist – nicht genug –« hauchte der Leidende, als das Weib stumm blieb. »Vielleicht, wenn es geschehen ist – Moritz, ein wenig Äther – mir wird –«

Moritz empfing den Sinkenden in seinem Arm und griff nach dem Fläschchen.

Da gab's der Frau einen Stich. War das vielleicht das Ende? Er sah schrecklich aus, wie ein Sterbender.

»Na, so geh, Schmeichelkatz,« sagte sie und schob ihr Kind vorwärts.

Das lief zur Ottomane, kletterte hinauf und drückte das weiche Bäckchen an die welke Wange des Kranken.

Die Mutter aber sagte zu seinem Sohne:

»Ihm ist sehr schlecht, gelten's? Soll ich um an' Doktor gehn?«

Da öffnete Roita die Augen.

»Sie nicht!« sagte er mit einer Art Lächeln.

»Ist Ihnen besser?« fragte die Frau.

»Ich darf noch nicht sterben,« entgegnete er matt. »Ich sterbe übers Jahr in Wien – im Kriminal – im Galgenhof.«

»Nein, nein,« sagte die Frau rasch. »Es ist schon all's gut. Unser Herrgott hat Ihnen alles verziehen. Und – ich – auch.«

Er sah sie an mit Augen, die immer größer, immer glänzender wurden.

»Moritz,« fragte er plötzlich seinen Sohn, »Sie verzeiht mir?«

»Ja, Papa – Gott lohne es Ihnen, Frau,« sagte Moritz.

Der Kranke, mit einem großen Aufschluchzen, bedeckte sein Gesicht mit beiden Händen.

»Müssen's nit weinen!« schmeichelte die kleine Mizi.

Da ließ er die Hände sinken und sah um sich herum. Es war, wie wenn eine andere Welt um ihn entstanden wäre. In ihm selbst war Ruhe – die Uhr stand still. Er war begnadigt.

Er stand mit wankenden Knien auf, flüsterte seinem Sohne etwas zu. Von demselben gestützt, näherte er sich der Witwe.

»Er möchte Ihnen die Hand küssen«, sagte Moritz.

Sie ließ es geschehen. Und sie erlaubte ihm auch, ihr Kind zu küssen.

Er trat an den Tisch zurück, fast ohne Hilfe, nahm das Papier, überlas es und sagte: »Das aber geht nach Wien, sobald als möglich. Die Welt muß es erfahren. Ich bin es dem Toten schuldig.«

»Moein' Josef im Himmel?« sagte die Witwe weich. – »Der hat Ihnen eh schon verziehen. Der« – sie fuhr sich über die Augen – »war soviel a guter Mann. Lassen S' schauen.« – Sie nahm ihm das Papier aus der Hand. – »Dös is alls lang her! – Da steht mein' Josef sei Nam!« Sie drückte das Papier an die Lippen. »Er hat soviel a gut's Herz g'habt, mei Josef. Wannst jetzt aufstundst, Josef, gelt, so taatst es machen?« Sie riß das Papier mitten durch und warf es auf den Tisch. – »Mizerl, komm zur Mami. Adjö, gnä Herrn.«

* * *

Die kraftlosen, bleichgoldenen Septemberstrahlen fielen schief über die Parkwege, ein weicher Wind bewegte die abgefallenen Blätter, ohne sie auseinanderzujagen, als die Frau mit ihrem Kinde durch den Park dem Dorfe zuschritt. Das Kind warf helllachend die trockenen Blätter mit den Fußspitzen vor sich in die Höhe und plauderte: »Los Hör'., Mami, die klan' Vogi, schau Mami, die schön Bubi,« und die Mutter horchte auf das Gezwitscher der kleinen Vögel und sah die Amoretten an. Wie sie gekommen war, eine halbe Stunde früher, hatte sie nichts gesehen und gehört, als das rote Blut ihres Josef und sein letztes Röcheln. O, das Blut war versiegt und das Röcheln verstummt; oben ist er, freut sich, singt Gloria mit den Engeln! – Gönnst mir mein Glück, Marie, fragt er, oder gönnst mir's nicht? – Sie kann ihn ganz gut hören, weil ihr Herz, in dem's sonst immer so entsetzlich stürmte, still ist wie eine Kirche. – Ja, ich gönn' dir's! antwortet ihm ihr Herz. – Bet für mi, Josef!

»Mami, wo gehst denn hin?« fragte das Kind, als sie im Dorf waren und die Mutter am Oberholzischen Haus vorüber links ins Gäßlein bog, das zum Kirchenplatz führte.

»Zum Himmelvater, Mizi«, erwiderte die Mutter.

Das Kirchentor stand offen. Sie trat hinein. Das erstemal seit sechs Jahren.

Es sah sie alles in der Kirche bekannt an und doch seltsam fremd, wie gute Freunde schauen, mit denen wir ohne Grund auseinandergekommen sind, und plötzlich fällt's uns ein, sie wieder zu besuchen: So, da bin ich. – Erstaunt sah die weiße und blaue Mutter aus der Lourdesgrotte rechts, fast böse der heilige Johannes vom Taufstein links herab, die in roten Marmor gehauenen Rittersleute auf den Grabtafeln zu beiden Seiten des Kirchenschiffs starrten finster. Nur einer schaut weder erstaunt noch böse drein – der arme, bleiche, blutige Mann am Kreuz über dem Hochaltar. Der Herr, bleich und blutig wie ihr Josef vor so viel Jahren, straft sie nicht: So, kommst du endlich? – Er grüßt sie mit den Augen: Willkommen! – Um ihn herum brennen die sechs windschiefen gelben Kerzen auf den abgenutzten Altarleuchtern; in den Bänken knien die Kirchenleute zum Segen.

Die Witwe geht nicht unter die Leute. Sie bleibt unter dem Orgelchor auf der wurmstichigen Bettlerbank knien, hüllt ihr Gesicht mit dem Umschlagtuch zu und denkt seiner in süßem Weh und betet für ihn. Das Kind steht neben ihr, dreht das Köpfchen herum, macht bald ein deutsches Kreuz, bald ein lateinisches fast über ihre ganze kleine Person.

Nun fängt die Orgel zu spielen an. Es ist eine schreiende kleine Landorgel. Aber der Beterin auf der Bettlerbank geht jeder Ton in das Herz – sie hat seit sechs Jahren keine Orgel gehört! – und weckt da wehe und doch liebe Gedanken; Worte, die er zu ihr geredet hat, in der Dämmerstunde, hört sie wieder, seine hagere Hand hält sie in ihrer. Das Angedenken, vor wenig Stunden noch eine zerreißende Herzensqual, wie tut's jetzt so gut! Süßer und süßer wird das Gedenken, wie der junge hagere Kaplan herauskommt und mit sanfter, etwas leiernder Stimme die Gebete anhebt. So hat Josef gelesen, abends aus dem Hauskalender, fast so! Sie zieht wieder das Umhängtuch fester vorm Gesicht zu, die Brust steigt ihr, die Achseln heben sich – sie schluchzt.

* * *

Wieder schreit die Orgel, und die Leute sangen:

Den die Brotsgestalt verdecket,

Der du unser Heiland bist,

Den die Liebe hier verstecket,

Gib uns Segen, Jesu Christ.

Mach' verstockte Herzen weich

Und an wahrer Tugend reich,

Stärk' uns auch mit dieser Speise

Endlich zu der Himmelsreise –.

Und der Kaplan gab mit der kleinen Monstranz, sie hochhebend, den Segen.

Die Frau auf der Bettlerbank weinte unaufhörlich.

* * *

Die Andächtigen verloren sich aus der Kirche. Einige drehten sich beim Weihwassernehmen nach der Weinenden, aber niemand erkannte sie in der Dunkelheit.

Nach kurzer Zeit kam der Kaplan, sah rechts und links, und ging, als er noch zwei, drei Leute in den Bänken entdeckte, in den Beichtstuhl, rechts unter dem Orgelchor. Der Kaplan, seit kurzem dem kränkelnden alten Pfarrer beigegeben, kam frisch vom St. Pöltner Alumnat und war ganz vom Geist und Eifer des Alumnatsdirektors, eines Vianney, erfüllt. Er saß alle Tage Beichte, wiewohl ihn sein Pfarrer versicherte, daß es außerhalb der österlichen Zeit im Beichtstuhle nichts zu holen gebe als Schnupfen.

Die Frau auf der Bettlerbank hatte das Kommen des Geistlichen nicht bemerkt. Als sie erst Licht machen, dann blättern hörte, wurde sie aufmerksam. Sie sah sich um. Das vor dem Beichtstuhl aufgesteckte Kerzchen schimmerte sie wie ein Sternlein aus der blauen Finsternis unter dem Orgelchor an. Das Sternlein lockte: Komm'! Im Lichtkreis der Kerze sah sie das eingefallene, hektische Aloisiusgesicht des jungen Geistlichen über ein Buch geneigt. Er hatte keine Leute – Komm'!

Am Josefitag 1894 ist sie das letztemal in diesem Beichtstuhl gekniet. Dann kam das Unglück.

Bei ihrer letzten Beichte war sie noch jung verheiratet und närrisch verliebt. Der Herr Pfarrer hatte vom heiligen Josef geredet, und sie hatte gesagt – sie weiß es wie gestern: Den heiligen Josef hab i gern, aber mein' Josef hab i lieber. – Aber lieber als unsern Herrgott dürfen S' ihn nicht haben! hatte der Pfarrer gemahnt.

Sechs Jahre sind's seither. Sie hat ihn lieber gehabt als den Herrgott: davon ist all das Leid gekommen.

»Mizerl, tu schön beten, die Mami kommt gleih«, sagt sie zum Kind, richtet sich straff auf, tritt zum Beichtstuhl und kniet rechts vom Priester nieder. Rasch geht das Türchen auf und mit freundlichem Tonfall spricht der Kaplan den lateinischen Segen. Schau, ist doch jemand gekommen!

Sie hat den Kopf in die Hände gestützt, sinnt zwei Minuten, dann beginnt sie zu reden.

»Euer Hochwürden, z' Josefi vor sechs Jahren war ich's letztemal beichten. Seitdem nimmer. Wissen S', ih hab an' Mann g'habt – soviel an' lieben Mann – ih hab' ihn soviel gern g'habt, daß's nit zum sagen is. – So viel gern!« wiederholte sie innig. – Der Priester räusperte leise. »A Maderl haben wir auch g'habt. Drei Jahr waren wir verheirat', da ist das Unglück g'schehen. Mei Mann hat si derfallen. Seit das g'schehen is, ist's trauri mit mir g'wesen. Ich hab von unsern Herrgott nix mehr wissen wollen. Betet hab' ich auch nix mehr und bin in kei' Kirch nit 'gangen. Mei Herz war als wie tot. Nur in 'an Winkerl hat's brennt. Ich hab' den Menschen, der mein Josef sein Tod verschuldet hat g'haßt und hab' ihm den Tod g'wunschen, dös war bei mir wie a inwendiger Brand.« – Sie wartete auf eine Zurechtweisung des Beichtvaters. Dieser aber schwieg. – So fuhr sie, mit leicht gepreßter Stimme, fort: »Schwarz war's in meiner Brust, schwarz wie die Nacht: und um mih hab ich all's schwarz g'sehn. Heunt auf einmal ist's licht worden. Ich hab' den Mann g'sehn, der mein' Josef sein' Tod verschuldet hat. I hab' ihn wollen ins G'sicht verwünschen und verfluchen, wie ich's schon immer 'tan hab', und ich hab's net können. Ich hab' ihm verzeihen müssen. Es ist g'wes'n, wie wann mir's der Josef g'schaffen hätt'. Und jetzt is's, als wann d' Sonn auf'gangen wär, so licht ist's in mir. – Aber Hochwürden«, – die erregt erhobene Stimme sank zu einem kindlichen Flüstern – »glauben S', daß mir unser Herrgott auch verziehen hat, daß ich so lang harb auf ihn war'? Ich glaub's, weil ich's g'spür, aber ich kunnt' mih täuschen.«

Der Geistliche hatte mit tiefer innerer Erregung dem Bekenntnis zugehört, und als der letzte naive Appell kam, konnte er nicht gleich antworten, so ergriffen war er. Er fürchtete auch, mit einem unpassenden plumpen Wort an ein so überaus zartes liebliches Gotteswunderwerk zu rühren, wie es diese Seele hier war, die aus zu Tod getroffener Liebe Gott verlassen und kraft derselben, aber geklärten und geheiligten Liebe ihn wieder gefunden hatte. – Der junge Priester hatte bisher nur Alltagsbeichten gehört und Schablonenlehren erteilt; was hier sagen, wo Gott selbst schon so herrlich redete?

»Meinen's?« seufzt es nochmals beklommen hinter dem Gitter.

»Ja, mein Kind, ich meine es«, entgegnete der Beichtiger. »Sie können ruhig sein.« – Er besann sich. »Seien Sie nur ruhig und danken Sie Gott, der Sie so gnadenvoll geführt hat. Ich will mit Ihnen Gott danken.«

Außer diesen wenigen Worten sagte er nichts mehr, was sich ausdrücklich auf sie und ihr Seelenerlebnis bezog. Der Zuspruch, den er noch beifügte, war allgemein gehalten, es war der gleiche, den er schon gestern einer Tertiarin erteilt. Er wies auf das kommende Heiligenfest hin, sprach von Glaube und Liebe, vom Vertrauen, von der Vorsehung Gottes, gab dem Beichtkind drei Vaterunser auf und gewährte ihr wie der Tertiarin eine Freikommunion. – Alles das waren gute geistliche Gemeinplätze, wie er sich selbst gestand; aber was soll er sagen, ein armer Mensch, wo Gott geredet hat?

Die Beichttochter, in deren Herz Gott noch immer redete, hörte keine Gemeinplätze; sie fand in jedem Wort des Priesters Beziehung auf ihr Ergebnis, wunderschöne Beziehung; jedes Wort machte sie innerlich wonnig schauern. Wie gut war Gott mit ihr!

»Und nun,« schloß der Priester seine Lehre, »gehen Sie mit Gott und leben Sie für Gott. Nach dem Großen, was Sie heute getan haben, wird Ihnen nichts mehr schwer sein.

»Was Großes?« fragte sie, in ihrem ehrlichen Staunen fast laut. – »Was hab' ich denn 'tan?«

»Sie haben Ihrem Feind, dem Töter Ihres Gatten, vergeben«, sagte der Priester. »Wir geben Gott die Ehre, aber etwas Großes bleibt es immer.«

»Ah nein, Hochwürden!« widerredete sie sehr überzeugt. »Es war all's nur unser Herrgott, wie ich g'sagt hab', und mei seliger Mann und« – sie deutete mit dem Finger anmutig mütterlich aus dem Beichtstuhl in die halbdunkle Kirche, wo ihr Kind auf den Zehenspitzen herumstieg und eben dem steinernen Grafen Teufenbach den Mantelsaum streichelte – »dös Kinderl! Sehen S', wie sie's jetzt macht, so hat sie's auch beim alten Herrn g'macht, der mein' Josef seinen Tod verschuldet hat. Wie ich das g'sehen hab', ist mir im Herzen was locker worden – und wie ich dann ihren Vatern g'hört hab' – ganz deutli: – Marie, – du – –« die Stimme versagte ihr. »I kann's net so sagen«, bebte es ihr von den Lippen. »Aber das weiß ich, 'tan hab ich's net – ehender ist mir's g'schehen.«

»Gott wird's wissen. Gott mit Ihnen!« – Der Geistliche murmelte die Absolutionsformel.

»Gelobt sei Jesus Christus«, grüßte die Frau.

»In Ewigkeit.«

* * *

»Mizerl, jetzt geh'n mer zum Vatern.«

Der Mond stand übergroß, rosig leuchtend, wie er im Frühherbst öfters aufgeht, über dem Steinbruch. Auf dem Friedhof war es friedlich, wärmlich und windstill. Auf der Tuja, die im Rücken von Josefs Kreuz stand und zu einem Pfarrergrab gehörte, schnäbelten zwei Ammern, es hätte dürfen Mai sein. Sie waren vom nahen Wald herübergeflogen. Die Frau sah sie mit großen, wehmütigen Augen an, dann lächelte sie. – So hatten sie's auch gehabt; und jetzt hat er es noch besser – und sie hat es auch gut. Sie kniete nieder und betete. Und dann begann sie geduldig Unkraut auszujäten, das die letzten Nächte wieder aufgeschossen war und die neu gepflanzten Gartenlilien im Wachstum behindert hatte. So hatte der Haß die Reinheit ihrer Liebe zu dem Toten bedroht; – Gott Dank, das Unkraut war vertilgt, und schöner denn je blühte ihre Liebe, ihre Liebe stärker als der Tod.