|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Ship me somewhere east of Suez . . .

Kipling

Am siebzehnten Tag der Seereise von Marseille her – unterbrochen nur durch eine sechsstündige Kohlenpause in dem grotesken Ort Port Said – (Port Said, wo der Abschaum des Okzidents und des Orients wie in einem Warenhaus des Lasters zusammenstößt) – am siebzehnten Tag nach Europa schimmert in der Ferne eine schmale opalne Fata Morgana auf: Colombo.

Das Meer ist grau wie Blei, der Himmel aber, was ist mit dem Himmel geschehen? Der Himmel tönt sich bunt, sonderbar, obzwar es erst hoher Nachmittag ist, voll Sonnenglanz. Die zarte Opallinie, die Himmel und Erde auseinanderhält, sinkt zuweilen, für Minuten, unter den Horizont, taucht dann ganz schräg in die Höhe, denn es ist ja die Zeit der Monsunstürme, das Meer bewegt. Immer, wenn sie wieder da ist, hat sie sich entwickelt, ist deutlicher geworden. Man sieht jetzt weiße Linien, aufrecht, Leuchttürme, einen unregelmäßigen Fleck, dunkler Palmenhain, einen eckigen braunen Kasten, das muß Galle-face-Hotel sein, Rauch steigt auf, dort ist der Hafen, ein weißer Block wächst in die Höhe: Wolkenkratzer.

Gut, daß ein Wolkenkratzer sich aus all dem süßen opalnen Zauber in die Höhe schiebt – ein Wolkenkratzer ist etwas Positives, führt in die Wirklichkeit zurück, von der man allerdings in bedenkliche Distanz gerückt war, diese letzten Tage, genauer gesagt: seit der Durchfahrt durchs Rote Meer, ungefähr auf der Höhe von Jeddah und Suakin, das heißt, seitdem das Schiff den Wendekreis des Krebses passiert hat.

An diesem Punkte des Erdballs geschieht mit dem Europäer etwas. Hinter Suez springt die Tropensonne mit einem Satz in die Höhe, wie ein Löwe, schlägt dem Europäer die Tatze auf den Schädel, beginnt ihn zu schütteln, bis er den Atem verliert. Die Hitze wirbelt bis zu einem dem Körper bisher unbekannten Grad empor. Die Poren beginnen eine Flüssigkeit auszuscheiden, die kaum mehr Schweiß 80 genannt werden kann, eher Öl, etwas Schmieriges, Gallertartiges, das Kölnische Wasser rinnt an dir herunter wie Mayonnaise, das Gehirn wirft Blasen, die Gedanken rollen quer, hüpfen übereinander weg wie Böckchen spielende Kinder, du fängst mit dem lieben Gott zu räsonnieren an, der ja dort drüben linkerhand jenen berühmten Ukas erlassen hat, zehn Punkte . . . nebenbei: wie verhält es sich mit § 10: »Laß dich nicht gelüsten deines Nächsten Hauses« usw., ich meine im Hinblick auf die Kolonisation? . . . wie lange hält dieser Zustand noch an, diese Hitze, dieser dem Europäer schwer erträgliche Zustand? Kenner sagen: er höret nimmer auf . . . dann: bravo, bravo, dann ist ja die Kolonialfrage gelöst – der Europäer hat in den Tropen nichts zu suchen! . . .

Nach Kap Guardafui wird es besser. Zwar die Erkrankung ist von dem erschütterten Gehirn noch nicht gewichen (wie nennt sie der Psychiater? ich werde mich in der Arztkabine erkundigen: »Pseudologia phantastica«), zum Glück steht ja aber jetzt am Ende der Fahrt dieses gute, solide Sinnbild der Nüchternheit am Tropenhorizont: ein Wolkenkratzer – mit einem Ruck ist das erkrankte Hirn in die Realität zurückgestoßen. –

Um vier Uhr nachmittags fühlst du nach siebzehntägigem Geschaukel festen Boden unter den Füßen. Indes, du wirst es gleich merken, das Gehirn schaukelt noch eine Weile weiter.

Denn du bist in Ceylon angelangt, in Ceylon . . .

Um fünf schon läuft der Rikscha-Kuli mit dir, vom Grand Oriental-Hotel durch die Stadt Colombo auf jene Strandstraße hinaus, an deren Ende der braune Kasten steht. Die Straße ist Galle face Road, sie hat als schönste Straße der Erde ihre Baedekersterne verdient.

Der Rikscha-Kuli . . . aber das steht in einem anderen Kapitel, der Rikscha-Kuli läuft also geradenwegs in den Sonnenuntergang hinein. Diese Stunde von fünf bis sechs, bis der Ball endgültig untergetaucht, verschwunden, weg ist – in dem schwankenden, rollenden Wägelchen zurückgelehnt – über den gebeugten Rücken des Laufenden weg blickend – vom Glühen des bordeauxroten Samtes der Strandstraße wie von intensivem körperlichen Schmerz beängstigt – erschüttert durch die Gewalt dieses Sonnenuntergangs, der den Himmel in 81 orangefarbige, ultramarine, purpurne, silberne Fetzen zerreißt – und die Erde vor dir – du greifst dir an den Mund, um nicht zu schreien: man wird dich verhaften!! – es ist die erste Stunde unter der Tropensonne, in Ceylon – es werden viele folgen (es sind viele gefolgt!) – wie ist das zu ertragen? Still. –

Die Natur höchstselbst ist nämlich an »Pseudologia phantastica« erkrankt. Sie protzt, schneidet auf, flunkert . . . unmögliche Sachen!

Schwer braust, in ungeheuren Wellen, der Indische Ozean im Monsun an den Damm der Straße heran. Sie wird, diese bordeauxrote Straße, von einem breiten grünen Rasenfleck begrenzt – natürlich, wenn die Engländer das Meer sehen, denken sie an Brighton, pflanzen ihr Brighton hin – dieser verruchte, grüne Lawn aber, düster und giftig wie Grünspan, wie künstliches, übermäßig gefärbtes Moos, ist zu dieser Stunde von einer spazierengehenden Menge orientalischer Menschen bevölkert, die, zum Teil bis an die Hüften nackt, um Lenden und Beine farbige Tücher geschlungen tragen, und diese Farben, die Farben dieser gemeinen Stoffe, Baumwolle, Kattun, sind es, und die Muschel des glühenden Himmels, der sich verfärbt, und das Mahagoni, das Ebenholz dieser Körper, und der glühende Lavastrom der Straße, und das in allen Edelsteinen dieser Insel aufsprühende Gefunkel der Wellen hier herauf – und meine eigene, perlmutterbunte, durchsichtige Hand, dies alles . . .

Nach dieser Stunde werde ich nichts mehr über die Farbe des Orients aussagen. Die Farbe, dieses Erlebnis des 1. Oktober 1925. Es wäre vergeblich. Ich bin auch kein Scharlatan, kein Taschenspieler mit Vokalen und Konsonanten. Orange, Violett, Purpur, Türkisblau – Begriffe, die die Farbwerke in Höchst, Chemnitz, Gotha herstellen. Orgelspielen kann man mit Druckerschwärze auch nicht.

Cézanne hat diese Farben nie gehabt, das ist sicher. Wie roh die Bäckchen seiner Äpfel. Wie Jahrmarktpuppen! Gauguins Südsee hat wie ein Schinken im Rauchfang gehängt. Des armen Utrillo Säuferhirn müht sich vergeblich ab, einen Reflex auf Montmartre-Brandmauern zu locken. Der arme van Gogh hat sich im Paroxysmus der Verzweiflung die Ohren abgeschnitten. Er hätte sich die Augen ausgerissen, hätte er 82 geahnt, was mir in dieser ersten Stunde in Ceylon aufgegangen ist und was ich seither sehe.

Es ist, mit einem Schlage, die Farbe des Orients, des tropischen Ostens. Es ist die Luft dieses Erdenstrichs, der Strahl, der dem Europäer den Star sticht, vibrierend und magisch offenbart sich die Zeugungsbrunst des Schöpfers im Widerschein seiner Schöpfung. Sagenhafte Paradiesinsel Ceylon!

So alt mußte ich werden, der ich mein Leben lang Bildern nachgerannt bin, um zu erfahren, was mit Farbe gemeint ist, welchen Sinn die Schönheit, der irdische Schein birgt. Gestern war ich ein armer Mensch, des Gebrauchs eines Sinnes nicht mächtig. Heute dünke ich mir steinreich. Denn ich sehe!

Ach, es ist, wie wenn einer, der sein Leben lang nur Dirnen gekannt hat, zum erstenmal bei der Geliebten schläft. Es ist, wie wenn du in der Bibel das Blatt wendest, das den Prediger Salomo vom Hohenlied trennt. Es ist, wie wenn du einen Rosenkranz aus rotem Ambra langsam durch die Finger gleiten läßt, und jede neue Kugel wird ein Dankgebet zum Preis des Herrn. So ist es. Hier bist du, zum erstenmal, unter dem Sternenrausch des tropischen Himmels. Unter den Bäumen und Blumen des glühenden Ostens, den blumenhaften Menschen der uralten, ewig lebenden östlichen Welt.

Ich glaube jetzt auch zu wissen, was die Schwitzkur am Wendekreis des Krebses zu bedeuten hatte. Die Seele schwitzte Europa aus dem Körper heraus. Die Gedankenflucht des plötzlich unkontrollierbar gewordenen Hirns war Flucht aus Europa.

Nach dem schalen Mahl Europa, »pour la bonne bouche«, wie die Franzosen sagen, noch rasch ein paar Tage Paris – genau so viel, um einen Herbststrahl die Boulevards entlang huschen zu sehen (die Gesichter der Frauen haben sich in permanentes Alpenglühen verwandelt!), ein Blick aus Masereels Fenstern die Kaskaden der nördlichen Vorstadt hinunter, ein gutes Abendessen beim dicken elsässischen Wirt am Boulevard St. Michel, mit Frans, mit Grosz, mit Israel Ber, mit den Damen, hurtig durch die Kunstgewerbeausstellung mit ihren gequält unwirklichen Spiegelungen in der Seine, Spiegelfechtereien einer zugrunde gehenden Zivilisation (den Eiffelturm hat ein schamloser 83 Automobilfabrikant Citroën gepachtet: in diesem Europa ist jetzt sogar die Technik von der Reklame aufgefressen! – nächstens wird wohl der Große Bär »Citroën« heißen – und dann in Marseille aufs Schiff, das mich jetzt in Colombo glücklich ausgefrachtet hat.

Es war – lebe wohl, lebe wohl! – das poesieverlassenste Boot, auf dem ich jemals Gottes atmende Wasserwiesen entlang geschaukelt bin! Den Namen hatte es von einem Berg auf Java, der einstens Feuer gespien haben mag, phonetisch klang dieser Name an den Monat der japanischen Kirschblüte an, ich werde ihn nicht nennen, im übrigen war das Schiff nach den neuesten Prinzipien der Technik 1922 auf der Reiherstiegswerft geworfen, wie sich's gebührt, den Engländern ausgeliefert, von diesen aber seinen jetzigen Besitzern verkauft worden – es führte ein halbes Hundert braver, biederer, solider, starkessender und zum Teil schwer verheirateter Normalholländer von den Platanen-Boompjes Rotterdams nach den Tamarinden-Boompjes von Batavia und Soerabaja hinüber, sympathische, jüngere Leute, die mit fünfjährigem Kontrakt in Sumatra Öl bohren, in Celebes den Malaien Kerosen verkaufen und in Borneo den Kolonialkindern »Oranje bove« und Platt beibringen sollten. Tagsüber spielten sie Karten, abends wurde ein bißchen getanzt, hier und da stand einer am Heck und sang mit angenehmem Tenor: »O du mein holder Abendstern« . . . das Kreuz des Südens erschien, der Jakobstab war in das Sternenzelt gestoßen, Beteigeuze strahlte grün . . . das gute, bequeme Boot, ganze 7000 Tonnen schwer, unterschied sich in nichts von einem erträglich ventilierten Durchschnittsbungalow mit Veranda und Meeraussicht – so wenig, wie sich diese beiden Hotels dahier, an dem südlichen und nördlichen Ende der Galle face Road von den Grand Hotels Europas, ihre Bewohner, im Evening dress, im Flanellanzug, von den Vettern in Piccadilly und der Threadneedle-Straße unterscheiden, wo die Klubs und die Banken stehen, für die der Orient zu arbeiten hat.

Der Komfort, eine europäische Angelegenheit, hat die Poesie des Reisens zur See erschlagen! (Wäre nicht jenes wundersame Körper-an-Körper-Vorüberstreichen unseres Schiffes an dem vier Stock hohen P. and O.-Riesen »Kaisar i Hind« an der engsten Stelle des Suezkanals gewesen, wir südwärts, er nach Norden – eine Begegnung phantastisch und berauschend, fast unzüchtig wie eine Figur in einem dieser 84 modernen Tänze, unvergeßlich –, wäre sie nicht gewesen, man hätte vor Langerweile sterben können. Einen Tag hinter Guardafui wurden wir von einem Haifischschwarm verfolgt, alles stand an der Reling, nach einer Stunde gaben selbst diese Tiere, von Langerweile ergriffen, die Verfolgung auf!) Die Sitten der ersten Klasse, die von der zweiten nachgeahmt werden, schreiben in der ganzen Welt Kleidung, Ernährung, Kartenspiel und Gesprächsthema vor; die Menschen, die auf den Dampfschiffen, in den Hotels nach dem Abendessen zu den in der ganzen Welt zu gleicher Zeit anerkannten Gassenhauern tanzen, sehen einander in der ganzen Welt ähnlich wie einer dieser Gassenhauer dem anderen!

Doch: ein Typus ist da, an dem das Auge haften bleibt. Ein Typus von Europäern, Kolonialeuropäern, hauptsächlich Briten, an dem der Sinn sich erquicken darf. Ich sehe mich nach ihm um, ehe ich in dem betörenden Gewimmel der Orientmenschen draußen untertauche. Es ist ein hagerer, blasser Typ von Männern mit seeblauen, ferneblauen Augen, graugrünem,- gierigem Blick. Sie tragen das Element des Wassers in ihrer Konstitution. Ihre Bewegungen sind von einer wilden, gebändigten Langsamkeit. Sie saufen maßlos, sitzen stundenlang mit ihresgleichen, meist einsilbig, beisammen, vergessen am Abend oft, das Evening dress anzuziehen, auch die Idiotie des Sports haben sie überwunden. Sie sind von der Malaria gezeichnet, vom Opium, von den Geschlechtskrankheiten des Ostens. Der Orient steckt ihnen tief im Blut. Es sind Pioniere, Abenteurer, Eroberer, Kerle.

Auch unter den Frauen – heute tanzt man im G. O. H. – ist ein verwandter Typus zu konstatieren. Die siebzig schiffsschraubengroßen Ventilatoren, die im Ballsaal ganz nahe über den Köpfen der Tanzenden kreisen, wirbeln ihre kurz geschorenen Haare in die Höhe. In ihren grausamen, kalten Blicken, ihren die Knie des Tänzers zurückpressenden mageren Beinen, in der geilen Hingabe ihrer halbnackten Knabenkörper drückt sich das im Orient erworbene Wissen um eine in Europa wenig bekannte, zudem durch die Gefahr, das Spiel mit dem Leben geschürte, kunstvoll und wissenschaftlich gesteigerte Lust aus.

Diese Männer und Frauen sind es, die im Orient mit der Rasse versöhnen, die sich hier die Herrschaft anmaßt. Für den Okzident sind sie verloren. Mögen sie sich noch so sehr Herren der Rassen dahier dünken 85 – in Wirklichkeit sind sie Sklaven, Opfer der ungeheuren Götzen der Tropen geworden, unbewußt hingegebene Diener des furchtbaren Gottes Schiwa, der furchtbaren Göttin Kali, der Sakti, Bagheschwar, tausender Tierdämonen, Dämonen des eigenen, ungestümen, unersättlichen Blutes.

Eine Isolierschicht trennt den europäischen Menschen vom Tropenvolk, in dessen Mitte er lebt, das er für sich arbeiten läßt. Diesseits, besser gesagt innerhalb dieser Isolierschicht, dieses Isolierkreises lebt der phantasiebare, auf sein Geschäft, seine Bequemlichkeit, seinen Cant bedachte Fremdling das in der Heimat gewohnte, von seiner Gesellschaftsschicht genehmigte und abgestempelte Leben weiter.

Schon in der Anlage der »europäischen« Viertel manifestiert es sich. Dieser Lawn, diese Kirche, dieses Verwaltungsgebäude, dieses Klubhaus könnten in York, in Glasgow, in welchem Vorort Londons immer stehen. Sogar die dem Klima näher angepaßten Wohnhäuser, Bungalows, scheinen sich der Notwendigkeit nur widerwillig zu unterwerfen. Alles wie aufgepfropft, absichtlich ohne Beziehung zur Umwelt, aber mit der festen Absicht, zu bleiben, sich zu behaupten – und noch mehr als dies allein. Ein paar Einzelheiten fallen bereits bei erstem Hinsehen auf. Die Straße, die Galle face Road nach Süden, gegen Mount Lavinia zu fortsetzt, führt durch einen Ort Kollupitva und heißt Colpetty Road. Ein Ort in den Bergen Ceylons, Nuwara Elya, nennt sich Newrelia. Einer bei Madras Ootacamund – sprich Ooty. Was will das besagen? Man nimmt sich nicht einmal die Mühe, die Namen der Orte im Lande, in dem man herrscht, richtig auszusprechen.

Jenseits der Isolierschicht aber – welch wunderbares Gewühl!

Ferne Verwandte, weit voneinander getrennte, aus Sinai-Zeiten her meine Nachbarn, heute sehe ich euch von Angesicht, auf dem Rücken unseres gemeinsamen, herrlichen Planeten, in dieser unserer gemeinsamen, herrlichen, meteorgleichen Zeit!

Wie jenen Bedächtigen, Atmenden, Ruhenden in Ägypten, fühle ich mich auf rätselhafte Weise mit diesen dahier, Geschöpfen der Sonne, der Farbe, des Duftes, verbunden, diesen blumengleichen, zartgliedrigen, mit zarter Nahrung genährten, von Kleidern unbelasteten, heiteren, freundlich lächelnden Kindern der Maya.

86 Sanfte, träumende Menschen aus Ebenholz und Mahagoni . . . nach den Büchern, die ich über sie gelesen, Gesprächen, die ich schon hier auf der Insel führen konnte, kann ich unter ihnen bereits Tamilen und Singhalesen unterscheiden, Drawidier und Arier, Urbewohner der Paradiesinsel und zugewanderte Fremdlinge aus dem südlichen Madras, dem östlichen Bengalen, den Bergen Afghanistans. Sie tragen ja die Zeichen ihrer Rasse, ihres Stammes, ihrer Sekte und Religionsgemeinschaft in Aussehen, Hautfarbe, Kleidung und Kastenbemalung deutlich zur Schau.

An einer Ecke der Hafenstraße Seastreet, oder in der Bazarstraße der Pettah, auf der Sklaveninsel, einer Wegkreuzung des Stadtteils Maradana stillestehend, sehe ich zu, wie sie vorübergehen, die Singhalesen mit ihren feinen, langen Haaren, die Männer wie Frauen in einem festen Knoten am Hinterkopf befestigt haben. Die Männer tragen gemusterte Schildpattkämme im Haar. Die jungen sind außerordentlich schön, von jungen Mädchen der Rasse kaum zu unterscheiden, weder in der Haltung noch durch den Körperbau; Zierlichkeit des Gesichtes, Ebenmaß der Glieder sind die gleichen. Manche tragen ihr Haar aufgelöst und lassen, während sie gehen, ihre Finger leise durch die langen Strähnen gleiten. Die Tamilen sind plumper, häßlich. Sie zeichnen ihre Kaste mit wagerechten Kreidestrichen auf die grauschwarze Stirn, die Oberarme. Oft sieht man zwischen ihren Augen einen goldenen, hellblauen, purpurnen Kreis, eine Scheibe wie aus Email. Ihre Frauen sind untersetzt, sie tragen ungemein viel Schmuck, kleine goldene Ringe rings um die obere Ohrmuschel gesteckt oder in die Nüstern geklemmt. Die Frauen der verachteten Rodijas, die die niedersten Gewerbe, Straßenfegen, Wassertragen betreiben, sind hoch und schlank gewachsen und auffallend schön. Die Anatomie dieser Körper ist bewunderungswürdig – die Zivilisation hat keinen Zwang auf sie ausgeübt; wie die Natur sie erschaffen hat, sind sie geblieben. Die am meisten noch Europäern (Thessaliern, Montenegrinern) ähnelnden Menschen sind mit Pluderhosen, breiten Westen bekleidet, sie tragen Tücher als Turbane um ihre hellhäutigen, beschnurrbarteten Gesichter gewunden, sie fallen durch den kräftigen, männlichen Knochenbau auf – es sind Afghanen, berüchtigte Wucherer. Schwere Bäuche vor sich herschiebend, watscheln die Chettas durch die Menge; gewichtige Leute, sie 87 beherrschen den Handel. Die Singhalesen überwiegen; dies gibt dem Stadtbild sein überwältigendes Gepräge. Männer und Frauen kauen Betel, die Nüsse werden in breiten, grünen Blättern feilgehalten, Mund und Zähne färben sich blutrot vom Kern der Nuß. Es ist gesund und nicht unschön; der Europäer gewöhnt sich leichter an den Anblick blutiger Mäuler als an den hennagefärbter Fingernägel im nahen Orient.

Keine besondere Begeisterung wecken die Mischrassen, die »Burghers«, die sich europäisch kleiden, denen die ersten portugiesischen Eroberer das Christentum beigebracht haben und die von allen nachfolgenden Eroberern und Kolonisatoren die Zivilisation des Abendlandes, besonders ihre äußerlichen Merkmale, angenommen haben. Sie nennen sich Carvalho, Paiva, Pereira, Soyza, ihre Bungalows sind ähnlich gebaut wie die der Engländer, weniger sauber; europäische Residuen steigen auf, blickt man ihnen nach, der Anblick des niederen Volkes stimmt froher, läutert.

Sonderbar – das Problem des Rikscha-Kuli, dieses im brennenden Sonnenglast, über glühenden Asphalt vor seinem dünnen Wägelchen einherlaufenden menschlichen Pferdes, habe ich sofort verdaut. Ohne die Spur von Widerstreben lasse ich mich von dem sehnigen Burschen ziehen, steige nur aus, sobald es bergauf geht – der Rikscha-Kuli ist im ganzen Orient eine ständige Einrichtung geworden, töricht und sentimental wäre es, dem Armen nichts zu verdienen zu geben aus falsch angewandter sozialer Gewissenhaftigkeit, privatem Mitleid gegenüber dem einzelnen, leidenden Individuum. Wehrlos aber wird man, hat einen Schlag auf den Schädel weg, eine Faust greift in die Brust und quetscht das Herz zusammen, sobald man den Kuli bezahlen, einem Bettler Almosen geben soll – sie haben eine Art, ihre Hände hinzuhalten, diese Menschen – es ist schwer zu ertragen.

Beide Handteller zu einer Schale vereint halten sie dir unter dein Gesicht, weit von sich, flehend hingestreckt, mit demütiger Kopfhaltung, blicken dir dabei stumm in die Augen. Diese Gebärde ist schier unerträglich. Das ist kein Bezahltseinwollen, kein Almosenheischen mehr, es ist etwas Tieferes, Schmerzhafteres. Ich verstehe schwer, wie man Menschen unterjochen, ausnützen kann, die auf solche Weise den Stärkeren, den Gebenden, den Herrn beschämen . . .

88 Die Bettler, die Kulis, die Händler, alles Volk, das von dir Geld haben will, ist hier, wie ich gleich bemerke, frei von der schamlosen Zudringlichkeit, die dem Reisenden den Europa näher gelegenen, durch die Nähe Europas korrumpierten Orient, besonders Ägypten, verpestet. Diese dahier lassen bald ab, wenn sie merken, sie bekommen soundsoviel, nicht mehr. Dafür ist es hier schwerer, an einem Bettler vorüberzugehen, dem man nichts gibt.

Eines Abends, um den tobenden Sonnenuntergang, sitze ich auf einer Bank der Galle face Road neben einem jungen singhalesischen Studenten, einem Buddhisten. Hinter uns, auf dem breiten Rasenplatz, ist Polizeiparade, die uniformierten Wächter der Ordnung vollziehen Scheinmanöver: hier und dort liegt ein eingeborener Scheinschwerverwundeter, die Polizei läuft auf ihn zu, verbindet ihn sorgfältig, schiebt ihn in das eilig herbeiratternde Sanitätsauto. Die Zuschauer, Zaungäste, die Eingeborenen sehen diesen Exerzitien mit lautem, lustigem Lachen zu, nicht ohne Spott.

»Ceylon ist die ruhigste Gegend der Welt«, sagt der junge, intelligente Student. (Er war nie in Europa; kennt von Indien nur das südliche Madras und Mysore.) »Wir sind ein ruhiges Volk. Hier herrscht Ruhe. In Indien vollführen sie viel Geschrei, im Grunde tun sie doch nichts. Hier ist man still und tut auch nichts. Ich ziehe diesen Zustand vor.«

Wie ein Echo nur – von fern: der Religionskampf, der zur Zeit um einen Buddhatempel in Gaya, Ostbengalen, zwischen Hindus und Buddhisten entbrannt ist. Die Hindus behüten diesen heiligen Fleck, auf dem ein vom König Asoka ummauerter Ableger jenes Bó-Baumes steht, unter dem Siddhartha die Erleuchtung empfangen hat, die ihn zum Buddha machte. Mit Zähnen und Klauen verteidigen die Hindus das Heiligtum gegen die Buddhisten, die es für sich beanspruchen. Nur von ferne ein Echo. Aber es ist ein wilder Kampf, der Indien aufzuwühlen scheint, dem der Islam höhnisch zusieht. Religionskrieg, immer latent, der sich solche Explosionen schafft.

Vor meinen Fenstern im Hotel kreisen und kreischen im Morgengrauen Raben, Raben. (In Kairo waren es Sperber, Vögel des Rha.) Eine dunkle Wolke wilder, schwarzer Tiere mit gierigen Schnäbeln, heiseren 89 Stimmen. Sie wecken mich in aller Herrgottsfrühe zur tropischen Sonne, die heiß über Colombo aufgeht.

Im Auto durch das Tiefland, die Dschungel Ceylons, nach Anuradjapura, der begrabenen Tempelstadt, seit Tausenden von Jahren begraben wie jenes Memphis am Nil, das heute Sakkara heißt.

Die Straße ist aus dem Urwald herausgekerbt, flach. Die Palmen, die sie säumen: kerzengerade und weiß die Areka, mit grünlichgelbem, melodisch gebogenem Stamm die Kokospalme, mit Kronen wie Straußfederfächer die Palmyrapalme. Bananenbüsche mit ganz kleinen, grünen Früchten. Bougainvilliahecken mit rotvioletten Windenblüten. Zart wie Rauch die zitternden Blätter des Bambus. Oben in den Kronen der Kokospalmen sind die Früchte noch hellgrün; sie haben die Pubertät noch vor sich, sind unbehaart. Schneidet man den Deckel von der Frucht, so spritzt eine helle, sodawasserähnliche Flüssigkeit heraus, die nicht übel, etwas süßlich schmeckt, von der man sich, schmeckt sie einem sehr, die Cholera holen kann. Sie saust daher alsbald in weitem, spritzendem Bogen aus dem rasch fahrenden Wagen.

Der Boden ist rot wie Galle face, wie das Gestein der ganzen Insel. Er färbt das Laub grüner, lockt alle Farben aus den Körpern der Dahinwandernden, ihren Lendentüchern, aus den Blumen an den Stauden, die in den Vorgärten der kleinen langgestreckten Dörfer stehen.

Singhalesendörfer sind eigentlich Häuserreihen, die an einer oder beiden Seiten die Landstraße begleiten, oft wiederkehrend im Urwald, zumal solange wir uns in der Nähe Colombos befinden und der Weg von der Küstenlinie noch nicht weit abgebogen ist. Mit dichtem hölzernen Gitterwerk vor der Hitze verbarrikadierte Häuschen, sauber, ebenerdig, Häuser der Wohlhabenden, daneben ebenso saubere Hütten der Armen, aus Lehm, mit Holzpfosten, die das Strohdach tragen, offene Läden, in denen Teekessel, Standardöl, Messinglampen, buntes Zuckerwerk, Singer-Nähmaschinen, christliche Heiligenbilder gekauft werden können, und dann Kattun, Kattun, Kattun. Außerdem Regenschirme.

Erstaunlich – die Popularität des europäischen schwarzen, baumwollenen Regenschirms! Der genügsame Inselbewohner in Stadt und 90 Land, und wenn er weiter nichts anhat als einen drei Finger breiten Schurz vor dem Schamteil, trägt einen Regenschirm in der Hand. Es ist das erste, überwältigende Anzeichen dafür, daß die Zivilisation Europas in den Orient eingedrungen ist. Ziehen die Europäer hier eines Tages ab, so führt dieses Volk am Tage darauf die Witwenverbrennung wieder ein. Aber die Regenschirme werden sie nicht hergeben.

Stattliche Bungalows verkünden den Sitz der Verwaltung in den Dörfern. P. W. D. – Public Work Department. Straßen, Bahnen, Brücken sind vorzüglich. Auch der Autoomnibusverkehr, der die Dörfer untereinander verbindet, die ganze Insel mit seinem Netz überspannt hat, ist beträchtlich und scheint sehr beliebt zu sein; die sauberen Gefährte sind von Eingeborenen überfüllt, die Fahrpreise billig. Zweite Etappe nach dem Regenschirm.

In jedem Ort um die offene, geweißte Säulenhalle des Gemüsemarktes (man sieht keine Fleischerläden!) heller Lärm, kauernde Gruppen. Hier und dort eine katholische Klosterkirche, blau bemalt, an Kanada erinnernd. Schwarzweiße Nonnen (französischer Abstammung) treiben dort weißblau gekleidete, braunhäutige Novizen zu Paaren in die bimmelnde Kirche, deren Turm von den Palmenkronen gestreichelt wird. Auch Schulen gibt es. In den Vorhöfen führen halbnackte Knäblein mit Bambusstäben militärische Exerzitien aus. Es ist später Nachmittag: Fußballstunde, Kricketstunde. Man sieht barfüßige Jünglinge mit blauen Tuchjacken, die das breite, buntgestickte Kricketklubabzeichen aufgenäht tragen, zu den Spielplätzen wandeln. Mit Kerosen, Kattun, Kirche, Kricket, mit Regenschirm und Autoomnibus kolonisiert England erfolgreich im Urwald.

Aus den Reisfeldern, deren überschwemmte Terrassen sie mit dem Holzpflug aufwühlen, kehren die Dorfbewohner in ihre Hütten zurück. Sie kauern in den aus Schilf geflochtenen, mit ganz kleinen buckligen Büffeln bespannten Karren, die bedächtig über die rote Straße rollen.

Immer wieder: das Staunen, die Erschütterung über die Schönheit, die edle Erscheinung dieser Menschen. Beschattete der leichte, dunkle Flaum nicht die Oberlippe, man könnte den Jüngling mit seinem welligen Haarknoten auf dem schön geformten Kopf nicht von den jungen 91 Mädchen unterscheiden. Die Frauen behalten die Zierlichkeit ihrer Körper bis ins Alter. Nichts von den Hängebrüsten, den leeren Zitzen wilder Weiber wie in Afrika, in Kanada auf den Reservationen, auf dem Balkan.

Würdevoll schreiten, mit wallendem weißen Haar um die terrakottafarbige Glatze, mit gepflegten weißen Bärten bis an den Bauch herunter, die Greise über die Straße.

Die Stunde, in der taumelnd die Farben Ceylons aus dem Dickicht heraustreten, wie die Tiere der Dschungel, die violetten Elefanten, die purpurnen Leoparden, orangefarbenen Affen, um im Indigowasser zu baden. Orgie der Farben, Zauberstunde Ceylons. Der Wagen fährt durch grüne Finsternis wie durch tiefes Meer. Dann, mit einemmal, ein silberner Schimmer durch die finsteren Kronen. Der Scheinwerfer wirft sein tonloses Licht aus. Das Fest ist vorüber, erblichen.

Weit von der Küste ab fährt unser Auto nun ins höhere Land des nördlichen Ceylon hinein. Spärlicher die Dörfer, hören bald ganz auf. Verfilzte Schlingpflanzen binden Bäume und Sträucher zu undurchdringlichem Urwald zusammen. Riesige Termitenhügel, Burgen, stehen am Wege, wie die Dolomiten in kleinem Format anzusehen; braun auch im Schein des weißen Lichts vorn im Wagen. Über uns schwirren breite Fledermäuse – der fliegende Fuchs. Goldene Käfer trommeln, prasseln gegen den Scheinwerfer, den Tropenhelm, die Kotschutzbleche, stechen uns wie spitzer Hagelschrot ins Gesicht, fallen uns in den Schoß.

In später Nacht erreichen wir die Versunkene Stadt. Auf der Veranda des Hotels, das unter Urwaldriesen wie ein langgestrecktes Bungalow versinkt, sitzen noch um rötliche Öllampen beim Whisky junge Engländer im leisen Gespräch beisammen; Oxfordleute, Cambridgeleute, Nachfolger des verdienstvollen Archäologen Bell, der hier vor etwa dreißig Jahren den Schutt, den Humus von den begrabenen Herrlichkeiten abzutragen begonnen hat.

Im Speisesaal, mit Hornbrille, ellenlange Zigarettenspitzen zwischen den Zähnen, ältliche, überlegene amerikanische «Highbrows« weiblichen Geschlechts, von Harvard, Princeton, Berkeley, vielleicht Sendboten von Point Loma in Kalifornien, der Theosophenkolonie.

92 Nächsten Morgen erblicke ich zum erstenmal, unter freiem Himmel, unter den Bäumen Indiens, seiner Heimat, in der er leibhaft und wahrhaftig verwurzelt ist und lebt, zu dieser Zeit, wie er von alters her gelebt hat, ewig leben wird, Buddha.

Schwarz und mit erhabenem Lächeln sitzt er, aus Granit gemeißelt, auf granitnem Postament unter den breitgeästeten, sich weit herniederneigenden Bäumen; grünliche Reflexe spielen auf seinem schwarzen, gekräuselten Steinhaar, dem verwitterten Zeichen des Lebensrades in der Fläche der linken Hand, in der Fläche des wagrecht untergeschlagenen, spitz vorgereckten Fußes, auf den Kerzenspuren am Sockel – und auch auf den hellen Spuren von Eisenschlägen. Diese stammen von Einbrecherwerkzeugen frecher, räuberischer Tamilen her, sie stören die Harmonie des Bildes, die Gesellen haben in den Achselhöhlen, in den Augen nach verborgenen Edelsteinen gegraben, die sie dort vermutet hatten. (Die Regierung bestraft solchen Frevel mit großer Härte, wurde mir berichtet.)

Das Rad des Lebens. Die zarten wachsgelben, rosafarbenen Blütenopfer, die vor die Statue des Vollendeten hingelegt sind . . .

Langsam fährt das Auto durch den ungeheuren Park, der die verschollene Stadt Anuradjapura bedeckt.

In den Zweigen der Bäume sitzen kleine, glänzende Papageien, zwitschern süße winzige, bunte Vögelchen, flattern mit schwirrendem Gefieder davon, Spechte pochen, das Jackaß genannte Tier, das ich nie sah, nur hörte, kichert irgendwo.

Wir bemerken eine Herde gelber Affen, die auf einem Rasenfleck beisammen Palaver abhalten. Erschrocken hüpft einer, der sich von der Sippe zu weit entfernt hat, mit geschäftigem Steißwurf zu den anderen zurück, worauf alle unserem Wagen ernst und mit sichtlichem Wohlwollen nachblicken.

Die Palmen. Die Bananenbüsche. Die tiefgrünen Kronen des Mango. Die hohen Brotbäume, in deren Wipfeln die Früchte hängen, gelb, stachlig, wie zusammengerollte Gürteltiere anzuschauen. Und das Wunder jener rotblühenden Hecken, aus denen blutige Kelche hängen, mit lang hervorquellenden Staubfäden, wirre, schaukelnde Blumen!

Hier und dort erhebt sich, schaurig anzusehen, ein jäher Wald von 93 dicht beisammenstehenden, gleich hohen Granitpfeilern. Roh behauen, eckig, Hunderte nebeneinander. Hier stand vor Jahrtausenden ein Tempel; die Monolithe trugen das Dach von Erz.

Aus Anuradjapura

Diese nach dem Feldherrn Anuradscha benannte Stadt, von den Ariern, Vorfahren der Westarp, Graefe, Kunze, der Erfinder des Hakenkreuzes, im Jahrtausend v. Chr. gegründet, kann man ihrer Bedeutung entsprechend füglich mit Memphis, Babylon, London vergleichen.

Singha, der Löwe, eroberte vom nördlichen Festland her kommend die Insel Lanka, d. h. Ceylon, und der Begründer des Buddhismus als Staatsreligion, König Asoka, ein Zeitgenosse Alexanders des Großen, sandte seinen Sohn Mahinda als Propheten des Vollendeten hierher. Von seinem Erscheinen zeugen die ungeheuren Denkmäler des Glaubens, die diese Stadt im Raum von etwa vier Quadratkilometern abzirkeln. (In Wahrheit mag sie dreimal so groß gewesen sein; die Dschungel weit im Land fördert immer wieder Bauwerke zutage.)

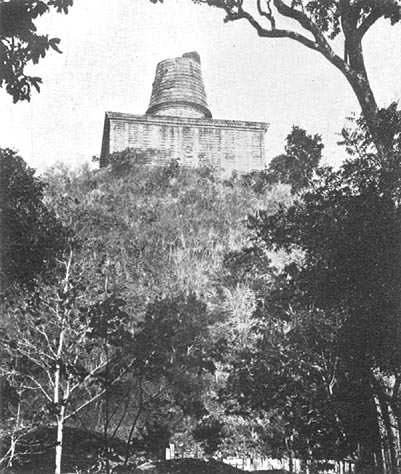

Einige gewaltige Hügel ragen aus dem Dickicht des Parks empor: Dagabas, mit Erde und Gras bedeckte, von Humus und Gebüsch überwucherte Ziegelkegel, Pyramiden. Unser Führer, ein kenntnisreicher Singhalese katholischen Glaubens, Don Henry Dabry, erklärt: Da = Reliquie, Gaba = Bauch, diese riesigen Ziegelhügel dienten zur Aufbewahrung heiliger Knochen, vom irdischen Leibe des Vollendeten herrührend. (Hunderte solcher Dagabas, auch Stupas genannt, erheben sich in Indien, Ceylon, Burma, Java, Tibet; die Knochen würden einen ganzen Friedhof ausmachen. Was fragt der Glaube nach solchen Vernunftargumenten?!)

Die Ziegelmenge einer einzigen Dagaba, etwa der »Jetawanarama« benannten – sie ist so hoch wie die Cheopspyramide! –, würde genügen, sagt Don Henry, um eine Stadt wie Coventry oder Ipswich aufzubauen. (Als er an unserem Schmunzeln über diesen echt englischen Vergleich merkt, daß wir keine Engländer sind, fängt auch er an zu lachen. Lächeln über angeborene Eigenheiten der Engländer findet sofort verständnisinnige Zustimmung bei den Eingeborenen.)

Andere Dagabas sind bereits freigelegt. Eine wird sogar mit Bambusgerüsten und aus neuen Ziegeln neu aufgebaut – es ist die größte, die Ruanweli-Dagaba, ein Berg. Die Engländer leisten hier imposante Arbeit, ganze Arbeit!

94 Vor dieser Dagaba, deren riesiges Fundament mit einem Fries in Granit gehauener Elefantenfiguren verziert ist – das geheimnisvolle Innere umschließt einen Schulterknochen Buddhas –, stehen wunderbar erhaltene, überlebensgroße Figuren aus hellem Granit. Es sind ernste Gestalten von Wächtern, Schülern, Priestern mit erhobenen Händen, deren Flächen nach außen gekehrt sind. Alle ohne Lächeln, streng sogar, fast mürrisch. Lächeln darf nur der Vollendete.

Vor den Treppen, die zur Plattform hinaufführen, in den vier Himmelsrichtungen Altäre. Granitne Pfeiler. Ein riesiger Monolith. Eine Bude, in der man Limonade und Ansichtskarten kaufen kann, auch die großen grünen Blätter mit den weißen Tempelblumen, die man als Opfer auf dem Steinaltar niederlegt oder verbrennt.

Hunderte weißer Fähnchen aus Papier und Stoff, alle von blauen und roten Fäden eingesäumt, hängen überall herum, an den Bäumen, den Laternenpfosten, den Bambusstäben des Baugerüsts. Pilger brachten sie her. Im Morgenwind flattern sie zu Ehren des Vollendeten. Auf einem dieser Fähnchen steht in blauer Schablonenschrift: »James Findlay, Glasgow. 40 yards.« Kattun. –

Ganz wie an katholischen Wallfahrtsorten deponieren Kranke im Priestergemach silberne Herzen, Arme und Beine, Exvotos. –

Das Auto fährt von Wunder zu Wunder. Hier sind von Urzeiten her riesige Stauteiche angelegt, sie speisen das reichbebaute Land. Ein Trupp Zuchthäusler kommt uns entgegen, bärtige großgewachsene Menschen mit Strohhüten und in mit Pfeilen bedruckten Drillichkitteln – gleich jenen, die Oscar Wilde in Reading trug. Sie ziehen, von einem Aufseher mit Regenschirm bewacht, einen Wassersprengkarren.

Maha Vihare, das Große Heiligtum der Versunkenen Stadt, das sie zu einem der wichtigsten Wallfahrtsorte der buddhistischen Welt macht, ist ein Mauerviereck, das eine dürftige Luftwurzel des Bó-Baumes enthält. Die Wurzel, die sich altersschwach in geringem Winkel über den Erdboden erhebt, ist ein Ableger des geheiligten Baumes aus jenem Orte Buddha-Gaya in Ostbengalen, der seinerseits wiederum nur ein Ableger des allerheiligsten Bó-Baumes ist, unter dem Siddhartha, aus dem Geschlecht der Sakya, seine Erleuchtung erhalten hat. Man weiß, wo Siddhartha geboren wurde, man kennt auch den Ort, wo 95 Buddha in Nirwana eingegangen ist. Gaya aber ist ganz sicher nicht der Ort, wo er seine Erleuchtung empfangen hat, der Bó-Baum in Gaya nur ein Ableger des heiligen Feigenbaums, unter dem das Wunder geschah. Dennoch ist Gaya einer der vier höchsten Wallfahrtsorte der Buddhisten, Maha Vihare folgt ihm im Range.

Früher erwähnte ich schon den Streit, der gegenwärtig zwischen Hindus und Buddhisten um Gaya tobt. Wie blutig ernst es dem Volke um seinen Glauben, um die Gestalt des zur Vollendung emporgestiegenen Menschensohnes ist, beweist, wenn man sich in Glaubenssachen auf Statistik verlassen darf, die sechsstellige Zahl der Pilger, die alljährlich nach Gaya wallfahrten, die kaum geringere der Pilger, die alljährlich nach Anuradjapura zur Luftwurzel des Ablegers wallfahren! –

Die halbkreisförmigen Granitschwellen der Tempel und Heiligtümer des Buddhismus werden Mondsteine genannt. Es sind Platten mit reicher Skulptur, sie zeigen sechs konzentrische Streifen, die mit Tierfiguren, Wellenornamenten und dekorativem Beiwerk zum Teil wundervoll verziert sind. Den schönsten dieser Mondsteine fand ich vor einem kleinen zerstörten Tempelviereck unweit jenem Jetawanaramahügel. Der Tierstreifen – eine Folge von Elefant, Büffel, Löwe und Pferd – ließ mich an assyrische Kunst denken; der Halbkreis mit der heiligen Gans war durchaus realistisch gehalten; der Wellenhalbkreis zeigte deutlich chinesische Stilisierung; und der innerste Halbmond, der das Innere der Lotosblume, dieses wunderbaren, einer hellrosafarbenen Rose ähnlichen Gebildes, nachahmt, war vom Künstler mit Akanthus-Reminiszenzen ausgehauen. Tatsächlich mühen sich seit Jahrzehnten gelehrte Forscher um den Nachweis fremder Einflüsse auf die buddhistische Kunst Indiens. Was will das alles besagen! Wunderbar – eine Schwelle! Millionen zarter, nackter Füße haben sie seit dreitausend Jahren überschritten, und keine noch so geringe Einzelheit ist im Stein verletzt, verwischt! –

Letzte Station unserer Rundfahrt: der kleine, aus zwei Felsenklötzen herausgehauene Issurumunijatempel beim Tisawewa-Stauteich am Südende der Versunkenen Stadt. Über ein paar Stufen, von hohen, breitbuschigen Palmbäumen flankiert, steigt man zum kleinen 96 Tempelhaus empor, in dessen Innern sich die vergoldete Statue des sitzenden Felsenbuddha befindet. Die Granitterrassen, die Felswände, die den Tempel umgeben, sind mit Reliefs verziert – Elefanten, Könige und Königinnen, flötenspielende lächelnde Gruppen, das obszöne Beisammensein eines verliebten Paares.

Im Heiligtum empfängt mich ein junger, gelb gekleideter Priester. Lächelnd nimmt er meine Opfergabe entgegen, ein paar Rupien, schenkt mir darauf vom Opferstein eine halberschlossene Lotosblume und zwei lange, auf das Blatt der Talipotpalme geschriebene, besser gesagt gravierte Schriftbänder. Die Lehren des Erleuchteten werden nur auf die Blätter dieses seltsamen Baumes geschrieben, der von allen Bäumen Indiens am höchsten wächst, breit, riesig stark und buschig, und nur einmal in fünfzig Jahren blüht.

Die Schriftzeichen auf den Blättern sind singhalesisch, die Sprache aber ist Pali (d. h. orientalisch).

Mit leisem, zart singendem Ton, mich hin und wieder freundlich anblickend beim Lesen, rezitiert der junge Priester die Verse (die mir Don Dabry später ins Englische übersetzt).

Sie lauten:

»Geburt bringt Leiden.

Krankheit bringt Leiden.

Alter bringt Leiden.

Der Tod bringt Leiden.«

Die Heilmittel:

»Wir sind unseres Todes gewiß. Die Zeit von unserer Geburt bis zu unserem Tode ist kostbar. Wir lieben alles, müssen doch alles verlassen. Die beste Zeit ist die Zeit unseres Lebens. In ihr ist unser Glück und Unglück beschlossen. Der Weg zum Glück ist: Lebe in Frieden. Liebe einen und alleDas heißt: alle Kreatur, auch die Tiere..«

Lächelnd nehmen wir Abschied voneinander, indem wir die Hand zur Stirne führen.

Draußen weht der Wind äußerst heftig unter der Mittagssonne; die Talipotstreifen flattern zwischen meinen Händen.

97 Bei der Rückfahrt ins Hotel, unter den Bäumen inmitten des grünen Parks – plötzlich etwas Wunderschönes.

Zu Füßen einer schwarzen Buddhastatue – es gibt deren viele im weiten Parkbezirk! – sitzt eine Gruppe regloser Menschen in orangefarbener, in zitronengelber Kleidung. Ich lasse halten, gehe hin.

Es sind buddhistische Priester, Mönche, Schüler, auf einem Ausflug zu den Heiligtümern der Versunkenen Stadt.

»Ein heiliges Picknick!« erklärt der Führer. Sie lagern, orangefarbig und zitronengelb, unter dem sitzenden, lächelnden, schwarzen Buddha, auf den Stufen von Granit, dem sonnegesprenkelten Grün des Rasens, unter den Bäumen.

Ich komme näher, grüße.

Sie stehen auf, grüßen.

Wir sehen uns an, stumm, freundlich, lächeln.

Es sind stille, sanfte, braune Menschen, die Haare wegrasiert, die älteren mit einem vier-, fünftägigen Bart im unsinghalesisch runden Gesicht. Ihre Haut ist wie gebeizt durch den Kontrast zu den grellfarbigen Überwürfen, die sie genau wie die Buddhastatuen tragen: der rechte Arm frei, der Faltenwurf über den linken und die Schulter zurückgeschlagen und hochgezogen. Das orangefarbige, zitronengelbe Gewand ist aus einem Stück, mit Kräutersaft gefärbt, es bedeckt den Körper wie die römische Toga von den nackten Füßen bis zum nackten Hals.

Alle die Priester Buddhas, die Schüler, die Mönche tragen in der freien rechten Hand schwarze Regenschirme.

Sie gehen, orange und gelb, durch die Landschaft. Von weitem schon sind sie zu erkennen. Sie gehen still, in ihren Mienen ist kein Fanatismus, eher Stumpfheit, Abgestorbenheit, vielleicht Ignoranz. Mit einem und dem anderen habe ich mich auf Englisch verständigen können.

(Im November kehren in ein Kloster im Süden der Insel drei Buddhapriester aus Deutschland zurück, die während des Krieges in Australien interniert waren. Einer unter ihnen ein Habsburger Prinz.)

In Kandy verkaufte mir ein Mönch eine orangefarbige Toga für zehn Rupien. Ursprünglich hatte er zwanzig verlangt. Er trug eine goldene Brille und wohnte in einem niederen, düsteren Gelaß, neben 98 einer Kapelle im Bezirk des hochheiligen, aber sehr verwahrlosten und schmutzigen Zahntempels, Dalada Maligawa. (Was um so merkwürdiger ist, als dieses Tempelkapitel große Kautschuk- und Teefarmen besitzt!) Im Wohnraum des Mönchs oder Priesters lag eine Wollmatratze, auf einem niederen Tisch stand die Kerosenlampe, daneben waren einige Bücher zu sehen, auch englische. In einem Schrank bemalte, lackierte Holzdeckel, mit Talipotstreifen, ebenfalls zum Verkauf bestimmt. Nebenan auf dem Altar welkten geopferte Tuberosen, Tempelblumen, duftete betäubend die brenzlige Asche verbrannter Blüten.

Als wir in Anuradjapura zum Hotel zurückfuhren, sahen wir die Teilnehmer des heiligen Picknicks in einen der künstlichen Badeteiche, Pokunas, hinuntersteigen. Die orangefarbigen, die gelben Gewänder lagen, in gesonderte Häufchen geschichtet, auf dem hohen Rasenrand und spiegelten sich in dem mit braunem Regenwasser gefüllten Bassin. Die Schüler badeten für sich, die Priester für sich. Glänzend tauchten die braunen Leiber der Männer, der Knaben aus dem braunen Wasser auf.

Ich liebe den Anblick dieser Mönche, Priester, Schüler. Mehr noch als die Buntheit der Tamilen, Singhalesen, der Afghanen, dieser schönen, verderbten Sonnenanbeter. Wenn ich von weitem eine orangefarbige, zitronengelbe Toga herankommen sehe, verfolgen sie meine Augen. Die Einbildungskraft entzündet sich an dem Anblick dieser unbegreiflichen Menschen.

Ich habe keine direkte Beziehung zu ihren Lehren, die ich seit langen Jahren kenne. Je älter ich werde, um so mehr entfernt sich mein tätiger Glaube vom Buddha.

Die zweite Woche wohne ich jetzt in Kandy, unweit ihres Zahntempels, bin oft bei ihren Abendandachten zugegen. Entzückt sehe ich zu, wie die Beter sich vor der verschlossenen Elfenbeinpforte des Schreins niederwerfen, die Hände langsam hoch über den Kopf heben, wie sie mit zarter Gebärde die Blumen auf den Altar legen, das Opferfeuer, die Kerzen anzünden.

Aber ich halte mir die Ohren zu, ich kann es nicht ertragen, ich 99 verstehe es nicht, wie sie bei diesem ohrenzerreißenden Getrommel auf ihren Negertrommeln, bei diesem schrill gellenden Flötengequiek an ihren in sich versunkenen Menschengott zu denken vermögen, sich in ihm sammeln können!

Um fünf Uhr früh weckt mich, seit ich in Kandy bin, dieses barbarische Tomtom, Tuttut.

Um sechs fangen dann die britischen Kirchen an, ihre Glocken zum Preise ihres Gottes in Bewegung zu setzen.

(Ich erinnere mich an das morgendliche Vogelgeschrei des Muezzin in Ägypten, in Palästina.)

Ich begreife nicht, wie fast alle Religionen der Welt es auf den Morgenschlummer des gequälten Menschen abgesehen haben. Ich gehöre einer geräuschlosen Religionsgemeinschaft an, Gott sei Dank. Ein Schofar ist ein Schofar. Aber er wird nur einmal im Jahr geblasen. Fürchterlich, nicht auszudenken, sollte man ihn jahraus, jahrein dreimal am Tag zu hören kriegen. Vielleicht führt der größenwahnsinnige Bürgermeister von Tel Awiw diese Reform auch noch durch!

Vollends unerträglich die in fast jedem Buddhatempel, den ich bis heute besucht habe, – die ockergelblackierten, vierzehnfach lebensgroßen Gipsfiguren des liegenden Buddha.

Das Riesenhaupt, mit Rouge auf den Lippen, der walfischhaft gerippte Faltenwurf des gedunsenen Körpers. Das kirschrote Lebensrad in der schüsselgroßen, offenen Handfläche. Dieses ganze wahnwitzige Riesengebilde unter Glas! ». . . blooming idol, made o'mud – what they called the Great Gawd Budd –« (Kipling).

Die Fresken! Ob sie die vier heiligen Stadien des zur Vollendung reifenden Meisters darstellen oder Strafen der gegen die Sittengesetze Frevelnden, wie hier im Zahntempel in Kandy – sie erinnern mich an die fatalen Pinseleien auf Menagerien, Riesendamenbuden, Karussells unserer Rummelplätze. Die blumenhaft stillste aller Religionen, und diese Greuel.

(Das mystische Halbdunkel des Kölner Doms, der Canterburykathedrale, das von hehren Glasfenstern getönte Zwielicht von Chartres!!)

Im Museum von Colombo aber steht eine kleine Bronze des liebenden Boddhisattwa, des »Maittreya«. Sie stellt ihn in der traditionellen 100 Haltung des Lehrenden dar, mit vor Liebe und Zuneigung dreimal gekrümmtem Körper. Er lächelt, dieser Liebende. Er steht da in der Attitüde jener mittelalterlichen deutschen Madonnen, die ich (begnadeter Mensch!) diesen Sommer auf der Jahrtausendausstellung in Köln gesehen habe. Welche Parallele, welcher Gleichklang, Akkord durch die Zeiten, die Geschichte der Menschensehnsucht. Welche Lehre!

Fahrt nach Kandy, in die Berge Ceylons.

Tropengewitter. In wilden, berserkerhaften Kaskaden stürzt der Regen über die tausend Stufen der Felsendagaba von Mihintale zur Dschungel hinab, deren Schlingpflanzen, grüne Lederblätter, verfilzte Gestrüppe sich krümmen unter der Wut des Wetters.

Schlangen kriechen über den Weg. Triefende Elefanten schlendern auf weichen Sohlen, Äste und Blätterbüschel im Rüssel, durch die morastigen Wege. Auf ihren Rücken Singhalesen, den Lendenschurz über den Kopf gezogen. In den spärlichen Dörfern zu Dreivierteln nackte Menschen mit Regenschirmen. Nach einer Stunde hat sich das Gewitter verzogen. Die Straße steigt höher und höher. Kobaltblaue Berge in der Ferne. Einer wie eine Bibel über einen Krater gestülpt. Beim Höherwinden des Weges erscheinen die Plantagen, die »Estates«: Teeabhänge, methodisch gerippte abfallende Hügel. Die buschig belaubten Kakaobäume mit purpurnen, an Bocksbeutel erinnernden Früchten im Gezweig. Die hohen, grauen Kautschukbäume, die in grauem Bergboden stehen; unten am Stamm die breite, milchweiße Wunde, aus der es in die Kokosschale fließt. Überall diese ganz dünnen, zart und hell und kerzengerade emporgeschossenen Palmen der Areka-Art. Grüngoldene Finsternis! Wieder scheidet die Sonne. Wieder ein Tag Ceylon vorbei.

Langsam schwebt durch das Geäst des Waldes der halbe Mond empor. Nicht wie er in Europa zu sehen ist – hier liegt er auf dem Rücken wie ein unbeholfenes, silbernes Insekt, eine entzweigeschlagene, silberne Kokosnuß, aus der Gott den Saft ausgetrunken, die Gott unter die Sterne geworfen hat.

In den Dorfbuden zu beiden Seiten der Straße brennen rötliche Funken, Kerosenlampen. Wir nähern uns Kandy. Im Dunkel braust unter unserem Weg Mahaweli Ganga, der Strom Ceylons.

101 Ja, jetzt lebe ich die zweite Woche schon in Kandy, der alten Stadt der Könige Lankas, in den Bergen.

Sie liegt hoch, die kleine alte Stadt, aber das hindert die Palmen, die Tamarinden, den Hibiskus nicht, sich hier oben der Föhre, den Tannen, Hochlandsbäumen der europäischen Gebirgsgegenden, zu gesellen; alles bunt blühende Gesträuch der tropischen Niederung belebt die Hügel um den klaren See, auf den ich die zweite Woche schon blicke, wenn die Trommeln des Buddhatempels mich aus dem Bett auf den Balkon treiben, in nebliger Morgenfrühe.

Eine anmutige Landschaft, ohne Wildheit; die tritt in das Bild nur an einer Stelle ein – es ist der seltsam geformte Bergkegel, aus der Höhe schroff abfallend, gleich über dem See – auf seiner Spitze wurden noch in der Zeit der Könige, also vor kaum hundert Jahren, der furchtbaren Teufelsgöttin Kali Menschenopfer dargebracht; das Geschrei der Gefesselten, die man jene schräge Höhe hinantrieb, muß unten im Tale, im Königspalast gut zu hören gewesen sein, den Königen wie Musik in den Ohren geklungen haben, nicht anders als das Hurra der ins Feld getriebenen Truppen den Obersten Kriegsherren von heute.

Im Palast der Könige von Lanka wohnen die englischen Gouverneure der Insel, deren Namen jetzt die Straßen der Stadt führen und nach deren Gattinnen, Lady Horton, Lady McCarthy, Lady Anderson die wunderbaren Bergpfade der Höhen benannt sind, die den See von Kandy säumen.

In der Audienzhalle der Könige aber, einer offenen Halle aus herrlich geschnitzten Tiksäulen, die sich zwischen Palast und Zahntempel erhebt, tagt jetzt der oberste Gerichtshof der Insel, sitzt rot in seinem Talar, die weiße Perücke auf dem englischen Haupt, der Lord-Oberrichter inmitten der braunen Säulen und spricht Recht über diese blumenhaften Inselbewohner, die, wenn man näher zusieht, genau so gut morden, notzüchtigen, falschspielen, einander begaunern wie die Urbewohner aller fünf Weltteile auf diesem Kotball. Der Lord-Oberrichter ist der weiseste, gütigste, mildeste Richter, den ich je im weiten britischen Reich habe Recht sprechen hören – der Gerichtshof spricht Englisch, die Angeklagten und Zeugen die hundert Dialekte der Bevölkerung, man verständigt sich also lediglich durch die 102 Dolmetscher; außerdem wählen sich Mörder, Räuber und Notzüchtiger zu ihren Taten mit Vorbedacht die Stunden der Dunkelheit und Dörfer, in denen sie unbekannt sind – wie soll man nachher feststellen, ob der Angeklagte wirklich der Täter war, bei Nacht sind alle Singhalesen und Tamilen schwarz, und einer sieht aus wie der andere, besonders wenn er nichts anhat.

In den Straßen der kleinen Stadt lebt, wimmelt es von früh bis spät durcheinander; betet in kleinen Dagabas, Tempeln, Moscheen zu allen Göttern des weiten Indien; dieses Völkergewimmel, auf kleinstem Raum am östlichen Ufer des Sees zusammengepfercht, betet zu Allah, Schiwa, Buddha, zur Kali, zu den hunderttausend Götzen, zu Tieren und Dämonen, ein paar hundert beten die Sonne an, ein paar hundert auch die Jungfrau Maria und ihren Sohn.

Aber hier in der Nähe, höher oben noch in den Felsklüften des Mattenberges Pidrutallagalla, im Urwald des Adams-Pik wohnt ein sagenhafter Urstamm, die Veddas, der mit Pfeil und Bogen das Wild jagt, das sich, scheu wie seine Jäger, in den Klüften der Dschungel verbirgt; diese Leute kleiden sich in Baumborke, opfern, wenn man den Forschern Glauben schenken darf, die Expeditionen ausrüsten, um bis zu ihnen vorzudringen, heute noch ihresgleichen den alten, unvergessenen Göttern, und man merkt von ihrer Existenz nur, wenn sie Klumpen von wildem Honig an gewissen Lichtungen des Urwalds niederlegen, bis wohin die zahmeren Bewohner Lankas sich vorwagen. Neben diesen Honigklumpen, mit denen die Veddas Tauschhandel treiben, liegen zuweilen, aus Wachs geformt oder Holz geschnitzt, Abbildungen von Zündholzschachteln, Äxten, Teekesseln, Kerosenkannen und vermutlich auch von Regenschirmen. Die zahmen Landsleute der Veddas erfüllen die Wünsche der Verwandten im Wald, und eine Nacht später sind die Gegenstände von der Lichtung verschwunden.

Der höchste Gipfel dieser sagenhaft herrlichen Insel heißt nach Adam, und die dünne Landzunge, die wie eine Nabelschnur Ceylon einst mit dem Festland Indien verband, Adams-Brücke.

Hier irgendwo war das Paradies. Hierher, auf diese Insel, verlegte es die ewige, trauernd zurück in die »gute alte Zeit« blickende Sehnsucht des Menschengeschlechts.

103 Wenn irgendwo, so war das Paradies auf dieser Insel der Blumen, der mit Edelsteinen rollenden Berggewässer, der Perlen an den Strand schäumenden See, der blumenzarten Männer und Frauen, der unerhörten, unbeschreiblichen Farbenpracht der tropischen Atmosphäre. (An die man sich aber rasch gewöhnt, deren man sogar, das muß gesagt sein, bald, ach zu bald, ein wenig überdrüssig wird!!)

Adams-Pik, Adams-Brücke – es wäre herrlich, eine Weile im Paradies zu leben, aber das Manuskript muß mit der nächsten Post fertig und druckreif nach Berlin – das Paradies ist verloren!

An einer Stelle aber lebt es noch wirklich und wahrhaftig weiter, in überwältigender Fülle und Herrlichkeit, und das ist der Garten, das sind die Gärten von Peradenija, eine halbe Rikschastunde südöstlich von Kandy. –

Mein treuer Kuli Podi Singho, dem das hübscheste Wägelchen und die schnellsten Füße Kandys gehören, läuft mit mir in aller Herrgottsfrühe aus der Stadt hinaus, zum Paradiesgarten Peradenija. Mit gutem Gewissen trage ich in die Rubrik des Besucherbuches, das nach der Nationalität des Gastes fragt: »the World« ein, fühle mich ausgeschlafen, unbelastet, ohne Herkunft, ohne Reiseziel, hierher, dorthin geschleudert, von unbekanntem Zwang, Gesetz, Schicksal, ach, wozu nach all diesem Zufälligen, Vorübergehenden forschen an der Schwelle dieses Himmelsortes, dieses Paradiesortes der irdischen Erde!

Himmelhohe Palmen, in Alleen, methodisch gepflanzte Baumgruppen, in wundersamen Farben blühend, Orchideenparterres, ein Gartengehege, das wild nach allen Spezereien des Morgenlandes duftet, ein Teich mit Lotos, eine Felskluft mit Farnen, ein Treibhaus voll insektenfressender Blumenungeheuer, roter Lederblätter, aus denen Affenphalluse in die Höhe starren, Talsenkungen voll wildwuchernder, kriechender, sich an Stämmen blütenschwerer Bäume verzweifelt und brünstig emporschlingender Lianen, wilde Umarmung von Ranke und Baum, Baum und Baum, alles still, bebend in stummem Leben – nur ein einziger hoher, durchsichtiger, weil halb kahlgefressener Baumwipfel ist von Gekreisch durchtobt – er ist von Hunderten aus dem Halbschlaf jäh emporfahrender Fledermäuse bevölkert, die dort oben in den Zweigen hängen, mit dem Kopf nach unten; das 104 schnattert und kreischt und zankt, erst wenn es dunkel wird, etwa wenn in Berlin die Premieren in den Theatern beginnen, dann kommt dort heftiges Leben ins Geäst, die Tiere flattern davon, es ist ihr Gewerbe.

Mahaweli Ganga, der Strom Ceylons, fließt im Halbkreis um Peradenijas Zaubergärten herum, ihre Fruchtbarkeit bewirkt das uralte Gewässer.

Ach, ich werde keine botanischen Bezeichnungen hierher schreiben, wie ich so wenig wie möglich mit Farbennamen um mich warf, als ich über den Sonnenuntergang zu berichten hatte, in den ersten Blättern dieses Kapitels. Langsam rollt die Rikscha, von Podi Singho gezogen, durch die Gärten. Podi hat Verstand, stört mich nicht, er gehorcht einem leisen, kaum vernehmlichen Ausruf des Entzückens, der Überraschung, einem Seufzer, der die Luft vor dem Mund kaum bewegt, bleibt stehen, und ich darf ungehemmt in Bewunderung versinken. Podi ist nicht da, verfliegt in Unpersönlichkeit; ich darf mich allein dünken im weiten Garten; ich bin, um diese Morgenstunde, im Paradies, allein. – –

Hier: eine Talipotpalme, hoch, gewaltig, ernst, mit den Blättern im Gipfel, die allein würdig sind, die heiligen Schriften der Menschheit zu bewahren; ich taufe sie um, in Tolstoi-Palme – wie ich jenen sonderbaren, hellen Baum, der aus wenigen, starken Wurzeln sich aus dem Urboden aufrichtet, aber aus der Höhe viele sehnsüchtige Äste, die aber immer wieder Wurzeln sind, in den Boden zur Erde zurück, ins Erdreich hinuntersendet, saugende, sehnsüchtige Wurzeln, Hamsun-Baum benenne. Die Fingerspitzen berühren die Äste, die Wurzeln im Vorüberstreichen.

Hier ist die breit entfaltete, glänzende Fächerpalme mit dem Rauschen in den Ästen, Nietzsches Baum; und in seiner Nähe eine Gruppe, in der ich diesen Baum Deußen, einen anderen Oldenberg, einen Neumann taufe und einen, den er erblickt haben mag, mit dem Namen Hermann Hesse benenne.

Westküste Ceylons

Dort steht, weitab vom Wege, ein verkrümmter, zerrissener Feigenbaum mit wild in alle Richtungen fahrenden Zweigen, die bunte Knollen, Blumenbüschel morbider Schwere tragen, Blumen und Früchte 105 zugleich, ich nenne ihn nach Strindberg, und ein Ableger des gleichen Stammes, näher zum Wagenpfad, ist der Wedekind-Baum, aber jener Bambushain, tausend starke Stämme, deren Wurzeln aus dem Strom selbst emporzuwachsen scheinen, deren helle, dünne Blätter wie ein Wald Mahawelis Brausen übertönen, erinnert mich an Zola, wie mich eine aus weit auseinanderliegenden, wie ein Indianerzelt zum Stamme winklig zusammenlaufenden Wurzeln stark und breit emporwachsende Eiche an Walt Whitman erinnert, den guten grauen Dichter. Ein anderer Baum, nordisch anzusehen, mit Moos an dem Stamm empor, in dem es von Ameisen, funkelnden Käferparasiten wimmelt, weit ausladende Äste, jeder ein Stamm für sich, bis in die höchste Höhe rauh und stark wie behaarte Arme, Blätter wie die der Platane, aber schwer, braun, grüngeädert: Dostojewski. Und viele noch, und viele, aufrüttelnd, leben ewig im Garten des Paradieses. –

Im Bezirk der blühenden Sträuche, der Blumen- und Buschgehege lasse ich Singho halten, verliere mich für eine Zeit in den abseitigen, verschlungenen Kiespfaden. Hier rauscht es von Duft. Farbentöne rauschen um alle Sinne, die geweckt ineinanderfließen – Sehen, Geruch, das Gehör, Tasten und Schlürfen, geschärft und gierig bis zur Ohnmacht, schwer, das Herz vermag es kaum zu ertragen; der Körper sinkt, bis zur Vernichtung entseelt, in der Hilflosigkeit seiner stummen Ohnmacht zu Boden.

Hier erblicke ich ein zartes Gebild, mit dünnen, in die Luft greifenden Fingern, blaß und mit lechzendem Kelch, eine hellgelbe, etwas rötliche Blume, ganz jung und scheinbar eben erst hierher gepflanzt ins Moos, das sie stützt und bewahrt. Eigensinnig umfangen leise gekräuselte Blütenfäden die bläßliche Blüte, wagerecht, dicht, enthüllen ihre Blässe kaum, versperren sie, wie Gedanken hinter einer Stirn.

Und nicht weit davon, wirr und wild, eine dunkle, kurzstämmige, mit stark emporstrebenden, sich gegen das Welken wehrenden Stielen, aus denen blutrote Kelche hervorsprießen, fünfzackig, und daneben dunkle, fast schwarze, an die Passionsblume erinnernde Sterne.

Und weiter, offenkundig zur selben Familie gehörend, wenngleich von hellerer Färbung, eine Blume, klein, fast wie ein zwergenhaftes 106 Bäumchen anzusehen, etwa wie die Azalee, mit schneeweißen, engelhaft sich neigenden offenen Blütenköpfchen, über die bescheidenen Halme des Rasens, die unzähligen, kaum sichtbaren Kreaturen des üppigen Bodens gebeugt, ihre lilienzarten Blüten neigen sich alle nach unten, so liebend-demütig – wenn man eine von ihnen leise und vorsichtig hochhebt, gewahrt man in ihr einen Tautropfen, der über den Rand rinnt, herniederfällt wie eine Träne.

Und hier steht ein seltsam schönes Doppelgebilde: Stamm und Liane, keine von der anderen zu trennen noch zu unterscheiden; stark und feurig halten sich die schönen Gewächse umschlungen. Ein Leben geht durch beide, und doch sind es getrennte Naturen; man erkennt es an der Doppeltheit der Blüten, die aber aus der gemeinsamen Umschlingung zu erwachsen, ihre Kraft zu holen scheinen. Hier wächst eine Windenblüte aus dem Stamm wie mondblaue Nacht, mit weißen, zartblau geäderten verschwistert; daneben aber stärkere, von härterer Konstitution, von einem Blau, das ins Orangefarbige getaucht scheint; und diese beiden Blüten: die Winde und diese Orangefarbige saugen sich stellenweis mit ihren Staubfäden, den Rändern ihrer Kelche aneinander fest, ein seltsames Wunder von Anmut, Lebensstärke und Selbstaufgabe darstellend.

Langsam gehe ich an einer Pflanze vorbei, sie hebt sich aus feuchtem Rasen, ist halb schon verwelkt, schwammig und breit geworden. Ihre Blüten, von denen viele auf dem Kies verstreut liegen und über die ein Rad weggerollt ist, waren einst wohl frisch und schön, aber der Stamm trägt Moderflecke, grünliche Striche, rötlich entzündete Scheiben, wie von einer Ansteckung; tödliche Verwesung ist aus dem Saft an die Oberfläche gesickert. –

Auf einer Lichtung gewahre ich, im Sonnenschein sich erhebend, einen schlanken, doch starken, im Emporwachsen sich jählings zu eigenwilliger Üppigkeit entfaltenden Baum. Ein Baum? Vielleicht ist es eine Blume, die die Tropen zu solcher Fülle getrieben haben. Aus den starken, fast unnatürlich, fast künstlich weißen Blättern, die schneehell und glänzend sich der Sonne auftun wie Tuberosen, stechen seltsame, betäubend duftende Blüten hervor. Ins Rostrote schillernde Kelche, die an schwarzen Staubfäden Pudertropfen spitzer, violetter Funken tragen, wie aus Schalen von getriebenem Kupfer, die weiße 107 Hände emporheben, Weintrauben quellen, Früchte, die zu lange im Schatten gereift sind.

Der Baum steht in voller Blüte, ist von Knospen schier übersät. Von seinem Anblick – dieses wilden, tropisch überwuchernden Gebildes, das sich schier nicht genug tun kann in schwellender Unergründlichkeit, komme ich kaum los. Mir ist, als müßte ich mich, müde und willenlos, unter sein Geäst legen, warten, bis die Sonne fort ist, beobachten, wie der Mond, die tiefe Nacht auf diesen Doppelklang Schneeweiß, Rostrot einwirkt, wie die Dunkelheit endlich beide zermalmt, niederstößt, vernichtet bis zum Sonnenaufgang.

Mit dem Nagel ritze ich den Stamm, dem eine Flüssigkeit entquillt, scharf und süß, wie ich solchen Geschmack nie verspürte, beizend auf Zunge und Lippen verweilend, nicht fortzusaugen, nicht weichend von den Nervenspitzen, wenn auch die süßeste Speise, der dunkelste Wein über die Lippen, durch die Kehle strömt.

Es ist ein Baum mit einem nordischen Namen, der Früchte trägt, einmal im Jahr, hier um die gleiche Zeit wie in seiner ursprünglichen Heimat, in der er aber ähnliche Üppigkeit niemals erreicht wie im Paradiese, dessen Bereich Mahaweli Ganga umbraust. Im Frühling, früher als die Fruchtbäume des Nordens, kommt die Frucht dieses Baumes zur Reife. Der Geschmack der Flüssigkeit, die unter meinem Finger aus dem Stamm quoll, vermag, wenn sie in einer Schale aufgefangen wird, das Nervensystem zu zerstören; vergiftet den Schlaf, die Träume, weckt die Sehnsucht nach dem Geschmack der Frucht, die der Baum tragen wird, schwächt den Körper, wie sie die Seele zerfrißt, nach der Zeit der Reife im steigenden Jahr.

Hier und dort pflücke ich Blüten, schön geäderte Blätter von Stauden, Sträuchern, lege sie daheim auf den Tisch vor mich hin. An Arno erinnert mich die Tempelblume, an Ernst die Kalla, an Else ein wunderbarer Kelch wie der der Feuerlilie, des Türkenbundes, mit geschwungenen, geäderten Rändern, glitzernden Staubgefäßen, die goldenen Staub um sich streuen, weit um sich in die gleichgültige, graue Einöde. –

Tagelang gehe ich, in Kandy, unter der vielgestaltigen Menge, den Menschen dieses kleinen, lieblichen, geschäftigen Ortes herum, der sein 108 Alltagsleben führt, emsig, geräuschvoll. Stumm gehe ich herum, zuweilen wie entseelt. Morgen fahre ich nach Indien, dann weiter nach dem Osten, an den Stillen Ozean.

Gärten von Peradenija. Immer weiter fort, wach bleiben, aus der Gewalt der Wirklichkeit, des tätigen Lebens, der zauberhaften Gegenwart den Lebensrausch schöpfen, dessen paradiesischer Widerschein diese Insel ist. 109